65 minute read

Campos de Hidrocarburos Gigantes

from Boletín 3, Vol.3

Campos de Hidrocarburos Gigantes Ébano-Pánuco

En 1901, Edward L. Doheny y su socio Charles A. Canfield, dueños de la Mexican Petroleum Company, utilizaron la técnica de la extrapolación al subsuelo de datos geológicos obtenidos en la superficie y la identificación de chapopoteras, para perforar pozos en zonas próximas a ellas. El primer pozo perforado, llamado Doheny-1, tuvo una producción estimada de 100 BPD, este fue el primer pozo productor de petróleo en México. El segundo Pozo Estelle-2, llamado así por la esposa de Doheny, solamente produjo 10 BPD; la insignificante producción era vendida a la refinería de Henry Clay Pierce en Árbol Grande, Tamaulipas.

Advertisement

Posteriormente, los socios iniciaron a trabajar al lado de un hombre que sería pieza clave en la búsqueda de petróleo en México, el geólogo mexicano Ezequiel Ordóñez. El gobierno había comisionado a Ordóñez y a Juan N. Villarello para vigilar los trabajos de las dos compañías autorizadas para explorar esa área. Según la historia, en su informe Villarello reportó que en las zonas asignadas a las compañías no existían indicios de yacimientos petroleros. Ordóñez refutó tal reporte, ya que él estaba seguro de la existencia de hidrocarburos en esa zona, sin embargo, no le dieron crédito y lo despidieron del Instituto Geológico de México. Doheny al darse cuenta de la injusticia que habían cometido con él y sabiendo de sus conocimientos en materia petrolera, lo contrató para que trabajara en la Mexican Petroleum Company.

Con el asesoramiento del Ing. Ordóñez se intensificaron los trabajos en el área, él convenció a los socios de que el sitio ideal para encontrar petróleo era lo más cercano al Cerro de La Pez, donde se encontraban dos chapopoteras. Fue así que la compañía inició trabajos de perforación con el pozo denominado “La Pez-1”, precisamente en las faldas del cerro, ubicado en las cercanías del poblado de Ébano, S.L.P. La primera prueba se realizó a 177.3 m, arrojando una producción de 28 BPD. El 3 de Abril de 1904, a una profundidad de 501.6 m, el pozo brotó lanzando un chorro de petróleo a 15 metros de altura, de un yacimiento alojado en rocas carbonatadas de edad Cretácico Superior, con una producción de 1,500 BPD, que se sostuvo durante varios años.

Posterior al descubrimiento del Pozo La Pez-1, ocurrieron diversos hallazgos de yacimientos en la zona, los que en su conjunto constituyen el denominado Complejo Ébano-Pánuco, entre otros, varios de los que actualmente se encuentran en los campos Ébano, Chapacao, Cacalilao, Limón y Pánuco. De ellos destacan los Campos Pánuco y Cacalilao.

El primer pozo perforado en el Campo Pánuco se terminó en 1907, el cual resultó productor de aceite en rocas del Cretácico Superior. La producción máxima del campo fue de 291,542 BPD de aceite en el año de 1924.

Debido a la época y al método empleado para su descubrimiento, la información geofísica y geológica publicada para estos campos es escasa. La información disponible indica que la mayoría de los yacimientos se alojan en rocas carbonatadas fracturadas de las formaciones San Felipe y Agua Nueva de edad Cretácico Superior y que, inicialmente, los pozos perforados para el desarrollo de los campos se definieron siguiendo los alineamientos de los pozos productores hasta que la perforación se encontraba con un pozo seco.

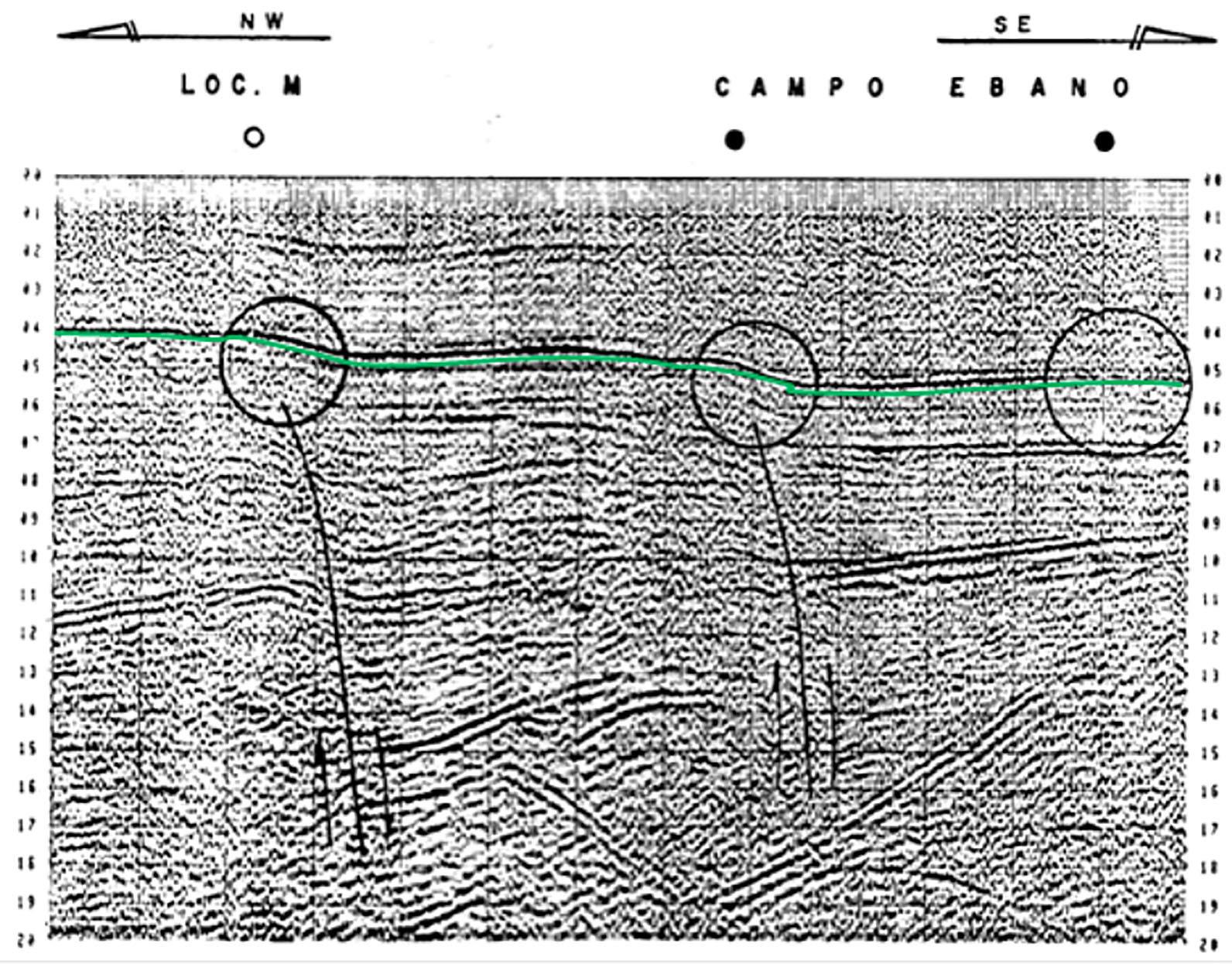

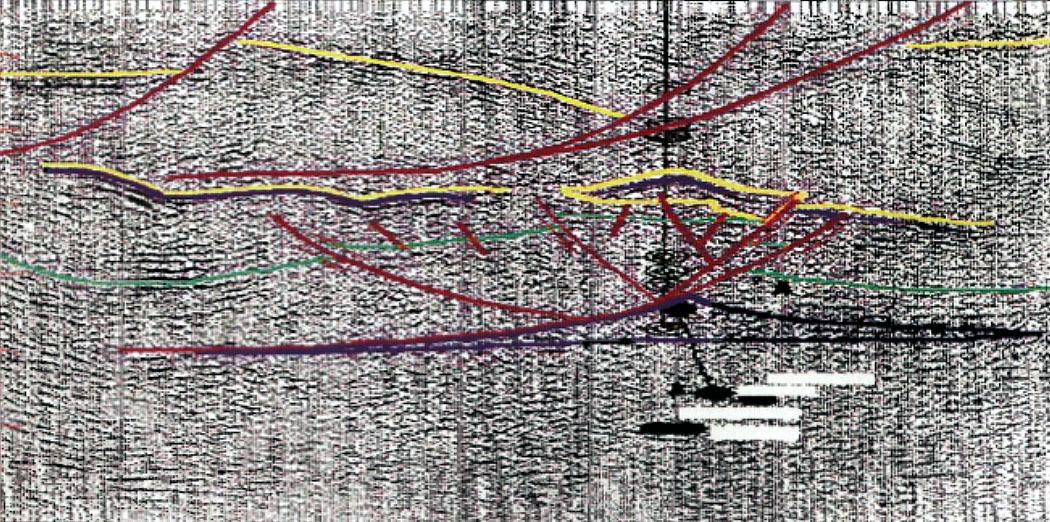

Posteriormente, ya en la década de 1970, Pemex obtuvo información sísmica 2D sobre el Campo Ébano. La Fig. 1 muestra una de esas secciones, en ella se observa lo sutil de las estructuras, los reflejos resaltados en color verde corresponden a la respuesta de las rocas del Cretácico Superior y en color negro las fallas interpretadas en su momento (se respeta esta interpretación).

13

Fig. 1. Sección sísmica 2D sobre el Campo Ébano del área Ébano-Pánuco. Después de Stanford Besst, Jorge y Rodríguez Cruz, Tomás (1984).

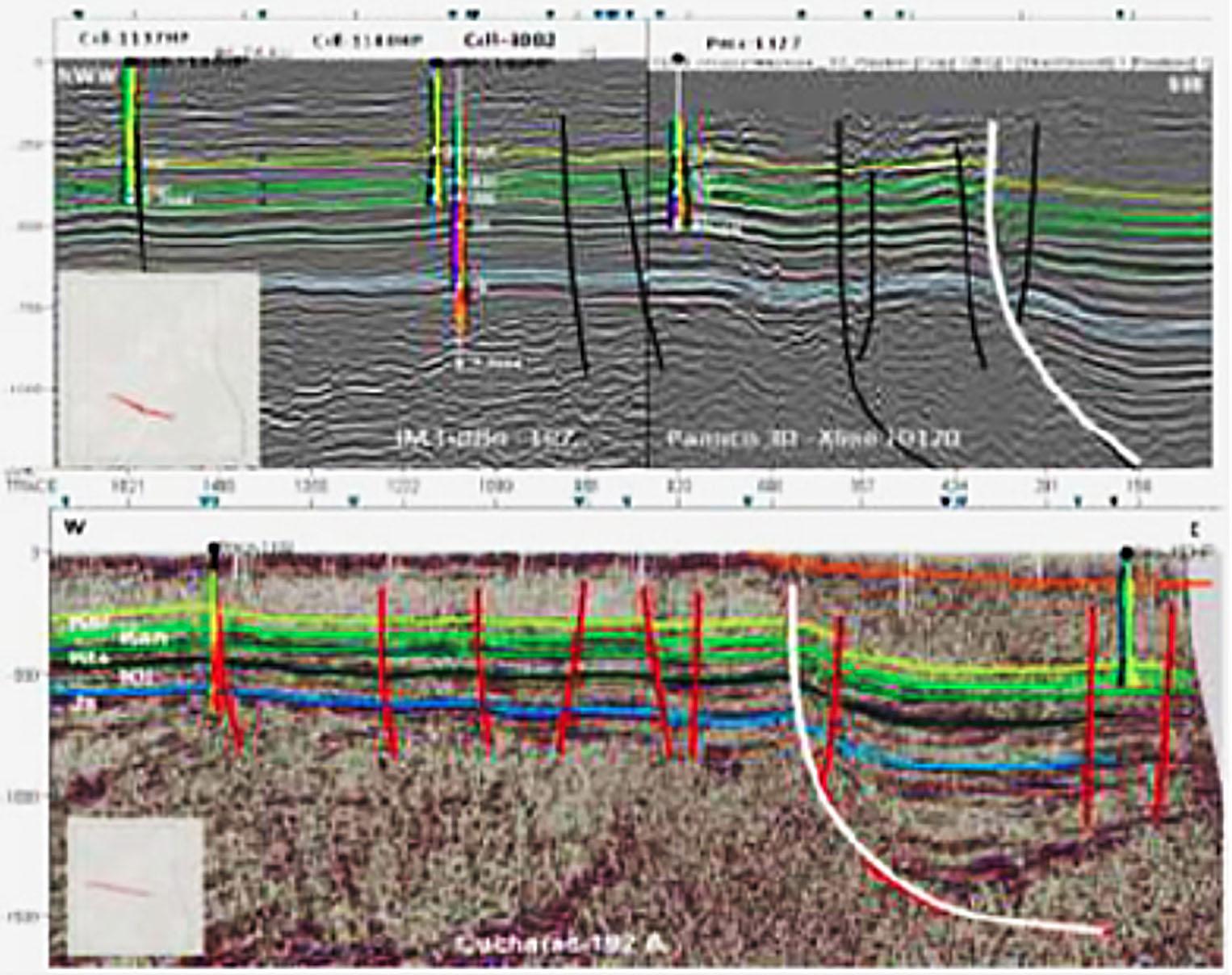

Al inicio del siglo 21, Pemex adquirió información sísmica tridimensional en el área, misma que proporcionó información del subsuelo de mayor calidad. Las figuras 2 y 3 muestran algunas de las secciones obtenidas en el área con la interpretación de la fuente consultada. En la primera de ellas es posible observar la suavidad de las estructuras y el comportamiento concordante de la respuesta sísmica de las rocas del Jurásico Superior al Cretácico Superior y las menos continuas del Terciario. En la segunda, se interpretan los bloques alto y bajo del basamento, en este último se alcanza a observar hacia el este, la zona de cuenca para las rocas de edad Jurásico, se interpretan también las cimas de las rocas del Jurásico Superior y Cretácico Superior.

14

Fig. 2. Sección sísmica Pánuco 3D, Línea 2380. En color azul las rocas del Jurásico Superior, y en tonos verde las del Cretácico. Alegría Montenegro, Martín Alejandro (2015).

Fig. 3. Secciones sísmicas compuestas Pánuco 3D y Cucharas 2D. Se interpretan los bloques alto y bajo del basamento y la cima de las rocas del Jurásico Superior y Cretácico. Alegría Montenegro, Martín Alejandro (2015).

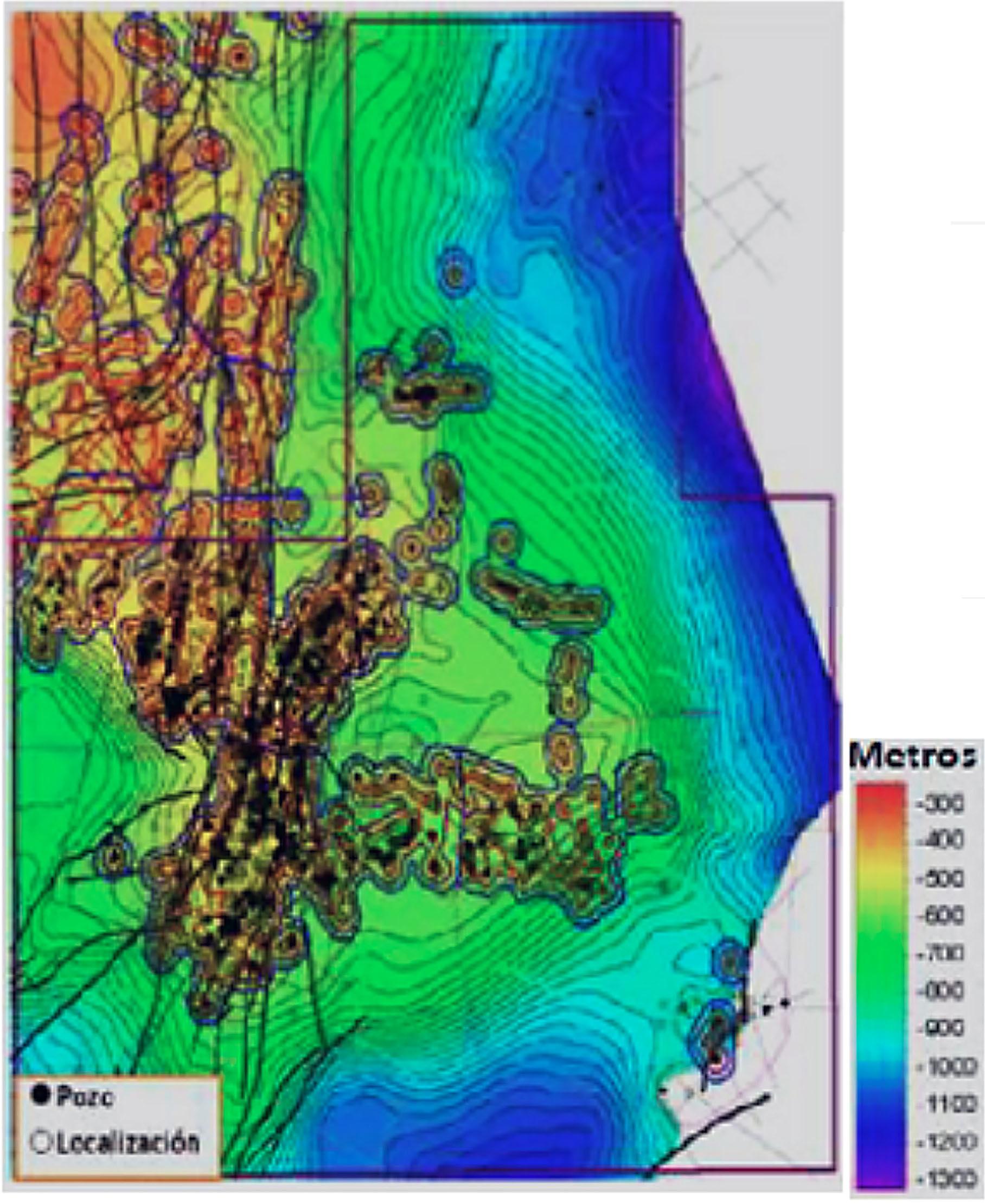

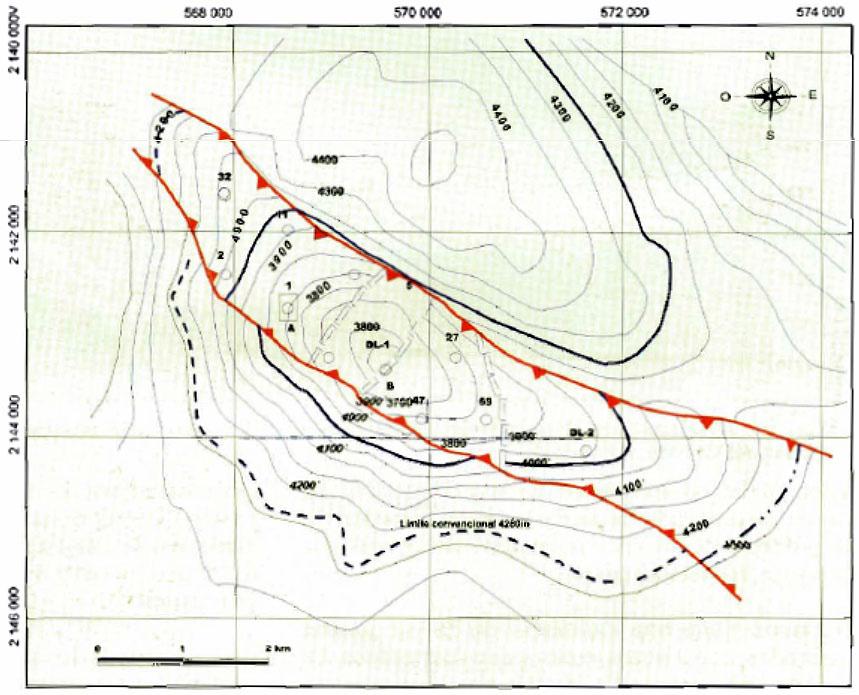

La interpretación de esta información permitió confirmar que las estructuras geológicas productoras corresponden con altos de basamento y también obtener una configuración estructural a la cima del Cretácico Superior de mayor confiabilidad (Fig. 4), lo que dio lugar a la propuesta de nuevas localizaciones para el desarrollo y explotación de los campos. La estructura es una nariz estructural regional, con orientación preferente nornoroeste-sursureste, que alberga algunos cierres estructurales tipo anticlinal, en donde se concentran los pozos que se han perforado, no obstante, la producción está supeditada a la presencia de fracturas. Gracias a la información sísmica y su interpretación, la producción del campo se incrementó. Actualmente el área esta concesionada y continúa explotándose.

Ambos Campos, Pánuco y Cacalilao, del área Ébano-Pánuco, han superado los 500 MMBPCE en producción acumulada, por lo que clasifican en la categoría de gigantes.

15

16

Fig. 4. Configuración estructural de la cima del Cretácico Superior Agua Nueva. Alegría Montenegro, Martín Alejandro (2015).

Faja de Oro

Como ya se mencionó, el primer yacimiento de los que integran la posteriormente llamada “Faja de Oro” fue descubierto en 1908 por la compañía S. Pearson & Son, mediante la perforación del Pozo San Diego de la Mar-1, ubicado mediante la técnica de la perforación en zonas cercanas a las chapopoteras. Posterior a este descubrimiento se dieron otros más, siempre con el método de continuar la perforación en alineamientos a los pozos productores hasta encontrar pozos secos y variar el rumbo.

Como lo narró el Ing. Santos Figueroa en su artículo “DESCUBRIMIENTO DEL TERCER TRAMO DEL ARRECIFE DE LA “FAJA DE ORO” DENTRO DEL GOLFO DE MÉXICO”, publicado en el Boletín de la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración (AMGE), Volumen V, Número 1, “a estos sensacionales descubrimientos trató de buscárseles una explicación geológica, y los geólogos de esos días pusieron todo su empeño en determinar el tipo de estructura del subsuelo. Suponiendo que se trataba de anticlinales, se perforaron cerca de las chapopoteras, pozos que fueron descubriendo con relativa facilidad una serie de yacimientos alineados.”

Aún después de que se descubrieron los principales campos, no se tenía una explicación geológica que convenciera y de esta manera el doctor De Golyer opinaba: “Para fines de 1914 los campos de Dos Bocas, Juan Casiano, Los Naranjos, Potrero del Llano y Álamo, se habían encontrado todos sobre un alineamiento en curva que no se comprendía, (Fig. 5), pero que parecía tener un significado especial”.

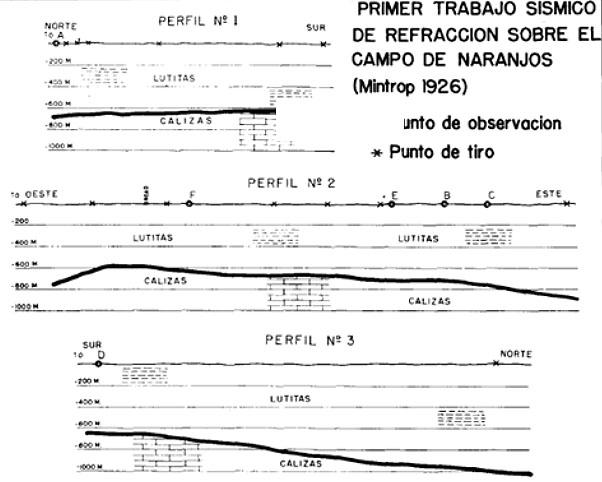

En 1923 empezaron a utilizarse los métodos geofísicos en la exploración con el uso de la balanza de torsión de manera sistemática, y en 1926, el Dr. L. Mintrop inició las primeras exploraciones sísmicas con varias líneas de refracción sobre el yacimiento ubicado en las inmediaciones del poblado de Los Naranjos, Ver. (Fig. 6).

Fig. 5. Mapa de distribución de los yacimientos de la Faja de Oro Terrestre a 1927. Figueroa H., Santos (1964).

Fig. 6. Perfiles sísmicos de refracción obtenidos sobre el Campo Naranjos. Figueroa H., Santos (1964).

17

Por diversas razones se consideró que el estudio no había dado los resultados esperados, principalmente, porque no condujo a nuevos descubrimientos, razón por la que se efectuó otro trabajo de refracción sísmica con mayor cantidad de perfiles sísmicos, el que puede considerarse como el primer levantamiento sísmico completo realizado en México (Fig. 7).

Fig. 7. Configuración estructural resultante del estudio de refracción sísmica, primero de su tipo en México. Figueroa H., Santos (1964).

También por esos años se llevó a cabo un levantamiento gravimétrico y magnetométrico sobre los yacimientos hasta entonces conocidos y sobre lo que después sería la extensión al sur de la Faja de Oro (Figs. 8 y 9). Fue con la interpretación de estos estudios que se definió que las estructuras podrían prolongarse hacia el suroeste, y empezó a manejarse la hipótesis geológica de que los yacimientos ocurrían en rocas de crecimientos arrecifales.

Fue hasta 1942 que Pemex efectuó un estudio de reflexión 2D sobre el Campo Horcones y, en 1948, estudios del mismo tipo hacia el suroeste de la zona. Gracias a la interpretación de éstos, en 1952 se logró el descubrimiento del Campo “Ezequiel Ordóñez” que confirmó la extensión de los yacimientos hacía el sur. Con estos estudios también se descubrieron los campos Acuatempa, Santa Agueda, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y Tecolutla (Fig. 10).

18

Fig. 8. Anomalías gravimétricas residuales sobre la porción terrestre de la Faja de Oro. Figueroa H., Santos (1964).

Fig. 9. Anomalías magnéticas sobre la porción terrestre de la Faja de Oro. Figueroa H., Santos (1964).

Fig. 10. Prolongación al sur de la porción terrestre de la Faja de Oro. Figueroa H., Santos (1964).

19

En esos años se propuso la hipótesis de que debido a la forma del alineamiento de las estructuras, era muy probable que se tratara de un atolón arrecifal, más que de un arrecife de barrera, razón por la que en 1957 se efectuaron trabajos sísmicos marinos para confirmar su desarrollo en el Golfo de México. Aun cuando la resolución sísmica no fue la mejor, si fue posible interpretar la existencia del atolón en la porción marina, al interpretarse la cima de la formación “El Abra” del Cretácico Medio (Fig.11).

Gracias a la interpretación de este estudio sísmico de reflexión, se obtuvo la configuración estructural a la cima de la formación “El Abra” del Cretácico Medio, se propusieron perforaciones que al realizarse comprobaron la presencia de las rocas arrecifales y se descubrieron nuevos yacimientos (Fig. 12), entre otros el Arrecife Medio-1, que encontró la cima del yacimiento a 2,054 metros bajo el nivel del mar (mbnm), con una producción de 750 BPD y el Pozo Isla de Lobos-1 que lo encontró a 2,096 mbnm, con una producción de 1,100 BPD.

Fig. 11. Expresión sísmica del atolón de la Faja de Oro (1957). Figueroa H., Santos (1964).

20

Fig.12.- Extensión del atolón de la Faja de Oro hacía el Golfo de México. Figueroa H., Santos (1964).

Las rocas en donde se alojan todos los yacimientos de los campos de la Faja de Oro son rocas arrecifales de la formación “El Abra” del Cretácico Medio. La configuración estructural de cada uno de los campos que la integran asemeja estructuras anticlinales con cierre propio.

Aunque desde el punto de vista de ingeniería petrolera se trata de yacimientos independientes, desde el geológico son yacimientos que comparten la génesis, por lo que en forma individual no se considerarían como gigantes (sobresale entre ellos el histórico Pozo Cerro Azul-4, con una producción de más de 260 MBD de aceite y una acumulada de más de 57 MMBPCE), pero la suma de ellos sí supera la barrera de los 500 MMBPCE, destacando el Campo Toteco-Cerro Azul.

Poza Rica

Cuando en 1926 se efectuaron los primeros estudios geofísicos sobre las estructuras productoras de la Faja de Oro terrestre, los estudios gravimétricos también se realizaron en zonas aledañas a ellas, la interpretación de esta información permitió identificar un alto estructural en el área de lo que actualmente es la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz (Fig. 13). Fue así que las compañías extranjeras se propusieron perforar algunos pozos sobre él para explorar su potencial de hidrocarburos.

El Campo Poza Rica se descubrió en Mayo de 1930, mediante la perforación del Pozo Poza Rica-2. Sin embargo, la explotación inició dos años después, con la perforación del Pozo Poza Rica-3 que, a una profundidad de 2,060 m, encontró un yacimiento con una producción de 898 BD de aceite y 859 miles de pies cúbicos de gas por día (MPCD).

Fig. 13. Ubicación del Campo Poza Rica, prácticamente sobre la Ciudad del mismo nombre en el estado de Veracruz. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Posterior al descubrimiento del campo, en 1932 se obtuvo información sísmica, con cuya interpretación y la integración geológica de la información proporcionada por los pozos de desarrollo del campo, se logró obtener la definición de la estructura geológica y la génesis sedimentológica de las rocas yacimiento.

Desde el punto de vista geológico, el campo se encuentra en la Provincia Tampico-Misantla y se ubica en la porción media-distal de la antigua Plataforma de Tuxpan. Las rocas yacimiento están constituidas principalmente por secuencias de turbidítas calcáreas, producto de la erosión, derrumbe y transporte (flujo de detritos) de las rocas del borde arrecifal y post-arrecifal de la antigua plataforma. El nombre que se le dio a las rocas de la formación geológica que constituye el yacimiento principal es “Tamabra” de edad Cretácico Medio, formada con parte de las palabras de las formaciones geológicas “Tamaulipas” y “Abra”. En el campo, además de este yacimiento, también existen otros en rocas del Jurásico Medio y del Oligoceno, pero el de mayor importancia por su producción, es el del Cretácico Medio.

En los primeros años de este siglo Pemex obtuvo información sísmica tridimensional sobre el campo y áreas aledañas. La Fig. 14 corresponde a una sección sísmica de ese estudio, en ella se observa el levantamiento del basamento que ocurrió durante el Jurásico Medio-

21

Inferior, mismo que dio lugar al alto estructural del campo, así como el carácter concordante de la secuencia sedimentaria de las rocas del Jurásico Superior y del Cretácico y el de pobre continuidad de las del Terciario, las reflexiones marcadas en verde oscuro representan a la cima de las rocas del Cretácico Superior, en verde claro las del Cretácico Medio, en azul claro las del Jurásico Superior y en rojo las del basamento, (interpretación del autor).

Fig. 14. Sección sísmica tridimensional sobre el Campo Poza Rica. Después de Pemex-Exploración y Producción (1999).

Como resultado de la interpretación de la información sísmica tridimensional, se obtuvo la configuración estructural de las rocas del Cretácico Medio (Fig.15), representada por una nariz estructural asimétrica, con buzamiento hacia el sureste.

Aun cuando no se aprecia cierre estructural, la distribución del área del yacimiento está gobernada por la propia de las facies Tamabra y obviamente por su posición estructural, por lo que es una verdadera trampa combinada. El campo se distribuye en una dimensión de 17 km de longitud por 6 km de ancho, en un área de 102 km 2 . Gracias a la interpretación de la sísmica 3D se propusieron nuevas localizaciones para el desarrollo del campo y para hacer más eficiente su explotación.

La producción máxima del Campo Poza Rica ocurrió en el año de 1953, con 199,000 BD de aceite. El campo supera ampliamente la barrera de los 500 MMBPCE, con una producción acumulada al 1 de Enero de 2019 superior a 1,735 MMBPCE, por lo que es un campo gigante.

22

Fig. 15. Configuración estructural de la cima de las rocas de la Formación Tamabra del Cretácico Medio en el Campo Poza Rica. Pemex-Exploración y Producción (1999).

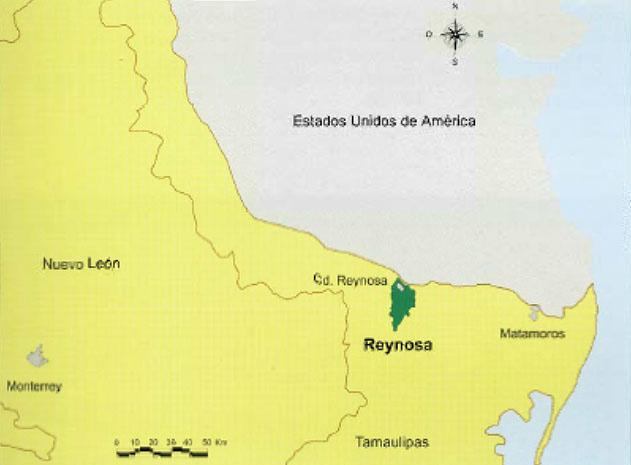

Reynosa

El Campo Reynosa está ubicado en las inmediaciones de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en el noreste de la República Mexicana (Fig.16). Geológicamente, se localiza en la cuenca conocida como de Burgos.

Fig. 16. Ubicación del Campo Reynosa. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Desde los años veinte del siglo pasado las compañías extranjeras efectuaron estudios exploratorios en esta cuenca, para identificar estructuras geológicas similares a las que eran productoras de hidrocarburos en el sur de Texas. La interpretación de estos estudios demostró la existencia de dichas estructuras, como resultado se propusieron localizaciones para perforación, que descubrieron campos que confirmaron que estas estructuras se alineaban en franjas con orientación noroeste a sureste, con una evolución regresiva y sensiblemente paralela a la costa.

En los años cuarenta del mismo siglo, Pemex adquirió información sísmica bidimensional, con cuya interpretación se identificaron más estructuras con estilos similares, en una de ellas se propuso la localización exploratoria denominada Reynosa-1. El campo se descubrió el 16 de Agosto de 1948, con una producción inicial de 346 BD de aceite ligero y 9 MMPCD de gas, provenientes de un yacimiento alojado en rocas areniscas de la formación Frío No Marino de edad Oligoceno. Por lo que este fue el primer campo “gigante” descubierto por técnicos de la naciente empresa PEMEX. El campo alcanzó su producción máxima en Enero de 1971, con 495 MMPCD de gas.

Pemex efectuó un estudio sísmico tridimensional sobre el Campo Reynosa en los años noventa del siglo pasado, el cual se utilizó para reconstruir los modelos de sedimentación, los distintos sistemas de fallas, la sucesión de eventos geológicos y para proponer nuevas localizaciones exploratorias y otras más para el desarrollo de los campos existentes. La Fig. 17 muestra una de las secciones tipo obtenidas, en ella se muestra el trayecto de la falla de crecimiento “Mc Allen” y de otras secundarias, así como el comportamiento sísmico de las secuencias sedimentarias del Oligoceno y más jóvenes. Gracias a la interpretación de esta información sísmica, se determinó que la estructura del Campo Reynosa fue generada por los movimientos tectónicos asociados a la falla de crecimiento “McAllen”, los que generaron una estructura con cierre propio y contra la misma falla.

La Fig. 18 muestra la configuración estructural a la cima de las rocas del Oligoceno. Es una gran estructura anticlinal fallada, cuyo

23

eje principal se orienta prácticamente de sur a norte. Al poniente, la estructura está afectada por una falla de crecimiento denominada McAllen, con el bloque bajo hacia el oeste, la falla tiene un alineamiento variable pero su rumbo principal es de sur a norte.

Fig. 17. Sección sísmica tipo sobre el Campo Reynosa. Pemex-Ex- ploración y Producción (1999).

24

Las rocas yacimiento están distribuidas en 55 areniscas de edad Oligoceno Inferior, Medio y Superior. Al 1 de enero de 1999, el volumen original probado de gas en el campo se estimó en 2,521 miles de millones de pies cúbicos (MMMPC), de gas.. A principios de siglo ya había acumulado una producción superior a 430 MMBPCE, es muy probable que a la fecha haya sobrepasado los 500 MMBPCE por lo que clasificaría como un campo gigante. Adicionalmente, fue el primer gran yacimiento descubierto por Pemex.

Fig.18. Configuración estructural de la cima de las rocas del Oligo- ceno Inferior en el Campo Reyno- sa. Pemex-Exploración y Produc- ción (1999).

José Colomo

El Campo José Colomo se ubica aproximadamente a 45 km al este de Villahermosa, Tab. (Fig. 19). Geológicamente pertenece a la provincia de las Cuencas Terciarias del Sureste, más concretamente a la cuenca conocida como de Macuspana.

Después de la expropiación petrolera, Pemex efectuó estudios de gravimetría y sísmica de reflexión bidimensional en diversas áreas del sur de Veracruz y en Tabasco, la interpretación de éstos permitió identificar estructuras en las que se propusieron localizaciones para perforar. Así, en 1949 se descubrió el Campo La Venta, y los Campos Fortuna Nacional y Sarlat de la cuenca de Macuspana en 1950. Ante los resultados favorables, se intensificó la exploración sísmica bidimensional en esta última área y mediante la interpretación se definieron varias estructuras susceptibles de contener hidrocarburos, entre otras la del Pozo José Colomo-1, el cual se concluyó en el año de 1951, resultando productor de gas húmedo en rocas areniscas de la formación Amate Superior de edad Mioceno Medio.

Fig.19. Ubicación del Campo José Colomo. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Fig. 20. Traza sísmica tridimensional sobre el Campo José Colomo. Pemex-Exploración y Producción (2000).

En los primeros años de este siglo, Pemex obtuvo información sísmica tridimensional sobre el campo. La Fig. 20 corresponde a una traza sísmica de ese estudio con la interpretación original, en ella se indican con líneas color rojo y violeta algunas de las fallas típicas del área, la de color rojo es una falla de crecimiento, y en colores de tonos amarillos los reflejos sísmicos característicos de las areniscas productoras en el campo, denominadas con letras del abecedario pero todas de la formación Amate Superior del Mioceno Medio. Con la interpretación de esta información, se determinó que la estructura geológica que dio origen a la trampa en el Campo José Colomo fue generada por los movimientos tectónicos asociados a una falla principal de crecimiento, los que dieron lugar a una estructura con cierre propio y contra la falla.

25

La Fig. 21 muestra la configuración estructural a la cima de las areniscas denominadas “DS” del Mioceno Medio, principal roca productora. Se representa por una gran estructura anticlinal, cuyo eje principal se orienta de suroeste a noreste. La estructura está afectada por una falla principal de crecimiento con aproximadamente la misma orientación y fallas secundarias hacia el suroeste y noreste. El flanco norte presenta cierre por buzamiento y los restantes contra las fallas descritas.

Fig. 21. Configuración estructural de la cima de las areniscas “DS” en el Campo José Colomo. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Con esta interpretación se propusieron nuevas localizaciones de desarrollo que resultaron productoras y otras más para la explotación eficiente del campo. La producción más prolífica de gas húmedo proviene de las areniscas denominadas “DS” y “DI” que han producido aproximadamente el 90% de la producción del campo. Se han identificado 14 intervalos productores de edad Mioceno Medio, constituidos de areniscas depositadas en ambientes fluvio-deltáicos. El espesor promedio de la arena “D” es de 220 m. La porosidad es primaria y varía de 20 a 22%.

La producción máxima del campo se alcanzó en 1967, con 360 MMPCD de gas. A principios del siglo, el Campo José Colomo había acumulado una producción superior a los 500 MMBPCE, por lo que es un gigante.

26

Paleocanal de Chicontepec

Se conoce como Paleocanal de Chicontepec a una cuenca geológica de edad Paleoceno y de gran extensión que se distribuye en regiones de los estados de Veracruz y Puebla (Fig. 22). Geológicamente pertenece a la Provincia de Tampico-Misantla. Está limitado al norte por el Paleo-cañón Bejuco–La Laja, al sur por el macizo de Plan de Las Hayas, al este por la antigua Plataforma de Tuxpan y al oeste por el borde de la Sierra Madre Oriental.

Su origen es consecuencia de la erosión producida por corrientes submarinas que construyeron una serie de canales y que a su vez transportaron detritos de rocas del Paleoceno, Cretácico y Jurásico. Los canales fueron finalmente rellenados por sedimentos arenosos y arcillosos transportados por corrientes de turbidez, que al compactarse generaron rocas areniscas lenticulares con intercalaciones de lutitas, conformando así la formación geológica conocida como Chicontepec.

Fig. 22. Distribución del Paleocanal de Chicontepec y sus principales Campos. Se muestran también los límites de la Provincia Tampico-Misantla y los Campos de la Faja de Oro. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Desde que se inició la perforación de pozos con objetivos en rocas del Cretácico y Jurásico en la cuenca, se tuvieron manifestaciones de hidrocarburos en las rocas del Terciario, pero no fue sino hasta 1935 que se efectuó una prueba de producción en el Pozo Poza Rica-8, encontrando producción de crudo en las areniscas de la formación Chicontepec. La producción comercial de hidrocarburos se inició en 1952, con el desarrollo y explotación del Campo Presidente Alemán. Al año 1999, en la cuenca se habían descubierto 37 campos, los cuales se distribuyen en un área aproximada de 3,030 km 2 .

El descubrimiento del paleocanal se realizó básicamente mediante la interpretación de estudios petrofísicos, sedimentológicos y estratigráficos, efectuados en los núcleos y muestras de canal, principalmente en estas últimas, obtenidos durante la perforación de los pozos que tenían objetivos más profundos. Estos estudios se realizaron entre 1974 y 1978 y como resultado de ellos se postuló la existencia de un gran paleocanal y se propusieron localizaciones exploratorias. Se programó la perforación de 79 pozos, de los cuales 61 de ellos resultaron productores de hidrocarburos.

27

En 1997 Pemex adquirió información sísmica bidimensional, principalmente en el área central de la cuenca, enfocada a obtener información de las rocas terciarias. Con el aporte fundamental de la interpretación de los datos sísmicos y su integración con los datos geológicos se efectuó la caracterización geológica regional del paleocanal y se actualizaron los modelos estratigráfico, sedimentológico, petrofísico y estructural.

La Fig. 23 presenta una sección sísmica regional, con la interpretación original, sobre el paleocanal, integrada por dos de las líneas sísmicas. Se observan los paleo-elementos estructurales que lo limitan, hacia el suroeste el borde de la Sierra Madre Oriental y al noreste el atolón de la Faja de Oro, así como las secuencias sísmicas regionales del Mesozoico y Terciario, ocasionalmente estas últimas corresponden con cimas formacionales.

Fig. 23. Sección sísmica regional sobre la zona central del Paleocanal de Chicontepec. Salazar Soto, Humberto (1988).

La buena calidad de la información sísmica obtenida permitió interpretar con mayor certeza los eventos erosivos que actuaron en la cuenca y las zonas con mayor espesor de sedimentos del Paleoceno y Eoceno Inferior, así como efectuar estudios de atributos sísmicos y de variación de la amplitud sísmica con la distancia (AVO), con cuyos resultados se propusieron áreas de oportunidad para la optimización de los campos, entre otros los Campos Tablón y Humapa. La Fig. 24 representa la configuración de la superficie de erosión del Eoceno Inferior Tardío obtenida con la interpretación de la información referida, se observan algunos cierres estructurales al noroeste.

28

Fig. 24. Configuración de la superficie de erosión del Eoceno Inferior Tardío, en el área del Paleocanal de Chicontepec. Salazar Soto, Humberto (1988).

Los paquetes de areniscas forman yacimientos independientes, que varían en profundidad desde los 800m en la porción norte hasta los 2,400 m en la sur. Con base en la respuesta sísmica (facies sísmicas), del paquete de edad Terciario se han definido tres secuencias principales de diferentes edades geológicas: Chicontepec del Paleoceno-Eoceno Temprano; Chicontepec del Eoceno Inferior Tardío; y Tantoyuca del Eoceno Tardío. El primero es el que tiene mayor espesor, ya que en algunas zonas rebasa los 1,700 m, pero no todo el espesor corresponde a areniscas, más bien cada paquete corresponde a una alternancia de areniscas, limolitas y lutitas, con características petrofísicas muy variables y de distribución compleja.

Las areniscas varían de grano fino a medio, con porosidades que varían de 7 a 12 %, con bajas permeabilidades. Estas características petrofísicas generan bajas productividades de los pozos, en promedio del orden de 150 BD.

Las características descritas hacen que las trampas de hidrocarburos sean predominantemente estratigráficas y difíciles de detectar con sísmica 2D.

A inicios del año 2000 se consideraba que los yacimientos del Paleocanal de Chicontepec contenían aproximadamente el 25 % de la reserva total de hidrocarburos del país (¡¡¡10,061 MMBPCE en reservas probadas!!!), por lo que en los años 2006-2007 Pemex efectuó grandes inversiones mediante la implementación del Proyecto Integral Chicontepec que, entre otras obras, se aplicaría en adquisición de información sísmica tridimensional y en la perforación programada de 13,500 pozos de exploración y desarrollo, lo que condujo a obtener aumento en la producción. Sin embargo, debido a la baja productividad de los pozos, entre otros factores, el proyecto no resultó lo que se esperaba y el ritmo de perforación disminuyó. Un verdadero fracaso.

Como en el caso de la “Faja de Oro”, desde el punto de vista de ingeniería petrolera, los yacimientos del Paleocanal de Chicontepec son independientes, pero desde el geológico son yacimientos que comparten la génesis. En este caso, ninguno de ellos supera los 500 MMBPCE en producción acumulada, el campo con mayor producción acumulada al 1 de Enero de 2019, es Agua Fría, con 40 MMBPCE. Sin embargo, es probable que la suma de producción acumulada de todos los campos del Paleocanal de Chicontepec supere la cifra, por lo que en conjunto sería un gigante, pero con los datos disponibles no se puede afirmar.

29

Cactus-Sitio Grande

Después de los grandes descubrimientos reseñados, Pemex entró en un ayuno en cuanto a descubrimiento de campos gigantes, solamente hubo descubrimientos de campos relativamente grandes, entre otros los campos Cuitláhuac, Culebra, Arcos, Monterrey, Tamaulipas-Constituciones, Arenque, San Andrés, Mata Pionche, Cópite, Cinco Presidentes, Sánchez Magallanes y San Ramón. Todos importantes productores de hidrocarburos, sin embargo, hasta 1972 Pemex no era exportador de crudo, solo exportaba pequeñas cantidades de gas natural, y la balanza comercial de hidrocarburos no era favorable al país.

Ante esta situación Pemex decidió enfocar sus esfuerzos exploratorios a una zona ubicada en un alto estructural entre las cuencas de Macuspana al Oriente y de Comalcalco al Poniente, en donde se encuentran, entre otros, los Campos Cactus y Sitio Grande (Fig. 25).

En esta área, hasta antes de la expropiación petrolera de 1938, las compañías extranjeras habían realizado estudios aislados con balanza de torsión, estudios geológicos superficiales inconclusos, mediante el 1958 se habían efectuado varios estudios sísmicos en el área, incluyendo uno de sísmica de refracción y varios de reflexión, con resultados de pobre resolución para las rocas mesozoicas, pero que, sin embargo, sirvieron para interpretar que estas rocas estaban falladas y tenían un fuerte buzamiento hacia el norte.

En la década de 1960, Pemex consideraba esta zona atractiva para contener hidrocarburos, ya que los estudios de geología superficial en los afloramientos de rocas mesozoicas en la Sierra de Chiapas, indicaban la presencia de rocas con potencial de ser generadoras de hidrocarburos y

Fig. 25. Mapa del área en la que se ubican los campos Cactus (C), Sitio Grande (SG), Samaria (SM) y Sabancuy (SY). Madrigal Ugalde, Luis R. (1974).

cavado de fosas y la perforación de diez pozos improductivos. Desde

otras con características petrofísicas positivas para ser almacenadoras, lo que originó el interés por explorar en la planicie costera, en donde esas rocas estaban sepultadas por sedimentos del Cenozoico.

Mediante la unión de diversos estudios gravimétricos, y la densificación de observaciones se construyó el mapa de anomalía de Bouguer, que se muestra en la Fig. 26, mismo que proporcionó un conocimiento estructural regional del área y con el que se diseñó el programa para la adquisición de sísmica 2D de reflexión. En el mapa son notorias las correspondencias de los mínimos gravimétricos con las cuencas de Macuspana y la de Comalcalco, en tanto que en la zona central, las anomalías positivas corresponden con el levantamiento estructural de las rocas mesozoicas, cubiertas por los sedimentos del Terciario y Reciente.

30

Fig. 26.- Mapa de anomalía de Bouguer del área en la que se ubican los campos Cactus (C), Sitio Grande (SG), Samaria (SM) y Sabancuy (SY). Madrigal Ugalde, Luis R. (1974).

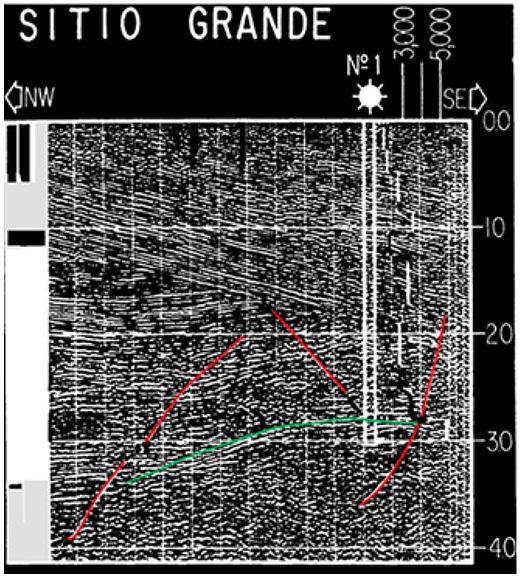

En los años posteriores se continuó con la exploración en el área con sísmica de reflexión, con la técnica de Punto de Reflejo Común y apilamiento de 600%. Hacia 1968 se tenía explorada con esta técnica el 50% de la porción sur del área y con su interpretación se habían identificado las estructuras denominadas Cactus, Sitio Grande y Sabancuy. La Fig. 27 muestra una de las secciones sísmicas en las que se interpretó la estructura anticlinal fallada de Cactus, en tanto que en la Fig.28 se observa una en la que se interpretó la estructura anticlinal fallada de Sitio Grande. En ellas se mantiene la interpretación original de las fallas, y el autor interpreta con una línea en color verde la probable cima de las rocas del Cretácico.

Fig. 27. Sección sísmica sobre el Campo Cactus. Después de Madrigal Ugalde, Luis R. (1974).

31

Fig. 28. Sección sísmica sobre el Campo Sitio Grande. Después de Madrigal Ugalde, Luis R. (1974).

La Fig. 29 muestra la configuración en tiempo de reflejo de un horizonte sísmico correspondiente a las rocas del Cretácico Superior en los Campos Sitio Grande y Cactus. Se representan como estructuras anticlinales falladas orientadas de noreste a suroeste. La cima de las rocas se encuentra a una profundidad media de 3,700 m

Fig. 29. Configuración de la cima de las rocas del Cretácico Superior en las estructuras Cactus y Sitio Grande. Madrigal Ugalde, Luis R. (1974).

32

La configuración anterior para Cactus es aproximada, porque para el año 2000 ya se tenía otra representación, obtenida con sísmica de mejor calidad y mayor cubrimiento, esta última se presenta en la Fig.30. Los bloques al noroeste-oeste de la estructura de Cactus se denominaron Níspero y Río Nuevo.

Fig. 30. Configuración de la cima de las rocas del Cretácico Superior en las estructuras Cactus, Níspero y Río Nuevo. Pemex-Exploración y Producción (1999).

En Mayo de 1972 y con diferencia de días, Pemex dio por terminados como productores de hidrocarburos los Pozos Cactus-1 y Sitio Grande-1, distantes 12 km uno del otro. Como lo narró el Ing. Luis Madrigal Ugalde en su artículo “DESCUBRIMIENTO DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS EN ROCAS CARBONATADAS DEL CRETÁCICO, EN EL SURESTE DE MÉXICO” publicado en el boletín de la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, Volumen 15, Número 3, “La conjunción de información obtenida por métodos geofísicos, pero particularmente por el método sísmico de reflexión, usando una técnica de campo avanzada, permitió el descubrimiento de cuatro estructuras anticlinales importantes y se esperan los resultados positivos a la perforación en otras estructuras localizadas dentro de la que se considera una nueva provincia petrolera del Cretácico que se localiza en la planicie costera del sureste de México”, lo cual se fue confirmando con otros grandes descubrimientos de hidrocarburos realizados en años posteriores en el área, a la que posteriormente se denominó como la zona productora del Mesozoico de Chiapas-Tabasco.

En el Campo Cactus la producción proviene de las rocas depositadas durante el Turoniano, en una secuencia sedimentaria constituida por calcarenitas y calciruditas, alternantes con calizas dolomíticas y calcilutitas, y de otro intervalo a mayor profundidad, constituido por calizas dolomitizadas. En tanto que en Sitio Grande, las rocas productoras son del Cenomaniano, y corresponden a cuerpos de brechas, integradas por clastos de caliza dolomitizada.

Al 1 de Enero de 2019, los campos Cactus, Níspero y Río Nuevo han acumulado una producción de hidrocarburos superior a los 715 MMBPCE, del que la mayor proporción (cerca del 70%), corresponde a Cactus, por lo que es un gigante. El Campo Sitio Grande había acumulado, a inicios de la década del año 2000, una producción de 465 MMBPCE por lo que es probable que a la fecha haya superado los 500 MMBPCE y también sea un gigante.

33

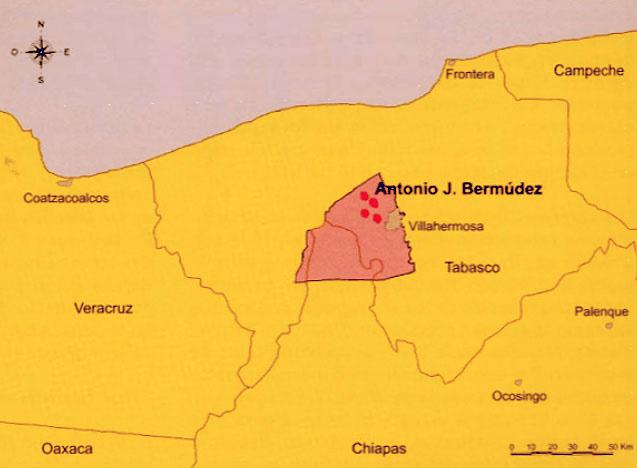

Complejo Antonio J. Bermúdez

Se denomina como Complejo Antonio J. Bermúdez al conjunto que integran los campos Cunduacan, Oxiacaque, Samaria, Íride y Platanal. Se ubica en el sureste de la República Mexicana, a 20 km al noroeste de la Ciudad de Villahermosa, Tab. (Fig. 31).

Fig.31. Ubicación del Complejo Antonio J. Bermúdez. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Con el descubrimiento de los Campos Cactus y Sitio Grande, los intérpretes sísmicos de Pemex identificaron varias estructuras aledañas susceptibles de contener hidrocarburos, y propusieron localizaciones exploratorias en estructuras que denominaron Samaria y Cunduacan, ubicadas al noreste de las primeras.

En el año de 1973 se terminó el Pozo Samaria-101, (denominado con ese número porque ya existían yacimientos en rocas terciarias), como productor de hidrocarburos en rocas carbonatadas del Cretácico Superior, el yacimiento se encontró a 4,318 mbnm, aportando un gasto inicial de 5,224 BD de aceite y 6.9 MMPCD de gas. Un año después se concluyó el Pozo Cunduacan-1, resultando productor de aceite en rocas carbonatadas del Cretácico Inferior, con una producción inicial de 7,068 BD de aceite y 10.7 MMPCD de gas.

La Fig. 32 muestra una sección sísmica sobre la estructura

anticlinal fallada del Campo Samaria, en ella, el autor interpretó en línea color verde el reflejo correspondiente a la cima del Cretácico Superior, se respeta la interpretación original de la falla. En la Fig. 33 se presenta una sección sísmica con la interpretación original sobre el Campo Cunduacan, en ella se observa la estructura anticlinal fallada y en línea color verde el reflejo correspondiente a la cima del

Cretácico Inferior.

Fig. 32. Sección sísmica sobre la estructura del Campo Samaria. Después de Madrigal Ugalde, Luis R. (1974).

Fig. 33. Sección sísmica sobre la estructura del Campo Cunduacan. Pemex-Exploración y Producción (1999).

34

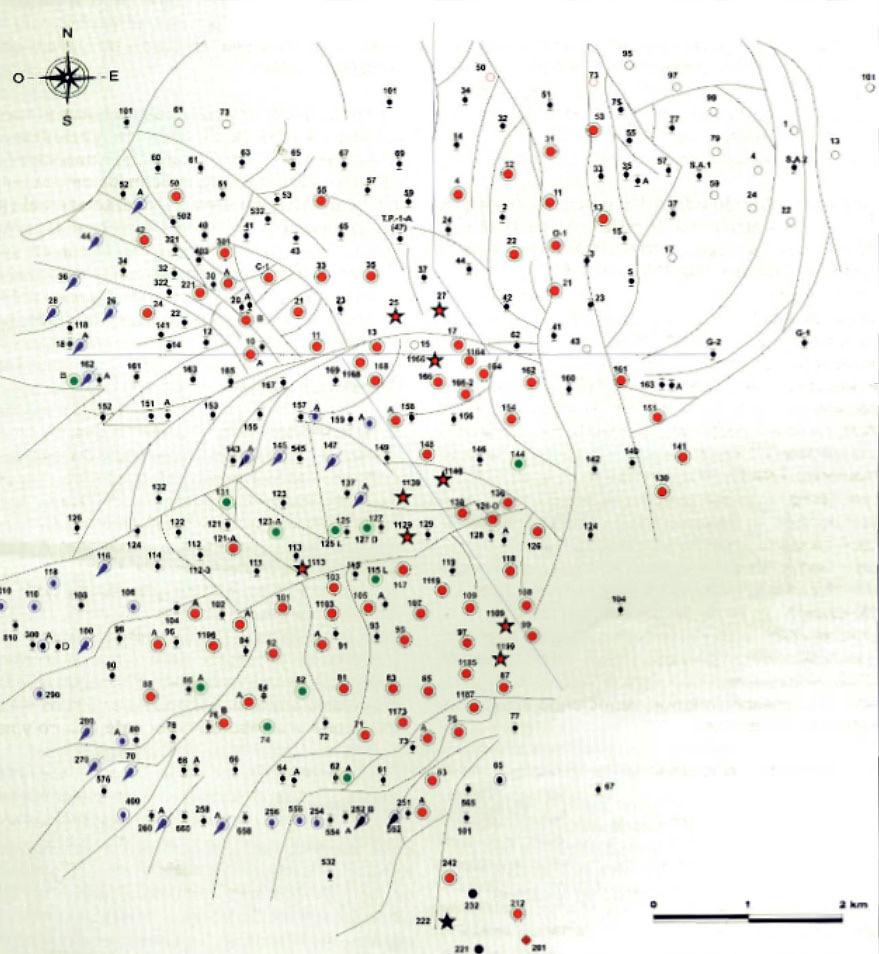

Como resultado de la interpretación sísmica, en la Fig. 34 se presenta la configuración estructural de la cima de las rocas del Cretácico Superior en los campos del complejo. Debido a la intensa presencia de fallas, se representa como una serie de bloques estructurales, conjuntando una gran estructura anticlinal fallada.

Fig. 34. Configuración estructural de la cima de las rocas del Cretácico Superior de los campos que integran el Complejo Antonio J. Bermúdez. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Jerarquizando a los campos del Complejo Bermúdez por la producción que han acumulado, el orden seria: Samaria, Cunduacan, Íride, Oxiacaque y Platanal. Estos campos producen en diversos yacimientos constituidos por rocas de diferentes edades, calizas del Jurásico Oxfordiano; calizas del Cretácico Inferior, Medio y Superior; y areniscas del Paleoceno Inferior. Se extienden en un área de 163 km 2 . La producción promedio diaria del complejo en Diciembre de 1998 fue de 178.4 MB de aceite y 259.3 MMPC de gas.

Al 1 de Enero de 2019, la producción acumulada del complejo es superior a los 3,670 MMBPCE. De ellos sobresale la de los campos Samaria, Cunduacan e Íride, los tres superan los 500 MMBPCE, por lo que son gigantes.

35

Complejo Cantarell

Posterior a los descubrimientos del Mesozoico de Chiapas–Tabasco, Pemex intensificó los estudios sísmicos de reflexión sobre el alto estructural, que posteriormente se denominó como el “Pilar de Akal”. Con la interpretación de los estudios realizados se concluyó que las condiciones geológicas en la Sonda de Campeche eran similares a las del área recién descubierta en Chiapas-Tabasco.

Los Ings. Jorge Reyes Núñez y Quintín Cárdenas Jammet publicaron en el año 2019 un artículo en el Boletín de la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración (AMGE) que denominaron “La Geofísica en el Descubrimiento de la Provincia Petrolera “Sonda de Campeche””, en donde narran la historia de éste y otros descubrimientos. Mencionan que no obstante que la calidad de la información sísmica era de regular calidad, mediante la interpretación e integración de la información geofísica-geológica se identificaron 30 estructuras geológicas favorables para la acumulación de hidrocarburos. De ellas destacaban las del área que posteriormente se denominó Complejo Cantarell (Fig. 35).

Fig. 35. Mapa del área en la que se ubican los campos del Complejo Cantarell. PemexExploración y Producción (1999).

Con base en esos estudios se propusieron localizaciones exploratorias que fueron aprobadas, entre otras la denominada Chac-1, interpretada por el Ing. Alberto Arroyo Pichardo en 1974. En 1976 se terminó el pozo exploratorio Chac-1 como productor de aceite y gas, con producción inicial de 952 BD provenientes de un yacimiento alojado en rocas constituidas por brechas y dolomías clásticas de edad Paleoceno Inferior y Cretácico Superior.

Los datos que fueron aportando los siguientes pozos perforados en el área se integraron a la interpretación geofísica-geológica del área y se afinaron las localizaciones exploratorias. Como resultado, en 1977 se terminó el Pozo Akal-1 como productor de aceite y gas en rocas similares a las del Pozo Chac-1, con una producción inicial de 40,000 BD de aceite. Los buenos resultados obtenidos incentivaron la perforación en el área y así se terminaron como exitosos los pozos exploratorios Nohoch-1 y 2; Akal-2, 3, 501, 601, 701, 801 y 1501 y Chac-2, los que evidenciaron la gran capacidad productiva de los yacimientos descubiertos.

En 1979 dio inició el desarrollo y explotación del complejo, integrado por los bloques Akal, Chac, Nohoch y Kutz, y para 1981 ya se

36

habían perforado 40 pozos que producían 1.2 MMBD de aceite. Algunos pozos reportaban gastos superiores a los 50,000 BD.

También en ese año Pemex adquirió información sísmica 3D con el objeto de delinear a detalle las estructuras, definir los límites físicos y actualizar el modelo de simulación de flujo de los yacimientos. La Fig. 36 corresponde a una sección sísmica aleatoria que pasa por el Campo Akal con la interpretación original, la línea color verde es el reflejo sísmico que corresponde a la cima de las rocas del Cretácico, en color marrón las del Paleoceno Inferior y en color azul las del Jurásico Superior, en color rojo la falla inversa que separa al bloque cabalgante del cabalgado. La sección muestra con claridad las estructuras anticlinal en ambos bloques, el alóctono o cabalgante y el autóctono o cabalgado.

Fig. 36. Sección sísmica en profundidad sobre el Campo Akal. Pemex-Exploración y Producción (1999).

En este último bloque, en 1998 un grupo de intérpretes liderados por los Ings. Geofísicos Marco A. Flores Flores y Jorge R. Vera Sánchez, propusieron una localización exploratoria para comprobar que en ese bloque podía haber otro yacimiento de hidrocarburos. Fue interesante la polémica que generó esa propuesta, ya que un Ing. Geólogo llegó a decir, “me tomo todos los hidrocarburos que se obtengan de esa perforación”. No obstante la propuesta se aprobó y el 18 de Marzo de 1999 se descubrió el yacimiento de hidrocarburos denominado Sihil, en rocas del Eoceno Medio, Paleoceno Inferior-Cretácico Superior y Jurásico Superior Kimmeridgiano. ¡Un gran éxito de la interpretación geofísica-geológica!

la brecha del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior en el bloque cabalgante del Complejo Cantarell. En términos generales se representa como un anticlinal asimétrico, cuyo eje principal se orienta de noroeste a sureste, está limitado por fallas hacia el oeste, norte y noreste y presenta un buzamiento suave hacia el sur, los bloques de Kutz, Nohoch y Chac, son resultado de la fragmentación del anticlinal principal de Akal.

En el complejo, las rocas productoras son rocas carbonatadas dolomitizadas de edad Jurásico Superior Kimmeridgiano y Tithoniano, Cretácico Inferior, Cretácico Medio, brechas del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior y calcarenitas del Eoceno Medio. El espesor promedio de la columna de aceite varía desde 141 a 908 m. Los 4 campos se extienden en un área de 162 km 2 . La producción promedio diaria en Diciembre de 1998 fue de 1.3 MMBD de aceite y 528.3 MMPCD de gas. La Fig. 37 muestra la configuración estructural de la cima de

En términos de reservas 3P, el Complejo Cantarell solamente ha sido superado por el Paleocanal de Chicontepec, sin embargo, fue el primero en reservas probadas o 1P.

37

De los cuatro bloques que integran el complejo, el Campo Akal ha sido el más prolífico, en el año 1999 aportaba el 92% de la producción del mismo. Los campos del complejo tuvieron su mayor producción de crudo en el año 2004, con un promedio de 2.114 MMBD y la mayor producción de gas ocurrió en 2008, con un promedio de 1,604 MMPCD.

Fig. 37. Mapa de la configuración estructural de la cima de la brecha productora en el Complejo Cantarell (datos en mbnm). Pemex-Exploración y Producción (1999).

Al 1 de Enero de 2019 los campos del Complejo Cantarell habían acumulado una producción superior a 15,880 MMBPCE. De ellos sobresale Akal, que ha sido el mayor yacimiento productor de hidrocarburos que se ha descubierto en México, por lo que es un campo súper gigante. El yacimiento de Nohoch a la misma fecha supera los 500 MMBPCE en producción acumulada, por lo que también es un gigante. En su momento, por sus reservas, el Complejo Cantarell se consideró como el octavo mayor campo del Mundo.

38

Giraldas

El Campo Giraldas se localiza al noroeste del estado de Chiapas, a 50 km al suroeste de Villahermosa, Tab. (Fig. 38). Se encuentra en la provincia geológica de las Cuencas Terciarias del Sureste, en la región del frente de la Sierra de Chiapas.

Fig. 38. Ubicación del Campo Giraldas. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Los éxitos exploratorios que Pemex había obtenido en el alto estructural de Chiapas-Tabasco generaron expectativas de descubrir más yacimientos de hidrocarburos en estructuras vecinas, por lo que los trabajos de interpretación sísmica se focalizaron en la identificación de estructuras con potencial de contener hidrocarburos, con objetivo primordial en las rocas del Mesozoico. Como resultado de ello se propuso y aprobó la perforación de la localización Giraldas-1 en un alto estructural que correspondía a esas rocas. El Pozo Giraldas-1 no alcanzó los objetivos programados, por lo que se perforó el Giraldas-2, que descubrió un yacimiento alojado en rocas carbonatadas del Cretácico Medio. La producción inicial fue de 1,950 BD de aceite y 9.3 MMPCD de gas.

La Fig. 39 muestra una sección sísmica con la interpretación original, que pasa a través de la estructura anticlinal en la que se perforó el Pozo Giraldas-1 y a poca distancia de él, el pozo descubridor Giraldas-2. La línea color verde es la interpretación del reflejo correspondiente a la cima de las rocas de edad Cretácico Medio, las rocas del Cretácico Superior están ausentes por erosión, es probable que el reflejo de alta amplitud sísmica que se observa corresponda a la respuesta del contraste entre la menor densidad de las rocas terrígenas del Eoceno y la mayor de las rocas carbonatadas del Cretácico Medio.

Fig. 39. Sección sísmica sobre el Campo Giraldas. Pemex-Exploración y Producción (1999).

39

La configuración estructural resultante de la interpretación sísmica para la cima de las rocas del Cretácico Medio se muestra en la Fig. 40, se representa como una estructura anticlinal, cuyo eje se orienta de norte a sur, en el flanco este está afectada por una falla inversa de rumbo norte-sur cambiando al oeste en la porción norte, también por fallas normales en sus flancos noroeste y suroeste.

Fig. 40. Configuración estructural de la cima de las rocas del Cretácico Medio en el Campo Giraldas. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Las rocas productoras están constituidas por secuencias de mudstone, wackestone y packstone, que han incrementado su porosidad y permeabilidad por el fracturamiento que ocurrió durante el plegamiento. La permeabilidad promedio es de 3 Md.

El Campo Giraldas se extiende en un área de 38.7 km 2 . La producción promedio diaria en Diciembre de 1998 fue de 3.8 MBD de aceite y 102 MMPCD de gas. Al 1 de Enero de 2019 ha acumulado una producción mayor a 550 MMBPCE, por lo que es un campo gigante.

40

Complejo Abkatun-Pol-Chuc

Se ubica en la Plataforma Continental del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, aproximadamente a 86 km al noroeste de Cd. Del Carmen, en una zona con tirantes de agua entre 30 y 35 m (Fig. 41).

Fig. 41.Ubicación del Complejo Abkatun-Pol-Chuc en la Sonda de Campeche. Pemex-Exploración y Producción (1999).

La información geológica que aportaron los Pozos Chac-1 y Akal-3, sobre las características petrofísicas de las rocas del Mesozoico, hizo suponer que había probabilidades de encontrar acumulaciones de hidrocarburos en estructuras vecinas a ellos. Con esto en mente, se intensificaron las interpretaciones con sísmica bidimensional en áreas circunvecinas, con el afán de encontrar estructuras geológicas con las mejores condiciones que permitieran comprobarlo.

Como resultado de la interpretación sísmica se propuso y aprobó la perforación del pozo exploratorio Abkatun-1, con objetivos de encontrar yacimientos en rocas mesozoicas. Este pozo inició su perforación en 1977, pero presentó un descontrol e incendio por presencia de gas a la profundidad de 700 m. Por esta razón se programó la perforación del Pozo Abkatun-1A, que en 1979 descubrió el yacimiento en la Brecha del Paleoceno InferiorCretácico Superior y en carbonatos del Cretácico, con un espesor de roca impregnada de hidrocarburos de 290 m. La producción del nuevo yacimiento se logró medir hasta 1980, con la perforación del Pozo Abkatun-1B, el cual arrojó una producción inicial de 2,170 BD de aceite y 1,840 MMPCD de gas.

La interpretación sísmica bidimensional y la integración de los datos geológicos aportados por los Pozos Abkatun, dieron lugar a la propuesta de la localización exploratoria Pol-1, la perforación se llevó a cabo en 1980, descubriendo el yacimiento en rocas similares a las de Abkatun.

Posterior al descubrimiento del Campo Pol se efectuó un levantamiento sísmico 3D en el área, mediante su interpretación se definió la estructura del Campo Chuc. Esta estructura fue perforada en 1982 mediante el Pozo Chuc-1, que resultó productor de aceite y gas de un yacimiento alojado en las rocas del Cretácico Inferior, el gasto medido fue de 37,262 BD de aceite y 947,800 PCD de gas, descubriéndose así el Campo Chuc. Los tres campos integran el Complejo Abkatun-Pol-Chuc.

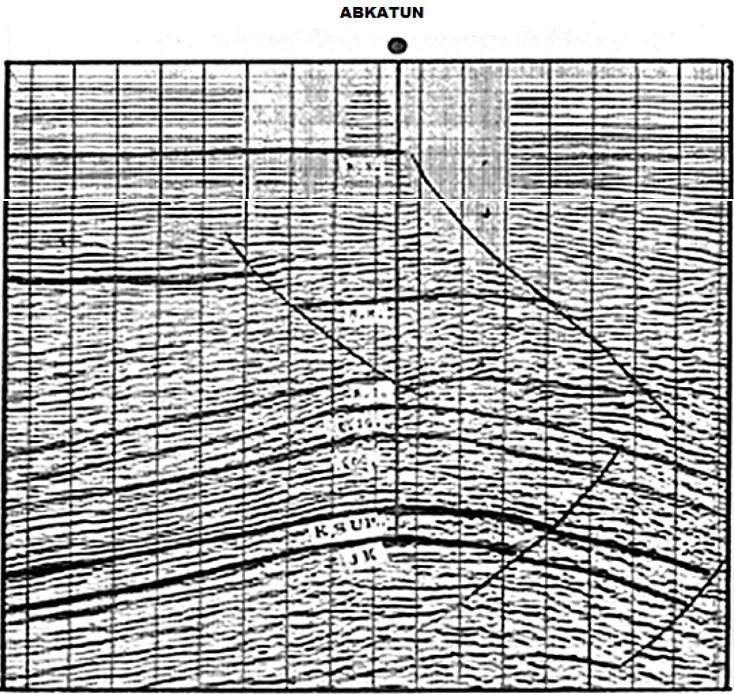

La Fig. 42 muestra una sección sísmica con la interpretación original, que pasa por la estructura del Campo Abkatun. Se indican los nombres de las edades de las rocas en los reflejos correspondientes a la cima de algunas de las rocas terciarias, de la brecha del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior y las del Jurásico Superior Kimmeridgiano, también las fallas interpretadas.

41

Fig. 42. Sección sísmica sobre el Campo Abkatun. Después de Reyes Núñez, Jorge y Cárdenas Jammet, Quintín (2019).

La interpretación de la información sísmica 3D permitió afinar el modelo estructural de los tres campos, la Fig. 43 es la configuración estructural de la cima de la brecha del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior. La estructura Abkatun es un anticlinal alargado orientado de noroeste a sureste, afectado por una falla inversa principal que se extiende aproximadamente con el mismo rumbo, asimismo, presenta una serie de fallas radiales generadas por la intrusión salina. La del Campo Pol es un anticlinal alargado de menores dimensiones y con orientación similar al de Abkatun, afectado por fallas inversas y normales, aparentemente estas últimas también radiales. Para el Campo Chuc también es un anticlinal de forma semejante a un rectángulo, de menores dimensiones a las anteriores, orientado aproximadamente de nornoreste a sursuroeste y afectado por fallas radiales, en este caso el cuerpo de sal penetra a las rocas de la brecha del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior.

42

Fig. 43. Configuración estructural de la cima de la brecha del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior en los campos Abkatun-Pol-Chuc. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Las brechas del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior en el Campo Abkatun están constituidas por clastos de calizas dolomitizadas y fracturadas naturalmente, lo que incrementó su porosidad y permeabilidad. El espesor promedio de la columna de aceite es de 430 m. La porosidad varía de 6 a 14% y la permeabilidad es de 800 a 3,000 Md.

Estos campos fueron el segundo complejo productor más importante del país. Su producción promedio diaria a Diciembre de 1998 fue de 417.6 MBD de aceite y 460.8 MMPCD de gas. En conjunto al 1 de Enero de 2019 han acumulado una producción mayor a 4,460 MMBPCE. Los tres son gigantes, ya que han superado ampliamente los 500 MMBPCE en producción acumulada. Destaca el Campo Abkatun, que ha producido la mayor proporción, le sigue Chuc y al final Pol.

43

Complejo Ku-Maloob-Zaap

Los excelentes resultados obtenidos en las estructuras geológicas de los campos descubiertos en los Complejos Cantarell y AbkatunPol-Chuc de la Sonda de Campeche, incentivaron a continuar la perforación exploratoria en las 30 estructuras previamente definidas. Es así que en 1979 se perforó el Pozo Maloob-1, en una zona en la que se habían identificado tres estructuras vecinas separadas por tres fallas inversas. El pozo resultó productor en rocas de la brecha del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior, descubriendo así el campo que lleva ese nombre. En 1981 se perforó la estructura de Ku, mediante el Pozo Ku-89, con una producción diaria de 22,000 BD de aceite, provenientes del yacimiento alojado en las rocas ya referidas. La estructura del Campo Zaap fue perforada hasta 1992 y también resulto productora.

La Fig. 44 muestra la ubicación de los campos Ku, Maloob y Zaap en la Sonda de Campeche, a 105 km al nornoroeste de Ciudad del Carmen, Camp.

Fig. 44. Ubicación de los campos Ku, Maloob y Zaap en la Sonda de Campeche. Pemex-Exploración y Producción (1999).

En 1979 Pemex adquirió sísmica tridimensional en el área. Con ella se mejoraron los modelos estructurales y la interpretación infirió que era posible que hubiera otros yacimientos, tanto en la columna geológica inferior como en la superior. Es así que en 1983 se termina el Pozo Ku-407, con una producción diaria de 5,642 BD de aceite y 75.334 MPCD de gas de un yacimiento alojado en rocas del Jurásico Superior Kimmeridgiano en el bloque Maloob, pero perforado desde una plataforma Ku. En 1986 se terminó el Pozo Ku-10, probando con éxito las calcarenitas del Eoceno Medio, con una producción de 2,861 BD de aceite y 14.266 MPCD de gas, este yacimiento se encuentra en el bloque Ku. Los tres campos integran el Complejo Ku-Maloob-Zaap.

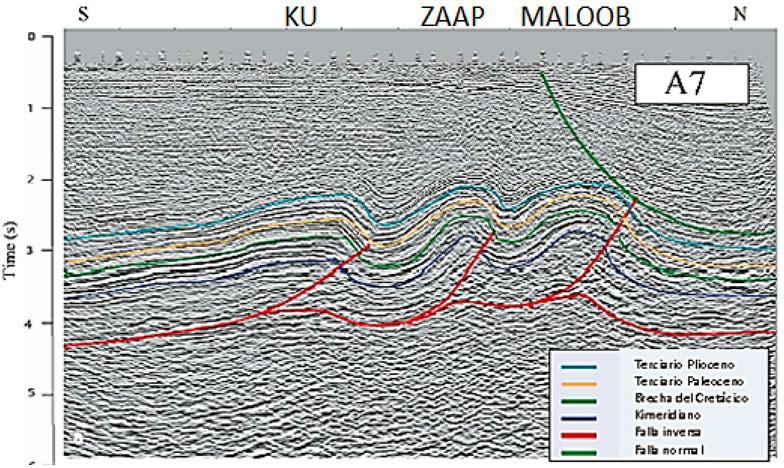

La Fig. 45 corresponde a una sección sísmica aleatoria que pasa a lo largo de los tres campos, en ella se observan las tres estructuras anticlinal falladas, se indica en línea color azul claro el reflejo correspondiente a las rocas del Plioceno, en color mostaza la cima de las del Paleoceno, en verde la cima de la brecha del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior, en azul la cima del Jurásico Superior Kimmeridiano, en verde las fallas normales y en rojo las

fallas inversas, de acuerdo con la interpretación original.

Fig. 45. Sección sísmica 3D que pasa por los campos Ku, Zaap y Maloob. Martínez Hernández José Alberto (2014).

En estos campos existen diferentes yacimientos, en los Campos Ku y Zaap en los carbonatos dolomitizados y fracturados del Jurásico Superior Kimmeridgiano, en las brechas carbonatadas del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior y en las calcarenitas del Eoceno Medio. Mientras que en el Campo Maloob solamente en las dos primeras.

Para los yacimientos del Kimmeridgiano, el espesor promedio

44

del yacimiento es de 100 m, la porosidad varia en rangos del 3 al 5 %. El de las brechas carbonatadas tienen un espesor promedio de 300 m, los rangos de porosidad varían de 8 a 10%. El de las calcarenitas presenta una porosidad primaria de 20% con espesor variable.

En la Fig. 46 se observa la configuración estructural producto de la interpretación sísmica de la brecha del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior en los tres campos. Se observan las tres estructuras anticlinal de forma alargada en Maloob y Zaap y un tanto menos en Ku, todas con orientación aproximada de este a oeste y las tres fallas inversas producto de la compresión que dio lugar a estas estructuras. También una falla inversa regional que tiene rumbo aproximado nornoroeste-sursureste. Las fallas separan y contribuyen al cierre estructural.

El área que cubren los tres campos es de 121 km 2 . La producción promedio en Diciembre de 2013 fue de 855 MBD de aceite y 404 MMPCD de gas. La densidad del aceite varía de 12 a 25° API. Al 1 de Enero de 2019, los campos han acumulado una producción mayor a 6,130 MMBPCE. De ellos el que más producción ha aportado es el Campo Ku, seguido por Maloob y al final el Campo Zaap. Los tres son campos gigantes.

Fig. 46. Configuración estructural de la brecha del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior en los campos Ku, Zaap y Maloob. Pemex-Exploración y Producción (1999).

45

Cárdenas

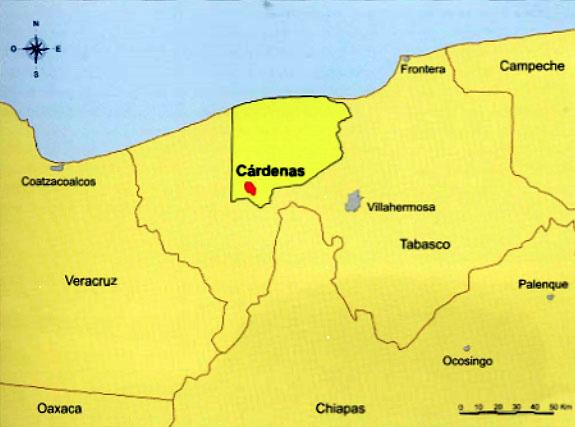

Este campo se ubica a 11 km al oeste de la ciudad de Cárdenas, Tab. (Fig. 47). Geológicamente se ubica en la provincia de las Cuencas Terciarias del Sureste, en el área denominada Mesozoico de Chiapas-Tabasco.

Fig. 47.- Ubicación del Campo Cárdenas. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Posterior al descubrimiento de los Campos Cactus y Sitio Grande, los intérpretes sísmicos de Pemex identificaron varias estructuras aledañas, y propusieron localizaciones exploratorias en varias estructuras, entre otras la que denominaron Cárdenas, en la que identificaron la probabilidad de encontrar un yacimiento en rocas del Jurásico Superior Kimmeridgiano, fue así que en 1980 se perforó el Pozo Cárdenas-101 con el objetivo de probar el potencial de la rocas del Kimmeridgiano, resultando productor de aceite volátil en rocas del Cretácico Inferior. En 1981 se descubrió producción en rocas del Kimmeridgiano.

La Fig. 48 contiene una de las secciones sísmicas que pasan a través del Campo Cárdenas con su interpretación original. En ella se observa la estructura anticlinal fallada y se indica con una línea en color verde el reflejo interpretado como correspondiente a la cima de las rocas del Cretácico Inferior, en línea azul las rocas del Kimmeridgiano y en línea roja las fallas que afectan a la estructura.

46

Fig. 48. Sección sísmica en tiempo de reflejo sobre el Campo Cárdenas. Pemex-Exploración y Producción (1999).

La interpretación de esta información permitió definir la estructura del campo para sus diferentes yacimientos. En la Fig. 49 se muestra la configuración estructural correspondiente a la cima de las rocas del Cretácico Inferior. Se representa como una estructura anticlinal con cierre propio orientada prácticamente de norte a sur, afectada por diversas fallas inversas aproximadamente con la misma orientación, que la segmentan en varios bloques.

Fig. 49. Configuración estructural de la cima del Cretácico Inferior en el Campo Cárdenas. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Las rocas del Jurásico Superior Kimmeridgiano están constituidas por calizas y dolomías color gris claro, que han incrementado su porosidad y permeabilidad por el fracturamiento y los procesos diagenéticos. El espesor promedio es de 296 m, la porosidad varía de 2 a 3.5%. Las del Cretácico Inferior corresponden a dolomías que también han incrementado su porosidad y permeabilidad por el fracturamiento, el espesor varía de 73 a 87 m, la porosidad tiene un rango de 3 al 3.8%. La permeabilidad es de 14.6 mD. El área que cubre el campo es de 126.8 km 2 .

La producción promedio diaria, en Diciembre de 1988, fue de 29.3 MBD de aceite y 75.3 MMPCD de gas. La producción acumulada del Campo Cárdenas al 1 de Enero de 2019 es mayor a 615 MMBPCE, por lo que es un gigante.

47

Jujo-Tecominoacán

El Campo Jujo-Tecominoacán se localiza a 63 km al suroeste-oeste de la Ciudad de Villahermosa, Tab. (Fig. 50). Geológicamente pertenece a la provincia de las Cuencas Terciarias del Sureste.

Fig. 50. Ubicación del Campo Jujo-Tecominoacán. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Motivados por los descubrimientos realizados en el Mesozoico Chiapas-Tabasco, los intérpretes sísmicos de Pemex enfocaron su trabajo a identificar más estructuras que pudieran contener yacimientos de hidrocarburos. Fue así que una de las localizaciones seleccionadas fue la correspondiente al Pozo Paredón-1, que se perforó en 1977 y resultó productor de aceite volátil en un yacimiento alojado en rocas carbonatadas del Jurásico Superior Kimmeridgiano y del Cretácico Inferior. En 1980 se terminó el pozo exploratorio Jujo-2A, que resultó productor de aceite volátil en rocas carbonatadas del Jurásico Superior Kimmeridgiano, con una producción de 3,302 BPD de aceite y 4.1 MMPCD de gas. En 1983 se terminó el Pozo Tecominoacán-101B, que resultó productor en ambas formaciones geológicas. Estudios de yacimientos posteriores determinaron que ambos campos en realidad eran uno solo, dando lugar al Campo Jujo-Tecominoacán.

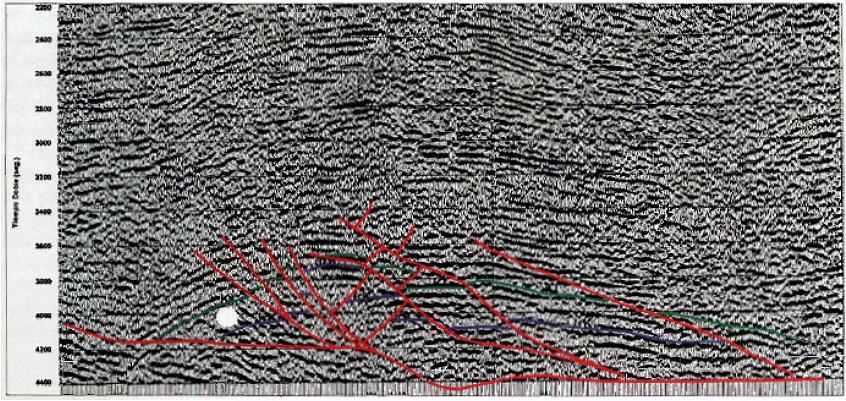

Posterior al descubrimiento, se efectuaron estudios sísmicos 3D y mediante su interpretación se mejoró el modelo estructural, que sirvió de entrada para la obtención del modelo estático de los yacimientos. La Fig. 51 es una sección sísmica en profundidad que pasa por el Campo Jujo-Tecominoacán con la interpretación original, en ella se observa la estructura anticlinal limitada por fallas, la línea en color verde es el reflejo correspondiente a la cima del Cretácico, la azul obscuro a la cima del Jurásico y las de color rojo a las fallas.

48

Fig. 51. Sección sísmica en profundidad que pasa por el Campo Jujo-Tecominoacán. Pemex-Exploración y Producción (1999).

La fig. 52 muestra la configuración estructural de la cima del Jurásico Superior Kimmeridgiano del Campo Jujo-Tecominoacán. Se representa como una estructura anticlinal, cuyo eje principal está orientado de noroeste a sureste, limitado al noreste por una falla inversa que se orienta aproximadamente en la misma dirección del eje. Presenta cierre estructural por buzamiento al suroeste y sur, contra la falla inversa al noreste y contra un cuerpo salino y falla normal al noroeste. La estructura esta segmentada por una serie de fallas normales que generan diferentes bloques estructurales.

Fig. 52. Configuración estructural de la cima del Jurásico Superior Kimmeridgiano del Campo Jujo-Tecominoacán. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Las rocas del Jurásico Superior Kimmeridgiano, del Jurásico Superior Tithoniano y del Cretácico Inferior están constituidas por dolomías fracturadas de color café y crema con presencia de cavidades de disolución. La porosidad varía de 2 a 3.3%, sin embargo, la permeabilidad promedio es de 80 a 100 mD. La cima del yacimiento se encuentra a profundidades que varían de 5,100 a 6,400 mbnm. El espesor promedio de la columna impregnada es de 787 m. El campo se extiende en un área de 74 km 2 .

El Campo Jujo-Tecominoacán llegó a ser el octavo campo productor de aceite del país. Alcanzó su producción máxima en 1987, con 200.2 MBD de aceite y 257.6 MMPCD de gas. Al 1 de Enero de 2019 ha acumulado una producción superior a 1,520 MMBPCE, por lo que es un gigante.

49

Caan

El Campo Caan se encuentra en la Sonda de Campeche en tirantes de agua de 25 a 30m, aproximadamente a 65 km al nornoroeste de Ciudad del Carmen, Campeche (Fig. 53).

Fig. 53. Ubicación del Campo Caan. Pemex-Exploración y Producción (1999).

En 1983, en vista de los éxitos obtenidos con el descubrimiento de los campos del Complejo Cantarell, de Abkatun-Pol-Chuc y de Ku-Maloob-Zaap, se intensificaron los trabajos de interpretación sísmica en el área marina de la Sonda. Estos estudios determinaron que había condiciones estructurales favorables para encontrar acumulación de hidrocarburos en la estructura denominada Caan, por lo que se aprobó su perforación. En 1984 se terminó la perforación del pozo exploratorio Caan-1, que resultó productor de aceite y gas en las brechas de edad Paleoceno Inferior-Cretácico Superior.

No obstante el éxito, debido a la complejidad estructural del área, fue necesaria la perforación de 4 pozos exploratorios más, con el propósito de determinar las dimensiones de la estructura y las características petrofísicas de las rocas yacimiento y así obtener la caracterización inicial del mismo. El primero fue el Caan-201, a 9 km al NE del Caan-1. El cual resultó invadido de agua salada. El siguiente fue el Caan-401 que se manifestó como productor de aceite y gas. Posteriormente se perforó el Caan-101D que se terminó como improductivo por presencia de sal. Finalmente, el Caan-601 que resultó invadido de agua salada.

La Fig. 54 es una sección sísmica en tiempo de reflejo que pasa por el Campo Caan, en donde se observa la estructura anticlinal nucleada por un cuerpo salino. La interpretación original en ella muestra con líneas en color rojo, prácticamente paralelas, a los reflejos de las rocas productoras de las brechas de edad Paleoceno Inferior-Cretácico Superior, la línea inferior en color rojo a las rocas de edad Jurásico, en color amarillo a la cima de la sal y en color negro sólido a las fallas.

50

Fig. 54. Sección sísmica en tiempo de reflejo que pasa por el Campo Caan. PemexExploración y Producción (1999).

La configuración estructural de la cima de las brechas del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior, resultante de la interpretación sísmica se presenta en la Fig. 55. La estructura se representa como un anticlinal, cuyo eje se orienta prácticamente de norte a sur, seccionado por varias fallas normales, algunas de ellas radiales producto de la intrusión salina que afecta su flanco suroeste, el rumbo preferencial de ellas es nornoreste-sursuroeste. También están presentes algunas fallas inversas. El cierre estructural es por buzamiento en todas direcciones, excepto en el flanco oeste en donde es contra falla y el cuerpo salino. Las fallas dividen a la estructura en bloques.

La roca almacén son brechas sedimentarias dolomitizadas con porosidad intercristalina, presentando cavidades de disolución de tipo vugular, varía del 4 al 12%. La permeabilidad es del orden de 1,500 mD y el espesor neto impregnado es de 143 m.

El Campo Caan cubre una extensión de 46 km 2 . En Octubre de 1997 llegó a producir 200 MBPD de aceite ligero. Fue el principal productor de aceite ligero (36° API) y el segundo en producción de hidrocarburos a nivel nacional. Al 1 de Enero de 2019 ha acumulado una producción mayor a 1,260 MMBPCE. Sin duda, es un gigante.

Fig. 55. Configuración estructural de la cima de las brechas del Paleoceno Inferior-Cretácico Superior en el Campo Caan. PemexExploración y Producción (1999).

51

Sen

El Campo Sen se localiza a 40 km al norte de la Ciudad de Villahermosa, Tab (Fig.56).

Fig. 56. Ubicación del Campo Sen. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Geológicamente, se encuentra en el denominado “Pilar de Akal” y pertenece a la provincia de las Cuencas Terciarias del Sureste.

Con el descubrimiento de los campos del área, se intensificó la interpretación sísmica, enfocada a la definición de estructuras geológicas susceptibles de contener hidrocarburos en las rocas del Mesozoico. Fue así que se identificó la estructura Sen. En 1984 se terminó el Pozo Sen-1, resultando productor de aceite volátil de 41° API en rocas de la formación Méndez del Cretácico Superior. La producción inicial fue de 2,230 BPD de aceite. En 1987 se inició el desarrollo del campo, con producción adicional proveniente de rocas del Cretácico Medio y del Jurásico Superior Kimmeridgiano.

La Fig. 57 es una sección sísmica que pasa por el Campo Sen, mostrando la estructura anticlinal fallada para las rocas de edad Cretácico y en la parte inferior la presencia de un cuerpo salino, que aparentemente fluye hacia las rocas del Terciario. La sección contiene la interpretación original, las líneas sólidas de color amarillo son reflejos correspondientes a rocas terciarias y la sal alojada en el Terciario, las de color verde a rocas del Cretácico Superior, en color violeta se interpretó al cuerpo salino y en líneas rojas las fallas inversas y normales que afectan a la columna sedimentaria de diversas edades.

52

Fig. 57.- Sección sísmica que pasa por el Campo Sen. Pemex-Exploración y Producción (1999).

La interpretación de la información sísmica condujo a la obtención de la configuración estructural de la cima de las rocas del Cretácico Superior en el campo, la que se muestra en la Fig. 58. Se representa como una estructura anticlinal alargada, cuyo eje se orienta de noroeste a sureste, está limitada por fallas inversas con rumbo aproximado en la misma dirección. Las fallas contribuyen al cierre estructural en los flancos noreste y suroeste de la estructura, hacia el noroeste y sureste el cierre es por buzamiento. Adicionalmente, la estructura está afectada por fallas normales que la fragmentan en bloques estructurales.

Las rocas del Jurásico Superior Kimmeridgiano se componen de dolomías microcristalinas de color gris claro y crema, con microfracturamiento y presencia de cavidades de disolución, las del Cretácico Medio son wackestone de color café claro con presencia de fracturas, en ocasiones rellenas de calcita. Las rocas del Cretácico Superior están constituidas en la formación Méndez por brechas calcáreas y mudstone blanco a crema.

El Campo Sen se extiende en un área de 41 km 2 . En 1997 alcanzó su máxima producción diaria con 51,262 BPD de aceite y 140 MMPCD de gas. Al 1 de Enero de 2019 ha acumulado una producción superior a 480 MMBPCE, por lo que está cercano a ser un gigante.

Fig. 58. Configuración estructural de la cima de las rocas del Cretácico Superior en el Campo Sen. Pemex-Exploración y Producción (1999).

53

Ixtal

El Campo Ixtal se encuentra en aguas territoriales del Golfo de México, aproximadamente a 96 km al noroeste de Ciudad del Carmen, Camp. (Fig.59). Desde el punto de vista geológico, se ubica en la Provincia Marina de Coatzacoalcos, en la Sonda de Campeche, con un área del yacimiento que va de los 70 a los 98 m de tirante de agua.

Fig. 59. Ubicación del Campo Ixtal. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Al continuar con la interpretación sísmica en la Sonda de Campeche sobre la información del estudio sismológico Campeche 3D, Bloque B, adquirida en 1979, se identificó una estructura que, de acuerdo con la interpretación reunía condiciones para albergar un yacimiento en las rocas mesozoicas. Fue así que se propuso la perforación de la estructura que se denominó Ixtal. El primer pozo fue el Ixtal-101, que se terminó en Junio de 1989, en él se probaron tres intervalos en rocas de edad Jurásico Superior Kimmeridgiano, Cretácico Inferior y Cretácico Medio, el único productor fue el primero.

Posteriormente se volvió a interpretar la información sísmica, integrando los datos que aportaron el pozo y otros vecinos, principalmente la de los pozos Caan, Abkatun y Taratunich. Se concluyó que la estructura de Ixtal podía contener hidrocarburos en posición estructural más favorable. Así, en 1992 se aprobó la perforación de la localización Ixtal-1 que cortaría a las rocas objetivo en una posición 700 m más alta que las de Ixtal-101. En 1993 se terminó el Pozo Ixtal-1, que resultó productor de aceite y gas en rocas carbonatadas dolomitizadas de edad Jurásico Superior Kimmeridgiano. La producción promedio inicial fue de 8,270 BPD de aceite de 32° API y 8.5 MMPCD de gas.

Con el propósito de delimitar el yacimiento, de evaluar las reservas del mismo y así diseñar el plan de desarrollo, en 1997 se terminó el Pozo Ixtal-DL1, resultando productor en las mismas rocas yacimiento, con una producción promedio inicial de 5,600 BPD de aceite y 6 MMPCD de gas. Este pozo no delimitó al yacimiento, ya que la interpretación se efectuó en tiempo de reflejo y, debido a que las velocidades de transmisión sísmica en las rocas terciarias que sobreyacen a la estructura resultaron anormalmente bajas, la cima del objetivo resultó estructuralmente más alta a lo previsto. Por lo que volvió a interpretarse la información incorporando los datos de velocidades de los dos pozos perforados, obteniéndose así, de forma correcta, el modelo estructural.

La Fig.60 es una sección sísmica en profundidad que pasa por el Campo Ixtal, en donde se observa la estructura anticlinal limitada por fallas inversas y nucleada por un cuerpo salino. La sección contiene la interpretación original, la línea sólida en color verde claro es el reflejo identificado como correspondiente a la cima de las brechas del Paleoceno InferiorCretácico Superior, el azul claro a las rocas del Jurásico Superior Tithoniano, el azul medio a las de la cima de las del Jurásico Superior Kimmeridgiano, el azul a la base de las mismas, el color rosa a la cima del cuerpo de sal y en color rojo se representan las fallas identificadas.

54

La interpretación del volumen sísmico 3D y el modelo de velocidades de transmisión sísmica condujeron a la obtención del modelo geológico estructural. La Fig.61 es la configuración estructural de las rocas de edad Jurásico Superior Kimmeridgiano en el Campo Ixtal.

Fig.60. Sección sísmica en profundidad que pasa por el Campo Ixtal. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Fig.61. Configuración estructural de las rocas de edad Jurásico Superior Kimmeridgiano en el Campo Ixtal. Pemex-Exploración y Producción (1999).

Se representa como un anticlinal alargado, cuyo eje mayor se orienta en dirección noroeste-sureste, afectado en sus flancos noreste y suroeste por fallas inversas con rumbos prácticamente paralelos al eje mayor. El estilo estructural es propio de los eventos compresivos. El cierre estructural en el flanco noreste es contra la falla inversa, en tanto que en los otros flancos es por buzamiento. La estructura está afectada, además, por tres fallas normales que la fragmentan en cuatro bloques estructurales. Está nucleada por sal, lo que fue corroborado por los Pozos Ixtal-1 y DL1.

El yacimiento se aloja en rocas carbonatadas de edad Jurásico Superior Kimmeridgiano. Están formadas por una secuencia de calizas dolomitizadas y dolomías mesocristalinas, con algunas intercalaciones de dolomía microcristalina y bentonítica, terrígenos y evaporitas. Por lo que el yacimiento tiene varias unidades de flujo, cuyo espesor va desde 25 a 80 m. La porosidad es de tipo intergranular, intercristalina, móldica, vugular y por fracturamiento y varía de 4 al 20 %. Las permeabilidades son variables, desde 30 hasta 450 mD.

El campo tiene una extensión de 19 km 2 . Inició su explotación en el año 2005, alcanzó su producción máxima de crudo en 2010 con 118,000 BD. Al 1 de Enero de 2019 había acumulado una producción superior a 440 MMBPCE, por lo que está cercano a ser un gigante.

55