3 minute read

von Sigfried Schibli

MUSIK IM GEWANDHAUS

VON SIGFRIED SCHIBLI Franz Schubert – das ist Wien, das sind die ‹Schubertiaden›, die musikalischen Ständchen und die Heurigen. Aber nicht alle Werke des jung verstorbenen Schubert wurden in Wien uraufgeführt. So erblickte die ‹grosse› C-DurSinfonie das Licht der Musikwelt im sächsischen Leipzig. Sie wurde am 21.März 1839 unter Felix Mendelssohn Bartholdy im Gewandhaus uraufgeführt. Mendelssohn war somit nicht nur der Wiedergeburtshelfer der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach, die er 1829 in Berlin zur Aufführung gebracht hatte. Er hob auch – ganz abgesehen von seinen eigenen Werken – die Musik einiger bedeutender Zeitgenossen aus der Taufe und nutzte seine Position als Leiter der GewandhausKonzerte zur Förderung der damals modernen Musik.

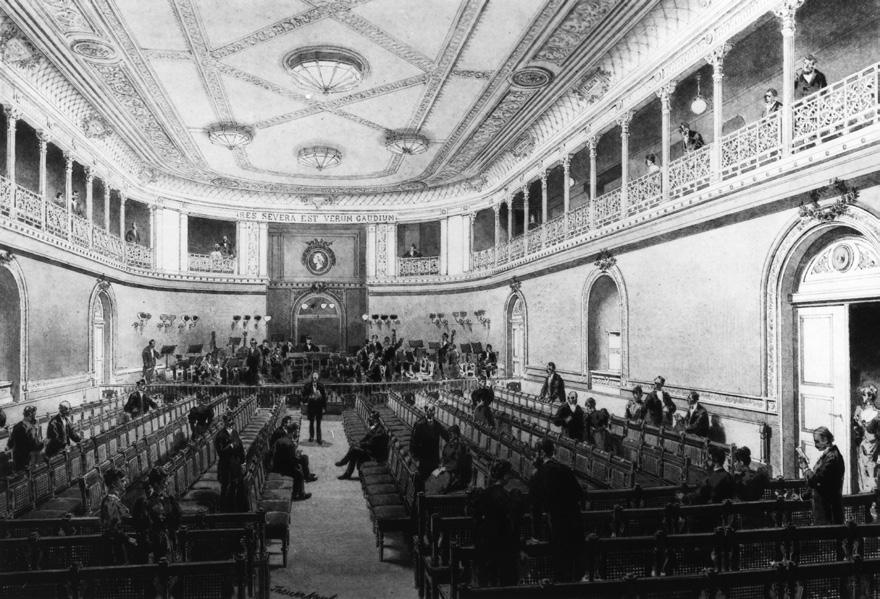

Man vermutet in einem Gebäude, das Gewandhaus heisst, nicht unbedingt klassische Musik, sondern eher einen Markt für Stoffe und Kleidungsstücke. Das 1781 eröffnete Leipziger Gewandhaus erhielt seinen Namen tatsächlich vom Tuchboden auf dem alten Bibliotheksgebäude. Und niemand in der alten Handelsstadt fand es unpassend, den Konzertsaal mit dem Namen Gewandhaus zu versehen. Der Saal bot Raum für 500 Plätze. Damit war die Basis für ein blühendes Konzertleben in Leipzig gegeben. Der Komponist Louis Spohr urteilte, stellvertretend für viele andere: «Der Saal, in welchem diese Concerte gegeben werden, ist wunderschön und für die Wirkung der Musik besonders günstig.» Im Gewandhaus sangen Constanze Mozart und ihre Schwester Aloisia, dort fanden die Uraufführungen von Beethovens Tripelkonzert und seines 5. Klavierkonzerts statt. In der Spielzeit 1825/26 wurden im Gewandhaus – zum ersten Mal überhaupt – alle neun Sinfonien von Beethoven aufgeführt.

In der Gründungszeit des Gewandhauses bestand das Leipziger Orchester aus 27 Mitgliedern, die nach Bedarf durch Zuzüger ergänzt wurden. Musikdirektor war Johann Adam Hiller; eine wichtige Rolle kam dem Konzertmeister des Orchesters zu. Felix Mendelssohn Bartholdy kannte den Saal und den Klangkörper, seit er auf der Durchreise nach Weimar 1821 erstmals Konzerte im Gewandhaus gehört hatte. Auch hatte er der Leipziger Erstaufführung seiner Sinfonie in c-Moll beigewohnt. Als er 1835 zum Musikdirektor ernannt wurde, war er also vertraut mit seinem neuen Wirkungsort. Und er hatte die Wahl zwischen drei Leipziger Angeboten: Ihm wurden auch eine Dozentenstelle für Musikwissenschaft und die Redaktion der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung angeboten – doch Mendelssohn entschied sich für das Gewandhaus.

Altes Gewandhaus in Leipzig (um 1881)

In Leipzig räumte der erst 26-jährige Mendelssohn mit der ‹Doppelspitze› auf und installierte sich selbst als alleinigen Chef des Orchesters. Er war somit eine frühe Verkörperung des modernen Dirigenten, der dem Orchester (und dem Publikum) seine persönliche künstlerische Vision aufzwingt. Mit Mendelssohn begann die Glanzzeit des Gewandhaus-Orchesters. Durchaus machtbewusst wehrte er sich gegen aufkommende Konkurrenz durch andere Konzertunternehmen. Er brachte Werke von Hector Berlioz und Franz Liszt nach Leipzig, förderte tatkräftig die Erinnerung an Johann Sebastian Bach und die Wiener Klassiker. Noch vor der Uraufführung von Schuberts C-Dur-Sinfonie 1839 spielte Mendelssohn am Klavier Beethovens 5. Klavierkonzert und sein eigenes d-MollKonzert. Fast schon visionär mutet die Einrichtung von vier ‹historischen Konzerten› an, die einen Bogen von Bach bis zu Carl Maria von Weber schlugen. Auch Mozarts Werke kamen reichlich zur Aufführung – ungewöhnlich in einer Musikszene, die im Allgemeinen zeitgenössisch orientiert war. Im Rückblick schrieb Robert Schumann 1840 in der von ihm begründeten Neuen Zeitschrift für Musik: «Einen berühmten Meister an der Spitze, hat sich in den letzten Jahren das Orchester in seiner Virtuosität noch immer vervollkommnet. Im Vortrage der Symphonien namentlich findet es unter den Deutschen wohl kaum seines Gleichen, wie sich in ihm auch auf den einzelnen Instrumenten tüchtige Meister befinden.» 1842 wurde das Gewandhaus vergrössert. Ein Jahr danach verliess Mendelssohn Leipzig und ging nach Berlin. Das alte Gewandhaus existierte noch weiter bis 1884. Das Orchester war inzwischen auf 77 Mitglieder angewachsen, und es gehörte in Leipzig längst zum guten Ton, Abonnent im Gewandhaus zu sein. Daher brauchte die Stadt einen grösseren Konzertsaal. Das Neue Gewandhaus war mit seinen gut 1500 Plätzen erheblich geräumiger als das alte. Nachdem es 1944 von Bomben beschädigt worden und ausgebrannt war, dauerte es nochmals über drei Jahrzehnte, bis man einen Neubau wagte. Der 1981 eröffnete grosse Konzertsaal mit 1900 Plätzen weist durch seinen hexagonalen Grundriss und die amphitheatralisch angeordneten Sitzplätze in die Zukunft.