Perché si mangia sempre più spesso fuori casa?

Lo chef Jacopo Iecci esordisce a Terrazza Oliva

Sabor'e Mari

Perché si mangia sempre più spesso fuori casa?

Lo chef Jacopo Iecci esordisce a Terrazza Oliva

Sabor'e Mari

Mario Benhur Tondini

presidente Edizioni Catering srl

Imprenditore nel settore della distribuzione alimentare, gestisce con il fratello Oscar l’azienda di famiglia a Cavriana (MN), dove ha svolto anche l’incarico di sindaco.

Le competenze maturate sul piano professionale e su quello amministrativo lo hanno portato alla convinzione che il principio della condivisione sia la miglior modalità di crescita. Molte sue iniziative, anche all’interno del gruppo Cateringross (che detiene la titolarità della casa editrice), di cui è consigliere d’amministrazione, vanno in questa direzione. A questo affianca una forte sensibilità per ogni azione che dia valore al suo territorio.

benhurtondini@salaecucina.it

Marina Caccialanza

Redazione

Milanese, un passato come traduttrice, da diversi anni giornalista e redattrice per riviste del settore alimentare rivolte al mondo dell’artigianato e all’industria, in particolare nel campo della ristorazione, del dettaglio specializzato e della ricerca. Contribuisce alla realizzazione di importanti libri di comunicazione gastronomica in Italia e all’estero diretti ai professionisti e ai consumatori. Collabora con le redazioni di sala&cucina, Ecod e Trenta Editore.

Luigi Franchi

Direttore responsabile

Prima fotografo di cibo e territori, poi comunicatore, autore di numerosi libri di enogastronomia e di turismo enogastronomico. e infine giornalista di enogastronomia. Tra le sue principali pubblicazioni, scritte e/o coordinate: La prima edizione della Guida al turismo del vino in Italia, per conto del Movimento Turismo del Vino, (1997), I parchi e il turismo enogastronomico (2004), Il marketing delle Strade del Vino edizioni Agra – Rai Eri (2005), Atlante Alimentare Piacentino, con Valentina Bernardelli (2007), “cuo chi, due anime in cucina”, con Alessandra Locatelli, GL.Editore (2009), Dalle Terre Traverse al Po, GL.Editore (2010), ideatore e coautore dei Maestri del lievito madre, Edizioni Catering (2014), coautore della guida online dedicata alla ristorazione Meglio Prenotare, Edizioni Catering, Le interviste (2018) editore Mediavalue. Co-direttore di Food & Book, festival nazionale di editoria enogastronomica luigifranchi@salaecucina.it

marina.caccialanza@salaecucina.it

Redazione

Ricorda con esattezza il profumo del primo pane preparato all’età di sette anni.

Forse il suo primo traguardo e, soprattutto, l’inizio di una grande passione: per le cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono e prendono forma. Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la specializzazione in comunicazione enogastronomica, e un periodo di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: scrivere per comunicare. Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità di sempre. Gionalista pubblicista, collabora anche con la guida di Identità Golose.

Simona Vitali

Redazione

Laureata in filosofia, ha lavorato nella comunicazione e organizzazione di grandi eventi a Parma.

Ha ricevuto una prima inconsapevole educazione al gusto per il cibo grazie all’ indimenticato oste dell’Osteria della Stazione di Felino (PR), il nonno materno Massimino. Con gli studi umanistici è poi arrivata una seconda, consapevole, educazione al gusto per l’utilizzo delle parole secondo il loro significato. Poi sono seguiti un corso di Alta Formazione alla scuola Holden e un master in Filosofia del cibo e del vino. Della ristorazione l’affascina il pensiero e la componente umana. Della formazione di settore segue movimenti ed evoluzioni.

giuliazampieri@salaecucina.it

Gabriele Adani

Grafico

Modenese, appassionato di arte figurativa, fotografia e linguaggi di comunicazione visiva.

s.vitali@salaecucina.it

Nel 1992 inizia il suo percorso professionale presso una casa editrice. Lavora poi in uno studio grafico e fonda una piccola agenzia di comunicazione in cui ricopre il ruolo di direttore creativo per 18 anni.

Viaggiatore, utilizza i frequenti viaggi a Londra e nel Sud Est asiatico per arricchire il suo bagaglio culturale e placare la sua innata curiosità per le altre culture.

Dal 2019 lavora in proprio, occupandosi di fotografia, grafica e consulenze nel campo della comunicazione.

grafica@salaecucina.it

7 LA LETTERA APERTA

Non generalizziamo | Luigi Franchi

9 L'EDITORIALE

Perché si mangia sempre più spesso fuori casa? | Benhur Tondini

10 IL CONFRONTO

Peppone Calabrese | Luigi Franchi

15 LA RIFLESSIONE

Pazza estate | Giulia Zampieri

19 LA FORMAZIONE

Ritratto di un prof di laboratorio di un istituto professionale | Simona Vitali

22 GLI AMBASCIATORI DEL GUSTO

Conoscere il riso italiano | Luigi Franchi

28 IL RISTORANTE

Lo chef Jacopo Iecci esordisce a Terrazza Oliva | Simona Vitali

32 IL RISTORANTE

ISabor'e Mari | Giulia Zampieri

36 IL RISTORANTE

Dario Cilento e il suo Zazà vini vinili vivande | Luigi Franchi

39 I CUOCHI

Ancora tanti mesi di formazione per giovani e professionisti FIC | Rocco Cristiano Pozzulo

41 LA NEUROVENDITA

Sushi, sinapsi e sacrificio | Lorenzo Dornetti

44 DOGUSTO

Le olive DoGusto | Guido Parri

46 IL TERRITORIO

Ol Minadùr | Luigi Franchi

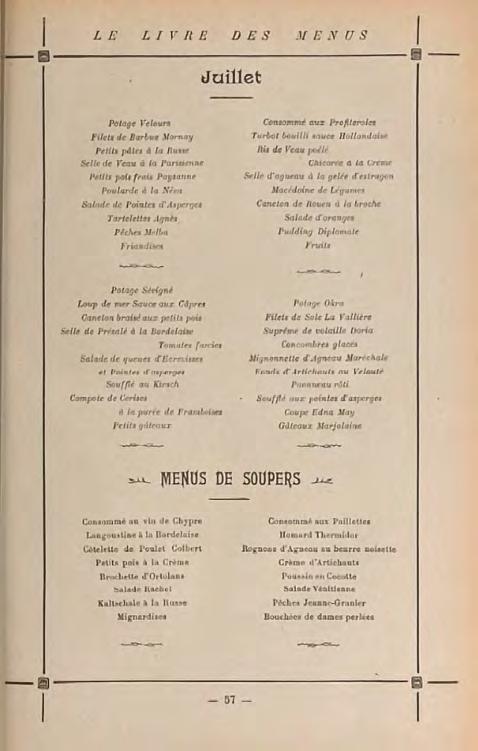

50 LA STORIA

I menu di Auguste Escoffier | Alessia Cipolla

54 LE CONTAMINAZIONI

Bánh mì: l’intricata storia di un panino | Federico Panetta

56 IL VINO

Montetino | Giulia Zampieri

60 LA PIZZA

Viva la pizza! Nel ruoto | Marina Caccialanza

62 L'OLIO AL CENTRO

Puntare sui sommelier, per valorizzare l’olio in sala | Luigi Caricato

64 LA DIGITAL TRANSFORMATION

Il tuo ristorante risponde da solo (e meglio di prima) | Claudia Ferrero

65 LA PRODUZIONE

Spirito Contadino: radici, territorio e varietà dimenticate | Marina Caccialanza

68 DOGUSTO

Nasce il DoGusto Pizza Club | Guido Parri

70 L'ANALISI SENSORIALE

Il gusto: il senso con cui assaggiamo il mondo | Stefania Pompele

73 I LIBRI

L'olio al ristorante | Luigi Franchi

78 LA PRODUZIONE

La rivincita dei tagli poveri: duttilità la parola chiave | Guido Parri

N° 96 luglio 2025

EDITORE

Edizioni Catering srl Via Margotti, 8 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. 051 751087 – Fax 051 751011 info@salaecucina.it - www.salaecucina.it

PRESIDENTE

Benhur Mario Tondini benhurtondini@salaecucina.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Luigi Franchi luigifranchi@salaecucina.it

COLLABORATORI ESTERNI

Luigi Caricato, Alessia Cipolla, Lorenzo Dornetti, Rocco Pozzulo, Claudia Ferrero, Federico Panetta, Guido Parri, Stefania Pompele.

FOTOGRAFIE

Archivio I Rais, archivio sala&cucina, adobestock.com, Gabriele Badiale, Gianmarco Garau, Alberto Ghezzi

* L’editore è a disposizione per eventuali crediti fotografici di cui si ignora la fonte

RIVISTA PARTNER di AMODO

PUBBLICITÀ

Tel. 331 6872138 marketing@salaecucina.it www.salaecucina.it

PROGETTO GRAFICO

Gabriele Adani - www.gabrieleadani.it

STAMPA

EDIPRIMA s.r.l. – www.ediprimacataloghi.com

TIRATURA E DISTRIBUZIONE – 28.900 copie

Ristoranti, trattorie e pizzerie 20.700 – Bar, pub e birrerie 4.000 – Hotel 3.100 – Grossisti e distributori f&b 1.100

Costo copia mensile: 4,00 euro abbonamento annuo 40,00 euro Per abbonarsi: info@salaecucina.it

I giovani non hanno voglia di lavorare! Mai come in questa estate ho sentito ripetere molte volte questo concetto generalista, ma ritengo profondamente sbagliato fare di tutta l’erba un fascio. I motivi che portano a questa valutazione sono che, dopo il Covid, si è scoperto un nuovo comportamento di vita, oppure che il vecchio reddito di cittadinanza copriva abbondantemente i bisogni economici. Analisi superficiali che eludono il vero problema, tutto italiano, degli stipendi bloccati da ormai un quarto di secolo, con aumenti di poche decine di euro mentre il costo della vita triplicava.

In questo numero della rivista portiamo almeno tre o quattro storie di giovani che, invece, hanno voglia di lavorare, di investire sul loro lavoro, di farlo bene, di trarne soddisfazione. Casi sporadici? Non lo so, forse, ma casi che meritano di essere segnalati come esempi positivi a cui guardare, come merita di venire approfondito il tema del lavoro.

Una ricerca di MAW, un’agenzia per il lavoro, evidenzia che, nel nostro Paese, solo tre lavoratori su dieci sono pienamente soddisfatti del proprio lavoro e, afferma Federico Vione, CEO di MAW, “i lavoratori coinvolti ci hanno raccontato, anche, l’importanza dell’aspetto salariale, che naturalmente continua ad essere al primo posto quando si cambia lavoro, ma anche del benessere sul luogo di lavoro: più di sei persone su dieci non lasciano i datori di lavoro che sanno valorizzarli e un buon rapporto con i colleghi è determinante nella scelta di non lasciare il proprio posto di lavoro”.

Uno stipendio adeguato è, per il 76% degli intervistati,

Luigi Franchi direttore responsabile

il principale obiettivo per restare in quel luogo di lavoro e, per il 56%, un buon clima lavorativo conta molto. Due aspetti che non si riscontrano facilmente, se poi sei un giovane appena uscito dagli studi il problema, a volte, diventa insormontabile.

Infatti, soprattutto nel settore della ristorazione, verso i giovani che approcciano per la prima volta c’è una certa intolleranza al posto di una volontà di insegnare il mestiere. Quanti casi abbiamo visto e vediamo dove un ragazzo o una ragazza vengono messi a svolgere il servizio, soprattutto in sala, senza nessun tipo di informazione relativo al locale, alla tipologia di piatto, alla carta dei vini!

È necessario, anziché dire che i giovani non hanno voglia di lavorare, adottare un linguaggio e un comportamento, da parte di entrambi i soggetti, il giovane e il titolare del locale, volto a capirsi, a dare valore al lavoro, un valore sia economico sia umano. Dove questo avviene, e sono molti i casi positivi per fortuna, non ci sono problemi, si vedono giovani che adorano questa professione, che sanno coinvolgere l’ospite, che sanno vendere l’esperienza ristorativa.

Proviamo, dunque, a non generalizzare. Cerchiamo, almeno nella ristorazione, di ribaltare quel dato negativo di tre persone soddisfatte su dieci del proprio lavoro.

Ci si può riuscire, l’estate che stiamo vivendo, con tantissimi ristoranti pieni, è un’occasione per mettere fieno in cascina da utilizzare per il vostro ristorante e per migliorare i compensi e investire sulla formazione: aspetti ormai essenziali per un’azienda che vuole essere premiata dal mercato.

Bella domanda! Le risposte sono tante ma quella che mi piace ricordare di più è che mangiare fuori casa, oggi, non è una necessità alimentare o fisica: è un fenomeno sociale che porta a evidenziare chi siamo, cosa scegliamo, è condividere uno spazio con altri, è approfondire la nostra cultura gastronomica. Reca con sé anche aspetti meno gaudenti, perché mette in scena disuguaglianze sociali tra chi può permetterselo e chi no.

Resta comunque un rito ormai definitivamente consolidato, come dimostra la velocissima ripresa del settore dopo il Covid.

I dati lo testimoniano: il Rapporto Ristorazione della FIPE stima in 94 miliardi il consumo fuori casa; il Foodservice Market Monitor 2024 di Deloitte descrive il mercato della ristorazione in Italia, citando il fatto che, nel 2023, ha superato gli 82 miliardi di euro nel 2023, crescendo del 9% rispetto all’anno precedente. Da ultimo la World Food Travel Association afferma che la spesa del mangiare fuori casa rappresenta tra il 15% e il 35% del budget totale dei turisti.

Numeri che dimostrano quanto il cibo italiano diventi una leva globale di posizionamento, un’esperienza culturale esportabile a tutti i livelli, dal ristorante stellato alla trattoria viene raccontato un significativo pezzo d’Italia.

Ma è così solo per il nostro Paese? No, il cibo è, in questo momento storico, argomento in molte parti del mondo, basti ricordare gli eventi di portata internazionale che si svolgono in Messico, come l’Authentic Traditional Mexican Food Cooking Experience, o in Perù con il Mistura Food Festival. Oppure la World’s 50 Best

Benhur Tondini presidente sala&cucina

benhurtondini@salaecucina.it

Restaurants che è diventata, nell’arco di pochi anni, la classifica più attesa e che, quest’anno, è stata presentata ufficialmente a Torino, generando una ricaduta economica e turistica di notevoli dimensioni sulla città.

Esempi di come il cibo e soprattutto il consumo fuori casa sia diventato un fenomeno di portata mondiale. In tutto questo l’Italia non può che essere protagonista; la ristorazione italiana nel mondo ha ormai surclassato quella francese; le ricette tradizionali dei nostri borghi stanno dilagando in ogni parte del mondo, complice il piacere assoluto che ogni turista straniero prova cenando in una sera d’estate in una piazza italiana o in riva al mare.

Tutto questo deve essere portato a valore, il cibo buono non può costare di meno rispetto alla custodia di plastica di uno smartphone. È necessario che tutti i protagonisti della filiera gastronomica siano consapevoli che mangiare sano, mangiare bene significa pagare il giusto non tanto e solo nel conto del ristorante ma anche in tutto quello che sta dietro a una buona materia prima. Non può più essere accettabile che esistano fenomeni come il caporalato in agricoltura o che un cameriere, un cuoco, un lavapiatti non vengano pagati il giusto. Non è così che si darà valore alla cucina italiana come Patrimonio immateriale dell’umanità.

Autore: Luigi Franchi

Clicca e leggi l’articolo sul web

“Ed ecco che in un mosaico così ampio, come quello di cui si compone la gastronomia, un esempio di valore è rappresentato dal mio amico Giuseppe Calabrese, che in molti, me medesimo, chiamano Peppone. Il successo delle storie che da sempre riporta risiede, infatti, nell’autenticità delle relazioni che lo stesso Peppone ha saputo costruire con i produttori e le produttrici, le cuoche e i cuochi di tutta Italia”.

È con queste parole, scritte da Carlin Petrini nell’introduzione del libro L’Italia che ho visto di Peppone Calabrese che introduciamo l’intervista al protagonista di Linea Verde, rubata tra una puntata e l’altra di Camper, la trasmissione in onda quest’estate su Raiuno. Peppone Calabrese è quello descritto da Petrini: una persona di grandissima empatia, che sa tenere a bada il successo televisivo, impegnato su più fronti nelle battaglie sociali. Ma queste cose che le spiega lui stesso in questa intervista che inizia con una semplice domanda.

Ci racconti come sei arrivato, all’improvviso, nelle case di milioni di italiani?

“Certo che si! Torno a casa, a Potenza, per la malattia di mio padre che mia madre non poteva gestire da sola perché lui era medico e aveva capito tutto, compresa la gravità della malattia. E qui, dopo aver lavorato in un centro di fisioterapia, in un altro per disabili gravi, ho fondato un’associazione di volontariato insieme ai miei amici storici, Bianca, Vincenzo, Carmine e tanti altri. Parto quindi per l’Africa come volontario e, quando torno, in società con altri, apro una gastronomia che poi diventa ristorante – Cibò è il nome – dove creo una piccola comunità coinvolgendo gli agricoltori locali e promuovendo i loro prodotti. Sono loro che presidiano la tradizione. In questo ristorante, l’anno del capodanno RAI a Potenza, viene a mangiare una sera un signore, portato lì da Francesca Barra, giornalista lucana di Policoro. Questo signore, a un certo punto, resta solo e io, da buon oste custode, vado vicino e gli faccio la domanda che si fa qui a Potenza: a chi si’ figlio? A chi appartieni? Sono di Taranto, mi dice. Io, che sono un grande tifoso del Potenza, gli rispondo scherzando: fuori da qua! Poi abbiamo cominciato a chiacchierare, gli ho raccontato la filosofia del ristorante, del perché ero vicino ai contadini, rispettoso del territorio e dei prodotti. Il giorno dopo lui doveva andare a Roma e anch’io dovevo raggiungere la capitale. Vieni con me, gli dico, e in questo viaggio cantiamo io le canzoni del Potenza e lui quelle del Taranto e della Lazio. Poi ritorna a Potenza e viene tutti i giorni al ristorante, amava suonare il pianoforte e io ne avevo uno nel locale e, un giorno in cui era venuto con altre persone, gli dico “va a suonare il pianoforte”. Uno dei suoi ospiti mi apostrofa “ma perché lo tratti così, non lo sai chi è?”. Si, è un tarantino, rispondo. No, mi risponde, “è il capostruttura del Capodanno RAI. Angelo Mellone”. Dopo diversi mesi, in una riunione dove Angelo voleva ampliare e diversificare la proposta comunicativa della Prova del Cuoco, dovevano scegliere degli inviati e Carola Ortuso, che veniva sempre con lui a mangiare da me, gli fa il mio nome e mi chiamano. Quando ricevo la telefonata pensavo a uno scherzo e gli chiudo il telefono in faccia. Questo mi richiama: “Sono Beppe Bosin, capo-autore della Prova del Cuoco (oggi capo-autore di Camper e autore di Linea Verde) e la invito a fare un provino”. Sono piaciuto alla Endemol, la società di produzione televisiva, e al film-maker An-

drea Rovetta con cui ho lavorato tutto quell’anno. L’anno dopo, nel 2017, vado a fare il co-conduttore a Linea Verde e credo di essere il più longevo conduttore di questa trasmissione dopo Federico Fazzuoli

I sogni bisogna coltivarli: è un pensiero positivo il tuo, lo è sempre stato? Come sei arrivato a questo convincimento?

“Credo che la mia sia un’indole costantemente alla ricerca di positività. Questo non vuol dire che non ci siano i dolori, le preoccupazioni o i momenti di riflessione profonda. Ho perso mio padre diversi anni fa, ultimamente è toccato alla mia seconda madre, mia zia Anna, altre persone care che erano punti di riferimento per me che mi muovo nel mondo e quando fai questa vita è importante sapere che dietro hai un punto fermo su cui poterti appoggiare. Però sono sempre un adulto molto positivo e la consapevolezza è avvenuta con la morte di mio padre. Tra le sue cose abbiamo trovato questi libri di medicina dove c’era scritto che, per realizzare un grande sogno ci vogliono due requisiti: il primo è una grande capacità di sognare, il secondo è la perseverazione della fede nel sogno. Perseverazione è un termine arcaico, molto bello e importante che significa perseverare nell’azione. Io avevo il sogno di diventare cameriere perché quando ero un ragazzino andavo sempre nel bar di mia zia ad aiutare e mi piaceva molto

quel lavoro. Poi avevo un altro sogno: quando stavo da solo facevo finta di intervistare i giocatori di calcio, in particolare Maradona. Non sono riuscito nell’impresa ma ho intervistato Carlin Petrini che, per me, è il Maradona della gastronomia. I sogni bisogna assolutamente coltivarli!!”

Nel tuo libro scrivi che il formaggio, come l’olivo, sono stati strumenti di ascesa sociale, possono esserlo ancora adesso queste attività agricole?

“Sicuramente erano molto più redditizie un tempo, hanno permesso nei secoli di sfamarsi, di far studiare i figli, come nel caso di mio padre. Oggi c’è un ritorno alla terra consapevole. I contadini, un tempo, erano molto dignitosi ma anche un po’ psicologicamente assoggettati, avevano forme di deferenza verso chi stava meglio di loro anche un po’ esagerate. Adesso, invece, c’è una consapevolezza diversa dove si tiene sempre presente che l’aspetto economico è importante; che la sostenibilità economica fa di questa vita agricola non una vita di resilienti ma di persone felici. Ed è quello che auspichiamo. Parafrasando Vito Teti, antropologo che ha descritto meglio di chiunque altro il nostro sud, c’è il viaggio di chi parte e il viaggio di chi resta. Chi parte ha il coraggio di cambiare le sorti della sua famiglia, però si porta dietro tutta una serie di lutti. Il primo è quello di aver tradito la sua terra. E poi ha l’abitudine

di replicare nella città in cui è andato tutto quello che succedeva in provincia, ma non funziona così. Chi resta invece ha la frustrazione di non essere riuscito ad andare ma anche la possibilità di ridisegnare il territorio, il proprio paese in forma più vicina alla sua felicità. Quando si ha questa consapevolezza si prova a fare delle azioni virtuose e, questo, in agricoltura ti porta a non svendere il tuo lavoro e quindi cerchi di utilizzare i mezzi di comunicazione che hai a disposizione per affermare queste azioni. Andare a vivere in un altro posto dipende da come ci arrivi; se finisci, come è capitato e capita spesso, nelle periferie delle grandi città non è che avrai tutto questo bel vivere. Se invece resti nella provincia vivi una dimensione autentica, rappresenti il territorio, non sei un semplice numero. Puoi rappresentarlo quel territorio, diventarne un elemento di valorizzazione. Il viaggio di chi resta, tornando a Vito Teti, è dunque molto affascinante e noi, persone di comunicazione, abbiamo il dovere di raccontare questa cosa, di renderla appetibile, perché altrimenti restano i paesi spopolati e le periferie che diventano agglomera-

ti urbani senza storia e senza identità”.

Mi fai venire in mente la nostra nuova idea editoriale che si chiama IlBelViaggio che vuole proprio raccontare l’Italia inaspettata… “Bravissimo. Mi piace quest’idea, dobbiamo, ognuno di noi, metterci del proprio per fare del nostro Paese un luogo dove si può vivere bene”.

Come hai scelto di fare l’oste e cosa significa, oggi, la parola osteria?

“Bellissima domanda! Da bambino andavo da questa zia a Tolve che aveva il bar e, sotto casa, anche un frantoio e mia zia, al posto delle patatine, al bar dava un pezzo di pane caldo, un pomodoro del luogo e l’olio che avevano fatto loro. Io amavo questa cosa, ho amato molto questo bar a Tolve ed è nata lì la passione che mi ha portato alla ricerca di tutti questi agricoltori in memoria di mio nonno Beppe che ha fatto una vita di sacrifici per conquistare la terra. L’osteria, per venire alla domanda, ha una responsabilità: quella di essere una sentinella del territorio ma anche un pilastro della cultura gastronomica italiana. Lo deve fare soprattutto nel momento in cui viene attaccata con ogni forma da racconti e narrazioni che tendono alla omologazione e deve riprendersi lo spazio di valorizzazione del prodotto locale, dei contadini, dei mercati, della spesa quotidiana. Le osterie hanno questo obbligo! Questo non vuol dire che non debbano esserci altri posti dove andare a mangiare, anzi: il cibo italiano è il frutto di condi-

visione, i monsù, i cuochi di corte hanno da sempre innovato e ben venga l’innovazione anche adesso. Ben venga tutta la creatività degli chef per farci sognare ma dobbiamo dare alle persone la possibilità di scegliere la buona qualità accessibile e, in questo, le osterie sono fondamentali e devono riappropriarsi di quello spazio umano e autentico. Lo possono fare senza mortificare la creatività dei cuochi ma devono sempre essere rispettose, anche del paesaggio disegnato, nel corso degli anni, dalle comunità perché in quei luoghi le persone avevano e hanno delle esigenze precise. E in questo anche i camerieri, e non solo i cuochi, devono essere rispettosi; i camerieri devono essere colti, non dotti, devono essere curiosi, sapere cosa c’è dietro a quel piatto, saper raccontare quella sapienza antica, far emozionare gli ospiti. Nei corsi di formazione che faccio a Incibum a Pontecagnano e a Intrecci a Castiglione in Teverina sono felice di vedere ragazzi che arrivano in queste accademie con un’idea legata alla creatività a tutti i costi e se ne tornano con la gioia di aver riscoperto le proprie tradizioni e vedessi cosa ne esce fuori; i cuochi portano i piatti che usavano da bambini all’esame da Incibum e i camerieri raccontano storie, da Intrecci, con un pathos incredibile. È commovente tutto questo. Io vorrei andare nei ristoranti e nelle osterie per trovare questo e non lo scimmiottamento delle teorie degli altri”.

Tolve, Roseto Capo Spulico, Belmonte, Castropignano, San Giorgio Canavesano, Cancellara: nomi di paesi che, senza il tuo impegno, non sarebbero mai venuti alla luce del sole; come vivono gli abitanti di quei luoghi la notorietà che gli portate?

“Quando arriviamo noi arriva la Rai ed è sempre una festa. Ma io dico anche loro di stare attenti, perché quando arrivano le persone devono essere capaci di accoglierle e gli amministratori locali devono fare un passaggio culturale rispetto a questa cosa. Devono

lavorarci sull’accoglienza, prendere consapevolezza che è un’opportunità ma che i servizi devono essere importanti altrimenti l’economia del territorio non cresce. Linea Verde sta diventando, nel tempo, un importante agenzia di viaggi perché fa una narrazione responsabile dei luoghi e noi dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo il dovere morale di non fermarci, di dare visibilità. Dobbiamo chiedere agli amministratori di dare luce, dicendo cosa eventualmente non funziona. Dobbiamo dire a chi fa press-tour, festival, incontri che non può andarsene da quel posto che li ospita senza trasferire il proprio sapere. Bisogna dirle le cose, con educazione e rispetto ma bisogna dirle”.

Hai scritto, di recente, un libro che racconta della tua visione dell’Italia: una lettura quasi antropologica del nostro Paese. Quelle storie che racconti cosa rappresentano per l’Italia del prossimo futuro?

“Io spero che questo libro venga letto ai ragazzi nelle scuole. Le storie raccontate non sono storia passata ma, tra diversi anni, rappresenteranno un presente ancora più luminoso. Non possiamo permettere lo spopolamento della provincia, pensa a quanto sapere perderemmo. Quando dico a chi si’ figlio? A chi appartieni? si scatena un moto identitario interiore pazzesco, cambiano la prossemica, le persone alzano la schiena. Questo dovere dobbiamo sentircelo addosso”.

Hanno tratti distintivi che le accomunano le persone che difendono i loro territori?

“Si, c’è uno stile dei territori, che noi dobbiamo difendere. Nei mille e mille campanili d’Italia c’è un’identità ed è nella differenza che si alimenta l’identità”.

Potremmo andare avanti ancora per molto ma gli impegni televisivi di Peppone lo richiamano. È una grande persona e lo si capisce anche leggendo il suo libro: L’Italia che ho visto.

Giulia Zampieri

Non ci sono più regole, e nella bella stagione è sempre più evidente. Ma alcune scelte possono premiare

C’è un’immagine che rende bene l’idea dello scenario con cui devono fare i conti il settore della ristorazione e dell’ospitalità negli ultimi tempi. È quella di una tavola da biliardo in cui le biglie, dopo il primo colpo, si proiettano disordinatamente sul tappetino verde.

È una similitudine che abbiamo trattenuto dalla conversazione con Antonella Cheli, ristoratrice di Porto Venere, in provincia di La Spezia. Filippo Di Bartola, ristoratore di Pietrasanta, a Lucca, quindi geograficamente poco più sotto, si accoda definendo la situazione “schizofrenica”. Abbiamo provato a indagare quanto sta accadendo e ad intavolare una discussione, che non ha la pretesa di dare risposte ma solleva questioni.

Cambiano i turisti

Qualche mese fa scrivevamo su questa rivista una riflessione sul palato degli stranieri, sottolineando come la conoscenza da parte del pubblico d’oltre confine sia nettamente cambiata. Oggi c’è una maggior confidenza con i sapori italiani e una capacità acquisita di riconoscerli, e di giudicarli come autentici o meno, che merita opportuni accorgimenti da parte dei ristoratori.

È vero altresì che da un anno all’altro cambiano i flussi, e non sembra esserci la possibilità di individuare da quali paesi proverranno i clienti nella stagione successiva. Ce lo conferma Antonella, dell’Antica Osteria al Carugio di Porto Venere, una località ad altissima frequentazione turistica.

“Quest’anno non sembrano esserci gli statunitensi mentre sono molto più presenti i visitatori europei, in particolare dall’est Europa. Questo significa regole diverse, esigenze diverse. Inoltre sta cambiando il modo di vivere la destinazione turistica. In passato l’albergo andava per la maggiore. Oggi molti prendono

case vacanza e ville in affitto, quindi acquistano cibo da asporto (anche al ristorante) oppure si attrezzano con la spesa”.

I dati dello scorso anno ci suggerivano una forbice aperta sul pubblico statunitense, ma per ragioni legate alla situazione geopolitica e commerciale questa forbice si è - almeno apparentemente, staremo poi a vedere i dati effettivi - ridotta molto. E quindi, come ci si relaziona a questo primo stravolgimento del target?

Filippo Di Bartola ci suggerisce: “L’unico modo per rapportarsi a questi improvvisi cambi di fronte è la versatilità. Significa, banalmente, parlare tutte le lingue, sia in senso letterale che metaforico. L’altra condizione obbligata è non indossare il pregiudizio, mantenersi sul proprio posto quando un cliente manifesta un comportamento che non ci spieghiamo fino in fondo. Questo non vuol dire non pretendere che vi sia rispetto nel proprio ristorante, assolutamente no, ma dobbiamo accogliere che ci siano modi di vivere il pasto diversamente dal nostro e che le esigenze vanno studiate”.

In altre parole: apertura. Anche se questo implica sforzi notevoli, ne siamo consapevoli.

Il personale, e tutti i problemi che non sono di sottofondo

L’altro grande tema che emerge pressoché in ogni conversazione intrattenuta oggi con un attore della ristorazione riguarda il personale. È un problema che si intensifica nel periodo estivo per il maggior carico di lavoro, e che non riesce a trovare nessuna risoluzione concreta e duratura.

Antonella allarga la discussione su aspetti che passano spesso in secondo piano ma acuiscono le difficoltà a reperire figure da assumere: “Non si parla

molto di alloggi eppure la difficoltà di trovare alloggi per il personale è diffusa. Sono tantissimi gli immobili destinati all’affitto turistico mentre c’è una grande carenza per chi deve alloggiare per lavoro in una località come la nostra. L’altra faccia, ancora non risolta, è quella legata ai trasporti. Se i dipendenti non sono auto-muniti non possono pensare di affidarsi ai mezzi: al di là del sovraffollamento in determinate fasce orarie il problema è il rientro la sera, con orari incompatibili con i nostri”.

Anche Filippo aggiunge un tassello: “Se prima si lavorava a fisarmonica con le stagioni, nel senso che c’era un cambio passo dalla settimana di Pasqua in avanti, che sanciva l’avvio effettivo della bella stagione, oggi le variazioni settimanali sono improntati. La maggior parte delle prenotazioni si concentra nel fine settimana e questo genera sicuramente un grosso problema di gestione del personale”.

Un altro fattore, poco citato, è quello della concentrazione. O meglio, della de-concentrazione. Lo rimarca l’imprenditore di Pietrasanta.

“Affrontare queste nuove dinamiche, queste settimane a fisarmonica, è complesso dal punto di vista della performance perché lavorare in modo scostante influisce sulla concentrazione. E allora come intervenire? Noi cerchiamo di mantenere alta la soglia della concentrazione con eventi, serate, incontri, l’attività di banqueting. Insomma con iniziative di vario genere che possano aiutare il team a tenersi attivo ed energico”.

Non è la prima volta che discutiamo di social e di aspettative stimolate dai social. Con Di Bartola la conversazione si è incentrata anche su questo, perché il cliente di oggi è molto, molto diverso da quello che qualche anno fa lasciava il telefono in borsa quando era al ristorante, e non lo utilizzava per conoscere tutto di un locale ancora prima di andarci, come avviene invece oggi.

“Sembra che i motivi per cui si esce a pranzo o a cena siano cambiati per molti. Da un lato il cliente spende di più rispetto a prima, quindi vuole andare a colpo sicuro. Dall’altro però noto una certa attenzione per il fattore “contesto”, ovvero la tendenza a immortalare il panorama, l’ambiente, senza essere davvero concentrato sull’esperienza a tavola, anzi sul momento a tavola. Proprio in queste ultime settimane sto valutando di togliere le nostre attività di ristorazione dai social. Ci stiamo chiedendo: apportano davvero qualcosa in più? La risposta che ci diamo è che i social forse più che aggiungere sottraggono, perché anticipano le emozioni sciupandole, privando la persona intenzionata a sceglierci di vivere liberamente la circostanza, di farsi una propria idea del ristorante”.

Gli storici che non contano e una situazione economica al limite

“Se fino a prima del 2020 c’erano delle certezze, delle consuetudini che si ripetevano di anno in anno, da allora siamo senza regolarità. Ogni stagione presenta variabili

nuove, paradigmi che non possiamo anticipare”.

Lo dice con fermezza Antonella, che da anni lavora nella ristorazione. Una tendenza positiva, però, si sta affermando e consolidando, anche nel suo locale di Porto Venere: “C’è più preparazione da parte dell’ospite. Con un pizzico di orgoglio apprendiamo che tanti sanno cosa siano i muscoli ripieni, per esempio, o la mesc-ciüa, la nostra zuppa tradizionale. Questo significa che si informano, arrivano preparati, e questo è un dato che conforta”.

Dall’altra parte l’inutilità - passateci l’accento grave - dei dati delle precedenti stagioni non aiuta a fronteggiare una situazione già molto complessa dal punto di vista economico. Prevedere, per programmare, è praticamente impossibile. Antonella rivolge un pensiero anche ai fornitori, che vivono un momento altrettanto complesso, spesso trovandosi ad assumere delle decisioni mai prese finora.

Anche Filippo Di Bartola ci racconta di un sistema davvero sul filo del rasoio.

“Rileviamo degli aumenti di prezzo davvero importanti da una settimana all’altra. Naturalmente non possiamo farli pesare agli ospiti, quindi li assorbiamo fino a dove riusciamo, anche perché dall’altro lato è diminuita sensibilmente la capacità di spesa”.

Dobbiamo tenere conto anche di una progressiva disaffezione al mondo della ristorazione, perché anche questa è una tendenza che non si può ignorare. La giustifichia-

mo con la troppa mediaticizzazione del cibo degli ultimi anni.

Non c’è una regola magica, un vademecum che possa dare soluzioni efficaci ai problemi che abbiamo riportato anche grazie alle esperienze dei due ristoratori. Tuttavia c’è un pensiero, con cui ci ha congedati Filippo Di Bartola, che sosteniamo: “Tutti questi fattori stimolano la necessità di rielaborare le attività. Non si può ragionare allo stesso modo se le condizioni sono cambiate”.

Dire che bisogna prendersi del tempo per rielaborare il proprio modello di business può sembrare inopportuno, soprattutto perché ci troviamo in un contesto in cui qualsiasi investimento diventa cruciale e il tempo è davvero denaro. Ma procedere senza intervenire, aspettandosi che le tempeste si plachino, temiamo non ci porti lontano. Qualunque sia il settore di riferimento.

Autrice: Simona Vitali

Clicca e leggi l’articolo sul web

Oltre ad esperire quotidianamente il paradosso di trovarmi di fronte a una generalizzata dequalificazione degli alberghieri, incasellati troppo spesso fra le scuole di serie B, cosa che ritengo un clamoroso autogol che non fa bene al settore, devo pure assistere alla diatriba interna alla categoria che vede le scuole alberghiere guardare con aria di sufficienza alle scuole professionali. Ai fini della professione, e al netto delle differenze in termini di didattica, entrambe sono chiamate, oggi direi acclamate, a portare il loro contributo al settore. A cosa giovano queste diatribe quando ci sono attività che sanguinano, perdono terreno ogni giorno, costrette a ridurre le aperture o, peggio, ad abbassare le saracinesche?

Siamo arrivati al punto in cui si ricorre a figure non qualificate, che hanno fatto altri studi, e ci si mette di buona lena per insegnargli completamente il mestiere (c’è da dire che questo riserva anche buone sorprese). Si può o no arrivare a ragionare su un fronte unificato volto a mettere in risalto gli aspetti positivi e gratificanti del lavorare nella ristorazione (che ci sono, come confermano tutti coloro che hanno scelto di lavorarci e continuano a farlo), rendendo più attrattivi gli studi per poterci arrivare?

Senza pensarci neanche troppo conviene, converrebbe a tutti. E anche una volta che si compie questa scelta di indirizzo non bisogna sprecare le occasioni, motivandoli questi ragazzi, perché completino il percorso con l’intento di proseguire sulla stessa strada. Sappiamo bene quanto sia alta la percentuale di dispersione scolastica. In tutto questo un ruolo determinante è giocato dai docenti, quelli tecnici in particolare, che devono essere in grado di insegnare in funzione della vita là fuori, fornendo i giusti stimoli ai ragazzi.

Mi trovavo in giuria ad un concorso interno ad una scuola professionale, CFP Nazareno di Carpi, organizzato dal Consorzio Produttori Antiche Acetaie di Modena, ed ero intenta ad ascoltare gli studenti che uno ad uno presentavano la loro ricetta ma soprattutto, a domanda precisa della commissione, trasferivano ciascuno non solo l’intenzione di proseguire il percorso ma indicavano pure la tipologia di ristorazione su cui intendevano spendersi. Cioè mostravano di avere idee chiare. Eravamo di fronte ad un quarto anno, Tecnico dei servizi di preparazione pasti e bevande, anno di specializzazione facoltativa, post triennio. Colpita per quest’onda positiva intravvedo a un certo punto il docente tecnico di laboratorio che fa capolino dalla cucina e riconosco subito Domenico Della Salandra, uno chef molto eclettico e attivo, che ritrovo spesso in eventi di settore ma anche impegnato in progetti innovativi. “Ecco - mi dico - ho capito”.

Mi informo meglio e mi viene comunicato che Della Salandra ha la titolarità per il quarto anno e che quindi prende in consegna ragazzi con cui già i colleghi hanno fatto un buon lavoro negli anni precedenti. Sento che è necessario che mi soffermi sulla figura di questo chef che questi ragazzi li ha “rifiniti” portandoli all’entusiasmo che sto raccogliendo.

Non appena mi è possibile gli chiedo quindi di raccontarmi di lui e delle sue esperienze, perché il suo è un ritratto che voglio delineare.

“Nasco come cuoco – mi racconta Domenico -. Frequento l’alberghiero a Vieste, faccio alcune stagioni in ristoranti locali dove si fa cucina di pesce poi, stanco di vedere gli stessi piatti, decido di trasferirmi a Milano, che mi consente di spaziare (catering, club…). Dal 2009 inizia l’impegno serio presso Il Fioraio Bianchi Caffè, salotto milanese ideato dal noto fiorista Raimondo Bianchi e prende il via la mia partecipazione come assistente al Congresso Identità Golose, per cui seguirò eventi come Identità Expo. Qui inizia un dialogo viscerale con questo mestiere. Nel 2014 avvio Taglio, una sorta di conversione dell’alta cucina in gastronomia/trattoria, progetto innovativo che si è imposto sulla scena milanese per qualche anno. Nel 2016 faccio l’apertura di un nuovo format, San Pietro cafè e nel 2019 seguo il progetto Clotilde Brera, ristorante stiloso e bistrot, con un’ambita terrazza (una delle poche a Milano), finché non approdo alla sfida di gestire i catering di Bulgari Maison, per l’Italia e il Mondo. Nel frattempo entro nel mondo della formazione, tenendo corsi a mercato per Congusto e Italy Smeraldo,

poi divento presidente di commissione per istituti accreditati con la Regione Emilia Romagna. Comincia poi la mia esperienza di docente (laboratorio di cucina) del quarto anno preso CFP Nazareno, secondo un modello che vede alternarsi un mese di didattica/laboratorio a un mese di stage. A partire dal 2021 estendo la docenza, sempre per il quarto anno, a Formal a Bologna. Dal 2020 sospendo la mia attività di chef per iniziare un’esperienza imprenditoriale con l’apertura di Spiga Emilia, un laboratorio di pasta senza glutine a Ferrara. Nel 2022 Forbes lo segnala fra le 100 eccellenze italiane. Segue l’apertura di Estratto Lab, altro laboratorio senza glutine a Milano, dove produciamo non solo pasta ma anche altro cibo tradizionale (panificazione, piatti pronti, dolci…), assicurando un servizio che fra l’altro vuole sgravare la ristorazione, già attanagliata da diverse altre problematiche. Sto lavorando con belle realtà sul terreno milanese”.

Ritratto di Domenico Della Salandra

Essere sulla cresta dell’onda, dentro il mondo che cambia, intercettarli i cambiamenti e ritararsi di conseguenza è un esercizio che riesce in chi ha abbracciato talmente tanto la causa da avercela cucita addosso. Significa a propria volta diventare stimolo di novità, di nuovi modi di vedere.

Domenico è rigoroso e intransigente con i ragazzi quanto a educazione (guai a chi urla, bestemmia, manca di rispetto) tanto per cominciare, e qui si trova perfettamente allineato con una scuola, CFP Nazareno, che dell’aspetto educativo e sociale ha fatto la sua missione.

Non sopporta l’impostazione didascalica delle lezioni, della serie “ragazzi, aprite il libro e andate a pagina 6”, che poi arrivati in laboratorio non sanno dove mettere le mani. “Per non dire che, se mi metto dietro una cattedra, dopo dieci minuti i ragazzi li ho già persi” ci tiene a sottolineare. Purtroppo l’approccio all’insegnamento avviene spesso in fasi professionalmente acerbe. Capita che terminato l’alberghiero si faccia il concorso statale per abilitazione all’insegnamento e si svolti direttamente nella scuola, senza avere fatto esperienza alcuna. “Succede quindi che - riflette Domenico - non conoscendo bene la materia, ci si senta insicuri e si forniscano quindi meno indicazioni possibili per non sbagliare e ci si attacchi ai libri: 'andiamo a pagina 6' appunto”. Uno scenario che abbiamo ben chiaro, essendoci tolti lo sfizio di presenziare pure, come uditori, agli esami di abilitazione professionale per il settore alberghiero, momento decisamente scoraggiante.

Portare la vita dentro la classe, ricreare quelle stesse situazioni che si verificano fuori perché si abbia prontezza psicologica sotto l’aspetto tecnico, professionale, umano ma soprattutto portare i ragazzi alla consapevolezza delle loro capacità, perché si rendano conto di quello che ciascuno può fare, e prepararli di conseguenza, in base alla loro predisposizione. Un lavoro di fino, appunto, ma l’unico modo per instradarli valorizzandoli davvero.

Intendere l’insegnamento come una missione, ragionando sul bene vero da fare, è un atto d’amore verso un settore che ha bisogno di nuova linfa come di respirare.

Un autentico viaggio tra produttori, cuochi, pizzaioli e pasticceri aderenti all’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto per capirne il valore

Parlare di riso è difficile fino a quando non incontri produttori come Riso Buono, il brand dell’azienda risicola La Mondina di Casalbeltrame (NO), e la sua anima, Cristina Brizzolari, che in cinque mosse ti fa capire cose che nessuno ti ha mai spiegato così bene.

Inizia da lei il percorso di questo articolo che trae origine dal manifesto a tutela del riso italiano redatto e promosso dall’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto e che ha registrato l’adesione delle associazioni italiane di settore più autorevoli, per favorire un’attenzione attorno al prodotto che oggi rappresenta l’Italia nel mondo ma che necessita di essere maggiormente conosciuto e valorizzato. L’impegno degli Ambasciatori del Gusto, delle altre associazioni e delle istituzioni coinvolte va in questa direzione. Il Manifesto inizia con questa frase: “Il riso italiano è una risorsa preziosa e noi italiani lo sappiamo bene. Da sempre siamo il primo produttore europeo, con oltre cento varietà coltivate e un milione di tonnellate prodotte nell’ultima campagna. Ogni varietà si declina in una tradizione culinaria che racconta un pezzo del nostro territorio: dal supplì all’arancina, dalla paniscia al risotto, dal sartù alla tiella, specialità diverse che uniscono lo Stivale delineandone la storia, la cultura, l’identità”. L’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto con questo atto ha voluto contribuire a sostenere le produzioni nazionali con l’uso delle varietà di riso italiano e la diffusione della conoscenza delle nostre specialità. Lo sforzo quotidiano è infatti volto alla diffusione della conoscenza e valorizzazione delle nostre produzioni, proponendole costantemente nelle ricette che contraddistinguono l’Italia. “In sinergia con tutta la filiera, Enti e Istituzioni intendiamo continuare su questa strada rafforzando la promozione di questo nobile prodotto anche in contesti internazionali”.

Le cinque mosse di Cristina Brizzolari

È un romanzo la storia di Cristina Brizzolari con il riso. Romana d’origine è arrivata nella storica tenuta risicola piemontese di proprietà della famiglia del marito, Vittorio Guidobono Cavalchini, senza conoscere nulla del riso ma la passione che ci ha messo studiandone ogni caratteristica ha dato vita a un vero e proprio rinascimento agricolo, portando Riso Buono, in una decina d’anni, ad essere il riso più performante nel mondo della ristorazione.

“Mi sono sentita subito parte del progetto portato avanti da Ambasciatori del Gusto, l’unica Associazione che ho scelto di sostenere perché abbiamo in comune la serietà e la passione nel fare le cose; ci sono all’interno chef molto bravi, capaci di lavorare in sinergia; soprattutto, come me, credono molto nel lavoro di squadra, di chi condivide gli stessi valori impegnandosi per diffondere l’identità italiana in tutto il mondo” racconta Cristina, prima di spiegarmi come si fa, in cinque mosse, a riconoscere un riso veramente buono.

“Mi sono sgolata per anni a spiegare le caratteristiche del riso ma non riuscivo a farmi capire fino a quando non ho adottato il metodo americano del bullet points. Bullet vuol dire proiettile. Lo scopo di un bullet points è colpire chi ti ascolta con un’informazione semplice ed efficace. Ne ho elaborati cinque e con quelli

adesso riesco in un’azione fondamentale per far capire il valore del mio riso. Il primo parte dal seme: le varietà per fare un risotto sono Carnaroli, Arborio, Vialone Nano. Ma queste varietà storiche, nel corso degli anni, hanno subito profonde trasformazioni dovute a fattori climatici, malattie ecc… cosa è successo allora? Che le case sementiere hanno creato varietà similari che si possono definire in etichetta come Carnaroli, Arborio o Vialone Nano ma se non è accompagnato dalla dicitura Classico non è vero Carnaroli o vero Arborio. Per l’Arborio il 90% del riso prodotto in Italia è è costituito dalla varietà Volano. Secondo bullet points: il riso buono non deve essere bianco ma ambrato. Quindi bianco non vuol dire buono! A me non interessa che sia bello, a me interessa che il riso non scuocia e che in cottura sia al dente e che il mio risotto venga con la cremina giusta. Più tu lo pili, con una pilatura industriale e non a pietra lentamente, togli tutti i valori organolettici dal riso, oltre a eliminare la parte superficiale del riso per cui l’acqua penetra immediatamente e mi scuoce il chicco. Terzo bullet points: le rotture nel riso. Pilando troppo i chicchi si rompono. Esiste un margine di tolleranza delle rotture: un riso, per definirsi di qualità, non deve avere più del 35 di rottura del chicco. Il mio ha lo 0,50%. I chicchi rotti non entrano nella confezione e vengono utilizzati per fare farina di riso. Quarto bullet points: la gemma del riso. Quella gemma è la parte che ha più nutrimento, più grassi anche nel riso, più sapore, più odore, più tutto. Basta che lo pili in modo delicato, rimane la gemma necessaria per il tuo risotto per renderlo più saporito, più profumato, più qualitativo. Quinto bullet points: l’invecchiamento del riso. Non è che lo faccio perché

è di moda, per me è una rogna enorme fare invecchiamento. Sto col riso fermo per un anno, non guadagno, pago la corrente perché lo devo tenere a temperatura controllata, sedici gradi per tutta l’estate, praticamente da maggio con dei mega silos refrigerati in cui tengo controllata l’umidità e la temperatura. Però con l’invecchiamento l’amido si fissa nel chicco, quindi il chicco si chiude e l’amido rimane dentro. In più il chicco matura in maniera omogenea mentre se lo raccolgo e lo lavoro subito non do al chicco il tempo di stabilizzarsi con il rischio di non tenere la cottura”.

Cristina Brizzolari prosegue nella conversazione fornendo i dati sulla produzione attuale: “Sono 223.000 gli ettari di risaie in Italia e il Piemonte è il primo produttore per il 51%. L’Italia è il primo produttore europeo con il 50% del totale UE. La produzione si aggira su 1,3 milioni di tonnellate di cui circa 950.000/1.000.000 vengono esportate e le principali destinazioni sono Francia, Germania, regno Unito e USA. Importiamo circa 150.000 tonnellate all’anno da paesi come India, Pakistan, Cambogia”.

Stati

Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere lo chef Michele Casadei Massari, fondatore ed executive chef di Lucciola Italian Restaurant a New York, oltre ad essere rappresentante di noti marchi come il Parmigiano Reggiano e Associato agli Ambasciatori del Gusto.

A lui abbiamo chiesto qual è il grado di percezione del riso italiano negli Stati Uniti e questa è la risposta: “Negli Stati Uniti, il riso italiano viene percepito come un prodotto di nicchia, altamente qualitativo e carico di tradizione. In particolare, nel mondo della ristorazione di fascia alta, varietà come il Carnaroli, il Vialone Nano o l’Arborio sono ricercate per la preparazione di risotti autentici e raffinati. Il riso italiano è sinonimo di tecnica, di “sapere fare” agricolo e gastronomico. La sua identità è fortemente legata all’idea di cucina regionale, di stagionalità, e di eleganza nei piatti. Tuttavia, il consumatore medio americano e molte cucine commerciali sono ancora più familiari con il riso asiatico, in particolare basmati, jasmine, o riso da sushi, per la loro diffusione nei format fast-casual e nei piatti internazionali. Per questo motivo, c’è ancora ampio margine di crescita per la conoscenza e l’utilizzo del riso italiano, soprattutto educando sul valore della qualità, della resa in cottura, e della versatilità. Nel mio lavoro quotidiano con Lucciola, nei progetti con grandi brand internazionali e nei miei eventi privati, il riso italiano è sempre un protagonista elegante e distintivo, soprattutto quando si vuole raccontare una storia di eccellenza agricola e gastronomica italiana”.

Una seconda domanda di attualità è legata al tema dei dazi: quale effetto avranno sull’esportazione del riso italiano negli Stati Uniti?

“L’introduzione o l’inasprimento dei dazi doganali sull’importazione del riso italiano negli Stati Uniti potrebbe avere effetti molto dannosi, sia in termini economici che culturali. Il rischio principale è che i ristoratori, già messi alla prova da margini sempre più stretti, scelgano alternative più economiche e disponibili localmente o da mercati sen-

za dazi. Questo impatterebbe negativamente non solo sulle esportazioni dirette, ma anche sul posizionamento del riso italiano come prodotto simbolo del Made in Italy gastronomico. Dazi più alti rischiano di rallentare la diffusione di una cultura culinaria italiana autentica, in un mercato che invece ha dimostrato negli ultimi anni una crescente curiosità e rispetto per la nostra tradizione. Io credo molto nel lavoro congiunto tra produttori, chef, importatori e media per mantenere viva l’attenzione sulla qualità e sull’identità del prodotto. Il riso italiano non è solo una materia prima: è una storia di territori, di mani esperte e di eccellenza agricola che merita di essere raccontata e protetta”.

La farina di riso, un ingrediente impalpabile ma fondamentale

È con gli Ambasciatori del Gusto Gianni Di Lella e Manuel Marzari che parliamo dell’utilizzo della farina di riso. Il primo è un pizzaiolo, il secondo un pasticcere. Gianni Di Lella, titolare della pizzeria La Bufala a Maranello (MO), è un pizzaiolo che ha fatto della curiosità uno stile di vita, portandolo a conoscere e a collaborare con gli chef famosi del suo territorio come Massimo Bottura e Luca Marchini, anche loro Ambasciatori del Gusto, con i quali ha inventato pizze particolari: Come una lasagna e Pizza Borlengo i nomi. Ma anche a incontrare Cristina Brizzolari e la sua farina di riso.

“Sei anni fa sono entrato negli Ambasciatori del Gusto e ho conosciuto Cristina, la sua passione, la qualità che c’era in ogni chicco del suo riso. Da quel momento ho cominciato a sperimentare sulle mie pizze e sulle mie focacce la sua farina di riso scoprendo un gusto nuovo. La bellezza era data dall’emozione di vedere il colore stupendo, un viola fantastico, che prendeva forma in cottura, sentirne il profumo del riso. Le focacce che preparo, con la fermentazione

alla birra e la farina di riso integrale, si trasformano in un racconto che fa impazzire i miei ospiti, sia in pizzeria che nei catering che faccio”.

Ma in che percentuale utilizzi la farina di riso negli impasti?

“In molti si bloccano di fronte a questo ingrediente. Dicono che non contiene glutine e quindi non sanno come usarla. Io sostengo che, come in tutte le cose, ci vuole studio e sperimentazione: la farina di riso va utilizzata in percentuale dentro un impasto classico, nel mio caso un 3%, e ti dà un colore eccezionale utilizzando quella integrale, l’Artemide di Riso Buono. Nel gusto si sente il profumo di tostato che i miei clienti hanno colto benissimo pretendendone il racconto”.

Quanto tempo hai dedicato a questa sperimentazione?

“Un mese di prove per trovare la giusta quantità nel mio impasto che fa due giorni di maturazione”.

Dalla pizza ai dolci il salto è notevole ma Manuel Marzari nel suo atelier di pasticceria a Verona ci spiega il rapporto tra fisica, chimica e arte che contraddistingue il suo metodo di pasticceria innovativa

“Voglio dare alla pasticceria quegli elementi di innovazione necessari a renderla, oltre che squisita, fonte di benessere. Fa parte della mia storia familiare e della mia cultura gastronomica. Fin da piccolo mia madre mi ha insegnato a mangiare sano ed equilibrato, spezzando la dieta settimanale con diverse preparazioni dove il riso era una componente fissa. Forse è stato questo che mi ha portato a sperimentare la farina di riso non solo come componente gluten free ma come ingrediente innovativo in molte altre

preparazioni dolci. La farina di riso tostata la utilizzo moltissimo sulle basi di emulsioni, sostituendo anche il burro con l’olio, per cercare una soluzione alle intolleranze e creando dolci innovativi”

In quali dolci e in che percentuale inserisci la farina di riso?

“In tutti i prodotti da prima colazione e in diversi dessert. Aiuto la farina di riso con un sostegno proteico, con legumi e ceci. Ho creato il mix con percentuali che cambiano in funzione del prodotto, dal 15 al 20%, utilizzando anche addensanti naturali che aiutano a legare amidi, proteine, zuccheri e liquidi. La pasticceria è formata da tanti elementi e questo, a volte, mette in crisi, ma bisogna sempre sperimentare in questo campo. Ogni giorno sono in fase di sviluppo perché la materia prima cambia sempre dando vita a un gioco costante e in continuo movimento. La mia filosofia è questa: mangiare un dolce non deve far male”.

Finisce qui il nostro viaggio nel mondo del riso dove abbiamo capito perché questo prodotto, simbolo dell’Italia gastronomica, sia stato oggetto di un protocollo d’intesa tra Ambasciatori del Gusto e l’Ente Nazionale Risi che, utilizzando le conoscenze, le competenze e le informazioni in possesso di entrambi, intende: promuovere la conoscenza del riso italiano, materia prima pregiata ed eccellenza italiana del patrimonio agroalimentare; approfondire i temi relativi alla trasformazione del prodotto, agli strumenti tecnologicamente innovativi e alla preparazione delle ricette che contraddistinguono l’Italia; valorizzare la produzione del prodotto, proponendolo costantemente nelle ricette che contraddistinguono l’Italia.

Autrice: Simona Vitali

Clicca e leggi l’articolo sul web

Ho conosciuto un progetto poliedrico, intrigante, estremamente dinamico e lo voglio raccontare. L’ho conosciuto seguendo il filone della cucina ma in realtà mi sono trovata proiettata in una dimensione più grande, e direi originale, concepita come una cittadella gastronomica a cielo aperto da giugno a settembre, per cambiare vesti nel periodo autunno/invernale.

Un format costruito per step e aggiustamenti nel corso degli anni, che dalla scorsa stagione ha trovato il suo compimento, delineandosi come un progetto di senso.

Da qualche tempo mi ero riproposta di far visita allo chef Jacopo Iecci, conosciuto al Forte Village quando lavorava per Giancarlo Perbellini, che ho saputo aver preso le redini della cucina di Terrazza Oliva a La Spezia. “Ti aspetto – mi aveva detto – ho un bel progetto da raccontarti”.

La Spezia non è certo la piazza di Milano, quando senti che un nuovo progetto va ad arricchire una città di cui in termini gastronomici si parla ancora troppo poco non sei che contento. Anzi lo sei di più. La città

sta crescendo molto, ormai c’è turismo tutto l’anno ma sono ancora pochi coloro che riescono a far apprezzare la cucina del territorio. È sull’identità che bisogna lavorare di più e meglio.

“Andiamo un po’ a vedere cosa sta succedendo” mi sono detta. Mi porto sul lungomare di La Spezia fino a raggiungere il civico 2 di Viale Diaz dove mi imbatto in un edificio singolare, calato in uno spazio verde, che un cartello battezza come PIN, In Pineta La Spezia. Scoprirò poi che quell’edificio, conosciuto come Centro Allende, è stato realizzato ad opera dell’architetto Franco Oliva che, tanto ha contribuito ad alimentare il tessuto culturale di La Spezia con le sue opere, entrate nella storia dell’architettura ligure di quel periodo. In quel limbo che si colloca tra il lungomare e il centro storico mi approssimo innanzitutto a vivere la mia cena, ma nella testa iniziano inevitabilmente a frullare domande. Con calma ne parleremo all’indomani, ora lo chef è assorbito dalla cucina, che poi è il motivo principale della mia visita.

Una tovaglia bianca linda, che apprezzo sempre molto, una gerbera rosa svettante da un bicchiere, un menù pulito nella grafica sono il “mi presento” di Terrazza Oliva, che non tarda a incuriosirmi con le sue entrée gustose, acchiappanti, che già lasciano percepire una mano felice, con una bella sensibilità. Non tardo a rilevare che quella di Jacopo Iecci è una cucina che ha il grande pregio della comprensibilità: il palato riconosce distintamente gusti e sapori, sempre estremamente piacevoli, per una equilibrata capacità di combinare gli ingredienti fra loro. Non disdegna di creare acco-

stamenti particolari, con conoscenza e buonsenso. Ama dare più facce a uno stesso prodotto proponendone diverse interpretazioni, come nel caso del riuscitissimo Zucchina, zucchina, zucchina e gli piace arricchire il piatto di qualche piccolo particolare inaspettato: come quei Ravioli ripieni di solo latte, cipolla Nino Bergese, aria di bacon e guanciale croccante che scoppiano letteralmente in bocca, piacevolissima sensazione, o quelle bag di crema pasticcera di vaniglia (mini saccottini trasparenti ripieni di crema gialla) a dare originalità al dolce più semplice e strepitoso del menù: Ricotta dell’appennino tosco emiliano e zuppetta di fichi. Incuriosire il cliente con una cucina dove il menu cambia ogni mese e mezzo (altro che limitarsi a fare spaghetti e muscoli!) mostrando che anche qui il territorio c’è (ed è mare e entroterra), è certamente l’intento che sta trovando un diffuso riscontro.

Nei trascorsi di Jacopo Iecci ci sono belle esperienze lavorative accanto a chef con lo slancio di formare veramente, di tramettere sapere, che non è cosa scontata. Si è sempre più gelosi del proprio e poco propensi a insegnare, nelle cucine di oggi.

L’imprinting è partito dallo chef Gianni D’Amato, all’epoca del Rigoletto. “Di lui – ci racconta Jacopo - ricordo la maniacalità per la materia prima: tutte le nicchie le andava a scoprire. Abbiamo girato tanto. Ha aiutato a crescere il territorio emiliano, ci ha investito molto. Quella di Gianni D’Amato è una grande famiglia: ha dato la vita per la ristorazione e, da sola!, è stata chiamata a risollevarsi da quel terribile terremoto… Ho saputo della recente apertu-

ra della D’AmatOsteria e del successo che sta registrando. Mi auguro, prestissimo, di riuscire ad andarli a trovare.

Un’altra esperienza significativa per la mia formazione è stata con lo chef Andrea Mattei presso La Magnolia all’Hotel Byron di Forte dei Marmi. Lì ho compreso cosa significa affiancare uno chef con una visione ducassiana. E poi mi è rimasto quel suo sostenere che puoi essere andato ovunque ma se non sei riuscito a capire il perché un piatto lo si cucina così allora non hai capito niente. A seguire ho trovato in Giancarlo Perbellini un maestro di vita, di professione, di stile che alla formazione tiene tantissimo. Un professionista formato alla scuola francese dove il concetto di stile è completamente differente. Tre chef solidi, dalla forte ispirazione culturale”.

La freschezza di cocktail bar e sala

Nel corso della serata la mia attenzione viene calamitata anche dalla sala, grazie alla freschezza di Carolina Via-

ni e dei suoi ragazzi, Eduardo Perez e Matteo Ascoli

Un vero piacere interloquire con loro all’arrivo di ogni portata, mentre un occhio corre al grande bancone del cocktail bar, da cui Adriano Arcoraci, mi fa arrivare al tavolo un gin dai profumi mediterranei su cui spicca il basilico, così morbido e asciutto al tempo stesso da farmi decidere di pasteggiarci fino alla fine, cosa inusuale per me, senza provare il benché minimo bisogno di passare al vino.

Sta di fatto che a quell’appuntamento, che all’indomani avrebbe dovuto essere solo con Jacopo, decido di invitare anche Adriano e Carolina, pure loro figure interessanti da conoscere.

Quando di buon mattino ci incontriamo, scopro che questo grande spazio denominato PIN, frutto della lodevole volontà di rigenerare un luogo radicato nella città (il Centro Allende e l’area Pinetina), nasce dall’idea di Leonardo Pischedda e Alessandra Traini di Artificio 23

(società di programmazione culturale e intrattenimento), che a loro volta hanno coinvolto gli imprenditori Cristiano Ghiranda, Paolo Barberis e Riccardo Lia, per alzare il livello dell’offerta turistica e di intrattenimento e, possibilmente, trainare altre attività.

Da Cocktail bar, quale è all’inizi,o questo spazio si trasforma in Club (discoteca) e poi si declina in ristorante con una sua anima ben precisa e street food di qualità, senza contare la possibilità di ospitare eventi di qualsiasi natura (teatrali, musicali, sportivi…), da giugno a settembre, da mattino a sera. Questo grazie al coinvolgimento, a partire dalla scorsa stagione, di Adriano Arcoraci, figura molto nota nell’ambiente mixology per il suo brillante percorso professionale, qui nel ruolo di general manager. La sua visione ha consentito di inserire le persone giuste al posto giusto, a partire a da Carolina in sala, con il suo desiderio di far rivivere quell’ospitalità che solo un oste sa dare, come la sua famiglia in attività le ha insegnato. Con Jacopo Adriano e Carolina si sono conosciuti in occasione di un evento Yamaha, organizzato la scorsa estate giusto in PIN, dove lo hanno chiamato a collaborare. “Di Jacopo ce ne siamo innamorati – mi confida Carolina - e abbiamo fatto di tutto per averlo stabilmente qui con noi. Lui si è preso tempo per pensare poi è diventato dei nostri”.

I contributI di Jacopo Iecci al progetto PIN

A quel punto lo chef ha iniziato a fare innesti per ciò che era di sua pertinenza: l’aspetto gastronomico. Se c’è un comandamento a cui ha imparato ad attenersi nel suo percorso professionale quello è la ricerca della qualità, ovunque, per cui oltre ad improntare una cucina di un certo tenore (senza con questo avere a

disposizione chissà quali spazi), supportato dal promettente sous chef Jurgen Gika, si è poi preoccupato di alzare l’asticella quanto allo street food, organizzato in casette dislocate sul perimetro dello spazio esterno di PIN, che ospita una bella isola di tavolini e un grande palco per gli eventi. Sono così nate partnership con realtà importanti del food nel panorama nazionale, oggetto a loro volta di riconoscimenti, riservandosi la titolarità del Liguria street food, brand incentrato sui testaroli della Lunigiana: “pasta di speciale qualità (prodotta artigianalmente e più sottile di quella che si trova di solito sul mercato) che – mi spiega Jacopo - per la bassa percentuale di glutine può essere consumata anche dagli intolleranti al glutine. Non gonfia, ha proprietà nutritive importanti, riempie, è sostanziosa e, soprattutto, è del territorio. La proponiamo col pesto, con ragù ai muscoli e come testa tacos, arrostito, farcito con salumi e chiuso a tacos”. Proviamo solo a immaginare cosa significhi tener testa a un simile e complesso impianto attivo a pieno regime nel periodo estivo, tra fuori e dentro, dove da un certo orario si attiva anche la discoteca (all’interno). “Di fatto – ci racconta il general manager – ci è chiesto di avere una buona capacità di problem solving e un piano B alla mano. Una cosa è certa: si è creata una squadra molto coesa, sulla stessa linea d’onda, per cui ognuno facendo bene il suo contribuisce a un equilibrio più grande”.

Ammirata!

Viale Armando Vittorio Diaz, 2 19121 La Spezia

Tel. 0187 919829

Autrice: Giulia Zampieri

Clicca e leggi l’articolo sul web

Foto: Gianmarco Garau

Negli ultimi tempi parlare di emozione risulta davvero cacofonico. Questa parola così delicata, e al tempo stesso potente, che descrive lo scuotimento, l’energia, il ponte tra noi e fuori, è stata svuotata di significato, in particolare quando viene spalmata su ristorazione, vino e ospitalità come fosse burro. Molta responsabilità è in capo allo storytelling; la comunicazione moderna ne ha fatto il perno ormai da tempo, compromettendola in credibilità e valore. Banalizzandola, purtroppo. Dopo aver conosciuto Sabor’e Mari, a Teulada, e Alessia Madeddu, che lo gestisce dal 2023, ci siamo chiesti se non valesse la pena ripescare questa preziosa parola dal vocabolario. Ci siamo risposti che era necessario: a volte bisogna lasciar andare i termini che abbiamo bandito dal nostro linguaggio per ricucirli addosso alle situazioni che lo meritano. Solo così si difende l’autenticità di una parola, di un luogo, delle persone. E quindi aspettatevi di incontrare qualche emozione in questo racconto. È dovuta.

L’affaccio su Porto Budello

Viaggiare lungo la costa sud occidentale della Sardegna è un esercizio di concentrazione. La bellezza della strada che sfiora il mare, muovendosi rapidamente verso l’alto e verso il basso, verso destra e verso sinistra, tende a portare la testa da un’altra parte. Un buon suggerimento è sfruttare gli angoli sicuri per godersi il vento e le vedute.

A un certo punto, spostandosi da Tueredda in direzione Porto Pino, s’incontra la Torre del Budello, affacciata sull’omonimo porto. Lì, di fronte ai pescherecci e ai barchini, alle reti da pesca e agli attracchi, c’è Sabor’e Mari, che porta ancora la scritta “ittiturismo”. Difficile prevedere di quali colori si tingerà il cielo, se andate al tramonto, ma è davvero una sollecitazionepardon, emozione - che vale la pena vivere in silenzio, dimenticandosi l’ora e tutto il resto.

“Scusaci il ritardo, eravamo in orario ma il tramonto e la pace si sono messi in mezzo”.

Alessia non tarda a rispondere alle nostre scuse, sfoggiando subito l’accento sardo e un sorriso posato: “Avete fatto bene. Ci piace pensare che le persone vengano qui anche per questo, non capita tutti i giorni”.

Alessia Madeddu

Sono passati diversi mesi da quella frase ma rimane impressa: è la consapevolezza di chi sa di vivere in un luogo speciale e lascia il tempo agli altri di rendersene conto.

Il sole sembra scendere più lentamente, a Porto Budello. La luce si esprime oltre le sagome della costa e sull’acqua lenta del porticciolo. C’è un piccolo giardino davanti al locale, qualche tavolo sotto le fronde di un albero. Il “Sabor‘e mari” - il sapore del mare - nel silenzio, si sente stando anche solo stando all’uscio, ma vale la pena entrare.

Territorio e identità, dietro ad una semplice insegna

“Sono nata in un contesto di cucina tradizionale e familiare. Da quando ho preso l’attività, che prima offriva piatti semplici e casalinghi, ho sentito il desiderio di portare una cucina diversa, innovativa, in cui convergessero laguna, mare e orto. Innovativa non significa estranea al luogo, anzi. Piuttosto improntata sulla freschezza e sull’identità, supportata da tecniche di cottura e lavorazione contemporanee”.

Alessia è cresciuta a contatto con la gente, in sala, in

quello che era l’ittiturismo di zia Laura e del padre Alessio, ma ha anche frequentato un’accademia di cucina e ama il mondo del vino, in particolare dei piccoli produttori che inevitabilmente popolano la sua carta dei vini. Tra gli spazi ariosi di Sabor’e mari si muove con leggerezza, posando occhi e mani su qualsiasi dettaglio ne abbisogni. È un vero piacere vederla all’opera, ascoltarla mentre racconta la natura delle sue scelte. Sempre senza dilungarsi, a meno che non glielo si chieda.

“Abbiamo deciso di portare da subito il pesce povero nel menu, di valorizzarlo con le preparazioni e il racconto. Non è una scelta di comodo ma di etica e cultura. È anche sbagliato chiamarlo povero perché non esistono pesci di serie A e di serie B; questo approccio puramente commerciale ha impoverito il mare e ci domandiamo dove andremo se non iniziamo a puntare sulla qualità e la misura anziché sulla quantità”. Non tutti i clienti hanno reagito allo stesso modo: c’è chi si è affacciato incuriosito e chi, adagiato nel solco dell’abitudine, non ha sposato il cambiamento. Altri, poco alla volta, si sono ricreduti. Il movimento che si è

generato però la dice lunga sul futuro di Sabor’e mari. “Ci auguriamo di far ricredere le persone. Per certi versi è più semplice con chi viene da fuori. Molti non sanno cosa sia una salpa, tanti non hanno mai assaggiato una muggine. Sono pesci di laguna che richiedono conoscenza. La salpa, per esempio, è buonissima! È un pesce erbivoro, vive in ambiente salmastro e va lavorato subito. Se non avessimo totale dimestichezza non potremmo servirlo”.

Nel menu compaiono anche salumi e salsicce… di mare, naturalmente.

Si alternano sapori forti e morbidi, spesso nuovi. Non mancano i vegetali, raccolti dall’orto di proprietà, e gli scarti non sono scarti, perché vengono recuperati con altre preparazioni, come le lische impiegate per inspessire in sapore i fondi.

“Ci piace pensare che le nostre scelte generino sorpresa. L’emozione a tavola è veicolo di un messaggio”. Anche se l’abbiamo depennata, per le ragioni sopracitate, non è proprio l’emozione ciò che ci portiamo a casa quando la porta di un ristorante si chiude alle nostre spalle?

Tutti sullo stesso piano

Alessia, non l’abbiamo detto, ha meno di trent’anni. Sono giovanissimi anche i suoi collaboratori e l’aria che si respira, quando si è a tavola, è quella della condivisione e della parità.

“Viaggiamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Siamo consapevoli che da soli non si può fare nulla quindi mettiamo in mezzo le nostre idee portando rispetto per quelle degli altri. Io, personalmente, cerco di dare ascolto alle esigenze di tutti. Nessuno qui lavora per me… piuttosto direi che tutti lavorano con me”.

Ora in cucina ci sono Luca Bertocchi e Simone Faedda; in sala, da quest’anno, c’è Filippo Lampis che si occupa dei miscelati, alcolici e analcolici, realizzati a partire da erbe e vegetali locali, tramutati in liquori e sciroppi.

L’obiettivo condiviso, leggiamo tra le righe della conversazione con Alessia, è diventare meta. Nel senso di muovere le persone fino a Porto Budello per capire questo luogo, scoprire una proposta diversa da ciò che c’è intorno, portarsi a casa uno scorcio in cui natura, cucina e persone s’incontrano con delicatezza e riservatezza.

“Questo è sicuramente il primo obiettivo. L’altro è quello di de-stagionalizzare il locale, ovvero tenerlo aperto quasi tutto l’anno e far conoscere questo tratto della Sardegna in vesti insolite. E poi vogliamo crescere, continuare a studiare, fare ricerca. Nella ricerca c’è la strada per gestire un’attività all’insegna del rispetto per l’ambiente, le risorse e il territorio”.

La voce di Alessia si rompe quando ci racconta la sua storia e il legame con il padre che da tre anni non c’è più. Con questo posto Alessio era intrecciato davvero, lo rappresentava.

Le pareti, gli oggetti, i piatti e il cibo erano impregnati di uno stile diverso, più verace e senza troppi fronzoli. Da quando se ne occupa Alessia, l’anima vera, identitaria, del sapore del mare, non si è sciupata ma si è unita all’eleganza e alla cura.

Non abbiamo mai trovato opportuno entrare nella sfera personale di chi viene raccontato in questo magazine, e non lo faremo questa volta. Ma siamo certi che il sentimento che vive in questo luogo arrivi sulla pelle di chi prende posto in sala. Si acuisce quando si apprende che dietro c’è la forza di affrontare il cambiamento, anche quando è improvviso e doloroso.

“A facci manna è un modo di dire sardo - tradotto “a viso aperto”(ndr) - che indica saper prendere di petto tutto quello che ti presenta la vita. Prenderlo di petto… ma per me anche con la capacità di evolvere” ci suggerisce Alessia.

“A un certo punto, dopo la scomparsa di papà, mi sono

chiesta: perché rinunciare a un luogo che amo? Non è stato facile ma ho scelto di continuare a starci dentro evolvendolo nel modo che più mi rappresentava”. Niente da dire sui detti regionali… ma Alessia sembra averlo più accolto, che preso di petto, il cambiamento. Sarà anche per questo che da Sabor’e mari, alla sera, dopo cena, è bello fermarsi fuori ad ascoltare. Oltre al mare, che marcia piano, si avvertono le originali vibrazioni che questo luogo ancora oggi emana… grazie a lei.

Sabor’e mari

Località Porto Budello 09019 Teulada (SU) Tel. 331 218 7025

Autore: Luigi Franchi

Clicca e leggi l’articolo sul web

Era il 2020 quando intervistai per la prima volta Dario Cilento, giovanissimo maître di sala al Pavillon

Ledoyen di Parigi, il locale dove Yannick Alléno detiene le tre stelle Michelin. L’intervista si chiudeva con questa domanda: da grande cosa pensi di fare?

“Vorrei aprire un mio ristorante. È il sogno di tutti quelli che hanno questa professione nel cuore. Ma vorrei aprirlo in un luogo che mi possa dare qualcosa e a cui il mio locale possa infondere uno stile di vita. Non importa la classificazione, va bene anche una semplice trattoria ma con un’anima vera”.

Zazà vini vinili vivande

Estate 2025, Sorrento: un giovane italiano dalla mente brillante torna a casa da Parigi, con un’esperienza internazionale che decide di mettere a disposizione del suo paese.

“Certo, un po’ mi manca la dimensione del ristorante tristellato, mi manca l’organizzazione di quella struttura, la ricerca della perfezione a tutti i costi. – ci racconta Dario Cilento – Ma qui sto trovando tutto quello che desideravo: il rapporto diretto con i produttori locali, con gli ospiti, la fantasia all’ennesima potenza, il gusto delle cose buone”.

Quel qui ha un nome: Zazà vini vinili vivande! Dario Cilento lo ha aperto da un paio di mesi in piazza Angelina Lauro a Sorrento e, in questo lasso di tempo, ha già cambiato quattro volte il menu.

“Ogni volta che nella mia selezione di prodotti, per l’80% del territorio, il resto mondo, ne entra uno nuovo cambio il menu” prosegue Dario, che nel raccontare come è nato il nuovo locale sprizza entusiasmo da tutti i pori.

“Mi sono confrontato con la mia ragazza che di mestiere fa la psicologa. L’unica certezza che avevo era dedicarlo a una figura che, nella mia vita, è stata di grande riferimento: mio nonno Zazà! Per il resto ci siamo confrontati sulle mie passioni: il vino in primis. Bene, mi dice Martina, allora apriamo un’enoteca.

Dario Cilento e i suoi ospiti

Però mi piacciono anche le produzioni locali: mozzarelle, alici di menaica, i pomodori di Sorrento, i mieli del Cilento, i sott’oli, i formaggi, l’olio extravergine d’oliva. Li aggiungiamo e facciamo un’enoteca con uso di cucina, è sempre Martina a suggerirmi. E la musica, l’altra mia grande passione? Non ce la mettiamo? Nasce in questo modo Zazà vini vinili vivande. E uno dei complimenti più belli e sinceri me l’ha fatto proprio uno dei produttori che ho scelto: “Questo non è solo il tuo sogno, è un sogno comune, un sogno che racconta anche noi.”

Non è un’enoteca, non è un ristorante, neppure una discoteca

“È il mio modo di intendere l’ospitalità” afferma, sicuro di sé, Dario mentre, al bellissimo bancone di Zazà mi porge quello che pensavo fosse il menu. Invece, con la forma rotonda dei long-playing è la ‘carta della musica’.

“Qui sono descritti tutti i dischi che ho a disposizione, con gli autori e i titoli delle singole canzoni inserite nel long-plaiyng. Scegli la musica che vuoi per accompagnarti nella degustazione”. Bellissimo!! Scelgo Io che non sono l’imperatore di Edoardo Bennato e diamo il via agli assaggi: insalata di pomodori di Sorrento – favolosa -, bruschetta stracciatella pomodori secchi e basilico, capocollo di Gioi e melanzane sott’olio di Maida, triglia rossa di Licosa, alici di menaica pan brioche stracciatella e zest di limone ubisco. A ogni assaggio Dario mi apre un vino diverso fino all’Aciniell’ dei fratelli Addimanda di Taurasi; un vitigno, il Roviello Bianco, vecchio di secoli e salvato dall’estinzione della fillossera dei primi del Novecento.

Ma è con una coppia di ospiti canadesi che Dario dà il meglio di sé, della sua esperienza internazionale, dell’amore che ha per il suo territorio. All’inizio queste persone erano un po’ freddine ma quando gli ha messo davanti la carta della musica e la ragazza canadese ha scelto Je veux di Zaz è cambiata l’atmosfera; ad ogni vino che sceglievano Dario gli apriva davanti il suo i-Pad per far loro vedere dove era la zona di produzione, raccontava sinteticamente la storia di quel vino e del piatto che stavano degustando, creando un’empatia che ho visto raramente in un ristorante.

I piatti esposti