5 minute read

Tafeln 1–32, Farbtafeln 1–32 (Schweiz 548–611

hoch. Ihr gegenüber sitzt ein nackter Jüngling auf seinem Mantel und wendet sich ihr mit erhobener r. Hand zu. Unter der mittleren und der r. Figur gepunktete Geländelinien. Zusammengesetzt. Bruchkanten geschlossen und übermalt. Mehrere Brüche und kleinere Ergänzungen der Malerei. Auf A: Lange Bruchkante über dem Gesicht des l. Mädchens, des Liebespaars und über der Schulter des r. Mädchens, wo mehrere Brüche zusammentreffen. Langer Bruch auf der Frisur des r. Mädchens, auf den Flügeln und dem Kopf des Eros. Auf B: Bruchstellen über Unter- und Oberkörper des Mädchens; Teile des Gesichtes und des l. Arms verloren; Fehlstellen tongrundig übermalt. Bruchkanten quer über Hand und Oberkörper des sitzenden Jünglings und über dem r. Arm des r. Jünglings. Brüche mit kleineren Ergänzungen im Bereich der Seitenpalmetten unter beiden Henkeln. Pinselspur für die Konturen der Figuren und Ornamente. ReMuseum seit 1966.

lieflinien für Binnenzeichnung, Gewandfalten und Locken. Heller, rötlicher Ton (7.5YR 5/4); schwarzer Firnis (2,5YR 3/0). Zusatzfarbe: verblasstes Deckweiss (10YR 8/1).

Advertisement

Maler von Athen 1714 (A. D. Trendall – A. Cambitoglou), um Dm Gefässbauch: 24,3 cm; Dm Fuss: 14,2 cm; Gewicht: 2,36 kg;

360–350 v. Chr.

Bibl.: RVAp I 8/162 Taf. 68, 2–3; LIMC III (1986) 904 s. v. Eros Nr. 619a (H. Cassimatis); C. Roscino, in: CVA Ruvo 2, 55 (zu Taf. 36); O. Tugusheva, in: CVA Moskau, Puškin Mus. 2, 12 (zu Taf. 4, 1–2); MuM, Auktion 40 (1969) Nr. 118 Taf. 50; Bignasca 2010, 44; Todisco 2012 I, 103–104; III Taf. 110, 4; Bignasca 2013, 105 Nr. 66 (L. Gorgerat); A. Cambitoglou, Adonis. His Representations in South Italian Vase-painting, Hellas et Roma 18 (2018) 82–83. Nr. 14r. Taf. 30. Zum Maler: RVAp I 210–218. 441; RVAp II 1051; RVAp Suppl. I 27; RVAp Suppl. II 51–52; Trendall 1990, 93. 95; C. Roscino, in: CVA Ruvo 2, 54–57 (zu Taf. 36–37); R. Hurschmann, in: CVA Dresden 1, 50 (zu Taf. 30, 1–3); M. Söldner, in: CVA Bonn 3, 50. 60 (zu Taf. 24, 6–10; 31, 1–5); Todisco 2012 I, 103–104. Schauenburg, Studien II, 34–35. 41. 44. – Zum Liebespaar: Lebes Gamikos (stehendes Paar auf A), Ruvo, Mus. Naz. Jatta, 36059: RVAp I 8/160; CVA Ruvo 2, Taf. 36. – Zum Gesicht und Oberkörper der Sitzenden auf A: Dinos, Ruvo, Mus. Naz. Jatta, 36927: CVA Ruvo 2, Taf. 37–38. – Für die Mädchen l. und r. des Paares auf A und die Kistenhalterin auf B: Pelike, Tampa, Slg. Zewadski: RVAp Suppl. II 8/166a; W. K. Zewadski, Ancient Greek vases from South Italy in Tampa Bay collections (1985) Apulian 3. – Für die Gewandung der Sitzenden und des l. Mädchens mit für den Maler typischen hakenförmigen ‹Tropfenfalten› und Ziersaum mit Wellenband: Lebes Gamikos, Paris, Louvre K 196: RVAp 8/161; K. Schauenburg, Frauen im Fenster, RM 79, 1972, 1–15, bes. 8 Taf. 17,1. – Für die Figuren auf B: Kelchkrater, Bari, Slg. Lagioia: RVAp I 8/153 Taf. 67, 3–4. – Zu den Jünglingen und ihren Gesichtern: Fragment, Tampa, Slg. Zewadski: RVAp Suppl. II 8/171a; Zewadski a. O. Suppl. I 26 Apulian 22 Abb. S. 27; Pelike, Gruppe von Kopenhagen 335 (Untergruppe von Athen 1714), Bonn, Akademisches Kunstmus., 1774: CVA Bonn 3, Taf. 24, 6–10; 25, 1. Zu Form und Dekor (wenn auch mit abweichendem Deckel und vereinfachten Rankenornamenten): Ruvo, 36059 (s. oben); Louvre, K 196 (s. oben). Zur Darstellung: Trendall 1990, 302 spricht die Bilder von zurückhaltenden Liebespaaren mit Eros als «Hochzeitsbilder» an. M. Söldner bezeichnet diese in ihrer Rezension zu Trendall (Gnomon zu erotischen Liebespaaren; s. auch Schauenburg, Studien I, 44. Da hier die Darstellung jegliche erotische Handlung ausblendet, scheint die Deutung von Söldner für den Basler Lebes zutreffend. A. Cambitoglou (Adonis a. O.) spricht das Paar als Aphrodite und Adonis an, wofür es mit Ausnahme des Eros über der Frau keine direkten ikonographischen Hinweise gibt. – Vgl. zur Komposition auf A eine Pelike (A) des Malers von Louvre MN B 1148 (Trendall): Moskau, Puškin Mus., II 1b 661: RVAp II 20/284; CVA Moskau, Puškin Mus. 2, Taf. 17–18. – Für die Komposition auf B: Kelchkrater (B) Bari, Lagioia (s. oben).

1–2. siehe Tafel 6, 1–4. TAFEL 7 (Schweiz 554)

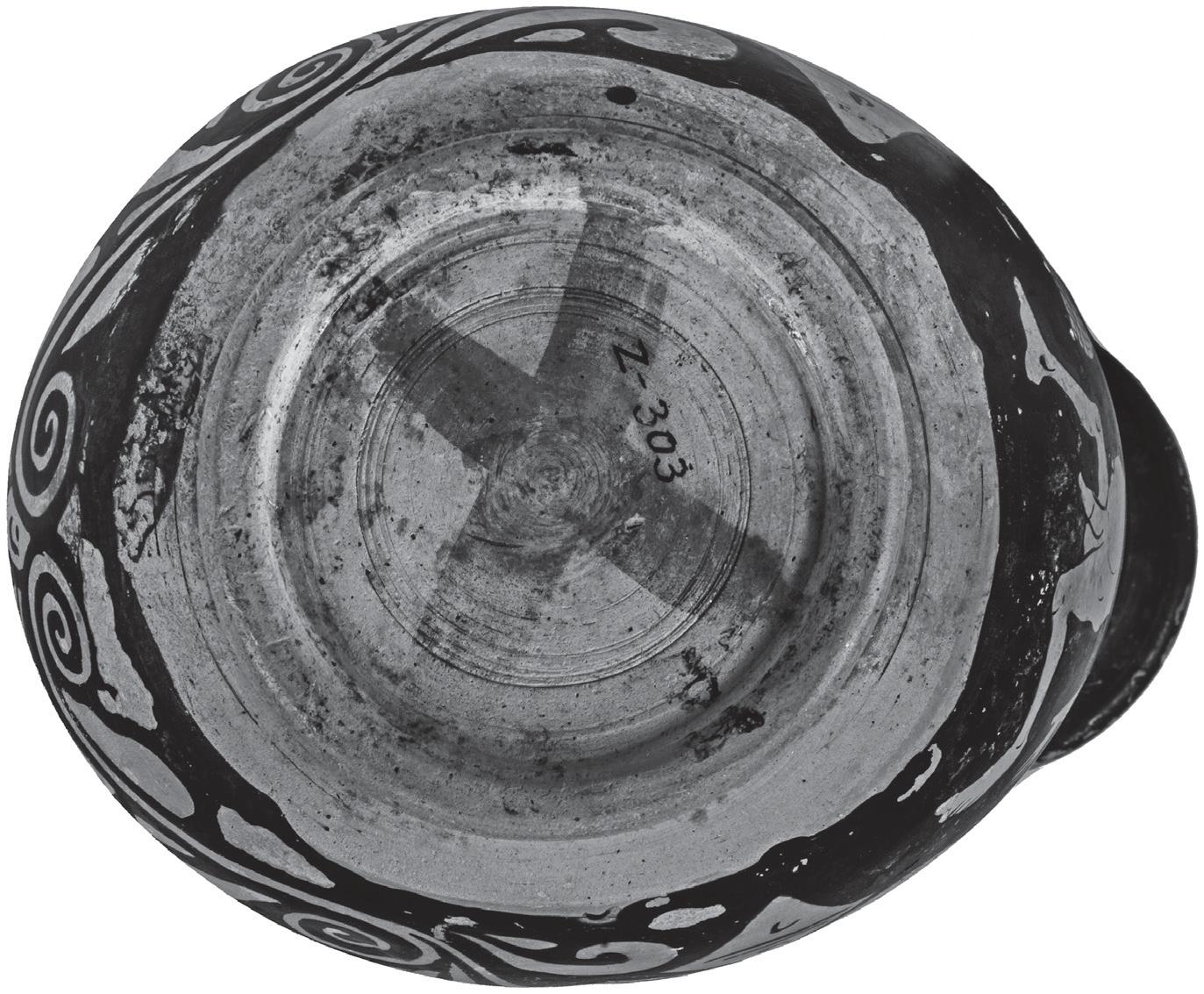

3–4. Tafel 8, 1–2. Beilage 6. Glockenkrater, Maler von Athen 1714. Zü 305. Ehemals Sammlung Giovanni Züst, Rancate. Dem Antikenmuseum 1959 von Giovanni Züst geschenkt; im

H: 26,3–26,5 cm (verzogen); Dm Mündung (aussen): 29,8 cm; 66, 1994, 54–61, bes. 60) aber als «Ehebilder», im Unterschied etwa

Volumen (gestrichen): 4,2 l.

Glockenkrater auf hohem Fuss mit eingezogener oberer Kante; ausladende Mündung mit überhängender Gefässlippe; hochgebogene Rundstabhenkel. Fussunterseite, untere und obere Kante der Aussenseite sowie der Übergang zum Gefässstiel nicht gefirnisst. Unterhalb der Bildfelder jeweils Mäander nach l. Henkelfelder, Henkelinnenseiten und Absatz zur Mündung tongrundig. Lorbeerzweig nach l. an der Unterseite der Mündung; auf deren Oberseite tongrundiger Streifen. Innenwandung gefirnisst. A: Satyr und Mänade. Nach l. laufender, jugendlicher, nackter Satyr mit zur Mänade zurückgewandtem Kopf; auf dem Kopf ein Kranz mit Korymben. Die r. Hand hält einen Thyrsosstab, die l. eine Situla am Henkel. Kranz, Thyrsos und Elemente der Situla sind mit gelblich weisser Zusatzfarbe aufgemalt. Unter dem Satyrn eine Reihe von gelblichen Punkten. Ihm folgt eine Mänade nach l. in gegürtetem Chiton, in der r., vorgestreckten Hand einen Kranz, in der l. ein dekoriertes Tympanon haltend. Mit gelblichem Weiss bemalt: Haarkranz, Kranz in der Hand und Schmuck (Ohrgehänge, Halskette, doppelte Reifen an beiden Armen). Vor dem Gesicht der Mänade hängt eine Scheibe mit Kreuz, gelblich weissem Rand, Medaillon und Punkten in den Zwickeln, r. hinter der Mänade eine Tänie. B: Zwei einander zugewandte Manteljünglinge; der r. stützt den r. Arm auf einen Stock – Typ FX (Variante) und C. In der Mitte über den Figuren erscheint ein Paar Halteres, hinter dem r. Jüngling ist ein halbes Fenster zu sehen. Aus mehreren Fragmenten zusammengesetzt; Bruchkanten geschlossen. Stiel unterhalb des Gefässkörpers gebrochen. Am Stiel kleinere übermalte Ergänzungen in Gips unterhalb der Mänade. Langer Bruch auf A über das Mäanderfeld, den r. Oberschenkel des Satyrs und den Thyrsos. Kleinere Absplitterungen und Risse im Firnis an beiden Henkeln. Absplitterungen und Kratzer auf der Mündung. Pinselspur für die Konturen. Relieflinien für die Binnenzeichnung. Ockerfarbener Ton (10YR 7/3); schwarzer Firnis (2,5YR 3/0).

Maler von Athen 1714 (A. D. Trendall – A. Cambitoglou), um 360–350 v. Chr.