4 minute read

Vorwort

Im sechsten Faszikel des Corpus Vasorum Antiquorum werden insgesamt achtunddreissig vollständige oder restaurierte unteritalische Vasen und ein Fragment vorgelegt. Fünfundzwanzig Vasen und ein Fragment sind davon apulisch, sechs kampanisch, zwei lukanisch, zwei paestanisch und eine sizilisch. Die hier bearbeitete Auswahl präsentiert unteritalische Vasen im Basler Antikenmuseum, die nicht schon an anderer Stelle ausführlich besprochen wurden (s. u. a. Schmidt 1976). Die Mehrheit wurde dennoch schon mehrfach publiziert, vier davon waren bisher unpubliziert (BS 1448, Taf. 3, 2–3; BS 1496, Taf. 2, 1–5; Me 89, Taf. 1, 6; Zü 304, Taf. 12, 1–3). Die Gefässe stammen hauptsächlich aus verschiedenen Privatsammlungen, die sich zum Teil schon lange im Museum befinden – wie die Sammlungen J. J. Bachofen (BS 1921.386, Taf. 4, 3–4; BS 1921.387, Taf. 24, 1–5; BS 1921.375; Taf. 28, 1–8) und G. Züst ( Inventarnummern beginnend mit Zü) – oder sind Schenkungen an das Museum sowie Ankäufe, die private Zuwendungen ermöglichten. Zur Sammlungsgeschichte s. jeweils das Vorwort zu den Fasz. Basel 1–5, zu den älteren Sammlungen und zur Schenkung der Sammlung G. Züst besonders das Vorwort zu Fasz. 1 und A. Bignasca, in: M. Agliati Ruggia (Hrsg.), Kunst. Antiquitäten. Silber. Die Sammlungen von Giovanni Züst in den Museen von Rancate, Basel und St. Gallen (2016) 130–131. 225 Anm. 15; zum Vermächtnis der Sammlung F. Merke (Me 89; Taf. 1, 6) s. E. Berger, Auszug aus dem Jahres bericht 1975, AntK 19, 1976, 68–70, bes. 69.

Die meisten Vasen waren durch A. D. Trendall, A. Cambitoglou und M. Schmidt bereits Malern und Werkstätten zugeschrieben. Einige Zuschreibungen wurden von der Jean-David Cahn AG und der Münzen und Medaillen AG in Basel übernommen, für die vier bisher unpublizierten Vasen konnten Zuschreibungen vorgeschlagen werden. Die Reihenfolge nach Malern, Werkstätten und Formen erfolgt wie bei A. D. Trendall und A. Cambitoglou. In den einzelnen Bibliographien erscheinen jeweils zuerst die Standardwerke (LCS; RVP; RVAp), die Referenzen im LIMC und in anderen CVA-Faszikeln, danach folgen die weiteren Hinweise in aufsteigender chronologischer Reihe. Die Unterscheidung der Seiten einer Vase nach A und B richtet sich nach A. D. Trendall und A. Cambitoglou und den bisherigen Publikationen. Bei dem Kolonettenkrater Zü 304 (Taf. 12, 1–3) wurde die Seite mit den Manteljünglingen als B definiert.

Advertisement

Mit Ausnahme des Volutenkraters BS 464 (Farbtaf. 11, 1) konnten die Vasen nicht neu restauriert werden. Sie wurden aber für die Fotografien von den Restauratoren des Museums gereinigt.

Wie in den vorangegangenen Basler Faszikeln des CVA wurde der Begriff ‹Firnis› für den schwarzen Glanzton beibehalten (s. Vorwort zu Fasz. 5). ‹Pinselspur› meint nach N. Kunisch den unterschiedlich breiten Firnisauftrag entlang der Konturen von Figuren oder Ornamenten, ‹Lasur› den meist rötlichen Überzug, der vor allem über tongrundigen Zonen sichtbar wird (N. Kunisch, in: CVA Bochum 2, Vorwort). Die Volumen der Vasen wurden 2011–2012 im Museum mit Hilfe der Restauratoren mit Granulat gemessen. Bei den Farbbeschreibungen wird auf die Munsell Soil Color Charts (Baltimore, 1954) verwiesen (s. V. Slehoferova, in: CVA Basel 5, Vorwort; N. Kunisch, in: CVA Bochum 2, Vorwort).

Die 32 Schwarzweiss- und 32 Farbtafeln konnten aus technischen Gründen nicht gemischt werden. Um die Reihenfolge nach Malern und Werkstätten im Text aber dennoch beizubehalten, ergab sich zwangsläufig eine Unterteilung in (schwarzweiss) Tafeln und Farbtafeln.

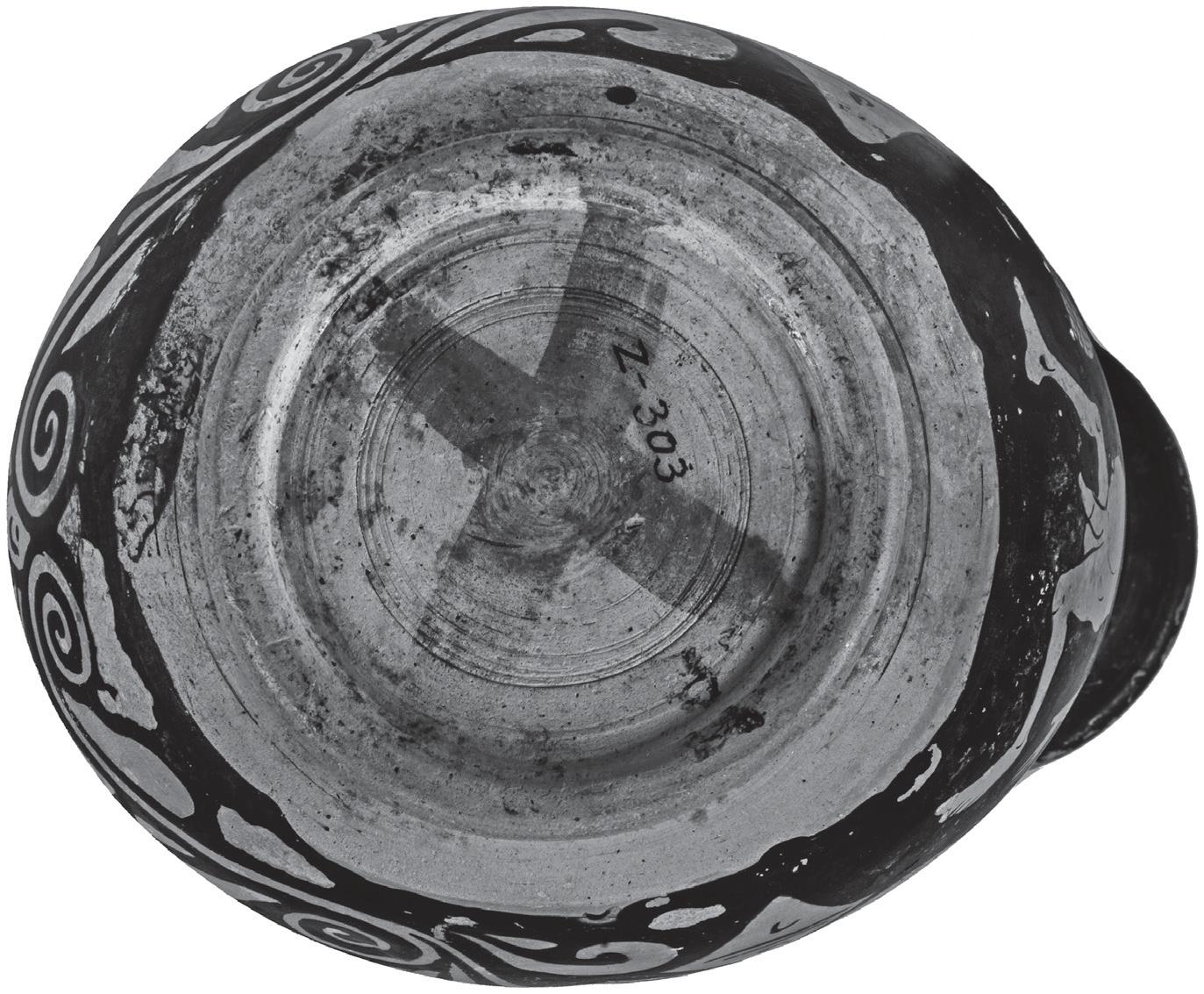

Die Profilzeichnungen geben jeweils das ganze Gefäss wieder, die Schattierungen auf der rechten Seite zudem plastisch die Form. Einige Profile mussten aufgrund der Grösse der Vasen 1:2, 1:3 oder kleiner gedruckt werden. Für die Umzeichnungen der Inschriften in den Textabbildungen wurde eine Vergrösserung von 2:1 (Abb. 9–11; 13–14; 18–21) oder 4:1 (Abb. 4–7) gewählt, um auch Fehlstellen, Übermalungen und Risse sichtbar zu machen. Die Umzeichnungen der Vorzeichnungen des Glockenkraters Zü 299 sind 1:1 wiedergegeben (Abb. 15–17), die Fotografien von Auf- und Unteransichten von Vasen in den Textabbildungen ebenfalls 1:1 (Abb. 1–3. 12). Alle Fotografien, Zeichnungen der Profile und Inschriften sind von mir, mit Ausnahme der Fotografie von Me 89 (Taf. 1, 6; Andreas F. Voegelin†) und des Nachdrucks der ersten Umzeichnung der Epichysis BS 1422 (Abb. 8).

Für die finanzielle Unterstützung der Arbeiten, ohne die dieser Faszikel nicht möglich gewesen wäre, danke ich der Stiftung zur Förderung des Antikenmuseums. Für die finanzielle Unterstützung des Drucks bedanke ich mich bei der Ceramica-Stiftung und der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW). Bei Andrea Bignasca, dem Direktor des Museums, Peter Blome, dem früheren Direktor, Christoph Reusser, dem Präsidenten der Kommission der SAGW für das CVA, Vera Slehoferova, der früheren Kuratorin der Vasensammlung, und Rolf A. Stucky, dem früheren Lehrstuhlinhaber für Klassische Archäologie an der Universität Basel, bedanke ich mich für die grossartige Unterstützung in jeder Phase der Arbeit. Ebenso danke ich den Mitarbeitenden des Antikenmuseums Basel, besonders den Kuratoren Esaù Dozio, Laurent Gorgerat und Tomas Lochman sowie den Restauratoren Olivier Berger, Kurt Bosshard und Susanne Dürr für ihre Unterstützung. Christoph Reusser und Tomas Lochman danke ich für die Korrekturen des Manuskripts und für viele Hinweise und Anregungen.

Basel, im Juli 2020 Othmar Jaeggi