56 minute read

II.b-OBSERVATIONS DES METHODES DE RECHERCHES DE DONNEES

II.b- OBSERVATIONS DES METHODES DE RECHERCHES DE DONNEES

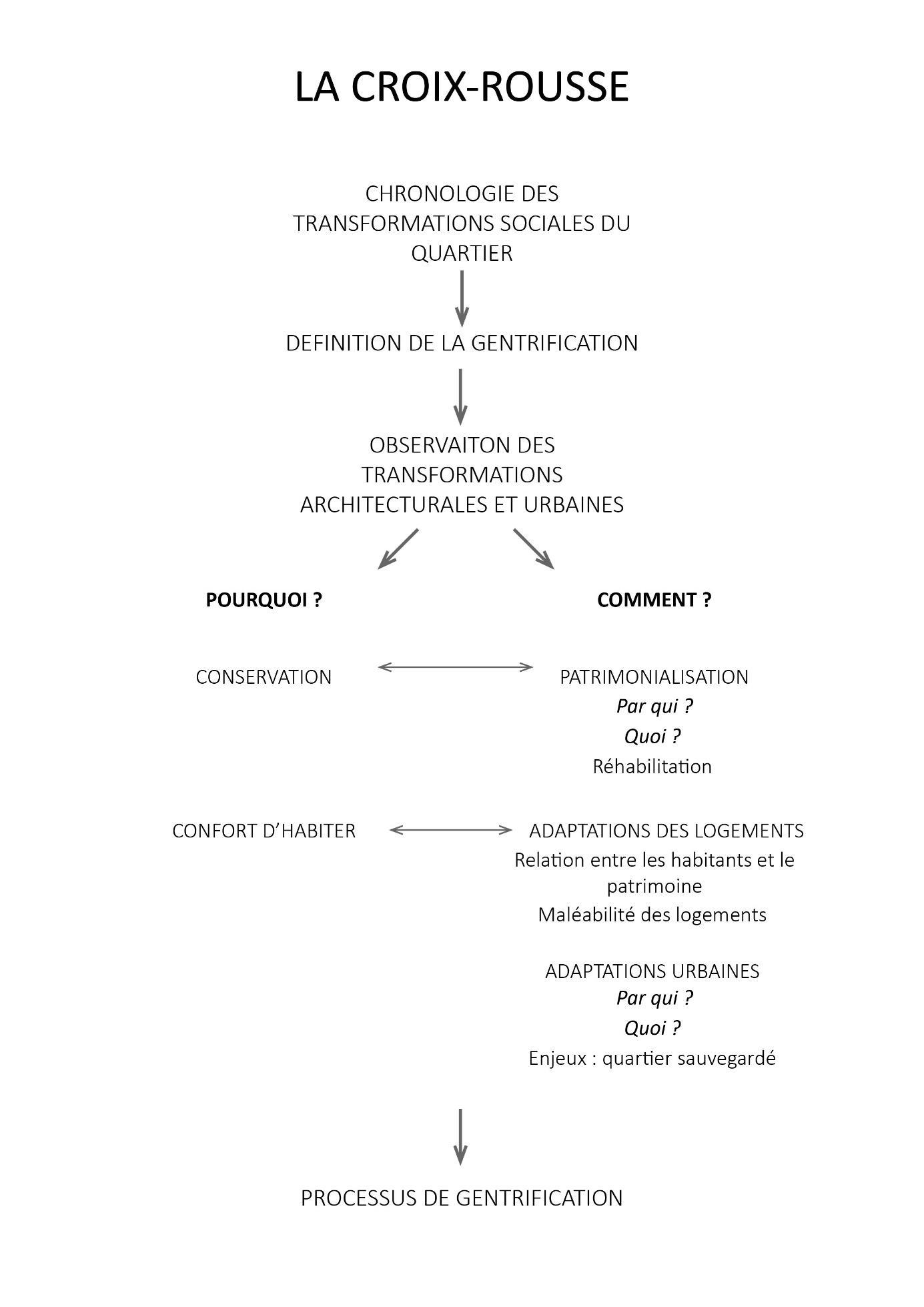

Pour construire la méthodologie comparative voulue, la démarche de recherche chronologique utilisée lors des premières analyses de la Croix-Rousse, sert de support pour développer d’avantage les deux cas d’étude. Ces premières esquisses permettent d’envisager certaines hypothèses de réponses plausibles.

Advertisement

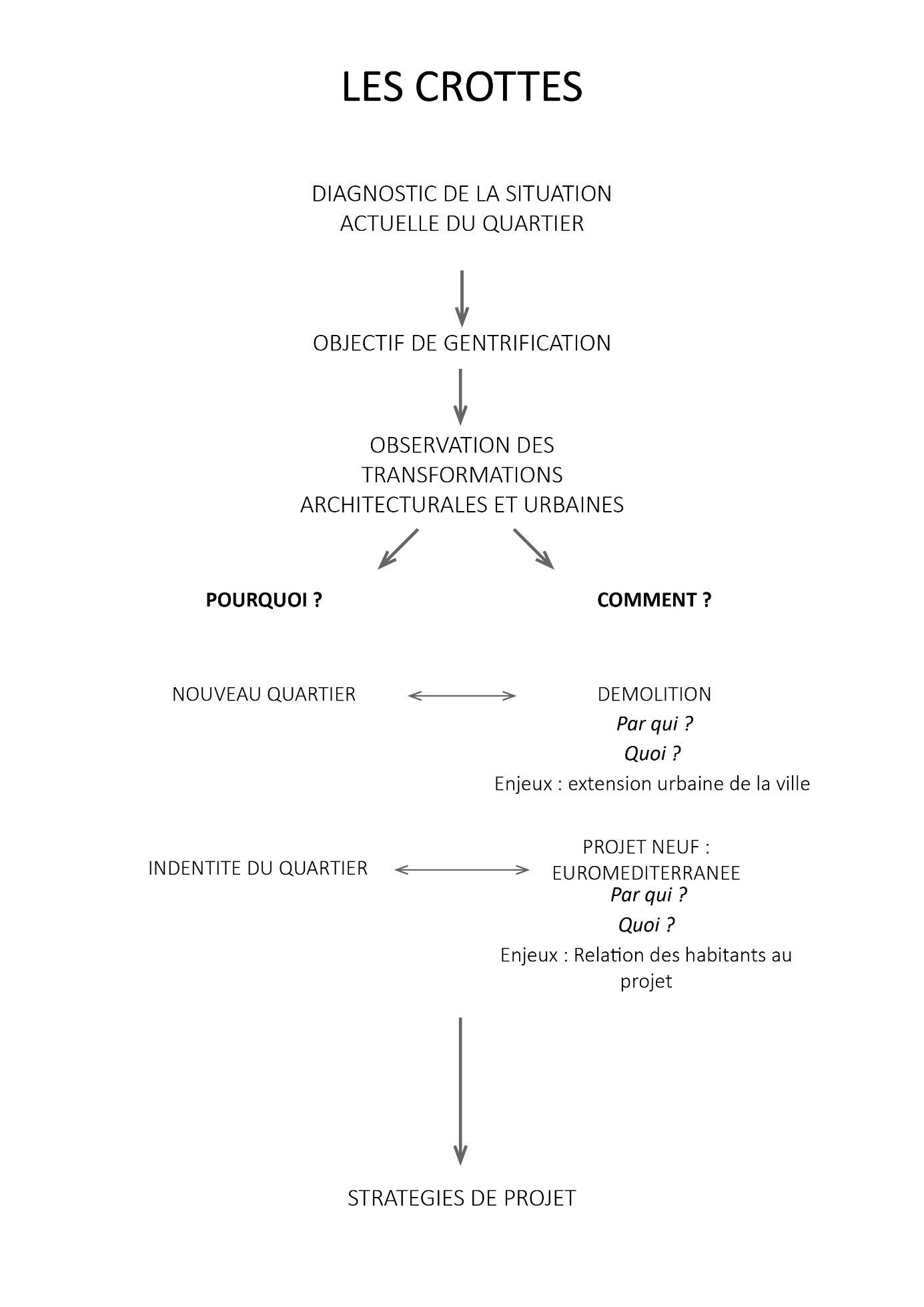

Dans le cas de la Croix-Rousse, la découverte des phénomènes de transformations expose l’hypothèse du processus de gentrification comme conséquence des projets urbains et architecturaux. Pour les Crottes, qui sont soumises au projet urbain d’Euroméditerranée, la chronologie semble inversée. La gentrification apparait comme l’objectif du projet urbain, mais n’est malgré tout pas présente actuellement dans le quartier existant des Crottes. Ainsi, la gentrification se révèle être la cause du processus de projet urbain d’Euroméditerranée. Au fil de cette approche chronologique, j’espère obtenir un ensemble de données pour suivre ces chemins d’enquête de réponses. Celles-ci me permettraient de comparer progressivement les cas d’études sur la relation émergente entre le processus de gentrification et le projet urbain. C’est pourquoi, les méthodes de recherche utilisées lors du premier rapport d’étude seraient reprises et approfondies pour cette étude comme support commun de comparaison.

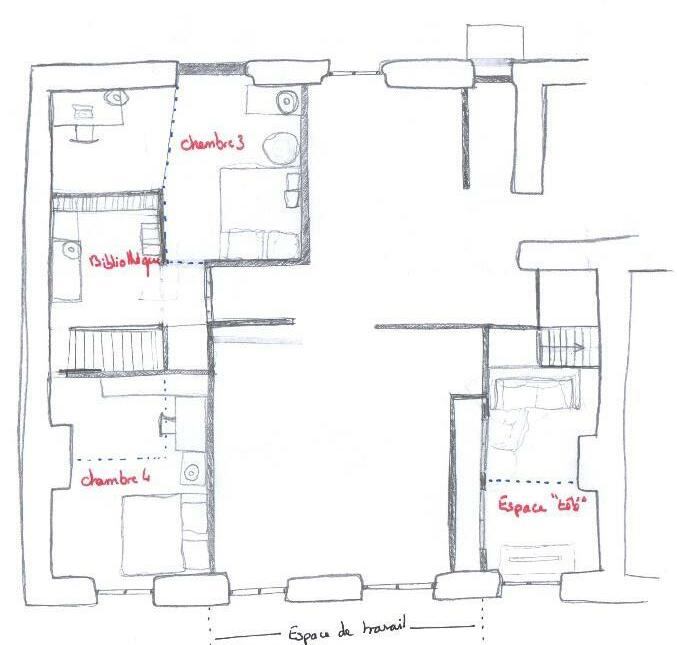

En partant des analyses de l’habitat ouvrier en Basse -Loire par Daniel PINSON, le relevé habité fut une approche systématique d’observation des transformations des logements1 . Il fut un outil de description des évolutions superposées au sein des logements faites par ses habitants. Ces documents s’associent à un travail photographique inspiré de celui d’Hortense Soichet. Les photos permettent d’illustrer l’occupation et l’appropriation des appartements par les habitants actuels. Afin de comprendre leur positionnement dans la chronologie de transformation sociale du quartier et leur vision critique, un entretien est fait auprès de l’ensemble des occupants des logements étudiés. Pour améliorer ces méthodes de recherche, j’envisage de préciser et redessiner les documents, de relever pour plus de précision et compréhension de la superposition des transformations. Cette méthodologie questionne sur la manière de représenter l’évolution et la relation à ce phénomène social dans le cas du quartier des Crottes et du projet Euroméditerranée à Marseille.

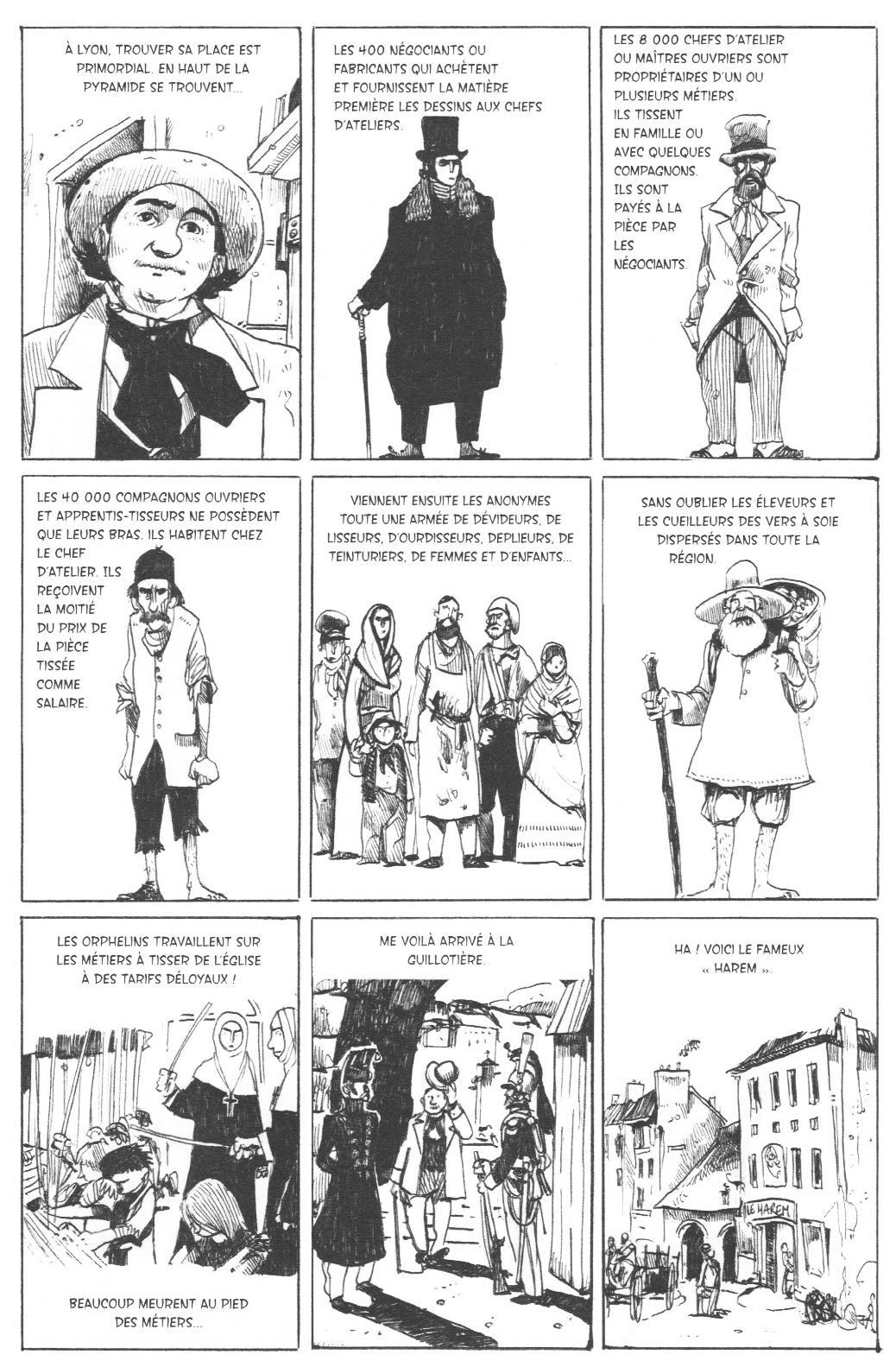

Pour assurer une analyse chronologique complète, je compte reprendre l'étude du contexte social et urbain avant quelconque ambition de gentrification dans les quartiers respectif. La bande dessinée Le linceuls du vieux monde de Christophe Girard2 m'a permis de découvrir l'origine du quartier de la CroixRousse pour annoncer les transformations sociales, urbaines et architecturales. J'envisage donc de reprendre cette approche historique pour la chronologie du secteur des Crottes. Cependant, la possibilité de réalisation des outils de recherche indépendamment pour chaque cas d’étude n’est pas écartée. Il est par exemple envisagé de dessiner une carte des démolitions effectuées et à venir en amont du projet Euroméditerranée pour exprimer la différence de stratégies urbaines.

Les documents obtenus au cours des thématiques chronologiques de recherche dans les cas d’études permettraient d’illustrer et de communiquer progressivement les transformations.

1 Exemple de l'association d'un relevé habité et de photographie d'un logement de Canut du quartier de la Croix-Rousse p.21 2 Corpus de fiches de lecture p.31

6. Hypothèse d'enquête chronologique dans le quartier de la Croix-Rousse, Lyon

7. Hypothèse d'enquête chronologique dans le quartier des Crottes, Marseille

CONCLUSION

L’option recherche rentre en cohésion avec le développement de mon parcours étudiant. Elle vient suivre les ambitions de recherche amorcées. Le retour critique effectué sur ces premières enquêtes a permis en partie de réutiliser des outils de recherche adaptés. Il me permet également de suivre une stratégie de recherche chronologique pour assurer l’analyse précise du processus de gentrification et des projets urbains étudiés.

Par la suite, la présentation de nouveaux supports d’analyse révèle des sources d’informations pour envisager la base nécessaire d’un état de l’art, cadre du sujet et corpus d’analyse. Ces premiers éléments me permettent de justifier mon projet de recherche pour l’inclure dans la continuité de celles existantes. Ils m’amènent également à envisager de construire une méthode de recherche comparative compte tenu de la dualité des cas d’étude. Celle-ci a pour but de déterminer progressivement la définition du sujet du processus de gentrification accompagnée des projets urbains en cours ou à venir dans le quartier de la Croix-Rousse et celui des Crottes.

Ainsi, l’option recherche me permet d’élaborer un parcours cohérent et justifié pour viser les ambitions d’un TPER, dans le but de l’associer à la pratique du projet.

17

BIBLIOGRAPHIE

GENTRIFICATION

BIDOU-ZACHARIASEN Catherine et POLTORAK Jean-François, « Le “travail” de gentrification : Les transformations sociologiques d’un quartien parisien populaire », Espaces et societes, 28 avril 2008, vol. 132133, no 1, p. 107-124

CHABROL Marie, COLLET Anaïs, GIROUD Matthieu, LAUNY Lydie, ROUSSEAU Max, TER MINASSIAN Hovig Gentrifications, Paris, Editions Amsterdam, 2016

COLLET Anaïs, Générations de classes moyennes et travail de gentrification. Changement social et changement urbain dans le Bas Montreuil et à la Croix-Rousse, 1975-2005, Université Lumière - Lyon II, 2010

LEBRETON Alexis et MOUGEL Grégory, « La gentrification comme articulation entre forme urbaine et globalisation : approche comparative Londres / Berlin », Espaces et societes, 28 avril 2008, vol. 132-133, n ° 1, p. 57-73

MOROVICH Barbara, « Miroirs anthropologiques et changement urbain. Qui participe à la transformation des quartiers populaires ? », Espaces et societes, 2019, vol. 179, no 4, p. 212-215.

Aléas de la patrimonialisation urbaine - Espaces et sociétés 2013/1 (n° 152-153)

La gentrification urbaine - Espaces et sociétés 2008/1 (n° 132-133)

LA CROIX-ROUSSE

COLLET Anaïs, Générations de classes moyennes et travail de gentrification. Changement social et changement urbain dans le Bas Montreuil et à la Croix-Rousse, 1975-2005, Université Lumière - Lyon II, 2010

GIRARD Christophe et SERNA Pierre PréfacierLe linceul du vieux monde:, Nice, France, Les Enfants Rouges, 2019

SHERIDAN George J., « Esprit de quartier et formes de solidarité dans les mouvements sociaux et politiques des ouvriers en soie de Lyon, 1830-1880 », Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d’ethnologie, 1991, vol. 19, n 2, p. 17-38

AVAP PROJET. LYON 1er DIAGNOSTIC PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL DÉPARTEMENT DU RHÔNE JUIN PDF

LES CROTTES – EUROMEDITERRANEE

BERTONCELLO Brigitte et DUBOIS Jérôme, Marseille Euroméditerranée: accélérateur de métropole, Marseille, France, Parenthèses, 2010

BESCHON Marie, « Euroméditerranée : faire la ville sans ses habitants ? », Métropolitiques, 6 mai 2021.

MAISETTI Cesare Mattina & Nicolas, « Sociologie de Marseille : la « ville habitée » contre la « ville imaginée » », Métropolitiques, 26 juin 2015.

MAMOU Isabelle Berry-Chikhaoui & Agnès Deboulet & Patrick Lacoste & Khedidja, « Faire face au renouvellement urbain », Métropolitiques, 6 décembre 2021.

RONCAYOLO Marcel,« Marseille, ville populaire » dans L’imaginaire de Marseille : Port, ville, pôle, 2014

VALEGEAS Camille François & Kevin Vacher & François, « Marseille : les batailles du centre-ville », Métropolitiques, 29 novembre 2021.

METHODOLOGIE COMPARATIVE

AUTHIER Jean-Yves, D’une ville à l’autre, Recherches, La Découverte, 2019

BROMBERGER Christian, Le match de football : Ethnologie d’une passion partisane à Marseille, Naples et Turin, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme (coll. « Ethnologie de la France »), 2015

COLLET Anaïs, Générations de classes moyennes et travail de gentrification. Changement social et changement urbain dans le Bas Montreuil et à la Croix-Rousse, 1975-2005, Université Lumière - Lyon II, 2010

DETIENNE Marcel, « Comparer l’incomparable », Paris, Éditions Le Seuil (coll. . « Points »), 2009

LEBRETON Alexis et MOUGEL Grégory, « La gentrification comme articulation entre forme urbaine et globalisation : approche comparative Londres / Berlin », Espaces et societes, 28 avril 2008, vol. 132-133, n ° 1, p. 57-73

VIGOUR Cécile, La comparaison dans les sciences sociales, Repères, La Découverte, 2005

ANNEXES

Exemple de Relevé habité et Photographies d’un appartement de type Canut, Croix-Rousse, Lyon

Hypothèse d’occupation par les ouvriers Canuts aux XIXème Transformations faites par les habitants précédents Adaptation du logement par la famille actuelle

Sylvain Maestraggi, « Marseille : à la lettre, un port », Mais de quoi ont-ils eu si peur ? ENSA.Marseille,

CADRE DU SUJET

Quelle est la relation entre ville et port à Marseille ?

PROBLEMATIQUE

« Mais de quoi ont-ils eu si peur ? »

ETAT DE L’ART

« Marseille Ville & Port », René Borruey, Antoine Picon, Jean-Denis Espinas

HYPOTHESE

Les textes d’échanges de description des alentours du port de Marseille entre Walter Benjamin et Siegfried Kracaueur tournent autour d’un acte de démolition de la ville qui ne les laisse pas indifférents, ce qui serait perçu comme un sentiment de peur par Christine Breton. L’hypothèse de réponse est fondée sur une fiction prenant appui sur la traduction de l'analyse de leur échange.

METHODOLOGIE

- Traduction et interprétation des échanges des protagonistes - Etude du contexte historique de leur relation - Comparaison d’article évoquant l’absorption de la ville par le port - Interprétation de l’imagination d’un rêve perçu comme un cauchemar - Recherche de la signification de la destruction pour comprendre la genèse du sentiment de peur : assimilation à la démolition de Berlin qui a perturbé la vision de la ville que pouvait avoir ses habitants - Définition de trois chapitres permettant de comprendre comment l’urbanisme est pensé comme une catastrophe : Critique politique, Leur vision de Marseille, Détails de l’hypothèse portée par Christine Breton

BIBLIOGRAPHIE / SOURCE

- Walter Benjamin « Marseille : à la lettre, un port » - Nouvelles, Articles, Roman, Article de presse pour contextualiser l’époque des trois philosophes (Walter Benjamin, Ernst Block, Siegfried Kracaueur) - Les cahiers du Sud - Article de Siegfried Kracaueur - Joseph Roth - Albert Londres - Cahier de photographies avant la démolition en question

Observatoire de la gentrification, « Mort à la gentrification » La DAR, 7 avril 2022

CADRE DU SUJET

Gentrification en cours du quartier de la Plaine à Marseille.

PROBLEMATIQUE

Comment contrer la gentrification du quartier de la plaine ?

ETAT DE L’ART

Les membres du centre d'observation expose les faits de la gentrification d'ont-ils font face et se fondent sur leurs images et celles des autres habitants. Ce qui les amène à être confronter à une image générale de Marseille comme une « ville à investir »

privé. HYPOTHESE

La gentrification du quartier mène à la délégation du devenir du quartier au secteur

La vie de quartier des habitants participent à ses dépens à sa gentrification.

METHODOLOGIE

Observation significative de la gentrification : - Augmentation des prix des loyers - Arriver des habitants de plus en plus aisés - Libération des marchés du logement

Collection des données : - Augmentation des prix des commerces - Recensement des habitants du quartier - Diminution de la part de logement sociaux

L’objectif est d’exploiter les données récoltées pour en faire des outils de communication lors de manifestations et de contestation face à la gentrification du quartier de la plaine.

Discussion sur les stratégies à mettre en place : - Manifestation / affichage des données significatives pour diffuser l’information - Proposition d’une charte de relogement en amont de la rénovation urbaine projetée afin de limité l’augmentation du niveau de vue Tous les participants ont une ambition commune, celle de contrer le processus de gentrification qui débute dans le quartier. Pourtant, en les écoutant, ils remarquent progressivement que certains d'entre eux font parti des gentrifieurs sans s'en apercevoir. On remarque que les habitants veulent conserver leur quartier et pouvoir y rester vivre sans augmentation du niveau de vie. Cette volonté est

présente chez les gentrifieurs à qui pourtant la présence fait défaut, en augmentant le niveau de vie du quartier et repoussant ses habitants.

BIBLIOGRAPHIE / SOURCE

du prix/m² Secteur de vente et de location : Airbnb, Leboncoin, DVF gouv pour une cartographie

Alexis Lebreton & Grégory Mougel, La gentrification comme articulation entre forme urbaine et globalisation : approche comparative Londres/Berlin « Espaces et sociétés » n°132-133, 2008

CADRE DU SUJET

Les deux chercheurs étudient le rôle de la gentrification dans l'évolution de la position du phénomène de globalisation des deux villes importantes, Londres et Berlin. Pour cela, ils se consacrent à l'influence du processus de gentrification dans les transformations urbaines et sociales.

PROBLEMATIQUE

En quoi la gentrification influe-t-elle sur la forme urbaine et le principe de globalisation dans les villes de Londres et Berlin ?

ETAT DE L’ART

- Dangschat, J.S Friedrichs, Gentrification in der inneren Stadt von Hambourd Eine empirische Untersuchung des Wandels von drei Wohnvierteln, Hamburg - Glass.R, "Aspects of Change" in Centre for Urban Studies, London : Aspects of Change Ces références leurs servent de socle à la qualification générale de ce qu'est la gentrification confrontée aux différents phénomènes de transformation de Londres et Berlin.

HYPOTHESE

Les contextes politiques et sociaux ont leur rôle a joué sur la différenciation des étapes du processus de gentrification des deux cas d'études et aussi sur le relation au phénomène mondial de globalisation.

METHODOLOGIE

L'enquête du processus de gentrification se fait par une méthodologie comparative. Pour cela, les éventuels caractéristiques inchangeables de la gentrification sont illustrées par la description chronologique des transformations des deux villes.

Présentation des cas d'étude : Un diagnostic social et urbain du contexte des deux villes en amont des transformations majeures de la fin XXème est dessiné à partir de l'analyse de la "géographie sociale urbaine". Leur confrontation permet d'amorcer les ressemblances et les différences des deux cas, étant potentiellement à l'origine des deux gentrifications distinctes.

Pour situer et comprendre le contexte du phénomène, des cas similaires de grandes villes dans le monde accompagnent la présentation.

Décomposition chronologique du processus de gentrification : Dans chaque étapes du processus, les deux villes sont traitées cas par cas pour révéler leurs ressemblances et différences et en comprendre la raison.

L'observation par un aller-retour entre l'échelle des quartiers, de la ville et du monde démontre et illustre les restructurations différentes des villes. Le tout précisé par des données chiffrées et cartographiées permet de comprendre le statut de Londres et Berlin dans la globalisation.

De ces observations découlent un objectifs commun de projet urbain pour des nouvelles classes sociales. Cependant, les transformations se distinguent dans le temporalité et dans leur approche. Londres suit la définition "classique" de la gentrification en se consacrant sur la conservation des centres historiques comme valeur et attrait social. Contrairement à Berlin, la considération à ce "stock" historique diffère. Les édifices anciens se voient être un enjeux aux développement des projets urbains. Ainsi, l'attrait social pour de nouveaux habitants se fait par la construction de logements neufs pour des classes aisées. Progressivement, le processus de gentrification est traduit par des stratégies de projet urbain variées.

Pour conclure et ouvrir le sujet de l'article, les chercheurs terminent la chronologie des évènements par le rôle des acteurs qui maintiennent et impactent le développement de la gentrification dans ces villes. Ils questionnent la disparition de la mixité sociale pour une généralisation sociale et une régénération confrontée aux préexistences.

BIBLIOGRAPHIE / SOURCE

- Film : • Ken Loach, Les dockers de Liverpool, 1997 • Ken Loach, Sweet six-teen, 2002 • Ken Loach, Just a kiss, 2004 - Mougel.G, Berlin (1990-2000) Processus et formes de division sociale d’un espace intra métropolitain réunifié, Université de Caen, 2006 - Krate et Brost, Berlin : Métropole zwischen Boom und Krise; Opladen, Leske und

Budrich, 2000 - Marcuse, "Die geteilte Stadt", A.Scharenberg, Berlin : Berlin Global City oder

Konkursmasse ? Eine Zwischenbilanz zehn Jahre nach dem Mauerfall, Karl Dietz

Verlag, Berlin, 2001, p.27-37 - Grésillon.B, Berlin métropole culturelle, Paris, 2002 - Harvey.D, The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural

Change, Cambridge, 1989 - Swyngedouw.E, "Neither Global nor Local Glocalisation and the Politcs of Scale", in

The Global and the Local : Making the Connections, New-York, 1996 - Kunzmann, Wegener, The Pattern of Urbanisation in Western Europe 1060-1990, ,

Rapport de la direction generale de la Commission des Communautés européennes dans le cadre de l'étude " Urbanisaiton et function des villes dans la Communauté

Européenne", Dortmund, 1991 - Sassens.S "Ausgrabungen in der Global City" in A.Scharenberg, Berlin : Global City oder Konkursmasse ?, Berlin, 2001, p. 14-27 - Hamnett, C, Unequal City. London in the global arena, Routledge, 2003 - Krate.S, "City of Talents ? Berlin's Regional Economy, Socio Spatail Fabric and "Worst practice" Urban Gouvernance", in International Journal of Urban and Regional research n°3, 2004, p. 511-529 - Haussermann.H, "Prenzlaeur Berg Eine Erfolgsgeschichte ?" in Netwerk Stadt und

Landschaft, eth zurich, 2004, p.49-57

- Levine, Government Policy and Gentrification : the case of Prenzlauer berg,

Germany, 2002 - Smith.N, "La gentrification comme stratégie urbaine globale", in Esprit, 2004, p. 160-164 - Hamnett, Randolph, "The Rôle of Landlorf Disinvestment in Housing Market

Transformation : an Analysis of the Flat Break up Market in Central London", in

Transactions of the Institute of British Geographers, n°9, p. 259-279 - Williams, "Building societies and the Inner Cityt" in Transactions of the Institute of

British Geographers, n°1, 1978, p. 23-24 - Haussermann, Glock Keller, " Eigentumsstrukturen zwischen Persistenz und Wandel: zu den Folgen der Restitution in suburbanen und innerstädtischen Gebieten", in M.

Blacksell, H. Häussermann et G. Skapska, (Hrsg), Eigentumsrückübertragung und der Transformationsprozess in Deutschland und Polen nach 1989, Working Paper n°2, 1999 - Bernt. M. ; Holm. A, . « Gentrification in Ostdeutschland. Der Fall Prenzlauer Berg », eutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften, Jahrgang 41, Heft II, p. 125-150, 2002 - Hamnett. C. ; Whitelegg. D, « The Loft Conversion Market in Central London: a Case

Study of Clerkenwell », Final Report to the Economic and Social Research Council, 2001 - Oppermann. J, « Mieten, Einkommen und soziale Entwicklung in Erhaltungsgebieten am Beispiel Prenzlauer Berg », Mieterecho, n°275, p. 7, 1999 - Lebreton, A.." Formes et processus de la division sociale de l’espace d’une ville globale. L’exemple du Grand Londres ", thèse de doctorat, université de Caen, p.363, 2004 - Travaux du Gwac : un réseau de recherche consacré à la relation entre les villes dans le monde

« Architecture du XXe siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle », Culture et Recherche 138, Transformation Christel Palant-Frapier

Les édifices du patrimoine au sein des villes, provenant de différents temps et répondant un à contexte social et urbain différents de celui d’aujourd’hui, questionnent sur leur devenir. Aussi, Christel Palant-Frapier, maîtresse de conférence dans le domaine de l’histoire et des cultures de l’architecture à l’ENSA Versailles à LEAV, présente dans cet article la préoccupation du ministère de la culture au sujet du rôle du patrimoine bâti du XXème siècle, dans le « développement durable des territoires ». En effet, le contexte d’après-guerre où la reconstruction est régie par la production en quantité de logements et l’attractivité industrielle des villes, laisse derrière lui des édifices de logements importants et des équipements publics qui font, aujourd’hui, partie de l’ « ordinaire ». Afin de comprendre et résoudre les problématiques politiques, sociales et culturelles de ce patrimoine, notamment « récent », une stratégie de recherche commune est lancée.

Le programme de recherche permet de mettre en avant une architecture héritée qui se doit de convenir au « cadre de vie » de ses habitants actuels. Ces édifices sont soumis à des mutations sociales, révélatrices d’une évolution du contexte dans lequel ils sont implantés. A cette problématique sociétale s’ajoute l’enjeux environnemental qui interroge sur le devenir structurel de l’héritage bâti. Ainsi, de nouveaux axes de recherches émergent concernant les stratégies d’adaptation de ces existants. Les méthodes de réhabilitation ou restauration sont envisagées tout en évitant potentiellement la destruction afin de convenir au « recyclage » de ces édifices pour « sauvegarder » et valoriser la « valeur culturelle de l’architecture ». Ce phénomène d’adaptation du patrimoine devient sujet de recherche afin d’assurer sa transformation et sa valorisation au sein des projets. Le patrimoine architectural est alors envisagé comme support de réponse aux problématiques urbaines. Par conséquent, Christel Palant-Frapier expose la nécessité d’association de connaissances « pluridisciplinaires » pour envisager l’amélioration de la qualité de vie urbaine par le changement du patrimoine faisant partie entière du projet. Les connaissance du patrimoine et de son environnement deviennent indispensables aux projets de transformation envisagés.

Le constat d’un patrimoine du XXème siècle confronté au contexte d’aujourd’hui et ses enjeux, ouvre les relations entre « recherche fondamentale » et « recherche appliquée ». Les enjeux mènent vers des recherches de stratégies de cohésion entre les réponses aux problématiques actuelles et la préservation du patrimoine. Cet article présente le patrimoine architecturale comme sujet de recherche et comme outils de « décloisonnement » des pratiques architecturales au service d’une préoccupation commune concernant le développement durable du territoire à toutes ses échelles.

Cette article rentre dans le cadre de mes recherches concernant l’impact des mutations sociales sur le patrimoine existants notamment à l’échelle du quartier. Les recherches présentées peuvent servir à la compréhension de la résultante du phénomène par les différentes stratégies d’adaptation révélées et définir le lien entre les recherches et la décision de projet urbain sur le territoire.

« Les rencontres doctorales en architecture et paysage 2017 sur le thème de la représentation » Culture et Recherche 138, Représentations

La représentation en architecture est un outil utilisé tout le long de la conception et construction du projet. Cet article expose des axes de recherche selon une classification des types de représentations en trois catégories définies durant la présentation de projet de doctorant en architecture et paysage en 2017 à l’ENSA de Paris La Villette. En observant l’ensemble des méthodes et objets de la représentation d’un phénomène, d’une pensée ou d’un édifice, elle est perçue à la fois comme un outils de réflexion, conception et diffusion. D’un point de vue large de la pratique en sort des caractéristiques spécifiques qui dépendent de son usage.

La première définie est la « représentation rétrospective et descriptive », qualifiée comme « figurative, discursive ou mentale », elle n’appartient pas qu’à l’architecte. Elle émane de différents domaines et de dimensions non visibles « des environnements construits » pour former un « corpus d’analyse » servant de support de recherches et d’études. Ces représentations extérieures à la vision de l’architecte questionnent sur sa manière d’interprétation critique devenant source de données à la recherche architecturale. De cette représentation émerge la « projective et performative » propre à l’architecte et au paysagiste qui permet d’exprimer leur interprétation et intention du projet afin d’initier sa conception. Elle interroge sur la multiplicité des moyens et de formes de représentation utilisée selon les processus de projet voulus. Il en découle la « représentation comme outil heuristique et analytique » définit comme l’ « outillage […] du chercheur ». Elle regroupe les précédentes dans le but de fonder une analyse et la rendre lisible par différents outils et formes de représentations au service de la compréhension des données du projet. L’article présente donc la question de la nécessité de la représentation du point de vue de son interprétation et de sa réalisation. Elle est à la fois communicante et communiqués par le biais de multiples forment et outils.

Cet article accompagne mes recherches qui reposent sur la lecture et l’interprétation du « corpus d’analyse » pour mener à la communication d’un phénomène de mutation sociale associée à une mutation architecturale du patrimoine.

Le linceul du vieux monde , L’intégrale (Tome 1,2,3) Christophe Girard – 2019

Christophe Girard né le 29 mai 1968 est un dessinateur de bande dessinée. Il se spécialise dans les dessins inspirés de fait réel aux côtés de la maison d’édition Les Enfants Rouges.

« La révolte des canuts 1er -22 novembre 1831, les prémisses de la révolte »

La seconde révolution industrielle à amener de nouvelles conditions ouvrières. La Croix-Rousse est surnommée « la grande fabrique ». Les premiers ateliers de tisserands apparaissent en 1536 sous François Ier. Au XIXème siècle, la ville de Lyon comptait 400 négociants, 8 000 chefs d’ateliers et 40 000 compagnons.

«[…] au bas de l’échelle sociale, l’armée des dévideurs, des lisseurs […] la masse anonyme des femmes ouvrières et des enfants innombrables. », malgré le nombre important d’ouvrier canuts, ils représentent le bas de l’échelle sociale. Derrière ses hommes canuts se cachent souvent sa famille : femme la canuse et enfants qui aident aux travailles dans de l’ouvrier.

Les orphelins sont envoyés aux canuts pour travailler sur les métiers à tisser. Leur petite taille permettait de réparer des éléments du métier, ou bien de raccommoder des fils rompus. Pour compléter le revenu de la famille des canuts envoyaient leur fille dans les bars à la prostituions. Ainsi, la révolution des canuts était une affaire de famille, les femmes et les enfants manifestaient au côté des canuts avec fierté « J’ai révolutionné ! » énonce un garçon lors des violences des manifestants.

« […] les négociants achètent la matière première, les chefs d’atelier la font travailler par les ouvriers qui revendent les pièces de soies. ». Les soyeux, négociants sont les marchands de soie qui achètent la matière première, généralement à l’étranger. Il la fournit aux canuts, les maitres ouvriers, chef d’atelier, qui transforment la soie à l’aide des métiers aidés par la famille ou des compagnons logés et nourris. Plus tard, Jacquard crée un nouveau métier à tisser, plus grand et plus rapide. Ils viennent concurrencer la production des anciens. Les canuts veulent instaurer un salaire minimum afin de rentabiliser leurs heures de travail et sont concurrencés par les nouveaux moyens de productions émergent. Ce contexte critique mène à la révolution des canuts. Le 21 novembre 1931 à 7h la première révolution est planifiée, le 23 novembre les canuts prennent le pouvoir et impose la République des Canuts qui ne chutera le 3 décembre. Le duc d’Orléans (Louis Philippe Ier) impose l’ordre royal et bourgeois. « Disparaissez, nous n’avons plus besoin de vous. » sont les cries d’une femme ouvrière aux autorités. « Vivre en travaillant ou mourir en combattant. » telle est la devise de Jean-Claude Romand. « 90 000 lyonnais et croix-roussiens travaillent directement la soie », la soie est une source importante de travaille et source d’économie dans la ville de Lyon. La Croix-Rousse se construit au service de la soie. Les logements sont des modèles répétitifs qui accueillent les métiers. Des infrastructures, tout comme la condition des soies qui permet la conservation du tissu, sont des repères du quartier.

« La révolte des canuts 22 novembre 1831 : La déroute »

Lors des révoltes de l’émergence de la révolte des canuts, les ouvriers du village de la Guillotière apportent leur soutien aux canuts. Les appartements canuts sont aménagés de façon à concilier le travail et la vie de famille. Les métiers à tisser sont placés côtés fenêtres et dans les angles ou fond de l’appart se trouve des mezzanines, accessibles par une échelle, servant de chambre pour l’ensemble des membres de la famille. Le plan urbain, les typologies des immeubles canuts sont propices à centre les forces opposantes. Les formes urbaines des pentes de la Croix-Rousse permettent donc de contrer la montée des autorités sur la colline de la Croix-Rousse. Les canuts se réunissent et mangent ensemble dans les « gargottes » et « bouchons » lyonnais ou bien « dehors ». « […] Les fabricants interdisent aux canuts de cuisiner à côté des métiers à tisser. Ils ne veulent surtout pas que les précieux tissus sentent notre graillon ! » dit un compagnon à un client du bouchon.

« La révolte des canuts 23 novembre – 7 décembre 1831 : A l’aube du rêve

La révolte des canuts et une révolution qui réuni toutes les générations, et tous genre. « Nous les femmes, on demande juste à commencer la journée à 5h du matin et non pas à 4h ! […] et vous avez baisser notre salaire […] Aux femmes, oui ! Mais aussi aux enfants, aux hommes ! Vous n’avez fait qu’augmenter notre désespoir et notre colère ! » crie la prostitué Julia à l’élu, le maire adjoint. Le 23 novembre 1831, les canuts s’emparent de l’Hôtel de Ville pour négocier un nouveau gouvernement. Lacombe, un canut et chef volontaire du Rhône, un bonapartiste s’auto-proclame maire. Il prend peur face à l’ampleur des circonstances, il quitte rapidement ses fonctions au côté de Dervieux, un marchand chapelier et républicain. Il est remplacé par Guillat, un instituteur volontaire. Aussi, il n’y a plus aucun membre ouvrier dans la direction du gouvernement canuts. « ON A GAGNE ! » s’exclame les canuts face à l’annonce de l’adjoint Bosset « […] La ville s’engage à prendre sur la caisse municipale les fonds nécessaires pour assurer le paiement de la différence sur les pièces livrées à la fabrication depuis le 21 novembre et ce, pour atteindre le prix initial du 1er novembre. Ce réajustement est donc rétroactif et perdurera jusqu’à la révision du tarif par une nouvelle commission qui sera élue dès le 15 décembre ! ». Les canuts gagnent la révision des hausses des tarifs des tissus et une compensation financière est promises. Cependant, le duc d’Orléans envoie les troupes et un nouveau maire, Prunelle, afin de reprendre le contrôle de la ville. La reprise de l’Hôtel de Ville se fera passivement. L’argent obtenue pour les compensations financières servira plus à la ville qu’aux canuts. La hausse des tarifs est nulle. Des livrets de « bonne conduite » sont mis en place. Tous les ouvriers qui ne sont pas sur la liste sont fortement poussées à quitter la ville et amener à combattre pour l’Etat en Algérie, ce sera environ 10 000 ouvriers exilés. Seulement les ouvriers de plus de 4 métiers ont le droit à la parole, mais ils abandonnent l’accord tarifaire.

Cette ouvrage me permet d'illustrer et de comprendre l'identité sociale, urbaine et architecturale du quartier de la Croix-Rousse. La représentation graphique et narrée des évènement assurent la communication de l'analyse des transformations étudiées.

Cette fiche de lecture de lecture en cours concerne l'introduction de l'ouvrage collectif "Gentrifications".

CHABROL Marie, COLLET Anaïs, GIROUD Matthieu, LAUNY Lydie, ROUSSEAU Max, TER MINASSIAN Hovig "Introduciton", Gentrifications, Paris, Editions Amsterdam, 2016

« La gentrification, qui symbolise pour certains la renaissance de vieux quartiers démodés, pour d’autres une nouvelle forme d’inégalité socio-spatiale, […] qui s’implantent dans les quartiers populaires » (p.23) Dans un quartier, le phénomène de gentrification « s’y déroule selon un schéma linéaire jusqu’à un stade final d’homogénéisation sociale » (p.24) « La gentrification émerge en effet progressivement, au croisement de trajectoires de villes, de quartiers, de politiques, de dynamiques commerciales et d’habitants, trajectoires qu’il faut saisir dans leur totalité pour en comprendre les effets à la fois sociaux et spatiaux. » (p.25) Il existe une gentrification « socioculturelle » « […} du côté de la demande de logements et de services et explique la gentrification par les goûts d’une nouvelle classe sociale urbaine désireuse de vivre en centre-ville » (p.27), une économique « […] par la création d’une nouvelle offre de logements […] »

Les « pionniers » sont des jeunes, sans enfants, artistes, intellectuels, ils « achètent et réhabilitent des logements très dégradés. » (p.28) Cette première phase permet de « promouvoir » le quartier, « c’est-à-dire de le rendre visible auprès de nouveaux ménages appartenant aux mêmes groupes sociaux et culturels que les pionniers. » (p.28)

« C’est alors que l’on observe les premières évictions, celles des résidents « déjà là », ouvriers ou sans emploi. Elles font notamment suite à la transformation progressive en logements individuels de maisons abritant plusieurs familles ou au rachat successif de petits appartements mitoyens en vue de réaliser un seul grand logement. » (p.28) La gentrification s’affirme et la ville tente de suivre ce phénomène « […] le quartier, de plus en plus visible, attire désormais un plus grand nombre d’investisseurs et de spéculateurs, tandis que les pouvoirs publics accompagnent la mutation en développant des équipements collectifs. » Ces quartiers sont investis par les classes moyennes généralement à la recherche de propriété et non de location. Ces investisseurs sont suivis par les banques qui reconnaissent le potentiel du quartier rénové. Les « pionniers » y voient alors l’opportunité de vendre leur bien. Le phénomène de gentrification est signifié par un principe linéaire d’ « étape » successive » représenté par différents acteurs selon les séquences contextuelle qui viennent remplacer les gentrifieurs précédents. La classe moyenne dans le rôle de gentrifieur est qualifié de « nouvelle classe moyenne » qui souhaite le « retour » en centre-ville contre la vie en pavillon en périphérie. La gentrification apparait comme une transition vers une société post-industrielle.

Les classes moyennes de la gentrification agit de tel sorte également à affirmer et contrer les inégalités sociales, de genre, …. En effet, certain ayant vécu une gradation sociale, ils sont en contacts direct avec les classes sociales marginalisé tel que les classes populaires. « Néanmoins, en investissant le quartier, ils en changent l’image et « préparent le terrain » pour d’autres groupes sociaux moins enclins à franchir des barrières sociales. » (p.32) La gentrification apparait comme la lutte des classes au sein du milieu urbain.

« La gentrification devient une « conquête hautement intégrée de l’espace urbain », menée notamment par les promoteurs et investisseurs privés, qui produisent de nouveaux paysages urbains « prêts à consommer. » (p.37)

Ce corpus de fiches de lecture décompose les étapes successives de présentation de la recherche faite par Anaïs Collet dans sa thèses. Il se concentre uniquement sur des parties significatives de la thèse.

Générations de classes moyennes et travail de gentrification. Changement social et changement urbain dans le Bas Montreuil et à la Croix-Rousse, 1975-2005, Université Lumière, Lyon II, 2010 Anaïs Collet

Anaïs Collet est une sociologue, maître de conférence et chercheuse au laboratoire SAGE (Sociétés Acteurs Gouvernements en Europe). Suite à ses études en sciences sociales, elle se spécialise, au côté de Jean-Yves Authier, au sujet du processus de gentrification dans les villes et des politiques urbaines.

« La Croix-Rousse, quartier historique des ouvriers de la soie, est devenue le lieu emblématique des bobos. Ces urbains, dont la majorité ne sont pas natifs de Lyon ni du Rhône, ont été attirés par le côté village et les beaux logements du quartier, d'anciens ateliers de canuts reconvertis en lofts ou appartements de caractère, avec poutres apparentes, plafonds hauts de plus de 3 mètres et tomettes anciennes. Ils ont commencé par investir « le plateau », situé au sommet de la colline, avec ses immeubles bas, ses petites places, son marché et ses panoramas magiques, puis ils ont conquis « les pentes », un habitat plus dense où cohabitent une population ancienne modeste, des jeunes alternatifs, des créateurs et des cadres supérieurs. » (« Les bobos font passer les villes à gauche. A la Croix-Rousse, des « intellos » dans les murs des canuts », Le Monde, 25 juin 2007, p. 3) (p.9)

« La notion de gentrification a pourtant pénétré le monde académique francophone dès 1985 grâce à une publication de Francine Dansereau en 1985 dans la revue Sociologie du travail ; l’auteure y présente le phénomène et les premiers travaux américains et canadiens qui lui sont consacrés. Elle traduit dans cet article le terme « gentrification » par « reconquête » et le définit comme l’élévation du niveau socio-économique et l’amélioration du cadre de vie qui découlent de l’arrivée massive de nouveaux habitants dans des quartiers anciens. Elle insiste également sur le caractère privé, spontané et graduel de cette réhabilitation du bâti ancien portée par les ménages, qui contraste avec les opérations de démolition-reconstruction en général encadrées sinon financées par les pouvoirs publics. » (p.80)

En France, ce sont encore prioritairement ces politiques urbaines, leur élaboration, leur mise en œuvre et leurs effets en termes de peuplement qui sont prioritairement étudiées. Le terme gentrification apparaît dans les travaux sociologiques de Jean-Yves Authier (1993, 1995) et de Patrick Simon (1994, 1995) consacrés à deux quartiers français, Saint-Georges à Lyon et Belleville à Paris, qui connaissent, pour le premier, une OPAH, et pour le second différentes formes de rénovation urbaine. Les deux auteurs montrent la diversité des acteurs et des logiques contribuant à la transformation de ces quartiers anciens : populations différenciées, mobiles et sédentaires, commerçants, pouvoirs publics, promoteurs et marchands de biens… (p.80)

OIRIGINE EN GENERAL DE LA GENTRIFICATION

Le phénomène de gentrification débute dans les années 1980, une période durant laquelle « […] l’inscription dans l’espace résidentiel est un élément constitutif de la position et de l’identité sociales, notamment pour les classes moyennes » (p.19) « […] l’espace résidentiel apparaît mobilisé comme support de projections et d’expression de valeurs (Bidou, 1984), comme lieu « d’expérience

quotidienne de la différence » (Chalvon-Demersay, 1984) ou comme « recours et enjeu » de mobilisations collectives (Bensoussan, 1982), permettant aux individus de développer un sentiment d’appartenance et de se donner une visibilité dans la ville. » (p.20) « Le phénomène de gentrification – c'est-à-dire le processus par lequel d’anciens quartiers populaires de centre-ville se trouvent modifiés par un afflux de ménages de classes moyennes et une réhabilitation du bâti – est identifié depuis maintenant plus de trente ans et continue à affecter les centres de nombreuses métropoles. », (p.10) « La notion continue néanmoins de désigner un ensemble spécifique de transformations de l’espace physique et social urbain. » (p.10) « Premièrement, le basculement à gauche de Paris et de Lyon aux élections municipales de 2001 révèle l’ampleur de ce phénomène à la fois urbain et social. » (p.14)

ACTEUR DE LA GENTRIFICATION

La catégorie « bobos » est « Forgée par un journaliste états-unien (Brooks, 2000) à partir des termes « bourgeois » et « bohème », c’est cette catégorie profane qui, paradoxalement, interroge la visibilité croissante d’un certain type de citadins en termes de classes sociales […] » (p.15) « […] l’émergence d’un nouveau groupe social, situé entre classes moyennes et classes supérieures. » (p.15) Les gentrifieurs, agissent par « […] une appropriation et à une transformation des logements et des quartiers populaires […] » (p.16) « Les gentrifieurs paraissent particulièrement redevables de cette double approche, puisqu’ils se caractérisent à la fois par leur position sociale et par leur choix résidentiel, et qu’ils participent au reclassement social des espaces où ils s’installent. » (p.18) Ainsi, les gentrifieurs transforment le quartier impacté de par son image, son peuplement et la manière d’y vivre.

Le phénomène de gentrification n’est un acte ponctuel dans le temps au contraire c’est un phénomène qui dure et se développe au cours des années. Les acteurs appartiennent donc à différente génération et constitue une nouvelle forme sociale au quartier. La Croix-Rousse progressivement décrite comme étant « […] un quartier convivial et rebelle […] » (p.24)

Chapitre 1 : Les gentrifieurs des années 1980 aux années 2000 : un objet de recherche à l’articulation du changement urbain et du changement social p.31 I- L’apparition de la gentrification, la naissance des nouvelles classes moyennes : deux faces du changement social des années 1960-1970 ? « L’un après l’autre, beaucoup des quartiers populaires de Londres ont été envahis par les classes moyennes – supérieures et inférieures. Des petites maisons modestes et en piteux état – deux pièces au rez-de-chaussée, deux pièces à l’étage – ont été reprises en fin de bail et sont devenues des résidences chères et élégantes. Des maisons victoriennes plus grandes, dégradées depuis plus ou moins longtemps et qui avaient été divisées en appartements ou transformées en meublés, ont retrouvé leur lustre. Quand ce processus de ‘gentrification’ commence dans un quartier, il se poursuit rapidement jusqu’à ce que la plupart des habitants ouvriers d’origine aient été évincés et que l’ensemble du profil social du quartier ait été changé. » (Ruth Glass, 1964, p. XVIII-XIX)21 (p.33)

UNE GENTRIFICATION LIER AU PATRIMOINE

Jusqu’en 1970, les grandes villes portent une politique de revalorisation par destruction puis construction nouvelle. Ce met alors en place des « luttes urbaines » (p.39) pour contrer cette politique d’aménagement qui fonctionne par expropriation et expulsion des habitations concernées. Cette résistance est menée à la fois par ces habitants précaires mais aussi par des défenseurs du patrimoine et du paysage, des ménages modestes qui ont accès à l’éducation supérieure, jeunes bourgeois qui contre leur origine familiale et jeunes cadres, tous n’appartenant pas forcément aux quartiers concernés. Un phénomène surement engendré par l’évènement de mai 1968 qui critique la « normalisation » (p.40) de la population. Cette lutte ne se fera pas par la violence mais par acte d’appropriation du quartier par « les jeunes ménages des classes moyennes » (p.41) portant un « intérêt pour l’ancienneté du bâti, qu’ils s’efforcent de mettre en valeur lors de travaux de réhabilitation », c’est « une requalification, revalorisation de quartiers qui avaient perdu l’estime » selon Jean-Yves Authier (p.40).

De 1970 à 1980, il y a une « structuration d’un nouveau système de valeurs, pro-urbain et proancien, d’un « processus culturel d’ensemble » qui transmue en patrimoine ce qui s’appelait jusqu’alors « taudis, habitat insalubre, verrue » et transforme l’espace urbain ancien en ressource convoitée. » (p.41). En effet, des secteurs urbains sont qualifiés et inscrit dans un patrimoine urbain à respecter et conservé. Ce dispositif réhausse et expose une nouvelle valeur des logements vétustes. La gentrification, alors émergente dans les villes françaises, apparaît ainsi comme un mouvement culturel et politique plus que comme un modèle de développement urbain. « Pour Jean Remy, ce phénomène naît en définitive de « la convergence non intentionnelle d’acteurs divers […] dont la diversité d’intentions débouche sur une solidarité d’effets ». » (p.42).

UNE GENTRIFICATION LIEE AU LOYER FAIBLE COUT

« La gentrification ne concerne alors que celles de ces villes qui disposent d’un stock relativement important de logements anciens dans le centre-ville qui sont suffisamment dégradés et dévalorisés pour présenter un différentiel de loyer […] » (p.44) « Le quartier gentrifié et le mode de vie qu’il permet sont alors un des moyens mis en œuvre par les individus appartenant à la nouvelle classe moyenne de se distinguer tant de la bourgeoisie que de la classe ouvrière. » (p.44)

DEFINITION DE LA CLASSE MOYENNE

La notion de classe moyenne émergerait d’une société transformée lors des Trente Glorieuses dans les années 1980. L’essor du progrès technologique et la croissance économique dans de nombreux secteurs d’activités, les professions se développent et d’autres sont nouvelles. De ces activités émergent des « Cadres moyens et supérieurs, professions intellectuelles supérieures, techniciens, professions intermédiaires de la santé, du travail social, de la culture, de l’aménagement […] » (p.45) Ces personnes sont d’abord difficilement qualifiables au sein de la société, ils ne gagnent pas autant d’argent et ne vivent pas comme des ouvriers ou de bourgeois. Ne sachant pas comment les situés, les sociologues les rangent dans une classe moyenne entre ouvrier et bourgeois, « élite ouvrière » ou « petits bourgeois » (p.46). Nés alors une nouvelle classe moyenne.

« […] les quartiers anciens populaires offrent aux « gentrifieurs » un certain nombre de ressources matérielles, sociales et symboliques adaptées aux enjeux qui sont les leurs. » (p.51)

« Le quartier des Pentes de la Croix-Rousse est également apprécié avant tout pour ses nombreux locaux, rendus vacants par la fermeture des ateliers artisanaux et des commerces et pour ses logements aux loyers modiques. Les quartiers anciens permettent donc de pallier le manque de capital économique, tandis que la proximité du centre-ville permet l’entretien et la valorisation du capital culturel. » (p.52)

UNICITE VILLAGEOISE

« Le « quartier-village » devient a contrario un refuge à l’abri de la modernité, un espace de célébration des nostalgies et des solidarités face à la menace de la rénovation moderniste – telle que celle qui menace la Croix-Rousse, où une partie de la Montée de la Grande Côte, l’un des axes structurants du quartier, est démolie en 1975. » (p.52) « Cette représentation du « quartier-village » s’appuie sur l’image des quartiers anciens populaires telle qu’elle se diffuse à la suite des descriptions de certains sociologues dans les années 1960 : quartiers ouvriers entourant les usines distributrices de travail de génération en génération […] ou liés à une activité de production artisanale s’exerçant à domicile […] » (p.52). Les habitants investissent le quartier, les liens sociaux et familiaux se superposent et occupent l’ensemble des espaces publics et se solidarisent face à la misère des logements existants. Les gentrifieurs construisent leur vie quotidienne au sein de leur quartier en raison de la proximité des commerces, activités, écoles, … sur le site gentrifié. « Ils cherchent alors à s’insérer dans cette vie villageoise sans la perturber et développent entre eux des relations d’interconnaissance et de fréquentation quotidienne […] » (p.53)

UNE COLLECTIVITE LOCAL NAISSANTE ET IMPOSEE

A la Croix-Rousse, suite à la terminaison des métiers à tisser, le quartier est constitué d’une population âgée qui hérité de se patrimoine ouvrier. La présence des plus de 65ans a augmenté de 16,6% entre 1962 et 1968 contre une diminution de 5,6% pour les naissances. Cependant, le quartier s’évide, la population âgée diminue entre 1962 et 1982 et la Croix-Rousse est réduite a 55% de sa population. Les logements deviennent donc vacants. De nouveaux habitants investissent les lieux. Une population jeune « moins diplômés et moins insérés professionnellement », des étudiants « intellectuels déclassés sortis des institutions scolaires » (p.55). Ils sont des « jeunes couples ayant rompu avec leurs familles, artistes » (p.55) Ils viennent trouver une vie « communautaire, de contestation politique et culturelle ». « Mobilisant tant les locaux vacants que les mythes qui confèrent une légitimité à leur démarche, ils mettent en place des organisations sociales alternatives : formes d’habitat communautaires (squats, colocation, habitat groupé autogéré), restaurants, crèches et cinémas autogérés, coopératives de consommation, d’édition, associations d’expression artistique… » (p.56) Le quartier de la Croix-Rousse poursuit une identité « des ressources matérielles, un réseau de sociabilités, un statut social local. » (p.56) Une mobilisation importante se crée contre la démolition de la Grande Côte. Les habitants s’affirment et envahissent le quartier et domestique leur logement afin de développer leur emprise du quartier contre sa destruction et d’étendre leur « organisation de la vie sociale locale » (p.56). Cependant, la mise en valeur du quartier attire de nouveaux habitants, avec des moyens de vie différent qui vont ne faire que succéder à cette première population de gentrifieurs. Anaïs Collet définit le quartier sur différente échelle sociale « A titre collectif, le quartier permet l’élaboration d’un modèle culturel autonome, offre une visibilité et permet de se constituer en contrepouvoir. A titre individuel, il permet de se loger près du centre (et de compenser ainsi la disparité entre capitaux culturels et capitaux économiques), d’éprouver un sentiment d’appartenance qui vient

combler le « flou identitaire » et enfin, pour certains, d’obtenir des gratifications dont ils sont privés dans le domaine professionnel (notabilité, pouvoir local). » (p.57)

II- Les nouveaux gentrifieurs : quelles classes moyennes ? Les nouveau gentrifieurs différent de la génération précédente. Suite aux espaces valorisé par leur habitat, leur condition de vie communautaire et vie de quartier importante, ils prennent de la valeur. Ce critère d’accès au quartier, le prix d’achat ou de location, attire une classe moyenne dite « supérieur ». Les nouveaux gentrifieurs cherchent un quartier pour une vie de famille privé et sûr dans un esprit de bienveillance entre voisin. La population active de 1968 à 1982 n’a fait qu’augmenter dans le domaine scientifique, sociale, et ingénieur tandis que chez les cadres et les professions intermédiaire le chômage augmente drastiquement. Cependant, de 1982 à 1999, la population active diminue dans tous les domaines cités sauf dans l’art. Puis, les cadres et intellectuelles garde un rythme constant d’augmentation. Ainsi, les classes moyennes et moyennes supérieurs prennent de l’ampleur dans la société.

III- La diffusion de la gentrification : résultats et questions de recherche Au cours des années 1970, la classe moyenne supérieurs représentées par les « cadres supérieurs et professions libérales, professions intermédiaires » (p.79) affluent dans les zones périurbaines des villes pour un meilleur accès à la propriété. Tandis que les quartiers encore anciens sont menés par une politique de mise en valeur par leur réhabilitation accentuée par l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) apparut en 1977. Les loyers peut cher attirent donc les « jeunes ménages » (p.79) qui envisagent une valorisation à contre-sens de la politique envisagée dans ces quartiers anciens.

Dans les années 2000, la périurbanisation ralentie et les centre villes sont redynamiser. Cependant, ce « retour en ville » (p.79) est dominé par l’essor de la classe moyenne et les classes populaires sont reculées. Cette division est accentuée par l’écart de plus en plus important des montants des loyers en fonction des quartiers de la ville. Ainsi, la « propriété est aujourd’hui une véritable garantie de « survie » sur le marché du logement, mais se paie en même temps d’un endettement beaucoup plus lourd. L’image de la ville est divisée « […] la polarisation des espaces urbains a changé sous l’effet d’une démocratisation du périurbain, d’une glorification des quartiers anciens et d’une stigmatisation « des banlieues ». » (p.80). « Les quartiers anciens centraux ont fait l’objet de politiques urbaines visant à les conserver et à les « valoriser » et les îlots insalubres se sont raréfiés. » (p.80). Les phénomènes de gentrifications se diversifient et se multiplie dans le milieu urbain.

Après les années 2000, la gentrification est dite généralisée. Ces acteurs principaux, la classe moyenne deviendrait une cible idéale pour valoriser la ville et l’ensemble de ces quartiers. Cette politique de développement est accentuée par l’essor de ces classes moyennes et moyennes supérieurs dans les grandes villes à raison de diplômé d’étude supérieur appelé « l’allongement de la jeunesse » (p.83). La volonté de changement d’image de la ville serait donc suivie par une nécessité et demande d’espace gentrifié. Les gentrifieurs développent une image de « ville idéale » (p.84) caractérisée par « un cadre bâti ancien et dense, une population mélangée, une certaine commercialité. » (p.84), un espace de vie intergénérationnel, de « mixité sociale » qui viennent dans une certaine autonomie. « La gentrification s’est donc étendue et a pris des formes diversifiées, que ce soit en raison de la récupération économique et politique ou de la diffusion de normes d’urbanité bien au-delà de l’enjeu de conservation des quartiers anciens populaires. De fait, la « régénération » des centres anciens a été au cours des dernières années au cœur des politiques urbaines européennes, non sans effet, en retour, sur les représentations des habitants. » (p.85)

IMPACT DES GENTRIFIEURS DANS LE QUARTIER CIBLE

« De façon plus générale, il est clair que les investissements des gentrifieurs dans leur logement et leur quartier sont multiformes (capital économique, capital social, temps, savoirs et savoir-faire) et que les bénéfices qu’ils en retirent sont également multiples : économiques (valeur potentielle du logement), matériels (qualité du logement), symboliques (réputation, image de soi renvoyée par l’environnement) et sociaux (notabilité, pouvoir local, etc.). » (p.91) « Ces transformations du bâti et ces aménagements ne sont pas que des opérations matérielles ; ils engagent des représentations, des normes d’usages, des goûts esthétiques, qui expriment des rapports aux autres groupes sociaux, au présent et au passé. Dans les premiers cas français de gentrification, c’est le rejet du modernisme architectural qui domine, à travers la valorisation de l’ancien et la prédominance d’une « logique de la signification » sur la « logique de l’utilité » » (p.93) « Le rapport matériel et symbolique à l’ancien – la réhabilitation comme opération matérielle, le « patrimoine » comme production symbolique – est-lui même questionné par les nouvelles formes prises par la « gentrification généralisée ». » (p.93)

Chapitre 2 : Gentrifications et gentrifieurs croix-roussiens et montreuillois des années 1970 aux années 2000 : approche statistique I- Les pentes et le Bas Montreuil : des quartiers anciens et centraux ? II- Rythme, formes et ampleur de la gentrification dans les Pentes et dans le Bas Montreuil De la première guerre mondiale aux années 1970, le quartier de Croix-Rousse subit une forte déclinaison de sa population de casi sa moitié : 62 000 à 25 600 habitants. Les logements soumis à la loi de 1948 sont des logements construits avant le 1er septembre 1948 et situés sur certaines communes de plus de 10 000 habitants ou limitrophes. Ce régime permet des loyers peu élevés et fait bénéficier le locataire et ses proches d'un droit au maintien dans les lieux à la fin du bail. La population du quartier est vieillissante et ne veut pas quitter leur logement qui serait soumis à une restauration couteuse. En 1968, moins de 30% des logements des pentes de la Croix-Rousse avaient une baignoire ou une douche, et moins de 50% des WC dans le logement, en effet 95% des logements datent de 1914 et ne sont pas adaptés aux évolutions des modes de vie de la société : « […] les jeunes couples croix-roussiens avec enfants à émigrer pour chercher ailleurs des logements plus spacieux et plus confortables. » (p.127) Pourtant, les loyers à bas prix de l’ensemble des ses logements devenus vacants devient un élément déclencheur de la remontée démographique des Pentes. D’abord des immigrés, suivis de jeunes militants, étudiants. Les logements évolues, sont adaptés : 73% des logements ont une baignoire ou une douche en 1982. « Ce rajeunissement est clairement dû à un afflux de jeunes venant d’autres horizons plutôt qu’à la sédentarité des enfants croix-roussiens. » (p.128). Les habitants des Pentes sont alors une population de jeunes adules (15-29ans) célibataire ou en couple mais sans enfant. La population de jeunes diplômés en hautes études, cadres, ou autres prend le dessus sur la part des classes populaires, c’est l’apparition de la classe de moyenne sur les pentes essentiellement dans les années 1990. Cependant ce phénomène est essentiellement présent sur le plateau de la Croix Rousse et dans le haut des Pentes. Les bas des pentes restent encore aujourd’hui un lieu les logements sont encore dégradés et concentre une grande partie des logements sociaux : Iris Grande-Cote – Bon Pasteur, autour du jardin de la Grande-Côte. « En définitive, si les Pentes apparaissent aujourd'hui comme l’un des secteurs de Lyon où les profils socioprofessionnels des habitants sont les plus élevés, il présente également des spécificités, comme la prépondérance des jeunes et des « solos », les revenus modérés ou encore la part importante d’emplois précaires. » (p.138) « Enfin, c’est l’arrondissement ayant connu la plus forte hausse du revenu moyen entre 2000 et 2005, et les disparités entre Iris ont plutôt diminué. La gentrification semble s’être accélérée ces

dernières années en même temps que les prix de l’immobilier s’envolaient ; le peuplement des Pentes semble ainsi de plus en plus homogène. » (p.138)

III- Nouveaux habitants et nouveaux propriétaires : approche statistique des gentrifieurs Les métiers de l’information, des arts et des spectacles représentent une part importante des habitants des pentes dans les années 1990. « Parmi les catégories supérieures, les cadres de la fonction publique et les ingénieurs y sont un peu plus représentées, tandis que les cadres commerciaux, les professions de l’information, des arts et des spectacles, les professions libérales et surtout les professeurs et professions scientifiques sont plus fréquents parmi les migrants qui s’installent sur les Pentes de la Croix-Rousse. » (p.165)

De 1998 à 2007, les appartements à la Croix-Rousse passent de 990€/m² à 3 000€/m². Ainsi, le pouvoir d’achat augmente est les logements sont restent accessible au minimum aux classes moyennes et classes moyennes supérieures qui viennent surreprésenter le quartier. Cependant, « […] un quart des acquéreurs de 1998 et 30% de ceux de 2007 résident déjà dans le premier arrondissement au moment de leur achat […] » (p.180)

IV- La construction des populations enquêtées, entre recherche de la diversité et logique ethnographique A partir de 1980, les gentrifieurs se succèdent et rendent l’espace d’action en perpétuelle évolution. Les « jeunes adultes qualifiés » et les « générations de classes moyennes-supérieurs » laisse visible la diversité des habitants du quartier. Les quartier » de la Croix-Rousse est « devenu le quartier en gentrification par excellence dans son agglomération » (p.188)

Chapitre 3 : Trois générations de gentrifieurs : les « nouvelles classes moyennes » et leurs successeurs Anaîs Collet définit trois catégories de « génération de gentrifieurs » entre 1970 et 2005 qui se succèdent et cohabitent : - Les « pionniers » de 1970 à la moitié des années 1980, occupent le quartier encore vacant et peu mis en valeur dans la ville de Lyon. Il s’y développe le début d’une forte activité associative politique et sociale. Ils y voient un quartier ou « le mode de vie […] permet de vivre et les réseaux […] permet de côtoyer, l’acquisition et la réhabilitation de logements ne sont pas au cœur de leurs préoccupations. » (p.191) - La « deuxième génération » pendant les années 1990, investie un quartier régit par la revalorisation et réhabilitation des logements, cependant, les commerces eux font faîtes ne pouvant pas supporter la charge nécessaire aux travaux de réhabilitation. Leur projet de réhabilitation suit un « achat, fusion et rénovation d’anciens appartements de canuts » dans le but de vivre en famille dans le haut des pentes puis plus tard sur le plateau. (p.190) - Les « jeunes croix-roussiens » arrivent dés les années 2000. Le quartier est d’avantage valorisé sur le marché immobilier de la ville. Les activités commerciales, associatives suivent l’ « accélération des transformations socio-démographiques ». Ils vivent leur première expérience professionnelle, et se projettent dans le temps. « Qu’ils soient locataires ou propriétaires, ils voient leur vie à la Croix-Rousse comme une étape et envisagent d’aller vivre ailleurs leur vie de famille. » (p.192) « Diplômés du supérieur, proches du « foyer » de la vie sociale (Halbwachs, 2008), ils sont tout d’abord à la frontière entre classes moyennes et classes supérieures telles qu’Halbwachs les définissait : ils exercent généralement une technique sur de l’ « humanité matérialisée », ce qui les rattache aux

classes moyennes ; mais ils sont également amenés, pour certains d’entre eux et par intermittence, à travailler sur « les hommes considérés dans leur personnalité et leur humanité ». Ce qui les place sur cette frontière entre classes moyennes et classes supérieures, c’est également le décalage entre l’importance de leur capital culturel et le niveau moyen de leur capital économique. » (p.194)

I- Les « pionniers des deux quartiers : des représentants de la « classe d’alternative » très divers Les « pionniers » correspondent aux générations d’étude « en sciences humaines, […] dans le domaine médico-social, dans des écoles d’art ou des écoles d’ingénieurs. Ils travaillent à des niveaux de cadres supérieurs ou de professions intermédiaires dans l’enseignement […] dans la recherche, […] dans la santé publique. » (p.197) Ces générations exercent une activité militante d’un point de vue sociale et politique au travers le quartier et la ville de Lyon.

II- Les « jeunes Croix-Roussiens » Le « jeunes Croix-Roussiens » constituent un ensemble de jeunes étudiants lancés dans la vie active aisément suite de longue étude leur permettant d’attendre des revenus de classe moyenne. « […] ils privilégient la qualité de leur vie hors du travail ainsi que l’intérêt qu’ils portent à leur travail et sa conformité avec leurs valeurs, plutôt que l’idée de « faire carrière » et l’aspiration aux gentrifications classiquement associées à la réussite professionnelle. » (p.232) « Leur hédonisme est en effet fortement encadré par une morale bannissant la consommation de masse, les loisirs « bêtes », et valorisant le « fait maison », l’effort désintéressé, la convivialité, la simplicité, la modestie ». (p.234). Leur mode de vie est prioritaire, ils prennent soin de leur « qualité du quotidien ». Une autre partie des « jeunes Croix-roussiens » constituent les enfants de la « nouvelle classe moyennes » du quartier. Ils sont investis dans la vie du quartier et font partie des nombreuses associations sociale et politique qui développe l’ensemble des activités. « Lobbyistes de l’environnement, du droit au logement ou des droits de l’homme, ils ont donc un rapport expert à ces causes et, contrairement à leurs aînées, mobilisent des savoir-faire professionnels spécifiques pour les défendre. » (p.236)

(p.265) Chapitre 4 : L’identité sociale à l’épreuve du choix résidentiel I- Des âges et des enjeux de socialisation différents « Les Pentes apparaissent donc comme un quartier où l’on vient vivre la fin de sa jeunesse […] »

Les caractéristiques urbaines du quartier de la Croix-Rousse favorise se phénomène. En effet il se situe proche du centre-ville et se composent exclusivement de logement collectif vouées à fortifier une vie de quartier importante. Le quartier des pentes n’est cependant pas très propice à la vie de famille, d’où la période de vie de passage des « jeunes croix-roussiens ». Les rues étroites, en pentes raides, les vieux immeubles sans ascenseurs, et le peu de place de stationnement du moins exigu conviennent peu au développement familial.

Cette génération de gentrifieurs et amorcée par les « pionniers » qui souhaitent expérimenter une vie à l’encontre des profils politiques et sociales des années 1970 1980, un génération de révolte issu de mai 68. Ils tentent des « expérimentations sociales […] vivre seul avec un enfant, vivre en couple homosexuel, vivre avec plusieurs partenaires et dans plusieurs endroits à la fois, vivre dans un collectif, faire des amis une famille de substitution, ne pas travailler ou seulement de temps en temps, prolonger ses études au-delà de l’âge « normal », passer plus de temps à militer qu’à travailler… » (p.268) L’objectif étant de contrer les régulations et normes sociales et politiques. Le quartier devient alors un « espace de possibles ».

Cependant, les « jeunes Croix-Roussiens » viennent profiter de la ville et de la fin de vie de la jeunesse en transition entre un niveau de vie acceptable voir confortable atteint vers une famille à la

Croix-Rousse ou bien ailleurs. Le quartier peut « permettre une vie de sorties et de sociabilités vécue au jour le jour » (p.269)

II- Choisir les Pentes « La composition sociale, le confort des logements, les activités et normes d’usages des espaces, mais aussi l’image, la réputation du lieu se sont complètement transformés entre les deux dates. » (p.281) En effet les premières motivations d’investissement du quartier étaient de vivre dans un logement pas cher proche du centre-ville. Puis la politique de rénovation à attirer de plus en plus d’habitant en charme de l’ancien venant rénover des logements. Enfin, les dernières viennent récupérer un appartement rénové dans une vie de quartier vivante et développée en continue. « Ce paradoxe apparent traduit en fait le mouvement de diffusion et de normalisation des goûts et des valeurs portés par les premiers gentrifieurs […] » (p.281). D’une génération à l’autre, le quartier est qualifié comme étant « central mais « pas prétentieux », un quartier rebelle aux normes sociales dominantes » (p.281) cependant, le quartier populaire des Pentes prend une vision de plus en plus contemplative. Le quartier se composent d’un mélange générationnel et social entre immigrés, âgées populaire et jeune. Dans les années 1990 -2000, le quartier est attirant pour son aspect historique, « central et convivial » (p.288). L’impression d’être « dans un village », le caractère « mélangé » sont des qualifications fortement répétées.

III- L’appartement canut, l’usine reconvertie : de l’utilité à la signification Les gentrifieurs se retrouvent sur la lutte symbolique du caractères historiques des logements de part leur composition spatiale, structure commune et urbaine. Le choix de résidence se fait avant tout par quartier, puis la demande se fait directement sur l’« appartement canut » (p.320). De 1970 à 1990, les « pionniers » arrivent sur la Croix-Rousse pour la plupart par opportunité, « […] rejoindre une colocation, remplacer des amis qui quittaient leur appartement. » (p.321). Pour l’instant, l’appartement canut est encore synonyme de vétusté. De plus, les locataires profitent des bas prix imposés par la loi 1948. « […] l’allure du logement leur importe peu, pourvu que celui-ci soit abordable et au cœur de cette vie sociale locale. » (p.322) autant pour les locataires que pour les acheteurs. Cependant, les éléments anciens ne sont pas leur première préoccupation contre celle du confort. « Par exemple, Claudine et son mari coulent une chape de béton et posent de la moquette pardessus les anciennes tomettes, que les jeunes croix-roussiens s’évertueront quelques années plus tard à faire réapparaître. » (p.322). Cette génération affirme d’avantage leur nouvelle manière de vivre, contre la différence de classe et de genre, comme la cuisine qui devient un lieu de rassemblement au dépit de la salle de à manger. Le choix du quartier repose sur le « rejet de la rationalité, du confort et de la standardisation, affirmation de la logique de la signification contre celle de l’utilité, valorisation de qui a traversé le temps, qui prouve ainsi sa solidité et sa résistance aux agressions de la modernité, recherche de « naturalité » ». De 1990 à 2000, l’immobilier ancien de l’appartement canut est valorisé. Les futurs locataires et acheteurs cherchent essentiellement un appartement ancien. Les « jeunes croix-roussiens » choisissent d’habiter dans l’ancien pour des raisons nostalgique de maison ancienne ou de volonté d’aller à l’encontre d’origine modeste vivant dans des logements moderne. « Le terme « canut » ne désigne plus les ouvriers de la soie, il désigne le logement ancien lyonnais typique, un « produit » immobilier local […] » (p.324) « Bien valorisé symboliquement et économiquement, les canuts deviennent à la fois un habitat classant et un placement sûr, ce qui explique le développement d’une logique d’investissement. » (p.325)

Cette fiche de lecture est en cours d'écriture.

Kevin Vacher, François Valegeas, Camille François, Marseille : les batailles du centre-ville, « Métropolitiques », 2021

« processus d’appropriation » p.1

« frontières sociales » p.1

Un processus à l’inverse de celui de la gentrification « un centre-ville historiquement déserté par les élites économiques » p.1 contre un aujourd’hui un centre historique occupée par les classes populaires notamment dans les bâtis en parti dégradé voir en péril.

Un schéma inhabituel, « un « modèle centre-périphérie inversée » » p.2 assimilé à une « « fragmentation urbaine » » p.2. Critique de l’approche urbaine comme un non-respect du schéma urbain évolutif des grandes villes de France : « ses ratés » p.2

Une appropriation sociale des quartiers qui mène vers un conflit avec l’identité du centre-ville visée par les politiques urbaines.

Une distinction subtile serait à faire un embourgeoisement et ce qu’est la gentrification. La gentrification sous 3 formes : , , , ce processus rentre, sous divers variante, en lien intime avec les politiques de transformations urbaines envisagées.

Les espaces publics et autre lieux extérieur deviennent des supports d’aménagement et de transformation urbain au service de la gentrification provoquée : « remodeler l’image », « requalification » p.3 → « ces stratégies de régulation de l’espace public et de transformations de l’image de Marseille structurent les politiques urbaines locales » p.4, « « gentrification par le projet » » p.4

p.4

La gentrification provoque des divisions au sein de certains quartiers où une « cohabitations de classes sociales et de trajectoires socio-résidentielles très disparates » p.4 se fait, pourtant tout deux tentent de contrer ce phénomène de gentrification.

Le projet est alors au service de l’amorce de l’ « arrivée de cadres supérieurs du secteur privé »

La désuétudes, la mise en péril de certain immeuble et le manque important de logement sociaux dans le centre-ville impacte la limite d’appropriation et d’occupation des classes populaire. Un projet imagée porté par un discours contre une réalité énoncée et réalistes

Cet article me permet d'introduire l'analyse la sensibilité du sujet de la gentrification dans son contexte marseillais. Elle amorce donc potentiellement l'émergence des nuances de la définition du processus et ses enjeux dans les politiques urbaines de la ville.

45