I •

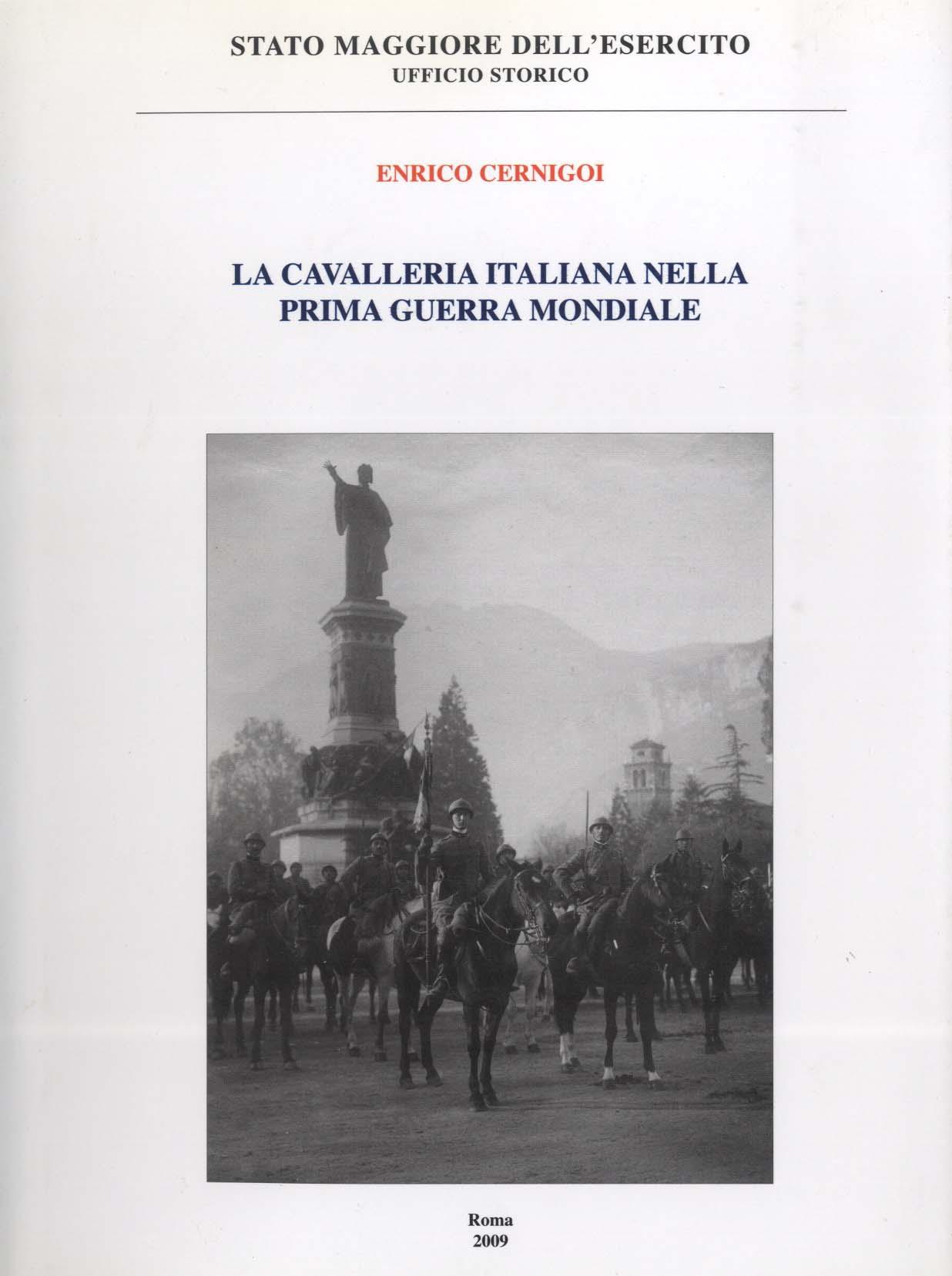

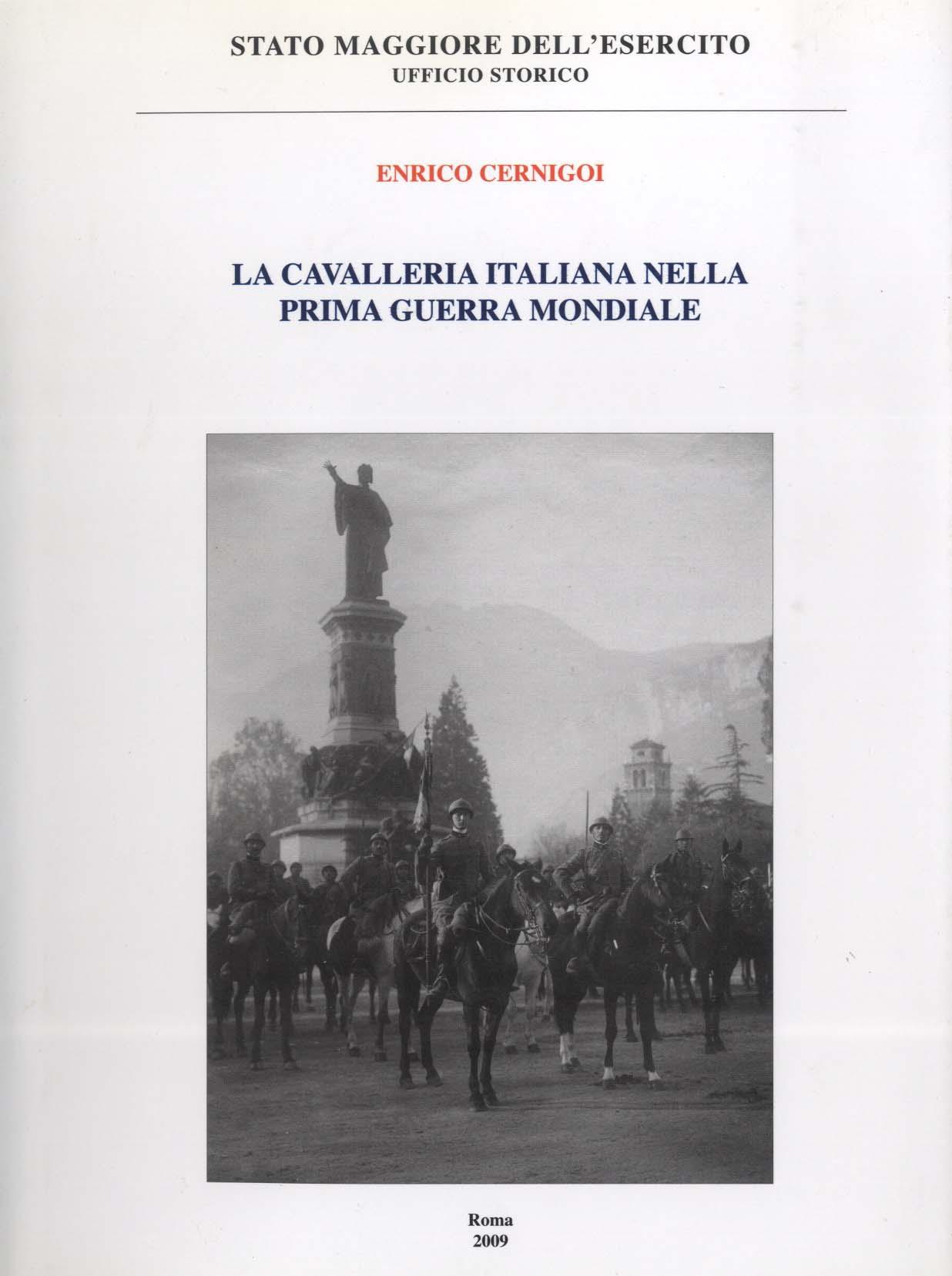

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

LA CAVALLERIA ITALIANA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

· UFFICIO STORICO

Enrico CERNIGOI

Roma 2009

PROPRIETÀ RJSERVATA

Tutti i diritti riservati

Vietata la riprodu,i.ione anche parziale senza aworiu.azione

© Stlllo Maggiore dell'Esercito Ufficio Storico -Roma 2009 ISB 88-87940 98 3

PRESENTAZIONE

La Cavalleria è senza dubbio una delle Armi più affascinanti e studiate del mondo. I nnumerevoli ,o no i libri che le sono stati qedicati e che ne elogiano la storia, i fasti e gli splendori. È un'Arma che :la sempre ha trasmesso l'idea dello spirito puro, dell'onore, dei valori del rispetto e delle tradizioni Un tempo l 'essere cavaliere significava accedere ad una comunità più e levata, era una vera e propria nves titura spirituale che obbligava al coraggio individuale , a voti solenni ed a particolari forme di vi ta: devozione a Dio , rispettoso amore alla donna , fedeltà al Sovrano. Ciò permetteva ai cavalieri di iirnos trare i più nobili sentimenti umani, quali l'ardimento nei pericoli, la generosità nella vittoria, ta pietà per i deboli. L'uomo e il cavallo, insieme , han no cambiato e imposto l e regole della guerra Je r secoli, dai temp i antic hi, nei quali la cavalleria costituì va generalmente le ali degli eserciti schie ·ati in battaglia, fino all'Era moderna, quando l'evoluzione delle armi da fuoco e l'avvento di nuove :! sempre più sofisticate tec n ologie militari banno gradualmente trasformato l'impiego operativo di ~ues ta Arma

Nella seconda metà del secolo XIX, infatti, le armi da fuoco, per la loro maggiore rapidità di tiro :! più lunga gittata, resero meno efficace ed assai più sanguinoso l'utilizzo della Cavalleria in com :>attimento. Essa mantenne tuttavia importanti compiti di esplorazione, di sicurezza, di azioni a largo :-aggi o in t erritorio nemico, anche a grandi distanze dalle altre truppe (colpi di mano, distruzioni di vie di comunicazione, operazioni di sabotaggio), in ogni caso non dimenticando mai i l suo brillante Lillpiego tattico, la carica, che fu determinante specialmente contro tm nemico demoralizzato e privo :li adeguato armamento.

Ad assicurarsi gloria imperitura , nell'ora di decidere de ll a vittoria, la Cavalleria cercò di adattar :ii ai tempi: sia accettando nelle sue grandi unità aliq uote delle altri Armi, quali l'Artiglieria a cavallo, e, più tardi , reparti di Fanteria celere e di mitragliatrici, sia mettendosi in grado , con la dotazione :li efficienti armi da fuoco e di un buon equipaggiamento, di combattere tanto a piedi che a cavallo.

I particolari aspetti che assunse la lotta durante il primo conflitto mondiale e l'u so , sempre più ge nerale, di difese accessorie atte ad ostacolare l'azione della Cavalleria, indussero i comandi mili tari a ritenerne diminuita l'importanza , cosicché ne venne ridimensionata la forza rispetto alle altri Armi, misura adottat a da quasi tutti gli eserciti in campo.

Alla vigilia del conflitto, la Cavalleria italiana, dopo aver brillantemente partecipato alla conquista della Libia nel corso della guerra italo turca del 1911 1912, risultava cosfauita da ben trenta reg gi menti, di cui sei costituiti tra il 1909 ed il 19 15: dodici di dragoni e lancieri , diciotto di cavalleg ge ri. Di essi , sedici reggime n ti costituivano quattro divisioni di cavalleria, ognuna delle quali era arti: olata su due brigate; gli altri quattordici facevano parte, come truppe suppletive, dei corpi d'armata. Già nell'ottobre del 1915 , le caratteristiche della guerra di posizione , trincea reticolato-mitragliatrice, ridussero però le possibilità operative della Cavall eria che venne quas i compl etame n te appiedat a e una gran parte del personale trasferito ad altre armi e specialità: su 3 .000 ufficiali, 800 e su 24 .000 soldati 13 000

In particolare, nella nascente Aviazione , rifulse il valore di autentici assi: il maggiore Francesco Baracca, che abbattè 34 velivoli avversari, il te n. col. Gabriele D'Annunzio , il cap. Fulco Rufio di Calabria, il ten. Camillo D e Carlo, tutti decorati con medaglia d ' oro al valor militare.

Laddove fu però richiesta la sua tradizionale operatività e in so s tituibile capacità , la Cavalleria ve nne rimessa a cavallo e, nell'agosto del 1916 , co n quistò Gorizia inseguendo poi il nemico in riti rata.

Nel 1917 , in seguito allo sfondamento del fronte da parte degli austro-tede s chi a Caporetto , tre div isioni di Cavalleria in retroguardia difesero i reparti in ripiegamento sul Piave e, con grande sacri-

3-

ficio ed ero ismo, rallentarono .l'avanzata nemica: compiti che assolsero co n le due importanti battag li e del Tagliamento e di Po zzuolo del F r iuli, perdendo circa metà degli uomini.

Fedeli ai loro ideali, i cavalieri ebbero se mpre e comunque modo di distin guersi in vari fatti d'arme, come l ' incisivo motto del "Genova Cavalleria" recita: "Soit à pied soit à cheval , mon honneur est sans éga l".

·

La Cavall eria sarà protagonista anche nel 1918 con la difesa de ll a lin ea del Riave e la r iscossa di Vittor io Veneto. Alla conclusione de l conflitto, in 32 Bollettini de l Comando Supremo, le unità di Caval leria saranno citate dal giugno 1915 al novembre 1918. Nel Bollettino della Vittoria del 4 novembre I 918, ore 12 , il ge nera le Armando Diaz , proclamerà: " l'irresistibile slancio delle divisioni di Cavalleria ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente ...". Agli Stendardi dei reggime nti verra nno assegnate 8 medaglie d'argento e 10 di bronzo al valor militare e, con motu proprio sovra no, ali' Arma di Cavall eria verrà decretata la ma ssima ricompensa della ìhedaglia d 'oro con la seg uente motivazione: "In 41 mesi di guerra diede mirabile esempio di abnegazione e di sacrificio, prodigandos i nei vari campi della cruenta lotta. Rinnovò a cavallo i fasti della sua più nobile tradizione; emulò, appiedata,fanti, artiglieri e bombardieri; fornì per i duri cimenti dell 'aria piloti di rara perizia e singolare eroismo. Maggio 1915 novembre 1918".

I soldati italiani non si coprirono di gloria so ltan to s ul Piave e sug li Altipi ani, ma intervennero, a fianco degli alleati inglesi, francesi, serbi , greci e rus si, su diversi fronti anche mo lto distanti dai confini della madrepatria: in Alba ni a, in Macedonia e in Francia.

Il fro nte a lbanese ve nn e ad assumere una notevo le imp orta nza, quale baluardo al pred omi nio austriaco sull'Adriati co. In particolare , nell'estate del 191 8 ebbero luogo violenti combattim enti , ne i quali rifulse il valore della cavalleria i taliana: no n furono so lo du e reggimenti, il 22° Cavalleggeri di Catania e iJ 30° Cavalleggeri di Palermo , ad essere decorati al valor militare, ma anche, caso uni co nella storia de ll 'Arma, un singo lo squadrone: lo Squadrone Sardo.

La memoria dell'epica carica di Pozzuolo del Friuli , l 'evento bellico più sign ifi cati vo cu i prese parte la Cava lleria nel corso della Grande Gu erra, è stat a tramandata fino a i gio rn i no stri nell 'ordi name nto dell 'Ese rcito italiano. Quando ne l 195 3 fu ricostituita la ter za D iv isi on e corazzata, dopo I'" Ariete" e la "Centa uro ", quest a ven ne chi ama ta " Pozzuolo de l Friuli". Contratta nel 1958 a live llo d i Br igata, oggi la " Pozz uo lo del Friuli" inquadra propr io i reggimenti " L ancieri di Novara" e "Ge nova Cava ll eria", protagonis ti della famosa carica c he si svol se tra il 29 e il 30 otto bre I 9 17 Ogni ann o, in questa data viene ce leb rata la festa deH ' Arma. Raccon tare, a novant'anni dalla fine della Prima guerra mo ndi a le, la storia di questa nobile Arm a che mo lti , ab ituati a vedere qu el tragico co nflitto come un a g uerra di massa e di posizione, co nsiderano priva di particolare interesse, è vo lerla rip ortare nell a giusta co nsid erazione s torica Si è a nc he vo luto inserirne l 'operato in un contes to sopranaziona le, europeo, co nfronta ndolo co n quello che le a ltre cavallerie stavano organi zza ndo s ui ri spe tti vi fronti. La Cavalleri a passò g li a nn i della G rande Gue,n attraversando div erse tra sform azio ni organiche e d'impiego s trategico , tat ti co e logi sti co, in ultimo , mutate le situazioni, la riport arono sul campo di battaglia co me a rtefi ce principale della manov ra e de ll a vittoria finale.

Colo nne ll o Antonino Zarco ne

-4-

INDICE GENERALE

PRESENTA710NE pag. 3

CAPITOLO I SQ UAR C IO TEMPORALE: CARICA A PO ZZUO LO » 7

CAPITOLO Il TATIIC A EVOLUZIONE E CAMBIAMENTI: 1861-191 l » 11

CAPITOLO III L' fNTERMEZZO OLTREMARE » 31

CAP ITOLO IV VERSO LA P RIMA G UERRA MONDIALE » 35

CAPITOLO V L A CAVALLERIA E LA NUOVA GUERRA EUROPEA: LE ESPERIENZE DELL'ARMA SUGLI ALTRI FRONTI » 45

CAPITOLO VI L ' ENTRATA IN GUERRA » 53

CAPITOLO VII LE OPERAZIO NI : L'ATTACCO ALL' l SONZO » 63

CAPITOLO VIII IL SECONDO ANNO Dl G UERRA » 97

CAPITOLO IX T UTTI A PIEDI! SIGNORI, C AVALIERI ALL'ASSALTO! » 107

CAPITOLO X Ù FFENSJVA TN ASIAGO » 119

CAP ITOLO XI RITORNO SUL CARSO: LA PRESA Dl GORIZIA » 123

CAPITOLO XII IL TERZO ANNO DI GUERRA: 1917 » 143

CAPITOLO Xlll SFONDAMENTO SULLA B AINSIZZA » 157

CAPITOLO XIV SFOND AME NTO A CAPORETTO » 17 1

CAPITOLO XV TuTn A CAVALLO ! » 179

CAPITOLO XVI L A CAVALLERIA SUGLI ALTRI FRONTI » 201

CAPITOLO XVII IN ALBANIA » 207

CA PITOLO XVIII L 'ULTTMO ANNO DI GUERRA: LA RIVINCITA! » 211

APPENDICI ORDINE DI BATIAGLIA DELLE DIVISIONI DI CAVALLERIA ALL'TN1Z10 E ALLA FINE DELLA GUERRA » 237

I NDICE DEI NOMl » 244

INDI CE DEI REPARTI » 250

I NDICE DEI L UOGHI » 255

B IBLIOGRAFIA » 263

-5

CAPITOLO I

SQUARCIO TEMPORALE: CARICA A POZZ UOLO

Il29 ottobre 1917 , cinque giorni dopo l'attacco austro-germanico su Plezzo Caporetto, il Regio Esercito italiano, ancora sotto lo shock degli avvenimenti, stava lentamente ritirando si verso i grandi fiumi Tagliamento e Piave. Gli Austro-Germanièi, anch'essi sorpresi dalle dim ensioni prese dal loro attacco, andavano dilagando nella pianura friulana. Le avanguardie della 14a Armata austro-tedesca, potentemente·armate con le nuove rrùtragUatrici 1 portatili, percorrevano ]a direttrice principale di accesso alla pianura veneta. Sol dati isolati e reparti sbandati venivano raggiu nti e catturati in un'avanzata che sembrava inarrestabile. Colonne e colonne di uomini , donne, soldati , civili, co n carri e animali, percorrevano mestamente la stessa direttrice , cercando di fuggire dall'inv asore. In mezzo a quell 'e norme tragedia la cavalleria italiana, so la , percorreva quella stessa strada in se nso inverso. Era l'e strema difesa contro le truppe nemiche. Nel vederla tutti, civili e so l dati rim anevano colpiti dalla sensazione di coraggio, onore, riscatto che infondeva. Alla II Brigata di Cav alleria del generale Erno Capodilista , composta dai reggimenti Genova e Novara ,2 era stato affi dato il compito di presidiare un piccolo paese, P ozzuolo del Friuli, con lo scopo di irradiare ricognizio ni in direzione di Udine e ritardare dove possibile l'avanzata nemica .

La sera de l 29 ottobre la Brigata di Cavalleria aveva raggiunto l 'obie ttivo. P ioveva , ed era una piog gia fredda quella che bagnava uomini e animali . Arrivati a l paese , i cavalieri avevano accudito ai loro cavalli. Alle prime luci dell'alba pochi tra loro erano riusciti a riposarsi e, mentre eseguivano i loro compiti , l a 7a D ivisione rinforzata del generale R avelli ricevette l'qrdine di contrattaccare per contenere l 'avanza ta avversaria s ul Tagliamento. I fanti della 7a dovevano disporsi su più colonne e imp egnare battaglia . L a parte orientale dello schieramento della D ivisione era costituita dalla Brigata Bergamo, co m andata dal colonnello brigadiere B a l bi, co i reggimenti 25° e 26°, che, da Santa Maria la Longa per Santo Stefa no, Tis sano , Lavariano , P ozzuolo e Carpeneto, dovevano tendere a Campoformido. Verso le 11 la Brigata si era attestata lungo la strada Carpeneto-Sclaunicco e alle 11.3 0 giungeva a Pozzuolo. I fa nt i presero immediatamente contatto coi cavalieri che dalla sera prim a si trovavano là Il colonnello brigadiere B albi dispose che i battaglioni II/25° e III/26° costituiss ero riserva col comando di brigata e che gli altri quattro, guidati dal colonnello Pela gatti , comandante del 26° , proseguissero per Carpeneto , l ocalità di attestamento dell'ulteriore avanzata.

Le truppe avevano appena iniziato la loro marcia quando vennero investite da un intenso fuoco . Mentre le mitragliatrici falciavano i] terreno, le bombe scoppiavano tra gli uomini già provati. Gli Aus tro -Tedeschi erano già padroni di Carpeneto e stavano iniziando un combattime nto che sarebbe entrato nell a storia. M entre sulla strada di Carpeneto si moriva, le truppe dell'avanguardia nemica , av anzanti da Terrenzano, attaccavano violentemente P ozzuolo Lì , bruscamente riportati alla realtà della guerra , si trovavano gli squadroni appiedati ed alcune mitragliatrici. della II Brigata di Cavalleria.3

1 E. R OMMEL, Fanterie all'attacco. Esperienze vissute, Milano, Longanesi , 1972; K KRAfff voN D ELLMENSINGEN , 1917 lo sfondamento dell ' Isonzo, a cura di Gianni Pieropan, Milano, M ursia, 1981.

2 La seconda brigata di cavalleria, la sera del 28 ottobre si era raccolta in Trivignano Udinese, verso le ore 10 del giorno 29 ri cevette l'o rdine di portarsi a Pozzuolo del Friuli. La brigata era composta dal Reggimento Genova (colonnello Bellotti) in testa, seguita dal R eggimento Lancieri di Novara (colon nello Campari) giunta verso le ore 16.30 nei pressi di Sa mmardencbia venne informata che pattuglie austriache erano state segnalate nei pressi del paese.

1 Nic olò GIACCHI, Il combattimento di Pozzuolo del Friuli nell'ottobre del 1917 , su " Nuova antologia" , Roma , Bestetti e Tuminelli , 1927.

-7

Ottobre 1917: cavalleggeri e mitraglieri osservano un cavallo colpito a morte.

Ottobre 1917: cavalleggeri e mitraglieri osservano un cavallo colpito a morte.

8

Al mattino de l 30 ottobre il V Squ adro ne di Genova , al comando del capitano Lampugnani , era stato messo a dispos izione del comandante deJla 7 8 Divisione a Santa Maria di Sclaunicco. Al resto della Brigata era stato ordinato di tenere Pozzuolo e d'informare sulla consistenza delle truppe nemiche nella zona Canale di Ledra-Udine-fiume Torre. Per questo al1e 5.30 erano state inviate alcune pattu gli e del Reggimento Geno va Cavalleria al comando dei te nenti Bas si ed I vancich e del Regg imento Lancieri di Nov ara al comando del tenente D ' Afflitto , dei sottotenenti Morosini e Martinozzi e degli aspiranti Benin e Chigi. I tenenti Bass i e Ivancich furono i primi a trovare il nemico e segnalarono la presenza di nuclei armati di mitragliatrici nei pres si di Terrenzano. Ricevuta la no tizi a , i comandanti dei reggimenti rinforzarono la difesa de] pa ese con tutti gli appiedati disponibili e mi s ero al sicuro i cavalli nei cortili.

Poco prima di mezzogiorno , le truppe d'avanguardia austro-tedesche provenienti da Terrenzano diedero inizio all ' attacco. Mitragliatrici in testa, divis i per s quadre, i nemici puntarono decisamente ad ac cerchiare i cavalieri che , intanto , sistemati a difesa , rispondevano al fuoco e li fermavano. Me ntre i cavalieri combattevano , venne ulteriormente ordinato di resistere in attesa di rinforzi. Anche il c omandante della 7a Divisione ribadì che la resistenza in Pozzuolo doveva essere ad oltranza e che face va affidamento s ul valore e sul sacrificio della II Brigata di Cavalleria. A mezzogiorno, riavutisi dalla sorpresa dell'inattesa res istenza , gli Austro-Tedeschi accentuarono la pressione dalla parte di Terrenzano. Riorganizzatisi , i reparti partirono all ' attacco con numerose mitragliatrici in testa. F urono respinti ancora, dopo un violento corpo a corpo nel quale la baionetta era tornata ad essere reg ina delJa lotta. Disorientati , i nemici si ritirarono e riordinarono , dilagando poi in direzione ests ud per scavalcare la re sistenza accerchiando Pozzuolo. Fu quello il momento della leggenda. Il generale Giorgio Emo Capodilista ordinò aJ comandante di Novara di far uscire uno squadrone a c avallo per caricare. Il capitano Sezanne , del IV squadrone , fece montare in sella i suoi lancieri e caricò . In un mis to di sorpresa , ammirazione e panico, gli Austro-Tedeschi videro una scena ormai ritenuta d ' altri tempi: cavalli , lance, fucili, sciabole puntavano dritti su di loro , che , sorpresi e sgomenti ripiegarono su Terrenzano , raggiunti e falciati dalle mitragliatrici del Genova. Alcuni , impietriti dallo spettacolo , rimasero fermi e furono fatti prigionieri.

Da loro si venne a sapere che una brigata di fanteria nemica era già arrivata a Terrenzano , avang uardia d ' un gro s so contingente composto da più divisioni.

Alle 14, rinforzate le colonne d ' attacco e riavutisi dalla sorpresa della carica , gli AustroTedeschi sferrarono un nuovo attacco. Mitragliatrici in testa , alle 16.30 il combattimento si riaccese e in breve raggiunse l ' acme. Colpiti dall'onda d ' attacco, sottoposti a fuoco continuo , i cavalieri indietreggiarono, lasciando sul terreno decine di uomini. Sfondato infine lo sbarramento italiano , dalla paite di Terrenzano, i nemici cominciarono a penetrare nel paese. Tra spari , urla e gemiti , fra le vampate delle mitragliatrici e gli zampilli del sangue , 1e perdite si fecero sempre più gravi.

I cavalieri retrocedettero. Venne ferito il tenente Castelnuovo delle Lanze di Genova Cavalleria , c omandante di una sezione mitragliatrici che era appostata allo sbarramento principale. Sebbene di sorientati dalla perdita dell'ufficiale , i. mitraglieri ritirarono l e armi, piazzandole sulla strada dietro una seconda barricata immediatame nte costruita a difesa. A comandarla andò lo stesso capitano Ticchioni , comandante dello squadrone mitragliatrici: era l'ultimo baluardo.

Il combattimento intanto si estendeva ed impegnava tutti gli uomini , nessuno escluso. Al IV squadrone di No vara venne nuovamente affidato il compito di caricare il nemico , infiltratosi in una delle strade del paese. Per la seconda volta nella giornata , stretto il soggolo dell ' elmetto , impugnata la sciabola , la lancia e il moschetto il IV Novara caricò; e per la seconda volta impressionò l'avversario , che si fermò incerto. Questa s osta permise allo squadrone mitragliatrici di Genova di disimpegnare le proprie anni. Contemporaneamente all ' attacco dalla parte di Terrenzano , però, gli AustroTedes c hi erano riusciti a s fondare gli sbarramenti verso Carpeneto , difeso dal I s quadrone e dallo

-9-

squadrone mitragliatrici dei Lancieri di Novara . Alle 17.30, dopo un'ora d i sangue, la situazione si fece insostenibile: il paese era accerchiato; si combatteva con onore e valore sulla piazza e nelle strade, senza risparmio, ma alcuni assa lt atori austro-tedeschi e rano già entrat i nelle case del paese e, ragg iunte le finestre c he guardavano sul le strade, avevano piazzato le mitragli atrici e cominciato asparare vio lentissime raffiche.

Presi tra due f uoch i e colpiti anche dati 'alto, caddero il maggiore Ghittoni ed i tenenti Bianchini, Vernarecci e Botta d i Genova Cavalleria. A questo punto, ritenuta vana ogn i ulteriore res i stenza, Erno Capodilista diede ai suoi reggimenti l'ordine di montare a cavallo e di ripi egare su Santa Mari a di Sclau nicco, ap rendosi un varco in qualunque modo ed a qualunque costo. Gli uomini si di si mpegnarono con diffico ltà ed il ripiegame nto avvenne in circostanze estremamente difficili. Mo lti cava li eri res tarono bloccati, ne ll ' imposs ibilità di usci re coi cavalli dai corti li , mentre intorno crepitavano le mitragliatrici.

Alcuni re parti di Nol'ara riuscirono comunque a raggiungere uno sbocco fuori del paese; vennero fatti seg no dal fuoco di mitragliatrici e di fucileria ed allora, di nu ovo, come in una sce na irreale e d'un tempo passa to, i cavalieri ricevettero ancora l'ordine di caricare. Le lance infilzarono i nemici, mentre i cava lli nitr ivano e le grida degli uomini s i perdevano e smorzavano nell 'aria, pi e na del fragore degli zoccoli al galoppo c he si aprivano la strada; po i i cavali eri puntarono verso Mortegl iano. Al la loro testa, Erno Capodilista li incitava e li spronava, co mbatteva e si apriva un varco; poi, dopo una breve cavalcata, ordinò ai resti deUa sua brigata di ri o rdin ars i per reparti.

Ali 'appell o mancavano in tanti: una parte del gruppo di Novara che da Mortegliano non era riusc ito a raggiungere il punto di riunione , l'intero Stato Maggiore de l regg imento co n il co lo nn e llo Campari ed i due ufficiali superi ori, maggiore Sebellin e maggiore Sparita; e tanti altri. Era finita; ma era finit a bene: la Cavalleria aveva cari cato, assolto il suo com pito e adempi uto agli obblighi impost i dall'onore dell'Arma. Il resto, il prezzo pagato, non importava: Soit à pied, soit à cheval, mon honneur est sans égal.~

Nelle due g iorn ate di combattimento il co nteg no degli ufficiali e della truppa di e ntrambi regg i me nti era stato improntato a l valore e a ll a tradizione. La guerra di posizione che durava da due anni e c he sem brava aver l asc iato l'Arma impotente di fronte ai camb iame nti tecnologic i era tornata di mov ime nto. La cavaUeria aveva duramente pagato questo ulteriore cambiamento. Aveva combattuto co me un tempo, ma lasciando sul campo 34 ufficia li , 467 uomini di truppa e 528 cava lli. Era il duro prezzo necessario per tornare alla ribalta della storia.'

Questo glor ioso e sanguin oso ep isodio della storia della Cavalleria ita lian a rimise ne ll a g iu sta prospettiva il ru o lo dell ' Arma in un mo me nt o c riti co della sua esistenza. La guerra di pos izio ne e sopra ttutto i ri pe nsamenti sul suo impi ego, de termi nat i dal1e esper ienze degli ultim i cinqu a nt 'ann i di guerra ne l mond o, così lontani dalle esa ltanti es peri e nze delle cariche napoleoniche, stava no per re legarla ai serv izi seco ndari , facendole la~c iare per sempre il campo di battaglia.

• Motto di Genova Cavalleria.

i Effettivi della LI Brigata di Cavalleria: Comando della Brigata: ufficiali 3, truppa 4. cavalli 4; Genova Cavalleria: ufficiali 32. truppa 549, cavalli 549; Lancieri di Novara: uffi ciali 30, truppa 350. cavalli 355; total e il manino del 30 ottobre I9 I 7: ufficiali 60. truppa 903, cavalli 908. Alla sera dello stesso giorno 30, fra morti, feriti e mancanli la sit uazione di forza era la seguente: Comando della Brigata: ufficiali -. truppa 3. cavalli 3; Genova Cavalleria: ufficiali I8. truppa 300, cavalli 340; Lancieri di Novara: ufficiali I 6, truppa I 64, cavalli 185; totale: ufficiali 34, truppa 467, cavalli 528, fonte: Giorgio EMO CAPODILISTA, La seconda brigata di cavalleria "Ge nova e Novara·· a Pozzuolo del Friuli 29 e 30 ottobre 1917 (Carso 1916 Uven:a 1918). Padova. Tipografia del Messaggero, 1931.

-10-

CAPITOLO II

TATTICA EVOLUZIONE E CAMBIAMENTI: 1861 -1911

L'Esercito Italiano nacque nel 1861, con l'avvenuta Unità politica ed amministrativa del Paese. Le forze armate apparvero da subito, oltre l 'organjsmo preposto alla difesa della Nazione, anche lo strumento primo per la creazione dell'unica identità nazionale, fino allora latente nelle coscienze delle mille municipalità che formavano l'Italia.

Forse più di tutte le Armi che componevano l ' Esercito , la Cavalleria aveva il culto del senso dell'onore e del valore individuale, oltre ad un innato spirito aggressivo. Del resto il suo principio ispiratore era rimasto, dal tempo della sua formazione nel Medioevo, "il culto del punto d'onore". Erano principi condivisi dalle cavallerie di tutti gli eserciti europei e ne facevano un'Arma risolutiva sul campo di battaglia.

La Cavalleria italiana del 1861 era il risultato d ' un conglomerato di elementi disparati e di differente valore, tratti dalle forze armate dei singoli Stati diventati, con l'Unità, province del nuovo Regno e amalgamatisi nel nuovo Esercito. Il nucleo principale di tale esercito continuava ad essere costi tuito dalle forze armate sabaude, a cui si erano aggiunti man mano contingenti lombardi, truppe de11a Toscana e dell'Emilia, gran parte dell'esercito borbonico e numerosi elementi di quel1o garibaldino, ufficiai mente definito " Esercito Meridionale".

Nel 1861 , anno della proclamazione del Regno d'Italia, l'Esercito Italiano questa la denomi nazione ufficiale di allora contava 17 reggimenti di Cavalleria.

L'Unità del Paese aveva ampliato il vecchio organico piemontese, affiancando ai reggimenti sabaudi quelli delle nuove province. Erano stati chiamati, secondo le tradizioni della Cavalleria sarda, con nomi di città: Lancieri di Milano , La.ncieri di Firenze, Cavalleggeri di Lodi, Cavalleggeri di Lucca, Ussari di Piacenza. Un reggimento, i Lancieri di Montebello, aveva preso il nome da]Ja località dove , il 20 maggio 1859, la Cavalleria sabauda aveva riportato una importante decisiva vittoria sugli Austriaci; un altro, i Lancieri Vittorio Emanuele Il, venne intitolato al Re artefice dell'Unità; un terzo, il Reggimento Guide, invece derivò dalla fusione dello squadrone Guide dell'Emilia coi vari pJotoni di Guide a Cavallo divisionali.6 Come i reggimenti delle altre Armi dell'Esercito, anche quelli della cavalleria erano confluiti in un organismo unico, provenendo da tradizioni diverse7 • Più delle altre Armi però , ]a Cavalleria era amalgamata dalla tradizionale unità di ideali e dalla condivisione di valori e forme, così da presentarsi da subito come un efficace strumen-

6 BRIGNOLI, Marziano, L'arma di cavalleria 1861-1991, Milano. R.A.R.A., 1991. 1 I numeri reggimentali, per cui Guide diventò 19°, furono stabilitj dalla Riforma Ricotti Magnani, per cui, nonostante l'ordine d'anzianità fosse: 1683 (ma i_n realtà 1821), Genova (perché dal 1683 esistevano i Dragoni del Genevese, cioè del contado cli Gin evra, sciolti nel 1821 per la partecipazione all'insurrezione carbonara di quell'anno, poi ci fu forse un equivoco scambiando Genevese Génévois con Genovese, che in realtà in francese si scrive Génois e in italiano Genovesato. 1690, Nizza 1692, Piemonte e Savoia -1774 (ma in realtà I 831) Aosta 1828, Novara 1848, Monferrato 1848, Saluzzo 1850, Alessandria 1859, Firenze -1859. Gujde -1859. Lodi- 1859, Lucca 1859, Milano -1859, Montebello -1859. Pìacenza -1859. Vittorio Emanuele -1863, Caserta 1863, Foggia- 1871, Roma diventò nel 1871: 1 Nizza 2 Piemonte 3 Savoia 4 Genova 5 Novara 6 Aosta 7 Milano 8 Montebello 9, Firenze 10 Vittorio Emanuele 11 Foggia I 2, Saluzzo 13, Monferrato 14, Alessandria I 5, Lodi 16. Lucca 17 , Caserta l 8, Piacenza 19, Guide 20, Roma. A questi il l O ottobre 1883 furono aggiunti i nuovi reggimenti: 21 Padova e 22 Catania; il 1° novembre I 887 i nuovi: 23 Umberto I 24 Vicenza e il l O ottobre 1909 25 Lancieri Mantova 26 Lancieri Vercelli 27 Cavalleggeri cli Aquila 28 Cavalleggeri cli Treviso e 29 Cavalleggeri cli Udine.

- 11-

to di guerra, al pari delle s ue sorelle europee. Gli ufficiali erano iJ fior fiore della nobiltà di tutto il nuovo Regno, gli uominj avevano bella presenza e prestanza, erano coraggiosi, audaci e disciplinati, abili nel combattimento con la sciabola e con la lan cia . Era veramente una forza risolutiva su l campo di battaglia.

Del resto, all'indomani dell'Unità, la Cavalleria era, e non solo in Italia , concepita come " l'ar ma dell'urto risolutivo" e nulla faceva presagire che tale ruolo potesse cambiare. Perciò, in ottempe ranza a questo principio, ne fu aumenta la consistenza portando a 19 i reggimenti, coll'istituzione dei Cavalleggeri di Foggia e dei. Cavalleggeri di Caserta. 8

Oltre ad un incremento de] loro numero, i reggimenti v idero pure una modifica degli organici, in base alla quale, compreso lo Stato Maggiore ed i sei squadroni di base, la loro forza venne fissata in 42 ufficiali , 892 cavalieri e 67.0 cavalli, mentre veniva soppresso lo squadrone deposito.9

Il primo impegno del giovane Esercito Italiano , ancora in fase di "amalgama", fu conu·o il Brigantaggio , determinato dalla triste situazio ne creatasi nel Mezzogiorno della peniso la con la rivol ta seguita alla guerra del 1860-61 ed alla scompa r sa del Regno delle Due Sicilie. Fu un impegno cer tamente più pertinente a dei reparti di polizia che a delle forze armate, ma, nono s tante questo, la

8 "Giornale Militare'', anno 1864, R. Decreto per la costituzione di due nuovi reggimenti di cavalleria leggera; Torino, 28 gennaio 1864.

9 "Gio rnale Militare", anno 1866, Istruzioni per esecuzione dei R. Decreti 30 dicembre 1865 relativi all ' ordinamento sul piede di pace della fanteria, bersaglieri e cavalleria; Firenze, 17 gennaio 1866.

La caserma di Piemonte Reale Cava ll eria . 1900. (Archivio Dal Molin)

-12-

cav alleria vi partecipò attivamente in qualità di truppa celere. Non si era ancora del tutto concluso il Brigantaggio, che le anni furono di nuovo volte ad est, co ntro il nemico di sempre, l'Austria, per la liberazione del Veneto. Era la guerra del 1866, nella qu ale l'Esercito, guidato da generali non in accordo tra loro (e , pm1roppo per il valore dei soldati italia ni , questa sarebbe rimasta una costante fino all'avvento del generale Luigi Cadoma), nonostante il valore dei propri uomini, subì un'apparente sconfitta Custoza i cui effetti , ingigantiti dai pregiudizi, si sarebbero fatti sentire sul piano morale per diversi anni.

Proprio in quel ciclo operativo la cava11eria avrebbe potuto essere brillantemente impiegata tat tic amente, sia nell'esplorazione, sia nell'intervento in massa nel combattimento. Ma l'esplorazione man c ò totalmente Non si diedero ordini perché venisse eseguita, anche se, a dire il vero, non risulta neppure che i comandi dell'Arma li sollecitassero; nulla di strano per modo di dire dunque se no n venne eseguita. Del resto questo era pure il risultato di una radicata convinzione. Infatti, il valo re dimostrato dalla Cavalleria in genere nelle precedenti guerre e maggiormente in quelle napoleoni che, aveva confermato il generale convincimento che essa fosse essenzialmente arma da battaglia e av e va orientato i comandanti delle Grandi Unità di fanteria, agli ordini dei quali agivano i reggimenti dell'Arma, ad impiegarla nei combattimenti ogniqualvolta si presentasse la necessità di risolvere u na situazione difficile.

L' Arma diede invece valente prova di sé nella seconda fase della campagna , quando, durante l'avanzata verso l'Isonzo e Trieste, i reggimenti di Cavalleria dimostrarono il loro coraggio e valore co mpiendo di propria iniziativa numerose esplorazioni e scorrerie.

Il co lonnello comandante il Reggimento Piemonte Reale , I900. ( Archivio Dal Molin)

Il co lonnello comandante il Reggimento Piemonte Reale , I900. ( Archivio Dal Molin)

13-

Finita la Terza Guerra d'Indipendenza, le autorità militari italiane se ntirono la necessità di disporre di quadri professionalmente preparati all'esercizio del comando. Del resto quello della catena di comando sarebbe stato uno dei grandi problemi che i vertici militari si sarebbero trova ti ad affrontare nei decenni seguenti, e che meriterebbe ancor oggi uno studio più articolato e accurato .

Comunque, sul momento si pensò di risolvere alcuni problemi in un modo tanto semplice quanto preconcetto. Essendo stata la guerra condotta in "unità" con l'esercito Prussiano ed avendo dato quest'ultimo grande prova sul campo , si decise di prenderlo come modello per migliorare lo stato e l'efficienza di quello Italiano.

L'esempio prussiano stava a dimostrare che la guerra andava fatta con metodo scientifico, non essendo più sufficienti il solo coraggio e l'esperienza per vincerla. Dunque bisognava riorganizza re l'armata e per questo era fondamentale apprendere con metodo. Venne così riorganizzato lo Stato Maggiore e creato anche in Italia un Istituto di cultura militare , che fu chiamato Scuola di G uerra. 10

Il riordino dell'organizzazione militare non riguardò però la Cavalleria . Nonostante la campag na del 1866 avesse dimostrato la grande utilità dell'esplorazione e d'un addestramento ippico che più ris p o ndesse alle esigenze di quel servizio, l'istruzione equestre non divenne tale da rispondere a quell'importante esigenza. Ci si limitò infatti ad un mutamento organico, creando, nel 1869, cinque Comandi territoriali di cavalleria quali ispettorati permanenti delle truppe di cavalleria . 11

D riordino dell'Esercito non passava però solo dalla volontà dei militari di rinnovarsi. Attuata la quasi totale un ità politica della Penisola, il Governo, in piena crisi economica, vincolò le sue forze armate ad un programma generale di strettissima economia. Il bilancio ordinario della Guerra fu per tanto ridotto nel 1867 a poco più di 144 milioni di lire, con un contingente annuo di 40 .000 uomini, ulteriormente diminuito nel 1869 a 138 milioni di lire con un contingente di 30 .000 uomini. Tale riduzione in armi e uomini non poteva non influire negativamente sulla validità di un'organizzazione ancora non pienamente efficiente.

Infatti, dopo iJ 1870, il governo, che con la spedizione di Roma aveva per la seconda volta rico nosciuto le manchevolezze dell'apparato militare , corse ai ripari e si avviò sulla strada del1e necessarie riforme . P er farlo prese ancora a modello gli ordinamenti prussiani, che avevano dato indiscussa prova d'efficienza in ben due conflitti, l'ultimo dei quali appena terminato in Fraocja in maniera trionfale. Ma le riforme italiane procedettero lente e restarono frammentarie a causa delle condizio ni finanziarie del Regno. Ad ogni modo lo sviluppo dell'esercito fu marcato da leggi quadrn, che presero il nome dei ministri che le co ncepirono. Nell'ordine furono gli ordinamenti: Ricotti Magnani, del 1870 1875; Mezzacapo, del 1876-1877; Ferrero, del 1882-1883; Bertolè-Vìale, del 1887-1888; P elloux, del 1896 e, l'ultimo, Casana-Spingardi, del 1908-1913. 12

Q uesti Ordi n amenti stabilirono l'obbligo generale di tutti i cittadini al servizio militare, prima per 12 e poi per 19 anni, predisposero la costituzione di un esercito di seconda linea coll'istituzione di unità di Milizia Mobile e Territ_oriale ed infine ridussero progressivamente la ferma annuale , da cinque a quattro e poi a tre anni per tutte le Armi , eccettuata la Cavalleria, che la mantenne di cinque.

10 " Giornale Militare" , anno 1867 , Riordinam ento del Corpo di Staio Maggiore; Firenze, Il marzo 1867.

11 " Giornale Militare", anno 1869 , Istru zione circa alla attribuzione dei comandi territoriali di cavalleria ed alle loro relazioni co lle altre autorità militari; Firen ze, IO settembre 1869.

12 MlNISTERO DELLA G UERRA, COMANDO DEL CORPO Dl STATO MAGGIORE UFFIOO STORICO, L'Esercito Italiano nella grande guerra (1915 1918), voi. I , /eforze belligeranti. Roma , 1927.

-14

Drago ne di Piemonte Reale di guardia allo stendardo al Quirinale , in attesa del passaggio del Re , nelJ ' ultirno inverno prima della Grande Guerra. (Arc hi vio Dal Molin)

Drago ne di Piemonte Reale di guardia allo stendardo al Quirinale , in attesa del passaggio del Re , nelJ ' ultirno inverno prima della Grande Guerra. (Arc hi vio Dal Molin)

15

L 'as petto più importante d ell ' Ordinam e nto Ri co tti 13 fu la legg e s ul reclutamento, c he sa nciva il principio dell 'o bbligo generale e pe rs onale di tutti i cittadini masc hi al servi z io militare, non es clu dendo ne mmeno g li esonerati. La legge es tese gli o bblighi di leva al 39° an no di età e prev id e tre classi d i le va: la I ca tegori a, i cui appartene nti erano c hiama ti alle armj; la II , co mpre ndente i sogge tti alla chiamata per un periodo non s uperiore a cinque me si e, infine, la m , alla qu ale erano iscritti tutti i citt adini maschi fi sicamente idonei ma non isc ritti n ella I e II categoria per motivi di cara tte re s ociale o fami liare. Con segue nteme nte l ' Eser c it o fu diviso in tre linee: prima linea , Esercito a ttivo o esercito di campagna, costituito dalle classi alle armj e da qu e lle con gedate d a meno tempo; seco nd a linea, o Milizia Mobile , fo rmata da riserv isti di media età e destinata ad oper are a ridosso e rincalzo delle truppe di prima lin ea; terza linea o Milizia Terri toriale, cos tituita dalle classi più a nziane della riserva , destina ta a compiti di sic urezza interna ed a s ostituire l'e se rc ito di prima lin ea nei compiti d i presidio.' 4

Anche la Ca valleria fu rapidamente riorganiz zata . Col Regio Decreto 4 dicembre 1870 ve nne ordinata su sei brigate con la costituzione di altrettanti Comandi di Brigata di Cavalle ria. In ordine all'organico dei regg im e nti , furono seguiti due criteri, comu ni ai prin c ipali eserci ti europei: squadrone forte e reggimento su quattro squadroni , oppure squadrone leggero e reggimento s u sei squadroni. I 19 reggimenti italiani erano s u sei squadro ni di 110 cavalli ciascuno, organico troppo leggero, anche perché la forza effettiva in tempo di pace (forz a bilan ciata) era inferiore all'organico e, in caso di mobilitazione , non si era in condizioni di provv edere tempestivam e nte al fabbisogno di cavalli. In pratica quindi i reggimenti restavano su quattro-cinque squadroni leggeri invece che s u sei.

Un altro problema riguardava l ' adde stramento ippico. Le ultime vicende belliche a vevano c hiaramente dimostrato l'inidoneità della corre nte equitazione militare alle esigenze della gue rra. Occorreva trovare un adde stramento che consentisse ai reparti a cavallo di correre la campagna, per sv olgere proficuamente quell ' atti vi tà esplorativa che si avviava a dive ntare il compito prin c ipal e de lla Cavalleria. Qualco sa era già s tato fatto in qu esto senso da quando , nel J 865, aveva assunto il comando della Scuola di Cavalleria di P i ne rolo (de nominazione poi assunta nel 1887) il colonnello Lui gi Lanzavecchia di Buri , che aveva dato notevol e impul so all'equitazione da campagna .'5

La g uerra Franco-Prussiana del 1870-71 diede un' accelerazione alla necessità di adeguare l'istruzione delle truppe. Le grandi vittorie riportate sui Fra ncesi avevano richiamato l'att e nzione s ulla condotta ope rativa de ll 'eser c ito tede sco . I prin ci pali Stati europe i organizzarono allora le loro forze militari e modellarono i loro regolamenti s uJl ' esercito germanico, acce ttando quas i s enza di scuss ione gli in se gnamenti tattici proclamati frutto dell 'espe ri enza bellica del '7 0.

Nel L870-7 l i Tedesc hi erano s tati animati da un grande spirito offens i vo, i fatt i avevano dato loro ragione e, di consegue nza , tutti i re go lame n ti s i plasmaro no s ul co nc etto dell 'offen s iva ad ogni costo, generando il preconcetto c he s i do vess ero so ltan to co mbattere battaglie d ' inco ntro.

I Tedesc hi avevano messo in batteria fi n dal principio de ll e azioni tutta l ' artiglieria disponibile , ce rcando di ridurre al silen z io que ll a franc ese, perché la loro fanteria potesse avanzare. E , com e l'offe n s iva ad ogni costo aveva dato buoni frutti , perch é i Fran ces i nell'in tento di s fruttare i loro fucil i a tiro rapido si erano attestati su una forma d i difen s iva qu asi pass i va, così il s istema d'impiegare fin

'' Si deve tra l'altro proprio alle riforme del ministro Ricotti il Regio D ecreto 13 dicembre 1871, che ordinava all'E e rcito ed ali' Armata (come ve njva c hi a mata la Marina al lo ra) di po rtare, com e segno caratteristi co della divisa militare le s tellette a cjnque punte su l bavero della rispettiva divisa militare; a firma di S.M. Vittorio E manuele II , del generale Ce are Ri cotti Magnani, mini tro della Guerra e dell'ammiraglio Augusto Ri boty, ministro della Marina.

•• Oreste Bov 10. Storia dell'Esercito It aliano (1861 1990), Roma, U fficio Storico Stato Maggiore del l ' E serc ito, 1996, pag.93.

15 Cfr. ASSOCIAZIONE AMICI DEL M USEO STORICO DELLA CAVALLERIA. i/ museo storico della cm•alleria Collegno. Roberto Chiaramonte editore. 2000.

-1 6

d al principio molte artiglierie aveva dato ottimi risultati, in quanto quella francese era quasi sempre s tata ridotta al s ilenzio dalla migliore artiglieria pru ss iana. Così però era nato il secondo preconcetto, c he avrebbe influito pesantemente sulle guerre a venire, ossia che le battaglie si dovessero iniziare co n grandi duelli d'artiglieria.

l Tedeschi , dopo le prime offens ive, av e vano lanciato le loro divi s ioni di cavalleria sulle tracce de i Corpi d ' Atmata francesi in ritirata ed esse , mai ostacolate s eriamente dalle retroguardie o dalla c av alleria francese, avevano potuto assumere informazio n i , tenere il contatto e riuscire , in qualche c as o , ad operare anche delle sorprese. Era nato così il principio dell ' avanscoperta fatta dalle division i di caval1eria 16 e , visto che la cavalleria tedesca aveva esplicato un ' intensa attività esplorativa a largo raggio e l'esercito tedesco era uscito vincitore dal conflitto, anche l a cavalleri a italiana, come il re sto delle Forze Armate , prese a modello que ll a tedesca Furono quindi emanate nuove indicazio ni s ull e attività di esplorazione , scorta e sicurezza. I regolamenti di esercizio vennero adeguati alle e s igenze della guerra e, fatto importante , l e evoluzioni si ridussero so l tanto a quelle da eseguirsi da vanti al nemico. Per il resto la cavalleria doveva possedere i requisiti di mobilità e velocità. Nacque c osì un Corso compleme nta re di Equitazione di C ampagna 17 fuori Roma , a Tor di Quinto , località ri te nuta particolarmente idonea a quel tipo di addestramento, perché dotata di un ampio terre no pia neggia nte , compreso fra la sponda destra del Tevere e bassi rilievi collinari, che offriva quindi una n otevole varietà morfologica in uno spazio relativamente ristretto. Furono intensificate le lezioni teo ric he e le esercitazioni; nulla fu trascurato per addestrare la Cavalleri a nei servizi di esplorazione e sicurezza ed in quelle operazioni che allora si chiamavan o di "piccola guerra" , ossia attacchi di sor presa, i ncurs ioni , imboscate e così via. 18

Dal punto di vista tattico il decennio successivo alla guerra del 1870 fu improntato al ripensame nto del ruolo della cavalleria in una futura guerra, di c ui le armi a tiro rapido e le artiglierie stav ano cambiando l ' impostazione.

Malgrado tutte le raffinatezze dell ' addestramento e malgrado lo studio minuzioso di come e rano state condotte nel passato, nelle campagne di guerra il fattore sorp resa rimaneva sempre il fat to re dominante . D ato poi che una situazione non è mai rigorosamente identica alle precedenti, né nelle condizioni storiche, né per gli scherni teorici, l'impiego della Cavalleria nell 'esplorazione s trategica fu recepito come innovativo. I regolamenti di tutti gli eserciti recepirono immediatamente delle norme attuative in tal sen so . Qu ello però che sorprese gli ufficiali di Cavalleria, che studiavano l'importante e recentissima campagna franco-prussiana , fu il non comprendere come mai la Cavalleria francese non si fosse opposta a quella tedesca per impedirne o almeno ostacolarn e l 'es plorazione.

In realtà i fatti che erano stati alla base del totale ripensamento sulle funzioni dell'Arma consistevano in quanto era avvenuto a Sedan nel 1870: cinque reggimenti d i cava ll eria e due di lancieri, c on alla testa il generale Margueritte, si stavano preparavano alla carica , carica che forse avreb be rimes s o in discussione molti concetti. Era il sacrificio che si chiedeva alla cavalleria francese, rimas ta quasi inoperosa in quel lontano settembre 1870 , alla quale veniva quindi chiesto d'arrestare l' avanzata deJ V e dell ' Xl Corpo tedesco. Prim a che il movimento iniziasse però, un proiettile aveva c olpito mortalmente Margueritte , che , davanti al fronte dei s uoi reggimenti , guardava verso Fleigneux e stava im partendo le ultime disposizioni. Alcuni ufficiali dello S ta to Maggiore ne avevano sollevato il corpo e lo avevano portano davanti a ll a lin ea del 1° Chasseurs d ' Afrique , i cui solda-

1 • C ap. C. P ERLO, Le ultim e g uerre e l 'evolu zi one d ella tatti ca , Lucca, s tabilim e nt o Lip o lito Boc c hi , 1910.

17 A SSOCIAZIONE A MIC I DEL M USEO S TO RI CO DELLA CAVALLERIA, Tf mus eo storico de lla ca valleria , cit.

" MlNJSTE RO D ELLA G UERRA, Istru z io ni per l ' amma estrame nto tattico della cavalleria. Roma , Voghera Carlo tipografo d i S.M ., 1872.

-17

ti, ritti sugli arcioni, alla vista del loro comandante sanguinante, avevano perso ]a testa dalla rabbia. Il generale Gallifet aveva assunto il comando della massa di cava11eria francese , che, folle per il desiderio di vendetta, aveva caricato in modo disordinato. Gli squadroni avevano agito ognuno per proprio conto, erano caduti su una brigata di fanteria. ne avevano rotto la prima linea e si erano abbattuti su otto pezzi di artiglieria. Chasseurs, ussari, lancieri, corazzieri, avevano formato una massa confusa che era apparsa e scomparsa qua e là, prima di svanire per sempre 19 nel turbine del fuoco della fanteria ted esca, lasciando il campo coperto di cavalli e cavalieri feriti o morti. Di quelli che erano partiti alla carica, solo poco più della metà erano riusciti a raggiungere il bosco de11a Garonne. La carica non aveva dato alcun risultato utile. Quella cavalcata alla morte, perché quello era stata in realtà, aveva fatto sfuggire un grido di ammirazione al vecchio Re di Prussia ed al maresciallo Moltke , lasciandoli attoniti di fronte ad un simile spettacolo, ma non aveva cambiato la realtà della cose: non era servita a nulla se non all'onore; che, comunque, va specificato, per un cavaLiere non era poco.

Quello però non era stato il solo episodio che aveva indotto i vertici dell'Arma italiana ad iniziare a riflettere sul suo futuro e ad essere meno tentennanti e riluttanti nei confronti d'un cambiamento. Quattro anni prima, nel 1866 , a Custoza, durante la Terza Guerra d'Indipendenza, era accaduto ben altro : sei plotoni comandati da un capitano austriaco20 avevano sorpreso e caricato una bri gata di fanteria italiana, scompaginandola a tal punto da impedirle di prendere parte al combattimen to durante l'intera giornata. Ma non era finita qui; quell'azione aveva avuto un effetto indiretto determinante per le sorti della battaglia. Infatti, quando la Divisione del Generale Govone avrebbe potuto salvare la giornata, semp licemente riceve ndo rinforzi, il principe ereditario Umberto e Nino Bixio avevano supplicato invano l 'irremov ibile Della Rocca comandante del Corpo d'Armata di permettere loro di accorrere con le rispettive divisioni 16a e 73; non c'era stato verso: Della Rocca , spa ventato proprio dalla carica di cavalleria subita al mattino, aveva preferito tener ferme tre divisioni, attenersi alla lettera degli ordini d'operazione ricevuti ed inviare a Govone non l'atteso rinforzo, ma l 'ordine di ritirata, determinando l'insuccesso finale.

Ora , in questi due esempi, i militari italiani dell'epoca trovavano un s ingolare contrasto sia nei mezzi e nei metodi usati nella carica, sia nei risultati ottenuti: da una parte c'era stata una massa imponente di cavalleria, c he si era mossa aU 'atto decjsivo con ]a classica e dovuta ardimentosa audacia, alla quale era mancato però l'effetto della sorpresa , per cui i risultati erano stati disastrosi; dall'altra un piccolo nucleo di cavalieri che, brillantemente co ndotti , avevano co lto "l'attimo fuggente" per sorprendere l'avversario e annichilirlo; ed il risultato era stato concreto. Rimaneva quindi il dub bio: che fare della Cavalleria?

Nuove esigenze erano richieste dal carattere della guen-a; ma, man mano che gli anni passavano, diventavano sostanzialmente antiquate. Come decidersi?

Un concetto era chiaro quanto all'impiego della cavalleria: mantenerla come Arma celere. L'aggettivo celere coincideva co n una presµnta pluralità di mansionj, quindi l 'Arma sarebbe stata impiegata ovunque, affidandole spesso missioni disperate, sebbene logiche perché in linea con le carat teri stiche intrinseche di un 'Arma operante nello spazio e nel tempo con maggior rapidità delle altre.

Bisogna però avere il coraggio di affermare che l'esperienza, nelle riflessioni dell'arte militare italiana del tempo, aveva un valore mediocre , se si deve giudicare dal frutto che da essa se ne sareb-

19 Francesco VARIO. Per la cavalleria , leggendo il libro del generale Kessler , estratto dalla "Rivista Militare [taliana". Dispensa X , 1905, Roma, Enrico Voghera tipografo. J 905.

20 Era il capitano Bechtolsbeim; subito dopo la campagna fu sottoposto ad un consiglio di guerra sotto l'accusa di aver condotto al macello il proprio squadrone: ma dal processo, invece della condanna, risultò la s ua apoteosi e fu insignito della massima onorificenza austriaca.

-18-

Piemonte Reale Cavalleria: esercitazione nel salto con gli ostacoli. (Archivio Dal Molin)

Piemonte Reale Cavalleria: esercitazione nel salto con gli ostacoli. (Archivio Dal Molin)

-19-

be tratto, specie fino alla Prima Guerra Mondiale. Del resto le guerre sono preparate sulle esperienze passate e se queste sono state vittoriose è accaduto a tutti gli eserciti del mondo s i tende a credere che anche le pros s ime potranno es sere co mbattute e vinte senza problemi , applicando in blocco le lezioni del passato. Solo i geni militari cambiano tattica e vincono Così il successo talvolta, specie se degli altri, incatena il giudizio ed induce a percorrere vie djverse da quelle no1mali , perché si è conv inti che siano migliori. La guerra franco-prussiana ne è un esempio, perché di fatto se r vì so]o ad aumentare la confusione di idee: la cavalleria tedesca era stata indicata come il modello perfetto , al quale tutte le cavallerie avrebbero dovuto conformarsi; e tali idee si erano imposte al punto che nulla sarebbe poi apparso buono se non d 'o rigine tedesca. La r elazione della guerra scritta dallo Stato Maggiore tedesco divenne una sorta di Vangelo e tale sarebbe rimasta fino allo scop pio della Grande Gu erra sul quale, come spesso accade , non era permesso nemmeno un semplice accenno di discussione. Neanche la comparsa della relazione documentata della guerra da parte francese riu scì ad ingenerare più di qualche leggero dubbio.

La Guerra Fran co -Prussiana rimase dunque il termine di paragone per le guerre future. Tutti gli Stati Maggiori europei furono concordi quanto ai compiti strategici della cavalleria: doveva coprire e vedere. Era la via di mezzo e , chissà, forse la giusta ; ma quel "coprire" non persuadeva molti all 'in temo dello Stato Maggiore del Regio E sercito , sicché lo si tolse di mezzo e restò solo il "vedere". A consolidare tale idea sarebbero poi venuti i risultati delle grandi manovre di cavalleria tenute nel 1904 in Piemonte.

D 'altra parte il concetto, nato dalla campagna del 1870-71, dell'impiego delle masse di cavalleria in avanscoperta ed il preconcetto che la cavalleria, di fronte alle nuove armi, dovesse rinunziare quasi interamente alla sua azione nel campo tattico era stato generalmente accettato. Su di esso si erano già plasmati subi to le istruzioni ed i regolamenti dell ' Arma nei diversi eserciti. Ma non bastava , non era tutto. Sette anni dopo , nella guerra Rus so Turca del 1877-78 , le cavallerie di entrambi gli eserciti in lotta avevano dimostrato una marcata inclinazione a combattere appiedate, quindi essenzialmente con l'arma da fuoco anziché con quella bianca. Sia per la natura del teneno, sia per i caratteri di quel conflitto , cristallizzatosi contro Plevna e ridottosi in breve quasi solo ad una guerra d'as sedio, la cavalleria non aveva svolto alcuna rilevante operazione. Questo fatto, unito all'aver combattuto appiedata, era stato un ulteriore colpo alla giustificazione della sua esistenza.

Cosa dunque si doveva fare della Cavalleria, c i s i domandava in Italia. Altri problemi , di ordine politico erano poi apparsi all'orizzonte.

Al Congresso di Berlino , seguito alla guerra Russo-Turca , l'Italia , un po' anche per la sua debo lezza militare, era rimasta isolata e la s ua posizione fra le Grandi Potenze non accennò a migliorare nemmeno dopo la conclusione della Triplice Alleanza coll ' Austria-Ungheria e la Germania nel 1881. Era indispensabile un aumento dell'entità dell'Esercito ed esso venne attuato dal mfoistro Ferrero, che creò due nuovi corpi d'armata, portandone il numero a 12 ed elevando le di visioni da 20 a 24, con in più la 2S3 che coincideva col Comando militare della Sardegna. La fanteria fu artico lata in 48 comandi di B1igata e 96 reggimenti , ciascuno su tre battaglionj di quattro compagnie. L'artiglieria e la cavalleria vennero potenziate, si diede un notevole sv iluppo alle truppe da montagna e , infine , furono richiamati per la prima volta i miJjtari della m categoria. Venne fissata stabilmente la forza delle Mjlizie Mobile e Territoriale, articolando quest' ultima in 320 battaglioni di fanteria e 30 di alpini, 100 compagnie di artiglietia di fortezza e 30 compagnie del genio Poi , nel 1882 fu istituita fin dal tempo di pace la carica di Capo di Stato Maggiore del Regio E sercito. Per quanto riguardava la Cavalleria, non solo il pensiero dominante ma pure quasi tutti i più illustri cultoti ed esperti di cose militari tendevano in quel periodo ad escluderne categ01icamente I' intervento in battaglia. Il suo intervento era previ sto so lo quando si fossero presentate occasioni particolarme nte favorevoli. Così i mutamenti furono quelli determinati dalle contingenze, del resto in

-20

l inea con quelli analoghi, comuni a tutte le Cavallerie dell'epoca e dovuti alle innovazioni tecnologi che. Ecco dunque nel I 882 la modifica dell'armamento: i cavalieri vennero dotati di moschetto e il suo uso venne esteso anche ai primi dieci reggimenti, ancora armati di lancia e di sciabola.

Organicamente, nel 1883 l'Arma venne ordinata su un I spettorato generale , sette comandi di bri ga ta e 22 reggimenti, composti ciascuno da uno Stato Maggiore, sei squadroni e un deposito. Nello stesso anno furono costituiti due nuovi reggimenti: i Cavalleggeri di Padova ed i Cavalleggeri di Catania Nel 1887 si sarebbe avuto un ulteriore cambiamento, con l'aum e nto a nove dei comandi di brigata, mentre rimaneva invariata la forza del reggimento.

Di per sé l ' Ordinamento Ferrere aveva reso rEsercito nel complesso numericamente più forte, ma con una proporzione relativamente scarsa di cavalleria e, visti gli inevitabili sviluppi della tecno log ia, so prattutto di artiglieria. Esso prevedeva infatti una media di 80 pezzi per Corpo d'Armata co ntro i 96 degli altri eserciti.

Il potenziamento di queste due Armi fu attuato dal ministro Bertolè-Vial e, che nel 1887 aumentò i reggimenti da 22 a 24 , creando i due nuovi Cavalleggeri Umberto I e Cavalleggeri di Vicenza, e rio rdinò l'artiglieria da campagna, raddoppiandone i reggimenti , che passarono da 12 a 24, ciascuno s u due brigate21 di quattro batterie da se i pezzi. Ciascun Corpo d'Armata ebbe così due reggimenti da campag na (per un totale in tutto l'Esercito di 192 batterie con 1.152 pezzi) , mentre venivano creati due speciali reggimenti, riunendo le batterie da montagna e quelle a cavallo (su tre brigate rispett ivamente di sei e nove batterie ). In tal modo, col nuovo ordi namento, ciascun Corpo d 'A rmata ebbe 96 pezzi. La stessa legge provvide anche ad una nuova sistemazione delle unità alpine su se tte reg gi menti, con 22 battaglioni e 75 compagnie, e di quelle del Genio , su quattro reggimenti con un tota le di 15 brigate e 52 compagnie. Il riordinamento toccò anche le circoscrizioni territoriali e ripartì il te rritorio nazionale in 12 Corpi d'Armata, 25 divisioni e 87 distretti militari, riuniti in 12 comandi s uperiori, 6 comandi territoriali e 14 direzioni di artiglieria , 6 comandi territoriali e 19 direzioni del genio. 12 direz ioni di commissariato e 19 tribunali militari. Furono infine creati i Comitati d'Arma che però, salvo che per i Carabinieri Reali, ebbero vita breve e vennero istituiti gli ispe ttorati 22

L'a umento degli effettivi era in parte una conseguenza degli accordi militari scaturiti dalla Triplice Alleanza. Infatti , nel 1888 , sarebbe stata so tto scritta una convenzione militare che avrebbe prev isto , in caso di guerra tra l' Impero tede sco e la Francia, l'invio in Germania di sei Corpi d'Armata e di tre divisioni di Cavalleria italiani, mentre accordi di cooperazione sarebbe ro stat i presi anche in campo navale.

Intanto, grazie all'istituzione delle varie scuo le ed alla consapevolezza che il ruolo della caval leria andava cambiando, stava cominciando ad apparire una nuova generazione di ufficiali , dei quali sarebbe interessa nte analizzare i percorsi di carriera e l'influenza sul pensiero militare italiano coevo e su quanto di esso trasudava all'estero. Comunque, per limitarsi all'Arma , come acutamente osserva Brignoli. in quel periodo:

"un nuovo tipo di ufficiale di Cavalleria andava i_ntanto delineando si. La figura, tramandata sopratt utto dalla tradizione napoleonica , di un cavaliere cuor di leone ma non necessariamente dotato intellettualmente , andava scompare ndo ; non pochi auspicavano che scomparisse del tutto per fare luogo ad un nuo vo tipo di ufficiale di Cavalleria nel quale , accanto al coraggio , era indi spe nsabile si trovassero lucidi tà di mente nonché prontezza di vedute e di decisione. Né chi possedesse soltanto valore personale né chi brillasse per la sola intelligenza poteva esse re un buon

1 S i noti che. all'epoca. la definizione " b1igata" in Artiglieria corri spondeva all'insieme definito in seguito "gruppo'', mentre nel Genio lo si sarebbe chiamato "battaglione''. 22 Bo v ro, op. cit.. pag. 135.

-21

ufficiale di Cavalleria. Si diffondeva la convin1ione essere la Cavalleria un· arma speciale ed essere pertanto indispensabile per l'ufficiale dell'arma un particolare corredo di diverse qualità: ma ciò che doveva costituire il shze qua non del suo valore dove, a essere: una speciale attitudine a comprendere il meccanismo di una azione di Cavalleria; una grande prontezza di mente. atta a cogliere con rapidità una situazione: spiccate qualità di comando. Fra i compiti dell'Arma. la ricognizione veniva non a torto ritenuto il più importante e soprattutto al buon espletamento di questo servizio era indiriuato raddestramento di ufficiali e soldati. Infatti. se, per esempio, il collocamento intelligente ed opportuno degli avamposti era compito dell'ufficiale, il funzionamento dipendeva dagli uomini di truppa. Pertanto ristruzione mirava: ad avvenare l'ufficiale al sicuro e facile uso delle carte topografiche stando a cavallo; ad abituarlo ad avvalersi delle risorse del terreno; a sapere, trovato il nemico, mantenersi in contatto con esso e sapersi fare un concetto delle sue intenzioni .''1'

Le variazioni introdotte dal ministro Bertolè-Viale nella struttura militare di terra non rimasero circoscritte al solo Esercito Permanente, ma toccarono anche le unità di Milizia Mobile e Territoriale, nonché il sistema di reclutamento. Fissate da tassative disposizioni di legge, le condizioni per cui spettava all'iscritto di leva il diritto all'assegnazione alla terza categoria, vennero stabilite cinque specie di fenna, corrispondenti a diverse durate dell'obbligo di servizio alle armi: le ferme normali di tre e due anni (in base al numero di estra.lione ed in relazione alJa forza bilanciata), quelle speciali di un anno (volontari di un anno), di quattro (per la Cavalleria) e di cinque (per i sottufficiali e la truppa dei Carabinieri Reali. gli allievi sergenti, i maniscalchi ed i musicisti).

Circa dieci anni dopo, nel 1896, il generale Pelloux presentò un nuovo progetto di potenziamento dell'Esercito. che poggiava sui seguenti punti: mantenimento dei 12 Corpi d'Armata e delle 25 divisioni; trasformazione dei distretti di reclutamento in distretti militari. cioè in organi incaricati in tempo di pace del reclutamento ed in tempo di guerra della requisizione quadrupedi e della formazione delle unità di Milizia TeITitoriale; conseguente passaggio delle opera?ioni di mobilitazione di tutte le unità di Milizia Mobile (comprese quelle di fanteria e bersaglieri) ai depositi, già incaricati di tali operazioni per le unità dell'Esercito Permanente; organici di 100 uomini per compagnia per i primi sette mesi dell'addestramento, subito ridotti a 60 per compagnia nei successivi cinque: aumento della consistenza della Territoriale costituendo parte dei suoi quadri con ufficiali provenienti dall'Esercito Permanente e, infine, reclutamento regionale come per le unità alpine. Questo ultimo progetto fu però respinto dal Parlamento e Pelloux lasciò la questione dell"Esercito ben lontana dal 1'essere risolta, a causa dell'esiguo aumento accordato al bilancio della Guerra, causa pòncipale, antica e perenne, dei mali dell'Esercito e dcl1e Forze Armate.

Intanto la fine delr 800 vedeva la tecnologia progredire a passi da gigante nella costruzione di anni ed armamenti, che erano in piena e rapida trasforma.Lione in tutte le Grandi Potenze. L'Italia, uscita dalla corsa coloniale (anche se Adua non era certo una sconfitta di proporzioni tali da gridare, come fu fatto. alla disfatta) e sempre con gravissimi problemi finanziari, non avendo soldi per nuove sperimentazioni, scelse di attendere che terminassero gli studi esteri, già avviati, per avvalersene ed adottare quindi i nuovi materiali.

L'attività degli otto ministri succedutisi dal dicembre 1897 al dicembre 1907 si concentrò pertanto sul personale, per creare nell'Esercito una situazione di forza (quadri degli ufficiali, truppa, bilancio). che, a tempo debito, potesse servire da base sicura per il rinnovamento dell'organizzazione. Per quanto riguarda la Cavalleria, le guerre seguite a quella Russo-Turca continuarono a influire sulle teorie d'impiego e, quindi. a modificarne i fini operativi, portando spesso a confondere J'impie-

8R1G:-:ou. op. cit.. pag. 33.

-22

go con le s ue modalità. Certo la Cavalleria, come del resto tutta l'arte della guerra, doveva seguire il movimento evolutivo imposto dai tempi e dalle nuove armi. Questa evoluzione toccava però so lo le modalità de11'impiego, il quale in realtà era immutabile perché le caratteristiche de]l' Anna non erano affatto cambiate. La Cavalleria nel campo strategico avrebbe dovuto "vedere", ma doveva anche ·'coprire", direttamente o indirettamente , e ciò dipendeva dall'intervento di elementi che nessun rego lamento poteva prevedere. Le regole e le formule si addicono aJle scienze, ma , per quanto la riguarda, l'arte della guen-a per essere innovativa e vincente abbisogna di genialità , di attenzione nell'impiego dei mezzi ed elasticità di mente da parte dello stratega, so prattutto e forse nu11 'altro che elasticità. Nelle guerre napoleoniche ed in quella di Secessio ne americana, i cui insegnamenti sfortuna tamente non sembravano essere pervenuti ai vertici militari italiani ed europei, la cavalleria era stata impiega ta con ampia varietà di compiti e sempre opp01tunamente, a seco nda del bisogno, delle condizioni create dalla situazione, senza regole costanti ed aridi formalismi. Era s tata davanti alle colonne marcianti quando era servito che così fosse, spesso era s tata tenuta dietro la fanteria ed altre volte ad un 'ala di tutto l'esercito, svolgendo sempre dei compiti definiti , degli scopi determinati da ordini c hiari che non avevano consentito false interpretazioni. Aveva potuto così assolverli facilmente, rispecchiando del resto la chiara visione che il comandante aveva di quel che avrebbe potuto e dovuto pretendere dall 'Arma. In vece, specie in Italia, si prese alla lettera lo studio del generale Kessler:

" la cava lleria è la preziosa ausiliaria della fantetia in tutte le circostanze che impone la guen-a nel combattimento, nelle marce, né gli accantonamenti, ecc., s} che nessuna missione affidata ad un grosso corpo di fantetia può essere compiuta, in crisi generale, se nza che vi si aggreg hi un reparto di cavalleria . La quale vuo le le missioni diverse da compiere, ma quella che le è propria e che tutte le comprende consiste nell'allontanare dalla fanteria l 'eventualità di un attacco imprevisto , circondandola di una zona protetta per cui le sorprese non siano possibili. La sua forza è nella grande mobilità di cui è dotata; arma di urto a carattere essenzialmente offensivo : le s ue qualità difensive sono nulle. Allorché debba difendere una posizione piegata, ed allora opera e manovra come pura fanteria senza raggiungere negli effetti del proprio fuoco l'efficacia propria di quest'arma per ragioni assai ovvie. I servizi che presta si riassumo no :

a) avanscoperta b) esplorazione vicina c) protezione immediata delle colonna di fanteria." 24

In grazia di queste teorie, che non tenevano conto di brillanti e Iiusciti episodi di contrasto dinamico su larga scala, come quello della btigata di Custer contro i Confederati nel 1862, si pensava al possibile impiego della cavalleria L 'arma venne ridotta, riorganizzata ed in sostanza tenuta così com ' era quando altre due crisi internazionali, sfociate in guerra aperta, alimentarono ulteriormente la visione negati va sul futuro del s uo ruolo: la guerra del Sud Africa e quella Ru sso- Giapponese. Nella Guerra Anglo-Boera si assisté ad una sola vera carica di cavalleria, a Diamond-Hill, purtroppo oscurata dai gravi scacchi su biti prima e dopo di essa dalla cavalletia inglese , caratteristica dei quali furono le numerose capitolazioni di reparti di cavalleria in piena campagna. La più grave di esse avven ne nella giornata di Talana Hill, fuori e lontano dal campo di battaglia , quando tre sq uadroni al completo furono circondati e fatti prigionieri. Nel Sud Africa la cavalleria inglese non aveva alcun sistema di sicurezza ed era continuamente nella più completa ignoranza di ciò che le succedeva intorno. Al combattimento di Sannaspos t , una grossa colonna di cavalleria fu spinta dagli eventi sui fianchi e alle spal le dei B oeri; una qualunque azione che avesse fatto alle loro spalle avrebbe migHorato e forse salvata

"4 V ARTO. op. cit., pag -23

la s ituazjone degli Ingle i, ma nulla in vece ve nn e neppure tentato. L·insufficienza della preparazio ne del tempo di pac e si manifestò c hi aramente. Le caratteri st ich e stesse dei Boe ri assai mobili perché tutti e rano montati , privi di uruformi appariscenti, o meglio, se nza nessu na uniforme che li distinguesse dai non com battenti , eccezionalmente ca paci ne lla scelta e netroccupazione delle posizioni e tutti abili ss imi tiratori re se ro press oché impo ss ibile il servi zio di es ploraz ion e e la cavalleri a non se ppe quasi mai dare informazi o ni sul nemi co In un solo caso la c a valleria in gle se reagì energicamente: inseguendo i Boeri che s i ritiravano in di so rdin e dopo i combattimenti di Elandslaagte e prendendo nume ro si prigioni e ri. Ma negli ultimi combattime nti in campo aperto, che terminaro no più o m eno tutti co n la rotta e la fuga disordinata dei Boeri , la cava ll eria non fu impiegata ne ll'in seguim e nto , anche se la sola sua presenza fra le colonne in fuga le av rebbe costrette certamente alla resa a discrezione. :?..~ Ciò c he permi s e ai Boeri di infli gg ere pe rd ite con s istenti agli inglesi e li indu sse a preferire posizioni difen s ive , fu l ' ado z ione d e i fu c ili se nza fum o Dal fatto poi che i Boeri così face ndo obbligassero il nemi co ad attaccare allo co perto, facendogli subire delle e levate perdite in fase d 'avv icinamento , presero form a i co ncetti di " offe ns iva s trateg ica" e ' ·difes a tattica". Tali concetti e bbero molti fautori, specialmente quando gli scacchi ubiti dagli In glesi in Sud Africa potero no essere citati a sos teg no della validità del combattimento difen s ivo. In più , l 'adozio ne della polvere se nza fumo aveva ulteriormente aumenta to i vantaggi della dife sa, perc hé l 'attaccante incominciava a s ubire delle perdite prima ancora di sco rgere il nemico ed a nch e alle brevi di s tanze gli riusc iva molto diffici le sco prirne g li appostamenti, subendo intan to perdite sempre crescenti. Da tutto que s to nacque l ' impre ss ione c he l ' abilità dei comandanti dovesse mirare a condurre l ' avversario ad attaccare contro pos izioni co nvenientem e nte prepara te. Ma tale co ncetto della guerra , co ntrari o ad ogni s ano prin ci pio , non poteva durare. Già ne ll a seconda parte della Guerra Anglo Boe ra, Lord Robcrts avrebbe op posto a lla tattica difens i va avversaria una mano vra avvolgente che. ev itando gli a tta cchi frontali, avrebbe mina cc iato invec e la lin ea di ritira ta de l ne mico, costri ngendolo quasi semp re a evitare l 'accerchiamento sg omberando in fretta l e posizioni difen s iv e preparate. 26

In contrappos iz ion e agli in success i della cav alleria nel Sud Africa, furono maggiormente pos te in rili evo le num erose operazioni là com piute dalla fanteria montata , specialmente nelJ a liberaz ion e di Kimberle y, nell'in seg uimento del ge nerale Cronje ed a Eland s laagte. Consi derando i fatti nel loro in sie m e, s i ve nn e a lla concl u sione che la cavalleria ave sse ormai fatto il s uo tempo e per sop ravv i ve re s i dov esse trasformare tutta in fa nteria monta ta. Il cavall o do veva essere so ltanto un m ezzo di tra sporto ed il cavaliere combattere s oltanto a piedi; doveva perciò armars i di fucile e baionetta e, come il fuciliere , esercitarsi al tiro. Evidentemente però la fante ria montata , oltre ad esse re legata ai cava lli durante il combattime nto, ri s ultava pure in cap ace di un ' offen siva a fo nd o, propri o perché era preoccupata di perdere i cava lli. E ssa dimo s trava quindi d'avere gli s tes si svantaggi della cavalleri a appiedata ; in più , quan do e r a a cavallo, non solo s i esponeva se nz a difesa a tutte le offese del nemico , ma era incap ace di un rapido, efficace e vio lento inseguimento. Sembrò quindi migliore so lu zione quella di is tru ire nel tiro i cav ai ieri , perc hé a ll 'occ orrenza potesse ro combattere appiedati.

2 ~ P ERLO, op. c it. Qu es to il commento coev o ma va nota to c he l'errore di base degli Inglesi fu proprio quello di aon attribuire alcun valo re tattico, tanto offensivo quanto difensivo. alla cavalleria. ritenendo poco pericolo~a quella boera e quin di inutile la propria. Winston Churchill, che cominciò la sua carriera come ufficiale d i cavalleria e comba tlé appiedato in Ind ia, ma cari cò ad Omdum1an co ntro i Dervisci nel 1899, fu in Sud Africa da poco dopo lo scoppio della guerra e. nelle sue memorie pubblicate in Italia come Gli anni della mia gio,·ine~a, da Garzanti a Milano nel 1973 riferì che tale era la convinzione dei supremi gradi britannici dell'inutilità della cavalleria che. qu a ndo Canada e A us tralia s i offriro no di mand arne dei contingenti ebbero in risposta che erano preferibili truppe a piedi: e so ltanto dopo i di astri della ··settimana nera·· culminata a Colenso e le altissime pe rd ite s ubite, la G ran Bretagna cominciò ad impiegare s u larga scala truppe a ca vallo , spec ie Ca nad es i . Australiane e Yeomanry in glesi. 16 PERI.o, op cit.

-2 4

Anche la Guerra Russo-Giapponese fornì nuovi elementi dì valutazione sull ' impiego della cav alleria; perché alla prova dei fatti la meravigliosa cavalleria cosacca dei Russi diede un risultato ass ai infe1iore a quello che si poteva legittimamente aspettare da essa.

Molti osservatori attribuirono i suoi scarsi risultati da un lato al fatto che, pur avendo adottato il f uoco come mezzo normale di combattimento , non aveva addestrato sufficientemente gli uomini al ti ro e , dall'altro , che le era stata assegnato un supporto d'artiglieria troppo debole per vincere la resiste nza dei villaggi fortificati dai Giapponesi. Altri pensarono invece che si dovesse attiibuire l ' insuc cesso della cavalleria russa proprio all'aver rinunciato al tradizionale suo impiego, riducendosi a co mpetere s parpagliata con la fanteria avversaria , perdendo quindi il suo carattere di mobilità e di a rma dalle azioni rapide e di sorpresa.

Tuttavia, mentre la cavalleria giapponese, forse perché assai scarsa e molto inferiore a quella ru s sa. fu tenuta sempre legata alla propria fanteria , que11a russa ebbe occasione di compiere delle es plorazioni e delle incurs ioni a lungo raggio. Così, al principio della guerra , la brigata Mistscenko si spinse fino oltre lo Yalu , verso Seul , per più di 150 chilometri e si ritirò poi lentamente, evitando il contatto con le truppe della I Armata giapponese e mandando al quartiere generale russo molte utili in formazioni. Il colonnello Madritov fece un'incursione di circa 1 .200 chilometri in Corea, impadronendosi di approvvigionamenti nemici, intimorendo le popolazioni ostili ai Russi , bruciando villag g i e raccogliendo importanti notizie. Infine, nel gennaio 1905 , una colonna di 60 squadro n i, 22 pezzi e quattro mitragliatrici, al comando del generale Mistscenk:o, effettuò un'incursione su Inkeu; i risultati furono però scarsi, perché si perse molto tempo contro i villaggi difesi del nemico, invece di aggirarli e raggiungere lo scopo della missione.

Alla cavalleria non furono affidate altre azionj di carattere strategico e quelle ricordate non rap presentarono davvero quanto era lecito aspettarsi dalla numerosa e allora famosa cavalleria russa. Ne11e esplorazioni essa non riuscì mai a rompere il velo di reparti misti con cui si coprivano le Grandi Unità giapponesi e quindi la sua attività d'avanscoperta dette dei risultati insoddisfacenti.

Nel campo tattico la cavalleria russa fu adoperata quasi sempre a coprire i fianchi. ALiao-yang, a d esempio , il generale Rennekampf riuscì a ritardare di ventiquattr ' ore il passaggio del Taitzè alla I Annata giapponese, mentre sull'ala destra Samsonov e Mistscenko segnalavano e ritardavano l ' avanzata dell'Armata del generale Oku, che cercava di avvolgere la destra russa , fi nché non furo no richiamati a sostenere la sinistra, compromessa dalla disfatta della brigata Orlov. Allo Scia ho la cavalleria russa era di nuovo sulle ali, ma , nel terreno montuoso alla sinistra, per quanto si spingesse arditamente avanti , non riuscì a compiere il movimento offensivo ideato dal generale Kuropatkin. Invece sulla destra, dove il terreno le era favorevole, non fece nulla. Alla battaglia di Sampidu con corsero tre divisioni di cavalleria russa , ma a Mukden erano divise in tre masse distinte e distanti fra loro e troppo strettamente .legate ai Corpi d ' Armata a cui erano state assegnate in supporto . Nel suo insieme la cava11eria si mostrò quindi insufficiente alla protezione dei fianchi

Anche i piccoli reparti combatterono quasi sempre a piedi, logorandosi in sporadici e diseguali combattimenti contro la fanteria giapponese. senza azioru aggressive e audaci, le sole capaci di produrre grandi risultati. Fu un peccato, perché le cariche, be nché eseguite solo dai reparti minori, sortirono grandi effetti morali 27

Mentre le guerre del primo '900 provocavano valutazioni , discussioni e ripensamenti del ruolo e del futuro della cavalleria, il Regio Esercito intraprese un riordinamento generale .

Dal .1907 i] Governo , grazie al notevole progresso economico verificatosi sotto Giolitti, aveva deciso di rinunziare definitivamente all'esiziale sistema degli espedienti, delle mezze misure e dei ripieghi. Per procurarsi dati più precisi sulla vera portata ed entità dei bisogni del! 'Esercito, aveva vicever-

27 P ERLO op. cit. - 25-

sa affidato ad un'apposita Commis ione il compito di valutare le necessità dei singoli ervizi. L 'o nere. che allora la Nazione sosteneva per l 'organi smo militare in uomini e in denaro, in base alla sua popolazione ed alla sua ricchezza, era proporzionalmente inferiore a quello di tutte le altre Grandi Potenze europee. La conclusione fu che bi sognava spe ndere di più se si voleva un esercito più efficiente e moderno, pronto sia al confronto, che si temeva non remoto e tutt'altro che improbabile, con altre Potenze europee, sia a conquistarsi i pochi s pazi lasciati ancora di s ponibili oltremare dalla corsa coloniale.

All'effettiva opera di riordinamento dell 'esercito . iniziata dal ministro Casana e s ubito interrotta per il suo a ll ontanamento dal Governo, provvide il s uo successore, generale Spingardi. Quest i, in pieno accordo col genera le Alberto Pollio, nuovo capo di Stato Maggiore nominato nel 1908, concretò un vasto programma di riforme militari, investendo il lato tecnico (o rdinamento della difesa mobile, composizione dell'esercito, organico dei quadri, forza in tempo di pace , ordinamento della difesa permanente), quello morale (limiti e metodi di avanzamento, questione discip l inare), nonché l'aspetto sociale (reclutamento) e finanziario (bilancio).28

La riforma non portò ad una sol uzione radicale del problema, ma so ltanto ad una soluzione soddisfacente. Continuarono a mancare direttive certe e la riforma non rispose al complessivo fab bisogno dell'orga nizzazione mi litare, ma solo a quanto era r i tenuto più strettamente n ecessario ed urgente. Era , insomma, un programma di minima, che mirava a fronteggiare non tutti, ma molti dei bisogni reali dell'Esercito e che prevedeva il riordino dell'e erc ito in base al progetto Ca ana. Venne adottata la ferma biennale per tutte le armi (a sancire l'uguaglianza de l tributo di tutti i singol i cittadini alla Patr ia) e conseguentemente un aumento della forza bilanciata; fu deciso il com pletamento della sistemazione d ifensiva terrestre e marittima; la costituzione di adeguati reparti di mitragliatrici per fanteria e per cavalleria; venne avviata la soluzione, o al meno si tentò di farlo, del prob l ema della trazione animale, introd u ce n do il traino meccan ico nei servizi dell 'Ese rcito. Venne introdotta l'organizzazione aerea nazionale: venne proposta la soluzione definitiva del problema dell ' armamento d'artiglieria nelle varie specialità da campagna, a cavallo, da montagna, pesa nte campale e d 'assedio.

Il programma Spingardi-Poll io doveva essere attuato entro quattro anni, cioè per il luglio 1913 o, al più tardi , per il gennaio 1914; ma la sua attuazione non sarebbe stata ancora comp l eta alJo scoppio del conflitto mondiale. Per di più ag li inizi del 1915 l ' ammini trazione della Guerra non sarebbe ancora stata in possesso dei fondi necessari. La conseguenza fu che, all 'a tto dell'entrata in guen·a, 1'ossatura maestra dell'Esercito s arebbe stata ancora quella sancita dal primo progetto del 1909 , basato su cinque leggi fondamentali, che comunque avevano modificato profondamente la no tra compagine militare.

Per la cavalleria, più che uo vero e proprio aumento venne sancito un semplice rimaneggiamento e s i pensò all'idea dei Raggruppamenti come Grandi Unità d i cavalleria destinate, appena indetta la mobilitazione , a coprire la frontiera dalla minaccia nemica.29