Das plastische Werk 1960 – 2016

Richard Heß

Bildhauer

Das plastische Werk

1960 - 2016

Mit einer Einführung von Helmut Börsch-Supan

Verfasst und herausgegeben von Ilka und Jürgen Heß

Berlin 2016/2023

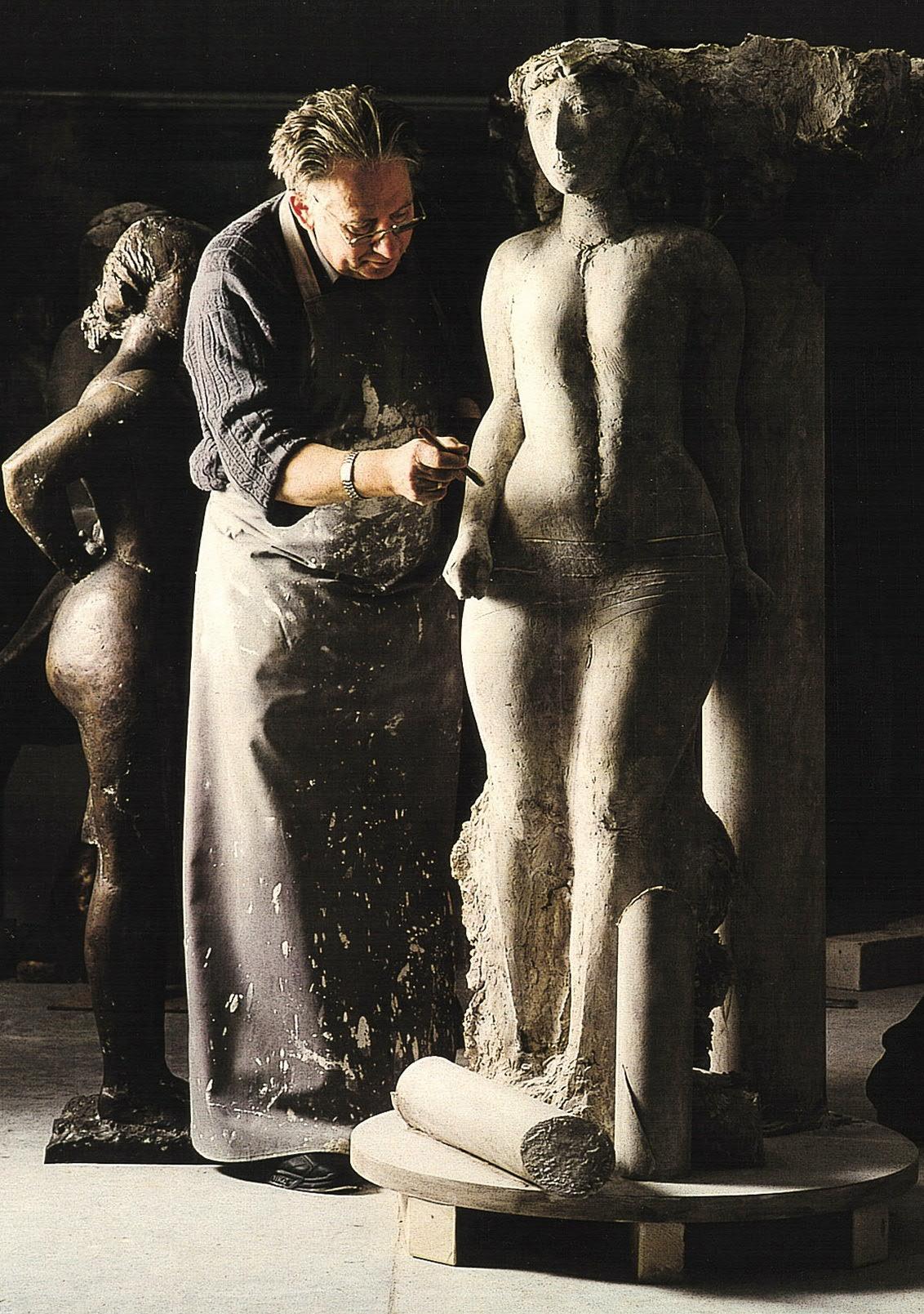

Richard Heß im Atelier, 2002 · Foto: Ferdinando Cioffi

Richard Heß im Atelier, 2002 · Foto: Ferdinando Cioffi

Richard Heß hat in den fünfzig Schaffensjahren als Bildhauer, die das Werkverzeichnis mit mehr als 700 Arbeiten dokumentiert, eine gewaltige Lebensleistung vollbracht. In ihm begegnet uns ein Typus von Künstler, für den das Übertragen von Gesehenem in gültige Form wie das Atmen zum Dasein gehört. Die Vitalität, die aus seinen Werken spricht, hat hier ihre Wurzel.

Nicht nur die Zahl der Arbeiten überrascht, sondern auch die der Ausstellungen. Mit seinen Werken Anteil am öffentlichen Leben zu haben, mehr noch als durch Ausstellungen durch Skulptur in oder an Gebäuden oder im Stadtraum, aber auch in privaten Lebensbereichen, ist ihm ein Bedürfnis. Seine Kunst stellt nicht nur ganz überwiegend Menschen dar, sondern sie ist auch als Kommunikation mit Menschen geschaffen. Sie ist gesellig und zielt auf Verständlichkeit. Deshalb erzählt Heß in seinen Skulpturen, namentlich in seinen Reliefs, mit denen er sich der Malerei annähert, ja die Grenzen zu ihr bisweilen überschreitet. Das Erzählen jedoch war in der offiziellen Kunst der westdeutschen Nachkriegskunst verpönt. Man duldete es in der Literatur, und es schmeckte ein wenig nach DDR. Tatsächlich standen manche Autoren, die über Heß geschrieben haben, diesem Staat nahe.

Heute, wo alte Mauern eingerissen sind und neue errichtet werden, ist die Zeit reif, über Geschichte Gewordenes mit Gelassenheit und Neugier auf andere Standorte nachzudenken. Dem Bildhauer, liegt angesichts allen Unrechts, das geschieht, das Menschliche einschließlich des AllzuMenschlichen am Herzen.

Das Werkverzeichnis ist etwas grundsächlich anderes als ein Ausstellungskatalog. In seiner Vollständigkeit nimmt man es zur Kenntnis wie eine Biographie. Die Menge der Kataloge seiner Einzelausstellungen kann das Brett eines Bücherregals füllen. In ihnen kann, auch wenn sie als Querschnitte angelegt sind, immer nur eine Auswahl unter einem bestimmten Aspekt gegeben werden, und wegen der Vergänglichkeit einer solchen Veranstaltung wird sie immer nur Gipfel vorzeigen, nicht aber die Breite, zu der auch Nebenwerke gehören. Ein Werkverzeichnis beinhaltet etwas Ganzes, das gewiss noch die eine oder andere Fortsetzung gestattet, aber weitgehend abgeschlossen ist und den Anspruch auf Dauer erhebt. Es dient dem Gedächtnis, ohne das Kultur nicht bestehen kann. Im Rückblick auf ein halbes Jahrhundert ist dieses Ganze Geschichte, die im Wandel des Individuellen etwas von den Umbrüchen, Wachstums- und Verfallprozessen im Allgemeinen spiegelt. Heß muss als Vertreter seiner Generation gesehen werden, die im tiefdunklen Schatten des Zweiten Weltkrieges aufgewachsen ist.

Richard Heß wuchs ohne Vater auf, denn dieser starb 1941 früh als Soldat. Die Mutter hat er als eine der ersten Arbeiten als Bildhauer 1960 porträtiert (Abb. 002). Sie wirkt streng mit fest am Kopf anliegendem Haar und entschlossen nach vorn gerichtetem Blick. West-Berlin, wo Mutter und Sohn lebten, war damals eine gefährdete, aber sehr lebendige Stadt, in der die Kriegszerstörungen noch an vielen Orten zu sehen waren. Ein Jahr später wurde die Mauer gebaut.

Richard Heß ist Berliner und er verleugnet in seinem Werk nicht die Herkunft aus der von Johann Gottfried Schadow am Ende des 18. Jahrhunderts begründeten Bildhauertradition, die erst in neuerer Zeit versiegt. Die Verhältnisse haben ihn genötigt, seit 1965 in Westdeutschland zu wirken, und erst 1999 hat er als 62jähriger seinen Wohnsitz wieder in Berlin genommen. So sind die Spuren seines Wirkens hier gering im Verhältnis zu der beeindruckenden Zahl von Werken in öffentlichem und privatem Besitz außerhalb Berlins. Besonders in Italien ist er hoch angesehen, wie etwa 250 seiner Skulpturen in Sammlungen dieses Landes und eine rege Ausstellungstätigkeit seit 1988, so u. a. in Verona, Bolzano, Vicenza, Mantova, Cesena, Milano oder Padova belegen.

1962 bis 1963 war er Meisterschüler von Bernhard Heiliger, was man den frühen Porträtköpfen ansieht, aber bald schlug er eine ganz andere Richtung ein. Während der Lehrer sich immer weiter vom Menschenbild entfernte, suchte Heß es auszuloten, gerade auch in den Untiefen des Humanen, wie sie in der Zeit vor dem »Dritten Reich« etwa Heinrich Zille eher versöhnlich als anklagend in den Blick genommen hatte. Der ätzenden, den Hass schürenden Kunst des jüngeren George Grosz hat er sich fern gehalten. Seine enorme Produktivität entsprang einer im Grunde bejahenden Vitalität.

Nicht unwichtig ist in seiner auf Beobachtung fußenden Kunst der Humor, der in der Skulptur immer einen schweren Stand hat, weil alles Statuarische, das mit Mühe erstellt ist, auf Ernst und Dauer abzielt. Vor allem in der reiferen Phase seines Schaffens entdeckte Heß zum Beispiel das notwendig transitorische Essen für die Themenwelt der Skulptur, etwa in der »Spaghettiesserin« von 1993 (Abb. 474 ) oder der Bronzenen »Essende II« von 1990 (Abb. 406), der er eine benutzbare Gabel in die Hand gegeben hat. Bei der Figur »Sitzende mit durchsichtiger Bluse« aus dem gleichen Jahr (Abb. 417) ist diese so durchsichtig, dass sie überhaupt nicht mehr vorhanden ist.

Gesellschaftskritisches im Frühwerk entsprach einem seit den sechziger Jahren starken Trend auch der West-Berliner Kunst, die nicht unbeeinflusst von der Spaltung der Stadt und den Polarisierungen in fast allen Bereichen bleiben konnte. Beide Hälften neigten zur Erstarrung im Ideologischen, der Osten freilich weit mehr als der Westen. Der Zwanghaftigkeit, mit der das SEDRegime den Westen als Feind begriff und Unterordnung auch der Kunst unter sozialistische Gesellschaftsprojekte verlangte, setzte dieser den Wert der Freiheit entgegen und das Recht des Individuums, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten, wobei allerdings auch Unduldsamkeit im Verfechten von sogenannter abstrakter oder konkreter Kunst vor allem von »Kunstpäpsten« vorkam.

Heß wurde 1965 Assistent des Braunschweiger Bildhauers Jürgen Weber, der dort eine Professur an der Architekturfakultät der Technischen Universität innehatte, also Skulptur im Zusammenhang mit Städtebau begriff. Die barocke, kämpferische und zum Drastischen neigende Persönlichkeit sah sich in einer Tradition und griff bei kirchlichen Aufträgen auch biblische Themen auf. Verhasst war ihm alles Modernistische und Kopflastige. Auf seinem Braunschweiger Ringerbrunnen von 1974/5 vermerkte er die Namen führender Kunstkritiker auf der Hose des Besiegten. Weber sah sich als Sieger. Er hat den elf Jahre jüngeren Berliner zu ähnlich allgemeinverständlicher Erzählweise ermutigt, dieser hat Weber indessen nicht imitiert. Für den Unterschied der beiden Temperamente ist bezeichnend, dass auch Heß das Thema Ringkampf behandelt hat, allerdings erst 2004 und auf eine Weise, die nur dem Gebildeten verständlich ist. Auf dem Sockel eines Torsos mit dem Titel »Antaios« (Abb. 607) ist ein Ringkampf dieses Riesen mit Herkules dargestellt. Antaios war ein Sohn des Poseidon und der Gea, der Mutter Erde, und im Ringkampf blieb er stets Sieger, solange er mit der Erde in Berührung blieb. Herkules aber konnte ihn töten, als er ihn vom Boden hochhob. Man geht wohl nicht fehl, wenn der Bildhauer sich hier mit Antaios identifiziert hat, weil auch er seine Schaffenskraft aus der Erdverbundenheit bezieht.

Näher stand

Heß dem Gerhard Marcks-Schüler Waldemar Grzimek, der 1968 auf den Lehrstuhl für Plastisches Gestalten an der Technischen Hochschule in Darmstadt berufen worden war. Er holte sich Heß als Assistent. Heute noch spricht dieser mit größter Hochachtung von Grzimek als Künstler mit weitem Horizont, der über dem erbitterten Parteienstreit stand. Ein Porträt des Freundes hatte er bereits 1963 geschaffen. Grzimeks Einfluss auf Heß ist unübersehbar. 1971 erhielt dieser einen Lehrauftrag an der Hochschule, der er bis zu seinem Weggang nach Bielefeld 1980 verbunden blieb. Trotz der starken Kriegszerstörungen war Darmstadt eine höchst lebendige Stadt mit einer ungebrochenen Tradition der Kunstpflege in einem in Deutschland einzigartigen Ballungsgebiet von Städten sehr unterschiedlicher Prägung. Das ebenfalls schwer zerstörte Braunschweig war dagegen durch die nahe Grenze zur DDR zu einem Randgebiet herabgesunken. In Darmstadt konnte Heß Wurzeln schlagen und nirgends sind so viele Werke von ihm zu finden wie in dieser Stadt.

Das Städtische Museum besitzt zwölf Skulpturen, das Hessische Landesmuseum drei und auch in anderen Museen werden Werke von ihm bewahrt. Für eine Nische im als Rathaus genutzten Teil des Luisencenters am Luisenplatz hat er 1978 ein Relief geschaffen, ein in Bronze gegossenes Hauptwerk mit dem Titel »Proklamation« (Abb. 178). Neben Figurengruppen und architektonischen Einzelheiten, so einer aufwärts führenden Treppe und zwei Säulen, bei denen die Basen, nicht wie sonst die Kapitelle, verziert sind. Bei der einen ist eine Schrifttafel mit Worten des Grundgesetzes angebracht, die als Motto über dem gesamten Schaffen von Richard Heß stehen könnten: »Die Würde des Menschen ist unantastbar ….«, denn seine Absicht ist es, allem Menschlichen durch künstlerische Darstellung eine Würde zu geben, auch provozierend.

Besonders fruchtbar war die Zusammenarbeit mit dem Bauverein Darmstadt, der bestrebt war, seine Bauten durch Skulpturen zu beleben und auf diese Weise Orte in der Stadtlandschaft herauszuheben.

Auch von den Kirchen erhielt er Aufträge, so 1992 von der Katholischen St. Elisabeth-Kirche für eine Bronzetür der Sozialstation (Abb. 461) mit Szenen aus dem Leben des Heiligen Franziskus und den törichten und klugen Jungfrauen auf dem Türsturz. Die Betonung des Sozialen entsprach der Einstellung des Künstlers. Eng war dessen Verbindung zu der Katholischen Pfarrgemeinde St. Georg in Mainz-Bretzenheim, für die er zwischen 1976 und 1993 zwölf Skulpturen schuf, darunter sieben Kreuzwegstationen als Reliefs (Abb. 191, 210, 228, 229, 248, 249 und 250), einen Wasser-Brunnen (Abb. 151), eine Marien- und eine Auferstehungssäule (Abb. 414 und 247). Aus der näheren und weiteren Umgebung von Darmstadt kamen noch lange nach seiner Verlegung der Lehrtätigkeit nach Bielefeld bis in die Mitte der 1990er Jahre Aufträge und Ankäufe. Es waren dies auch Denkmäler und Brunnen. Die Liste der Städte ist lang, u. a. Bad Homburg v. d. Höhe, Bad Nauheim, Bensheim, Friedberg, Frankfurt am Main, Gießen, Gernsheim, Hofheim, Idstein, Offenbach, Pfungstadt und Wiesbaden. In Baden-Württemberg war es neben Mannheim und Güglingen besonders die Stadt Heilbronn, die zwischen 1972 und 1983 sechs Skulpturen erwarb und den Bildhauer 1980 in einer großen Ausstellung würdigte.

Bei dem Rückgang der öffentlichen Aufträge wirkten sich nicht nur das fortschreitende Alter, sondern auch ein allgemein wachsendes Desinteresse an Kunst am Bau und im freien städtischen Raum aus. Ästhetische Kultur tritt vor wirtschaftlichen Erwägungen zurück. Ein Nachzügler war ein Brunnen mit den vier Evangelisten 2012 (Abb. 700) für den neuen Bischofssitz von Limburg an der Lahn. Das zwanzigjährige Wirken von Richard Heß als Professor in Bielefeld hatte bei weitem nicht die Resonanz außerhalb der Fachhochschule wie in Südwestdeutschland. Die Mentalität in den deutschen Landschaften ist sehr verschieden.

Nach der Rückkehr in seine Heimatstadt Berlin 1999 hat Heß in ihr nur noch einmal einen monumentalen Auftrag von der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte für ihre Zentrale in der Dircksenstraße 9 erhalten: fünf das Dach bekrönende Bronzefiguren (Abb. 215, 532, 538, 540 und 543) als eine Erinnerung an den Schmuck barocker Bauten und an die Bevölkerungsstruktur der ehemaligen alten Spandauer Vorstadt. Man kann sie gut nur von der Stammstrecke der S-Bahn aus sehen. Davor schuf Richard Heß im Auftrag des damaligen Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Heinz Galinski, eine Thorarolle, 1986 (Abb. 343). Sie steht vor dem Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße 79/80. Und ebenfalls fertigte Richard Heß 1986/1987 eine Gedenktafel für die Pfarrer der Bekennenden Kirche Berlin (Abb. 345). Sie ist an dem Haus in der Wilhelmstraße 36 angebracht.

Der Lehrer Richard Heß musste ein etwas anderer Mensch sein als der von oft kämpferischer, ungestümer Schaffenskraft erfüllte freie Künstler, und natürlich veränderte auch der gesellschaftliche Wandel sein Denken, ohne dass er sich ihm um des Erfolge willens angepasst hätte.

Im Unterschied zu Jürgen Weber und Waldemar Grzimek hat er sich nur selten schriftlich geäußert. In einem Katalog von 1997 findet sich ein lapidarer Text, der hier als Äußerung des Lehrers zitiert zu werden verdient. Die Überschrift »Skulptur ist Form!« überrascht, weil in der Frühzeit gedankliche Inhalte eine große Rolle gespielt haben. Ist es ein an seine Schüler gerichteter Zuruf? »Volumen und Raum sind die einzigen Mittel, mit denen sich der Bildhauer ausdrücken kann. Jeder Bildhauer muss zwischen Natur und Geometrie seinen nur für ihn gültigen Platz finden. Geht er zu nahe an die Natur, wird das Werk formlos, geht er zu nahe an die Geometrie, wird es starr. Der Platz zwischen den beiden Polen muss für jeden woanders liegen. Nicht zu vergessen ist der tektonische Aufbau der Skulptur, der ihr Halt und Überschaubarkeit gibt.« Ein individueller Stil innerhalb fester Grenzen wird gefordert. Hieraus spricht eine Warnung vor modischer Beliebigkeit, die zu Haltlosigkeit und Zerfall führt.

Das Erzähltalent des Bildhauers beschert im Werkverzeichnis eine Fülle von Inhalten, die bei einem sich nur allmählich wandelnden Stil Einblicke in seine Phantasie und Themenwelt bieten. Biblisches und Mythologisches, für andere Künstler etwas Abgestandenes, werden in die Erinnerung gerufen und ganz neu dargestellt. Das Spektrum der Alltagsszenen ist nur schwer zu ermessen, weil der Künstler besonders im munteren Frühwerk bestrebt war, bisher nie als Skulptur Dargestelltes zu behandeln, was oft auf eine frappierende Weise geschah.

Es fällt auf, dass es bei ihm keine auf Repräsentation bedachten Selbstbildnisse gibt, obgleich das Porträt, mit wenigen Ausnahmen als Kopf, bei ihm nicht selten ist. Nur eine kleine selbstironische Sitzfigur »Selbst mit Bein im Gips« (Abb. 617) hat er 2004 aus konkretem Anlass geschaffen. Hinzu kommen vier Arbeiten mit dem Titel »Bildhauer« (Abb. 140, 440, 532 und 629), bei denen er sich selbst meint, ohne dass eine Porträtähnlichkeit zu erkennen ist. Bei einer lebensgroßen Figur (Abb. 532) hält der Bildhauer eine Statuette einer Frau in der Hand und lässt so an Prometheus als den Urkünstler denken, der Menschen aus Ton formt und durch himmlisches Feuer beseelt. Ein Relief »Bildhauer bei der Arbeit« von 1992 (Abb. 440) ist eine Aussage über die Grundregel beim Aufbau einer Skulptur und zugleich ein Memento mori. Auf einem Sockel steht ein kleines, stark vereinfachtes Skelett. Wie es beim Menschen von Fleisch umhüllt ist, bildet es für die Tonfigur das Halt gebende Gerüst.

Die Reihe der etwa 40 Porträts endet 1991 mit einem Bildnis der nach dem Leben modellierten Prinzessin Margaret von Hessen und bei Rhein (Abb. 431), einer bodenständigen und sozial engagierten Persönlichkeit. Das war wohl die Brücke, die von ihr zu dem der Aristokratie eher fernstehenden Künstler. Seine Frau Ilka hat er viermal porträtiert, zuerst 1961 als lebensgroßen Kopf in Terrakotta (Abb. 003). Ilka Heß ist für ihren Mann eine unentbehrliche Wesensergänzung. Ohne sie wäre auch dieses Werkverzeichnis nicht entstanden. Den Sohn Jürgen lernen wir als kleinen kauernden Knaben von 1971 kennen (Abb. 084). Sonst spielen Kinder kaum eine Rolle. Das Motiv Mutter mit Kind, als Maria mit dem Christuskind ein zentrales Thema der abendländischen Skulptur, kommt bei Heß mehrfach vor, seit 2004 auch deutlich als Madonna mit Kind oder als Heilige Familie, aber es gelangt innerhalb der Fülle von Frauendarstellungen nur vereinzelt zu einer ausgeprägten Aussage.

Für die männliche Vitalität des Bildhauers ist der kraftvoll entwickelte Frauenkörper die wichtigste Inspirationsquelle und der Inbegriff des Lebendigen und Leben spendenden, steckt doch im Begriff »Genie« das lateinische Wort »genus«, das Geschlecht, Abkunft, Familie und Nachkommenschaft, ja Volk bedeutet. Sehen ist oft ein voyeuristisches Hinschauen. Weiblichkeit kommt nicht selten als Straßenmädchen daher. Richard Heß selber äußert sich: »Das gleiche Mädchen – verschiedene Sichten, Liebe aus unterschiedlichen Gründen. Das ist der Sinn, eine Plastik zu machen. Mein persönliches Bild von Welt. Das Interesse am Anderssehen der Menschen.«

In der Reihe der männlichen Einzelfiguren, die erst 1970 beginnt, ist es unmittelbar nachzuvollziehen, dass die Darstellungen des Alters, zuerst in dem Torso »Alter Mann mit verletztem Arm« von 1990 (Abb. 405), des Künstlers eigene Erfahrung mit dem Altern widerspiegelt. Es fällt auf, dass der Jünglingsakt, seit der Antike ein bevorzugtes Motiv der Skulptur, bei Heß kaum vorkommt. Sein von Grzimek beeinflusster »Adam« von 1973 (Abb. 104) ist kein Ephebe mehr.

Die Darstellung von Gewalt – sei es bei den Tätern oder bei den Opfern –, in der das Elend des Weltkrieges und das des Dritten Reiches nachwirkt oder gegenwärtiges Geschehen angeklagt wird, bestimmt im Schaffen von Heß nicht unwesentlich das Bild des Mannes. Zu einer Harmonie der Geschlechter kommt es hauptsächlich bei den vielen Bildern von Liebespaaren, zumeist im Relief. Die Kriegserfahrung wird vor allem in dem »Fragment eines Reiterdenkmals – Das Ende des Krieges« von 1990 (Abb. 408) für das Kreiswehrersatzamt in Oldenburg als Mahnmal reflektiert. Reiterstandbilder mit Siegern sollten einst an militärische Triumphe erinnern und die Unterlegenen demütigen. Daraus entstanden neue Kriege. Diesen Kreislauf zu durchbrechen, war eine Lehre des Zweiten Weltkrieges. Heß fordert mit seiner Skulptur eine Ächtung des Krieges.

Schwer zu verstehen ist die große in Frankfurt am Main 1982 aufgestellte Skulptur »David und Goliath« (Abb. 232). Hier wird die alttestamentarische Geschichte vom Sieg des Hirtenknaben David über den Riesen Goliath anders als in der Bildtradition erzählt, wo David, nachdem er Goliath mit seiner Steinschleuder getötet hat, diesem den Kopf abschlägt, ihn auf das Schwert des Riesen aufspießt und so triumphierend heimkehrt. Bei Heß sitzt der siegreiche junge Mann nackt auf dem Kopf und den Trümmern der Rüstung seines Gegners. Er trägt einen Helm, der den Zeitgenossen, denen Bilder von Straßenschlachten zwischen Polizei und Demonstranten vor Augen standen, an solche Szenen erinnern mussten. Das Frankfurter Bildwerk steht nicht isoliert im Oeuvre des Bildhauers. Wie David zu verstehen ist, hatte Heß 1973 in der Skulptur »Sieger und Opfer« (Abb. 113) unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Das Opfer liegt zusammengeschlagen und gekrümmt am Boden. Der Sieger mit Helm ist ein Schläger. Das Werk gelangte früh in die Kunsthalle Rostock und sollte dort sicher nicht an die Mauertoten erinnern

Überzeugt von der sozialen Verpflichtung des Künstlers sind viele Wortmeldungen des Bildhauers zum politischen Geschehen durch ein Mitfühlen mit den Unterdrückten und Gequälten, mit den Gefesselten und den Märtyrern nicht nur im eigenen Land, sondern auf der ganzen Welt motiviert. So modellierte er 1974 einen »Chilenischen Minenarbeiter« (Abb. 118) oder 1992 mit dem Titel »Somalia« (Abb. 459) zwei Verhungernde.

Von diesen Appellen aus erschließen sich die Darstellungen der Passion Christi etwa in den Kreuzwegstationen für St. Georg in Mainz-Bretzenheim. Wie die christliche Bildwelt mit ihren tief reichenden historischen Wurzeln sich mit dem Zeitgenössischen verzahnt, wird zum Beispiel in dem Relief der Kreuzwegstation »Jesus wird seiner Kleider beraubt« (Abb. 228) von 1981 deutlich. Es konnte zu einer Darstellung der »Habgier« von 2004 (Abb. 258) modifiziert werden. Kühner noch ist die Transformation des Motivs der Umarmung in dem Relief »Jesus begegnet seiner Mutter« von 1982 (Abb. 249) in der Darstellung eines Liebespaares mit dem Titel »Paravent« von 1984 (Abb. 256).

Wenn Richard Heß sagt: »Volumen und Raum sind die einzigen Mittel, mit denen sich der Bildhauer ausdrücken kann«, so leitet sich daraus auch die Bedeutung des Reliefs als eines besonderen Bereiches der Skulptur für ihn ab. Denn im Relief hat er die Möglichkeit, den Raum im Bild darzustellen und ihn nicht nur, wie bei der raumgreifenden plastischen Figur nur zu beeinflussen. So bewegt er sich gern in einem Grenzbereich zwischen Skulptur und Malerei und nimmt dabei auch die Farbe, ja sogar die Schrift als Ausdrucksmittel in Anspruch.

Das erste, leider zerstörte Relief mit den bedeutenden Maßen 145 × 130 cm »Paar (sitzender Mann, liegende Frau)« entstand schon 1965 (Abb. 023) und deutet mit einem schweren Vorhang an, dass der umgebende Raum ein Interieur ist. Reliefs sind wichtig, weil sich hier selbstverständlicher als in der Freiplastik Beziehungen zwischen zwei und mehr Menschen und diese wiederum in einer bestimmten Umgebung darstellen lassen. Für die Begegnung der Geschlechter, das eigentliche Zentralthema von Heß, kommt dem Relief daher eine wichtige Funktion zu. Namentlich in den Jahren von 1968 an, also in Braunschweig unter dem Einfluss von Jürgen Weber, suchte er durch immer neue Einfälle auszuprobieren, was im Relief möglich ist, inhaltlich erzählen – oft tabuverletzend –und formal gestaltend. Das entsprach der politisch sehr bewegten Zeit. Interieurs konnten zu Orten des Verbrechens, aber auch zu intimen Räumen, manchmal mit sanitären Anlagen, werden. 1974 gestaltete er die Eingangssituation des Hauses Schöck (Abb. 122) in Darmstadt, wo neben der Haustür als Willkommensgruß ein Relief mit einer nackten Frau erscheint, die einen Vorhang beiseite zieht. Gern erweiterte Heß in diesen Jahren den Raum durch Abbildungen im Spiegel, so etwa in dem Relief »Paare« von 1975 (Abb. 135). Aus einem geöffneten Fensterflügel schaut ein widerwärtiger Männerkopf neugierig auf die Straße, während sich hinter ihm im Zimmer eine Frau entkleidet. In der Fensterscheibe spiegelt sich, was der Mann auf der Straße beobachtet: Ein behelmter Polizist packt sein Opfer bei den Haaren.

Die Gewaltszenen verschwinden allmählich in den achtziger Jahren. Im Auftrag der Hessischen Lotterie Treuhandgesellschaft entstanden 1982/1983 zwei Reliefs mit dem Titel »Das Tor zum Glück« (Abb. 253 und 254). Das Glück ist eine gepflegte Häuslichkeit, dargeboten in einer vergleichsweise strengen Sprache. In knapperer Ausprägung trifft man auf diese Sprache, angemessen dem Ort des Chemischen Instituts der Universität Frankfurt, in einer Wandgestaltung, wo man sieht, wie drei Studenten durch eine Tür einen Hörsaal betreten. Hier sitzen in drei gekrümmten Bankreihen andere Studenten, und tiefer im Raum beugt sich ein Dozent über sein Katheder (Abb. 308). Bei Aufträgen hat Heß eine besondere Fähigkeit entwickelt, Idee und Stil der Ausführung dem bestimmten Ort anzupassen, ohne dabei seine Eigenart zu verleugnen. In manchen Werken überrascht eine kühle Abstraktion, so etwa in der »Frau im Wasser II« von 1986 (Abb. 327). Alltagsleben werden gestaltet wie »Hochzeit« (Abb. 350) und als Gegenstück »Trauerzug« (Abb. 361) 1987. In dem flachen Bronzerelief »Heiliger Franziskus und die drei Frauen« von 1992 (Abb. 446) steht links der Mönch mit lehrender Geste und einem für Heß typischen Blick aus kleinen Loch-Augen, vor ihm Frauen, in denen die weiblichen Formen denkbar sparsam angedeutet sind, in langen Gewändern. Der Bildhauer ist nun 55 Jahre alt.

Dieser strenge Stil entwickelt sich weiter. Einen Gemeinschaftsraum im Wohnpark DarmstadtKranichstein schmückt ein Fries »Lebensalter II«, 1995 (Abb. 494) in ruhiger Tektonik. Ein solcher Rück- und Überblick wäre im Frühwerk kaum denkbar. Mit dem Titel »Die Stadt« entstanden 20092010 fünf Reliefs (Abb. 664, 676, 677, 678 und 679) mit einer fast schmerzhaft starken Spannung zwischen warm empfundenen menschlichen Figuren in Terrakotta vor Platten aus Edelstahl mit eingeschnittenen Architekturformen von äußerster Strenge und Kälte. In dem Titel wird das Grundmotiv der Bildhauerexistenz von Richard Heß angedeutet: Der Mensch trägt Verantwortung für seinen Lebensraum. Zwei stilistisch zugehörige Reliefs »Stürzende I« von 2008 (Abb. 658) und »Explosion« von 2010 (Abb. 680) sind Katastrophenahnungen. Hier deutet ein Vorhang links an, dass wir aus einem Fenster sehen, wie eine Frau sich aus einem höheren Fenster kopfüber in die Tiefe stürzt. Dort beherrscht die Mitte der Fläche eine weiße Wolke, die zwischen zwei Hauswänden hervorschießt. Ein Mann flieht entsetzt und in einem Fenster über ihm erscheint eine Frau. Ein Gebilde, das auf den ersten Blick wie ein archäologisches Fundstück, ein Topf, aussieht, gibt sich dann als hohler Schädel zu erkennen mit zwei Augenlöchern und der Zahnreihe des Oberkiefers.

Der Titel ist »Studie zu Salome« (Abb. 687) Der Kopf ist also der Johannes des Täufers. »Archäologie« (Abb. 674) ist eine kleine Gipsskulptur von 2010 betitelt: Ein Schädel, neben dem ein amorpher Klumpen Erde liegt.

Der Trauer und Sorge, die aus diesen aphoristischen späten Werken spricht, liegt nicht nur ein persönliches Befinden zugrunde. Sie resultieren auch aus einem Blick auf den Zeitgeist. In einem kurzen Text aus dem Jahr 2005 schreibt Richard Heß: »Die Bildhauerei war in Deutschland nie so gefährdet wie heute, da das Menschenbild immer mehr verloren geht. In unserem technischen Zeitalter haben viele Künstler Zuflucht zu missverstandenen Einflüssen primitiver Kulturen und banalen Kopien von Maschinenteilen genommen. Es ist eine Zeit der Verwirrung, in der das Hässliche für schön und das Abstruse allein als wertvoll gelten.«

Dem ist schwer zu widersprechen. Aber die Reaktion darauf muss sein, zu bewahren, was wert ist, bewahrt zu werden. Und dazu gehört auch das hier dokumentierte Lebenswerk. Wenn es auch zur Zeit scheint, dass die Kunst sich selber marginalisiert – trotz großen Spektakels in der Finanzwelt – und sie wie eine abgekuppelte Lokomotive keine Wagen mehr zieht, davonfährt und in einem Leerlauf Selbstzweck wird – so bleibt doch Menschlichkeit erhalten und wächst nach. Und die Notwendigkeit, sie nicht nur zu bewahren, sondern weiter zu befördern, wird immer dringender. Daraus kann ein neues Menschenbild wie ein Pflanzenkeim nach einem Winter wieder erwachsen.

001

Kopf »Dieter«, 1960

Gips lebensgroß

Besitzer: Privatbesitz Berlin

002

Kopf »Frau H. I« (Mutter des Künstlers), 1960

Bronze, 1 (Unikat)

28 × 17 × 25 cm

Gießerei: H. Noack

Besitzer: Künstler

003

Kopf »Ilka I«, 1961

Terrakotta lebensgroß

Besitzer: Privatbesitz Bielefeld

004

Kleine Fußwaschende, 1962

Bronze, 5/5 17 × 17 × 11 cm

Gießerei: W. Füssel

Besitzer: alle in Privatbesitz Deutschland

005

Kleine Schreitende I, 1962

Bronze, 2/2

o. Ma.

Gießerei: W. Füssel

Besitzer:

• Städtische Sammlung Berlin

• Privatbesitz Lampertheim

006

Kopf »Frau von Ohlen«, 1962

Terrakotta

lebensgroß

Besitzer: Künstler

007

Kopf »R. Ullrich«, 1962

Beton, 1 (Unikat) lebensgroß

Besitzer: Künstler

008

Kopf »Santos«, 1962 Gips lebensgroß

Besitzer: Künstler

010

Kopf »Ilka II«, 1963

Gips, Zement lebensgroß

Besitzer: Künstler

011

Kopf »Paul Esser«, 1963

Gips, Zement, 2/2 überlebensgroß

Besitzer:

• Privatbesitz Berlin

• Hansa-Theater Berlin

012

Kopf »Prof. Waldemar Grzimek«, 1963

Gips

H: 29 cm

Besitzer: Künstler

013

Sitzende I, 1963

Gips o. Ma.

Besitzer: Künstler

Bemerkung: zerstört

709

Herrschaft, 2014

Mischtechnik getönt

35 × 51 × 41 cm

Besitzer: Künstler

710

Im Wind IV, 2014

Terrakotta 43 × 13 × 12 cm

Besitzer: Künstler

711

Kleine Eule II (3/4-Relief), 2014

Terrakotta, geplant: 5 Güsse 19 × 13 × 2,5 cm

Besitzer: Privatbesitz Berlin

713

Seherin, 2014

Terrakotta, geplant: 5 Güsse 43 × 11 × 9 cm

Besitzer: Künstler

714 [Erratum: doppelter Eintrag=WVZ 668]

Hemdanziehende, 2009

Terrakotta bemalt

83 × 26 × 24 cm

Besitzer: Künstler

715

Stehende IV, 2014

Terrakotta

48 × 17 × 8 cm

Besitzer: Künstler

716

Stillleben III (Relief), 2014

Mischtechnik bemalt 39 × 48 cm

Besitzer: Künstler

717

Stillleben IV (Relief), 2014

Terrakotta, Holz 49,5 × 51 × 25 cm

Besitzer: Künstler

718

Tänzerische Figur II (Relief), 2014

Mischtechnik getönt 120 × 40 × 30 cm

Besitzer: Künstler

719

Wartende III, 2014

Terrakotta bemalt 77 × 32 × 26 cm

Besitzer: Künstler

720

Kauernde II, 2015

Bronze, 1/5

22 × 18,5 × 17 cm

Besitzer: Privatbesitz Italien

721

Ölbaum, 2015

Terrakotta

44,5 × 39,5 × 46,5 cm

Besitzer: Künstler

722

Stillleben V (Relief), 2015

Terrakotta, Holz bemalt 45 × 50 × 28,5 cm

Besitzer: Künstler

723

Totem, 2015

Terrakotta, Holz bemalt 39 × 15,5 × 6 cm, Plinthe: 29,5 × 35 cm

Besitzer: Künstler

724

Widder III, 2015

Terrakotta

18 × 21 × 6 cm

Besitzer: Privatbesitz Berlin

1937 geboreninBerlin

1952-1955 HolzbildhauerlehreinBerlin

1957-1962 BildhauerstudiumanderHochschulefürBildendeKünste(HfBK)Berlin

1958 KunstpreisfürGrafikdesMaisondeFrance,Berlin

1962-1963 MeisterschüleranderHfBKBerlin(beiProfessorB.Heiliger)

1963-1965 freischaffendinBerlin

1965-1968 AssistentanderTechnischenUniversitätBraunschweig(Architekturfakultätbei ProfessorJ.Weber)

1968-1971 AssistentanderTechnischenHochschuleDarmstadt(Architekturfakultätbei ProfessorW.Grzimek)

1971 LehrauftraganderTHDarmstadt

MitgliedderNeuenDarmstädterSezession

1972-1980 DozentanderTHDarmstadt

1974-1976 MitgliedimVorstandderNeuenDarmstädterSezession

1980-2001 ProfessuranderFachhochschuleBielefeld

1980 DarmstädterKunstpreis

1991 Gastdozent–SchwäbischerKunstsommer–UniversitätAugsburg/ SchwabenakademieIrrsee

1995 TeilnahmeanderBiennaleVenedig(conilpatrociniodellaBiennalediVeneziaXLVI, EsposizioneInternazionaled'Arte),AußenstelleVicenza

1997 Preisder1.SkulpturenbiennaleBadHomburgv.d.Höhe

1999 UmzugnachBerlin

2005 KorrespondierendesMitgliedderAccademiaNazionalediSanLuca,Roma

2017 gestorbeninBerlin

ZahlreicheEinzelausstellungenundAusstellungsbeteiligungensowieWerkeimöffentlichenBesitzim In-undAusland.

Einzelausstellungen

1966 GalerieVereinBerlinerKünstlere.V.,Berlin

1969 ebenda

1970 NassauischerKunstverein,Wiesbaden

1971 NeueMünchnerGalerie,München

1973 StadthalleGernsbach

1974 GalerieGombert&Meyer,Berlin

KunsthalleDarmstadt,»DiemenschlicheGestalt«–FünfBildhauer

KatholischesGemeindehausSt.Georg,Mainz-Bretzenheim

1975 KunstamtMainz,StädtischeGalerie

GalerieVereinBerlinerKünstlere.V.,Berlin

1976 Galerie»K«,Darmstadt

1977 KunstvereinHameln

1978 NassauischerKunstverein,Wiesbaden

1979 GalerieRehberg,Mainz

1980 KölnerKunstmarkt(vertretendurchdieGalerieHartmann,München)

StädtischeMuseen,Heilbronn

1982 Mathildenhöhe,Darmstadt

1983 DominikanerKloster,FrankfurtamMain

Galerie»InderRemise«,SchlossFeldkirch,Hartheim2/Baden

1984

GalerieJesse,amSchwarzenHaus,Bielefeld

GalerieinderWendelinskapelle,MarbachamNeckar

VereinzurKunstförderung,Darmstadt

1985 BildhauergaleriePlinthe,Berlin

Galerie»InderRemise«,SchlossFeldkirch,Hartheim2/Baden

Wallgalerie,Braunschweig

Galerie5,HausGeiselhart,Reutlingen

Freiluftgalerie,Reutlingen

GalerieimKörnerpark,KunstamtBerlin-Neukölln

1986

GalerieSTUDIOR,RuthRödel-Neubert,Mannheim

1986/1987 BildhauergalerieMesser-Ladwig,Berlin

1987 Saalbau-Galerie,ClausK.Netuschil,Darmstadt

Galeriecontact,KulturamtBöblingen

Freiluftgalerie,Böblingen

KunstkreisHamm

BildhauergaleriePlinthe,Berlin

VillaClementine,KunstamtWiesbaden

1988 CentroculturaleSanGiorgetto,ComunediVerona,Verona SchlossLichtenberg,Sommergalerie

1989 PräsidialamtderUniversitätdesSaarlandes,Saarbrücken

1990 Galleriad'Arte,»PIAZZAERBE«diGiorgioGhelfi,Verona

Galleriad'Arte,GiorgioGhelfi,MontecatiniTerme

LandratsamtWetteraukreis,Friedberg

Saalbau-Galerie,ClausK.Netuschil,Darmstadt

1991 RassegnaInternazionalediScultura,CittàdiAbanoTerme

1991/1992 CasadiGiulietta,Verona

1992 Museod'ArteModerna,Bolzano

GalerieSTUDIOR,RuthRödel-Neubert,Mannheim

VereinzurKunstförderung,Darmstadt

NassauischerKunstverein,Wiesbaden

1993 GalerieV7,Lampertheim

Galleriad'Arte,»PIAZZAERBE«diGiorgioGhelfi,Verona

GalerieMichaelBlaszczyk,BadHomburgv.d.Höhe

1994 KatholischesGemeindehausSt.Georg,Mainz-Bretzenheim

Museod'ArteModerna,Bolzano

OberhessischesMuseum,Gießen

1995 ConilpatrociniodellaBiennalediVeneziaXLVI

CentenariodellaBiennalediVenezia

EsposizioneInternazionaled'Arte1995,AußenstelleVicenza: TeatroOlimpico,MuseoCivico,PalazzoTrissino

GalerieMichaelSteiner,SchlossBabstadt,BadRappenau

GalerieMichaelBlaszczyk,BadHomburgv.d.Höhe

1996 CasadelMantegna,Mantova

Kunst-undAuktionshausPoorhosaini,Seeheim-Jugenheim

Bildhauergalerie,Berlin

GaleriederStadtTuttlingen

1997 Galeriemesse,KunsthalleMannheim(vertretendurchdieGalerieRödel,Mannheim)

GalerieMichaelBlaszczyk,BadHomburgv.d.Höhe

Cesena:RoccaMalatestiana,GalleriaComunaleExPescheria, ChiostrodiSanFrancesco,CentroStorico,IlVicolo–InteriorDesign

EnglischeKirche,BadHomburgv.d.Höhe

GalerieNetuschil,Darmstadt(mitdemMalerWolfgangLeber)

1998 FieradelLevante,Bari(vertretendurchdieGalleriad'Arte,GiorgioGhelfi,Verona)

Galleriad'Arte,GiorgioGhelfi,Verona

1999 GalerieARTIS,Darmstadt

KunstmesseMailand(vertretendurchdieGalleriaGabrieleCappelletti,Mailand)

KunstforumSeligenstadt–10.FreiluftausstellungimPrälaturgartenderehemaligen Benediktiner-AbteiinSeligenstadt

1999/2000 GalleriaGabrieleCappelletti,Mailand

2000 ArtMiami2000,InternationalArtExposition,MiamiBeachConventionCenter (vertretendurchdieGalleriad'Arte,GiorgioGhelfi,Verona)

GaleriemesseMilano(vertretendurchdieGalleriaGabrieleCappelletti,Milano)

J.Gallery,HongKong

TermeTamerici,MontecatiniTerme

GalleriaTaras,Toronto

2001 Galleriad'Arte,GiorgioGhelfi,Verona

ArteFieraBologna(vertretendurchdieGalleriaGabrieleCappelletti,Milano)

Galleriad'ArteBorromeo,Padova

ExpoArteBari(vertretendurchdieGalleriad'Arte,GiorgioGhelfi,Verona)

RoccaSforcesca,Imola

GalerieCarolaWeber,Wiesbaden

ExpoArteTreviso(vertretendurchdieGalleriad'Arte,GiorgioGhelfi,Montecatini Terme)

2002 GalerieamWasserturm,Berlin

2002/2003 GalerieARTIS,Darmstadt(mitdemMalerJ.Grützke)

2003 VIVANTES, Klinikum Spandau, Berlin

2005 Galerie ARTIS, Darmstadt

Polnisches Nationalmuseum, Poznan, Republik Polen (Muzeum Narodowego w Poznaniu)

Bildhauer-Sommerakademie, Kunstparkhaus, Strausberg

Galerie der Moderne, Potsdam (mit dem Maler W. Wellenstein)

2006 Palazzo Fantini, Comune di Tredozio

Galerie der Moderne, Berlin

2007 Kommunale Galerie Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf

Schlosskirche, Neustrelitz

DASA-Galerie, Dortmund

Baker & McKenzie, Frankfurt am Main

2007/2008 Fasanengalerie, Berlin

2008 Galerie am Gendarmenmarkt, Berlin

Galleria d'Arte, Giorgio Ghelfi, Verona

Rössle Galerie, Berlin-Buch (mit dem Maler Charles Crodel)

2009/2010 Il Vicolo, Cesena, Lungo Via Carbonari (mit den Bildhauern L. Minguzzi und A. Bimbi)

Galerie der Moderne, Berlin (mit dem Maler S. Butturini)

2010/2011 Galerie kunstprojektberlin, Berlin (mit den Malern H. van Riesen und Gertraud Christ)

2011 Galerie Michael Nolte, Münster

Galleria d'Arte, Giorgio Ghelfi, Verona

2011/2012 Il Vicolo – Arte Contemporanea, Cesena

2012 Gutshaus Steglitz (Wrangelschlösschen), Berlin

Kunsthandel Dr. Wilfried Karger (stilwerk), Berlin

2016 Polnisches Nationalmuseum (Schlossmuseum), Stettin

Galerie der Moderne, Berlin

2017 Kunsthandel Dr. Wilfried Karger (stilwerk), Berlin

Kommunale Galerie Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf

Werke im öffentlichen Raum

Alsfeld

SchlossRomrod/SammlungHeinzSchöffler

PaarvormSpiegel(Relief),1975

Bad Homburg v. d. Höhe

Kurpark

MuseumimGotischenHaus

BadHomburgerBrunnenmädchen,1994

BadHomburgerBrunnenmädchenI(Modell),1993

OmaggioàMantegna(Ausstellungsmodell),1996

Bad Nauheim

Kurpark/Europaplatz

Bega (Dörentrup 2)

Gemeindekirchhof

BaumderErkenntnis(Wasserbrunnen),1980

Grabgestaltung»AnniWegner«(Relief),1996 (VariationderKreuzwegstation»DasSchweißtuchder HeiligenVeronika«,1982)

Bensheim

DeutschePostAG/ Postamt,SchwantalerStraße LaBella,1982

Berlin

AlterLuisenstadt-Friedhof

BerlinerKunstverein(Artothek)

Kopf»FrauH.II«(MutterdesKünstlers),1967

KleineStehendeI,1984

BerlinischeGalerie Mannequin,1978

Hansa-Theater

Kopf»PaulEsser«,1963

JüdischeGemeindezuBerlin,Fasanenstraße ThoraI(Wettbewerbs-Modell),1985

ThoraII,1986

KunstamtBerlin-Kreuzberg,Wilhelmstraße36 GedenktafelfürdiePfarrerderBekennendenKirche (Relief),1987

KunstamtBerlin-Kreuzberg

NeuerHackescherMarkt,Dircksenstraße9

FraumitKind(Relief),1983

Wächter,1980

GroßeDameimAbendkleid,1988

BildhauerI,1998

SenatorfürBauen,WohnenundVerkehr

StädtischeSammlung

StiftungPreußischerKulturbesitz/ Philharmonie

StiftungStadtmuseumBerlin

VereinBerlinerKaufleuteundIndustrieller/ Ludwig-Erhard-Haus

KaryatideIII,1998

Theater,1998

Philosophie,1999

SchreienderI,1975

KleineSchreitendeI,1962

Kopf»HansvonBülow«,1968

Frierende,1988

Kopf»Dr.Dichter«,1968

Bielefeld

Sennestadtring

Blomberg

PhoenixContact

GroßerMinotaurosI,1984

GroßerPhoenixI,1967

KleinerPhoenixI,1967

Kopf»DirektorEisert«,1967

Frühschicht(Relief),1968

VeduteBlomberg(Relief),1973

Böblingen

StädtischeSammlung/VorderZehntscheuer GroßeSchreitende,1981

Bonn

DeutscheStiftungDenkmalschutz

PaarvormSpiegel(Relief),1975

Kopf»ImProfil«(Relief),1982

KleinerMinotaurosII,1996

HotelKönigshof

Bolzano

Museod'ArteModerna

HotelLaurin,Camera215

FigurenimRaum,1982/1984

FrauimWasserI,1984

Bildhauer(Radierung)

Bremen

Gerhard-Marcks-Haus

GeschundenerII,1982

GefesselteI,1976

HommageàAvramidisI,1981

PèreJoseph,1984

Cesena

ComunediCesena

ComunediCesena/PalazzoCapitano

Coburg/Rödental

KunstsammlungenderVesteCoburg

ToscanaI(Relief),2005

FraumitKindI,1984

FrauimWasserII,1986

Darmstadt

Bauverein Mannequin,1978

WartendeI(3/4Relief–Detailaus»Proklamation«), 1979

GeschundenerI(DetailausFrauenlob-Brunnen), 1980/81

GroßeSchreitende,1981

FraumitKindI,1984

KleineDameimAbendkleidI,1988

GroßesPaarI(Detail),1990

EberstädterSzenen(Reliefwand),1992

ImWindII,2000

Ev.KircheinHessenundNassau

HEAGHessischeElektrizitäts-AG

HessischeBrandversicherungskammer

HessischesLandesmuseum

Martin-NiemöllerMedaille(Edition),1997

FensterguckerII,1976

Solidarität(Wasserbrunnen),1977

Knabenakt,sitzend,1976(Zeichnung)

Opfer,1976(Zeichnung)

ProklamationII(Entwurf),1978

JüdischesMuseum

ThoraI(Wettbewerbs-Modell),1985

KatholischePfarrgemeindeSt.Elisabeth

Landgericht

PosttechnischesZentralamt

StädtischeKunstsammlung

Türgestaltung(Hl.Franziskus)fürdieSozialstationSt. Elisabeth,Darmstadt,1992

Justitia(Wettbewerbs-Modellfür LandesgerichtsgebäudeinDarmstadt),2004

LiegendemitWeintrauben,1987

KleineEvaI,1967

SchrägerTorso,1968

Straßenarbeiter,1972

Adam,1973

FrauvormSpiegelI(Relief),1974

Tina,1976

ProklamationI(Entwurf),1978

SchöneVeroneserinI,1978

ProklamationIII(3/4Relief),1978/1979

GroßeDameimAbendkleid,1988

Johann-Heinrich-MerckMedaille,1988

Kopf»LudwigPrinzvonHessenundbeiRhein«,1988

Kopf»MargaretPrinzessinvonHessenundbei Rhein«,1991

Schlossmuseum

SüdhessischeGas-undWasserAG

TechnischeUniversitätDarmstadt

TelekomTechnologiezentrum(FTZ)

Kopf»LudwigPrinzvonHessenundbeiRhein«,1988 (2.Guss)

Kopf»MargaretPrinzessinvonHessenundbei Rhein«,1991(2.Guss)

GasundWasser(Großplastik),1989/1990

DemEhrensenator(Medaille,Edition),1970

MenscheninBeziehung(Figurengruppe),1989

Vivarium Kopf»Dr.Ackermann«,1989

WohnparkDarmstadt-Kranichstein

LebensalterII(Relief),1995

Frankfurt am Main

Johann-Wolfgang-GoetheUniversität

StädtischeSammlungFrankfurtamMain

U-BahnStationBockenheimerWarte

Universität(Reliefwand),1984

DavidundGoliathIII,1981(Modell)

DavidundGoliathIV(Großplastik),1981/1982

Säulenabschluss»Bronzekissen/Kapitell«,1985

Forlì

OratorioSanSebastiano/PinacotecadiForlì Trauerzug(Relief),1987

PinacotecadiForlì (FondazioneCassaRuraleedArtigianadiForlì) Heidelberg(Relief),1978

Friedberg (Hessen)

WetteraukreisFriedberg

ImCaféII,1988

EuropabrunnenII,1988/1989

Arbeitsszenen(3Reliefs),1989

Europatafel(Bodenrelief),1990

Gernsheim

DeutschePost FrauWelt,1980

Gießen

ElektrotechnischesInformations-Institut derFHGießen

OberhessischesMuseum

DerMathematiker,1982

Mannequin,1978

MädchenmitOhrring(Büste),1988

FragmenteinesReiterdenkmalsIII(Modell),1990

Güglingen

StädtischeSammlungen/ Standort:HotelHerzogskelter

Wächter,1980

Heilbronn

StädtischeMuseen

SolidaritätI,1971

Adam,1973

Berlin,Straßedes17.Juni,1975(Zeichnung)

HeiligerSebastianI,1977

ProklamationI,1978

DavidundGoliathI,1979

Johannes,1983

Hofheim (Main-Taunus-Kreis)

Kreishaus DerBürgeralsSouveränII,1987

Idstein (Taunus)

Pestalozzischule GroßerPhoenixII,1991

Kassel

ReinhardswaldschuleFuldatale.V. FrauvormSpiegelI(Relief),1974

Köln

Baukunst-Galerie SatyrundNympheII(Relief),1970

DeutscheEisenbahnversicherung Raumteiler-Promenade,1984/85

Leipzig

HochschulefürTechnik,WirtschaftundKultur Mensch,Natur,TechnikIII,2002 Mensch,Natur,TechnikIV,2002

Limburg an der Lahn

BistumLimburg/KreuzgangimNeubauHaus derBischöfe DievierEvangelisten(Wasserbrunnen),2012

Mainz

KatholischePfarrgemeindeSt.Georg, Mainz-Bretzenheim VertreibungausdemParadiesII(Wasserbrunnen), 1976/1977

Taufbecken(BrennenderDornbusch),1978

Kreuzwegstation»Geißelung«(Relief) ,1979

Kreuzwegstation»Pietà«(Relief),1980

Kreuzwegstation»JesuswirdseinerKleiderberaubt« (Relief),1981

Kreuzwegstation»Kreuzigung«(3/4-Relief),1981

Auferstehungssäule(Vollplastik),1982

Kreuzwegstation»DasSchweißtuchderHeiligen Veronika«(Relief),1982

Kreuzwegstation»JesusbegegnetseinerMutter« (Relief),1982

Rheinuferpromenade

Kreuzwegstation »Verurteilung« (Relief), 1982

Mariensäule, 1990

Mann mit Besen, 1993

Frauenlob-Barke (Wasserbrunnen), 1980/1981

Mannheim

Kunsthalle Geschundener II, 1982

Offenbach am Main

Städtische Kliniken, Eingangsbereich Frau mit Kind I, 1984

Oldenburg

Bundeswehrverwaltungszentrum/ Kreiswehrersatzamt Oldenburg Fragment eines Reiterdenkmals II – Das Ende des Krieges, 1990

Pfungstadt

Bauverein Darmstadt/Wohnsiedlung

Pfungstadt Geschundener I, 1980/1981

Rostock

Kunsthalle Sieger und Opfer I, 1973

San Lazzaro di Savena (BO)

Fondazione Cardinale Lercaro Frau, 1985

San Gimignano

Museo Civico Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea »Raffaele De Grada« , San Gimignano L'Ebbrezza di Noé, 2003

Sarsina

Museo Archeologico Nazionale Sarsina Papessa, 2008

Stettin

Polnisches Nationalmuseum (Schlossmuseum) Giordano Bruno, 1996

Tuttlingen

Städtische Galerie Lachende, 1971

Verona

Associazione Italiana Amici del Presepio/ Chiesa S. Francesco Schwester Mond (Sorella Luna), 1995

Vicenza

Museo Civico Bildhauer bei der Arbeit (Relief), 1992

Wiesbaden

Hessische Lotterie Treuhandgesellschaft Das Tor zum Glück I (Relief), 1982/1983

Das Tor zum Glück II (Relief), 1982/1983

Städtisches Museum Wiesbaden Frau im Raum (Relief), 1971

Begegnungen (Relief), 1973

Für die Unterstützung bei der Erstellung des Werkverzeichnisses bedanken sich die Herausgeber bei:

Prof. Dr. Helmut Börsch-Supan

Dr. Hermann Büchner

Bernd Moll

Dr. Angelika U. Schmid

Jürgen Stanicki

Impressum

Herausgeber: Ilka und Jürgen Heß

Konzeption und Redaktion: Ilka Heß, Jürgen Heß

Redaktionelle Mitarbeit und Einrichtung: Hermann Büchner

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Abbildung Titelseite: David und Goliath IV, 1981/1982 (WVZ 323) · Foto: Christa Jäger, Schöneck

© Richard und Ilka Heß, Berlin 2016/2018 (2. Auflage)

Alle Rechte vorbehalten

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Herausgeber.

Verlag/Druck: Selbstverlag

ISBN 978-3-00-053031-9