7 minute read

Esculturas

nas ruas da cidade

Créditos © Manuela Marujo

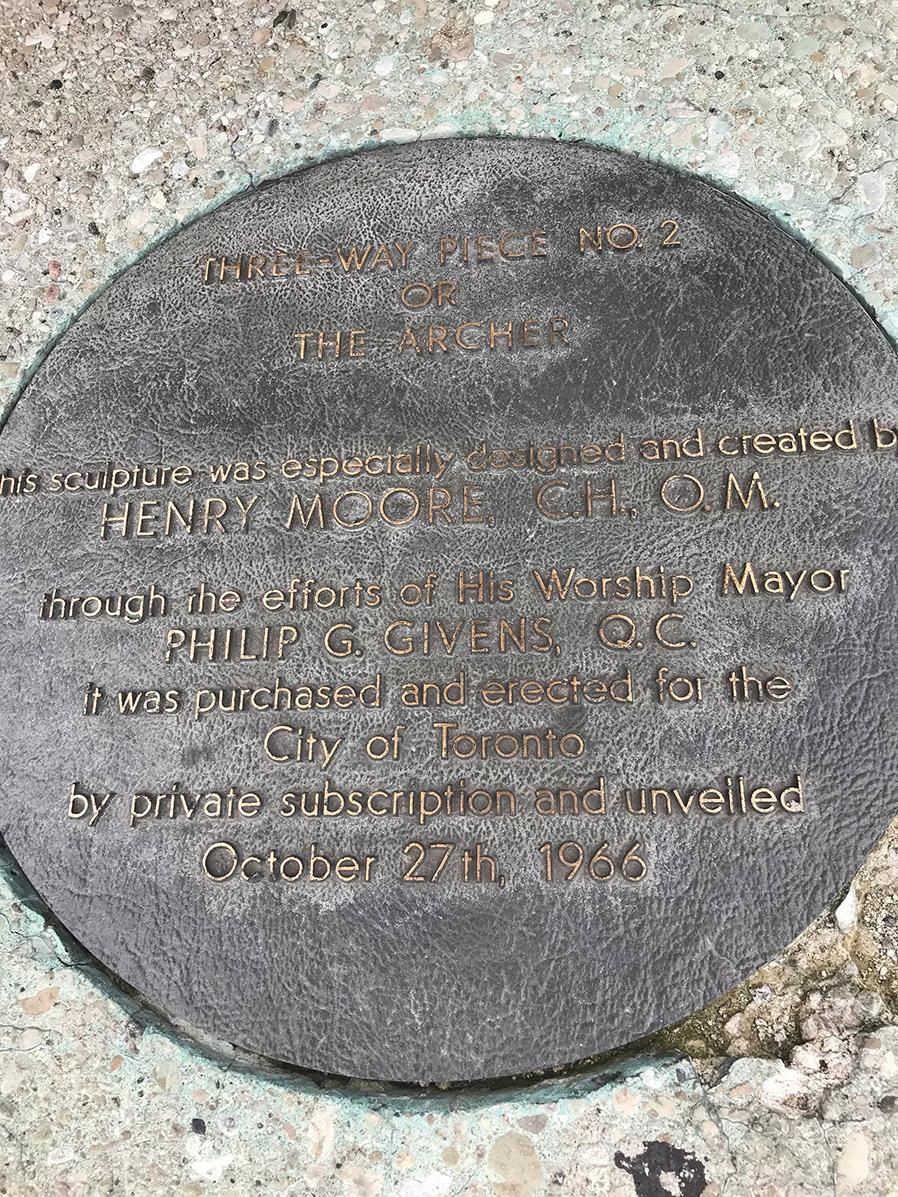

Toronto é uma cidade sem ruínas romanas, castelos mouros, palácios medievais e outros monumentos que chamam a atenção em Lisboa, Paris ou outras cidades europeias com muitos séculos de existência. Esta cidade é digna de ser valorizada por outras razões, quer por quem vem de fora, quer por aqueles que nela têm a sorte de viver. Será uma pena, por exemplo, que quem vive ou visite Toronto não conheça a arte do escultor britânico Henry Moore (1998-1986). Recentemente, ao atravessar o parque Grange, localizado nas traseiras da Galeria de Arte do Ontário (AGO), deparei com a escultura de grandes dimensões, intitulada “Two Large Forms” que, durante décadas, assinalou a proximidade da AGO na esquina sudoeste das Ruas Dundas e McCaul. Como muitos outras pessoas, tinha dado pela falta da bela obra artística ao alcance do olhar de qualquer transeunte. Não foi levada para muito longe e o espaço que agora ocupa dá-lhe uma outra dimensão, integrando-se na perfeição no parque verdejante com a galeria como pano de fundo. A enorme escultura convida a aproximarmo-nos, a tocar a sua superfície macia de bronze, de tal modo que dificilmente resistimos a não posar junto da “janelinha” para levarmos connosco uma ou mais imagens a lembrar esta obra de arte. Toronto é internacionalmente conhecida pelas esculturas de Henry Moore. Quando em 1958 o arquiteto finlandês Viljo Revell ganhou o concurso para desenhar a nova Câmara Municipal de Toronto, sugeriu a aquisição de uma escultura de Moore, por quem nutria admiração e já era famoso na época. O elevado custo e caráter abstrato da obra “The Archer”, que se encontra em lugar de destaque na Nathan Philip Square, causou enorme controvérsia na cidade. Graças à perseverança de Phil Givens, presidente da Câmara na altura, que angariou os fundos com a ajuda de mecenas, Toronto ganhou uma bela obra de arte. Muitos cidadãos, no entanto, não lhe perdoaram e, seis meses depois, perdeu as eleições. “The Archer” foi inaugurado em 1966 e, desde essa altura, tornou-se um ícone importante na cidade. Hoje, todos os que visitam essa praça não deixam de admirar a moderna escultura que, a pouco e pouco, foi conquistando a admiração dos torontinos. Henry Moore nunca esqueceu a campanha a seu favor, pelo que, em 1974, doou mais de 200 peças de arte à AGO. Presentemente, o “Henry Moore Sculpture Centre” alberga mais de 900 esculturas e desenhos constituindo a maior coleção pública de obras deste escultor, que atrai visitantes e estudiosos internacionais. Muito apreciadas são as várias esculturas intituladas “Mulher reclinada” que se podem admirar na galeria. A mãe de Henry Moore foi sua modelo e uma grande impulsionadora da criação artística do filho. Sinto-me privilegiada por viver numa cidade que, embora seja muito moderna para os parâmetros europeus, nos proporciona belíssimas esculturas em muitos lugares públicos: edifícios do governo, parques e jardins, avenidas, hotéis, centros comerciais, praças, etc. Henry Moore é um dos escultores mais famosos e mais representado mas há outros para descobrir. Em suma, não é preciso entrar em museus para ver obras de arte que nos impressionam e transformam a nossa maneira de ver o mundo. A arte é muito difícil de definir, mas mais difícil ainda é dizer qual a sua utilidade. Sente-se algo indiscritível ao ouvir uma música, ao observar uma pintura, ao ver um filme, uma representação teatral ou um espetáculo de dança. O mesmo se aplica a uma escultura. Para muitos, contemplar uma estátua, seja ela abstrata ou bastante representativa do modelo escolhido, traz imagens que nos atraem ou repelem, ou podem inspirar a nossa criatividade dando-nos lições de história, que nos tornam mais humanos.

Gostaria de ajudar um estudante da U of T a ir visitar um país de língua portuguesa? Pode fazê-lo com um donativo (“tax donation deductible”). www.donate.utoronto.ca/Marujo

Manuela Marujo

Professora Emérita da Universidade de Toronto

História do

Vinho em Portugal - III

O pior dos crimes é produzir vinho mau, engarrafá-lo e servi-lo aos amigos

Aquilino Ribeiro

Ainda outubro não saiu de cena, novembro preanuncia o famoso verão de S. Martinho, o sol aquece os passeios de fim de tarde. Nos soutos, o chão juncado de ouriços repletos de castanhas longais, clamam pelas mãos calejadas para despojar da sua capsula, este fruto outoniço, muito apreciado nos magustos. Outrora, em tempos que já lá vão, um alimento essencial quando a fome assentava arraiais… Como diz o povo “sete castanhas, são um palmo de pão”. Nas adegas a fermentação dos vinhos segue a bom ritmo, o frio aos poucos vai auxiliando a sua “cozedura” ou fermentação alcoólica. Uma trilogia perfeita para um convívio saudável em comunidade, uma tarde soalheira, uma fogueira, castanhas e vinho ou jeropiga. Este ano a tradição não poderá ser o que era, resta-nos degusta-las em família com os pés quentinhos a um bom brasido de madeira de castanho. Assim esperamos a vinda do inverno acoitados nesta aldeia global.

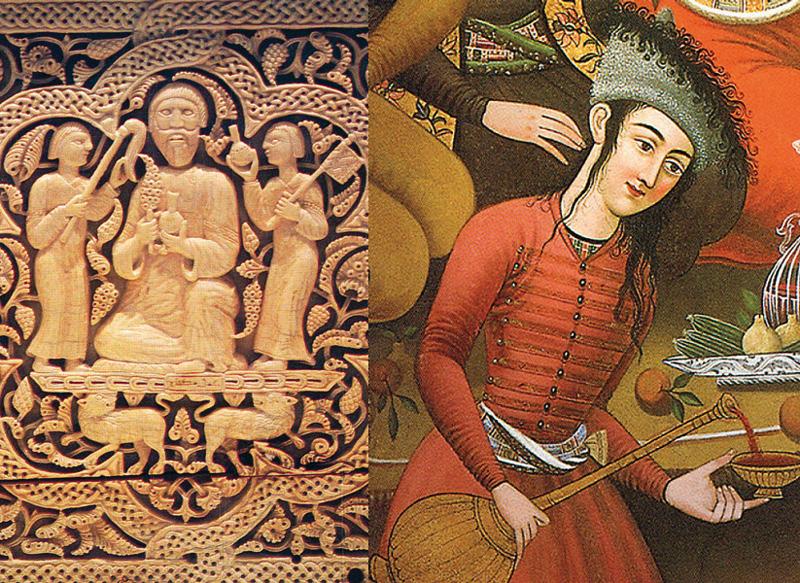

Arte Islâmica - Créditos: Direitos Reservados

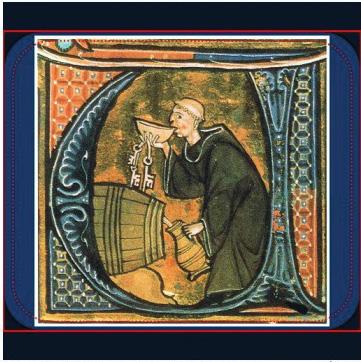

Monge medieval a provar vinho - Créditos © DaVincisCousin

O cultivo da vinha entre o séc. VIII e o séc. XV Os Árabes I Séc. VIII-XII d.C.

A invasão da Península Ibérica pelos povos muçulmanos transforma a vitivinicultura. A religião muçulmana não admite o consumo de bebidas fermentadas, entre as quais o vinho, mas a produção e consumo de vinho entre os cristãos não foram proibidos. A agricultura era muito importante na economia árabe, por isso a cultura do vinho não podia ser dispensada. Além disso, os vinhos eram utilizados como moeda de troca nas exportações. Os Almorávidas e Almóadas que dominaram a Península Ibérica nos séculos XI e XII, foram responsáveis por um retrocesso na vitivinicultura, pois eram muito rígidos a nível religioso.

A Reconquista Cristã I Século XII-XIV

A Reconquista Cristã corresponde à expulsão dos muçulmanos do território da Península Ibérica. As batalhas travavam-se em todo o território e destruíram muitas vinhas. Em 1143, D. Afonso Henriques funda o condado Portucalense e em 1249 o território português está livre da ocupação muçulmana. Durante esta época, o poder régio fez a doação de várias terras onde o cultivo da vinha era obrigatório. Desta forma, as populações fixavam-se às terras e a cultura da vinha ganhava relevância económica. Com a instalação das Ordens religiosas, militares e monásticas, como por exemplo a Ordem de Cister, a área de cultivo da vinha foi amplamente alargada em território nacional. No início do século XII as propriedades estavam na mão do clero. Eram cultivadas frutas e vinha. Nas terras pertencentes aos mosteiros de Cister, o cultivo da vinha era essencial e os monges foram responsáveis por melhorias na produção de vinho. O vinho era utilizado nas cerimónias religiosas, vendido em feiras e exportado. O Moscatel de Setúbal era muito apreciado no norte da Europa.

Região Demarcada do Alentejo Sub – Região de Portalegre

O Alentejo é uma das maiores regiões vitivinícolas de Portugal, onde a vista se perde em extensas planícies que apenas são interrompidas por pequenos montes. Esta região quente e seca beneficiou de inúmeros investimentos no sector vitivinícola que se traduziu na produção de alguns dos melhores vinhos portugueses e consequentemente, no reconhecimento internacional dos vinhos alentejanos. O Alentejo situa-se no sul de Portugal. É uma zona muito soalheira permitindo a perfeita maturação das uvas e onde as temperaturas são muito elevadas no Verão, tornando-se indispensável regar a vinha. O tipo de relevo predominante na região é a planície, apesar da região de Portalegre sofrer a influência da serra de São Mamede. As vinhas são plantadas nas encostas íngremes da serra ou em grandes planícies e em solos muito heterogéneos de argila, granito, calcário ou xisto. Apesar disso, a pouca fertilidade dos solos é um elemento comum a todos os solos. Na sub-região de Portalegre as vinhas são plantadas nas encostas graníticas da Serra de São Mamede, sofrendo a influência de um microclima (temperaturas são mais baixas devido à altitude). No Alentejo há inúmeras castas plantadas, contudo umas são mais relevantes que outras (seja pela qualidade ou pela área plantada). As castas brancas mais importantes na região são a Roupeiro, a Antão Vaz e a Arinto. Em relação às castas tintas, salienta-se a importância da casta Trincadeira, Aragonez, Castelão e Alicante Bouschet (uma variedade francesa que se adaptou ao clima alentejano).

Carlos Cruchinho

Licenciado no ensino da História e Ciências Sociais