13 minute read

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

S

eien wir doch ehrlich: Die Menschheit hat keine Chance! Maschinen besiegen uns bereits in Brettspielen wie Schach, sie können sicherer Auto fahren als wir, um Längen schneller rechnen und stellen Zusammenhänge her, von denen wir nicht einmal wussten, dass sie existieren. Es kann nicht mehr lange dauern, dann überwacht Big Brother unser Leben, ein Computer bestimmt über unseren Alltag. Gesichtserkennung und Sprachassistenten sind nur die Vorstufen zur Machtübernahme der Maschinen.

So oder so ähnlich klingen die üblichen Refexe auf technischen Fortschritt – besonders beim Thema künstliche Intelligenz (KI) zeichnen wir gern Horrorszenarien. Nur: Ist es wirklich so schlimm, oder gibt es auch Perspektiven, die uns erlauben, einer Zukunft mit KI positiver entgegenzublicken?

Richard Socher, bis 2020 ForschungsChef für künstliche Intelligenz beim USSoftwareUnternehmen Salesforce, wählt den optimistischen Ansatz. Der gebürtige Dresdner hat an der USEliteUni Stanford promoviert – und dabei übrigens im sagenumwobenen Büro 221 gearbeitet, in dem einst auch die GoogleGründer Larry Page und Sergey Brin forschten.

Im Jahr 2014 gründete er das SpracherkennungsStartup „Metamind“ und verkaufte es zwei Jahre später an Salesforce. Heute wendet Socher als CEO des StartupUnternehmens „SuSea“ KI in der Praxis an. Zeit für einen Reality Check mit einem, der das Thema in allen Details kennt.

the red bulletin: Herr Socher, Sie haben den schönen Satz gesagt: „Künstliche Intelligenz zeigt uns, wer wir wirklich sind.“ Also: Wer sind wir?

richard socher: Grundsätzlich müssen wir uns fragen: Was macht den Menschen aus? Ein Punkt, durch den wir uns gern von anderen Arten abgrenzen, ist Intelligenz: Das klingt sehr spezifsch, aber da schließen sich viele Fragen an, was das überhaupt ist. Da verhilft uns die künstliche Intelligenz zu interessanten Erkenntnissen.

Welchen zum Beispiel?

Wir stellen plötzlich fest, dass Aufgaben, die wir für simpel halten, sehr kompliziert sein können und dass vermeintlich komplizierte Tätigkeiten relativ einfach sind. Nehmen wir Schachspielen: Das ist für Computer eher leicht zu lernen. Der Job von Putzpersonal dagegen ist unglaublich schwierig zu automatisieren. Da steckt viel abstraktes und konkretes Wissen drin, das miteinander verknüpft werden muss: Wie schafft man so Ordnung, dass es Sinn ergibt?

Was kann eine Maschine heute schon besser als wir Menschen?

Aufgaben, die sich wiederholen, zum Beispiel die Analyse von Bildern in der Radiologie. Und die Auswertung sehr großer Datensätze. Es gibt bei Salesforce ein sogenanntes Lead & Opportunity Scoring: Das hilft Vertrieblern, die eine lange Liste von Kunden haben. Wen sollen sie als Erstes anrufen? Wenn eine künstliche Intelligenz die Nachrichten aus der Branche verfolgt – ob es zum Beispiel einen neuen Abteilungsleiter gibt –, bereits gesendete EMails überprüft und externe Daten einbezieht, dann kann sie voraussagen: Das sind heute die zehn Leute, die am meisten daran interessiert sind, das Produkt zu kaufen. Diese Information führt dazu, dass die Verkäufer um 30 Prozent effzienter sind.

Das verletzt aber womöglich den Stolz des Verkäufers.

Klar, es ist wichtig, ihm schlüssig zu erklären, warum er diese Leute anrufen sollte, nur dann vertraut er der Analyse.

Meilensteine in künstlicher Intelligenz haben oft mit Spielen zu tun: Schach, Pokern, das Strategie-Brettspiel Go. Wäre es nicht interessanter, mehr Aufmerksamkeit auf ihre Anwendungen im Alltag zu richten?

Das ist genau mein Ansatz. Klar war das ein Riesending, als der Computer in Go gewonnen hat, und es hat auch die Art und Weise beeinfusst, wie die Leute spielen. Außerhalb der Spielewelt hat sich durch diese Applikation allerdings eher wenig verändert. Algorithmen in Spielen sind selten hilfreich in der echten Welt, wo nicht alles so schön angeordnet ist wie auf einem Spielbrett. Es gibt sehr viele Unsicherheiten, der Zufall spielt eine genauso gewaltige Rolle wie das Berechnen von Wahrscheinlichkeiten.

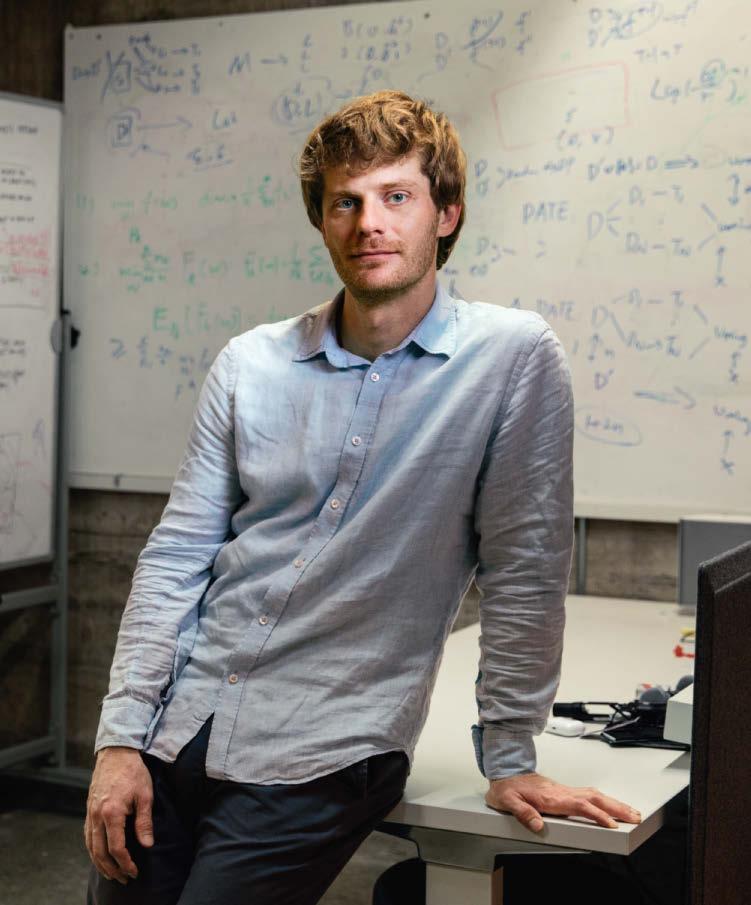

Richard Socher, hier in seinem ehemaligen Büro der Firma Salesforce in San Francisco, erforscht unter anderem, wie uns Sprachassistenten das Arbeitsleben erleichtern können.

werden wir überfüssig.“ Oder: „Der Terminator wird kommen.“

Das ist auch kulturell bedingt. In Japan etwa fnden es alle super, dass mehr Sachen für sie automatisiert sind – da wird der Roboter als Helfer gesehen und nicht als Terminator oder Jobkiller. Niemand kann jeden Tag 10.000 mögliche Kunden überprüfen, so wie niemand jeden Tag das komplette Internet manuell durchforsten kann – das kann der Algorithmus von Google deutlich besser.

Wozu wird das letztlich führen?

Man kann historische Fortschritte als Effzienzsprünge sehen: Dampfmaschine, Elektrizität, Internet. Künstliche Intelligenz ist der nächste Effzienzsprung, und er wird uns als Spezies gewaltig verändern. Vor 250 Jahren haben 90 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet, für die körperliche Arbeit war es wichtig, ft zu sein. Mittlerweile ist es relativ egal, wie groß der Bizeps ist. Andere Qualitäten sind wichtiger. So eine monumentale Verschiebung steht uns durch künstliche Intelligenz bevor. Langfristig bin ich also optimistisch, kurzfristig mache auch ich mir ein paar Sorgen.

Worüber?

Nehmen wir zum Beispiel Lkw-Fahrer: Sie haben einen knallharten Job. Sie müssen konzentriert sein, auch wenn es manchmal stundenlang geradeaus geht. Sie sind oft Tage oder Wochen von der Familie getrennt, müssen verschiedene Zeitzonen durchfahren. Es ist kein bequemes Leben, und man könnte sagen: Gut, dass wir daran arbeiten, dass eine Maschine das übernimmt. Wenn man aber Lkw-Fahrer fragt, dann sagen die: „Ich liebe meinen Beruf, ich bin gerne allein, ich will nie was anderes machen.“

Verständlich.

Wenn man die Leute in 150 Jahren fragen wird, ob sie den ganzen Tag allein in einem Lkw sitzen wollen, wird die Antwort wahrscheinlich die gleiche sein, wie wenn man heute fragt, ob sie den ganzen Tag in der prallen Sonne auf einem Feld schuften wollen, bis sie Schwielen an den Händen haben. Sie werden sagen: „Nein, das ist völlig absurd, das macht doch eine Maschine!“

Dennoch haben Lkw-Fahrer Angst, ihren Job zu verlieren. Was sagt man denen?

Noch ist es nicht so weit, es ist also noch Zeit, und es ist die Aufgabe der Politik und der Wirtschaft, die Leute darauf vorzubereiten und ihnen zu erklären, dass es für sie andere Aufgaben geben wird. Vielleicht ist die Fragestellung, ob Maschinen Jobkiller sind, die falsche Herangehensweise.

Was wäre eine bessere?

Das Ziel in der Medizin zum Beispiel ist doch, gesunde Menschen zu haben – und nicht, mehr Arbeitsplätze zu schaffen. In der Radiologie beispielsweise ist die künstliche Intelligenz effzient und kostengünstig. Es gibt zu wenige Radiologen, und die menschliche Intelligenz ist nun wahrlich nicht darauf ausgerichtet, tagtäglich und andauernd auf Schwarzweißbilder zu starren. In diesem Bereich kann KI einen positiven Beitrag leisten.

Das macht die aktuelle Angst vieler Menschen vor dem Jobverlust aber nicht kleiner.

Das stimmt, und deshalb muss die Politik die Menschen mitnehmen. Sozialsysteme müssen das unterstützen. Es muss aber vor allem gezeigt werden, dass es Eigenschaften gibt, die in Zukunft noch stärker gefragt sein werden: Kreativität, Empathie, Probleme zu erkennen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten.

Die Maschine stellt die Diagnose, der Arzt übermittelt sie dem Patienten?

So ungefähr. Aber der Arzt kann ja noch viel mehr: Vielleicht wird der Arzt die Analysen mehrerer Maschinen kombinieren, womöglich entdeckt er dabei eine neue Krankheit, ein neues Virus. Diese Kombination von abstraktem und konkretem Wissen ist schwer zu automatisieren. Wir dürfen nicht vergessen: Eine Maschine ist immer nur so gut wie die Daten, die man ihr gibt.

Dadurch entsteht manchmal ein „Bias“ – wenn der Algorithmus etwa Stereotype und Vorurteile bedient. Ist das nicht gefährlicher als alles andere?

Das ist meiner Meinung nach die größte Gefahr. Künstliche Intelligenz wird nie rassistisch oder sexistisch programmiert. Sie arbeitet mit den Daten, die sie bekommt. Fragt zum Beispiel eine Bank den Rechner: „Wer soll einen Kredit bekommen und wer nicht?“, und die Daten der Bank sehen so aus, dass in der Vergangenheit weniger Frauen einen Kredit zur Firmengründung beantragt haben, dann ist es möglich, dass künstliche Intelligenz den Kreditantrag einer Frau eher negativ bewertet. Da hält uns die künstliche Intelligenz einen Spiegel vor: „Schaut mal, so habt ihr das in der Vergangenheit gemacht.“ Man kann da aber auch gegensteuern.

Einen Algorithmus kann man einfacher ändern als die Einstellung von 10.000 Vorgesetzten, die immer nur Männer gefördert haben.

Richtig, und man muss sich bewusst machen: Künstliche Intelligenz ist eine sogenannte „OmniUse Technology“.

Das müssen Sie erklären.

Man kann sie für alles verwenden. Man kann mit einem Hammer ein Haus bauen – oder ihn als Waffe benutzen. Mit einem Auto kann man Menschen transportieren – oder sie überfahren. Im Internet kann man wertvolle Informationen schnell teilen – oder illegale Geschäfte machen.

MIT DIESEN FÄHIGKEITEN KANNST DU 2021 PUNKTEN

Welche Kompetenzen suchen Unternehmen heute? Um diese Frage zu beantworten, analysierte LinkedIn Millionen Daten seines Karriere-Netzwerks. SOFT SKILLS Hier sind die Antworten. HARD SKILLS 1.

KREATIVITÄT

Wer sich abheben will, braucht einzigartige Ideen – und diese setzen Einfallsreichtum voraus. Auf keine menschliche Fähigkeit sind Betriebe heute stärker

angewiesen. 2. ÜBERZEUGUNGSKRAFT

Gute Ideen sind wichtig, bringen dein Unternehmen aber nur dann weiter, wenn du sie auch erklären kannst – erst den Vorgesetzten,

dann womöglich den Kunden. 3. TEAMFÄHIGKEIT

IT-Experten mit HR-Profis, Controller mit PR-Experten: Mehr denn je setzen Betriebe heute auf fachübergreifende Teams – dafür musst du

kooperieren können. 4. ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Noch nie hat sich die Arbeitswelt so rasant verändert wie heute. Deswegen sind Unternehmen auf Leute angewiesen, die Verände-

rung als Bereicherung sehen. 5. EMOTIONALE INTELLIGENZ

Wer nachhaltig erfolgreich sein will, muss langfristige Beziehungen pflegen – etwa mit Geschäftspartnern. Keine Maschine kann hierbei den Menschen ersetzen.

1. BLOCKCHAIN

Entwickelt für Kryptowährungen, kommt die Technologie längst auch bei Versicherungen oder im Gesundheitswesen zum Einsatz.

Nur Fachkräfte gibt es zu wenig. 2. CLOUD COMPUTING

Immer mehr Unternehmen nutzen Cloud-Lösungen für ihre digitale Infrastruktur. Gefragt sind deswegen Spezialisten für

Systeme wie Microsoft Azure. 3. ANALYTISCHES DENKEN

Tech-Wissen ist wichtig, klar. Aber genauso kommt es für Unternehmen darauf an, etwa aus riesigen Datenmengen die

richtigen Schlüsse zu ziehen. 4. KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Sie ersetzt viele Jobs, begleitet und weiterentwickelt muss KI aber von Menschen werden. Hierzulande steigen viele Firmen erst

jetzt ein und suchen Personal. 5. UX-DESIGN

Damit Nutzer etwas kaufen, müssen sie sich auf Websites leicht zurechtfinden. Deswegen sind und bleiben Unternehmen auf eine gute User Experience (UX) angewiesen.

Künstliche Intelligenz kann in fast allen Bereichen eingesetzt werden, für positive und negative Zwecke. Gesichtserkennung kann zum Beispiel dabei helfen, Kriminelle zu verfolgen. Sie kann aber auch für andere, fnstere Zwecke eingesetzt werden. Man sollte Technologie nicht verteufeln, die Politik muss hier regulierend eingreifen.

Ist es nicht so, dass der Mensch im Lauf der letzten industriellen Revolutionen zur, nun ja, Maschine geworden ist? Er steht am Fließband, schraubt an Autos, ordnet Papierstapel. Könnte es sein, dass der Mensch mithilfe von KI wieder menschlicher wird?

Unbedingt! Und ich glaube, dass künstliche Intelligenz zu mehr Kommunikation zwischen Menschen führen wird. Immer weniger Leute werden künftig allein langweilige, sich ständig wiederholende Tätigkeiten ausüben. Berufe im zwischenmenschlichen Bereich bekommen mehr Wertschätzung: Der Altenpfeger, der Geschichte studiert hat, ist vielleicht besser

in seinem Job, weil er sich besser in ältere Menschen hineinversetzen kann. Er muss dann aber auch besser bezahlt werden.

Was würden Sie einem Schüler von heute raten? Was wird er zukünftig können müssen?

Zuerst: Informatik, weil man künstliche Intelligenz nicht verstehen kann, wenn man vom Programmieren keine Ahnung hat. Mathematik auch. Aber auch: Ethik, Kunst, Geografe.

Also jene Fächer, vor denen Eltern ihre Kinder eher warnen – aus Angst, sie könnten keinen Job bekommen.

Das wird sich verändern. Zum Beispiel kann Rechtschreibung, so wichtig sie ist, von künstlicher Intelligenz jetzt schon verbessert werden. Es ist aber eine ganz andere Sache, eine fesselnde Geschichte mit kreativen Ideen und fundierter Fachkenntnis zu schreiben. Das wichtigste Skill Set für die Kinder der Zukunft ist deshalb eine gute Mischung aus Geisteswissenschaften und Informatik.

DESIGN TRIFFT PERFORMANCE

Weicher, geschmeidiger & flinker: Die neue Generation des Cloudswift von On verspricht ultimativen urbanen Laufspaß.

Egal, was du dir vornimmst: Der neue Cloudswift nimmt’s leicht. Gemacht für das harte Pflaster der Stadt, ist der Laufschuh der Schweizer Sportmarke On bewusst minimalistisch und gleichzeitig hochfunktional.

Seine Raffinessen stecken im Detail

Die CloudTec®-Dämpfung mit Helion™-Superfoam garantiert maximale Leistung auf harten Oberflächen, während das angepasste Speedboard™ – Ons hauseigene integrierte Flexplatte – die natürliche Abrollbewegung des Fußes fördert. In Kombination mit seinem 100 % recyceltem Mesh-Obermaterial weiß der stylishe Straßenrenner mit Leichtigkeit bestens zu performen.

ANZEIGE

MEHR ALS NUR SCHUHE

Entdecke das Performance Tank-T und die Sprinter Shorts aus der aktuellen On Kollektion für maximale Laufperformance.

Gleich hier auf:

on-running.com

Freunde fürs Leben

Sie kamen aus Sambia und eroberten die Herzen tausender Fußballfans in Österreich. Die Red Bull Salzburg-Stars

PATSON DAKA und ENOCK MWEPU über den unschätzbaren Wert von Freundschaft und ein Geschenk, für das es sich zu kämpfen lohnt.

Text HANNES KROPIK Fotos KONSTANTIN REYER A lle hatten Patson Daka vor „dem Computer“ gewarnt. Manche raunten sogar, dass dieser Computer so gefährlich sei, dass er unbedingt zerstört werden müsse. Patson war dreizehn und verstand nicht, warum er sich „vor einem Computer in Acht nehmen“ sollte. Er war hier, um Fußball zu spielen. Deshalb war Patson nach Lusaka gekommen, in die Hauptstadt von Sambia.

Gemeinsam mit tausenden anderen Burschen hatte sich Patson beim „Airtel

Patson Daka, 22 (li.), und Enock Mwepu, 23, in der Red Bull Arena in Salzburg. Zu Hause in Sambia sind die beiden so populär, dass sie ein Verkehrschaos auslösen, wenn sie auf der Straße gehen.

Rising Stars Cup 2012“ angemeldet. Bei diesem Bewerb werden die größten FußballTalente der zehn Provinzen des Landes gesucht. Wer sich bei diesem Cup durchsetzt, wer Können und Glück vereint, für den wird ein Bubentraum Wirklichkeit: ein Platz in Sambias NachwuchsNationalteam.

Von den tausenden Bewerbern blieben nach den ersten Matches gerade einmal 200 Burschen übrig. Zuletzt waren es nur noch achtzehn. Und Patson Daka war ihr Kapitän. Der Präsident von Sambia, Edgar Chagwa Lungu, gratulierte dem jungen Afrikaner via Facebook.

Bei diesem Siegeszug hatte Patson auch einen gewissen Enock Mwepu kennengelernt. Der damals Vierzehnjährige drosch seine Pässe mit der Präzision einer Maschine über den Rasen und wurde deshalb „der Computer“ gerufen. Jetzt war Patson klar, wovor bzw. vor wem ihn die Leute gewarnt hatten. „Zerstören“ wollte Patson Enock nicht. Ganz im Gegenteil. Enock und Patson wurden Freunde fürs Leben.

Die beiden Fußballer kommen aus ähnlichen Verhältnissen. Enock kam in Lusaka zur Welt, dann übersiedelten seine Eltern mit ihm in die Bergbaustadt Chambishi. Vater Robby arbeitete für eine der vielen KupferminenGesellschaften. Heute betreiben seine Eltern eine Landwirtschaft.

Patsons Vater Nathtali war selbst Fußballprof bei den Nitrogen Stars in seiner Heimatstadt Kafue gewesen. Leider starb er früh. Bereits im Alter von 14 Jahren musste Patson Verantwortung für seine Familie tragen. Diese Haltung übernahm er auch gegenüber seiner Gemeinde. Patson unterstützte die Menschen in seiner Umgebung, so gut er konnte. Schon damals. Denn: „Wenn du darauf wartest, bis du viel Geld hast, um denen zu helfen, die weniger haben als du, wirst du nie reich genug sein“, sagt er. „Aber wenn du immer ein bisschen von deinem wenigen gibst, dann ist es immer genug.“

„Ich hatte furchtbar Heimweh.“ Doch dann kam Enock.

2017 übersiedelte Patson Daka von Afrika nach Österreich und lief als Neuzugang von Red Bull Salzburg zunächst beim Partnerklub FC Liefering in der 2. Liga auf. Damals war er gerade 19 Jahre alt, fand sich in einem völlig neuen Kulturkreis wieder und sehnte sich nach seiner Heimat. „Es ist schwierig, wenn du zum ersten Mal für längere Zeit allein in einem fremden Land lebst“, sagt er. „Ich hatte schreckliches Heimweh.“

Ein halbes Jahr später kam sein Buddy Enock nach. „Das war eine richtige Befreiung für mich“, sagt Patson. „Mit Enock verschwand das Heimweh. In den ersten Monaten in Salzburg teilten wir uns in der Red Bull Fußball Akademie in Liefering ein Zimmer“, erzählt Patson Daka. „Wir verbrachten jede freie Minute miteinander. Wir sprachen über alles, was uns bewegte.“

Was genau bewegte die beiden? „Für mich gab es nur drei Themen: Fußball, Schule und Kirche“, sagt Patson Daka. Enock Mwepu hält es genauso. Und er