68 minute read

CLUB DER TOTEN DENKER

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ Wie behalte ich meine Zuversicht in harten Zeiten?

Die größten Denker aller Zeiten beantworten Fragen unserer Gegenwart, übermittelt durch den Philosophen Christoph Quarch. eine Superintelligenz nennen würden oder einen Diesmal: das barocke Universalgenie Gottfried Wilhelm Leibniz zu der Frage, Superalgorithmus. Überlegen Sie doch einmal: Das Universum, in dem zu leben wir die Ehre haben, ist nur eine einzige Mögob am Ende wirklich alles gut wird. lichkeit unter unendlich vielen anderen Universen, die auch möglich gewesen wären. Dass das Universum ausgerechnet so geworden ist, wie es geworden ist, kann man sich nur so erklären, dass die uns bekannte Welt die beste aller möglichen Welten sein muss. Sie können mir glauben, dass ich reichlich Prügel Nicht ohne Sorge habe ich vernommen, dass auf für diese Überlegung bezogen habe. Erden wieder einmal eine Krise wütet, dass es viele „Was?“, ereiferte sich später Herr Voltaire. „Eine Menschen gibt, die Mut und Zuversicht verlieren. Welt, in der ein Erdbeben in Sekunden eine ganze Stadt

Ja, das scheint der Menschen Los zu sein – ich sage wie Lissabon zerstört und hunderttausende Menschendas aus leidvoller Erfahrung: Als ich geboren wurde, leben auslöscht, soll die beste aller Welten sein?“ tobte noch der Dreißigjährige Krieg. Es gab reichlich Vermutlich denken Sie Ähnliches und erinnern Grund zum Pessimismus. mich an Genozide, Tsunamis oder an ein Virus.

Auch der Umstand, dass die meisten meiner diplo Das alles kann ich nachvollziehen. Aber beim Denmatischen Missionen scheiterten und meine Arbeiten ken sollte man im wahrsten Sinne des Wortes gründzu Lebzeiten nicht die Beachtung fanden, die man lich sein. Diese Welt, in der wir leben: Sie ist absolut ihnen später schenkte, hätte mich zu berechenbar und logisch. Selbst was einem Griesgram oder Misanthropen werden lassen können. „Diese Welt, in uns heute unlogisch erscheint, werden künftige Algorithmen als rational Aber das ist nicht geschehen. Etwas half mir, trotz aller Widrigkeiten meinen Optimismus zu beder wir leben: Sie ist absolut enthüllen. Unsere Welt ist eine Gleichung, die immer aufgeht: eine prästabilierte wahren: die Vernunft, das Denken. Ich will hier nicht mit Einzel berechenbar Harmonie, wie ich das nannte. Eine große Ordnung, die wir zwar nicht heiten langweilen, sondern mich aufs und logisch.“ vollständig durchschauen können, von Wesentliche konzentrieren. Denn der wir jedoch genügend ahnen, um so kompliziert ist die Sache gar nicht. zu sagen, dass die Welt in Ordnung ist. Man muss nur den Hebel des Denkens richtig an Deshalb habe ich niemals die Hoffnung aufgegeben. setzen. Zum Beispiel bei der Frage: Warum gibt es Auch wenn es im Einzelnen oft nicht gut läuft: Die Zahl überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? der Möglichkeiten, was alles noch schlechter hätte

Was für eine unsinnige Frage, werden sich jetzt ausgehen können, ist unendlich. „Shit happens“, wie manche denken. Aber eben weil wir denken, ist sie mein Rivale Isaac Newton sagte, aber das ist nur die so wichtig. Und unausweichlich. Denn wir können halbe Wahrheit. gar nicht anders denken als so, dass es für alles, was Die ganze Wahrheit lautet: Es wird alles gut. uns in der Welt begegnet, eine Ursache gibt.

Deshalb muss es auch für die Welt im Ganzen eine GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ (1646–1716)Ursache geben – womit die Frage nach dem Grund der wurde schon in jungen Jahren als Wunderkind gehandelt. Welt nicht unbegründet ist. Können Sie mir folgen? Lesen, Schreiben und Latein soll er sich selbst beigebracht

Mein Antwortvorschlag: Es gibt tatsächlich einen haben, mit 15 begann er zu studieren, mit 21 war er Doktor der Grund dafür, warum die Welt so ist, wie sie ist. Rechtswissenschaften. Eine steile Karriere als Diplomat folgte. Die Religionen nennen ihn Gott – und um es mir mit Seine wichtigsten Werke hat er angeblich in wackelnden Postden Pfaffen nicht zu verderben, habe ich ihr Spiel mitgespielt und ihn auch so genannt. Aber ich meinte kutschen verfasst, mal auf Lateinisch, mal auf Französisch, selten auf Deutsch. Nebenher schrieb er eine Enzyklopädie, baute eine Rechenmaschine und erfand die Infinitesimaldabei etwas völlig anderes als die Priester und Pasto rechnung. Seine Leidenschaft galt der Philosophie, die für ihn ren. Ich meinte damit etwas, was Sie heute vielleicht dafür diente, zu zeigen, dass die Welt, in der wir leben, gut ist.

Keep on Truckin’

Das MINT 400 in der kalifornischen MojaveWüste hat seit seiner Premiere 1968 schon viele Krisen überstanden. Aber es ist so wild und amerikanisch geblieben wie eh und je. Der britische Fotograf Gavin Bond hat das legendäre OffroadRennen voriges Jahr begleitet und erklärt uns seine Faszination, bevor es Anfang März wieder losgeht.

Bryce Menzies aus Arizona, zweifacher Gewinner des Mint 400, lässt es krachen, sein Truck verträgt Sprünge von bis zu 45 Metern. Die Renndistanz – daher der Name – beträgt vier Runden zu je 100 Meilen.

„Ich habe mich in das Mint 400 verliebt. Und so war bald klar, dass ich zurückkommen musste, um es zu fotograferen.“

Fotograf Gavin Bond über sein Verhältnis zum Mint 400

JUGEND, FORSCH

Pilot Seth Quintero aus Alabama wartet neben seinem UTV Pro N/A (Utility Terrain Vehicle, non-aspirated, soll heißen: ohne Turbo). 2019, mit 16, ging er als jüngster Mint-400-Sieger in die Geschichte ein.

RUHE VOR DEM STURM

Die Trucks in der Startaufstellung. „Die Teilnehmer wohnen im Buffalo Bill’s Resort & Casino“, erzählt Bond. „Es kostet 18 Dollar die Nacht – normal ein Hotel für Leute, die es nicht einmal bis nach Las Vegas schaffen.“

„Du kannst vermutlich nichts Amerikanischeres erleben als das Mint 400.“

PEDAL TO THE METAL

„Das ist der Start des Rennens“, sagt Bond. „Hinter dem orangen Auto befand sich die Bühne, wo in der Nacht zuvor die Eagles of Death Metal aufspielten.“

BOXENGASSE BEREIT

„Ich bekam die Info, dass Bryce Menzies zum Tanken reinkommt, also rannte ich zur Box und machte das Foto von der Crew mit den Tankschläuchen. Aber das Auto hielt dann doch nicht an.“

Am Tag vor dem Rennen sind die Motorräder dran. „Zuerst fuhren sie im normalen Feld mit, was natürlich Wahnsinn war“, sagt Veranstalter Matt Martelli. „1976 war das vorbei – aus Versicherungsgründen.“

„Es ist defnitiv eine Familienangelegenheit: Ein Typ fährt einen Laster, sein Sohn einen anderen, und die Tochter fährt auf dem Motorrad mit.“

Fotograf Gavin Bond über den familiären Charakter des Rennens

Bunt und schnell: Die Race Trucks der Mint 400 (rechts) brettern mit mehr als 100 km/h durch die Wüste.

„Es gibt keine Streckenbegrenzung in der Wüste, nur Flaggen. Plötzlich rast ein Auto auf dich zu, und es sieht nicht so aus, als wäre es unter Kontrolle. Dann musst du dich schnell in Sicherheit bringen. Es ist defnitiv gefährlich.“

Fotograf Gavin Bond über die Tücken seiner Arbeit

RISKANTE NÄHE

Joseph Jepson vom Diamond J Racing Team in seinem Buggy bei der Arbeit. „Ich fotografierte mit Teleobjektiv“, erinnert sich Bond. „So war ich vermutlich näher dran, als ich sollte.“

BUNTER ABEND

„Der Typ unter dem Auto versucht, etwas zu reparieren. Die interessanten Farben auf meinem Foto kommen von der Bühne, auf der die Preisverleihung stattfindet.“

Die Klasse der Buggys fährt mit identischen Autos, daher ist das Rennen sehr eng. Da ist natürlich besonderer Einsatz gefragt.

„Schrauben gehört dazu. Manche Autos kommen mit weghängenden Teilen zurück.“

Fotograf Gavin Bond über den beherzten Einsatz der Teilnehmer SO SEHEN SIEGER AUS

Ex-Gewinner Travis Chase (rechts) und sein Copilot Jacob Lauxen zeigen ihre FinisherMedaillen. Hier wird der olympische Gedanke gelebt: Jeder, der es bis ins Ziel schafft, ist ein Gewinner.

Das Mint 400 begann 1968 als ein PR-Stunt für die Hirschjagd des Hotels und Casinos The Mint in Las Vegas. Aber das wilde 644-Kilometer-Rennen durch die MojaveWüste, mit Start und Ziel nicht weit vom Glitzern der Glücksspiel-Metropole, verwandelte sich sehr bald in etwas viel Größeres: The Great American Offroad Race. „Das erste Mal war ich 2018 da“, erzählt der britische Fotograf Gavin Bond. „Es war das 50-JahrJubiläum, aber ich wusste praktisch nichts über das Rennen. Mein Produzent in L.A. – ein Engländer namens Skinny – ist ein Freizeit-Benzinbruder. Er hat sich mit seinem Racing-Truck angemeldet, und ich bin mitgekommen. Ich habe mich in das Rennen verliebt, und so war bald klar, dass ich zurückkommen und das Mint 400 fotograferen musste.“

Genau das passierte Anfang März 2020. Bond konnte nicht ahnen, wie sehr sich die Welt danach verändern würde; zwölf Tage später sperrte alles zu.

Heute, ein Jahr später, ist unser Alltag in vielerlei Hinsicht anders als zuvor. Aber das Mint 400 ist wider Erwarten zurück. Es ist nicht das erste Mal, dass es gefährdet gewesen wäre: Zwei Jahrzehnte fand es überhaupt nicht statt. Als Jack Binion 1988 das Mint Hotel kaufte, stellte er das Rennen ein, weil er einen Imageschaden befürchtete. Erst 2008 erwarben die Brüder Matt und Joshua Martelli, bekannt geworden mit der Produktion der viralen Motorsport-Videos „Ken Block’s Gymkhana“, die Rechte am Mint 400, auch wenn der Namensgeber, das Hotel und Casino, längst nicht mehr existierte.

Doch das Rennen hat das alles überlebt. Es hat die Zeit der Hollywood-Machos von Steve McQueen bis James Garner und die Geburtsstunde des GonzoJournalismus erlebt: Eine Reportage über die Veranstaltung für „Sports Illustrated“ inspirierte Hunter S. Thompson zu seiner literarischen Ode an den Verlust des amerikanischen Traums: „Fear and Loathing in Las Vegas“. „Du kannst vermutlich nichts Amerikanischeres erleben“, meint Fotograf Bond. Er war ausgezogen, ein Sport-Event zu dokumentieren, und fand, ebenso wie Autor Thompson, etwas viel Faszinierenderes: die amerikanische Seele.

„Die Wurzeln bleiben für immer“

Geboren in Deutschland, groß geworden in Frankreich, lebt jetzt in den USA: Schauspielerin Diane Kruger, 44, ist in drei Kulturen daheim. Hier erzählt die Kosmopolitin, warum Reisen unser Leben bereichern – und was sie am Sofa ihres Elternhauses schätzt.

Interview RÜDIGER STURM Foto JASON KIM/TRUNK ARCHIVE

Diane Kruger feierte Kino-Erfolge in drei Sprachen – in Deutsch, Französisch und Englisch. Für ihre Rolle der Agentin Bridget von Hammersmark in Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ wurde sie gefeiert, für den deutschen Film „Aus dem Nichts“ in Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Die 44-Jährige ist in drei Kulturen zu Hause: Kruger verließ Deutschland schon als Jugendliche. Ihre Ausbildung und Karriere begann in Frankreich, wo sie auch Filme in französischer Sprache drehte, heute lebt sie in den USA. Aktuell ist sie pandemiebedingt jedoch vornehmlich digital unterwegs. Nach dem Interview musste sie zur Besichtigung einer möglichen Vorschule für ihre Tochter – per Virtual Tour am Rechner.

the red bulletin: Sie sind international derzeit die erfolgreichste deutsche Schauspielerin, haben Ihre Karriere in Frankreich begonnen und leben heute in den USA. Was war eigentlich Ihr ursprüngliches Ziel im Leben?

diane kruger: Ich habe ganz früh gespürt, dass ich die Welt sehen will. Ich war an der Schule gut in Geschichte und Sprachen, und ich wollte immer reisen. Aber meine Familie konnte sich das nicht leisten. Also träumte ich von einem Job, der mich um den Globus führt. Zuerst habe ich Ballett gemacht und dann gemodelt – das hat mir die Erfüllung meines Wunsches ermöglicht.

Haben Sie eine Ahnung, woher dieses Fernweh kam?

Meine Mutter hatte dieses Fernweh auch, sie liebte Frankreich. Es ist vermutlich kein Zufall, dass ich in Paris gezeugt worden bin. Und weil ich vom Land komme, habe ich immer große Städte geliebt. Außerdem passte ich in das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, nicht so richtig hinein. An meiner Schule gab es kaum Mädchen. Alles drehte sich um Sport, Mathematik und Physik. Ich habe es gehasst. Meine Interessen waren Kunst und fremde Kulturen. Das war dort nicht angesagt, deshalb war ich ziemlich unbeliebt. Zumindest konnte ich in Schulaufführungen die Hauptrolle übernehmen.

Doch Sie wussten damals noch nicht, dass Sie Schauspielerin werden wollten?

Nein. Als ich im Finale eines Modelwettbewerbs gelandet war, kam ich nach Paris. Dort entdeckte ich das Kino für mich und wusste: Das ist es, was ich machen will. Die Schauspielerei war der erste Job, den ich mir bewusst ausgesucht habe.

Was für Erinnerungen haben Sie an diese Anfangszeit?

Es war aufregend und auch sehr romantisch. Natürlich war nicht alles einfach, besonders in fnanzieller Hinsicht. Ich hatte in den ersten sechs Monaten kaum Geld, habe mich von Baguette und Käse ernährt. Und ich bin oft schwarzgefahren. Dann aber habe ich angefangen, als Model richtig Geld zu verdienen.

Sie können jungen Menschen also empfehlen, ins Ausland zu gehen?

Uneingeschränkt! Reisen allein bringt schon viel, und erst recht, in fremden Ländern zu wohnen. Ich versuche das auch meiner Tochter zu vermitteln – sie ist jedoch erst zwei Jahre alt. Je offener man gegenüber anderen Kulturen ist, desto mehr kann man seine eigene Kultur und seine eigenen Werte schätzen. Ich habe unheimlich gern in Paris gelebt. Ich hoffe, dass wir da noch einmal wohnen werden.

Sie sprechen drei Sprachen fießend. Wie haben Sie das geschafft?

Englisch habe ich in der Schule gelernt. Ich mochte das immer. Dann wurde ich an der Royal Ballet

Diane Kruger über ihre Sehnsucht nach der Ferne

School in London aufgenommen, meine Lehrerin war Engländerin, und ich hatte natürlich den Wunsch, sie zu verstehen. Französisch habe ich erst so richtig im Alltag in Frankreich gelernt. Muss man ja auch, wenn man mit Franzosen kommunizieren will. Ich schreibe es nicht sehr gut, aber ich würde sagen, dass ich zu 90 Prozent wie eine Französin spreche.

Was speziell schätzen Sie an Frankreich?

Ich liebe die Kultur, die Art, wie die Leute ihr Leben zelebrieren, wie sie das Kino feiern. Eigentlich mag ich alles – die Einstellung des Laisserfaire, die Gepfogenheit, spätabends zu essen, die Mode. Frankreich ist das Land, in dem ich gerne alt werden würde.

Wie ist es mit den USA, wo Sie aktuell leben?

Amerika ist ein Land der Extreme, was sehr aufregend sein kann. Man nehme nur eine Stadt wie New York, die buchstäblich nicht schläft und wo man alles haben kann, egal zu welcher Tageszeit. Allerdings liegt mir die europäische Art mehr. Außerdem war die politische Situation in den USA in den vergangenen Jahren extrem angespannt, und die amerikanische Lebensart ist sehr anstrengend. Man ist zum Beispiel ständig auf das Auto angewiesen.

Wie sehr brauchen Sie materielle Dinge, um sich wohlzufühlen?

Einerseits habe ich das Gefühl, dass ich nicht sehr materialistisch bin. Auf der anderen Seite lebe ich gern in einem schönen Apartment oder

„In Paris entdeckte ich das Kino und wusste: Das ist es.“

einem schönen Haus – was nicht heißt, dass ich ein Waschbecken aus Gold brauche. Wenn ich in den Urlaub fahre, dann ist mir weniger Komfort sogar lieber, denn dadurch kann ich mein privilegiertes Leben daheim mehr schätzen.

Glauben Sie, dass Ihnen diese Privilegien sonst zu Kopf steigen würden?

Nein, denn ich bin ja nicht mit dem Silberlöffel im Mund geboren worden. Alles, was ich habe, habe ich mir hart erarbeitet. Trotzdem brauche ich es, mich ab und zu auf die Basics zu besinnen. Dieses Gefühl kriege ich auch, wenn ich nach Hause zu meiner Mutter komme. Dann schlafe ich auf dem Ausziehsofa.

Ist es in Ihrem Beruf ein Vorteil, in mehreren Kulturen zu Hause zu sein?

Es ist sowohl Vorteil wie Nachteil. Wenn die Leute in Deutschland oder Frankreich glauben, ich sei nur in Amerika, bekomme ich bestimmte Angebote gar nicht. Andererseits ist es eine unheimliche Chance, in drei Sprachen drehen zu können, das hat mir viele Türen geöffnet.

Und gibt es eine Nationalität, mit der Sie sich am meisten identifzieren?

Ich fnde mich schon sehr deutsch, angefangen bei meiner Liebe zur Pünktlichkeit. Zwar bin ich seit über 30 Jahren weg, aber die Wurzeln bleiben doch. Als ich vor ein paar Jahren den Film „Aus dem Nichts“ in Hamburg drehte, fühlte ich mich sofort wieder mit meiner Heimat verbunden. Ich spreche mit meiner Tochter auch nur deutsch, das heißt, ich habe in den vergangenen zwei Jahren mehr Deutsch gesprochen als in den 28 Jahren zuvor, das fnde ich positiv. Je älter ich werde, desto wichtiger ist es mir, diese Wurzeln zu respektieren und zu pfegen.

Kino für die Ohren – aktuell leiht Diane Kruger dem Hörbuch „The End of My Heart“ ihre Stimme: audible.com

Schauspielend um die Welt

Von Blockbuster bis Autorenkino: Diane Krugers internationale Rollen

Troja

USA, 2004

Durchbruch in Hollywood: In der recht freien Verfilmung der „Ilias“ spielt Diane Kruger Helena von Sparta, die vom trojanischen Königssohn Paris (Orlando Bloom) nicht ganz gegen ihren Willen entführt wird. Der empörte Ehemann rüstet mit den anderen Griechen zum Krieg gegen Troja.

Inglourious Basterds

USA, 2009

Quentin Tarantinos historisch bewusst unkorrekte Geschichte einer USEliteeinheit, befehligt von Brad Pitt, die im besetzten Frankreich gegen die Nazis kämpft. Unterstützt werden die GIs auch von Diane Kruger als deutscher Agentin Bridget von Hammersmark.

Leb wohl, meine Königin!

Frankreich, 2012

Extravagantes Kostümdrama: Diane Kruger als Marie Antoinette, die am Hof von Versailles im Luxus schwelgt. Als 1789 die Revolution ausbricht, setzt sie ihren Charme ein, um eine kleine Bedienstete zu einer gefährlichen Mission zu überreden.

Aus dem Nichts

Deutschland, 2017

Unter Fatih Akins Regie ist Diane Kruger erstmals in einer deutschen Produktion zu sehen. Sie spielt eine Frau, die ihre Familie bei einem rechtsradikalen Terroranschlag verliert. Für ihre Rolle gewann Kruger in Cannes die Goldene Palme.

Die Agentin

Deutschland, Frankreich, Israel, 2019

Spionagethriller um eine Mitarbeiterin des israelischen Geheimdiensts, die sich persönlich verstrickt – und in der Folge des Verrats verdächtigt wird. Kruger beeindruckt mit minimalistischpräzisem Spiel und unterkühlter Aura.

„Meine Rettung war Dankbarkeit“

Der frühere Freeski-Prof Mike Shaw, 33, saß im Rollstuhl und schaffte dann einen Zehn-Kilometer-Lauf. Jetzt will er mit tausend Mitstreitern Kanada durchqueren.

Text FLORIAN OBKIRCHER Foto ROYCE SIHLIS

Ein Jahr, vier Monate, siebzehn Tage: Diese Zeitspanne lag zwischen dem Tag, an dem Mike Shaw erfuhr, dass er nie wieder würde gehen können, und seiner Teilnahme an einem Lauf-Event. Im Dezember 2013 stürzte der Freestyle-Ski-Trainer so schwer, dass er danach vom Hals abwärts gelähmt war. Doch diese niederschmetternde Diagnose (unvollständige Tetraplegie) konnte dem Kanadier nichts anhaben: Sofort nach der OP begann er ein intensives Training. Drei Monate später verließ er das Spital. Nach weiteren sechzehn Monaten nahm er am Wings for Life World Run teil. Noch unglaublicher: Er schaffte es, zehn Kilometer zu laufen, bevor ihn das Catcher Car einholte. Die globale Veranstaltung hat einen fxen Platz in seinem Herzen, weil sämtliche Startgelder in die Rückenmarksforschung fießen. „Es gibt noch keine Heilung“, sagt der 33-Jährige. „Ich hatte Glück, aber die Verletzung ist noch immer Teil meines Lebens. Ich kann meine Arme und Beine noch immer nicht voll spüren – ich verliere ungefähr 50-mal pro Tag mein Gleichgewicht.“ Im Interview spricht er über die Kraft der Gemeinschaft und warum Dankbarkeit eine wirksame Waffe gegen Trübsal ist.

the red bulletin: Nach der OP sagte der Arzt, dass du nie wieder wirst gehen können. Was hat dich veranlasst, diese professionelle Meinung nicht zu akzeptieren?

mike shaw: Ich bin ein echter Optimist. Wenn Dinge im Moment nicht funktionieren, dann heißt das bloß, dass sie noch nicht fertig sind. Freeskiing hat mich gelehrt, wieder aufzustehen. Um Fortschritte zu erzielen, musst du zuerst hinfallen. Du musst dann aufstehen, den Hang wieder hinaufgehen und den Sprung noch einmal probieren. Das ist eine Einstellung, die ich im Lauf der Zeit verinnerlicht habe.

In deinem Buch „Never Part of the Plan“ schreibst du, Dankbarkeit habe dich durch die härtesten Zeiten gebracht. Kannst du das genauer erklären?

Ein paar Wochen nach dem Unfall fel ich in ein schwarzes Loch. Ich bekam arge Krämpfe, hatte häufg schlimme Schmerzen. Es gab Zeiten, in denen ich schon aufgeben wollte. Doch dann lernte ich, die Dankbarkeit als Werkzeug einzusetzen. Das war irre. Dankbar zu sein mag in düsteren Zeiten nicht das Erste sein, was einem einfällt. Aber gerade da ist es am wirksamsten. Im Krankenhaus musste ich nicht weit schauen, um jemanden zu sehen, der noch schlimmer dran war als ich. Es geht schlicht und einfach darum, die eigene Perspektive zu verändern. Vertraue darauf, dass, wenn eine Tür sich schließt, vier andere sich öffnen. Und zwar auf eine Terrasse mit Meerblick!

2017 hast du #TeamCoast2Coast gestartet, eine Wings for Life World Run-Community mit großen Ambitionen. Wie kam das?

Ich habe meinem Freund Jim Mullan, der genau wie ich querschnittsgelähmt ist und in Halifax lebt, vom Wings for Life World Run erzählt. Da sagte er: „Wie cool wäre es, wenn wir genug Leute zusammenbekämen, um gemeinsam virtuell von Vancouver nach Halifax zu laufen, von Küste zu Küste, 5500 Kilometer quer durch Kanada?“ Das war nur einen Monat vor der Veranstaltung, aber wir sind online gegangen und schafften es, hundert Leute für #TeamCoast2Coast zu rekrutieren. 2019 hatten wir schon über 900 Teilnehmer, die per App überall im Land für uns liefen. Am Ende waren wir nur hundert Kilometer von unserem Ziel entfernt. Heuer wollen wir tausend Läufer gewinnen und das Ziel mit ihnen zertrümmern.

Willst du die Leute ermutigen, dem Beispiel von #TeamCoast2Coast zu folgen?

Na sicher! Ein Team zu bilden und sich ein gemeinsames Ziel zu setzen ist extrem motivierend. Aber das machen die Leute ohnehin schon. Teil dieser weltweiten Gemeinschaft zu sein gibt viel Kraft.

Wings for Life World Run

Was? Ein Rennen, bei dem tausende Teilnehmer auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit starten. Du läufst so lange, bis das (virtuelle) Catcher Car dich überholt. Wann? Am 9. Mai 2021. Du kannst entweder via App mitlaufen oder an einem organisierten App Run teilnehmen. Sofern es die Lage erlaubt, kannst du auch an einem der zwölf globalen Flagship-Runs teilnehmen.

Anmelden und dein eigenes Team starten: wingsforlifeworldrun.com

„Es geht darum, die Perspektive zu verändern.“

Mike Shaw über das Geheimnis seiner unglaublichen Fortschritte

„Nein sagen ist die Lösung für alles“

Das Wiener ElektronikDuo Kruder & Dorfmeister defnierte in den Neunzigern Coolness neu – mit ihrem eigenen Album ließen sie sich bis heute Zeit.

Text STEFAN NIEDERWIESER Foto MAX PAROVSKY

Peter Kruder und Richard Dorfmeister, heute in ihren Fünfzigern, waren vor 25 Jahren heiß begehrt. Stars wie Madonna und David Bowie bemühten sich um ihre relaxten Remixes. Mit einer Compilation dieser Werke, den „K&D Sessions“, schuf das Duo einen Meilenstein elektronischer Musik. Ein Album mit Eigenkompositionen, an dem die beiden damals ebenfalls arbeiteten, blieb liegen. Nun, ein Vierteljahrhundert später, ist das Werk endlich fertig. Mit dem Album „1995“ – benannt nach dem Jahr, in dem alles begann – kommen die Gefühle dieser Zeit wieder hoch. Kruder & Dorfmeister schafften damit überraschend die besten Chartsplatzierungen ihrer Karriere.

the red bulletin: Wie seid ihr damals mit Stress umgegangen?

peter kruder: Wenn du 300 Tage im Jahr unterwegs bist, macht dich das fertig. Ich habe mir eine Auszeit genommen. Unser Manager meinte: „Relax und ruf an, wenn du wieder kannst.“ richard dorfmeister: Die Aktion fand ich super. Du kannst nämlich schnell in ein schwarzes Loch abrauschen, wenn du versuchst, dich mit Drogen oder Alkohol aufzufangen. Dabei wäre es das Beste, für eine gewisse Zeit zu allem nein zu sagen. Das große Neinsagen ist die Lösung für alles. kruder: Nein war unser wichtigstes Wort. Ständig kamen Angebote, alle großen Plattenfrmen wollten, dass wir bei ihnen unterschreiben.

Was hat euch geerdet?

kruder: In Wien gab es keinen Druck. Wir haben alles selbst gemacht. Unten bei mir gab es eine Autowerkstatt und die legendäre Frau Christoph. Ich küsse sie! Sie hat immer gesagt: „Herr Peter, es sind schon wieder 200 Packerl für Sie da, bitte kommen S’, das Büro geht über.“ dorfmeister: Wien war unser Ruhepunkt, eine echte Homebase. Wir hatten viele persönliche Kontakte. Mit denen hast du einfach geredet. Viele waren Freunde.

Ihr habt Madonna und Depeche Mode remixt. David Bowie und Sade aber abgelehnt. Warum?

kruder: Den Song von David Bowie, „I’m Afraid of Americans“, fanden wir schrecklich. Und für Sade hätten wir gerne ein paar Jahre früher einen Remix gemacht. dorfmeister: Es war nicht, was wir uns erwarteten. Und nur wegen des großen Namens wollten wir es nicht machen.

Hand aufs Herz: Was würdet ihr heute anders machen?

dorfmeister: Wir hätten früher ein Team aufbauen müssen. Du kannst nicht alles allein machen. kruder: Wir haben für andere Künstler auf unserem Label investiert. Wir haben ihnen unseren Standard geboten und unglaubliche Summen investiert, ein paar Eigentumswohnungen. dorfmeister: Plötzlich sind Leute gekommen, die ein Teil davon sein wollten. Bei den Beatles und Apple Music war es genauso. Wir wollten alles selbst machen. Aber du brauchst einen Plan. Jemanden, der dich gut berät … Aber vielleicht hat es auch so sein müssen.

Ihr habt lange andere Projekte verfolgt. Was hat euch wieder zusammengebracht?

kruder: Wir haben eine Auszeichnung der Stadt Wien bekommen. Da meinte meine großartige Frau, wir können unmöglich keine Party machen. dorfmeister: Ich habe 2017 ein altes Foto gepostet und dazugeschrieben: „Party in der Pratersauna“. Das war ein Knaller! kruder: Der Club war randvoll. Vor der Tür haben noch einmal tausend Leute gewartet.

Gibt es bald mehr Musik von euch?

kruder: Das Arge ist, sehr viele unserer Tracks gibt es in einigen komplett anderen Versionen. dorfmeister: Das Gesamtpaket ist sehr wichtig. Es gehören viele Komponenten dazu, damit deine Arbeit zu etwas Besonderem wird. kruder: Diese Platte stimmt jetzt. Der Moment ist perfekt dafür.

„1995“ von Kruder & Dorfmeister ist auf G-Stone Recordings erschienen. Wie die beiden die Welt auseinandernehmen und neu zusammensetzen: kruderdorfmeister.com

„Wir haben David Bowie abgelehnt, der Song war schrecklich.“

Peter Kruder (links) und Richard Dorfmeister

Derwill siegen nur

Liebe, Ehrgeiz, radikale Ehrlichkeit: Wie Fußballer MARCEL SABITZER, 26, die Erfolgsgeschichte von RB Leipzig prägt – und dabei als Mensch wächst.

Text ALEX NEUMANN-DELBARRE Fotos NORMAN KONRAD

MULTITASKING

Als Kapitän treibt Marcel Sabitzer RB Leipzig zu Spitzenleistungen, seit 2019 ist er Vater einer kleinen Tochter.

Als im Flutlicht der Leipziger Red Bull Arena die wohl spannendsten zehn Minuten der gesamten Gruppenphase der Champions League anbrechen, greift Marcel Sabitzer in die mentale Trickkiste. Gerade hat sein Team gegen Manchester United das zweite Tor innerhalb von drei Minuten kassiert. RB Leipzigs 3:0-Führung ist zum 3:2 geschmolzen. Noch ein Gegentor – und sie sind raus aus der Königsklasse, ausgeschieden auf eine Weise, die das Zeug hätte, einen Knacks in der Mannschaft zu hinterlassen. Acht Minuten müssen sie noch überstehen. Acht Minuten plus Nachspielzeit.

„Clever bleiben, ruhig bleiben“, beruhigt Kapitän Sabitzer sein Team. „Das hier ist jetzt Nervensache.“ Und damit er sie selbst behält, stellt er einen einfachen, aber effektiven Gedankengang an: „Ich habe mich in den Gegner hineinversetzt“, erinnert er sich. „Du musst unbedingt ein Tor schießen, und es sind nur noch wenige Minuten zu spielen: Das ist enorm schwer, wenn der Gegner, also in diesem Fall wir, kompakt und clever spielt.“

Für United ist es an diesem Abend zu schwer. Nach 94 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab. RB Leipzig hat das Achtelfnale der Champions League erreicht – und Marcel Sabitzer, der an allen drei Leipziger Toren beteiligt war, der im Mittelfeld dirigiert, motiviert und bei Bedarf ausgeteilt hat, der in den letzten Minuten ruhig vorangegangen ist, dieser Marcel Sabitzer hat einmal mehr bewiesen, wie wichtig nicht nur seine fußballerische Klasse, sondern auch seine mentale Stärke für sein Team ist.

In seinem sechsten Jahr bei RB Leipzig ist Marcel Sabitzer, 26, zu einer maßgeblichen Führungsfgur in einer Mannschaft geworden, die mit dem Einzug ins Champions-League-Halbfnale im Sommer 2020 in Europas Fußball-Oberhaus ankam – und nun mit der erneuten Qualifkation fürs Achtelfnale 2021 gegen Liverpool gezeigt hat, dass sie dort dauerhaft einziehen möchte. Für RB Leipzig ist es der nächste Höhepunkt einer einzigartigen Erfolgsstory: 2009 erst startete der Verein in der fünftklassigen Oberliga, im Jahr 2016 gelang bereits der Aufstieg in die 1. Bundesliga, 2019 erreichte das Team das Finale des DFB-Pokals. Für Sabitzer selbst ist es der vorläufge Zwischenstand einer Entwicklung, die sein Trainer Julian Nagelsmann „herausragend“ nennt und die – da sind sich viele Experten einig – noch lange nicht ihren Zenit erreicht hat.

FRÜH AUF KURS

2007 spielt Marcel Sabitzer, damals 13, im Trikot der Sporthauptschule Weiz (links) gegen ein Wiener Gymnasium im Finale der österreichischen Schüler-Meisterschaft. Ergebnis: 3:1. Zweifacher Torschütze: Sabitzer.

KEIN STRESS

Seit Marcel Sabitzer Vater geworden ist, strahlt er noch mehr Gelassenheit aus.

IMMER BEREIT

Alle drei Tage ein 90-Minuten-Spiel macht Marcel Sabitzer nichts aus.

Es gibt Fußballerkarrieren, die explodieren plötzlich. Es gibt andere, die verlaufen wellenförmig. Müsste man den Karriereverlauf von Marcel Sabitzer in einem Diagramm darstellen, wäre dort eine fast kontinuierlich nach rechts oben hin ansteigende Linie zu sehen. Unklar ist, wo sie ihren Endpunkt erreicht. Klar ist hingegen, worauf dieser Verlauf basiert: auf einer Mischung aus Eigenschaften, die Erfolg zwar nicht garantieren, aber wahrscheinlich machen. Und das nicht nur in der Welt des Fußballs.

„Besser wirst du nur durch ehrliche Kritik.“

Ein Satz fällt fast immer, wenn man mit Menschen über Marcel Sabitzer spricht, die ihn gut kennen: Er ist unglaublich ehrgeizig. Das sieht auch Sabitzer selbst so. Er formuliert es nur anders, positiver. „Ich bin schon immer ein Gewinnertyp gewesen.“

Sabitzer, schon als Kind Sabi genannt, wächst in Oberösterreich auf. Als Sohn eines prominenten Vaters: Herfried Sabitzer, ebenfalls Sabi genannt, Stürmerstar und sechsfacher österreichischer Nationalspieler. Das hat Vorteile und Nachteile. Er erbt das väterliche Talent und lernt schon früh die Welt des Profsports kennen. Aber er muss auch mit jedem Klubwechsel seines Vaters umziehen – und mit der hohen Erwartungshaltung an Sabi junior umgehen, sobald er einen Fußballplatz betritt.

Mit sieben landet er in der Jugendakademie des GAK in Graz, spielt bald im nächsthöheren Jahrgang mit, ist auch dort Kapitän. „Er war körperlich nicht der Größte und Robusteste, aber er war technisch sehr stark, hatte bereits damals einen überragenden Schuss und hat sich immer mit Selbstvertrauen und vollem Einsatz reingehaut“, sagt Reinhard Holzschuster, einer seiner Jugendtrainer beim GAK. Nur eines kann Sabi schon damals nicht gut: verlieren. „Sogar Niederlagen im Training haben ihm fast körperliche Schmerzen bereitet“, sagt Holzschuster.

Wohin ihn sein Weg einmal führen soll, ist Sabi schon früh klar. Er hoffe, dass er in ein paar Jahren in der österreichischen Bundesliga spiele, erklärt der Knirps mit 13 Jahren selbstbewusst einem Fernsehreporter nach dem Gewinn der österreichischen Schülermeisterschaft, „und dass ich auch noch ins Ausland komme“.

Dass ihm das über die Stationen Admira Wacker (wo er mit 16 sein Profdebüt gibt), Rapid Wien (wo er zum Leistungsträger wird) und RBSalzburg (wo er 2015 das Double aus Meisterschaft und Cup feiert) gelingt, hat damit zu tun, dass er eines früh erkennt: „Ich musste lernen, Ratschläge von anderen anzunehmen, auch wenn das unangenehm ist. Mit 16, 17 dachte ich eine Zeitlang, dass ich schon alles erreicht habe und alles richtig mache. Dabei hatte ich noch gar nichts erreicht. Besser wirst du nur durch konstruktive Kritik, die du auch annimmst.“

„Die letzte Chips-Tüte habe ich vor fünf

Jahren aufgemacht.“

Als Sabitzer 2015 nach Leipzig kommt, will er dort anfangs gar nicht sein. Gerade hat er mit Salzburg die höchste Spielklasse in Österreich dominiert. Nun soll er mit RB Leipzig, wo er unter Vertrag steht – er war nach Salzburg nur verliehen – gegen Teams wie Fürth und Sandhausen antreten. „So gut, wie ich dachte, bin ich wohl doch nicht, sonst würde ich nicht in der zweiten deutschen Bundesliga spielen“, sagt er und wirkt nicht gerade glücklich. Ein knappes Jahr später aber liegt er mit seinen Mannschaftskollegen lachend im Whirlpool, feiert den Aufstieg in Liga eins und ahnt vielleicht schon, was er heute immer wieder sagt: „Im Rückblick war der Wechsel nach Leipzig die richtige Entscheidung.“

Was gleich auffällt: Sabitzer spielt bei RB Leipzig immer. Zweite Liga, erste Liga, Champions League: Das Team erklimmt Stufe um Stufe, immer mit Sabitzer, immer auch dank Sabitzer. Mit Spielverständnis und Zweikampfstärke raubt er seinen Gegnern die Nerven; mit Dynamik und feinem Passspiel eröffnet er seinen Mitspielern Räume. Und seine Schusstechnik? Ist seit Jugendtagen nicht schlechter geworden. In Leipzig wird er zu einem der Anführer, in Österreich zum Fußballer des Jahres 2017 – vor Dauersieger und Kumpel David Alaba.

Anderthalb Jahre später, im Sommer 2019, sitzt Sabitzer im Trainingslager in Tirol mit Julian Nagelsmann zusammen und führt das erste Vieraugengespräch mit seinem neuen Trainer. Etwa 20 Minuten dauert es. Danach weiß Sabitzer: Die Chemie stimmt, und der Coach baut auf ihn. Nagelsmann setzt ihn zunächst wie gewohnt in der Offensive ein, macht ihn Anfang 2020 aber zum defensiven Mittelfeldspieler. Und schließlich zu seinem Kapitän.

Vor allem von Sabitzers Gier, seiner taktischen Intelligenz und seiner Konstanz ist Nagelsmann angetan. „Er bietet ein einheitliches Niveau mit Ausschlägen nach oben“, sagt der Trainer. „Er hat eine Grundbedeutung, weil er immer eine gute Leistung bringt und total stabil ist.“

IMMER BESSER

Erstaunlich konstant steigert Sabitzer seine Leistung von Saison zu Saison.

AUGEN FÜR ALLE

Als Kapitän lernte Sabitzer, dass jeder Spieler andere Bedürfnisse hat.

Wie Sabitzer das macht? Mit Disziplin und Arbeit. „Mein Körper ist mein Kapital“, sagt er, entsprechend kümmert er sich um ihn. Er schläft gut (wenn möglich ist er um 22 Uhr im Bett), isst gut (die letzte Tüte Chips hat er „vor fünf Jahren aufgemacht“), regeneriert gut. „Mir macht es nichts aus, alle drei Tage 90 Minuten zu spielen“, sagt er, „solange ich meinen Rhythmus habe.“

Was ihm auch nichts ausmacht: der Druck in wichtigen Partien. Wenn es stimmt, dass sich große Spieler dadurch auszeichnen, dass sie in großen Spielen Großes leisten, dann ist Marcel Sabitzer auf einem vielversprechenden Weg. Tor bei RB Leipzigs Zweitliga-Debüt, Tor bei RB Leipzigs Erstliga-Debüt, Traum-Tor im wichtigen Champions-League-Spiel gegen Zenit St. Petersburg, zwei Tore im Königsklassen-Achtelfnale 2020 gegen Tottenham, Vorlage zum Siegtor im Viertelfnale gegen Atlético Madrid. „Immer wenn es drauf ankommt, ist Sabi da“, sagt sein Freund und Mittelfeldkollege Konrad Laimer, „und er hilft der Mannschaft extrem, an ihr Maximum zu kommen.“

Ein Starkmacher, mal mit der richtigen Aktion, mal mit dem richtigen Ton.

„Ich bin oft ruhig und beobachte sehr viel.“

Wer Marcel Sabitzer interviewt, erlebt jemanden, der gedankenschnell, klar, mitunter auch angriffslustig agiert. „Befügelt mich das Kapitänsamt? Das ist so eine Parade-Journalistenfrage … Darauf habe ich keine Antwort.“ Sabitzer wirkt nicht wie der Typ, mit dem man drei Stunden im Café sitzt und ziellos plaudert. Eher wie einer, der für 15 Minuten vorbeikommt, aber dann ist alles Wesentliche geklärt.

Man spürt im Gespräch mit ihm die Geradlinigkeit, von der auch sein Spiel und sein Führungsstil geprägt sind. Als Fußballer hat er alles im Werkzeugkasten, holt aber nur raus, was er gerade wirklich braucht. Macht er einen Hackentrick, dann nicht, weil er Applaus bringt, sondern weil er in der Spielsituation sinnvoll ist.

Ähnlich tritt er als Kapitän auf: „Ich bin nicht der Dauerlautsprecher“, sagt er. „Ich bin oft ruhig, bleibe im Hintergrund und beobachte sehr viel. Aber wenn einer gepusht oder beruhigt werden muss, dann greife ich ein.“ Als 2018 einige Spieler Ärger mit dem Trainer bekommen, weil sie vor einer Partie zu sehr auf ihr Handy und zu wenig auf das Spiel fokussiert zu sein scheinen, geht Sabitzer die Sache mit ein paar Kollegen auch teamintern an: Es kommt zu einer Aussprache, danach ist die Luft wieder rein. „Ich kann jedem die Wahrheit ins Gesicht sagen und wünsche mir, dass man das auch mit mir so macht“, sagt Sabitzer. „Ehrlichkeit steht für mich ganz oben.“

Allerdings ist er heute diplomatischer als früher. „Anfangs konnte ich es nicht akzeptieren, wenn ich das Gefühl hatte, dass ein Mitspieler sich nicht genauso reinhängt wie ich. Da habe ich mich oft auch verbal aufgeregt und bin mit Mitspielern aneinandergeraten. Ich dachte: Hm, ich gehe um zehn Uhr ins Bett und der um zwei Uhr nachts, nimmt der seinen Job nicht ernst? Heute weiß ich: Hinter jedem Fußballer steckt ein Individuum, und jeder braucht etwas anderes, um seine beste Leistung zu bringen.“

„Meine Tochter gibt mir neue Perspektiven auf mein Leben.“

Für Sabitzer enorm wichtig: seine Familie. Seit 2017 ist er mit Partnerin Katja Kühne liiert und mittlerweile verlobt, im April 2019 wurde er Vater. „Ich glaube, dass sein privates Umfeld ein wesentlicher Grund dafür ist, dass er in der jüngeren Vergangenheit noch mal einen Schritt nach vorn gemacht hat“, sagt Österreichs U-21-Trainer Werner Gregoritsch, der die Familie Sabitzer seit vielen Jahren gut kennt.

Das sieht der Mittelfeldstar auch selbst so. Die Geburt seiner Tochter habe ihn zufriedener und gelassener gemacht. „Durch ein Kind bekommst du andere Perspektiven aufs Leben und auf bestimmte Situationen“, sagt er. „Ich bin einfach glücklich, so ein schönes Familienleben führen zu können. Und ich habe gelernt, mit stressigen Momenten besser umzugehen: Du willst deinem Kind Ruhe vermitteln? Das geht nur, wenn du selbst Ruhe ausstrahlst, statt ebenfalls laut zu werden.“

Droht bei so viel häuslicher Harmonie die Gier auf dem Platz nachzulassen? Bei Marcel Sabitzer ist das auszuschließen. „Wenn ich eines Tages mit dem Fußball aufhöre, dann möchte ich auf eine richtig geile Karriere zurückblicken und tolle Vereine und große Erfolge in meiner Vita stehen haben“, sagt er. Das sei sein Anspruch, und das traue er sich auch zu. „Ob das klappt, liegt teilweise in meiner Hand und teilweise auch nicht. Ich fokussiere mich auf das, was ich beeinfussen kann: meine Leistung.“

Am 16. Februar und am 10. März trifft RB Leipzig im Champions-League-Achtelfinale auf den FC Liverpool. Infos: dierotenbullen.com

INNOVATOR

IDEEN FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT

Mode Innere Wärme

Die klugen Kleider kommen: Die Heatable Capsule Collection von AlphaTauri heizt uns ganz schön ein.

Aufgeplustert war gestern: Diese Jacken wärmen ohne dickes Futter.

Wo bleibt eigentlich die Smart Fashion? Noch sind kluge Kleider mehr Versprechen als Wirklichkeit – von wenigen innovativen Ausnahmen abgesehen. Zum Beispiel von AlphaTauri: In diesem Winter startete die Modemarke die „Heatable Capsule Collection“. Entwickelt mit der Deutschen Telekom und Schöller Textil können die Jacken und Westen das Klima im Inneren selbständig regulieren. Die Temperatur lässt sich entweder per App auf dem Smartphone oder mittels in den Stoff der Kleidung eingearbeiteter Tasten regeln – und die Garderobe übernimmt prompt. Ein Sensor misst die aktuelle Temperatur, beheizbare Elemente wärmen bei Bedarf in den Taschen und am unteren Rücken nach. Teil der cleveren Lösung sind unter anderem ein wärmeleitendes Futter und eine integrierte Powerbank, die ganz nebenbei auch das Handy aufladen kann – ideal etwa für lange unbeschwerte Tage in der freien Natur.

alphatauri.com

Temperatur im Griff: Die Telekom entwickelte die App zur Steuerung der Wärmeintensität.

DAVID MAYER, LOU BOYD

ALPHA TAURI, FILIPE CONDE, PLAYTRONICA, FEELBELT, 8SENSE

IN ALLER KÜRZE

FÜR ALLE SINNE

Mit Gürtel oder Lichtspielen: Diese Gründer schaffen neue Gaming- und Musik-Erlebnisse.

MEHR BAUCHGEFÜHL Musik hören wir mit den Ohren, klar. Was aber, wenn wir sie fühlen könnten? Mit seinem auch beim Gaming einsetzbaren Hightech-Gürtel will Gründer Benjamin Heese das demnächst ermöglichen – good Vibrations oder so. feelbelt.com

BESSER SITZEN Aufrechtes Sitzen ist einfacher gesagt als getan. Deswegen hat Christoph Tischner, 28, mit Geschäftspartner Ralf Seeland ein Gadget entwickelt, das sich am Kragen befestigen lässt und uns bei krummer Haltung per Vibration erinnert. 8sense.com

Mehr Inspiration für Zukunftsmacher gibt es im aktuellen INNOVATOR. Infos und Abo unter: redbulletininnovator.com

Berührende Melodien So klingt der Mensch

Ein Gerät namens „Touch Me“ macht unseren Körper zum Instrument – der Name deutet schon an, dass die Musik hier eher Nebensache ist.

Das Ding, das jeden Menschen zum Klangkörper macht, erinnert an ein Mini-Skateboard. Tatsächlich ist es ein Midi-Controller, mit dem sich Körperteile in Instrumente verwandeln lassen: der Hals zum Beispiel in eine Flöte, der Arm in ein Klavier, der Bauch in eine Gitarre. Alles, was dazu nötig ist, sind eine Computer-Verbindung (ganz einfach per USB-Kabel) und ein zweiter Mensch. Musiker und Designer Sasha Pas, Entwickler von „Touch Me“, hatte bei der Erfndung nicht nur Musik im Sinn. Viel wichtiger war ihm die Bedeutung von Berührungen für das menschliche Wohlbefnden: „Wir haben in diesem Jahr eine Reihe von Interviews mit Psychologen, Therapeuten und Pädagogen gemacht, um noch mehr darüber zu erfahren. Heraus kam, dass wir Menschen sehr anpassungsfähig sind, aber ohne Berührungen nicht leben können.“

Und deshalb funktioniert „Touch Me“ auch am besten zu zweit. Beide halten je eines der zwei Enden des mit dem Computer verbundenen Geräts in einer Hand, die andere Hand spielt Melodien auf dem Körper des Partners (hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt). „Touch Me“ misst den Widerstand zwischen den Kontaktbereichen und sendet das Ergebnis

Musik aus dem Bauch, aber wirklich: „Touch Me“ macht aus dem Körper ein Instrument.

als Midi-Signal an den Computer. Mit der Intensität des Drucks können die Töne verändert werden. Zusätzliche Modifkationen sind am Computer möglich (zum Beispiel mit Apples „Garage Band“). „Touch Me“ eignet sich natürlich nicht nur für Hausmusik. Sasha Pas: „Als wir Fremde noch ohne Sorge berühren konnten, haben wir bis zu fünfzig Menschen verbunden, sie sozusagen als soziales Instrument gespielt.“ Nachsatz: „In der aktuellen Situation denken die Menschen – glaube ich – mehr denn je über Berührungen nach.“ „Touch Me“ wird voraussichtlich ab Mitte Februar ausgeliefert, der Preis wird bei rund 75 Euro liegen.

playtronica.com

Ein Gerät, das Menschen verbindet: Die Töne entstehen durch Berührungen.

Bunt ist die Hoffnung

Der Performancekünstler NICK CAVE, 62, aus Missouri ist mit seinen schrillen Ganzkörperkostümen, sogenannten Soundsuits, zum Weltstar geworden. Seine Arbeiten regen zum Nachdenken an, indem sie mit Vorurteilen spielen. Und verleihen schwergewichtigen Themen ungeahnte Leichtigkeit.

Redaktion FLORIAN OBKIRCHER

Pelzig bunter Aktivismus: Tanz in den farbenfrohen „Soundsuits“ des Künstlers (nicht des Sängers) Nick Cave

Nick Cave, 62, schwarz und homosexuell. Sein Ziel: Alter, Hautfarbe und Geschlecht sollen nicht länger von Bedeutung sein.

„Ich zeige Bilder, die wir gerne ignorieren, aber nicht ignorieren können.“

Es ist immer dasselbe mit Nick Cave. Kommt man mit seiner Kunst in Berührung, verwandelt man sich vom Erwachsenen in ein staunendes Kind. Seine unglaublichen Fantasiewelten lassen keine andere Reaktion zu als weit aufgerissene Augen und heruntergeklappte Kinnladen: Wir bekommen es mit kreischbunten Yetis zu tun oder mit Wesen, deren Körper aus tausenden Knöpfen bestehen und statt Gesichtern Abakusse haben. „Die meisten Leute sind erst einmal fasziniert von der Größe und der positiven Stimmung, die herrscht“, meint Cave. Er ist nicht nur Stoffbildhauer und Künstler, sondern hat auch eine Tanzausbildung und inszeniert seine Werke gern wie afrikanische Bantu Rituale – mit Trommeln, Tanz und Lebensfreude. „Aber sobald sie genauer hinsehen, wird ihnen klar: Oh Mist, das ist gar nicht so hübsch, wie es auf den ersten Blick scheint.“

Doch dann ist es meist schon zu spät: Gefangen in Nick Caves fein gesponnenem Gedankennetz kann sich der Betrachter dem Grauen, das hinter dem fröhlichen Überschwang lauert, nur noch schwer entziehen.

Caves jüngste Ausstellung „Until“, die von September 2020 bis Jänner 2021 auf 2200 Quadratmetern im The Momentary Museum in Bentonville im USBundesstaat Arkansas zu sehen war, ist da keine Ausnahme.

Rund 16.000 AluminiumWindspiele ließ der 62Jährige an der Decke aufhängen. Ganz egal wohin der Blick fel – überall Funkeln, Glitzern, Regenbogenfarben. Eine surreal schöne, fast schon hypnotisierende Kulisse, hätte man nicht mittendrin ein paar weniger beschauliche und sehr realistische Dinge entdeckt: Windspiele in Form von Pistolen, Patronenkugeln und Tränen etwa. Es ist Caves faszinierende Art, sich mit Waffengewalt, Ungleichbehandlung und Polizeibrutalität auseinanderzusetzen.

Schwer verdaulichen Themen eine Art Leichtigkeit zu verpassen, Schönes mit Hässlichem zu verbinden – das ist der rote Faden, der sich durch alle Arbeiten des Künstlers zieht. Cave nennt das „Verstecken & Enthüllen“ und sagt: „Ich schaffe positive Traumwelten und durchbreche sie mit Dingen, mit denen wir – und insbesondere ich als schwarzer Mann in den USA – jeden Tag konfrontiert werden. Ich zeige Bilder, die wir gern ignorieren, aber die wir in Wahrheit nicht ignorieren können.“

Subtile Gesellschaftskritik, mit der Nick Cave, aufgewachsen mit sieben Brüdern und einer alleinerziehenden Mutter unter schwierigen fnanziellen Bedingungen in Missouri, zu einem der angesehensten zeitgenössischen Künstler der Welt wurde.

Caves Arbeiten wirken auf den ersten Blick wie leichte Kost, weshalb er mit ihnen auch die Massen erreicht. Sie sind in den wichtigsten Museen und Galerien

Im Galopp in das New Yorker Grand Central Terminal: In jedem Pferde-Soundanzug stecken zwei Menschen. Die Frage: Wie bewegen wir uns als Team in der Welt?

Für seine Mission verlässt Nick Cave immer öfter Ateliers und Galerien, also die traditionellen Kunsträume.

der Welt ausgestellt. Seine Skulpturen werden für 150.000 US-Dollar aufwärts gehandelt, das Musik-Powerpaar Jay-Z und Beyoncé zählt zu den erklärten Sammlern, und Caves Galerist Jack Shainman meint: „Wenn die Leute beginnen, nach Autogrammen deines Künstlers zu fragen, dann weißt du: Das ist jetzt eine andere Liga.“

Angefangen hat Caves Karriere allerdings in aller Stille – 1992, auf einer Parkbank in Chicago, jener Stadt, in der er jetzt wohnt. Die Polizisten, die den Afroamerikaner Rodney King bei einer Verkehrskontrolle fast zu Tode geprügelt hatten, waren gerade freigesprochen worden. Ein Aufschrei der Empörung hallte durch die USA – und Cave grübelte im Park der Frage nach: „Wie kann ich in einem Land existieren, das mich wegen meiner Hautfarbe als Bedrohung sieht?“

Das Gefühl, fehl am Platz zu sein, lenkt seine Aufmerksamkeit auf Zweige am Boden. Sie sind, überlegt er, abgetrennt vom Baum und doch ein Teil des Ganzen. Jeder hat eine eigene Form. Nick Cave sammelt die Zweige ein und bringt sie heim – ohne zu wissen, was genau er damit machen würde.

Das Ergebnis ist schließlich sein erster „Soundsuit“. Eine tragbare GanzkörperInstallation, die schließlich zu seinem Markenzeichen wird. Mehr als fünfhundert solcher Fantasiekostüme hat Cave seither geschaffen.

Die bereits eingangs erwähnten Yetis und die Knopf-Wesen gehören zu ihnen. Manche Entwürfe sind drei Meter hoch. Soundsuits heißen sie, weil sie auch Geräusche von sich geben – abhängig von den Materialien, aus denen sie hergestellt sind. Sie rascheln, knarzen, klappern.

Und das Wichtigste: „Sobald du in einen Soundsuit schlüpfst, bist du von deiner Umwelt abgeschirmt.“ Hautfarbe, Geschlecht, Alter, sozialer Status – all das sei dann nicht länger relevant, erklärt Cave die Idee hinter den Anzügen. Er fertigt sie aus Fundstücken vom Flohmarkt, Bast, Drähten oder sogar menschlichem Haar.

Die Soundsuits sind für ihn ein Statement gegen Diskriminierung. Betrachter können vorurteilsfrei auf die Menschen zugehen, die in den Kostümen stecken. Sie verhindern Schubladendenken. Und auch die Menschen in den Anzügen können sich frei und ungehemmt bewegen.

Cave mag mit seinen Arbeiten Risse in der Gesellschaft aufzeigen – sein Ziel ist es aber auch, sie zu kitten und die Menschen zusammenzubringen. 2013 ließ er zu diesem Zweck dreißig lebensgroße Pferdefguren in Manhattans Bahnhof, dem Grand Central Terminal, galoppieren. „In den Pferde-Soundsuits steckten jeweils zwei Menschen“, erklärt Cave. „Sie mussten zusammenarbeiten, um die Figur zu bewegen. Darum geht’s auch im großen Ganzen: wie wir uns als Team in der Welt bewegen.“ 2018 produzierte Cave in einer ehemaligen Ausbildungshalle der US-Armee in New York eine Show, bei der die Besucher eingeladen waren, mitzutanzen. „Wie können wir Angst und Frustration auf nonverbale Art loswerden? Das war die zentrale Frage“, sagt Cave. „Ich habe zu diesem Zweck ein Behördengebäude zu einem Tanzsaal gemacht.“

Im Jahr darauf organisierte er in Boston die erste „Parade der Freude“ – eine Prozession, die, angeführt von 75 lokalen Künstlern, die unterschiedlichen Communitys der Stadt näher zusammenbringen sollte.

Für seine Mission verlässt Cave immer öfter die traditionellen Kunsträume. „Das Atelier ist eine Sache. Aber man darf nie vergessen: Da draußen ist auch noch eine Welt.“

Nick Cave ist ein Optimist, der an das Gute, an Veränderung und an die Kraft des Dialogs glaubt. Doch wie viele andere sah er im vergangenen Jahr seine positive Grundeinstellung massiv auf die Probe gestellt. Als im Frühjahr die Pandemie ausbrach, veröffentlichte er eine Videoreihe namens „Cultural Stimulus“, in der überdimensionierte Smileys die Hauptrolle spielten – der Tod von George Floyd durch Polizeigewalt im Mai 2020 war dann nicht mehr so leicht wegzulächeln.

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion riefen Cave und sein Lebenspartner Bob Faust – er ist ebenfalls Künstler – das Projekt „Versöhnung“ („Amends“) ins Leben. Sie luden Nachbarn, Freunde und lokale Persönlichkeiten ein, die Schaufenster von Caves Galerie in Chicago mit „Briefen an die Welt“ zu tapezieren. In diesen Botschaften sollten die Teilnehmer zum Thema Rassismus und ihrer Rolle darin refektieren.

Cave ist davon überzeugt, dass eine gespaltene Gesellschaft nur mit Ehrlichkeit und der Bereitschaft zum Dialog wiedervereint werden kann. „Ich zwinge mich immer, strategisch zu denken. Mein Publikum und ich mögen aus unterschiedlichen Welten stammen, und wir mögen unterschiedliche politische Ansichten haben“, sagt er. „aber wir arbeiten zusammen, weil wir in meinen Projekten alle Partner werden.“

Derzeit tüftelt Cave an einer Serie namens „A·mal·gams“ – Bronzestatuen, die mitunter auch als „Soundsuits 2.0“ bezeichnet werden. Eine der Skulpturen zeigt eine sitzende Person – Oberkörper, Arme und Beine sind mit Blumen übersät. Anstelle eines Kopfs wächst ein Baum, in dessen Ästen Keramikvögel sitzen. „A·mal·gams“ ist Nick Caves Antwort auf eine brandaktuelle Debatte: Wer oder was soll in Zukunft auf den Podesten jener Denkmäler stehen, die noch vor kurzem an Menschen erinnerten, die von der Sklaverei proftiert haben – und die im Zuge der Black-Lives-MatterBewegung gestürzt wurden? Wie können wir diese Statuen, die an Zeiten voller Hass und Leid gemahnen, in Symbole der Hoffnung umwandeln? „Mein Vorschlag ist ein Lebensbaum“, sagt Cave. „In Bäumen fnden Vögel aller Art zusammen und bauen ihre Nester.“ Für Cave sind die Bronzeskulpturen eine natürliche Weiterentwicklung seiner Arbeit. „Das meiste spielt sich doch sowieso im Kopf ab. Ich wünsche mir, dass der Betrachter der Statuen sich fragt: ‚Was fühle ich? Wie würde ich mich damit bewegen?‘ Sich seine Neugierde zu erhalten, ist wichtig. Für mich geht es immer ums Träumen. Und darum, sich vorzustellen, wie eine gute Zukunft aussehen könnte.“

Neue Denkmäler braucht das Land: Nick Caves Lebensbaum ist ein Hybrid aus Pflanze und Mensch, mit Keramikvögeln in den Zweigen.

Dieser Anzug ist aus Tausenden von Plastikknöpfen gefertigt, als Gesichtsschutz dient ein Abakus vom Flohmarkt.

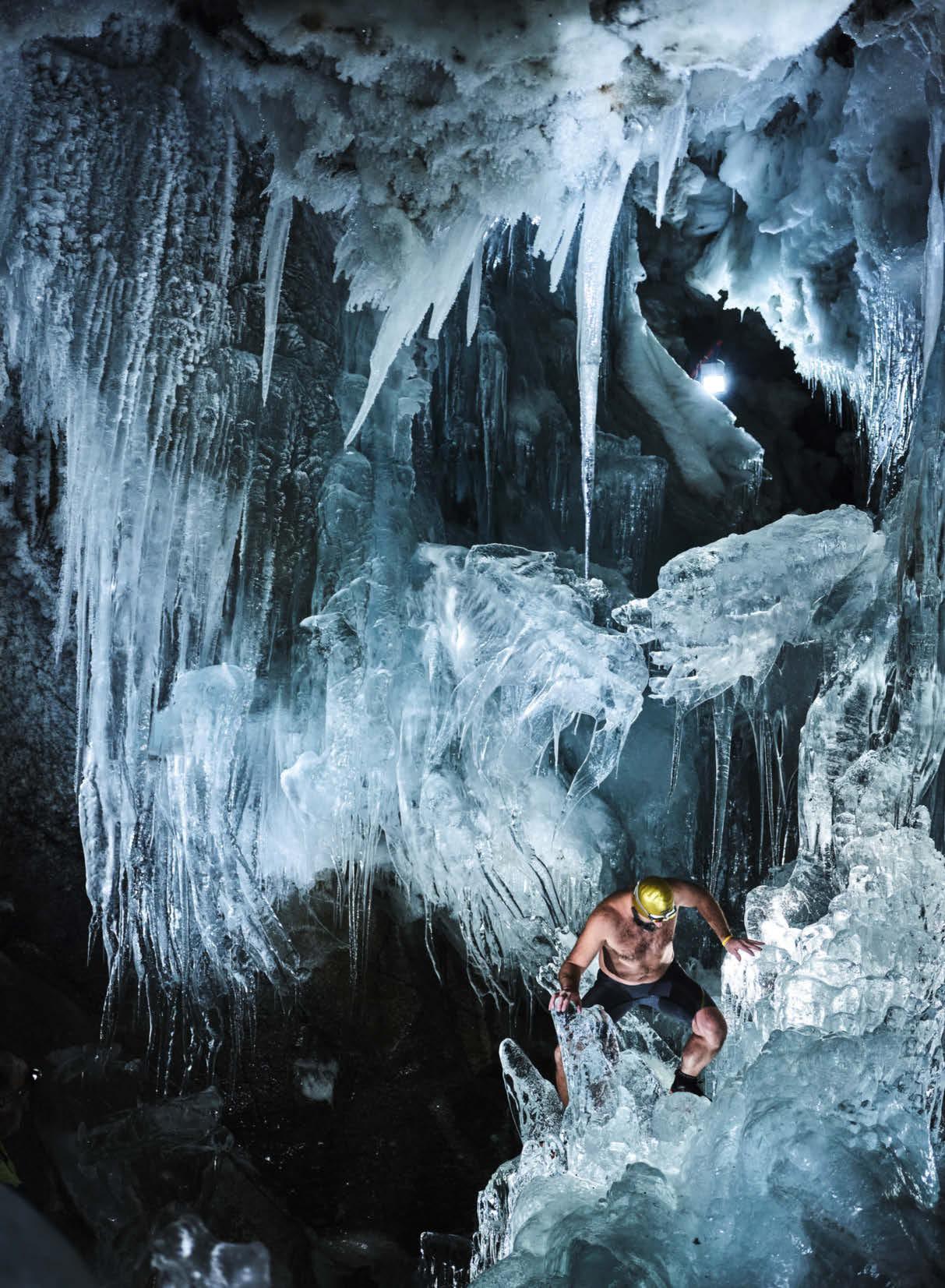

HARTER START

Eisschwimmer Josef Köberl auf dem zugefrorenen Augstsee am Loser in Altaussee: Gleich geht es ins Wasser.

Hier hackt Josef sein Bad frei

DER EINSTIEG

Die kleinen Eisstücke sind scharf wie Messer. Sie müssen vorsichtig entfernt werden.

Und hier taucht er gleich ab

Die Kälte lässt sich nicht besiegen, sagt Rekord-Eisschwimmer JOSEF KÖBERL, 44, bevor er bei einer Wassertemperatur von knapp unter null Grad abtaucht. Und trotzdem macht ihn jede neue Niederlage stärker.

Text KARIN CERNY Fotos PHILIPP HORAK

EISMANN

Josef Köberl hält mehrere Kälterekorde. Im Zivilberuf arbeitet er im Bundesministerium für Klimaschutz.

AUFWÄRMRUNDE

Josef Köberl hat das Saunazelt aus Russland importiert. Der Ofen steht auf Beinen, damit das Eis darunter nicht schmilzt.

Alles spricht dagegen, sich jetzt auszuziehen und an etwas so Absurdes wie Schwimmen zu denken. Über uns: eine 30 Meter dicke Eisdecke. Vor uns: ein glasklarer Gletschersee, dessen Wasser eine Temperatur von minus 0,8 Grad aufweist. Normalerweise bestaunen hier, im Natur Eis Palast am Hintertuxer Gletscher, Touristen in warmen Winterjacken die magischen Eisformationen.

Aber Josef Köberl steht schon in der Badehose da, bereit, sich den lebensfeindlichen Elementen auszusetzen. „Seltsam, dass meine Ohren heiß sind“, sagt der Extremschwimmer. „Der Körper wehrt sich, er weiß, es wird hart.“

Wie hart, hat er gerade erst erlebt: Da ist er ohne Schwimmbrille untergetaucht. Danach konnte er eine Eisschicht vom Augapfel wischen – eine bizarre Kontaktlinse aus Kristallen.

Warum tut man sich so was überhaupt an? „Weil ich es kann“, sagt Josef. Und weil er, wie er im Scherz meint, als Eiswürfel geboren wurde.

Aufgewachsen auf einem Bauernhof im steirischen Salzkammergut, war er schon als Kind ständig im Grundlsee. Ein Gewässer, das auch im Sommer ziemlich frisch bleibt. In seiner Jugend ist er viel gelaufen, auch um den frühen Tod seines Vaters und seiner Schwester zu verarbeiten. 2011 erfuhr er vom 1. Hallstätter SchwimmMarathon. Josef besorgte sich einen Neoprenanzug und trainierte drei Wochen lang.

So losgelöst, frei und sorgenlos hatte er sich schon lange nicht mehr gefühlt. Als er ans Ufer kam, verkündete er: „Wenn das so einfach ist, dann durchquere ich den Ärmelkanal.“

Was für ein Vollidiot, dachten erfahrene Kollegen. Dieser lausige Schwimmer möchte den Mount Everest unter den OpenWaterHerausforderungen bezwingen? Am Ärmelkanal sind schon ganz andere gescheitert. Aber Köberl hatte erkannt, wozu er imstande war, und startete in ein Abenteuer, das sein Leben von Grund auf verändern sollte.

Um in den rauen Gewässern des Ärmelkanals zu bestehen, rieten ihm Experten, Kälteanpassung zu trainieren. Dabei passierte etwas sehr Seltsames: Jedes Mal, wenn in der Wiener UBahn die Station „Neue Donau“ angesagt wurde, wo Josef ausstieg, um eisschwimmen zu gehen, begann sein Puls zu rasen. Seine Kehle wurde schlagartig trocken. Manchmal wurde ihm leicht übel. „Der Körper machte sich bereit: Jetzt geht es ans Sterben“, analysiert er heute, zahlreiche Eisrekorde später, gelassen. Damals überforderte ihn diese Erfahrung, gleichzeitig war sie aber lehrreich. Wenn eine simple UBahnDurchsage solche Angst auslösen kann, dann muss das doch auch umgekehrt funktionieren. Mit Schlagworten, die helfen, die innere Wärme zu aktivieren, um Unterkühlung und Schmerzen zu trotzen. Ein mentaler Anker, wenn es ans Eingemachte geht. „Wenn man es richtig macht, kann beim Eisschwimmen nichts passieren. Aber manchmal tut es unvorstellbar weh.“ Ähnlich wie Schauspieler, die auf Knopfdruck weinen können, holt sich Josef dann die stärksten Emotionen aus seinem Leben, um sich wie an einem inneren Lagerfeuer zu wärmen.

Was immer hilft: die Erinnerung, als er zum ersten Mal seine Töchter nach der Geburt im Arm hielt. „Ein Wahnsinnsgefühl, du wirst von Glück überwältigt.“

An der Neuen Donau wurde ihm auch klar: Es geht beim Eisschwimmen nicht

BADEZEIT

Josef Köberl steigt über eine Leiter ins Wasser des Hintertuxer Gletschers.

„Die Kälteidiotie hat voll zugeschlagen. Ich wusste nicht, wo ich bin.“

darum, der härteste Hund der Sportwelt zu werden. „Du kannst die Kälte nicht besiegen“, sagt er. „Du musst den Schmerz annehmen. Jedes Mal aufs Neue.“ Man kann sich, wie Josef Köberl, entscheiden, die Kälte lieben zu lernen. Aber es bleibt eine herausfordernde Beziehung.

Von dieser komplizierten Lovestory erzählen auch die Weihnachtsgrüße, die Josef Köberl 2020 auf Instagram postete. Wie ein Held steht er da auf einem zugefrorenen See, in dessen Eisdecke er zuvor mit einer Axt ein Loch zum Abtauchen gehackt hat. Der Text zu dem Bild lautete weise: „Nicht Härte, Wärme schmilzt das Eis“. Die Axt hatte er in der UBahn offen bei sich – er trug, mitten im Winter, kurze Hosen. Jeder andere wäre vermutlich sofort verhaftet worden. Aber Josef strahlt diese bestechende innere Ruhe aus. Das Eisschwimmen hat ihn eines gelehrt: In der Gelassenheit liegt die Kraft. Eine Erfahrung, die er nun in den Alltag mitnimmt. Von den Strapazen seiner Rekorde erzählt er nicht so gern, er schwärmt lieber von der Schönheit des Ärmelkanals bei Nacht: „Wie Öl war das Wasser, so schwarz.“

Mit der Kreditkarte Quallen von der Haut geschabt

2015 gelang ihm die Durchquerung, in der Badehose hatte er eine alte Kreditkarte, „um die Tentakel der Quallen runterzuschaben.“

In einem früheren Leben war Josef Köberl Luftfahrtexperte beim Bundesheer. Beim Fallschirmspringen war der erste Schritt aus dem Flieger immer ein Kick, erinnert er sich. Heute arbeitet er im Bundesministerium für Klimaschutz als Qualitätsmanager für Luftfahrtsicherheit und ist drauf und dran, sich als Kälteprof selbständig zu machen.

Das Eisschwimmen hat ihn entspannter gemacht – aber auch fokussierter. „Man lernt sich und seinen Körper sehr

TESTLAUF

In diesem Eistunnel am Gletscher will Josef Köberl zwei neue Weltrekorde aufstellen.

genau kennen“, betont er. „Das schärft die Sinne.“ Einmal, erzählt er, sei der Nebel am Grundlsee so dicht gewesen, dass sich das Begleitboot trotz GPS verfahren habe. Er hingegen blieb auf Kurs, obwohl er nichts sah. Die inneren Bilder, die er von dieser Landschaft abgespeichert hatte, brachten ihn sicher ans Ziel.

Bei der Eismeile sank Köberls Temperatur auf 27 Grad

Gleich in seiner ersten Saison als Eisschwimmer schaffte Josef Köberl am 1. März 2014 die Königsdisziplin: die Eismeile – 1609 Meter in Wasser unter fünf Grad, geschwommen im Grundlsee. Danach brachte ihn die Feuerwehr auf die Intensivstation des lokalen Krankenhauses. „Meine Körpertemperatur war auf 27 Grad gesunken. Die Kälteidiotie (ein Phänomen, das bei unter 32 Grad Kerntemperatur kurz vor dem Erfrieren auftritt, Anm.) hat voll zugeschlagen: Ich bin raus und wusste nicht, wo ich bin.“

Doch dann knackt Josef Köberl einen Eisrekord nach dem anderen. Vergangenen September verbrachte er 2 Stunden, 30 Minuten und 57 Sekunden in einer Box mit Eiswürfeln – Weltrekord. „Longest Duration Full Body Contact with Ice“ nennt sich diese Disziplin. Der Franzose Romain Vandendorpe überbot ihn im Dezember um ein wenig mehr als fünf Minuten. Josef nimmt es gelassen: „Es geht mir nie darum, jemand anderen zu übertrumpfen. Ich möchte wissen, ob ich es schaffe.“ Demnächst wird er in Las Vegas versuchen, den Rekord auf drei Stunden zu schrauben.

Und er hat schon weitere Pläne: Im März will er fünf Kilometer im Grundlsee bei einer Wassertemperatur von unter fünf Grad zurücklegen. Und dann ist da noch der Natur Eis Palast in Tirol, wo er zwei Weltrekorde auf einmal aufstellen möchte: die kälteste und die höchste Eismeile (3214 m) in Süßwasser.

Genau genommen legt er dabei sogar noch einen dritten Rekord drauf, den er gar nicht erwähnt. Er wird dann der erste Österreicher sein, der die „Ice Zero“ geschafft hat, das sind 1609 Meter in

Coole Fakten

Eismeile, Quallen-Angriffe, Weltrekord-Frieren

2014 schwimmt Josef Köberl als erster Österreicher

die Eismeile, das bedeutet: mehr als 1,6 Kilometer bei weniger als 5 Grad.

2015 durchquert er den Ärmel kanal in 14:21 Stunden.

Zur Kälte kommen Quallen. Er kratzt sie mit einer Kreditkarte von der Haut.

2020 holt er sich den Weltrekord im Ganzkörper

Kontakt mit Eis: 2 Stunden, 30 Minuten und 57 Sekunden. Ein Franzose schafft es im Dezember noch länger.

einem Gewässer mit einer Temperatur unter einem Grad. Bisher ist das nur 13 Menschen weltweit gelungen.

Die Kombination aus Höhe (Sauerstoffmangel!) und Kälte ist fatal, das merken wir auch beim Training im Gletscher. Über eine Leiter steigt Josef hinunter ins Eiswasser. Die Kälte erwischt ihn mit voller Wucht. Man sieht, dass es sogar für den EisschwimmerProf eine grenzwertige Erfahrung ist. „Der Schmerz in den Beinen ist zu groß“, sagt er, als er nach zehn Minuten eine Pause machen muss. Der Schmerz: ein Pochen und Vibrieren, das auch Alpinisten von Erfrierungen kennen und das sich anfühlt, als würden sich Nägel unter die Haut schieben.

Das große Zittern: Köberl wird 20 Minuten durchgeschüttelt

Aber das ist erst der Anfang. Das kalte Blut der Extremitäten fießt zurück in den Rumpf. Der sogenannte Afterdrop setzt ein. Wie ein Alien sitzt die Kälte plötzlich tief in einem. Breitet sich erbarmungslos in den Adern aus.

Und dann beginnt das große Zittern. Der Körper wärmt sich aus eigener Kraft auf. Gut 20 Minuten lang schüttelt es Josef durch. Oft so stark, dass er am nächsten Tag einen Muskelkater in den Oberschenkeln hat.

Anschließend nimmt er einen zweiten Anlauf, und es geht ihm deutlich besser. „Bevor ich den Weltrekord angehe, verbringe ich zehn Tage hier oben, damit sich der Körper daran gewöhnt“, erzählt Josef. „Und ich absolviere in Wien ein Höhentraining: Ich lasse mich im Institut für Klimakammertherapie (Hypoxia Medical Center) mittels einer Maske auf 7000 Meter hochschrauben.“

So extrem Josef Köberl seinen Sport auch ausübt, ist er doch überzeugt: Eisschwimmen kann jeder, der keine HerzKreislauf-Probleme hat.

Bei allen Rekordjagden ist ihm nie die soziale Ader abhandengekommen. Köberl ist ein Menschenfreund, das sieht man am besten beim sogenannten Sonntagstraining, das er als Präsident der österreichischen Sektion der „International Ice Swimming Association“ ab Oktober an der Alten Donau in Wien abhält.

Mit einer Engelsgeduld erklärt er Anfängern, wie man richtig atmet, plaudert mit Neugierigen, ohne einen Cent zu verlangen. Er vermittelt jedem das Gefühl, ein Champion zu sein. Dabei ist ihm wichtig: „Ich bin kein Guru. Wer es aus eigener Kraft schafft, der hat mehr davon. Die Kälte soll Teil deines Lebens werden.“

Die Belohnung? „Ein unendliches Gefühl der Freiheit. Du kannst zu jeder Zeit in jedes Gewässer gehen.“ 3500 Menschen hat Josef Köberl laut eigener Aussage schon zum Eisschwimmen gebracht. Nur bei einem Menschen scheitert er beharrlich: Seine Frau bleibt überzeugte Warmduscherin.

Deshalb muss daheim beim Heizen ein Kompromiss gefunden werden, gesteht Josef lachend. Und beim Thermenurlaub vor zwei Jahren in Ungarn ist er eine halbe Stunde lang ins 13 Grad kalte Schockbecken gefüchtet. Kuschelig für einen Kälte-Junkie wie ihn. Nur der Saunawart ist ein bisschen nervös geworden.

DIE EISMANNHÖHLE SELBST BESUCHEN Roman Erler entdeckte 2007 den Eingang zu einem unterirdischen Höhlensystem, das unter der Skipiste am Hintertuxer Gletscher liegt. Heute hüten die Österreichischen Bundesforste das Naturjuwel, das von Erler ganzjährig als Ausflugsziel betrieben wird. natureispalast.info

WUNDERWELT

Iceman Josef Köberl unterwegs im Höhlensystem unter dem Hintertuxer Gletscher.

Handarbeit

Nach einem schweren Sturz hielt Freeride-Weltmeisterin NADINE WALLNER, 31, nur noch ein 40-Zentimeter-Nagel zusammen. Dann lernte sie beim Klettern, dass kluge Taktik besser ist als forscher Angriff.

Text WOLFGANG WIESER Fotos GIAN PAUL LOZZA

SELBSTBEWUSST

„Ein Löwe ziert den linken Unterarm von Nadine Wallner. Was er bedeutet, bleibt ihr Geheimnis.“

DURCHTRAINIERT

Selbst im Studio zeigt sich, wie gut Nadine Wallner in Form ist.

ELEGANT

Bei Dreharbeiten für ServusTV zeigt Nadine, wie schön der Schnee staubt.

J

„Ja“, sagt Nadine und lacht. Sie sitzt in einem Café in Innsbruck, frühstückt Spiegeleier und trägt ein Klettertop, in dem ihre Arme aussehen, als hätte sie ein Renaissance-Künstler aus Marmor gemeißelt: formvollendet und beeindruckend. Wer ihr das sagt, erntet ein offenes und herzliches Lachen, das „Ja“ als fnale Bestätigung gibt es als selbstbewusste Draufgabe. Die 31-jährige Ski- und Bergführerin ist zweifache FreerideWeltmeisterin und hat als Kletterin im Blitztempo Höchstleistungen erbracht – trotz eines jahrelangen Leidenswegs.

the red bulletin: Ich habe mich gefragt, wie deine Hände aussehen. Würdest du sie mir bitte zeigen?

nadine wallner: Heute sind sie verschoratzt.

Wie bitte?

Ramponiert. Ich war alpin klettern.

Sind sie dein wichtigstes Werkzeug?

Beim Klettern nicht unbedingt. Natürlich greife ich zu, aber wichtiger sind die Füße, weil ich mit den Füßen den Druck von den Fingern nehme und mich so positioniere, dass ich weniger Kraft brauche. Das heißt, ein dicker Bizeps hilft nicht immer.

Schadet aber auch nicht, nehme ich an. Wo steckt die eigentliche Kraft – in den Füßen, den Fingern oder doch ganz oben, im Kopf?

Der Körper muss funktionieren, aber entscheidend ist der Kopf. Ich habe gelernt, dass Taktik und Überlegung beim Klettern wichtiger sind als beim Skifahren. Taktik ist beim Skifahren auch wichtig,

„Entscheidend ist der Kopf. Ein dicker Bizeps hilft nicht immer.“

aber man muss schneller entscheiden und im richtigen Moment bedingungsloses Commitment aufbringen.

Dass ihr Körper funktioniert, ist nicht selbstverständlich. Die Karriere der 31Jährigen, aufgewachsen in Klösterle am Arlberg, ist gezeichnet von Verletzungen, die weniger starke Charaktere zur Verzweiflung getrieben hätten. Am Neujahrstag 2004 stürzt Nadine im Training so schwer, dass ihr die Milz entfernt werden muss. Sie beendet ihre gerade in Schwung gekommene Rennfahrerkarriere, wird Skilehrerin, absolviert eine Ausbildung zur Skiführerin und fängt nach Jahren Pause als Freeriderin neu an. Und beweist erneut ihr Gespür für Schnee: 2013, zwei Jahre nachdem sie erstmals an einem Bewerb teilgenommen hat, holt Nadine auf der Freeride World Tour als jüngste Athletin den Weltmeistertitel, 2014 wiederholt sie ihren Triumph, trotzdem endet das Jahr mit Tränen. Bei Dreharbeiten in Alaska, wo der Pulverschnee bis zu den Hüften reicht, stürzt Nadine, die Rettung dauert sechs Stunden. Diagnose: offener Bruch des linken Schien und Wadenbeins, ihr wird ein 40ZentimeterNagel eingesetzt.

Waren deine Unfälle Folge dieser Alles-oder-nichts-Philosophie?

Nein, ich hatte einfach zu wenig Erfahrung, deshalb habe ich einen Fehler gemacht, der mich viel gekostet hat.

Es war ein langwieriger Prozess, wieder ft zu werden. Alles wieder okay?

Ja, das Metall ist weg, nur wenn ich acht Stunden Steigeisen anhab, spür ich das. Aber nach acht Stunden mit Steigeisen tun jedem Menschen die Füße weh.

Warum kletterst du überhaupt?

Begonnen habe ich damit nach meiner Verletzung in Alaska – aus therapeutischen Gründen.

KONZENTRIERT

Nadine beim Klettern in der Zwerchwand in Bad Goisern

KRÄFTIG

Die Jahre am Fels haben Nadine zu einem beeindruckenden Muskelpaket gemacht.

„Jeder Schritt hat meinen Blick für Lösungen geschärft.“

Du hast mit Barbara Zangerl, einer der besten Kletterinnen der Welt, trainiert. Wie hast du sie kennengelernt?

Ich hab ihre Schwester Claudia am Fels getroffen.

Ah, man trifft sich also am Fels.

Ja, so wie man sich mit Skiern auf dem Berg trifft. Gemeinsam haben wir uns dann zum Bouldern in der Halle getroffen. Und dann hat die Babsi gemeint, komm morgen um sieben Uhr früh zum Trainieren, und ich war da. Dann ist es sehr schnell gegangen. Ich hab gleich ein paar Schwierigkeitsgrade übersprungen.

Wieso hat es so schnell geklappt?

Keine Ahnung, ich war einfach motiviert. Ich habe jeden Tag mit der Babsi trainiert. Wir waren Feuer und Flamme, ich habe sie im Gegenzug dafür zum Skifahren mitgenommen.

In den Jahren darauf klettert Nadine immer schwierigere Routen. Sie könnten auch für einzelne Kapitel im Leben der Athletin stehen. Sie heißen „Paradigma“, „Grenzgänger“ oder „Euphorie“ und markieren eine Entwicklung, die selbst Kletterkollegen staunen lässt. So schnell derart komplexe Routen zu bewältigen zeugt von besonderem Talent und unbedingtem Willen. 2019 schafft Nadine als zweite Frau die „Prinzip Hoffnung“ an der Bürser Platte (im Bezirk Bludenz, Vorarlberg; Anm.), sie gilt als eine der schwersten Trad-Routen Europas (wobei der Begriff bedeutet, dass die Route selbst abzusichern ist) – und dass sie Platte heißt, hat einen guten Grund: Wo genau Kletterer auf diesem glatten Stück Fels Halt fnden, bleibt Normalsterblichen ein absolutes Rätsel.

Nadine hat ihr Meisterstück als wertvollen Lernprozess beschrieben. Jeder Schritt habe ihre Kletterintelligenz gefördert, ihr Bewegungsrepertoire erhöht und ihren Blick für Lösungen geschärft. Doch das Tempo, das Nadine geht, verlangt erneut Tribut. Sie verletzt sich am Mittelfnger der rechten Hand.

Was ist passiert?

Ich hatte zu viel Kraft, da haben die Sehnen nicht mitgemacht. Die brauchen länger, bis sie sich an die Belastung gewöhnt haben. Nach der „Prinzip Hoffnung“ haben die Probleme begonnen. Deshalb habe ich mich nach langem Hin und Her für eine Operation im Herbst 2019 entschieden. Danach habe ich pausiert, und erst im Frühjahr darauf bin ich wieder geklettert – und jetzt kommt die Pointe –, die Route heißt „Touch the Future“ …

ENTSPANNT

Nadine im Studio, das Seil hat sie jederzeit im Griff. Die Milz, der Fuß, jetzt der Finger – hast du bei all diesen Verletzungen nie daran gedacht, aufzugeben?

Nein, dafür ist das Skifahren zu gut, dafür ist das Klettern zu gut, dafür ist das Am-Berg-Sein zu gut. Als wir uns gestern abgeseilt haben, ist es bereits dunkel geworden. Im Winter mach ich das oft, dass ich bis zum Schluss am Berg bin, da will ich einfach nicht heimgehen, da fnde ich es so gut da draußen, da tät ich am liebsten oben bleiben.

Tust du das auch manchmal, oben bleiben?

Ja. Hin und wieder schon.

Zelt oder Hütte?

Je nachdem, was sich anbietet.

Was ist schöner, rauf oder runter? Klettern oder Skifahren?

Das kann man nicht sagen. Ich mag Skifahren, weil es so locker ist, weil es so leicht ist, weil es easy geht, fast von allein; beim Klettern muss man brutal viel Aufwand betreiben. Aber wenn es geht, ist es brutal gut.

Beim Klettern hat Nadine immer die nächste Bewegung vor Augen.

VICTOR LUSTIG EIFFELTURM ZU VERKAUFEN!

Serie: MICHAEL KÖHLMEIER erzählt die außergewöhnlichen Geschichten inspirierender Figuren – faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Folge 10: Wie ein Hochstapler mit Menschenkenntnis alle Welt übertölpelte.

Es gibt Helden, die wir, obwohl wir ist –, sein Geld verdiente er sich mit Billard uns eigentlich gegen sie empören und Kartenspiel. sollten, großartig fnden, weil sie Er war auch schon in Amerika gewesen, uns zum Lachen bringen, weil wir wo er sich als Graf ausgegeben hatte und ihre Frechheit bewundern und weil beim Versuch, eine magische Gelddrucksie uns, auch wenn wir uns dafür ein biss maschine zu verkaufen, aufgefogen und chen schämen, inspirieren. Weil sie uns Mut davongejagt worden war. Zurück in Paris, machen, gegen den Plan zu rebellieren, der MICHAEL KÖHLMEIER sah er sich den Eiffelturm genau an…wenn für uns vorgesehen ist. So ein Held war der Der Vorarlberger gilt als nicht bald etwas geschähe, könnte es sein, Hochstapler Victor Lustig. Bekannt ist er einer der besten Erzähler dass dieses Bauwerk in sich zusammenbis heute als der Mann, der den Eiffelturm verkaufte. Er war ein Gauner, aber auch ein deutscher Zunge. Zuletzt erschienen: „Die Märchen“, stürzte. Also musste etwas geschehen! Victor Lustig besorgte sich Vordrucke Großmeister der Seelenkunde – und das in 816 Seiten, von amtlichen Schreiben der Stadtverwalder Zeit, als die Psychoanalyse gerade erst Carl Hanser Verlag tung. Die bearbeitete er, ließ seinen Namen erfunden wurde. Seine Geschichte möchte aufdrucken, gab sich als stellvertretender ich erzählen. Generaldirektor des Postministeriums aus. In einem

Das über 300 Meter hohe Wahrzeichen von Paris Schreiben an die sechs größten Schrotthändler der wurde von Gustave Eiffel für die Weltausstellung 1889 Stadt erklärte er, dass es nun endlich so weit sei, der erbaut. Zehn Jahre sollte der Turm aus Eisenfachwerk Eiffelturm werde abgerissen, die Stadt suche einen stehen bleiben, so war es vorgesehen, dann sollte er fachmännischen Betrieb, der die Sache durchführe. abgerissen werden. Die Pariser mochten das Ding Er bat um ein Treffen im Hôtel de Crillon, einem nicht, zu modernistisch, zu sachlich – viele mögen es ehemaligen Adelspalais an der Place de la Concorde, bis heute nicht. Bald jedoch versickerten die Abriss wo die Staatsbesuche untergebracht wurden, feinspläne in den Untiefen der Pariser Magistratsbürokratie, te Adresse. Die Herren waren geschmeichelt. Ihr und bald hatten sich die Bürger an den Anblick des Gewerbe war nur wenig angesehen in der Stadt der spitzen Eisengerüsts gewöhnt. Im Jahr 1925 stand hunderttausend Lichter, der romantischen Liebe und der Eiffelturm immer noch, war aber in einem sehr der schönen Kleider, einen schlechteren Ruf als das schlechten Zustand. Niemand kümmerte sich um Schrottgewerbe hatte nur noch die Müllabfuhr. die Wartung. Er war verrostet, Nieten waren aus dem Außerdem: Eine solche Menge Eisen zu beseitigen, Gestänge gebrochen, immer wieder felen Teile ab, das brachte viel Geld, sehr viel Geld. Dafür lässt man Rost wie Blätterteig. Niemand scherte sich darum. sich gern in ein nobles Hotel einladen.

Da tauchte Victor Lustig in Paris auf. Er hatte einen guten Blick – einen guten Blick auf verrostete Nieten, vor allem aber einen guten Blick in die Seelen der Menschen. Er war inzwischen fünfunddreißig Jahre Z u Beginn der Verhandlungen bat Victor Lustig die Anwesenden um höchste Diskretion, und das aus zwei Gründen: Erstens müsse mit Unruhen gealt, war ambitioniert, hatte es aber noch zu nichts Vor rechnet werden, wenn der Turm nun endlich doch zum zeigbarem gebracht. Er stammte aus Böhmen – wenn’s Abriss freigegeben werde, inzwischen gebe es nämlich wahr ist – oder aus Bukarest – wenn’s wahr ist –, er doch einige sentimentale Bürger, die das Ungetüm ins war bereits vor etlichen Jahren in Paris gewesen, hatte Herz geschlossen haben. Zweitens: Weil der Abriss Philosophie an der Sorbonne studiert – wenn’s wahr so ein großes Geschäft sei, müsse mit massivem Neid

der Konkurrenz gerechnet werden, und im Rathaus kröchen einige Beamte mit nicht geringem Einfuss herum, die andere Unternehmen als die anwesenden bevorzugten. Deshalb, so referierte Victor Lustig weiter, müsse alles sehr schnell gehen. Er müsse darauf bestehen, dass die Kostenvoranschläge innerhalb von achtundvierzig Stunden bei ihm eingehen. Als Adresse gab er dreist seine private Wohnung an, dort sei das Planungsbüro vorübergehend untergebracht, bis im Rathaus sein neues Büro eingerichtet werde, das, der neuen Aufgabe entsprechend, bedeutend größer sein würde als sein altes. Nach einer kurzen Diskussion begaben sich die Herren zur Schauplatzbesichtigung. Mit der Überzeugungskraft des genialen Hochstaplers markierte Victor Lustig den Kenner, wies auf Stellen im Eisengerüst hin, die er als höchst gefährlich bezeichnete, focht amerikanische Floskeln ein – was Eisenkonstruktionen betraf, waren die Amerikaner führend – und vergaß auch nicht auf Seitenhiebe gegen seinen Vorgänger im Magistrat, der die Augen vor solcher Schlamperei verschlossen habe. „Aber was sage ich! Sie, meine Herren, kannten Monsieur Vachon ja besser als ich!“ Einen Monsieur Vachon gab es nicht und hatte es nie gegeben, jedenfalls nicht in der zuständigen Magistratsabteilung.

Die Herren Schrotthändler waren von Monsieur Lustig und seinem Auftreten sehr angetan, ja begeistert, sie lachten über seine Witze und nahmen sie zugleich ernst, als wären es Argumente.

Unter den Herren war ein gewisser André Poisson, auf ihn hatte Victor Lustig während des Treffens im Hotel besonders geachtet, und ihn hatte er schließlich für seinen Plan ausgesucht. Er schien ihm der richtige Mann zu sein. Poisson war unsicher, war auch noch relativ neu in der Branche, schien aber sehr ehrgeizig zu sein. Dieser Mann fühlte sich weit unter seinem Wert geschlagen, das war Victor Lustig nach wenigen Worten und Widerworten klar, und ihm war auch klar: Dieser Mann hatte keine Skrupel, wenn es darum ging, sich endlich die Stellung in der feinen Pariser Gesellschaft zu erobern, die einem Geschäftsmann wie ihm zustehe. Ansehen aber konnte nur mit Geld errungen werden, Bescheidenheit und Leistung zählten in Paris nicht viel, Adel in Wahrheit gar nichts mehr.

Also bat Victor Lustig Monsieur Poisson, den zu allem Entschlossenen und dennoch Schüchternen, zu einem „vertraulichen Gespräch“. Unerwarteterweise brachte dieser seine Frau mit. Madame Poisson war nicht nur klug, sie war auch sehr misstrauisch. Und sie hatte ein realistisches Bild von ihrem Gatten: Sie traute ihm nicht zu, dass er ohne ihre Hilfe das Geschäft machte, das das Geschäft seines Lebens werden sollte. Sie wollte sich diesen „stellvertretenden Generaldirektor des Postministeriums“ genau ansehen.