2

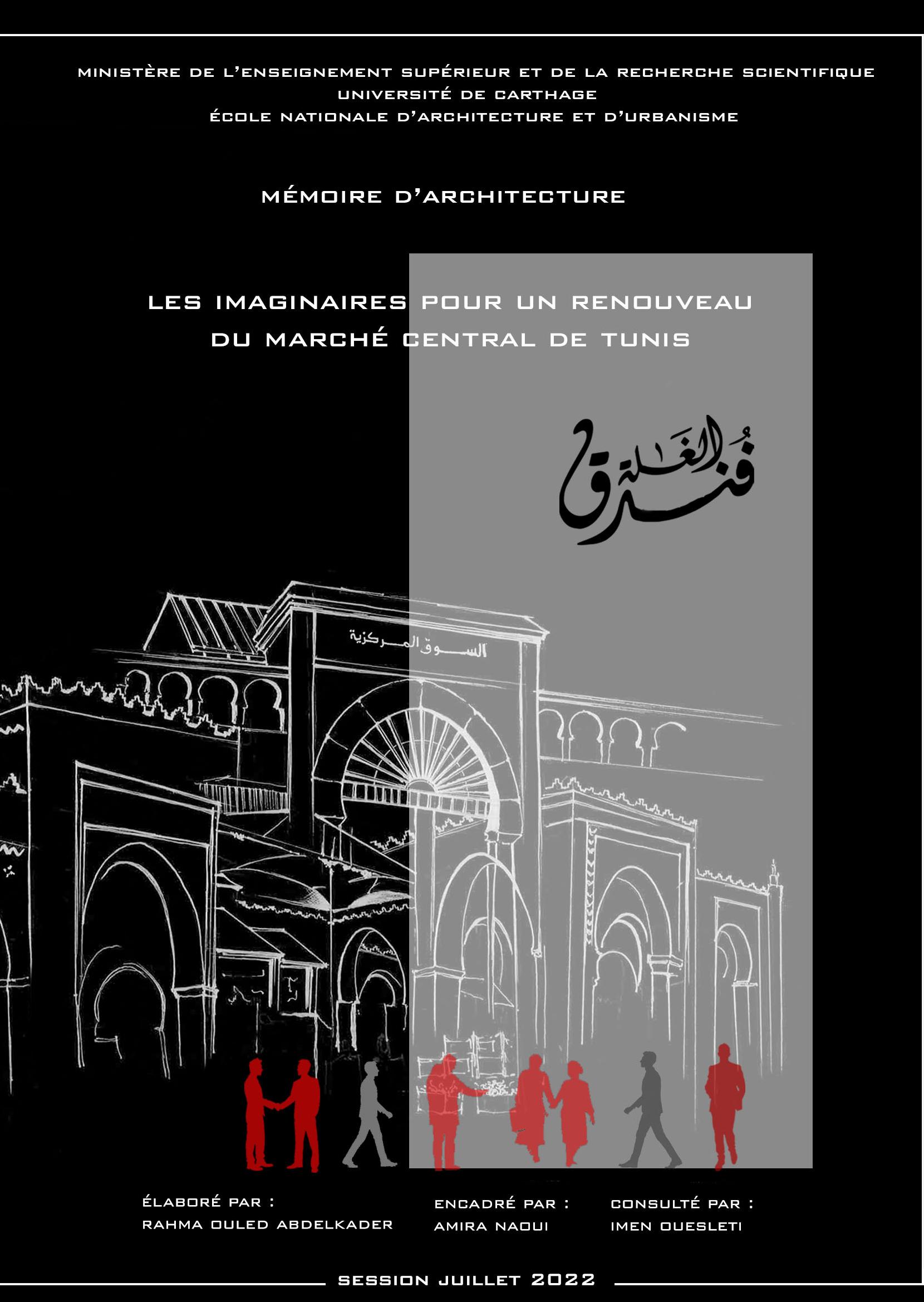

Les imaginaires pour une révision du Marché Central de Tunis

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DE CARTHAGE

ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME

MEMOIRE D'ARCHITECTURE

LES IMAGINAIRES POUR UN RENOUVEAU DU MARCHE CENTRAL DE TUNIS

Elaboré par : Rahma Ouled Abdelkader

Encadré par : Amira Naoui

Session Juillet 2022

Consulté par : Imen Ouesleti

III

IV

dédicaces

Je dédie ce mémoire à tous ceux qui me sont chers : Mes chers parents , Rafik et Rakia , que nulle dédicace ne puisse exprimer mon amour éternel, pour leur patience illimitée, leur encouragement et leurs grands sacrifices.

Mon cher frère , Rayen , pour son grand amour et son caractère en or , qu’il trouve ici l’expression de ma haute gratitude.

Ma chère tante Nejia pour son soutien tout au long de mon parcours universitaire . Mes chers cousins , Chahd et Amen Allah.

Ma chère amie et sœur ,Jihene, qui sans son encouragement , ce travail n’aura jamais vu le jour. Mes chères amies , à tous ceux que j’aime . Finalement , à l'âme de ceux qui nous ont quitté : Mon cher grand père Mohamed Ali Ma chère tante Jouda et mon cher oncle Maher .

V Les imaginaires pour une révision du Marché Central de Tunis

Rahma Ouled Abdelkader

remerciements

“ la réussite sourit à ceux qui font les choses avec passion , pas avec raison” Jack Welch.

Il m’est offert ici , par ces quelques lignes , la possibilité d'adresser mes remerciements les plus chaleureux à toutes les personnes qui, par leurs conseils et leurs suggestions ont permis d’aboutir à l’accomplissement de ce mémoire.

Je remercie particulièrement , Mme Amira Naoui , la directrice de ce mémoire pour avoir veillé à ce que ce travail se déroule dans les meilleurs conditions, pour sa persévérance et son encouragement qui m'ont incité à donner le mieux de moi même, qu’elle veuille bien trouver ici l’expression de ma profonde gratitude.

Mes remerciements s’adressent aussi à Mme Imen Ouesleti , ma consultante de mémoire pour ses précieux conseils ainsi que ses qualités humaines.

Un grand merci à Mr Riadh Siala et Mr Sofien Dhif pour leurs aides précieuses.

Je remercie également mes professeurs qui m’ont enseigné durant mon parcours universitaire, ainsi que les gens qui m’ont fourni des informations ou des documentations.

VI

Le présent mémoire porte sur la révision du marché central de Tunis, anciennement nommé « fondouk el-ghalla »,à travers une écriture spatiale qui tente de construire l’identité collective du lieu afin de conserver ses atouts tout en l’adaptant aux nouveaux besoins. Dans une perspective de favoriser le processus d’appropriation de cet espace , nous essayons d’interroger l'imaginaire collectif et d'introduire ce paramètre pour analyser les pratiques sociales existantes dans le but d’expliquer le décalage et la désynchronisation qui existent entre la forme de l’espace commercial et la pratique commerciale aujourd’hui .

Dans notre quête d’offrir une nouvelle vie au marché , nous cherchons à aboutir à une opération régulatrice et contextuelle qui réfléchit le marché par rapport à son environnement immédiat à travers une lecture socio-spatiale basée sur l'interaction entre les dimensions concrète, sociale et abstraite de l’espace.

Résumé mots clés

Marché central de Tunis - Imaginaire collectif- renouveaudimension sociale-dimension abstraite-dimension concrètereprésentations spatiales-enquête empirique.

VII Les imaginaires pour une révision du Marché Central de Tunis

SOMMAIRE Dédicaces.............................................................................v Remerciements......................................................................vi Résumé...............................................................................vii Sommaire..............................................................................8 Introduction générale..........................................................10 1- Contexte et motivation ....................................................11 2- Problématique.................................................................12 3- Méthodologie...................................................................14 02 01 Introduction..........................................................................35 II.1 La mutation au coeur de centre ville de Tunis.....................36 II.1.1 Naissance de la ville européenne.....................................36 II.1.2 L'environnement immédiat du marché central..................38 II.2 De la marge de la médina vers le centre ville .............................40 II.2.1 Pourquoi le nom du "Foundouk-al-ghalla".........................40 II.2.2 L'emplacement du "Foundouk-al-ghalla"...........................41 II.3 Foundouk al-ghalla : une nouvelle ère..................................44 II.3.1 Le nouveau siège du Foundouk..........................................44 II.3.2 Réhabilitation du marché central par l'ASM.......................45 Conslusion...................................................................................49 Chapitre II :la morpho-dynamique du marché central Chapitre I :l'imaginaire , un concept opératoire Introduction .........................................................................17 I.1 L'imaginaire,une constrcution transdisciplinaire..................18 I.1.1 L'imagination.....................................................................18 I.1.2 De l'imagination à l'imaginaire...........................................20 I.2 L'imaginaire,une source de création....................................24 I.2.1 L'imaginaire indivduel........................................................24 I.2.2 L'imaginaire collecitf..........................................................28 I.3 L'imaginaire et les représentations spatiales................................30 I.3.1 La représentation comme un processus...........................30 I.3.2 Les cartes mentales..........................................................32 Conslusion.................................................................................33

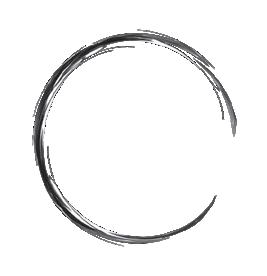

III.1. Construction d'un protocole d'analyse................................52

III.1.1 L'imaginaire collectif,quels perspectifs?.............................52

III.1.2 L'imaginaire,une boîte à outils conceptuels......................53

III.2. Le marché central,un vécu..................................................54

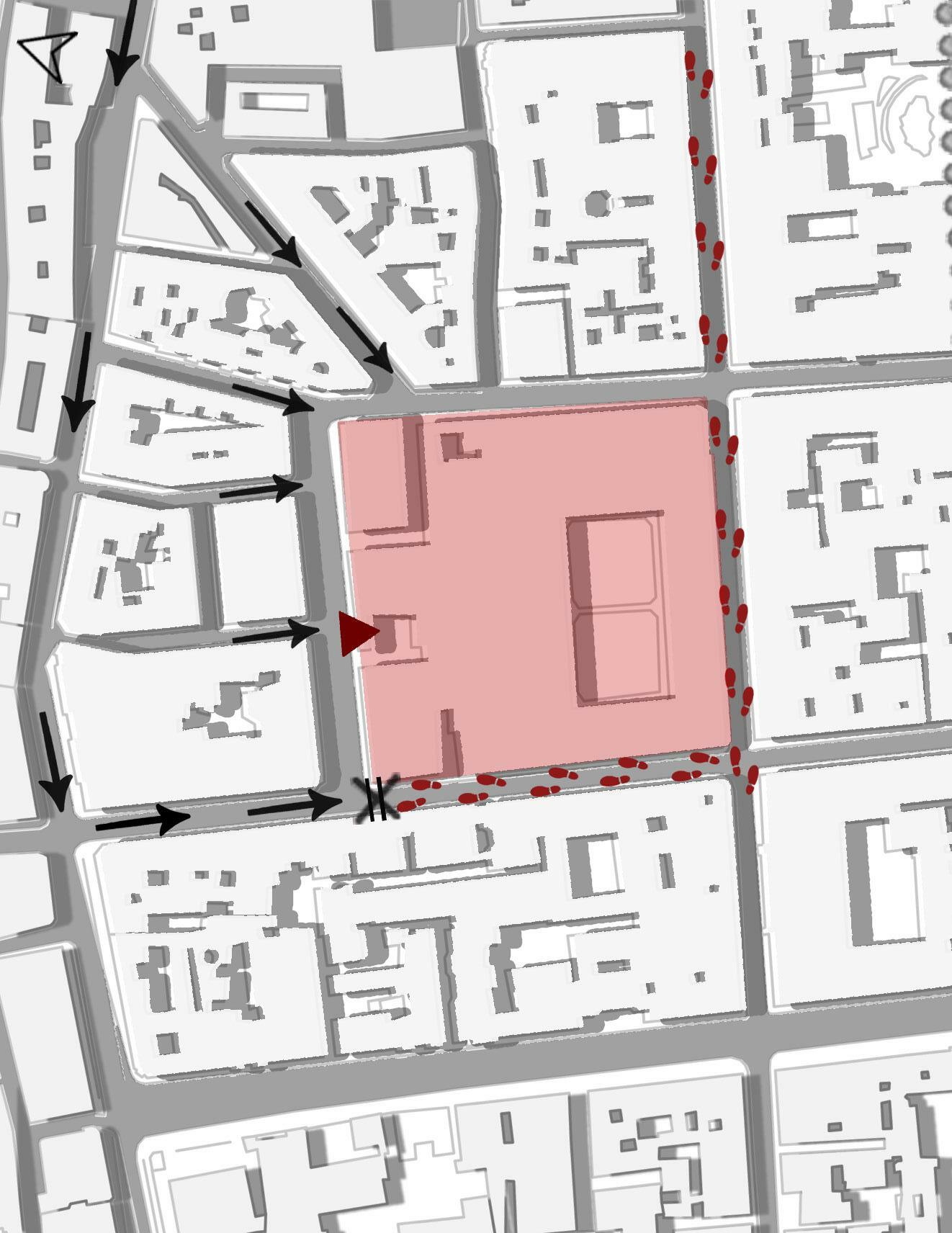

III.2.1 A l'échelle urbaine.............................................................54

Introduction...................................................................................51

03 04

III.2.2 A l'échelle du bâtiment.......................................................66 III.3. La quête des imaginaires..........................................................72 III.3.1 Interroger l'imaginaire collectif...........................................72 III.3.2 Les cartes mentales............................................................74 III.3.3 Les entretiens semi directifs..............................................85 Conslusion...................................................................................91 Introduction...................................................................................93 IV.1. L'espace commercial,autrement...........................................94 IV.1.1 le marché,l'îcone de la ville.................................................94 IV.1.2 Le marché,l'hybride fonctionnel..........................................100 IV.1.3 Le marché,l'urbanité via une mise en scène......................103 IV.1.4 Synthèse............................................................................108 IV.2. Projetation des concepts........................................................110 IV.2.1 La quête de l'imaginaire collectif..........................................110 IV.2.2 Le programme fonctionnel.................................................111 IV.3 Stratégie d'intervention..........................................................112 IV.3.1 Délimitation de la zone d'intervention...................................112 IV.3.2 Le plan d'action..................................................................113 Conslusion générale....................................................................119 Annexe......................................................................................120 Bibliographie...............................................................................121 Table des figures...........................................................................122 Table de matières........................................................................126 Chapitre III :le marché central, des imaginaires Chapitre IV: Vers un renouveau du marché via l'imaginaire

Introduction générale

“Un marché ? note Dominique

Fernandez, quel terme plat et mercantile pour désigner le territoire magique ou se déroule la plus fastueuse des cérémonies à la gloire des couleurs et des parfums !”

(Grasset,1993 ,l’or des tropiques,p30)

10

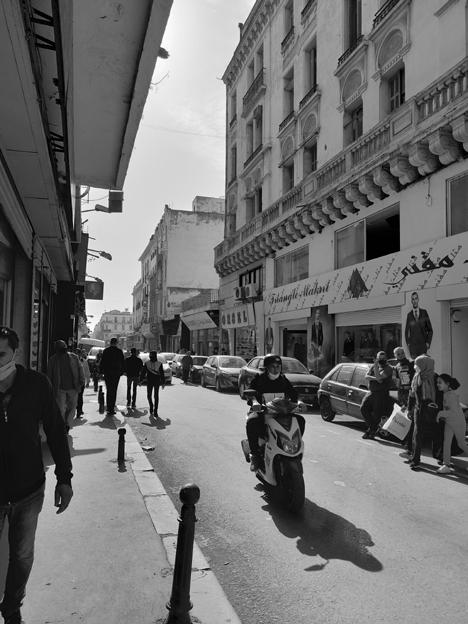

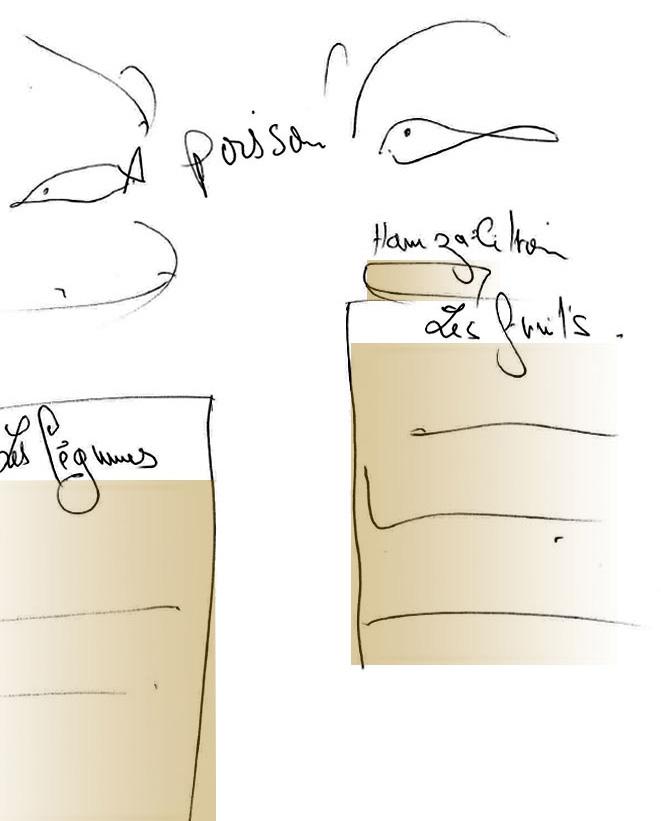

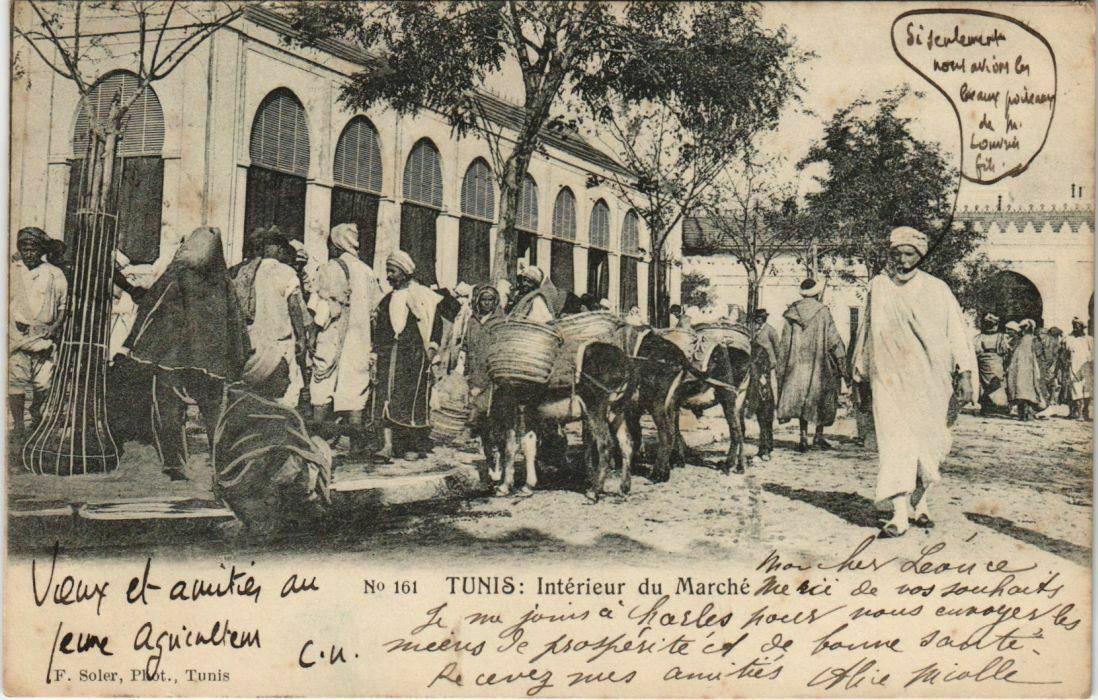

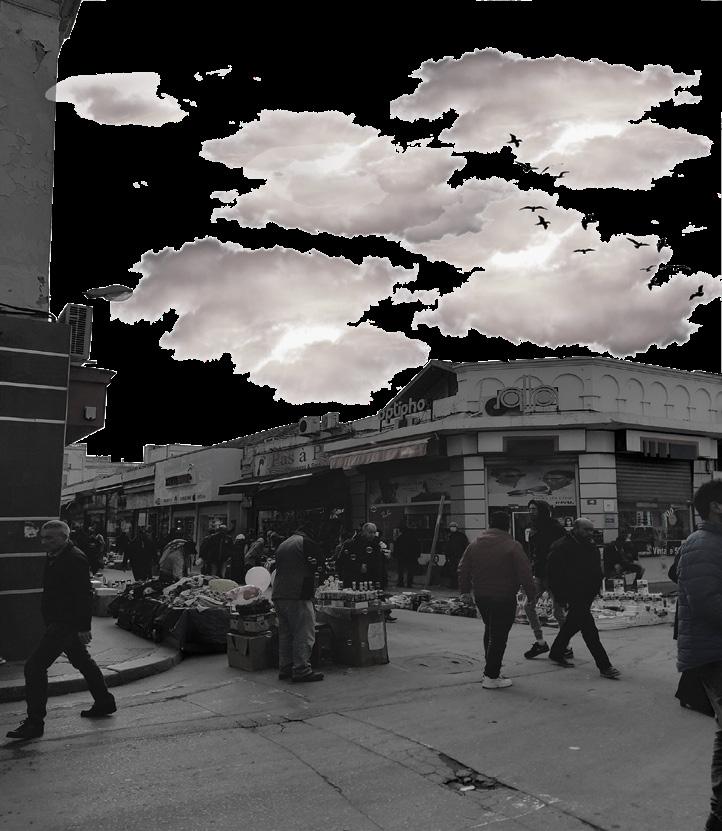

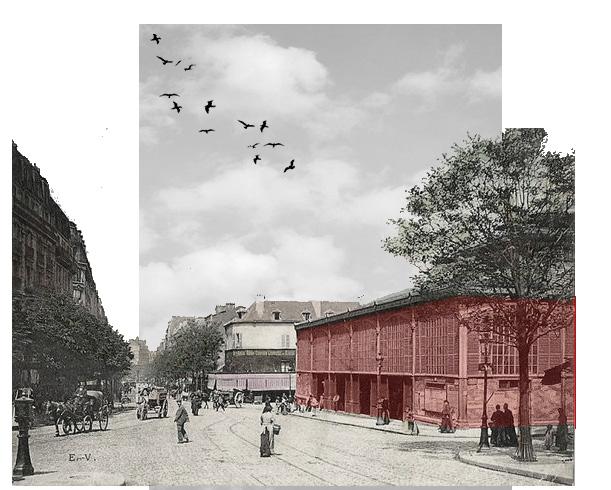

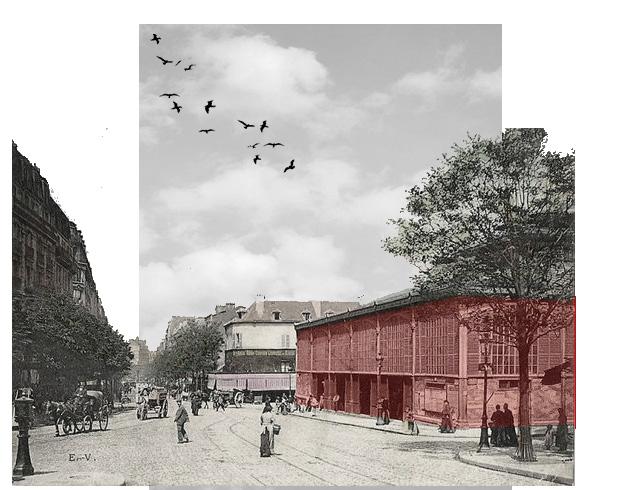

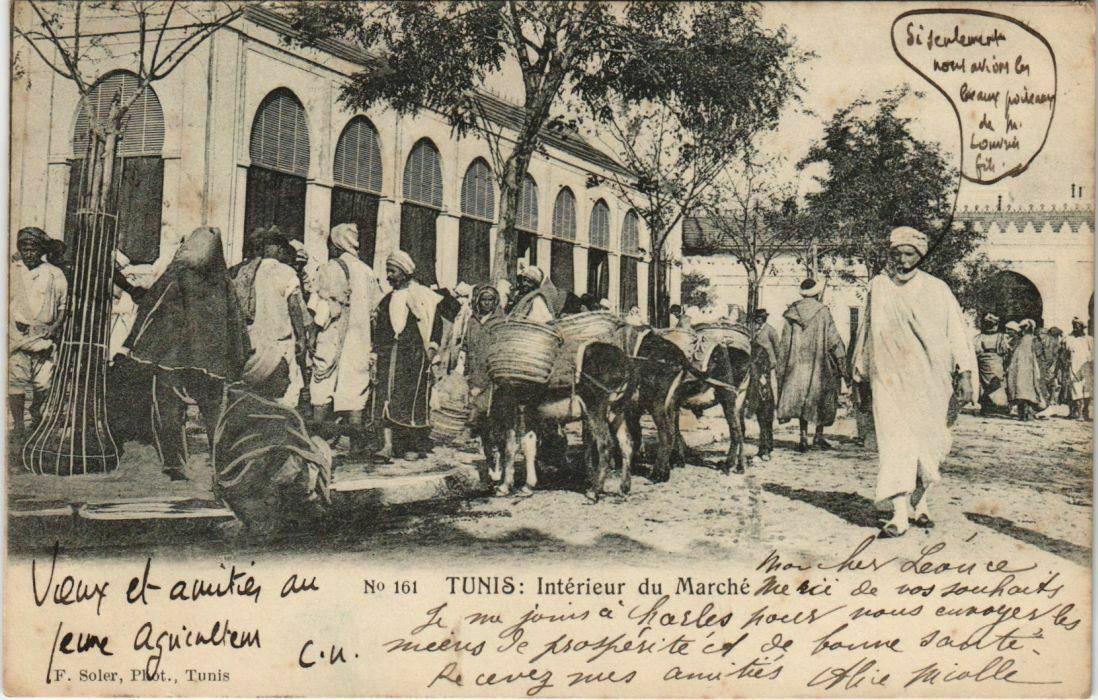

Figure 1 : le marché central... Ce fut un effet . Source : Collage personnel

1- Contexte et motivation

Chaque dimanche , comme la plupart des gens qui habitent à Tunis , mes parents ont l’habitude d’aller faire les courses au marché central… Comme il arrive parfois de le nommer "Fondouk el ghalla" , un jour je les ai accompagnés et ce fut la découverte !un bâtiment ancien et majestueux, son aura et sa présence ont suscité mon intérêt. Ainsi , ce mémoire représente pour moi l’opportunité de déchiffrer cette énigme en essayant de comprendre sa dynamique et ces dimensions cachées.

l'aventure a bien débuté dans le studio “ Milieux et lieux à l'œuvre" ou nous étions amenés à partir d’un contexte, d’un lieu,d’un constat pour en construire un processus amenant à projeter une vision stratégique portée sur ce lieu.

11

Les imaginaires pour un renouveau du Marché Central de Tunis

2 -problématique:

Il est indéniable que, partout dans le monde, la valeur d’un marché dans la ville est fondamentale. Les lieux de commerce sont plus que des espaces destinés à l’achat et à la vente, ils reflètent l’image d’un élément d’animation pour la ville avec un fort impact urbain , social et économique. Prenons le cas du marché central de Tunis appelée précédemment"Fondouk-el-ghalla" à l’époque précoloniale, il représente l’une des infrastructures dont dépend la vie de la capitale. En effet , il représente une composante essentielle du centre ville de Tunis. Il est également fort présent dans la mémoire collective.Ce bâtiment a connu des mutations multiples au cours de son histoire, et cette morpho-dynamique a marqué la métamorphose de ce lieu et sa richesse.

Aujourd’hui, alors que les besoins évoluent et continuent de se développer, l’usager essaie d'adapter et de s’adapter dans son espace commercial.Avec tous les changements dans la pratique commerciale, et avec la fonction évolutive du marché , certaines conformations ne sont toujours pas adaptées aux besoins actuels.

En plus des problèmes observés au niveau du bâtiment luimême, nous commençons à constater un dysfonctionnement dans le vécu urbain aux alentours du marché.

12

Malgré les différentes opérations assurées par l’ASM, un décalage entre l’espace conçu et l’espace vécu existe toujours.

Notre hypothèse est que la spécificité du marché ouvre les pistes de sa révision via l’imaginaire encore plus collectif pour prêter attention aux différentes pratiques plurielles mais surtout socio-spatiales.

Comment agir sur un existant pour le transformer ? Dans quel sens l’imaginaire, surtout le collectif, est il générateur d’une stratégie de révision du marché central?

L’enjeu de ce projet consiste à traduire les représentations de l’imaginaire collectif en configurations spatiales et construire l'identité collective du lieu .

L’acte architectural qui aura lieu sur le marché , offrira un nouveau regard sur l'appropriation d’espace qui pourrait lui donner une nouvelle vie et ajouter une strate dans la morpho- dynamique du lieu.

13

Les imaginaires pour un renouveau du Marché Central de Tunis

En partant de la problématique posée précédemment, une approche méthodologique sera nécessaire pour aborder notre sujet.

Tout un travail de collecte d’informations , d’analyse et de recherche des différentes perceptions à propos de ce sujet est réalisé dans le but de construire un protocole pour approcher l’objet d’étude dans une démarche qui se veut objectivante.

Repenser le marché via l’imaginaire revient à considérer le bâtiment comme un repère de ville , en plus de la fonction primaire. Le processus cognition-action permet de déduire à partir des champs sociologiques et scientifiques un protocole d’action menant à penser dans la complexité.

le manuscrit s'articule autour de quatre chapitres :

01 02

l'imaginaire , un concept opératoire

le premier chapitre s’appuie sur un développement théorique. En premier lieu , nous traitons l’imaginaire comme un concept philosophique transdisciplinaire qui inspire tout type de création . Ensuite , nous explicitons la genèse de l’imaginaire individuel pour en dériver l’imaginaire collectif et la relation entre la société à la mémoire collective. En deuxième lieu , nous abordons l’imaginaire spatial qui est stimulé à travers la perception dans l’espace en question et comment on arrive à représenter cet imaginaire à travers la carte mentale de lynch. Ensuite ,à travers ces différentes représentations , nous expliquerons comment tenter de développer un projet architectural via cet imaginaire collectif.

la morpho-dynamique du marché central

Le deuxième chapitre expose le contexte généralà savoir le centre ville de Tunis ou “la ville européenne” et son évolution et depuis la colonisation . Puis nous expliquons la morpho-dynamique de Fondouk el-ghalla et sa transformation en marché central de Tunis, aussi bien que son environnement immédiat .

14 3 -

méthodologie

le marché central, des imaginaires

Le troisième chapitre définit le marché central de Tunis est comme des scènes imaginales, un parcours commenté et des transects urbains seront parmi les outils analytiques.l’analyse ne concerne pas que ce lieu commercial mais tout l’environnement immédiat pour mieux préciser les potentialités et détecter les problèmes existants.

On ne peut en aucun cas ne pas évoquer la quête de l’imaginaire collectif et social à travers une enquête sur site afin de creuser la mémoire collective. Nous décortiquons d'abord les représentations spatiales proposées par les enquêtées , puis nous procédons à des entretiens semidirectifs. Les résultats de cette enquête seront interprétés comme des outils aide à la conception.

Vers un renouveau du marché via l'imaginaire

Après , nous présentons des exemples qui cristallisent les différentes interrogations posées précédemment.

A travers les chapitres précédents, de nouveaux concepts et réflexions ont été tirés permettant de développer une programmation précise. Finalement nous mettons forme une architecture qui découle des concepts étudiés.

15

Les imaginaires pour un renouveau du Marché Central de Tunis

03

04

chapitre I

L'imaginaire, un concept opératoire

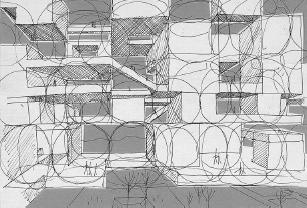

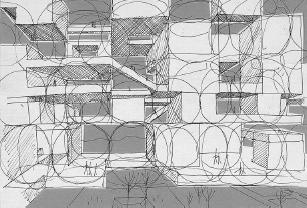

Figure 2 : l'imaginaire , un outil opératoire . Source : Collage personnel

L’imaginaire , un concept pluridisciplinaire, est évoqué dans la plupart des domaines. Il est emprunté dans son sens figuré et renvoie à un ensemble de productions mentales à base d’images visuelles ou langagières . Par ailleurs , l’imaginaire individuel ou collectif se développe comme une formation de représentations en des réalités.

Dans le premier chapitre, la notion de l’imaginaire est abordée comme un concept opératoire qui inspire tout type de création. Nous allons , dans un premier temps , décortiquer cette notion ainsi que sa genèse pour en dériver l’imaginaire collectif.

Dans un deuxième temps , nous aborderons la méthode de représentation de cet imaginaire à travers la carte mentale de Kevin Lynch pour comprendre les pratiques sociales et les liens qu’entretiennent ces acteurs avec l’espace concerné.

Cette démarche a permis la construction d’un protocole d’analyse qui sera projeté , par la suite , sur notre territoire d’étude.

introduction

Les imaginaires pour une révision du Marché Central de Tunis

I.1. L’imaginaire , une construction transdisciplinaire

I.1.1. L'imagination

• L’imagination : une faculté de connaissance

L’imagination 1 est le pouvoir de représenter ce qui est absent . Il s'agit de la faculté de fabriquer des images. Elle est élaborée à partir d’un élément qui est existant, par rapport à quelque chose que nous regardons , qui nous touche. Selon Bachelard, l'imagination n'est pas comme l'étymologie suggère, le pouvoir de former des images de la réalité; cette première représente ainsi la capacité de former des images qui vont au-delà de la réalité. Elle est une faculté de surhumanité. Aristote, dans son livre distingue trois facultés de connaissance à savoir : 1-l'entendement, 2-l'imagination 3-la sensation .

Figure 3 : les facultés de connaissance de Aristote . Source : auteur

L'imagination

L’imagination est née à partir de notre esprit , c’est quelque chose que nous élaborons à partir d’un élément qui est existant, par rapport à quelque chose que nous regardons,qui nous touche. A titre d’exemple , nous pouvons imaginer un triangle sans le dessiner. Il s’agit bien là d’une faculté de connaissance puisque nous nous représentons certaines facultés qui sont celles des corps.

Figure 4 : l'imagination à partir de l'esprit. Source : auteur

1L’imagination est la faculté de se représenter ou de former des images à travers l’esprit à partir d’éléments dérivés de perceptions sensorielles ou d’abstractions: Défi ntion de l’imagination : Wikipédia

18

Elèment existant E S P R I T

I : l'imaginaire , un concept opératoire

les images que nous formons ainsi nous permettent de mieux saisir la nature de ces corps. l’imagination conserve chez Descartes le statut que que lui avait donné Aristote. Elle est plus que la sensibilité : l’imagination est l’aptitude à donner forme aux choses et à les faire apparaître.

Figure 5 : l’imagination entre connaissance et sensibilité . Source : collage personnel

• Le schématisme : pratique d’imagination

Le « schématisme » de l’imagination est un concept de Kant. l'imagination n'est pas seulement le droit de créer ou de fournir des expressions autres que la sensation, c'est aussi la capacité de percevoir certaines caractéristiques peu pratiques dans les objets, qui ne sont ni des sens directs ni complètement géométriques.

L'imagination est coordonnée jusqu'à ce que nous puissions reconnaître un objet conceptuel, ce qui est une sorte d'opération de synthèse d'images ou "synthèse figurative “ Le concept d'imagination de Kant est assez contradictoire. D'une part, il le rattache aux activités de connaissance de manière étroite et essentielle . Mais d'autre part, dans le cadre de l'expérience esthétique liée à la nature, il exerce un pouvoir de nous révéler notre appartenance au « monde intelligible».

19

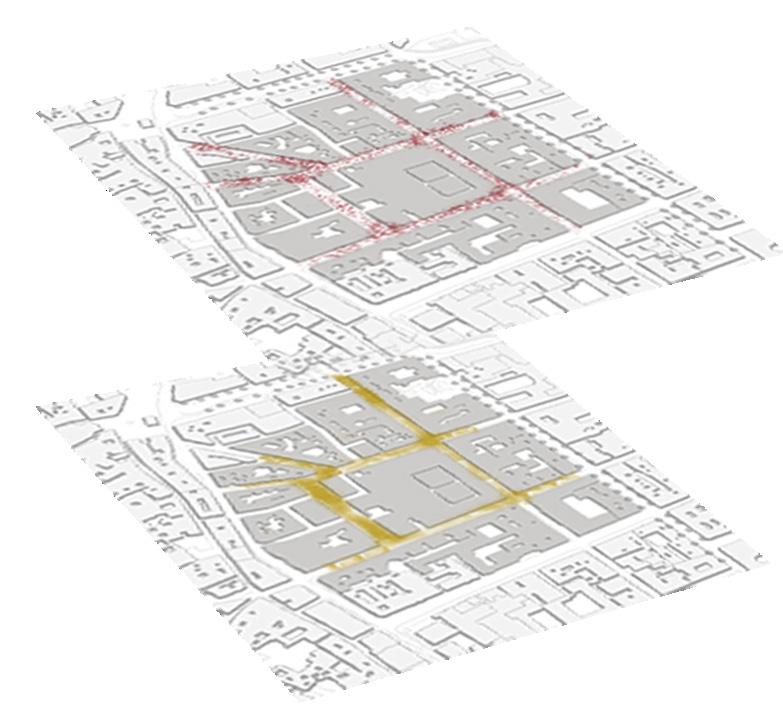

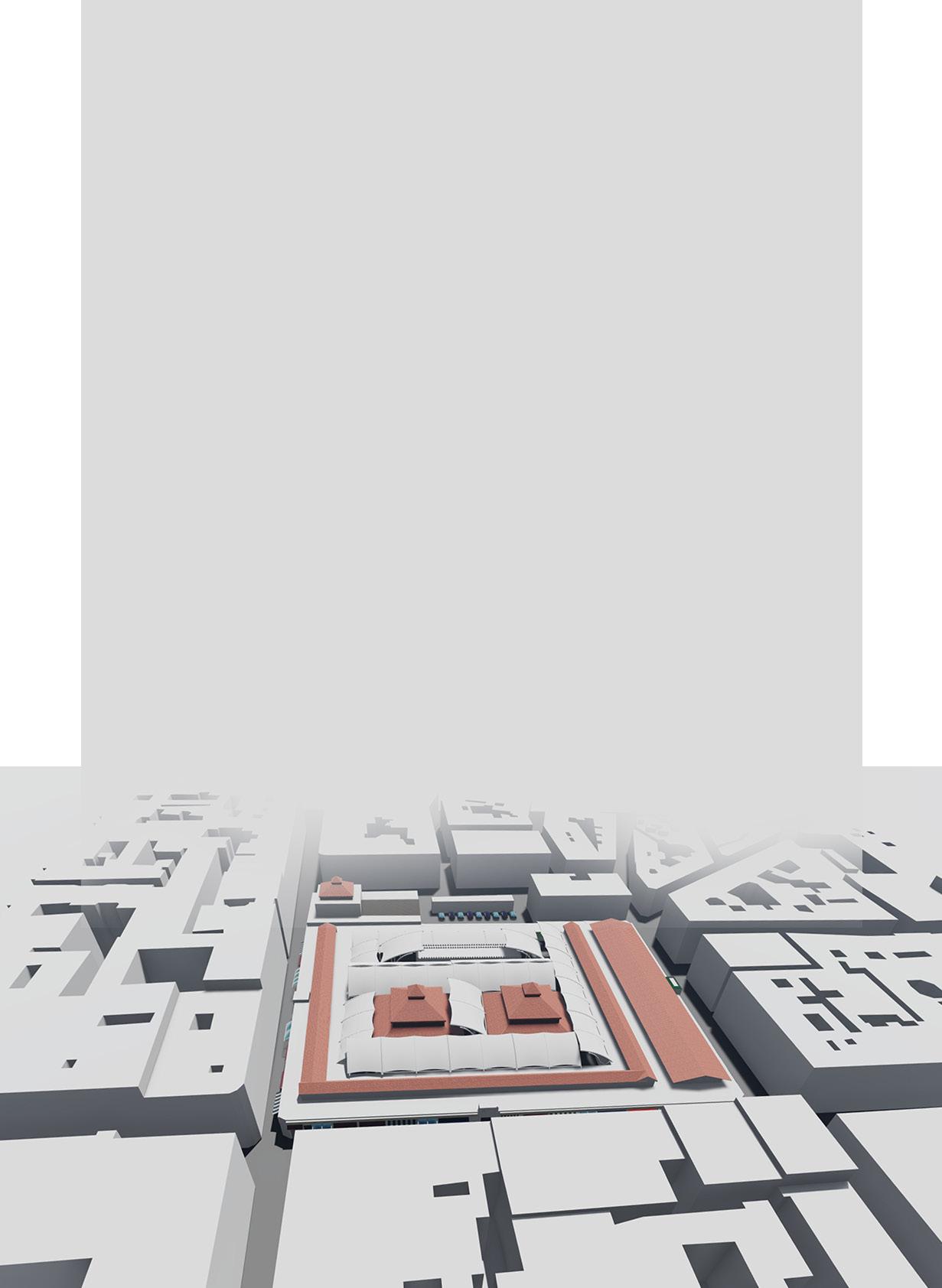

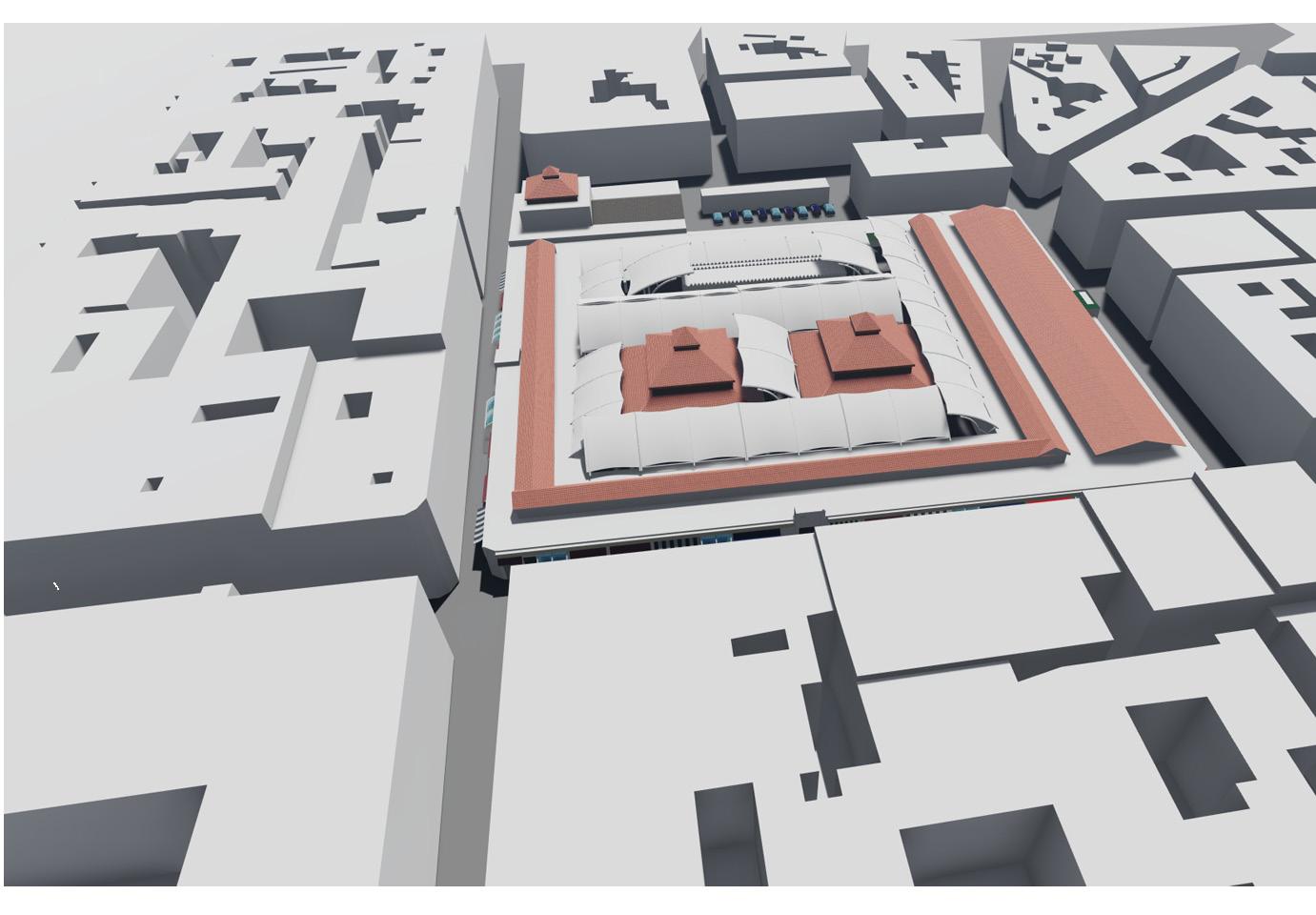

Chapitre

Aristote

A retenir

Résumant les développements passés, le concept d'imagination d'Aristote à Kant est relativement stable : Kant

La capacité des choses à apparaître devant nous et à nous façonner

La capacité à connecter nos pensées avec la réalité objective I.1.2. De l’imagination à l’imaginaire

Depuis Kant, l’imagination a changé de statut. Elle n’est plus liée au savoir et à la réalité, mais au rêve et à la création artistique. Ce changement se reflète dans l’utilisation du terme “imaginaire” comme nom au lieu d’un simple adjectif. L’imaginaire peut être sommairement défini comme le résultat de l’imagination individuelle, collective ou sociale pour produire un mythe selon lequel les images, les performances, les histoires sont plus ou moins séparées de la réalité .

L'imagination

L'imaginaire

Construire et imaginer à partir de ce qui est existant , qui permet des innovations

Créer et construire à partir de ce qui n'existe pas

L'imagination et L'imaginaire font strictement partie de l'esprit

Figure 6 : La différence entre l'imagination et l'imaginaire. Source : Schéma Personnel

20

Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire

Fiction Mythologie

Les productions artistiques

Idéologie

L'imaginaire est une catégorie plastique ,c'est un ensemble d'entités aux termes assez divers : fantasme, mémoire, rêve, croyance, fi ction, récits , qui sont autant l'expression de l’imaginaire d’un individu ou d’une culture. On peut parler de l’imaginaire d’un individu mais aussi d’un peuple, travers toutes ses œuvres et croyances.

C'est un terme 2 encore difficile à définir car il interfère souvent avec d'autres termes, notamment: la mythologie, l’idéologie, la fi ction...

Lucian boia 3 montre bien que l’imaginaire est dé fi ni par ces structures internes plus que par des référents et matériaux dont il est vain de déterminer le caractère réel ou non: “l’imaginaire se mêle à la réalité extérieure et se confronte à elle ; il y trouve des points d’appui , ou, par contre , un milieu hostile ; il peut être confirmé ou répudié . Il agit sur le monde et le monde agit sur lui. Mais , dans son essence , il constitue une réalité indépendante , disposant de ses propres structures et de sa propre dynamique” .

2 Comme le rappelle Jean Jacques Wunenburger “ le terme est d’inscription récente dans la langue française et semble ignoré dans bien des langues ( il n’y a pas d’équivalent en anglais)”

3 Lucian Boia est un historienroumain francophone . Son œuvre originale, traite de l'imaginaire collectif ; il s'est par ailleurs attaché à démonter les ressorts scientifiques du communisme.

21

•

L’imaginaire : Un ensemble d’images

L’imaginaire d’un individu ou d’un groupe se développe dans la formation de représentations et de croyances dans la réalité. Ces dernieres dépassent le niveau de l’expérience sensorielle et forment leur propre monde qui peut nourrir des histoires (mythes sociaux). L’imagination est indissociable de l’invention de la création, du maintien et du renouvellement des images de l’imagination. “ On n’imagine pas les idées. Bien plus , quand on travaille dans un champ d’idées , il faut chasser les images . Inventer dans l’ordre des idées et imaginer des images sont des exploits psychologiques très différents”4

Figure 9 : L’imaginaire, un ensemble d’images hétéroclites. ,source : Collage personnel

L'imaginaire est un réseau d’images passives qui enveloppe tout être humain et toute civilisation. L’imaginaire d’un peuple , d’une époque ne peut pas seulement être compris comme un magma d’images hétéroclites. Il suit une structure historique constituée de constantes et de changements au fi l du temps. A suivre les travaux des centres de recherche sur l’imaginaire , liés à l’école française de Grenoble , une analyse sur ce qu’est l’imaginaire a été dégagée. L’imaginaire touche un aspect représentationnel linguistique et un aspect émotionnel du sujet. L’imaginaire est donc plus proche des perceptions que des conceptions abstraites.

22

Idées Images

Figure 8 : la philosophie Bachelardienne ,source : Schéma personnel

4 Gaston Bachelard, Fragments d’une Poétique du Feu. (1988), p 32

Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire

Il n’y a un imaginaire que si un ensemble d’images et de récits forment une totalité plus ou moins cohérente qui produit un sens. Ainsi, l’imaginaire est un ensemble de productions mentales basées sur des images visuelles (peintures, images...) et du langage (métaphores, symboles, récit ) ou incarnés dans des œuvres, formant un ensemble cohérent et dynamique modifie ou enrichit la réalité de la perception ou de l’imagination.

Figure 10 : L’imaginaire, un ensemblede productions mentales. Source : Schéma personnel

• Les fonctions et les valeurs de l’imaginaire L'imaginaire est un processus mental qui produit des images de base, construit des histoires qui maintiennent l'existence en ordre et interprète mieux notre propre monde. "l’homme produit bien un imaginaire fait d’images , d’analogies , de métaphores de symboles , de récits ,de mythes qui s’insinuent dans son vécu , même sans insu , qui pénètrent ses pensées , pour les orienter ou les inhiber " 5

L’imaginaire permet de:

5Jean-Jacques Wunenburger, L'imaginaire , p5

23

Séparer des choses réelles, présentes et perçues Créer des oeuvres d’art Aménager nos espaces Instituer des rites et cultes

1 2 3 4

I.2. l’imaginaire , une source de création

I.2.1. L'imaginaire individuel

•

L’homme , la fabrique des imaginaires

Sur le plan individuel , l’imaginaire prouve la subjectivité et la singularité de la personne. Avant même d’essayer de les écrire dans les normes symboliques du langage, les images existent déjà dans nos esprits.

Elles appartiennet à la singularité de l’histoire personnelle. L’imaginaire est un monde qui vit dans notre esprit, composé de toutes les images, sensations et représentations collectés dans nos vies, qu'elles soient issues de notre expérience réelle ou de la fi ction qui nous a marqués.

Figure 11 : l’Homme , la fabrique de l’imaginaire Source : Collage personnel

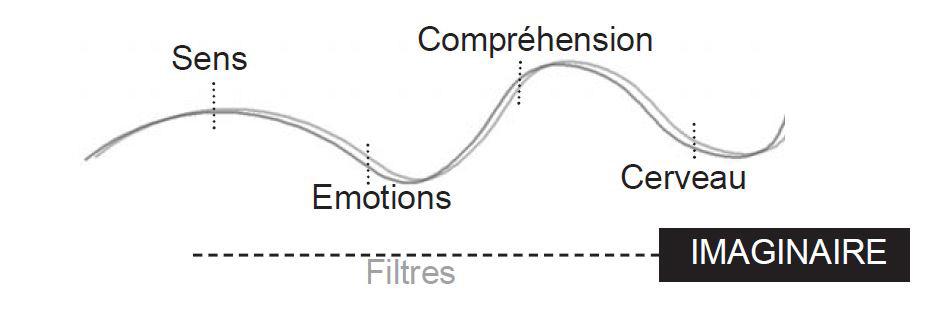

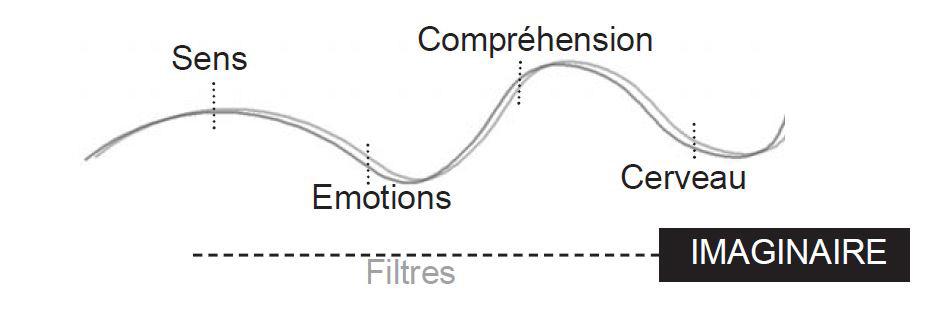

Le réel fait partie de l’imaginaire personnel :nous n’imaginons jamais à partir de rien . Le concret passe à travers le filtre de nos sens , de nos émotions, de notre compréhension et de notre cerveau. L’imaginaire devient alors un réservoir auto remplissant. Notre expérience , nos peurs , nos espoirs nourrissent l’imaginaire individuel. Notre imaginaire est notre stock interne d’images.

Figure 12 : Du concrêt à l’imaginaire Source : Schéma personnel

24

Figure 13 :L’imaginaire personnel, un réservoir d’images.

Source : Collage personnel

L'imaginaire Individuel

A retenir

Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire

L'esprit semble aussi être traversé par des illusions hypersensibles, des métaphores créatives, des analogies infinies, des forêts symboliques et des mythes fleuris.

L’imaginaire est un réservoir d’images sensorielles, émotionnelles,a ff ectives,psychiques,qui nourrit la manière d’appréhender le monde. Comment chaque Homme produit de l’imaginaire? Cette question a été impliquée dans le débat classique sur la philosophie de la connaissance. Depuis Kant , certains philosophes ont formulé l’hypothèse que l’image a parfois besoin d’être activée par des expériences psychologiques spécifiques. L’imaginaire nous permet d’abord de nous détacher de l’immédiat, du réel présent et perçu, sans nous enfermer dans des pensées abstraites .

Cependant, du point de vue de la composition psychologique humaine, cette production d’un autre monde répond à un certain nombre de finalités, qu’on peut décrire tant du point de vue de formation de l’individu . L’homme invente, développe et légitime sa croyance en des imaginaires pour que ce rapport à l’imaginaire obéisse à des besoins, des satisfactions, des effets à court et à long terme indissociables de sa condition humaine.

Issue d'une expérience réelle

S'appuie sur la subjectivité de la personne

S'appuie sur la singularité de l'histoire personnelle

Un stock interne d'images

25

L'Homme

• L'imaginaire, source de création architecturale

Selon Bachelard , l’imaginaire n’est pas un supplément esthétique , n’est pas simplement des divertissements qui permettent d’embellir l’existence. Mais l’imaginaire nous permet d’habiter ce monde.

Cela montre à quel point notre présence au milieu de l’espace , des matières , des formes et des mouvements se fait via les imaginaires . Nous ne nous inscrivons pas dans un monde purement fonctionnel, Il faut enrichir le monde fonctionnel de toutes ces valeurs symboliques.

la présence dans : L ' I M A G I N A I R E

L'espace les matières les formes

Figure 14 : La présence de l'Homme via l'imaginaire. Source : Schéma personnel

La ville imaginaire

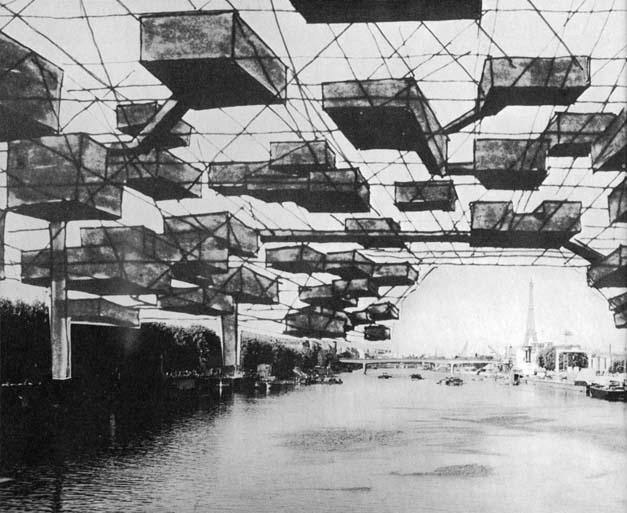

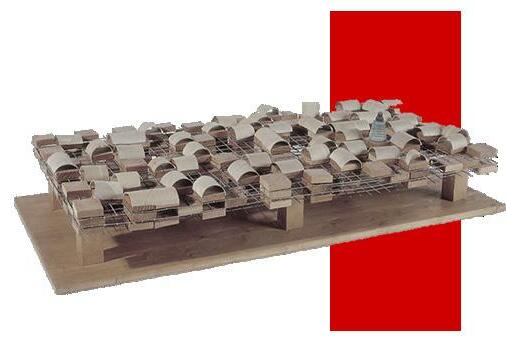

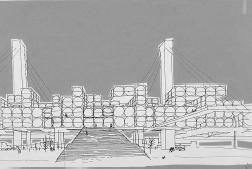

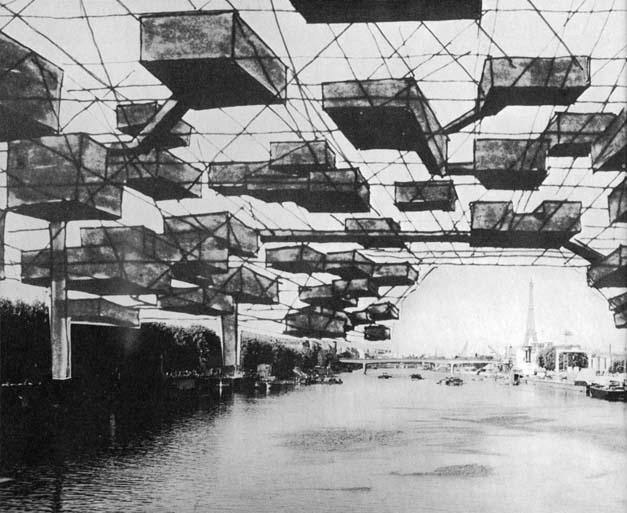

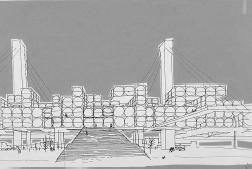

Avec son concept de «ville spatiale», Yona Friedman6 imagine un urbanisme tridimensionnel au-dessus de la ville existante, composé de structures que rempliront euxmêmes les habitants.C'est une utopie attachée à la dimension sociale.

Figure 15 : La ville spatiale . Source : www.centrepompidou.fr

6 Né en 1923, l’architecte d’origine hongroise Yona Friedman s’installe à Paris en 1957. En 1958, il publie L’Architecture mobile, ouvrage dans lequel il décrit une mégastructure aménagée par ses usagers.

26

Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire

« Cette technique permet un nouveau développement de l'urbanisme : celui de la ville tridimensionnelle ; il s'agit de multiplier la surface originale de la ville à l'aide de plans surélevés »7

Figure 16 : Image d'étude de la ville spatiale .

Source : www.centrepompidou.fr

Figure 17 : Dessin : Encre et collage sur papier . Source : www.centrepompidou.fr

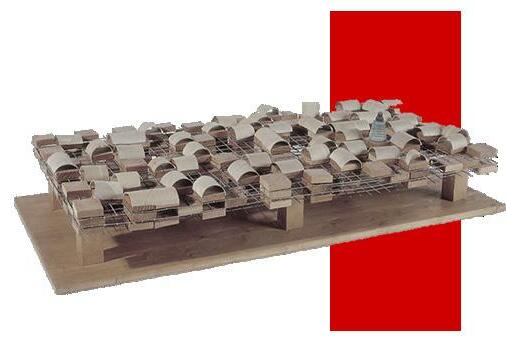

La ville spatiale constitue ainsi « terrain artificiel » : une grille suspendue dans l'espace qui cartographie un nouveau territoire à l'aide d'un réseau homogène et continu.

Cette trame modulaire permet à la ville de grandir à l'infini au sein de cette mégastructure.

Figure 18 : Maquette de la ville spatiale .

Source : www.centrepompidou.fr

Imaginaire :source de création architectural

A retenir

Cette ville spatiale inspire encore aujourd'hui l'imaginaire de nombreux artistes et architectes contemporains, ainsi que les dernières recherches en matière de construction modulaire.

Le caractère unique et le degré de créativité du système architectural sont obtenus grâce à l'imaginaire.

Le phénomène de l'imaginaire est un processus intellectuel qui rend l'expérience conceptuelle sensible et hautement créative.

27

7 Yona Friedman , la ville spatiale , 1960

I.2.2. l’imaginaire collectif

• l’imaginaire collectif , une doxa

l'imaginaire collectif est le résultat d’une activité mentale qui fonde en partie les positions et les conduites, les représentations permettent d’interpréter le monde et renvoient simultanément à différentes sources de significations.

L'imaginaire collectif rassemble tous les éléments qui s’organisent, pour un groupe donné dans une unité significative.

Les grecs de l'Antiquité, les philosophes plus particulièrement, parlent de doxa8 pour désigner l'ensemble des croyances, des opinions, des images, des visions qui servent à un individu à se faire une représentation de la réalité.

Ainsi, l'imaginaire collectif est à la fois une représentation individuelle et collective de la réalité.

Lorsque des individus ou des groupes parlent de situations qu'ils ont vécues, ils présentent leurs propos lorsqu'ils s'expriment sur des événements qui les touchent ou qu'ils perçoivent comme extérieurs.

Figure 19 : L'imaginaire collectif . Source : schéma personnel

8 Ensemble des opinions communes aux membres d'une société et qui sont relatives à un comportement social.

28

Imaginaire collectif Représentation individuelle REPRESENTATION DE LA REALITE Représentation collective

Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire

• De l’imaginaire collectif à l'imaginaire social

L'imaginaire collectif est un ensemble de symboles et concepts de la mémoire et d'imagination d'un groupe d'individus qui donne forme à la mémoire collective.

Par exemple, on peut parler de l'imaginaire collectif d'un parti politique, d'un groupe religieux, d'une catégorie sociale, au sein desquels un groupe partage une vision, une idéologie, une croyance, une opinion...

Le concept d'imaginaire social, sert également d'un répertoire de pratiques que ses membres peuvent adopter.

Il s’agit donc d’une arrière-plan de la société.

Cette notion d'imaginaire permet de penser les identités culturelles et politiques. Elle comprend aussi toutes les représentations imaginaires propres à un groupe social : mythes, croyances cosmiques et religieuses. Cet ensemble de significations participe à la vie commune et à la pratique sociale.Cette notion d'imaginaire social vise à penser la dimension performative de la représentation, l'impact de l'imaginaire sur les pratiques, les comportements, les modes d'appropriation du monde et les sensibilités collectives.

l'imaginaire social

Figure 20 : L'imaginaire, un arrière plan de la société . Source : schéma personnel

29

I.3. l’imaginaire et les réprésentations spatiales

I . 3 . 1 . la représentation comme un processus

Les travaux en écopsychologie ont montré que le comportement des individus est dépendant des cadres spatiaux et que les composants de ces cadres impliquent l'expression de schémas qui expriment le sens du lieu. Cela met en évidence la relation entre les aspects physiques de l'environnement, les composantes spatiales et la configuration humaine.

Ainsi , l’interaction individu-espace est confirmée à travers des mécanismes perceptifs et des phénomènes cognitifs qui indiquent la présence d'images ou de représentations mentales à déchiffrer.

Facteurs culturels Facteurs sociaux

Individu

Facteurs psychologiques

Facteurs économiques

Figure 21 : Interaction espace-individu . Source : schéma personnel l'image mentale influence les choix spatiaux individuels, et l'étude de cette image est cruciale pour appréhender l'espace subjectif d'un individu, car il s'agit d'un symbole imaginaire.. En fait, la représentation implique un sens de l'interprétation chargé de sens et de symbolisme. "l’espace présenté n’est qu’une construction individuelle et collective en liaison aussi bien avec le cadre de vie, support nécessaire pour les pratiques quotidiennes , qu'avec l’imaginaire".9

30

9 Amel Hammami Monstassar , l'enfant la maison et l'école ,p 49

I . 3 . 2 . Les cartes mentales

La représentation est la reconstruction subjective d'un objet en son absence, c'est l'évocation mentale évoquée par un mot, un objet ou un lieu. Une représentation repose sur une vision subjective. Souvent,la perception est selon des croyances personnelles .

C'est ainsi qu'en tant que concepteur , il est intéressant de voir comment nos propres perceptions conditionnent notre manière d'agir sur notre environnement.

La méthode des cartes mentales a été introduite par Kevin Lynch10 en 1960 où il identifie dans chaque dessin (dessin effectué sur terrain par un acteur social sur une thématique donnée) cinq typologies d’éléments structurants la perception de l’espace urbain.

Au même moment, la perception d’un espace est constituée de 5 éléments définis par Lynch , ces repères permettent de rendre la lecture des cartes mentales plus scientifique et objective qui

Les voies sont les chenaux le long desquels l’observateur se déplace. habituellement, occasionnellement, ou potentiellement..

Les limites sont les éléments linéaires que l’observateur n’emploie pas ou ne considère pas comme des voies. Ce sont les frontières entre deux phases.

Les quartiers sont des parties de la ville, d’une taille assez grande, qu’on se représente comme un espace à deux dimensions

Les nœuds sont des points, les lieux stratégiques d’une ville. ce sont des marqueurs territoriaux).

Les points de repère sont un autre type de référence ponctuelle. Ce sont des marqueurs territoriaux).

10 Kevin Lynch est un urbaniste, architecte et enseignant américain. Son livre le plus connu est L'Image de la cité.

31

Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire

1 2 3 4 5

• Etude d'un exemple

Cartes mentales et représentations spatiales de résidants en MARPA : un outil d’aide à l’implantation de nouvelles structures d’hébergement ?11

La recherche d’un optimum territorial pour la création de nouvelles Maisons d’Accueil Rurales pour Personnes Âgées implique d’analyser les pratiques spatiales et les liens qu’entretiennent les résidants avec le territoire concerné.

Les cartes mentales sont un outil pour l’évaluation d’un optimum territorial pour la construction des maisons d’Accueil Rurales pour Personnes Âgées .

Le processus

1 2 3 4

Echantillon de 29 résidants

Entretiens demi- directifs

Carte mentale

Analyse de représentations spatiales

Figure 22 : Les étapes de la recherche effectuée. Source : schéma personnel

Exemples des cartes mentales réalisées

la carte mentale met en avant l’ancrage comportemental dans son aspect spatial.

Elle permet aussi par la connaissance de l’importance du stock de routines d’un individu d’entrevoir le niveau de contraintes qu’il subit (routes, pente…).

La compréhension des espaces d’activités/déplacements donne une architecture potentielle de modélisation des comportements.

11Pierre-Marie Chapon, Clémence Beuret , Clément Bolomier, Philippe Choisy et Sandro Zambernardi , « Cartes mentales et représentations spatiales de résidants en MARPA : un outil d’aide à l’implantation de nouvelles structures d’hébergement ? », Norois, 216 | 2010, 57-66.

32

Figure 23 : Quelques exemples des représentations spatiales . Source : https://journals.openedition.org/

La synthèse de ces cartes

Conclusion

L’imaginaire est une source de création dans plusieurs domaines. Il s’agit d’un ensemble d’artefacts mentaux basés sur un système d’image ou de texte. D'où la possibilité de faire une interprétation. Par analogie, l’imaginaire individuel ou collectif intervient dans la réflexion architecturale à travers les images qui traversent l’esprit.

Ainsi , la carte mentale est une représentation spatiale de cet imaginaire. C’est une transcription subjective de la perception et de l'expérience de l'espace. A travers ces images, nous pouvons interroger l’ imaginaire pour les traduire en configurations spatiales. Ce seront des outils opératoires aidant à la conception.

33

Chapitre I : l'imaginaire , un concept opératoire

chapitre II

la morpho-dynamique du marché central

Figure 24 : les strates histpriques du marché , source : collage personnel

Figure 24 : les strates histpriques du marché , source : collage personnel

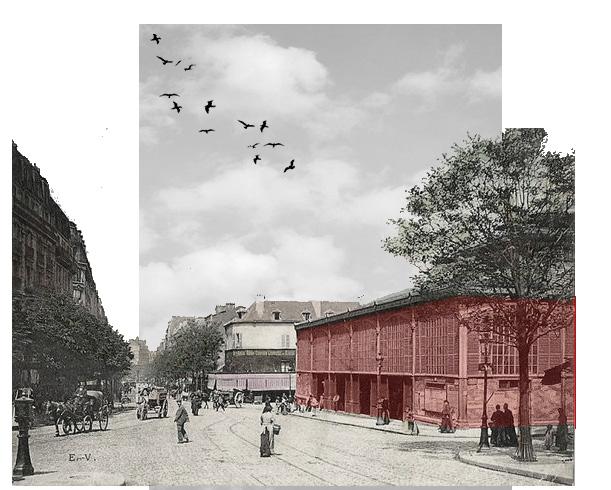

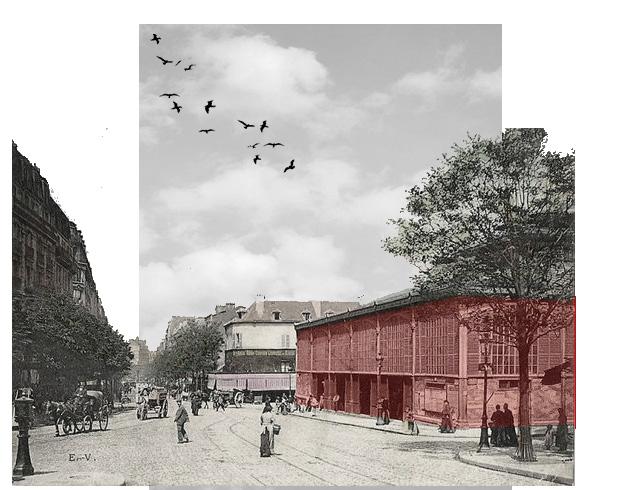

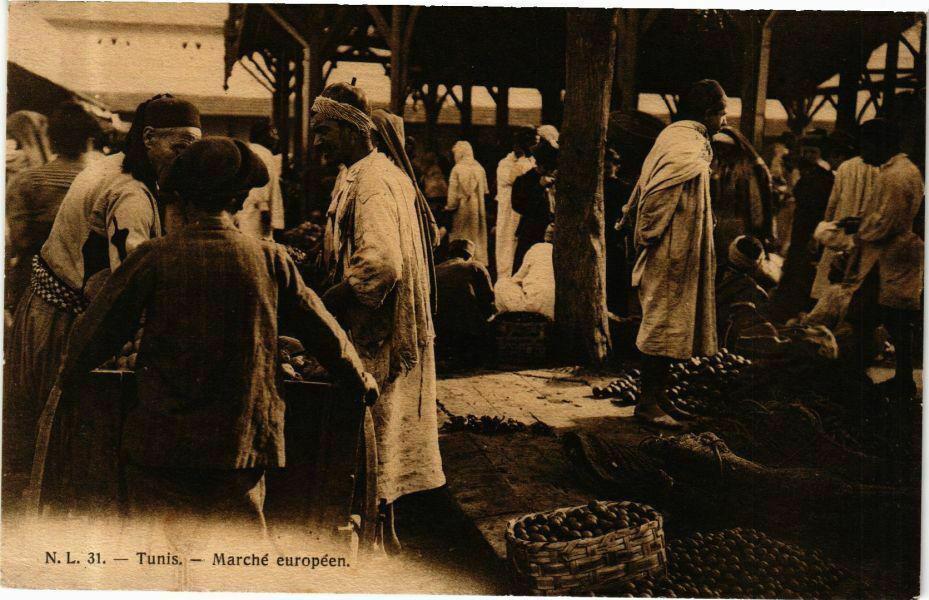

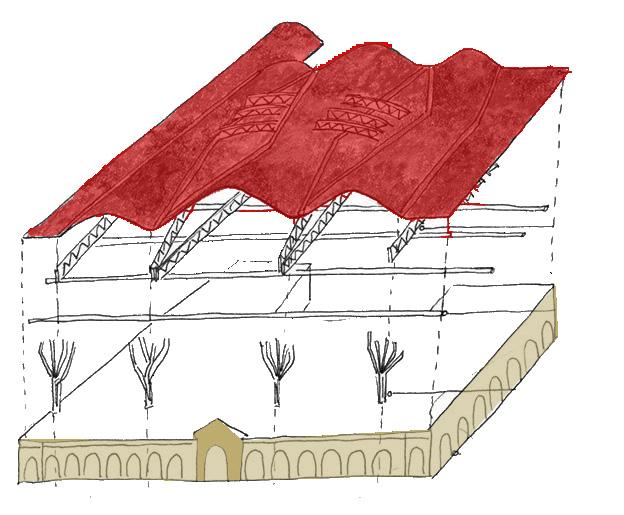

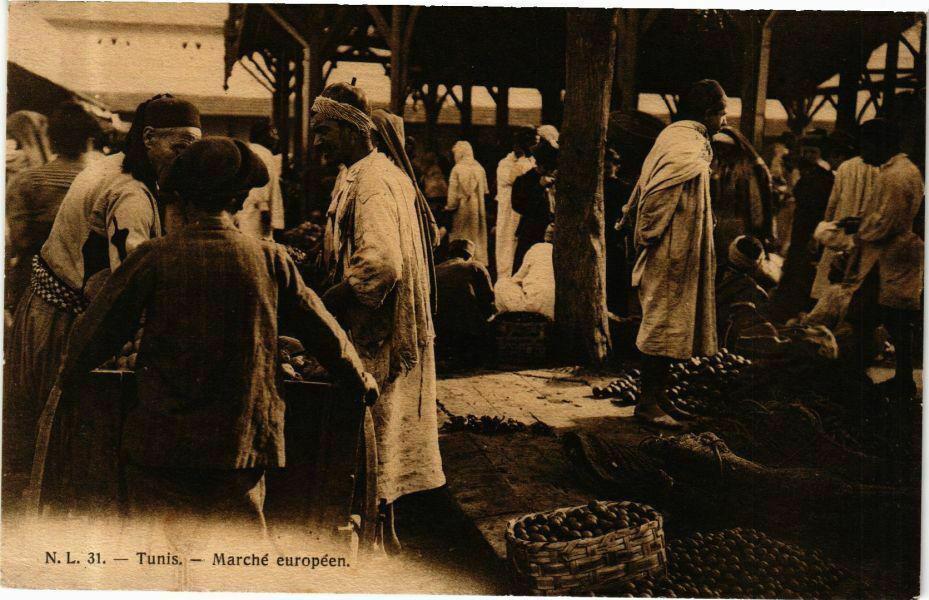

Le «fondouk al ghalla» de Tunis (actuellement le «marché central») a subi plusieurs mutations au cours de son histoire, et ces changements ont marqué la métamorphose de ce lieu commercial et sa richesse. Pendant la période coloniale, ce bâtiment était l'un des plus importantes institutions urbaines dans la capitale. Pas seulement parce qu'il fait partie de l'infrastructure qui vit une ville en plein essor, mais à cause de ses changements, Il jouit d'une grande réputation . Espace commerçant à la fois « ancien » et «moderne»,« tunisien» et « européen », le fondouk est en vérité le produit d’un long processus de cohabitation et d’acculturation.11

Ce chapitre procède à une analyse approfondie de toutes ces mutations afin de retracer le processus complexe du «fondouk el ghalla» pour ‘en savoir plus sur sa dynamique et comment l’actualiser.

"les lieux de mémoire annoncent un point de départ synchronique, la saisie d’un passé projeté à la surface du présent. Ils problématisent notre représentation du passé. Ils répondent à une exigence d’éclairer le passé par le présent, de comprendre le présent par le passé."

Pierre Nora, les lieux de mémoires ,1980,p103

11karim ben yedder , le foundouk al-ghalla de Tunis , 2016,p17

introduction

Les imaginaires pour une révision du Marché Central de Tunis

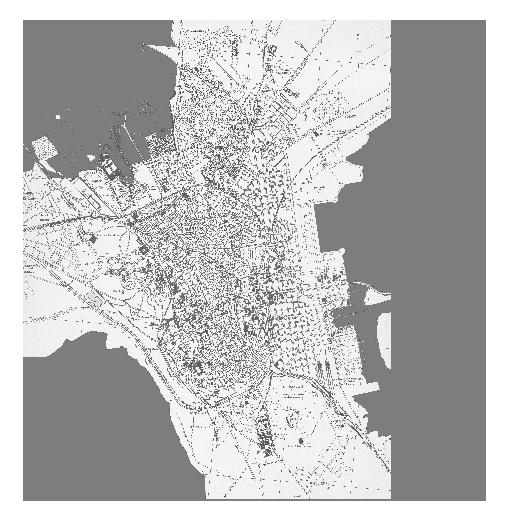

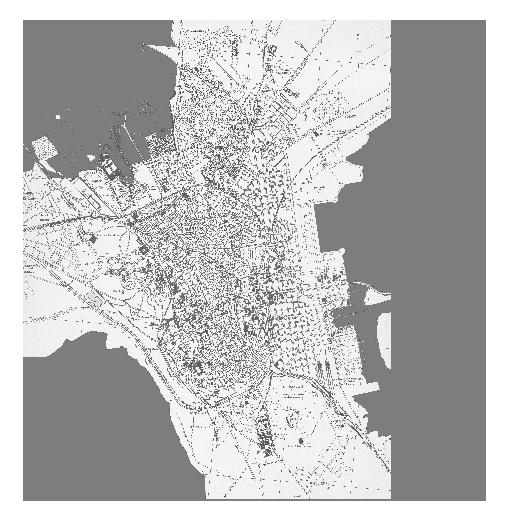

II.1. la mutation au coeur de centre ville de Tunis

II.1.1. Naissance de la ville européenne

• Tunis , la captiale coloniale

Avant la colonisation

0

100 m

Pendant la colonisation

0 100 m

Après la colonisation

A partir de 1860, la juxtaposition dans le site de Tunis , d’une ville ancienne ( la médina et des faubourgs) et d’une autre nouvellement , a fini par priver la Médina de son rôle de centre de la cité et par créer une nouvelle centralité.L’établissement ,en 1881, du protectorat français renforcera cet état de fait et tout en s’identifiant au centre colonial, le nouveau “coeur” de Tunis prendra une dimension caractéristique suite à la mise en place des instruments de la gestion urbaine , notamment des grandes infrastructures et des équipements nécessaires au fonctionnement de la cité nouvelle, et leur répartition en fonction de l’axe central que représentait la promenade de la marine. Contrairement à la structure concentrique de la Médina, la nouvelle ville dite , européenne ou coloniale s’impose sur une structure régulière.Ses deux axes principaux sont l’avenue de la marine et l’avenue de carthage.

L'avenue de la Marine a été baptisée du nom de Jules Ferry en 1900. Elle a été conçue principalement comme un espace public. Par conséquent, l'avenue de La Marine est devenue une promenade. Plus tard, toute la ville s'est développée autour de cet axe. Il commence par le Nord, en direction du chenal qui mène à la mer.

0 400 m

Figure 25 : l’évolution de la ville de Tunis , source : webo.tn interprété par auteur

36

la médina la ville coloniale

Chapitre II : La morpho-dynamique du marché central

La cathédrale Saint Vincent de Paul qui fait face à la résidence Générale, un ensemble de commerces, de restaurants, d’hôtels et de cafés structurent l’extension de la ville européenne .une population de Maltais, de Tunisiens musulmans et juifs, d’Italiens.Entre maisons bourgeoises, logements modestes, oukala-s (logements autour d’une cour centrale où les locataires se partagent la cuisine et les toilettes) et fondouks de passage, ateliers d’artisans et ruelles commerçantes, la médina de Tunis, s’organise depuis toujours autour de la mosquée Zitouna et la citadelle de la Kasbah.

• le marché central de Tunis , une interface 0 100 m

Figure 26 : la situation du marché central.

Source: schéma personnel

Le marché central est situé entre deux structures urbaines différentes. Le premier est celui de la Médina, l'organisation organique de la toile d'araignée, et le second est la celui de la ville coloniale , tissu régulier et orthogonal. Pas loin de la place Bab Bhar , le marché central est orienté comme tous les métiers polluants de la médina selon la direction Nord ouest afin d’assurer la ventilation des espaces(figure 26).

Figure 27 : les rues pendant la colonisation . source : photos :Archive nationale de Tunis (ANT) avec un collage personnel

37

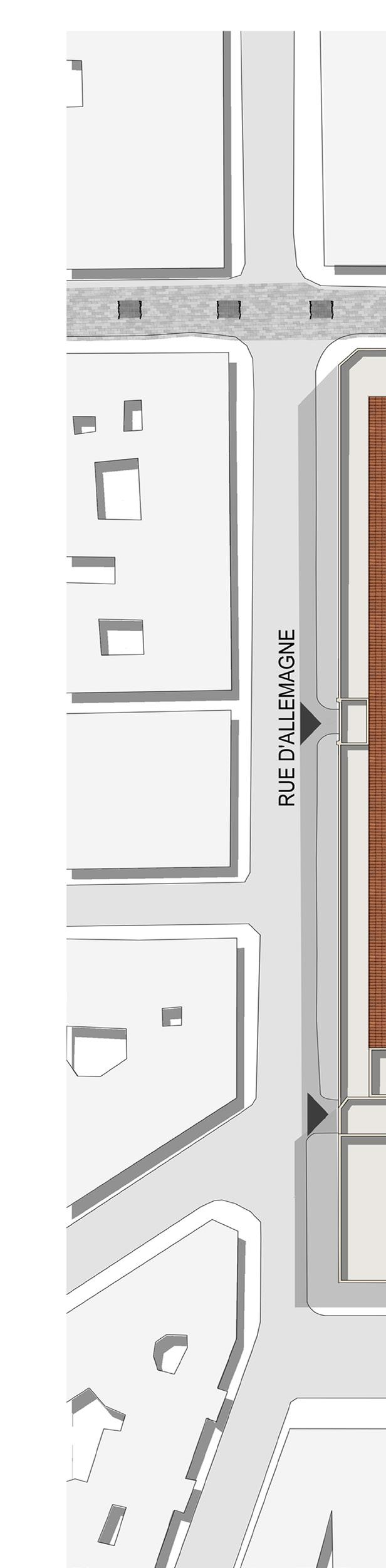

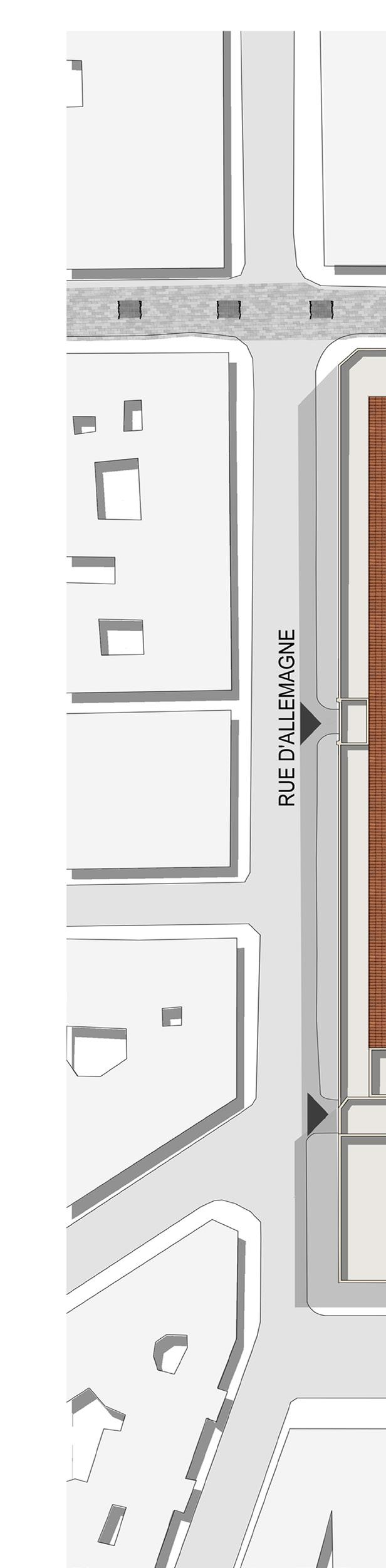

II.1.2. l’environnement immédiat du marché central: évolution et transformation

Le foundouk et son entourage ont connu plusieurs transformations depuis leur création jusqu'à la veille de la deuxième guerre mondiale.

Figure 28 : Quelques étapes de la transformation du marché central à travers le temps . Source : photos:Archive nationale de Tunis (ANT) avec un collage personnel l'époque coloniale: 1886

On a prolongé la rue d’Allemagne , qui se termine en impasse, jusqu’à la rue ‘Jazira’ (Figure 27) ce qui vapermettre un accès direct au nouveau fondouk à partir de cette rue. En plus , on a relié les rues d’Allemagne et d’Espagne en ouvrant une nouvelle rue baptisée rue de Danemark(Figure 28). Les terrains nécessaires à l’aménagement de ces deux rues étaient concédés par le prince Taïeb Bey et aux dépens de l’ancien Foundouk

1930

Le foundouk el ghalla est appelé de manière officielle «MARCHE CENTRAL»

38

le marché central Rue d'Allemagne Rue du Danemark Rue Al jazira

Figure 29 :Prolongement de la Rue d'Allemagne source : auteur

1938

Figure 31 :La création de la Rue du Danemark source : auteur

Les travaux d’agrandissement et d’aménagement du foundouk n’ont eu lieu qu’en 1933 et ont duré quatre ans. Par conséquent, son intérieur a subi un certain nombre de rénovations à travers l’investissement dans des locaux vacants. Parallèlement, la largeur de la rue du Danemark adjacente au marché est passée de 7 m à 17 m. Neuf nouvelles boutiques ont été ouvertes dans cette rue. Ils seront affectés à la vente de dattes et de figues sèches (Chariha).Ces travaux vont libérer plus d’espace au marché et surtout à ses abords, ce qui va permettre une meilleure circulation dans cette zone.

0 100 m 0 8m

Agrandissement de la rue de Dannemark

Figure 30 :La transformation des rues voisinantes du marché ; source : auteur

l’aménagement de douze boutiques ouvrant sur cette rue en transformant les locaux anciennement occupés

Elargissement de la rue d'Espagne

Nouvelles boutiques aménagées sur la rue d'Espagne

39

Chapitre II : La morpho-dynamique du marché central

II.2. De la marge de la médina vers le centre de la ville européenne

II.2.1. Pourquoi le nom du“Foundouk al-ghalla” ?

En Tunisie et à l'époque précoloniale, la plupart des Foundouks étaient encore situés en dehors de la ville, près des portes principales. Le confort de ces bâtiments n'est pas assez élevé pour répondre aux besoins essentiels des visiteurs. Ils ont généralement besoin d'être accompagnés de leurs bêtes (mules, ânes, chevaux et chameaux). Les fondouks se composent généralement d'un ou deux étages: le premier étage est réservé aux carrosses, et marchandises. Et il y a un étage pour accueillir les visiteurs. Les pièces sont généralement petites, sans éclairage ni ventilation autre que l'ouverture de la porte. Elles donnent toutes sur la cour ou sur la galerie.

A l’époque précoloniale , les foundouks de Tunis étaient classées selon la nationalité ( foundouk des français , des Maltais ..) ou l’appartenance régionale (Zghawnia , Binzartia , Tsetria, etc…) , soit par type de commerce ; biadh (charbon ) , Harir (soie) …

40

Figure 32 :Foundouk Al-ghalla , source : collage personnel

II.2.2. L’emplacement du “Foundouk al-ghalla”

• A l’époque précoloniale

Le marché est situé derrière les murs de la Médina, du côté de la Porte de France.Il y a plusieurs avantages à un tel emplacement: -Il permet d'approvisionner les villes tout en évitant l’encombrement dû à la concentration des activités de gros et de détail en un même lieu. -De part sa situation, les visiteurs et les marchandises amenées par les convois transitant par “Bab’khadra” en provenance de l’arrière-pays de la capitale et de la région de Bizerte, ainsi que les marchandises entrant et arrivant de “Bab Aliwa” et “Bab falla”, peuvent y pénétrer. -La proximité des remparts et de la porte française permet également un contrôle fiscal efficace, d’autant plus que le foundouk al-ghallah a reçu une grande quantité de marchandises.

41

II

La

Chapitre

:

morpho-dynamique du marché central

• A l’époque coloniale

Une fois installés dans le pays, les Français ont voulu déplacer Foundouk vers un nouveau site construit dans les rues de “Mharzia” et “ Manoubia” depuis 1884. Cependant, ils ont finalement choisi un autre emplacement, non loin de l'ancien Foundouk , mais se sont dirigés vers le sud en direction de Bab'Jazira. Ce transfert permettra d'économiser des terrains précieux pour l'expansion de la ville nouvelle du côté de la porte de France et la délocalisation d'activités encombrantes.

En raison de la superficie insuffisante du nouveau site, un nouveau marché a été créé à proximité en 1891. Depuis, les deux locaux ne sont séparés que par la rue du Danemark.

Le local donnant sur la rue “Jazira” s’appelle “Vieux foundouk”, et elle a été concédé au Prince “Taieb Bey”.

Les deux fondouks devaient travailler séparément

42

Figure 33 : le marché central à l’époque coloniale ,source : cartepostale.com

marché central

jusqu’à la fermeture de celui décerné au prince Taieb Bey au début du 20e siècle. De son côté, le deuxième local est plus intégré à la ville européenne et occupe un vaste îlot entre les rues d’Italie, d’Espagne, de Belgique et du Danemark. Outre l’importance de ces rues, en particulier la rue d’Italie , la rue la plus commerçante de Tunisie à l’époque (plus tard connue sous le nom de rue Charles de gaulle).Le nouvel emplacement parait stratégique juste à proximité de la gare et bureau de poste, très approprié pour une installation d’un marché central.

Mais avec le temps, ce même emplacement posaitplusieurs problèmes. Comme il constituait un facteur d’encombrement et de pollution pour le quartier environnant, le conseil municipal finira le 21 décembre 1939 par décider le transfert du marché de gros du Foundouk à la halle aux grains qui se trouvait à la Marine Le foundouk al-ghalla . Quant à lui , il ne gardera que la fonction de marché de détail..Fonction qu'il continuera à assumer jusqu’à nos jours.

Figure 35 :la cour du marché 1869 ,source : www.picclick.fr

43

Chapitre II : La morpho-dynamique du

Figure 34 :Marché aux poissons à l’époque coloniale ,source : www.picclick.fr

Figure 36 :Vue aérienne du marché central à l’époque coloniale .Source : www.picclick.fr

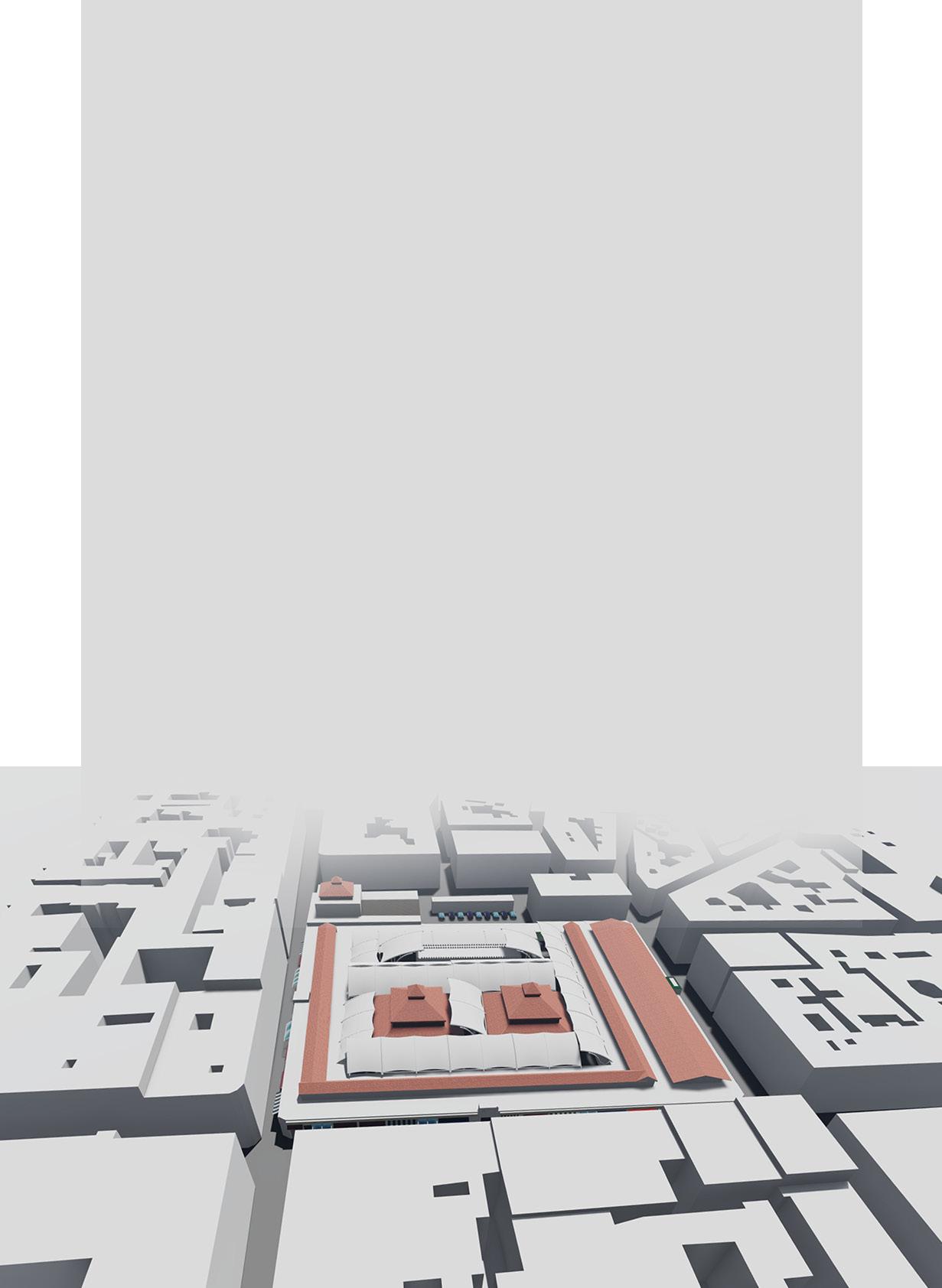

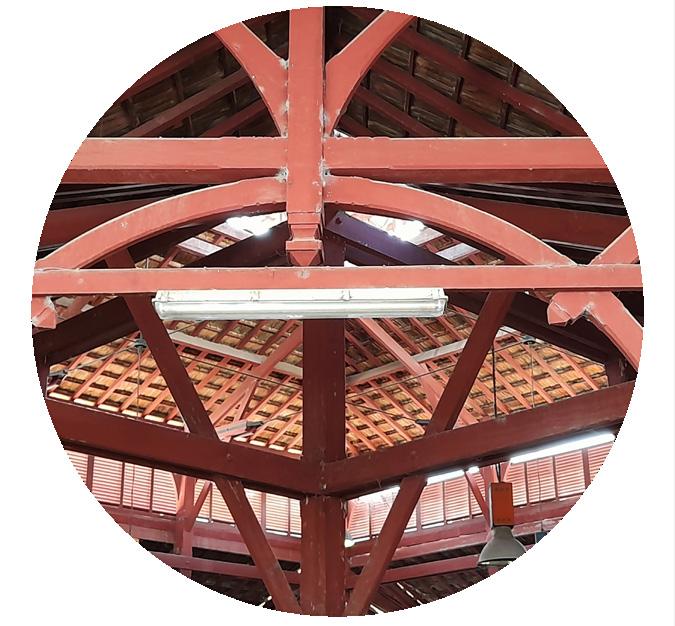

II.3. Foundouk al-ghalla : une nouvelle ère

II.3.1. Le nouveau siège du Foundouk

Figure 37 :l'intérieur du marché ,source : www.picclick.fr

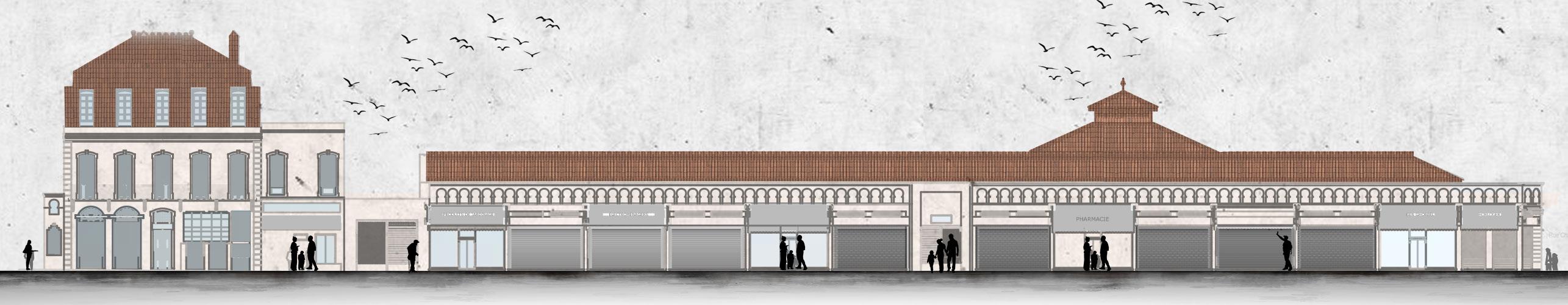

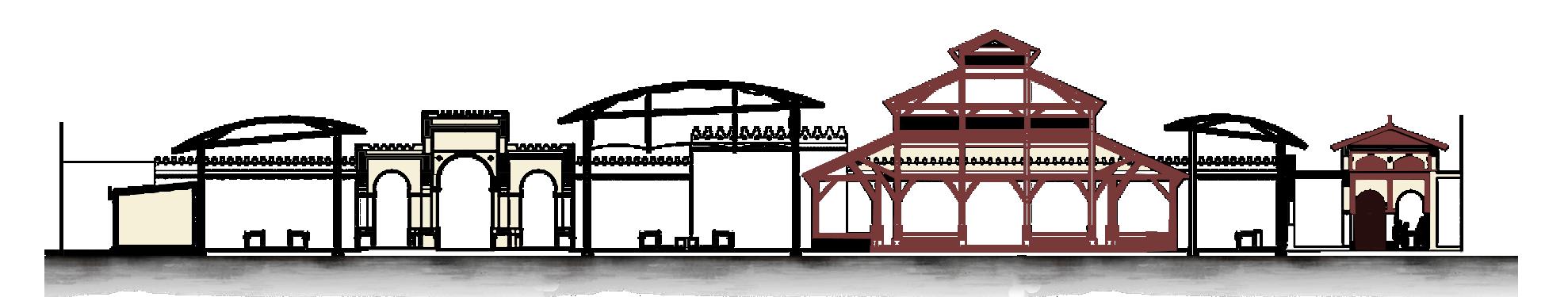

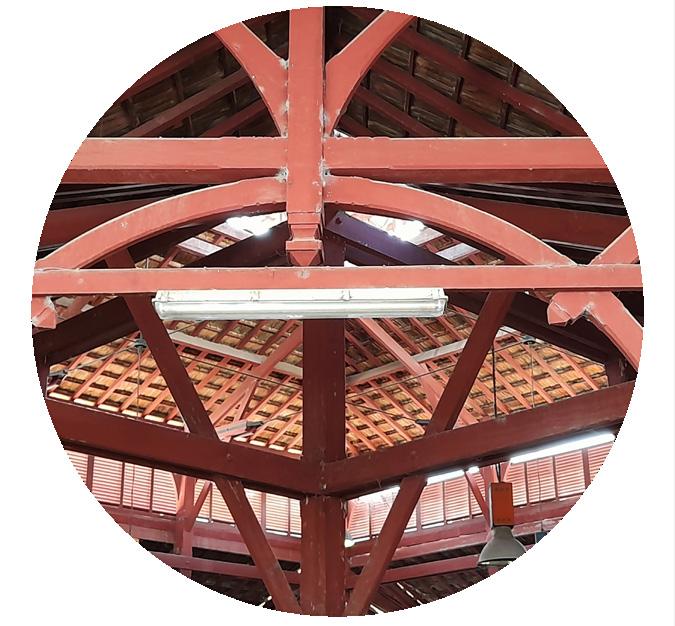

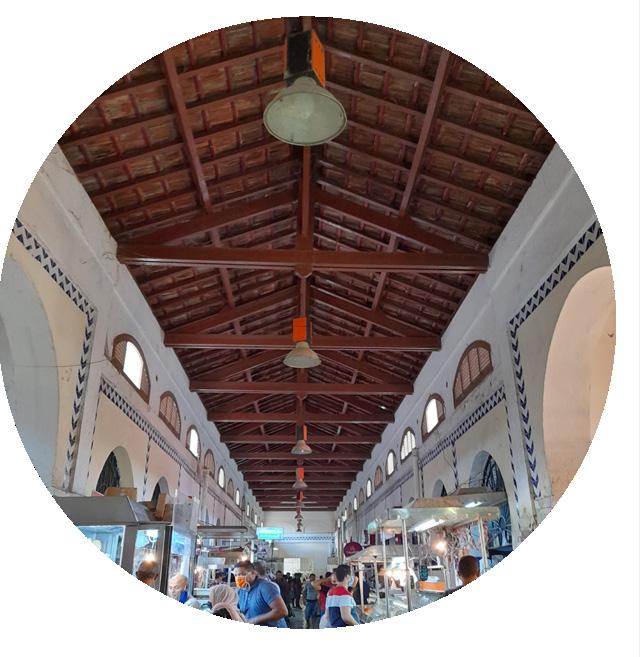

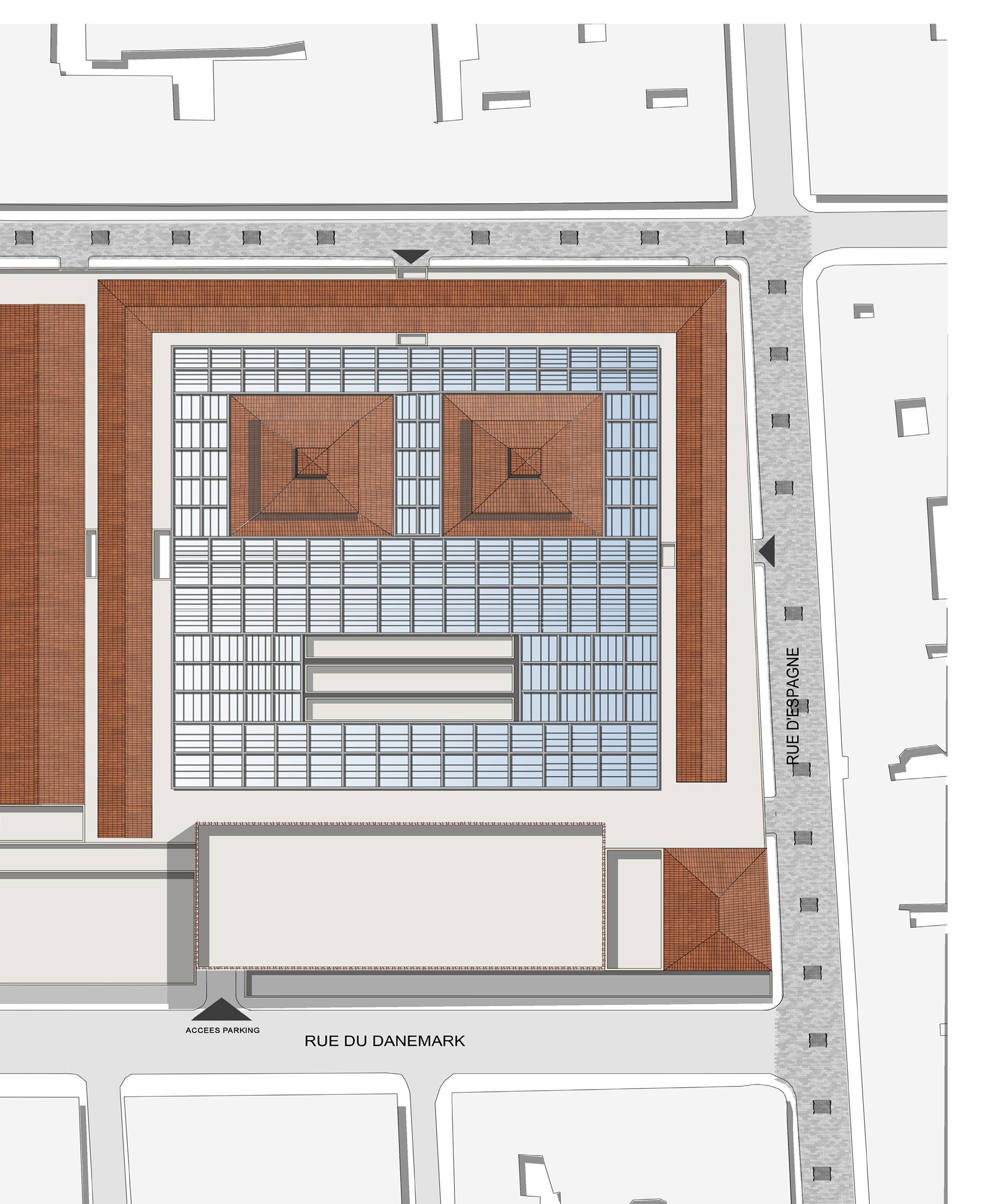

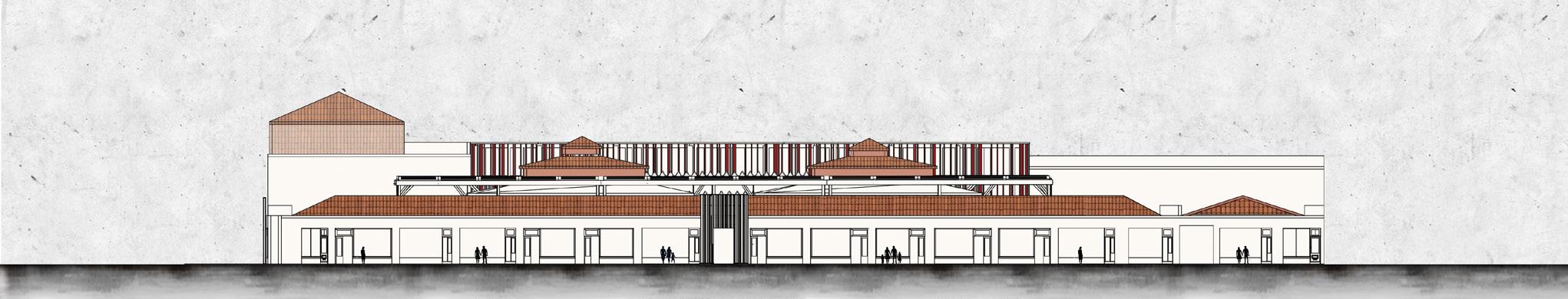

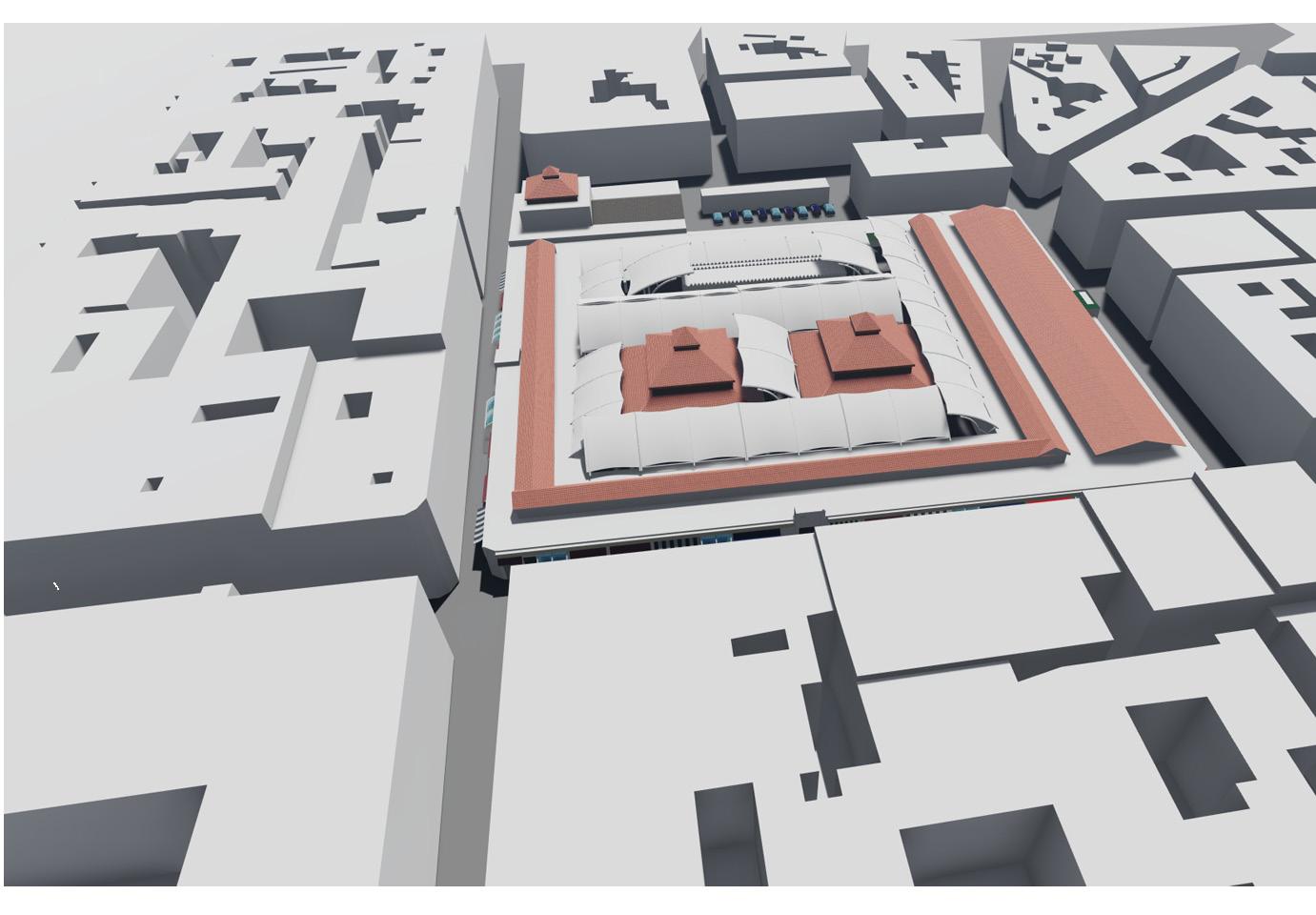

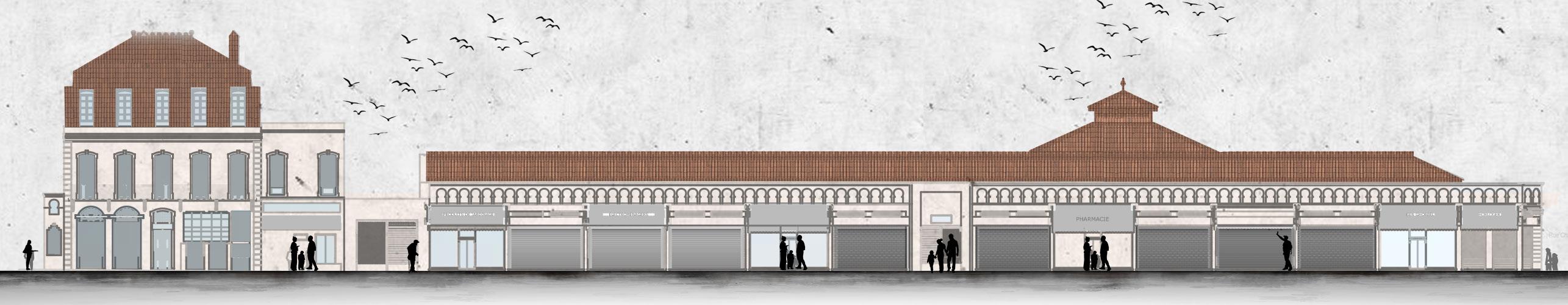

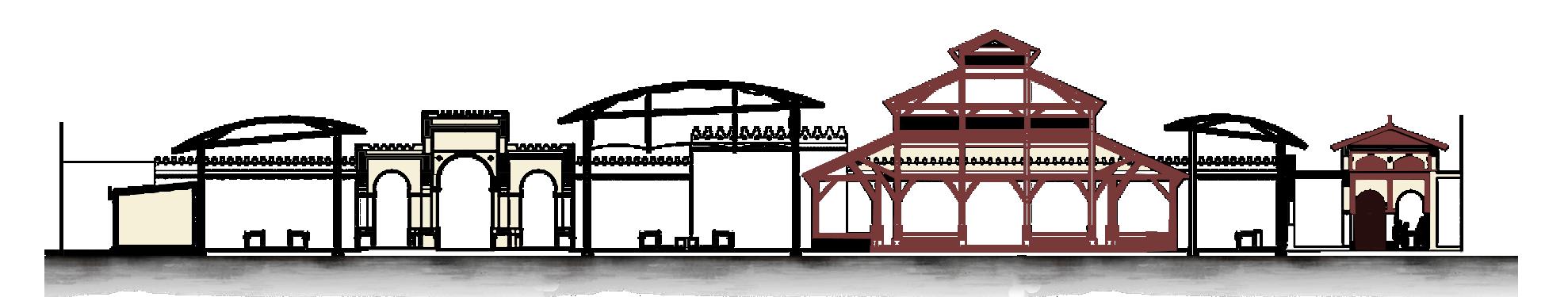

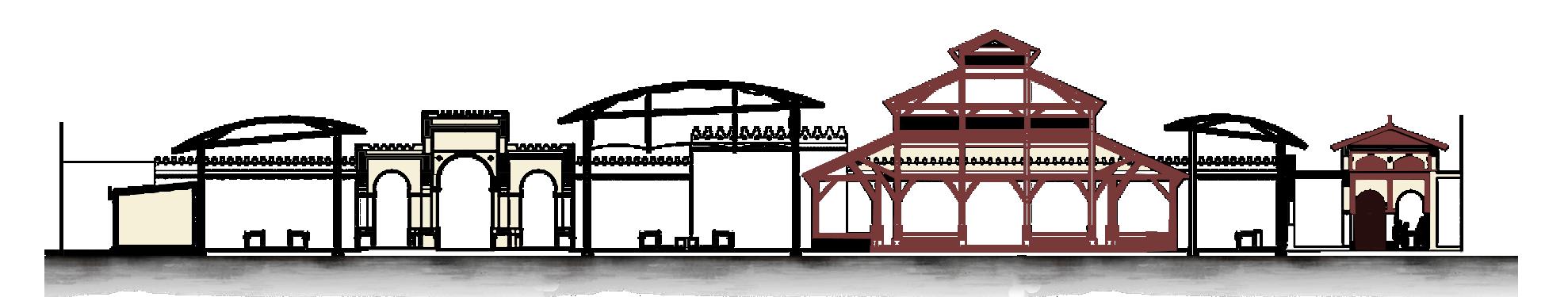

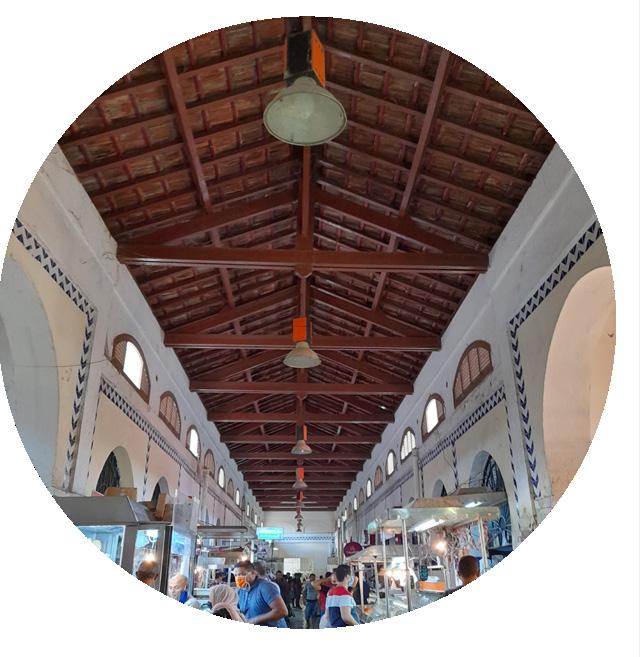

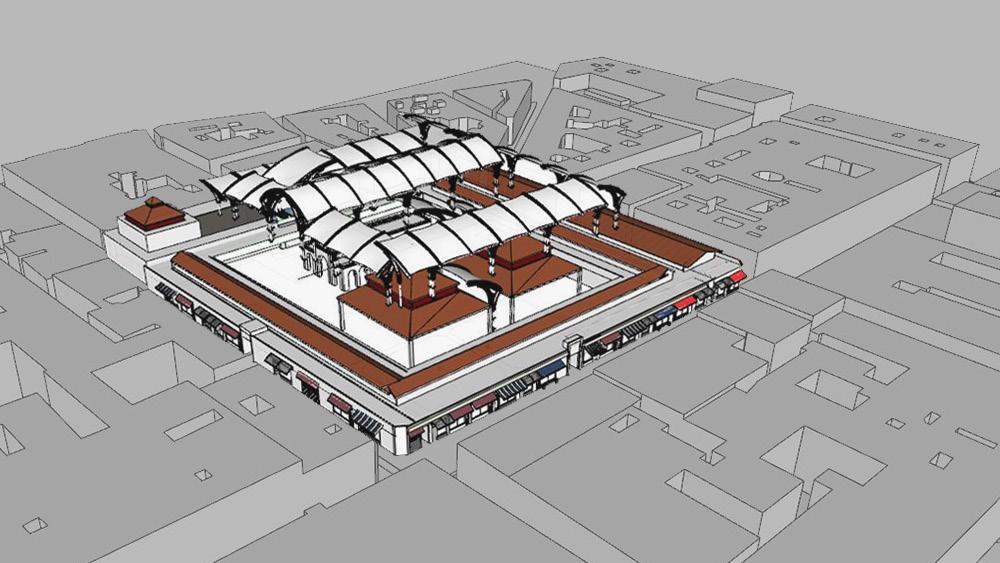

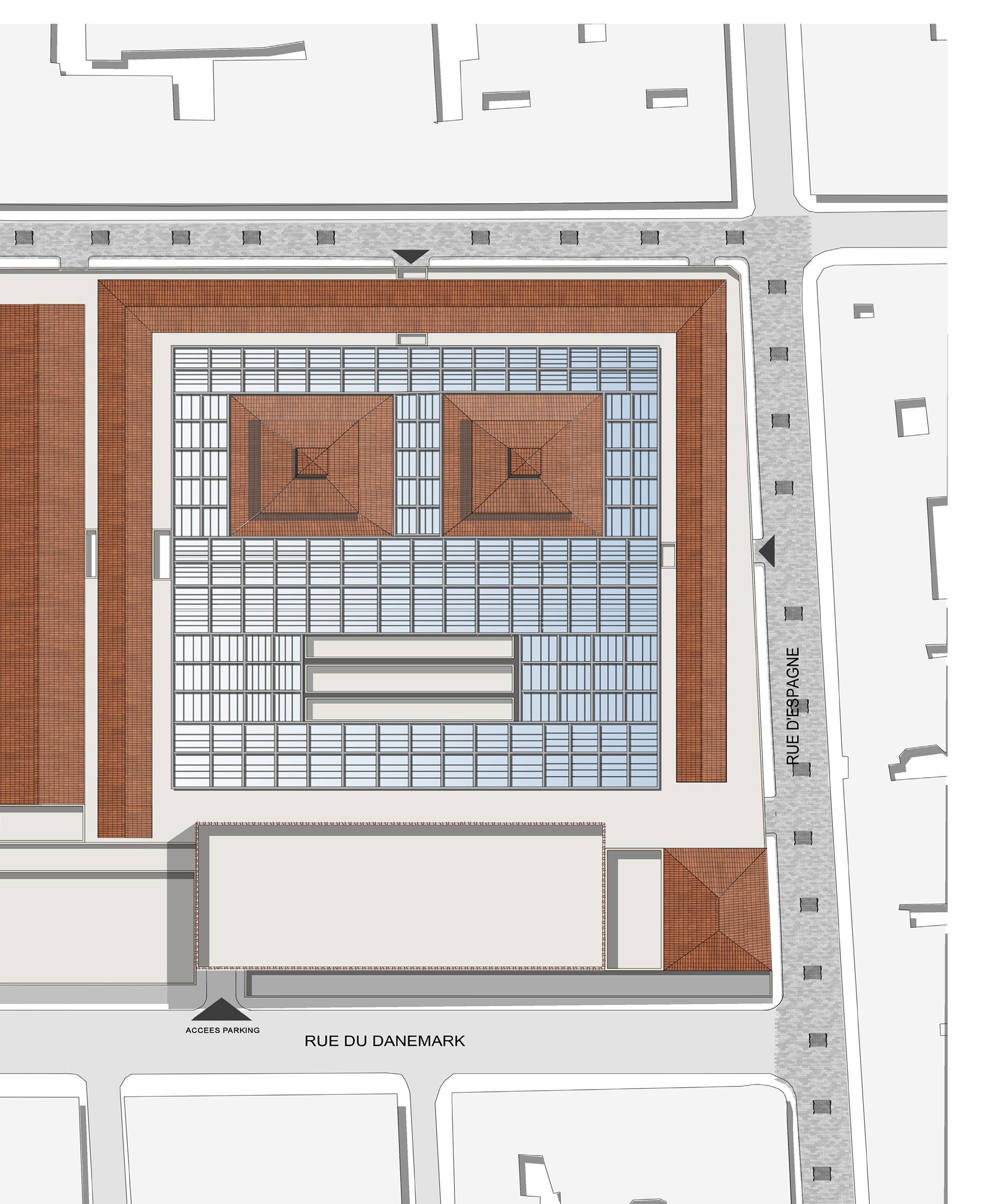

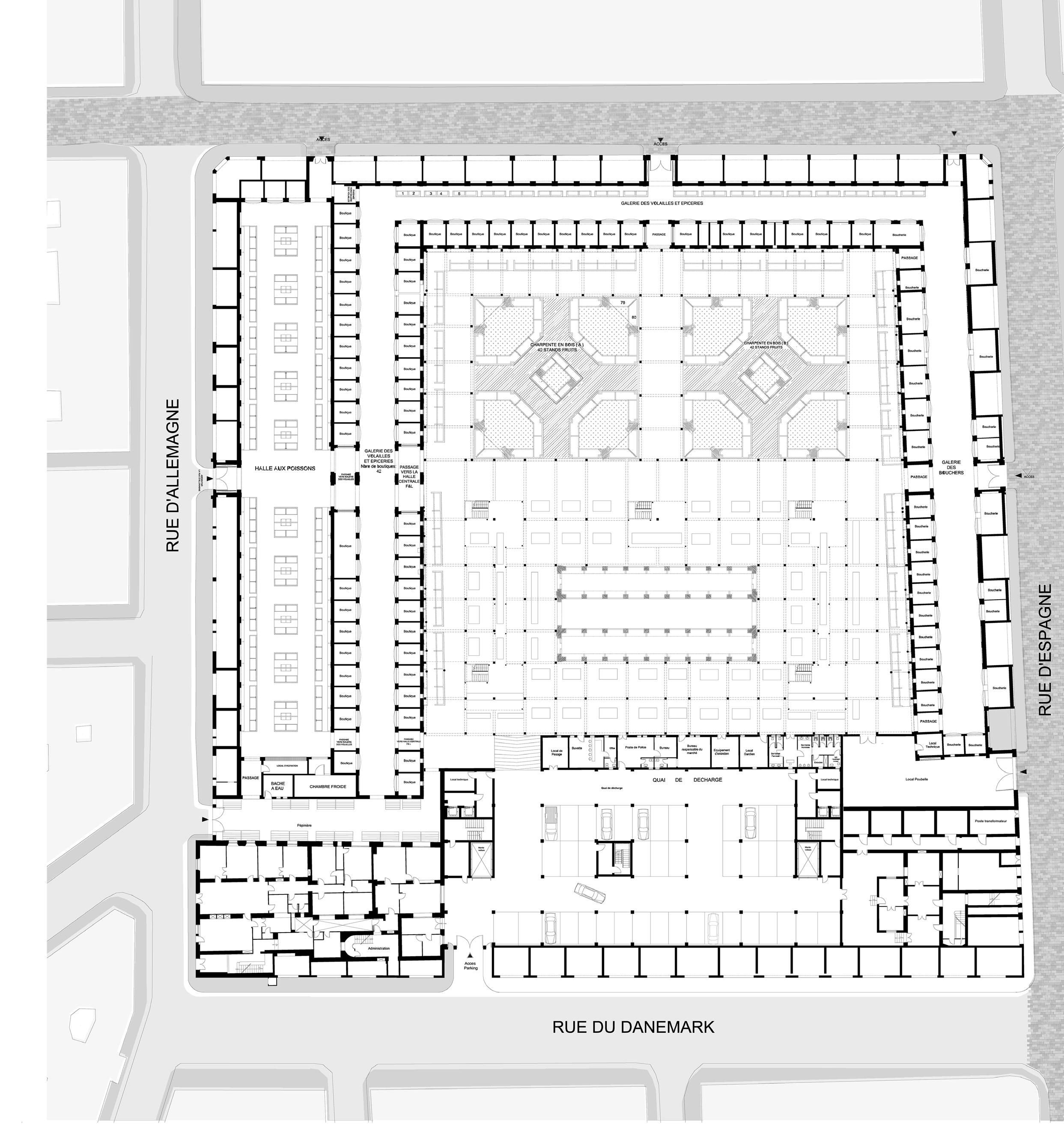

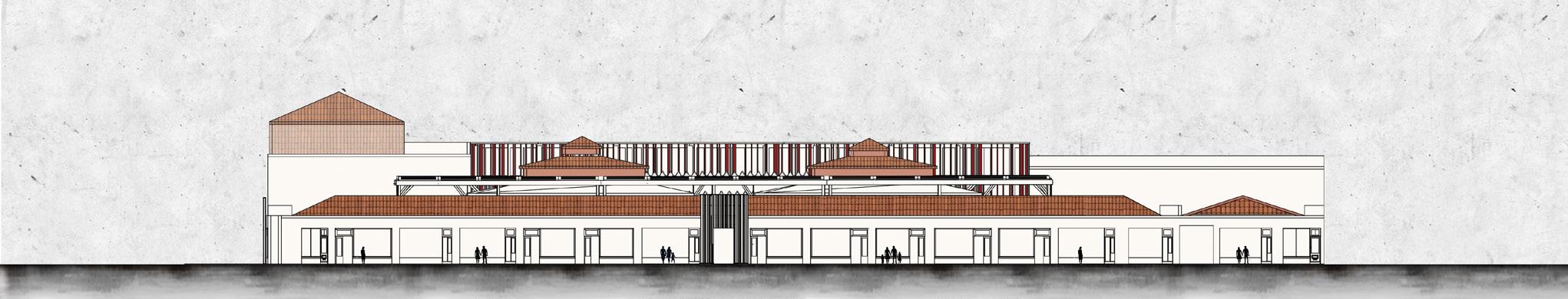

"Construit en 1891 dans un style mi-arabisant , combinant la brique rouge , la fonte et le bois. Le nouveau marché occupe un vaste quadrilatère de 11.000 m2 de superfice. Sur son pourtour et tout le long d’un couloir couvert et bien aéré , sont disposées des boutiques couvertes et classées par quartiers : ceux des bouchers , des épiciers , des marchands de volailles et de gibier , des marchands de légumes et de fruits."12

Figure 38 :Marché aux légumes ,source : www.picclick.fr

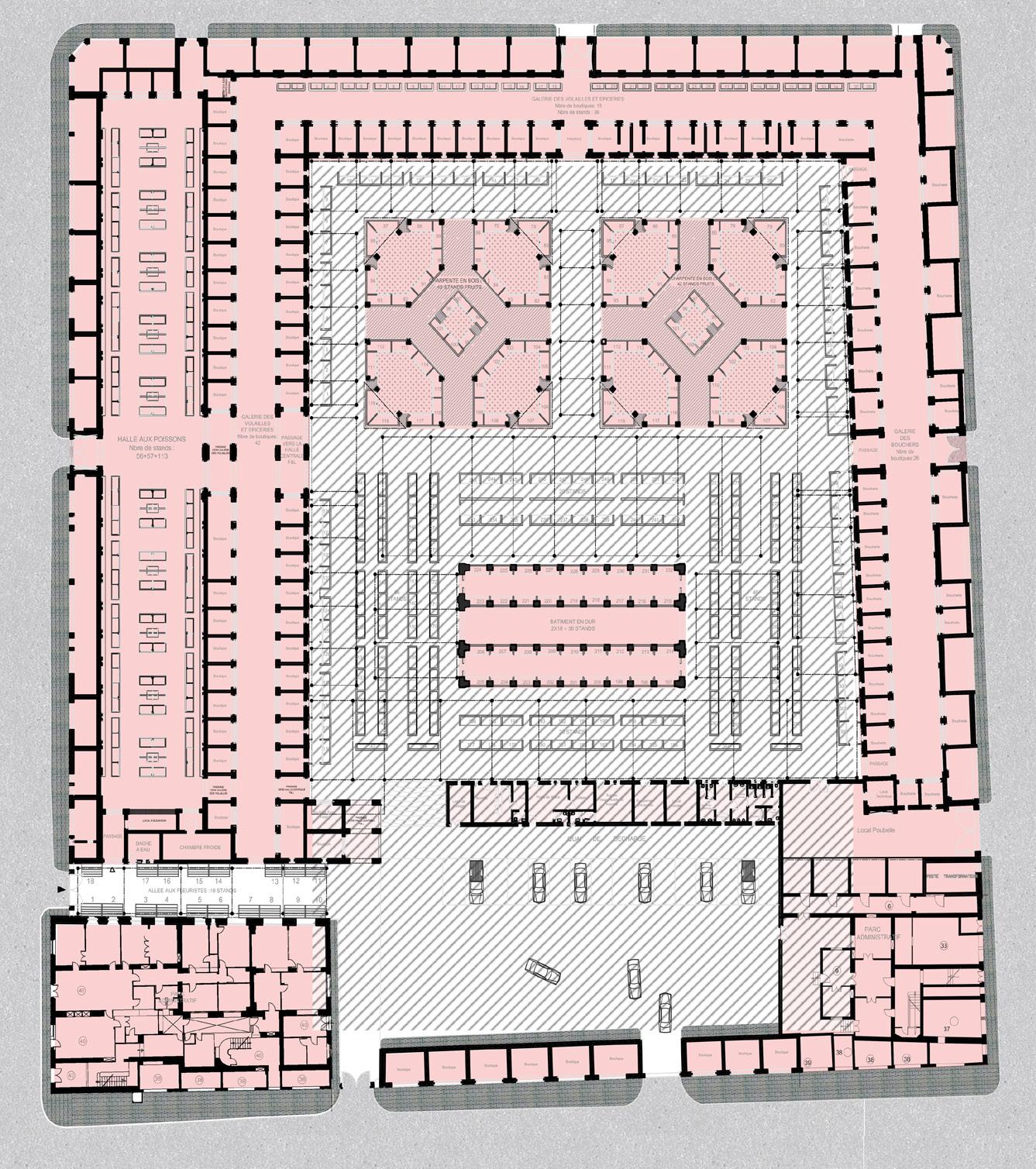

Figure 39 :Une ambiance dans le marché ,source : www.picclick.fr

Au centre du bâtiment , se trouve une grande cour sous des préaux ou sont installées les étals de la poissonnerie, lesquels seront transférés ultérieurement au pavillon qui constituait le foundouk. les huiles formants lui-même une partie presque indépendante du nouveau bâtiment , mais réservé uniquement au commerce des huiles avec onze boutiques affectées à cet effet la partie représentant le foundouk al-ghalla proprement dit contenait boutiques , une buvette , un café maure , des tables et deux caves pour la vente des poissons , un chalet de nécessité , des emplacements réservés à la vente des fleurs et des biscuits , ouvrant sur les rues d’Italie et d’Espagne.

12Ensemble des opinions communes aux membres d'une société et qui sont relatives à un comportement social.

44

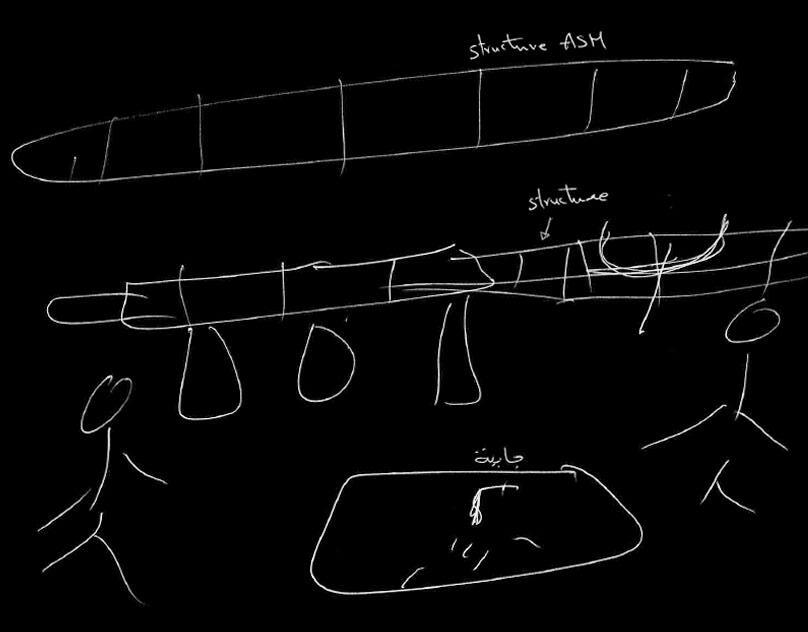

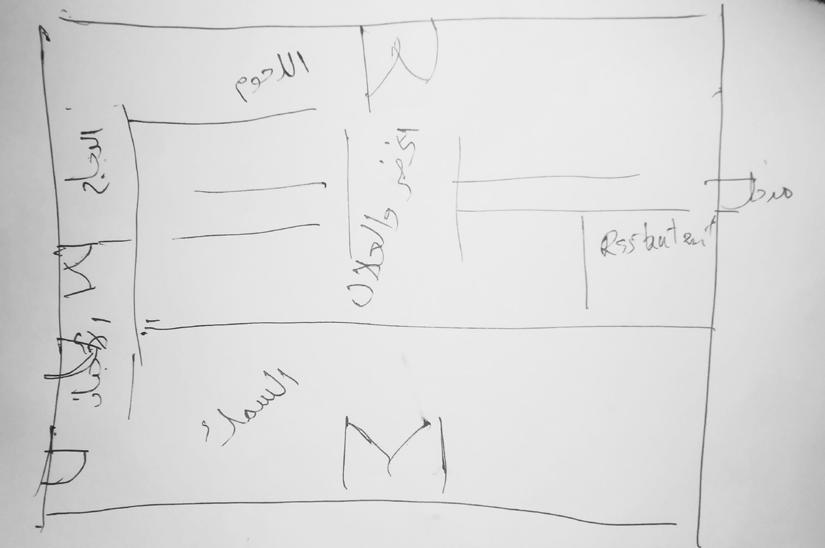

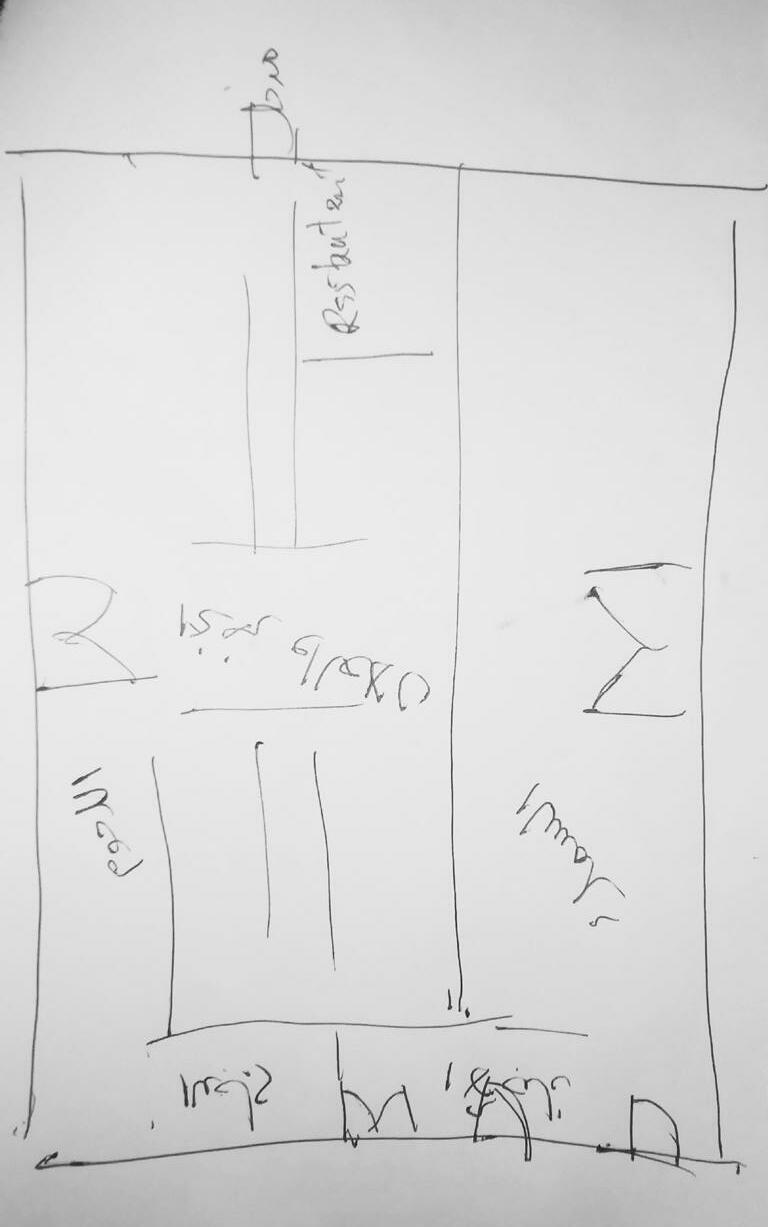

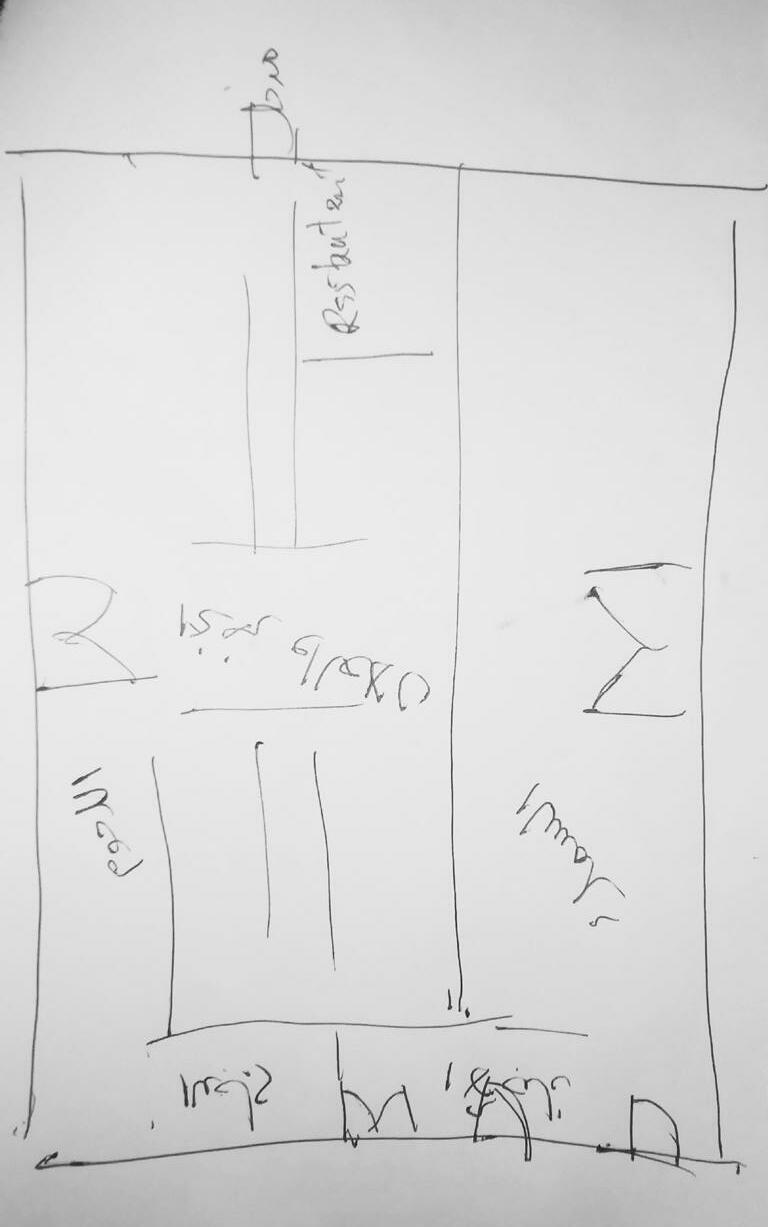

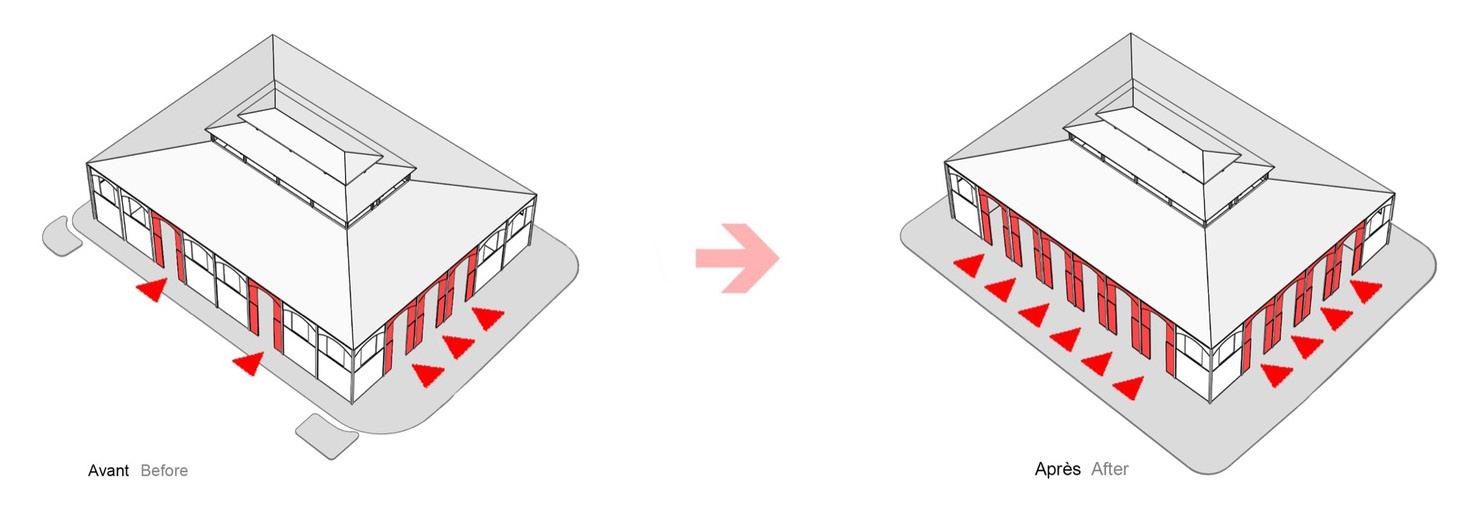

II.3.2. Réhabilitation et réaménagement du marché central par l’ASM

2007

“La mise en valeur du Marché Central participerait à penser une opération d’intégration urbaine valorisant l’interface entre la Médina et la ville basse, zone qui présente aujourd’hui des problèmes de dégradation ( Rue Al jazira, Rue Mongi slim) Mais qui représente une valeur patrimoniale liée à ses dimensions historiques , sociales et économiques.” 13

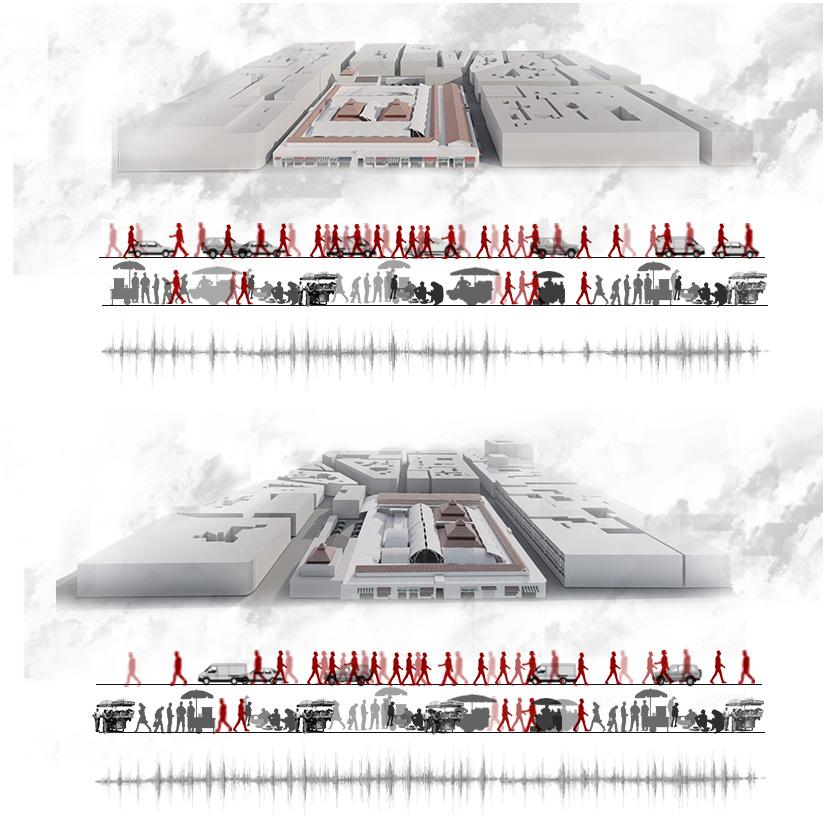

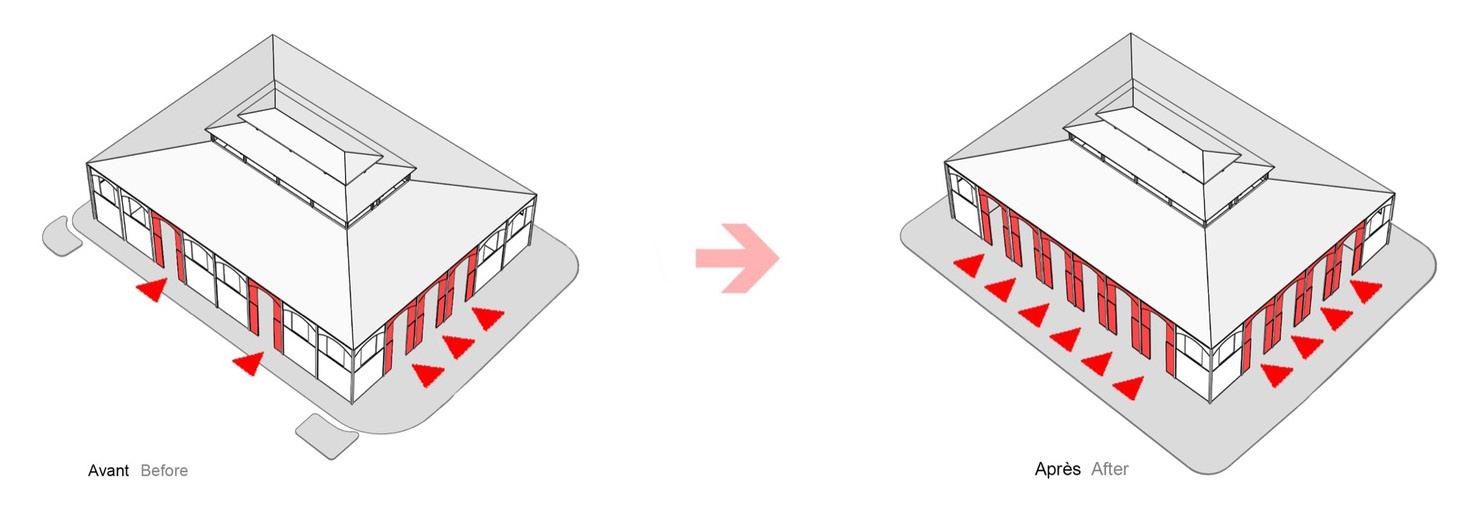

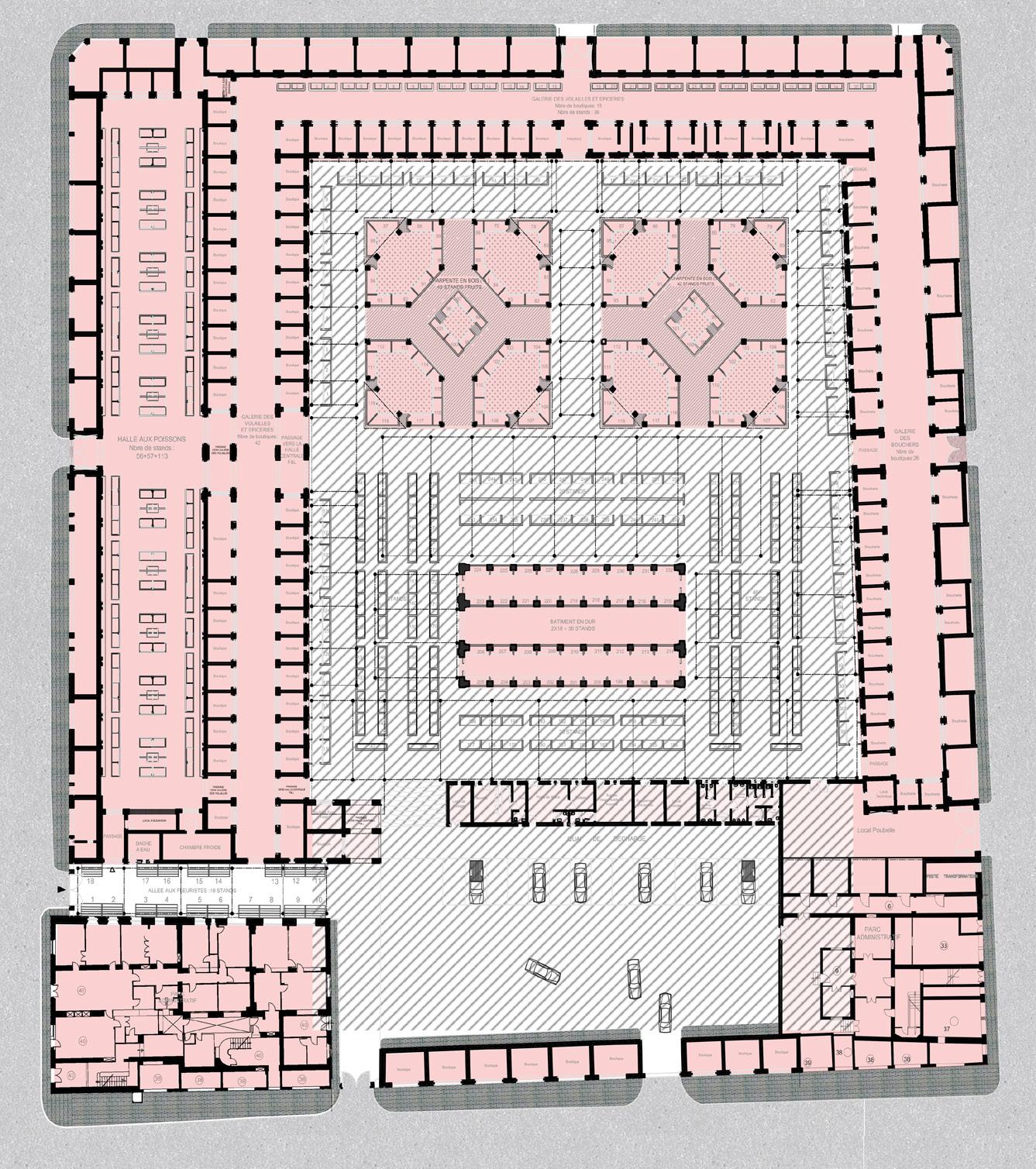

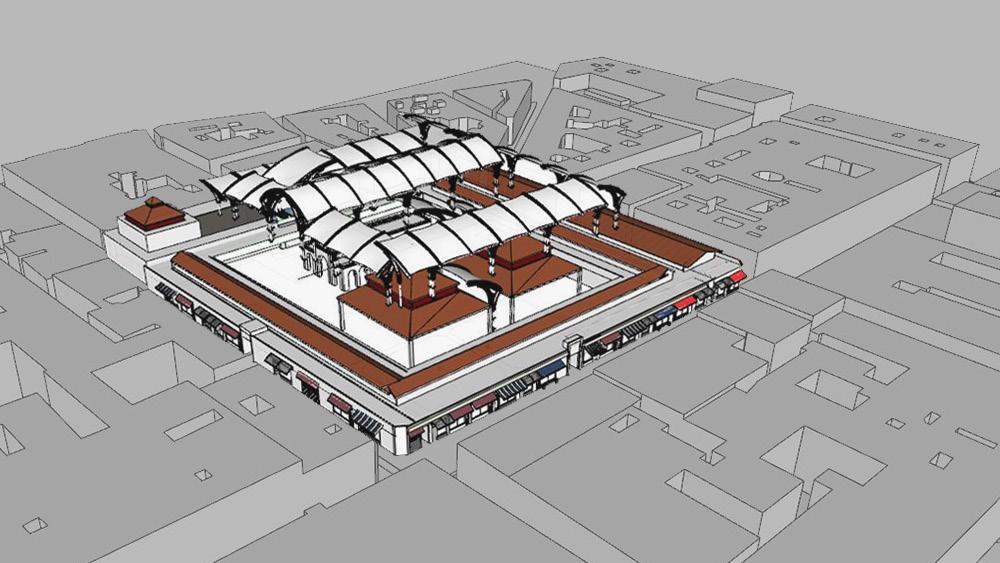

Le marché central implique l’adoption d’un parti d’aménagement et architectural à la fois audacieux et traditionnel: Un aménagement intérieur plus pratique et fonctionnel,optimisant l’utilisation de l’espace, organisant les flux , une reprise des façades , une mise aux normes de ces équipements.

Complètement réahbilité , le marché central, l'ancien «Fondouk El Ghalla», a été inauguré 2007, après quatre ans de travaux:

Restauration des halles, des façades de l'ensemble des commerces et des revêtements muraux. Rénovation des réseaux d'évacuation des eaux. Rénovation de la halle en bois située au centre du marché. Couverture des espaces extérieurs (en toile tendue)et des halles périphériques. Modernisation des équipements du marché.

C’est ainsi que les galeries commerçantes ont été réhabilitées, la halle aux poissons totalement réaménagée ainsi que celle des fruits et légumes.

Description fournie par l'ASM

45 Chapitre II : La

du

central

morpho-dynamique

marché

13

1 2 3 4 5

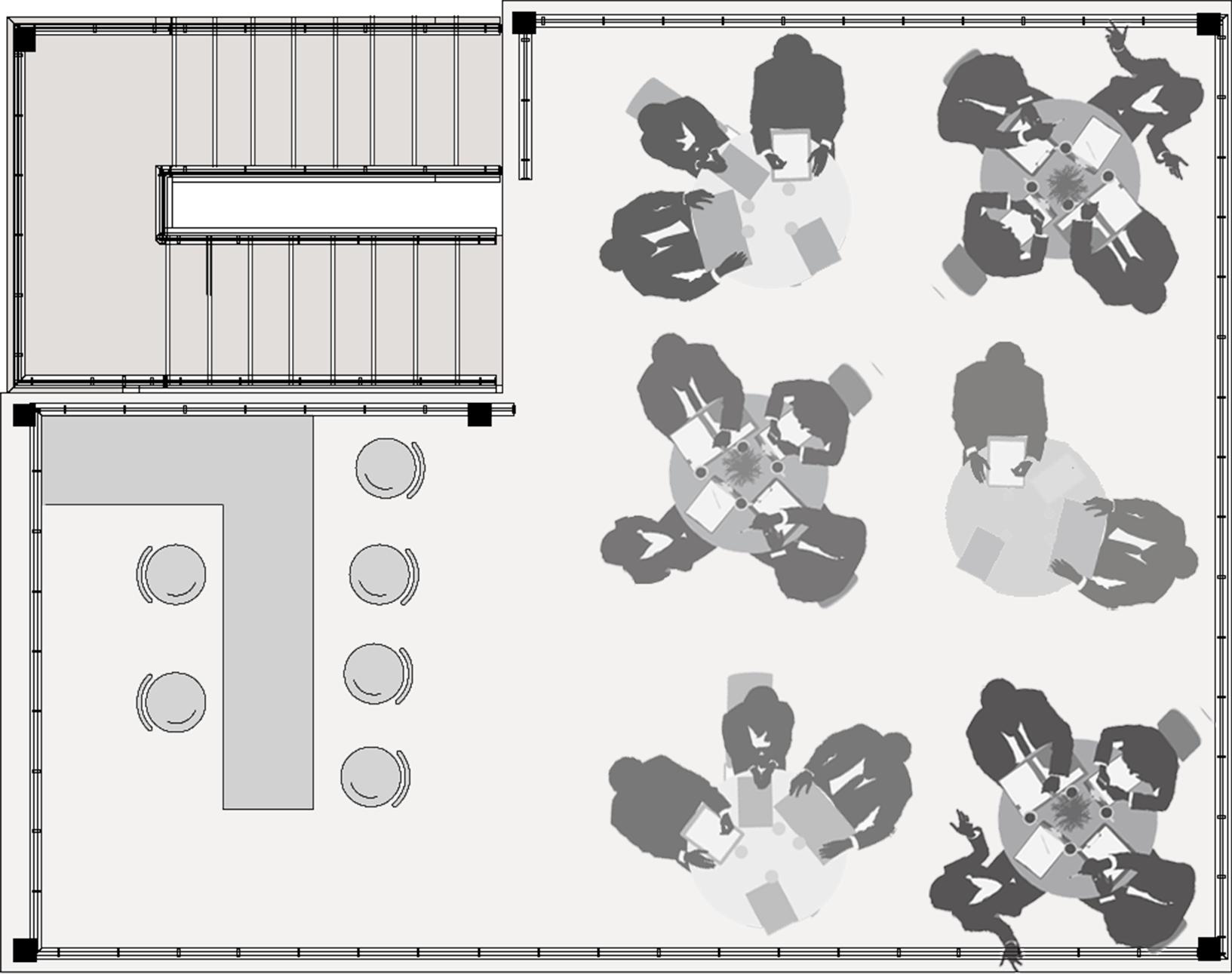

Le plan du marché avant l'intervention de l'ASM: Echelle 1/1000

le nouveau aménagement des stands la halle des poissons après aménagement

la Halle des fruits après

46

Chapitre II : La morpho-dynamique du marché central

après l'intervention de l'ASM

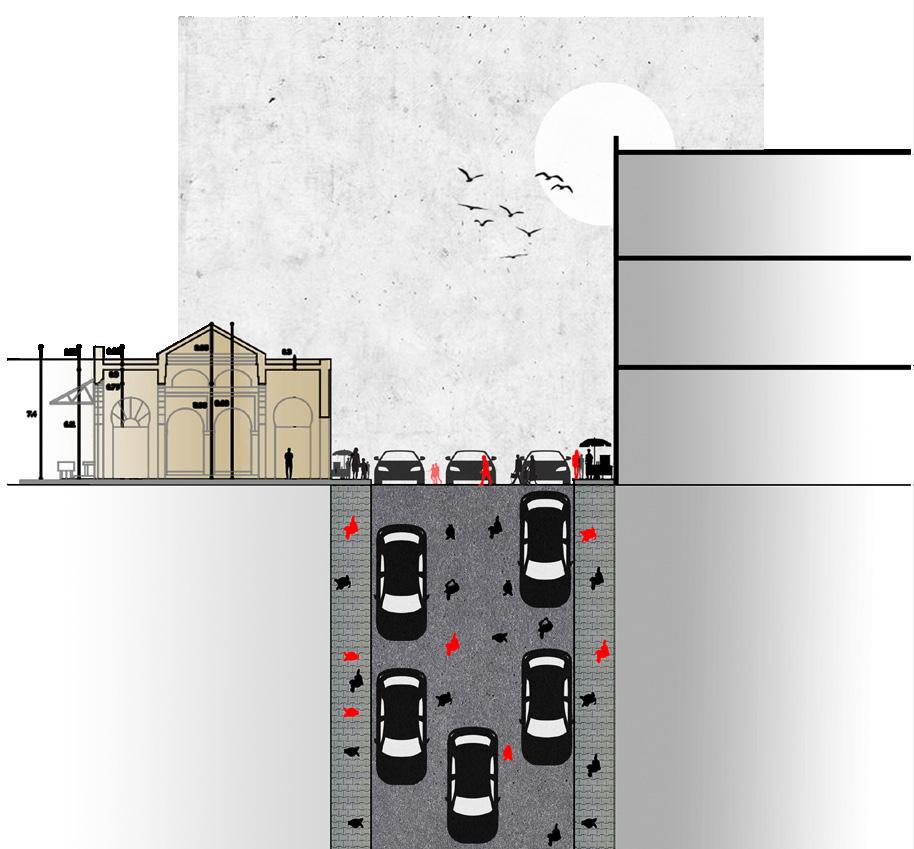

Coupe du marché avant l'intervention de l'ASM: Echelle : 1/1000

La galerie marchande

Coupe du marché après l'intervention de l'ASM : L'ajout d'une couverture en toile tendue Echelle 1/1000

Le marché des poissons L'étalage des fruits et des légumes

Figure 40 :la réhabilitation du Marché Central par l'ASM ,source : Schéma personnel

47

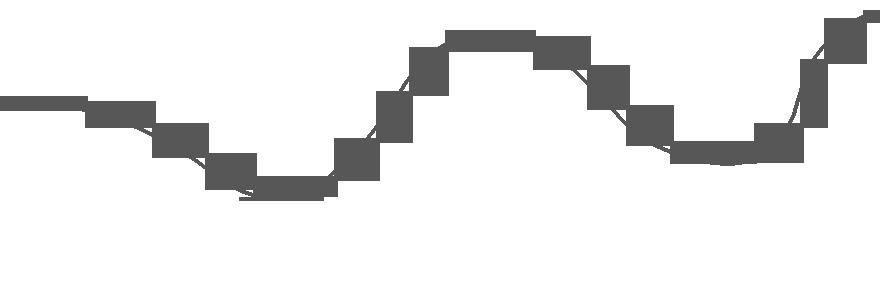

Figure 41 :Axe de synthèse ,Source : schéma personnel

Figure 41 :Axe de synthèse ,Source : schéma personnel

morpho-dynamique du marché central

Conclusion

Un bâtiment est une entité dynamique d'une complexité plus large. C'est un espace physique purement géométrique, faisant partie d'un territoire qui évolue dans le temps. le marché central ,comme centre ville de Tunis sont la superposition de strates successives au fil du temps. Les empreintes du passé sont tissées à travers un nouveau filtre contemporain, nous donnant un aperçu des couches historiques du bâtiment d'une part, et découvrant son potentiel social actuel d'autre part. De la naissance de la ville européenne au réaménagement de l'ASM, cette dynamique morphologique du marché se modélise dans le temps et dans l'espace, d’ou sa présence dans l’imaginaire collectif .

La morpho-dynmique

Le marché central de Tunis

Découvrir son potentiel social Sa présence dans l'imaginaire collectif

Figure 42 :la présence du marché dans l'imaginaire collectif ,Source : schéma personnel

49

Chapitre II : La

chapitre III

le marché central , des imaginaires

Figure 43 :une scéne dans le marché central ,source : collage personnel

Figure 43 :une scéne dans le marché central ,source : collage personnel

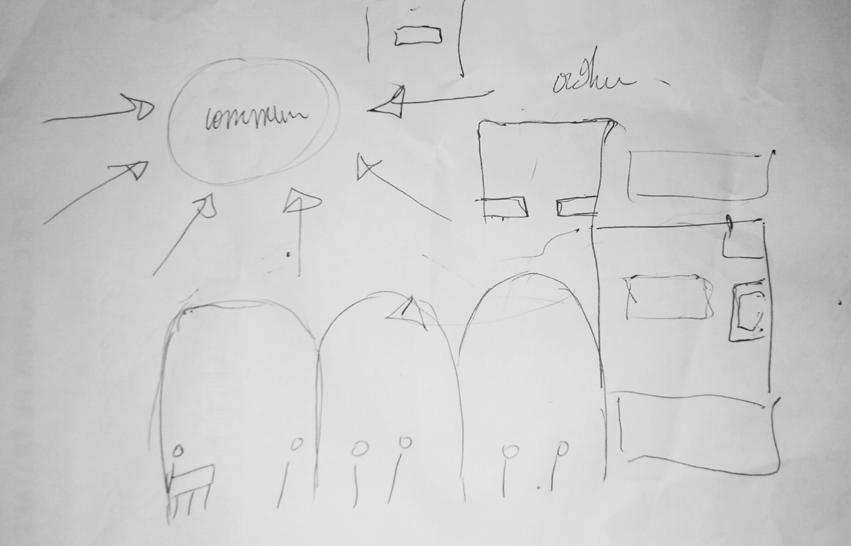

Après avoir étudié le marché central de Tunis en étant une dimension historique et son évolution à travers le temps , nous effectuons une lecture contextuelle à l’échelle urbaine et architecturale. Nous procédons, dans un second lieu, à analyser les séquences du vécu urbain et social spécifique du support d’intervention et son environnement immédiat avec un relevé de l’état des lieux ainsi que son analyse pour connaître ses différentes particularités architecturales et structurelles afin d’en tirer les potentiels à exploiter et les contraintes à améliorer.

Le chapitre présenterait,en second lieu,l’immersion dans la dimension d’imaginaire collectif à travers la construction d’un protocole d’analyse orienté qui sert à superposer les filtres socio spatiales pour en tirer des conclusions.

introduction

Les imaginaires pour une révision du Marché Central de Tunis

III.1. Construction d'un protocole d'analyse orienté "imaginaire"

III.1.1. l'imaginaire collectif , quels perspectifs ?

Généralement, quand nous évoquons les marchés , nous nous concentrons sur la fonction qu’ils assurent.

Certes , partout dans le monde, la valeur du marché dans la ville est primordiale ,et c’est le cas du marché central de Tunis. Il a été conçu dans les années 30, et depuis lors il s'est dégradé même après les restaurations effectuées par l’ASM. Outre la fonction initiale qui est le commerce, il doit être actualisé pour répondre aux besoins des citoyens de la ville de demain.

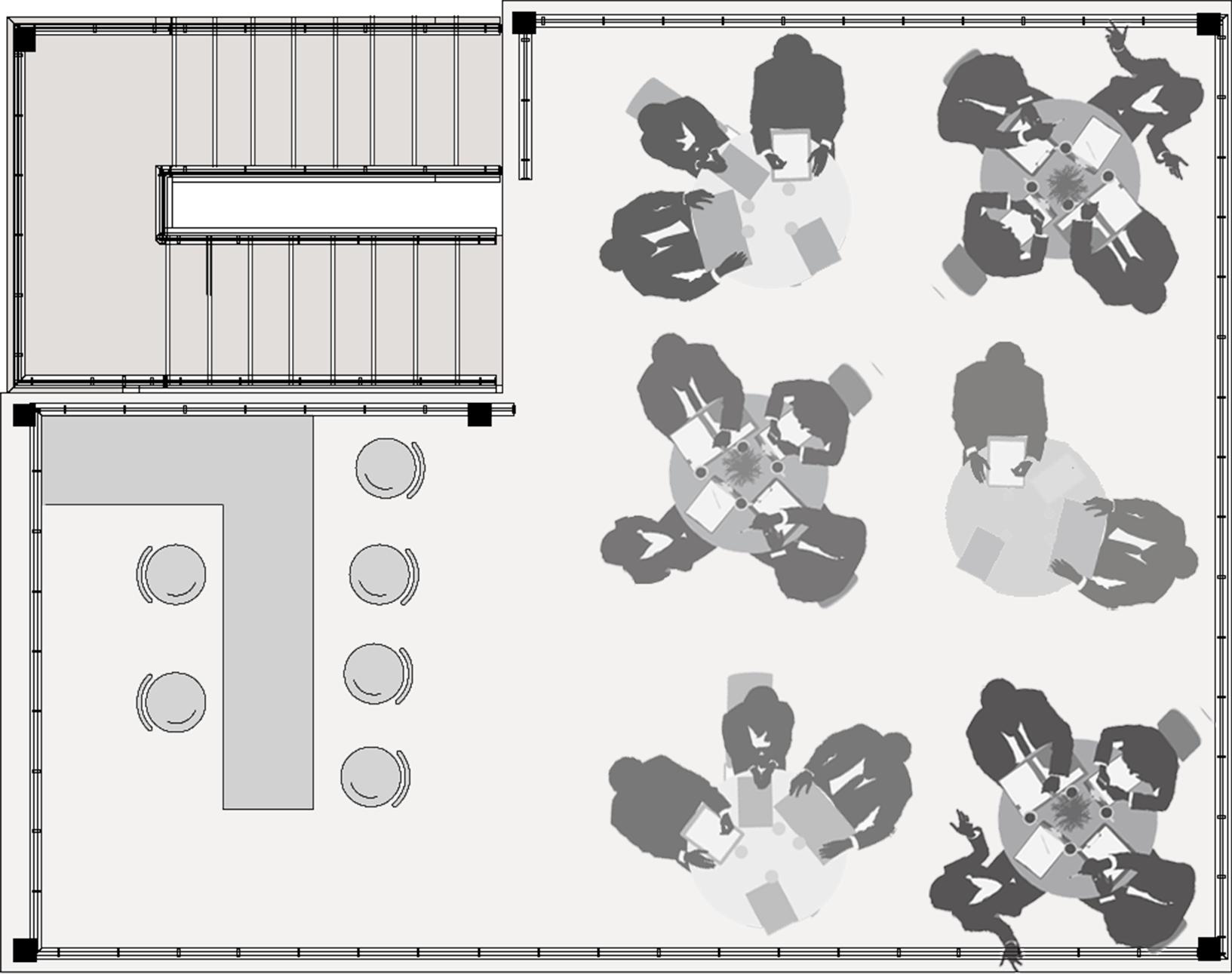

Indépendamment de la fonction évolutive du marché , nous explorons l’imaginaire collectif comme concept mais aussi outil aide à repenser l’espace du marché à l’échelle des différentes formes d’appropriation des espaces du marché par les différents usagers de l’espace. Cette voie d’interroger l’Homme commun mais aussi l’Homme fréquentant usuellement l’espace permettra de concevoir différentes solutions permettant l’actualisation du bâtiment . Interroger l’imaginaire des gens afin qu'ils puissent caractériser spatialement leur rapport à cet espace commercial.

Contexte Concept

Interroger l'imaginaire collectif

Figure 44 : Entre le concept et le contexte. Source : schéma personnel

52

Le Marché Central de Tunis

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires

III.1.2. L'imaginaire, une boîte à outils conceptuels

Avant d’entamer le travail de terrain, nous avons jugé nécessaire d'élaborer un protocole d'analyse qui met en valeur notre contexte par rapport au concept.

le marché en tant que vécu et repère de ville constituent les autres paramètres de l’analyse .

Pour cela, notre analyse contextuelle comprend deux dimensions :

Dimension 1 : Le marché central en tant que vécu et perçu dont le premier volet est l’observation sensible du terrain .

Cette analyse se base sur les configurations spatiotemporelles des éléments d’investigation contextuelles.

Dimension 2 : Interroger l’imaginaire des gens : donner le crayon pour dessiner afin de faire une interprétation de ces représentations.Des entretiens semi-directifs ont ensuite été menés auprès des différents usagers de cet espace.

Figure 45 : Protocole d'analyse contextuelle. Source : schéma personnel

53

III.2. Le marché central , un vécu

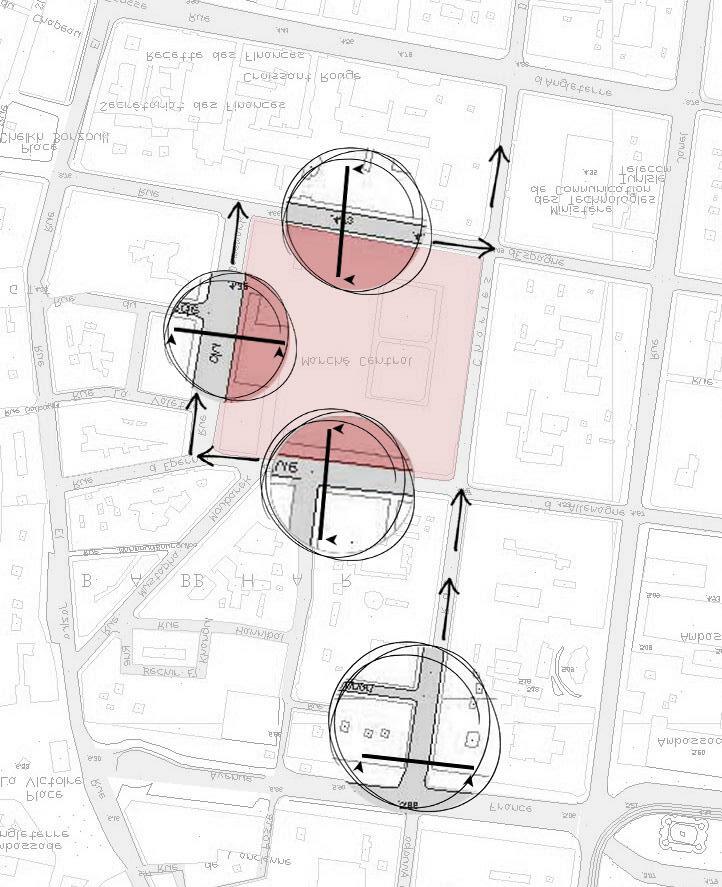

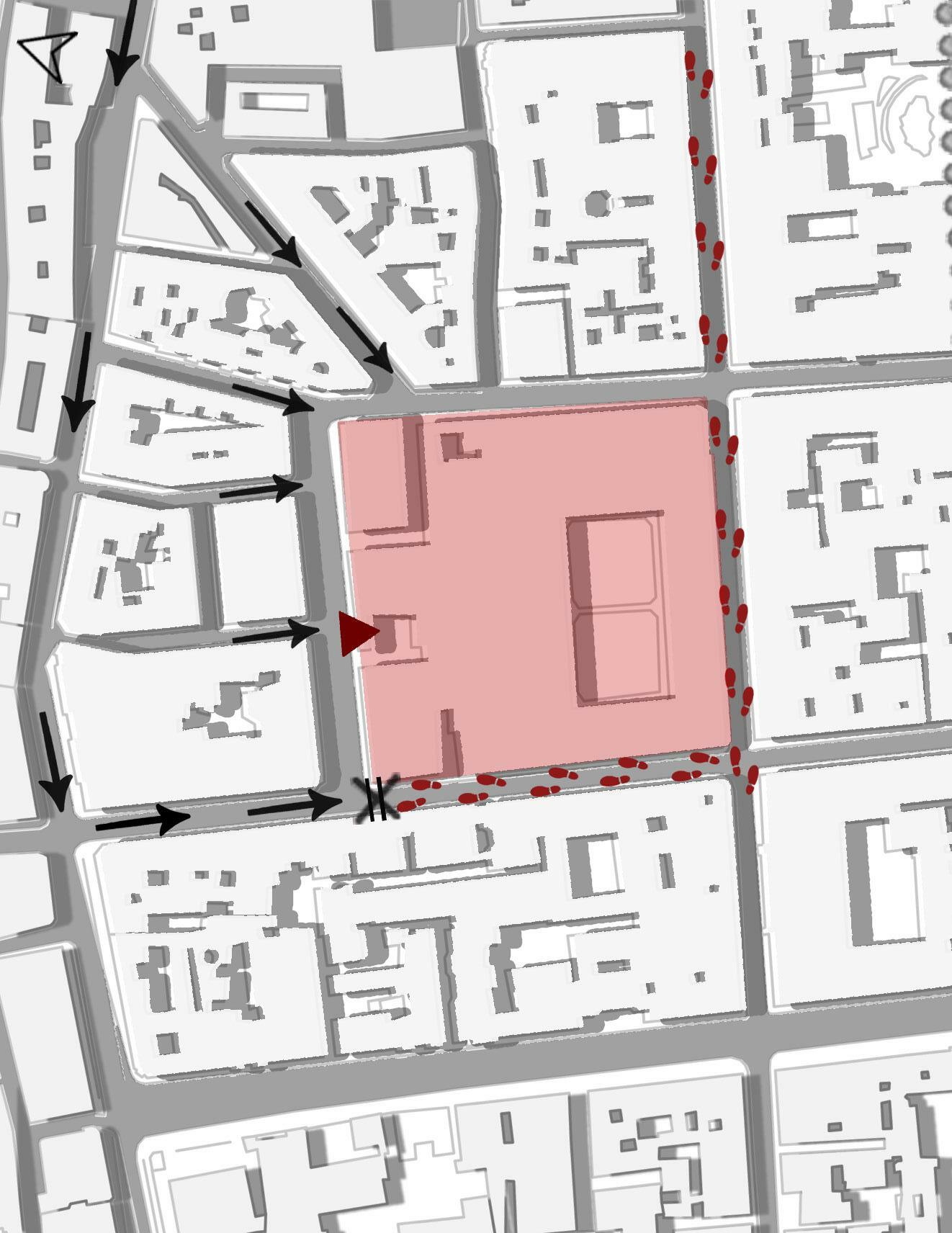

III.2.1. A l'échelle urbaine

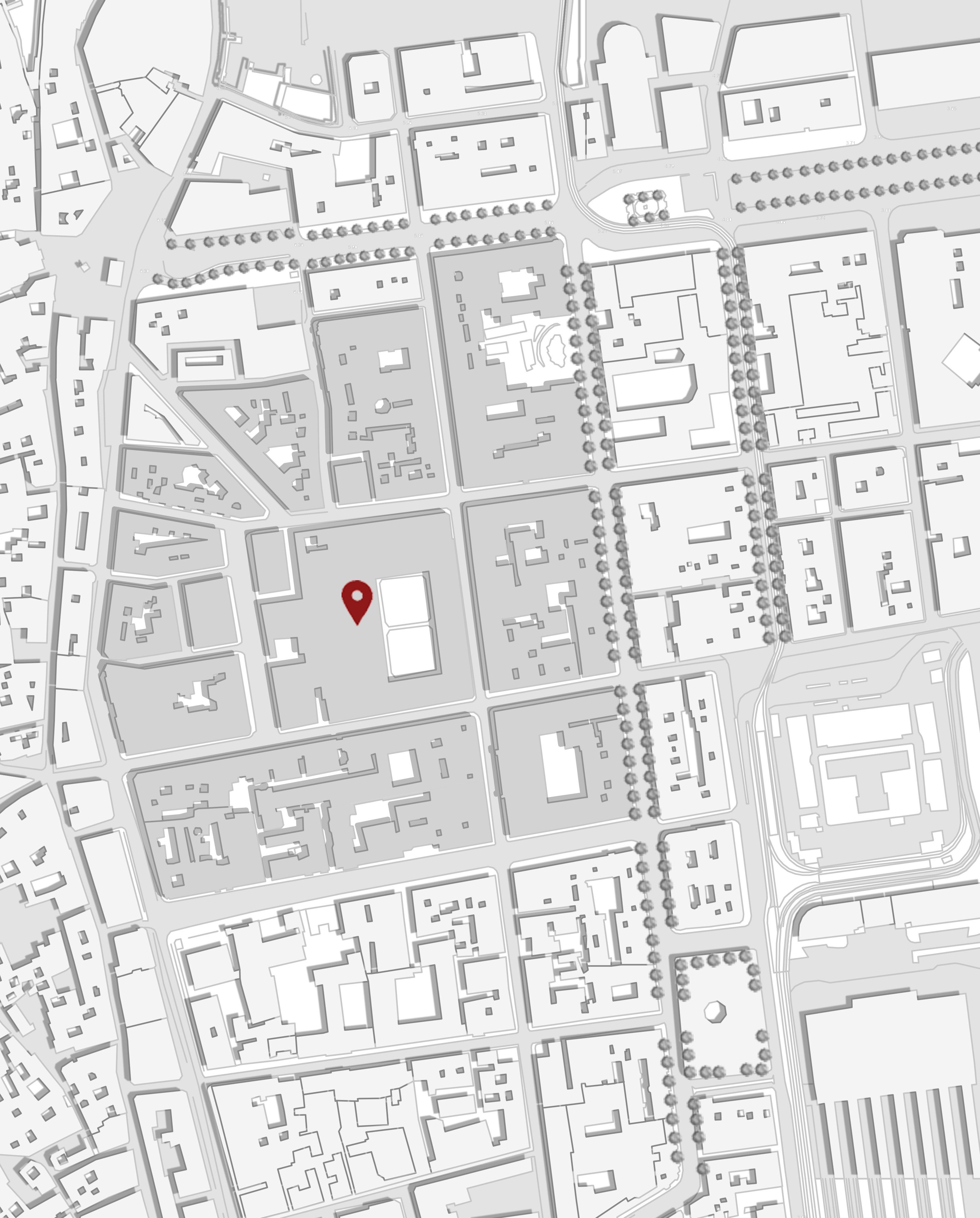

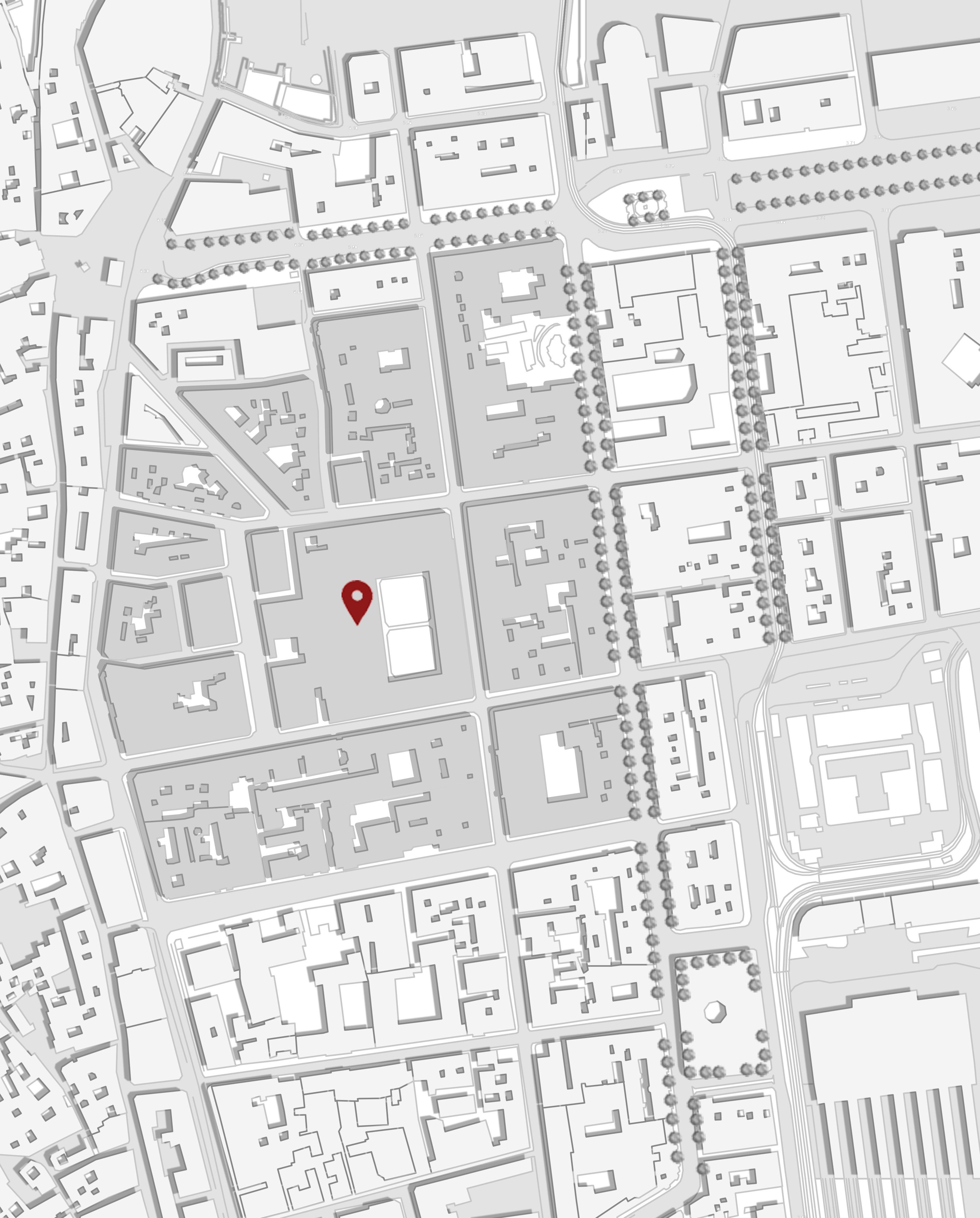

•

Délimitation du périmètre d'étude

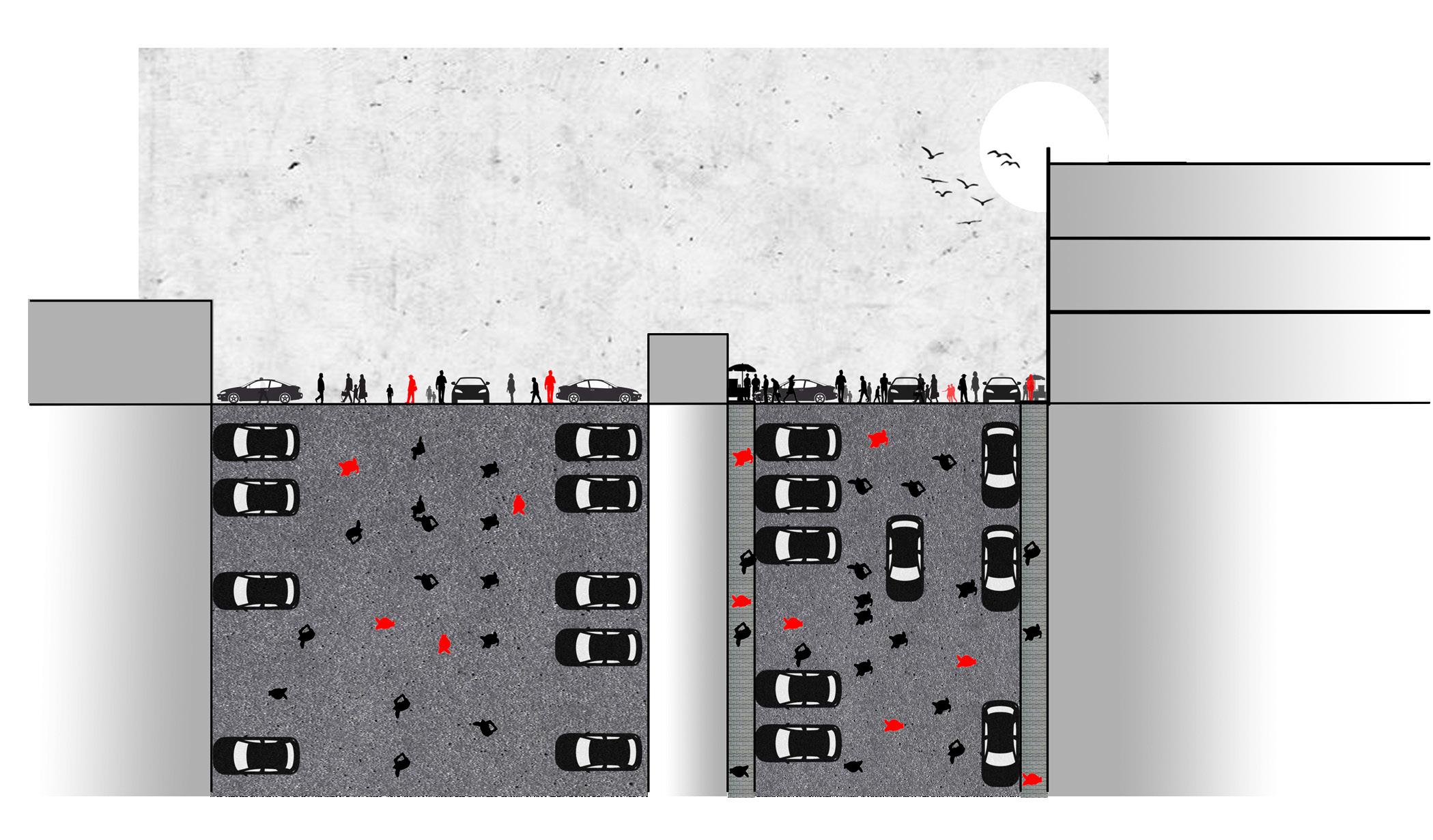

Le marché se situe entre deux tissus urbains différents : le premier est celui de la Médina: tissu organique à toile d’araignée, le second est celui de la ville coloniale ; tissu régulier et orthogonal.

Le marché central est orienté selon la direction Nord Ouest afin d’assurer la ventilation de ces espaces.

Situé sur la trame coloniale , Il occupe à lui seul , un îlot de dimensions importantes par rapport aux parcelles avoisinantes et de structure imposante.

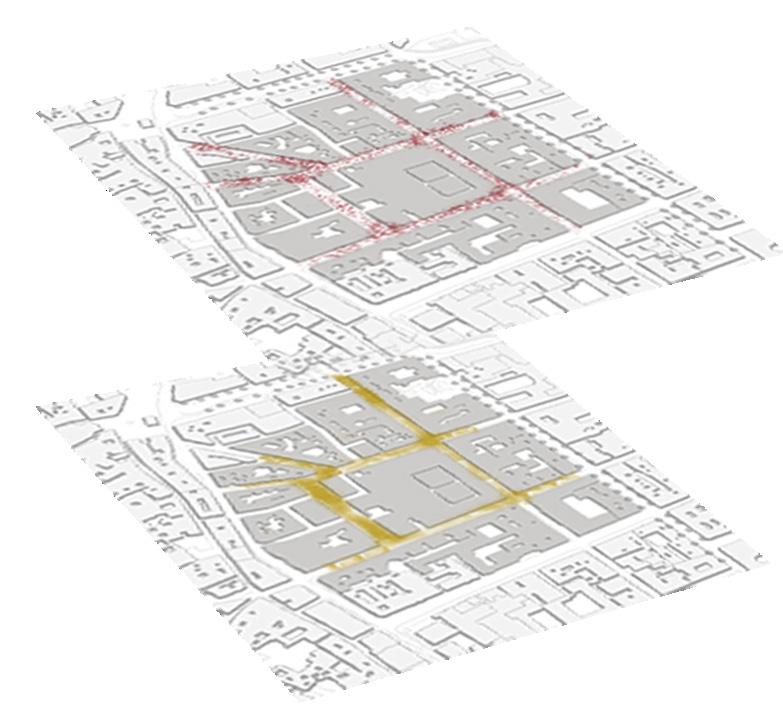

Notre périmètre est composé du marché central avec les quatres rues autour de cet îlot :

Rue Charles de gaulles Rue d’Espagne Rue d’Allemagne Rue du Danemark

54

Le

des

Rue Jamel Abdennaser Rue Charles de gaulles Rue d'Allemagne Avenue Habib Bourguiba La Médina Bab Bhar Place Barcelone La ville Coloniale La gare Rue d'Espagne Rue du Danemark Rue Aljazira Périmètre d'étude Le Marché Central Figure 46 :Figure : Situation et délimitation du périmètre d'étude .Source : PAU 0 100m

Chapitre III:

marché central ,

imaginaires

• Voiries

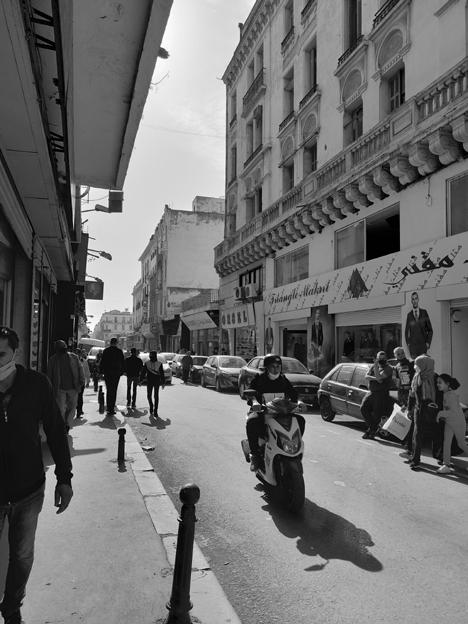

Avec un emplacement stratégique dans la ville coloniale , le marché central occupe tout un îlot rectangulaire au centre ville de Tunis. Il est entouré de quatre voies véhiculaires dont les plus fréquentées sont rue Charles de gaulles et rue d’Espagne.

La Zone urbaine du marché se caractérise par une diversité de voiries : Les unes sont principales et d’autres sont secondaires. Cette richesse amplifie la fréquentation de la zone par plusieurs catégories d’usagers, ce qui la rend un point de convergence .

L'îlot dans lequel s’inscrit le marché central bénéficie d’un réseau de voirie très important : la largeur de ses voiries principales ce qui favorise l'accessibilité.

56

1 Croisement entre l'avenue Habib Bourguiba et Rue Charles de Gaulles

2 Croisement entre Rue d'Allemagne et Rue Amilcar

3 Croisement entre Rue d'Allemagne et Rue Charles de Gaulles

57 Chapitre III: Le marché central , des imaginaires 4 5 6 6 Croisement entre Rue d'Allemagne et Rue du Danemark Croisement entre Rue Charles de Gaulles et Rue d'Espagne Croisement entre Rue d'Espagne et Rue du Danemark Noeud urbain Noeud urbain Voie principale Voie secondaire Figure 47 : Les voiries et les noueds urbains . Source : schéma personnel 1 2 3 4 5 6 0 100m

58 • La

1 1 2 2 3 3

dynmaique urbaine

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires

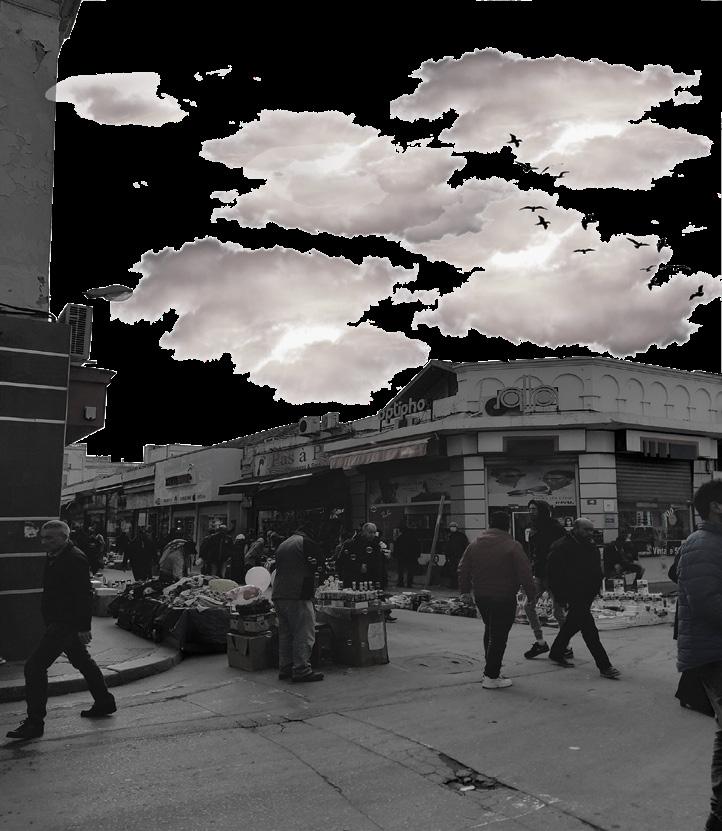

Rue Charles de Gaulles

Rue d'Espagne

piéton Flux véhiculaire

1 2 3 Flux urbain

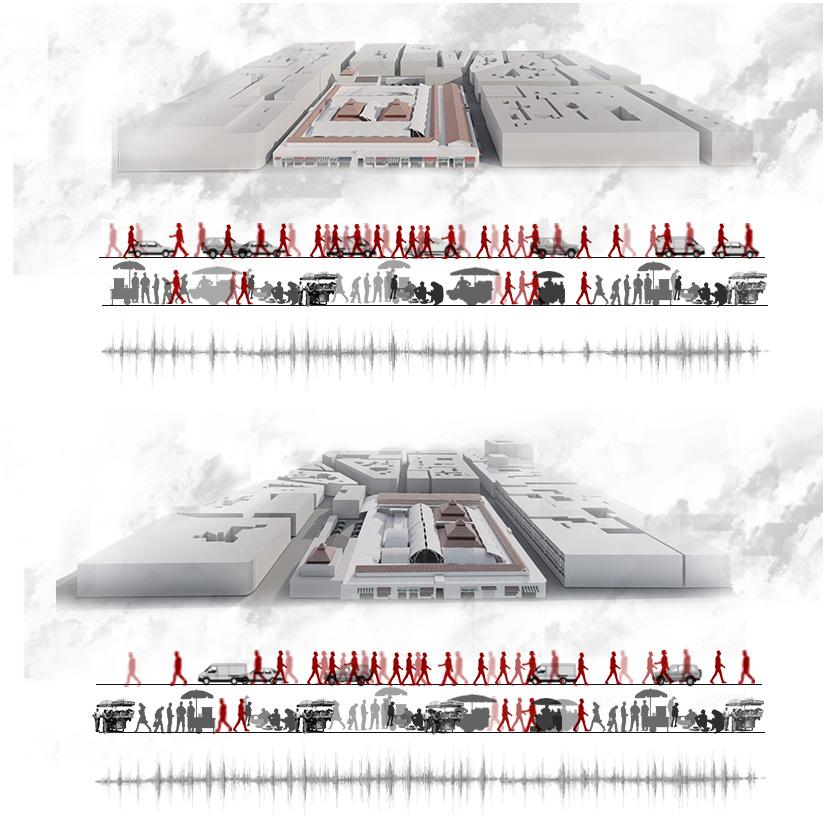

Commerçants informels Analyse du sonore

Figure 48 : Le Flux urbain . Source : schéma personnel

Le flux piéton varie selon le temps et les saisons et dépend des fonctions de chaque rue. En effet , il est concentré aux alentours du marché essentiellement à la rue de Charles de Gaulles et rue d’Espagne. Ces rues présentent un flux piéton important basé sur la présence des commerçants informels et des marchandises. La diversité des activités économiques entre les boutiques, les marchandises sur la rue et le marché central offre une circulation dynamique quotidienne.

Le site se présente animé par différents types d’usagers: Les simples passagers , les commerçants , les gens qui viennent spécifiquement pour le marché , les habitants du quartier. L’intensité du flux véhiculaire se différencie selon le temps , mais généralement il est moins important que le flux piéton.

59

Flux

0 100m

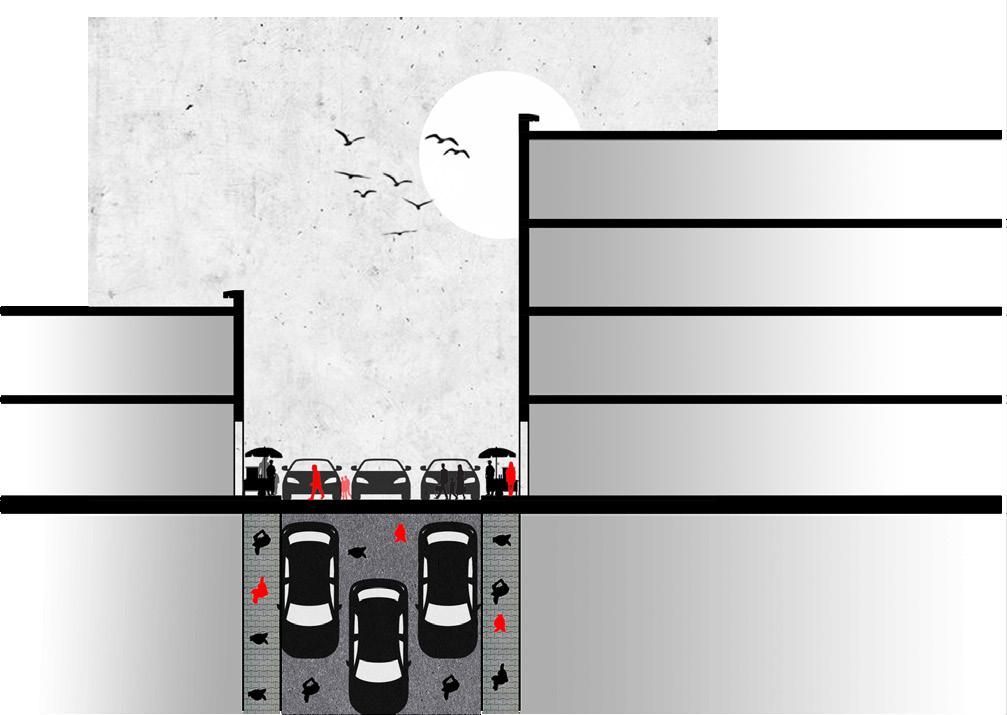

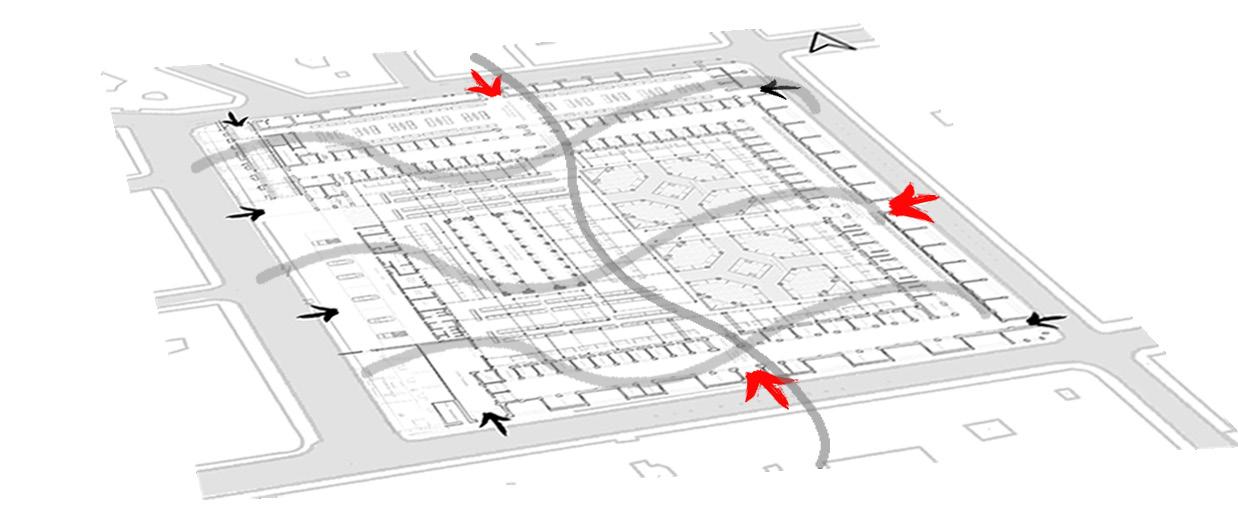

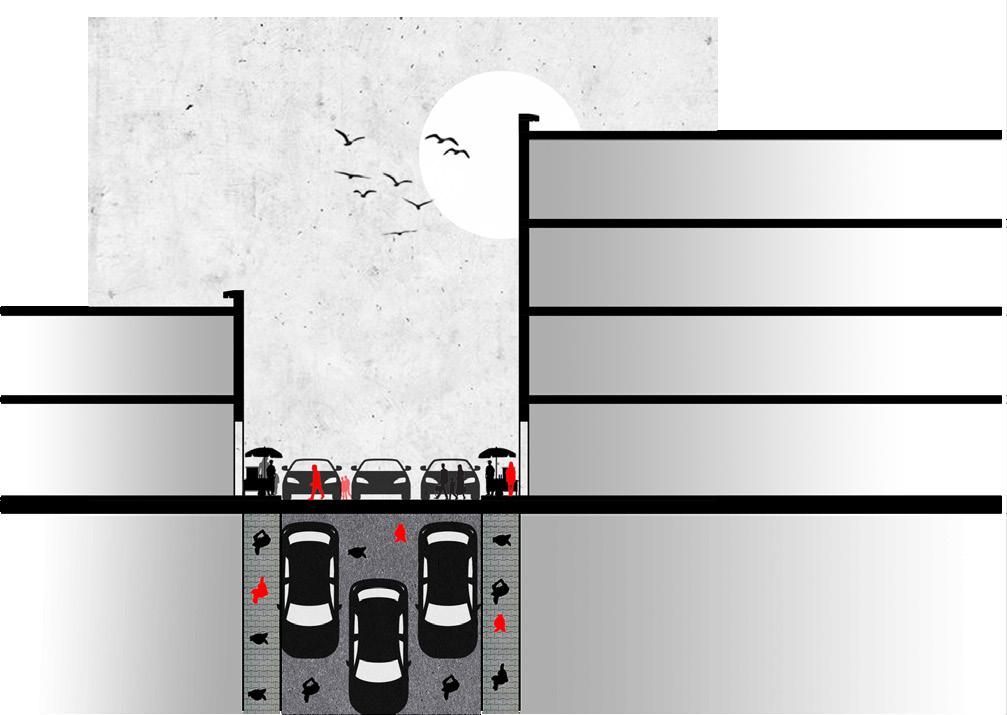

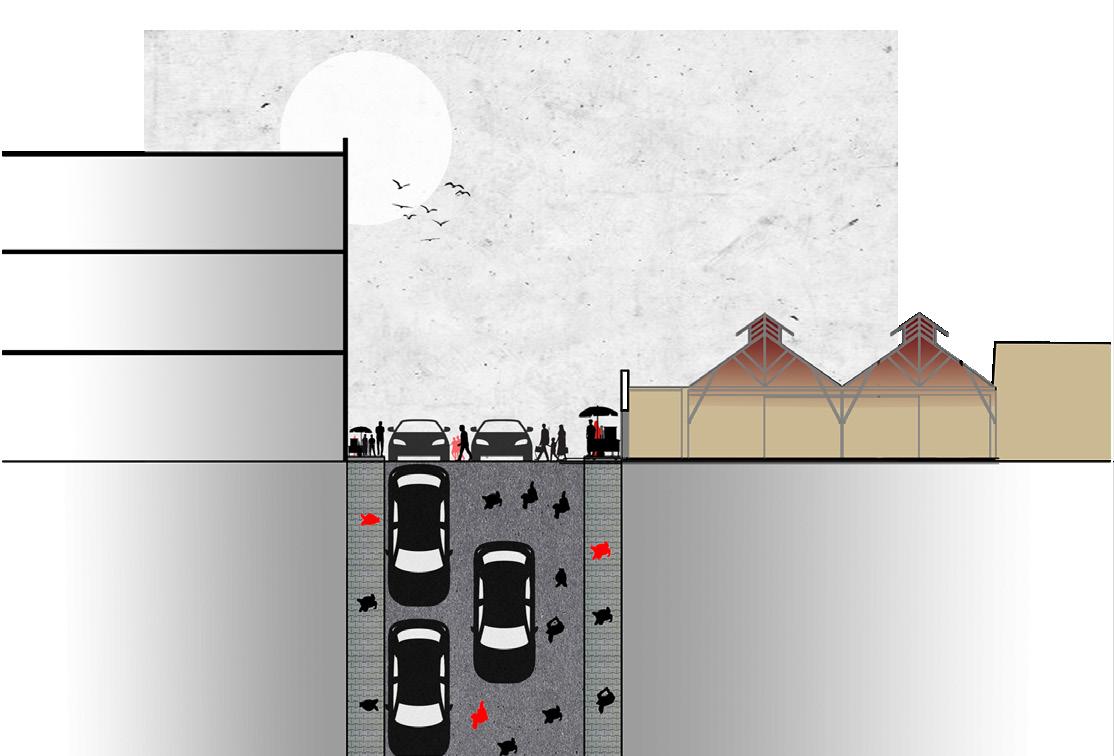

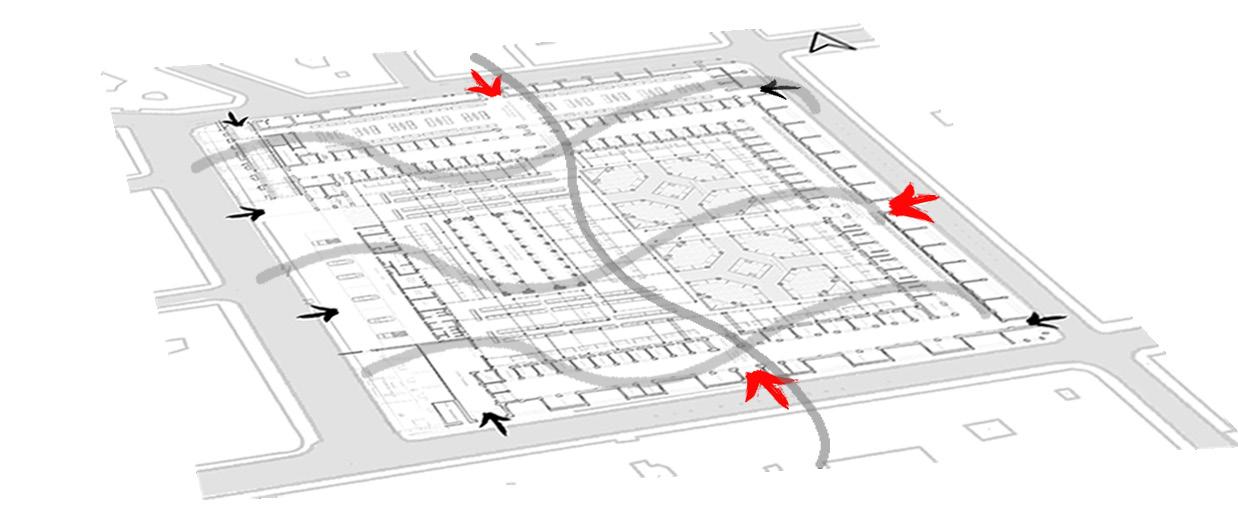

• Stationnement

D'après l’analyse de la situation actuelle du stationnement dans la zone d’étude, nous constatons une surcharge dans les rues autour du marché, ce qui affirme le manque de places de stationnement.

La suroccupation des rues amplifie le problème de l’embouteillage et le désordre flagrant aux alentours du marché.

60

Saturation du flux

Marché central

Figure 49 : Le stationnement . Source : schéma personnel

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires

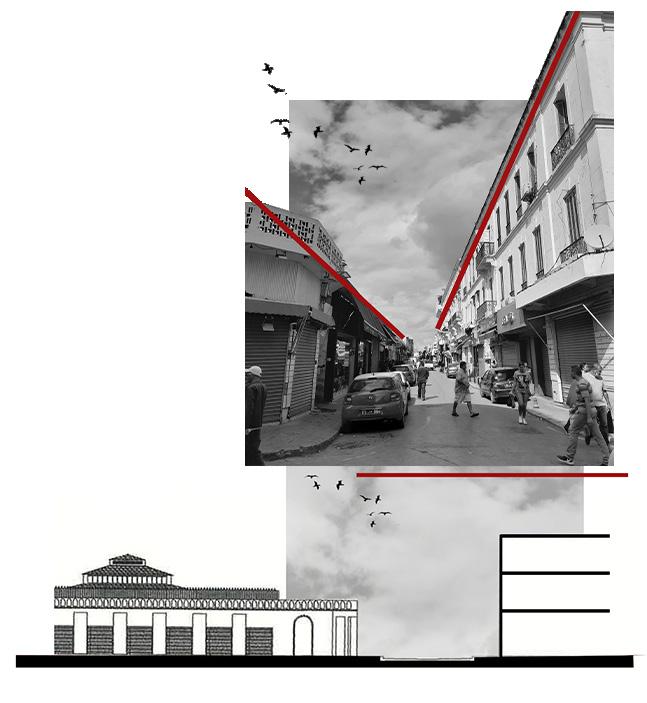

• L'insertion urbaine

Le Marché Central fait partie d'un tissu dense, il y a trop de bâtiments et trop de circulation dans un espace trop petit. Ceci explique plusieurs problèmes qui se sont posés à l'échelle urbaine. L’étude parcellaire montre que le marché lui-même occupe un îlot important par rapport aux parcelles voisines.

Figure 51 : Le maillage urbain . Source : schéma personnel

0 100m

Figure 50 : Rapport plein vide. Source : schéma personnel

61

• Le

Rue d'Allemagne Rue du Danemark A B A Coupe A-A

perçu urbain

Les skylines des façades actuelles montrent une homogénéité des hauteurs dans ce tissu dont la plupart des bâtiments sont de R+2 ou R+3 à l'exception du marché central. la perspective de la rue est découpée : un seul niveau se dresse du côté du marché central , de l'autre côté se sont des immeuble R+2.

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires

63

Rue Charles de gaulle

Rue d'Espagne

B

Coupe B-B

Figure 52 : Le perçu urbain . Source : schéma personnel

0 100m

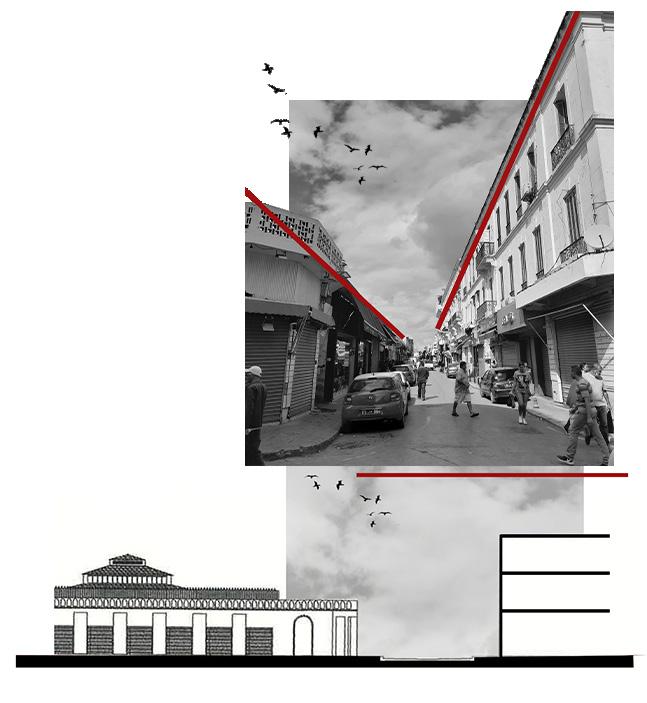

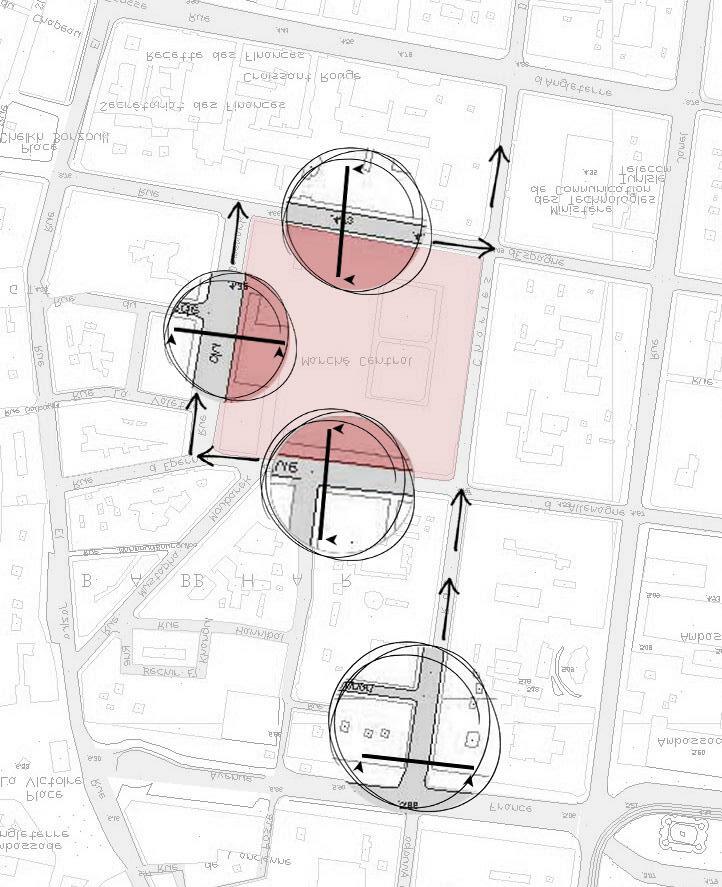

• Le vécu urbain

Afin de mieux comprendre le contexte socio-urbain de la zone environnante du marché, nous étudions un parcours urbain à travers 4 séquences : la 1ère est au niveau du début de la Rue Charles de Gaulles, la 2ème est celle au niveau de la Rue d’Allemagne , la 3ème est celle au niveau de la Rue du Danemark et pour finir une séquence dans la Rue

Figure 53 : Le parcours urbain étudié urbain . Source : schéma personnel

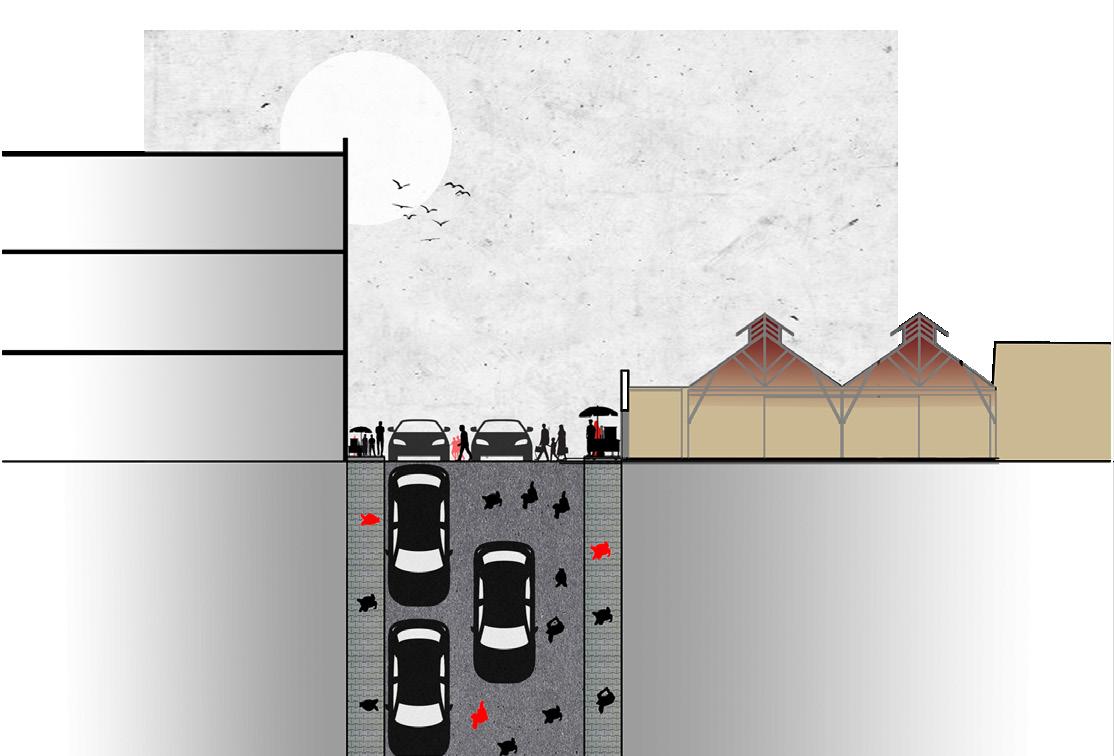

Figure 54 : Coupe sur la rue de Charles de Gaulles . Source : schéma personnel

Le point de départ de cet itinéraire est majoritairement très encombré : le flux véhiculaire est à sens uniqueous avons remarqué que des commerçants informels ont commencé à apparaître

Séquence 1: Coupe A-A Séquence 2: Coupe B-B

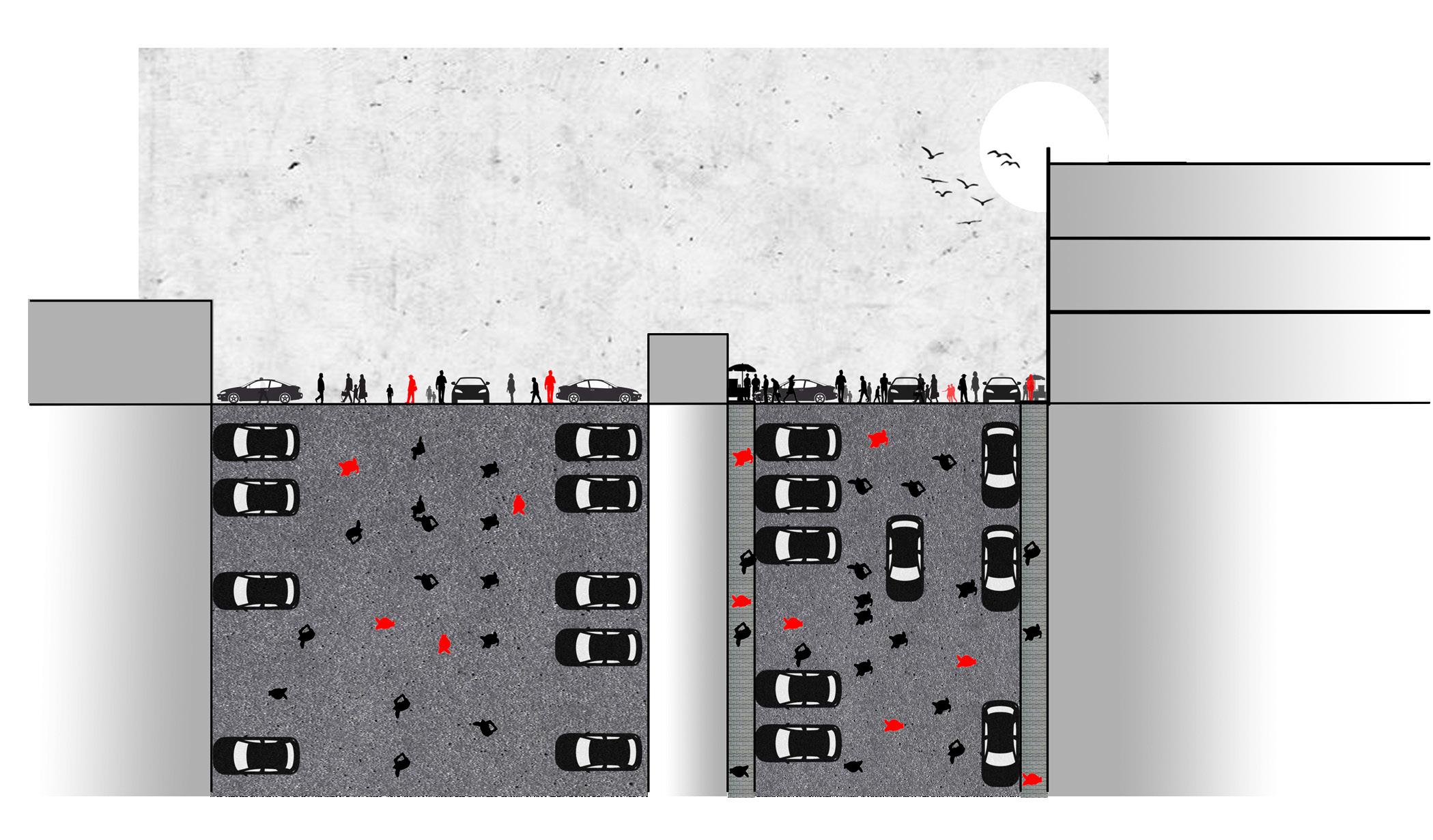

Figure 55 : Coupe sur la rue d'Allemagne . Source : schéma personnel

La mobilité douce et le flux véhiculaire sont très importants au niveau de cette Rue pendant toute la journée et surtout à l’heure de pointe, entre 9h et 12h

64

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires

Séquence 3 : Coupe C-C

Ce tronçon urbain est plus large et nous avons remarqué plus de trafic. C'est parce qu'il y a un parking de service du marché central donnant sur la rue .Le flux piéton est également important car dans les deux rives de la Rue , il existe des magasins de ventes des dattes.

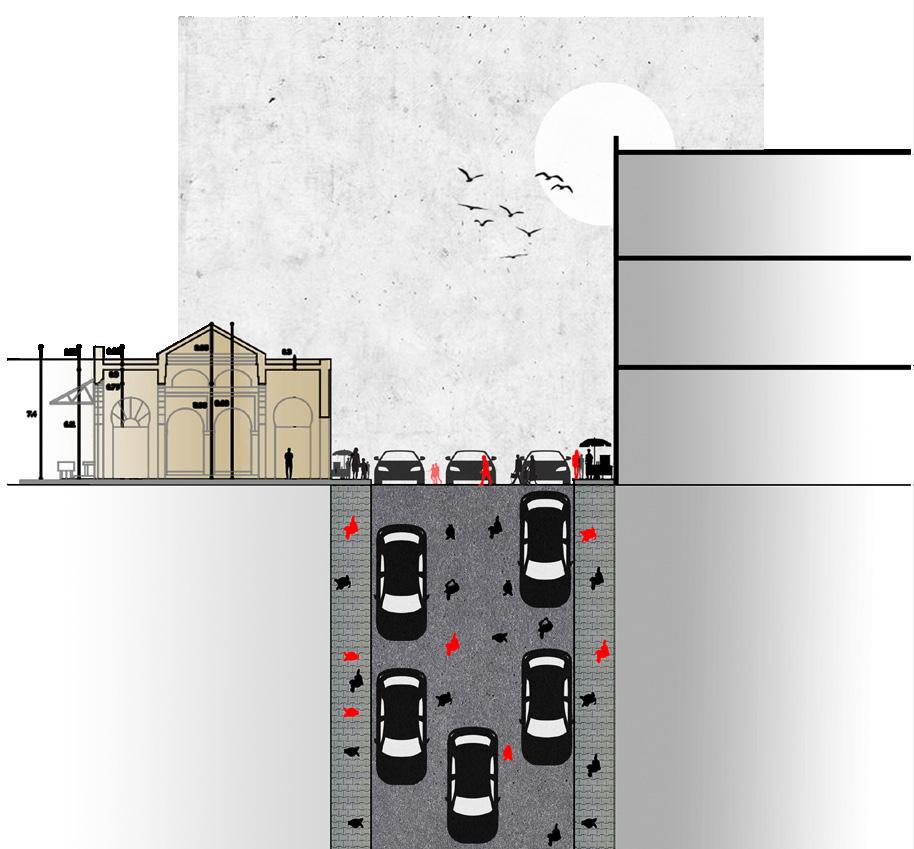

Séquence 4: Coupe D-D

La particularité de cette rue est la présence importante de commerçants informels. ils bloquent toujours la mobilité

Figure 57 : Coupe sur la rue dd'Espagne . Source : schéma personnel

Stationnement anarchique des véhicules.

La zone environnante du marché souffre d’un grand problème de circulation

La présence des marchands informels dans la plupart de cette zone mais surtout dans la Rue de Charles de gaulles et dans la Rue d’espagne

65

A retenir 1 2 3

Figure 56 : Coupe sur la rue du Danemark . Source : schéma personnel

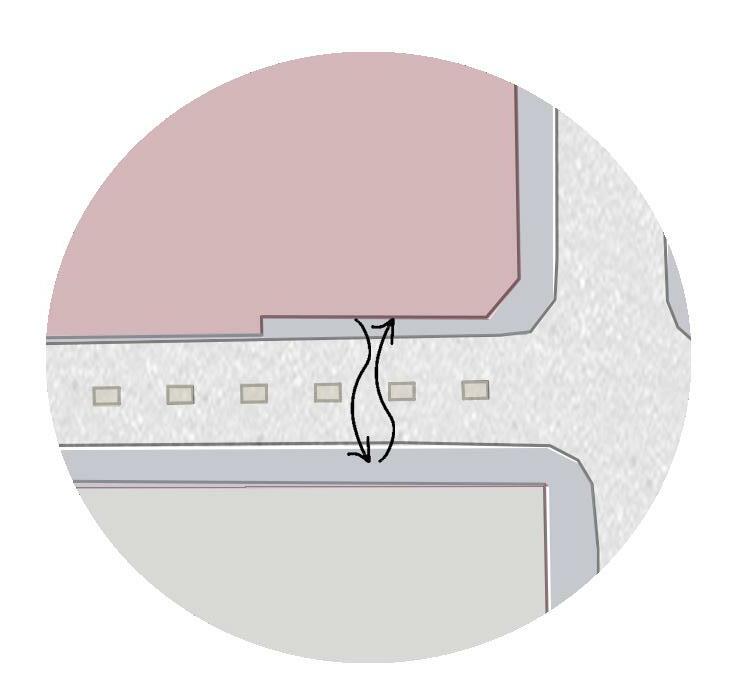

III.2.2.

A l'échelle du bâtiment

• le marché central , une entité poreuse

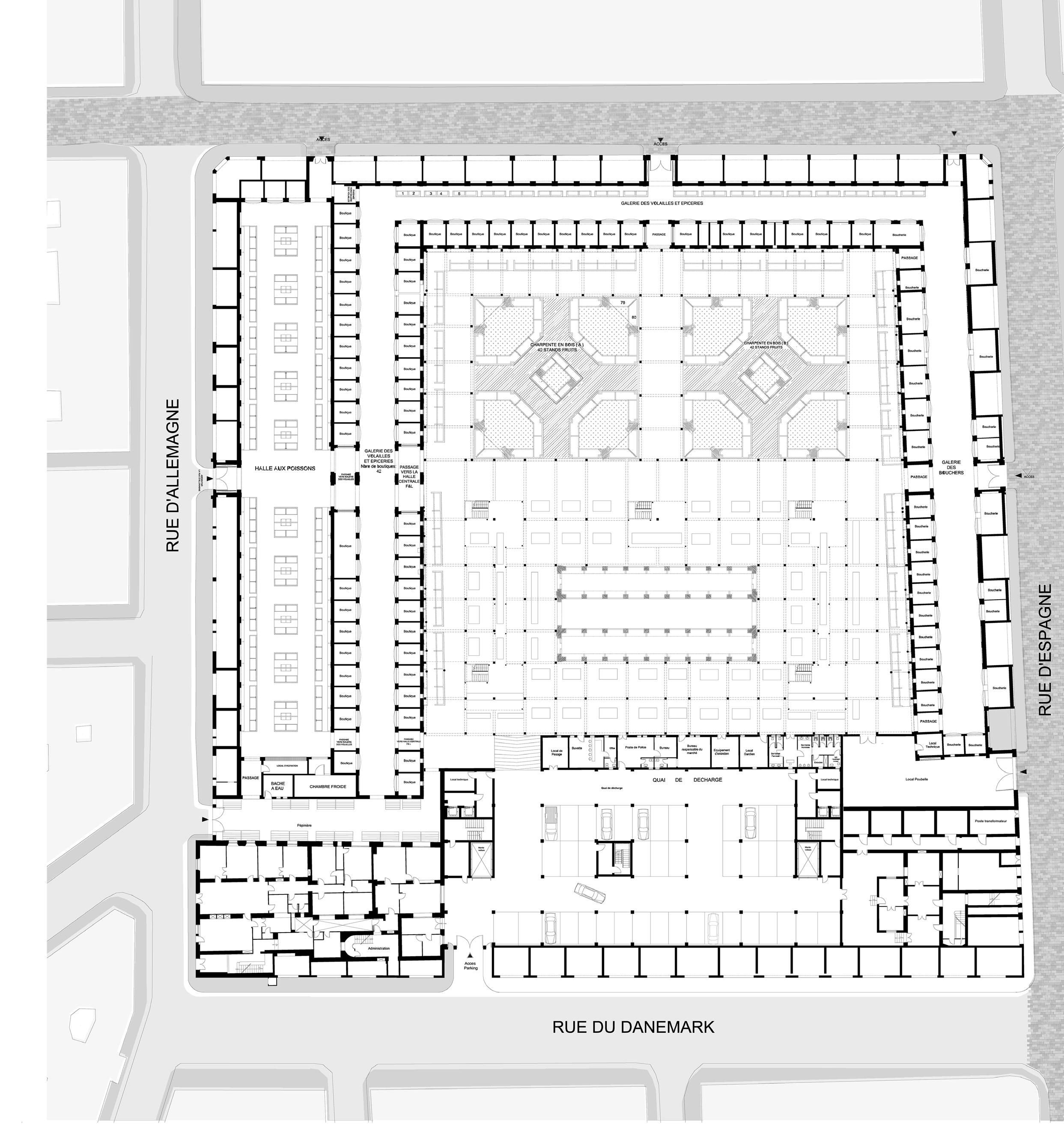

Le marché central de Tunis est un fragment urbain perméable qui tisse des liens de continuité avec l'environnement dans lequel se situe le marché, dans son tissu , comme une entité poreuse accessible par ses quatre façades . le marché donne sur 4 rues par sept portes réparties entre accès principales et de service, comme indiqué ci-dessous

Rue Du Danemark

Rue D'Allemagne

Rue D'Espagne

66

Rue Charles de Gaulles

Figure 58 : Accéssibilité du Marché Central . Source : schéma personnel

1 2 3

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires

Cet aspect de porosité est accentué par une multitude d’accès. l’organisation de l’espace intérieur rend la circulation structurée ce qui facilite le passage et transforme l’intérieur du marché en un raccourci et une partie intégrante de l’extérieur.

Le marché central est donc un lieu poreux , fluide et connecté à son contexte d’implantation.

Accès principal Accès service

Figure 59 : la fluidité du Marché Central . Source : schéma personnel

A retenir

Pas de distinction entre l'accès principal et l'accès de service .

l’entrée n’est pas marquée

la présence des marchands ambulants devant les portes .

67

les élèments graphiques

68 •

Figure 60 :Facade extérieure Rue Charles de Gaulles . Source : ASM avec modification personnelle

Figure 61 :Facade extérieure Rue d'Espagne . Source : ASM avec modification personnelle

Figure 62 :Facade extérieure Rue d'Allemagne . Source : ASM avec modification personnelle

Figure 63 :Facade extérieure Rue de Danemark . Source : ASM avec modification personnelle

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires

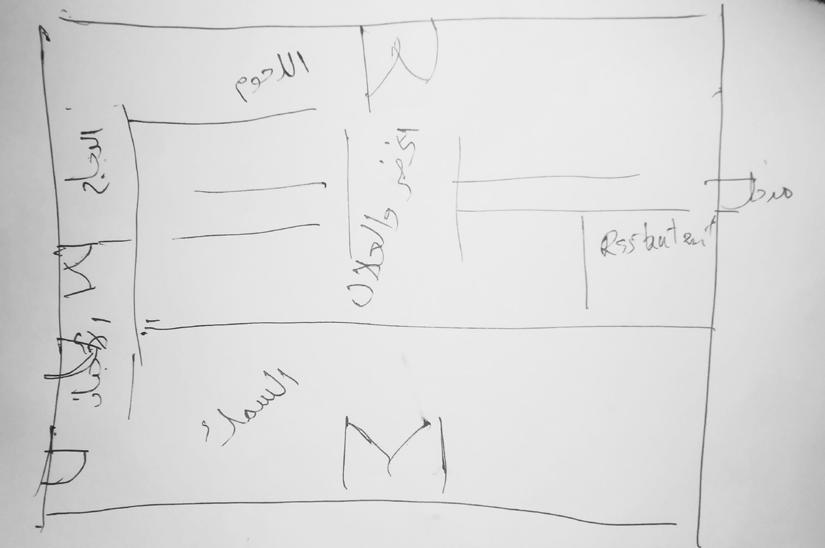

• l'organisation fonctionelle

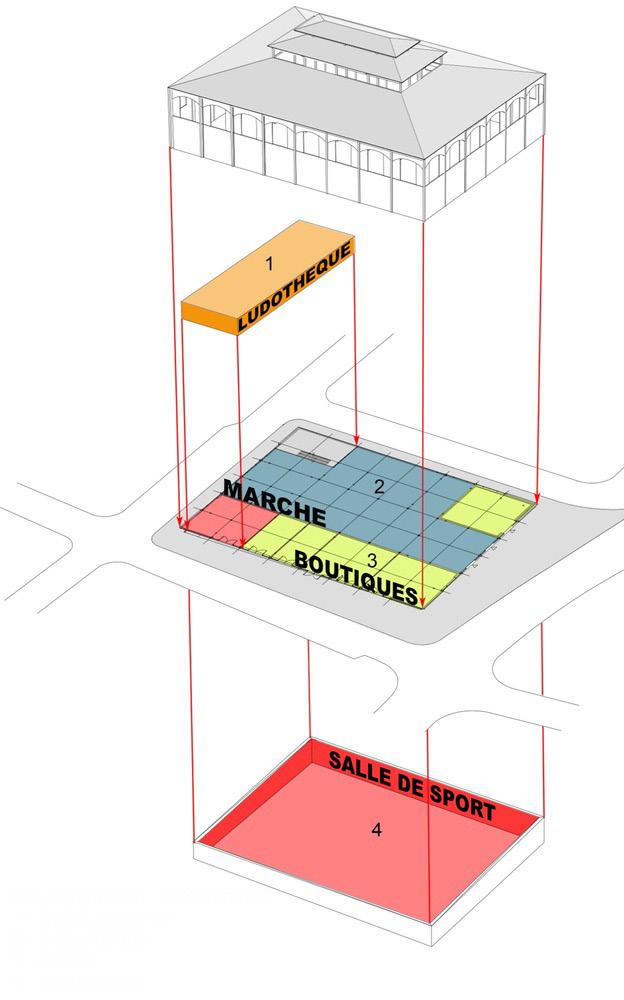

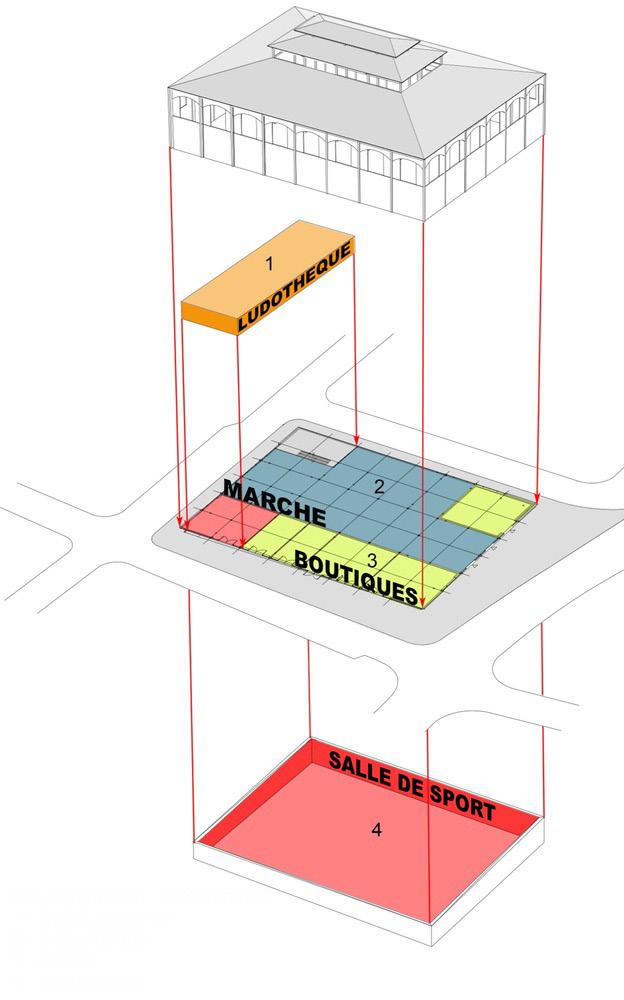

Les espaces de vente sont organisés par zoning, autour d’une place centrale originale dédiée aux fruits et légumes. Les dives boutiques qui englobent le marché reflètent une continuité urbaine. le programme de rénovation du Marché Central consiste à réintégrer 568 point de vente réparties en : 370 pour les fruits et légumes. 69 pour les poissons. 24 pour la viande. 28 points de vente de volaille . et 50 points de vente de divers produits alimentaires.

Etalage de fruits et des légumes Galeires des volailles et épiceries 22852 m2

Boutiques Parking

Figure 64 :Etalage fonctionnel . Source : schéma personnel

Halle des poissons 1050 m2

Pépinière Administration

69

•

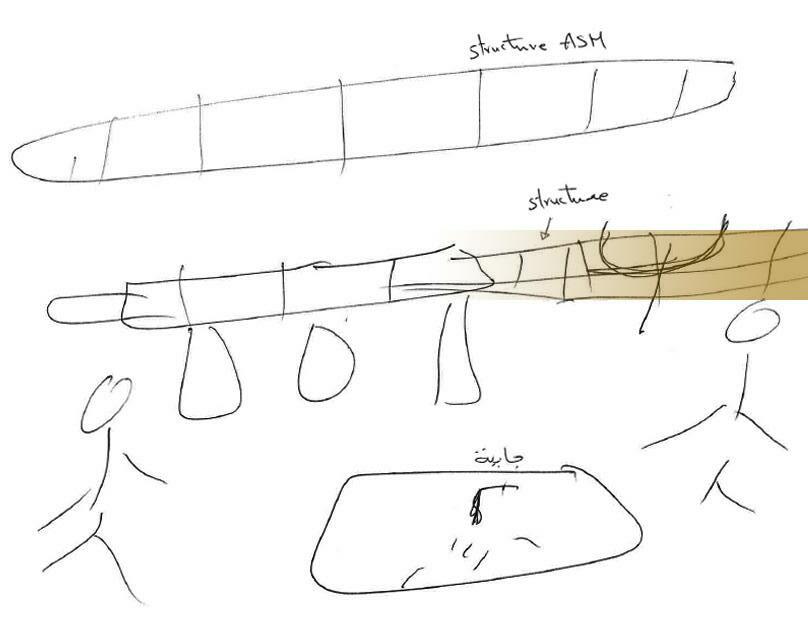

La mixité structurelle A A

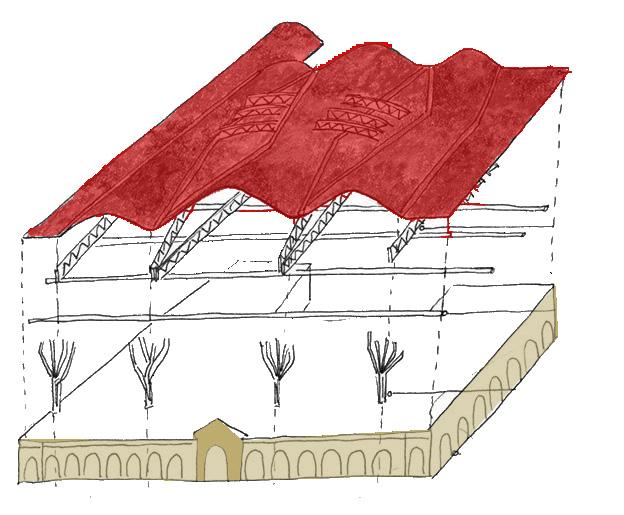

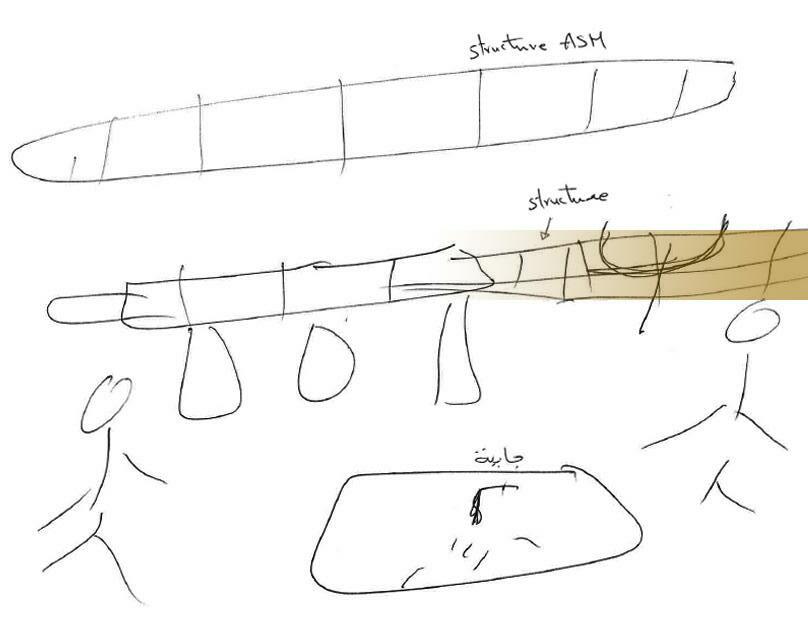

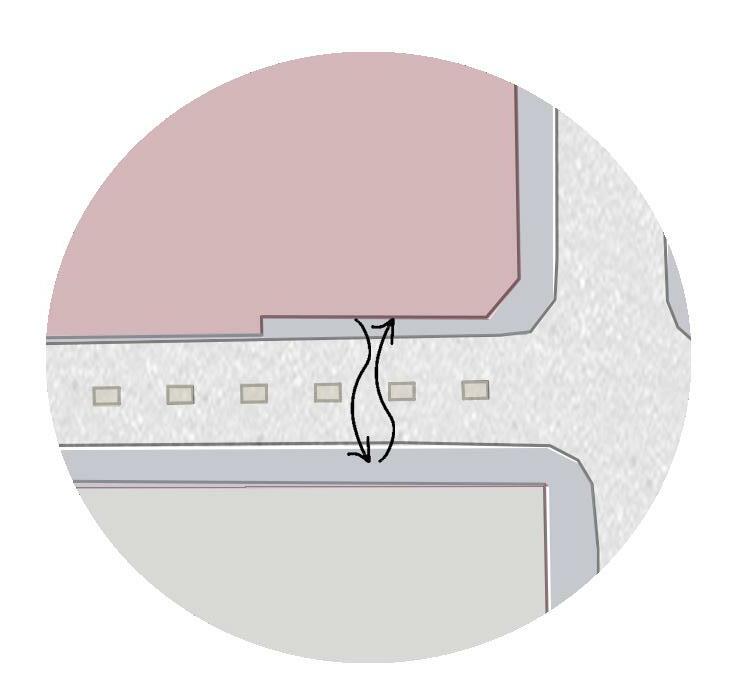

Le marché représente une multitude de type de structure. La restructuration achevée en 2007 a montré de différentes topologies de construction, en relation avec les fonctionnalités, les besoins climatiques, et les besoins architecturaux . Essentiellement, les clôtures et murs sont en maçonnerie, des cloisons en pierre et brique.

-La Halle centrale , l’ancien bâtiment , est une structure en maçonnerie et couverte en dalle pleine.

-Les espaces intérieurs des légumes et fruits sont couverts en toiles tendues légèrement inclinées.

-Les Halles anciennes des fruits sont retravaillées en structure métallique et charpente en bois revêtue en tuile rouge.

-Les galeries marchandes ont une couverture en charpente de bois en pente.

70

COUPE A-A

Figure 65 :Les différentes structures dans le marché central de Tunis. Source : schéma personnel

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires • Limites et problèmes

La toiture en toiles tendues représente aujourd’hui plusieurs problèmes.C’est sans doute une forme de protection contre les conditions climatiques extérieures, mais, elle constitue aujourd'hui une source de malaise pour les marchands ainsi que pour les visiteurs.

71

Figure 66 :Les incivénients de la couverture. Source : prise personnelle

III.3. La quête des imaginaires

III.3.1. Interroger l'imaginaire collectif •

L'enquête in situ

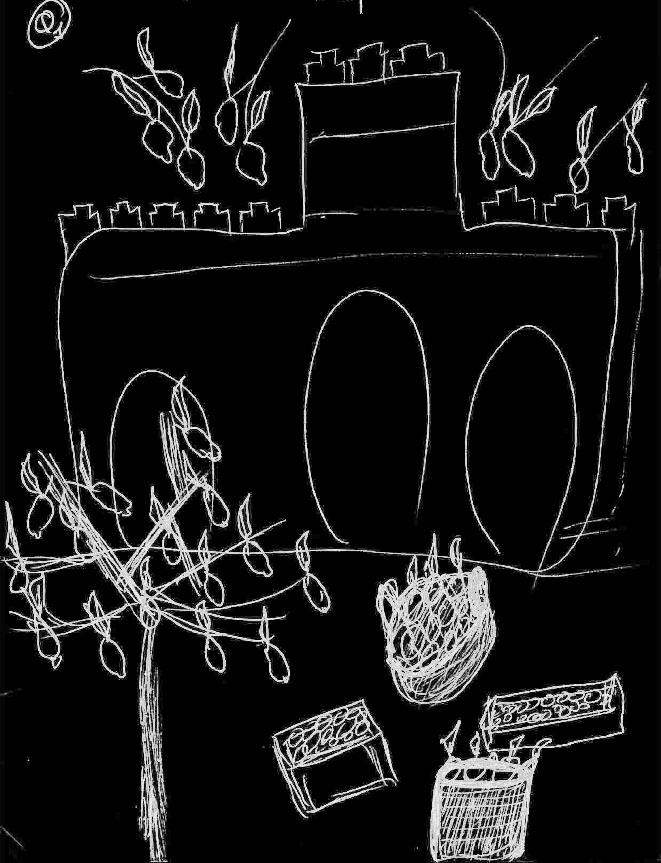

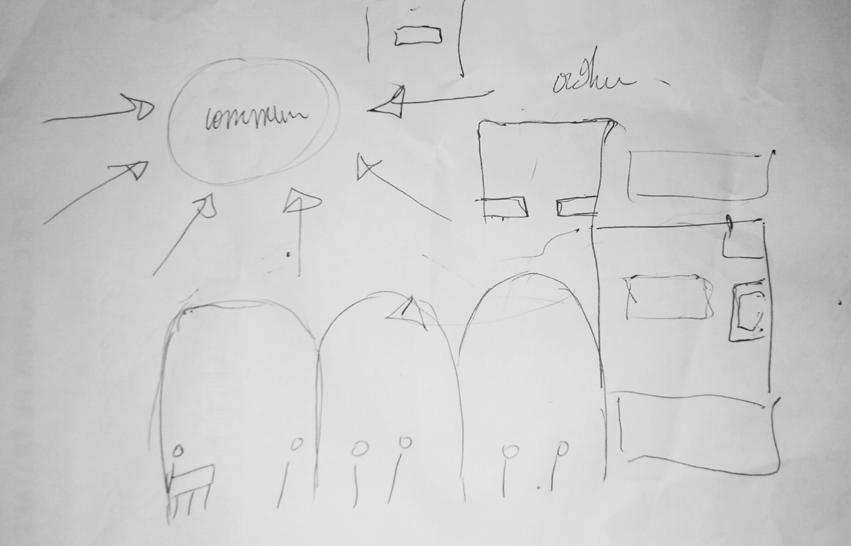

Afin d'interroger l'imaginaire collectif des principaux acteurs du marché central, nous avons opté pour la méthode d'enquête qualitative afin de comprendre les pratiques sociales et les liens qu'entretiennent ces acteurs avec l’espace concerné.

En fait , l'enquête repose sur deux techniques essentielles qui peuvent se compléter , à savoir la carte mentale et les entretiens semi-directifs.

Notre choix pour l’enquête qualitative est guidé par la spécificité de notre problématique qui cherche à saisir les représentations spatiales du marché central via la technique de la carte mentale et les entretiens semidirectifs afin d’extraire le maximum d’informations de vécus ,d’expériences de sensations autour de ce lieu .

Comment représenter cet imaginaire collectif Par quel processus

"Une enquête14 est une opération qui a pour but la découverte de faits, l'amélioration des connaissances ou la résolution de doutes et de problèmes. Concrètement, il s'agit d'une recherche poussée d'informations, avec le but de l'exhaustivité dans la découverte des informations inconnues au début de l'enquête et parfois la volonté de publication des informations collectées." 15 14 Enquête menée sous la direction de madame Imen Oueslati, enseignante à l’ENAU 15https://fr.wikipedia.org/wiki/Enquête

72

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires

Interroger l'imaginaiare collectif

Choisir la population cible

Echantillonage de 10 personnes

Donner le crayon aux enquêtées pour dessiner leurs représentations spatiales du marché central

L'analyse et la transcription de ces cartes mentales selon la méthode de Kevin Lynch

Les entretiens semi-directifs

Analyse thématique des entretiens L'interprétation des résultats

Figure 67 : Le processus de l'enquête. Source : schéma personnel

• Population enquêtée

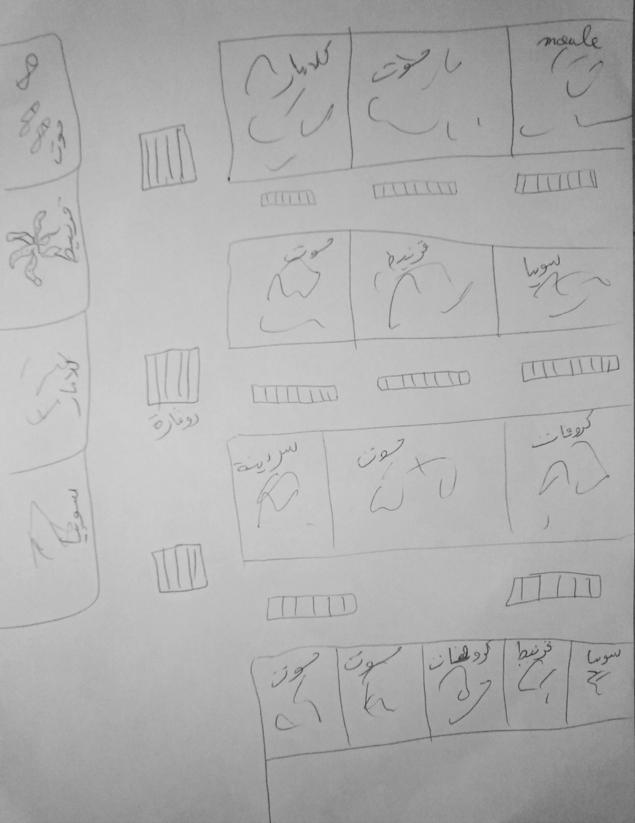

Nous avons interrogé 10 personnes de profils et d'âges différents, réparties en 7 commerçants travaillant dans le marché central et 3 visiteurs. La population enquêtée est la suivante :

Les cartes mentales des commerçants

Enquêté Sexe Age catégorie professionnelle E1

Homme 30 Vendeur du citron E2 Homme 42 Vendeur des légumes E3

Femme 57 Vendeuse des épices E4

Homme 42 Vendeur des poissons E5

Homme 45 Vendeur des fruits E6

Homme 42 Vendeur des épices E7 Homme 26 Vendeur des poissons

Figure 68 : Tableau des commerçants enquêtés . Source : tableau personnel

73

1 2

4

3

5 6 7

Les visiteurs

Figure 69 : Tableau des commerçants enquêtés . Source : schéma personnel

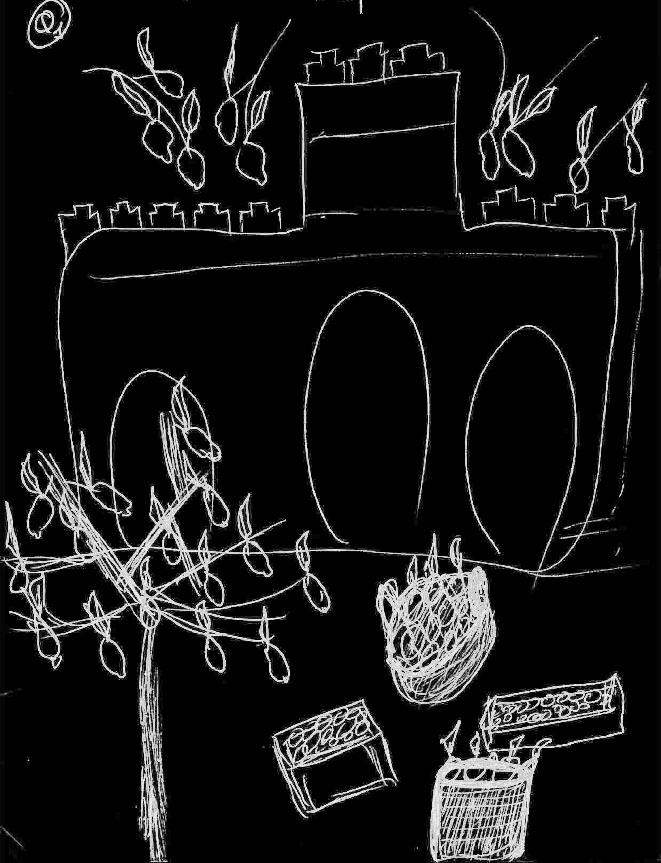

Cette technique permet de concrétiser l'imaginaire à travers le dessin, d'identifier et d’expliquer le degré de lisibilité et d’imagibilité de l’espace par l’usager .

La carte mentale dessinée va mettre en valeur son imagibilité en tant qu’espace représenté mais aussi sa lisibilité en tant qu’espace perçu.

74

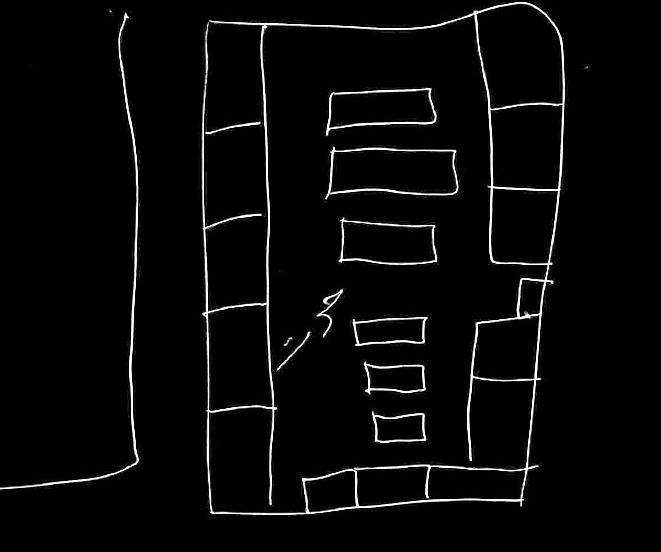

Figure 70 : Carte mentale du commerçant E1 . Source : schéma personnel

Nom

E9

E10

Les

Les

Carte

E1 Les

Enquêté

Sexe Age catégorie professionnelle E8 Wassim Homme 21 Etudiant

Salma Femme 45 Résidente dans le quartier

Mansour Homme 59 Fonctionnaire III.3.2. Les cartes mentales •

représentations spatiales

photos du marché

mentale

commerçants

E2

La carte mentale

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires

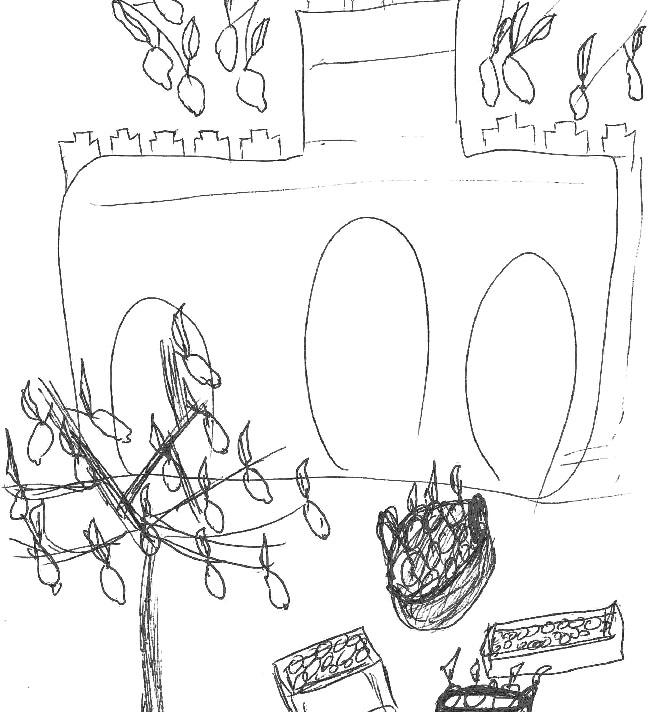

Pour moi , mon stand de citron est la première chose qui m'est venue dans mon esprit , j’estime que mon stand a donné une valeur au marché et d’ailleurs beaucoup de visiteurs viennent juste pour découvrir la beauté de ce stand. Je vais aussi dessiner ce volume car il est proche du stand et je l'admire personnellement

Les photos du marché

Figure 71 : Carte mentale du commerçant E2 . Source :

Je vais dessiner mon stand de vente de légumes , et le stand de fruits de mon ami . Mais le marché central est réputé surtout pour les poissons. Je veux surtout mentionner Hamza , le vendeur de citron qui est un point de repère dans le marché avec son joli stand.

La carte mentale E3

Les cartes mentales

Les photos du marché

Figure 72 : Carte mentale du commerçant E3 . Source : schéma personnel

75

schéma personnel

E4

La carte mentale

Je vais dessiner la porte d'entrée principale du marché, il y a quelques vendeurs ambulants impolis devant la porte, bloquant l'entrée du marché

Les photos du marché

Figure 73 : Carte mentale du commerçant E4 . Source : schéma personnel

Pour moi, l e marché aux poissons est la partie la plus importante du marché, j'y travaille toute la journée et ne quitte presque jamais mon stand. Mon dessin traduit la partie totale du marché avec l’étalement des stands

La carte mentale

Les photos du marché

E5

Figure 74 : Carte mentale du commerçant E5 . Source : schéma personnel

76

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires

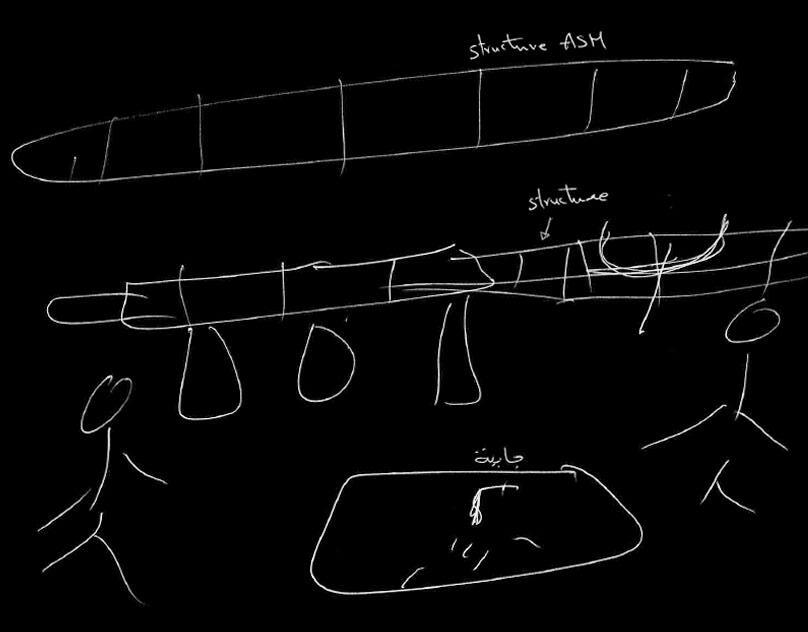

Je vais dessiner mon stand de légumes et la structure qui se trouve juste au-dessus, j’étais là lorsqu’elle était construite. Je vais présenter aussi la “jebya” qui était dans le marché mais elle n'existe plus maintenant.

La carte mentale

Les photos du marché

E6

E7

Figure 75 : Carte mentale du commerçant E6 . Source : schéma personnel

Ma carte mentale est mon stand de vente des épices, et cette partie est est ma préférée dans le marché

La carte mentale

Les photos du marché

Figure 76 : Carte mentale du commerçant E7 . Source : schéma personnel

Si j'entends le terme Marché Central, je penserai directement à la partie poisson, je pense que c'est la plus importante

77

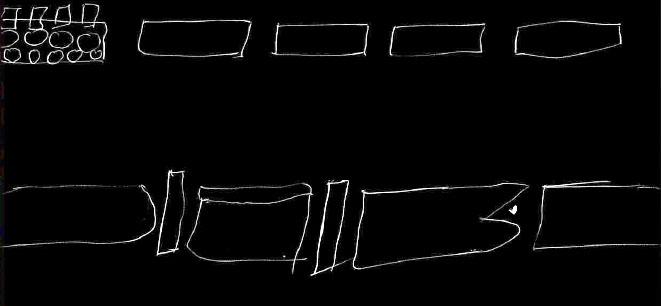

Les cartes mentales des visiteurs

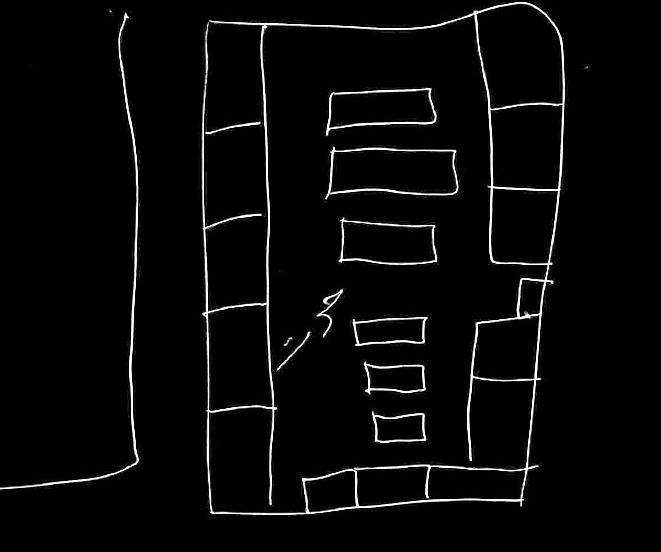

Figure 77 : Carte mentale du visiteur E8 . Source : schéma personnel

Je trouve que les arcs présents dans les portes d’entrées sont remarquables et spécifiques dans le marché central. Je vais représenter aussi les stands de légumes. Aussi , c’est un espace commun qui regroupe différents visiteurs.

Figure 78 : Carte mentale du visiteur E9 . Source : schéma personnel

Pour moi le marché central est le marché des poissons, il existe plusieurs types de poissons et de fruits de mer que tu ne trouves que dans le marché central avec les meilleurs prix . Je vais dessiner mon parcours lorsque je visite le lieu pour faire mes courses avec la division des espaces car je fréquente souvent le marché

Figure 79 : Carte mentale du visiteur E10 . Source : schéma personnel

78

E8 E8 E8 E8 E9 E10

•

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires

Interprétation et analyse

Cette méthode permet de mettre en évidence des éléments plus ou moins importants à travers les représentations dessinées . Chacun construit ses représentations à partir de ses pratiques et de ses perceptions personnelles, mais elles sont aussi collectives car dépendantes du contexte spatial, économique, culturel et social. Bien qu'elles soient hétérogènes, elles peuvent être comparées entre elles car elles apportent des éléments identiques.

"C’est cette forme, cette couleur ou cette disposition, qui facilitent la création d’images mentales de l’environnement vivement identifiées, puissamment structurées et d’une grande utilité." 16

Pour l’interprétation des cartes mentales , on va tirer les cinq éléments clés comme une légende dans n’importe quelle carte representée par les enquêtés.

les itinéraires les points de repères les carrefours Les limites Les zones

Figure 80 : Les cinq élèments types de la carte mentale : schéma personnel

Ainsi , l’étude menée à travers les cartes mentales permet d’établir des cartes de synthèse qui préfigure les caractéristiques de lecture de marché.

16Lynch

79

(l'image de la cité ,1960, p. 11) définition d’imagibilité

"Un point de repère n'est pas nécessairement un grand objet : cela peut être une poignée de porte tout aussi bien qu'un dôme. Si la porte brillante est justement la vôtre, elle devient un point de repère." 18 18

1 Les repères

Ce sont des lieux facilement identifiables, et chacun peut les identifier pour se positionner ou s’orienter . D'après les cartes mentales fournies par les enquêtés. Trois espaces sont répétés, ce sont :

i) le volume central

C'est le cœur du marché central qui stocke aujourd'hui les déchets de fruits et légumes. Auparavant, ce volume était un espace d'exposition pour les produits de saison et les eaux florales (eau de rose, géranium et fleur d'oranger).

ii) La porte d’entrée :

L'entrée principale du marché est un objet issu de la perception, c'est un repère visuel qui structure la perception de l’ensemble urbain . C’est un objet-repère .

80

E8 E1

Kevin Lynch, L’image de la Cité , p20

Repère 1

Figure 81 : Le volume central . Source : schéma personnel

Chapitre III: Le marché central , des imaginaires

E3

Figure 82 : La porte d'entrée , un repère. Source : schéma personnel

iii) Le marché des poissons

Le Marché Central est réputé pour le marché des poissons , cet espace a été répété six fois par les enquêtés, ce qui illustre son importance dans l'imaginaire collectif. Selon la carte mentale dessinée, le marché aux poissons est représenté comme un rectangle ou un stand de commerçants. Par conséquent, nous pouvons en déduire que cette partie du marché est un espace catalyseur. De plus, à partir de la représentation des expériences personnelles, la pratique de cet espace est ressortie.

Figure 83 : Le marché des poissons , un repère. Source : schéma personnel

81

Repère 2

E1

E5

2 Les Limites

Les commerçants ont un attachement particulier à leur stands , chacun commence par dessiner son propre stand comme si le marché se limite à la frontière de leur stands . On représente l’espace sur la base de la personne même, c’est la personne qui est le centre de cet espace.

E7 E6

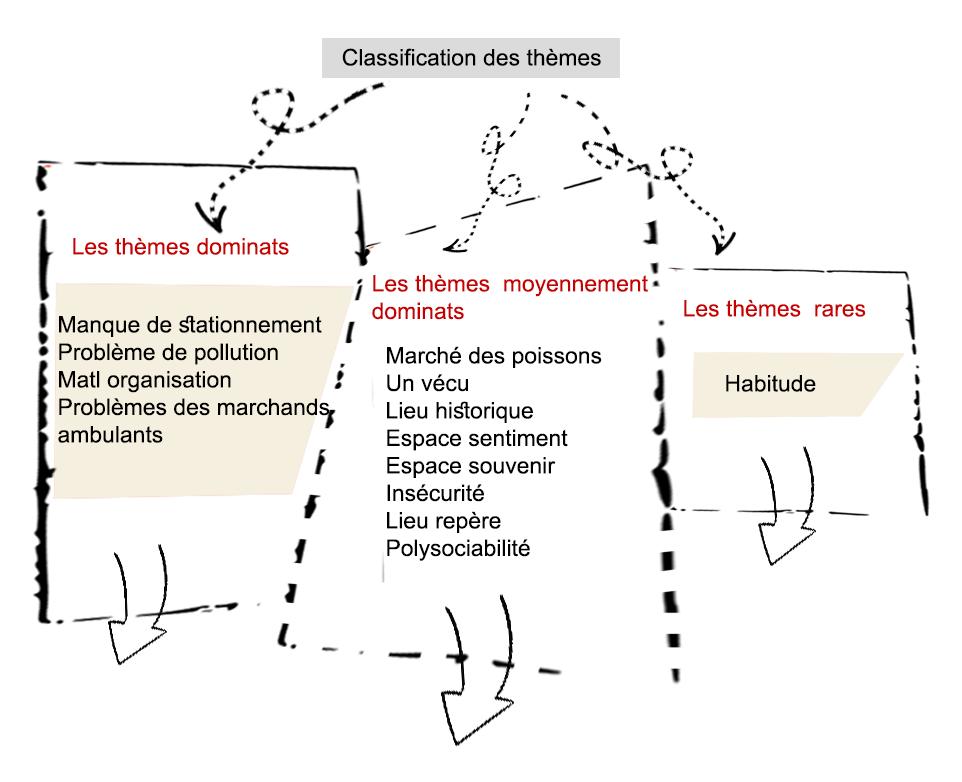

La limite des stands des commerçants enquêtés Figure 84 : Les stands , une limite . Source : schéma personnel

La limite du marché a rétréci Chaque stand= une limite

82