5 minute read

Los eventos

información contínua. Incluímos aquí el estudio de Lupe Camino debido a que, si bien analiza una crónica del siglo XVII, relaciona las concepciones que en ella aparecen con periodos posteriores e incluso con su manejo actual en el mundo andino. En segundo lugar se encuentran los que atienden determinados periodos en ciertas áreas geográficas, para terminar con los únicos dos que estudian un desastre específico. Cada uno de los ensayos escritos para este libro9, fue sometido a un cuidadoso trabajo de edición; no obstante, el lector observará gran variedad en estilos, en la selección de apoyos (cuadros, gráficas, mapas, planos) y en el tratamiento que cada autor decidió hacer del tema elegido. Todos inician con un breve resumen en inglés, elaborado por ellos mismos. Por ello, en lugar de sintetizar el contenido de cada uno, en las siguientes páginas me limitaré a tratar algunas de las similitudes y diferencias, de las convergencias y divergencias, así como de las posibilidades que sus contenidos, que corren a lo largo de casi 500 años por todo aquello que hoy denominamos América Latina, permiten apreciar.

Reflexiones sobre el contenido de los ensayos

Advertisement

Lo espacial y lo temporal.

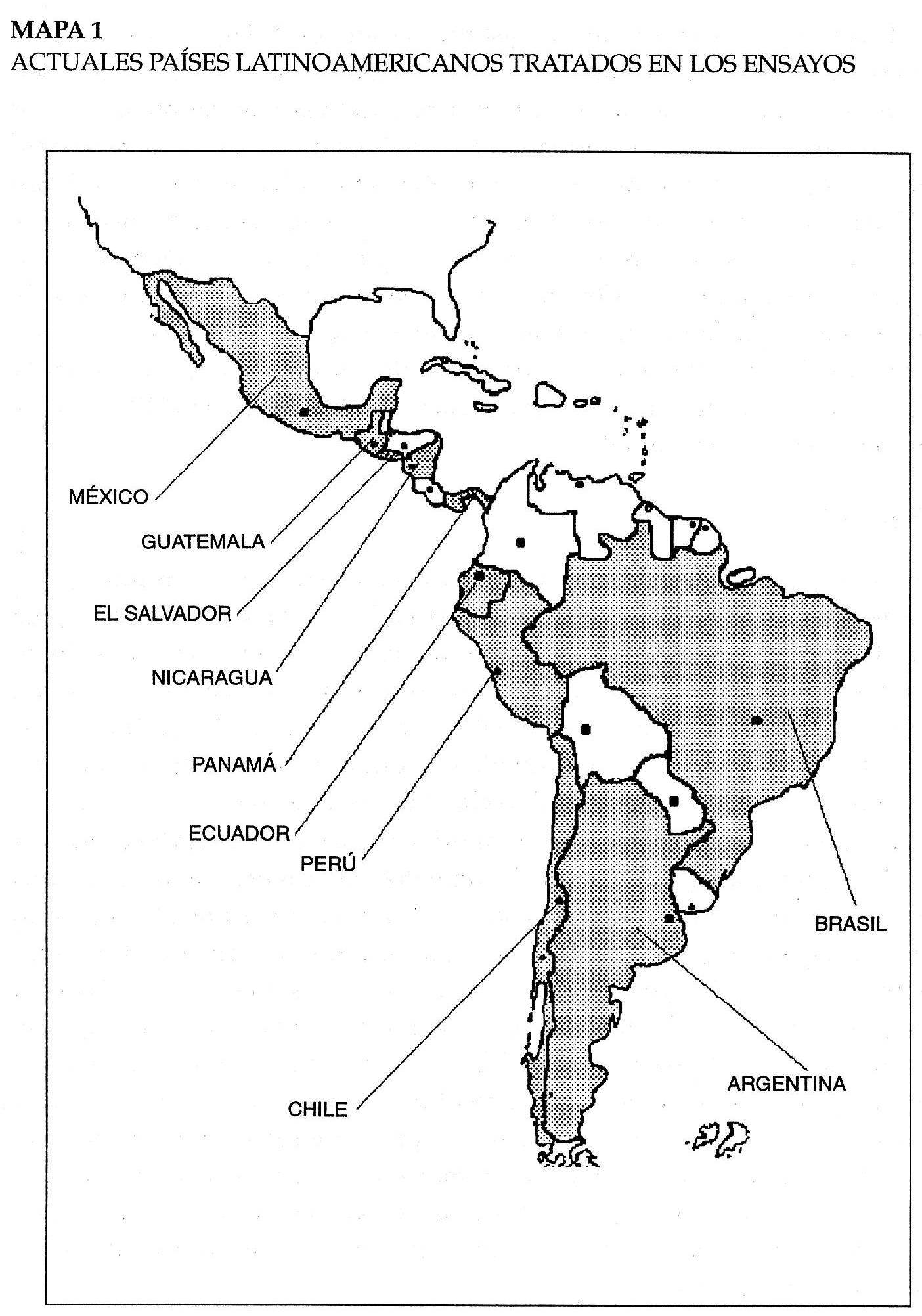

Como bien señaló el historiador mexicano Luis González y González, "sin menoscabo a la verdad, pero con miras a la utilidad, hay varias maneras de enfrentarse al vastísimo ayer. Según la selección que hagamos de los hechos conseguimos utilidades distintas"10. En este libro los "hechos" elegidos son los desastres, tratados en diferentes entornos y momentos históricos más como procesos que como hechos en sí. Cada uno de los ensayos cubre un espacio geográfico específico, bien sea una ciudad (Buenos Aires, Guatemala, San Luis Potosí, San Salvador) o una región (la andina, México central, nordeste brasileño, Chapala-Guadalajara). El de Alain Musset incluye varios casos en una serie de ciudades hispanoamericanas, desde Nueva España y Nueva Galicia (hoy México), hasta la Capitanía General de Chile, pasando por la de Guatemala y el Virreinato del Perú, mientras que Susana Aldana estudia tres coyunturas enmarcadas en diversas áreas del espacio colonial peruano (Lima y sus alrededores y el noroeste). En conjunto encontramos que, si bien con diferente énfasis, están representados 10 de los actuales países latinoamericanos: México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina (véase mapa 1).

9 Debo mencionar que algunos de los investigadores invitados a participar en esta obra, debido a compromisos contraídos con anticipación y a la multiplicidad de tareas que tenían, ofrecieron incluir ensayos previamente publicados sobre ciertas temáticas que podían resultar de interés en nuestro cometido. Sus ofertas, que agradezco, no fueron aceptadas por haber partido de la convicción de que debían ser artículos escritos ex-profeso y que, de haberlos aceptado considerando la calidad de algunos de ellos, habría cometido una injusticia con el resto y una incongruencia con el objetivo que pretendía. No obstante, no abandono la posibilidad de, en un futuro cercano, reunir en un solo volumen algunos los trabajos precursores del presente esfuerzo. 10 González y González, 1989:16.

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

10

Los primeros cuatro ensayos constituyen estudios de largo plazo; abarcan lapsos seculares que alcanzan, en el caso máximo, cerca de 400 años: San Salvador de 1524 a 1919 (Romano). Ofrecen perspectivas que permiten al lector observar ciertos cambios y permanencias en el tiempo largo en un mismo espacio, empleando como "hilo conductor" el estudio de los temblores, las inundaciones o un conjunto de desastres como responsables de determinadas cosmovisiones y procesos históricos locales o regionales. Los siguientes cuatro cubren determinados periodos que, seleccionados con base en la presencia de ciertas amenazas, dan cuenta de procesos regionales que rebasan el momento mismo del desastre. Por último encontramos dos ensayos que se concentran en un solo año de acontecimientos: Guatemala y los temblores de 1717, San Luis Potosí y la inundación de 1887.

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

11

Las fuentes.

A la aseveración anterior de Luis González cabría añadir que los resultados de una determinada investigación histórica dependen también de la selección que hagamos de las fuentes y de la capacidad de correlación que el estudioso logre con la información que ellas brindan. Los ensayos que ahora nos ocupan están basados en una gran variedad de fuentes documentales y bibliográficas, mismas que se derivan tanto de las posibilidades que cada región y momento ofrecen, como de la selección que de ellas eligió hacer cada autor. Las fuentes por excelencia en las que debe basarse el trabajo histórico son aquéllas calificadas de primarias, documentos de primera mano elaborados por quienes vivieron el momento estudiado. Los archivos oficiales, eclesiásticos o privados, las crónicas, los relatos, los escritos de viajeros, la comunicación epistolar y los periódicos son, entre otras, las más reconocidas (con ciertas sospechas de algunos con relación al material hemerográfico). Es de suponer que tales fuentes son fidedignas y, por tanto, confiables. La experiencia en el oficio demuestra que esto último no siempre es cierto y que, si bien y sin duda son fuentes "primarias", para que realmente permitan reconstruir realidades pasadas deben tomarse con escepticismo, deben confrontarse y correlacionarse entre ellas mismas y analizarse con cuidado a partir de métodos adecuados y de técnicas que permitan ubicar los datos en el contexto al cual pertenecen. Todos los ensayos están basados en este tipo de fuentes, mismas que sus autores cuestionan y complementan con información proveniente tanto de fuentes secundarias, como de análisis históricos elaborados previamente por ellos mismos o por otros estudiosos de temas diversos, generalmente ajenos al asunto del que se ocupa este libro. Cinco de los ensayos son resultado de una acuciosa búsqueda documental en archivos (Aldana, Molina, Musset, Palacios, Peraldo y Montero). Quienes hemos incursionado en ellos en busca de material útil para estudiar desastres históricos relacionados con eventos de origen natural, sabemos que difícilmente se encuentran ramos o secciones que den cuenta específica sobre ellos11; por lo tanto, llama la atención la multiplicidad y variedad de secciones de archivo en las cuales es posible documentar la historia latinoamericana de los desastres (véase cuadro 1), a pesar de que en algunos casos no existe una denominación precisa para las secciones consultadas. Curiosamente ninguno de los autores utilizó las Actas de Cabildo, documentos en los que, para el caso mexicano, hemos encontrado gran cantidad de material útil, dado que en las sesiones que daban como resultado dichas actas se trataban justamente asuntos relacionados con cómo enfrentar y manejar en una determinada localidad los efectos provocados por la presencia de fenómenos naturales peligrosos. Otra de las fuentes primarias ampliamente exploradas en los ensayos son las crónicas coloniales; una de las más clásicas referente al pasado incaico y colonial andino debida al ilustre Guamán Poma de Ayala, es incluso objeto de un análisis específico para documentar las diversas concepciones asociadas con los desastres y su permanencia en dicho espacio geográfico

11 Quizás dos de las pocas excepciones son los ramos denominados "Historia. Temblores" del Archivo Histórico de la Ciudad de México y "Fomento. Fenómenos Naturales" del Archivo Histórico de Jalisco, México.

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

http://www.desenredando.org

12