13 minute read

Bibliografía

LA CASA NACIONAL DE MONEDA, DESDE 1821 HASTA LA ACTUALIDAD | 323

Memoria de Hacienda

Advertisement

1902a “Memoria de Hacienda del ministro doctor Manuel Pérez de Tudela”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 2. Lima: Editorial.

1902b “Memoria de Hacienda del ministro del ramo don José Morales Ugalde (1827)”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 2. Lima: Imprenta, librería y encuadernación de Gmo. Stolte, pp. 117-118. 1902c “Memoria de Hacienda por el ministro doctor don José María Pando [1830]”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 2. Lima: Imprenta , librería y encuadernación de Gmo. Stolte. 1904 “Memoria de Hacienda del Sr. ministro del ramo, coronel d. Juan José Salcedo [1860]”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 6. Lima: Imprenta de “La Revista”.

Memoria de la CNM 1903 Memoria de la CNM. Lima: Imprenta del Estado. 1953 Memoria de la CNM [texto mecanografiado]. Biblioteca del BCR. 1954 Memoria de la CNM. Lima: Imprenta del Estado. 1955 Memoria de la CNM. Lima: Imprenta del Estado. 1956 Memoria de la CNM. Lima: Imprenta del Estado. 1957 Memoria de la CNM. Lima: Imprenta del Estado. 1975 Memoria de la CNM. Lima: Imprenta del Estado. 1976 Memoria de la CNM. Lima: Imprenta del Estado. Memoria de la Junta Administradora 1916 “Memoria de la Junta Administradora y de Vigilancia de la Emisión Fiscal presentada al Congreso Ordinario de 1879”. En Anales de la Hacienda Pública, tomo 13. Lima: Imprenta y Litografía T. Scheuch. Memoria del ministro de Hacienda 1903a “Memoria del ministro de Hacienda D. Manuel del Río a la legislatura de1847”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 4. Lima: Editorial, librería y encuadernación de Gmo. Stolte. 1903b “Memoria del ministro de Hacienda D. Manuel del Río, presentadas a las cámaras extraordinarias reunidas en 1849”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 4. Lima: Editorial, librería y encuadernación de Gmo. Stolte. 1903c “Memoria del ministro de Hacienda don Nicolás de Piérola al Congreso de 1853”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 5. Lima: Imprenta de “La Revista”.

1903d “Memoria del ministro de Hacienda General D. Juan C. Torrico al Congreso de 1851”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 5. Lima: Imprenta de “La Revista”.

324 | MAGDALENA CHOCANO

1904 “Memoria del Sr. ministro de Hacienda Dr. D. Manuel Ortiz de Zevallos al Congreso Extraordinario de 1858”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 6. Lima: Imprenta de “La Revista”. 1905 “Memoria del Sr. ministro de Hacienda Dr. D. Pedro Gálvez a la legislatura de 1862”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 7. Lima: Librería e imprenta Gil. 1906 “Memoria del señor ministro de Hacienda señor don Juan Ignacio Elguera a la legislatura ordinaria de 1868”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 8. Lima: Imprenta de “La Revista”. 1907 “Memoria… Piérola (1870)”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 9. Lima: Imprenta de “La Revista”. 1908a “Memoria del señor ministro de Hacienda don Juan Ignacio Elguera a la legislatura de 1874”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 10. Lima: Imprenta de “La Revista”. 1908b “Memoria del señor ministro de Hacienda Juan Ignacio Elguera al Congreso de1876”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 10. Lima: Imprenta de “La Revista”..

1919 “Memoria del ministro de Hacienda y Comercio, Sr. d. Eulogio Delgado, al Congreso ordinario de 1888”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 20. Lima: Litografía y Tipografía T. Scheuch. Ministerio de Hacienda 1919 Legislación monetaria. Lima: Oficina Tipográfica de la Casa de Moneda. Moreyra Paz Soldán, Manuel 1962-1963 “El oro de California y Australia y su repercusión monetaria en el Perú”. Revista Histórica, tomo 26: 236-258. 1980 “El catálogo de pergaminos y legajos manuscritos que existían en la Casa de Moneda de Lima”. En La moneda colonial en el Perú: capítulos de su historia. Lima: BCRP, Oficina del Museo, pp. 323-352. Muñiz García, Benjamín 2008 Fabricación de la Moneda a través de los tiempos. Disponible en <http:// bencoins.com/fabricacion-monedas.pdf> (última consulta: 27/08/15). Ordenanzas para el govierno 1788 Ordenanzas para el govierno de la labor de monedas de oro, y plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima. Formadas por las establecidas para la de Mexico, en lo que son adaptables, y arregladas, en lo que no lo son, á lo resuelto por Su Magestad en real cedula de 11 de noviembre de 1755. Lima: Imprenta Real. 1955 Ordenanzas de la Fiel Executoria formadas por la nobilisima Ciudad de Mexico. 2.a ed. México.

LA CASA NACIONAL DE MONEDA, DESDE 1821 HASTA LA ACTUALIDAD | 325

Paredes, José Gregorio 1833 Calendario y guía de forasteros de Lima para el año 1834. Lima: Imprenta de José Masías. 1836 Calendario y guía de forasteros de Lima para el año 1837. Lima: Imprenta de José Masías. 1918 “Presupuesto general… 1889-1890”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 19. Lima: Litografía y Tipografía T. Scheuch. Platt, Tristan 1986 Estado tributario y librecambio en Potosí (siglo XIX). La Paz: Hisbol. Quiroz, Alfonso W. 1987 La deuda defraudada. Consolidación de 1850 y dominio económico en el Perú. Lima: INC.

Ramírez Andueza, Juan 1993 “Casa Nacional de Moneda: hacia el siglo XXI”. Moneda, n.o 60: 52-54. Reflexiones sobre los derechos 1832 Reflexiones sobre los derechos de D. Pedro Abadía a la propiedad de la máquina de tirar rieles en la casa de moneda de esta capital. Lima: Imprenta de J. M. Masías.

Reglamento para casas nacionales de moneda 1830 Reglamento para casas nacionales de moneda. Lima: Imprenta del Estado, por J. González.

Rivera, P. 1901 Memoria de la Casa Nacional de Moneda. Lima: s. e.

Rodríguez, J. M. 1916 “Segunda época. 2º Período de 1879-83. La guerra”. EnAnales de la Hacienda Pública. Tomo 13. Lima: Litografía y Tipografía T. Scheuch. 1917 “Segunda época. Fin del segundo período de 1879-83. La guerra”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 15. Lima: Imprenta y Litografía T. Scheuch. 1918 “Tercera época. Período de gobierno del general Cáceres”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 18. Lima: Litografía y Tipografía T. Scheuch. 1925 “Cuarta época”. En Anales de la Hacienda Pública. Tomo 23. Lima: Litografía y Tipografía T. Scheuch. Salinas, Alejandro 2006 Caricatura histórico política 1820-1935. Lima. 2011 Cuatros y billetes. Crisis del sistema monetario peruano (1821-1879). Lima:

BCRP, IEP.

Sargent, Thomas y François R. Velde 2002 The Big Problema of the Small Change. Princeton: Princeton University Press.

326 | MAGDALENA CHOCANO

Seiner, Lizandro 2003 “Antonio Raimondi y sus vinculaciones con la ciencia europea”. Bulletin de l’Institut français d’études andines, vol. 32, n.o 3: 517-537. Solar, Pedro A. del 1888 Memoria que el director de la Casa Nacional de Moneda de Lima eleva al señor ministro de Estado en el despacho de Hacienda y Comercio. Lima: Impr. de El Bien Público.

Vela Guimet, John 2012 “90 años del Banco Central de Reserva del Perú”. Numismática, n.º 54: 9. Villa-García, Manuel 2013 “La transformación en 150 años, desde el ‘Sol’ al ‘Nuevo Sol’”. Revista Moneda, n.º 154: 43-49.

Villanueva Urteaga, Horacio 1994 La Casa de Moneda del Cuzco. Cuzco: Universidad Nacional de San Antonio Abad.

Volckart, Oliver 2008 ‘The Big Problem of the Petty Coins’, and How it Could be Solved in the Late Middle Ages. Londres: London School of Economics. Whipple, Pablo 2013 La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano. Lima: IEP. Yábar Acuña, Francisco 1996 Las últimas acuñaciones provinciales, 1883-1886: las Casas de Moneda de Cuzco y Arequipa después de la Guerra del Pacífico. Lima: Editora Impresora Amarilys. Zamalloa Fernández Baca, Alfredo s. f. “Historia de la Casa Nacional de Moneda”. Texto mecanografiado. Archivo

del BCRP.

Capítulo 7

Jesús A. Cosamalón Aguilar1

Este trabajo aborda una historia estudiada desde hace mucho tiempo. Los clásicos trabajos de Alejandro Garland,2 Lizardo Alzamora Silva3 y Carlos Camprubí Alcázar,4 todos anteriores a la década de 1960, son diversas investigaciones que se han aproximado a la turbulenta historia monetaria del Perú. Sin embargo, la importancia actual de estos primeros trabajos reside en su solidez documental y su exhaustiva revisión de las fuentes disponibles, virtud que permite retomar las investigaciones a partir de los aspectos que no consideraron por no ser el objeto central de sus investigaciones. Este capítulo aborda en primer lugar la historia de la moneda metálica y del billete a partir del impacto social de su emisión y uso, desde los primeros días independientes hasta la introducción final de la moneda avaluada en oro a principios del siglo XX. La escasez monetaria, la presencia del feble boliviano, la desordenada emisión de billetes y la escandalosa debacle del billete fiscal son los sucesos de una historia tortuosa que marcaron el rumbo monetario del primer siglo de nuestra existencia como nación.

En segundo lugar, este capítulo también tiene como objetivo comprender la moneda más allá de su uso como medio de intercambio o de atesoramiento. Las

1. Agradezco la asistencia de José Manuel Carrasco Weston en la búsqueda de información para la elaboración de este artículo. 2. Garland 1908. 3. Alzamora Silva 1932. 4. Camprubí 1957.

328 | JESÚS COSAMALÓN

diversas funciones que cumplió exceden el campo de lo estrictamente económico, cuya materialidad y diseño siempre han causado una atracción casi mágica como símbolo de riqueza, de prosperidad e incluso de identidades nacionales. Por otro lado, la difusión de la moneda metálica, que rigió por más de tres siglos la economía peruana, generó prácticas y creencias que fueron desarraigadas por la circulación de billetes con gran dificultad. En el caso peruano, la incorporación del billete fiscal no fue tan sencilla, no solo por el fracaso en su administración, sino porque la moneda metálica, con un valor intrínseco fiable, desarrolló un vínculo más intenso con la población basado en el principio de seguridad del valor que se atesoraba. Por último, le dedicaremos atención a un aspecto poco estudiado: la iconografía y su relación con el imaginario de nación, difundido por medio de la materialidad de la moneda y los billetes.5

Vaivenes de la guerra y el desorden: de las monedas provisionales al sol decimal (1822-1863)

Desde los primeros años de vida independiente del Perú fueron evidentes los estragos de la escasez monetaria, expresados en la disminución del comercio y la caída de los ingresos fiscales. Las autoridades del naciente Estado no fueron indiferentes frente al problema. Por ejemplo, el protector José de San Martín intentó resolver la escasez con la emisión de monedas de cobre de ¼ de real en 1822, que tenían el sello de “provisional,” casi como el carácter de la independencia en ese momento.6 Los vaivenes de la guerra se reflejaron en su rápida depreciación, de forma que en 1827 se cambiaba por el 20% de su valor nominal. La moneda acuñada no fue la única unidad monetaria que circuló a lo largo del siglo XIX; nada más iniciado el proceso independentista y sus urgencias, el gobierno provisional aceptó la propuesta del ministro Hipólito Unanue de crear un banco de emisión en febrero de 1822,7 el cual comenzó a emitir vales de un diseño sumamente sencillo, con el objeto de paliar en algo la aguda escasez de numerario.8

5. La reflexión acerca de la materialidad de los objetos históricos se la debo a mi amigo y colega Fred Rohner. 6. Goepfert 2012. Esta moneda se depreció rápidamente; en 1827 se cambiaba por el 20% de su valor. Véase Salinas 2011b: 30. 7. Romero 2006: 360. 8. La escasez era más notoria en el interior del Perú y en la economía campesina. Véase Contreras 2015: 93.

MONEDAS, BILLETES Y SOCIEDAD EN EL PERÚ, 1826-1901 | 329

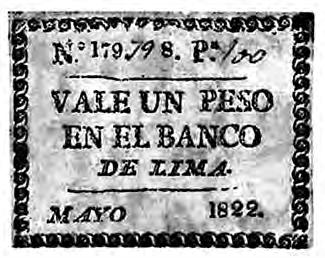

Ejemplar de un peso.9

La circulación y aceptación de estos billetes fue considerada obligatoria de acuerdo con decreto expedido por Torre Tagle: “el papel moneda que se ha puesto en circulación [...] se admitirá en cambio sin quebranto alguno por el valor que representa por todos los habitantes del Estado”.10 Se puede notar el voluntarismo de la medida al definir el territorio peruano como un Estado cuya demarcación geográfica aún no se conocía con precisión, pero que comenzaba a delinearse por medio de la circulación monetaria. Incluso quien cometía desacato a la medida se exponía a una pena pecuniaria repartida entre el Tesoro y el denunciante. La omisión, era, evidentemente, una prueba de su desapego por la causa patriota.11

La medida terminó en fracaso por varias razones.12 La primera fue la facilidad con la que el vale fue falsificado; la segunda fue, de acuerdo con el propio Unanue, la tradición monetaria del habitante peruano, que no estaba “acostumbrado a otras monedas que las de oro y plata, que nos dan los cerros,”13 exigiendo su extinción, a pesar de que, según él, se había manejado con enorme prudencia su emisión y se garantizaba el respaldo de los 400.000 pesos emitidos por ese medio.14 Finalmente, el billete fue emitido solo hasta agosto de 1823, logrando

9. Fotografía tomada de <http://wwwnumismacolec-cristofer.blogspot.pe/> (última consulta: 10/09/15). Véase también la excelente página <http://www.peruvianbanknotes.com/1822. html>. 10. Alzamora Silva 1932: 23. 11. Ibíd. 12. Para una historia detallada de la corta vida del billete, véase Salinas 2011a: 24-28. 13. Samuel Haigh, viajero presente en el Perú entre 1825 y 1827, señala que como no había bancos ni banqueros confiables, la gente guardaba el oro y la plata en “zurrones depositados en alguna pieza segura de sus moradas”. Haigh 1967: 23. 14. Alzamora Silva 1932: 25.

330 | JESÚS COSAMALÓN

una corta vida de poco más de un año, pero dejando una muy mala experiencia que tendría mayor vigencia, peor aún cuando la propia Casa de Moneda pagaba a los mineros con billetes endosables, razón por la cual los mineros no entregaban el metal a la institución, optando por darlo a los contrabandistas.15

También la escasez monetaria y escasa circulación se agravaban por causa de una economía en constante crisis hasta mediados de siglo, y en la que los intercambios se realizaban bajo formas tradicionales, incluyendo el pago de salarios en especies.16 Carlos Contreras considera que quizá el 90% de la población no participaba del consumo comercial, mientras el 10% lo efectuaba de manera suntuaria con el objeto de remarcar las diferencias con el resto de la población.17

La escasez de numerario era suplida por el uso de otras formas de intercambio. Un cónsul británico señaló que el moderado salario de 4 reales de los mineros se pagaba en mercaderías, valoradas frecuentemente con precios elevados;18 mientras la plata era el medio de intercambio general para las mercaderías extranjeras, agravando la escasez de monedas en el territorio nacional.19 La escasez numeraria era tan grave que una práctica muy usual de la población era fraccionar las monedas segmentándola en varias partes, para así lograr conseguir “sencillo” en sus operaciones comerciales.20 Otros negociantes se encargaban de fabricar “señas” con marcas identificables con el objeto de servir de mecanismo de intercambio, como fue el caso de los pulperos de Lima. De acuerdo con Alejandro Salinas, hasta 1859 más de sesenta locales emitían estos signos.21 Incluso, hacia mediados de siglo el conocido intelectual Juan Espinosa abogaba por la acuñación urgente de monedas de cobre, porque en el Perú:

[...] Se trueca por ajíes, huevos y otras especies, que no pueden equivaler a la moneda, ni por su duración, ni por su volumen, pues estas dos condiciones, duración y poco volumen, son las más apreciables en toda moneda, se hace indispensable sellar cobre, tanto para la economía como para la comodidad del pueblo.22

15. Salinas 2011a: 33. 16. Véase Bonilla 1975: 110-172 para una descripción de las duras y poco rentables condiciones de vida de los campesinos del interior. 17. Contreras 2012: 57. 18. “De Charles Milner Ricketts a George Canning” (1826), p. 7. En Bonilla 1975. 19.

“De Belford A. Wilson a George Canning” (1834). En Bonilla 1975: 92, 94, 106. 20. Yábar 1996: 41, 117, 119. 21. Salinas 2011a: 106-107. 22. Ibíd., p. 87. La “calderilla”, que así se llamaba a la moneda de cobre, fue muchas veces repudiada por el público. Por ejemplo, luego de la reforma monetaria de 1863 y la acuñación de sencillo en plata, nuevamente fue desechada. Lo mismo ocurrió cuando aparecieron los billetes de banco. Véase Salinas 2011a: 141, 149.