7 minute read

LES AFRO-PÉRUVIENS AU XXE SIÈCLE

from Cumanana XXVII-FRA

by PeruEnAfrica

(1895-1940)

Les chemins de l'intégration et de l'exclusion

Advertisement

Maribel Arrelucea / Jesus Cosamalón

L'introduction d'éléments culturels afro-péruviens dans la culture nationale a eu un effet divergent. D'une part, il a permis leur incorporation dans la nation, en élargissant sa définition, mais, d'autre part, il comportait le danger de stéréotyper les Afro-Péruviens dans ces pratiques culturelles comme leurs seules possibilités de développement et d'intégration. Dans ce travail, nous aimerions souligner quelques aspects historiques de ces voies : la musique et le sport.

On a affirmé ad nauseam que la population afro-péruvienne, comme d'autres populations similaires, avait une tendance naturelle à se produire en musique, ce qui revient à racialiser les capacités des gens. En réalité, la présence fréquente des Afro-Péruviens dans ces activités est davantage le reflet de l'inégalité des chances dans la vie, qui résulte d'un faible accès à l'éducation et à un emploi adéquat.

D'autre part, la musique a un caractère plus démocratique, ouvert aux personnes sans formation musicale académique et qui, grâce aux compétences acquises de diverses manières, peuvent se frayer un chemin dans des sociétés discriminatoires. Une telle caractéristique est perceptible dans le type d'instruments et de compétences typiques des Afro-Péruviens, en particulier au début du XXe siècle : voix, danse et percussions. L'importance de ce dernier élément est révélatrice. Surtout dans la musique d'origine afro descendante, la percussion a généralement une place transcendantale et même ses interprètes sont généralement en avance sur les autres instruments, positionnant positivement ceux qui, dans d'autres espaces, ne seraient pas à la première place.

Parmi les figures historiques de la musique afro-péruvienne se trouve, sans aucun doute, Porfirio Vásquez (1902-1971). Né à Aucallama, il a déménagé à Lima dans les années 1920 et a travaillé comme concierge à l'hippodrome de Kennel Park. Lorsqu'il a perdu son emploi en raison de la fermeture du parc, il a été embauché comme professeur de danses noires péruviennes à la première académie folklorique de Lima créée par le gouvernement en 1940. À partir de ce moment, Don Porfirio est devenu une référence de la culture afro-péruvienne, servant d'informateur clé pour les reconstitutions historiques ultérieures, telles que le rocher « Pancho Fierro », créé par José Durand. Son habileté avec la guitare, le cajón, le chant et les décimas ont énormément contribué à la création du patrimoine culturel afro-péruvien. culturel afro-péruvien.

Les sports sont arrivés à cette époque afin de discipliner les secteurs populaires et de parvenir à la civilisation, mais ils ont été rapidement réinterprétés d'en bas, en fonction des intérêts populaires. Rapidement l'un des clubs fondés en 1901 par des adolescents de différentes origines ethniques, Alianza Lima, est devenu l'un des symboles de la présence afro-péruvienne dans le domaine sportif. Les raisons pour lesquelles le club a été identifié à cette origine étaient les liens étroits entre les athlètes et les fans avec les travailleurs et les travailleurs, ainsi que le déménagement du club de la rue Cotabambas à La Victoria, un espace avec une forte présence afro-péruvienne.

Ce sera de 1920 à 1930 que cette relation avec les afro-descendants s'intensifiera, notamment à partir de l'apparition de sa grande figure historique : Alejandro « Manguera » Villanueva (1908-1944). Le football, comme la musique, a permis à de nombreux Afro-Péruviens de se mobiliser socialement : il n'était pas nécessaire d'avoir une éducation ou une formation, il suffisait d'avoir les compétences nécessaires pour faire partie des équipes de football. Villanueva est né dans le Rimac, puis a déménagé à Barrios Altos et a rejoint Alianza Lima se distinguant de 1927 à 1943. Il a fait partie de l'équipe qui a participé aux Jeux olympiques de Berlin (1936) et du célèbre « rouleau noir », l'une des meilleures équipes historiques de l'Alianza Lima qui a été invaincue pendant plus de trois ans et a remporté six titres nationaux (1927-1934). Sa vie désordonnée lui causa de très graves problèmes de santé, il prit sa retraite en 1943 et mourut un an plus tard des suites de la

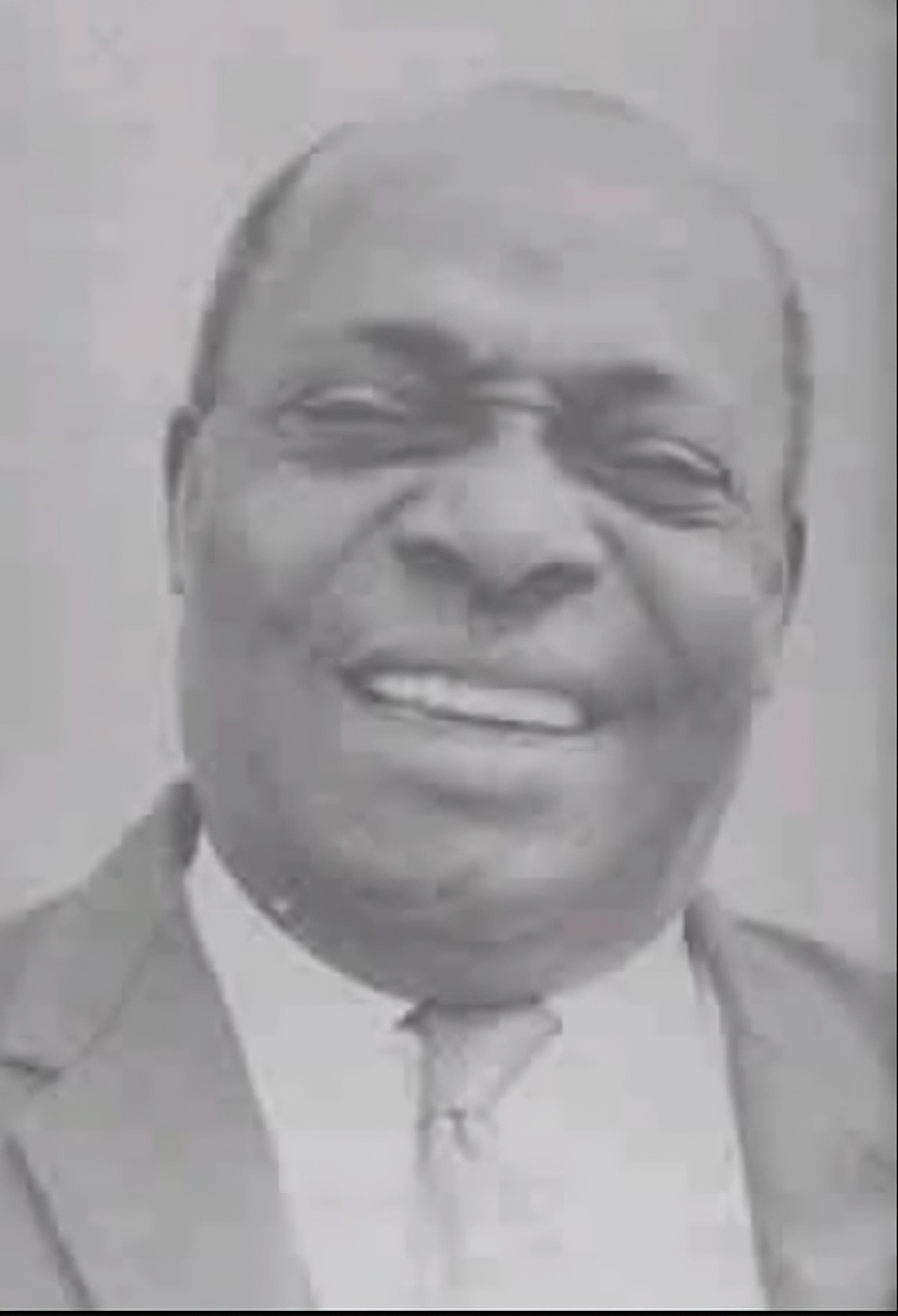

Quelques exemples sportifs peuvent aider à comprendre la relation entre l'exclusion et le succès dans le sport. Par exemple, l'une des premières figures de la boîte nationale était José « Bom Bom » Coronado (1921-1952).

Il est né le 5 janvier 1921 dans la ville de Chincha (Ica, Pérou), une région de grande présence afro-descendante. En 1931, sa famille décida de déménager dans le quartier ouvrier de La Victoria (Lima), l'un des espaces urbains qui abritaient les nouvelles masses de travailleurs, dont beaucoup d'immigrés, qui travaillaient dans la capitale. La boxe était arrivée au début du XXe siècle dans la capitale péruvienne, et l'amour pour ce nouveau sport s'est rapidement répandu parmi les travailleurs et les secteurs populaires. C'est précisément à La Victoria, près de la place

Manco Capac, qu'une tente a été installée depuis les années 1920 qui offrait des matchs de boxe, un sport que José admirait depuis son enfance et qu'il a commencé à pratiquer dès l'âge de 14 ans. Il a été entraîné par Guillermo Peñaloza, l'un des entraîneurs les plus importants de l'histoire de la boxe péruvienne. Alors qu'il est encore adolescent, il remporte des triomphes importants à Santiago du Chili (1935) et est champion du tournoi sélectif des Jeux olympiques de Berlin (1936). Malheureusement, en raison de son jeune âge, il n'a pas pu assister à la compétition, refaisant surface en obtenant le titre de champion latino-américain invaincu des poids plumes en 1938, à seulement 17 ans, battant sans atténuer l'Argentin Emilio Trotta dans la ville de Lima (Pérou). Avec ces succès, il est devenu la première idole afro-descendante des fans de boxe.

Bientôt, il s'est aventuré dans la boxe professionnelle, avec un record officiel de 31 combats: 16 victoires (1 par K.O.), 9 défaites (3 par K.O.) et 6 nuls. Considéré comme un boxeur technique, avec des mouvements rapides et possédant un jab gauche très efficace, il remporte le titre national dans la catégorie poids léger le 19 juin 1939. Il poursuit ensuite sa carrière dans le sud du continent, luttant contre des boxeurs de premier plan comme l'Argentin Tito Soria, qu'il bat aux points le 2 février 1941 au Luna Park de Buenos Aires, et contre le Chilien Humberto « Peloduro » Buccione à Santiago du Chili, avec qui il fait match nul dans un combat de 10 rounds. En Argentine, il épousa Elba Sotelo, mais sa vie désordonnée et bohème entraîna une grave détérioration de sa santé. Malgré cela, il a essayé de poursuivre sa carrière à Lima et à l'étranger. Il a terminé sa carrière face à Armando Yáñez (Kid Colombia) au Nicaragua et en Colombie en 1948. De retour au Pérou, les maladies l'ont submergé. Sans plus de querelles et avec ses ressources gaspillées, il est rapidement tombé dans l'oubli et la misère. Il meurt le 7 mai 1952, à peine âgé de 31 ans, après une douloureuse agonie, victime de douleurs hépatiques, rénales et cardiaques. Son humble enterrement est passé inaperçu par la grande majorité des Péruviens, mais bientôt le compositeur Pedro Espinel a dédié une chanson en rythme polka, « Bom Bom Coronado », qui a perpétué la mémoire de ce boxeur remarquable. catégorie des poids moyens en 1945 (Montevideo, Uruguay). Considéré comme un boxeur technique avant celui d'un grand punch, il fut l'une des premières grandes idoles du sport péruvien en général, et de la boxe en particulier. En 1946, il a commencé sa carrière de boxeur professionnel, dans laquelle il n'a cependant pas eu autant de succès que chez les amateurs. Il a participé à 29 combats, dont il a gagné 22 (7 par K.O.), perdu quatre (trois par K.O.) et fait match nul les deux restants. Il a été le protagoniste de l'un des incidents les plus mémorables lorsque le boxeur dominicain Carlos Pérez, connu sous le nom de « Zurdo del Higuamo », l'a renversé d'un terrible coup au foie sur la Plaza de Acho (Lima) le 4 juin 1949, au troisième round des dix convenus. La carrière de boxeur de Frontado semblait terminée, mais Max Aguirre, le promoteur de Frontado, organisa un match revanche dans lequel il fut victorieux aux points dans la même place le 28 août 1949. Après ce triomphe, il affronte plusieurs figures de la boxe internationale, comme l'Uruguayenne meilleurs boxeurs argentins, Eduardo Lausse, le 6 mai 1953. Finalement, il se retire après une victoire contre le Péruvien Fridolino Vilca dans la ville de Trujillo le 1er janvier 1956. En hommage à sa carrière, le ring de boxe du stade Mansiche de Trujillo porte le nom de « Antuco Frontado ». https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/La-presencia-afrodescendiente.pdf

Une autre figure importante était Antonio Frontado (1924), boxeur péruvien né dans l'hacienda de Chiclín à la périphérie de la ville de Trujillo (La Libertad) le 28 octobre 1924. Il a commencé à pratiquer le football dans son enfance, mais après une bagarre de rue, il a été convoqué avec d'autres jeunes aux cours de boxe enseignés par Armando Foglia, un immigrant italien embauché par la famille Larco, propriétaire du domaine, pour enseigner la boxe à la ferme, un sport qui a rapidement acquis une grande popularité parmi les travailleurs et les secteurs populaires. Depuis l'époque coloniale, la partie nord du Pérou s'était spécialisée dans cette activité, employant d'abord de la main-d'œuvre esclave, puis des travailleurs chinois. La pratique du sport était l'une des stratégies que la famille a développées dans le but d'attirer de la main-d'œuvre pour la production de sucre, et au début du XXe siècle, le salaire et les conditions de vie offerte par l'hacienda étaient les meilleures attractions pour fixer cette main-d'œuvre dans l'hacienda.

Comme vous pouvez le constater, dans l'histoire de ces athlètes, il existe des caractéristiques communes. Ils n'avaient pas de grandes possibilités d'ascension sociale grâce à l'éducation ou à des métiers mieux rémunérés. Son capital symbolique était l'utilisation de son corps, de son habileté et de sa force physique, remarquable pour atteindre des succès sportifs. Cependant, ce succès a eu un impact paradoxal : il a également stéréotypé les Afro-Péruviens comme porteurs de certaines capacités innées qui les ont racialisés et les ont condamnés à certains lieux sociaux qu'ils ne pouvaient pas violer.

*Extrait de l'article Los Afroperuanos en el Siglo XX (1895-1940), disponible dans LA PRESENCIA AFRODESCENDIENTE EN EL PERÚ: SIGLOS XVI-XX, Ministerio de Cultura, 2015. p. 162 à 166.