31 minute read

Aromas del trópico, Alfredo Ruiz Islas

Aromas del trópico

Por Alfredo Ruiz Islas

Advertisement

A cinco horas de la Ciudad de México, sobre la carretera que conduce de la capital de la República al puerto de Veracruz, se encuentra la ciudad de Córdoba. Fundada en 1618, la primera misión del flamante poblado fue servir como refugio a quienes realizaban la travesía entre el centro de la Nueva España y la costa del Golfo de México. Los viajeros eran amenazados por bandoleros que parecían surgir de la nada a lo largo del recorrido, o por los esclavos huidos de las haciendas y refugiados en enclaves denominados «palenques», imposibles de controlar incluso para las autoridades virreinales. De manera conexa, además, se buscaba contar con una villa de españoles que posibilitara la explotación agrícola de la región inmediata a la sierra, cuya mezcla de climas la volvía atractiva para la siembra de productos tropicales, sobre todo la caña de azúcar. Fue hasta la última etapa de la época virreinal cuando Córdoba adquirió su verdadera vocación, y hay buenas razones para pensar que todo ocurrió por obra de una afortunada casualidad. En 1789, el mismo año del establecimiento de los Estados Generales en Francia, de la toma de la Bastilla y de la proclamación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, abría sus puertas en la Ciudad de México, el primer café. El café que llegaba precedido de un halo de buen gusto, de refinamiento y de un cierto cosmopolitismo, pero también del espíritu de la revolución que tomaba forma en tierras galas. A nadie escapaba que eso que comenzaba a pelearse en las calles de París, y que poco a poco orillaría a la monarquía francesa a su desaparición, se había fraguado, en buena medida, en los cafés.

El café, entonces, no solo era el sitio en el que se ingería la bebida arrancada a los turcos después de ser debidamente cristianizada por Clemente VII en el siglo XVI, era asimismo el sitio en el que se reunía la gente a pensar. A generar ideas. A construir el incipiente espacio público. El café fundado en la Ciudad de México en 1789 —el Café de Manrique— tuvo algún éxito. Tanto como para llevar a que, en el transcurso de los siguientes meses, se introdujeran en el virreinato novohispano las primeras matas de café. Al ser Veracruz la puerta de entrada a la Nueva España, resultó del todo natural que se buscara, en algunas de las regiones que conformaban a la entonces intendencia, el mejor sitio para sembrarlas.

Entre los primeros sitios elegidos para tal tarea se encontró, como era de esperarse, la zona de Córdoba cuyas características —calor, altitud, lluvias— permitían adivinar a los plantadores la posibilidad de obtener no solo buenas cosechas, sino también cosechas de un producto de buena calidad. Sería fácil hablar del camino ascendente seguido por el cultivo de café desde los albores del siglo XIX hasta nuestros días. Del modo en el que paulatinamente las personas se acostumbraron al gusto de la bebida. De cómo esta comenzó a ganarle terreno al chocolate, la bebida por excelencia durante los trescientos años de existencia de la Nueva España y que, en el primer siglo de vida del México independiente, dominaría la mesa de los sectores medios y altos de la sociedad mexicana. Sería fácil. Sin embargo, no sería exacto. El consumo del café, aunque importante, fue durante mucho tiempo marginal. Las constantes rebeliones desarticulaban los mercados, destruían los cultivos, arrasaban la maquinaria. La tecnificación del cultivo de café ocurrida a finales del siglo XIX, le dio a la industria el impulso que necesitaba, pero no la preparó para la saturación del mercado ocurrida en la década de

Fuente: H. Ayuntamiento de Córdoba

1930 ni para el subsiguiente derrumbe del mercado. Solo hasta la mitad del siglo XX pudieron los cafeticultores sortear sus dificultades gracias a la venta de los excedentes a las fábricas de café soluble y la entrada en el mercado de los Estados Unidos por vía de las cuotas de importación. Una inteligente campaña de promoción del consumo del café —que en la actualidad da forma a la llamada “tercera ola del café”— redondeó el proceso, lo que, en el caso de Córdoba, se vio aderezada por el otorgamiento de la denominación de origen “Café de Veracruz” en el año 2000. Hablar de Córdoba hoy en día es hablar de café. El paseante camina por sus calles —algunas planas, otras ondulantes—,

admira la arquitectura del lugar —la Parroquia de la Inmaculada Concepción del siglo XVII; el Teatro Pedro Díaz, de finales del XIX; el Palacio Municipal de principios del XX— y poco a poco, sin sentirlo, se interna en el ambiente de la tierra caliente. Lo subyugan el calor y la humedad, pero también los aromas. La mixtura de aromas imposibles de describir pero que de inmediato se asocian con el trópico. Aromas dulces algunos, ácidos otros. En ocasiones intensos; buena parte del tiempo, suaves. Aromas a vegetación, a tierra húmeda, a frutos listos para ser recogidos. A flores que, pacientes, aguardan la llegada de las abejas o de cualquier insecto que lleve a cabo las labores reproductivas que ellas, por sí solas, son incapaces de realizar. Aromas a caldos, a pucheros, a moles y a chiles. Aromas a café. El Portal de Zevallos es el sitio por excelencia para degustar un buen café, mientras se deja al tiempo escapar entre las manos sin que haya la menor posibilidad de retenerlo. En cualquiera de los restaurantes que ahí se encuentran es posible comer platos regionales, antojitos, carnes o pescados mientras se echa un vistazo al Parque 21 de Mayo. Lleva ese nombre en conmemoración del último combate librado en la región entre las tropas realistas y los ejércitos insurgentes. Preludio imprescindible para que el 24 de agosto de 1821, en esos mismos portales se firmaran los Tratados de Córdoba entre Agustín de Iturbide y el último jefe político enviado por la Corona española, Juan de O’Donojú. La comida, naturalmente, cierra con una buena taza de café —espresso o americano, el segundo siempre más popular que el primero— o con un lechero, el café típico del puerto de Veracruz y que, por extensión, se consume en buena parte del estado homónimo. Un café lechero que se disfruta desde antes de probar el primer sorbo, al mirar al mesero verter la cantidad solicitada de concentrado de café y después, ganando altura a medida que se llena el vaso, el albo chorro de leche caliente, indispensable para

Fuente: H. Ayuntamiento de Córdoba

generar la espuma que constituye el distintivo de la bebida.

Córdoba huele a café

En sus calles los expendios se multiplican. Las tiendas, de todos los tamaños, venden saquillos de un cuarto, medio o un kilo. Por

acá y por allá se ofrecen tazas o jarras que indican su cordobés origen. Artesanías hechas con granos de café, libros que refieren la historia de los cultivos en la región o las mejores maneras de elaborar distintas preparaciones de café. La vida en Córdoba gira alrededor del café. La gente entiende su relación con el café, sabe la importancia que la planta tiene para su vida diaria. Entiende de vaivenes del mercado, reniega de las grandes transnacionales e implora por el comercio justo y la compra directa al productor. Pero, con todo, es optimista. El furor actual que experimenta el consumo del café les deja ver que hay futuro. Hay un mañana. Hay esperanza para seguir viviendo del cultivo, el tueste, la molienda y la venta de esos granos que, de manera inusitada, impensada, un poco al azar, llegaron hace más de doscientos años en busca de un buen sitio para ser sembrados. En busca de un sitio como Córdoba.

ALFREDO RUIZ ISLAS

Nació en la Ciudad de México en 1975. Es historiador y escritor. Su labor docente la desarrolla en la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y la UNAM. Con frecuencia escribe libros de texto para niveles básico y medio, como así también, novelas, cuentos y crónicas.

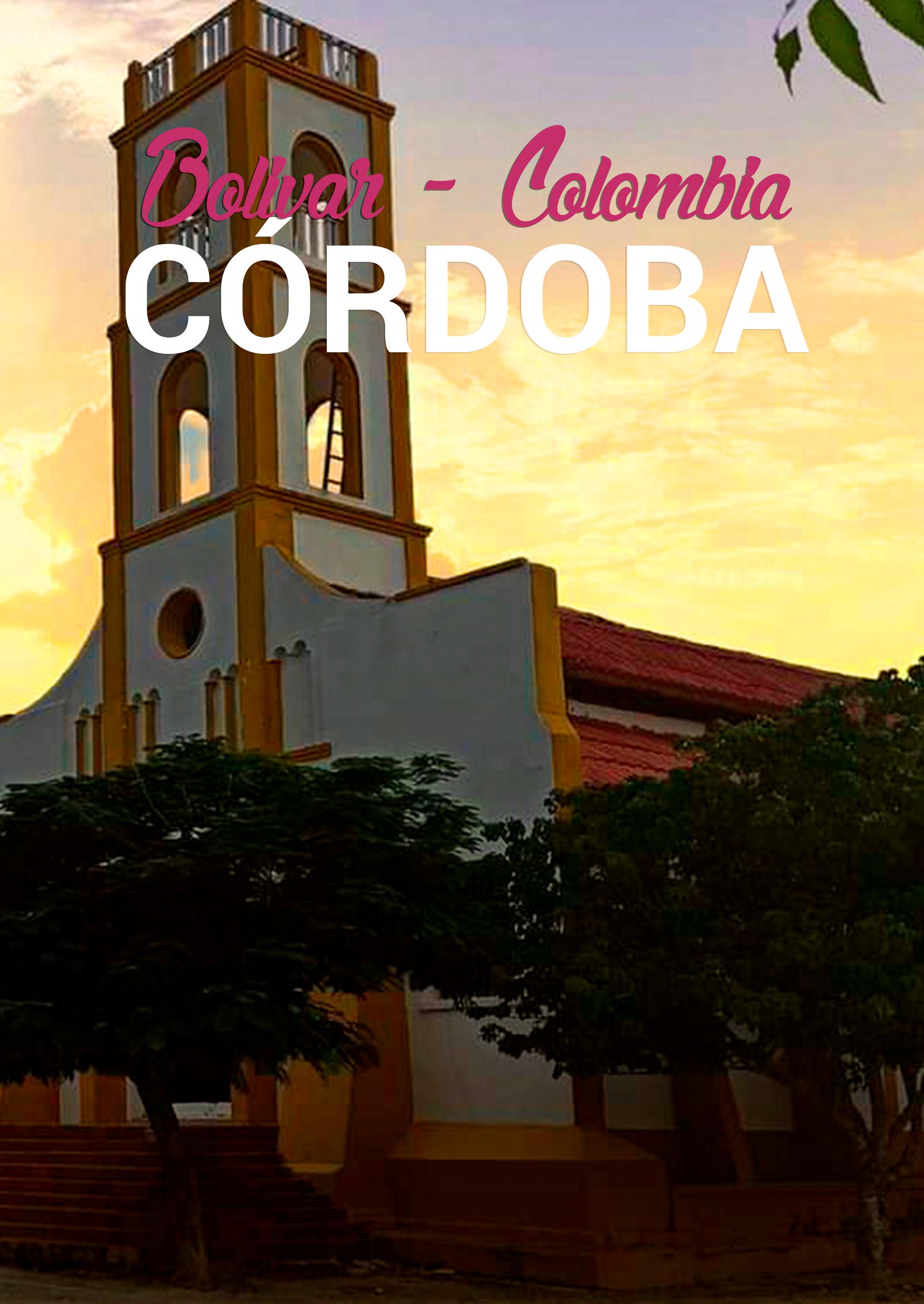

Fuente: Alcaldía Municipal de Córdoba Bolívar

Córdoba, una palabra mágica

Por Víctor Manuel Uribe Porto

Córdoba, sí Córdoba, es una palabra mágica que encierra misterios, virtudes, aventuras y esperanzas en la vida de muchos hombres en España, en Argentina, en México y en Colombia.

Una palabra que denota provincias, departamentos, ciudades, municipios, pueblos y veredas; pero que también representa nombres y apellidos de personajes de diversidad ideológica, de múltiples facetas en la cultura, la educación, el arte, distintas áreas del conocimiento.

La palabra Córdoba que para algunos historiadores del departamento de Bolívar en Colombia, significa “ciudad buena” y para otros “ciudad de los aceites”, también puede transportarte al Continente Europeo y a la América del Sur.

El municipio de Córdoba se encuentra ubicado en la subregión Montes de María y se lo denomina “La cintura del departamento de Bolívar”. Tiene una extensión superficiaria de 150 km² y una población aproximada de 18.000 habitantes.

La historia de este municipio se inicia en el año de 1540 cuando un grupo de indígenas dispersos y viviendo en múltiples bohíos, ocupan la ladera del caño Constanza, brazo del río Magdalena.

Su jefe era el gran Cacique Tetón, y de ahí que esa vereda se la denominara Tetón en su honor. Él fue protector perteneciente a las tribus de los indios Malibú, quien los gobernó, los mantuvo y los guio.

Luego de la conquista éstos se integran a unos de los resguardos de la región. En 1752 durante el gobierno del virrey Don José Alfonso Pizarro, se decide organizar y fundar la población de indígenas con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria

Fuente: Alcaldía Municipal de Córdoba Bolívar

de Tetón.

Antonio de la Torre Miranda remonta el río Magdalena el 1 de diciembre de 1776 y llega al caserío de Tetón, puerto localizado a la orilla de la ciénaga de El Puyal. Ahí reorganiza el pueblo y lo refunda con el nombre de San Pablo de Tetón, nombre que mantuvo hasta mediados del año de 1908.

En 1908, la Asamblea Departamental de Bolívar lo erige como nuevo Municipio de Córdoba mediante proyecto de ordenanza que presentan los diputados Erasmo Baños y Francisco Porras. Fue bautizado con ese nombre en honor al gran prócer antioqueño José María Córdova Muñoz, héroe de la Batalla de Ayacucho y de la independencia de Colombia.

En muchas partes de la Región Caribe de Colombia, todavía lo identifican como Córdoba – Tetón para diferenciarlo de otros sitios o lugares que en Colombia llevan el mismo nombre, es decir Córdoba.

Rasgos identitarios cordobeses

El hombre cordobés se caracteriza por ser trabajador, hogareño, servicial, bastante charlador, jacarandoso y bullanguero. Les gusta la parranda, el humor, los cuentos y la mamadera de gallo.

La religión predominante es la católica. Sus fiestas patronales más destacadas son las de San Pedro y San Pablo y la de la Virgen del Carmen.

La música de vientos o la banda de música es lo que más valoran y apetecen sus habitantes. El porro es un género musical de compás binario, es cadencioso, alegre, bullicioso y bullanguero que invita a escuchar, a gozar, a bailar, a brincar y a guapirrear.

Es un aire musical que se interpreta en bandas de músicos, en orquestas, en acordeones, en gaitas, en millos, en guitarras y en cualquier instrumento musical. El porro identifica mucho a la región de las Sabanas, del San Jorge y del Sinú.

Amén del porro, también cantan y bailan el fandango, el bullerengue, el mapalé, las gaitas, las cumbias, los merengues, los paseos y los sones en los acordeones. Algunas instituciones educativas y la Casa de la Cultura tienen escuelas de formación artística, sobre todo en el canto y las danzas. El vestuario que usan los hombres son pantalones de dril, blue jeans, bermudas y camisetas; como también las abarcas tres puntá y el sombrero vueltiao. En cuanto a las mujeres por

lo general visten de jean, short, blusas sencillas y cómodas para soportar el intenso calor que se vive en el pueblo. Los vestidos elegantes, tanto para las damas como para los caballeros son para días especiales. Los platos típicos que se degustan en el pueblo son: mote de queso, la viuda de pescado, sancocho de gallina criolla, sancocho de pescado, sancocho de carne salada, sancocho de cabeza ahumada de cerdo y de hueso de rabo de res. También sopas de arroz, pasteles de cerdo y de gallina, arroz de ahuyama, arroz de pajarito, arroz con coco, arroz de palitos (fideos).

Entre otros manjares el café de leche, chocolate criollo, bollo limpio, bollo capero, bollo de mazorca, bollo de plátano, queso, suero atolla buey, cabeza de gato, ajonjolí en bola, yuca, ñame y ahuyama.

En el aspecto económico, Córdoba se fundamenta en la ganadería vacuna de cría, ceba y levante. También la producción al por mayor de queso, productos lácteos y en la cría de cerdos, carneros y cabras. Produce pescado para el consumo interno y para la venta hacia otros pueblos vecinos.

En cuanto a la agricultura se cultiva en gran escala el ajonjolí, caracterizándose por ser el primer productor de Colombia. Cultiva además, el maíz, la yuca, el ñame, la ahuyama, fríjol, legumbres y hortalizas. Fue, en tiempos pasados, un gran productor de algodón después de Cereté.

VÍCTOR MANUEL URIBE PORTO

Nació en Córdoba, Bolívar, el 3 de marzo de 1943. Es Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas. Especialista en Gerencia de la Educación. Es escritor, historiador y compositor. Autor de diez obras, entre ellas: “Antonio de la Torre Miranda. Su paso por el Caribe, el Orinoco y los Llanos. Siglo XVIII”. “Los Uribe en el Caribe Colombiano”. “Breve Memoria del Bolívar Grande y el Sinú”.

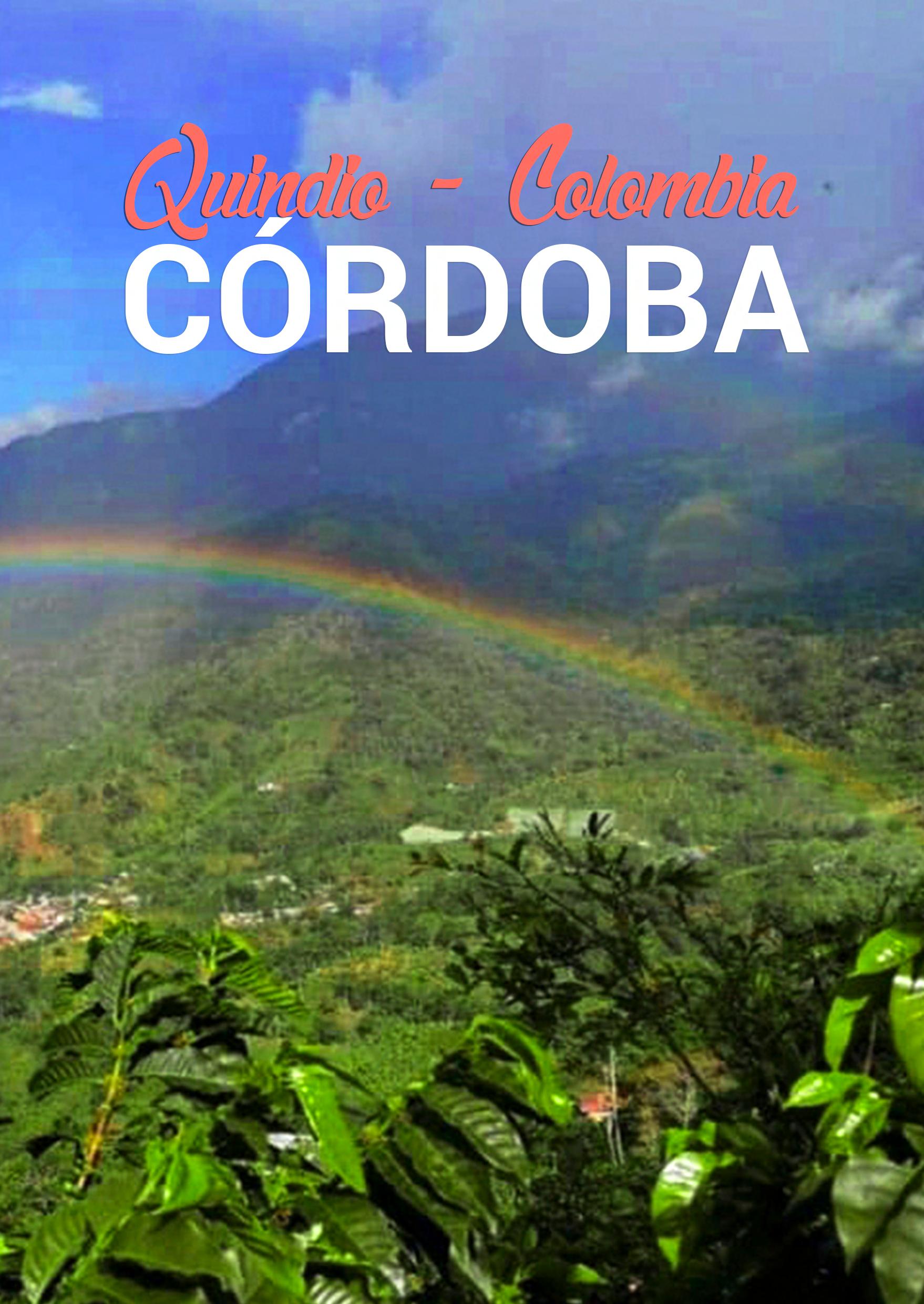

Fuente: Alcaldía Municipal de Córdoba Quindío

Alba o el amanecer

Por Nathalia Baena Giraldo

Crónica de Alba Lucero Suárez y el poder femenino sobre la vida de la mujer

Alba no le tiene miedo a la muerte.

Dentro de todas las posibilidades de salvación que tiene el ser humano, existe una que no entra en esa ruleta constante y temblorosa que exige el simple hecho de vivir: la muerte. Sin embargo, cuando la vida te enfrenta de diferentes maneras a aceptar la no existencia de un ser que pudo ser, o de uno mismo, el olvido es la primera opción para mantenerse vivo.

En 1999 en un pueblo quindiano llamado Córdoba, rodeado de montañas colombianas, el lunes 25 de enero, Alba Lucero Suárez Osorio aprendió a olvidar. Un terremoto que no logró matarla la dejó en coma tres días: su casa cayó al asfalto, las paredes quedaron en forma de naipe y la memoria de Alba, que nunca le había fallado, no recuerda si ese día despertó feliz.

Habitante de Córdoba hace veintiocho años, hija de padres cafeteros y segunda en un hogar de once hijos -siete hombres y cuatro mujeres-, Alba es una de las mujeres defensoras y luchadoras por la vida de la mujer y de las niñas, en un municipio que ha sido contemplado bajo las riendas del hombre.

Su pelo es crespo, negro y abundante. Tiene 48 años y tres hijos que sí fueron: dos mujeres y un hombre. Las dos mujeres ya la hicieron abuela y como si fuera poco, sus hermanos y hermanas la consideran su segunda mamá.

“Hace 28 años vine a vivir a Córdoba. Me críe en una familia de papá machista, lo cual era natural en esa época, y hoy sé por qué mi

Fuente: H. Ayuntamiento de Córdoba

papá me tenía más preferencia a mí que al resto de mis hermanos”.

Su recuerdo más antiguo es cuando construyó de niña, junto a su padre, la casita en la que vivieron por muchos años.

“Le ayudé en todo, sin reproches y sin quejas, la adorné entera porque siempre he sido muy inquieta y creativa, entonces esa casa quedó llena de flores, de jardines y de colores”.

Ya no vive allí. Ya su padre no existe a causa de un cáncer que le quitó la vida hace dos años y no es una ausencia que le atormente su sonrisa. Desde que se casó, entendió que no quería vivir como vivió su madre y entendió, además, que no quería que ninguna mujer viviera maltratada por otro. Esto hizo que hoy lleve veinte años trabajando con la Asociación de Mujeres Cafeteras y, sobre todo, por sí misma.

Estudió Tecnología en Proyectos Agropecuarios. Fue representante de la mujer en el municipio, después la postularon para el Comité de Cafeteros y allí estuvo ocho años. Hace parte del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Córdoba y estuvo postulada hace dos años al Premio Comfenalco a la Mujer. Además,

lidera el grupo de danzas del pueblo y representó a la Asociación Mujeres Cafeteras ocho años, hasta octubre del año pasado.

“¿Qué me da tristeza? Que otras mujeres vivan tristes. Eso me atormenta. Que maltraten a las mujeres, a las niñas y niños. Que vivan encarceladas en sus propias fincas, que no puedan valerse por sí mismas”.

Cuando despertó del coma en la noche del tercer día, los médicos le preguntaron si recordaba algo de lo sucedido. Su respuesta fue mover la cabeza hacia los lados. Toda la carnosidad de su boca por debajo se molió. No podía hablar, solo podía hacer señas y escribir. Se fracturó todo el pecho, pero Alba estaba tranquila: sabía que ese dolor no se comparaba con los vividos en años pasados.

“Antes del terremoto yo le tenía miedo a la muerte, pavor, y después de eso ya no, porque si la muerte es así como la viví yo, estando en coma, es tranquila: sin dolor, sin recuerdos, sin sentir nada. Aprieta los dedos de las manos entre sí y calla unos segundos”.

Fuente: Alcaldía Municipal de Córdoba Quindio

- ¿Entonces volvió a nacer?

- Sí. Volví a nacer.

Cuando habla sus gestos dan cuenta de la valentía que la cobija como mujer. Sus cejas son negras, gruesas y largas. Sus ojos grandes y brillantes. Bebe un sorbo de café y me cuenta del lugar en el que estamos sentadas.

Alba pasa el noventa por ciento de su tiempo en el café del cual es dueña junto con siete mujeres más: Café Mujer, ubicado en la esquina del parque principal del municipio y llamado así como regalo a todas las personas que viven en Córdoba y que, con el marcado paso del tiempo, han sido testigos de la lucha diaria de la Asociación de Mujeres Cafeteras de la que ellas forman parte.

“Iniciamos la asociación gracias a Guillermo Castaño, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Nos enseñó algo llamado custodio de semillas que consistía en cultivar sanamente en nuestras fincas, todo amigablemente, velando por la seguridad alimentaria de todas las veredas del pueblo. Aquí comenzamos sesenta mujeres. Hoy quedamos ocho”.

Tiempo después, al darse cuenta que sí podían producir y ser distintas, trabajaron con Yaneth Agudelo quien formaba parte del comité de cafeteros. Ella les enseñó a hacer productos con lo que sembraban en sus fincas, a venderlos y a agruparse. Traían café, cultivos y cocinaban. Los campesinos, al darse cuenta, empezaron a bajar al pueblo y a comprarles lo que hacían.

“Lo chistoso es que cuando nosotras empezamos a trabajar no teníamos nada, entonces una prestó los pocillos, la otra la olla, la otra la chocolatera, la estufa, nos conseguimos una grequita pequeñita y así iniciamos”.

Como es un pueblo, todos se conocen con todos. Todas las que iniciaron eran mujeres de finca que tal vez no veían ninguna otra posibilidad que quedarse inmersas ahí, cocinando y siendo amas de casa. Con este proyecto sus vidas cambiaron para siempre.

“Fue muy bueno porque compartimos conocimientos y nos enfocamos en el café, hicimos un protocolo de cómo debíamos traer el café de la finca y prepararlo, porque si quedaba mal, nos lo devolvían y eso no podía pasar”.

“El café para mí y para nosotras es una forma de haberle dado un reconocimiento a la mujer. La mujer tiene que ver en todo con el café y su producción. Desde que se cosecha hasta que se sirve en una taza. Dignori, otra de las mujeres que forma parte importante de la asociación, dice que el café es hermafrodita: el café es el grano, o sea masculino, pero cuando se desenvuelve se le quita la almendra y se convierte en femenino. Así también lo veo yo. Es un regalo”.

Tienen cafés desde 1450 hasta 1850 metros de altura. Todos cultivados en las fincas de las mujeres de la asociación. Las ocho saben cultivar, recoger el café, realizar preparaciones con los distintos métodos y producir sus derivados como arequipe, tortas, y lo venden también molido y en grano.

“En este momento estamos dedicadas a hacer el ‘empalme generacional’, que consiste en enseñarle a todas las hijas y sobrinas de las integrantes de la asociación a que trabajen aquí, pero que además aprendan y hagan sus proyectos de estudio”.

Cuando le pregunto por la situación actual de la mujer me dice, alegre y segura, que ha habido mucha evolución en torno al machismo y a la forma de ver el papel de la mujer en la familia.

“Ya se ha acabado un poco ese machismo que tanto problema nos trajo al principio. Somos independientes y eso se nota. Nosotras tuvimos compañeras a quienes el marido no las dejaba venir a trabajar con nosotras, es más, nos tocaba decirles que se devolvieran para la finca, que nos respetaran el espacio, porque parecían escoltas al lado de ellas”.

- ¿Qué es lo más increíble que le ha pasado en su vida?– le pregunto.

- Lo más bonito… –suspira– fue poder tener hijos. Porque a mí siempre se me desbarataban los embarazos a los tres meses. Tuve cuatro o cinco abortos. Y después de mis dos hijas tuve otro aborto de gemelos. Al tiempo, cuando creía que ya no sería más mamá, tuve a mi último hijo, que ahora tiene quince años, pero casi me muero. Y me operaron al instante, porque siempre estaba en riesgo mi vida o la de mis hijos.

La vida le ha mostrado a Alba que puede más de lo que cree. Que su cuerpo es tan resistente como su mente. Le ha mostrado, además, que aunque la muerte ha hecho parte de su destino, no ha sido la que lo ha decidido.

Comprendió que su fuerza son las mujeres de su pueblo, la libertad que se merecen, la sabiduría que hay entre sus manos transformadoras y el amor por su familia. Porque cuando anochece y pareciera que todo ha acabado, amanece y, como un lucero, todo se vuelve a iluminar.

NATHALIA BAENA GIRALDO

Nació en Armenia, Quindío, en 1993. Es Comunicadora Social, periodista y docente universitaria. También es escritora y columnista de distintos medios de comunicación de Colombia.

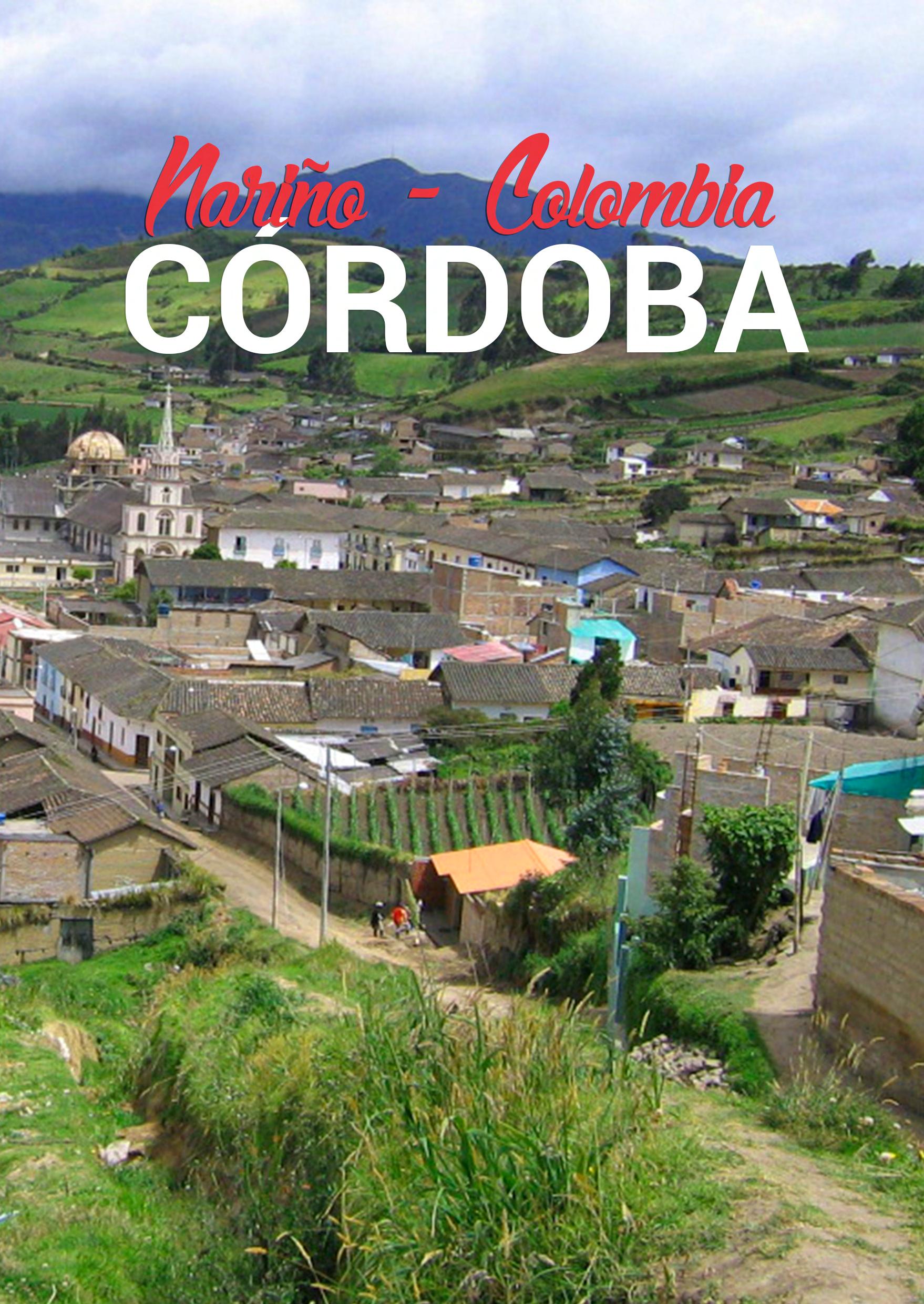

Fuente: Alcaldía Municipal de Córdoba Nariño

Ciudad donde nace el sol

Por Julia Nury Villarreal

Conocido metafóricamente como la “ciudad donde nace el sol”, este bello territorio situado en la parte sur-occidental de Colombia, se halla custodiado de modo orográfico por el páramo de Bella Vista y los cerros Palacios, Precipicio, Cheres, San Francisco y la Cresta del Gallo. Santuarios naturales que encierran los secretos mejor guardados del verdadero origen y sabiduría de nuestros ancestros.

El municipio de Córdoba tiene una extensión de 8.604 hectáreas en el Departamento de Nariño, como líneas divisorias que circunscriben uno a uno los límites que territorialmente nos separan del municipio de Puerres, Potosí, Departamento del Putumayo y la ciudad de Ipiales, por la parte norte, sur, oriente y occidente respectivamente. Un área que alcanza los 282 kilómetros cuadrados que sutilmente se encuentra irrigada por los ríos Guáitara, Guemuez, Sucio, Afiladores, Tescual, Chiguacos y Blanco.

Saberes que por tradición oral nuestros abuelos nos han venido heredando de manera mitológica a través de cuentos y leyendas, donde revelan el verdadero origen y poblamiento del Resguardo de Males, ahora municipio de Córdoba. Se trata de la “leyenda del Guamuez o encanto del Guamuez”, la cual relata que vivíamos radiantes y serenos en compañía de nuestra comunidad indígena, pero cierto día fuimos víctimas de la furia y dominio del brujo Chispas, el cual, sin piedad, encantó la aldea.

Éste redujo la zona a escombros y desolación, lo que nos obligó a huir de ese lugar. Los pocos sobrevivientes que quedamos abandonamos nuestra tierra, salvando únicamente las imágenes de San Bartolomé y la Virgen Pura y Limpia, además

de algunas pertenencias para sobrevivir. Menesteres entre las cuales cargábamos un gallo, que según el augurio debía cantar en el lugar donde estableceríamos el nuevo pueblo. Efectivamente al llegar a estas nuevas tierras donde cantó el gallo, fundamos el nuevo pueblo al que llamamos pueblo principal de Males.

San Bartolomé ocupa dentro del pensamiento religioso del indígena maleño, el lugar más sagrado, convirtiéndose en el centro de innumerables historias míticas del Resguardo de Males. Su llegada a este territorio produjo el asentamiento definitivo de la comunidad maleña, quien lo acogió como el único y auténtico patrono.

A partir de entonces, año tras año, en el mes de agosto, desde el 19 hasta el 25 se llevan a cabo los actos religiosos, culturales y deportivos en honor al santo patrono. Se amenizan con bandas y conjuntos musicales tradicionales, se queman juegos pirotécnicos y se hacen procesiones con los danzantes y san-

Fuente: Alcaldía Municipal de Córdoba Nariño

juanes, danzas autóctonas de la región.

Actualmente el municipio se encuentra dividido en 5 corregimientos y 29 veredas. Fue erigido el 1 de mayo de 1911 mediante ordenanza N°39, emanada de la Asamblea Departamental de Nariño. El 18 de mayo de 1947 el Honorable Concejo institucionalizó como fecha absoluta e inamovible para la celebración del Municipio de Córdoba.

Hoy a sus 109 años de vida municipal, la población cuenta con una idiosincrasia única que se define por la degustación de un rico helado de paila, la satisfacción de compartir un exquisito café, el hechizo del movimiento corporal y mágico de Los Danzantes, Los Sanjuanes y las sorprendentes coreografías de Danzarte y Kembala. El encanto de orquestas y bandas, la belleza del guacamayo, el colorido de los castillos agrarios y los monumentales desfiles carnavalescos.

Conocer y degustar a diario los platos típicos tradicionales más representativos de la comunidad es maravilloso y placentero. Hay alimentos que se consumen normalmente en nuestra comida diaria como la chara con nabos y pellejo, las arrancadas, la poliada con quesillo y la sopa de quinua con costilla, entre otros. Mientras que los envueltos de choclo y las tortillas de callana son indispensables en el café de la mañana y después del mediodía, completando la merienda al atardecer con la ingesta del morocho, la calabaza y la colada de harina de maíz tostado.

Comúnmente la chicha y el champús son los postres que rematan los banquetes ofrecidos en toda recepción especial y que comúnmente la llamamos “boda”, en donde no puede faltar el famoso cuy, la gallina y la carne de puerco, acompañados eso sí con los choclos, las papas y las habas cocinadas. Manjares que irrefutablemente son más suculentos con el ají, que puede ser de pepas de calabaza, maní o zungo, sin pasar por alto el locro, la chara y la arniada, así como las empanadas, el mote y los dulces de maíz.

Entre las costumbres que nuestros pobladores practican,

encontramos el típico juego de “chaza”; los domingos de mercado y, lo más trascendental de la cultura del pueblo, es la celebración de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé apóstol, santo protector de la calma y prosperidad del territorio. A él le ofrecemos una oración de fe, con las líneas que concluyen la última estrofa del guerrero himno, que textualmente testifican: “¡Córdoba! Con orgullo te prometo, de tu historia siempre conocer, ¡un legado para nuestros hijos en la tierra que nos vio nacer…!”.

Con la soberanía de una pequeña patria fascinada por el sabor del café, el ritmo seductor de los danzantes y la belleza irreemplazable de su variada cultura, sellen con la tinta exclusiva de la diversidad, su carta de presentación en cualquier parte del extenso planeta. Timbrado con la marca registrada de la inspiración musical del tolimense Rafael Godoy cuando con orgullo declama: ¡Ay que orgulloso me siento de ser un buen colombiano!.

NATHALIA BAENA GIRALDO

Nació en Córdoba Nariño, el 15 de noviembre de 1971. Es Tecnóloga en Administración de Empresas Agropecuarias del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Actualmente estudia Derecho Propio y Legislación Indígena. Es coautora de revistas y material audiovisual relacionado con la cultura e historia ancestral del territorio Nariñense.

Anexo

DATOS DE INTERÉS

Córdoba, Argentina

Ubicación geográfica: La provincia de Córdoba está situada en el centro de Argentina. Limita al norte con las provincias de Santiago del Estero y Catamarca; al oeste, con La Rioja y San Luis; al sur, con La Pampa y Buenos Aires; y al este, con Santa Fe.

Capital: Córdoba.

Altura: A 437 m.s.n.m.

Clima: Benigno de tipo continental, con inviernos frescos y veranos cálidos. Su temperatura media anual es de 18º. Épocas de lluvia: Durante el verano, de diciembre a marzo.

Gentilicio: Cordobés.

Habitantes: 3.066.801. Economía: Se destaca por el desarrollo agropecuario e industrial, asociado a la calidad y diversidad de los servicios. Es una de las provincias con mayor tradición en el desarrollo del sector turístico en el país.

Cultura: Córdoba mantiene tradiciones locales y modos de vida en las distintas localidades, con fiestas y festivales de gran prestigio como el Festival de Doma y Folklore de Jesús María; el Festival Nacional de Folklore de Cosquín; la Fiesta de la Cerveza de Villa General Belgrano; el Festival de Villa María y en la ciudad capital, el Festival Internacional de Teatro de Córdoba y el Festival del Humor.

Córdoba, España

Ubicación geográfica: Es una ciudad de Andalucía, España, situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. Limita con las provincias de Málaga, Sevilla, Jaén y Granada, con la extremeña de Badajoz y con la castellano-manchega de Ciudad Real.

Capital: Córdoba. Economía: En el norte destaca la industria cárnica con productos derivados del cerdo ibérico; la vega del Guadalquivir se centra en el sector hortofrutícola y desde el centro hacia el sur, la industria agroalimentaria con el aceite de oliva, la producción de vino y ajos. La industria joyera y el turismo tienen además, una presencia muy marcada.

Altura: Media a unos 440 m.s.n.m.

Clima: Tiene un clima mediterráneo continental. Cultura: Córdoba posee hermosas avenidas, magníficos edificios, patios, palacios, caballerizas reales, museos, monumentos, castillos y callejas de las flores.

Épocas de lluvia: Las precipitaciones se concentran en los meses más fríos, debido a la influencia atlántica.

Gentilicio: Cordobés/esa o cordubense (poético).

Habitantes: Cuenta con 785.240 pobladores (2019). Se llevan a cabo numerosas fiestas y festivales, como el Fiesta de los Patios cordobeses; Fiesta de las Cruces de mayo; Festival de la guitarra; La noche blanca de flamenco; Semana Santa; Romerías y Feria del Caballo de Córdoba (Cabalcor).

Córdoba, Colombia

Ubicación geográfica: Está situado al noroeste de la república de Colombia, a orillas del Mar Caribe. Limita por el norte con el Mar Caribe y el departamento de Sucre; por el este, con el Mar Caribe y el departamento de Antioquia; por el oeste, con los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia; y por el sur, con el departamento de Antioquia.

Capital: Montería.

Altura: A 63 m.s.n.m.

Clima: Su clima varía, con promedios desde los 28º en la zona costera, hasta los 18º en las zonas altas de la cordillera occidental.

Habitantes: 1.736.218 pobladores. Gentilicio: Cordobés.

Economía: Agricultura y la ganadería a gran escala. La potencialidad agropecuaria sobrepasa el 75% del área departamental.

Cultura: La cultura de Córdoba está representada por la música de bandas folclóricas y el porro, así como el fandango y las corralejas. También se desarrollan diferentes fiestas y festivales, como la Feria de San Isidro Labrador, en honor al patrono, celebradas en Ayapel; el Festival del bollo dulce, en Mocarí, Montería; el Encuentro Cultural de Indígenas Zenú, en San Andrés de Sotavento, el Festival Nacional de Porro y la Feria Nacional Artesana.

Córdoba, Veracruz, México

Ubicación geográfica: Limita al norte con el municipio de Ixhuatlán del Café; al sur, con Coetzala; al este, con Amatlán de los Reyes; al oeste, con Fortín; y al noreste, con el municipio de Atoyac.

Altura: Se encuentra a 860 m.s.n.m.

Clima: Tiene una temperatura promedio de 19.9°.

Gentilicio: Cordobés.

Habitantes: Cuenta con más de 210.000 pobladores. Cultura: Entre las tradiciones netamente veracruzanas, se encuentran las de La Rama en tiempos de posadas y El Viejito en los últimos días del año. Y al finalizar la cosecha de café, se ofrece a sus cortadores, una comida y una fiesta llamada La Viuda.

También se realizan celebraciones como el 24 de agosto, el aniversario de la Firma de Los tratados de Córdoba; el 21 de mayo, se recuerda la epopeya ocurrida en este lugar que dio a la ciudad de Córdoba el título de Heroica.

Economía: Sus principales actividades son la agropecuaria, comercial e industrial.

Córdoba, Bolívar, Colombia

Ubicación geográfica: Se encuentra localizado en el departamento de Bolívar. Limita al norte con Zambrano; al este, con el río Magdalena; al sur, con los municipios de Magangue, San Pedro y Buena Vista; y al oeste, con Ovejas y el Carmen de Bolívar.

Clima: Temperatura media de 28º.

Gentilicio: Cordobeces, tetoneros.

Habitantes: Según el censo 2015, tiene 12.435 personas.

Economía: Su principal actividad es la ganadería, con la cría de cebú y el pardo suizo. También se caracteriza por el cultivo de ajonjolí.

Cultura: Las fiestas patronales del municipio de Córdoba se llevan a cabo en honor a San Pablo y San Pedro Apóstol, el 28, 29 y 30 de junio. Esta fiesta religiosa va acompañada generalmente por concursos, alboradas musicales, fandangos, corralejas y conciertos.

También es de destacar que el epicentro de la cultura municipal se centra en la Casa de la Cultura Enriqueta Sinning.

Córdoba, Quindío, Colombia

Ubicación geográfica: El municipio de Córdoba se encuentra ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina. Limita, al este, con Tolima; al norte, con Calarcá; al oeste, con Buenavista; y al sur, con Pijao. Córdoba se halla a 27 km. desde Armenia capital Quindiana.

Clima: La temperatura es variable por la diversidad de pisos térmicos que posee en la cabecera municipal. La temperatura promedio es de 19º.

Épocas de lluvia: Se presentan en dos temporadas comprendidas entre marzo a mayo, y septiembre a noviembre.

Altura: A 1700 m.s.n.m.

Gentilicio: Cordobense. Habitantes: Según el censo del año 2015, cuenta con 5.249 pobladores.

Economía: La actividad económica se basa en la agricultura y la ganadería. La actividad cafetera sigue siendo la base de la economía del territorio cordobés. El cultivo del plátano es el segundo generador de ingresos en el municipio.

Cultura: Se celebran las fiestas tradicionales del bambú y la guadua, las cuales se llevan a cabo durante la última semana de abril y la primera de mayo. También es costumbre realizar verbenas populares durante diciembre. Asimismo se desarrollan numerosas actividades religiosas.

Córdoba, Nariño, Colombia

Ubicación geográfica: Limita al norte con Puerres; al este, con Puerres y el departamento del Putumayo; al sur, con Potosí; y al oeste, con Ipiales. Se encuentra a 90 km. de distancia de la capital Pasto y a 18 km. de Ipiales. y el comercio. Los principales cultivos son la papa, maíz, haba, cebolla, arveja y fríjol. En menor escala, la ganadería seguida de cuyicultura y las artesanías tradicionales, como cobijas, ruanas y mantas.

Altura: 2.867 m.s.n.m.

Clima: Temperatura media de 12º.

Gentilicio: Cordobeños.

Datos poblacionales: Según datos preliminares del censo 2005, tiene 20.656 habitantes y en el Resguardo de Males, 17.000 indígenas.

Datos económicos: Las actividades de mayor importancia son la agricultura, la ganadería Datos culturales: El 24 de junio se celebra la Fiesta Intiraymi, que en quechua significa: “Fiesta del sol”. Se trata de una ceremonia incaica y andina, celebrada en honor a Inti, el dios sol. En tanto del 22 al 25 de agosto, se realizan las Fiestas Patronales de San Bartolomé Apóstol, con gran número de actividades religiosas y culturales.

También, el 18 de mayo se conmemora la Independencia de Córdoba.

Este libro se terminó de editar en el mes de febrero de 2021 Córdoba- Argentina www.hermanamientosliterarioseditora.com https://www.facebook.com/hermanamientosliterarios +543513765972