21 minute read

Un caffè con Chiara Alessi

a cura di:

Paolo Ficalora

Il racconto che si fa sul design, su quello che è stato e quello che sarà è spesso delegato a chi per abitudine o semplicemente per tipologia di linguaggio è solito rivolgersi a chi di design ne ha fatto la sua professione. Chiara Alessi, classe 81, curatrice, saggista ed ormai volto del design sui social invece, attraverso la sua spiccata sensibilità, un linguaggio spesso colloquiale ed un uso sapiente di aneddoti e contesti, riesce ad interessare gli interlocutori che spesso il design non credevano nemmeno di averlo in casa. Molteplici sono i suoi lavori, le sue tesi ed i punti di vista che con sguardo critico ma anche aneddotico colpiscono il fruitore finale, facendogli capire che in fondo il design è molto più democratico di quello che si crede, che di design possono parlarne tutti. Tra le varie pubblicazioni che abbiamo preso come spunto per questa intervista troviamo: “Dopo gli anni zero” (2014), “Design senza designer” (2016), “Le caffettiere dei miei bisnonni” (2018), “Tante care cose” (2021). Ci ha ospitati nella sua casa in un tranquillo quartiere milanese, nella sala che in parte è stata il set di “Design in pigiama”, ed é proprio quello che ci si aspetta da chi in questo mondo ci è nata….libri, stampe e oggetti “icona” fanno solo da sfondo per quella che speriamo sia per voi, così come è stata per noi, un’interessante chiaccherata con Chiara Alessi.

Eigengrau: Partendo dal nome della nostra rivista e dal significato di Eigengrau, inteso come un “luogo non luogo” dove trovare ispirazione e provare a dare una prima forma alle idee, cosa è l’Eigengrau per lei? Dove trova l’ispirazione per i molteplici progetti che la vedono protagonista?

Chiara Alessi: Non so se esiste un luogo, o come dire una prassi codificata d’ispirazione, però mi viene in mente un bel racconto di Pavese in cui lui, ad un certo punto, dice che mentre scende le scale andando via da una brusca litigata, gli viene in mente la risposta giusta che lui avrebbe dovuto dare, e che a posteriori gli avrebbe dato ragione. Secondo me il fatto che delle cose arrivino in maniera asincrona e inaspettata, e spesso arrivino nel momento sbagliato, inopportuno, non in quello favorevole, è al tempo stesso un’opportunità straordinaria. In quanti racconti fatti in seduta psicanalitica si rivivono nei propri sogni gli esami di maturità, o tutti quegli episodi della vita in cui l’inconscio elabora una maniera diversa in cui sarebbero dovuti essere percorsi? Quindi questa cosa dei grigi, cioè degli spazi tra il sonno e la veglia, tra l’addormentamento e il risveglio, anche per me sono, forse, gli unici momenti in cui ho quella rilassatezza mentale che permette poi ai pensieri di prendere una forma. Una cosa che mi capita spesso è pensare le cose in forma sintetica, di tweet, in 240 caratter. Come condensare quel pensiero? Certe volte immaginarlo già in una forma prestabilita mi permette, proprio come esercizio formale, di dargli una costruzione e quindi poi di impaginare mentalmente un’idea. Questa cosa dei social-network ha tutti i suoi limiti, che sono sotto gli occhi di tutti e che conosciamo. Però, secondo me, preso come spazio dell’esercizio rispetto alla sintesi, rispetto alla modulazione sui tuoi interlocutori, é un tipo di metodo. Anche quello a suo modo, un nuovo metodo, che su di me funziona.

EG: Nel libro “Le caffettiere dei miei bisnonni” sostiene che la maggior parte delle icone del design è stata prodotta in un’epoca in cui la storia aveva un valore particolare, una catena di eventi che aggancia il presente con il passato, il presente con il presente o il presente con il futuro. Crede quindi che la storia dei giorni nostri non abbia questa peculiarità? Sia poco stimolate?

C.A: Dire poco stimolante è già esprimere un giudizio, e invece lo scopo, non so se raggiunto, di questa ricerca, di questa tesi, era proprio di sospendere un giudizio di tipo qualitativo. Non intende dire se è un epoca interessante o non lo è, propizia o no perché genera icone. Secondo me dobbiamo proprio sganciarci da quest’idea, che è anche un po il paradigma nel quale si è costruita la storia del design degli ultimi 100 anni, e cioè che il design sia quello che produce delle icone, e quindi che se non le produce allora in qualche modo è poco stimolante o poco interessante. La considerazione anzi partiva dall’idea che, un po in maniera riduttiva, si pensa che per sostenere l’esistenza di icone o per definire l’icona sia necessario che passi un certo intervallo temporale. In realtà la nostra storia del design ci dimostra che esistono delle icone che sono state icone già da appena nate. Faccio il caso della poltrona sacco del 1968, che già nel 1972 era al MoMa di New York, anzi, inaugurava al MoMa, un museo di arte contemporanea, la prima sezione dedicata al forniture design, quindi con un ruolo assolutamente da protagonista e già nel 69, un anno dopo, era nello sceneggiato Fracchia con Paolo Villaggio. Non c’e stato bisogno che intercorresse un certo tempo per definirla icona. Lo stesso spremiagrumi Juicysalif di Philippe Stark per Alessi è nato come icona. Peraltro questa cosa secondo me non coinvolge solamente il design ma riguarda anche la produzione musicale, la produzione letteraria… siamo in un epoca che non produce icone. Questo significa che siamo meno stimolanti? Non lo so, non è detto, quello che sicuramente si evince da questa cosa è non tanto il fatto che non sia intercorso un periodo sufficiente per poter vedere se nasceranno o se ci saranno delle icone ma, intanto, che c’è una sovrabbondanza di icone che ci vengono dal passato, e poi che c’è un cambiamento rapidissimo nella misurazione delle cose che fanno il nostro presente, che fanno la nostra identità, che generano legami e relazioni tra le persone. Questo presente, che in realtà è un presente continuo, un lunghissimo presente, non premette la sedimentazione di oggetti nei quali, in maniera radicata, profonda e permanente si possa stabilire questo rapporto che c’è invece verso l’icona. Questo è un po il mio punto di vista, non direi che questo definisce il nostro periodo come meno stimolante, anzi al contrario direi che lo è molto di più. Dover riposizionare il nostro sguardo rispetto alle cose che costituiscono in quel momento degli oggetti di riferimento, delle cose di riferimento, ci impone invece uno stimolo molto maggiore rispetto alla tranquillità e al rasserenamento che dà, invece, avere delle icone stabili che sono li e lo saranno per sempre. Questo riguarda un po anche le icone, cioè quando una cosa diventa icona poi lo rimane per tanto.

EG: In un capitolo parla della mostra Supernormal dei designer Morrison e Fukasawa nella prima decade degli “anni zero”, e analizza il rinnovato interesse per questo specifico linguaggio, ovvero il modernismo minimale che sempre più aziende hanno adottato, creando oggetti sempre più anonimi in cui l’illusione è che emerga l’io delle persone che li usano. Sarà questa quindi la nuova accezione del design? Oggetti sempre più “trasparenti”? Il massimo di anonimato, di universalità che scaturisce quindi nel massimo della fiducia con il solo discriminante dell’azienda che li produce garantendone quindi qualità costruttive?

L’esempio perfetto mi sembra la Apple come anche lei ha citato, in cui questo “anonimato” legato al prodotto renda l’azienda produttrice più che l’oggetto al centro dell’interesse.

C.A: Secondo me bisogna distinguere un paio di cose… da una parte c’è la questione stilistica, il minimalismo, il modernismo come stile. Se noi guardiamo alla storia del design possiamo vedere non direttamente le decadi precise, ma un inquadramento che più o meno abbraccia una generazione di oggetti che sono riconoscibili per uno stile. Lo si può vedere proprio come un termometro, misurante questa evoluzione nel tempo, in cui si è passati da uno stile ad un altro. Ad un certo punto questa cosa ha smesso di esserci. Oggi non c’è uno stile riconoscibile in quanto tale, che generi un racconto o che permetta di essere identificabile in quanto linguaggio di quegli anni. Gli anni duemila sono gli anni che lo stesso Alessandro Mendini definì “gli anni dell’eclettismo”, perché convivevano insieme degli stili molto diversi. In realtà il fatto di avere tanti stili diversi significa che non ne esiste “uno”. Quello predominante ad un certo punto è stato questo che andava verso l’imbiancamento delle cose, e io avevo sostenuto che potesse un po dipendere del fatto di avere una specie di sfondo costituito da un paesaggio domestico anonimo, sul quale poi si interveniva con le personalizzazioni. Quando penso ad un paesaggio domestico anonimo non penso solamente a mobili laccati bianchi tutti uguali, penso anche alle nostre case fatte da mobili IKEA, con l’intento di essere una roba temporanea, che ad un certo punto verrà sostituita da qualcosa di nuovo, ma che in realtà stanno facendo la stessa fine che negli anni quaranta e negli anni cinquanta facevano i mobili ereditati dalle nonne e che rimanevano nelle case per sempre. Quindi quando dico anonimo non intendo necessariamente una cosa neutrale, questo dal punto di vista un po stilistico. Poi c’è invece un punto di vista un po più filosofico che è quello che riguarda l’idea del brand. Allora io non direi affatto che la Apple è un brand anonimo, al contrario direi che lì il brand è precisamente tutto, ha talmente tanta voce, é talmente forte che l’oggetto stesso non è più così importante; ci sono alcuni elementi molto sintetici che permettono di definire e di ricadere dentro quel brand. Nel 2001 durante la manifestazione di Genova per il G8, una delle correnti più importanti era quella ispirata al libro di una filosofa, sociologa, Naomi Klein che si chiamava “No Logo”. L’idea di “No Logo” era quella di liberarsi dai brand, dai marchi che in qualche modo creavano un’identificazione della persona con il marchio, dando poi tipicamente alle industrie della moda un’importanza gigantesca, restituendo poi il potere che loro cercavano di avere con questa identificazione del soggetto con l’oggetto che vestiva e quindi l’idea, la proposta appunto di annullare il riconoscimento nel logo. Questa cosa poi in qualche modo è stata usata a proprio vantaggio dalle stesse aziende. La stessa Muji, che significa precisamente “No Logo”, in realtà ha creato un campionario di oggetti che sono assolutamente riconoscibili come oggetti Muji in cui tu paghi anche il fatto di avere un oggetto che si vorrebbe non firmato ma che lo è a tutti gli effetti. Questa è un po la contraddizione di questo tempo secondo me. É un tempo in cui non abbiamo uno stile ma ci appropriamo, in realtà anche a caro prezzo, di una specie di anonimato che non lo è, perché la stessa divisa che dovrebbe essere teoricamente la cosa più anonima possibile, uniforme, come dice il termine stesso, in realtà essa stessa è una dichiarazione di ideologie e quando non di ideologie comunque di appartenenza.

EG: In un altro suo libro, “Dopo gli anni zero” sostiene che nel nuovo millennio è aumentata la percezione che “c’è un po di designer in ognuno di noi”, soprattutto forte del fatto che il web è ormai pervaso da strumenti e programmi semplificati, esempi e tutorial che portano molti utenti ad avere la percezione di possedere le competenze proprie dei designer, nelle varie sfaccettature che oggi quel ruolo ricopre. Crede sia necessario, a tutela di chi invece queste competenze le ha acquisite tramite un percorso di studi accademico, l’istituzione di una qualche sorta di “albo”? In modo da differenziare chi svolge questo mestiere in maniera amatoriale da chi invece lo svolge professionalmente? Oppure per l’eterogeneità della materia e per la molteplicità di “strade” che un designer può seguire per acquisire queste competenze crede non sia possibile? La cosa che più si avvicina a ciò è L’ADI, ma che non consiste in un vero e proprio albo ma più in un’associazione.

C.A: Sono contro gli albi in qualunque tipo di mestiere, mi sembra qualcosa di assolutamente vetusta e non riesco a capirne il senso aldilà della cassa previdenziale, che allora può avere un qualche genere di tutela economica. Continuo a non capire il senso di usare la parola protezione quando si parla di brevetti o di idee, quindi no, secondo me l’istituzione di un albo non è la soluzione. Che ognuno si possa sentire un po designer non credo tolga nulla a chi il designer lo fa di mestiere, anzi al limite è un pungolo, è un modo per convincere quello che lo fa di mestiere che deve avere qualcosa da rivendicare come un valore proprio, che mette e che non tutti hanno, ma non sarà mai un albo a garantirlo. Credo che invece venga appunto da altre forme, e da questo punto di vista sarei invece per liberare assolutamente tutto senza vincoli di protezione e di tutele di alcun genere. In effetti quello che poi è successo ad un certo punto, quando tutti hanno iniziato a mettere la parola design ovunque, è stato che invece chi tradizionalmente si occupava di design ha tolto questa parola. Io stessa non la uso: nell’ultimo libro che ho pubblicato e che si chiama “Tante care cose” credo di aver usato una volta la parola design. É semplicemente una questione di riposizionamento linguistico. Ha fatto molto bene che ad un certo punto si iniziasse a familiarizzare con questa parola, ma come sempre succede quando le parole vengono usate molto, si svuotano un po, e quindi poi ci si continua a riconoscere. Oppure nella nuova interpretazione di questa parola non ci si riconosce più, ma se ne troveranno altre… non credo che possa essere imposto dall’alto, credo che un certo tipo di cambiamento linguistico nasca invece sempre dal basso, e quindi neanche dall’alto si può imporre di levarlo.

EG: Verso la fine del libro chiosa sostenendo che è sbagliato considerare la scomparsa di icone nella contemporaneità come un fallimento, ma sostiene che sia più un cambiamento sull’interesse del design stesso, che prima s’interessava ai “chi” e ai “cosa” mentre a cavallo dei duemila volgeva verso il “come”. Gli anni dieci erano l’epoca dei “perché”. E gli anni venti? Che epoca sarà?

C.A: Io non so fare delle previsioni sul futuro ma posso dire quello che interessa a me, ovvero provare ad indagare i quando, cioè i contesti che definiscono le cose e da cui le cose sono definite. Ad esempio, se noi parliamo del 900, questo secolo breve che in realtà è lunghissimo perché ci siamo ancora immersi completamente, non possiamo non raccontare il 900 senza raccontare le cose da cui è fatto e al tempo stesso non possiamo raccontare le cose senza raccontare il contesto che le ha generate. Questa specie di rispecchiamento costante tra cose e contesti in cui non capisci più che cosa si specchia nell’altro, in cui che cosa è generato da chi, secondo me è uno di quei canoni su cui non si è ragionato abbastanza. Il rapporto che c’è tra i tempi o il tempo e le cose che questo tempo genera. La questione anche della relazione tra la storia e la storia del design, tra il design e l’economia, il design e la politica è un tema secondo me su cui non si è riflettuto abbastanza, e che potrebbe invece essere determinante indagare per il futuro.

EG: Parlando del fuorisalone e del salone del mobile più in generale, porta alla luce almeno tre trasformazioni che hanno investito l’evento a cadenza annuale. Da anni punto di riferimento del forniture design e non solo a livello internazionale, si passa quindi dal travaso del pubblico dalla fiera tradizionale alle zone del così detto forisalone, il travaso dell’attenzione dai prodotti agli eventi, ed infine la trasformazione da un pubblico di addetto ai lavori a quello più generalista. Crede quindi che l’effimerità di molti dei prodotti presentati ogni anno sia conseguenza di questo cambiamento in cui il focus è ormai sul “contorno” più che sulla sostanza?

EG: Sempre nello stesso capitolo, racconta di una mostra svolta durante il fuorisalone del 2005, chiamata “Design alla Coop”, che lei stessa definisce una delle esperienze di carattere comunicativo più importanti del decennio. A distanza di più di 15 anni, c’è stato qualcosa che abbia coinvolto e stimolato giovani designer, e non come l’evento organizzato da questa catena di supermercati?

C.A: La grande distribuzione per questo nuovo millennio sta facendo quello che nei decenni precedenti era costituito dal fare gli arredi o gli oggetti per le compagnie di bandiera, ovvero Alitalia. Tutti i grandi, da Armani nelle divise a Joe Colombo nei servizi da viaggio, si sono cimentati in questo tipo di progetti. Perché è una cosa interessante quella di progettare per la compagnia di bandiera dell’epoca o oggi per la grande distribuzione? Intanto per i numeri, parliamo di quantitativi giganteschi, di una pervasività del tuo lavoro che non avresti in nessun altro modo, e questo ha ovviamente una ricaduta economica molto interessante. In quel caso li il fatto che fosse Coop, ovvero non una catena di distribuzione qualunque, e che non fossero dei premi ma fossero proprio oggetti venduti nel supermercato, fu un’occasione straordinaria per provare a dimostrare che le cose di design potevano essere vendute a basso prezzo nei supermercati e che nelle corsie ci si potesse anche curare di oggetti molto piccoli e apparentemente umili e di poco valore, dando invece una quota di progetto. Dal punto di vista commerciale però quell’operazione fu un flop clamoroso, lo stesso pubblico non era pronto. La vera importanza di quell’episodio secondo me venne però dal fatto che costituì una specie di nucleo forte di una nuova generazione di progettisti che si presentavano un po come gruppo, e questa cosa del gruppo, ereditata dalla storia degli anni ottanta con Alchimia e Memphis, poi non era più successa e non è più successa dopo quel momento li. L’importanza di quell’operazione, che non ha avuto particolare riverbero da nessun punto di vista, se non quello comunicativo, è stata nell’aver fatto conoscere una nuova nuova generazione di progettisti dando l’idea che qualcosa si stesse muovendo, e che fossero degli italiani e degli italiani giovani a farlo.

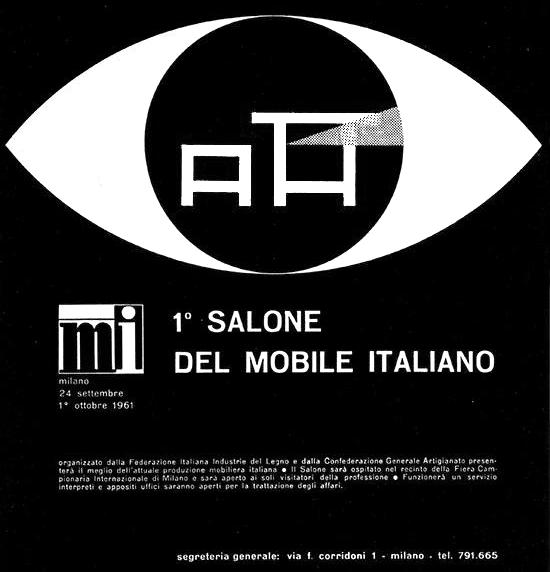

C.A: Proprio in questi giorni mi sto trovando a studiare la storia del salone del mobile ed ho cambiato un po la mia idea a riguardo. Ho capito che tutti e tre questi aspetti sono nel dna del salone del mobile sin dall’inizio. Il salone del mobile nasce nel 1961 come evento per gli addetti ai mestieri ma lo rimane per pochissimo perché poi immediatamente apre anche al grande pubblico, ed è già un cambiamento che si verifica negli anni sessanta. L’altra cosa che fa rispetto a tutte le altre fiere ed esposizioni che ci sono è l’annualità, che è una novità totale perché c’erano le triennali, le biennali, c’erano le Expo ogni cinque anni, ma organizzare ogni anno un’esposizione così grossa, non si era mai visto. Infatti già ai tempi ci si poneva dei dubbi circa l’annualità, cioè sul fatto che mettere questo ritmo così serrato potesse essere alla fine un po controproducente verso il design. In merito c’era un’intervista ad Ugo La Pietra che negli anni settanta si chiedeva “ma quanti di questi prodotti che noi vediamo poi saranno effettivamente in produzione e quanti sono solamente qua per fare comunicazione, per fare contorno”, e questo è un problema che il salone del mobile ha dalle origini. Lavorare in un cambiamento continuo quindi, quello che propone è esattamente questa cosa di essere trasferito più sull’idea di mostra che non di museo, tanto che ad un certo punto si supera anche questa cosa dell’oggetto. Ho vissuto da vicino gli ultimi 10 saloni e non mi ricordo un oggetto di quelli presentati, mi ricordo degli stand però perché l’identità visiva, la comunicazione, anche l’investimento massiccio su come rappresentare tutto questo, che forma dare, come impacchettare tutto, è quasi più significativa dei progetti stessi presentati. È un movimento che c’è dalle origini, se lo porta dietro da sempre il salone del mobile, dunque semplicemente sta cavalcando, sta continuando a seguire un po questa cosa per cui oltretutto da almeno dieci anni, se non venti, è diventato un brand e quindi a sua volta è quel nome li che addirittura è più importante di tutto quello che poi succede li dentro. É un evento in cui ogni anno Milano si incarica, si autoinveste di questo ruolo da protagonista che noi tutti le riconosciamo e che ormai secondo me è un processo già storicizzato.

EG: Nelle scorse settimane il Post ha pubblicato un podcast di 4 puntate che la vede protagonista. Servendosi di liste di oggetti rinvenuti o sequestrati, trovate nei verbali o in atti giudiziari racconta alcuni periodi della storia italiana degli ultimi 60 anni, ma non solo (vedi passamontagna ndr). Come nasce quest’idea delle liste? Quanto dell’esperienza di “design in pigiama” c’è in questo suo nuovo progetto? Potremo aspettarci altre puntate?

C.A: Non so quanto ci sia di design in pigiama, credo niente per la verità se non l’idea del racconto, dell’aneddotica, l’idea di provare a dare una voce nuova o diversa alle cose per farle parlare, e con l’espediente di dover essere interessante. Ho iniziato a trovare queste liste di cose e mi rendevo conto, dopo un lungo periodo della mia vita in cui sono stata molto interessata dalle immagini, ad esempio dalle immagini pubblicitarie, ció che raccontano le immagini o ció che sono in grado di sintetizzare delle singole immagini, che questi elenchi avevano finito per diventare molto più interessanti. La semplice lista di cose, da sola, di per se mi figurava dei mondi, ed ero partita da una lista che avevo sentito nominare da Alessandro Barbero in uno dei suoi podcast che ascoltavo quest’estate, sul rinvenimento della base delle brigate rosse in via Gradoli a Roma. La base che tenevano durante il sequestro di Aldo Moro che invece avvenne in via Montalcini. Lui di quel verbale che riporta più di millequattrocento reperti, ne scelse una ventina, e in questa elencazione c’erano appunto delle armi, targhe, documenti falsi, oggetti evidentemente legati alla vita clandestina che loro chiamavano vita regolare. Oggetti per attuare le loro inchieste, i loro piani, e poi c’erano una serie di cose di vita assolutamente quotidiana, inventariate dalla questura di Roma. Anche come vengono stilate le liste, gli elenchi, secondo me è interessantissimo, ed hanno tutta una loro drammaturgia. Sono andata quindi a riprendermi quella lista ed insieme a quella tante altre, e mi è venuto un po in mente che queste liste in fondo sono estremamente evocative di mondi, di mondi che noi siamo abituati a considerare come mondi lontanissimi da noi. Cosa c’entro io con una base brigatista trovata nel 78? E poi scopro che su mille e quattrocento reperti seicento sono cose che anch’io ho in casa, o scopro che nel covo di Totò Riina, la villa in Via Bernini dove viene ritrovato e dove si è nascosto, perquisendo la camera probabilmente di una ragazzina, la figlia più piccola di Riina che è dell’ottanta (mentre io sono dell’ottantun), si trovano un sacco di cose che anche io avevo nella mia camerata. Io a Verbania nel Piemonte nord-orientale e questa ragazzina in Sicilia, io provenendo dalla famiglia da cui provengo e questa ragazzina figlia di uno dei peggiori boss mafiosi che ci sono stati in Italia. Partendo da queste cose, per creare il famoso contesto di cui parlavo prima e anche per creare l’interesse nella persona che pensava di non essere mai stata interessata a sapere la storia dello Swatch o probabilmente non avrebbe mai pensato di essere interessato o di avere affinità per il mondo di un mafioso. La ricostruzione di queste cose per me è stata appunto una specie di esca, per mio interesse ma anche per provare ad agganciare chi mi segue raccontando storie. In questo caso però storie che non sono mai inventate, io non sono una narratrice, non sono una romanziera, non invento favole, anzi sono estremamente meticolosa nella ricerca scientifica che faccio…però provando invece a renderle curiose.