9 minute read

MIGRA ONS, E HISTOIRE FRANÇAISE

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Une histoire de l’immigration en 100 objets 336 pages, 28 € Cet ouvrage publié aux éditions de La Martinière accompagne la réouverture (lire en p. 5)

Advertisement

La nouvelle exposition permanente du Musée national de l’histoire de l’immigration a ouvert le 17 juin. Articulée autour de onze dates repères et d’un espace dédié au temps présent, elle raconte et explique une histoire des migrations dès l’Ancien Régime. Elle donne aussi les clefs pour comprendre les débats actuels sur le sujet. Des propos complétés par une approche sensible et immersive avec des œuvres d’art contemporain, des dispositifs multimédias et un parcours enfant. Visite guidée.

« C’est fou tous ces étrangers qui ont fait l’histoire de France » : le slogan s’affiche sous un portrait de Louis XIV sur les quais du métro parisien. Pour lancer sa nouvelle exposition permanente, le Musée national de l’histoire de l’immigration a mobilisé le Roi-Soleil. Pour rappeler que le plus illustre des rois de France était le fils d’une Espagnole et le petit-fils d’une Autrichienne. Comme le souverain, un tiers des Français d’aujourd’hui ont des origines étrangères. C’est tout le propos de l’exposition inaugurée le 17 juin : montrer à quel point l’immigration fait partie de l’identité française. (lire p. 12)

01 Famille napolitaine à Paris, Boulevard Saint-Germain, vers 1880, Musée national de l’histoire de l’immigration © EPPPD-MNHI

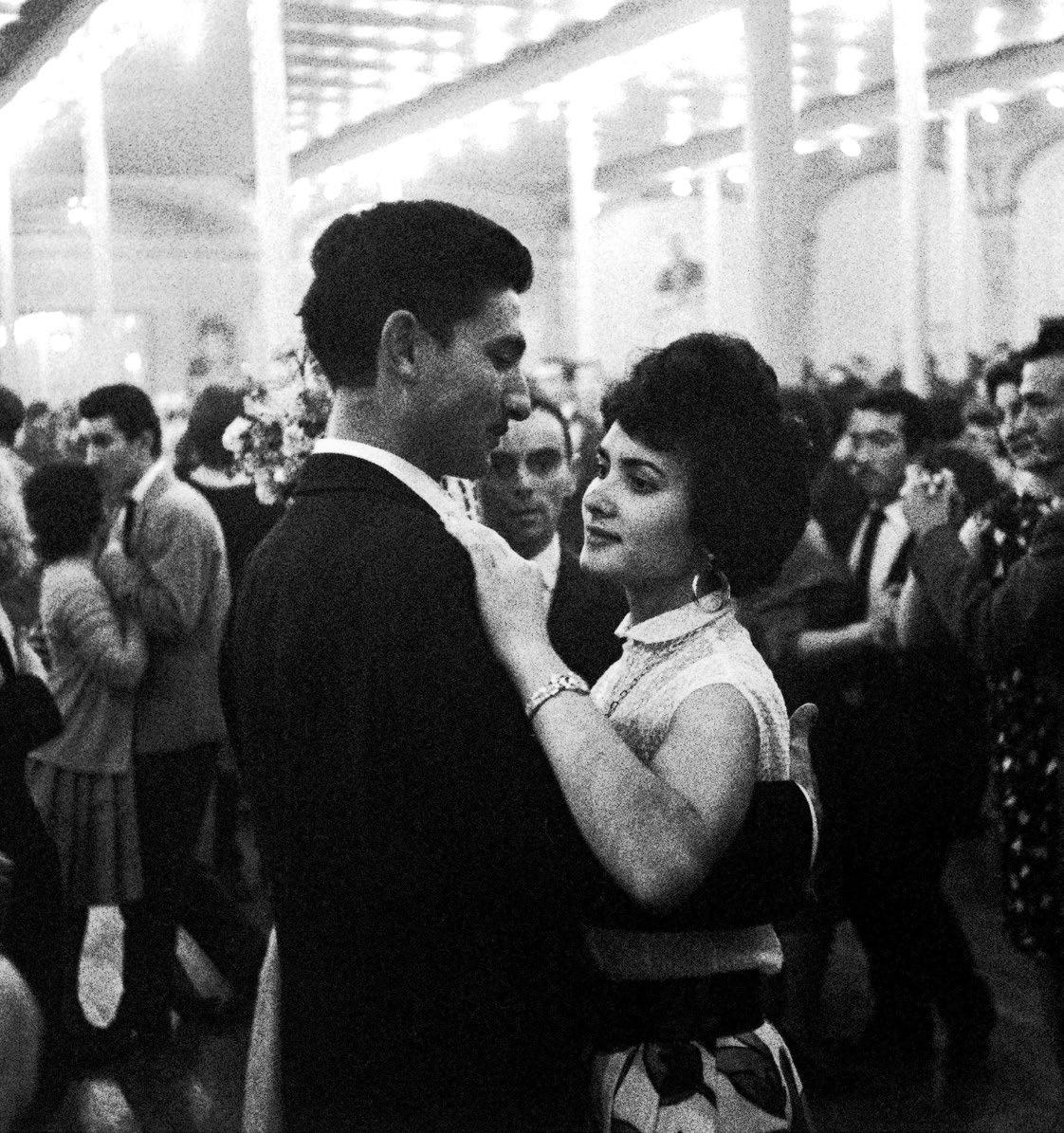

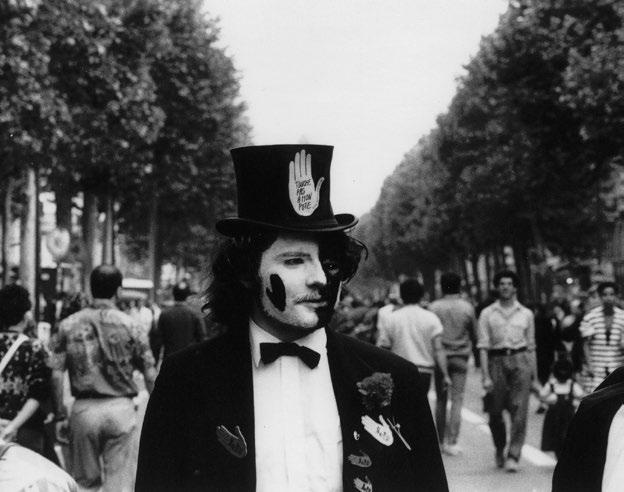

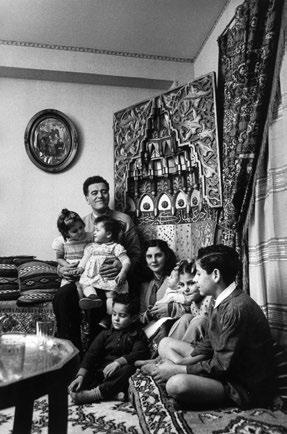

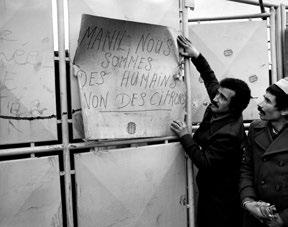

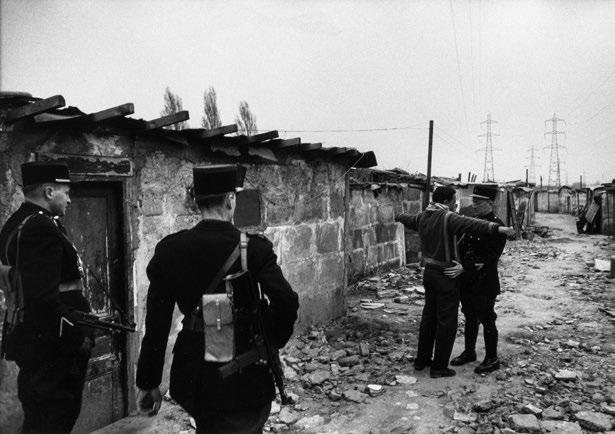

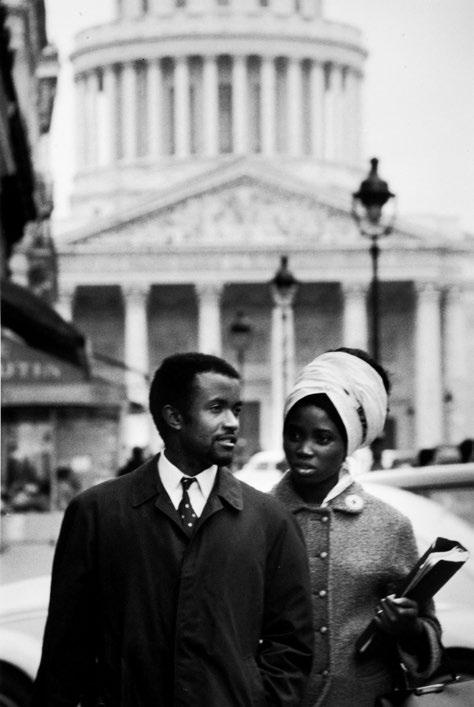

02 Une petite famille d’algériens proprement installée, La vie des Nords-Africains de Paris (série) Pierre Boulat, 1955. © EPPPDMNHI © Pierre Boulat/Association Pierre & Alexandra Boulat — 03 Fouille dans le bidonville de Nanterre, La vie des Nord-Africains de Paris (série), Pierre Boulat, 1955. © EPPPD-MNHI © Pierre Boulat/Association Pierre & Alexandra Boulat — 04 Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, Loi du 1er juillet 1972, Anonyme, 1972. © EPPPD-MNHI — 05 S.A.I.E Moriamé, Le racisme divise, Musée national de l’histoire de l’immigration © EPPPD-MNHI — 06 Usine de fonte-grise Manil à Charlesville, Gérald Bloncourt, 1972. © EPPPD-MNHI, © Gérald Bloncourt — 07 Étudiant et sa femme devant le Panthéon, Reportage pour le centre d’éducation civique des Africaines à Paris (série) Janine Niepce. Entre 1965 et 1966. © EPPPD-MNHI © Janine Niepce/Rapho 08 Naufragés Maxime Biou, 2019. © EPPPD-MNHI © Maxime Biou. — 09 Il faudrait me lier pieds et poings pour me ramener en Angleterre, Another Country (série) Rip Hopkins. 2010. © EPPPD-MNHI © Rip Hopkins. Courtesy de l’artiste. Galerie Le Réverbère. 10 Manifestation contre le racisme, Paris 1988, Amadou Gaye. © EPPPD-MNHI © Amadou Gaye.

Fermée fin 2020, l’ancienne exposition permanente centrée sur le parcours des migrants ne donnait qu’une vision partielle du sujet. « Elle commençait au XIXe siècle alors que la France est un pays d’immigration depuis avant la Révolution. Cela fait partie de notre identité. C’est cette histoire mal connue que nous voulons raconter » commente Sébastien Gökalp, directeur du Musée et commissaire général de la nouvelle exposition permanente.

D’autant que la recherche a beaucoup avancé ces dernières années sur la place des femmes, le statut des étrangers, ou encore les liens entre colonisation et immigration.

Dans une scénographie renouvelée et sur une surface presque doublée (1800 m2), l’exposition s’articule donc autour de onze dates repères racontant les mouvements migratoires, l’évolution fluctuante (corrélée souvent à la situation économique ou internationale) des droits et statuts des immigrés mais aussi leur contribution à la culture et à l’économie française. « Il y a toujours eu des mouvements d’hospitalité,

3 Questions Nikola Angelov

E FRAN AIS D’ORIGINE RROM BULGARE A DONNÉ AU MUSÉE DEUX OBJETS QUI RA ONTENT SON PASSÉ DE SANS-ABRI.

La nouvelle exposition permanente présente deux objets qui vous ont appartenu, un sac de couchage et un téléphone. Quelle est leur histoire ?

Le sac de couchage est celui dans lequel j’ai dormi dans la rue pendant trois ans. J’ai continué de l’utiliser bien longtemps après avoir trouvé un logement. Les draps que j’utilise aujourd’hui ne m’apportent pas le sentiment de protection ni d’intimité que j’avais avec ce duvet ! Quant au téléphone, c’est le seul objet que j’avais lors de mon arrivée en France en 2008, à l’âge de 18 ans. Il me permettait de garder le contact avec ma mère, restée en Bulgarie.

Pourquoi avoir choisi la France, dont vous avez obtenu la nationalité en 2016 ?

de rejet, d’intégration, de croisement au fil des siècles », commente Sébastien Gökalp. « Sans occulter les difficultés et obstacles, l’exposition invite à repenser les préjugés ».

Le ton est donné dès l’entrée, avec une œuvre commandée à l’artiste Gaëlle Choisne. La sculpture suspendue de coquillages et laiton est dédiée à la mé-

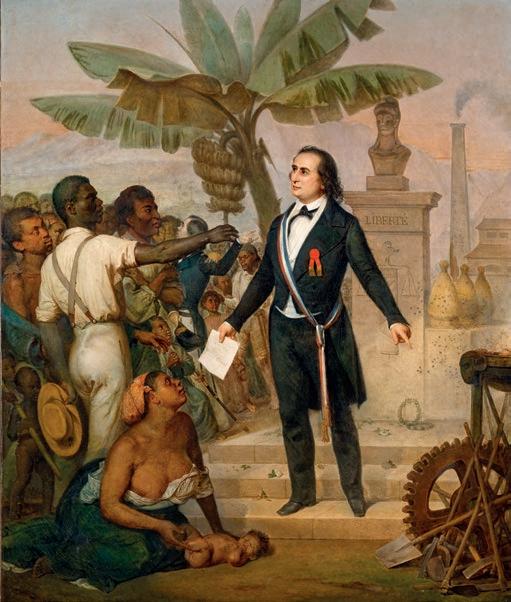

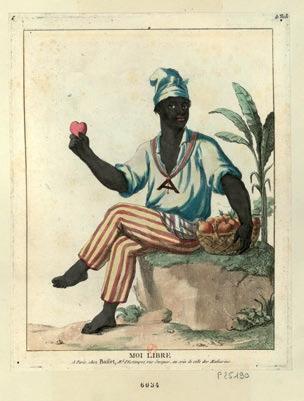

Nantes, qui entraîne le départ de 200000 protestants français. Et pourtant à cette époque déjà, la France est également une terre d’accueil pour les étrangers venus de pays frontaliers. Au travers des dates repères, l’exposition souligne l’importance des grands événements internationaux (révolutions, guerres, crises économiques) dans la situa- de 700 œuvres d’art, objets, documents imprimés, audiovisuels et multimédias sont présentés, renouvelant entièrement l’ancien parcours. Ils proviennent essentiellement des collections du Musée. L’exposition fait la part belle à l’art contemporain. moire des personnes déplacées et réduites en esclavage. Car la première date repère de l’exposition évoque cette page sombre de l’histoire, l’année 1685 qui voit la rédaction du Code Noir. Il définit le statut dans les territoires français ultramarins des esclaves arrachés à leurs terres africaines. C’est aussi l’année de la révocation de l’édit de tion des immigrés en France. Une évolution loin d’être linéaire, faite d’avancées et de reculs. La nouvelle exposition met aussi en lumière plusieurs dates plus spécifiques de l’histoire de l’immigration elle-même, comme 1983 et la Marche pour l’égalité et contre le racisme.

Barthélémy Toguo, Kader Attia, Zineb Sedira, Samuel Fosso et bien d’autres interpellent le visiteur. « Cette approche esthétique, émotionnelle et intellectuelle complète l’histoire politique que nous racontons », confie Émilie Gandon, commissaire exécutive de l’exposition.

Chacune de ces sections est largement illustrée: au total, près

Auparavant regroupés dans la galerie des dons, les objets confiés par les visiteurs participent aussi de ce parcours sensible (lire l’interview de Nikolaï Angelov). Ils racontent le chemin de vie d’anciens étrangers devenus membres de la communauté nationale: poilu italien, réfugiée chilienne, travailleur bosniaque, étudiant africain... Des acquisitions récentes évoquent aussi une actualité toujours présente, comme le gilet de sauvetage du bateau SOS Méditerranée. Textes et objets se déploient le long de grands plateaux filant le long des murs et facilement amovibles pour être régulièrement actualisés. La scénographie proposée par l’atelier Maciej Fiszer, qui signe aussi la muséographie, est épurée. Le blanc domine, contrasté par quelques touches de couleur et de grandes illustrations. « Nous ne voulions pas dramatiser ni théâtraliser des contenus déjà forts et denses », résume Maciej Fiszer (lire par ailleurs en page 26). Au passage, il a rendu à la galerie qui accueille l’exposition sa beauté originelle. « Les aménagements successifs avaient notamment caché en partie les lanterneaux en plafond qui assurent un éclairage naturel ». Des temps de respiration sont également proposés avec une salle de projection de films et un studio dédié aux patrimoines musicaux qui ont accompagné les populations immigrées et irrigué les scènes musicales françaises. Quant au salon « télé » il permet dedécouvrir des extraits de l’émission Mosaïque et de se poser avant de continuer la visite.

Un espace de médiation, des bornes interactives et des cartographies complètent l’exposi- tion. « Avec un parcours spécial enfants et des textes en français et en anglais proposant différents niveaux de lecture, nous avons veillé à rendre l’exposition la plus accessible possible », commente Émilie Gandon.

J’ai suivi mon père car nous n’avions aucune perspective en Bulgarie. Après 36 heures de bus, on s’est retrouvé au Panthéon sans parler un mot de français. Nous survivions de la charité des gens. Nous repartions régulièrement, jamais nous n’avions imaginé nous installer en France, ça semblait impossible. Et puis en 2012, j’ai rencontré un homme, Thierry Heuninck, qui m’a hébergé et persuadé de prendre des cours de français. C’est là que j’ai commencé à rêver de pouvoir rester. Car en apprenant la langue, je me suis senti utile et j’ai pu intégrer Les Enfants du canal, association d’aide aux populations rroms, dans le cadre d’un service civique. Puis j’ai travaillé comme médiateur social pour la mairie de Paris dans une unité d’assistance aux sans-abris. Et là, je viens de réussir le concours de policier municipal pour travailler dans la même unité.

Ce parcours, je ne pouvais pas le réaliser en Bulgarie : il y avait trop de racisme et de discrimination vis-à-vis de la communauté rrom à laquelle j’appartiens. Aujourd’hui ma vie est en France. Mon fils y est né. Je me sens complètement français.

Le projet est le fruit d’un travail de plus de quatre ans. Les grandes lignes en avaient été esquissées dans un imposant rap- port de préfiguration dirigé par les historiens Patrick Boucheron et Romain Bertrand.

Que voudriez-vous que ces objets racontent aux visiteurs ?

Ce duvet et ce téléphone si précieux résument ma vie de cette époque. Je voudrais que les visiteurs prennent conscience des difficultés rencontrées et des efforts fournis par ceux dont le seul désir est d’accéder à une vie tranquille similaire à celle des Français.

Je travaille dans le secteur social, je paie des impôts. En 2014 j’ai découvert le génocide des Rroms lors d’un voyage à Auschwitz. J’en ai fait un livre(1) et depuis je partage mon parcours personnel et cette histoire des Rroms en intervenant dans des classes. Je pense ainsi rendre à la France ce qu’elle m’a donné. Je voudrais que les visiteurs de l’exposition comprennent à quel point les différences sont une richesse pour notre pays.

1. Voyage à Auschwitz - Récit d’un jeune Rrom éditions À Dos d’âne (2015).

Ce document rendu fin 2018 a mobilisé une quarantaine d’historiens, géographes, sociologues et conservateurs du patrimoine.

Quatre commissaires scientifiques (les historiens Marianne Amar, Emmanuel Blanchard, Delphine Diaz et la géographe

Camille Schmoll) ont ensuite accompagné la mise en œuvre du projet.

« C’estun musée de fierté nationale qui raconte comment nous sommes devenus la France. Il a désormais tous les atouts pour être un musée national incontournable », conclut Constance Rivière, directrice générale du Palais.

« Pensez-vous que c’est dans votre intérêt d’avoir un prénom russe dans la société française ? » En cherchant à récupérer son prénom de naissance auprès du tribunal de Bobigny, Pauline née Polina n’imagine pas le combat qui s’enclenche. L’affaire loin de se résumer aux trois petites voyelles qui différencient les deux prénoms. Elle est le point de départ de Tenir sa langue, premier roman de Polina Panassenko. Déjà lauréate du prix Femina des Lycéens, l’autrice a reçu le 25 mai le 14e Prix Littéraire de la Porte Dorée pour cette réflexion féroce, drôle et profonde sur l’identité et l’intégration. L’histoire d’une fillette née en URSS et qui porte le prénom d’une grand-mère juive, une Pessah devenue Polina pour éviter les persécutions. Une enfant arrivée en France à l’âge de quatre ans et renommée Pauline par son père, soucieux à nouveau de gommer toute trace d’extranéité. Mais ce n’est pas si simple... Dans des allers-retours entre le temps présent et l’enfance, entre l’appartement de Saint-Etienne et la datcha des grands-parents restés en Russie, Polina Panassenko raconte le ballotage entre deux cultures et deux pays, symbolisé par la langue. Elle remet au jour une histoire familiale marquée par l’exil. À hauteur d’enfant, dans une langue inventive, elle raconte les étonnements et les injonctions contradictoires faites à la petite fille. Sommée de s’intégrer à

Portrait

ENTRE-DEUX

Avec Tenir sa langue, Polina Panassenko est la lauréate du 14e Prix littéraire de la Porte Dorée. Un premier roman incisif et drôle inspiré par sa propre histoire, celle d’une enfant tiraillée entre deux langues et deux pays.

pointe une réflexion sur l’exil : que doit-on à son pays d’accueil et jusqu’à quel point fautil prouver son intégration ? Que doit-on au pays que l’on quitte ? Le roman critique aussi un État français devenu frileux face à la différence. « [La procureure] a peur que je la féconde, ouais. Elle a peur que je lui mette ma langue dans la sienne et de ce que ça ferait ».

l’école française et d’apprivoiser la langue jusqu’à perdre son accent, elle cache sa francophonie lors de ses séjours d’été chez les grands-parents. « Quand on sort on met son français. Quand on rentre à la maison, on l’enlève », écrit Polina Panassenko. La mère y veille en intraitable garde-frontière : « Elle traque les fugitifs français hébergés par mon russe. Ils passent dos courbé, tête dans les épaules se glissent sous la barrière.

Ils s’installent avec les russes, parfois mêmes copulent, jusqu’à ce que ma mère les attrape. »

Polina Panassenko, par ailleurs comédienne et traductrice a mis cinq ans à écrire ce livre inspiré par sa propre expérience de récupération de son prénom.

« J’ai été fascinée de voir au tribunal l’inquiétude, la peur que pouvait susciter le simple changement d’une voyelle finale ». Derrière les souvenirs d’enfance

La République dit qu’il faut choisir. Fromage ou dessert. Russie ou France. La petite Polina voudrait fromage et dessert. À l’image de son personnage qui crée des mots mêlant le français et le russe, Polina Panassenko revendique le métissage. Bien qu’elle n’aime pas le mot (« trop abstrait quand on l’emploie sans le définir »), son roman parle d’identité. Des identités. Celles qu’on reçoit à la naissance, celles qu’on se construit, celles qu’on nous octroie. « Je crois qu’on est plusieurs choses à la fois et successivement, conclut l’autrice. On me demande souvent si je me sens plus russe ou plus française. Ce livre revendique la possibilité d’habiter l’entre-deux »

Tenir sa langue, éditions de l’Olivier, 2022, 18 €.

Tenir sa langue sort en version audio le 15 juin aux éditions Thélème et en livre de poche le 1er septembre aux éditions Points. Polina Panassenko ira à la rencontre de ses lecteurs cet été et à New-York pour une lecture musicale le 12 septembre.

La terrasse estivale

Poisson Lune est de retour pour une 5e saison ! En famille ou entre amis, savourez l’été au rythme d’une programmation mêlant bien-être et culture.