17 minute read

Projet | Fonds d’urgence covid-19

Fonds d’urgence pontifical pour le Covid 19

La crise du coronavirus a bouleversé la vie sanitaire, sociale et économique dans le monde entier. Les activités quotidiennes des Églises locales en ont été aussi profondément durablement affectées. C’est pourquoi le pape François a créé à leur intention un fonds d’aide, en s’appuyant sur le réseau des Œuvres Pontificales Missionnaires auquel Missio appartient.

Advertisement

ARMELLE GRIFFON

A l’heure où dans notre pays les mesures de confinement s’assouplissent, on mesure les conséquences dramatiques de ces deux mois d’arrêt pour beaucoup de personnes. Dans certains pays, elles ne peuvent pas compter sur l’aide des pouvoir publics pour se redresser.

« Le pape François appelle les chrétiens à la solidarité. »

VULNÉRABILITÉ

Dans ces pays où peu de moyens sont disponibles, l’Église prend en charge les plus vulnérables. Pour aider ces communautés ecclésiales, qui assurent souvent seules les soins de santé et le secours matériel ou psychologique, le pape François a dégagé un fonds de 750.000 $. Il a appelé tous les chrétiens qui le peuvent à soutenir son engagement, en alimentant ce fonds via Missio.

L’ÉGLISE D’AFRIQUE EN PREMIÈRE LIGNE

Le cardinal Tagle, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples - en

Madagascar a reçu rapidement une aide pour tester la population, mais ce n’est pas le cas partout.

© Banque mondiale / Henitsoa Rafalia

quelque sorte le « ministère de la mission » - a rappelé que le cœur de l’évangélisation est dans le souci des plus démunis et du bien-être de tous. L’Église d’Afrique en est un réel exemple. Plus de 74.000 religieuses et 46.000 prêtres sont à l’œuvre à chaque instant dans les hôpitaux. Il y a également 2364 maisons de soins et 45.088 écoles primaires touchant 19 millions d’enfants. Enfin et surtout, en zones rurales, seules les structures de l’Église répondent présent.

L’AMOUR DU PÈRE

Les communautés chrétiennes, rappelle Mgr Dal Toso, président international des Œuvres Missionnaires, ont pour mission d’annoncer l’Évangile dans le monde et d’offrir à tous un chemin de vie. « L’Église

« Les communautés chrétiennes ont pour mission d'annoncer à tous un chemin de vie. »

doit pouvoir montrer aux gens qu’ils ne sont pas seuls dans cette crise. ... Nous devons leur donner l’Amour du Père. » sabilité dans cet élan de solidarité.

Chaque chrétien porte sa part de respon

PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES, ICI ET AILLEURS

BE19 0000 0421 101 Communication : COVID-19

Val-Dieu, abbaye sans moines mais vivante

En 2001, les derniers moines quittaient l’abbaye cistercienne du Val-Dieu, haut lieu de la spiritualité monastique dans l’Est de la Belgique. Allait-elle fermer ses portes ? Les Cisterciens ont fait un pari audacieux en confiant l’animation l’abbaye a une communauté de chrétiens. Rencontre avec Michel Gilsoul, responsable de la communauté.

PROPOS RECUEILLIS PAR ERIK DE MAEYER & ARMELLE GRIFFON

L’abbaye du Val-Dieu est une miraculée puisqu’elle est la seule en Belgique à avoir survécu à la révolution française. Ne l’est-elle pas doublement aujourd’hui ?

En effet, Val-Dieu aurait pu simplement fermer ses portes. Mais c’était sans compter le petit groupe de chrétiens qui, comme moi, la fréquentaient régulièrement et étaient prêts à continuer l’aventure.

Comment des chrétiens, sont-ils amenés à se lancer dans une telle entreprise ?

À l’époque, j’étais diacre incardiné dans le diocèse de Liège et j’habitais à quelques kilomètres de Val-Dieu. Avec d’autres amis de l’abbaye, nous ne pouvions nous résoudre à voir s’endormir ce lieu qui avait animé pendant des siècles la vie spirituelle et intellectuelle de la région. Nous avons pris contact avec le Père Abbé de Lérins, représentant l’ordre de Cîteaux, qui nous a mandatés pour réfléchir à la poursuite d’une activité à Val-Dieu après le départ des moines. Fin 2001, l’association de fidèles « communauté chrétienne du ValDieu » a été constituée, reconnue par l’évêque de Liège et par le Père Abbé de Lérins.

Où et comment vivaient les membres de la communauté de venir s’installer à Val-Dieu?

Nous vivions dans la région et nous ne nous connaissions pas nécessairement. « Dans le civil », je travaillais au service des travaux publics de la province de Liège. J’ai donc poursuivi mes activités professionnelles et suis venu habiter au Val-Dieu en famille, avec quelques autres personnes. D’autres membres du groupe ont continué à habiter à l’extérieur.

Val-Dieu est depuis très longtemps et reste un lieu de pèlerinage à St Bernard. © Abbaye du Val-Dieu

Qu’est-ce qui vous a motivés ?

Nous étions une communauté de chrétiens attirés par l’esprit de la règle de St Benoît qui rythme la vie par la prière et le travail. Redécouvrir l’importance d’une prière régulière, (laudes et vêpres), c’est ce que l’Église propose à tous les fidèles, cela n’est pas réservé aux moines. Pour tenir le coup un chrétien doit se nourrir de la parole de Dieu en fréquentant la bible et la prière des psaumes.

L’abbaye du Val-Dieu est située au cœur d’un magnifique parc librement accessible au public. © Abbaye du Val-Dieu

« Cela nous émerveille de voir la Parole proclamée à haute voix. »

Combien de personnes y vivent aujourd’hui ?

Actuellement six personnes font partie de la communauté dont 4 habitent sur place : un couple (moi-même et mon épouse), un jeune célibataire, une retraitée ; et un couple qui habite à l’extérieur. Nous avons été plus nombreux mais il y a eu des départs. Le nombre n’est pas au fond ce qu’il y a de plus important puisque Val-Dieu vit. C’est une expérience de pauvreté qui nous oblige à nous repositionner un peu, à nous demander ce qui est important. Nous sommes des chrétiens en devenir, et l’urgence aujourd’hui est peut-être de redécouvrir l’importance de la grâce.

En quoi consiste votre vie communautaire ?

Au Val-Dieu il y a une « touche monastique », qui crée un espace pour la parole de Dieu par la régularité et le rythme ainsi que par le silence : pas de radio ni de télévision dans les pièces communautaires ; pas de musique d’ambiance dans la basilique. Le silence devient une denrée rare et c’est un espace ouvert à l’intériorité. Il ne s’agit pas de « jouer au moine ». Nous avons tous les jours des temps de prière : laudes, vêpres. Il y a aussi la Lectio Divina, temps pour se laisser habiter par la Parole de Dieu, la laisser résonner en nous. Il y a aussi l’adoration deux fois par semaine et les eucharisties tous les jours. Pendant 17 ans seule l’Eucharistie du dimanche était célébrée par des prêtres qui voulaient bien nous offrir ce service. Un prêtre retraité habitant à quelques kilomètres de l’abbaye vient maintenant célébrer tous les jours depuis 1 an et demi. C’est un vrai cadeau pour nous.

« Val-Dieu offre un espace

Quelles sont les ressources de la communauté ?

Matériellement, une des sources de revenus du fromage. La bière est produite sur place et le fromage à Herve. Ces dix dernières années le tourisme s’est beaucoup développé dans la région. La communauté organise des visites guidées de la brasserie, de l’abbaye ; nous avons aussi une boutique et une taverne. Cela génère des revenus. Le parc est accessible gratuitement au public depuis 10 ans et ça attire beaucoup de monde.

Pourquoi les gens viennent-ils à Val-Dieu ? Que cherchent-ils ?

Certains viennent juste profiter de la beauté des lieux, certains cherchent Dieu, certains ne savent pas ce qu’ils cherchent et viennent trouver une certaine paix. Il y a dans le parc un « parcours de vie » ponctué par des passages de la Bible. On voit des choses étonnantes : des gens qui s’arrêtent, qui lisent, souvent à haute voix, s’interrogent sur les personnages dont il est question. Cela nous émerveille de voir que la Parole peut être ainsi proclamée à haute voix par des gens qui ne sont pas nécessairement des familiers de la Bible.

de l’abbaye sont les royalties de la bière et

d’accueil et de prière. »

Quel est le rayonnement spirituel de Val-Dieu aujourd’hui ?

Val-Dieu est depuis très longtemps et reste un lieu de pèlerinage à St Bernard : notre mission c’est d’accueillir les gens en laissant la basilique ouverte pour que ce soit un espace de recueillement (50.000 bougies brûlées l’an dernier). Les catholiques se plaignent que les églises se vident, mais ici il y a des gens qui viennent ; à nous de voir ce que nous pouvons leur offrir : un espace d’accueil, un espace de prière et l’assurance que nous portons leurs intentions dans notre prière communautaire. Comme le dit le prophète Isaïe : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée. » (Is, 55).

INFO

Val-Dieu 227, 4880 Aubel, Belgique, +32 (0) 87 69 28 www.abbaye-du-val-dieu.be/fr

Mgr Lode Van Hecke, nouvel évêque de Gand

Mgr Van Hecke, moine et évêque de Gand.

© Bisdom Gent / Frank Bahnmüller

Le 23 février 2020, Le père Lode Van Hecke, Abbé du monastère trappiste d’Orval, a été ordonné évêque de Gand. Il savait déjà que sa tâche serait difficile, mais pas que la crise sanitaire la compliquerait encore. Nous avons évoqué par vidéoconférence, chacun chez soi, ses rêves et sa vision missionnaire.

PROPOS RECUEILLIS PAR ARMELLE GRIFFON & CATHERINE DE RYCK

Au milieu d’une crise qui conduit de nombreux pays à se replier sur eux-mêmes, il est bon d’ouvrir les frontières. En effet, nous voulons parler avec vous de l’Église universelle.

Avez-vous une expérience de l’Église dans d’autres pays ?

Avant de commencer ma vie monastique, j’ai passé plusieurs mois en Amérique latine. Je voulais connaître non seulement la vie quotidienne et la culture locale, mais aussi la situation de l’Église. Ce qui m’a le plus frappé, c’est la grande joie et l’hospitalité. En Haïti, par exemple, les gens chantent littéralement leur foi et vous accueillent chaleureusement. Et ce, malgré le fait qu’ils ne possèdent presque rien, parce qu’Haïti est l’un des pays les plus pauvres du monde. Quand j’étais là-bas en 1974, on parlait de l’inégalité entre le Nord riche et le Sud pauvre. Maintenant, on parle plus simplement du décalage entre les riches et les pauvres, présent partout, tout aussi bien au Nord qu’au Sud.

Cette expérience internationale vous a-t-elle enrichie ?

Oui ! En outre, Au cours de mes études, j’ai également vécu avec des étudiants de différentes nationalités. Ma vie monastique à Orval était aussi internationale : sur quatorze moines, il y avait sept nationalités différentes, venant de trois et parfois même de quatre continents différents. Dans le diocèse de Gand, il n’y a peut-être pas autant de prêtres d’origine étrangère actifs, du moins beaucoup moins qu’en Wallonie, mais nous avons deux

Mgr Lode Van Hecke, nouvel évêque de Gand

prêtres étudiants étrangers. L’un vient du Mexique et l’autre du Togo. Et il y a plusieurs communautés de foi d’autres rites et cultures dans le diocèse, ainsi que d’autres églises chrétiennes. J’ai hâte de les rencontrer tous. À cause de la crise corona, bien sûr, tout est au point mort. Mais je suis déjà convaincu que nous allons nous enrichir les uns les autres et faire de belles choses ensemble.

Vous en parlez très positivement, alors que tout n’est pas évident.

Vivre avec des cultures différentes, plutôt que de simplement vivre côte à côte, n’est en effet pas évident. J’en ai fait l’expérience moi-même à différents moments de ma vie. Au début, c’est amusant et d’observer toutes ces différences culturelles, un peu comme le folklore. Mais à un moment il faut pouvoir communiquer en vérité, et ce n’est pas si facile. Même si vous parlez une langue commune, chacun donne une connotation particulière à certains mots. Il faut prendre le temps de clarifier tout cela. Ensuite, une fois les obstacles repérés, vous devez faire face à ces différences et les nommer. Cela aide à discerner ce qui est vraiment essentiel et qui mérite d’être travaillé pour faciliter la compréhension mutuelle. Ce n’est pas une tâche facile, mais c’est nécessaire si nous voulons vraiment vivre ensemble. Le brassage des cultures, coutumes ou religions ne fera que s’accélérer à l’avenir. Si nous ne voulons pas commencer, nous serons dépassés par ce phénomène et l’histoire sera faite.

Les catholiques belges, en sont-ils spécialement responsables ?

En tant que catholiques, nous n’avons pas d’autre choix que d’apprendre à connaître tout le monde. En effet, «catholique» signifie «universel», c’est-à-dire du monde entier. Certes, nous sommes tous liés par Jésus, par notre relation personnelle avec Lui. Mais cela ne suffit pas, parce que chacun vit cette relation différemment selon sa personnalité et sa culture. Il faut maintenir la relation malgré les obstacles culturels ou autres. C’est le défi du moment et, comme chrétien, nous avons la responsabilité de le relever. Lorsque les tensions sont les plus vives, nous sommes appelés à vivre autre chose : la confiance mutuelle qui nous est donnée pour œuvrer à l’unité dans la diversité.

Quel passage biblique vous inspire ?

De nombreux épisodes bibliques nous disent quelle est notre mission en tant que chrétiens. Mais spontanément, je pense à la phrase de Jésus : « la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.» Beaucoup de gens l’interprètent aujourd’hui de façon très pessimiste, soupirant qu’il y a tant de travail au sein de l’Église, et trop peu de personnes pour l’accomplir. Personnellement, j’y vois plutôt un appel à l’espérance : même peu nombreux, nous allons arriver à travailler avec enthousiasme ! Jésus n’était pas pessimiste, pourquoi devrions-nous l’être ? Il venait tout juste de commencer sa mission ou d’envoyer des disciples. Il prenait le taureau par les cornes. Nous avons encore besoin de cet enthousiasme.

Quelle est exactement notre mission ? Quelle récolte nous attend ?

Jésus avait comme mission concrète d’amener le Royaume de Dieu à l’humanité. Et c’est ce qu’on nous demande de faire maintenant. Cela signifie que nous ne devrions pas nous retirer du monde, faire du monde celui dont Dieu rêve. Tout d’abord par notre engagement envers les exclus. Et ils sont plus nombreux que nous le pensons, loin de chez nous pais aussi tout près. Il suffit d’ouvrir les yeux, même si dans le media on n’entend pas toujours parler d’eux. Ainsi, pendant la crise du coronavirus, on ne parlait plus de migrants, comme s’il n’y en avait plus. Qu’allons-nous faire pour eux ? Que faisons-nous pour les personnes qui n’ont plus de moyens de subsistance ? Pour les gens en situation économique ou sociale précaire ? Heureusement, il se passe déjà beaucoup plus de choses que ce qu’en disent les médias. Grâce à ces personnes, l’Église existe et existera toujours. C’est l’essence de notre Église, de notre foi. C’est là que nous devons mettre notre temps et notre énergie !

La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. © Michael Foley

Le grand séminaire du Christ-Roi au Kasaï (RDC)

Dans le monde entier, de nombreux jeunes gens aspirent à devenir prêtres. Ils veulent se mettre au service de l’Église et de la société. Malheureusement, le coût d’une bonne formation est trop élevé pour beaucoup. Les séminaires locaux, les paroisses et les diocèses n’ont pas non plus les ressources nécessaires pour les aider. Missio s’efforce d’y remédier de deux façons.

EMMANUEL BABISSAGANA & CATHERINE DE RYCK

UN DEUXIÈME CAMPUS

C’est ainsi que le Grand Séminaire du Christ-Roi de Malole, à Kananga, dans la province du Kasaï, au sud-ouest de la République Démocratique du Congo, a reçu le soutien de Missio. Cette institut de formation est le deuxième campus du grand séminaire de Kabwe et existe depuis cinquante ans. À Kabwe, les étudiants suivent le cursus philosophique, à Kananga la formation théologique. Le grand séminaire du Christ-Roi forme une centaine de séminaristes chaque année. Pour l’année scolaire en cours, il y en a même 121. Le coût de la formation à la prêtrise est élevé : environ 1 000 $

(un peu plus de 900 €) par séminariste. L’Église locale du Kasaï n’a pas assez de ressources. Dans le passé, elle comptait donc entièrement sur la solidarité au de l’Église universelle, assurée par Missio aux séminaires par l’intermédiaire de l’Œuvre de St Pierre Apôtre.

CONTRIBUTION LOCALE

Aujourd’hui, la situation est différente. La communauté locale assume maintenant une partie des coûts. Le diocèse verse 100 $ par candidat prêtre. La famille de l’étudiant paie également 100 $. Le prêtre étudiant lui-même travaille pendant ses études et peut contribuer pour 100 $. Le grand séminaire doit donc encore trouver 700 $ de soutien externe par étudiant. C’est indispensable pour assurer une formation solide aux futurs prêtres.

Les séminarites du grand séminaire du Christ-Roi de Malole. © Missio

BE19 0000 0421 1012 Communication : ‘110 Formations’

ÉGLISE UNIVERSELLE

Malheureusement, les subsides de l’Église universelle diminuent. En Occident, du fait de la sécularisation, les communautés ecclésiales sont moins nombreuses et plus petites que par le passé. Les dons versés à Missio diminuent. Votre soutien nous permet d’offrir 368 $ par étudiant. Subsiste un déficit de 332 $ par étudiant, soit près du tiers de ce dont le séminaire a besoin. Jusqu’à présent, le séminaire a réussi le compenser par d’autres moyens. Par exemple, en retardant certains travaux dans les bâtiments. Mais est-ce une solution ?

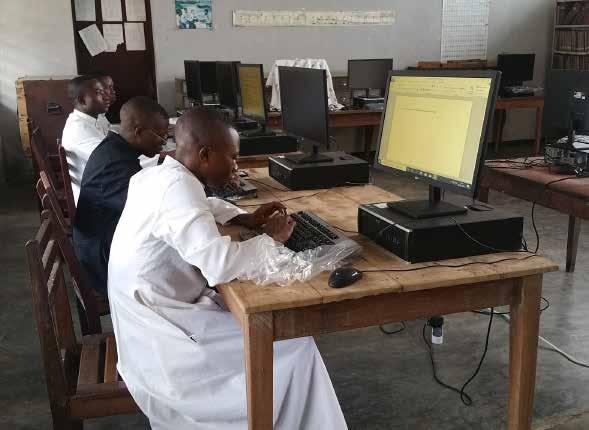

Cependant, grâce à vous, nous pouvons aider le grand séminaire de Kabwé d’une autre manière. Nous l’avons en effet équipé en matériel informatique récent. Juste avant le déclenchement de la crise du COVID-19, nous avons pu expédier 30 ordinateurs et 5 imprimantes en République Démocratique du Congo. Ces ordinateurs permettent aux séminaristes d’accéder via Internet, à des informations à jour sur les évolutions récentes de la théologie et leur développement dans l’Église mondiale. Ordinateurs et imprimantes facilitent la rédaction de devoirs et des travaux de fin d’études. Enfin, il est plus facile pour les étudiants de rester en contact avec leur famille et leurs amis.

AIDE EXCEPTIONNELLE

Le Grand Séminaire du Christ-Roi a également reçu un soutien exceptionnel de notre

Nous avons équipé le séminaire en matériel informatique récent. © Missio

fonds «Intentions de messes» en 2020. Les prêtres et les paroisses de Belgique alimentent ce fonds avec les honoraires d’intentions de messe qu’ils ne peuvent pas célébrer eux-mêmes. Ils les versent à Missio en communiquant les intentions pour lesquelles les messes sont demandées. Nous les transmettons, avec les honoraires, aux prêtres à l’étranger, en l’occurrence les prêtres associés au grand séminaire du Christ-Roi. De cette façon, nous pouvons les soutenir financièrement, mais nous créons aussi un lien spirituel dans la prière. En 2020, nous avons ainsi pu verser 1000 € au séminaire de Kananga.

CRISE SANITAIRE

À l’époque, nous ne pouvions pas prévoir la crise sanitaire mondiale à venir. En effet, la pandémie de COVID-19 n’avait pas encore éclaté. Le P. Roger Dikebelqyi Maweja, recteur du grand séminaire du Christ-Roi témoigne : « La crise et la panique tiennent notre monde en leur pouvoir. La Belgique, n’est pas épargnée. Nous voulons vous faire savoir d’abord et avant tout que nous partageons votre souffrance et que vous pouvez compter sur notre prière. »

Le P. Roger nous demande aussi de prier pour les Congolais. « La situation en République démocratique du Congo n’est pas bonne du tout. Beaucoup de gens ne voient toujours pas la gravité de la situation ou même disent que le virus COVID-19 est un « mythe de l’ouest ». Au séminaire, nous avons choisi de rester à l’intérieur, par souci pour ceux qui sont particulièrement vulnérables. Nos étudiants ne rentrent plus chez eux et ne reçoivent plus de visite. Les enseignants externes ne sont plus les bienvenus. Nous nous concentrons plus que jamais sur la prière, l’étude, le travail et le sport. »

CRISE ÉCONOMIQUE

Comme dans notre pays, cette crise sanitaire a également des conséquences économiques en République démocratique du Congo. Le P. Roger explique que les prix des produits de première nécessité, y compris la nourriture, sont soudainement montés en flèche. « La crise économique a commencé et se fait sentir davantage pour notre séminaire qui est déjà en difficulté financière ».

DÉPLACER LES MONTAGNES

Le P. Roger et les étudiants sont cependant convaincus que nous pouvons surmonter cette crise ensemble. Le bon sens et la prière peuvent déplacer des montagnes. Et Jésus, le premier à renaître d’entre les morts, peut nous renforcer et nous réconforter.