Ein multiprogrammatisches Hochhaus

Im Herbstsemester 2022 gehen wir der Frage nach qualitativer Dichte nach; ist das vertikale Stapeln von Programmen eine Lösung für die Zukunft oder bilden die ökologischen Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Hochhäusern einen unlösbaren Widerspruch?

Gehören hohe Strukturen zu den Dinosauriern oder gibt es für die Stadt der Zukunft keinen Weg daran vorbei? Die Typologie des Hochhauses steht dabei in seiner gesamten Nutzungsvielfalt im Fokus. Kein reines Bürohaus und auch kein monoprogrammatischer Wohnturm sind das Ziel, sondern eine Verschränkung von unterschiedlichen Nutzungen in der Vertikalen, um so ein möglichst abwechslungsreiches Konglomerat von Programmen zu erreichen. Die Ausbildung des Sockels als Übergang zum Stadtraum ist dabei besonders essenziell und ist sorgfältig zu planen. Die Erschliessung in Bezug auf den öffentlichen Raum wie auch innerhalb des Hochhauses ist von entscheidender Bedeutung; sie soll räumlich divers sein und den Austausch unter den verschiedenen Nutzern und Bewohnerinnen fördern und gleichzeitig eine gute Anbindung an den Strassenraum garantieren.

Schlanke Strukturen und schlaue Fassaden

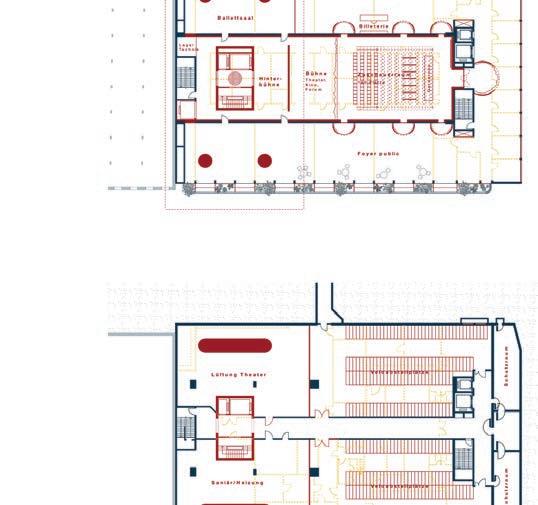

Die Tragstruktur soll nutzungsneutral und grosszügig ausgelegt sein, damit unterschiedlichste Nutzungen und spätere Nutzungsanpassungen möglich sind. Das Hochhaus galt bis heute aufgrund seiner aufwändigen Statik und dem daraus resultierenden hohen CO2 Verbrauch als wenig nachhaltig – hier gilt es effizientere, leichtere, materialsparendere und somit nachhaltigere Wege zu suchen. Auf diesem anspruchsvollen Weg werden uns Expert:Innen für Statik und Nachhaltigkeit begleiten. Auch die Entwicklung von intelligenten Konzepten für die Gebäudetechnik und die Gebäudehülle sind gefragt; die sinnvolle Anordnung von Technikzentralen, durchdachte Lüftungskonzepte, die Erzeugung von Eigenstrom über Fassade und Dach, die Möglichkeit von Fassadenbegrünungen und Dachgärten und weitere Massnahmen zur Hitzeminderung und Förderung der Biodiversität werden untersucht.

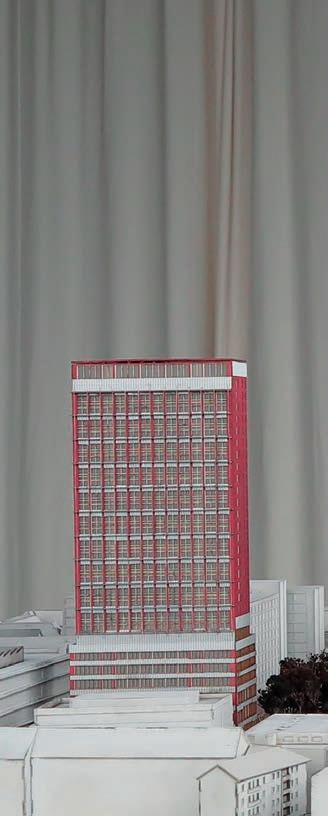

Wachstum nach oben

Basel hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich stark entwickelt, und dementsprechend ist der Wohn- und Arbeitsraum knapp geworden. Der 2018 revidierte Zonenplan geht bis 2035 von einem Bevölkerungsanstieg von 25 000 und einem Beschäftigungszuwachs von 40 000 Personen aus. Dies resultiert in einer stark in die Höhe wachsenden Innenstadt sowie eine Reihe von grossen Entwicklungsgebieten an den Stadtgrenzen. Jüngstes Beispiel für das Streben nach Höhe ist der soeben fertiggestellte Roche-Turm Nummer 2: mit 205m ist er zurzeit das höchste Gebäude der Schweiz.

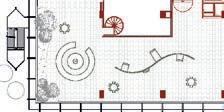

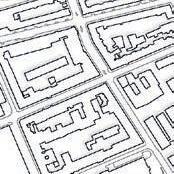

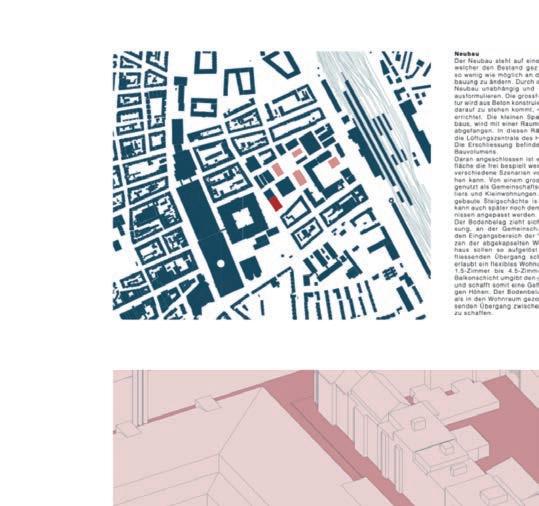

Grundriss, Bestand, 2022

Das Rosental-Wohnquartier liegt zentral zwischen dem Badischen Bahnhof und dem Messegelände im urbanen, multikulturellen Kleinbasel. Das Quartier kann als klassisches Ankunftsquartier für Zuzüger aus dem Ausland charakterisiert werden und weist eine entsprechend hohe Bevölkerungsfluktuation auf. Das ehemalige Werkareal Rosental gilt als älteste erhaltene Stätte der chemischen Produktion in Basel und war Stammsitz der Firma Geigy und Produktionsort für künstliche Farbstoffe.

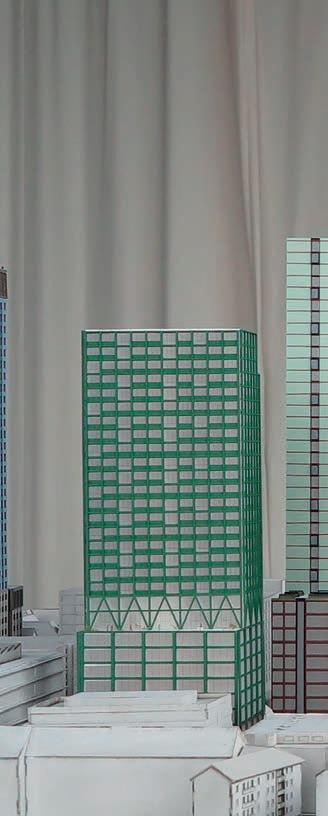

Das heute von der Stadt abgeschlossene Firmenund Forschungsareal soll in einen multifunktionalen Stadtteil transformiert werden an welchem Wohnen, Arbeiten, Forschen, Freizeit und Sport vereint sind. Teil des städtischen Leitbilds sind auch verschiedene Hochpunkte auf dem Areal: Es soll eine Gruppe von stark durchmischten und identitätsreichen Hochhäusern ent- stehen, welche sich auf verschiedenen Ebenen mit dem öffentlichen Raum verzahnen. [Auszug Leitbild, 2020, Kanton Basel-Stadt]

Leitbild

Das städtebauliche Leitbild von Herzog & de Meuron sieht «ein solides Grundgerüst von gerichteten Hochhausvolumen vor; jeweils drei in der Parallelstellung zur Schwarzwaldallee, drei dazu quer gesetzt. Insgesamt sechs Hochhäuser. «Je nach Standort im Quartier soll ihre Höhe nur von Weitem erkennbar sein, d.h., sie werden vom Strassenrand zurückgestaffelt. An geeigneten Orten sollen sie mit ihrer ganzen Höhe in Erscheinung treten und den unmittelbaren nahen Stadtraum prägen», [Auszug Leitbild, 2020, Kanton Basel-Stadt]

Hochhaus-Cluster-Strategien

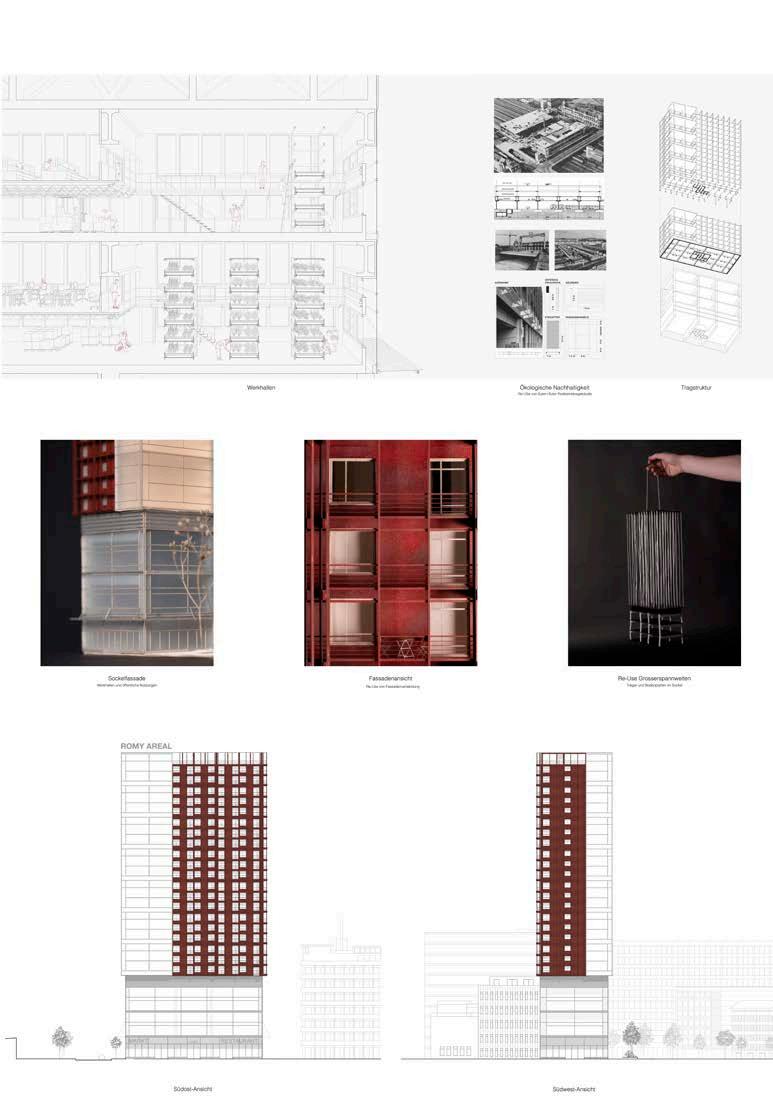

Auf dem Rosental Areal sind sechs Baufelder für Hochhäuser vorgesehen. Jeweils zwei Studierende erarbeiten ein Hochhaus-Projekt für ein Baufeld. Zusammen mit den benachbarten Turmprojekten bilden jeweils sechs Projektvorschläge einen Hochhaus-Cluster.

Vor dem Hintergrund des städtebauliche Leitbild von 2020 erarbeiten die Studierenden in den ClusterGruppen vier unterschiedliche Strategien für die bauliche Zukunft des Quartiers.

Die jeweiligen Visionen führen zu unterschiedlichen Strategien und Massnahmen; so z.B. zu einem gänzlich öffentliches Erdgeschoss (Strategie ,ALLMENDE´) dem Erhalt der bestehenden baulichen Struktur (Strategie ,FORTSETZUNG FOLGT´), ReUse ganzer Tragwerke (Strategie ,ROMY´) oder der Etablierung einer neunen Achse zwischen badischem Bahnhof und Messe (Strategie ,STADT UND WEG´)

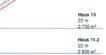

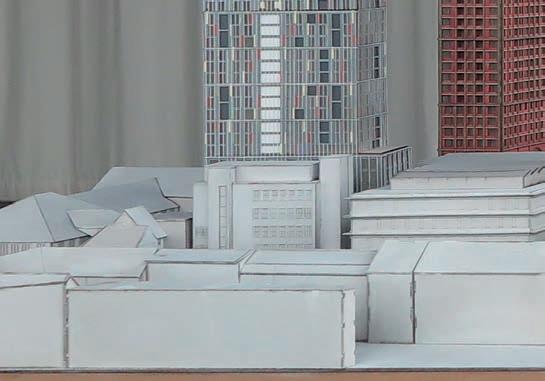

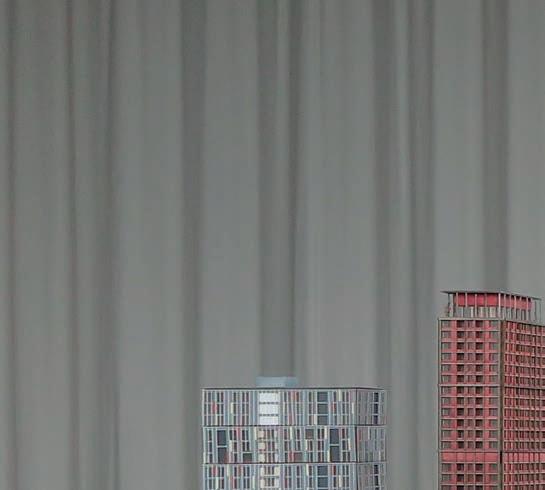

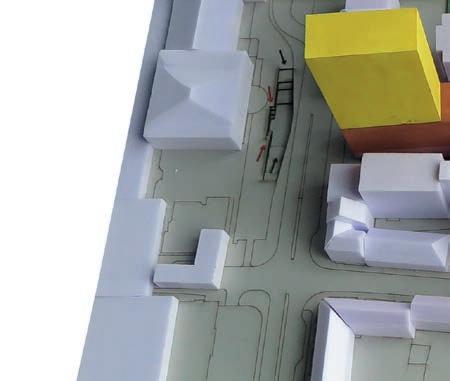

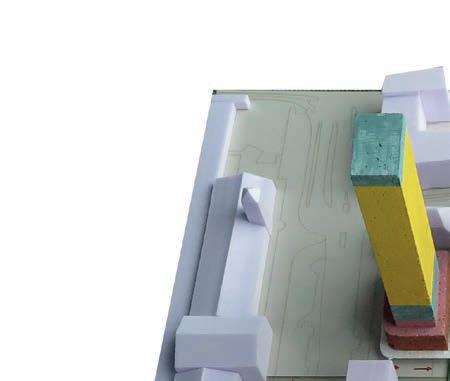

Studie Herzog & de Meuron, 2020

Studie Herzog & de Meuron, 2020

Haus 5 Goldemann Sarah, Lischer Alain

Haus 7 Nasufi Mensur, Bühler Dorian

Haus 8 Güntensperger Jan, Thurnherr Ladina

Haus 9 Giess Matthias, Dinkel Cedric

Haus 10 Imhof Carmen, Schmidlin Luca

Haus 16 Morgenegg Maryam, Portmann Viktoria

Die Strategie verfolgt das Ziel, möglichst alle bestehenden Bauten auf dem Areal zu erhalten. Dort wo es konstruktiv und strategisch möglich ist, wird aufgestockt, ergänzt und weitergebaut. Dabei profitieren die Entwürfe von der robusten baulichen Struktur der bestehenden Laborbauten. Dort wo bislang kein Gebäude stand oder ein Erhalt nicht möglich ist, werden neue flexible Lösungen aufgezeigt, wie beispielsweise durch „Superstrukturen“, welche einen späteren individuellen Umbau ermöglichen.

Wohnen

Gewerbe

Arbeiten

Sport und Kultur

der Geschosse Aussenschicht als Erweiterung vom Rosentalplatz

Bespechung

Ateliers

Ateliers

Verantstaltung

Aterrasse Dachterrasse

Bespechung (Büro) Outdoor Fitness Garten-

Pausenfläche

Bar

Bespechung (Büro)

Aussen-bibliothek FreizeitAusstellungundSpiel

Piazzale

EingangBibliothek Essen

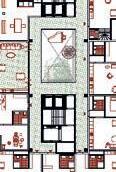

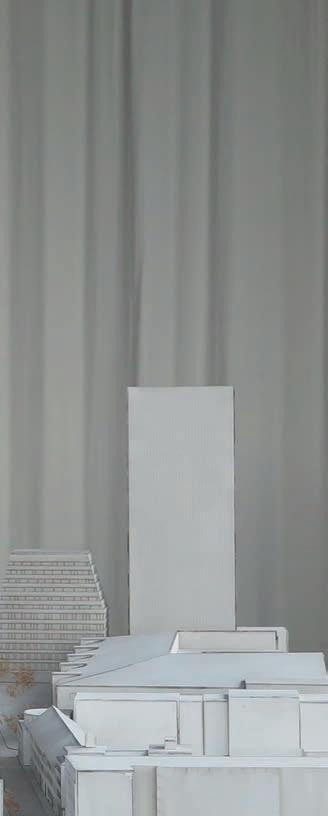

Grundriss

Spielzimmer Gästezimmer Gästezimmer

AufenthaltsraumMusikzimmer Bastelzimmer Wasch- und Trockenraum

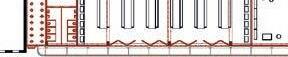

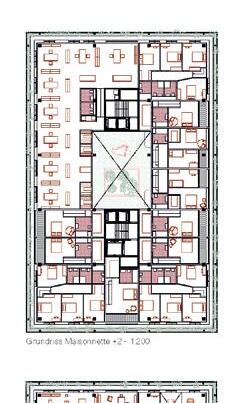

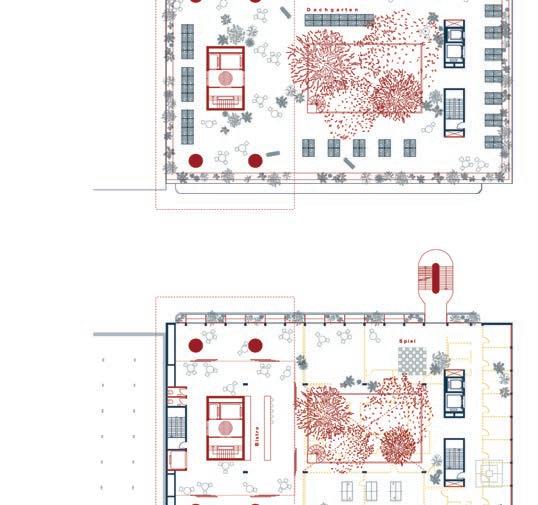

Grundriss Puffergeschoss, 1:200

Grundriss Regelgeschoss 1, 1:200

Grundriss Regelgeschoss 2, 1:200

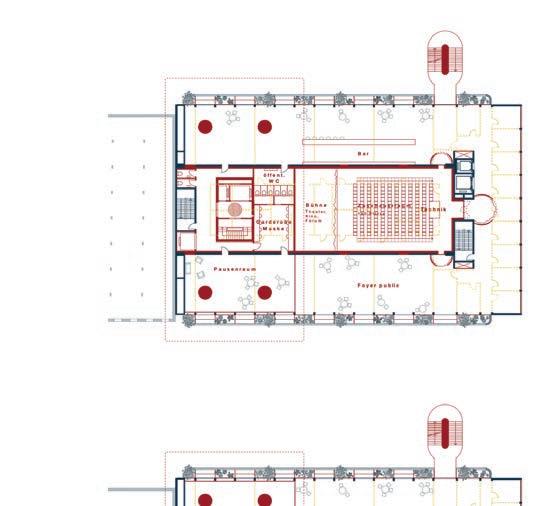

Veranstaltungsraum

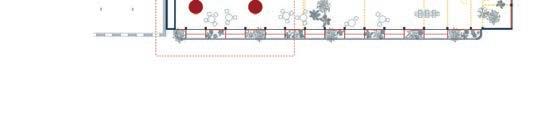

Erdgeschoss, 1:200

äussereNutzungserschliessung

innereNutzungserschliessung Grundriss

Erdgeschoss, 1:200 Aussenschicht

Schema Struktur und Erschliessung

Das Iota bedeutet der kleinste Buchstabe“ und hat nach dem milesischen System den Zahlenwert 10

Wir erhalten den Bestand, veraendern die Nutzung mit moeglichst geringen Eingriffen und stocken ihn auf. Das ist unser Projekt Iota. Die bestehende Labornutzung wird zu Schulungsraeumen umgenutzt welche beispielsweise von der Universitaet Basel bespielt werden koennen.

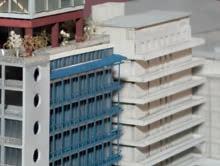

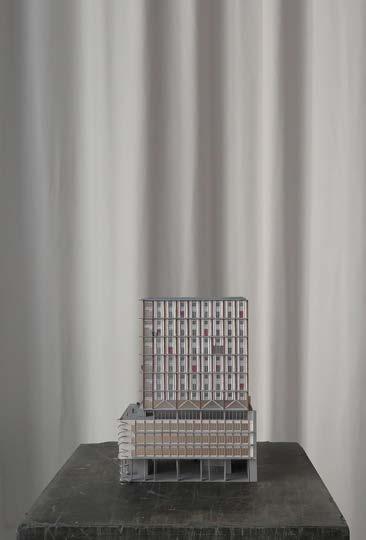

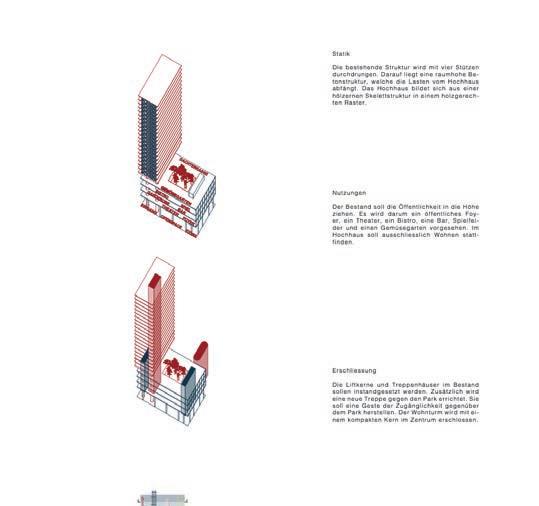

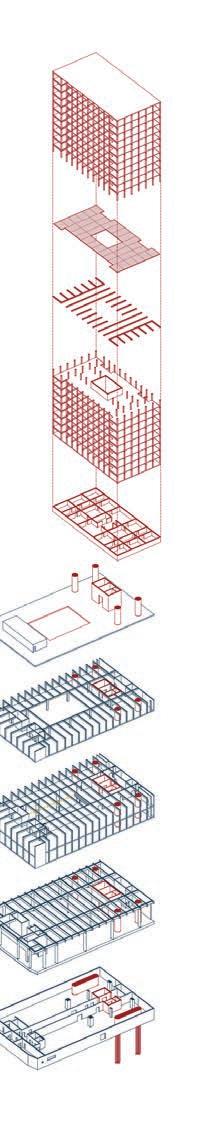

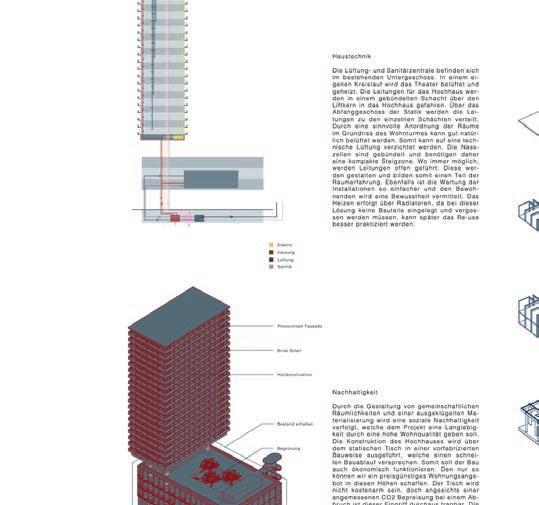

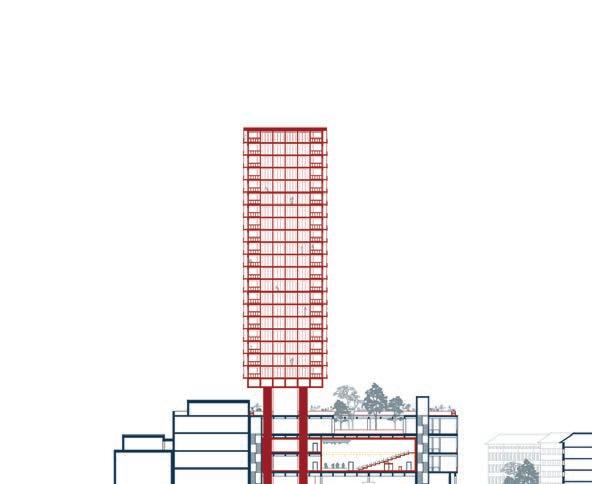

Der bestehende Bau von Burkhart + Partner aus dem Jahr 1970 ist ideal fuer jene Schulungsraeume, da es ueber Raumgroessen von 73m2 verfuegt. Diese Groesse eignet sich als Unterrichtsraeume perfekt. Mit einigen eingriffen in die Statik des Gebaeudes, koennen wir die Aufstockung, mit zwoelf Obergeschossen realisieren. Zu diesen Eingriffen gehoert die ertuechtigung der Fundamente, mittels Mikropfaehlungen, das verstaerken der Stuetzen, das Einfuehren von neuen Stuetzen im Erdgeschoss, das durchstanzen eines Betonkerns und einer runden Kapsel aus Glasbausteinen, welche zusammen die Erschliessung des Neubaus ergeben. Die Mitte des Bestands oeffnen wir und schaffen durch die neue Sichtachse zwischen dem Zentrum und der Suedfassade einen hellen Begegnungsraum fuer die SchuelerInnen. Der Neubau ist ein System aus additiv gefuegten Elementen. Die verstaerkten Stuetzen im Bestand ziehen wir nach oben, wo sich jeweils zwischen Fassade und tragender Wand in der Mitte, zwei Scheiben mit, fuer die Belichtung ideale Wohnungstiefen ergeben. Das Achsmass von 6.84 verjuengt sich im Bereich der Wohnungen auf die Haelfte, dies wird mit Hilfe eines Abfanggeschosses geschaffen. Im Beriech dieses Abfanggeschosses befinden sich Gross-wohngemeinschaften.

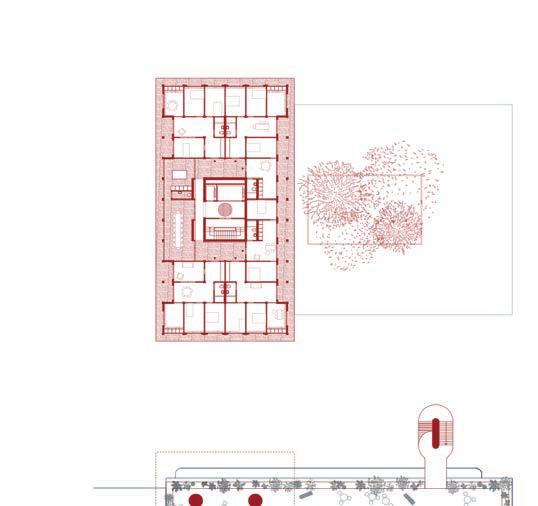

Als Verbindung zwischen Alt-und Neubau fuegen wir ein Zwischengeschoss ein mit einer Mensa, welche den BewohnerInnen, SchuelerInnen und der Oeffentlichkeit zur Verfuegung steht. Externe Personen ereichen das Zwischengeschoss ueber eine Aussentreppe die im Park steht.

Die Bewohner verfuegen ueber einen zentralen Gemeinschafts- und Waschraum im 7. Obergeschoss. Die Wohnungen werden ueber den neu eingefuegten Liftkern aus Stahlbeton und die Treppe in der Kapsel aus Glasbausteinen, ueber Laubengaenge erschlossen.

Die Wohnungen sind mehrheitlich als Maisonettes ausgebildet, wodurch der Laubengang nur in jedem zweiten Geschoss noetig ist. Die Zwischendecken der Maisonettes sind als Hohlkastendecken ausgebildet, welche leicht sind und keine Besonderen Anforderungen an den Schallschutz haben, wobei die Geschossdecken, welche die Wohnungen trennen aus Stahlbeton sind. Dies macht ebenfalls Sinn, da man dadurch die Balkone und Laubengaenge einfach mit der Decke verbinden kann. Die Wohnungsgroessen ergeben einen optmalen Wohnungsmix zwischen 1.5 Zimmern und 8.5 Zimmern mit Hauptgewicht auf 3.5 Zimmer-Wohnungen.

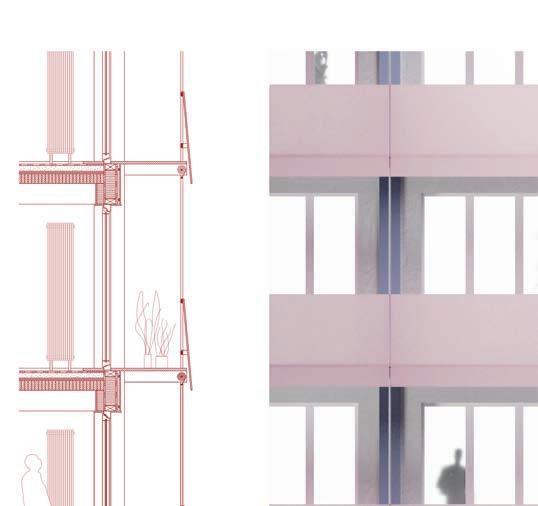

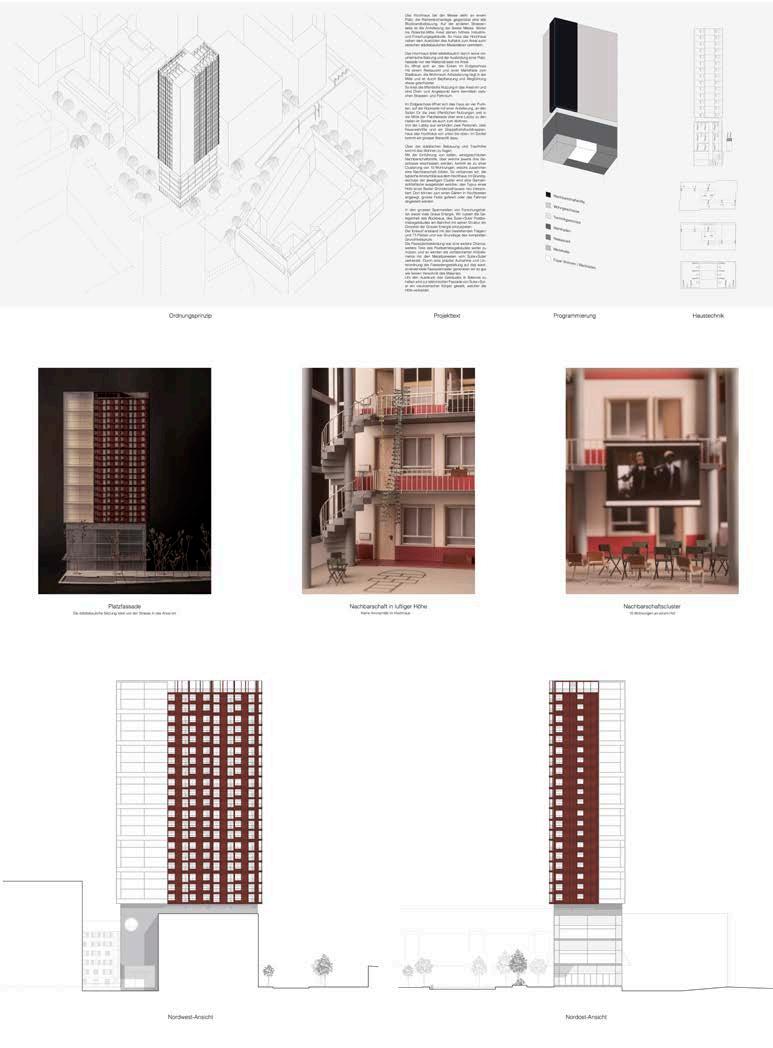

Fuer die Fassaden des Neubaus verwenden wir ReUse

Materialien, welche wir von Gebaeuden, die in naher Zukunft Rueckgebaut werden, verwenden.

Fuer die Aussenfassaden verwenden wir ein Aluminium-Wellblech von einer Gewerbehalle in Winterthur. Als Verkleidung der Innenhoffassade, bieten sich die Polycarbonat-Platten der Eishalle in Oerlikon. Die Tragstruktur wird in der Fassade durch Lisenen aus Holz abgezeichnet.

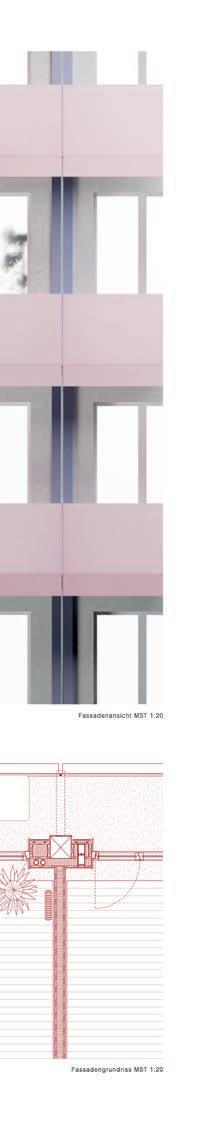

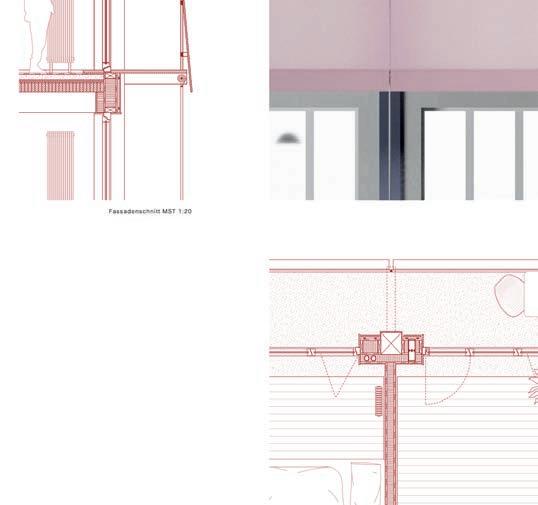

Haus 7 Nasufi Mensur, Bühler Dorian

Fensterdetail A Schnitt - 1:20

Fensterdetail A Ansicht - 1:20

Fensterdetail A Grundriss - 1:20

B Schnitt - 1:20

Fensterdetail B Ansicht - 1:20

Fensterdetail B Grundriss - 1:20

Haus 9 Walzer Anna, Teich Paul Clemens

Haus 16 Menozzi Malou, Ganeshan Dakshanah

Haus 8 Brun Samuel, Fornasiero Aron

Haus 5 Kloke Laura, Tamara Kreienbühl, Di Giacinto Lia

Haus 7 Drixl Jessica, Walliser Tobias

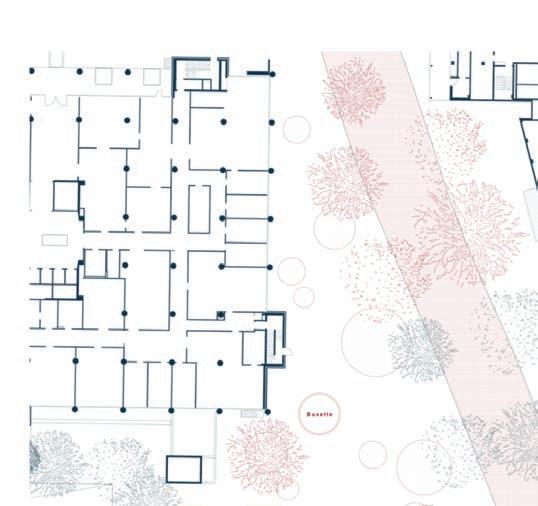

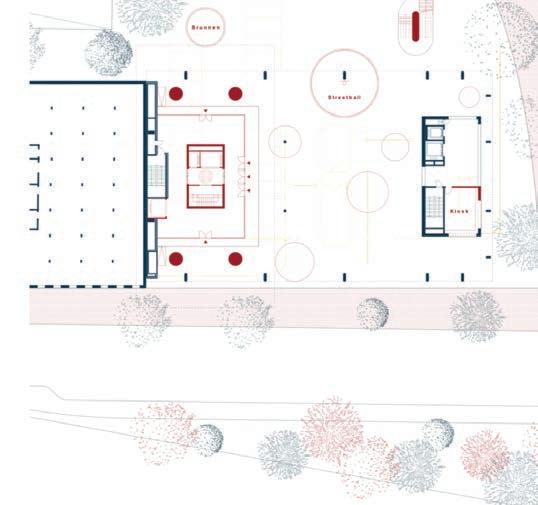

Die Strategie stellt - aufgrund der im städtebaulichen Leitbild angestrebten, hohen Dichte - das öffentliche, gemeinschaftliche Erdgeschoss in den Mittelpunkt. Als ,Allmende´ werden nutzungsoffene Flächen bezeichnet, oder programmierte öffentliche Nutzungen wie eine multifunktionale

Markthalle, ein Kindergarten, kleingewerbliche Nutzungen sowie eine Schule. Im Herzen des Quartiers - dem potentiellen Bauplatz 9 – schlägt die Strategie die Schaffung einer ‘Grünen Mitte’ vor. Die Grünfläche bildet ein Kontrast zum übrigen stark verdichteten Gesamtkonzept und soll durch die Reduktion der versiegelten Flächen das Stadtklima positiv beeinflussen.

Das Planen eines Hochhausclusters setzt das Lösen vieler Dilemma voraus. Einerseits ist der einhergehende Wunsch nach nachhaltiger Architektur im Kontrast zu statischen und brandschutztechnischen Anforderungen. Der Materialaufwand pro Grundfläche ist größer und die verwendete Baustoffe weniger ökologisch. Ohne einen Präzedenzfall zu schaffen oder Rekorde zu brechen beschränkt sich der Holzhochhausbau auf bis zu 100 Meter Höhe. Auf der anderen Seite sind die sozialen Auswirkungen auf das bestehende Quartier und dessen Umgebung enorm. Hochhäuser sind stark mit Luxuswohnen und High-profile Büros assoziiert und lösen großflächige Gentrifizierung aus. Wie gelingt demzufolge ein nachhaltiger und sozial wertvoller Hochhausbau?

HAUS 8 Rosentalplatz EG - Nutzung: Markthalle

In Rückbezug auf die traditionelle Form des gemeinschaftlichen Besitzes definieren wir den Grund des Rosentalareals als Allmende. Diese Form des Gemeindeguts ist mit den ersten Siedlungsformen entstanden und bedingte eine nachhaltige und nicht profitorientierte Grundnutzung. Die physische Allmende fokussiert sich auf die Eröff-

Auch die gesellschaftliche Allmende ist im Fokus un serer Planung. Gemeinschaftlich genutzte Räumlich keiten erweitern die sozialen Aspekte des Viertels und schaffen eine Lebenswerte Umgebung für eine diverse Mieterschaft. Ein genossenschaftlicher Gesamtansatz mit Fokus auf Gemeinschaft und Nachhaltigkeit soll so mit der Gentrifizierung und Privatisierung im der Um gebung entgegenwirken. Jeder Entwurf konnte diese Themen auf eigene Weise realisieren, jedes Hochhaus konnte Allmende auf eine eigene Weise interpretieren.

Das Thema der Allmede erstreckt sich insbesondere über die gesamte Erdgeschosszone, welche größtenteils als öffentlicher Raum fungiert. Des weiteren befinden sich hier eine multifunktionale Markthalle, ein Kindergarten, und kleingewerbliche Nutzungen.

HAUS 7 Rosentalplatz EG - Nutzung: Multiprogrammatische Markthalle/ Foodcourt

HAUS 9 Schwarzwaldallee EG - Nutzung: Ankunft Schule und Wohnturm (Foyer)

GRÜNE MITTE

Kernzone dieser Allmende bildet ein dichter Wald, der extremes Stadtklima ausgleicht und an der Biodiversität und Resilienz eines Auwaldes orientiert ist. Wir entkernen das dort befindliche Bestandsgebäude und schaffen einen entschleunigenden Pavillon mit Flächen auf auf den verschiedenen Stockwerken des Waldes. Ausgehend von dieser grünen Mitte erstrecken sich grüne Adern entlang bestehender und neuer Wege, die im jeweiligen Entwurfsstandort münden.

HAUS 10

Tor zum Areal Riehenteichanlage Mattenstrasse

EG - Nutzung: Kita und multifunktionaler Platz

HAUS 16

Schwarzwaldallee Vis a vis des Bahnhofes EG-Nutzung: Cafe, Rezeption Hotel, Kleingewerbe

Haus 7 Rüegg Dario, Huber Lorenz

Haus 8 Kestic Jasmina, Leutwyler Céline

Haus 9 Hitz Maurus, Brodbeck Samuel

Haus 10 Fenner Gian, Schneider Eva

Haus 16 Demirtok Arda, Xhengo Sindi

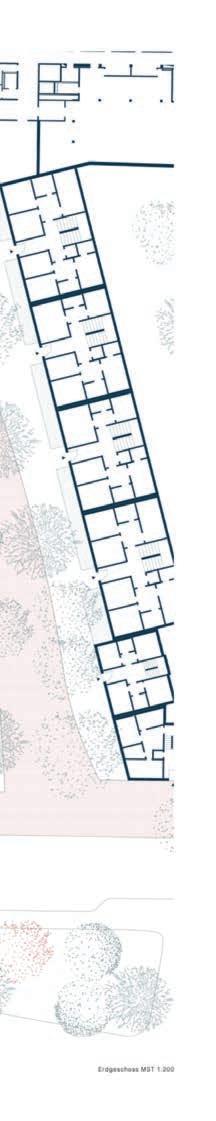

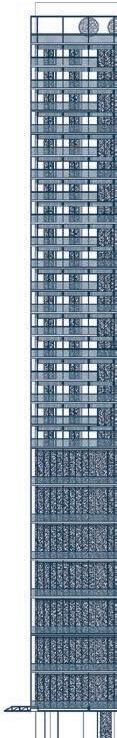

Die Strategie schlägt vor, neben den bestehenden Verknüpfungen zwischen Areal und Stadt die potentielle Achse vom Badischen Bahnhof zur Messe zu aktivieren. Der Syngentaplatz wird durch eine Öffnung des bestehenden Bürogebäudes zum Auftakt für das Quartier. Die bestehende Bausubstantz des Areals wird als Potenzial für die zukünftige Entwicklung gesehen. Dort wo es konstruktiv und strategisch möglich ist, wird aufgestockt, ergänzt und weitergebaut. Dabei profitieren die Entwürfe von der robusten baulichen Struktur der bestehenden Laborgebäude.

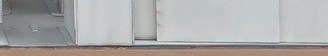

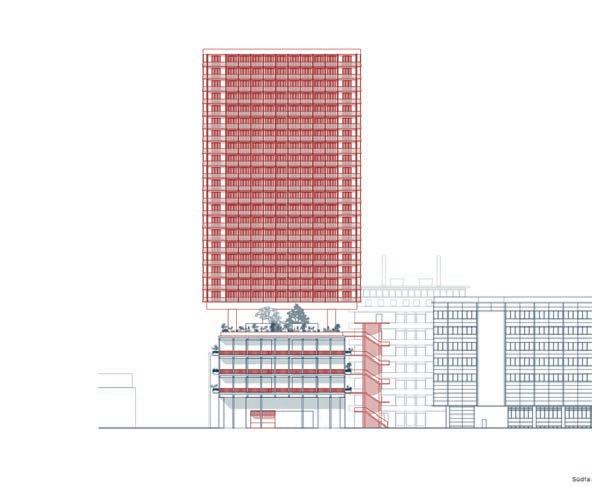

Gemäss dem Entwicklungsplan soll auf dem ehemaligen Industrieareal Rosental Mitte ein städtischer Platz entstehen. Der Bauplatz 7 liegt unmittelbar auf diesem Platz. Deshalb hebt sich das Hochhaus analog zu einem Silo vom Grund ab und bildet einen überdeckten Bereich.

Bei der Ausformulierung wird auf unterschiedliche Elemente zurückgegriffen, wie sie bei einem Silo zu finden sind. So soll der industrielle Charakter auf dem Platz erhalten werden.

Das offene Erdgeschoss des Hochhauses arbeitet mit dem städtischen Platz sowie mit den Nutzungen des Bestandsbaus zusammen. Das bestehende Gebäude wird neu öffentlich als Musikschule genutzt. Um den neuen städtebaulichen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es einem minimalen Eingriff. Grob gliedert sich das Hochhaus in zwei Teile die ersichtlich werden durch die unterschiedlich hohe Schichtung er Stockwerke. Im unteren Teil, dem Sockel, befinden sich die öffentlichen Nutzungen sowie Büro – und Gewerbeflächen. Im darüberliegenden, Volumen befinden sich Wohnungen.

Die vertikale Erschliessung erfolgt über durchgehende Glaslifte. Der Erschliessungskern dient als Fluchtweg. In den Wohngeschossen dient die horizontale Erschliessung als Begegnungs- und Nachbarschaftszone, welche die Wohnungen miteinander verbindet. Fenster zur Erschliessungsfläch und doppelgeschossige Gemeinschaftsräume ermöglichen Blickbezug zu der Nachbarschaft. In den Büroräumlichkeiten verbindet eine Sekundäre Treppe die unterschiedlichen Geschosse.

Die Stützen im Erdgeschoss sind aus Stahlbeton gefertigt. Diese werden durch eine vorgehängte Stahlkonstruktion ausgesteift. In darüberliegenden Geschossen besteht die Tragstruktur aus Stahl und im Wohnungsteil aus Holz.

Haus 5 Winter Jeromé

Haus 7 Zeindler Kaspar, Siegin Tim

Haus 8 Kaiser Sofia,Raveendrarajah Piraveenan

Haus 9 Bujupaj Ardian, Marelli Marco

Haus 10 Frey Nils , Weiss Henning

Haus 16 Schällebaum Sereina, Rohrbach Anja

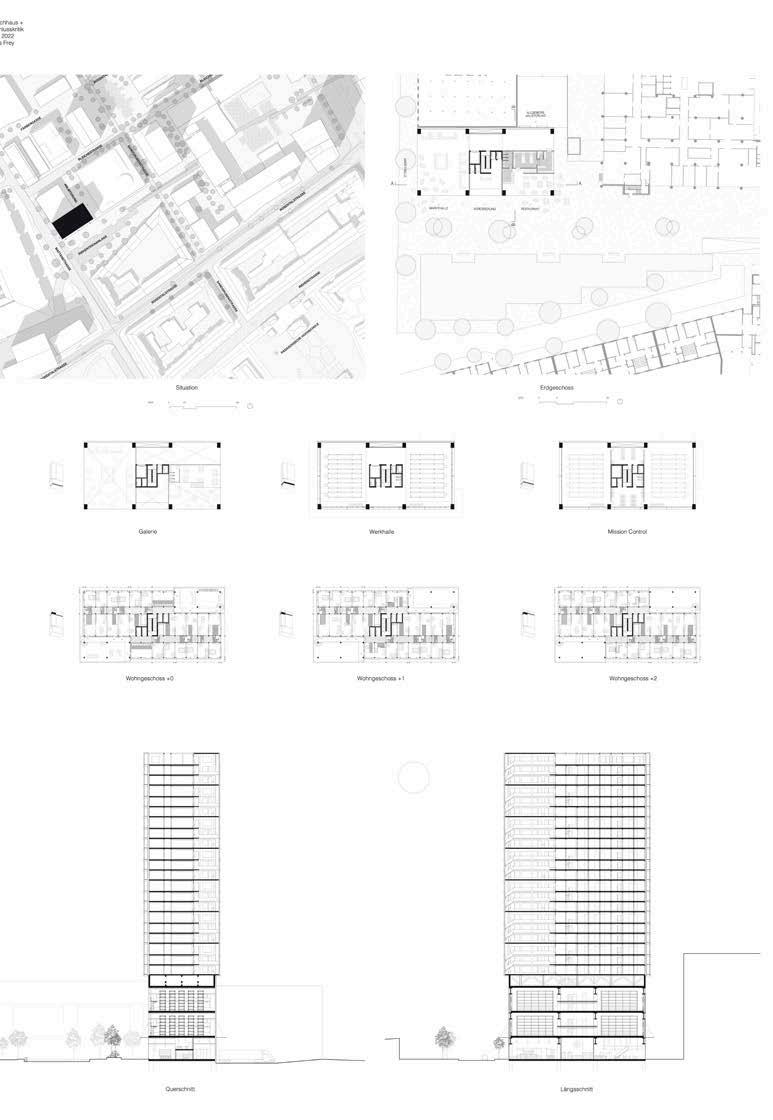

Das ehemalig geschlossene Industrieareal Rosental-Mitte wird durch die Strategie ‘Romy’ mit neuen Nutzergruppen überlagert, und die bestehenden Nutzungsschwerpunkte so verstärkt. Der neu gebildete Wohn-, Forschungs-, Lehrund Industrie-Campus verspricht eine aktive Belebung rund um die Uhr. Der Nutzungsmix erzeugt Synergien zwischen Programmen, welche zuvor räumlich getrennt waren. Eine neue Achse verbindet die zwei angrenzenden Quartiere Solitude und Erlenmatt miteinander. Eine zusätzliche Verknüpfung mit der umgebenden Stadt wird durch eine „Highline“ zwischen Badischen Bahnhof, Syngentaplatz und Messe erzeugt. Das Bild des Stadtraums innerhalb des Areals wird durch zahlreiche Wasserflächen geprägt. Diese Retentionsflächen dienen der Versickerung von Regenwasser und regulieren durch Verdunstung das Stadtklima.

Struktur & Prozess

Semesterdokumentation HS22

Dozierende: Prof. Ursula Hürzeler, Prof. Shadi Rahbaran

Assistierende: Adrian Brunold, Hannes Kalau vom Hofe, Stephanie Morana, Patrizia Wunderli