14 minute read

CULTURA

from LCDH210920

crónica 14

Lunes, 21

Advertisement

Septiembre 2020 academia@cronica.com.mx EL DATO | CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL CHOPO El próximo miércoles 23 de septiembre a las 12:00 horas se llevará a cabo vía Zoom la conferencia magistral Cuerpo y representación..., que impartirá Sandra Noeth, experta en dramaturgia; más información en www.chopo.unam.mx

Esp

cial 2 El Premio Crónica publicará, como autor único, en el número especial que saldrá de la revista Arqueología Mexicana sus reflexiones sobre la Conquista de México 2 Analiza cómo el lenguaje fue sustancial para el triunfo español sobre los mexicas

Hay que eliminar los mitos construidos sobre la Conquista: Matos Moctezuma S

[ Adrián Figueroa Nolasco ]

obre la Conquista, el arqueólogo Eduardo Matos dice que de ese hecho histórico se debe comenzar a eliminar una serie de mitos como el que señala que el arribo de los españoles significaba el regreso de Quetzalcóatl, además de conocer como el lenguaje fue esencial para los peninsulares en su triunfo sobre los mexicas.

Son algunas de las reflexiones que el Premio Crónica y maestro emérito de la ENAH publicará, en un número especial de la revista Arqueología Mexicana que saldrá en los próximos días y será el único autor, un texto en el cual analiza cómo fue Conquista y la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, el 13 de agosto de 1521.

En entrevista, Eduardo Matos comenta que es una colaboración que narra desde el momento en que Hernán Cortés llega a tierras mesoamericanas hasta su triunfo, su encuentro con Gerónimo de Aguilar, a quien incorpora a sus ejércitos, y su arribo a lo que hoy es Tabasco, donde se lleva a cabo la Batalla de Centla.

Porque, explica, estar en Tabasco marca el derrotero de su lucha: “Ahí le regalan 20 mujeres, entre ellas la Malinche. Ella y Gerónimo van a formar ese par de traductores que son muy importantes para Cortés. Sabemos que ella era muy culta y hablaba varias lenguas indígenas: náhuatl, maya y quizás el totonaca. Mientras, Gerónimo, que había estado siete años en la Península de Yucatán por el naufragio, aprende el maya.

La Malinche y Gerónimo conforman el vehículo para que Cortés y sus gentes entiendan muchos de los diálogos indígenas. “Entonces, uno de los aspectos que resalto en el texto, es precisamente el de la importancia del lenguaje, porque gracias a estos traductores, Cortés se va a enterar de muchos pasos que daba Moctezuma y tomará las precauciones adecuadas al estar previamente informado”. DESMITIFICACIÓN. Eduardo Matos señala que “hay que comenzar a eliminar una serie de mitos que se han construido sobre la Conquista. Uno de estos es que era el retorno de

Son ideas que se fueron construyendo con trabajo de investigación y que son una partida para ver de otra manera la Conquista, dice Eduardo Matos.

En la caída de Tenochtitlan hubo cuatro causales fundamentales, dice Matos Moctezuma

Quetzalcóatl, que venía de oriente. Eso ha prevalecido y es falso, porque en realidad no necesariamente era dioses los que venían del mar”.

El Premio Crónica agrega que en este ejercicio de desmitificar la historia hay otro ejemplo sustancial: se dice que Cortés quemó sus naves. “Pues ¡no!, nunca lo hizo, sino que las encalló”.

Otra cosa que hay que desmitificar, añade, es la calificación a los tlaxcaltecas y la Malinche como traidores. “No lo eran, porque se estaban defendiendo del imperio mexica que se expandía e imponía un tributo, a veces rigurosísimo”.

CAUSALES. Eduardo Matos señala que en la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco hay cuatro causales fundamentales y “las expongo en el texto”.

La primera, dice, es la psicológica en un bando y el otro. “¿Qué prevalecía en los mexicas?: una concepción trágica basada en una serie de acontecimientos extraños, los famosos ocho presagios que no se les daba explicación y son: se incendió el templo de Huitzilopochtli sin razón alguna, que las aguas del lago se alborotaron sin haber un aire fuerte que lo provocara, que apareció un cometa en el cielo o luces en el cielo, que aparecían hombres de dos cabezas, que aparecía la Llorona — una mujer que salía por las noches gritando—, una grulla que capturan en el lago y traía un espejo en la cabeza en el que Moctezuma se asoma y ve como avanzan los escuadrones… sucesos que sabemos que algunos no ocurrieron o se les dio una interpretación fantasiosa.

Lo anterior, explica Matos Moctezuma, mantenía a la población indígena, como relata Fray Bernardino de Sahagún, con temor, con una serie de miedos y si a eso se suma que avisan en el palacio de Moctezuma que vienen gentes por la mar, entonces la cosa se pone más difícil.

Entonces, añade, “los mexicas pensaban que iba a desaparecer su imperio y luego pierden a sus dos tlatoanis: Moctezuma y Cuitláhuac. “Hernán Cortés captura a Moctezuma y luego será muerto. Hay dos versiones: la española que dice que es por una pedrada y la indígena, por la que me inclino, en la que Moctezuma ya no tenía el mando, se había elegido a Cuitláhuac, por lo que estaba fuera y esto lo prueba cuando Cortés le pide que calme a las tropas mexicas que se han alzado y asedian el Palacio de Axayácatl, entonces Moctezuma le advierte al español que ya no tiene el mando, no los calma y lo matan los españoles. A las pocas sema

INAH nas, Cuitláhuac es invadido por la viruela y muere. Esto fue un golpe doloroso para los mexicas: perder a sus tlatoanis y sus sacerdotes supremos.

Mientras en el bando contrario, Hernán Cortes no sufre bajas importantes. “Él está vivo y sus principales hombres también. Y aunque están agobiados por los ataques y planean la huida de la Noche Triste, las tropas de Cortés tienen el deseo de ganar tierras, oro y otras riquezas para la Corona, para que después que se les reconozca. En el plano espiritual, traen la misión de salvar almas. Están en un plan psicológico diferente”.

Luego, explica, están las causales económicas. “El sistema mesoamericano de imponer un tributo a los pueblos conquistados le va traer la desgracia a los mexicas. Los pueblos sometidos se unen a españoles contra los mexicas y se forma un ejército formidable”.

El tercero es el militar. Eduardo Matos cuenta que Cortés corta el agua que abastece a Tenochtitlan, pone a sus tropas a la entrada de las grandes calzadas para evitar que la ciudad sea abastecida por tierra, lanza los 13 bergantines para controlar el lago y así Tenochtitlan y Tlatelolco están sin agua ni alimentos y en guerra.

Finalmente, la cuarta causal es la salud. Los pueblos mesoamericanos no conocían la viruela y les pega muy fuerte en los mexicas.

Benjamín Barajas * En Del sentimiento trágico de la vida, Unamuno pretende, al igual que Dilthey, situar al hombre de carne y hueso en el movimiento de la historia y como sujeto de la filosofía; más allá de las abstracciones que suelen imperar en los sistemas de pensamiento cerrados, interesados en las esencias del ser

ESCAFANDRA

Del sentimiento trágico de la vida

¡Ay mísero de mí, y ay infelice! Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo. Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido; bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido […]

[Soliloquio de Segismundo en La Vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca]

Miguel de Unamuno es uno de los miembros más representativos de la llamada Generación del 98, integrada por Antonio Machado, Pio Baroja, Azorín, Ramiro de Maeztu, Vicente Blasco Ibáñez, entre otros. Se trata de un grupo desencantado por la guerra hispano estadounidense que privó a España de su sueño imperial, le arrebató sus últimas colonias de América y Asia —como fueron Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam— y la dejó literalmente invertebrada, con la única opción de mirar hacia adentro, para recuperar su identidad nacional. A dicha tarea dedicó Unamuno un buen número de sus obras como fueron En torno al casticismo, La vida de don Quijote y Sancho, Por las tierras de Portugal y España, Poemas de los pueblos de España, etcétera; las cuales reivindican la identidad ibérica y su papel en el devenir histórico y cultural europeo. Unido a este propósito, también fue preocupación suya, y de la generación del 98, crear una filosofía peninsular que diera cuenta del espíritu castizo y su particular visión del mundo. En este contexto, se ubica Del sentimiento trágico de la vida, donde recoge el pensamiento filosófico sobre los temas que diseminó en su vasta producción literaria, en forma de novelas, poemas, piezas de teatro y ensayo; se trata de un corpus asistemático, que pretende armonizar la razón con las emociones, el realismo con la fe, la estrategia amorosa con un proyecto evangelizador que nos ayude a no morir del todo y, de esa manera, soñar con la vi

Nenúfares, de Claude Monet.

da eterna. La obra refleja las contradicciones de Unamuno, quien migró del catolicismo, al positivismo y al socialismo, para luego abrazar un cristianismo existencial, bajo la influencia del pastor danés Søren Kierkegaard. En Del sentimiento trágico de la vida, Unamuno pretende, al igual que Dilthey, situar al hombre de carne y hueso en el movimiento de la historia y como sujeto de la filosofía; más allá de las abstracciones que suelen imperar en los sistemas de pensamiento cerrados, interesados en las esencias del ser: “Y este hombre concreto, de carne y hueso, es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda filosofía”, comenta, luego aborda el tema central que le interesa: el hombre y la mujer viven en una tragedia permanente porque, a diferencia de los otros animales, tienen conciencia de su ser individual, del transcurrir del tiempo y la presencia inevitable de la muerte. La conciencia, afirma, es la base del dolor y de Para Miguel de Unamuno, la solución al hambre de inmortalidad y al dolor anticipado de nuestra muerte futura se encuentra en el amor

nuestro destino trágico, en ella subyace “el hambre de inmortalidad”. Y este apetito no ha sido saciado enteramente por las religiones, ni por los sistemas filosóficos, ni menos por el realismo o la ciencia que, con sus abstracciones, suelen conducirnos a la desilusión; pues el pensamiento puro, como el de Hegel, es un camino directo al suicidio. Por eso es necesaria una construcción del significado de la existencia desde abajo, a partir de la conciencia individual, y para ello se debe reconocer que cada persona es un milagro de la creación, irrepetible y eternamente distinta, y dicha individualidad es suficiente para asumir una postura original ante el mundo. Miguel de Unamuno recurre a Leibniz, quien supone que todo lo que existe tiende a prevalecer y después se apoya en Darwin, para conjeturar que la evolución es una lucha en la que sobreviven las especies mejor adaptadas al medio natural y, de esta manera, la lucha o la agonía del hombre consiste en trascender la muerte, a través de su incesante fabrilidad: hace obras para obtener fama y fortuna; se reproduce y esculpe en piedra para perpetuar su nombre y que hablen de él cuando se haya entregado a los brazos de la negra Ker. Pero el afán constante por erigir monumentos a la memoria, a la manera de los faraones egipcios, termina por disecar la vida y nos coloca más cerca de la muerte; por eso el egoísmo es un vano intento de salvación personal; un vacío existencial que nos induce a correr la suerte del avaro, quien pierde el fin por concentrarse en los medios, sediento del acopio irracional de sus riquezas. En consecuencia, el hombre debe recuperar la fe, la esperanza y la caridad; estas tres virtudes teologales que parecieran exceder el dogma católico y convertirse en una especie de doctrina social cristiana, próxima a la herejía, donde la fe es una creencia consciente, la esperanza un fuerte deseo de que las cosas sucedan y la caridad un impulso natural de hermandad, acompañamiento y compasión del prójimo. Para Miguel de Unamuno, la solución al hambre de inmortalidad y al dolor anticipado de nuestra muerte futura se encuentra en el amor; lo estudia en sus categorías: el amor reproductivo y maternal; el amor erótico, el amor espiritual (de los místicos) y el amor cristiano; solidario con el prójimo y no exento de sacrificios, a la manera de Cristo en la cruz. Así, sólo el que ama abandona su egoísmo primario para compadecer y compartir el dolor del otro; amar es salirse de sí mismo y ser con y por los demás; por eso la clave para disfrutar de la vida, para permanecer en ella, es el amor. Las pruebas de que el amor trasciende la muerte son abundantes en la literatura. Recordemos a Dante y Beatriz, Romeo y Julieta, Fausto y Margarita, don Juan Tenorio y doña Inés. Desde luego, también cuentan las pasiones artísticas, como lo expresó con gran belleza y consciente de su fin prematuro, el poeta mexicano Manuel Gutiérrez Nájera: “¡No moriré del todo, amiga mía!/ de mi ondulante espíritu disperso,/ algo en la urna diáfana del verso,/ piadosa guardará la poesía.”

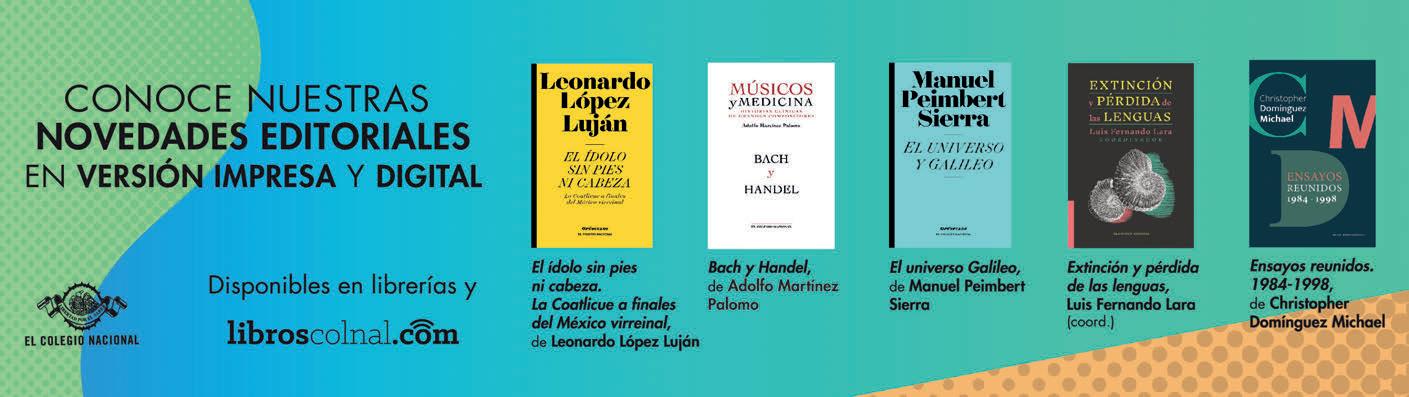

Los tres volúmenes son Ensayos reunidos. 1984-1998, de Christopher Domínguez Michael, El ídolo

EL COLEGIO NACIONAL

Ensayo literario, biografías clínicas y hallazgo mexica, novedades editoriales de El Colegio Nacional

Ensayos reunidos. 1984- 1998, de Christopher Domínguez Michael, El ídolo sin pies ni cabeza. La Coatlicue a finales del México virreinal, de Leonardo López Luján y Bach y Handel de Adolfo Martínez Palomo, corresponden a los títulos y autores de tres novedades editoriales de El Colegio Nacional, a las que le siguen nueve publicaciones más a lo largo del presente año.

Ensayos reunidos. 1984-1998, de Christopher Domínguez Michael

Los actualmente inaccesibles prólogos a la Antología de la narrativa mexicana del siglo xx, dedicados a la lectura e interpretación de los últimos autores porfirianos, hasta culminar con los novelistas y cuentistas debutantes hacia 1990, forman parte de las páginas del primer tomo de Ensayos reunidos.1984-1998, del crítico literario Christopher Domínguez Michael, integrante de El Colegio Nacional, autor de La innovación retrógrada, Literatura mexicana, 1805-1863 (2016) e Historia mínima de la literatura mexicana del siglo XIX (2019). Siendo las letras mexicanas —en esencia la narrativa y el ensayo— la principal ocupación de Domínguez Michael, el volumen incluye los prólogos a la Antología de la narrativa mexicana del siglo XX y recoge algunos de los artículos provocadores que compusieron Servidumbre y grandeza de la vida literaria, y cierra con “Elogio y vituperio del arte de la crítica”, primera deontología escrita por el autor.

El ídolo sin pies ni cabeza. La Coatlicue a finales del México virreinal, de Leonardo López Luján

La historia de la Coatlicue ha sido azarosa y accidentada. El ídolo sin pies ni cabeza, de la colección Opúsculos, narra los avatares de esta escultura mexica a partir de su descubrimiento en el periodo virreinal, pasaje que marcó el inicio de la arqueología en México. Gracias a una nutrida investigación, Leonardo López Luján documenta en este libro las disputas que provocó este acontecimiento entre los intelectuales y anticuarios de la época, las publicaciones que surgieron en torno a la escultura, así como las diversas reacciones que inspiró en quienes se acercaron a conocerla. López Luján, estudioso de la política, la religión y el arte de las sociedades prehispánicas del centro de México y de la historia de la arqueología en este país, dedica este libro a la memoria de Ignacio Bernal (1910-1992), antropólogo, investigador, doctor en arqueología y académico. El ídolo sin pies ni cabeza, reproduce parte de un par de expedientes de la época virreinal, atesorados en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, hasta ahora inéditos, que reúnen las declaraciones de dos protagonistas y testi

Un chiquillo sentado, 1859, de Víctor Manzano y Mejorada.

gos presenciales del hallazgo, entre otros documentos relevantes. Está integrado por capítulos como: Una época de florecimiento, La ciudad de México y el virrey Revillagigedo, El feliz hallazgo arqueológico, El agrio debate en torno al descubrimiento y El destino de la Coatlicue, así como un epílogo, bibliografía y créditos iconográficos.

Bach y Handel de Adolfo Martínez Palomo

Las largas y prolíficas vidas de Johann Sebastian Bach y George Frideric Handel, unidas en un final común: la ceguera, propiciada por la torpe intervención del mismo

aprendiz de cirujano ocular, forman parte del libro Bach y Handel, de Adolfo Martínez Palomo, quien a partir de una revisión médico-biográfica de las vidas de ambos compositores responde a interrogantes como de dónde vienen, si acaso todos los genios son inestables emocionalmente y qué relación hay entre el ambiente, la herencia y la creatividad. En Bach y Handel, título correspondiente al segundo volumen de la colección Músicos y Medicina. Historias Clínicas de Grandes Compositores, su autor narra pormenores de la vida de dos grandes figuras del barroco, quienes nacen el mismo año, ambos en Alemania; sin embargo, no logran conocerse personalmente. Bach permanece siempre en su país, donde tiene veinte hijos. Handel, en cambio, hace fama y fortuna en Inglaterra, sin llegar a contraer matrimonio. Martínez Palomo, investigador de la biología y el control de las enfermedades parasitarias presentes en México, tema que ha abordado en numerosas publicaciones científicas y libros especializados, estudia desde hace casi 30 años las patologías de los compositores más destacados de la música clásica. Ensayos reunidos. 1984-1998, El ídolo sin pies ni cabeza. La Coatlicue a finales del México virreinal y Bach y Handel, se encuentran disponibles en su versión impresa en librerías y en formato digital en libroscolnal.com