République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Mohamed Seddik BENYAHIA – Jijel

Faculté des Sciences et de la Technologie

Département d’Architecture

Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de : Master Académique en Architecture

LE BIEN-ETRE URBATECTURAL

Une approche pour la mixité urbaine, cas de l’entrée Est de la ville de Jijel.

Encadrante : BOUCHEFRA Hassina

Elaboré par : KEDJOUR Aya et BOUDRAI Chaima

JUILLET 2022

REMERCIEMENTS

Nous tenons avant toute chose a exprimé nos sincères reconnaissances et gratitudes envers Dieu le Tout Puissant de nous avoir donné la force, l’ambition et le courage de concrétiser ce travail de recherche.

Nos remerciements s’adressent en premier lieu à notre encadrante de mémoire, madame BOUCHEFRA.H pour son soutien inconditionnel, sa patience et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce travail.

Nous tenons à remercier en second lieu, madame HADEF.H notre encadrante de projet pour ses conseils et sa disponibilité.

Nous remercions en dernier lieu, l’ensemble des membres de jury ; Mesdames

BOUKETTA.S, KIHAL. H et Monsieur SAFRI.S d’avoir accepté d’examiner et de concourir à l’accomplissement de ce modeste travail de recherche ainsi que leur apport et leurs efforts au cours de ces années d’études.

DEDICACES

A NOS PARENTS.

TABLE DES MATIERES i Liste des figures vi Liste des figures. vii Listes des tableaux………………………………………………………………………………..viii Sigles et abréviations……………………………………………………………………………....ix Introduction générale………………………………………………………………...………..… 1 Préambule …………………………………………………………………………………….…... 1 Problématique. ……………………...….… 3 Objectifs ………………………………………………………………………………………….. 4 Méthodologie de recherche ………………………………………………………………………. 5 Structure du mémoire ………………. 6 PARTIE I : CONTEXTE ET CADRE THEORIQUE CHAPITRE I : La mixité urbaine: mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville. Introduction 7 I.Définitions et sous-champs……………………………………………………...……….. 7 I.1 La mixité : fusion de toutes les choses 7 I.2 La mixité urbaine : une lutte contre la sectorisation de l’espace……………………… 8 I.3 Origine et genèse de la mixité urbaine : de la charte d’Athènes à la charte d’Aalborg.. 8 II. Les dimensions de la mixité urbaine : ses différentes formes……………………..………9 II.1 La mixité sociale : un outil de vivre ensemble …………………………………….……10 II.2 La mixité fonctionnelle : sortir du zonage des territoires 11 II.3 La mixité architecturale : un moyen pour éviter la monotonie spatiale………………… 11 III. Les conditions de la mixité urbaine…………………………………………………..…… 12 III.1La densité urbaine : Une notion clé pour la mixité urbaine 12 III.2La proximité urbaine : Un antidote de l’éloignement……………………………………13 III.3La polycentralité urbaine : Un centre unique ne suffisant plus 13 III.4 La mobilité urbaine : Un territoire facilement accessible à pied……………...……….14 III.5Le paysage urbain : Un miroir de la mixité urbaine 14 IV. La mise en œuvre de la politique de la mixité urbaine………………………………..…..15 IV.1En Europe ………………………………………………………………………………..15 IV.1.1 Mécanismes de la mixité urbaine en France…………………………… 16 IV.2 La problématique de la mixité urbaine en Algérie……………………………..………18 IV-2-1 La politique des ZHUN 19

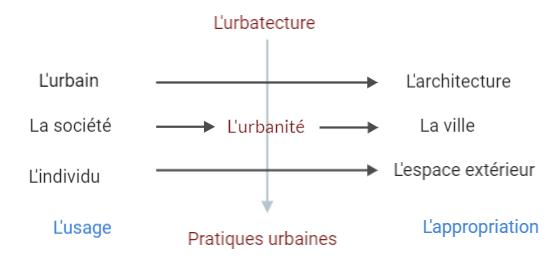

TABLE DES MATIERES ii IV.2.2 L’émergence du développement durable …………19 VI.2.3 La politique de la ville et le renouvellement urbain ……………………...………20 Conclusion …………21 CHAPITRE II : Le bien être urbatecturel : Une approche à deux échelles pour bien vivre la ville Introduction 22 I. Le bien-être …………………………………………………………………...……………22 I.1 Le bien-être : Une notion à multiples facettes …………………22 I.1.1 Le bien-être subjectif………………………………………...……………………23 I.1.2 Le bien-être objectif ………………………………………………………………23 I.2 Les dimensions du bien-être ………24 I.2.1 Le bien-être physique…………………………………………………..…………24 I.2.2 Le bien-être social 24 I.2.3 Le bien-être émotionnel …………………………………………………...……...25 I.2.4 Le bien-être spirituel ……………………………………………………………...25 I.2.5 Le bien-être mental 25 I.2.6 Le bien-être environnemental …………………………………………………….25 I.3 Les déterminants du bien-être 25 I.4 Perception spatiale du bien-être ……………………………………………………..…26 II. Le bien-être architectural : Concevoir pour le bien-être………………………………27 II.1 Influence de l’espace architectural sur l’être humain ……………28 II.2 Les vecteurs du bien-être architectural ………………………………………………...28 II.2.1 La lumière 28 II.2.2 La nature ……………………………………………………………….………...28 II.2.3 Le confort 29 II.2.4 Le contrôle 29 II.2.5 L’esthétique …………………………………………………………….………..29 II.2.6 La psychologie 29 III. Le bien-être urbain : mieux vivre en ville…………………………….……………….30 III.1 Initiatives pour un meilleur bien-être en ville 31 III.1.1 Le concept ville-santé …………………………………….…………………….31 III.1.2 Le bien-être comme pilier du développement durable …………………………31 III.2 Les vecteurs du bien-être urbain 32 III.2.1 Le dynamisme ………………………………………………………………….32

PARTIE II : PARTIE OPERATIONNELLE

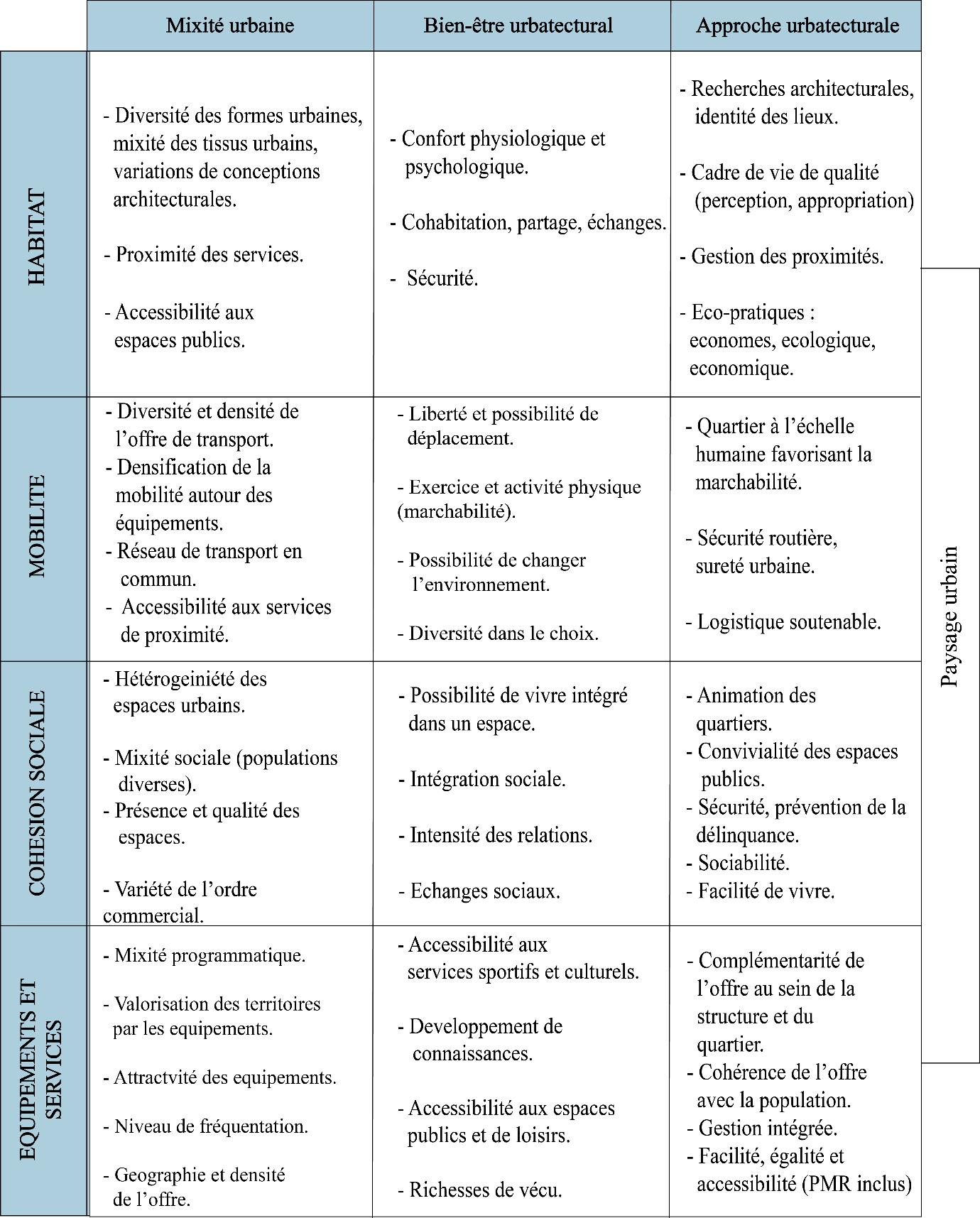

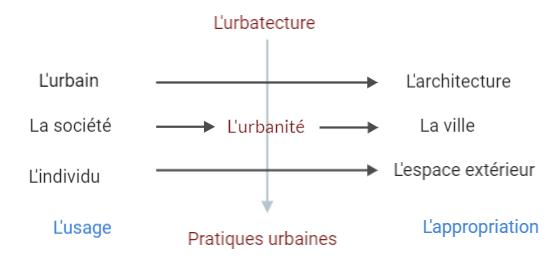

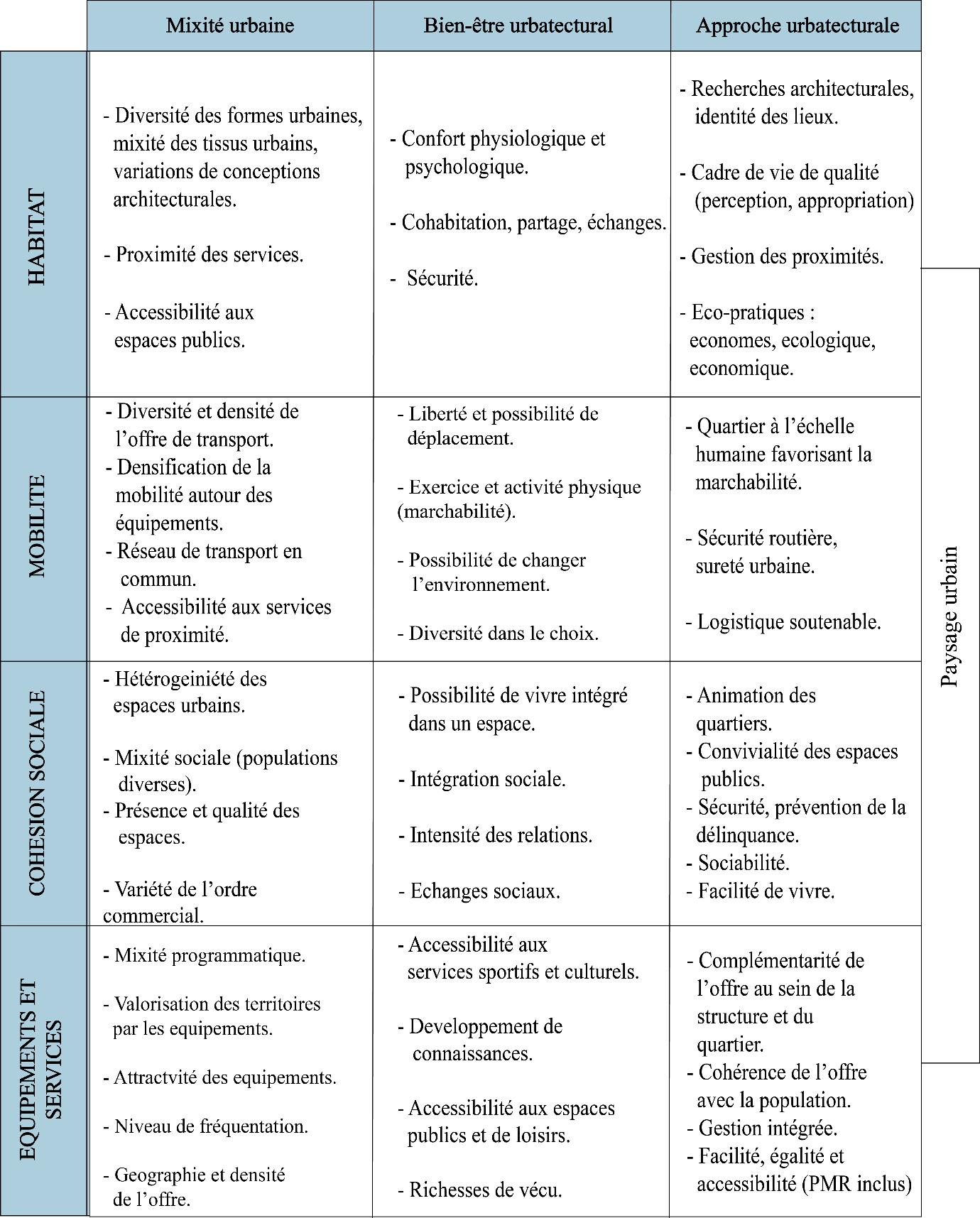

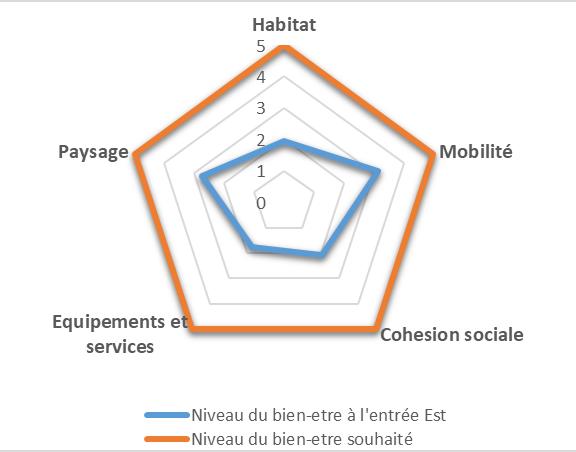

TABLE DES MATIERES iii III.2.2 Le confort 32 III.2.3 La fluidité ……………………………………………………………………….33 III.2.4 L’attractivité 33 III.2.5 La proximité ……………………………………………………………..……...33 III.2.6 La mixité 33 IV. Le bien-être urbatectural : une approche, deux échelles ……………………………. 34 IV.1 L’urbatecture : Entre ville et architecture …………………………………………….34 IV.2 Le bien-être architectural et le bien-être urbain 35 IV.3 L’urbatecture et le bien-être, une alliance stratégique à reconquérir ………………...36 IV.4 Pourquoi la mixité urbaine ? 36 IV.4.1 L’habitat ……………………………………………………………..…………..39 IV.4.2 La mobilité ………………………………………………………..…………….39 IV.4.3 La cohésion sociale 39 IV.4.4 Les équipements, les services et les activités économiques …………………….40 Conclusion 40

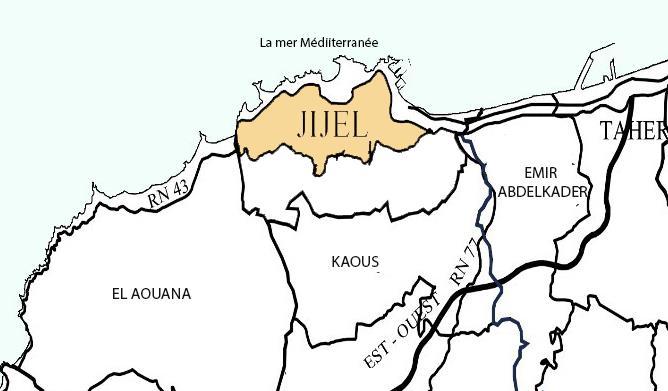

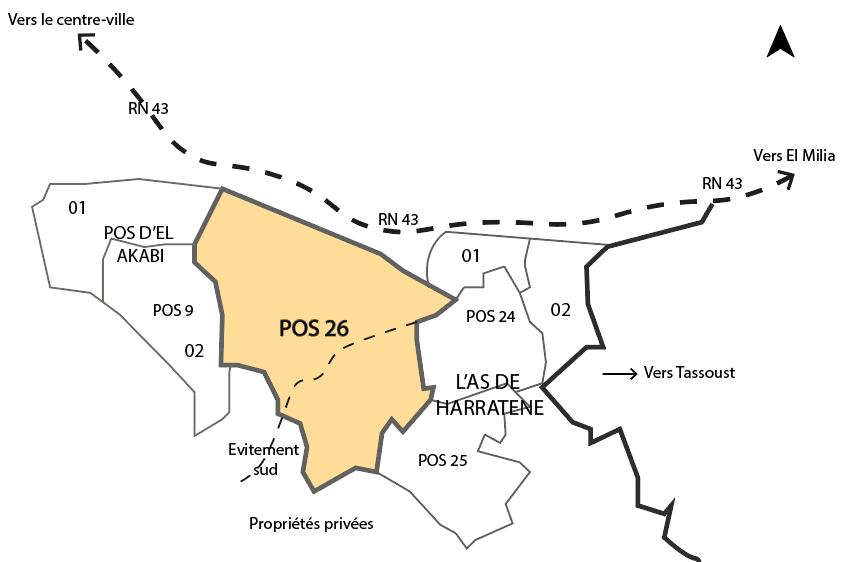

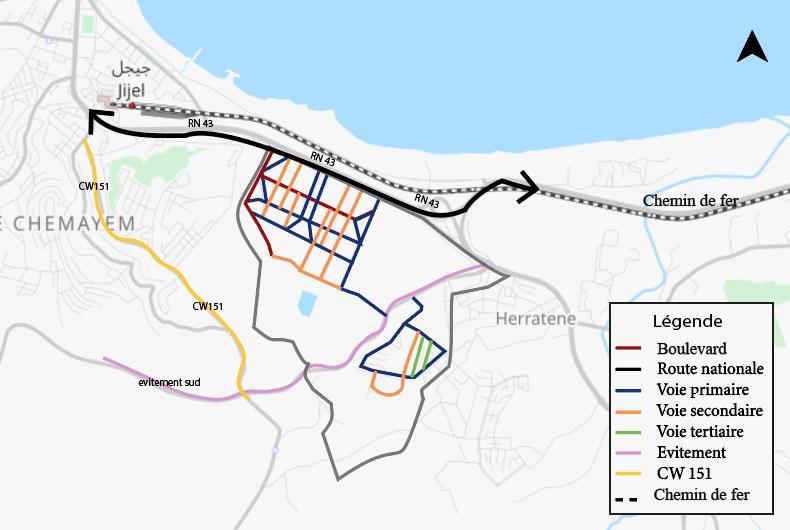

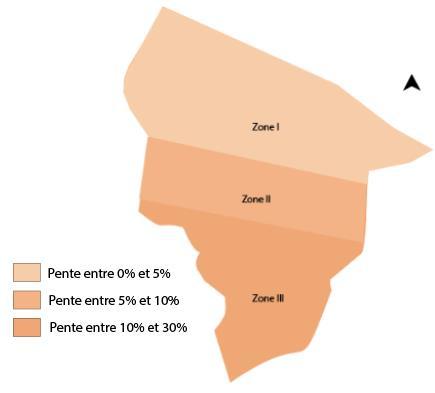

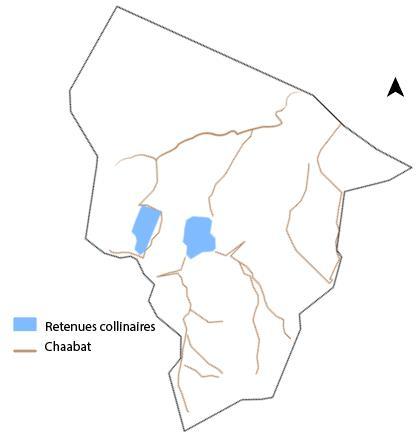

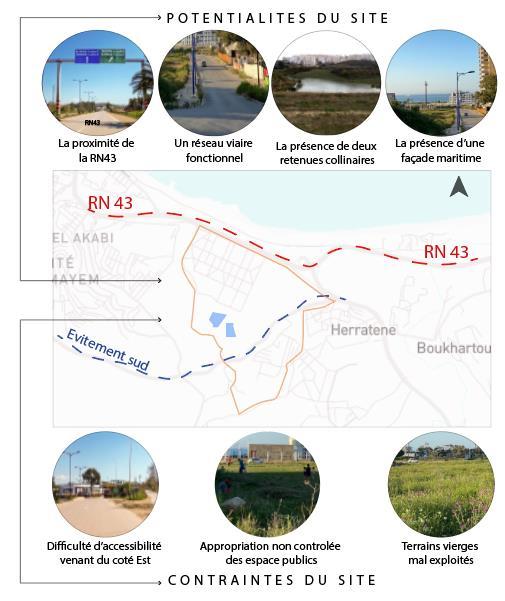

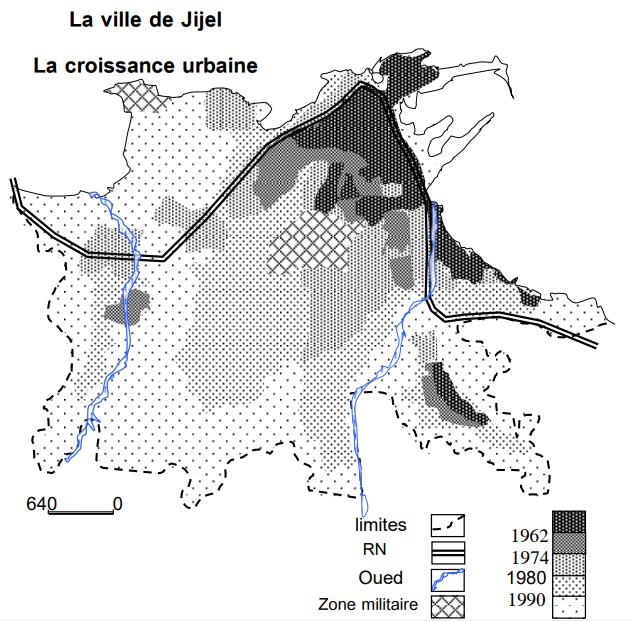

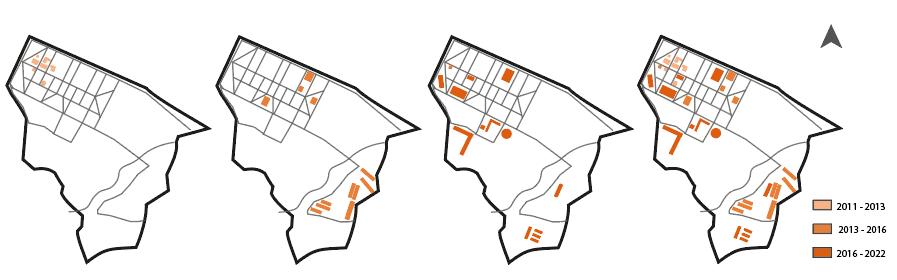

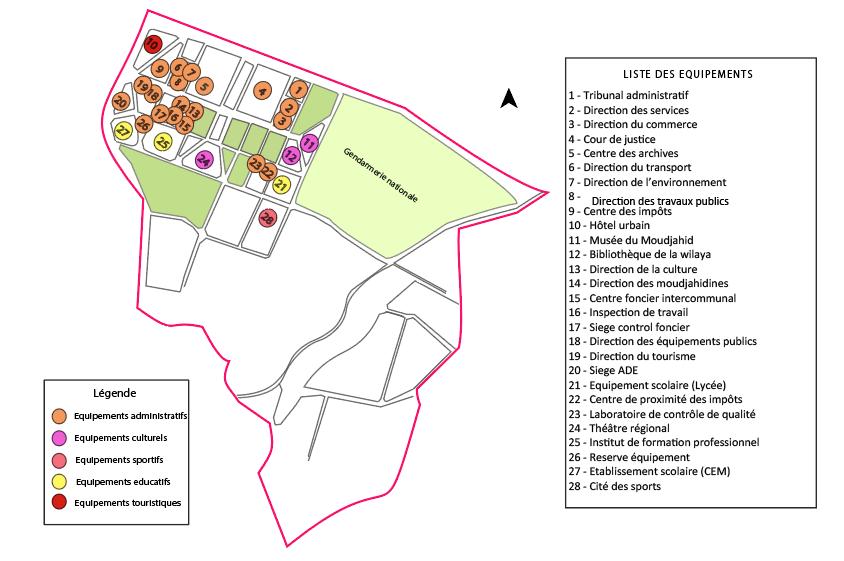

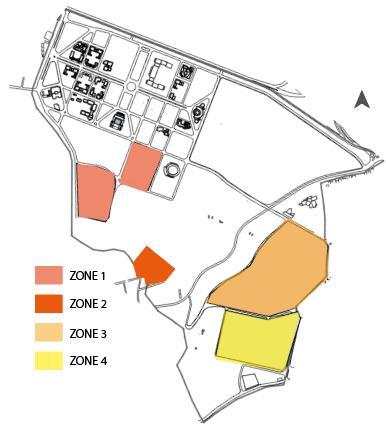

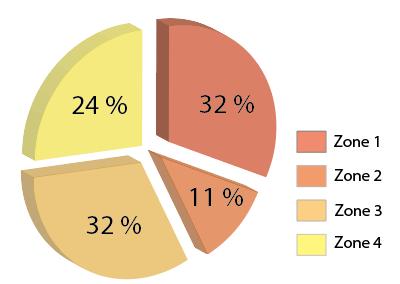

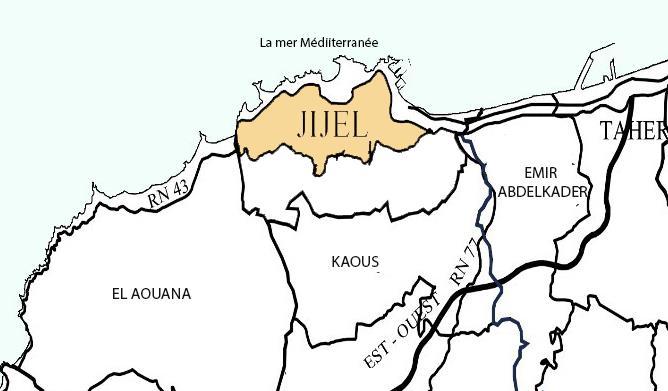

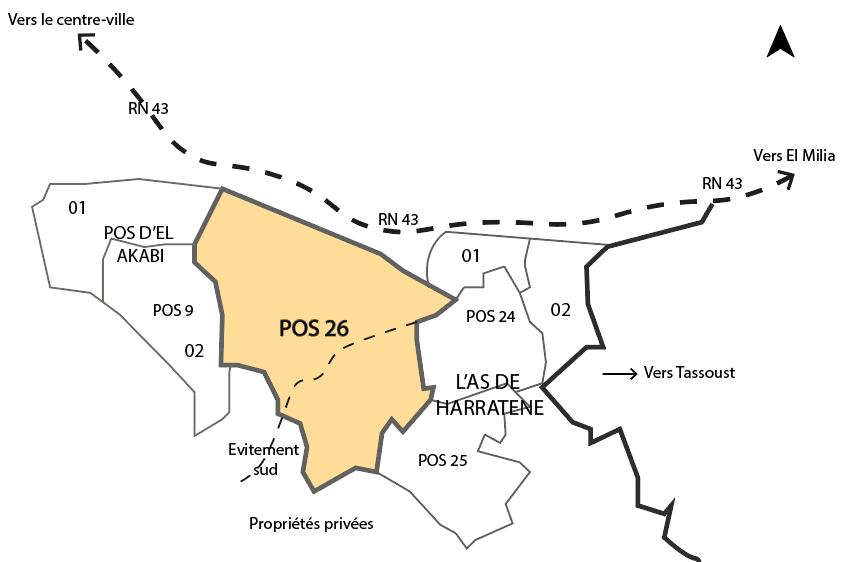

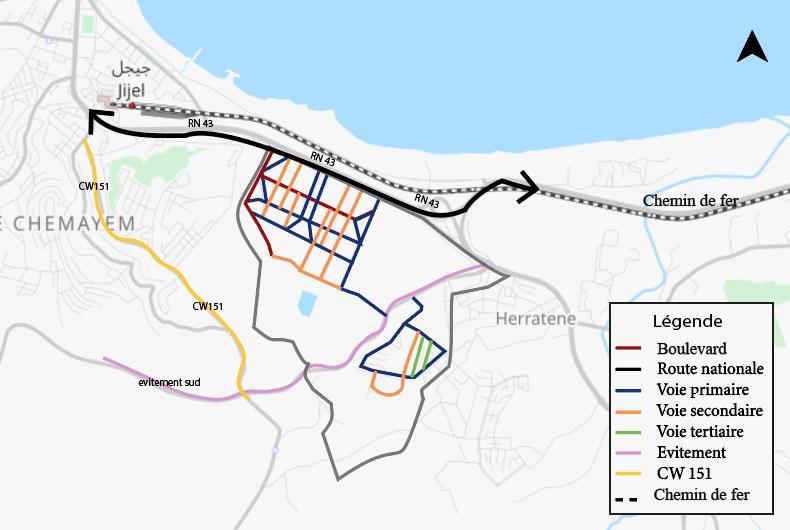

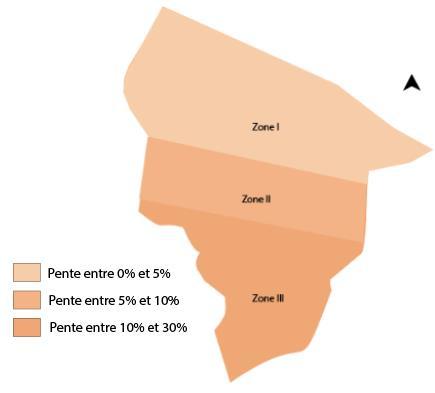

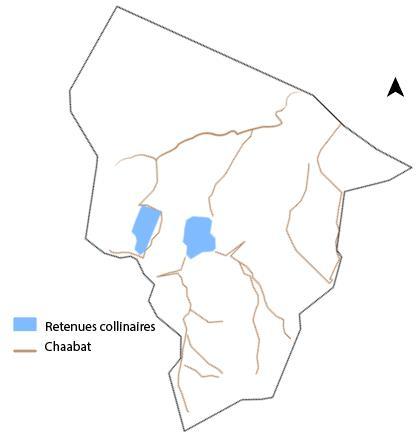

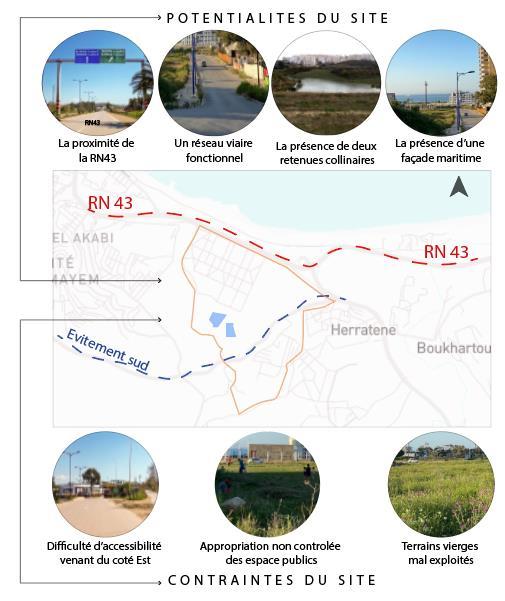

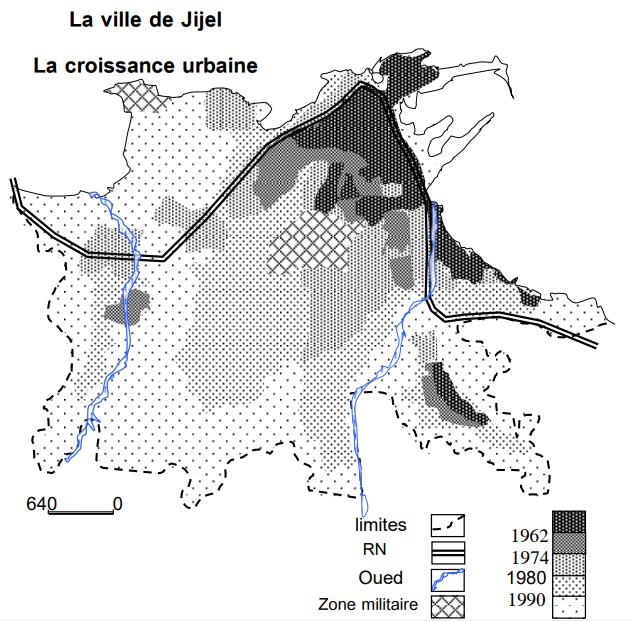

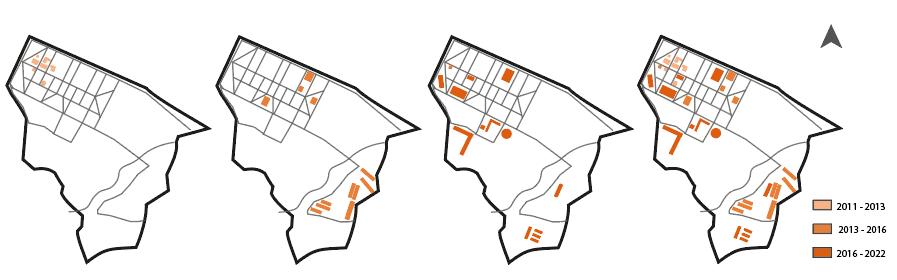

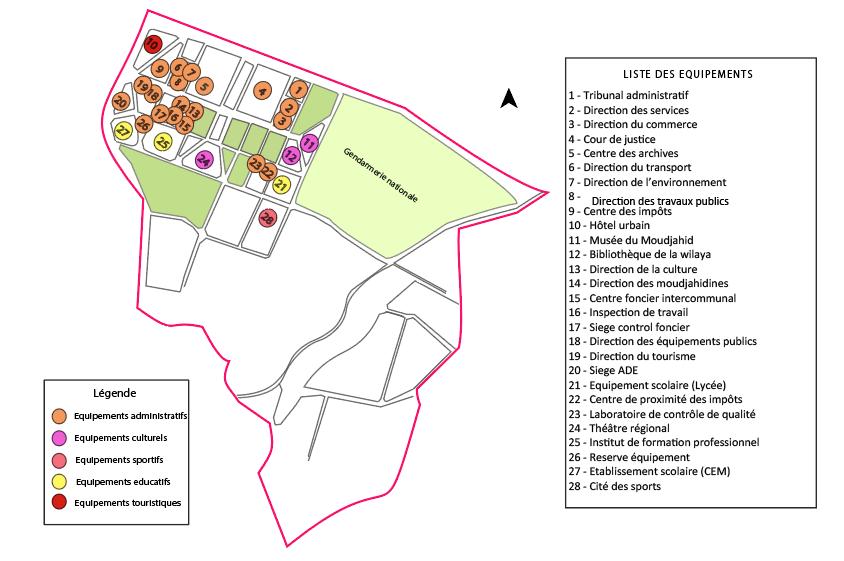

EVALUATION DU BIEN ETRE URBATECTUREL A L’ENTREE EST DE LA VILLE DE JIJEL CHAPITRE III : Cadre général de l’étude Introduction 41 I. Etablissement d’un diagnostic préliminaire de l’aire d’étude………………………….41 I.1 L’entrée Est de la ville de Jijel : Un site à potentialités remarquables 42 I.1.1 Présentation de l’aire d’étude : Situation stratégique caractérisée par une bonne accessibilité ………………………………………………………………..…………42 I.1.2 Milieu physique : Site favorable à l’urbanisation 43 a) Relief ………………………………………………………………..……………43 b) Hydrographie 44 c) Climatologie …………………………..………………………………………..…44 I.2 L’Entrée Est : Nouvelle extension de la ville de Jijel ……………………….…………45 I.2.1 Période précoloniale 45 I.2.2 Période coloniale …………………………………………………….……………45 I.2.3 Période postcoloniale 46 a) De 1962-1974 ……………………………………………………………..……....46

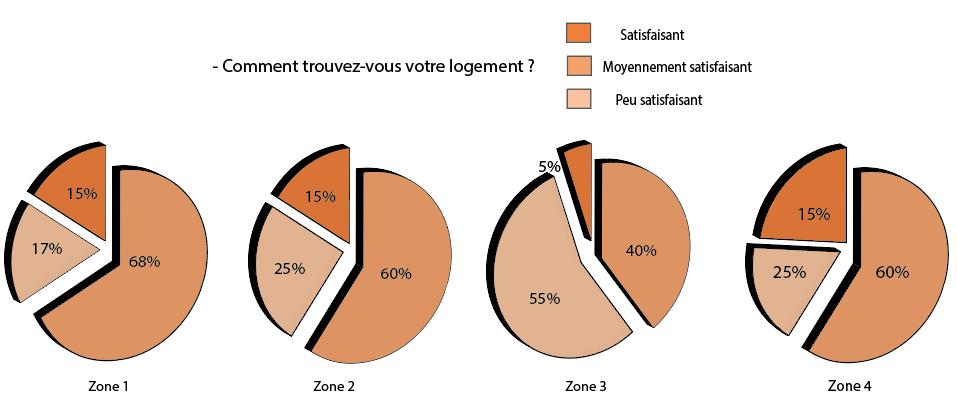

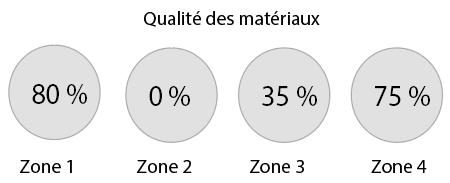

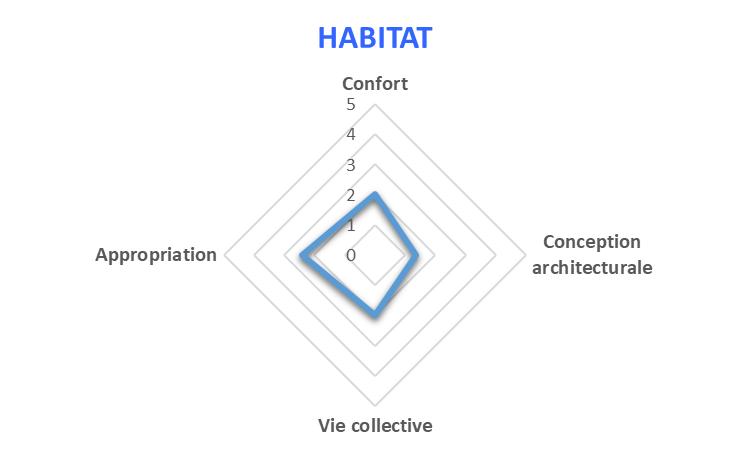

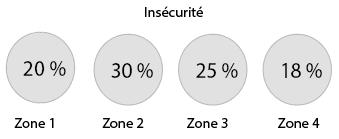

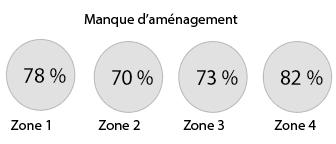

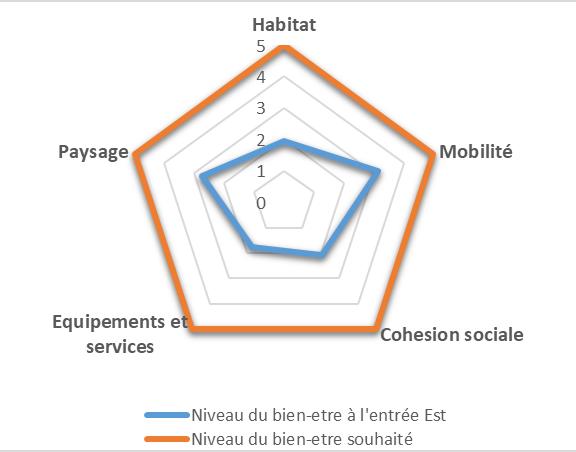

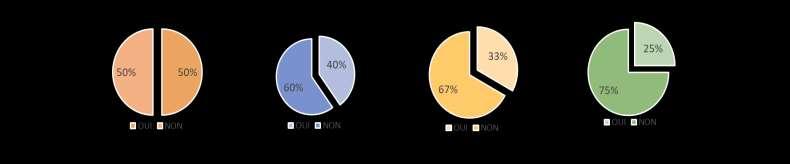

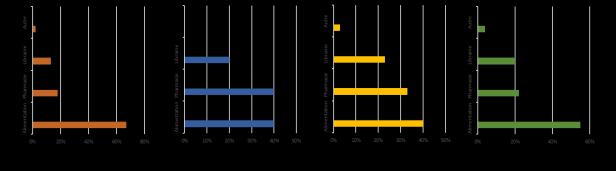

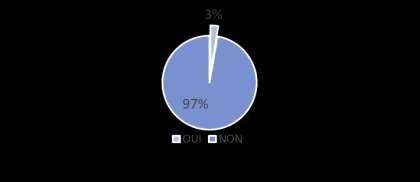

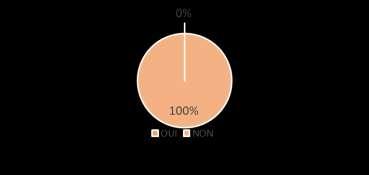

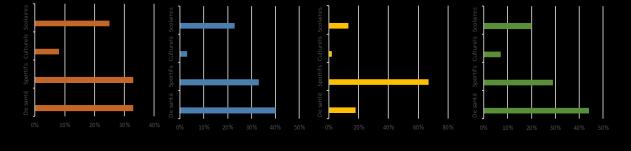

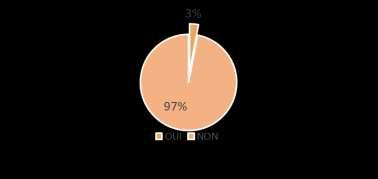

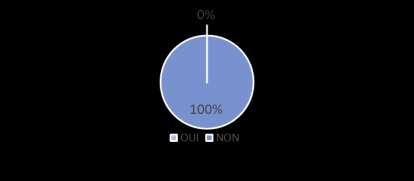

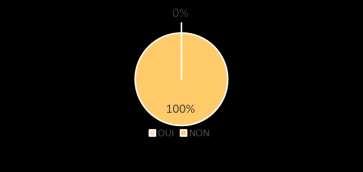

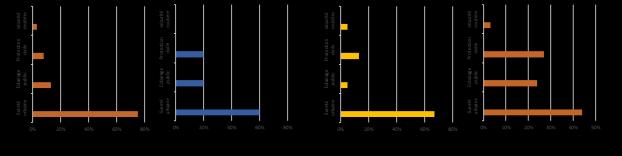

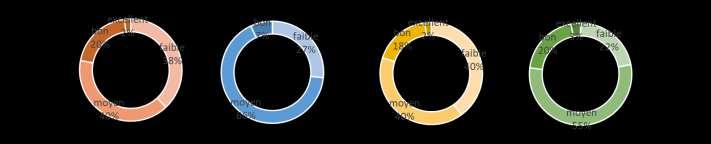

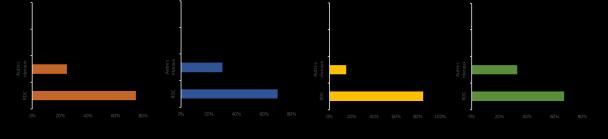

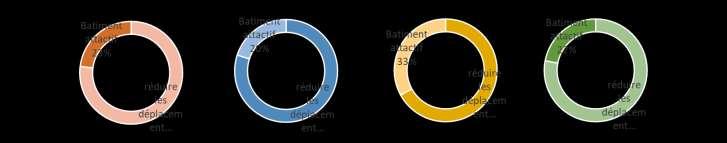

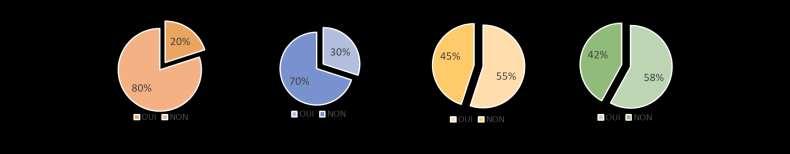

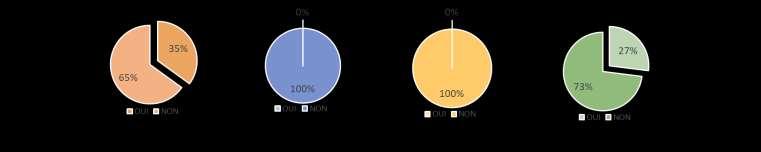

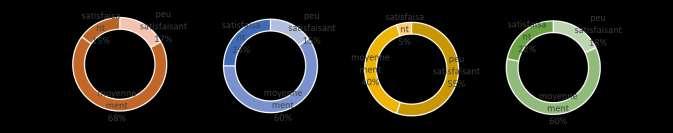

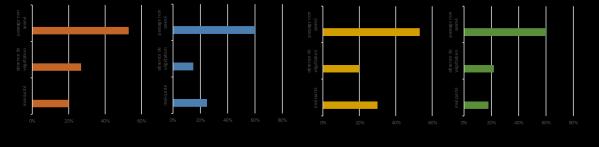

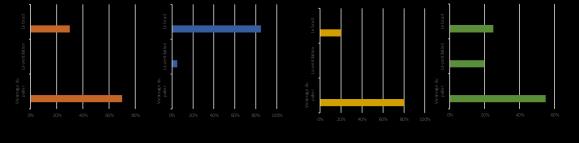

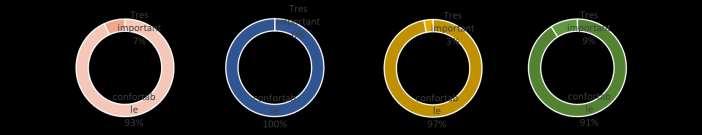

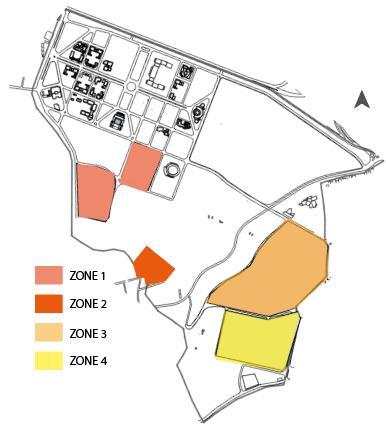

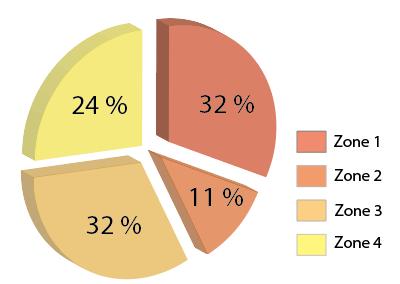

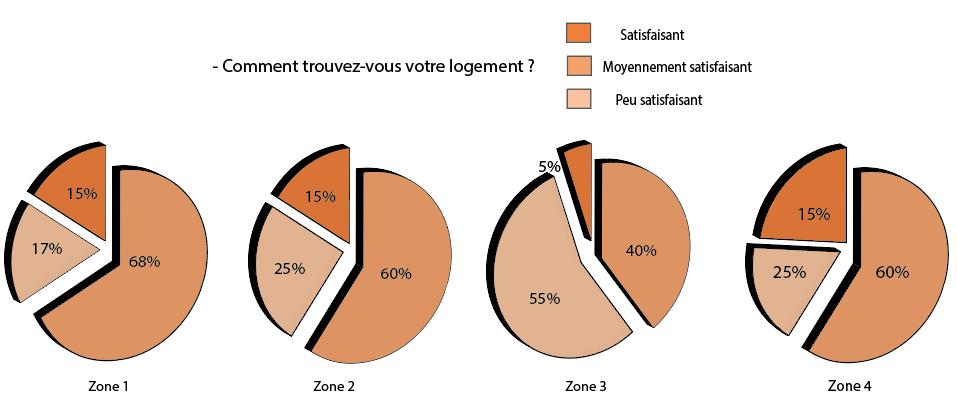

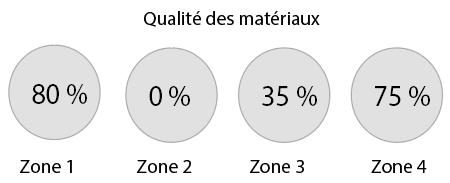

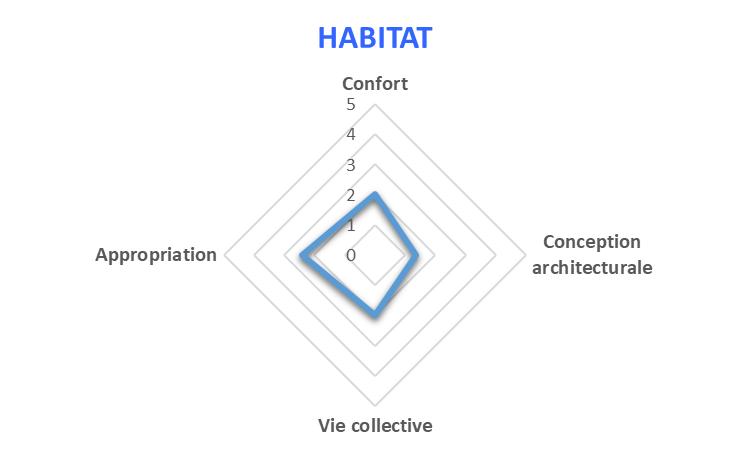

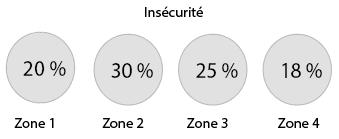

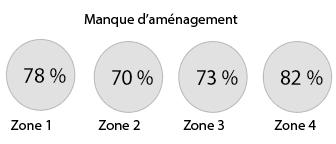

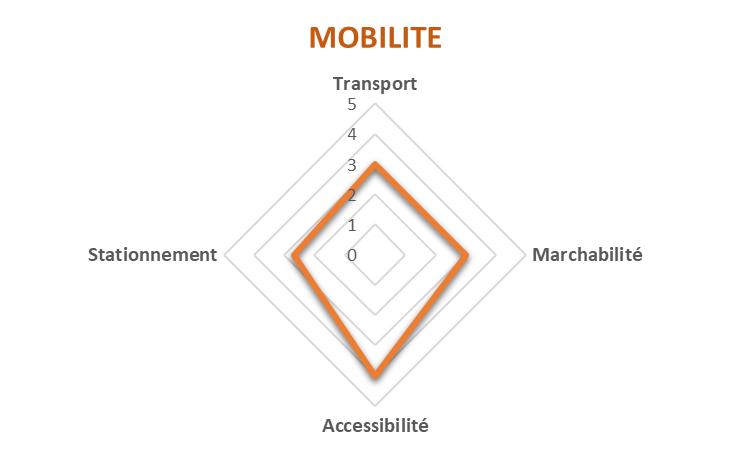

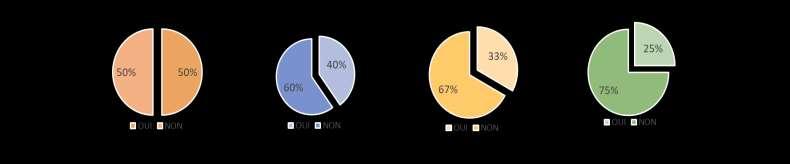

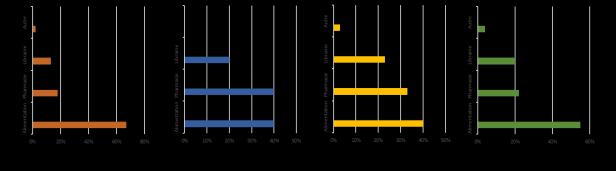

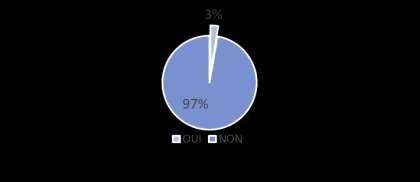

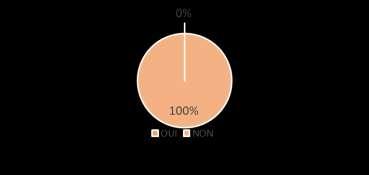

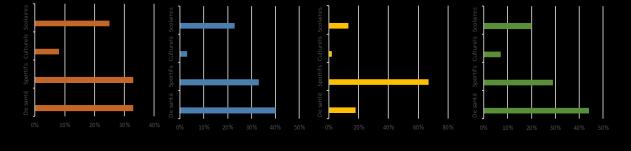

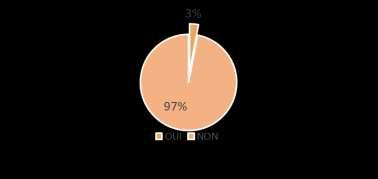

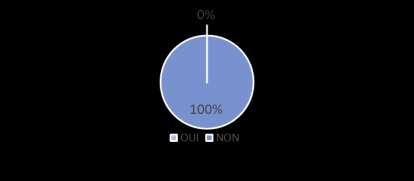

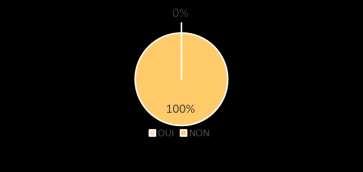

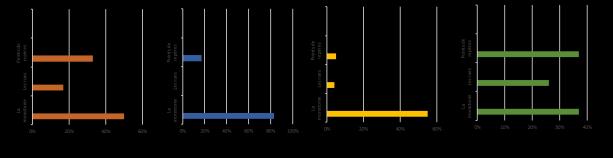

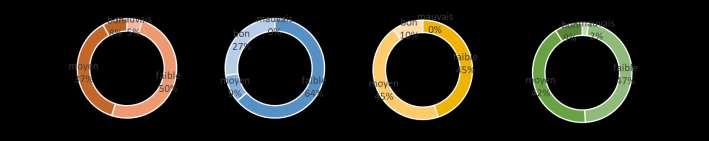

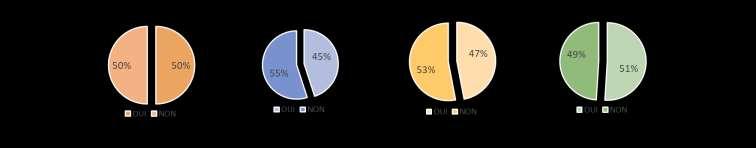

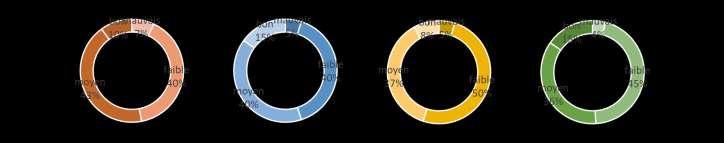

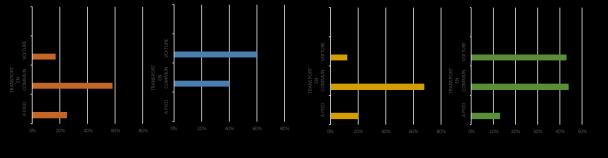

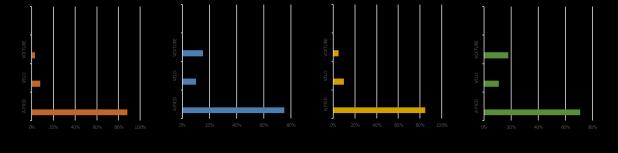

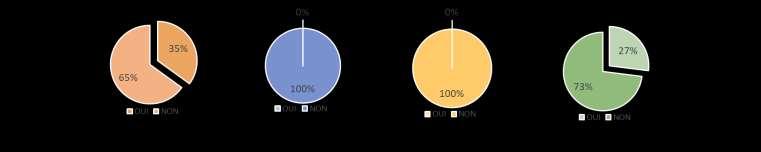

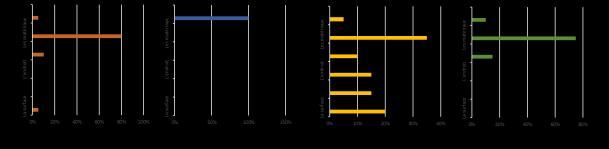

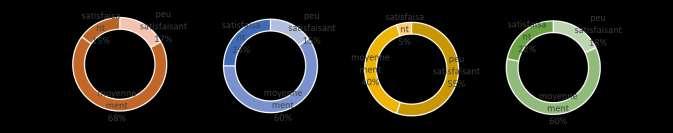

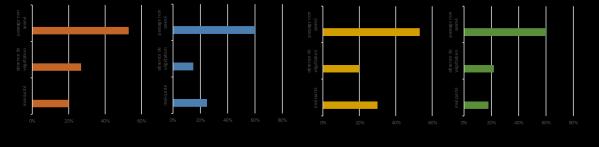

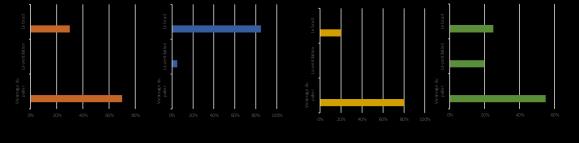

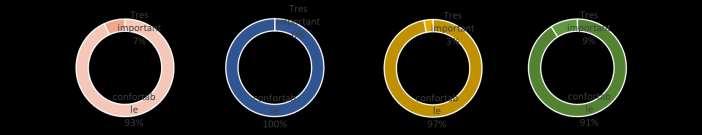

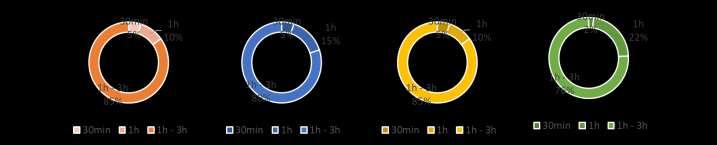

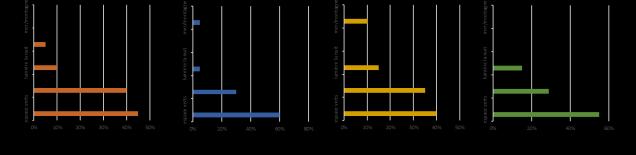

TABLE DES MATIERES iv b) De 1974-1988 46 c) De 1988-1998 ……………………………………………………………………..46 d) De 1998-2008 47 e) De 2009 jusqu’à ce jour …………………………………………………………..48 I.3 La zone mixte : Nouvelle configuration spatiale 49 I.3.1 Composantes spatiales 49 a) Typologie du bâti ………………………………………………………………....49 b) Espace public 50 I.3.2 Population et emplois……………………………………………………………...51 I.3.3 Paysage urbain 51 II. Les indicateurs de l’évaluation du bien-être urbatectural ……………………………..54 II.1 Les techniques utilisées ……………………………………………………………… 54 II.1.1 L’observation 54 II.1.2 Enquête par questionnaire ………………………………………………………...54 a) Elaboration des questions 54 b) Taille de l’échantillon ……………………………………………………………. 55 c) Zonage …………………………………………………………………..………...55 II.1.3 L’Interview (entretien) 56 II.2 Les méthodes appliquées …………………………………………….………………56 II.2.1 L’analyse multicritères (AMC) 56 a) Indicateurs ciblés …………………………………………………..……………...56 b) Coefficients de pondération ………………………………………………………59 II.2.2 L’analyse qualitative FFOM ……………………… 59 Conclusion …………………………………………………………………………….…………..59 CHAPITRE IV : Lectures et interprétation des résultats Introduction ……………………………………………………………………………………….60 I. Evaluation quantitative du bien-être urbatectural à l’entrée Est ………...……………. 60 I.1 L’habitat 60 I.1.1 Résultats du questionnaire …………………………………….…………………..60 I.1.2 Analyse architecturale de l’habitat 61 I.1.3 Analyse multicritères de l’habitat ……………………………….………………..62 I.2 La mobilité ……………………………………………………………..……………...63 I.2.1 Résultats du questionnaire 63 I.2.2 Analyse multicritères de la mobilité ………………………………………………63

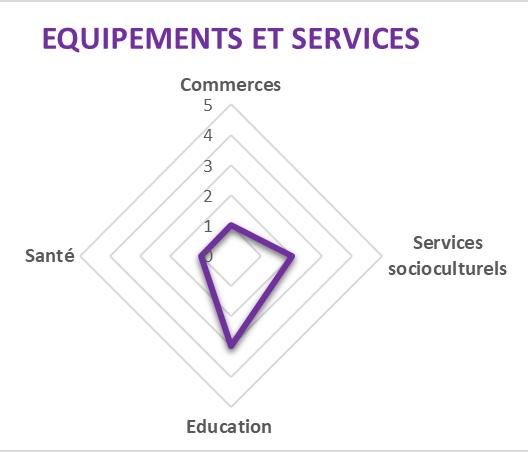

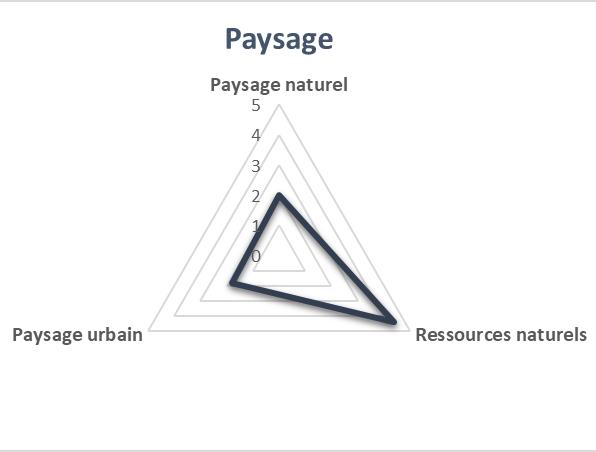

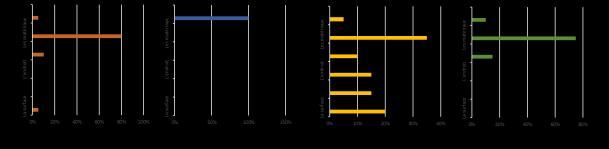

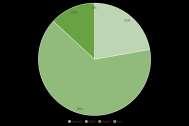

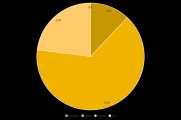

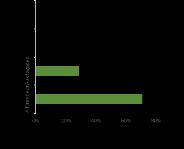

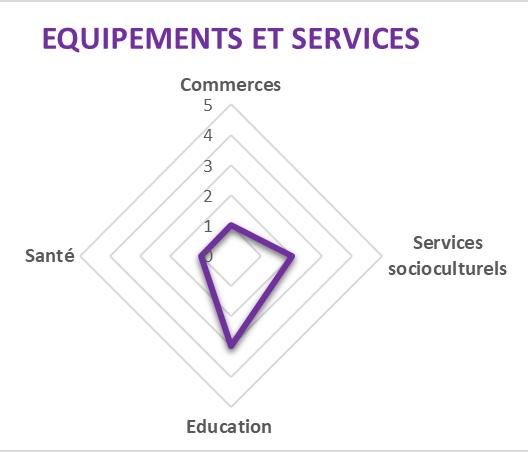

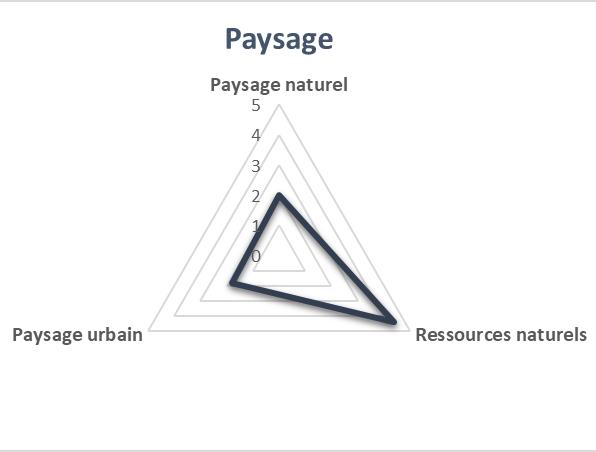

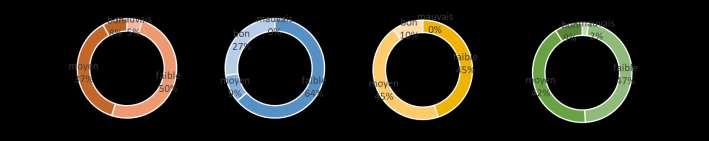

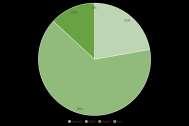

TABLE DES MATIERES v I.3 La cohésion sociale 64 I.3.1 Résultats du questionnaire ………………………………………………………..64 I.3.2 Analyse multicritères de la cohésion sociale 65 I.4 Les services et les équipements ……………………………………..…………………66 I.4.1 Résultats du questionnaire 66 I.4.2 Analyse architecturale des équipements 66 I.4.3 Analyse sensorielle ……………………………………………………………….67 I.4.4 Analyse multicritères des services et équipements 69 I.5 Le paysage ………………………………………………………………………….…..70 I.5.1 Lecture de la façade urbaine 70 I.5.1 Analyse multicritères du paysage ……………………..…………………………..70 II. Analyse qualitative FFOM ……………………………...………………………………..72 Conclusion 74 Conclusion générale ……………………………………………………………………………..75 Annexes Résumé Abstract صخلم

Liste des figures

vi

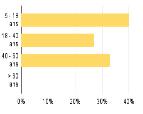

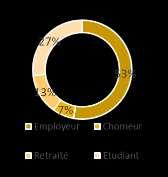

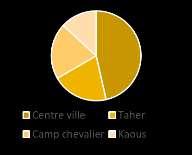

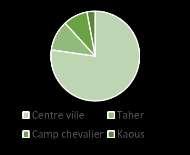

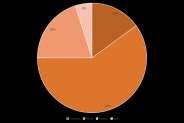

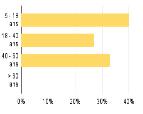

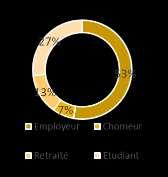

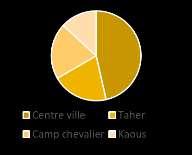

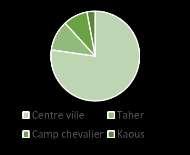

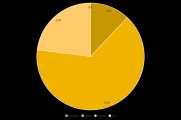

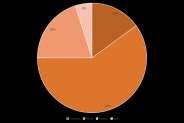

Figure 1 : Le lien entre les échelles, les conditions et les dimensions de la mixité urbaine…15 Figure 2 : Plan de masse du quartier de Bonne ……………………………………………...17 Figure 3 : Mixité urbaine dans le quartier de Bonne 17 Figure 4 : La mixité architecturale à Bonne 18 Figure 5 : Traitement architectural des façades à Bonne 18 Figure 6 : Espaces publics à Bonne ………………………………………………………….18 Figure 7 : Parc urbain à Bonne ……………………………………………………………...18 Figure 8 : Les approches du bien-être………………………………………………………..24 Figure 9 : Les déterminants du bien-être ……………………………………………………26 Figure 10 : Les vecteurs du bien-être urbatectural …………………………………………..35 Figure 11 : La relation mixité urbaine - Bien-être 37 Figure 12 : L’approche urbatectural 38 Figure 13 : La Joia Meridia 39 Figure 14: The Low Line ……………………………………………………………………39 Figure 15 : Les berges du Rhône, Lyon ……………………………………………………..40 Figure 16: The High line …………………………………………………………………….40 Figure 17 : Situation et limites de la commune de Jijel …………………………………….41 Figure 18 : Situation de l'aire d'étude ………………………………………………………..42 Figure 19 : Limites du POS 26 42 Figure 20 : Accessibilité du site 43 Figure 21 : Carte géotechnique du site 43 Figure 22 : Ressources hydrographiques 44 Figure 23 : Potentialités et contraintes du site de l'entrée Est ……………………………….45 Figure 24 : Croissance urbaine de la ville de Jijel après l'indépendance ……………………47 Figure 25 : Sens d'extensions de la ville de Jijel …………………………………………….47 Figure 26 : Évolution diachronique de l’Entrée Est 48 Figure 27 : Entrée Est :Carte des équipements 49 Figure 28 : Entrée Est : Typologie d’habitat 50 Figure 29 : Entrée Est : Espaces publics …………………………………………………….50 Figure 30 : Tranche d'âges de la population de l'entrée Est………………………………….51 Figure 31 : Répartition de la population de l'entrée Est par sexe ……………………………51 Figure 32 : Diagramme des fonctions des habitants ………………………………………...51 Figure 33 : Les éléments du paysage urbain à l’entrée Est 52 Figure 34 : Entrée Est : Zones homogènes .55 Figure 35 : Pourcentage de la population interrogée dans chaque zone de l’entrée Est 56 Figure 36 : résultats de la question liée à la qualité de logement 60 Figure 37 : Pourcentage des personnes insatisfaits par rapport à la qualité des matériaux dans les différentes zones ………………………………………………………………………….61 Figure 38 : Diagramme radar de l'habitat …………………………………………………...62 Figure 39 : pourcentage des résultats liés au manque d’aménagements appropriés…………63

vii Figure 40 : pourcentage des résultats liés à l'insécurité 63 Figure 41 : Diagramme radar de la mobilité 64 Figure 42 : Pourcentage des résultats relatives à la composante de la cohésion sociale …………………………………………………………………………………………64 Figure 43 : Pourcentage des résultats liés à la conception de l’espace public ………..……..64 Figure 44 : Etat de profil des performances relatives à la composante de la cohésion sociale 65 Figure 45 : Pourcentage de personnes satisfaites du nombre des équipements 66 Figure 46 : Résultats de l’analyse sensorielle .……..………………………………………..68 Figure 47 : Etat de profil des performances relatives à la composante des équipements et services ……………………………………………………………………………………….69 Figure 48 : Façade urbaine de l’entrée Est ……….……………………………..…………...70 Figure 49 : Etat de profil des performances relatives à la composante du paysage 71 Figure 50 : Etat de profil des performances au bien être urbatectural à l’entrée Est 71

viii Liste des tableaux Tableau 1 : la mise en œuvre de la mixité urbaine en France: l’agglomération Nantaise……….17 Tableau 2 : les critères et les indicateurs de l’évaluation du bien être urbatectural à l’entrée Est de la ville de Jijel……………………………………………………………………………………..57 Tableau 3 : Analyse des façades de l’habitat …………………...…………………………..…....61 Tableau 4 : Evaluation du bien être urbatectural de la composante Habitat……………………...62 Tableau 5 : Evaluation du bien être urbatectural de la composante Mobilité…………………….63 Tableau 6 : Analyse des façades des équipements ………………………………..……………...65 Tableau 7 : Grille de l’analyse sensorielle ……... 66 Tableau 8 : Résultats de l’analyse sensorielle .. 68 Tableau 9: Evaluation du bien être urbatectural de la composante Services et Equipements……69 Tableau 10: Evaluation du bien être urbatectural de la composante paysage…………………….70 Tableau 11 : Matrice FFOM: Classement des facteurs endogènes et exogènes………………….72

Liste des abréviations

CTRL : Centre national des ressources textuelles et lexicales.

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

PACE : Plan air climat énergie

SDER : Schéma de développement de l’espace régional

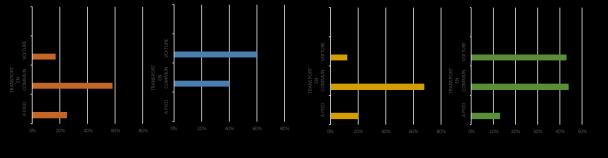

CREBOC : Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions

ZHUN : Zones d’habitat urbain nouvelles

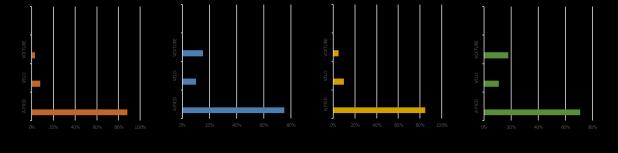

LOV : Loi d’orientation pour la ville

SRU : Loi de solidarité et de renouvellement urbain

SCOT : Schéma de cohérence territoriale

PLU : Plan local d’urbanisme

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

INEE : Inter-agency Network for Education in Emergencies

OppChoVec : Opportunités, choix et vécu

ESCAPAT : bien-Etre, Spatial, CArto, PArticipaTif

OMS : L'Organisation mondiale de la Santé

PDAU : Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme

POS : Plan d'Occupation des Sols

ACL : Agglomération Chef-lieu

AMC : Analyse multicritères

FFOM : Forces, faiblesses, opportunités et menaces

ix

INTRODUCTION GENERALE

Préambule :

« De l'habitat a la planète en passant par la ville, notre relation à l'environnement conditionne nos perceptions, nos évaluations et nos comportements et surtout détermine notre bien-être quotidien »

Gabriel Moser et Karine Weiss, 2003.

À partir du XIXe siècle, et pour répondre aux logiques et aux exigences de la révolution industrielle, plusieurs aspects de la vie en ville se sont radicalement modifiés ; les nouveaux modes de production et de consommation, les progrès technologiques, les crises économiques et sociales connues par les villes ont tous contribué à l’apparition d’une organisation sociale et économique particulière et donc, la production de nouvelles configurations spatiales.

Au début, les changements apportés au système urbain et les transformations successives de son fonctionnement ont produit un désordre urbain dû principalement à l’inadéquation entre l’offre fournie par la ville et la demande diversifiée de la population urbaine en perpétuelle croissance. L’industrialisation a donc engendré une forte accélération de l'urbanisation, provoquant un étalement urbain majeur et sans précédent, et une standardisation des procédés de production, produisant par conséquent, une uniformisation des formes urbaines.

L'incapacitédesvillesindustriellesàapporterdesréponsesauxproblématiquessoulevées a poussé les urbanistes et les planificateurs à repenser les théories de la production de l’espace, et de proposer des alternatives pour atténuer les pressions exécrées sur la ville industrielle ; au début du XXe siècle, les idées de modernisme ont commencé à faire surface dans l’urbanisme, les explorations ont donné naissance à l’urbanisme moderne basé sur le principe du zoning, ce principe, théorisé dans la charte d’Athènes, avait comme objectif principal la promotion du bien-être de l’habitant par la proposition d’une organisation urbaine nouvelle caractérisée par une juxtaposition des espaces destinés à accueillir les principales fonctions de la ville (travailler, habiter, circuler et se divertir).

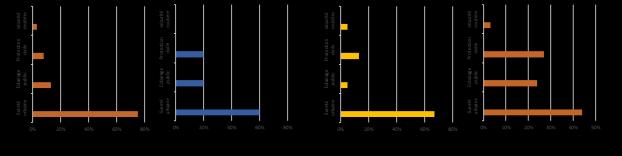

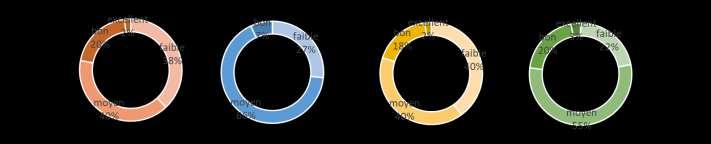

La vision fonctionnaliste du modernisme n’a pas beaucoup résisté face aux évolutions de la société moderne, ce qui a généré des problèmes dans les villes contemporaines, notamment l’étalement urbain, la perte de la qualité et de l’identité territoriale et la fragmentation urbaine et sociale. La ville contemporaine devient donc une ville qui répond uniquement aux besoins fonctionnels de l’homme, mais ne constitue plus un lieu de vie pour lui.

INTRODUCTION GENERALE 1

Face à ces constats, le principe de zonage a été remis en cause et des alternatives pour soulager les maux de la ville contemporaine ont été émergées. La charte d’Aalborg est apparue comme une critique de la charte d’Athènes et du mouvement moderne qui ont produit une ruptureflagranteentrel’hommeetsonespacedevie ;cettecharteaprésenté lanotiondemixité urbaine qui consiste à favoriser une pluralité des fonctions dans le même espace et la création des liens sociaux entre les citoyens comme réponse urbanistique et architecturale pour un cadre de vie fonctionnel et plus réussi

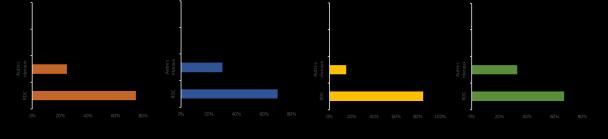

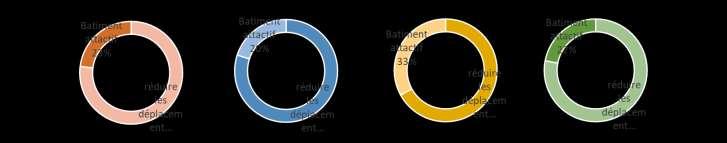

Aujourd’hui, le monde est changé, les villes ont également changé d’apparence, de composition, d’ambitions et de mode de vie, nous ne pouvons plus penser les villes du XXIe siècle avec les principes du XXe siècle Face aux considérations actuelles, la satisfaction des besoins de l’homme ne se limite plus à l’aménagement d’un espace de vie fonctionnel, elle dépasse la proposition d’un espace de vie pour vivre ensemble pour atteindre l’idée de concevoir un cadre de vie de qualité : appropriable et agréable.

Dans un contexte de centration sur l’homme, le bien-être architectural est apparu comme un concept suite à des réflexions qui s’intéressent à l’impact que porte l’espace architectural sur l’homme. Bien que la façon dont nous percevons cet espace et dont notre cerveau réagi peut varier d’une personne à une autre et peut provoquer des effets différents, il a été scientifiquement prouvé que l’environnement architectural influence nos processus cérébraux, et par conséquent, peut générer un sentiment de stress, de crainte ou de bien-être.

Le bien-être urbain quant à lui est apparu dans le but de proposer une nouvelle manière de vivre la ville contemporaine en se basant sur des études sur l’espace conçu. Dans cette logique, ils ont déduit que la qualité d’un espace dépend des représentations formées chez les individus dont le bien-être ressenti et découlent de ses composantes matérielles et immatérielles et leur agencement dans cet espace.

En effet, la ville est l’affaire de tous, elle se présente aujourd’hui comme un organisme complexe qui doit être appréhendé et saisi par une approche pluridisciplinaire, cette approche qui englobe les divers aspects de la vie en ville: économiques, sociales et environnementaux, et qui vise principalement la compréhension de la complexité des réalités urbaines, la maitrise de la dépendance réciproque et l’interaction constante entre les différentes composantes de l’espace urbain, et enfin, l’amélioration et le renforcement des liens existants entre l’homme et son espace de vie.

INTRODUCTION GENERALE 2

Cette relation entre l'homme et son environnement a donné naissance à de nombreuses initiatives visant à assurer une qualité de vie aux citadins. Nous parlons ainsi de la ville-santé qui est une notion qui met en place des mesures pour créer des environnements agréables et promouvoir davantage la santé. Dans le même concept et à une échelle plus petite, la neuroarchitecture utilise des instruments de la neurobiologie, pour mesurer la manière dont notre corps réagit à certains stimuli architecturaux, dans l’objectif de concevoir des espaces de vie appropriables en tenant compte les émotions provoquées par l’espace architectural

Problématique

Les phénomènes urbains qu’ont subis les villes algériennes depuis l’indépendance ont engendré de multiples conséquences sur l’espace urbain, qui se sont traduites par la banalisation des espaces de vie, la monofonctionnalité des secteurs urbains, la pauvreté des compositions urbaines et architecturales, et la prolifération de l’habitat malsain, et ce, malgré les stratégies de développement urbain mises en œuvre pour surmonter les lacunes des pratiques antérieures de la planification urbaine.

La prise en conscience tardive de cette crise multidimensionnelle a conduit les acteurs de la planification urbaine à adopter de nouvelles voies dans leur stratégie d’intervention. La mixité urbaine est apparue dans une démarche d’urgence comme un outil pour remédier aux problèmes soulevés dans les villes algériennes, et pour assurer une qualité de vie agréable aux citoyens. Néanmoins, il en a résulté une répartition déséquilibrée des fonctions, et une incompatibilité des espaces conçus avec les besoins et les souhaits des habitants

La manière de voir et de concevoir la ville en Algérie, est encore souvent réduite seulement à l’aspect quantitatif de la planification, la perception des espaces produits par les différentes politiques urbaines semble toujours loin d’être acquise même dans des zones nouvellement aménagées.

Dans ce contexte, la ville de Jijel présente un exemple à réfléchir. Face à l’étude de son évolution urbaine depuis des années, nous avons constaté des conséquences néfastes qui ont défiguré son image, causée par une forte croissance démographique et une forte demande de logement.

L’entrée Est de la ville, objet de notre étude, se veut une nouvelle extension de la ville de Jijel caractérisée par une nouvelle configuration spatiale, et ayant pour objectif principal la création d’une zone mixte à l’échelle fonctionnelle, architecturale et sociale, et la proposition d’une image moderne et futuriste à l’entrée de la ville.

INTRODUCTION GENERALE 3

Aujourd’hui, ce nouveau pôle administratif et résidentiel souffre de plusieurs déficits malgré les nombreux potentiels dont il dispose, à savoir : une répartition déséquilibrée des équipements, une absence remarquable des liens d’appartenance et un manque observé de la créativité aussi bien à l’échelle architecturale qu’urbaine, tout cela, a fait de cette entrée une zone mixte que fonctionnellement, dans laquelle l’habitant s’y trouve écrasé et mal à l’aise

Le couple mixité urbaine / bien-être urbatectural constitue le cœur de notre problématique. A travers notre recherche, nous allons essayer de saisir cette relation imbriquée et de mettre l’accent sur les résultats de cette alliance stratégique, les réflexions sur ce sujet nous mènent à poser la question suivante :

• Que manque-il aux espaces mixtes pour devenir des espaces de bien-être ?

D’autres questions complémentaires peuvent être soulevées :

• Pouvons-nous contribuer à la mise en œuvre d’une mixité urbaine tout en s’appuyant sur la notion du bien-être ?

• Comment réfléchir le bien-être à une échelle urbatecturale pour améliorer l’expérience vécue par les habitants d’une zone mixte ?

• En quoi les vecteurs du bien-être urbatectural peuvent-ils contribuer à offrir une expérience adaptée aux besoins des habitants de l’entrée Est ?

Objectifs

Ce travail a pour objectifs d’apporter plus de clarté sur les points suivants :

• Découvrir le rapport qui pourrait exister entre l’architecture, l’urbain et le bienêtre.

• Définir l’impact de la relation mixité urbaine et bien-être urbatectural sur la ville.

• Etablir une nouvelle démarche de concevoir la ville en se basant sur les notions de la mixité urbaine et du bien-être.

• Evaluer le bien-être urbatectural à l’entrée Est de la ville de Jijel afin de proposer des recommandations qui peuvent être mis en place pour l’améliorer à l’avenir.

INTRODUCTION GENERALE 4

Hypothèses

Afin de répondre aux questionnements soulignés dans la problématique, nous pensons que les hypothèses suivantes peuvent valider la finalité de notre recherche :

✓ Créer un cadre de vie agréable en mettant en œuvre les vecteurs du bien-être urbatectural sans forcément compter sur la mixité urbaine pour y-aboutir.

✓ La mise en place d’une approche urbatecturale combinant la mixité urbaine et le bien-être pour améliorer la qualité de vie des habitants.

✓ Réfléchir le bien-être à une échelle urbaine, en combinant les vecteurs du bien-être urbain et les conditions de la mixité urbaine pourrait améliorer la qualité du paysage urbain de l’entrée Est.

Méthodologie de recherche

Pour atteindre les objectifs cités plus haut, nous allons suivre la démarche méthodologique suivante :

Dans un premier temps, l’approche théorique qui est une phase exploratoire, se basant sur un état de l’art exhaustif, une recherche bibliographique (ouvrages, mémoires, revues) et électronique (articles et documentaires…) relatif à la mixité urbaine et ses différentes échelles et conditions, mais aussi au bien-être à une échelle urbatecturale pour enfin exposer la relation qui existe entre les deux notions.

Dans un deuxième temps, l’approche opérationnelle, qui consiste en l’établissement d’un diagnostic de l’entrée Est en matière de bien-être. Pour étayer ce diagnostic et évaluer le niveau du bien-être à l’entrée Est nous avons choisis l’analyse multicritères (AMC), cette dernière est précédée par une observation directe en premier lieu afin d’établir un diagnostic préliminaire de l’aire d’étude. En deuxième lieu, nous avons opté à une enquête, qui fait l’objet de deux parties : unepremièreenquêtesous formed’unquestionnaire,destinéeauxhabitants del’entrée Est, afin d’identifier les éléments jugés potentiellement constitutifs du bien-être. La deuxième partie de l’enquête sera sous forme d’une interview adressée aux employés des directions qui se trouvent à l’entrée Est, afin de dégager les critères et les indicateurs liés à la dimension architecturale.

En dernier lieu, nous allons établir un diagnostic stratégique basé sur l’analyse multicritère et l’analyse FFOM Ce qui va nous aider à établir une synthèse et une conclusion en rapport à nos hypothèses de recherche, et de présenter des recommandations qui pourraient conduire à un lieu adéquat pour répondre aux besoins des habitants.

INTRODUCTION GENERALE 5

Structure du mémoire

Ce mémoire fait l’objet de deux parties dont chacune comporte deux chapitres. Elles sont précédées par une introduction générale qui est le fil conducteur de ce mémoire étant donné qu’elle explicite le problème de la recherche, les hypothèses et les objectifs de l’étude, suivies d’une conclusion générale.

La partie théorique est relative à l’état de l’art et elle est constituée de deux chapitres, le premier chapitre aborde les définitions relatives à la mixité urbaine, son histoire, ses échelles, ses conditions et sa mise en œuvre en Europe et en Algérie. Le second chapitre porte un regard sur le concept du bien-être à l’échelle architecturale et à l’échelle urbaine et son interaction avec la mixité urbaine.

La partie opérationnelle est constituée quant à elle de deux chapitres. Le troisième chapitre consiste en la présentation du cas d’étude ainsi que les différentes méthodes et techniques d’investigation utilisées. Le quatrième chapitre présente l’ensemble des résultats et interprétations obtenus.

INTRODUCTION GENERALE 6

PARTIE I : CONTEXTE ET CADRE THEORIQUE

CHAPITRE I :

LA MIXITE URBAINE:

MIXITE DES FONCTIONS ET DES USAGES

POUR MIEUX REUSSIR LA VILLE

Introduction

« C’est un grand agrément que la diversité. Nous sommes bien comme nous sommes : Donnez le même esprit aux hommes, vous ôtez tout le sel de la société. L’ennui naquit un jour de l’uniformité ». Antoine Houdar de la Motte, 1719.

Il est évident que la définition d'un urbanisme bien pensé n'est pas un urbanisme séparatif basé sur le principe du zonage qui était une source de maux urbains et sociaux de la ville contemporaine. La forte consommation foncière,la ségrégation socio-spatiale,la fragmentation urbaine, les inégalités environnementales, l’éloignement des lieux de résidence et d’emploi ainsi que la pollution résultante de l’usage excessif des automobiles, sont tous les résultats de cette théorie désormais considérée caduque et dépassée

La notion de la mixité urbaine est devenue donc, l’un des grands enjeux de notre époque, elle est aujourd’hui érigée comme un mécanisme utile pour atteindre les objectifs principaux de développement durable et une condition fondamentale pour mettre en œuvre les projets de renouvellement urbain ; La mixité fonctionnelle, sociale et spatiale semble être un impératif fondamental de la réussite de la vie en ville.

Ce chapitre vise à mettre en perspective le concept de la mixité urbaine dans ses trois dimensions, son origine, ses conditions et ses échelles ainsi que sa mise en œuvre à la fois à l’échelle internationale et nationale.

I. Définitions et sous-champs

I.1 La mixité : fusion de toutes les choses

Le terme de la mixité est polysémique, donc pour mieux comprendre toutes ses complexités et d'en donner une définition approfondie. Il est important de jeter un coup d'œil aux diverses sources littéraires.

Etymologiquement, le terme de la mixité est issu du verbe latin misceo, qui signifie mélanger. Et d’après le dictionnaire de la Toupie la mixité se définit comme : « le caractère de ce qui est mixte, de ce qui est composé de choses de natures différentes ou de personnes des deux sexes ». (La Toupie, 2021).

Le dictionnaire l’internaute la définit aussi comme : « un mélange de tout ce qui peut être différent, par extension. Cohabitation entre personnes de religions, de races, de pays, de catégories sociaux-professionnelles différentes par exemple ». (L’internaute, 2021).

CHAPITRE I : La

7

mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville

Selon le centre national des ressources textuelles et lexicales la mixité est « La réunion de personnes, de collectivités, d'origines, de formations ou de catégories différentes. » (Le CNRTL)

I.2 La mixité urbaine : une lutte contre la sectorisation de l’espace

Jean-Philippe Antoni décrit la mixité urbaine dans son Lexique de la ville comme étant « une diversité de l’espace urbain, de l’occupation du sol à la répartition des fonctions et à la composition sociale des quartiers » (Antoni, J.2009).

En effet, la mixité urbaine désigne une action, celle de mixer, de mélanger, que préconisent les pouvoirs publics à travers les politiques d’habitat et d’urbanisme. Si le terme mixité est récent, l’idée du mélange dans la ville l’est moins et semble presque intrinsèque à la pensée urbanistique. Cette notion de mixité a progressivement remplacé celle de diversité beaucoup plus ancienne (1160), qui se définit comme l’hétérogénéité, le pluralisme, la variété, et s’oppose à la ressemblance, à la monotonie ; En aménagement urbain, ce concept de diversité est considéré comme un principe d'équilibre et une condition de l'unité de l'harmonie sociale.

(Lelevrier Christine)

À cet égard, la mixité urbaine est un antidote du zonage monofonctionnel, elle représente une répartition équilibrée de fonctions urbaines : activités résidentielles et socio-économiques (bureaux, commerces, institutions, services publics, jardins, etc.), dont les habitants ont besoin dans leur quartier et leurs ilots sans la nécessité d’utiliser les automobiles.

I.3 Origine et genèse de la mixité urbaine : de la charte d’Athènes à la charte d’Aalborg

La mixité urbaine est apparue comme remède aux problèmes issus du principe du zonage qui était né aux États-Unis au début du XXe siècle, et ce, pour répondre aux soucis liés à la croissance urbaine vécus par les villes après la révolution industrielle, par la suite ce principe a été adopté par les architectes modernes du monde entier comme un dispositif de planification et d’aménagement des espaces urbains.

Decefait,ces nouvelles constatations ont conduitleCorbusier lorsdelaCharted'Athènes à formuler des nouvelles bases de l’urbanisme, celles de l’urbanisme fonctionnaliste : (habiter, travailler, circuler et se divertir) qui étaient traduites dans les différents secteurs de la ville.

La vision fonctionnaliste du modernisme vise à créer des zones exclusivement dédiées à l’habitation et d’autres aux bureaux etc. En conséquence elle a conduit au développement des villes sans précision ni contrôle, ce qui a ensuite entrainé plusieurs problèmes dans les villes

CHAPITRE

8

I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville

contemporaines notamment : la fragmentation urbaine qui détruit l'unité et l'homogénéité que les villes avaient auparavant, la ségrégation sociale qui se traduit par des inégalités entre les populations, l’isolement des différentes fonctions humaines et le besoin constant d’utiliser les véhicules qui sont la cause majeure d’émissions de gaz et de pollution environnementale, la monocentralité et la marginalisation des périphéries, l’appauvrissement du paysage urbain et la négligence du patrimoine culturel. Cependant, le manque de mixité dans cette période n'est pas seulement dû au zonage, mais aussi à des choix individuels de localisation qui tendent à regrouper certaines classes sociales ou certains types d'activités.

En réaction à la Charte d’Athènes, à l'urbanisme fonctionnaliste des années soixante et à l’évolution urbaine contemporaine, la charte d’Aalborg a été signée par les participants à la Conférence européenne sur les villes durables, qui s'est tenue à Aalborg, au Danemark, le 27 mai 1994, et qui se présente sous forme d'une charte anti-athénienne, Emelianoff précise que la charte d’Aalborg : « est un texte de référence pour un urbanisme « durable ». Elle ouvre la voie à une nouvelle génération de politiques urbaines, moins sectorielles, qui tentent d’intégrer les impacts du développement sur l’environnement à court, moyen et long terme, compris dans une dimension écologique et sociale » (Emelianoff, 2001) En effet, la charte est basée sur cinq principes contrastés de la Charte d’Athènes qui sont : la valorisation de la dimension patrimoniale (l’existant est pris en considération dans le développement de nouveaux projets d’urbanisme et d’architecture),la réduction de la mobilité restreinte (une voie pour plusieurs modesdetransport),l’insertiondubâtidansunenvironnementmultidimensionnel(l’intégration spatiale et sociale), la favorisation de l’urbanisme participatif et la promotion de la notion de la mixité urbaine ; Le dernier principe de cette charte a mis l’accent sur la nécessité de faire coexister sur un même territoire les différentes fonctions qui composent la ville.

Pour conclure, nous pouvons dire que le potentiel évolutif d’un espace urbain tient largement à sa versatilité et à sa complexité ; En effet, les espaces monofonctionnels et mono sociaux sont plus fragiles face aux évolutions de la société et de la vie contemporaine, tandis que les espaces multifonctionnels et multisociaux possèdent de meilleures capacités de reconversion et d’adaptation aux changements.

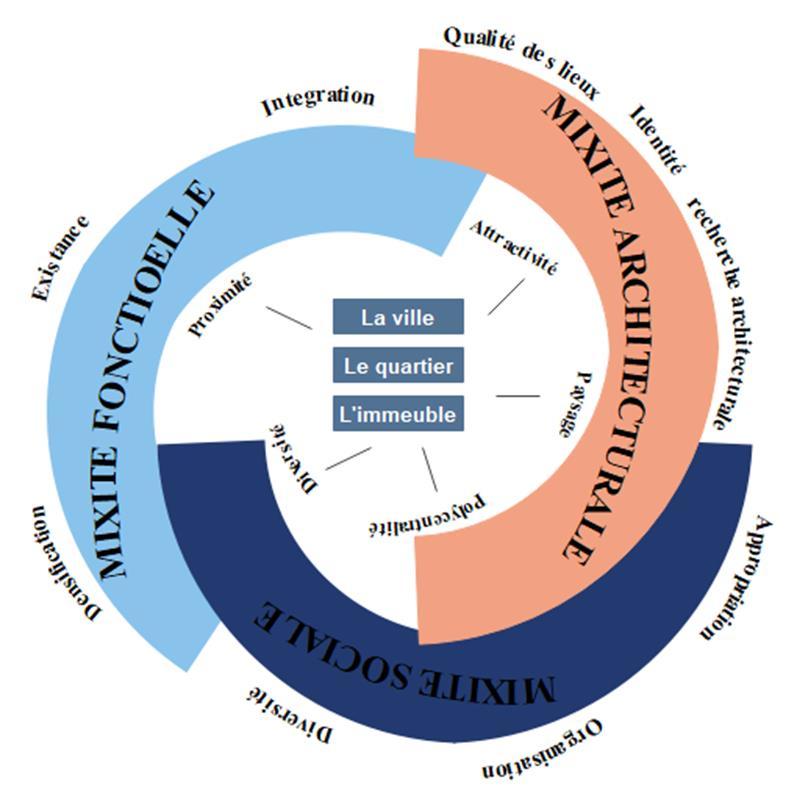

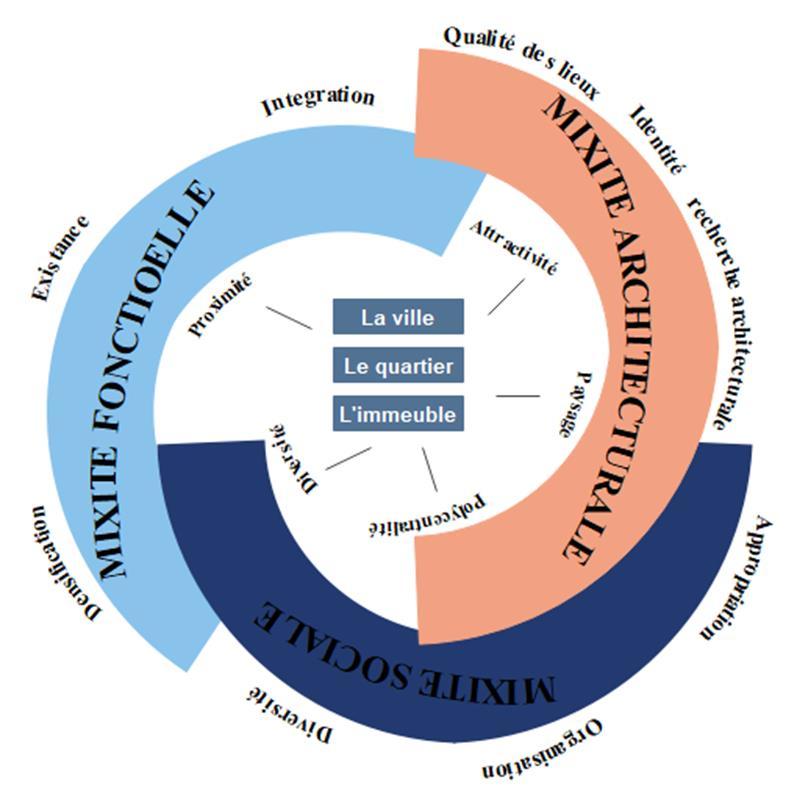

II. Les dimensions de la mixité urbaine : ses différentes formes

La mixité urbaine est devenue un concept central en urbanisme. Les multiples dimensions qui créent cette mixité urbaine se résument souvent en trois grandes typologies : la mixité sociale, fonctionnelle et architecturale.

CHAPITRE I : La

9

mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville

II.1 La mixité sociale : un outil de vivre ensemble

La mixité est définie selon Gérard Baudin comme : « le caractère propre à un mélange d’éléments hétérogènes ou différents ».Cettedéfinitionpermettrait doncde considérerlamixité sociale comme « la coprésence ou la cohabitation en un même lieu de personnes ou de groupes différents socialement, culturellement ou encore de nationalités différentes ». (Baudin, G.2001).

Dans cette optique, Armand Colin révèle que ; « la mixité sociale est l’objectif d’une politique sociale visant, par l’élaboration des programmes de logement notamment, à faire coexister différentes classes sociales au sein d’une même unité urbaine » (Armand, C, 2003).

La notion de la mixité est très ancienne, elle avait déjà inspiré de nombreuses utopies urbaines au 19e siècle et au début du 20e siècle en Europe. Alors que la mixité sociale est très récente dans son acceptation actuelle, c’est au cours des années 1960 que la mixité sociale est devenue populaire parmi les décideurs politiques en charge de la planification des complexes de logements collectifs dans certaines zones en bordure des villes européennes. Dans de nombreux cas, la mixité sociale n’a pas été atteinte. Depuis les années 1980, la mixité sociale s'est affirmée comme un objectif de plus en plus central des "nouvelles politiques urbaines". (Halal, I.2007).Elle est considérée commeunesolutionàdenombreuxproblèmes, notamment : la ségrégation, l’exclusion, la discrimination, la distinction (ethniques, résidentielle, religieuse, raciale, etc.), le communautarisme, et la création des quartiers défavorisés (zones sensibles, quartiers interdits et ghettos). Le principe de la mixité sociale s’applique à différentes échelles elle peut se dérouler au niveau des quartiers et des ilots mais aussi au niveau des bâtiments.

En outre, Il arrive que le concept de la mixité sociale soit aussi appelé la mixité de la population. Divers critères permettent de différencier les populations : les origines, la composition de famille ou les situations sociales, la distinction hommes/femmes, la distinction par âge et les catégories socioprofessionnelles (données de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)).

Pour résumer les définitions susmentionnées, promouvoir la mixité sociale, c’est donc fournir un habitat diversifié qui satisfait aux besoins des habitants, favoriser les lieux d’échanges et de rencontres, mêler les populations d’origines et de milieux sociaux divers et offrir les opportunités de contact entre des personnes de différentes générations dans un même espace de vie

CHAPITRE I : La mixité

réussir la ville 10

urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux

II.2 La mixité fonctionnelle : sortir du zonage des territoires

Selon le dictionnaire Lagazette, la mixité fonctionnelle désigne : « la pluralité des fonctions économiques, culturelles, sociales, transports…etc. sur un même espace : quartier, lotissement ou immeuble ». (Lagazette ,2022).

Du point de vue de Chantal Aïra-Crouan : « Les préoccupations autour de la mobilité et du développement durable rendent indispensable la mixité fonctionnelle et urbaine. Elle a le pouvoir de soigner les maux de nos villes qui ont eu tendance à se développer trop vite et de façon peu optimale ». (Chantal, C.2021).

Par conséquent, afin de promouvoir la mixité fonctionnelle, il est nécessaire d'élaborer une grande variété de fonctions : administration, commerce, politique, loisirs, culte, culture, santé et services publics et sociaux. Néanmoins, l’adoption de cette notion ne signifie pas seulement la diversité des fonctions, elle demande également une bonne organisation et une forte interrelation entre les différents secteurs. La mixité fonctionnelle permettra de favoriser l'existence des équipements attrayants dans la zone aménagée, d’encourager la présence des activités attractives (marchés, foires, fêtes, divers événements) et de créer des espaces publics et de rencontre de qualité.

En outre, Les discussions sur la mixité des fonctions urbaines devraient être axées sur la structure de l'agglomération (niveau régional) ; sur la morphologie urbaine (niveau local) et jusqu'à l’échelle de l’immeuble. Sur le plan local, le tissu urbain apparaît à un niveau de détail qui permet de percevoir les rues, la taille des ilots, les bâtiments tandis qu’au niveau régional nous ne pouvons percevoir la forme urbaine que de façon plus générale.

Pour conclure, le but de cette notion est de maîtriser la consommation spatiale, et de maintenir les qualités architecturales et urbanistiques : la bonne division des espaces, la flexibilité de la circulation horizontale et verticale, l’adéquation des services de proximité, l’accessibilité aux lieux d’emploi, aux équipements et aux espaces verts, l'encouragement du développement des commerces et des restaurants au niveau du rez-de-chaussée et l’évitement de la présence envahissante de véhicules automobiles …etc. tout en diffusant les attentes diversifiées des populations et leur mixité sociale.

II.3 La mixité architecturale : un moyen pour éviter la monotonie spatiale

La mixité architecturale est une dimension de la mixité urbaine qui consiste à regrouper plusieurs fonctions au sein d'un même immeuble (affecter certains étages aux services et activités commerciales, d’autres aux bureaux et d’autres aux logements...etc.)

CHAPITRE I : La mixité

:

la

11

urbaine

mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir

ville

Cette mixité des fonctions permet de créer une synergie entre les occupants et les fonctions occupées par l'immeuble, faisant de ce dernier un pôle d'attraction très important en termes d'investissement en particulier pour un usage commercial qui bénéficie de la contribution du logement. La dynamique créée par l'interaction entre les fonctions (résidentielcommercial, commercial-bureau et inversement) contribue non seulement à l'animation du bâtiment, mais aussi du site.

La notion de la mixité architecturale n’est pas uniquement représentée par le regroupement de nombreuses fonctions dans un seul immeuble, mais vise également à diversifier les logements collectif, individuel et intermédiaire et les différentes étapes de la chaîne de l’habitat (location, accès et investissement), varier aussi les formes, les couleurs, les textures et les matériaux des divers bâtiments

En effet, le concept de la mixité architecturale n’a pas qu’un seul impact sur l'attractivité et le dynamisme des espaces urbains, il influe également la façon dont les bâtiments sont construits, développant la créativité et l'innovation architecturales, notamment dans la production urbaine.

En guise de conclusion, Les trois mixités sont totalement différentes, la première c’est pour mêler les différents types de population et créer des lieux d’échanges et de rencontres, la deuxième concerne le mélange des fonctions urbaines à l’échelle du quartier, de l’ilot et de l’immeubleetladernièreapourobjectifdecombinerdiverses fonctionsensembledanslemême bâtiment. Mais elles sont aussi complémentaires, quand l'une de ces trois dimensions disparaît, il n'existe plus de mixité urbaine.

III. Les conditions de la mixité urbaine

L'injonction de la mixité urbaine n'indique jamais comment elle devrait être évaluée ou mesurée. Mais il faut remplir certaines conditions pour créer un district urbain mixte, à savoir :

III.1 La densité urbaine : Une notion clé pour la mixité urbaine

Lorsque nous parlons de densité urbaine, nous parlons habituellement de densité démographique, c'est-à-dire le nombre de personnes par kilomètre carré. Elle porte en priorité sur l’habitat car il s’agit de la principale préoccupation des habitants et ne se limite pas à un objectif quantitatif, c’est l'offre qualitative qui détermine le succès de la densification. Construire davantage de logements est aussi une possibilité de construire mieux en intégrant les enjeux et les besoins des habitants : typologies diversifiées (superficie des logements,

CHAPITRE I : La

12

mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville

occupation/inoccupation), modes de financement, gestion des factures énergétiques, amélioration des parcours résidentiels et de la mobilité, facilité d'accès à des services urbains.

Donc, la densité peut ainsi accroître la mixité sociale et rééquilibrer certains territoires par l’augmentation de l’offre de logements sociaux, elle favorise également la mixité fonctionnelle par la recherche d'un équilibre entre logements, emplois, commerces et équipements et tout cela permet d’assurer le bien-être des usagers.

III.2 La proximité urbaine : Un antidote de l’éloignement

L'expression « proximité » désigne le voisinage dans l’espace, une accessibilité facile aux diverses fonctions commerciales, culturelles, éducatives …etc.

Le zonage estime que les quatre activités de la vie des individus (habiter, travailler, circuler et se récréer) doivent être séparées pour optimiser l’organisation de la ville. Ce modèle urbain a été critiqué pour ses inconvénients qui sont : une augmentation des distances pour se déplacer entre les fonctions, un usage systématique de l'automobile dans un contexte où les prix du pétrole augmentent, des zones résidentielles inanimées la journée et des zones d'activités videslanuit créent des problèmes d'insécurité,et pourréglerses lacunes laplanificationurbaine redécouvre la notion de l’urbanisme de proximité, qui est un urbanisme à courte distance qui promeut la marche et le vélo, réaffirme le sentiment d'une bonne cohabitation et permet également de faire vivre les quartiers à n’importe quelle heure de la journée, et à tout moment de la semaine.

Donc pour répondre aux objectifs de la mixité urbaine, il est nécessaire de tenir compte la notion de proximité

III.3 La polycentralité urbaine : Un centre unique ne suffisant plus Lévy et Lussault, caractérise le centre urbain comme étant « un espace de densité, de diversité maximale et de couplage le plus intense entre celle-ci et celle-là » (Lévy & Lussault ,2003) Le terme de polycentralité doit être vu comme un dérivé de la centralité, c'est-à-dire le fait qu’il y ait plusieurs centralités au sein d’une même agglomération et donc plusieurs centres ayant des fonctions différentes, il est apparu en réaction aux problèmes de la monocentralité ; La marginalisation des périphéries était la cause principale de l’éloignement des diverses fonctions, les habitants se trouvaient obligés de se déplacer de leurs quartiers pour répondre à leurs besoins quotidiens.

Cette notion ne permet non seulement de renforcer la mixité fonctionnelle mais aussi la mixité sociale et architecturale ; La création de plusieurs centres nécessite la construction de

CHAPITRE I

La

13

:

mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville

nombreux bâtiments et espace publics ce qui contribue à la diversité des façades et des silhouettes urbaines, offrant plus de postes de travail, créant des lieux de rencontre et d’échanges et mêlant la population.

III.4 La mobilité urbaine : Un territoire facilement accessible à pied

La mobilité urbaine désigne la circulation des personnes à l'intérieur d'une ville, elle met l’accent donc sur une zone urbaine limitée et ne porte pas sur la mobilité interurbaine ou rurale, tous les moyens de transport en supposant que les limites de la ville soient dépassées sont ainsi exclus de cette notion La mobilité urbaine se concentre sur le flux de déplacements au cœur d'une même ville, et inclut les trajets quotidiens et récurrents des résidents, que ce soit pour le travail, les courses ou les loisirs

Le PACE (Plan Air Climat Energie ,2014) considère que: « L’un des principes d’aménagement du territoire favorisant la mobilité soutenable est (...) de favoriser la mixité des fonctions », tandisquele SDER(Schémadedéveloppementdel’espace régional) préconise de renforcer la structure des villes et villages en y favorisant la mixité des activités économiques, des logements et des équipements culturels de proximité ; ou encore de réduire la longueur des déplacements, et pour ce faire il faut « freiner la dispersion des fonctions par leur regroupement dans les centres urbains et les noyaux d’habitat, et rapprocher les unes des autres les fonctions complémentaires » (SDER,1999).

Le concept du transport urbain exige que la zone doit être restreinte, elle doit contenir les diverses fonctions urbaines dont la population a besoin, il vise principalement la réduction de la congestion, l’offre d’un stationnement plus aisé, la fluidité du réseau routier et la diminution de la pollution atmosphérique.

III.5 Le paysage urbain : Un miroir de la mixité urbaine

Selon Samuel Leturcq (1999), le paysage peut être défini, très simplement, comme la vision qu’un individu peut avoir d’un environnement particulier. Ce peut être un paysage rural, mais aussi un paysage urbain, un paysage de champs ouverts ou un paysage de bocage, des champs ou une forêt. Le paysage urbain est un environnement bâti qui offre aux gens des espaces de vie qui évoquent un fort sentiment d'appartenance, d'intégration et d'identité, tout en respectant et en valorisant le patrimoine urbanistique, architectural, naturel et culturel.

La diversité des volumes, des styles de façades, l’utilisation de différents matériaux, couleurs, textures, ambiances et la présence de la végétation sont des critères qui doivent être mises en place, permettront de fournir une bonne qualité paysagère de l’espace urbain et celle-

CHAPITRE

14

I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville

ci est en elle-même un reflet de la mixité urbaine qui rendre l’environnement dans lequel les individus se trouvent plus agréable.

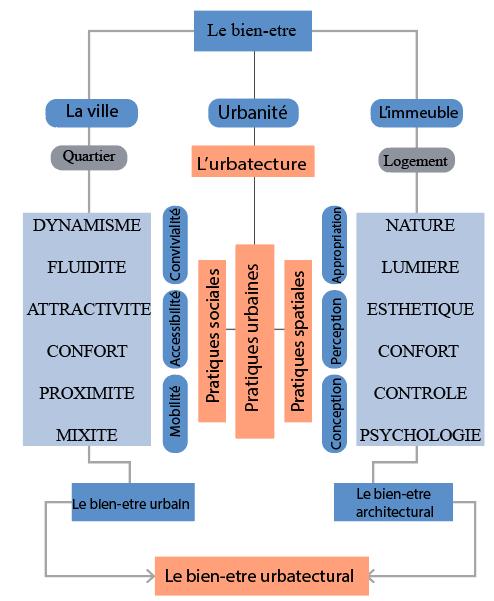

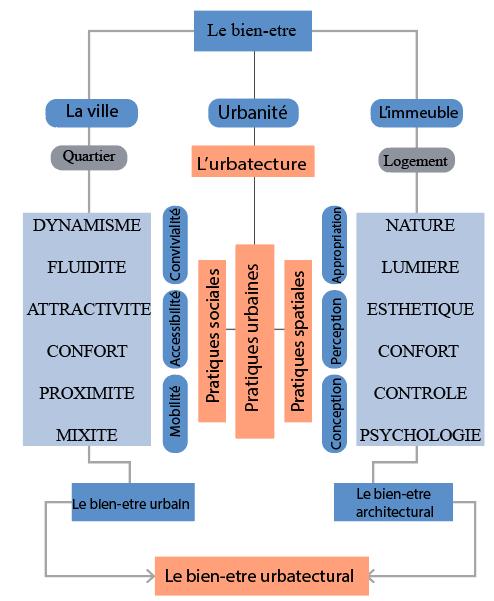

(Source : Travail d’auteurs)

IV.La mise en œuvre de la politique de la mixité urbaine

Les valeurs de la mixité urbaine doivent être valorisées pour que les problèmes de ségrégation urbaine et de fragmentation sociale ne s’aggravent plus, pour ce faire, des mécanismes d’amélioration des conditions de vie urbaine ont été intégrés dans les différentes stratégies de développement, mis en œuvre par les nouvelles pratiques de la politique urbaine, sociale et publique tant à l’échelle nationale qu’internationale.

IV.1 En Europe

La politique de la mixité urbaine est l’une des plus importantes politiques européennes, jusqu’aux années quatre-vingt, la mixité urbaine, malgré son usage constant, n’était pas encore une question politique mais, une question technique, c’est après cette date que la notion a alors

CHAPITRE I

La

la

15

:

mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir

ville

Figure 1 : Le lien entre les échelles, les conditions et les dimensions de la mixité urbaine

pris une nouvelle dimension et qu’elle s’est imposée comme un enjeu politique sociale et environnementale.

Les cadres de planification urbaine en Europe ont changé vers un urbanisme basé sur le développement durable depuis la conférence des nations unies sur l’environnement et le développement en 1992 à Rio de Janeiro, au cours de laquelle de nombreuses préoccupations et enjeux ont été soulevées (protéger la biodiversité, diminuer les gaz à effet de serre et réduire les inégalités sociales …). Et la mixité urbaine a été largement reconnue comme un mécanisme utile pour atteindre les objectifs de développement durable.

Le développement durable est étroitement lié à la politique de renouvellement urbain, il considère la mixité urbaine comme un enjeu politique social et environnemental et présente le renouvellement urbain comme étant un outil de mise en œuvre de la mixité urbaine , en visant principalementlerenforcementdelasolidaritégéographique,l’amélioration dufonctionnement des quartiers et de la qualité des espaces publics, la diversification de l'habitat et des services et l’assurance de la cohésion sociale.

En effet, la politique urbaine européenne, en mettant en œuvre la mixité urbaine vise à améliorer la qualité de la vie urbaine en (ré) créant des paysages urbains européens compacts avec des mélanges intégrés d'installations résidentielles, commerciales, d’équipements publics et des espaces d’échanges.

IV.1.1 Mécanismes de la mixité urbaine en France

La problématique de la mixité urbaine dans la villeest désormais tellement répandue dans la société française. Depuis les années 1990, le concept de diversité de l’habitat a été promu et il est devenu l'un des principaux instruments de la politique gouvernementale. Il s’agit de la nouvelle étiquette des politiques urbaines.

Afin de réussir l'introduction du principe de la mixité urbaine dans la démarche de la planificationetaménagementdesterritoiresfrançais,plusieursloisetoutilsontétémisenplace. Nous mentionnons :

- La loi d’orientation pour la ville (LOV), (13 Juillet 1991)

- La Loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), (13 décembre 2000).

- Le schéma de cohérence territoriale (SCOT), (13 décembre 2000).

- Le plan local d’urbanisme(PLU), (13 décembre 2000) qui a remplacé le plan d’occupation des sols (POS).

16

CHAPITRE I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville

CHAPITRE I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville

Tableau 1 : la mise en œuvre de la mixité urbaine en France: l’agglomération Nantaise (source : Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions (CREDOC), 2007).

Référentiel cadre normatif Égalité – Référentiel démocratique Développement durable

Problèmes à résoudre

Objectifs

Instruments

- Inégalités sociales et écarts de développement entre les territoires.

- Risques de violences urbaines

- Satisfaction des besoins des habitants

- Lutte contre le chômage.

- Retour dans le droit commun.

- Cohésion sociale.

- Discrimination positive territoriale sous forme d’exonérations de charges pour les entreprises

- Implantation d’équipements et d’activités dans les quartiers d’habitats sociaux

-Pollution atmosphérique

- Réduction des besoins de déplacements

- Limitation de la voiture individuelleau profitdesmodesde déplacement doux

-Densificationetmixitédelaville

- Amélioration de l’offre des transports collectifs

Territoires visés

Lois

- Quartiers de la géographie prioritaire

- Pacte de Relance de la Ville 1996.

- Loi Borloo 2003.

-Ensembledelaville,si cen’est de l’agglomération

-Loi SRU 2000.

Pour illustrer les mécanismes mis en place par la politique de la ville en France notammentencequi concernelamiseenœuvrede lamixité urbaine, nous avons choisi leprojet du quartier de Bonne, qui est un projet de renouvellement, de reconversion et de réinsertion : Le quartier de Bonne est l’un des premiers éco quartiers en France crée par l'agence d'Architectes AKTIS ARCHITECTURE pour remplacer une ancienne zone militaire d'environ 8 hectares au centre de Grenoble. Les actions et les interventions menues par l’État en matière de la mixité urbaine dans ce quartier sont :

• Une bonne mixité fonctionnelle et ce, dû à la présence de l'ensemble des fonctions nécessaires : un espace commercial de 15000 m², une école, une piscine communale, des logements, unhôtel et unespace cultural seregroupent autourdes espaces verts(unedisposition contraire à la stratégie du zoning urbain)

17

Figure 2 : Plan de masse du quartier de Bonne (Source : https:// besustainable.brussels)

Figure 3 : Mixité urbaine dans le quartier de Bonne (Source : Travail d’auteurs)

CHAPITRE I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville

• Une mise en œuvre de la mixité architecturale par la diversité du traitement architectural des différentes façades (rythme, disposition, taille…) et l'utilisation de plusieurs matériaux et différentes couleurs et tout ça pour créer un paysage animé.

• Une affirmation de la mixité sociale par la création des places publics, des espaces verts et de loisirs pour renforcer la rencontre entre les habitants et la communication entre les différentes tranches d'Age (adultes, Jeunes, enfants).

IV.2 La problématique de la mixité urbaine en Algérie : L'urbanisme algérien a évolué au fil des années ; Plusieurs politiques ont été adoptées et des méthodes d'aménagement urbain ont été mises en place depuis l'indépendance jusqu'à présent. Nous évoquons dans cette partie les principaux tournants de la politique urbaine, tout en essayant d’exposer les formes d’émergence du concept de la mixité urbaine dans le discours politique algérien, ainsi que les évolutions successives des mécanismes de sa mise

;

18

en œuvre, à savoir

Figure 4 : La mixité architecturale à Bonne (Source :http://rp.urbanisme.equipement.go uv.fr/puca/)

Figure 5 : Traitement architectural des façades à Bonne (Source : http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/)

Figure 6 : Espaces publics à Bonne (Source : http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/)

Figure 7 : Parc urbain à Bonne (Source : http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/)

IV.2.1 La politique des ZHUN :

A partir des années 1970, la crise du logement a été considérablement exacerbée par la croissance démographique, l'exode rural vers les villes et l'industrialisation, incitant les dirigeants algériens à adopter un urbanisme fonctionnaliste.

Une étude réalisée par ‘’Farida Naceur et Abdellah’’ sur les zones d’habitat urbain nouvelles enAlgériemontrequel’urbanisme«fonctionnaliste» apermis detrouverrapidement des solutions à travers des processus de standardisation et de préfabrication ; Cela a conduit à l’émergencedeszonesd’habitaturbainnouvelles«Z.H.U.N»danslesvillesalgériennes (Farhi & Naceur, 2003).

En effet, les « Z.H.U.N » ont été le moteur de l’urbanisation , elles se caractérisaient par une construction rapide à faible coût, répondant à la forte demande de logements par une extension verticale et une occupation foncière minimale libérant des espaces extérieurs sans aménagement et logeant lapopulation demanièrestandardsans offrirun cadredeviedequalité, ce qui apporte une pollution visuelle, une dégradation des qualités architecturales (des façades pauvres et une architecture répétitive et monotone),des espaces verts inexistants ainsi que des contraintes quotidiennes d'inconfort et d'incommodité pour les habitants. Ces désagréments se manifestent sous plusieurs formes : l’absence de contact, l’isolement, l’anonymat renforcé par le manque de lieux de regroupement. Les Z.H.U.N sont quasiment dépendantes du centre-ville ; les résidents doivent s'y déplacer et utiliser les automobiles pour subvenir à leurs besoins quotidiens.

Cette période a été marquée donc, par une urbanisation quantitative monofonctionnelle, la mixité urbaine n’était pas encore un enjeu politique mais plutôt un enjeu technique.

IV.2.2 L’émergence du développement durable

A partir des années 2000, l’Algérie s’est lancée dans une nouvelle réflexion relative à la mise en œuvre d’une politique durable et plurisectorielle

La loi 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable aétépromulguée, ellea mis enplaceunensemble dedispositifset instruments d’aménagements et de développement dans le but de créer un rééquilibrage des principales composantes du territoire national, d’assurer la cohésion spatiale et sociale des villes, de renforcer l’attractivité des territoires et des espaces urbains, et donc de proposer aux habitants un cadre de vie de qualité sain, et durable.

CHAPITRE I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des

pour mieux réussir la ville 19

usages

VI.2.3 La politique de la ville et le renouvellement urbain

En 2006, La promulgation de la loi d’orientation de la ville (la loi 06-06) a donné naissance à une véritable politique de la ville caractérisée par une approche exhaustive des programmes, développée selon un processus concerté et coordonné, qui propose un projet de ville multidimensionnel, multisectoriel et multilatéral et qui met en avant les principes de déconcentration et décentralisation, de gestion de la proximité et de réduction des inégalités sociales et des écarts de développement entre les territoires

En fait, le passage de la rénovation urbaine (action classique d’intervention) au renouvellement urbain issu de la nouvelle politique urbaine a également joué un rôle majeur dans la mise en œuvre de la mixité urbaine en Algérie, le renouvellement urbain est lié avec le développement durable, ils forment ensemble un remède aux problèmes sociaux, économiques, environnementaux et urbanistiques ; Leurs objectifs visent principalement de sortir du développement monofonctionnel ,de renforcer la mixité fonctionnelle, sociale et architecturale, de réduire l'étalement urbain ,de maitriser la croissance urbaine, de diminuer les besoins de déplacements, de protéger l’environnement global, et d’améliorer la réalité urbaine

L’adoption des principes de développement durable en Algérie a permis le recours à une urbanisation qualitative polyfonctionnelle, la recherche de la qualité urbaine a conduit à considérer la mixité urbaine comme un enjeu à la fois politique social et environnemental.

Pour conclure, La mixité urbaine et sociale en Algérie est née d’un état d’urgence non planifié, qui a conduit à la création de quartiers mixtes sans pour autant assurer le bien-être des habitants

Pour réussir la mise en œuvre du concept de la mixité urbaine, nous devons prendre en considération d’autres dimensions : la troisième dimension (mixité verticale) qui permet d'organiserlesactivitésverticalementsurlamême parcelle,etlaquatrièmedimension (échelle temporelle) qui veille sur l’application des interventions proposées à court, moyens et long terme. La mixité urbaine doit être liée à une planification à long terme, dans le but d’accueillir de nouvelles populations, de maintenir les activités économiques et de planifier la réalisation d’équipements publics ; À l’échelle de l’action opérationnelle (le quartier, le secteur…), elle débouche sur des projets d’aménagements mixtes à moyen terme et au niveau de l’ilot et de la parcelle, elle se traduit par des projets à court terme.

CHAPITRE I : La mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville 20

CHAPITRE I :

mixité urbaine : mixité des fonctions et des usages pour mieux réussir la ville

Conclusion

La mixité urbaine constitue aujourd’hui un outil primordial de planification urbaine, elle se présente comme un référentiel pour les politiques publiques urbaines de lutte contre la ségrégation sociale et la scolarisation spatiale et fonctionnelle, et de réussite de la vie urbaine tant à l’échelle de la ville qu’à l’échelle d’ilot et même encore qu’à l’échelle d’immeuble.

Les idées de fusion, de diversification et de coexistence ont été adoptés principalement pour remédier aux lacunes constatées dans le système urbain, dans de but de pouvoir garantir une transformation harmonieuse des lieux résidentiels, de présenter une offre diversifiée des services urbains, de concevoir des espaces de solidarité urbaine, et donc d’assurer une accessibilité facile et équitable de tous les habitants aux différentes fonctions urbaines

A cet effet, la mixité urbaine est généralement liée à trois dimensions : fonctionnelle, sociale et architecturale, elle ne peut trouver son sens qu’à travers l’étude des problématiques qui s’articulent autour de : la relation habitat / emplois, le lien habitant /espace de vie ou encore l’interaction qui existe entre le mode de vie et la qualité du cadre de vie des citoyens.

21

La

CHAPITRE II :

LE BIEN-ÊTRE URBATECTURAL:

UNE APPROCHE A DEUX ECHELLES POUR

BIEN VIVRE LA VILLE

Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville

Introduction

« Le bien-être d’un individu est une combinaison subtile entre ses aspirations et ce que lui offre son espace de vie sachant que ce dernier influence ses aspirations » Bourdeau-Lepage, 2019.

De tout temps, la principale préoccupation de l’homme a toujours été comment satisfaire ses besoins et ses désirs afin de vivre une vie épanouissante. Selon la pyramide des besoins de Maslow une fois ses besoins physiologiques sont satisfaits, la nature humaine tend à se tourner vers des besoins plus subjectifs comme le bien-être.

Bien que la notion du bien-être soit difficile à appréhender elle occupe une place de plus en plus importante dans l’architecture et l’urbanisme et devient un véritable enjeu des pouvoirs publics, et ce, depuis l’émergence du concept de développement durable où la mixité urbaine est introduite comme un mécanisme utile pour atteindre les objectifs de durabilité urbaine et améliorer la qualité de vie des habitants. Cependant, la façon dont la mixité urbaine améliore la qualité de la vie urbaine et leur assure le bien-être est mal comprise.

Dans notre recherche, le bien-être qui nous intéresse est une combinaison entre le bienêtre que l`individu a à voir avec lui-même et son expérience personnelle et le bien-être fondé sur un ensemble d`éléments constitutifs que le territoire offre à ses habitants.

Dans ce chapitre, nous allons présenter la notion du bien-être dans une lecture générale en premier lieu avant de l’aborder dans des échelles plus spécifiques et les assimiler au final.

I. Le bien-être

I.1 Le bien-être : Une notion à multiples facettes

« Le bien-être est une notion bien plus vaste que la qualité de vie ou la satisfaction du client. Il est basé sur une compréhension holistique des besoins et des capacités de l'homme. Le bien-être est insaisissable, hautement subjectif et constitue le bien le plus précieux de l'humanité » Bill Thomas (2004).

Le bien-être est un concept relatif et multidimensionnel avec des mesures complexes. C’est un concept qui s’appréhende de différentes manières, et même au sein d’une discipline les chercheurs peuvent l’aborder et le définir de diverses façons. Selon les définitions les plus courantes, le bien-être se veut être une aisance matérielle qui permet une existence agréable.

22

Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville

Étymologiquement, le terme bien-être est composé de l’adverbe bien et du verbe être. Le dictionnaire Larousse le définit comme étant un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l’esprit, autrement dit éprouver une sensation de bienêtre.

Les penseurs de l’Antiquité à savoir Aristote et certains philosophes de la Grèce antique l’ont décrit comme une manière d’être, un état de l’âme, une forme de bien agir, et même comme une finalité de toute action. D’autres l’ont confondu avec d’autres notions à savoir le plaisir et le bonheur comme Platon qui pensait que le bien-être signifie la maximisation des plaisirs.

Du point de vue physique, le bien-être est la résultante d’une bonne santé physiologique, et du point de vue psychologique, le bien-être signifie l’absence de troubles mentaux.

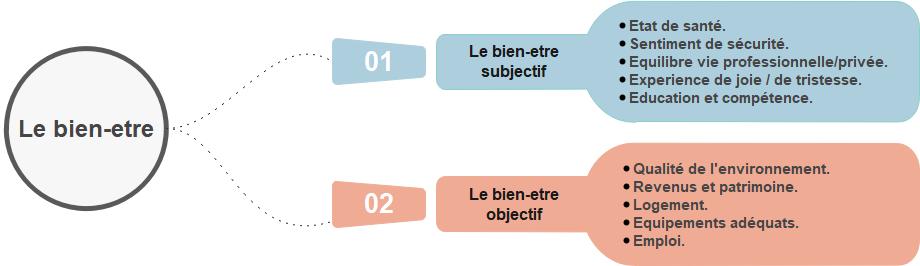

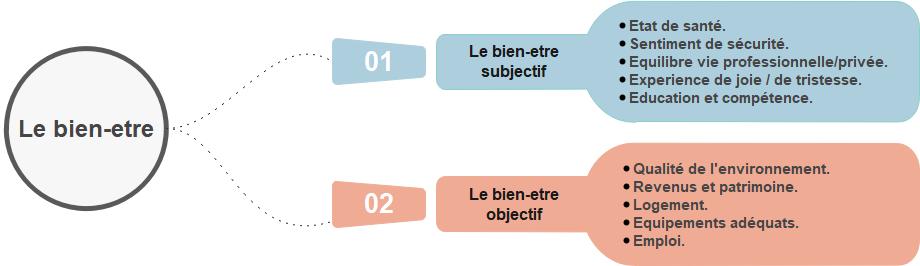

La notion du bien-être est donc très subjective et difficile à appréhender, elle était le sujet de nombreux débats et recherches, quant à sa définition, les recherches qui ont été menées sur ce concept distinguent deux approches principales du bien-être : l'une subjective et l’autre objective.

I.1.1 Le bien-être subjectif

Ed Diener (1984, 1998, 2006) définit le concept de bien-être subjectif comme étant une prédominance dans l'expérience consciente d'un individu, d'évaluations cognitives et émotionnelles positives par rapport à la perception d'expériences négatives ou désagréables.

D’après lui il existe trois composantes qui constituent un état de bien-être subjectif :

● Le bien-être hédonique : auto perception d’autonomie, compétence, but dans la vie, locus de contrôle, c’est-à-dire les dimensions et événements sur lesquels on pense avoir le contrôle ;

●Les états positifs et négatifs : expériences de joie, de bonheur, de fierté et d’anxiété, de tristesse, de douleurs ;

● L’évaluation de la vie : satisfaction au travail, sentiment de sécurité.

Le bien-être subjectif est donc une combinaison d’un sentiment de bonheur et de satisfaction à l’égard de la vie qui diffère d’un individu à un autre.

I.1.2 Le bien-être objectif

Contrairement à l’approche du bien-être subjectif, le bien-être objectif est associé à la notion de prospérité, d'abondance, de développement et de richesse (Breda & Goyvaerts, 1999). L'idée de prospérité symbolise principalement les aspects matériels de la vie. Le concept de bien-être objectif est défini comme « avoir des ressources suffisantes pour atteindre des conditions de vie satisfaisantes selon ses propres préférences ».

23

Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville

Le bien-être objectif peut renvoyer à des concepts différents tels que le bien-être matériel (Sirgy, 2012), le bien-être sociétal (Easterlin, 2000) ou encore le capital social (Helliwell et Putnam, 2004).

Nous concluons donc que ces définitions et ces approches mettent en évidence le fait que le bien-être est mieux compris comme un concept à multiples facettes que nous pouvons définir de manière subjective et objective.

I.2 Les dimensions du bien-être

Les recherches menées sur le bien-être ont montré que cette notion possède essentiellement six dimensions qui sont :

I.2.1 Le bien-être physique

Le bien-être physique est défini selon l’INEE (Inter-agency Network for Education in Emergencies) comme étant la capacité à participer à des activités physiques et à effectuer des fonctions sociales qui ne se sont pas gênées par des limitations physiques, par le fait de subir une douleur physique et par des indicateurs biologiques de santé.

En d’autres termes, le bien-être physique consiste à bien manger, faire des exercices régulièrement et être en forme avec soi-même et avec son entourage.

1.2.2 Le bien-être social

L’INEE définit le bien-être social comme un état d'aboutissement dans lequel les besoins humains élémentaires sont satisfaits et dans lequel les personnes sont capables de coexister pacifiquement dans des communautés proposant des opportunités de développement. Il s'agit donc de la relation de l’individu avec les autres et de la qualité de la communication avec eux.

24

Figure 8 : Les approches du bien-être. (Source : L’Organisation de coopération et de développement économique, 2013, adapté par les auteures)

Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville

I.2.3 Le bien-être émotionnel

Le bien-être émotionnel est la capacité de l’individu à comprendre, à assimiler ses émotions et à contrôler son anxiété. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre les émotions positives et négatives.

I.2.4 Le bien-être spirituel

Cette dimension varie d'une personne à l'autre, elle consiste à trouver un sens et un but à la vie. Ellison (1983) définit le bien-être spirituel comme l’affirmation de la vie en relation avec Dieu, avec soi-même, avec la communauté et avec l’entourage, autrement dit, c’est de vivre en harmonie avec notre environnement en intégrant nos croyances et nos valeurs.

I.2.5 Le bien-être mental

Le bien-être mental dans son ensemble est un état de satisfaction dans divers domaines de la vie, y compris les relations, le travail et la société. Il dépend de ce que nous pensons, ressentons et comment nous gérons les bons et les mauvais moments de notre vie quotidienne.

Cette dimension est également liée aux facteurs externes, à savoir les bâtiments dans lesquels nous vivons. Les couleurs, la lumière, les textures, les formes des constructions sont des éléments qui peuvent avoir des répercussions profondes sur notre humeur et notre bienêtre mental.

I.2.6 Le bien-être environnemental

« La santé et la productivité humaines sont grandement affectées par les bâtiments dans lesquels nous habitons. Notre santé physique et notre bien-être sont étroitement liés à la qualité des environnements dans lesquels nous passons notre temps. » (MCLENNAN ; 2004).

L'environnement urbain est une création totalement humaine. En plus de s'adapter à son environnement naturel, l'homme crée aussi son propre espace de vie. L'intérêt de cette création est de répondre aux besoins et aux attentes de la population, en leur assurant une meilleure qualité de vie et de confort dans les espaces extérieurs.

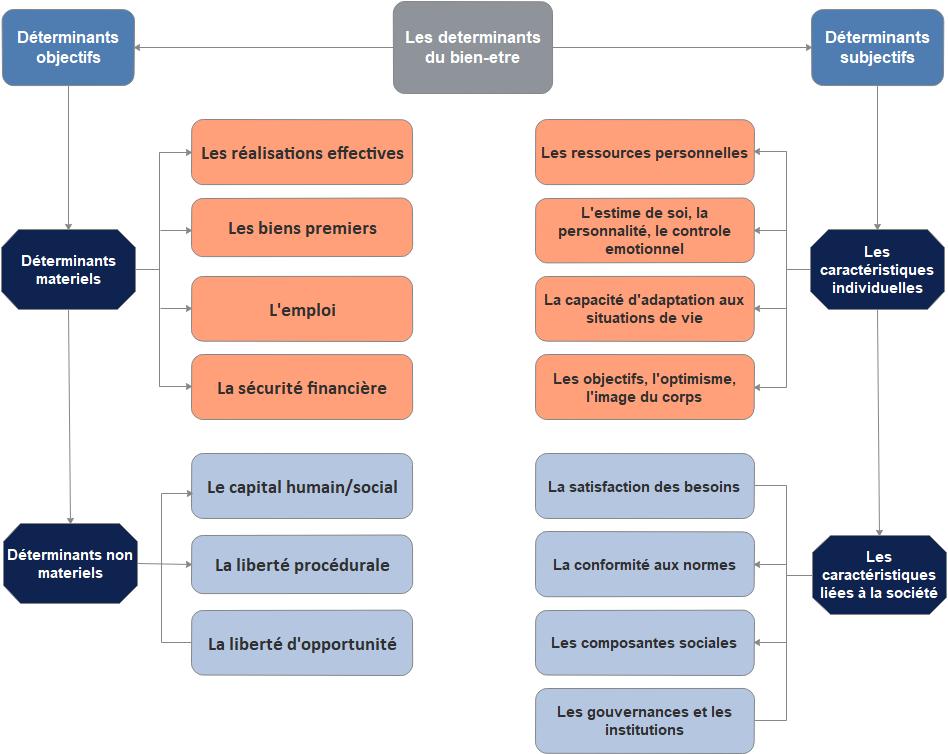

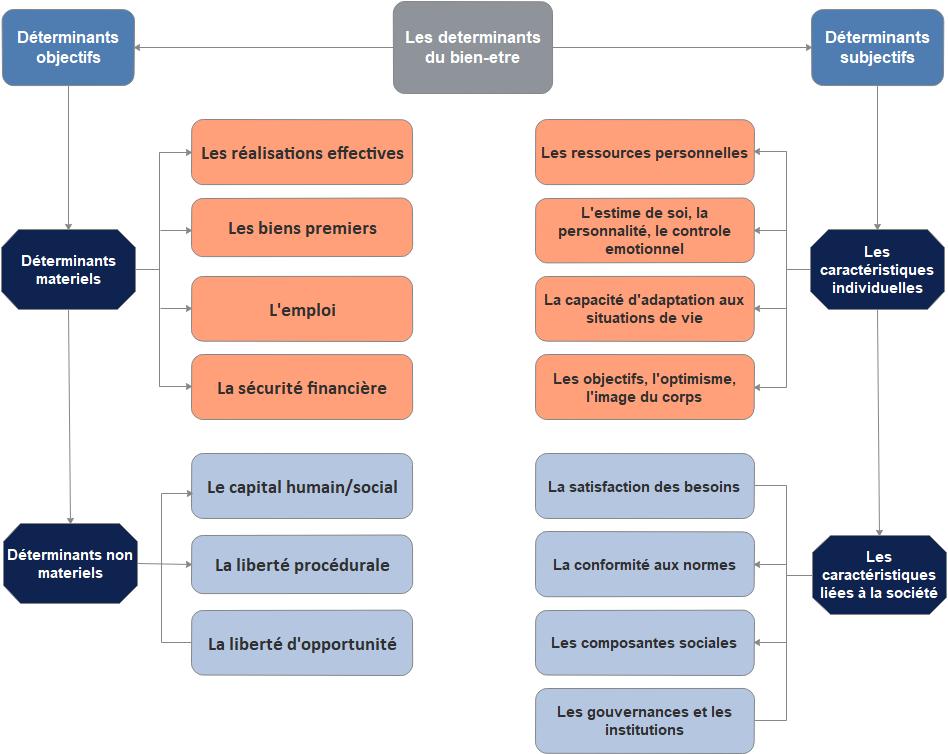

I.3 Les déterminants du bien-être

La notion du bien-être est influencée par de nombreux éléments appelés déterminants. Nous regroupons ces déterminants en deux grandes catégories :

● Les déterminants objectifs : cette catégorie renvoie à l’ensemble des composantes de conditions de vie matérielles et immatérielles qui peuvent générer un sentiment de bienêtre chez l’ensemble de la population.

● Les déterminants subjectifs : cette deuxième catégorie tient en compte l’évaluation subjective que chacun porte de sa vie ou de la société à laquelle il appartient, c’est-à-dire une évaluation personnelle et incontestée d’un sentiment de bien-être.

25

Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville

I.4 Perception spatiale du bien-être

La perception représente l’ensemble des mécanismes et des processus par lesquels l’organisme prend connaissance du monde et de son environnement sur la base des informations élaborées par ses sens (Le Grand Dictionnaire de la psychologie Larousse, 2002). La perception de l’espace quant à elle, est un processus de filtrage successif du réel, qui conduit à passer d’une réalité objective à une perception subjective d’un espace (A. Bailly, 1977).

L’espace est une notion très vaste, c’est pourquoi avant de parler de la relation hommeespace nous devons tout d’abord décrire les trois dimensions de l’espace que les géographes ont introduit. L'espace s'appréhende en trois temps :

● L'espace de vie que Ph. Gervais-Lambony définit comme l’espace où s’inscrivent la vie quotidienne et l'univers relationnel des citadins, et M. Lussault comme l'espace des pratiques spatiales, ou l’environnement extérieur.

26

Figure 9 : Les déterminants du bien-être (Source : Tite Voltaire SOUPENE, 2011 modifié par auteures)

Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville

● L’espace vécu qui représente la relation subjective que tissent les habitants avec leurs lieux de vie. Sa connaissance passe par la prise en compte de leurs pratiques, leurs représentations, c'est-à-dire de leur perception-appréciation, et leurs imaginaires.

● L’espace perçu qui se constitue par la perception de l'espace de vie et l’espace vécu. Et c'est cet espace qui définit la relation avec l'altérité en créant ainsi une cohésion, une continuité comme il peut générer une coupure.

La problématique du bien-être repose souvent sur des paramètres objectifs, cependant, elle renvoie implicitement aux notions d’appartenance et d’appropriation qui sont des paramètres subjectifs. De nombreuses études se sont intéressées aux relations et aux interrelations entre l’individu et son espace. Ils ont finalement conclu qu’il existe un lien étroit entre la qualité de l’espace et la satisfaction perçue par les habitants. L’homme, par ses capacités visuelles, capte l’information que l’espace lui envoie, l’analyse et la comprend. La compréhension de l’espace dans lequel il se trouve et la capacité à pouvoir s’y projeter permet à l’utilisateur de s’approprier l’espace à sa manière. Cette appropriation va générer en revanche un sentiment de bien-être.

Un espace de bien-être est donc un espace dans lequel on retrouve un croisement entre les composantes objectives de cet espace et les composantes individuelles et subjectives de celui-ci.

C'est pourquoi le concept clé retenu dans notre recherche est celui de l’appréciation subjective fondée sur la perception individuelle des individus. Pour saisir cette appréciation, plusieurs indicateurs liés à la satisfaction ont été identifiés, notamment les caractéristiques, les désirs et les aspirations personnelles ainsi que les sentiments particuliers et la capacité d'adaptation. Il s'agirait donc d'identifier ses indicateurs, que nous évoquerons par la suite dans ce chapitre et qui permettront à l'individu de se sentir mieux et de se projeter dans l'espace conçu.

II. Le bien-être architectural : Concevoir pour le bien-être

Plusieurs études se sont intéressées aux interactions de l’espace architectural avec l’être humain. L’un des premiers architectes à s’être intéressé à la problématique d’humaniser l’espace architectural en donnant une meilleure qualité spatiale à celui-ci a été Alvar Aalto « Humaniser l'architecture revient à l'améliorer et exige un fonctionnalisme dépassant de beaucoup le seul domaine technique. On ne peut y parvenir que par des méthodes architecturales - en mettant en œuvre et en combinant différents phénomènes techniques afin d'offrir à l’homme la vie la plus harmonieuse possible. » (Alvar Aalto, la table blanche et autres textes, 2012).

27

Chapitre II : Le bien-être urbatectural : une approche à deux échelles pour bien vivre la ville

Dans les années cinquante, une collaboration est faite entre l’architecte Louis Kahn et le médecin Jonas Salk pour construire un établissement de recherche capable de stimuler la créativité des scientifiques. Cette collaboration a prouvé que la conception architecturale agit sur les pensées, les humeurs et les comportements des scientifiques et donc sur leur bien-être.

A partir des années quatre-vingt-dix, les chercheurs ont commencé à s'intéresser aux interactions de l’espace architectural avec le bien-être humain. La neuro-architecture est l'une des études qui s'intéressent à la façon dont notre corps et notre cerveau réagissent à l'architecture. D'après cette étude, l'espace architectural affecte fortement la dimension physique ainsi que psychique de l'être humain et donc son bien-être

II.1 Influence de l’espace architectural sur l’être humain

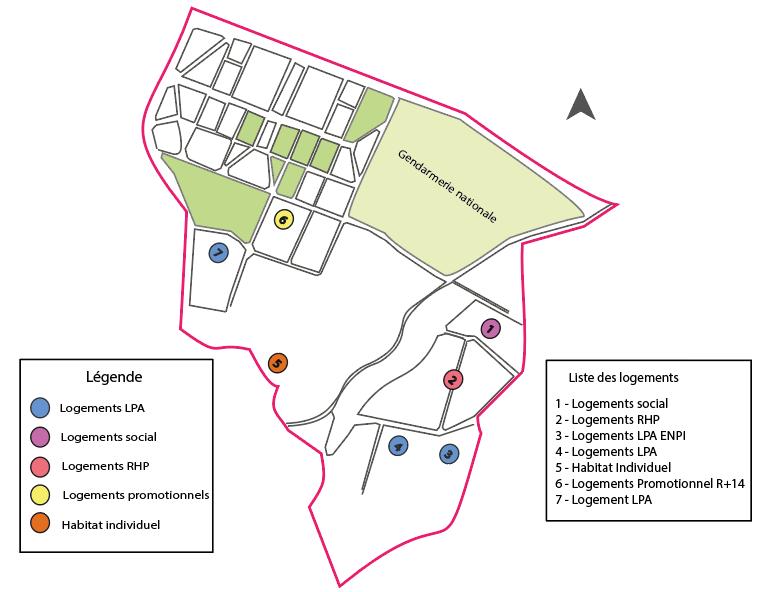

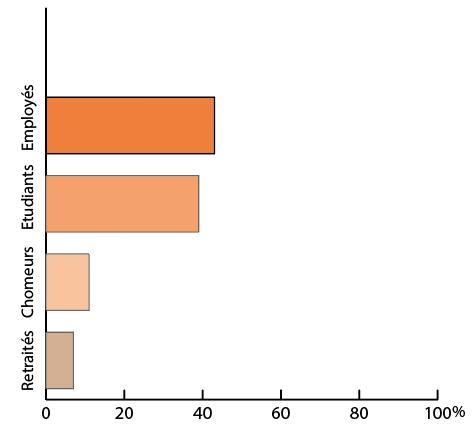

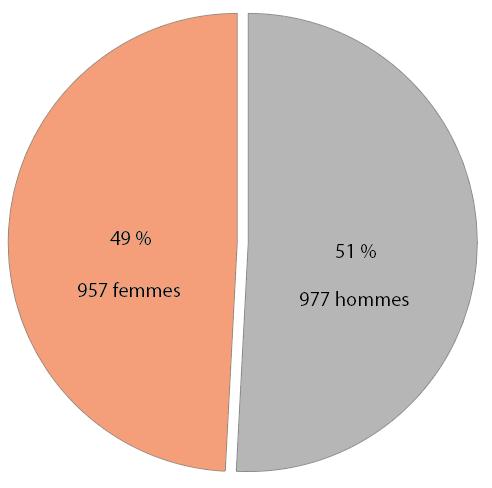

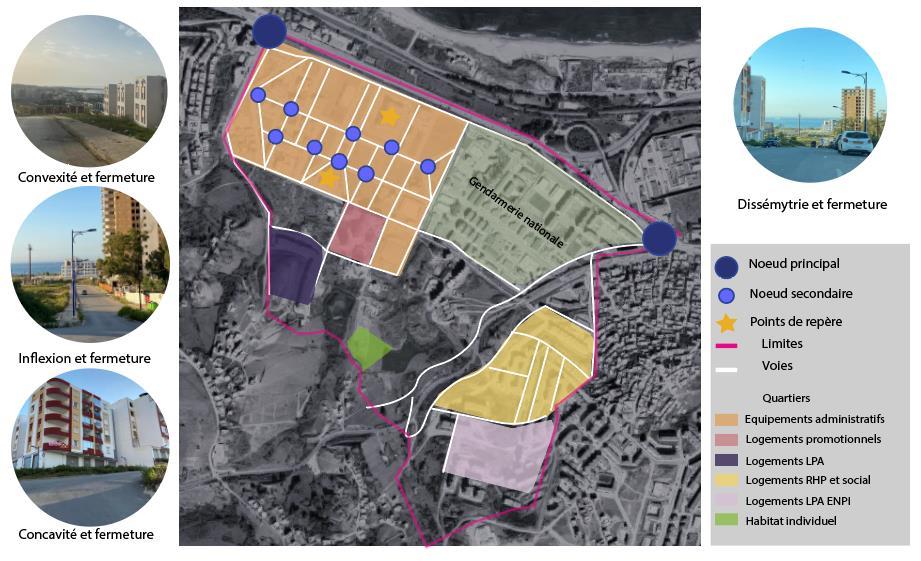

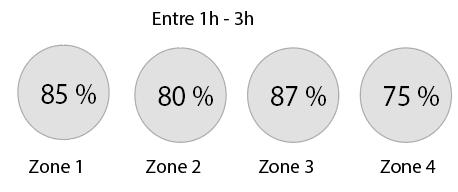

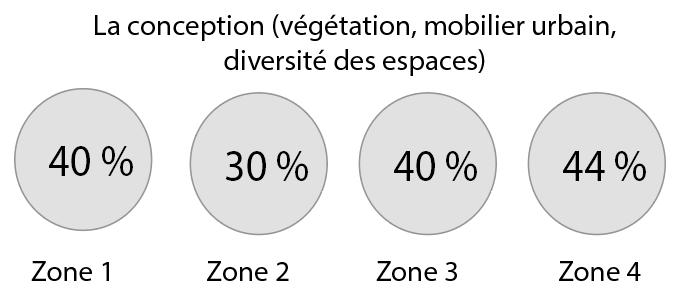

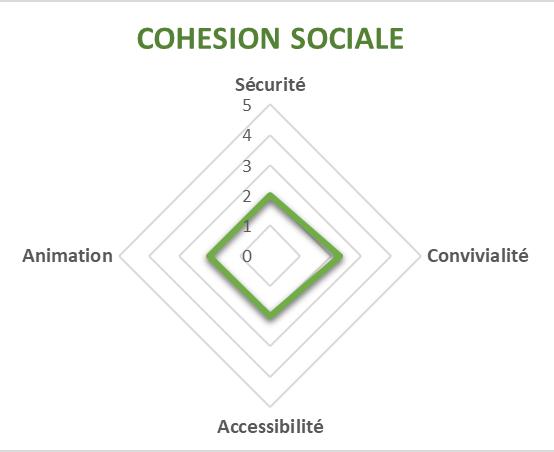

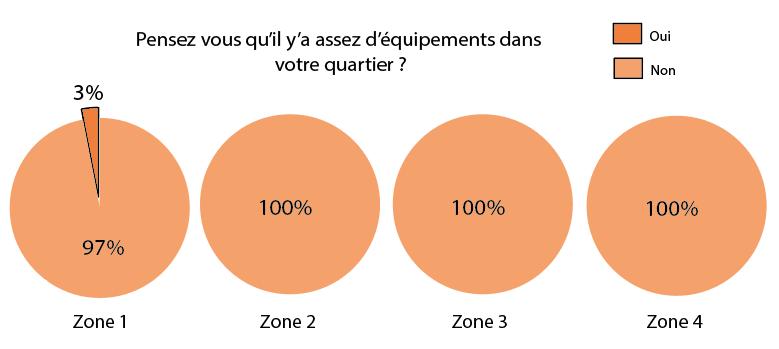

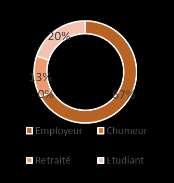

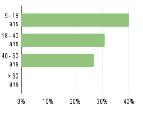

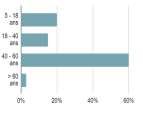

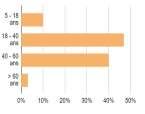

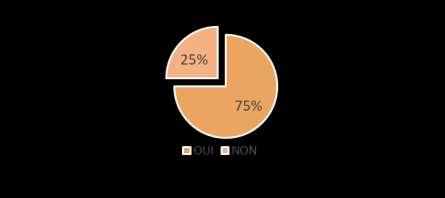

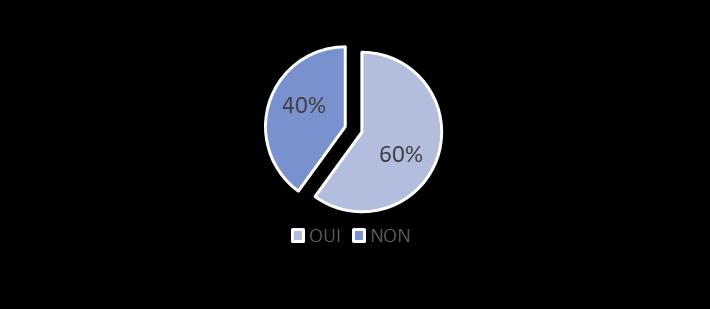

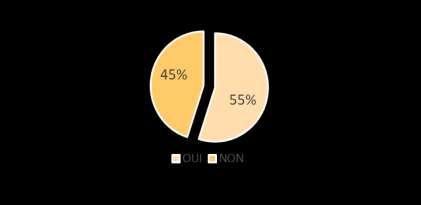

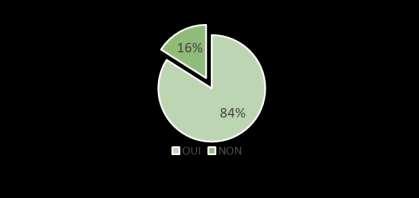

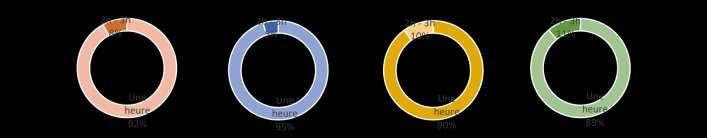

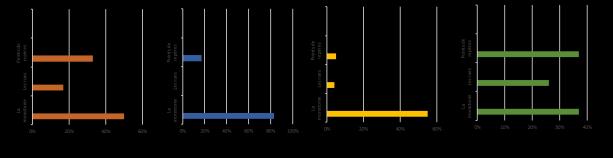

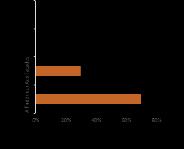

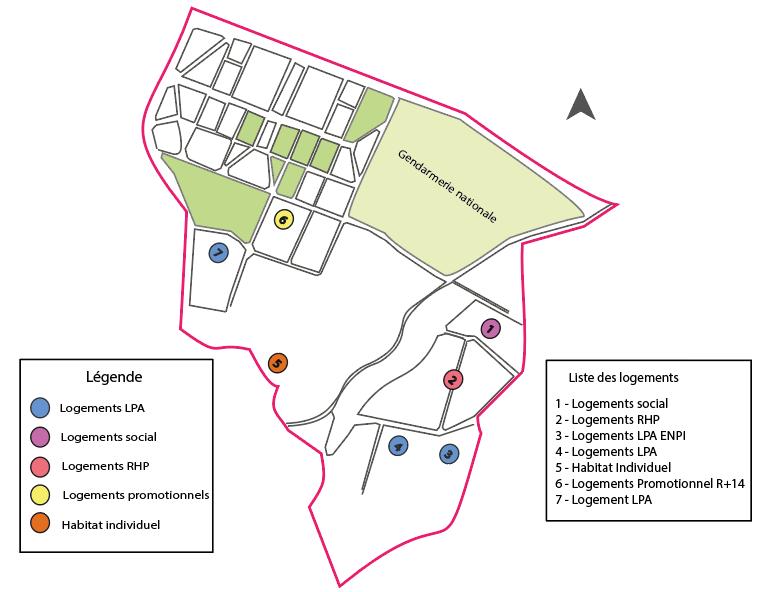

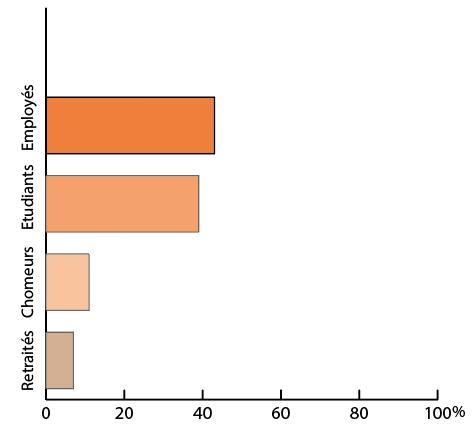

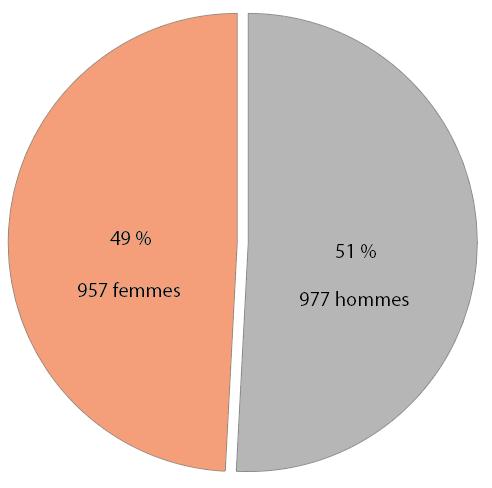

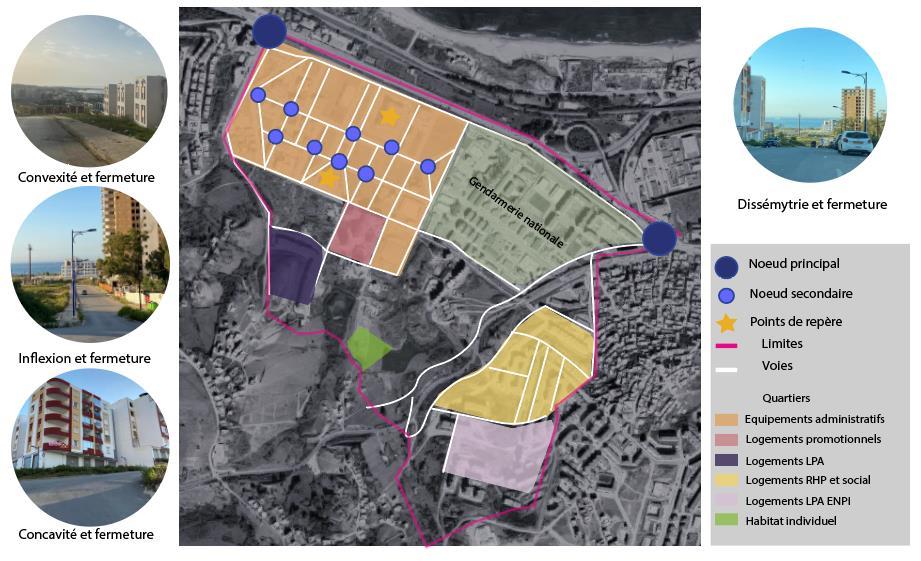

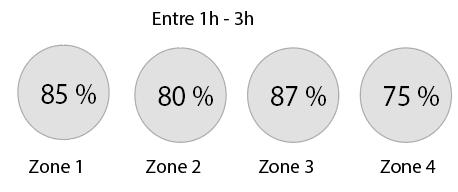

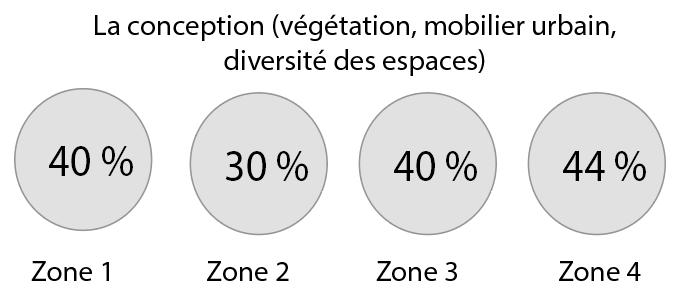

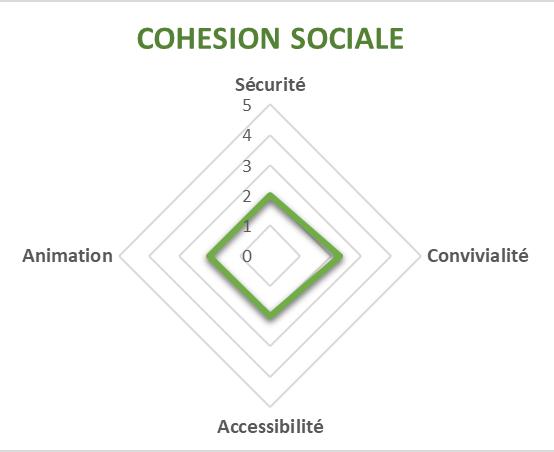

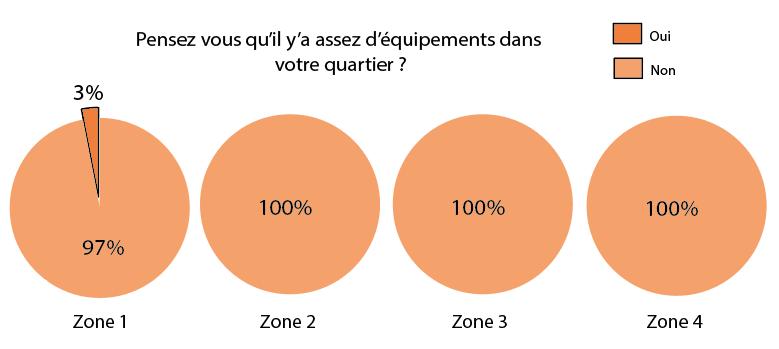

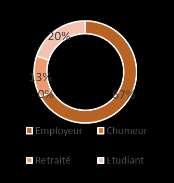

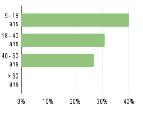

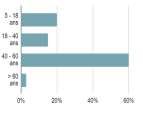

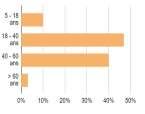

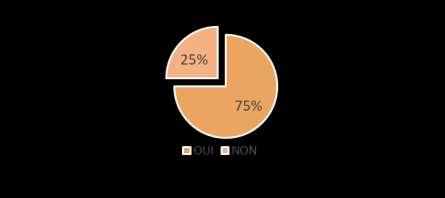

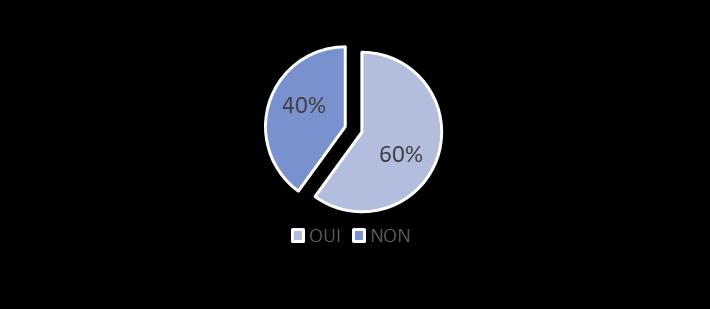

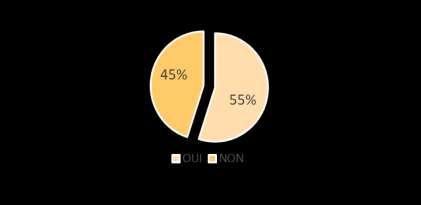

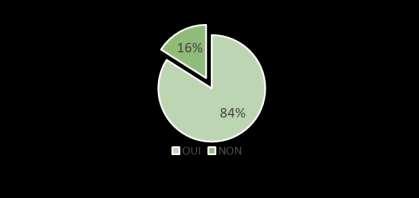

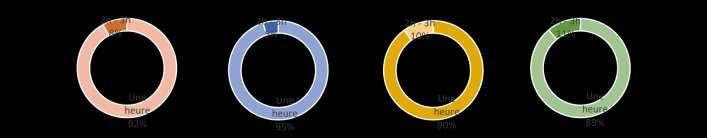

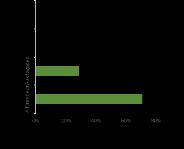

D’après plusieurs études l’impact des espaces architecturaux sur les personnes qui les utilisent est énorme. Les matériaux de construction, la lumière, la ventilation et la disposition spatiale peuvent tous affecter le bien-être mental et physique des habitants.