7 minute read

Wie alles begann

Weshalb die Spülmaschine erfunden wurde und was daraus geworden ist

Wer hat eigentlich die Spülmaschine erfunden? Eine Millionenfrage bei „Wer wird Millionär?“. Und aller Wahrscheinlichkeit nach müsste RTL den Betrag nicht ausbezahlen.

Advertisement

Wer hat’s erfunden? Nein, die Schweizer waren es ebenso wenig wie Miele. Immerhin, Meiko könnte man bei jemandem, der in der Englerstraße in Offenburg arbeitet, als Antwort gelten lassen – auch wenn sie nicht ganz richtig ist.

Die richtige Antwort ist Josephine Cochrane. Mal taucht sie als Josephine G. Cochbaf in den digitalisierten Unterlagen des US-Patentamtes auf, mal als J. G. Goohran. Schon zweimal zuvor, so Lynn Gref in ihrem Buch „The Rise and Fall of American Technology“, hatte es Patentanmeldungen für die Spülmaschine gegeben: 1850 von Joel Houghton und fünf Jahre später von L.A. Alexander; beides eher theoretische Ansätze, denn sauber wurde das Geschirr mit diesen Männer-Erfindungen nicht.

Cochrane beschrieb einmal die ganz praktischen Gründe, die sie zu ihrer Erfindung motiviert hatten. Ihre Haushaltshilfen produzierten beim Abspülen einfach zu viel Bruch; und das bei dem wertvollen Porzellan aus China und England. Dass eine Frau die funktionierende Spülmaschine erfunden hat, verwundert nicht, eher schon, dass es eine Frau war, die sich nie selbst um den Abwasch kümmern musste, denn ihre Familie war sehr wohlhabend. Aber das Erfinden lag irgendwie in den Genen der Familie. Josephines Großvater John Fitch war der Erfinder eines Dampfschiffes, das erst, mehr schlecht als recht, mit einem Heckschaufelrad und dann erfolgreich mit einer Schiffsschraube angetrieben wurde. Das Spülmaschinenpatent von Josephine Cochrane wurde am 31. Dezember 1885 eingetragen – sie war damit die erste Frau, deren Erfindung patentiert wurde. Nach dem Tod ihres Mannes war Cochrane wirtschaftlich alles andere als gut gestellt und musste ihre Idee möglichst schnell vermarkten. Sie gründete das Maschinenbau-Unternehmen „Cochran’s Crescent Washing Machine Company“. Ihre Spülmaschinen wurden zunächst ausschließlich an Hotels und Restaurants vertrieben.

Maschinen anfangs zu teuer: 4 Jahresgehälter eines Tellerwäschers

Weltausstellung 1893 in Chicago: Der Reißverschluss, der elektrische Stuhl und die Geschirrspülmaschine wurden als Top-Neuheiten präsentiert. Cochrane fand mit ihren noch handangetriebenen und mehr als zwei Meter hohen Prototypen ein zwar staunendes, aber noch nicht kaufbereites Publikum vor. Die Maschinen waren damals einfach zu teuer, dies vor allem im Vergleich zu den geringen Lohnkosten für einen Tellerwäscher. Für die rund 800 Dollar, die die Maschine kostete, hätte man einen Vollzeitspüler vier Jahre 10 Stunden am Tag bezahlen können. Da tat auch nichts zur Sache, dass die Erfindung von Josephine mit dem Preis für die beste mechanische Konstruktion geehrt wurde. In der Urkunde ist allerdings nicht sie verzeichnet, sondern ein Mister Cochrane; Frauen waren damals als Ausstellerinnen nicht zugelassen.

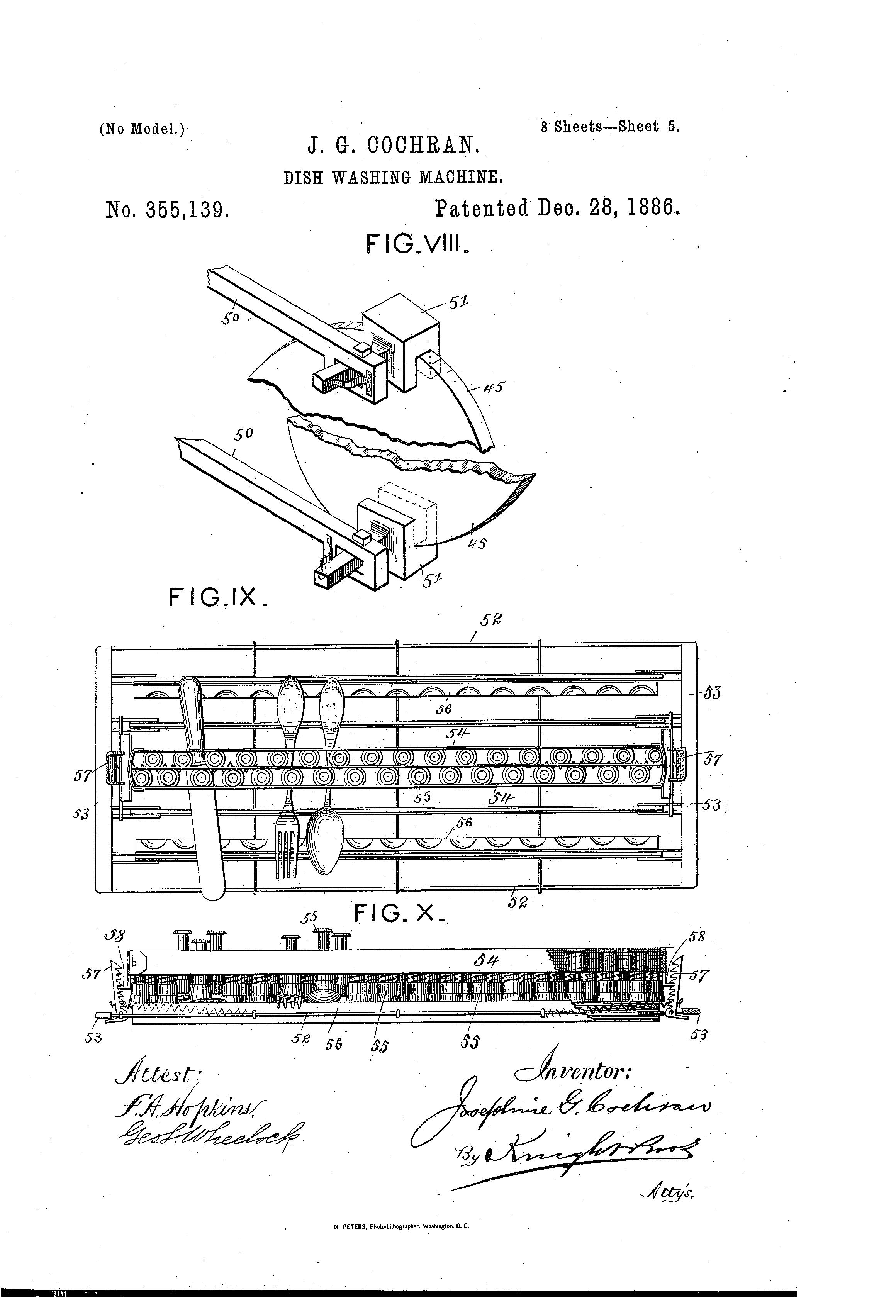

Der technische Aufbau der ersten Spülmaschinen war sehr einfach. Cochranes Idee bestand darin, ein Gerät zu entwickeln, in das ein Drahtbehältnis für Geschirr eingefügt wurde. Der Behälter wurde in einem Rad befestigt, das flach in einem Kupferboiler liegt. Dann wird heißes Seifenwasser eingegossen. Durch die zunächst noch manuelle Drehung des Rades rotiert auch das Geschirr im Wasser und wird so gesäubert.

Sebastian Weidlich und Markus Knüpfer haben im Jahr 2011 die technischen Ansätze der Spülverfahren unterschiedlicher Hersteller in einer Untersuchung an der Technischen Universität Chemnitz herausgearbeitet. Damals wie heute war es vor allem die richtige Abstimmung zwischen Wasserdruck, Temperatur und Reinigungsmittel, die den Erfolg des maschinellen Spülens ausmachte. Das galt für gewerbliche Spülmaschinen ebenso wie für solche, die im Privathaushalt zum Einsatz kamen.

Kurt-Christian, der Sohn des Miele-Mitbegründers Reinhard Zinkann, war während einer USA-Reise auf die Marktlücke in Deutschland aufmerksam geworden und fand, es sei eine passende Ergänzung zum Miele-Programm aus Milchzentrifugen, Wasch- und Buttermaschinen. Und so sah denn das Modell A auch aus wie ein aus Metall gefertigter Butterbottich auf vier Füßen, in dem ein Propeller das heiße Wasser verwirbelte.

Wie Cochrane dachten auch Carl Miele und Zinkann in ihrer alten Mühle in Herzebrock bei Gütersloh sowie Oskar Meier und Franz Konrad in ihrer Offenburger Hinterhof-Werkstatt zunächst ausschließlich an die gewerbliche Kundschaft in Hotels und Restaurants, als sie ihre Maschinen entwickelten.

Schon im Gründungsjahr 1927 stellte Meiko das erste Produkt auf der Oberrheinmesse vor, zwei Jahre später war es die Zentrifugenfabrik Miele & Cie., die eine serienreife, elektrisch angetriebene Geschirrspülmaschine für jedermann auf den Markt brachte. Allerdings wurde die Produktion kurz darauf wieder eingestellt. Nicht nur in Deutschland war der Markt noch nicht weit genug.

Auszug aus der Patentschrift von Josephine Cochrane. Und eine Anzeige zur Weltausstellung 1893

Das Modell A von Miele kostete gut 400 Reichsmark; der Anschaffungspreis entsprach also ungefähr dem Lohn, den eine Haushaltshilfe in drei Jahren bekam, so Reinhild Portmann, bei Miele verantwortlich für die Unternehmenskommunikation im Bereich Spültechnik. Beim Modell A wurden zwei Drahtkörbe für das Geschirr in einen Metallbottich eingehängt. Nach dem Einräumen wurde heißes Wasser in den Bottich gefüllt.

Ein Elektromotor treibt einen Propeller an, der Wasser gegen das Geschirr wirbelt und es so säubert. Es dauerte bis 1960, bis Miele mit den ersten Vollautomaten wirtschaftliche Stückzahlen produzieren und verkaufen konnte. Zu dem Zeitpunkt war Meiko im gewerblichen Bereich längst erfolgreich.

Wie nicht selten bei technischen Weiterentwicklungen wurden von unterschiedlichen Konstrukteuren ähnliche und parallele Überlegungen angestellt. Neben Meiko und Miele hatten sich auch das Offenburger Maschinenbauunternehmen von Kaspar Martin und der badische Ingenieur Karl Winterhalter in Endingen Gedanken zur Entwicklung der Spülmaschine gemacht.

Kurz vor ihrem Tod verkaufte Cochrane ihr Unternehmen an die Firma Kitchenaid. Von dort gelangten die Patente 1926 zur Hobart Manufacturing Company von Clarence Charles Hobart – CC, wie er im Unternehmen genannt wurde. Viele Jahre später übernahm die deutsche Tochter von Hobart auch die Spülmaschinensparte der Firma K. Martin, die der damalige Eigentümer Wilhelm Kaufmann 1960 an das zunächst noch in Hamburg ansässige Unternehmen veräußerte. Hobart zog um nach Offenburg, das so zur weltweiten Hauptstadt für gewerbliche Geschirrspülmaschinen wurde. Mehr als zweitausend Menschen aus der Region verdienen heute bei Meiko und Hobart allein am Standort Offenburg ihr Geld.

Zahlreiche Parallelen gab es zwischen Winterhalter und Oskar Meier in den schwierigen ersten Nachkriegsjahren. Beide mussten bei null anfangen. Meier aufgrund der Zerstörung der Meiko-Produktionsstätten, Winterhalter als arbeitsloser Ingenieur, der den Krieg bei Dornier im Flugzeugbau überstanden hatte. Beide litten unter Rohstoffmangel und verbauten Kriegsschrott, Metallreste aus abgestürzten Flugzeugen oder zerstörten Eisenbahnwagen in ihren ersten Produkten. Und beide begannen mit allem anderen, nur nicht mit Spülmaschinen. Feuerzeuge und Küchengeräte waren es bei Meiko, Fritteusen und Heizöfen bei Winterhalter, der auch mit der sogenannten „Backhexe“ (1949) eine Basis für den Erfolg des Unternehmens schuf, einer elektrisch beheizbaren Backröhre, die sich gelegentlich noch heute auf den Dachböden schwäbischer Haushalte finden lässt. Winterhalters erster Geschirrspüler, die GS 60, wurde 1957 gebaut; da hatte die Firma gerade mal sieben Mitarbeiter.

Die Entwicklung ist rasend schnell gegangen. Heute können Maschinendaten via App eingesehen werden. Und die früher gefürchteten „Problemteller“ mit Stärke, eingebrannter Milch, Spinat oder Lippenstift- und Teerändern an den Tassen bereiten im Zusammenspiel von Sprüharm, Druck und Volumen der Wasserstrahlen und der Reinigungschemie keine Probleme mehr. In den letzten Jahren stehen der nachhaltige und immer sparsamere Umgang mit Wasser und Chemie im Vordergrund. Abluft- und Abwasserwärmerückgewinnung senken die Stromkosten, und der Wasser- und Chemieverbrauch hat sich extrem reduziert.

Und längst ist auch die Frage beantwortet, wer umweltschonender spült: Mensch oder Maschine. Die Untersuchung, die der Bonner Physiker Rainer Stamminger im „International Journal of Consumer Studies“ veröffentlichte, ist eindeutig: Die Maschine ist günstiger, um rund 30 Prozent bei den Energiekosten und um mehr als 50 Prozent beim Wasserverbrauch.

Was Meiko stark macht

Die DNA (Desoxyribonukleinsäure) ist ein Biomolekül, das sämtliche Erbinformationen eines Organismus in sich trägt. Übertragen gibt es das auch für Unternehmen.

Was aber sind die einzigartigen, unverwechselbaren Eigenschaften, die Meiko von allen anderen unterscheidet? Etwas, das sich auch über die Erschließung neuer Märkte, Produktinnovationen oder Geschäftsführerwechsel hinweg nicht verändert – ja nicht verändern darf. Ein Claim oder Werbe-Slogan ist nicht die DNA – diese sollen sich vielmehr aus der DNA ableiten, genauso wie Werte und Eigenschaften.

Die Meiko-DNA: Meiko gehört einer Stiftung, die weltweit eine wirtschaftlich erfolgreiche Technologieführerschaft im Rahmen des fairen Umgangs mit Kunden und Mitarbeitern anstrebt. Mit Oskar Meier und Franz Konrad, Rosel Meier, Herbert Herp und Heinrich Menges, Dr. Ulf Starke, Burkhard Randel und Dr. Stefan Scheringer hat die Meiko über 90 Jahre hinweg gerade mal acht Geschäftsführer gehabt, und der Unternehmensgründer war fast 40 Jahre in der Firma aktiv. Das prägt.

Franz Konrad Oskar Meier Rosel Meier 1927 1939 1927 1965 1965 1979

Heinrich Menges Herbert Herp Dr. Ulf Starke

1974 1979 1979 1981 1980 2000 Burkhard Randel 2000 2014 Dr. Stefan Scheringer 2000 bis heute

(Daten gemäß Handelsregister-Eintrag)

MEI K O Erfindergeist Ökologie WasserInnovationMenschauthentisch erfolgreich bescheiden digital Compliance Kultur NachhaltigkeitKundenwunsch Technologieführer beständig kreativ Solidität Stiftung traditionell transparent umweltschonend Verantwortung Verlässlichkeit Vertrauen Weltmarkt Zertifizierung Normen partnerschaftlich Quelleprofessionell Prozessqualität Qualität Reinheit Mehrwert Maschinenbau ServiceLeistung effizient Präzision Mut Ethik sozial fair sauber Problemlösungglaubwürdig