BACHILLERATO ANDALUCÍA

HISTORIA de España HÉRCULES

Manual práctico para la PAU

ANDALUCÍA

BACHILLERATO

PAU

HÉRCULES algaida

Manual práctico para la PAU

HISTORIA de España

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS I

RAÍCES HISTÓRICAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

• Contenido

• Preguntas relacionadas con el Bloque I de la PAU

• Documentos 14

• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 15 1. Introducción 16

2. La Prehistoria 17

3. La Hispania prerromana 24

4. La Hispania romana 28

5. La monarquía visigoda (507–711) 34

6. Al-Ándalus 37

7. Los reinos cristianos: nacimiento y expansión 43

8. Los reinos cristianos: la Baja Edad Media 47

9. Los reinos cristianos: organización política, social, económica y cultural 48

Preparando la PAU

• Modelo de prueba 52

• Una buena respuesta 52

• Ahora nosotros 55

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS I

LA MONARQUÍA HISPÁNICA: FORMACIÓN Y EXPANSIÓN (1474-1700)

• Contenido

• Preguntas relacionadas con el Bloque I de la PAU

• Documentos 56

• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 57

1. Los Reyes Católicos 58

2. Los Austrias mayores 65

3. Los Austrias menores 75

Preparando la PAU

• Modelo de prueba 82

• Una buena respuesta 82

• Ahora nosotros 85 2

3

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS I

EL SIGLO XVIII: LOS BORBONES Y EL REFORMISMO (1700-1788)

• Contenido

• Preguntas relacionadas con el Bloque I de la PAU

• Documentos 86

• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 87

1. Felipe V (1701-1746): la génesis de la España borbónica 88

2. Fernando VI (1746-1759): la recuperación de España a través de la neutralidad 97

3. Carlos III (1759-1788): el camino hacia el progreso 99

4. El siglo XVIII español: problemáticas económicas y sociales 106

5. La Ilustración en la España del siglo XVIII 112

Preparando la PAU

• Modelo de prueba 116

• Una buena respuesta 116

• Ahora nosotros 119

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS II

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN: LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO (1788-1833)

• Contenido

• Documentos PAU

• Temas PAU 120

• ¿Qué información debo incluir si me preguntan…

1. La crisis de la monarquía

2. La guerra de la Independencia (1808-1814)

3. Los inicios del liberalismo en España. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 132

4. Restauración del absolutismo e intentos liberales durante el reinado de Fernando VII 138

5. La independencia de las colonias americanas (1808-1824) 143

Preparando la PAU

• Modelo de prueba 145

• Una buena respuesta 146

• Ahora nosotros 149 4

5

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS II

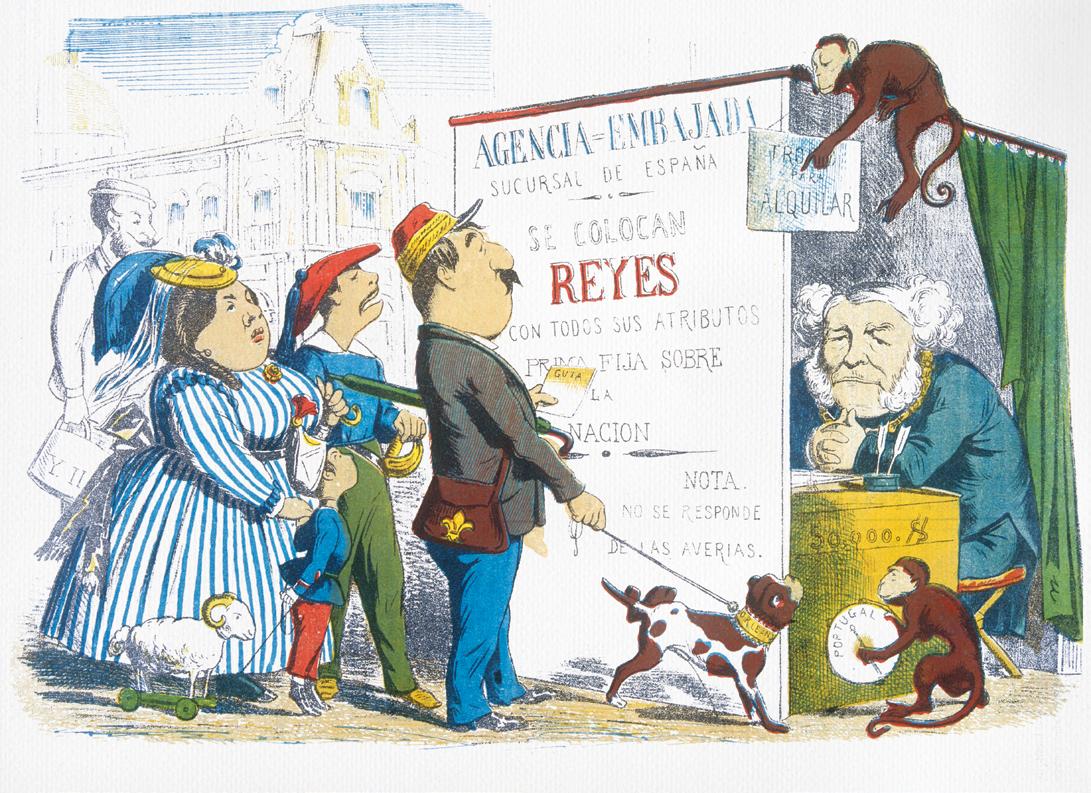

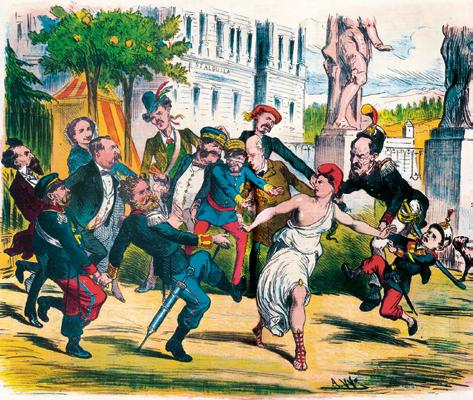

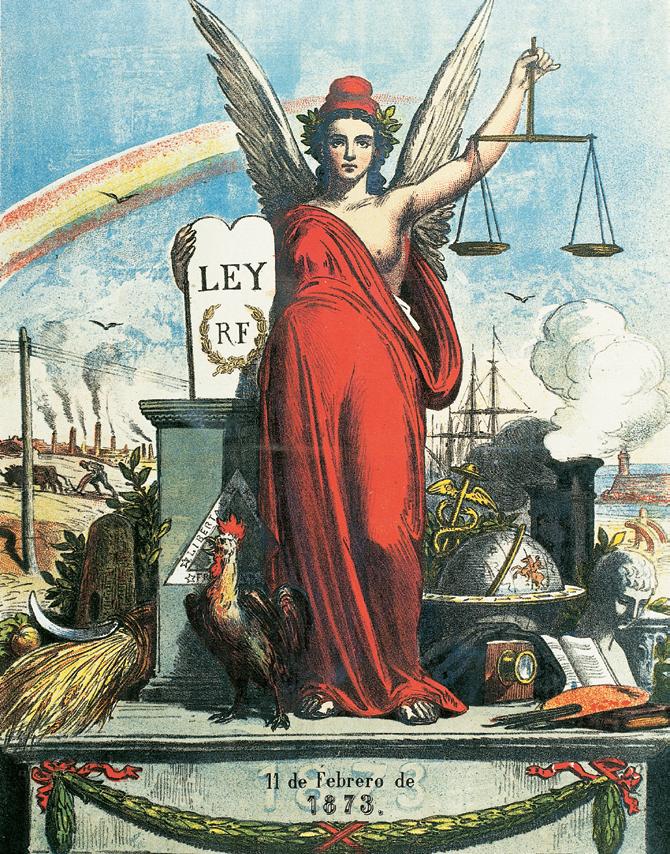

EL ESTADO LIBERAL: ISABEL II Y EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1833-1874)

• Contenido

• Documentos PAU

• Temas PAU 150

• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 151

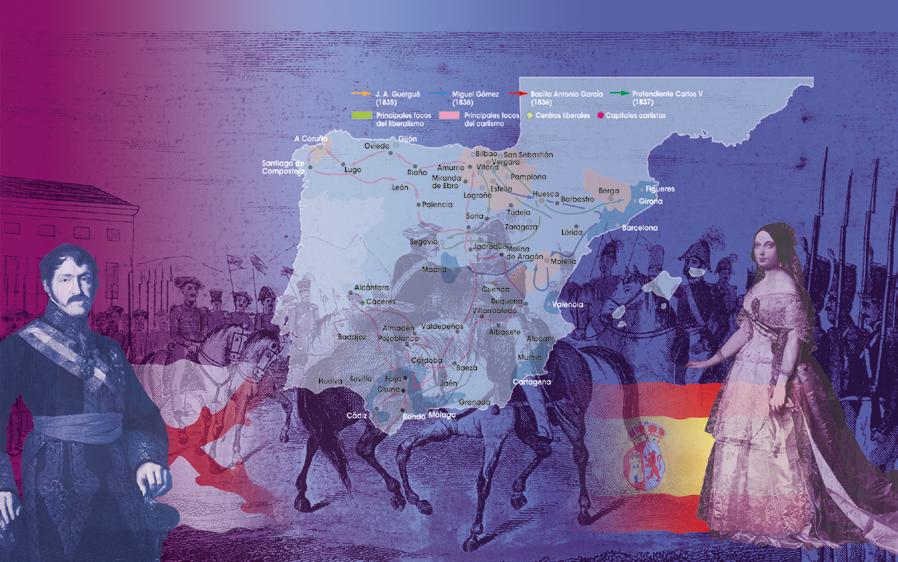

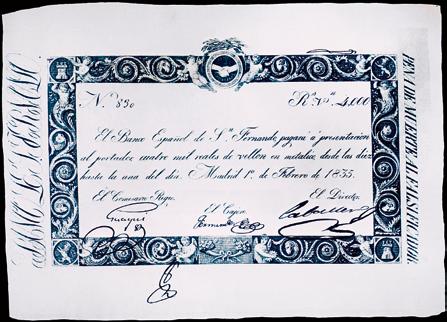

1. La España de Isabel II (1833-1868) 152

2. El Sexenio Democrático (1868-1874) 171

Preparando la PAU

• Modelo de prueba 182

• Una buena respuesta 183

• Ahora nosotros 187

6

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS II

LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA. UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902)

• Contenido

• Documentos PAU

• Temas PAU 188

• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 189

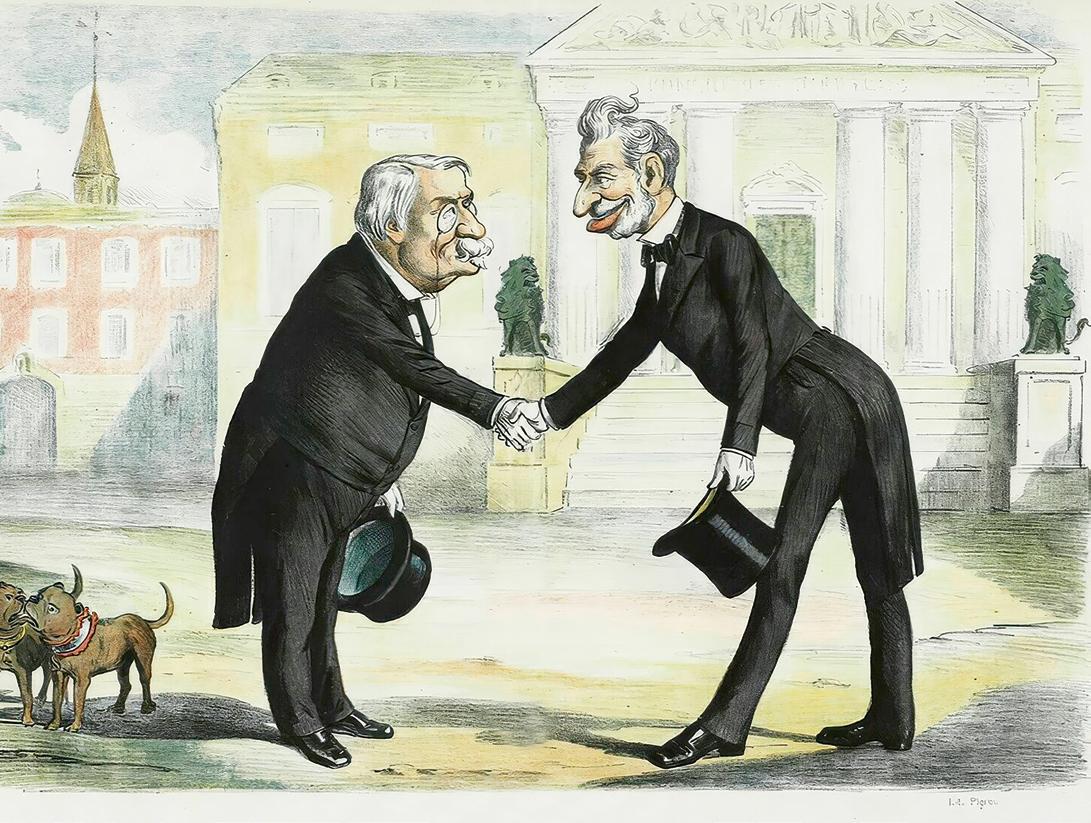

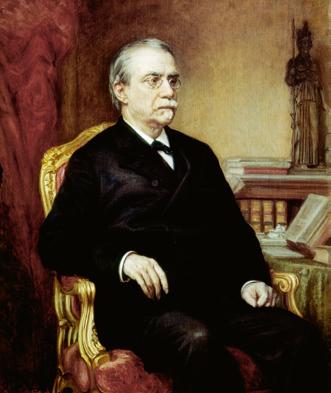

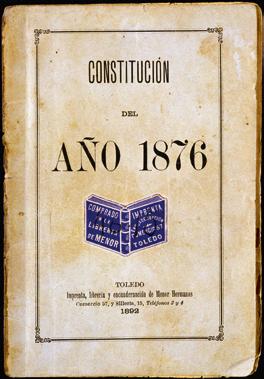

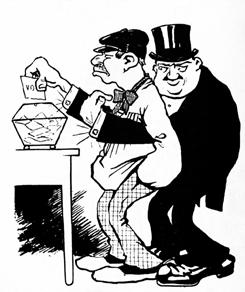

1. La implantación del régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista

190

2. El régimen de la Restauración. Alfonso XII y la regencia. La alternancia conservadora y liberal 199

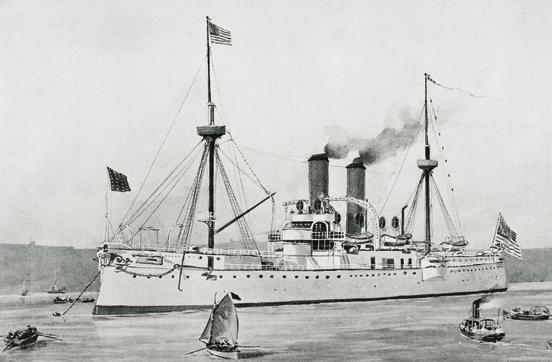

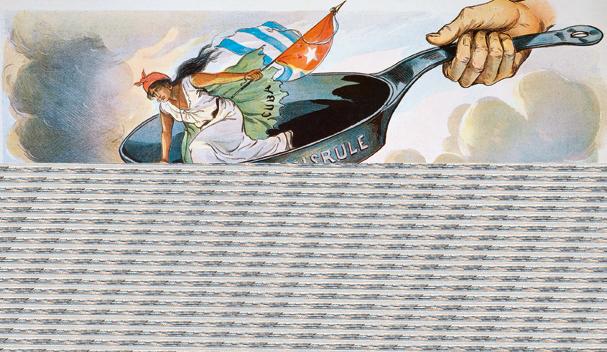

3. Guerra colonial y crisis de 1898 204 Preparando la PAU

• Modelo de prueba 213

• Una buena respuesta 214

• Ahora nosotros 217

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS II

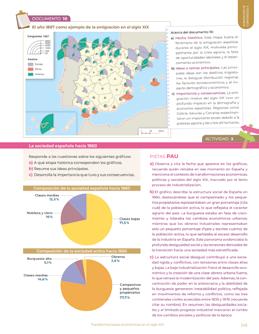

TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX

• Contenido

• Documentos PAU

• Temas PAU 218

• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 219

1. Contexto histórico y económico en España durante el siglo XIX 220

2. Cambios agrarios durante el siglo XIX. Las desamortizaciones 221

3. La transición al capitalismo en el siglo XIX: industrialización y movimiento obrero 230

4. Comercio, finanzas e infraestructuras en el siglo XIX 236

5. Regiones económicas y desequilibrios territoriales 239

6. Transformaciones sociales derivadas de los cambios económicos 241

7. La crisis económica de finales del siglo XIX 245

Preparando la PAU

• Modelo de prueba 246

• Una buena respuesta 247

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS III

CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1902-1931)

• Contenido

• Documentos PAU

• Temas PAU 252

• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 253

1. Alfonso XIII y los intentos de regeneración del sistema político (1902-1917) 254

2. La revolución de 1917 y la crisis del sistema político de la Restauración 265

3. La dictadura de Primo de Rivera (1923-30) 271

4. El final de la monarquía de Alfonso XIII 273

Preparando la PAU

• Modelo de prueba 273

• Una buena respuesta 274

• Ahora nosotros 277 8

LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL (1931-1939)

• Contenido

• Documentos PAU

• Temas PAU 278

• ¿Qué información debo incluir si me preguntan…

2. La Guerra Civil (1936-1939)

Preparando la PAU

279

1. La Segunda República (1931-1936) 280

292

• Modelo de prueba 308

• Una buena respuesta

• Ahora nosotros

309

313

• Contenido

• Documentos PAU

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS III

• Ahora nosotros 251 7 LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)

• Temas PAU 314

• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 315

1. La creación del Estado franquista 316

2. El Estado franquista: del desarrollismo a la crisis final (1959-1975) 331

Preparando la PAU

• Modelo de prueba 336

• Una buena respuesta 337

• Ahora nosotros 339

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS III AGRUPACIÓN

NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975)

• Contenido

• Documentos PAU

• Temas PAU 340

• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 341

1. El proceso de transición a la democracia actual 342

2. La Constitución de 1978 y los primeros gobiernos democráticos (1978-1982) 348

3. La etapa socialista: modernización e integración europea (1982-1996) 354

4. La alternancia política en democracia (1996-2012) 358

5. Los años recientes (2012-2025) 362

Preparando la PAU

• Modelo de prueba 365

• Una buena respuesta 366

• Ahora nosotros 367

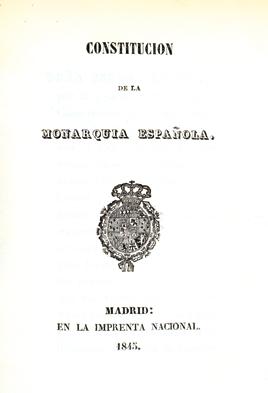

1. Apéndice de constituciones comentadas y comparadas 369

2. Modelos de prueba reales y sus soluciones 390

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN

1. INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

En este apartado vamos a comprender cómo funciona la nueva prueba de Historia de España de la PAU en Andalucía. A lo largo de las próximas páginas vamos a desentrañar para ti todos los entresijos del examen explicándote paso a paso en qué consiste. Procuraremos detallar cada ejercicio acompañándote en el proceso de preparación y aportando recomendaciones y consejos.

Como viene siendo habitual, la prueba tiene un componente memorístico importante y se combina con ciertos elementos de juicio crítico e interpretación. El reto para ti estará en combinar de forma adecuada los conocimientos teóricos, la interpretación de fuentes y una importante capacidad de síntesis. En términos generales el examen se compone de tres bloques o ejercicios cuya realización deberá completarse en un tiempo no superior a 90 minutos. Ahora vamos a echarle un vistazo en profundidad.

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

La prueba de Historia de España se divide en tres ejercicios denominados bloques:

• El Bloque I consta de dos cuestiones obligatorias de respuesta abierta.

• El Bloque II es un ejercicio de análisis de una fuente histórica que contiene tres preguntas de respuesta abierta.

• El Bloque III requiere del desarrollo de un tema.

Mientras que en el Bloque I no se ofrece opcionalidad, los Bloques II y III se presentan por itinerarios. Deberás escoger las opciones que más te convengan siguiendo este esquema:

I

Itinerario A

Dos cuestiones de respuesta abierta

Itinerario B

II

Fuente escrita siglo XIX

Fuente visual siglo XIX

Fuente escrita siglo XX

Fuente visual siglo XX

Opción A de tema de desarrollo del siglo XX

III

Opción B de tema de desarrollo del siglo XX

Opción B de tema de desarrollo del siglo XIX = + = +

Opción A de tema de desarrollo del siglo XIX

DE LA PRUEBA

Resumiendo, esto es lo que tienes que saber:

Parte no seleccionable

• Bloque I. Dos preguntas obligatorias, de extensión variable pero no superior a 500 palabras. Cada una de ellas con una puntuación máxima de 1 punto.

Parte seleccionable: itinerario A o itinerario B

• Bloque II. Consiste en el análisis de un documento. En el caso de que hayas seleccionado el itinerario A , se ofrecen dos fuentes que versan sobre el siglo XIX y, en el caso de que hayas seleccionado el itinerario B, estas se corresponden con el siglo XX. Deberás elegir una de esas fuentes para responder a tres cuestiones sobre ella. La extensión de este ejercicio puede variar en función de la fuente, pero no debería superar las 250 palabras. Este bloque tiene una puntuación máxima de 4 puntos.

• Bloque III. Incluye dos temas, de los que deberás desarrollar uno. Si has seleccionado el itinerario A, el tema que tienes que desarrollar será del siglo XX; si, por el contrario, has seleccionado el itinerario B, el tema que desarrollarás será del siglo XIX. La puntuación máxima de este bloque también es de 4 puntos y su extensión no debería superar las 1500 palabras.

¡IMPORTANTE!:

LOS ITINERARIOS NO SE PUEDEN MEZCLAR

3. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DURANTE LA PRUEBA

El tiempo es una de las variables que deberás tener en cuenta a la hora de preparar y realizar el ejercicio. No solo debes conocer los contenidos y manejar las destrezas que se te piden, sino que deberás hacerlo en el tiempo que tienes establecido. ¡Recuerda que la prueba tiene una duración total de 90 minutos! Tu reto ahora es prepararte para poder responder a todas las cuestiones en ese tiempo. Esta es la distribución temporal que te proponemos:

Bloque Tiempo estimado

Bloque I 20 minutos

Bloque II 30 minutos

Bloque III 40 minutos

2

4

4

Indicaciones generales

Este bloque incluye preguntas cortas y directas, es importante ser preciso y no extenderse.

Aquí tendrás que analizar un documento, lo que requiere de una lectura atenta y organización en tus respuestas.

Este bloque demanda una redacción más elaborada, mantener una estructura coherente y responder a todo lo que se plantea en el enunciado, por lo que disponer de tiempo extra te permitirá asumir el reto.

CONSEJO

Organiza bien el tiempo de cada bloque y ajusta tu ritmo para poder responder a todas las preguntas. Empieza por las preguntas que te resulten más fáciles y dedica el tiempo necesario a la planificación del tema que tiene que desarrollar. Es recomendable que practiques con un cronómetro en casa, ajustándote a estos tiempos para ganar confianza y eficiencia.

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN

4. LAS AGRUPACIONES DE CONTENIDO Y SU RELACIÓN CON LOS BLOQUES

De cara a este examen la materia de Historia de España se organiza en tres grandes agrupaciones de contenidos que abarcan desde los orígenes de la historia de la Península hasta la España actual. Familiarizarte con esta estructura te facilitará la organización de tu preparación para la prueba. Estas son las agrupaciones:

Agrupaciones de contenido y su relación con los bloques de la prueba de Historia de España

Agrupación de contenidos I

Desde los primeros humanos hasta el siglo XVIII, abarcando la Edad Media, la Monarquía Hispánica y el reinado de los primeros Borbones.

Se evalúa en el desarrollo del Bloque I de la prueba.

Agrupación de contenidos II

Desde el inicio de la crisis del Antiguo Régimen hasta el final del siglo XIX, analizando la evolución del liberalismo y la formación del Estado español moderno.

Agrupación de contenidos III

Desde la crisis de la Restauración y la Segunda República hasta la actualidad, incluyendo la transición democrática, la integración en Europa y los gobiernos de la democracia actual.

Se evalúan en el desarrollo de los Bloques II y III de la prueba.

5. LOS BLOQUES DE LA PRUEBA: PREGUNTAS, PUNTUACIÓN,

ORIENTACIONES Y CONSEJOS PARA RESOLVERLAS

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III

¿En qué consiste?

¿Qué puedo esperar encontrar?

Consiste en responder a dos preguntas directas sobre la Agrupación de Contenidos I.

Se trata de preguntas sobre definiciones, conceptos históricos básicos, o diferencias clave, por ejemplo, entre figuras históricas o eventos.

Consiste en el análisis y comentario de una fuente historiográfica a partir de tres cuestiones establecidas a elegir entre dos opciones.

Los documentos pueden ser textos, gráficos, cuadros u otros recursos visuales históricos, y cada documento tiene tres preguntas asociadas, que pueden incluir identificar el contexto histórico, resumir ideas principales y analizar la relevancia del documento.

Consiste en el desarrollo de un tema a elegir entre dos opciones.

Uno de los 25 temas del listado.

¿Qué me van a evaluar?

Se evalúa la capacidad para identificar y sintetizar conocimientos históricos de manera precisa y breve. Evita extenderte en detalles innecesarios, ya que aquí la claridad y concisión son fundamentales.

Tiempo recomendado de elaboración

20 minutos

Extensión recomendada

No más de 500 palabras, entre 10 y 15 líneas.

En este bloque se mide tu capacidad para identificar y extraer las ideas principales de las fuentes que se proponen. Además, es de especial importancia tu capacidad de interrelación para fijar con claridad la trascendencia de cada fuente.

30 minutos

La primera cuestión es de respuesta breve; la segunda y la tercera deben oscilar entre las 300 y las 500 palabras. Entre 15 y 20 líneas para las cuestiones segunda y tercera.

Resultará especialmente importante la estructura, la fluidez, la claridad de las ideas expresadas y la precisión en los conocimientos históricos. Los correctores tendrán en cuenta no solo tus conocimientos teóricos, sino también la capacidad de establecer relaciones de causalidad e influencia en la España actual.

40 minutos

No más de 1500 palabras, de 45 a 60 líneas.

DE LA PRUEBA

CONSEJO

PARA EL BLOQUE II

Al leer el documento, subraya las palabras clave y las ideas principales. Practica el análisis de documentos en clase para mejorar tu capacidad de síntesis y contextualización, especialmente cuando se trata de fuentes históricas complejas. No olvides diferenciar entre la interpretación de las fuentes escritas y las fuentes gráficas o visuales.

PARA EL BLOQUE II

CONSEJO

PARA LOS BLOQUES II Y III

Es importante que te pares a pensar antes de elegir entre el itinerario A o B y hacerlo concienzudamente atendiendo las preguntas que crees que vas a saber responder mejor en ambos bloques. Recuerda que los itinerarios no pueden mezclarse (si eliges una fuente del siglo XIX deberás desarrollar un tema del siglo XX y viceversa).

CONSEJO

PARA EL BLOQUE III

Trabaja en una estructura sólida: introduce el tema con claridad, sigue con un desarrollo que abarque aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, y concluye vinculándolo a la actualidad o destacando su relevancia histórica. Trabaja sobre un índice perfectamente estructurado, responde a todo lo que se plantea en el título y aborda con la profundidad adecuada los principales temas que pudieran presentar conexiones con la España actual.

⇨ TEN EN CUENTA…

La puntuación máxima de 4 puntos se distribuye entre las tres preguntas. Estas son sus claves:

• Identificación del documento (hasta 1 punto). Deberás titular la fuente de la forma más precisa posible.

• Resumen de ideas principales (hasta 1,5 puntos). Realizarás una brevísima sinopsis de la idea fuerza del documento.

• Contextualización histórica (hasta 1,5 puntos). Tendrás que establecer diversas conexiones entre el documento y su contexto histórico. No olvides destacar la importancia del documento y sus repercusiones para la historia de España.

PARA EL BLOQUE III

⇨ TEN EN CUENTA…

TEN EN CUENTA…

Los temas clásicos no son ahora tan importantes como sus subapartados: a diferencia de lo que venía haciéndose en los anteriores modelos, tan solo se te preguntará un apartado del tema. Los epígrafes predefinidos que te puedes encontrar en la prueba están agrupados por bloques de contenidos. Estos son los títulos que deberás tener preparados:

Agrupación de contenidos II (siglo XIX español)

1. Crisis de la monarquía borbónica y la guerra de la Independencia (1808-1814).

Unidad/ Bloque 4

Unidad/ Bloque 5

Unidad/ Bloque 6

Unidad/ Bloque 7

2. Los inicios del liberalismo en España. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.

3. Restauración del absolutismo e intentos liberales durante el reinado de Fernando VII (1814-1833).

1. Período de regencias durante el reinado de Isabel II: revolución liberal y Primera Guerra Carlista (1833-1843).

2. Construcción y evolución del Estado liberal durante el reinado efectivo de Isabel II (1843-1868).

3. El Sexenio Democrático: Revolución, Constitución de 1869 y la monarquía de Amadeo de Saboya.

4. El primer ensayo republicano y su fracaso durante el Sexenio Democrático.

1. Implantación del régimen de la Restauración: características y funcionamiento del sistema canovista.

2. Alfonso XII y la Regencia: alternancia conservadora y liberal.

3. Guerra colonial y crisis de 1898.

1. Cambios agrarios en el siglo XIX: las desamortizaciones.

2. La transición al capitalismo en el siglo XIX: industrialización y movimiento obrero.

Unidad/ Bloque 8

Unidad/ Bloque 9

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN

Agrupación de contenidos III (Siglo XX español)

1. Alfonso XIII y los intentos de regeneración del sistema político (1902-1917).

2. La revolución de 1917 y la crisis del sistema político de la Restauración.

3. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

1. Implantación de la Segunda República y la Constitución de 1931.

2. Segunda República: Bienio Reformista, Bienio Conservador y Gobierno del Frente Popular.

3. Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939): evolución militar del conflicto y consecuencias.

4. Evolución política de ambos bandos y relaciones internacionales durante la Guerra Civil.

Unidad/ Bloque 10

Unidad/ Bloque 11

1. Creación del Estado franquista: bases ideológicas, autarquía y consolidación (1939-1959).

2. El Estado franquista: del desarrollismo a la crisis final (1959-1975).

1. Transición a la democracia (1975-1978).

2. Constitución de 1978 y primeros gobiernos democráticos (1978-1982).

3. La etapa socialista: modernización e integración europea (1982-1996).

4. Alternancia política en democracia (1996-2012).

6. CRITERIOS GENERALES PARA LA CORRECCIÓN

La corrección de la prueba de Historia de España en el nuevo modelo de acceso a la universidad sigue criterios específicos para cada bloque. Recuerda:

Principales criterios de corrección de la prueba

1. Se evaluará tanto el contenido como las cuestiones formales.

2. Además de la precisión y el desarrollo de las respuestas, se valorarán la claridad, la coherencia y la adecuación al enunciado.

3. Se aplicará un criterio general de corrección que puede reducir hasta 1 punto la puntuación total en caso de errores gramaticales, de léxico o de falta de adecuación.

CONSEJO

Evita responder de manera vaga o divagar sobre el tema.

Sé directo y asegúrate de que cada frase aporte valor a tu respuesta, sin añadir datos innecesarios.

Criterios para el Bloque I

Tus respuestas deben ser breves y directas. Se evaluará especialmente:

• Concreción y precisión en la respuesta, evitando información irrelevante.

• Claridad en la exposición de los conceptos históricos solicitados, que deben estar expresados de forma concisa y correcta.

DE LA PRUEBA

Criterios para el Bloque II

Los documentos se analizan a partir de tres apartados o cuestiones, con un valor total de hasta 4 puntos. La puntuación se desglosa de la siguiente forma:

• Identificación del documento. Hasta 1 punto por la correcta identificación del contexto histórico, tipo de fuente y temática principal.

• Resumen de ideas principales. Hasta 1,5 puntos por la identificación de los aspectos esenciales y su exposición de forma organizada y clara.

• Contextualización histórica. Hasta 1,5 puntos por situar el documento en un marco histórico adecuado y explicar sus consecuencias y relevancia.

Criterios para el Bloque III

El Bloque III evalúa tu capacidad para desarrollar un tema amplio en profundidad, otorgando un máximo de 4 puntos. Los criterios de corrección específicos son:

• Localización temporal y espacial del proceso histórico. Recibirás hasta 2 puntos por situar el tema en su contexto geográfico y cronológico e identificar los componentes sociales, políticos, económicos y culturales.

• Comprensión y análisis de los conceptos de causalidad y cambio/ permanencia. Recibirás hasta 2 puntos por demostrar la relación entre causas y efectos, así como la identificación de procesos de continuidad y cambio en la historia.

Criterios generales de corrección

Se evaluarán de forma general en toda la prueba:

• La adecuación de las respuestas a lo que solicita el enunciado.

• La cohesión y coherencia en la exposición de las ideas.

• La corrección ortográfica (penalizará hasta 0,5 puntos en caso de errores) y la coherencia, la gramática y el léxico (también, hasta 0,5 puntos de penalización).

CONSEJO

Para alcanzar la máxima puntuación:

▶ procura trabajar la fuente con tranquilidad antes de empezar a escribir.

▶ Estructura tu respuesta de forma clara y lógica. Identifica y resume los puntos clave del documento,

▶ y asegúrate de contextualizar correctamente, mencionando fechas, personajes y eventos relevantes.

CONSEJO

Sigue una estructura organizada y desarrolla el tema de manera completa:

▶ introduce el contexto histórico,

▶ expón los factores más importantes

▶ y finaliza destacando su relevancia en la historia de España y su conexión con la actualidad.

CONSEJO

Revisa siempre la ortografía y gramática antes de entregar el examen. Una exposición ordenada y sin errores no solo mejorará tu nota, sino que mostrará tu capacidad de expresión con claridad y precisión.

CONSEJO

Procura no quedarte con dudas gramaticales, ortográficas o de léxico. Usa el diccionario, pregunta al profesorado y no dejes la sombra de la duda en nada de lo que escribas. Eso te dará solvencia y seguridad en ti mismo y en tu trabajo.

CÓMO PREPARAR LA PRUEBA

Inicio de la unidad

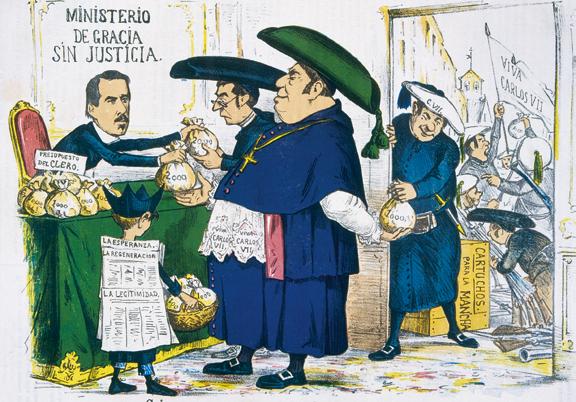

1. Imagen representativa de la unidad

2. Listado de documentos relacionados con el Bloque II del histórico de pruebas de acceso a la Universidad y temas para desarrollar incluidos en esta unidad correspondientes al Bloque III de la Prueba.

3. Índice de la unidad

4. Tabla de conocimientos imprescindibles

Cuadro resumen sobre los contenidos esenciales relacionados con los tres tipos de preguntas PAU.

Desarrollo de la unidad

5. Corpus teórico

• Organizado cronológicamente.

• A lo largo de las 11 unidades encontrarás el contenido de los 25 temas de desarrollo correspondientes a la pregunta del Bloque III de la PAU.

• Fotografías, mapas, textos históricos y otras fuentes y documentos similares a los de las preguntas del Bloque II.

CON NUESTRO PROYECTO

6. Apuntes PAU

Orientaciones, ideas, recordatorios, aclaraciones y consejos para vincular los acontecimientos históricos de la teoría a las preguntas de la PAU y facilitar así la elaboración de respuestas.

7. Actividades

Adaptadas al modelo de preguntas de la Prueba en cada Bloque.

• En las unidades 1-3:

Preguntas cortas de diferenciación, comparación y respuesta breve sobre conceptos y acontecimientos históricos similares a las del Bloque I.

Actividades con documentos y preguntas para ir entrenando los tres tipos de cuestiones del Bloque II.

• En las unidades 4-11:

Actividades con documentos y preguntas semejantes a las del Bloque II.

Actividades para desarrollar un tema a través de cuestiones pautadas según los criterios de corrección de las preguntas del Bloque III de la prueba.

8. Pistas PAU

Comentarios y consejos, basados en los criterios de corrección, para resolver las actividades y no olvidar ni dejar nada atrás.

9. Cuestiones PAU resueltas

• En las unidades 1-3 se resolverán preguntas de respuesta breve aparecidas en el histórico de Pruebas.

• En las unidades 4-11 se incluyen documentos del histórico de la Prueba resueltos.

10. Fichas de información esencial para comentar los documentos que no forman parte de actividades ni de las cuestiones PAU resueltas.

CÓMO PREPARAR LA PRUEBA

Finalización de la unidad

11. Páginas finales

a. Unidades 1-3

⏹ Sección «Preguntas resueltas», con 5 actividades de repuesta breve solucionadas, similares a las del Bloque I de la PAU.

⏹ Sección «Ahora nosotros», una batería de preguntas de respuesta breve para que puedas practicar.

b. Unidades 4-11

⏹ Modelo de Prueba PAU real, completa y solucionada

Con los tres bloques de preguntas. «Una buena respuesta», con la solución de la Prueba PAU anterior completa. La pregunta de desarrollo, semirresuelta.

⏹ «Ahora nosotros», una propuesta de trabajo real siguiendo el modelo de la Prueba PAU. Incluye el apartado «Antes de responder», con sugerencias, instrucciones y pistas para resolver cada pregunta propuesta enfocándolas a las preguntas del ejercicio PAU.

Anexos

• Apéndice de constituciones comentadas y comparadas.

• Modelos de prueba reales y sus soluciones.

CON NUESTRO PROYECTO

Entorno Virtual PAU

Un espacio con recursos digitales de gran ayuda para completar tu preparación PAU:

1. Presentación: nuevo ejercicio PAU de Historia de España y nuestro manual.

2. Repertorio de modelos de exámenes reales y sus soluciones.

3. Repositorio de documentos historiográficos basados en las preguntas con documentos PAU: fotografías, textos históricos, mapas, datos y gráficos, etc.

4. Recursos audiovisuales: podcasts de las preguntas del Bloque III y otros.

5. Esquemas y eje cronológico de la Historia de España.

6. Libro digital.

7. Observatorio PAU:

• Normativa.

• Redes sociales.

• Noticias.

• Distrito Único Andaluz.

La obra de Louis-Michel van Loo Familia de Felipe V (1743) es el fiel reflejo del absolutismo borbónico, destacando la centralización del poder y el impulso reformista que transformó la administración, economía y sociedad española en el siglo XVIII.

El siglo XVIII: los Borbones y el reformismo (1700-1788)

Preguntas relacionadas con el Bloque I de la PAU

• El Motín de Esquilache

• Las Reales Fábricas del siglo XVIII

• La guerra de los Siete Años y la política exterior de Carlos III

• Los Tratados de París de 1763 y 1783

• La alta natalidad y las migraciones internas

• La urbanización y las dinámicas sociales del siglo XVIII

• El comercio interior y exterior de España en el siglo XVIII

• Las dos grandes batallas de la guerra de Sucesión española

• Implicaciones de los Decretos de Nueva Planta en la Corona de Aragón y en la Corona de Castilla

• Los Pactos de Familia y la política exterior de Felipe V

• La participación de España de Carlos III en las guerras de Independencia de Estados Unidos y la guerra de los Siete Años

• Cambios en la agricultura del siglo XVIII

• Origen y diferencias de la Ilustración española frente a la europea

• La causa internacional y la causa dinástica en la guerra de Sucesión española

• El impacto de los Decretos de Nueva Planta en la Península y en las colonias americanas

• Las reformas fiscales aplicadas en Castilla y en la antigua Corona de Aragón bajo el reinado de Felipe V

• Reformas en la Armada y el Ejército de Felipe V y su influencia francesa

• Objetivos de la política interior y exterior de Fernando VI

• El enfoque fiscal de Ensenada y la política exterior de Carvajal

• Las reformas ilustradas de Carlos III y las de sus predecesores

• Diferencias en las reformas económicas de Carlos III en la industria y la agricultura

• El Motín de Esquilache y la expulsión de los jesuitas en la política de Carlos III

• La participación de España en la guerra de los Siete Años y la guerra de Independencia de los Estados Unidos

• Factores que impulsaron el crecimiento demográfico en el siglo XVIII

• Evolución de la estructura social española en el siglo XVIII y el papel emergente de las clases medias urbanas

• Diferencias entre los novatores y los primeros ilustrados en España

• Las Sociedades Económicas de Amigos del País y su diferencia con las universidades

• La prensa y la difusión de las ideas ilustradas en España y sus limitaciones

• Medidas fiscales implementadas durante el reformismo borbónico y sus efectos

• Papel de las reformas en el comercio colonial durante el siglo XVIII y sus consecuencias en España y sus colonias

• Consecuencias de las reformas militares de los Borbones en la defensa del territorio español

• Evolución de la administración del Estado bajo los Borbones y su impacto en la gobernabilidad

• Las reformas borbónicas en la educación y la cultura en España

1. FELIPE V (1701-1746): LA GÉNESIS DE LA ESPAÑA BORBÓNICA

2. FERNANDO VI (1746-1759): LA RECUPERACIÓN DE ESPAÑA A TRAVÉS DE LA NEUTRALIDAD

3. CARLOS III (1759-1788): EL CAMINO HACIA EL PROGRESO

4. EL SIGLO XVIII ESPAÑOL: PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

5. LA ILUSTRACIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII

Documentos

• Carta de Felipe V a su abuelo Luis XIV (17 de abril de 1709)

• Luis XIV sobre las victorias de Felipe V en 1710

• Artículo X del Tratado de Utrecht

• Decretos de Nueva Planta, a 29 de junio de 1707

• Primer Pacto de Familia 1733, articulo 13

• Tratado de Madrid (1750)

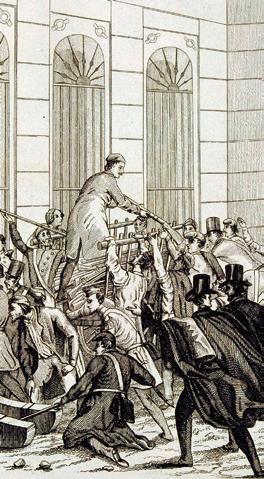

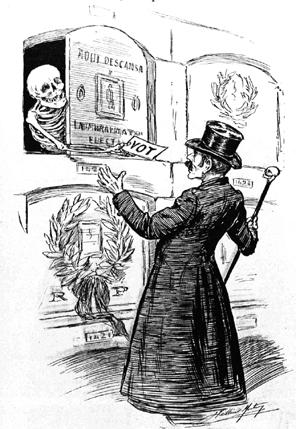

• Grabado sobre el Motín de Esquilache de 1766

• Tercer Pacto de Familia (1761)

• Gaspar Melchor de Jovellanos, informe en el expediente sobre la Ley Agraria (1795)

• Eugenio Larruga y Boneta, Memorias políticas y económicas, 1787-1800

• La Sociedad Económica de Amigos del País

• Nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena

Periodo

Reinado de Felipe V

Inicio/ finalización

Reinado de Fernando VI

1700-1746

Reinado de Carlos III

1746-1759

1759-1788

¿Qué información debo incluir si me preguntan…

… sobre la guerra de Sucesión española?

Fue un conflicto (1701-1714) entre los partidarios de Felipe V (Castilla, Francia) y la coalición antiborbónica (Aragón, Austria, Gran Bretaña, Provincias Unidas y Portugal) encabezada por el archiduque Carlos de Austria. Finalizó con el Tratado de Utrecht, que reconoció a Felipe como rey a cambio de cesiones territoriales.

… sobre los Decretos de Nueva Planta?

Los Decretos de Nueva Planta (1707-1716) suprimieron los fueros de los territorios de la Corona de Aragón, unificando y centralizando las leyes de España (salvo Navarra) basadas en las de Castilla bajo un modelo absolutista.

… sobre el Primer Pacto de Familia?

Este primer pacto (1733) fue una alianza de España y Francia contra Austria, en la guerra de sucesión polaca, para recuperar territorios italianos para los Borbones. Durante la guerra, los Borbones recuperaron el Reino de Nápoles y Sicilia para el infante Carlos.

… sobre el Segundo Pacto de Familia?

Este segundo acuerdo con Francia (1743) reforzó la alianza en la guerra de Sucesión austriaca, tras la que se obtuvo para el infante Felipe de Borbón los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla.

… sobre la política de neutralidad?

Fernando VI adoptó una política de neutralidad activa, evitando la participación en conflictos europeos y concentrándose en el fortalecimiento interno de España.

… sobre el catastro de Ensenada?

El catastro de Ensenada (1749) fue un censo exhaustivo que pretendía conocer la riqueza de cada territorio para establecer una contribución única y más justa, y mejorar la eficiencia fiscal.

… sobre la guerra de los Siete Años?

En este conflicto global (1756-1763), Carlos III se alió con Luis XV de Francia en 1761 (Tercer Pacto de Familia) y se enfrentó a Gran Bretaña, lo que resultó en la pérdida de Florida y la adquisición de La Luisiana tras el Tratado de París.

… sobre el impacto del Motín de Esquilache?

El motín de 1766, motivado por descontento social, llevó a Carlos III a implementar reformas sociales y a renovar su gabinete con ministros afines a los principios ilustrados.

… sobre la expulsión de los jesuitas?

En 1767, tras acusarlos de incitar el Motín de Esquilache, Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios con el objetivo de reducir la influencia de la orden en la educación y la política.

Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, fue designado heredero del trono español por Carlos II, lo que inició una disputa sucesoria con el archiduque Carlos de Austria.

1. FELIPE

V

(1701-1746):

LA GÉNESIS DE LA ESPAÑA BORBÓNICA

1.1. La guerra de Sucesión española (1701-1714)

El 1 de noviembre de 1700, el monarca Carlos II fallecía sin descendencia en el Real Alcázar de Madrid. En su testamento nombró heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y María Teresa de España, de la casa de Borbón. Sin embargo, existía otro candidato al trono: el archiduque Carlos, hijo de Leopoldo I, y perteneciente a la casa de Austria. Ambas casas reales alegaban derechos a la sucesión española, pues tanto Luis XIV como Leopoldo I estaban casados con infantas españolas. Asimismo, Inglaterra y las Provincias Unidas de los Países Bajos sintieron la amenaza a sus intereses que suponía la posibilidad de unión de las Coronas española y francesa. En esta coyuntura, la adquisición de un imperio español territorialmente unido ya fuese por parte de Francia o Austria, suponía una grave amenaza para el equilibrio europeo. Felipe de Anjou aceptó la Corona española el 16 de noviembre y fue reconocido por todas las monarquías europeas a excepción de la casa de Austria. Ante la posibilidad de una unión franco-española, Inglaterra y las Provincias Unidas firman junto a los Habsburgo austríacos el Tratado de La Haya en septiembre de 1701. Apenas cuatro meses antes, las tropas austríacas, sin previo aviso, habían intentado ocupar las posesiones españolas en Italia. Será en mayo de 1702 cuando esta Gran Alianza declare formalmente la guerra a Francia y España. Comenzaba la guerra de Sucesión española. 1

Esta guerra no fue meramente sucesoria, sino que presentaba una complejidad de un doble carácter: por un lado, tuvo una vertiente internacional, desarrollada en distintos frentes europeos; y, por el otro, la consideración de conflicto civil, puesto que Castilla y Navarra fueron fieles a Felipe mientras que la mayor parte de Aragón apoyaba al archiduque Carlos. Las primeras acciones bélicas se desarrollaron en Italia, como la batalla de Cremona (Lombardía) y la pacificación del Reino de las Dos Sicilias. Dado que una de las principales preocupaciones de los ‘austracistas’ era disponer de una base naval en el Mediterráneo que alojara las flotas inglesa y neerlandesa, el conflicto aterriza en la Península con la batalla de Cádiz, en la que fueron triunfalmente rechazados por la defensa española.

APUNTES PAU

1. Si tienes que desarrollar la guerra de Sucesión española, o te preguntan por algunas de sus ideas principales o consecuencias, no olvides mencionar que este conflicto tiene un fuerte vínculo con la geopolítica, ya que Inglaterra y las Provincias Unidas buscaron limitar la influencia de Francia para preservar el equilibrio de poder en Europa, una constante histórica. Cuando desarrolles tu respuesta, enfócate en los pactos de Utrecht y Rastatt, su papel en la consolidación de Felipe V y cómo impulsaron un modelo absolutista y centralista, marcando un cambio clave en la configuración política europea.

En 1703 el conflicto experimenta un giro inesperado cuando Portugal y el Ducado de Saboya se suman a la alianza de La Haya a través del Tratado de Lisboa. Portugal se convertía así en una suerte de base de operaciones tanto terrestres como marítimas de los ‘austracistas’. Es ahora, el 12 de septiembre, cuando el emperador Leopoldo I proclama a su segundo hijo como rey de España con el nombre de Carlos III, siendo reconocido por Inglaterra y Países Bajos. Al año siguiente, tras su desembarco en Lisboa, el archiduque llevó a cabo un intento de invasión a través del valle del Tajo que fue reprimido. En paralelo, Inglaterra intentó un fallido desembarco en Barcelona y, seguidamente, asedió Gibraltar, que se rinde el 4 de agosto. En septiembre de 1705 capitulaba Barcelona en favor de Carlos y Felipe V iniciaba, sin éxito, el sitio de la ciudad. El bando aliado aprovechó la debilidad del frente portugués para avanzar sobre Madrid, villa en la que logró entrar el 27 de junio de 1706 y, aunque proclamado como rey, debido a la falta de apoyos, tuvo que desplazarse hasta Valencia, donde fue consagrado como monarca de este reino. En el plano internacional, las tropas borbónicas fueron derrotadas en la batalla de Ramillies (1706) y se retiraron del asedio de Turín. Por contrapartida, en la Península consiguieron importantes victorias —aunque no decisivas— como la batalla de Almansa. Sin embargo, sus consecuencias políticas sí fueron destacables, como la abolición de los fueros de Valencia y Aragón a través del Decreto de Nueva Planta.

El año 1709 supuso la ruptura entre Felipe V y su abuelo Luis XIV. Este, cuyo país estaba sumido en una importante crisis económica, intentó negociar el final de la guerra, pero las condiciones impuestas eran demasiado severas. Su negativa no lastró las intenciones de conseguir la paz, por lo que retiró a sus tropas de territorio español mermando la capacidad militar de su nieto. A partir de 1710, el escenario bélico cambió. Mientras Europa se preparaba para la paz, las campañas militares se llevaron a cabo en suelo español. El archi-

duque seguía intentando ocupar Madrid desde Cataluña con victorias como las de las batallas de Almenar y de Zaragoza (también llamada del monte Torrero). Tras su segunda entrada a Madrid y vuelta a Barcelona, otros enfrentamientos acabaron en derrota, como es el caso de las batallas de Brihuega y Villaviciosa. Gracias a estos triunfos borbónicos, la guerra se decantó a favor de Felipe V.

En la recta final del conflicto, a la muerte de su hermano José I, el archiduque fue nombrado Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta circunstancia complicó la guerra, pues la ahora posible unión austro-española era ciertamente más peligrosa. Por ello, Gran Bretaña (reino denominado así a partir de la unión de Inglaterra y Escocia en 1707) aceleró las negociaciones de paz con Luis XIV, cuyo pacto se hizo en secreto. Los ingleses reconocerían a Felipe V y, en compensación, conservarían Gibraltar y Menorca. En enero de 1712 comenzaron las conversaciones oficiales en Utrecht. Debido a la obligatoria separación de las Coronas española y francesa, condición impuesta por los británicos a Luis XIV, Felipe V renunció al trono francés en noviembre de ese año. En los meses de abril y julio de 1713 se firmaron los Tratados de Utrecht.

Sin embargo, Cataluña seguía resistiendo. Con Carlos coronado emperador y fuera de España, su mujer, la emperatriz Isabel Cristina de Brunswick, había quedado como regente. Esto planteaba a Felipe V el «caso de los catalanes», denominación con la que se conocieron una serie de acuerdos centrados en el destino político del Principado de Cataluña en el contexto de la Paz de Utrecht. Gran Bretaña pidió que se conservaran los fueros catalanes, pero Felipe se negó, aunque prometió una amnistía general a los catalanes.

Carlos VI, obligado por las circunstancias, firma en marzo de 1714 el Tratado de Rastatt, lo que supuso el fin de la guerra de Sucesión. A pesar de ello, Barcelona no capitularía hasta septiembre con el asedio y ocupación de la ciudad por las tropas borbónicas. La guerra se daría por terminada con la toma de Mallorca y la ocupación de Ibiza y Formentera en julio de 1715. Sin embargo, la culminación política del conflicto se materializará con la firma del Tratado de Viena el 30 de abril de 1725 entre Felipe V de España y Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico.

Una de las consecuencias 2 directas de esta guerra fue la represión llevada a cabo por Felipe V, que aplicó una serie de medidas para quienes habían apoyado al bando ‘austracista’ en la Corona de Aragón.

APUNTES PAU

2. Si tienes que explicar las consecuencias de la guerra de Sucesión debes estructurarlas en distintos ámbitos: político, territorial y económico. A nivel político, consolidó la dinastía borbónica en España con Felipe V como rey, pero introdujo un modelo centralista mediante los Decretos de Nueva Planta, aboliendo los fueros de la Corona de Aragón. Territorialmente, el Tratado de Utrecht redistribuyó territorios europeos: España perdió los Países Bajos, Nápoles, Cerdeña y Milán en favor de Austria, mientras que Gibraltar y Menorca pasaron a Gran Bretaña, que también obtuvo privilegios comerciales en América. Esto redujo la influencia española en Europa y fortaleció a otras potencias. Económicamente, los conflictos y pérdidas territoriales afectaron las finanzas españolas, debilitando su economía. En el ámbito internacional, la guerra alteró el equilibrio de poder, marcando el ascenso de Gran Bretaña como potencia marítima y comercial.

ACTIVIDAD 1

PISTAS PAU

a) La referencia al testamento de Carlos II y la defensa de Felipe V como rey apunta a la guerra de Sucesión española (1701-1714). Reflexiona sobre cómo esta guerra fue simultáneamente un conflicto interno (entre Castilla y la Corona de Aragón) y europeo, enfrentando a Felipe V contra el archiduque Carlos. Considera cómo el testamento legitimaba a Felipe y a la implicación de las potencias extranjeras que buscaban influir en la balanza de poder europea.

Carta de Felipe V a su abuelo Luis XIV (17 de abril de 1709)

Responde a las cuestiones del siguiente documento:

a) ¿A qué hecho histórico corresponde el documento?

b) Resume sus ideas principales.

c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.

«Tiempo hace que estoy resuelto y nada hay en el mundo que pueda hacerme variar. Ya que Dios ciñó mis sienes con la Corona de España, la conservaré y la defenderé mientras me quede en las venas una gota de sangre; es un deber que me imponen mi conciencia, mi honor y el amor que a mis súbditos profeso».

b) El texto expresa la firmeza de Felipe V en defender su derecho al trono y resalta su convicción en el mandato divino. Piensa en la importancia del absolutismo en esta época, en cómo los monarcas defendían su legitimidad divina. Analiza la referencia a la lealtad hacia los súbditos y al compromiso de estabilidad del reino. Estas ideas reflejan el contexto de un reino dividido y la necesidad de Felipe de reforzar su posición como legítimo rey.

c) La guerra de Sucesión española marcó el inicio de la dinastía borbónica y trajo cambios clave como los Decretos de Nueva Planta, que centralizaron el poder en España. Reflexiona sobre cómo los Tratados de Utrecht definieron un nuevo mapa territorial europeo y limitaron la influencia española en Europa. Considera también las implicaciones internas: tensiones entre regiones y poder central, y la transición hacia una política de reformas borbónicas inspiradas en Francia.

ACTIVIDAD 2

PISTAS PAU

a) El documento menciona un conflicto europeo del siglo XVIII relacionado con la sucesión al trono de España tras la muerte de Carlos II sin descendencia. Fíjate en el papel de Luis XIV y su apoyo a su nieto, Felipe de Borbón, así como en la oposición de otras potencias europeas lideradas por el archiduque Carlos.

Luis XIV sobre las victorias de Felipe V en 1710

Responde a las cuestiones del siguiente documento:

a) A qué hecho histórico corresponde.

b) Resume sus ideas principales.

c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.

«Mi alegría ha sido inmensa. Las victorias de Felipe V suponen el giro decisivo de toda la guerra de Sucesión: el trono de mi nieto al fin asegurado, el archiduque desanimado y el partido moderado de Londres confirmado en su deseo de paz».

b) El documento refleja el optimismo de Luis XIV respecto al avance de Felipe V en la guerra de Sucesión española. Analiza cómo las victorias de Felipe aseguraron su trono y desanimaron al archiduque Carlos, debilitando su apoyo. Reflexiona también sobre el papel del partido moderado en Inglaterra, cuyo deseo de paz impulsó una solución diplomática al conflicto. Este contexto refuerza la importancia política y militar del triunfo borbónico.

c) Piensa en cómo las victorias de Felipe V aseguraron su trono y centralizaron el poder en España mediante reformas políticas. También reflexiona sobre las pérdidas territoriales de España en Europa tras la guerra y la influencia del tratado que marcó su final, especialmente en el equilibrio de poder internacional.

1.2. La Paz de Utrecht

Entre los años 1713 y 1715 se firman en la ciudad holandesa de Utrecht y la alemana de Rastatt un conjunto de tratados que suponían el fin de la guerra de Sucesión a pesar de que las hostilidades se prolongaría hasta julio de 1715. Conocemos que, previamente, en 1709, habían existido iniciativas de acuerdo para finalizar la contienda por parte de Luis XIV. Éste, al año siguiente, había sondeado a Gran Bretaña.

Las informaciones de las victorias de Brihuega y Villaviciosa aseguraban el trono español a Felipe V mientras que las posesiones del archiduque se reducían al Principado de Cataluña y el Reino de Mallorca. El cambio de rumbo del apoyo británico fue motivado por la proclamación de Carlos como emperador del Sacro Imperio. El acuerdo franco-británico motivó la convocatoria a la ciudad de Utrecht por parte de la reina Ana de Inglaterra a las partes en conflicto con el fin de firmar la paz. Este acuerdo fue considerado un abandono de Gran Bretaña a la casa de Austria.

El primer tratado de Utrecht se firmaba el 11 de abril de 1713, cuando los franceses tuvieron que ceder a los británicos extensos territorios, reconocer la sucesión protestante y desmantelar la fortaleza de Dunkerque. Para los Países Bajos se cedieron plazas fronterizas con los Países Bajos españoles.

El segundo tratado se firma el 13 de abril entre Gran Bretaña y España. A pesar de que los embajadores de Felipe V, el duque de Osuna y el marqués de Monteleón, disponían de instrucciones precisas para la negociación, tuvieron que ceder y hacer todo tipo de concesiones. En este contexto, Gran Bretaña recibía Gibraltar y Menorca además de ventajas comerciales con las Indias como el asiento de negros y el navío de permiso, dinamitando así el monopolio comercial que había disfrutado la Monarquía Hispánica.

Por su parte, Carlos VI, a pesar de haber recibido territorios destacados, no cejaba en su pretensión a la Corona española, no firmando los tratados. Esto provocó que la guerra prosiguiera, pero algunos reveses militares motivaron al emperador a buscar la paz iniciando las conversaciones en 1714 en la ciudad de Rastatt. Este tratado se firmó el 6 de marzo entre Francia y el Imperio provocando una vuelta a las fronteras previas al conflicto. El acuerdo definitivo se cerró el 7 de septiembre con el Tratado de Baden. La renuncia definitiva al trono español de Carlos se consolidaría en el Tratado de Viena en 1725. Este conjunto de acuerdos, conocidos como la Paz de Utrecht, tuvieron unas consecuencias territoriales en Europa y las Indias desembocando en un nuevo equilibrio de poder donde la más beneficiada fue Gran Bretaña 3

Gran Bretaña Obtuvo Gibraltar y Menorca, Nueva Escocia, la bahía de Hudson y la isla de Terranova y la isla de San Cristóbal en el mar Caribe.

Ducado de Saboya Le fueron devueltas Saboya y Niza y obtuvo la cesión de Sicilia por España.

Austria Recibe los Países Bajos españoles, el Milanesado, Nápoles y Cerdeña.

Francia Recibe el Principado de Orange y el valle de Barcelonnette y se compromete a cegar el puerto de Dunquerque y demoler sus fortificaciones.

España y Francia Concesiones a Portugal y Brandemburgo, la cual pasaría a llamarse Prusia, cuyo primer rey fue Federico I.

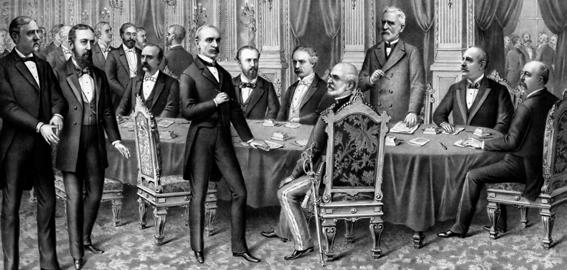

Robert Harley, conde de Oxford, fue una figura clave en las negociaciones del Tratado de Utrecht (1713), que pusieron fin a la guerra de Sucesión española. Su diplomacia aseguró ventajas para Gran Bretaña, como Gibraltar y Menorca, consolidando su poder naval y comercial en Europa y América.

APUNTES PAU

3. Al abordar las consecuencias del Tratado de Utrecht debes enumerarlas en políticas, territoriales, económicas y diplomáticas. Políticamente, consolidó a Felipe V como rey de España, pero conllevó la renuncia a cualquier derecho sobre la corona francesa e introdujo un modelo centralista con los Decretos de Nueva Planta. Territorialmente, España perdió importantes dominios: los Países Bajos del Sur, Milán, Nápoles y Cerdeña pasaron a Austria, mientras que Sicilia fue cedida a Saboya. Además, Gran Bretaña obtuvo Gibraltar y Menorca. Económicamente, Gran Bretaña ganó privilegios como el asiento de negros y el navío de permiso, lo que reforzó su supremacía comercial y marítima. Diplomáticamente, el tratado marcó el declive de España y Francia, favoreciendo a Gran Bretaña y Austria y estableciendo un sistema internacional basado en el equilibrio de poder.

APUNTES PAU

4. Si tienes que mencionar en tus respuestas las ideas principales de los Decretos de Nueva Planta (17071716) no te olvides añadir que marcaron un punto de inflexión en la organización territorial de España. Promulgados por Felipe V tras la guerra de Sucesión, abolieron los fueros e instituciones tradicionales de la Corona de Aragón, integrándola bajo el modelo administrativo castellano. Este proceso centralizador eliminó las particularidades locales y reforzó el absolutismo del monarca, consolidando su autoridad en todo el territorio. Además, se suprimieron las Cortes y se establecieron corregidores designados directamente por la Corona. Es fundamental analizar cómo estos decretos sentaron las bases para un Estado más homogéneo, pero a costa de una mayor resistencia regional.

APUNTES PAU

5. En el caso de que te pregunten por las causas y consecuencias de los Decretos de Nueva Planta podemos argumentar que sus causas principales fueron la necesidad de castigar a los territorios de la Corona de Aragón (Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca) por su apoyo al archiduque Carlos, y el deseo de Felipe V de centralizar el poder y unificar el reino bajo el modelo administrativo castellano. En segundo lugar, las consecuencias de estos decretos incluyeron la abolición de los fueros, privilegios y Cortes propias de estos territorios, reemplazándolos por instituciones y leyes castellanas. Además, se introdujo el sistema de provincias e intendencias, controladas por autoridades designadas por la Corona, y el castellano se impuso como lengua oficial. Esto marcó el fin del sistema pactista y consolidó el modelo absolutista en España.

1.3. Los Decretos de Nueva Planta

Entre 1707 y 1716, Felipe V promulgó los Decretos de Nueva Planta, 4 un conjunto de preceptos a través de los cuales quedaban abolidas tanto leyes como instituciones de los territorios integrantes de la Corona de Aragón: reinos de Valencia, Aragón y Mallorca más el Principado de Cataluña. Estas reales cédulas también se aplicaron a la Corona de Castilla estableciéndose una «nueva planta» de las reales audiencias y consumando el fin de la estructura de la Monarquía Hispánica de los Austrias 5

Reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y Principado de Cataluña

El Decreto de Nueva Planta referido a los reinos de Aragón y Valencia se firmaba el 29 de junio de 1707, aboliendo y derogando todos los fueros, privilegios, prácticas y costumbres de los referidos territorios. Esto se justificó con argumentos, discutidos en algunos casos, como haber faltado al juramento de fidelidad al rey, el control total del monarca en todos los Estados que componían la monarquía y el llamado «derecho de conquista» por el que imponía su ley a los territorios vencidos. En 1715 se rubricaba el Decreto que afectaba el Reino de Mallorca, que fue más benévolo. Sin embargo, el centrado en el Principado de Cataluña (1715-1716) establecía la abolición de las Cortes y la supresión del virrey por un capitán general; la fragmentación de Cataluña en doce corredurías con base en el modelo castellano; la prohibición de las milicias populares armadas —denominadas somatenes— y la sustitución del catalán por el castellano como idioma oficial de la Audiencia.

Estos decretos arrojaban como resultado el fin de los Estados de la Corona de Aragón, ya que perdían sus instituciones políticas y administrativas. Con la implantación del absolutismo se disolvieron las cortes de los distintos territorios —solo Navarra mantuvo sus cortes reales hasta 1841—, se modificaron los procedimientos para elegir los gobiernos municipales y se introdujo la figura del corregidor para dirigir los municipios importantes, cargo que, en los cabildos locales, desempeñaría un regidor.

Corona de Castilla

En el caso castellano, los Decretos sirvieron para la reestructuración de las Reales Audiencias y Chancillerías dado que ahora se organizaban en provincias e intendencias. En 1713 se reformarían la planta del Consejo y sus Tribunales, los consejos de Estado, de Castilla, de Hacienda y de las Indias. En 1714 se aplicaría al Consejo de Guerra. Así, las funciones del Consejo de Estado pasan al de Castilla convirtiéndose en el órgano superior de la estructura monárquica. Sin embargo, al año siguiente, dada la confusión que había originado esta reforma, se vuelve al tradicional modelo de los consejos, recuperando su papel el Real y Supremo Consejo de Castilla.

América hispana

Las reformas de los Decretos de Nueva Planta también afectaron a Las Indias. Entre 1717 y 1718 se modifica la estructura interna de virreinatos, gobernaciones y capitanías generales, y se crea el virreinato de Nueva Granada. En 1719 se reforma el Consejo de Indias, lo que supone la práctica abolición de las Leyes de Indias. Desde 1717, la Casa de la Contratación se traslada de Sevilla a Cádiz, lo que le daba a esta ciudad la exclusividad del comercio con las Indias.

ACTIVIDAD 3

Artículo X del Tratado de Utrecht

Responde a las cuestiones del siguiente documento:

a) A qué hecho histórico corresponde este documento.

b) Resume sus ideas principales del documento.

c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.

«El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortaleza que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno.

Pero, para evitar cualesquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías. quiere el Rey Católico, y supone que así se ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se vean reducidos a grandes angustias, siendo la mente del Rey Católico sólo impedir, como queda dicho arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra. se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de los vecinos y de las naves surtas en el puerto».

PISTAS PAU

a) El documento alude a la Paz de Utrecht, que puso fin a la guerra de Sucesión española (1701-1714). Reflexiona sobre cómo este tratado no solo resolvió el conflicto por el trono, y también reorganizó el equilibrio de poder en Europa. Observa cómo redefinió las fronteras y estableció la cesión de territorios clave, como Gibraltar a Gran Bretaña, marcando un cambio significativo en la geopolítica europea.

b) El documento resalta aspectos clave de la cesión de Gibraltar en la Paz de Utrecht: la transferencia de propiedad y derecho a Gran Bretaña, con limitaciones en jurisdicción territorial y conexión terrestre con España. Reflexiona sobre las restricciones impuestas para evitar contrabando y la autorización controlada de abastecimientos en casos necesarios. Estos detalles muestran cómo España buscó limitar los efectos de esta importante pérdida territorial.

c) Estructura tu respuesta en cuatro apartados clave: político, territorial, económico y diplomático. Debes explicar cómo la Paz de Utrecht consolidó a Felipe V en España, pero redujo su poder territorial en Europa. Asimismo, no olvides destacar que Gran Bretaña fortaleció su hegemonía marítima y comercial.

ACTIVIDAD 4

Responde a las cuestiones del siguiente documento:

a) A qué hecho histórico corresponde el texto.

b) Resume sus ideas principales.

c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.

«Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia y todos sus habitantes por la rebelión que cometieron, faltando enteramente así al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedido, sí por mi como por los señores reyes mis predecesores, en esta monarquía se añade ahora la del derecho de conquista (…) y considerando también que uno de los principales tributos de la soberanía es la imposición y derogación de las leyes (…) He juzgado por conveniente, sí por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente (…) todos los referidos fueros y privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla (…) de cuya resolución he querido participar al consejo para que lo tenga entendido».

PISTAS PAU

a) Relaciona el texto con los Decretos de Nueva Planta y su contexto dentro de la guerra de Sucesión española. Reflexiona sobre cómo Felipe V utilizó estos decretos para castigar a los reinos de Aragón y Valencia por apoyar al archiduque Carlos y cómo implementó un modelo centralista basado en las leyes de Castilla.

b) Identifica que las ideas clave del texto son el castigo por la rebelión de Aragón y Valencia, el deseo de uniformidad legal basada en Castilla y la centralización del poder real. Reflexiona sobre cómo estas medidas buscaban fortalecer la autoridad del rey y consolidar su dominio.

c) Reconoce que los Decretos de Nueva Planta supusieron la desaparición de los fueros y privilegios en Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca. Reflexiona sobre cómo marcaron el paso hacia un modelo centralista, pero también generaron tensiones regionales que influyeron en la historia política y social de España.

1.4. Política interior: los cimientos de una nueva monarquía

El Estado absoluto: reformas políticas y administrativas

Del concepto de monarquía absoluta emanaba la idea del poder ilimitado del monarca. Felipe V erigió un Estado absoluto y centralizado en el transcurso de la propia guerra de Sucesión, donde los consejeros franceses enviados por su abuelo Luis XIV, como Jean Orry, desempeñaron un papel protagonista. Sin embargo, la continuidad de las jurisdicciones señoriales y eclesiásticas suponía una de las más importantes limitaciones al poder del rey. El señor tenía una influencia directa sobre el campesinado de los señoríos y la autoridad real se percibía como algo lejano. Por ello, frente al sistema obsoleto de los Austrias, se propuso la alternativa de una «vía reservada» donde el monarca decidía sobre las propuestas de sus secretarios de Estado y del Despacho, funcionarios nombrados directamente por el rey que ocupaban las secretarías de Estado para el gobierno central. El denominado Consejo de Gabinete o de Despacho, que había surgido en 1702, quedará organizado en 1714, en cinco oficinas independientes: Estado, Justicia, Guerra, Hacienda, Marina e Indias, siendo el germen de los futuros ministerios. No obstante, Felipe V no eliminó totalmente el sistema de consejos, aspecto cuestionado por Jean Orry quien, además, criticó la organización territorial proponiendo el nombramiento de intendentes en aquellas provincias que dependían directamente del Consejo Real.

Reforma fiscal y económica

Una de las primeras competencias de los intendentes fue la de realizar el catastro de Ensenada con el fin de aplicar en Castilla la llamada «única contribución», un impuesto aplicado a los territorios de la antigua Corona de Aragón y que en cada lugar tomaba una denominación distinta. Además, pagaban otros impuestos como las «rentas generales y estancadas». Esta nueva planta fiscal, donde la monarquía era la que decidía en qué gastar lo recaudado con las rentas, se completaría con la extensión de las monedas castellanas al ámbito aragonés.

Felipe V llevó a cabo una regularización y fortalecimiento de las actividades económicas con especial énfasis en el comercio con las posesiones de ultramar. Así, ratificó medidas mercantilistas para revitalizar este comercio con las colonias a través de la creación de compañías comerciales privilegiadas. Sin embargo, el éxito de estas medidas fue relativo dadas las grandes ventajas comerciales otorgadas a Gran Bretaña en el Tratado de Utrecht como el navío de permiso y el asiento de negros.

Reformas en el Ejército y la Armada

Las necesidades bélicas motivaron que Felipe V llevara a cabo una profunda remodelación del Ejército siguiendo el prototipo francés. Los antiguos tercios fueron sustituidos por un modelo militar basado en brigadas, regimientos, batallones, compañías y escuadrones. Asimismo, experimentó un significativo aumento de sus efectivos al introducir al reclutamiento de voluntarios el sistema de quintas y levas, imposición que pronto se hizo impopular.

En cuanto a la Armada, se inicia su proceso de reconstrucción con buques más modernos y nuevos astilleros con el fin de aumentar su rapidez y eficacia. También se crearon arsenales como los de Cartagena, Cádiz, El Ferrol y La Habana, se perfeccionó la formación de sus oficiales y, con el fin de dotar a los barcos de marinería necesaria, se acudió a la «matrícula del mar», que se trataba de la obligación de servir en la marina de guerra para todos aquellos que quisieran desempeñar un trabajo relacionado con el mar.

1.5. El nuevo rumbo de la política exterior: revisionismo y Pactos de Familia

La Paz de Utrecht había redefinido el mapa político europeo con la cesión de territorios españoles a distintas potencias. Tras la guerra de Sucesión, la política exterior de Felipe V parte de un abierto rechazo a lo firmado en dichos tratados y pasa a ser especialmente agresiva respecto a Italia, pues el objetivo español fue la recuperación de los territorios italianos para asegurar el trono de los mismos al infante don Carlos, hijo de Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Será ella junto al primer ministro del rey y agente de la Corte en Parma, Giulio Alberoni, quienes se conviertan en grandes protagonistas de este periodo.

Con la vista puesta en revisar lo acordado en Utrecht y con el objetivo claro de restablecer para la Corona española los territorios cedidos, entre 1717 y 1718 se conquistan Cerdeña y Sicilia. Esto provoca la guerra de la Cuádruple Alianza (1717-1720) contra Gran Bretaña, Francia, Austria y las Provincias Unidas, de la que Felipe V sale derrotado. El Tratado de La Haya ponía fin al conflicto y obligaba a la retirada de las tropas en los ducados italianos (Parma, Piacenza y Toscana), pero garantizaba al rey español el futuro gobierno de su hijo Carlos en ellos. Con el fin de concretar los acuerdos de este tratado se reúne el Congreso de Cambrai (1721-1724), donde el fracaso será ostensible: no se consiguieron los ducados de Parma y Toscana para su hijo y tampoco se pudo recuperar Gibraltar. Sin embargo, la aparición en escena del barón Johan Willem Ripperda (ministro de Felipe V entre 1725 y 1726)) evitará el fracaso absoluto. Este neerlandés conseguiría varios acuerdos en la Corte de Carlos VI, algunos de los cuales se quedarían en meras intenciones. Estos acuerdos se redactaron en el Tratado de Viena, donde quedó reflejado el reconocimiento del emperador de los derechos sucesorios de los ducados de Parma y Toscana para el infante español.

La firma del Tratado de Viena fue vista por Gran Bretaña y Francia como una amenaza a lo acordado en Utrecht y firman, junto a Prusia, el Tratado de Hannover, como alianza militar defensiva, al que se adherirían posteriormente Provincias Unidas. Suecia y Dinamarca. Gran Bretaña desplegó su flota por el Mediterráneo y Atlántico para incitar a Felipe V a desistir de su proyecto revisionista, y capturó barcos españoles. La respuesta española sería dejar sin efecto la cesión de Gibraltar del Tratado de Utrecht. El parlamento inglés ratificó su soberanía y declaró la guerra a España. Dentro de este conflicto anglo-español (1727-1729) destacarían acontecimientos como el bloqueo británico de Portobelo y el segundo sitio a Gibraltar. El resto del reinado estuvo marcado por incesantes incidentes marítimos contra los británicos como la guerra del Asiento (1739)

El reconocimiento definitivo de la vigencia de Utrecht en el Convenio de El Pardo (1728) provocó el giro de la política exterior en busca de una alianza con Francia a través del Primer Pacto de Familia (1733). Los Pactos de Familia 6 fueron tres alianzas en diversas fechas entre las monarquías de España y Francia. Estos acuerdos, dos de los cuales se formaron en época de Felipe V, llevaron a España a una serie de conflictos europeos. El Primer Pacto de Familia se firma en 1733 configurando un frente común contra Austria. Felipe lograría las coronas de Nápoles y Sicilia para su hijo, el futuro Carlos III.

El Segundo Pacto de Familia se firmó en octubre de 1743 entre Felipe V y Luis XV en el contexto de la guerra de Sucesión de Austria (1740-1748), centrada en la sucesión de María Teresa de Habsburgo y que involucró a las principales potencias europeas. Un conflicto periférico fue la guerra del Asiento (1739), que enfrentó a España y Gran Bretaña en el Caribe por el control colonial y comercial. Fernando VI anuló el pacto dentro de su política de neutralidad, logrando un acuerdo con Gran Bretaña para suprimir ventajas comerciales del Tratado de Utrecht. El Tercer Pacto de Familia se firmó en 1761 bajo el reinado de Carlos III.

La política exterior española durante el siglo XVIII

Paz de Utrecht

Alianza dinástica con Francia

POLÍTICA EXTERIOR

Primer

Reino de las Dos Sicilias Ducado de Parma

Segundo Pacto de Familia

Tercer Pacto de Familia

Guerra de los Siete Años

Guerra de Independencia de los EE. UU.

Recuperación de Menorca

APUNTES PAU

6. Si tienes que desarrollar las ideas principales de la política exterior de Felipe V, no olvides comentar que esta estuvo estrechamente vinculada a los Pactos de Familia, alianzas entre las monarquías borbónicas de España y Francia. Mediante el Primer Pacto (1733) y el Segundo Pacto (1743), España buscó recuperar territorios italianos perdidos, como Nápoles y Sicilia, y consolidar su influencia en Europa. Estas alianzas no solo fortalecieron la posición borbónica frente a otras potencias, como Austria y Gran Bretaña, sino que también implicaron costos elevados, como la participación en conflictos bélicos. La relación entre estos pactos y la política exterior evidencia la dependencia española de Francia para mantener su relevancia en el escenario europeo.

Tratados y pactos de Felipe V: desde Utrecht hasta el Segundo Pacto de Familia

Año Tratado/Pacto

ACTIVIDAD 5

¿Cuáles fueron las principales ideas, consecuencias e importancia del Segundo Pacto de Familia (1733), conocido como el Pacto de El Escorial? PISTAS PAU

El Segundo Pacto de Familia (1733) fue una alianza entre las monarquías borbónicas de España y Francia que permitió a España recuperar Nápoles y Sicilia, aunque incrementó su dependencia de la política exterior francesa.

1713 Tratado de Utrecht

1714 Tratado de Rastatt

1721 Primer Pacto de Familia

1729 Tratado de Sevilla

1733 Segundo Pacto de Familia

1738 Tratado de Viena

1743 Tercer Pacto de Familia

ACTIVIDAD 6

PISTAS PAU

a) En el contexto del Primer Pacto de Familia (1733), recuerda la alianza entre las monarquías borbónicas de España y Francia, motivada por lazos familiares y objetivos estratégicos. España pretendía recuperar territorios italianos como Nápoles y Sicilia, mientras que Francia buscaba consolidar su influencia en Europa frente a Austria. Este acuerdo simboliza la colaboración militar y política para enfrentar a Inglaterra y Austria, marcando una nueva etapa en la política exterior española tras la guerra de Sucesión española.

Descripción

Fin de la guerra de Sucesión española. Felipe V es reconocido como rey de España, pero España cede Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña, así como territorios europeos a Austria y Saboya.

Complemento del Tratado de Utrecht que ratifica la paz entre Austria y Francia y consolida la cesión de los Países Bajos y Nápoles a Austria.

Alianza entre España y Francia, impulsada por lazos familiares entre Felipe V y Luis XV de Francia, con el objetivo de fortalecer sus posiciones frente a Gran Bretaña y Austria.

España y Gran Bretaña pactan para resolver disputas sobre Gibraltar y Menorca. Gran Bretaña devuelve a España algunas plazas italianas.

También conocido como el Tratado de El Escorial, establece una nueva alianza entre España y Francia. España apoya a Francia en la guerra de Sucesión de Polonia y obtiene territorios en Italia.

Acuerdo de paz entre España y Austria. Confirma a Carlos de Borbón, hijo de Felipe V, como rey de Nápoles y Sicilia.

Refuerza la alianza entre España y Francia para enfrentar a Gran Bretaña en el contexto de la guerra de Sucesión austriaca. España se compromete a apoyar militarmente a Francia.

Primer Pacto de Familia (1733)

Lee el siguiente fragmento y contesta a las cuestiones:

a) A qué hecho histórico corresponde el documento.

b) Resume sus ideas principales.

c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.

«Artículo 13. Reconociendo su Majestad católica todos los abusos introducidos en el comercio contra la letra de los tratados, y principalmente por la nación inglesa, a cuya extirpación son igualmente interesadas las naciones española y francesa; ha determinado su dicha Majestad hacer poner todas las cosas en regla y según la letra de los tratados. Y si en odio de lo que así se hiciere por su Majestad católica viniese a faltar Inglaterra a alguno de sus empeños hacia la corona de España, o a hacer algunas hostilidades o insulto en los dominios o estados de la corona de España dentro o fuera de la Europa, hará su Majestad cristianísima causa común con su Majestad católica así y en la forma que está ya explicado arriba en el artículo 4 empleando a este fin todas sus fuerzas por mar y por tierra».

b) Fíjate en palabras clave como «abusos comerciales», «hostilidades» e «intereses comunes». Estas expresan la intención de España y Francia de combatir las infracciones de Inglaterra en el comercio y de restablecer la legalidad mediante la colaboración militar. Este pacto simboliza la lucha por el equilibrio de poder en Europa, con un énfasis en la protección mutua y en la defensa de los territorios borbónicos.

c) Piensa en cómo el pacto permitió a España recuperar territorios clave en Italia, reforzando su posición internacional, pero también en el coste económico y militar que esto supuso. Considera cómo la alianza con Francia limitó la autonomía de España en política exterior, obligándola a involucrarse en conflictos europeos. Este pacto marcó un ejemplo de la estrategia borbónica de consolidar su poder mediante alianzas familiares, pero también evidenció la fragilidad económica de España frente a sus ambiciones internacionales.

2. FERNANDO VI (1746-1759): LA RECUPERACIÓN DE ESPAÑA A TRAVÉS DE LA NEUTRALIDAD

Durante los años finales de su reinado, la enfermedad mental y deterioro físico de Felipe V fueron en aumento y terminó falleciendo en la noche del 9 de julio de 1746. Fue sucedido en el trono por su primogénito, hijo de su primer matrimonio con María Luisa Gabriela de Saboya, con el nombre de Fernando VI.

2.1. Política interior: los proyectos de Ensenada

En el momento de la llegada de Fernando VI, España se encontraba en plena guerra de Sucesión austríaca culminada con la Paz de Aquisgrán (1748) y donde no se obtuvo nada. Tras desterrar a su madrastra, Isabel de Farnesio, al Palacio de la Granja de San Ildefonso e instaurada la paz, Fernando VI desarrolló una política de neutralidad exterior apoyándose en la figura de José de Carvajal. Esto posibilitó reformas internas, dentro de las cuales las más importantes fueron los proyectos de Zenón de Somodevilla y Bengoechea, I marqués de la Ensenada.

El marqués de la Ensenada, que ostentaba el cargo de secretario de Hacienda, Marina e Indias, se inclinó por una modernización del país con la participación activa del Estado para fortalecer su posición económica y militar. Uno de sus principales objetivos fue reducir la dependencia de España respecto a otras potencias, en particular a través de una política de fortalecimiento de la Armada y la marina mercante, lo que incluía la construcción de nuevos astilleros en Cádiz, Ferrol y Cartagena.

En el ámbito fiscal, Ensenada propuso un catastro (catastro de Ensenada) que buscaba sustituir el complejo sistema impositivo por una contribución única basada en la riqueza y propiedades de cada ciudadano. Esta medida estaba orientada hacia una justicia tributaria y mayor eficiencia recaudatoria, aunque encontró resistencia entre la nobleza y el clero. También promovió la industria y el comercio con la creación de fábricas reales y medidas proteccionistas para impulsar la producción nacional. Ensenada apostó, además, por una política de alianzas centrada en Francia, como contrapeso a la influencia británica. Sin embargo, sus proyectos no lograron concretarse del todo, ya que perdió el favor real y fue destituido en 1754. Aun así, su legado dejó una base para futuras reformas y una visión de una España más autosuficiente y moderna.

En un plano social puede citarse la conocida como la Gran Redada, llevada a cabo en 1749. Se trató de una acción represiva impulsada por el ministro de Felipe V para censar y regular la población y las propiedades de las clases bajas en España. En particular, se centró en los gitanos, a quienes se les obligó a integrarse en la sociedad bajo condiciones estrictas. Esta medida buscaba fortalecer el control del Estado y fomentar la disciplina social, pero provocó una gran resistencia, ya que se percibía como una violación de las libertades individuales. La redada reflejó las tensiones entre la política centralizadora y la realidad social del país.

APUNTES PAU

7. En el desarrollo de alguna cuestión relacionada con las consecuencias de las políticas llevadas a cabo por Fernando VI (1746-1759), debes mencionar que este se caracterizó por una política de neutralidad en los conflictos europeos, lo que permitió concentrar esfuerzos en el desarrollo interno del país. Bajo el liderazgo de ministros como el marqués de la Ensenada, se impulsaron proyectos de modernización económica, como la reforma fiscal y el fortalecimiento de la Armada. También se reorganizó la administración pública para aumentar su eficacia. Esta estabilidad política y económica dejó una base sólida que facilitó la continuidad de las reformas ilustradas bajo Carlos III. Analizar este periodo es clave para comprender cómo la neutralidad permitió avances significativos en la gestión interna del reino.

ACTIVIDAD 7

PISTAS PAU

2.2. José de Carvajal y la política exterior

El secretario de Estado de Fernando VI, José de Carvajal y Lancaster, desarrolló una política exterior basada en la neutralidad y la paz, buscando alejar a España de conflictos europeos y fortalecer su estabilidad interna 7. Convencido de que la paz permitiría a España recuperarse de las guerras previas, Carvajal evitó compromisos militares, lo que supuso un alejamiento de los Pactos de Familia con Francia y una postura independiente respecto a las potencias europeas.