3

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Andalucía

Ju li o A r iz a C on ej e ro

I l d e fonso C oca M é r id a

Jua n A nto ni o Go n zá le z R o m ano ( c o o rdin a d or )

R oc í o H e r n á ndez Tr ia n o

B ea t r i z Ho ster C ab o

M.ª de l Ca r men L a ch ic a A gu il e r a

Al b e r to R u i z C ampo s

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3

Julio Ariza Conejero

Ildefonso Coca Mérida

Juan Antonio González Romano (coordinador)

Rocío Hernández Triano

Beatriz Hoster Cabo

M.ª del Carmen Lachica Aguilera

Alberto Ruiz Campos

Coordinación editorial

LUIS PINO GARCÍA

Edición

DANIEL GARCÍA FLORINDO JOAQUÍN PÉREZ BLANCA

Corrección

ANA PARRILLA SANTOYO

Diseño de cubierta

ALEGRÍA S. GONZÁLEZ. DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO GRUPO ANAYA

Diseño de interior

ALEGRÍA S. GONZÁLEZ

Maquetación

ALEGRÍA S. GONZÁLEZ

Ilustraciones

ALEGRÍA S. GONZÁLEZ

Edición gráfica

BEATRIZ GUTIÉRREZ Y ROCÍO ÁLVAREZ

Fotografías

ARCHIVO ANAYA (COSANO, P.; ENRÍQUEZ, S.; GARCÍA PELAYO, Á.; LEIVA, Á.; LIARTE SALES, A.; MARTIN, J.; MARTÍNEZ, C.; OSUNA, J.; POZO, M.; RIVERA JOVE, V.; SÁNCHEZ, J.; VALLS, R.); 123RF Y COLABORADORES; AGE

FOTOSTOCK (JAVIER LARREA); ALAMY/ CORDON PRESS (PJRART), ALBUM (EFE, FINE ART IMAGES); GETTY IMAGES (DAVID M. BENETT, JOHN LAMPARSKI), MARTÍN ESPÓSITO; MUSEO DE MEDICINA INFANTA MARGARITA.

© Del texto

JULIO ARIZA CONEJERO, ILDEFONSO COCA MÉRIDA, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ ROMANO, ROCÍO HERNÁNDEZ

TRIANO, BEATRIZ HOSTER CABO, M.ª DEL CARMEN

LACHICA AGUILERA Y ALBERTO RUIZ CAMPOS.

© De esta edición

Algaida Editores, S. A. 2024. Avda. San Francisco Javier, 22. Edif. Hermes, 5.ª, 3-8. 41018 Sevilla.

ISBN

978-84-9189-552-7

Depósito legal

SE 323-2024

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Esta obra puede contener enlaces a páginas y sitios externos (hiperenlaces), que Algaida Editores no edita, controla, supervisa y/o mantiene, y sobre los que no tiene control alguno, por lo que Algaida declina expresamente cualquier responsabilidad respecto a dichas páginas y sitios.

Este libro ha sido elaborado conforme a la legislación vigente en materia educativa y responde a las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y al currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura establecidos para Andalucía.

Todas las tareas, actividades y ejercicios que aparecen en este libro han de realizarse en un cuaderno aparte. Las normas ortográficas seguidas en este libro son las establecidas por la RAE en su Ortografía (2010). La terminología gramatical utilizada en este libro sigue las preferencias aplicadas por la RAE en su Nueva gramática de la lengua española (2009) y el Glosario de términos gramaticales (2020). Muchas actividades y tareas han sido diseñadas para trabajar en equipo de manera cooperativa.

Nuestros materiales educativos son editados con el compromiso de fomentar y favorecer la igualdad de todas las personas y el respeto a la diversidad. Los contenidos de este libro y los procedimientos de trabajo han sido seleccionados y elaborados teniendo en cuenta criterios de cuidado, protección y conservación del medioambiente.

3 La comunicación. La lengua como sistema. Un periódico escolar

5 El texto dialogado. El sintagma nominal. Buenas prácticas comunicativas

7 El texto expositivo-explicativo.

El sintagma verbal. La carta comercial

9 El texto expositivo-argumentativo. La oración simple. Un decálogo de comportamiento

Métrica española, Principales formas estróficas, Principales figuras retóricas, Marco histórico y

Conoce tu libro

Este proyecto comprende

10 situaciones de aprendizaje (SdA) que siguen esta secuencia:

Motivación y activación

Comenzaremos con una presentación de la unidad en su conjunto. Una cita motivadora y unas cuestiones previas despertarán nuestra curiosidad y deseos de aprender, al tiempo que nos permitirán tomar conciencia de los conocimientos que poseemos y conectar con nuestra realidad e intereses. Igualmente, se recoge una breve introducción motivadora (Nos situamos) con la que se justifica y argumenta la necesidad de realizar el reto o producto final planteado. Así, reflexionaremos sobre la funcionalidad, significación y actualidad de lo que vamos a tratar.

Exploración y estructuración

Una serie de sencillas experiencias exploratorias (Lectura inicial y Seguimos explorando) nos aproximarán a los saberes básicos antes de abordarlos.

La fase de estructuración comprende, por una parte, las secciones de contenidos Tipología textual y Lengua en las unidades impares y, por otra, la sección de Literatura en las unidades pares. A su vez, cada sección se divide en dos apartados: Claves teóricas y Aplica lo aprendido, respectivamente.

Esta fase se completa con diversas secciones que abordan aspectos ortográficos (en las unidades impares), tradición y modernidad literaria (unidades pares), así como ejercicios de comprensión y expresión oral basados en audiciones y un apartado dedicado a la lengua, literatura y cultura andaluza.

Aplicación y conclusión

En esta fase, encontramos dos secciones para practicar, recapitular y repasar lo aprendido: Repasamos con un texto y 10 preguntas clave, respectivamente.

Concluiremos nuestra situación de aprendizaje con la sección Producto final, en la que pondremos en práctica lo aprendido en un contexto o entorno comunicativo concreto para resolver el reto o desafío planteado al inicio.

En determinadas unidades, desarrollaremos nuestra habilidad lectora a través de guías de lectura de obras literarias tanto clásicas como juveniles.

• Número y título.

• Imágenes representativas.

• Citamos.

• Nos situamos.

• Nos activamos. Cuestiones previas.

• Exploramos. Lectura inicial

• Seguimos explorando…

• Claves teóricas.

• Aplica lo aprendido.

• Ortografía.

• Tradición y modernidad.

• Comprensión y expresión oral.

• Andalucía: lengua y cultura.

• Repasamos con un texto.

• 10 preguntas clave.

• Producto final.

• Guía de lectura.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Comenzaremos con una página explicativa del recorrido o fases que seguiremos a lo largo de la situación de aprendizaje: Motivación y activación, Exploración y estructuración y Aplicación y conclusión. Además, en cada una de estas fases, se recogen las distintas secciones y apartados teóricos y prácticos que se abordarán hasta la realización del producto o reto final planteado, representado por una imagen circular.

INICIO DE LA UNIDAD

• Título del reto o producto final de la situación de aprendizaje.

• Imagen representativa de la temática de la unidad.

• CITAMOS: interesante y sugerente cita alusiva a la situación de aprendizaje.

• NOS SITUAMOS: breve introducción motivadora con la que se justifica y argumenta la necesidad de realizar el reto o producto final planteado, a partir de los conocimientos que se van a adquirir.

• NOS ACTIVAMOS: CUESTIONES PREVIAS que conectan con nuestra realidad e intereses a modo de reflexión inicial sobre la temática que se va a tratar.

Exploración y estructuración

DESARROLLO DE LA UNIDAD

Todos los héroes de Troya que habían escapado a la muerte estaban ya con los suyos. Solo Odiseo seguía lejos. Lo retenía la ninfa Calipso en su cueva con el deseo de hacerlo su esposo. Pero habían pasado los años y los dioses tenían ya decidido que regresara a su casa en la isla de Ítaca. Estaban todos de acuerdo salvo Poseidón, que siempre le había guardado rencor a Odiseo. Los inmortales se encontraban ahora reunidos en el Olimpo5 en el palacio de Zeus, cuando Atenea tomó la palabra. «Mi

EXPLORAMOS. LECTURA INICIAL. Lectura acompañada de actividades (Tras la lectura…): Comprensión, Expresión oral, Expresión escrita y Vocabulario.

En unidades impares:

TIPOLOGÍA TEXTUAL. En esta sección aprenderemos a organizar la diversidad textual y a clasificar y crear los diferentes tipos de textos.

LENGUA. Contenidos y actividades relacionados con la comunicación y la gramática del español.

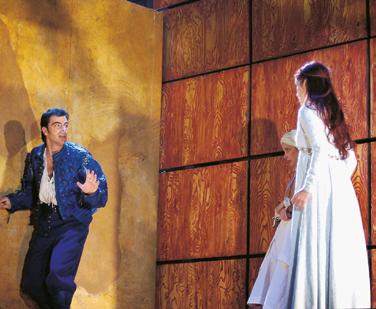

EL JUEGO DEL AMOR

En unidades pares: LITERATURA. Se exponen contenidos y actividades relacionados con el lenguaje literario: recursos, figuras, géneros, obras, períodos, etc.

TRADICIÓN Y MODERNIDAD.

De un modo actual, ameno y reflexivo, esta sección aborda cómo se han relacionado temas y conceptos literarios a lo largo del tiempo.

Conoce tu proyecto digital edudynamic

Edudynamic

Un proyecto sencillo, intuitivo y fácil de utilizar en el que ac cederás a la versión digital de tu libro de texto. Incluye acti vidades interactivas muy variadas. Además, ofrece una gran cantidad de recursos de tipo audiovisual, de comprensión, documentos, etc.

Edudynamic también da acceso al Parque digital, zona que te ofrece una serie de recursos digitales extras y de consulta.

Nuestro libro digital

INTEGRACIÓN CON ENTORNOS VIRTUALES Y PLATAFORMAS

Compatible con los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y las plataformas educativas (LMS) más utilizadas.

ONLINE/OFFLINE

Puedes trabajar en él de forma online o descargarlo en tu dispositivo.

SINCRONIZABLE

MULTIDISPOSITIVO Y UNIVERSAL

Accesible a través de móvil, tablet, ordenador o pizarra digital con cualquier sistema operativo y navegador.

TRAZABILIDAD

Visualización y seguimiento del uso del libro digital en entornos virtuales y plataformas.

Nuestro Libro digital ofrece:

Versión digitalizada del libro impreso con todas sus unidades y secciones.

Este icono doble pertenece a:

Este icono doble pertenece a: Versión digitalizada del libro impreso...

Versión digitalizada del libro impreso...

Este icono pertenece a: Recursos de página: actividades...

Este icono pertenece a: Recursos de página: actividades...

Recursos de la unidad: instructivos, audios, vídeos, documentos, conceptos clave, esquemas…

Recursos complementarios de la unidad: actividades interactivas, de ampliación, acceso a webs...

Recursos de página: actividades del libro papel digitalizadas en cada unidad y otros recursos señalizados en los epígrafes correspondientes.

Recursos globales del curso: para realizar consultas y acceder a herramientas educativas.

Más recursos: acceso directo al Parque digital.

Nuestro Parque digital ofrece:

RECURSOS DIGITALES EXTRAS, organizados a través de las siguientes categorías:

Enlaces a webs temáticas y especializadas de interés.

Documentos relacionados con los saberes básicos de la unidad.

Recursos globales del curso para realizar consultas.

1

El texto narrativo y descriptivo. oración

MOTIVACIÓN Y ACTIVACIÓN

Ambrose Bierce

Nos activamos: cuestiones previas

Te animamos a participar en un equipo para contar la historia de vuestro centro educativo. Unas palabras de Ambrose Bierce para situarnos y unas cuestiones previas nos servirán de motivación y activación.

EXPLORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN

Exploramos. Lectura inicial Mary y el valle de los románticos

Los textos narrativos y descriptivos

APLICACIÓN Y CONCLUSIÓN

CLAVES TEÓRICAS

El enunciado y la oración

2.1. Clases de enunciados

2.2. Características de la oración

APLICA LO APRENDIDO: Cómo narramos y describimos

2.3. Clases de oraciones según su modalidad

APLICA LO APRENDIDO: Cómo expresarnos correctamente

Comprensión y expresión oral «El largo regreso»

Andalucía: lengua y cultura

Elio Antonio de Nebrija

Repasamos con un texto

Producto final de la situación de aprendizaje Una historia para nuestro centro

Una vez hayamos ejercitado la ortografía, la comprensión y expresión oral, y tras habernos acercado a la literatura andaluza en «Andalucía: lengua y cultura», estaremos preparados para repasar todo lo visto y recrear la historia de nuestro centro

Mapa de rutas literarias), novela juvenil de Fernando Marías y Rosa Masip, hemos seleccionado un fragmento que hemos titulado «Mary y el valle de los románticos». Esta lectura inicial nos permitirá observar las secuencias narrativas combinadas con las descriptivas. También podremos trabajar el fragmento resumiéndolo en tercera persona. Este trabajo previo nos permite explorar desde el inicio las bases para abordar el producto final que se propone en esta unidad: realizar una historia de nuestro centro educativo. Además, para llevarla a cabo con eficiencia aprenderemos y practicaremos el funcionamiento de los textos narrativos y descriptivos.

Una historia para nuestro centro

MOTIVACIÓN Y ACTIVACIÓN

Citamos

Cualquiera puede contar algún tipo de historia; la narración es uno de los poderes elementales de la raza. Pero el talento para la descripción es raro.

Ambrose BierceNos situamos

Imaginemos que se cumple el aniversario de la fundación de nuestro centro educativo. Por ejemplo, los 50 años. Para celebrarlo, una de las actividades que se ha decidido realizar ha sido el producto final que os proponemos: escribir la historia de nuestro centro educativo.

Nos activamos: cuestiones previas

A ¿Qué idea transmite la cita de Ambrose Bierce?

B ¿Cuáles son tus textos narrativos favoritos?

C ¿Qué tipo de texto usarías para contar el argumento de una película a un amigo?

Mary y el valle de los románticos

¿Un lago legendario a tan solo 107 kilómetros de Madrid?

Con monstruos, escritores románticos, espectros góticos...

El autobús abandona la autopista y enfila una carretera secundaria. Árboles, vegetación y rocas van adquiriendo protagonismo. Asoma de forma intermitente, por los azarosos ángulos de visión que van dibujando las curvas del paisaje, la gran masa de agua hacia la que el grupo se dirige. Montse, acomodada en el asiento del guía, se gira y alza la voz hacia sus alumnos:

—Atención. Estamos llegando. Y antes me gustaría haceros una pregunta.

Desperdigados por los asientos, los chavales apenas la han escuchado. Hablan entre ellos o juguetean con el móvil y la mayoría tararea la canción que Violeta, desde el último asiento, canta inspirada por la alegría del viaje.

Montse toma el micro y pide al conductor que lo conecte. Espera a que concluya la canción y habla de nuevo, reforzada por la megafonía y en tono humorístico de presentadora de espectáculo musical:

—¡Un fuerte aplauso para vuestra compañera Violeta, que nos ha amenizado el viaje con su voz!

Los chicos aplauden y silban con júbilo. Violeta, agradecida, se alza y hace una tímida reverencia.

—Os decía —continúa Montse— que tengo una pregunta. Aquí va: ¿qué es para vosotros viajar?

La veloz batería de respuestas no se hace esperar:

—Ir a un sitio que te gusta.

—Recorrer el mundo.

—Ir al pueblo de mis abuelos.

—Explorar lugares desconocidos.

Montse levanta la mano libre para aplacar la algarabía y responde:

—Sí, todo eso. Pero además es aprender, alimentar el espíritu, dejar libres los sentidos, incluso crear recuerdos para regresar después a ellos con la imaginación. Me gustaría que viviéramos estos días de naturaleza y literatura con los ojos de ciertos viajeros del pasado que fueron muy especiales: los poetas románticos del siglo XIX. Se movían por el mundo a su manera, libres, y luego lo escribían. Sus crónicas eran distintas a las que existían hasta entonces, más estéticas, más sensoriales. […]

Eso quiero que hagamos nosotros estos días, disfrutando en compañía de una anfitriona muy especial: nada menos que la novelista romántica inglesa Mary Shelley.

—¿Pero no estaba muerta? —bromea Héctor, uno de los chicos.

—Hay escritores inmortales —aclara Silvana, otra de las compañeras—, a ver si nos enteramos.

Pocos, pero los hay. […]

—Mary, con solo dieciocho años —continúa Montse—, creó al doctor Frankenstein e inventó el género de ciencia ficción.

Fernando Marías y Rosa Masip Al otro lado de la brújula. Mapa de rutas literarias, Anaya (adaptación)

Tras la lectura...

Compre n sión

1 ¿Dónde se desarrolla la acción narrada en este fragmento?

2 ¿Cuál es el personaje más importante de la novela hasta el momento?

3 ¿ Qué intenta transmitir Montse a sus alumnos?

4 ¿ De qué escritora se habla en la escena?

5 ¿Sabes algo acerca de esta escritora o deduces algo de la lectura?

Expresió n oral

6 A continuación, vamos a realizar una serie de propuestas para organizar una excursión literaria con la clase. De manera ordenada, se pueden ir sugiriendo opciones y algún estudiante las irá consignando en la pizarra. Por ejemplo, visitaremos lugares de la localidad relacionados con misterios sin resolver, etc.

Expresió n escrita

7 Hoy escribiremos sobre los miedos. Todos tenemos alguno. Compondremos un texto de unas quince o veinte líneas en el que describamos el nuestro de manera precisa.

8 Amplía tu información sobre esta célebre escritora y continúa la siguiente oración con otros datos: Mary Shelley creó la ciencia ficción. Para ello, añade una o dos oraciones.

vocabul a r io

9 ¿Qué quiere decir Silvana cuando afirma que hay escritores inmortales ?

10 Propón un sinónimo para cada una de estas palabras: espectros, azarosos, algarabía, anfitriona, novelista.

Seguimos Explorando

Al vincular el principio y final de la historia, la estructura narrativa circular suele proporcionar a la narración una especial profundidad en su significado, pues permite resaltar los temas o la evolución de los personajes a lo largo del tiempo. Explora y busca obras literarias que hayan usado este tipo de estructura. Por ejemplo, El principito, de Antoine de Saint-Exupéry, o Las mil y una noches.

Tipología textual Claves teóricas

➊

LOS TEXTOS NARRATIVOS Y DESCRIPTIVOS

1.1. El texto narrativo

El texto narrativo es aquel en el que se cuentan o refieren hechos, reales o ficticios, ocurridos a uno o varios personajes, cuyas circunstancias o características cambian a lo largo del relato.

Estructura de la narración

La estructura de la narración suele ajustarse a tres partes: presentación, nudo y desenlace con los acontecimientos ordenados cronológicamente (estructura lineal y cerrada). También existen otras posibilidades.

Estructura no lineal Estructura abierta Estructura circular o en espiral Las acciones se cuentan sin seguir la línea del tiempo, retrocediendo en la misma (retrospección o flash-back ) o anticipando hechos futuros (prospección o flash-forward ).

El relato deja pendiente la resolución de algún conflicto. Se narran historias que parecen volver al punto del que partieron.

Keawe

Había un hombre en la isla de Hawái, al que llamaré Keawe, porque la verdad es que vive todavía y su nombre debe permanecer en secreto; pero su lugar de nacimiento no estaba lejos de Honaunau, donde los huesos de Keawe el Grande yacen escondidos en una cueva. Aquel hombre era pobre, valiente y activo; era capaz de leer y escribir tan bien como un maestro de escuela; además, era un marinero de primera categoría, que había navegado durante algún tiempo en los vapores de la isla y pilotado un ballenero en la costa de Hamakua. Finalmente, a Keawe se le ocurrió ver el gran mundo y las ciudades extranjeras y se embarcó rumbo a San Francisco. San Francisco es una hermosa ciudad, con un magnífico puerto e innumerables personas ricas; concretamente, existe en la ciudad una colina repleta de palacios. Un día, Keawe se paseaba por la colina con los bolsillos llenos de dinero, recreándose en la contemplación de las elegantes casas existentes a ambos lados de la calle. «¡Qué casas tan bonitas! —iba pensando—. ¡Y qué felices deben de ser las personas que las habitan, que no necesitan preocuparse por el mañana!». La idea seguía rondándole en la cabeza, cuando llegó frente a una casa más pequeña que las otras, pero muy bien acabada y tan bonita como un juguete; sus escalinatas brillaban como la plata, las orillas del jardín florecían como guirnaldas y los cristales de las ventanas centelleaban como diamantes. Keawe se detuvo para admirar las excelencias de todo aquello. Al pararse, se dio cuenta de que un hombre lo observaba tras los cristales de una ventana, tan transparentes que Keawe lo veía como se ve un pez en una cala junto a los arrecifes. Era un hombre de edad, calvo y con barba negra; en sus facciones llevaba impresas las huellas del pesar y suspiraba amar-

gamente. Lo cierto es que, mientras Keawe contemplaba al hombre y el hombre observaba a Keawe, cada uno de ellos envidiaba al otro.

De repente, el hombre sonrió y saludó con la cabeza, haciendo señas a Keawe para que entrara, y salió a recibirlo a la puerta de la casa.

—Es muy hermosa mi casa —dijo el hombre, suspirando amargamente—. ¿No le gustaría ver las habitaciones?

Y así fue cómo condujo a Keawe por todos los aposentos, desde el sótano hasta la azotea; no había nada en ella que no fuera perfecto en su estilo, y Keawe quedó fascinado. […]

—No existe razón alguna —dijo el hombre— para que no tenga usted una casa igual que esta, y aun mejor si lo desea. Supongo que tendrá algún dinero.

—Tengo cincuenta dólares —dijo Keawe—, pero una casa como esta debe de costar más de cincuenta dólares.

El hombre hizo un cálculo.

—Siento que no tenga más —dijo—. Eso podría traerle problemas en el futuro, pero será suya por cincuenta dólares.

—¿La casa? —preguntó Keawe.

—No, la casa no —replicó el hombre—, pero sí la botella. Porque debo decirle que, aunque yo le parezca una persona muy rica y afortunada, lo cierto es que todos mis bienes, y esta casa misma y su jardín, proceden de una botella de poco más de una pinta de capacidad. Aquí está.

Actividades

1 Tras leer el texto realiza las actividades sugeridas.

a) Completa esta afirmación: Estamos ante un texto narrativo porque…

b) Resume las acciones que ocurren en este texto narrativo. No olvides considerar qué elementos son importantes y cuáles accesorios.

c) Señala qué elementos de la narración corresponden al planteamiento, al nudo y al desenlace.

El narrador

Abrió un mueble cerrado con llave y sacó una botella ventruda con el cuello muy largo; el cristal era de un color blanco lechoso, y tenía los cambiantes tonos del arco iris. En su interior había algo que se movía confusamente, algo así como una sombra y una llama.

—Esta es la botella —dijo el hombre; y, cuando Keawe se echó a reír, añadió—: ¿No me cree? Haga usted mismo la prueba. Intente romperla.

De manera que Keawe cogió la botella y la estrelló varias veces contra el suelo hasta que se hartó, porque rebotaba como una pelota y no se rompía.

d) ¿Es una historia con un final abierto o cerrado? Justifica tu respuesta.

e) Da un salto hacia atrás en el tiempo y narra a través de un flash back lo que le ocurrió al personaje para que el narrador llegue a la conclusión de que Aquel hombre era pobre, valiente y activo; era capaz de leer y escribir tan bien como un maestro de escuela. Debes redactar un texto de unas diez líneas haciendo uso de tu imaginación.

Tiene como misión contar los hechos al lector. Existen varios tipos de narradores.

1

Narrador en tercera persona

3 Narrador en primera persona

participa no participa

PROTAGONISTA

El narrador participa en la historia que cuenta; es decir, es un personaje.

El narrador no participa en la historia que cuenta; está fuera de la historia.

Autobiografía real o ficticia.

TESTIGO Tiene constancia del desarrollo de los hechos.

OMNISCIENTE Sabe todo lo que hacen, piensan y sienten los personajes.

OBSERVADOR

Solo cuenta lo que puede observar.

ActividaD

2 Identifica el tipo de narrador en cada uno de los textos siguientes.

El triste Jim

Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos. Tristes, como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un viaje que debía durar más de seis meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. ¿En qué consiste la poesía, Jim?, le preguntaban los niños mendigos de México. Jim los escuchaba mirando las nubes y luego se ponía a vomitar. Léxico, elocuencia, búsqueda de la verdad. Epifanía. Como cuando se te aparece la Virgen. En Centroamérica lo asaltaron varias veces, lo que resultaba extraordinario para alguien que había sido marine y antiguo combatiente en Vietnam. No más peleas, decía Jim.

Roberto Bolaño

Personajes redondos

Aquellos que evolucionan psicológicamente en el desarrollo de la narración y son descritos en su individualidad. Presentan mayor complejidad y son poco previsibles. Son los personajes más empleados en la novela moderna.

Actividades

El gaucho insufrible, Anagrama

Personajes planos o tipo

Presentados con pocos rasgos y muy bien definidos, apenas cambian: el viejo sabio, el héroe, el

3 Lee el texto de la derecha y realiza a continuación las actividades propuestas.

a) ¿Por qué este texto es narrativo? ¿Qué hechos se cuentan?

b) Analiza la estructura del relato. ¿Te parece un texto completo o se trata de un fragmento de un cuento o de una novela más larga?

c) ¿Cuál es el punto de vista utilizado? Para justificar tu respuesta, comprueba la persona gramatical empleada.

d) ¿Cómo clasificarías a los personajes que aparecen? Descríbelos empleando tu imaginación.

Los tres hermanos

Eran tres hermanos: Jerry, Jimmy y Kathleen. El verdadero nombre de Jerry era Gerald y no Jeremiah, al contrario de lo que podrías pensar; Jimmy, lógicamente, era un diminutivo de James; y en cuanto a Kathleen, los chicos nunca la llamaban por su nombre, sino Cathy, Catty, Minina (cuando sus hermanos estaban de buen humor) o Minina rabiosa (cuando se enfadaban con ella). Asistían a la escuela en un pueblecito situado al oeste de Inglaterra. Por supuesto, los chicos iban a una escuela y su hermana a otra, ya que esa costumbre tan saludable de llevar a los niños y a las niñas a la misma escuela aún no está tan extendida como espero que llegue a estarlo algún día.

Edith Nesbit

El castillo encantado, Anaya

Los personajes

Pueden ser de varios tipos:

a) Según su presencia en la narración: protagonistas o secundarios.

b) Según su complejidad psicológica: planos o tipo, o redondos.

Imagination

No conseguía recordar, a pesar de mis esfuerzos, cómo había llegado Aarón Mesquida a convertirse en ocasional colaborador de la revista Imagination. Pero sí sabía del escaso valor de los artículos que de vez en cuando nos remitía. Muchos de ellos, en lugar de guardar una auténtica relación con las nuevas artes, lo imaginario o lo fantástico, temas capitales de la revista, eran crónicas confusas de supuestos casos paranormales, insuficientemente documentados, que nuestro director nunca había aceptado publicar, entre otras razones, porque su autenticidad le parecía más que dudosa. Por todo ello, al recibir en París la apremiante comunicación de Mesquida en la que me urgía a trasladarme a Barcelona para investigar lo que él definió como «un caso que rebasa todo lo conocido hasta ahora», estuve a punto de tirar su fax a la papelera. Sin embargo, como no estaba ocupado [...], decidí acudir a la cita con Mesquida, aunque, la verdad, con poco convencimiento.

Imagination nutre siempre sus páginas con acontecimientos excepcionales o prodigiosos —prosiguió Mesquida con tenaz insistencia—. Bien: pues aquí tiene un caso que supera cuanto podía usted esperar. ¡Max Urkhaus está a punto de reaparecer en Barcelona, más de cien años después de su primera visita a la ciudad! ¡Y a eso hay que añadir que en 1888 tenía ya 62 años!

—¿Cómo está tan seguro de que se trata de la misma persona y no de un nombre que ha ido pasando de unos a otros a lo largo del tiempo?

Joan Manuel Gisbert La aventura inmortal de Max Urkhaus, Anaya

El tiempo narrativo

Podemos establecer en el relato dos concepciones sobre el tiempo:

z Tiempo externo: es el tiempo cronológico real que duran los hechos relatados. Se mide en días, horas, semanas… y permite saber la duración de la acción.

z Tiempo interno: el escritor puede manipular el tiempo interno del relato para que discurra más rápido o más lento, según convenga a la acción. Lo puede hacer de diversos modos:

ELIPSIS

SUMARIO

TIEMPO-ESCENA

PAUSA

DIGRESIÓN

Se eliminan periodos de tiempo en los que no ocurre nada y, por tanto, no son interesantes para contar. Así se acelera el relato. Pueden emplearse fórmulas del tipo Dos años después…

El autor puede hacer un resumen de los hechos más significativos de la historia. Si contáramos todo lo sucedido, el relato resultaría aburrido.

Presenta los hechos en su duración real. Es lo que ocurre en los diálogos o en los monólogos de los personajes.

A veces el autor se entretiene en contar un suceso que ha durado muy poco tiempo en muchas páginas. Se hace, por tanto, una pausa en el relato. Ocurre, por ejemplo, cuando intercalamos descripciones en un texto narrativo; la narración no avanza.

Otra manera de detener la acción se consigue cuando el autor realiza una pausa en la acción e introduce reflexiones propias o de los personajes.

El espacio narrativo

Las acciones relatadas transcurren en espacios concretos, donde viven los personajes. Estos se pueden clasificar del siguiente modo:

z Reales o imaginarios: pensemos, por ejemplo, en los espacios fantásticos que aparecen en las novelas de ciencia-ficción. Frente a estas, las novelas históricas pretenden dar una apariencia de realismo.

z Rurales o urbanos: es frecuente hallar tanto localizaciones en espacios naturales (bosques, caminos, playas...) como en ambientes urbanos (calles, plazas, grandes edificios...).

z Abiertos o cerrados: en ocasiones interesa reflejar un ambiente cerrado y hermético; por ello se seleccionan lugares interiores como habitaciones, monasterios, iglesias, cárceles...

Con frecuencia, el espacio narrativo no es un simple decorado, sino que llega a determinar el comportamiento de los personajes, a reflejar el estado anímico de estos e incluso a constituirse en eje central del relato.

El alcázar

Vueltos al patio principal, diremos que en el frente opuesto al arco por donde se sale al de la Montería, álzase deslumbrando al que la mira, la árabe fachada del Regio Alcázar. Pero antes de entrar en este, sigamos un pasadizo, que del patio principal conduce al cuarto patio, que es el más moderno, el más chico, el más simétrico y el más triste de todos, que se llama de la Contratación, y que debe su restauración a los comerciantes que allí tenían sus juntas y hacían sus contratos cuando se hallaba en auge el comercio de Sevilla con América […]. No ha mucho que esta inapreciable joya se encontraba en el más triste y vergonzoso abandono. No solo se hallaban deslustrados y perdidos los preciosos colores y dorados que hacían de ella la única mansión capaz de realizar las semifantásticas concepciones de los cuentos de las Mil y una noches.

Fernán Caballero

El Alcázar de Sevilla, Cervantes Virtual

Patio de las Doncellas. Real Alcázar de Sevilla.

Actividades

4 Observa el espacio en esta historia de la escritora Fernán Caballero. ¿Qué características del Alcázar de Sevilla se destacan en el fragmento? Analiza el espacio teniendo en cuenta lo que acabamos de aprender (real / imaginario; rural / urbano; abierto / cerrado).

5 Ahora, tomando como modelo el texto anterior, te toca a ti construir un espacio narrativo. Recuerda que puede ser un lugar real que conozcas o desees conocer, o bien un espacio imaginario que inventes. Haz tu elección y escribe un texto de extensión similar al de la actividad anterior describiéndolo. ¿Has optado por un espacio abierto o cerrado?

6 En la actividad anterior construiste un espacio narrativo. ¿Te atreves ahora a escribir una breve historia que transcurra en él? Necesitarás un argumento, una estructura, personajes, tiempo… y toda tu imaginación. Tu trabajo debe ocupar unos dos folios y lo presentarás oralmente en el aula.

1.2. El texto descriptivo

Un texto descriptivo es la representación de personas o cosas, ambientes y acciones incluidos, por medio del lenguaje, mencionando sus distintas partes, cualidades o circunstancias.

1.2.1. Tipos de descripción

Existen diversos tipos de descripciones: de objetos, de ambientes, de acciones (que sirven para caracterizar a un personaje), de espacios (abiertos o cerrados, urbanos o rurales, reales o imaginarios...), etc.

Uno de los tipos más frecuentes es la descripción de personas y seres animados. Si se recogen aspectos físicos (externos) y psicológicos (internos), se denomina retrato. La descripción física de una persona suele partir de una primera impresión general y, a continuación, del detalle de las características de su cuerpo, en orden descendente. Cada elemento descrito debe ser explicado con adjetivos o comparaciones. Tras la descripción externa, podemos hablar de la forma de vestir del personaje descrito, para pasar, por último, a la descripción interior: carácter, gustos, etc.

Recursos formales de la descripción

z Predominio de nombres, más estáticos, frente a los verbos, de sentido más dinámico y propio de la narración.

z Presencia de adjetivos, que aportan cualidades que precisan y limitan el significado de los sustantivos a los que acompañan.

z Uso preferente del presente y del pretérito perfecto de indicativo.

z Vocabulario preciso y rico. Uso adecuado de sinónimos, pronombres, posesivos… para evitar la repetición de palabras.

Explora en Internet y selecciona una descripción realizada con un registro coloquial. Transfórmala y adáptala a un registro formal.

Recuerdos

Se estaba haciendo de noche. Los árboles entrelazaban sus ramas blancas por encima de mi cabeza, y mi viejo caballo avanzaba a trompicones sobre la helada costra de nieve que cubría la tierra. El viento hacía danzar un remolino de copos blancos alrededor de mi rostro. Algunos se fundían sobre mis labios, sobre mis mejillas ateridas.

Recuerdo bien lo que pensé mientras observaba con preocupación el cielo nuboso del crepúsculo. Pensé que nunca volvería a pisar las ardientes dunas de arena, ni a refrescar mi sed en el agua verdosa de los oasis. Esos tiempos habían quedado atrás para siempre. Para siempre... El antiguo Akil habría sabido encontrar el camino de vuelta a sus orígenes, pero ¡era tan poco lo que quedaba de él! Un miserable mortal enfermo de frío y angustia, perdido en un bosque de una región desconocida, aferrándose a su última esperanza... Eso era todo.

La tristeza de aquellos pensamientos no me ayudaba a seguir adelante. Sin embargo, no podía detenerme; necesitaba llegar esa misma noche al castillo. Un leñador me había dicho, en la linde del bosque, que aquellos eran ya territorios de los Cornel. Antes o después vería aparecer entre los árboles nevados las torres de la pequeña fortaleza. Algunos,

por lo visto, la llamaban el Nido del Águila. ¡Vaya un lugar que había elegido Diego para pasar el invierno!

Pensé en Diego y en mí, y en todo lo que me había pasado desde nuestro último encuentro en la ciudad de Saraqusta. Recordaba perfectamente la confiada alegría que sentía yo cuando nos separamos. Iba a buscar a Olaya, a mi querida y preciosa Olaya. Estaba convencido de que, esta vez, nada ni nadie se interpondría entre nosotros. Al fin y al cabo, yo era un yinn, un ser poderoso y sabio capaz de doblegar a las fuerzas de la naturaleza cuando hacía falta. Me sentía pletórico de energía, y en esas condiciones, ¿quién iba a atreverse a desafiarme? No sabía cómo, pero estaba seguro de que, al final, terminaría imponiendo mi voluntad.

Qué iluso...

Entonces ignoraba que los hombres poseen armas más mortíferas para el espíritu que para el cuerpo. El chantaje, la crueldad... Ya antes se habían cruzado en mi camino, pero no de la misma manera. En mis existencias anteriores, yo solía observar los tejemanejes de los humanos con fría indiferencia, desde lejos. Alguna que otra vez llegué a compadecerme de su sufrimiento, pero no lo compartía... ¡Qué diferente era mi vida en aquellos lejanos tiempos!

Ana Alonso y Javier Pelegrín

Yinn. Estrella dorada, Anaya

Actividades

7 Analiza las clases de palabras que abundan en cada uno de los textos descriptivos que se han ofrecido como modelos de la descripción de personas, espacios y objetos. ¿Por qué crees que son las que más aparecen?

8 Lee el fragmento y responde en tu cuaderno a las preguntas siguientes:

a) Indica el tipo de narrador que posee el texto.

b) ¿Qué elementos del espacio se describen en el texto?

¿Con qué otro espacio recordado por el protagonista en el segundo párrafo se compara?

El texto narrativo y descriptivo. La oración

c) ¿De qué manera se describe el protagonista del relato?

¿Qué dice de sí mismo? ¿Tiene su estado de ánimo algo que ver con el paisaje que está describiendo?

d) ¿Qué otros personajes son citados por el narrador?

e) ¿Qué salto temporal podemos observar en el cuarto párrafo? ¿Qué palabras del texto te han permitido reconocerlo?

f) El fragmento acaba con una pausa en el relato en la que el narrador hace una pequeña reflexión. ¿A qué reflexión nos referimos? ¿Cómo se llama este recurso narrativo?

Tipología textual

CÓMO NARRAMOS Y DESCRIBIMOS

Lee atentamente el siguiente texto:

El camino del doctor

Aplica lo aprendido

En el año 1878 me gradué como doctor en Medicina por la Universidad de Londres, y después marché a Netley, donde asistí al cursillo obligatorio para ingresar como médico cirujano en el ejército. Tras haber acabado mis estudios, fui destinado de inmediato al 5.º de Fusileros de Northumberland, como médico cirujano ayudante. El regimiento se hallaba por entonces de guarnición en la India, y antes de que pudiera unirme a él estalló la segunda guerra de Afganistán. Al desembarcar en Bombay, me llegó la noticia de que mi unidad había atravesado los desfiladeros de la frontera y se había adentrado profundamente en territorio enemigo. Sin embargo, decidí seguir viaje, como otros muchos oficiales en la misma situación. Llegué a Kandahar sano y salvo, y allí encontré por fin a mi regimiento y me incorporé en el acto a mi nuevo servicio. Aquella campaña proporcionó honores y ascensos a muchos, pero yo solo coseché desgracias y calamidades. Fui separado de mi brigada y agregado a las tropas de Berkshire, con las que me encontraba sirviendo cuando la desastrosa batalla de Maiwand. Allí, una bala explosiva me alcanzó en el hombro, hizo añicos el hueso y rozó la arteria subclavia. Habría caído en manos de los despiadados ghazis de no ser por el valor y la lealtad de Murray, mi asistente, quien, tras colocarme de través sobre un caballo de tiro, consiguió alcanzar felizmente las líneas británicas.

Agotado por el dolor, y en un estado de gran debilidad a causa de las muchas fatigas sufridas, fui trasladado, junto a un nutrido convoy de maltrechos compañeros de infortunio, al hospital de la base de Peshawar. Allí me había recuperado tanto como para pasear por las salas, y salía a tomar el sol en la terraza, cuando caí víctima del tifus, azote de nuestras posesiones en la India. Durante meses se temió por mi vida. Cuando por fin pude reaccionar y me convertí en convaleciente, había quedado en tal estado, y me encontraba tan débil, que el consejo médico ordenó mi inmediato retorno a Inglaterra. En consecuencia, fui trasladado al transporte militar Orontes, y al mes de travesía desembarqué en Portsmouth, con la salud deteriorada para siempre y nueve meses por delante, sufragados por un Gobierno paternal, para intentar restablecerme.

En Inglaterra carecía de parientes y de amigos. Era, por tanto, libre como el aire; es decir, todo lo libre que se puede ser con un ingreso diario de once chelines y medio. Como es natural en dicha situación, me dirigí a Londres, gran sumidero al que van a parar todos los desocupados y haraganes del Imperio.

Arthur Conan DoyleLa primera aventura de Sherlock Holmes. Un estudio en escarlata, Anaya

cuestiones

A Explica el tipo de narrador que se ha empleado en el texto

B ¿Aprecias distintos tipos de personajes?

C ¿Cómo ha tratado el narrador el tiempo?

D ¿En qué espacio se desarrolla la acción?

Lee atentamente ahora el siguiente texto. Se trata de una descripción en la que el poeta Antonio Machado nos ofrece un panorama general de su esencia y estar en el mundo.

Retrato

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y un huerto claro donde madura el limonero; mi juventud, veinte años en tierras de Castilla; mi historia, algunos casos que recordar no quiero.

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido —ya conocéis mi torpe aliño indumentario—, más recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno; y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.

Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.

Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna.

A distinguir me paro las voces de los ecos, y escucho solamente, entre las voces, una.

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso, como deja el capitán su espada: famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada.

Converso con el hombre que siempre va conmigo —quien habla solo espera hablar a Dios un día—; mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía.

Y al cabo, nada os debo; debeisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.

Antonio Machado Campos de Castilla, Cátedra

En este otro fragmento, el autor hace una descripción reflexiva en torno a la impresión que le produce el escudero en contacto con Lázaro, ambos personajes de Lazarillo de Tormes.

El escudero

¡Ah, el escudero!, no hay más que verlo: es todo dignidad, armonía y pulcritud. Así oye misa, así camina, así pasa por las plazas donde se vende de comer, el rostro al frente, sin permitirse siquiera una mirada de desdén, no como Lázaro, que le va a la zaga, el paso desordenado y plebeyo, dejándose los ojos y el alma en lo que ve. Todo esto que cuento aquí de memoria lo cuenta el autor con sus propias palabras y elipsis, y lo que yo hago es glosar precisamente las elipsis, que así es como los lectores enriquecemos y ensanchamos los libros y los hacemos únicos y nuestros.

En las formas de andar vemos cómo Lázaro vive atareado en el mero presente, en tanto que el hidalgo habita entre el esplendor del pasado y la promesa incierta del futuro. O lo que es lo mismo, entre los blasones que heredó y la esperanza de un palomar y de unas casas rotas. El presente le es ajeno, y por eso sus andares y sus gestos tienen un algo de fantasmal, de sueño o de teatro. Diríase que amo y criado caminan por dimensiones temporales distintas.

Luis Landero

El huerto de Emerson, Tusquets Editores

En muchas ocasiones te solicitarán que realices una descripción de tus rasgos morales o psicológicos. Ocurrirá generalmente en procesos de selección y ofertas de empleo. A continuación, te planteamos una tarea que te puede resultar muy útil en el futuro: imagina que se solicitan desde una ONG voluntarios para atender a niños pequeños y ayudarlos con las tareas escolares. Redacta un texto en el que seas capaz de describirte a ti mismo. Para ello, selecciona aquellos aspectos de tu personalidad que mejor pudieran encajar en la propuesta.

Puedes seguir estos pasos:

1. Introducción: comenta el motivo que te lleva a redactar el texto.

2. Indica cuáles son los rasgos generales de tu carácter. Sé sincero.

3. Destaca cuáles son tus puntos fuertes. Piensa siempre en función de la oferta a la que optas.

cuestiones

A ¿Qué impresión te producen ambas descripciones? ¿De qué elementos se sirven sus autores para ello?

B Describe ahora, intentando emplear un lenguaje poético, cómo fue tu infancia.

C Emulando al segundo texto ahora, intenta describir las diferencias entre dos personas que tengan algún tipo de relación (familiar, laboral, etc.).

D Convierte el poema «Retrato» en una narración.

Seguimos Explorando

Elabora un listado de cinco enunciados y cinco oraciones. ¿Qué diferencias observas ente ellos?

Actividades

Lengua

Claves teóricas

➋ EL ENUNCIADO Y LA ORACIÓN

El enunciado es una unidad mínima de comunicación y constituye por sí mismo un mensaje.

Además, no es necesariamente oracional, tiene autonomía sintáctica y se halla delimitado entre pausas. Puede estar representado por una oración (La música serena el espíritu) y también por muy diversas expresiones carentes de verbo, es decir, enunciados no oracionales.

Cada enunciado se pronuncia con una melodía o entonación cerrada e independiente de la de otros enunciados, y cada enunciado expresa una idea. Los enunciados terminan en una pausa larga, que en la escritura se representa mediante el punto (.) o los signos de cierre de interrogación (?) o de exclamación (!).

2.1. Clases de enunciados

Existen dos clases de enunciados:

z La oración es un enunciado que se caracteriza por tener un verbo en forma personal y por estar compuesto de dos elementos: sujeto (S) y predicado (P).

z El enunciado no oracional es un enunciado que carece de verbo en forma personal y no puede descomponerse en sujeto y predicado: Buenos días; Prohibido fumar; Por favor; Lástima de gato.

9 Clasifica en tu cuaderno los siguientes enunciados en oracionales y no oracionales.

a) Permanecieron de pie durante toda la entrevista.

b) Estupendo comienzo de curso.

c) Vaya tontería.

d) Coloca todas las mesas en fila.

e) Prohibido estacionar más de dos horas.

f) Mis amigas están preparándome una fiesta.

g) Un zumo de tomate, por favor.

10 Lee el siguiente texto y resuelve las cuestiones que se plantean sobre él.

Confidentes

—Bueno —dudó Glaster—. No estoy segura de que lo entiendas, pero no tengo a nadie más en quien confiar… Verás, estoy enamorada de Miguel.

—¡Ay! —se lamentó de nuevo Nico—, mi corazón sufre, pero quiero lo mejor para ti. Es un buen chico, en el fondo. Bastante en el fondo —agregó, mirando de soslayo a su dueña.

—¿Qué crees que debería hacer, disimular o lanzarme?

—Disimular —aconsejó el osito—. Es un chulo, está acostumbrado a tenerlas a pares. Mejor hazte valer.

—No sé. —Glaster meneó la cabeza dubitativa, y tras unos segundos gritó—: ¡Eh! ¿Puedo acercarme ya?

—Qué voz más bonita… —musitó Miguel para sí—. Parece un ángel…

—¡Cuando gustes! —contestó Flecha. Y luego, más bajo, para que solo lo oyera Miguel, agregó—: Te comportaste noblemente con Krypta, así que en vez de hundirte en la más amarga miseria voy a brindarte una oportunidad. ¿Quién se declara primero? ¿Tú o yo?

Martín Casariego Córdoba

Por el camino de Ulectra, Anaya

a) ¿Cuántos enunciados forman el último párrafo?

b) Localiza en el texto los sujetos de las diferentes oraciones que aparezcan.

2.2. Características de la oración

Para que un enunciado sea una oración ha de cumplir las siguientes características correspondientes a los tres niveles en que se estructura la lengua: nivel fónico, semántico y morfosintáctico.

NIVEL FÓNICO

NIVEL SEMÁNTICO

NIVEL MORFOSINTÁCTICO

La oración es un tipo de enunciado situado entre dos pausas que posee una entonación (declarativa, interrogativa o exclamativa). En la comunicación oral, las oraciones concluyen con una pausa que al escribir se representa con un punto.

El mensaje que se comunica a través de la oración ha de ser completo y coherente.

La oración está formada por un sintagma nominal con función de sujeto (S) y un sintagma verbal con función de predicado (P) que son los constituyentes inmediatos de la oración. Ambos están íntimamente relacionados a través de la concordancia morfológica: el nombre, núcleo del sujeto, y el verbo, núcleo del predicado, concuerdan en persona y número.

2.3. Clases de oraciones según su modalidad

Como ya hemos comprobado, las oraciones se pueden clasificar de muy diversas formas: por su significado, por su estructura... En esta ocasión, nos detendremos en los tipos de oraciones según su modalidad, es decir, según la actitud del hablante:

Estás callado. MODALIDAD DECLARATIVA

¿Estás callado? MODALIDAD INTERROGATIVA

¡Estate callado! MODALIDAD EXHORTATIVA

¡Estás callado! MODALIDAD EXCLAMATIVA

Desearía que te callases. MODALIDAD DESIDERATIVA

Quizás te calles algún día. MODALIDAD DUBITATIVA

Actividades

11 Imagina y describe dos situaciones diferentes en las que resulten adecuados cada uno de estos enunciados.

a) Me estoy poniendo como una sopa.

b) No se han obtenido los resultados esperados.

12 Convierte las siguientes oraciones declarativas al mayor número posible de modalidades y explica qué efectos de significado se producen.

a) Este curso voy a estudiar mucho.

b) Me gusta caminar por la sierra.

c) La asociación denunciará a la Administración.

d) Se sienta conmigo.

e) Juega una partida con el niño.

f) El partido empieza a las nueve.

g) Mi equipo jugará en la ACB esta temporada.

13 Determina a qué modalidad oracional pertenecen estas oraciones:

a) Ahora mismo estará abriendo el regalo.

b) No sé qué le voy a decir cuando la vea.

c) ¡Qué guapo es este niño!

d) ¿Quién te llamó anoche?

e) Ten cuidado con lo que dices, Alberto.

f) Quizá no sea capaz de lograrlo sin su ayuda.

g) Le preguntó cómo había conseguido entrar sin pagar.

14 Inventa tres oraciones desiderativas, tres dubitativas y tres declarativas. A continuación, explica por qué poseen esa modalidad.

Leer el cielo

Al atardecer del quinto día oyó que alguien arañaba la corteza del árbol bajo sus pies, jadeando por el esfuerzo. Le asombró ver la cabellera de una joven, su rostro perlado por el sudor y sus uñas ensangrentadas, y preguntó:

—¿Qué haces aquí?

—Quiero aprender a leer el cielo.

—¿Una mujer…? Bah… Baja por donde has venido, si es que puedes hacerlo.

Pero Laimé, que así se llamaba la muchacha, no bajó. Ni ese día ni al siguiente ni al otro, a pesar de que Mwana la ignoró y no respondió a sus preguntas acerca de lo que veía realmente un Lector del Cielo cuando miraba el horizonte al amanecer o al atardecer. Con paciencia, ignorando el vértigo, desafiando al viento, al frío y al sol, Laimé trepaba por las ramas siguiendo los pasos de Mwana, dormía al raso y disputaba insectos a los murciélagos y a las serpientes. Y así transcurrieron dos semanas. Ella paciente, observando durante horas por encima de su hombro. Él despreciativo, ignorándola.

—¿Por qué no me enseñas a leer el cielo? —preguntaba en ocasiones Laimé.

—¡Ninguna mujer ha leído jamás el cielo! —repetía él. Laimé aprendió a distinguir por sí misma los celajes naranjas que avisaban del amanecer, los hilos grises que atravesaban el disco lunar y los grumos blancos que a veces velaban las estrellas. Aprendió a diferenciar la dirección de los vientos que hacían vibrar las ramas a distintas horas de la noche, y a anticipar cuándo los insectos abandonarían sus nidos según la temperatura del aire. Y mientras pasaban los días se dio cuenta de que iba poco a poco conociendo los signos, pero que le faltaban las reglas de aquel lenguaje, e insistía a Mwana:

—¿Por qué no me enseñas a leer el cielo?

Pero Mwana callaba. Solo al final de la tercera semana, poco antes de la puesta de sol, el hombre se volvió hacia la muchacha mientras su dedo señalaba un punto apenas visible en el horizonte. Laimé se esperanzó porque creía haber vencido su resistencia, y le escuchó decir:

—Es Bakiara, el águila… Viene a por mí.

—¿Te irás…? ¿Te vas a ir antes de enseñarme a leer…? —preguntó frustrada.

—No, no te enseñaré —respondió él—. Estás aprendiendo tú. Dentro de dos semanas, si consigues resistir, comenzarás a entender las señales.

En lo alto, el águila planeaba rozando la corona del bao bab. Laimé observó cómo el hombre trepaba por las cada vez más delgadas ramas, y cómo se detuvo al oír un débil crujido. Entonces, Mwana tomó de su zurrón el puñado de polvo rojo y lo esparció sobre su cabeza, al tiempo que Bakiara se acercaba hasta donde él estaba.

Lo que sucedió después no pudo verlo Laimé, porque parte del polvillo cayó sobre su rostro y tuvo que cerrar los ojos. Cuando consiguió abrirlos y miró hacia arriba, Mwana y el águila habían desaparecido.

Ricardo Gómez

Como tú: 20 relatos + 20 ilustraciones por la igualdad, Anaya

Actividad

15 Lee el texto de esta página y responde a las cuestiones planteadas.

a) Explica por qué el título Leer el cielo es un enunciado.

b) Explica si el enunciado anterior es oracional o no.

c) Analiza el enunciado oracional Estás aprendiendo tú desde estos tres puntos de vista: fónico, morfosintáctico y semántico.

d) Selecciona del texto y copia en tu cuaderno una oración exhortativa, una oración interrogativa y una oración declarativa.

e) Transforma la secuencia Es Bakiara, el águila… Viene a por mí en una oración de modalidad dubitativa.

Lengua Aplica lo aprendido

CÓMO EXPRESARNOS CORRECTAMENTE

A continuación, te ofrecemos unas tarjetas: sujetos, verbos y complementos.

SUJETOS

El águila

Un hombre bajito

Mi prima

Luis

El pueblo de Rosa

Esta galleta

Nuestro amigo

El bolígrafo

Lo azul

VERBOS

Salió

Vendrá

Ha encontrado

Buscaba

Escribirá

Había llorado

Resulta

Comía

Sonreía

COMPLEMENTOS

Canciones

Un rojo atardecer

Amigos

Frente al mar

Su media naranja

Su alma

Con la mirada

En su casa

Intenso

Ahora te proponemos otra tarea: coge tu cuaderno y ve apuntando en él cuáles son las instrucciones que nos permitirán expresarnos con claridad y corrección. Se trata de que redactes unas instrucciones en las que entren en juego cuestiones como la coherencia semántica. Podemos seguir el esquema que se plantea a continuación:

A Combina ahora elementos de cada columna y construye cinco oraciones diferentes. ¿Tienen todas ellas sentido? Esta actividad es, sin duda, muy divertida y ofrece resultados sorprendentes, pero en la comunicación real tenemos que ser cuidadosos y no dejar nada al azar o a la improvisación: la manera de combinar los elementos oracionales viene dada por una serie de reglas (muchas de ellas no escritas).

1. Respetemos la gramática:

Concordancia.

Funciones sintácticas encajadas con las categorías gramaticales.

Uso adecuado de expresiones o giros.

2. Construyamos:

Empleo correcto de mecanismos de cohesión.

Observación del orden impuesto por la lógica.

3. El significado también es fundamental:

Coherencia.

Sentido preciso.

Ortografía

Se escribe con mayúscula:

Las mayúsculas

• La primera palabra de cualquier escrito y después de un punto.

• Tras los dos puntos que anuncian reproducción de palabras textuales o enunciados con independencia sintáctica.

• Todos los nombres propios: Francia, Everest, Marta.

• Las formas de tratamiento, si están en abreviatura: Ud. (usted).

• Algunos sustantivos que designan grupos o instituciones de carácter político, religioso o social: Iglesia, Senado, Instituto Nacional de Estadística.

• La primera palabra del título de cualquier obra: Crónica de una muerte anunciada.

• Las siglas: ONG, ONU, AMPA.

• Los números romanos: siglo XXI.

Actividades

1 Justifica el uso de las mayúsculas en el siguiente texto:

La leyenda del legado del moro

En el interior de la fortaleza de la Alhambra, frente al palacio real, hay una amplia explanada que lleva el nombre de la Plaza de los Aljibes, llamada así por estar socavada por los depósitos de agua, ocultos a la mirada, que han existido desde el tiempo de los moros. En un rincón de esta explanada hay un pozo morisco, abierto en la roca viva a gran profundidad, que da un agua fría como el hielo y transparente como un cristal. Tienen siempre fama los pozos de los moros, pues son bien conocidos los trabajos que se tomaron para penetrar hasta los más puros y ricos manantiales y fuentes. Aquel de que hablamos es famoso en toda Granada; tanto que los aguadores —de los cuales unos llevan cántaros al hombro y otros arrean jumentos cargados de cántaros de barro— suben y bajan por las empinadas y frondosas avenidas de la Alhambra desde que nace el día hasta última hora de la noche.

Entre los aguadores que en un tiempo acudían a este pozo había un hombrecillo fuerte, de anchas espaldas y estevado, de nombre Pedro Gil, pero llamado Perejil, para abreviar. Por supuesto, siendo aguador, había de ser gallego. La Naturaleza parece haber formado razas de hombres, como lo ha hecho con los animales, para las distintas clases de trabajo. En Francia, los limpiabotas son todos saboyanos; los porteros de los hoteles, suizos, y en los tiempos de los miriñaques y el pelo empolvado en Inglaterra, nadie como un irlandés acostumbrado a andar por los pantanos para dar un rítmico balanceo a una silla de mano. De igual modo, en España, los aguadores y mozos de carga son todos ellos robustos hijos de Galicia. Nadie dice: «Búsqueme un mozo», sino: «Llame a un gallego».

Washington Irving Cuentos de la Alhambra, Anaya

Se puede escribir con mayúscula:

• Las palabras que designan seres o conceptos que se quieren destacar por énfasis o veneración: la Ley, el Derecho.

• Las épocas históricas, movimientos culturales o políticos: Edad Media, Romanticismo, Revolución Industrial.

Los días de la semana, los meses del año y el nombre de las estaciones siempre se escriben en minúscula.

Comprensión y expresión oral

El largo regreso

1 ¿ Cuántas personas había en la casa cuando empezó a ocurrir algo extraño?

2 ¿ Quién era cada uno y cómo se llamaban?

3 ¿ Quién había vuelto tras tanto tiempo?

4 Expresa oralmente cómo te sentirías si volviese a tu casa un familiar tras largo tiempo.

5 Ahora asumirás el papel contrario: prepara una intervención oral en la que te justifiques después de tu larga ausencia.

Andalucía: lengua y cultura

Antonio de Nebrija

Elio Antonio de Nebrija (Lebrija, antes conocida como Nebrissa Veneria, Sevilla, ¿1444? – Alcalá de Henares, Madrid, 1522) fue un filólogo y humanista de capital importancia.

Nebrija se destaca como el primer humanista hispánico y es célebre por su obra Gramática castellana (1492), que fue la primera gramática escrita en una lengua europea moderna. Lebrijano, andaluz, castellano, español, europeo, Nebrija se revela como un genio de alcance universal, y su legado humanista sigue siendo relevante en el siglo XXI, ya que la esencia de su pensamiento y el núcleo de su conocimiento se centraban en comprender al ser humano. Su labor no se limitó únicamente a la filología de la lengua castellana y las lenguas clásicas (latín, griego y hebreo), sino que abarcó una amplia gama de disciplinas culturales. Nebrija fue lingüista, gramático, lexicógrafo, traductor, exégeta bíblico, docente, catedrático, escritor, poeta, historiador, cronista real, pedagogo, impresor y editor. Sus escritos abordaron temas tan diversos como el derecho, la medicina, la astronomía, la historia y la educación de los niños. Su legado perdura como un faro de conocimiento y humanismo que ilumina múltiples facetas de la cultura y el saber.

Repasamos con un texto

En el faro

El pequeño comedor de la casa del faro olía a café recién hecho y a tabaco de pipa. El suelo y las paredes eran de madera oscura y, al margen de una inmensa librería y algunos objetos marinos que Max no pudo identificar, apenas estaba decorado. Un hogar para quemar leña y una mesa recubierta con un manto de terciopelo oscuro rodeada de viejas butacas de piel descolorida eran todo el lujo de que Víctor Kray se había rodeado.

Roland indicó a sus amigos que tomasen asiento en las butacas y se acomodó en una silla de madera entre ambos. Esperaron cinco minutos sin apenas cruzar palabra, mientras los pasos del anciano se oían en el piso de arriba. Finalmente, el viejo farero hizo su aparición. No era tal como Max lo había imaginado. Víctor Kray era un hombre de mediana estatura, tez pálida y una generosa mata de pelo plateado que coronaba un rostro que no reflejaba su verdadera edad.

Sus ojos verdes y penetrantes recorrieron lentamente el semblante de los dos hermanos, como si se tratase de leer sus pensamientos. Max sonrió nerviosamente ante la mirada escrutadora del anciano. Víctor Kray le correspondió con una afable sonrisa que iluminó su semblante.

—Sois la primera visita que recibo en muchos años— dijo el farero, tomando asiento en una de las butacas—. Tendréis que disculpar mis modales. De todos modos, cuando yo era un crío, pensaba que todo eso de la cortesía era una soberana estupidez. Y todavía lo pienso.

Nosotros no somos críos, abuelo —dijo Roland.

—Cualquiera más joven que yo lo es —respondió Víctor Kray—. Tú debes de ser Alicia. Y tú Max. No hay que ser muy listo para deducirlo, ¿eh?

Alicia sonrió cálidamente. No hacía dos minutos que los había conocido, pero el talante socarrón del anciano le resultaba encantador. Max, por su parte, estudiaba el rostro

Actividades

1 Justifica el carácter narrativo de este texto. Analiza en él los siguientes elementos de la narración:

• Estructura: planteamiento, nudo y desenlace.

• Estructura lineal o abierta.

• Tipo de narrador.

• Espacio y tiempo en el que se desarrollan los hechos.

2 Analiza la descripción en este texto narrativo. ¿Qué se describe? ¿Cómo es la descripción del espacio? ¿Qué sensación produce en el lector? ¿Con qué características se describe al anciano del faro? ¿Qué sensación le produce a Alicia este personaje?

del hombre, tratando de imaginarlo encerrado en aquel faro durante décadas, guardián del secreto del Orpheus. —Sé lo que estáis pensando —explicó Víctor Kray—. ¿Es verdad todo lo que hemos visto o creamos haber visto estos últimos días? En realidad, nunca pensé que llegaría el momento en que tuviese que hablar de este tema con nadie, ni siquiera con Roland. Pero siempre sucede lo contrario de lo que esperamos, ¿no es así?

Nadie le contestó.

—Está bien. Al grano. Lo primero es que me contéis todo lo que sabéis. Y cuando digo todo es todo. Incluyendo los detalles que os puedan parecer insignificantes. Todo. ¿Entendido?

Max miró a sus compañeros.

¿Empiezo yo? —sugirió.

Alicia y Roland asintieron. Víctor Kray le hizo una seña para que iniciase su relato.

Carlos Ruiz Zafón

El príncipe de la niebla, Planeta

3 Busca en el texto dos ejemplos de enunciados oracionales y otros dos de enunciados no oracionales.

4 Indica cuáles son las distintas modalidades oracionales y pon un ejemplo de cada una de ellas. Si puedes, extráelos del texto.

5 Cambia la modalidad oracional de las oraciones subrayadas en el texto.

6 El relato de la trama se detiene en una historia que Max va a contar. Continúa tú esa historia respetando el tipo de narrador que ha elegido el autor. Hazlo en unas quince líneas aproximadamente.

10 preguntas clave

1 ¿Cómo podemos definir el texto narrativo?

El texto narrativo es aquel en el que se cuentan o relatan hechos de uno o varios personajes, cuyas circunstancias o características cambian a lo largo del relato.

2 ¿En qué tres partes fundamentales podemos dividir la estructura de una narración?

La estructura de una narración suele ajustarse a tres partes: planteamiento, desarrollo y desenlace.

3 ¿Cuáles son los tipos de narradores fundamentales?

Podemos clasificarlos en narradores en primera (protagonista o testigo) o tercera persona (omnisciente u observador).

4 ¿Cuáles son los otros tres elementos fundamentales que hay que analizar en el texto narrativo?

Otros elementos fundamentales del texto narrativo son los personajes, el tiempo y el espacio.

5 ¿Qué es un texto descriptivo?

Es aquel en el que se representan personajes o cosas, espacios o ambientes, mediante el lenguaje, mencionando sus distintas partes, cualidades o circunstancias.

6 ¿Qué es un enunciado?

Un enunciado es un conjunto organizado de palabras que expresan una idea. Puede distinguirse entre enuncia dos oracionales (aquellos que tienen verbo) y enun ciados no oracionales (los que carecen de verbo en forma personal).

7 ¿Cuáles son las tres principales características de un enunciado?

Desde el punto de vista fónico, el enunciado está situado entre dos pausas que poseen una entonación.

Desde el punto de vista semántico, el enunciado transmite un mensaje completo y coherente.

Desde el punto de vista morfosintáctico, está formado por un sintagma nominal con función de sujeto y por un sintagma verbal con función de predicado.

8 ¿Qué se entiende por modalidad oracional?

Por modalidad oracional se entiende la intención o actitud con la que el hablante emite su mensaje con respecto al oyente. Con algunas oraciones se pretende preguntar, con otras afirmar o negar algo, hacer una petición, dar una orden, etc.

9 ¿Cuántas modalidades oracionales se distinguen?

Según la intención del hablante se distinguen las siguientes modalidades oracionales: declarativas, interrogativas, exclamativas, exhortativas, dubitativas y desiderativas.

10 Indica algunos de los usos de las mayúsculas.

Se escribe en mayúscula la primera palabra de un texto y después de un punto. También se escriben en mayúscula los nombres propios, los títulos de las obras de arte, las siglas, los números romanos o las abreviaturas de formas

Producto final

Una historia para nuestro centro

En muchas ocasiones llevamos a cabo trabajos en los que debemos tener presentes los aprendizajes de Lengua e Historia. En este caso, vamos a realizar una investigación para conocer cuáles son las circunstancias en las que se fundó y los momentos más significativos en el desarrollo de nuestro centro educativo desde aquella fecha. Para ello, contaremos con el asesoramiento de los docentes de Historia y Lengua, así como con la ayuda del equipo directivo.

Fase de investigación

a) Crearemos grupos de cuatro o cinco miembros, preferentemente de distintos sexos.

b) Al constituirlos, se elegirá un responsable.

c) Cada grupo tendrá que investigar por su cuenta y extraer las conclusiones pertinentes. Al margen del propio ámbito educativo, también podréis informaros con vuestros mayores o mediante la visita a ciertos centros de interés cultural como la biblioteca pública, el ayuntamiento, etc.

Te proponemos ahora crear una historia para nuestro centro

2

Fase de selección y composición

• Terminada la investigación, se reunirán los responsables de los diversos grupos y propondrán y defenderán la información que consideren más relevante.

• Tras llegar a los acuerdos pertinentes, se elaborará un documento conjunto de todo el gran grupo. Se puede acudir a tecnologías de la información (Drive, etc.).

• Por otra parte, diseñaremos una exposición en la entrada del centro formada por textos y otros materiales (imágenes, objetos, murales, etc.)

3

Fase de publicidad

Un representante de cada grupo se encargará de visitar las aulas del centro e ir motivando al alumnado para que acuda a la exposición.

Fase de evaluación

Una vez clausurada la exposición, tendremos que realizar una valoración de nuestra actividad. Habremos de considerar si ha tenido éxito, si hemos aprendido lo suficiente sobre nuestro centro educativo, sobre la historia local, si hemos sabido trabajar en grupo… También se valorarán todas las herramientas y medios empleados para realizar esta actividad.

2 Señores guerra. narrativa hasta el Siglo de Oro

MOTIVACIÓN Y ACTIVACIÓN

Miguel de Cervantes

Nos activamos: cuestiones previas

Te animamos a reflexionar en torno a la figura del héroe en la actualidad. Unas palabras de Miguel de Cervantes para situarnos y unas cuestiones previas nos servirán de motivación y activación.

APLICACIÓN Y CONCLUSIÓN

Repasamos con un texto

10 preguntas clave

Cambiando el mundo

Guía de lectura

Cantar de Mio Cid

Producto final de la situación de aprendizaje

EXPLORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN

Exploramos. Lectura inicial

CLAVES TEÓRICAS

Los cantares de gesta

Poema de Mio Cid: el primer héroe

2.2. Otros héroes medievales

Los orígenes de la novela

Una vez hayamos reflexionado en «Tradición y moderni dad» sobre el héroe literario, practicado la comprensión y expresión oral, y tras habernos acercado a la lengua y cultura andaluza, estaremos preparados para repasar todo lo visto e investigar en nuestro proyecto final sobre los nuevos héroes.

3.1. Los caballeros andantes

3.2. La novela idealista

4.2. Temas y personajes

4.3. Estilo

4. El Quijote: la primera novela moderna

4.1. Argumento y estructura

Tradición y modernidad

El héroe literario

APLICA LO APRENDIDO: Aprendiendo a ser juglares

Amadís de Gaula

Comprensión y expresión oral

Cervantes en Andalucía

Andalucía: lengua y cultura

El fragmento del Canto I de servirá para remontarnos a los orígenes de la figura del héroe en la Grecia clásica. Así, conectaremos con la sección de Literatura para tratar la figura heroica de los cantares de gesta o de las novelas de caballerías, narraciones que Cervantes parodiará mediante la figura de don Quijote, con lo que descubrirá una nueva mirada del mundo y

Cambiando el mundo

MOTIVACIÓN Y ACTIVACIÓN

Nos situamos

El mundo actual se encuentra ante problemas globales de los cuales debemos ser conscientes para reflexionar sobre ellos y actuar en consecuencia. Te invitamos a reflexionar sobre qué considerarías hoy en día una hazaña, y quiénes la llevan a cabo. ¡Tal vez, podríamos ser nosotros mismos!

La elección de nuestros referentes refleja la evolución de nuestros valores y preocupaciones como sociedad. Esto no significa que los guerreros y líderes del pasado no sean dignos de admiración, sino que a medida que cambian nuestras circunstancias y prioridades, también lo hacen las figuras que consideramos modelos a los que seguir. Es importante que los referentes actuales inspiren a las personas a abordar los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo y a vivir de una manera que promueva un mundo más justo y sostenible.

Citamos

—Calla, amigo Sancho —respondió don Quijote—, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza…

Miguel de Cervantes

Nos activamos: cuestiones previas

A Reflexiona sobre la cita de Cervantes. ¿Piensas que don Quijote se equivoca?

B ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que alguien es un quijote?

C ¿Qué podría significar ser un héroe hoy en día?

La Odisea, Canto I

Cuéntame, Musa1, la historia del hombre de muchas astucias que anduvo perdido después de la caída de Troya. Aquel que conoció tantas tierras y sufrió sin fin en el mar por salvar su vida y la de sus compañeros. Aunque todo fue en vano, porque fueron víctimas ellos de su propia estupidez, pues se comieron las vacas de Helios 2 y ese día perdieron la esperanza de regresar. Cuéntame, diosa, hija de Zeus 3 , algo de estos sucesos. Todos los héroes de Troya que habían escapado a la muerte estaban ya con los suyos. Solo Odiseo seguía lejos. Lo retenía la ninfa 4 Calipso en su cueva con el deseo de hacerlo su esposo. Pero habían pasado los años y los dioses tenían ya decidido que regresara a su casa en la isla de Ítaca. Estaban todos de acuerdo salvo Poseidón, que siempre le había guardado rencor a Odiseo. Los inmortales se encontraban ahora reunidos en el Olimpo 5 en el palacio de Zeus, cuando Atenea tomó la palabra.

«Mi corazón se apena por el pobre Odiseo —dijo—, que lleva ya mucho tiempo lejos de casa. Ahora lo tiene la ninfa Calipso retenido en una isla azotada por las corrientes en el mismísimo ombligo del mar. Quiere hechizarlo para que se olvide de Ítaca, pero antes que eso él preferiría la muerte. Padre, ¿por qué le tienes tanto rencor?».

Entonces el padre Zeus, hijo de Cronos, le contestó:

«Hija mía, Atenea, ¡cómo podría irritarme con Odiseo! Es Poseidón el que no deja de odiarle por culpa de su hijo, el cíclope Polifemo. Odiseo lo dejó ciego de su único ojo, y por eso lo hace vagar perdido lejos de casa. Pensemos ahora la manera de que regrese y Poseidón tendrá que olvidar su cólera, pues no podrá oponerse a la voluntad de todos nosotros los inmortales».

Eso dijo, y Atenea, la de ojos brillantes, le contestó:

«Padre, si por fin les agrada a los dioses que regrese a su casa el astuto Odiseo, enviemos a Hermes 6 para que anuncie enseguida a la ninfa Calipso nuestra decisión. Yo mientras iré a Ítaca para hacer que su hijo Telémaco convoque la asamblea de los griegos y ponga así freno al abuso de los pretendientes que llevan ya mucho tiempo sacrificando a su costa hermosas ovejas y bueyes. Lo mandaré también a Esparta y a Pilos para que haga averiguaciones sobre su padre y vaya ganando fama de hombre valiente».

Diciendo esto, se calzó la inmortal Atenea sus doradas sandalias, cogió una lanza de bronce, grande y pesada, y descendiendo desde las cumbres del Olimpo llegó hasta el pueblo de Ítaca, a la casa de Odiseo, disfrazada de Mentes, un forastero. Allí encontró a los preten-

1. Musa: diosa de las artes que proporciona a los poetas inspiración para componer.

2. Helios: dios del Sol.

3. Zeus: el primero de los dioses. Gobierna sobre ellos y sobre los humanos.

4. Ninfa: divinidad de la naturaleza asociada a fuentes, ríos, montes, bosques o algún otro lugar concreto.

5. Olimpo: el monte Olimpo, en la Grecia continental, donde habitan los dioses.

6. Hermes: hijo de Zeus, dios de los viajeros y comerciantes, y mensajero de su padre.

Señores

dientes comiendo y bebiendo vino, sentados en pieles de bueyes que ellos mismos habían sacrificado.

El primero en ver a Atenea fue Telémaco, que estaba sentado entre ellos, triste, pensando en su padre. «Bienvenido seas, forastero —le dijo— te daré de comer y beber, después me dirás en qué te puedo ayudar».

Una esclava le lavó las manos con agua de una jarra de oro. Otra preparó la mesa, le reservó los mejores trozos de carne y junto a ellos le sirvió vino en una copa de plata. Luego entraron con arrogancia los pretendientes. Les lavaron las manos, les acercaron canastas de pan y llenaron sus copas. Y una vez que hubieron comido y bebido, comenzó el canto y la danza. Femio el aedo7 cogió la lira y cantó, y entonces

Telémaco habló a Atenea de esta manera:

«No te irrites, amigo, pero estos que ves aquí se están comiendo de balde la hacienda de un hombre cuyos huesos deben de estar bajo el mar o blanqueándose en alguna

7. Aedo: recitador profesional que se ganaba la vida can tando historias de héroes y dioses para el público.

Tras la lectura...

Compre n sión

1 ¿Qué es una musa?

2 Explica quiénes son los personajes que protagonizan el fragmento.

3 ¿Te suena alguno de los personajes del relato?

4 ¿Por qué estuvo Ulises apartado de su tierra?

5 ¿Con qué apariencia llega Atenea a Ítaca?

6 ¿A quiénes se refiere el autor con los pretendientes

Expresió n oral

7 Continua la historia que propone Atenea con la narración de una profecía.

playa. Se ha cumplido su triste destino y ninguna esperanza nos queda, por más que alguno asegure que volverá. Pero, vamos, dime, ¿de dónde vienes?, ¿quién eres?, ¿qué barco te ha traído hasta aquí? Porque no creo que hayas podido venir caminando».

Atenea, la de ojos brillantes, le contestó:

«Soy Mentes, rey de los tafios, amantes del remo, y acabo de llegar con mi nave de camino a otras tierras. Vamos hacia Temesa en busca de bronce, llevamos una carga de hierro. Debes saber que nos unen relaciones de amistad del tiempo de nuestros padres. Puedes preguntar a tu abuelo Laertes, aunque he oído que ya no baja a la ciudad, sino que está retirado en el campo. Vine porque oí que estaba tu padre en el pueblo, pero parece que los dioses no le han dejado regresar todavía. Ten por seguro que no está muerto, y escucha ahora porque te voy a decir una profecía que me han inspirado los dioses.

Homero

Odisea, Anaya

v

Expresió n escrita

8 Imagina que Telémaco se ha dado cuenta del engaño de Atenea. Construye un breve diálogo entre los dos personajes.

9 Propón sinónimos para las siguientes palabras que aparecen en el texto: astucia, inmortales, agrada, cumbres.