1

Andalucía

Julio Ariza Conejero

Ildefonso Coca Mérida

Juan Antonio González Romano (coordinador)

Rocío Hernández Triano

Beatriz Hoster Cabo

M.ª del Carmen Lachica Aguilera

Alberto Ruiz Campos

Coordinación editorial LUIS PINO GARCÍA

Edición

DANIEL GARCÍA FLORINDO

JOAQUÍN PÉREZ BLANCA

Corrección

ANA PARRILLA SANTOYO

Diseño de cubierta

ALEGRÍA S. GONZÁLEZ. DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO GRUPO ANAYA

Diseño de interior

ALEGRÍA S. GONZÁLEZ

Maquetación

ALEGRÍA S. GONZÁLEZ

Ilustraciones

ALEGRÍA S. GONZÁLEZ

Edición gráfica

ROCÍO ÁLVAREZ Y MAR MERINO

Fotografías

ALAMY/CORDON ( ART COLLECTION/ALAMY STOCK PHOTO), ALBUM ( PIXAR ANIMATION STUDIOS/WALT DISNEY PICTURES; PARAMOUNT PICTURES; ALBUM/EFE), ARCHIVO ANAYA (COSANO, P. ; ENRÍQUEZ, S.; GARCÍA PELAYO, Á.; LEIVA, Á; MARTIN, JOSEPH; MASTERDIGIT/TRIANA; PEÑUELA PY, E.), FUNDACIÓN CNSE PARA LA SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN, GETTY ( EUROPA PRESS NEWS), ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL, 123RF Y COLABORADORES.

© Del texto

JULIO ARIZA CONEJERO, ILDEFONSO COCA MÉRIDA, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ ROMANO, ROCÍO HERNÁNDEZ

TRIANO, BEATRIZ HOSTER CABO, M.ª DEL CARMEN LACHICA AGUILERA Y ALBERTO RUIZ CAMPOS.

© De esta edición

Algaida Editores, S. A. 2024. Avda.

San Francisco Javier, 22. Edif. Hermes, 5.ª, 3-8. 41018 Sevilla.

ISBN

978-84-9189-547-3

Depósito legal

SE 321-2024

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Esta obra puede contener enlaces a páginas y sitios externos (hiperenlaces), que Algaida Editores no edita, controla, supervisa y/o mantiene, y sobre los que no tiene control alguno, por lo que Algaida declina expresamente cualquier responsabilidad respecto a dichas páginas y sitios.

Este libro ha sido elaborado conforme a la legislación vigente en materia educativa y responde a las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y al currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura establecidos para Andalucía.

Todas las tareas, actividades y ejercicios que aparecen en este libro han de realizarse en un cuaderno aparte.

Las normas ortográficas seguidas en este libro son las establecidas por la RAE en su Ortografía (2010). La terminología gramatical utilizada en este libro sigue las preferencias aplicadas por la RAE en su Nueva gramática de la lengua española (2009) y el Glosario de términos gramaticales (2020).

Muchas actividades y tareas han sido diseñadas para trabajar en equipo de manera cooperativa.

Nuestros materiales educativos son editados con el compromiso de fomentar y favorecer la igualdad de todas las personas y el respeto a la diversidad. Los contenidos de este libro y los procedimientos de trabajo han sido seleccionados y elaborados teniendo en cuenta criterios de cuidado, protección y conservación del medioambiente.

Este proyecto comprende

10 situaciones de aprendizaje (SdA) que siguen esta secuencia:

Comenzaremos con una presentación de la unidad en su conjunto. Una cita motivadora y unas cuestiones previas despertarán nuestra curiosidad y deseos de aprender, al tiempo que nos permitirán tomar conciencia de los conocimientos que poseemos y conectar con nuestra realidad e intereses.

Igualmente, se recoge una breve introducción motivadora (Nos situamos) con la que se justifica y argumenta la necesidad de realizar el reto o producto final planteado. Así, reflexionaremos sobre la funcionalidad, significación y actualidad de lo que vamos a tratar.

Una serie de sencillas experiencias exploratorias (Lectura inicial y Seguimos explorando) nos aproximarán a los saberes básicos antes de abordarlos.

Por otra parte, la fase de estructuración comprende tres secciones de contenidos (Tipología textual, Lengua y Literatura) que, a su vez, se dividen en dos apartados: Claves teóricas y Aplica lo aprendido, respectivamente.

Esta fase se completa con diversas secciones que abordan aspectos ortográficos y léxicos, así como ejercicios de comprensión y expresión oral basados en audiciones y, por último, un apartado dedicado a la lengua, literatura y cultura andaluza.

En esta fase, encontramos dos secciones para practicar, recapitular y repasar lo aprendido: Repasamos con un texto y 10 preguntas clave, respectivamente.

Concluiremos nuestra situación de aprendizaje con la sección Producto final, en la que pondremos en práctica lo aprendido en un contexto o entorno comunicativo concreto para resolver el reto o desafío planteado al inicio.

En determinadas unidades, desarrollaremos nuestra habilidad lectora a través de guías de lectura de obras literarias tanto clásicas como juveniles.

• Número y título.

• Imágenes representativas.

• Citamos.

• Nos situamos.

• Nos activamos. Cuestiones previas.

• Exploramos. Lectura inicial

• Seguimos explorando…

• Claves teóricas.

• Aplica lo aprendido.

• Ortografía.

• Léxico.

• Comprensión y expresión oral.

• Andalucía: Lengua y cultura.

• Repasamos con un texto.

• 10 preguntas clave.

• Producto final.

• Guía de lectura.

PRODUCTO FINAL. Reto global en el que se podrán aplicar los aprendizajes textuales, lingüísticos o literarios en un entorno, contexto o situación comunicativa concreta, evidenciando su funcionalidad, significación y actualidad.

GUÍA DE LECTURA destinadas a la comprensión de diversas obras literarias completas en determinadas unidades.

aprendizaje basado en proyectos

Mural

REPASAMOS CON UN TEXTO. Se ofrece un texto como estímulo para plantear distintas cuestiones teóricas y prácticas que repasan lo aprendido.

10 PREGUNTAS CLAVE. Se sintetizan los contenidos esenciales de cada unidad a través de diez preguntas y sus correspondientes respuestas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): páginas en las que se vincula un texto literario con un ODS determinado.

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS Tarea colaborativa y de carácter interdisciplinar con la que elaboraremos un producto final fruto del trabajo en equipo.

ANEXOS: Conjugación verbal, Métrica española, Principales formas estróficas, Principales figuras retóricas.

Un proyecto sencillo, intuitivo y fácil de utilizar en el que ac cederás a la versión digital de tu libro de texto. Incluye acti vidades interactivas muy variadas. Además, ofrece una gran cantidad de recursos de tipo audiovisual, de comprensión, documentos, etc.

Edudynamic también da acceso al Parque digital, zona que te ofrece una serie de recursos digitales extras y de consulta.

Compatible con los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y las plataformas educativas (LMS) más utilizadas.

ONLINE/OFFLINE

Puedes trabajar en él de forma online o descargarlo en tu dispositivo.

SINCRONIZABLE

Accesible a través de móvil, tablet, ordenador o pizarra digital con cualquier sistema operativo y navegador.

TRAZABILIDAD

Visualización y seguimiento del uso del libro digital en entornos virtuales y plataformas.

Versión digitalizada del libro impreso con todas sus unidades y secciones.

Este icono doble pertenece a:

Este icono doble pertenece a: Versión digitalizada del libro impreso...

Versión digitalizada del libro impreso...

Este icono pertenece a: Recursos de página: actividades...

Este icono pertenece a: Recursos de página: actividades...

Recursos de la unidad: instructivos, audios, vídeos, documentos, conceptos clave, esquemas…

Recursos complementarios de la unidad: actividades interactivas, de ampliación, acceso a webs...

Recursos de página: actividades del libro papel digitalizadas en cada unidad y otros recursos señalizados en los epígrafes correspondientes.

Recursos globales del curso: para realizar consultas y acceder a herramientas educativas.

Más recursos: acceso directo al Parque digital.

RECURSOS DIGITALES EXTRAS, organizados a través de las siguientes categorías:

Enlaces a webs temáticas y especializadas de interés. Documentos relacionados con los saberes básicos de la unidad.

Recursos globales del curso para realizar consultas.

V Nos situamos

V Citamos: Thomas Hobbes

V Nos activamos: cuestiones previas

Te animamos a participar en la creación de un club de lectura. Unas palabras para situarnos de Thomas Hobbes y unas cues tiones previas nos servirán de motivación y activación.

V Repasamos con un texto «Recuerdo infantil»

V 10 preguntas clave

V Exploramos. Lectura inicial

El último dragón

Tipología textual CLAVES TEÓRICAS

1. La comunicación

1.1. Concepto de comunicación

1.2. Elementos de la comunicación

V Guía de lectura

1.3. Lenguaje verbal y no verbal

APLICA LO APRENDIDO:

V Lengua CLAVES TEÓRICAS

2. El lenguaje y las lenguas. Variedades de la lengua

2.1. Variedades diatópicas del español

V Producto final de la situación de aprendizaje Creación de un club de lectura

El secreto de la esfinge

Una vez hayamos ejercitado el léxico, la ortografía, la comprensión y expresión oral, y tras habernos acercado a la literatura andaluza en «Andalucía: lengua y cultura», estaremos preparados para repasar todo lo visto y crear nuestro propio «club de lectura».

2.2. Contacto entre lenguas: bilingüismo, diglosia lingüística y dialectal

2.3. Diversidad funcional. La lengua de signos y el sistema

APLICA LO APRENDIDO: La diversidad lingüística del español

V Literatura CLAVES TEÓRICAS

3. El lenguaje literario (I)

3.1. Los géneros literarios

APLICA LO APRENDIDO: La biblioteca

V Ortografía

Reglas de acentuación. Acentuación de monosílabos

V Léxico

Homónimos. Palabras comodín

V Comprensión y expresión oral

«E. Nesbit, autora de Historias de dragones

V Andalucía: lengua y cultura

Andaluces en la literatura

El fragmento de Historias de dragones, de Edith Nesbit, es una lectura idónea para comentar y compartir. Precisamente, esa es la finalidad de crear un club de lectura, el producto final que proponemos.

Conocer y utilizar nuestras habilidades comunicativas en nuestro encuentro lector será de gran valor, sin duda.

La variedad lingüística es clave para comprender la diversidad cultural que nos enriquece, así como conocer los géneros literarios y saber usar la biblioteca. Todo ello nos permitirá comprender y organizar mejor la creación y organización de un club de lectura.

La lectura es una fuente de enriquecimiento personal y una manera de fomentar la imaginación y la creatividad. Es preocupante no dedicarle tiempo a la lectura. Por eso, os animamos a crear vuestro propio club de lectura y ser los responsables de una aventura literaria única. En este club que os proponemos crear, podréis celebrar la diversidad lingüística como una fuente de riqueza inagotable. ¿Sabías que el mundo está lleno de historias maravillosas escritas en diferentes idiomas? A medida que organicéis el club, podréis explorar libros en distintos idiomas y descubrir la belleza de la pluralidad cultural a través de las palabras y la variedad de géneros literarios. Y, por supuesto, la biblioteca será la aliada indispensable para crear este club. Utilizad la biblioteca como punto de encuentro, lugar para almacenar libros y fuente de inspiración. Aprovechad los recursos que ofrece la biblioteca para organizar eventos, reuniones y actividades relacionadas con la lectura.

Sin el lenguaje no habría habido entre los hombres ni república, ni sociedad, ni contrato, ni paz, en mayor grado del que estas cosas pueden darse entre los leones, los oso y los lobos.

Thomas HobbesA ¿Qué opinas sobre la cita de Thomas Hobbes?

B ¿En qué sección de una librería buscarías la última novela de tu escritora favorita?

C Además de comunicarnos, ¿para qué podemos usar también el lenguaje?

El último dragón viviente existió en Inglaterra, pero esto fue hace muchísimo tiempo, antes de que empezase lo que se llama «Historia de Inglaterra».

Este dragón vivía en Cornuailles, en unas cuevas enormes entre las rocas, y era un dragón francamente espléndido: medía setenta pies desde lo más alto de su terrible morro hasta la punta de su tremenda cola. Echaba fuego y humo por la nariz y cuando andaba hacía un ruido espantoso porque estaba cubierto de escamas de hierro. Las alas eran como medios paraguas, o como alas de murciélago, pero mil veces más grandes. Todo el mundo le tenía mucho miedo, y hacían muy requetebién.

Resultó que el rey de Cornuailles tenía una hija, y cuando la hija cumpliera dieciséis años tendría que enfrentarse con el dragón: como en todos los palacios se cuentan estas historias, la princesa sabía muy bien lo que pasaría. El dragón, por supuesto, no se la comería, porque vendría un príncipe a rescatarla.

Pero la princesa no podía dejar de pensar que hubiera sido mucho más agradable no tener nada que ver con el dragón, ni siquiera para que la rescatasen después.

—Todos los príncipes que conozco son de lo más tonto —le dijo a su padre—. ¿Por qué tiene que rescatarme un príncipe?

—Porque siempre se ha hecho así, hija —le contestó el rey, quitándose la corona y dejándola sobre el césped: estaban solos en el jardín y hasta los reyes tienen de vez en cuando que ponerse cómodos.

—Papaíto —dijo la princesa. Había hecho una corona de margaritas y se la puso al rey en la cabeza, en el sitio de la corona real—. Papaíto, ¿por qué no atamos a uno de esos príncipes tan tontos en mi lugar y entonces iría yo y le rescataría? Yo manejo la espada mejor que cualquier príncipe.

—¡Qué idea tan poco a propósito para una señorita! —exclamó el rey. Y se puso otra vez la corona rápidamente, porque acababa de ver al Primer Ministro que le traía un canasto lleno de Proyectos de Ley para firmar—. Olvídalo, hija mía. Yo rescaté a tu madre de un dragón y tú no querrás ser más que ella, ¿verdad?

—Pero es que este es el último dragón, papá. Es diferente de todos los otros dragones.

—¿En qué es diferente? —preguntó el rey.

—En que es el último, precisamente —contestó la princesa. Y se fue a dar su lección de esgrima, que le interesaba muchísimo. En realidad, se tomaba todas sus lecciones muy en serio, porque no podía quitarse de la cabeza la idea de luchar un día contra el dragón. Tan en serio se las tomaba que llegó a ser la princesa más fuerte, más atrevida, más hábil y más lista de Europa. Y eso que ya era la más bonita y la más simpática.

Y pasaron los días, y pasaron los años. Y por fin llegó la víspera del día en que la princesa tenía que ser rescatada del dragón. El príncipe encargado de esta valerosa hazaña era un muchacho pálido, de ojos grandes, que tenía la cabeza llena de matemáticas y de filosofía, pero que había descuidado un tanto sus lecciones de esgrima. Aquella noche se quedaba en palacio como huésped y se celebró un banquete en su honor.

La princesa, después de cenar, le mandó al príncipe su loro amaestrado con una notita que decía:

Por favor, príncipe, ven a la terraza. Quiero hablar contigo sin que nadie nos oiga. La princesa

Como es natural, el príncipe fue. Cuando estaba esperando en la terraza vio acercarse, por entre los árboles, a la princesa con un vestido de plata que brillaba como las olas del mar bajo la luz de las estrellas.

—Princesa, estoy a tu servicio —le dijo cuando la tuvo más cerca.

Y dobló la rodilla y se puso una mano sobre el corazón.

—¿Tú crees que vas a poder matar al dragón? —le preguntó la princesa.

—Mataré al dragón —aseguró el príncipe— o pereceré en el empeño.

—De bien poco me va a servir que perezcas en el empeño

—dijo la princesa.

—Es lo menos que puedo hacer —dijo el príncipe. La princesa suspiró.

—Mucho me temo que sea lo más que puedes hacer —dijo.

—En realidad, es lo único que puedo hacer, a menos que sea yo quien mate al dragón —dijo entonces él.

—A decir verdad, lo que no comprendo es por qué tienes que hacer nada por mí —dijo ella.

—Porque quiero hacerlo —dijo él— y porque te amo más que a nada en el mundo.

Y cuando lo dijo tenía una expresión tan encantadora que a la princesa empezó a gustarle.

1 Lee y escucha la lectura. ¿Dónde y cuándo se desarrolla la acción?

2 El texto presenta varias partes. Considerando el eje temporal, indica qué líneas abarca cada una de las partes.

3 En varias ocasiones aparecen descripciones. ¿En qué partes? ¿Qué información se aporta en cada una de ellas?

4 Destaca los rasgos de la princesa que más te hayan llamado la atención.

5 También se describen algunos lugares: ¿cuáles? ¿Qué se dice de ellos?

6 ¿Qué proceso sigue la relación entre los protagonistas?

7 ¿Por qué la princesa quiere hablar con el príncipe sin que nadie los oiga?

8 Realiza un resumen de la lectura en un máximo de ocho líneas. Debes escribirlo en tercera persona (puedes comenzar diciendo El texto nos narra la historia de una princesa que…). Procura no repetir palabras del texto. Ayúdate de las respuestas anteriores. A continuación, expresa tu opinión sobre el fragmento. ¿Defenderías la lectura de la novela en el club de lectura que os propondremos crear como producto final de esta unidad?

9 Seguro que alguna vez has conocido a alguien que te ha impactado enormemente. Di quién es y descríbelo oralmente ante tus compañeros.

10 En un momento del relato, el rey afirma que hay que actuar de un determinado modo «porque siempre se ha hecho así». ¿Crees que esta es una razón suficiente?

—Entonces, escucha —le dijo—. Mañana no saldrá nadie a la calle. Tú ya sabes que a mí me tienen que atar a una roca y dejarme allí. Y después, todo el mundo se vuelve a casa y cierra las ventanas, y corre las cortinas y no puede abrir ni una rendija, hasta que tú entres triunfante en la ciudad gritando que has matado al dragón y yo vaya detrás en mi caballo, llorando de alegría.

—Sí, creo que es así como se hace —dijo él.

—Bien, pues entonces, ¿crees que me amas lo suficiente como para llegar rápidamente y soltarme… y que seamos los dos juntos los que luchemos contra el dragón?

—Pero eso sería peligroso para ti…

—Es mucho menos peligroso para los dos si yo estoy libre, con una espada en la mano, que si estoy atada e indefensa. Por favor, di que sí…

Edith Nesbit

Historias de dragones, Anaya

11 En el texto se presenta tanto a una princesa como a un príncipe de rasgos peculiares. ¿En qué se diferencian de los de otros cuentos populares? ¿Crees que la princesa representa a lo que sería una figura feminista actual? Redacta un texto de entre 250 y 350 palabras sobre ello.

12 Explica el significado de las siguientes palabras o expresiones del texto:

a) Era un dragón francamente espléndido.

b) ¡Qué idea tan poco a propósito para una señorita!

c) Se quedaba en palacio como huésped.

13 La narradora afirma que el príncipe «tenía la cabeza llena de matemáticas y de filosofía». ¿Qué quiere decir esta afirmación?

• Que el príncipe odiaba las matemáticas y amaba la filosofía.

• Que el príncipe era muy calculador.

• Que el príncipe era un intelectual al que gustaban las matemáticas y la filosofía.

Formad grupos de 3 miembros. El primero hará de emisor, el segundo de mensajero y el tercero de receptor. El emisor escribirá un mensaje corto en un papel y lo entregará al mensajero. Este utilizará lenguaje no verbal para transmitirlo al receptor sin hablar. ¿Se ha producido algún malentendido? Valorad la importancia de los elementos de la comunicación.

Entendemos por comunicación un proceso mediante el cual un emisor transmite a un receptor un mensaje, que lo recibe e interpreta. Para que la comunicación se produzca, es necesario que el emisor y el receptor compartan el mismo código.

Este proceso de comunicación es continuo y se trata de una práctica cotidiana entre los seres humanos. No solo nos comunicamos mediante palabras. Los gestos, las posturas, la forma de mirar y de tocarnos o el atuendo que usamos forman parte de este proceso de comunicación y transmiten una información muy valiosa.

Para que la comunicación se produzca es necesario que intervengan estos elementos:

Julia escribe un correo electrónico a Pedro

CÓDIGO Castellano

EMISOR Julia MENSAJE Reunión en la biblioteca

RECEPTOR Pedro

CANAL Internet

z Emisor: elemento que inicia el proceso de comunicación o persona que transmite el mensaje.

z Receptor: elemento final del proceso de comunicación o persona que recibe el mensaje.

z Canal: medio físico por el que circula el mensaje. Existen canales muy variados: el aire (comunicación oral), la página de un libro (comunicación escrita), etc.

z Mensaje: conjunto de señales (palabras, por ejemplo) transmitidas por el emisor al receptor. La realidad a la que se refiere el mensaje se llama referente.

z Código: conjunto de signos y de reglas para combinarlos que empleamos para construir el mensaje. Son códigos las lenguas o las señales de tráfico.

z Contexto o situación comunicativa: circunstancias (lugar, tiempo) en las que se produce el proceso de comunicación. Pongamos un ejemplo: una expresión como Ponte en mi lugar significa una cosa distinta si se dice entre dos personas que están buscando un asiento para ver una película en el cine o si se dice en una conversación en la que el emisor solicita al receptor que comprenda su situación.

El lenguaje verbal es la capacidad que posee el ser humano para comunicarse a través de las palabras, ya sea de forma oral o escrita.

En la forma de comunicarse del ser humano intervienen, sin embargo, muchos elementos que no son verbales. Algunos de ellos son los gestos, las expresiones faciales, la entonación, la velocidad, el volumen al hablar y las vocalizaciones. La distancia que toman los interlocutores al hablar también informa sobre la relación que mantienen y sobre el proceso comunicativo que se está produciendo. Olores, colores o ropa también transmiten información.

1 Analiza los elementos de la comunicación (emisor, receptor, canal, mensaje, código y contexto) en las siguientes situaciones y completa el cuadro conforme al ejemplo:

EMISOR RECEPTOR MENSAJE CANAL CÓDIGO SITUACIÓN

Compañero Yo Mañana habrá clase de Matemáticas Aire Lengua española La clase

a) Tu compañero te avisa por WhatsApp de que mañana hay una clase de Matemáticas.

b) Un policía local le da el alto con la mano a un motorista.

c) Tu madre te llama por teléfono para preguntarte cómo te encuentras.

d) Valoras de cero a diez en tu tablet la calidad de una tienda.

e) Tus padres te despiertan con el toque de diana.

f) Un grupo de excursionistas mira un itinerario en un mapa.

g) Marta besa a su abuela.

h) Una enfermera, cuando mira el termómetro, comprueba que su paciente tiene fiebre.

i) Escribes una carta a un amigo para decirle que vas a ir a verlo pronto.

2 Muchos de nuestros actos informan sobre nuestra forma

Acariciarse la mandíbula: toma de decisiones.

Entrelazar los dedos: autoridad.

Dar un tirón al oído: inseguridad.

Mirar hacia abajo: no creer en lo que se escucha.

Frotarse las manos: impaciencia.

Apretarse la nariz: evaluación negativa.

Golpear ligeramente los dedos: impaciencia.

Inclinar la cabeza: interés.

Palma de la mano abierta: sinceridad, franqueza e inocencia.

La cabeza descansando sobre las manos o mirar hacia el suelo: aburrimiento.

Unir los tobillos: aprensión.

Cruzar las piernas, balanceando ligeramente el pie: aburrimiento.

Brazos cruzados a la altura del pecho: actitud a la defensiva.

Frotarse un ojo: dudas.

Tocarse ligeramente la nariz: mentir, dudar o rechazar algo.

Tapar parcialmente la boca al hablar: mentir.

Mirar el reloj mientras se habla: denota prisa e intranquilidad.

Mirar el reloj al hablar o escuchar: impaciencia.

Sentarse con las dos piernas unidas paralelamente: denota una personalidad ordenada y cuidadosa.

de ser o de pensar. Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro, en el que debes incluir nuevos ejemplos de qué pueden significar determinados gestos, la vestimenta que usamos o el lugar que podemos ocupar en algunas situaciones concretas:

DESCRIPCIÓN SIGNIFICADO Gesto Llevarse las manos a la cabeza. Impresión fuerte.

Vestimenta Ropa elegante (traje largo; chaqueta y corbata). Participar en una celebración especial. Lugar Colocarse al final de la clase. Escaso interés.

3 Mediante lenguaje no verbal (gestos, posturas, expresiones faciales, etc.) expresa los siguientes mensajes:

a) Estás aburrido.

b) Estás muy pensativo porque tienes que tomar una decisión.

c) Te niegas rotundamente a hacer algo.

d) Tratas de avisar a alguien de un peligro.

4 Escribe qué mecanismos no verbales de comunicación has utilizado en el ejercicio anterior.

5 Reflexiona y explica qué pueden significar en determinados contextos los siguientes colores: rojo, amarillo, azul, negro, blanco.

La

La comunicación en la vida social puede manifestarse, como hemos visto, de múltiples maneras y mediante muy diversos medios: lenguaje verbal, corporal, musical, plástico, indicios, imágenes, colores, etc. nos rodean de forma constante. Vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora a partir de un texto literario.

Publicada en 1887, Estudio en escarlata es la primera entrega de la serie de novelas en las que John H. Watson rememora sus aventuras junto a Sherlock Holmes. Todo comienza cuando él y Holmes van a compartir casa en la ya famosa dirección del 221B de Baker Street. Allí, Watson convivirá con las excentricidades de Holmes y será testigo de su asombrosa habilidad para obtener información sobre todo lo que le rodea. Lee el texto que sigue y realiza a continuación las actividades que se proponen.

¿Cómo lo dedujo usted?

Confieso que quedé atónito ante aquella nueva prueba de la eficacia práctica de las teorías de mi compañero. Mi respeto por su capacidad analítica aumentó extraordinariamente. Con todo, todavía anidaba en mi mente cierta vaga sospecha de que pudiera tratarse de un montaje con el propósito de deslumbrarme, aunque escapaba a mi comprensión qué podía pretender con ello. Cuando le miré, había acabado de leer la nota, y sus ojos habían adquirido la expresión ausente y apagada del ensimismamiento.

—¿Cómo demonios lo dedujo usted? —le pregunté.

—¿Qué deduje? —dijo malhumorado.

—Pues que era sargento retirado de la Marina.

—No tengo tiempo para fruslerías —respondió con brusquedad, y añadió con una sonrisa—: Disculpe mi descortesía. Ha roto el curso de mis pensamientos, pero tal vez dé lo mismo. Así pues, ¿de verdad no ha sido capaz de ver que ese individuo era un sargento de Marina?

—Claro que no.

—Era más fácil darse cuenta de ello que explicar cómo me di cuenta yo. Si a usted le pidieran que probara que dos más dos son cuatro, tal vez se viera en apuros, y, sin embargo, está seguro del hecho. Incluso desde el otro lado de la calle, pude distinguir una gran ancla azul tatuada en el dorso de la mano del individuo. Eso olía a mar. Pero su porte era militar y llevaba las patillas reglamentarias. Ya tenemos, pues, al marino. Era un hombre con ciertas ínfulas y ciertos aires de mando. Habrá usted observado lo erguida que mantenía la cabeza y cómo balanceaba el bastón. Un hombre sólido, respetable, de mediana edad… Todo indicaba que había sido sargento.

—¡Asombroso! —grité.

—Trivial —dijo Holmes, pero me pareció, por la expresión de su rostro, que le complacían mi evidente sorpresa y admiración—. Acababa de decir que ya no había criminales. Al parecer estaba equivocado… ¡Vea esto!

Y me tendió la nota que había traído el mensajero.

—¡Dios mío! —exclamé, tras echarle una ojeada—. ¡Es terrible!

—Parece salirse un poco de lo común —observó Holmes sin perder la calma—. ¿Le importaría leérmela en voz alta?

La carta que leí decía:

Mi querido señor Sherlock Holmes: Esta noche ha tenido lugar un feo asunto en el número 3 de Lauriston Gardens, junto a Brixton Road. Al hacer la ronda, nuestro policía vio allí una luz hacia las dos de la madrugada y, como la casa está deshabitada, sospechó que pasaba algo. Encontró la puerta abierta, y en el salón de la parte delantera, sin amueblar, descubrió el cadáver de un caballero bien vestido, que llevaba en el bolsillo unas tarjetas con el nombre «Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, U. S. A.». No han robado nada, ni hay indicios de cómo ese hombre pudo encontrar la muerte. Hay manchas de sangre en la habitación, pero el cuerpo no presenta ninguna herida. No entendemos qué hacía la víctima en la casa vacía. De hecho, todo el asunto es un galimatías. Si puede pasar usted por aquí en cualquier momento, antes de las doce, le estaré esperando. He dejado las cosas in statu quo hasta tener noticias suyas. Si le fuera imposible venir, le proporcionaría datos más precisos y consideraría una gran gentileza por su parte que me favoreciera con su opinión.

Su atentísimo,

Tobias Gregson

—Gregson es el tipo más listo de Scotland Yard —comentó mi amigo—. Él y Lestrade constituyen lo mejorcito de una panda de ineptos. Ambos son rápidos y enérgicos, pero espantosamente convencionales. Además no se pueden ver ni en pintura. Sienten tantos celos uno del otro como un par de bellezas profesionales. Será divertido este caso si los dos se ponen a seguir la pista.

Arthur Conan Doyle

Estudio en escarlata, Anaya

A Comenta todos los procesos comunicativos que descubras e imagines conforme lees el fragmento. Escenifica la situación cuando te sea necesario.

B Estudio en escarlata fue publicada en 1887. Imagina la situación hoy en día. ¿Qué medios comunicativos podríamos incorporar para modificar la escena?

C Los estilos lingüísticos también cambian con el tiempo. Imagina que eres Tobías Gregson, el autor de la carta. Actualiza el contenido de la misma a un momento más actual.

D Imagina que una persona se dedica a una determinada profesión. ¿Qué indicios nos podrían facilitar el averiguar a qué actividad se dedica?

E Hemos leído un fragmento protagonizado por dos grandes personajes de la literatura inglesa y universal. ¿Qué conoces de ellos? Valora su incorporación al club de lectura que constituye la meta de esta unidad.

Vamos a practicar ahora nuestras habilidades comunicativas. Para ello, vamos a formar grupos de cuatro miembros para inventar un diálogo. El tema del diálogo es libre; te sugerimos algunas propuestas:

z Una conversación sobre los planes que tenéis para el próximo fin de semana.

z Alguien llega a una reunión dando una noticia sorprendente.

z Alguien ha dejado olvidado su móvil en la mesa de una cafetería y se dirige, pasado un tiempo, a la misma mesa, ahora ocupada por otras personas, para exponer su problema.

Para llevar a cabo el diálogo elegido os proponemos las siguientes indicaciones:

1. Tras la elección del tema inicial del diálogo, preparad entre los cuatro integrantes del grupo la redacción del mismo intentando que todos los miembros intervengan en ella.

2. Una vez escrito, cada miembro del grupo debe aprender sus intervenciones y estudiar cómo apoyar lo que se dice con el lenguaje gestual.

3. A continuación, lo prepararéis para escenificarlo ante la clase.

4. Cuando acabéis, debéis indicar los elementos del proceso de comunicación que habéis creado y explicar también el lenguaje no verbal (sobre todo, los gestos) que habéis empleado y qué trata de expresar ese lenguaje no verbal.

Ya sabemos que el lenguaje verbal es la capacidad que posee el ser humano para comunicarse a través de las palabras, ya sea de forma oral o escrita. Los seres humanos concretamos tal capacidad en lo que llamamos lenguas.

Una lengua es el código verbal compartido por una comunidad de hablantes. Son ejemplo de lenguas el español, el inglés, el francés, el chino… Nuestro planeta goza, en este sentido, de una amplia y rica diversidad lingüística.

En Europa coexisten muchas lenguas, de distinta procedencia:

INDOEUROPEO

Latín Griego

Germánico

EUSKERA

Gallego ... Catalán Rumano Francés Castellano Italiano

PERSPECTIVA SINCRÓNICA. SITUACIÓN ACTUAL

ESPAÑOL

Español de América Andaluz Modalidad catalana Extremeño Canario

Modalidad madrileña ... Modalidad valenciana

En todo el Estado español , la lengua oficial común es el castellano o español Además, son también oficiales:

z En Cataluña y las Islas Baleares, el catalán.

z En la Comunidad Valenciana, el valenciano, que pertenece al ámbito lingüístico del catalán.

z En Galicia, el gallego.

z En el País Vasco y parte de Navarra, el euskera.

Además, los hablantes de una lengua lo hacen de un modo propio: no hablan o escriben igual una granadina, un zamorano, una cubana, una joven, un adulto, un profesor o una persona sin estudios. Incluso un mismo individuo varía su forma de expresión según la situación comunicativa (entre amigos, en una entrevista de trabajo, en una comida familiar, etc.). Tales variedades implican, pues, usos diferenciados, pero no hasta el punto de que sus hablantes no se entiendan entre sí, como sucede cuando hablamos lenguas diferentes.

Dentro de la unidad del idioma, comprobamos, pues, la existencia de variedades, que dependen de distintas causas:

Causa

Variedad

Según el lugar de procedencia. Variedades geográficas o diatópicas (regionales o locales).

RECUERDA

De las cinco lenguas que se hablan en España, cuatro de ellas proceden del latín: el español o castellano —lengua común para todos—, el catalán, el valenciano y el gallego.

También es lengua oficial el vasco o euskera, de origen prerromano, es decir, existente en nuestra península desde antes de la llegada del latín.

Ejemplos

Andaluz, madrileño, español de América…

Según el nivel cultural del hablante. Variedades culturales o diastráticas. Español culto, medio o vulgar.

Según la situación comunicativa.

Variedades de registro o diafásicas.

Español formal, español coloquial…

Las variedades diatópicas se producen a lo largo del espacio geográfico en el que se habla una determinada lengua histórica. Según el lugar donde se hable una misma lengua histórica, encontraremos determinadas diferencias propias de ese lugar.

Las variedades diatópicas se dan en las distintas zonas geográficas en las que se habla una lengua. Se manifiestan en los dialectos. En España se distinguen diversas variedades o dialectos. El origen de alguna de ellas es el latín, como es el caso del astur-leonés (bable leonés) o la fabla aragonesa. Otras son variedades del español o castellano: andaluz, murciano, extremeño, canario, madrileño, español de América...

Hasta el siglo XI LATÍN

Desde el siglo XI hasta el siglo XVI Aragonés Leonés Italiano Gallego Castellano Rumano Francés Catalán…

Desde el siglo XVI Español

Actualidad Fabla aragonesa Leonés Canario Andaluz Modalidad gallega… Extremeño Modalidad valenciana Español de América…

Los dialectos

El término dialecto se ha visto afectado desde hace algunas décadas por connotaciones negativas relacionadas con un estilo inferior o vulgar del uso lingüístico. Por este motivo, en los documentos oficiales, se ha sustituido por otros más neutros como «variedad» o «modalidad lingüística». Pero en el lenguaje de los especialistas un dialecto es, simplemente, un término que se emplea para designar a una variedad de lengua que es compartida por una comunidad; un dialecto es la forma que tenemos de hablar una lengua. De hecho, los hablantes hablamos dialectos.

Actividades

6 Realiza un registro de las características lingüísticas de tu clase y señala la diversidad existente.

7 Comentad, a continuación, si algunas de tales características están menos valoradas socialmente. Ya sabemos que las variedades geográficas no son vulgarismos.

Mar

Castellano septentrional

Castellano meridional

Hablas andaluzas

Hablas de tránsito

In uencia del asturiano y leonés

In uencia del aragonés

In uencia del catalán-valenciano

In uencia del gallego

In uencia del euskera

Los contactos entre lenguas han posibilitado todo tipo de préstamos y, en el mejor sentido, interferencias. No obstante, como también sucede entre las personas, a veces el contacto nos lleva a ciertas situaciones que pudieran ser problemáticas o, si se saben encauzar bien, muy productivas:

El bilingüismo se refiere a la existencia, en una determinada zona, de dos lenguas que los hablantes dominan en su mayoría y que emplean indistintamente, sin que ninguna sea considerada superior a la otra. Es una situación ideal, ya que enriquece a las sociedades que poseen esos dos idiomas y evita conflictos.

La diglosia supone la convivencia desequilibrada de dos lenguas en una comunidad, ya que una de ellas cuenta con mayor prestigio social, cultural o es apoyada desde medios sociales, económicos o políticos. Un ejemplo de diglosia es el del español sobre el guaraní en Uruguay.

El concepto de diglosia también se aplica cuando lo que coexisten son dos o más modalidades de una lengua. Hablamos, entonces, de diglosia dialectal. Un buen ejemplo de ello se encuentra en el dialecto o modalidad lingüística andaluza, que ha sido tradicionalmente desprestigiada frente a la modalidad castellana septentrional o estándar de otros lugares de nuestro país. Por ello debemos cuestionar los estereotipos y promover la diversidad y el respeto intercultural.

Recordemos que el lenguaje verbal es la capacidad que posee el ser humano para comunicarse a través de las palabras, ya sea de forma oral o escrita. Sin embargo, no todas las personas podemos usar en la misma medida los sentidos de la vista o el oído necesarios para ver o escuchar las grafías o los sonidos. Las personas sordas o ciegas usan otros medios disponibles.

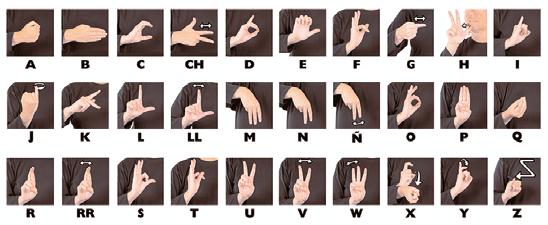

La lengua de signos tiene carácter visual, gestual y espacial y dispone de una cierta gramática propia que reúne todas las características y cumple las mismas funciones que cualquier otra lengua. No hay una única lengua de signos en el mundo, cada país tiene una o varias lenguas de signos que han evolucionado en el seno de sus comunidades lingüísticas, con independencia de las lenguas orales. En España, contamos con la lengua de signos española (LSE) y la lengua de signos catalana (LSC).

Podemos consultar una amplia variedad de signos de este tipo además del alfabeto dactilológico en la página web: https://www.fundacioncnse.org/educa/bancolse/#gsc.tab=0

La lengua de signos: el alfabeto dactilológico

La base de la lengua de signos es el alfabeto dactilológico. En la mayoría de los países cuyas lenguas oficiales se escriben con el alfabeto latino las comunidades sordas usan un mismo alfabeto manual. Aunque hay algunas diferencias entre ellos, la mayoría de las configuraciones manuales adoptadas para representar las letras del alfabeto latino son las mismas.

La lengua de signos, además del alfabeto, incorpora numerosos gestos para referirse a conceptos o hechos habituales: saludos y preguntas, comida, ropa, cuerpo, familia, casa, colegio, naturaleza... También hay un banco de signos para adjetivos, verbos y adverbios.

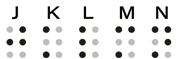

El alfabeto braille y la tiflotecnología

En 1825 Louis Braille ideó su sistema de puntos en relieve: el sistema braille. También conocido como cecografía, este sistema aporta a las personas ciegas una herramienta válida y eficaz para leer, escribir, acceder a la educación, a la cultura y a la información sin necesidad de ver, guiándose solo por el tacto. Se trata de un sistema que parte de seis puntos que se ubican y numeran de la siguiente forma:

La combinación de los seis puntos permite obtener 64 combinaciones diferentes, incluyendo la que no tiene ningún punto, que se utiliza como espacio en blanco para separar palabras, números, etc. La presencia o ausencia de puntos determina de qué letra se trata.

Con una preponderancia absoluta de la tecnología en todos los ámbitos de la vida, el desarrollo personal de las personas depende en gran parte de su cualificación en el manejo de estos servicios. Sin embargo, no todos los dispositivos tecnológicos existentes en el mercado son susceptibles de ser utilizados fácilmente por cualquiera. En muchos casos, se requiere su adaptación para evitar que supongan un factor más de desventaja o segregación para determinados ciudadanos, generalmente sordos, ciegos o mayores, en aspectos tan destacados de su vida como su autonomía, bienestar, vida diaria, movilidad, acceso a la educación, al empleo, el ocio, la cultura, etc.

La tiflotecnología nace entonces como el conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a las personas con ceguera o discapacidad visual grave los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología. Las tecnologías sirven, por ejemplo, para leer una pantalla o reconocer la voz, pero también para que los bastones memoricen un recorrido hacia determinado punto considerando la acera y los árboles que hay en el camino. Otras aplicaciones, como Goodmaps o NavCog3 permiten –mediante bluetooth– demarcar los puntos de interés (tiendas, baños, etc.) y guiar al usuario por las diferentes áreas de un edificio.

Los dialectos presentan diferencias que pueden darse en los distintos niveles: pronunciación (nivel fónico), construcciones sintácticas (nivel morfosintáctico) o en el empleo de palabras o expresiones peculiares (nivel semántico). Debemos mostrar respeto hacia todas las modalidades por igual, ya que aportan riqueza a la cultura de nuestro país.

Las variantes dialectales del español son, en efecto, muchas. Leed los textos que siguen y responded a las cuestiones planteadas. Considerad que se trata de textos cuyos autores han tratado de transcribir las características de cada modalidad y, por lo tanto, no se corresponden con la escritura normal en tales zonas, que es la propia del español:

Carmita .— (Se para con la mano en la escoba y el brazo en la cara, así se queda un rato.) Pues si jase cuenta bien, con las que cobran de la guagua que son unas cuarenta o cincuenta diarias... Jaga usté cuenta. Poco le falta, ¿o no? Por eso le digo que usté me ha cogío como una ganga, pa lo cara que están, porque yo soy una mujé trabajadora y buena, y honrá de manos, eso sí. (Hace un gesto.) Dinguna me gana en mi trabajo porque jablo poco, ¿sabe? Y no como yo conosco a una que dise que se pega a la radio tóo el día y no jase sino media hora de limpiesa, ¡sinvergüensa!, cómo engañan a las señoras, pero jay gente pa too...

Juana Macías Torcuato «Las medicinas del bar», en Sainetes canarios

Hija de mi arma, si paece mentira que ya estéis casaos dambos po la Iglesia; si a mí me paece que sois dos muñecos entavía, Teresa, pa dirse con tiento pa gastá los cuartos, p’atendé a los gorpes de las desigencias, pa jacé, jormales, el troncón rebusto d’una nueva casta que dé castas nuevas: unos chirivines que paescan d’azogue, qu’estrujen, qu’arañen, que muerdan la teta, que lloren con genio, qué estrocen, que chillen que jagan pucheros al jacegle fiestas... ¡Míala cómo jimpla la recandongona cuando se le palra de cosinas tiernas!

Luis ChamizoEl miajón de los castúos (rapsodias extremeñas)

cuestiones

A ¿A qué modalidad o dialecto corresponde cada fragmento? ¿Qué te ha permitido saberlo?

B Selecciona un rasgo dialectal de tipo fonético (sonidos).

C Selecciona un rasgo morfológico (diminutivos característicos, cambios de lugar de sonidos en la palabra…).

D Encuentra un rasgo sintáctico (orden peculiar de la frase).

E Localiza una característica léxica (palabras peculiares).

Un día, a la hora de comer, taban toos ya con el pletu ente les manos, cuando una prima dél nun sé como se-i ocurrú dicir que l’arroz tenía chispos. ¡Fizóla bona! Él, que yera tan renciu y deliquéu pa la comeera, arreguilóse pal pletu de arroz que ya diba empezar a comer. Nun sé si los chispos negros yeran pocos o muchos, nin sé siquiera si los había porque aquecho yera un tinibriru y él, pa detrás, tampoco vía muncho. Pero él vú aquechos chispos negros, y yeran munchos, to los granos de arroz yeran chispos negros. Quitáronsei les poques ganes de comer que tenía, cayúi el pletu dente les manos. Y empezó a decir: «¡Tá negro el arroz! ¡Tá negro el arroz!». Y así munches veces, porque tenía la zuna de tar rincando la pata con una cosa tul sentu día.

Jesús Neira Martínez El habla de Lena

Los diversos dialectos del español se caracterizan por un conjunto de rasgos diferenciados. Vamos a tratar de descubrir algunos. Para ello te sugerimos el siguiente procedimiento:

1. Dividid la clase en diversos grupos.

2. Distribuid las principales modalidades del español de modo que cada grupo se ocupe de una (canario, andaluz, extremeño, asturiano, leonés, español de América, murciano…). Si es necesario, varios grupos pueden encargarse de una misma modalidad para estudiar diversos aspectos (rasgos fonéticos, léxico…).

3. Cada grupo debe ocuparse de un aspecto de la modalidad que le haya correspondido. Deben coordinarse para investigar sobre la modalidad correspondiente: origen, localización, características principales, etc.

4. Con la información más relevante cada grupo ha de componer un mural, fruto de su investigación lingüística.

5. Los trabajos seleccionados se expondrán en clase.

A continuación, te presentamos dos textos que intentan ofrecer una definición de la palabra felicidad. Uno de ellos es la definición que encontramos de la palabra felicidad en un diccionario; tiene, por tanto, una intención práctica: transmitir una información clara y precisa. El otro texto, sin embargo, es un poema del escritor mexicano Manuel Acuña y, aunque nos transmita un mensaje, su intención es artística: buscar que el lector se emocione y disfrute.

Un cielo azul de estrellas brillando en la inmensidad; un pájaro enamorado cantando en el florestal; por ambiente los aromas del jardín y el azahar; junto a nosotros el agua brotando del manantial nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más, tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá, ese es el amor mi vida, ¡Esa es la felicidad!…

Manuel Acuña

Poesías y sonetos, eBookClasic

Felicidad: Del lat. felicĭtas, -ātis. Estado de grata satisfacción espiritual y física. www.rae.es

En los textos literarios, el autor transmite hechos o emociones a través de un lenguaje especial, al que llamamos lenguaje literario. La literatura pretende crear arte con las palabras y busca en el receptor la emoción o el disfrute estético.

Hemos dicho que el lenguaje literario es un lenguaje «especial», por diversos motivos: el autor intenta crear un mensaje original, distinto del lenguaje común; por ello, el lenguaje literario se basa en la belleza y en la búsqueda de la emoción, intenta provocar en el lector un sentimiento: alegría, dolor, melancolía, horror, amor, repugnancia, tristeza… Por ejemplo:

Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento.

Miguel HernándezEn estos versos el poeta intenta trasmitir al lector un sentimiento de dolor. Para ello utiliza el recurso literario de la exageración o hipérbole.

Las palabras pueden alejarse, de este modo, de su significado habitual y adquirir valores connotativos o simbólicos. Son las llamadas figuras literarias o del lenguaje figurado: personificación, comparación, metáfora, paralelismos…

La connotación

Las palabras tienen significados comunes, aceptados por todos los hablantes (significados denotativos), pero también pueden adquirir valores especiales para un individuo o un grupo, debido a las vivencias o sentimientos con las que las asocie (significados connotativos).

De este modo, la palabra mar puede evocar ideas muy distintas en un pescador o en un surfista.

8 En este poema, José Hierro nos habla de su nieta, que — por lo que nos dice el texto— es muy traviesa. Explica qué significan los versos destacados.

Soneto

Es una rubia furia desatada, gatea, sube y baja, embiste, grita. Caléndula 1 que araña, uñas de pita 2 , torito bravo, más: una manada.

Comedora de flores desmadrada, Vesubio 3 en miniatura. Es la rayita que no cesa, pimienta y dinamita, torbellinita desencadenada.

Para Paula

¿La imagináis durmiendo una muñeca?

La Bubu es domadora, es karateca, pulgón 4 y filoxera 5 de la viña.

¡Ay madre mía, cuando tenga dientes!

Prepárense sus deudos y parientes.

¡Y aún creen sus padres que esto es una niña!

José Hierro

1. Caléndula: flor de hojas anaranjadas.

2. Pita: planta con espinas.

3. Vesubio: nombre de un famoso volcán italiano.

4. Pulgón: insecto, parásito de algunas plantas, muy dañino.

5. Filoxera: insecto que ataca gravemente a los viñedos y los aniquila en poco tiempo.

9 Una antítesis consiste en usar palabras con significados contrarios. Una hipérbole es una exageración. ¿Hay ejemplos de antítesis e hipérboles en el poema anterior?

10 En el lenguaje literario, en ocasiones, se emplean expresiones inventadas, imágenes irreales para definir algo o a alguien. Así, por ejemplo, la niña protagonista del poema no es un torito bravo, pero se le llama así por su comportamiento. Cuando hacemos esto, estamos empleando una metáfora. Busca al menos otras dos metáforas en el poema anterior.

11 Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que siguen:

La guitarra

Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla.

Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas.

Arena del Sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. ¡Oh guitarra! Corazón malherido por cinco espadas. Federico García Lorca Poema del cante jondo, Alianza

a) Explica con tus palabras el significado del poema.

b) ¿Por qué podemos considerar que se trata de un texto literario? Cita algunos ejemplos (repeticiones, imágenes, comparaciones) para demostrarlo.

c) En el último verso aparece la expresión cinco espadas, que se refiere a los cinco dedos que tocan la guitarra: se trata de una metáfora. Siguiendo este ejemplo, escribe en tu cuaderno metáforas para los siguientes conceptos:

REFERENTES METÁFORAS

dedos de una mano cinco espadas dientes perlas blancas cabellos rubios ojos verdes labios rojos la juventud la vejez

una paloma

En el despacho de la dirección del circo se presentó una tarde un hombre flacucho, con tipo de cesante y de gato disecado. El director le preguntó que qué hacía. Él dijo que era ilusionista, y que hacía desaparecer los objetos y las personas.

El gordo director, que jugaba con la moneda de un dije, como si con ella en la mano estuviese pensando una jugada sobre el tapete verde, le dijo riendo:

—¿A que no me hace usted desaparecer a mí?

El ilusionista se desabotonó los puños de la americana y de la camisa, sacó el lápiz largo que era su varita mágica y dando un golpecito en la calva al director le hizo desaparecer. Después se quedó pensativo y resolvió no volverle a hacer aparecer.

Desde entonces es el director del circo el ilusionista.

Disparates y otros caprichos,

Se trata de algo positivo Hoy, por ejemplo, estoy más bien contento. No sé bien las razones, mas por si acaso anoto: mi estómago funciona, mis pulmones respiran, mi sangre apresurada me empuja a crear poemas. (Solamente —qué pena— no sé medir mis versos.)

Pero es igual, deliro: rosa giratoria que abres dentro mío un espacio absoluto, noche con cabezas de cristal reluciente, velocidades puras del iris y del oro.

(Solamente —qué pena— estoy un poco loco.)

Mas es real, os digo, mi sentimiento virgen, reales las palabras absurdas que aquí escribo, real mi cuerpo firme, mi pulso rojo y lleno, la tierra que me crece y el aire en que yo crezco. (Solamente —qué pena— si vivo voy muriendo.)

Artistas de circo

Llevad a clase un libro de casa o de la biblioteca. Presentadlo y explicad a qué género literario creéis que pertenece (novela, poesía, cuento…). ¿Está de acuerdo el resto de la clase?

Gabriel Celaya Poesía, Alianza

Gabriel Celaya Poesía, Alianza

Paula .— Es verdad… Eso les gusta a todos… ¿Entonces, todos, en su familia, han sido artistas de circo?

Dionisio.— Sí. Todos. Menos la abuelita. Como estaba tan vieja, no servía. Se caía siempre del caballo… Y todo el día se pasaban los dos discutiendo…

Paula .— ¿El caballo y la abuelita?

Dionisio.— Sí. Los dos tenían un genio terrible… Pero el caballo decía muchas más picardías…

Miguel Mihura

Tres sombreros de copa, Cátedra

¿En qué dirías que se diferencian estos tres textos que acabas de leer? Estos textos te parecen distintos porque pertenecen a géneros literarios diferentes.

12 Justifica a qué género literario pertenecen estos tres fragmentos.

Cuando un escritor se dispone a componer una obra literaria puede optar por tres posibilidades básicas:

z Expresar sus sentimientos internos de modo subjetivo.

z Narrar una historia protagonizada por personajes en un lugar y en un tiempo determinados.

z Ceder la palabra a esos personajes para que dialoguen entre sí.

Según esto, las obras literarias se clasifican en tres grandes grupos o géneros: la lírica, la narrativa y el teatro

En la lírica, por su parte, es el autor quien expresa sus emociones y sentimientos desde un punto de vista subjetivo, con un lenguaje caracterizado por la abundante presencia de recursos estilísticos.

En las obras narrativas existe un narrador que cuenta los hechos (puede ser un personaje). Los lugares y los protagonistas son objeto de descripción. El narrador o algún personaje relata acciones reales o imaginarias, situadas en un espacio y en un tiempo determinados.

En el teatro no existe esta figura del narrador, sino que solo aparecen personajes que hablan entre sí y solo los oímos a ellos.

Necesitaba de verdad estas vacaciones —dijo Leonor—. ¡Por fin un poco de descanso!

Estábamos flotando uno al lado del otro a poca distancia de la playa. Para no tener que volver a la sombrilla a por el almuerzo, mi amiga estiró su brazo superelástico por encima de la gente y cogió nuestras botellas de batido de fruta. Se oyeron algunos «ohs» y «ahs» de sorpresa, pero no hicimos caso. —Ser una superheroína tiene sus ventajas —dijo Leonor—. No todo va a ser perseguir supervillanos sin parar. Lucas, ábrelas tú...

Convertí dos dedos de mi superbrazo-garfio en un abridor de botellas y lo usé para abrir los batidos. Después, le lancé las chapas a mi mascota Juglar, que estaba haciendo castillos de arena en la orilla. Juglar las atrapó con el hocico y las colocó como ventanas en una de sus torres. Es el cerdo más listo que he conocido nunca.

Cerré los ojos mientras sorbía mi batido y disfrutaba tranquilamente de la vida... Hasta que una voz destemplada me sobresaltó, y a punto estuve de hundirme.

—Lucas, Leonor... ¿No podéis parar? ¡Estáis llamando demasiado la atención!

Era la abuela Ruth, que nos miraba furiosa. La verdad es que pocas veces la he visto de tan mal humor. Se había metido en el mar hasta la rodilla para regañarnos, y se había enfadado tanto que le salía un poco de humo rojizo del moño.

Nadamos hacia ella mientras la gente, a nuestro alrededor, nos miraba con disimulo.

—Pero ¿qué pasa, abuela? No estábamos haciendo nada malo —dije.

—Leonor, todo el mundo ha visto tu brazo cruzando la playa de un lado a otro —respondió la abuela en tono agrio—. Y a ti, Lucas, abriendo las botellas y lanzándole las chapas a Juglar, que no es precisamente una mascota normal. Todos se fijan en nosotros y eso no me gusta.

—No entiendo nada —confesé—. ¿Desde cuándo te importa tanto a ti la opinión de los demás?

—¡Desde que quiero disfrutar de unas vacaciones tranquilas y no puedo! —estalló la abuela—. ¿No veis que, si se extiende el rumor de que somos superhéroes, la gente no nos dejará en paz? Tendremos que empezar a firmar autógrafos, pero eso solo será el principio. Después querrán que salvemos a sus gatitos y que abramos las cerraduras de sus puertas porque se habrán dejado la llave en casa y que hagamos reverdecer sus geranios mustios porque se han olvidado de regarlos y que les arreglemos la lavadora...

Ana Alonso

El último glaciar, Anaya

Actividades

13 a) Localiza la figura del narrador y explica qué aporta y cómo realiza su función.

b) La acción avanza gracias a la figura del narrador. ¿De qué otro modo vamos conociendo el desarrollo de la historia?

c) Explica cuáles son los recursos ortográficos de los que se vale la autora para incluir los fragmentos dialogados. ¿Se sirve de algunos verbos específicos?

Lee estos tres fragmentos de textos literarios que pertenecen a géneros distintos y responde a las cuestiones que se plantean.

HonCigera .— Ven acá, siéntate y te contaremos las maravillas de la tierra de Jauja, donde pagan a los hombres por dormir.

menDrugo.— ¿De dónde, señor?

Panarizo.— De la tierra donde azotan a los hombres que trabajan.

menDrugo.— ¡Oh, qué buena tierra! Cuénteme sus maravillas.

HonCigera .— ¡Sus! Ven acá, siéntate aquí en medio de los dos. Mira...

menDrugo.— Ya miro, señor. (Se gira hacia HonCigera , mientras Panarizo aprovecha para comerse el contenido de la cazuela de menDrugo )

HonCigera .— Mira: en la tierra de Jauja, hay un río de miel; y junto a él, otro de leche; y entre río y río, hay un puente de mantequillas encadenado de requesones, y caen en aquel río de la miel, que no parece sino que están diciendo: «Cómeme, cómeme».

Lope de Rueda Pasos, Cátedra (adaptación)

Una bruma blanca

Una bruma blanca, caliente, viscosa, más cegadora que la noche, empañó la salida del sol. Ni se disolvía, ni se movía. Estaba precisamente allí, rodeándonos como algo sólido. A eso de las ocho o nueve de la mañana comenzó a elevarse como se eleva una cortina. Pudimos contemplar la multitud de altísimos árboles, sobre la inmensa y abigarrada selva, con el pequeño sol resplandeciente colgado sobre la maleza. Todo estaba en una calma absoluta, y después la blanca cortina descendió otra vez, suavemente, como si se deslizara por ranuras engrasadas.

Joseph Conrad

El corazón de las tinieblas, Alianza

Recuérdame en alta mar

Recuérdame en alta mar, amiga, cuando te vayas y no vuelvas.

Cuando la tormenta, amiga, clave un rejón en la vela. Cuando alerta el capitán ni se mueva.

Cuando la telegrafía sin hilos ya no se entienda. Cuando ya al palo-trinquete se lo trague la marea.

Cuando en el fondo del mar seas sirena.

Rafael Alberti Marinero en tierra, Alianza

A Identifica a qué género pertenece cada texto.

B ¿En qué texto hay un narrador en tercera persona?

C ¿Qué sentimiento expresa el emisor del tercer texto?

D ¿En qué espacio se sitúa la historia del segundo texto?

E ¿Cuáles de los textos están escritos en verso y cuáles en prosa?

La literatura se disfruta y aprende, fundamentalmente, a través de la lectura de los textos. En la biblioteca de tu centro seguro que dispones de múltiples posibilidades para encontrar textos diversos de muchos autores y épocas. Os proponemos, a continuación, una experiencia literaria para compartir: la búsqueda de textos para su lectura en voz alta. Para ello sigue estas indicaciones:

1. Visita la biblioteca de tu centro. También puedes usar la de tu barrio o la que esté más accesible. Si no es posible, investiga en Internet o en los libros a los que tengas acceso.

2. Busca y selecciona dos ejemplos correspondientes a los distintos géneros literarios.

3. Una vez seleccionados, redacta una breve presentación, en la que indiques el título de las obras seleccionadas, sus respectivos autores y los motivos que te llevaron a elegirlos.

4. Léelos detenidamente hasta comprender y hacer tuyos los ritmos y tonos adecuados.

5. Mediante algún medio de grabación, prueba a leerlos en voz alta para el resto de la clase.

6. En el caso de los textos teatrales puedes contar con los compañeros necesarios para su lectura.

7. Realizad una lectura conjunta con la presentación que habéis preparado por escrito. No olvidéis que podéis usar estos materiales en el club de lectura que constituye el producto final de esta unidad.

En español llevan tilde:

• Las palabras agudas que terminan en vocal, -n o -s: diré, ratón, inglés

• Las palabras llanas que no terminan en vocal, -n o -s: lápiz, Fernández.

• Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas: préstamo, dígaselo

• Los monosílabos en general no se acentúan: pan, bien, dio.

• Las palabras interrogativas y exclamativas siempre llevan tilde para diferenciarse de las palabras que se escriben igual, pero que no tienen valor interrogativo ni exclamativo:

¿Quién ha ganado el concurso?

Quien menos te esperas.

Las palabras monosílabas son aquellas que constan de una sola sílaba: sal, mar, fe. Por regla general, los monosílabos no se tildan. Las palabras monosílabas solo llevan tilde cuando esta sirve para diferenciar dos palabras. Estos son algunos ejemplos:

A lo largo de este curso te irá surgiendo una buena cantidad de dudas ortográficas.

Te proponemos la elaboración de fichas para apoyar tu aprendizaje. En cada ficha deberás incluir:

• La palabra en la que se te ha presentado la duda.

• La regla empleada para aclarar la duda.

• Alguna frase en la que aparezca la palabra bien escrita.

Dé (forma del verbo dar ): Cuando me dé lo que me debe, entonces lo perdonaré.

De (preposición): Mi amiga es de Cuenca.

Tú ( pronombre personal): Tú eres muy guapa.

Tu (determinante posesivo): Tu amiga es muy guapa.

Él (pronombre personal): Él no quiere venir a la fiesta.

El (artículo): El teléfono está sonando.

Más (adverbio de cantidad): El café me gusta con más azúcar.

Mas (conjunción): Trátalo con respeto, mas no te calles las opiniones sobre él.

Mí (pronombre personal): Dámelo a mí.

Mi (determinante posesivo): Mi hija se llama Lorena.

Sí (adverbio de afirmación): He dicho que sí, que voy a ir.

Si (conjunción condicional): Si estás muy cansado podemos ir otro día al campo.

Té (nombre): El té con hierbabuena está muy rico.

Te (pronombre personal): Te digo la verdad.

Sé (forma del verbo ser y saber ): Sé muy feliz; Me sé la lección.

Se (pronombre personal): Se mira en el espejo del ascensor.

1 Observa los acentos de las palabras que aparecen en el texto siguiente y explica por qué llevan tilde según las reglas generales de acentuación.

Salvo excepciones

En la sala repleta circuló un aire helado cuando don Luciano, con todo el peso de su prestigio y de su insobornable capacidad de juicio, al promediar su conferencia1 tomó aliento para decir: «Como siempre, quiero ser franco 2 con ustedes. En este país, y salvo excepciones, mi profesión está en manos de oportunistas 3 , de frívolos 4 , de ineptos 5 , de venales 6 ». A la mañana siguiente, su secretaria le telefoneó a las ocho: «Don Luciano, lamento molestarlo tan temprano, pero acaban de avisarme de que, frente a su casa, hay como quinientas personas esperándolo». «¿Ah sí?», dijo el profesor, de buen ánimo. «¿Y qué quieren?». «Según dicen, se proponen expresarle su saludo y su admiración». «Pero ¿quiénes son?». «No lo sé con certeza, don Luciano. Ellos dicen que son las excepciones».

Mario Benedetti

Despistes y franquezas, Visor

2 Elabora una oración correcta con cada una de estas palabras monosílabas: té, te, dé, de, tú, mí, sé, sí.

1. Al promediar su conferencia: a la mitad de su conferencia.

2. Franco: sincero.

3. Oportunista: persona que aprovecha las circunstancias para sacar el máximo beneficio posible.

4. Frívolo: superficial, de poca importancia.

5. Inepto: necio o incapaz.

6. Venal: que se vende o deja sobornar con facilidad

Hablamos de homonimia cuando una palabra se pronuncia como otra, pero tiene diferente origen y un significado muy distante. Ambas palabras serían entre sí homónimas.

Algunas de las palabras de nuestro idioma tienen la misma forma o suenan igual, aunque se refieran a realidades diferentes. Es el caso de palabras como vaca (‘animal’) y baca (‘portaequipajes de un coche’). Este hecho provoca que en la escritura exista un elevado riesgo de confusión ortográfica, ya que se producen muchas dudas.

Sonidos y letras

• La b y la v son dos letras distintas, pero se pronuncian igual en todos los ámbitos del español.

• También se pronuncia igual la w en palabras de procedencia alemana: Wagner, Wenceslao…

1 Escribe en tu cuaderno la palabra correcta. Usa el diccionario si lo necesitas:

a) Raya/ralla la zanahoria, por favor.

b) Me encantan las alitas de poyo/pollo.

c) Rita vate/bate muy mal las tortillas.

d) El toro se rompió un asta/hasta con un árbol.

e) Tiene el cabello lleno de hondas/ondas.

f) ¡Baya/vaya tela con el niño!

g) Tuvo/tubo que acompañarnos a la fiesta.

h) No huya/hulla, señor.

2 Recupera las palabras que has desechado en el ejercicio anterior y construye una oración correcta con cada una de ellas. Emplea su significado con precisión.

3 Muchas veces empleamos palabras como cosa , hacer o eso en lugar de otros términos más precisos: Mi padre hizo una cena estupenda.

Mi padre cocinó una cena estupenda.

En tu cuaderno sustituye el verbo hacer por otro más preciso en las siguientes oraciones. Utiliza las siguientes posibilidades: escribir, formular, causar, cometer, construir, practicar.

a) Hago deporte todas las tardes.

b) Han hecho un nuevo puente para cruzar el río.

c) En este ejercicio no he hecho ninguna falta de ortografía.

d) Mi madre ha hecho una denuncia por el robo que sufrió la semana pasada.

e) He hecho un poema dedicado a mis abuelos.

f) Con sus palabras, me hizo mucho daño.

Los usuarios de cualquier lengua disponen de una gran cantidad de palabras entre las que pueden elegir para construir sus enunciados. En el caso del español, encontramos más de 80 000 palabras en cualquier diccionario. Cada vocablo posee un significado muy preciso, que es el que debemos emplear, si bien es cierto que algunos términos se pueden usar en diversas situaciones. Elegir la palabra exacta para lo que queremos comunicar hará que los demás nos entiendan a la perfección, sin ambigüedad.

4 Piensa en seis expresiones que contengan las palabras eso , cosa y hacer y sustitúyelas por otras más precisas.

1 ¿Dónde vivió E. Nesbit a lo largo de su vida?

2 ¿Cuál era su ideología?

3 ¿Fue E. Nesbit una mujer característica de su época? ¿Por qué?

4 ¿Por qué razón no firmaba sus obras con su nombre completo?

5 ¿Quién se preocupó por conservar su obra?

6 ¿Ha ejercido algún influjo E. Nesbit sobre autores y autoras posteriores?

7 ¿Qué opinión te merece la autora? ¿Te ha gustado la lectura inicial?

Muchísimas de las mejores páginas en la historia de la literatura española han sido escritas por autoras y autores andaluces: Luis de Góngora, Fernando de Herrera, Ana Caro Mallén, Frasquita Larrea, Cecilia Böhl de Faber, José Cadalso, Bécquer, Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machado, Mercedes Formica, Lorca, Alberti, Cernuda, María Victoria Atencia, María Luisa Muñoz, Alfonso Grosso, José Manuel Caballero Bonald, Felipe Benítez Reyes, Fernando Quiñones, Antonio Gala, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Luis García Montero… Unos más conocidos, otros menos (pero de gran mérito), todos y cada uno han reflejado la realidad cultural andaluza y, de hecho, en ocasiones manifiestan giros lingüísticos propios del andaluz. Todos ellos, además, nos recuerdan que el andaluz puede alcanzar las más altas cotas expresivas y estéticas del español y que es labor de todos los andaluces apreciar nuestra modalidad, respetarla —y hacerla respetar—, usarla cada vez mejor, cuidándola, embelleciéndola y convertirla en digna heredera de toda su historia multicultural.

Cuando, en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo entramos, ateridos, por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco, los niños pobres juegan a asustarse, fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza, otro dice que no ve, otro se hace el cojo...

Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un vestido, y como sus madres, ellas sabrán cómo, les han dado algo de comer, se creen unos príncipes: Mi pare tie un reló e plata.

—Y er mío, un cabayo.

—Y er mío, una ejcopeta.

Reloj que levantará a la madrugada, escopeta que no matará el hambre, caballo que llevará a la miseria... El corro, luego. Entre tanta negrura, una niña forastera, que habla de otro modo, la sobrina del Pájaro Verde, con voz débil, hilo de cristal acuoso en la sombra, canta entonadamente, cual una princesa: Yo soy laaa viudita del Condeee de Oréé...

... ¡Sí, sí! ¡Cantad, soñad, niños pobres! Pronto, al amanecer vuestra adolescencia, la primavera os asustará, como un mendigo, enmascarada de invierno. —Vamos, Platero...

Juan Ramón Jiménez Platero y yoUna tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales.

Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo, y muerto Abel, junto a una mancha carmín.

Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano.

Y todo un coro infantil va cantando la lección: «mil veces ciento, cien mil; mil veces mil, un millón».

Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales.

Antonio Machado Poesías completas, Espasa

1 Resume con tus propias palabras el contenido del poema.

2 Antonio Machado era un poeta sevillano. ¿Cómo imaginas que recitaría este poema? ¿Cómo imaginas que hablan los niños a que se refiere? ¿Considerando que en Sevilla es frecuente el seseo, podrían darse casos de homonimia cuando hablan los niños? Comenta estas cuestiones desde el punto de vista de las variedades diatópicas de una lengua.

3 ¿Se trata de una descripción objetiva o subjetiva? Justifica tu respuesta con ejemplos del texto.

4 Imagina la situación comunicativa que plantea el texto: unos alumnos repiten la lección aprendida ante el maestro. Analiza los elementos de ese proceso de comunicación: emisor, receptor, canal, código, mensaje y situación.

5 ¿Qué se entiende por lenguaje no verbal? Imagina algún signo no verbal para la situación que has analizado en el ejercicio anterior.

6 Define qué es un texto literario y explica algunas de sus características.

7 ¿Crees que este poema se puede considerar un texto literario? Justifica tu respuesta.

8 Localiza en el texto dos palabras agudas con tilde y otras dos sin tilde y explica por qué la llevan o no.

9 Describe ahora tu propia clase. Elige una perspectiva (desde tu mesa, desde la puerta, desde la pizarra) y cuenta ordenadamente todo lo que hay. Incluye valoraciones personales y referencias a distintos sentidos (vista, oído, olfato...).

1 ¿Qué es la comunicación?

Entendemos por comunicación un proceso mediante el cual un emisor transmite a un receptor un mensaje, que lo recibe e interpreta. Para que la comunicación se produzca, es necesario que el emisor y el receptor compartan el mismo código.

2 ¿Qué elementos intervienen en el proceso de comunicación?

• Emisor: elemento que inicia el proceso de comunicación y transmite el mensaje.

• Receptor: elemento final del proceso de comunicación que recibe el mensaje.

• Canal: medio físico por el que circula el mensaje.

• Mensaje: información transmitida por el emisor al receptor.

• Código: conjunto de signos y de reglas para combinarlos que empleamos para construir el mensaje.

• Contexto o situación comunicativa: circunstancias (espacio, tiempo) en las que se produce el proceso de comunicación.

3 Define el lenguaje verbal y no verbal. Pon ejemplos de cada uno de ellos.

El lenguaje verbal es la capacidad que posee el ser humano para comunicarse a través de las palabras, por medio de las lenguas. Son lenguas el español, el inglés, el chino...

El lenguaje no verbal es aquel que no se transmite por medio de la palabra. Son lenguajes no verbales los gestos, la entonación, la velocidad, el volumen al hablar, etc.

4 ¿Qué es la lengua de signos?

La lengua de signos es una lengua natural de carácter visual, gestual y espacial con gramática propia que reúne todas las características y cumple las mismas funciones que cualquier otra lengua. No hay una única lengua de signos en el mundo, cada país tiene una o varias lenguas de signos que han evolucionado en el seno de sus comunidades lingüísticas, con independencia de las lenguas orales. En España se usan la lengua de signos española y la lengua de signos catalana.

5 ¿Qué pretende el lenguaje literario? ¿Qué es la connotación?

En los textos literarios, el autor transmite hechos o emociones a través de un lenguaje especial al que llamamos lenguaje literario. La literatura pretende crear arte con las palabras y busca en el receptor la emoción o el goce estético. Son los valores especiales que una palabra adquiere para un individuo o un grupo cuando es asociada a determinadas vivencias o sentimientos.

6 ¿Cuáles son los géneros literarios?

Los géneros se clasifican en tres grandes grupos: la narrativa, la lírica y el teatro.

• En las obras narrativas existe un narrador que cuenta los hechos (puede ser un personaje). Los lugares y los protagonistas son objeto de descripción. El narrador o algún personaje relata acciones reales o imaginarias, situadas en un espacio y en un tiempo determinados.

• En la lírica, por su parte, es el autor quien expresa sus emociones y sentimientos desde un punto de vista subjetivo, con un lenguaje caracterizado por la abundante presencia de recursos estilísticos.

• En el teatro no existe esta figura del narrador, sino que solo aparecen personajes que hablan entre sí y solo los oímos a ellos.

7 ¿Cuántas lenguas se hablan en España?

En todo el Estado español, la lengua oficial común es el castellano o español. Además, son también oficiales:

• En Cataluña y las Islas Baleares, el catalán.

• En la Comunidad Valenciana, el valenciano, que pertenece al ámbito lingüístico del catalán.

• En Galicia, el gallego.

• En el País Vasco y parte de Navarra, el euskera.

8 ¿Qué tipo de variantes tiene una lengua?

Dentro de la unidad del idioma, comprobamos, pues, la existencia de variedades, que dependen de distintas causas:

• Según el lugar de procedencia, variedades geográficas o diatópicas (regionales o locales): andaluz, madrileño, español de América…

• Según el nivel cultural del hablante, variedades culturales o diastráticas: español culto, medio o vulgar.

• Según la situación comunicativa, variedades de registro o diafásicas: español formal, español coloquial…

9 ¿Cuáles son las tres reglas fundamentales para el uso de la tilde?

Llevan tilde:

• Las palabras agudas que terminan en vocal, -n o -s: diré, ratón, inglés.

• Las palabras llanas que no terminan en vocal, -n o -s: mártir, Fernández.

• Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas: préstamo, dígaselo.

10 ¿Qué son los homónimos? ¿Y las palabras comodín?

Los homónimos son palabras que se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Las palabras comodín son aquellas que poseen un significado muy amplio y que resultan imprecisas para comunicarse con exactitud.

Motivación inicial

Leed atentamente el siguiente texto. En él se plantea la cuestión inicial que nos guiará en torno al debate sobre la conveniencia o no de constituir un club de lectura.

Portal de Defensa de la Lectura

Vivimos rodeados de textos. La alfabetización general y la generalización de las nuevas tecnologías han contribuido a convertirnos en creadores textuales continuos (blogs, redes sociales, teléfonos móviles, etc.), y sin embargo, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2016 llegó a una conclusión que empieza a ser familiar: los españoles siguen sin leer libros. De todos los datos expuestos en el barómetro destacan los que reflejan las carencias y ausencias absolutas: un 39,4 % no lee ni tan solo un libro al año; el 57,5 % no acude a una librería y el 74,7 % no acude nunca a una biblioteca. Las autoras de este portal quieren compartir la convicción de que la lectura es un camino esencial en la configuración de la imaginación humana, en la creación de las estructuras lingüísticas con que representamos el mundo; de que leer es una de las vías insoslayables de transmisión de saberes de una generación a otra, de un siglo a otro; de que la lectura es un venero inagotable de entretenimiento y la mejor arma con que plantar batalla a la soledad. Como escribía hace ya tiempo el mayor defensor de los libros y de la buena lectura, Miguel de Cervantes: «El que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho». http://www.cervantesvirtual.com/portales/defensa_de_la_lectura/presentacion/

El que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho.

Te proponemos ahora crear tu propio club de lectura

Fase de reflexión

Os proponemos ahora una situación para que reflexionéis previamente a la charla: