5 minute read

Alcova- Fiat Lux X

di Cristina Colace

[al-cò-va] s.f. [dall'arabo: al qubba, attrav. lo spagnolo alcoba; cupola, padiglione]. 1. rientranza più o meno vasta nella parete di una stanza, limitata da un arco o da una balaustra, con o senza cortine, dove si colloca il letto: dormire in un'a. 2. fig. camera da letto, spesso come simbolo d'intimità amorosa: i segreti dell'a.

Advertisement

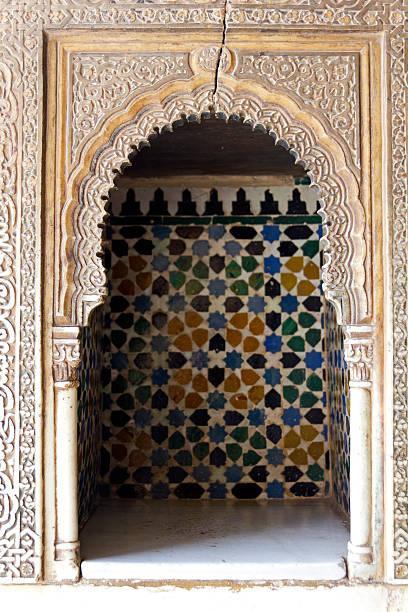

Sulla collina c’è una cittadella. Una corona di torri traforate, giardini smeraldini, impreziositi da zampilli iridescenti di fontane. Tra le secolari mura dell’Alhambra, nel profondo delle sue viscere d’arabeschi, protetto dal ricamo delle fitte geometrie dei jaali (‘grata, griglia’, ndr), si cela il labirinto segreto delle alcove. Nella scatola di pietra della camera, su uno sfondo di tessere triangolari in maiolica colorata, una parete si distingue: una coppia di esili colonnine sorregge un arco moresco, fittamente decorato. L’ambiente è angusto, eppure il soffitto voltato è alto, arioso: ci starebbero almeno due persone. Cieca, ombrosa, in contrasto con la luminosità traslucida della pietra lavorata, seppur impreziosita dai verdazzurri brillanti della terracotta, la nicchia sembra quasi fuori contesto. Un’aggiunta vezzosa? Agli occhi dell’uomo contemporaneo, che scompone per funzioni, utilizzi, economie di spazi, è un ambiente privo di significato. Eppure… L’alcova, nella sua incomprensibile natura, lo seduce, confonde, attrae. Oltre la soglia, un pavimento a mosaico, il soffitto più basso della camera principale. La copertura in forma di cupola è arricchita dal complesso apparato del muqarnas (ramificazione gerarchica in nicchie di dimensioni sempre minori, ndr). Spogliamoci delle nostre vesti di Sapiens del 2000; lasciamo che la patina del tempo si posi sulle palpebre, sullo smartphone, sui jeans, sulle sneakers, trasportandoci tra i suoni e i profumi speziati di un mondo esotico.

Come d’incanto, quello che sembrava un inutile ‘refuso’ dello spazio diventa irresistibilmente magnetico: illuminato dalle fiammelle delle candele, profumato di cera e d’incenso, separato dall’ambiente circostante da sottili tendaggi, languidamente cadenti dall’imposta dell’arco. Un ambiente privato, intimo, protettivo, che non ha scopo in un’ottica spudoratamente funzionale. Eppure, quest’ultimo lo acquisisce in quanto spazio di godimento, di benessere: al di là di quella cortina, varcando il limite della trabeazione, è il rapporto dell’uomo con lo spazio che cambia, abbandonando la monumentalità per declinarsi in una dimensione più raccolta. L’alcova è un buco della serratura sul punto più enfatico della stanza, paradossalmente coincidente con l’elemento d’arredo per eccellenza: il talamo. Torniamo, forse un po’ amareggiati, al nostro funzionalissimo Occidente. Nonostante il suo indiscutibile fascino, parlare di “alcova” oggi, nel ventunesimo secolo, non è anacronistico?

Travolta dall’incalzare dei neologismi, non è sopravvissuta allo scorrere inesorabile del tempo. Si ritrova, così, ad essere doppiamente un arcaismo: da una parte la decadenza architettonica, dall’altra la caduta in disuso del vocabolo, compreso il campo semantico d’intorno. Ma siamo sicuri che la presenza dell’alcova nelle nostre case, nelle nostre stanze, sia al tramonto? Sebbene irriconoscibile, sotto mentite spoglie (senza dubbio meno orientali ed esotiche) quel fulcro attorno al quale ruota l’organizzazione dell’intera camera da letto non è mai del tutto sparito. Come i lemmi di una lingua antica, si è contratta, modellata, evoluta in base alle circostanze ed al substrato culturale sul quale si è adagiata. L’ha saputo magistralmente raccontare il tratto a matita di Owen Jones, architetto e scrittore londinese ottocentesco. Nel suo saggio ‘The Grammar of Ornament’ (1856) identificò il decorativismo islamicoandaluso come una fonte inesauribile di nuove ispirazioni: al classicismo decontestualizzato ed ingiustificato che dilagava in Europa, Jones opponeva la ricercatezza e l'eleganza delle

Probabile che anche le Arts and Crafts, intrigate dall’idea di translitterare l’alcova in un elemento tradizionale inglese, facessero ricorso alle suggestioni di Owen Jones. La ‘Casa Rossa’, progettata nel 1859 dal giovane architetto Philipp Webb per l’amico e confratello William Morris, è l’architettura che meglio traduce l’essenza stessa dell’alcova islamica in un linguaggio anglofono. La casa ha un suo ambiente “alcova”, un belvedere raccolto ed intimo sul prospetto rivolto alle campagne inglesi del Kent: le suggestioni sono chiare, i richiami vernacolari anche. È una traduzione letterale nel linguaggio architettonico locale. E se, con silenziosa discrezione, ci introducessimo nel segreto delle stanze da letto della Storia, ebbene sì, la troveremo lì ad attenderci, ad invitarci a scostare la tenda, a cedere all’incantesimo. Dalla Camera degli Sposi di Andrea Mantegna alle sale borboniche della Reggia di Caserta, passando per le Delizie degli Estensi ed i Palazzi Veneziani, l’alcova ha saputo trovare una sua dignità dimensionale anche in Italia, così come in tutto l’Occidente. Spagnolo, inglese, italiano, francese, tedesco, ogni paese ha tradotto il vocabolo nella sua lingua madre: alcoba, alcove, alkoven, boudoir. geometrie naturalistiche moresche. Insieme agli schizzi e ai rilievi dell’Alhambra, portò con sé anche le suggestioni di quei luoghi: incaricato dalla Corona di arricchire gli interni del Crystal Palace, progettato da Joseph Paxton come sede della prima Esposizione Universale, si ispirò proprio a quei motivi ornamentali andalusi. Owen Jones apparteneva ad una generazione di artisti anglosassoni ispirati dalle idee romantiche di John Ruskin e dai revival medievali neogotici di Augustus Pugin, che avevano prodotto edifici quali il complesso parlamentare di Westminster ed il Big Ben; questi giovani romantici condivisero l’esperienza delle Arts and Crafts, un movimento volto al recupero di una forma qualitativa di artigianato in opposizione al quantitativo di oggetti seriali prodotti dall’industria.

Se allargassimo il concetto, potremmo addirittura identificare un elemento spaziale “alcovico” in ogni architettura, pubblica o privata che sia: così Antoni Gaudì la reinterpreta nel camino fitomorfico di Casa Batllò, Adolf Loos la ricrea nei ritagli del Raumplan, Alvar Aalto la ripropone nella ‘fossa dei libri’ della Biblioteca di Viipuri. Quale sarà il suo destino? Lo stesso di altri spazi che, secolo dopo secolo, sono andati riducendosi per poi dissolversi totalmente? Probabilmente no…

L’alcova resta un non-spazio nell’accezione più immediata del termine: essa non è più, l’uomo moderno e, poi, contemporaneo si è accontentato di giacigli modesti, a volte persino squallidi e si dice soddisfatto. Eppure, ciascuno di noi nel profondo lo sa, ha, ha avuto, avrà una sua personale, intima alcova. Che sia un luogo d’intimità con l’altro, con sé stessi, con Dio. E dunque, se ognuno di noi ne possiede almeno una, perché non iniziare a chiamarla per nome?