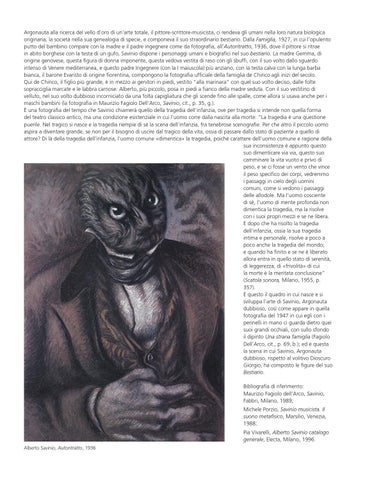

Argonauta alla ricerca del vello d’oro di un’arte totale, il pittore-scrittore-musicista, ci rendeva gli umani nella loro natura biologica originaria, la società nella sua genealogia di specie, e componeva il suo straordinario bestiario. Dalla Famiglia, 1927, in cui l’opulento putto del bambino compare con la madre e il padre ingegnere come da fotografia, all’Autoritratto, 1936, dove il pittore si ritrae in abito borghese con la testa di un gufo, Savinio dispone i personaggi umani e biografici nel suo bestiario. La madre Gemma, di origine genovese, questa figura di donna imponente, questa vedova vestita di raso con gli sbuffi, con il suo volto dallo sguardo intenso di Venere mediterranea, e questo padre Ingegnere (con la I maiuscola) più anziano, con la testa calva con la lunga barba bianca, il barone Evaristo di origine fiorentina, compongono la fotografia ufficiale della famiglia de Chirico agli inizi del secolo. Qui de Chirico, il figlio più grande, è in mezzo ai genitori in piedi, vestito “alla marinara” con quel suo volto deciso, dalle folte sopracciglia marcate e le labbra carnose: Alberto, più piccolo, posa in piedi a fianco della madre seduta. Con il suo vestitino di velluto, nel suo volto dubbioso incorniciato da una folta capigliatura che gli scende fino alle spalle, come allora si usava anche per i maschi bambini (la fotografia in Maurizio Fagiolo Dell’Arco, Savinio, cit., p. 35, g.). È una fotografia del tempo che Savinio chiamerà quello della tragedia dell’infanzia, ove per tragedia si intende non quella forma del teatro classico antico, ma una condizione esistenziale in cui l’uomo corre dalla nascita alla morte: “La tragedia è una questione puerile. Nel tragico si nasce e la tragedia riempie di sé la scena dell’infanzia, fra tenebrose scenografie. Per che altro il piccolo uomo aspira a diventare grande, se non per il bisogno di uscire dal tragico della vita, ossia di passare dallo stato di paziente a quello di attore? Di là della tragedia dell’infanzia, l’uomo comune «dimentica» la tragedia, poiché carattere dell’uomo comune e ragione della sua inconsistenza è appunto questo suo dimenticare via via, questo suo camminare la vita vuoto e privo di peso, e se ci fosse un vento che vince il peso specifico dei corpi, vedremmo i passaggi in cielo degli uomini comuni, come si vedono i passaggi delle allodole. Ma l’uomo cosciente di sé, l’uomo di mente profonda non dimentica la tragedia, ma la risolve con i suoi propri mezzi e se ne libera. E dopo che ha risolto la tragedia dell’infanzia, ossia la sua tragedia intima e personale, risolve a poco a poco anche la tragedia del mondo; e quando ha finito e se ne è liberato allora entra in quello stato di serenità, di leggerezza, di «frivolità» di cui la morte è la meritata conclusione” (Scatola sonora, Milano, 1955, p. 357). È questo il quadro in cui nasce e si sviluppa l’arte di Savinio, Argonauta dubbioso, così come appare in quella fotografia del 1947 in cui egli con i pennelli in mano ci guarda dietro quei suoi grandi occhiali, con sullo sfondo il dipinto Una strana famiglia (Fagiolo Dell’Arco, cit., p. 69, b.); ed è questa la scena in cui Savinio, Argonauta dubbioso, rispetto al volitivo Dioscuro Giorgio, ha composto le figure del suo Bestiario. Bibliografia di riferimento: Maurizio Fagiolo dell’Arco, Savinio, Fabbri, Milano, 1989; Michele Porzio, Savinio musicista. Il suono metafisico, Marsilio, Venezia, 1988; Pia Vivarelli, Alberto Savinio catalogo generale, Electa, Milano, 1996. Alberto Savinio, Autoritratto, 1936

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.