16 minute read

Entre el Águila y el Quetzal Chiapas en dos tiempos expresivos/II Óscar Wong

Entre el Águila y el Quetzal Chiapas en dos tiempos expresivos/II

Otro juglar desaparecido, Joaquín Vásquez Aguilar (1947- 1994), es un lírida que va desparramando su voz en golpes de humanidad, donde el calor, el mar, los días oscuros, los cambios de estación, se dan la mano con la esencia poética; por lo mismo, su primer poemario, Cuerpo adentro (1977), representa la crónica de su alma vista a través de la naturaleza, la cual le dio su cualidad y calidad estética, sus núcleos axiológicos. Imágenes sugestivas, golpeando el ritmo, la melodía, irrumpen en esta propuesta evocadora de Vallejo. Atmósferas e intenciones creadas en virtud de la sintaxis violentada son las características de Vásquez Aguilar.

Advertisement

Originario de Ocosingo, Efraín Bartolomé (1950) rescata la visión del Idilio salvaje y como Manuel J. Othón canta e invoca a la naturaleza; la convoca para manifestar que su discurso deviene de los astros, como expresaba Huidobro; Óscar Wong basta y sobra citar el primer canto de Música lunar (1992) o los poemas de Ojo de jaguar (1990) para signar lo anterior. Lo plástico y sensual de Bartolomé repercute en su imago mundi

Entre el Águila y el Quetzal

con acentos neocreacionistas; su expresividad representa una cópula singular con la naturaleza, donde el amor se articula en este entorno. Además se advierte una profunda exaltación, donde la poesía vuélvese unión, comunión, signo sagrado. Lo sacro de la existencia, como tema único poético, se devela en su obra. Por lo mismo, también hay expresiones testimoniales, afirmaciones y contundencias para enmarcarse en el flujo continuo de la humanidad. El ritual del bardo se consuma: el paisaje es una sutil palpitación, la evocación de un rito, una mágica liturgia.

En el caso de José Falconi Oliva (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1954.), su voz es irreal, en apariencia, con un tono descriptivo; grandes alcances observamos en su canto solar: se asemeja a un pájaro que trina una sinfonía infame, la cual alcanza marcadas resonancias en el océano donde reposan los que aman.

En su primer libro publicado. Cercadas palabras (“Premio de Poesía Carlos Pellicer” 1978, Casa de la Cultura de Tabasco, Gob. del Edo. de Tabasco, 1979) busca integrarse a la realidad circundante a través de la conciencia; por supuesto que dicha realidad está modificada por el lenguaje, por el aire del propio autor. Tres ámbitos se observan en esta búsqueda imperiosa; desde luego que, en principio, el poeta pretende confesarse, autodescubrirse en tanto individuo productor de lenguaje; también obtiene la certeza de ser “el átomo que cumple su órbita de silencios”.

A Socorro Trejo Sirvent (1954) la hemos leído mal. O la hemos ignorado por décadas. Así, de tan cercana, la figura sencilla de Socorro Trejo Sirvent (1954) ha vuelto transparente, casi invisible, a la artista cuyo sentido de la emoción se revela en la Palabra de manera expresivamente insólita. La mujer –madre de familia, ama de casa, etcétera– ha ocultado a la poetisa constructora de mundos y espacios, a la poeta de gran envergadura cuya dimensión lírica debe ser apreciada en virtud de que a través de su obra ha sabido forjar

Óscar Wong

los aspectos más terribles y dolorosos de lo bello, revelando al espíritu como función suprema.

María del Rosario Bonifaz (Comitán, 1957), heredera indiscutible del vigor que caracteriza a la poesía chiapaneca; cadencia rítmica gracias a las anáforas reiteradas, particularizan su obra; con tres libros publicados, aguarda entronizarse a plenitud en el ámbito de la lírica nacional.

Roberto Chanona (Tuxtla Gutiérrez, 1960), establece un diálogo profundo entre la naturaleza y la figura femenina: Oráculo de la rosa (2015) constituye un ceremonial donde la Musa –la que excita e incita a obedecer– asume su papel de creadora, conservadora, destructora, etc.; pero básicamente simboliza un poder, una energía. Corazón de la vida, de la muerte, de la existencia ulterior, la Diosa musita o aterroriza al cantor: “No volverás a ver mi rostro/ marcado por la furia del tiempo./ Ya no verás mis ojos llenos de horror/ que gritan en silencio tu nombre./ Ni mi cabello cortado en luna llena,/ señal de obediencia, sueño del ciervo”

Por supuesto que entre los más recientes autores destaca Mario Nandayapa (Chiapa de Corzo, 1965), cuya reciedumbre discursiva está llamada a exteriorizarse en un cántico ancestral, revelador, producto de su firmeza idiomática, mítica. Sin embargo, Hernán León Velasco en Rostros del mar, Premio de Poesía Enoch Cancino Casahonda 2010, articula un espacio lírico, un territorio donde la existencia cobra significado y dimensión sensibles. El imperio de la realidad, la singularidad de la emoción, consiguen modular un entorno donde la voz se identifica con los sentimientos, reflexiones y actitudes, modulados como escuetos conjuntos morfológicos que devastan.

Como directora del Centro Cultural de Chiapas “Jaime Sabines” logró una dinámica cultural interesante. Alta en muchos sentidos, atractiva y exaltada, su entrega y pasión por la literatura la llevaron a sostener, José Luis Castro, “discusiones acaloradas para combatir el pensamiento terco y caduco que aún subsiste en la producción literaria de Chiapas”. Blanca Margarita López Alegría (18 de octubre de 1965-mayo 3 de 2012), siempre estaba de prisa, como una dúctil hoja desdoblándose “ante la imperfección de la fe” y su piel de hierbabuena jugaba con aromas prodigiosos de la luna. Enamorada –no del amor, sino de la pasión– fácilmente abría su espíritu, su cuerpo mismo, a dicho sentimiento. Y plasmó en cadencias y afonías pasiones y frustraciones. A flor de piel siempre, concilió vida y obra, acaso porque el silencio representa un pensamiento oculto. A las once de la noche, del jueves 3 de mayo del

Entre el Águila y el Quetzal

2012, en Tuxtla Gutiérrez, se sumergió en la penumbra que ella misma había prefigurado en su poemario La noche de las gaviotas al dar inicio a su travesía espiritual: “La noche es una hoja flexible/ moviéndose ante la imperfección de la fe”.

Tres autores invaluables, no sólo por el tono y expresividad rítmica y metafórica, sino por sus pretensiones estéticas de hurgar en temáticas más presentes, completan este recuento: Roberto Rico (Cintalapa de Figueroa, 1960), Gustavo Ruiz Pascacio (Tuxtla Gutiérrez, 1963) y Eduardo Hidalgo (Huixtla, 1963). Metros y ritmos en puntual equilibrio; significados con un sentido, una intención estética más que existencial, caracterizan a la poesía de Roberto Rico, un caso inusual en Chiapas, donde el cántico se desborda y el tono recitativo se congrega alrededor del paisaje, de manera que su obra alcanza una excepcional dimensión lingüística; el autor se atreve a husmear en versos endecasílabos y heptasílabos, en metros alargados, buscando un efecto rítmico propio, particular, donde los adjetivos reveladores, que más que limitar, amplían el horizonte semántico del sustantivo.

Ruiz Pascacio, por ejemplo, hurga en la cotidianeidad del amor y de los mitos con rasgos profundos, maduros, donde el amor a la urbe se vuelve ceremonia, invocación: “En el vientre de mi ciudad camino./Más bien fluyo,/ como la eternidad sobre la cresta de las aguas/ Amancebado en el destino de mi boca/ suscribo esta epístola/ y es una bendición todo lo que se avecina” (Escenarios y destinos, 2008). Por su parte Eduardo Hidalgo, en su primer libro, Eco negro, demuestra que tiene recursos estilísticos suficientes como para enhebrar una obra

luminosa; su voz oscila entre la experimentación versicular, moviéndose en los espacios vacíos, en los silencios y e la cotidianidad minuciosa de la experiencia. Pero en este poemario inicial, el tono elegíaco predomina.

Con dos poemarios excepcionales –Lenguas en erección (1990) y Cantar de Marrakech (1993)– Juan Carlos Bautista (Tonalá, Chiapas, 1964), reve

Óscar Wong

la una voz vigorosa, impactante, donde los sentidos se enervan en un tiempo apretado, en un espacio profanamente sacro; la eternidad de la piedra, la dimensión estéril del amor entre efebos, se erigen como un bárbaro sobre un campo de trigo. Su poesía puede registrarse como una crónica única, insólita, del placer, de la morena brutalidad, donde ángeles pérfidamente suntuosos, adoloridos, descienden al insurrecto jardín del placentero Edén. Si alguien destaca en la capital mexicana después de Bartolomé, es incuestionablemente Juan Carlos Bautista.

Es válido agregar a Balam Rodrigo (Villa de Comaltitlán, Chiapas, 1974), diplomado en Teología pastoral, biólogo y exfutbolista, quien a pesar de su vocación de poeta escribe artículos de divulgación científica. Ha sumado diversos premios y medallas por su voz cósmicamente terrenal: “Voy a beber las estrellas que nacen de las ramas de la Ceiba. Voy a quedarme con los sueños de la noche. Voy a llenarme los ojos de lunas lluviosas para cantarlas a nuestros hijos. Se les iluminarán los ojos igual que se te iluminan ahora y se te vuelven de venado” (Hábito lunar, 2005). En la actualidad radica en San Cristóbal de las Casas.

Por supuesto que el autor de estas líneas no puede quedar al margen de este recuento, puesto que según El poema seminal.:“En la literatura mexicana, el nombre de Óscar Wong (1948) es sinónimo de persistencia, de constancia. Durante más de 40 años ha luchado contra todo para forjar una escritura que se sostiene por sí misma, fiel al lenguaje, a la búsqueda de la poesía y a sus propias leyes internas. Sus raíces, la china y la chiapaneca, están plenamente amalgamadas en su trabajo creador, sin mostrarse aparatosamente. De ahí que su poesía es un continuo triunfo sobre la armazón idiomática de que está hecha. Además, el magisterio casi silencioso y la continua indagación crítica de que ha hecho alarde, sostiene a Wong como alguien que ha podido superar con creces las limitaciones del capillismo y el sectarismo, tan marcado en estas lides”.

Entre el Águila y el Quetzal

Voces connotadas se suman a este balance, como Manuel Cañas (Chilón, 1956-Tuxtla Gutiérrez ) y Yolanda Gómez Fuentes (Tapachula, 1965), al igual que Marlene Villatoro, Nora Piambo o Gladys Fuentes Milla, quien radica en Tabasco. Elda Guzmán, continúa persiguiendo el Alba desnuda, al igual que Enrique Hidalgo Mellanes, María Auxilio Ballinas y Marvey Altúzar, entre otros, o Víctor García (de Acapetahua, 1970), sin olvidar al ya desaparecido Francisco R. Gordillo (Comitán de Domínguez, 1970-2002) y más recientemente Víctor Avendaño (San Cristóbal de las Casas, 1970) y Fernando Trejo (Tuxtla Gutiérrez, 1985), cuya expresividad recupera imágenes cotidianas, con acentos nostálgicos y eróticos: “En ti crecen los días como le crece el mar a la corriente. Los soles enmarcados en tu playera de niña son un montón de cielos unidos en tu pecho” (Cf. “Cuaderno invertebrado”, 2009). Por supuesto que además hay otros que apenas van forjando su obra, como Mario Alberto Bautista (Mazatán, 1984), Raúl Vázquez Espinosa y Marco Antonio Castañeda, cuyas voces cabalgan Entre lo timorato y lo arrogante y Miguel Ochoa (Ocozocoautla de Espinoza, 1979), que va en busca del Alba por los caminos. Dimensión social de la narrativa

Pero si la tradición poética inicia en el Popol-Vuh, por su clara raigambre indígena, oficialmente se reconoce a fray Matías de Córdova como el precursor de esta corriente, además de su papel de forjador de la Independencia chiapaneca; Rodulfo Figueroa, el poeta del valle de Cintalapa es, según los estudiosos, “el padre de la poesía contemporánea” de la entidad (salvo Malva Flores, todos los autores que se han ocupado de la lírica chiapaneca coinciden en este dato). Independientemente de los cronistas y viajeros anteriores al fraile pedagogo e independentista, la narrativa de la zona inicia con la reseña de diversos acontecimientos debido a la pluma cívica de Ángel Albino Corzo. “La figura emérita, padre de nuestra novela, lo es Flavio Paniagua. Tres de sus obras se refieren a estos sucesos: Una rosa y dos espinas. Memorias del imperio (1870), Lágrimas del corazón, Ensayo de una novela histórica (1873) y La cruz de San Andrés (contiene la relación de los sucesos políticos acaecidos en Chiapas de 1846 a 1850) (1890) 1 .

Sin menoscabo de su enorme valor histórico y de su importancia regional –refiere Morales Bermúdez–, Flavio Paniagua no se significa precisamente por sus cualidades literarias. Seguramente bajo la influencia de los proe

Óscar Wong

mios clásicos, con obligada modestia, al inicio de su celebérrima novela nos dice: ‘Una rosa y dos espinas se ocupa de referir con los atavíos de la leyenda los sucesos más importantes acaecidos en Chiapas, mientras la intervención francesa predicaba su propaganda imperial. La obra no es perfecta y una pluma mejor cortada vendrá a pregonar los milagros del patriotismo que hoy se van a tocar con pálidos colores” (Flavio Paniagua, Una rosa y dos espinas. p. IX y X. Aquí concluye la cita de Morales Bermúdez). La referencia sobre Paniagua es relevante, aunque su literatura sea un simple ejercicio escritural. Sin embargo, el novelista del siglo XIX en Chiapas es don Emilio Rabasa, quien fue contemporáneo de Federico Gamboa. Su célebre tetralogía –La bola y la gran ciencia (1887) así como El cuarto poder y Moneda falsa (1888)– demuestra los amplios recursos narrativos de este escritor, capital para las letras nacionales. Flavio Guillén es el precursor en el siglo XX, con técnica y lenguaje decorosos. Tal vez convenga señalar a B. Traven, Ricardo Pozas y Ramón Rubín quienes, sin ser chiapanecos, se ocupan de novelar aspectos antropológicos de la región, en una serie de obras que la crítica denomina como Ciclo de Chiapas., de gran trascendencia para las letras nacionales porque resalta los méritos de Eraclio Zepeda y Rosario Castellanos, principalmente, autores representativos de la literatura de la entidad.(Cf. Joseph Sommers, Ciclo de Chiapas, Nueva corriente literaria, en La crítica de la novela mexicana contemporánea, Méx., UNAM, 1981: 125-143). Las 8 obras que estudia el autor son de tema indigenista, cuyo espacio geográfico es Chiapas

Un cosmos vigoroso

La revisión que realizo demuestra las repercusiones que la dimensión social tiene en la obra literaria. A veces se diluye la frontera entre una propuesta estética o social, porque estos autores privilegian una realidad lacerante, plena de contrastes. En ocasiones los textos asumen la cualidad de testimonios, en otros constituyen proyectiles políticos que denuncian una circunstancia socioeconómica altamente vejatoria. Inicia la muestra un escritor del siglo XIX: Emilio Rabasa, quien a mi juicio es el patriarca de la narrativa chiapaneca, no sólo por sus cualidades novelísticas, sino porque lograr crear un universo consistente, donde prevalecen auténticos personajes, con visos de realidad, con relieve y volumen. Rabasa, desde luego, aporta a la literatura mexicana ciertos afanes cívicos, moralizantes, producto de la época; su visión del mundo -en la cual coexisten el

Entre el Águila y el Quetzal

político y el escritor- lo lleva a observar la relación del hombre con la sociedad, pero siempre desde la perspectiva de su clase. No tiene, sin embargo, preocupaciones propiamente literarias, puesto que no pretende articular un discurso estetizante; busca reflejar tan sólo la situación de la época, desde la esfera institucional.

Rafael Arles, aunque que no es originario de la región, realizó toda su obra en Tuxtla Gutiérrez, donde falleció en 1969. Su texto más representativo, Ojalá te mueras, constituye un libro de voces múltiples, donde la

lluvia, el llanto de un recién nacido, los ruidos de la cotidianidad cobran trascendencia inusitada. Persiste la audacia expresiva, al igual que la dimensión social. Una obra plena de ambientes y atmósferas. Sin ser propiamente un narrador, Armando Duvalier logra por méritos propios un lugar en este trabajo. Su cuento Pagre Piegra, escrito hace más de ocho lustros, aún muestra el entorno tan peculiar de las etnias chiapanecas y su ancestral retraso, sus expresiones mágico-religiosas. Denuncia una política indigenista fallida, cierto sincretismo fervoroso y la crudeza gubernamental para lograr sus objetivos, en detrimento de la idiosincrasia y el interés de las comunidades marginadas.

Con lenguaje eficaz, que recupera una visión infantil del mundo y de sus temores, Oscar Bonifaz, también poeta, consigue crear una obra sugerente, en un tiempo y espacio particulares. El texto rememora un tiempo circunstancial en Comitán, tierra de Rosario y de Belisario Domínguez. En cambio Leopoldo Borrás es más conciso aunque intenso; su lenguaje, creado gracias a la imaginación, se apoya en las metáforas y en la reciedumbre de lo onírico. Sus textos logran trascender la simple anécdota y acaso por el deseo de conformar un universo lúdico logra en sus relatos cierta atmósfera mágica,

Óscar Wong

taciturna, como en los textos seleccionados. Seguramente su incursión en la poesía lo lleve a integrar los silencios, como imágenes sonoras, características en sus relatos. Oscar Palacios es un escritor que explota la temática fronteriza. Su novela La mitad del infierno resalta el conflicto centroamericano y sus movimientos migratorios al interior del territorio chiapaneco. Novelista de magnífica hechura y extraordinario equilibrio, su obra merece mejor difusión. En memoria de nadie, por ejemplo, publicada hacia l982, recupera la problemática represiva y la atmósfera sociopolítica de los acontecimientos que llevaron a la muerte al líder yucateco conocido como “El Charras”, puesto de nueva cuenta en circulación gracias a la novela de Hernán Lara Zavala. Pero Oscar Palacios maneja una prosa rica en imágenes y demás recursos técnico-expresivos.

Por su parte, Ignacio Trejo Fuentes asevera lo siguiente: “Los cuentos reunidos por Oscar Wong en La edad de las mariposas (Talleres Gráficos de la Nación) son en apariencia breves historias de amor, pero leyéndolas con cierto cuidado se descubre detrás de ellas mucho de desolación, de ruptura existenciales. Todos los personajes, así, están metidos hasta el cuello en la desesperanza. Hay, por lo mismo, buenas dosis de crítica social; pero sin caer nunca en el panfleto. Y son, ante todo, historias concretas, bien desarrolladas, que cumplen con las exigencias fundamentales del género. Wong, conocido como poeta y ensayista, resulta asimismo un narrador notable” (Cf. La narrativa mexicana, en Sábado, supl. cult. de UnoMásUno, del 29 de diciembre de 1990).

Como experiencia única, irrepetible, más que como un ejercicio de escritura, la narrativa de esta región busca dar testimonio de los acontecimientos sociales, exponer los procesos

y sucesos más relevantes y que impactan la sensibilidad de las comunidades. Situaciones heroicas, actitudes devastadoras, cosmogonía de la creación, lejos del localismo a ultranza, testifican una realidad injusta. La característica primordial de este recuento es su magnitud social, porque aborda los problemas fundamentales del individuo en relación con su entorno, pero no debe encasillarse en virtud de las diferentes lecturas que permite: literatura política, de índole indigenista o de franca denuncia social. La narrativa chiapaneca, independientemente

de su temática, pretende encuadrarse en el marco de la estética. Si bien es cierto que surge de un ámbito real, la percepción que se establece parte de la sensibilidad inusitada del ojo atento, crítico, que formula un discurso, un corpus semántico con base en un lenguaje artístico, literario. Más allá de la ficción, persiste una propensión creativa, estética, que pretende reflejar relaciones humanas universales, a partir de la categoría de lo particular, lo cual hace que la obra trascienda su propio tiempo de creación.

1 Flavio Paniagua, Una rosa y dos espinas. Memorias del imperio, San Cristóbal de las Casas, Juan B. Tieleman y W. Paniagua, Edit., 1873, 512 pp. Florinda (Contiene los documentos más importantes referentes a la insurrección de indígenas acaecida en 1869), Chiapas, Felipe Jimeno Jiménez, impresor, 1888, 117 pp. La cruz de San Andrés (Contiene la relación de los sucesos políticos acaecidos en Chiapas de 1846 a 1850), Chiapas, T.M. Domínguez, impresor, 1890, 173 pp. Salvador Guzmán, Chiapas, Imprenta del Gob. Del Edo., 1989, 180 pp. Apud. Jesús Morales Bermúdez, op. cit.: 462

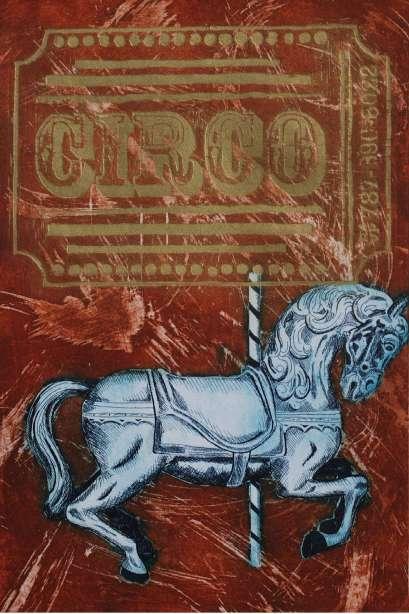

Imagen de culto, Cristo

2013 Xilografía a dos tintas 69x58 cm Jaime Ignacio Martínez