20 minute read

y San Francisco de Macorís

from elCaribe

2Cultura historia de la medicina La fi ebre amarilla en 1864

salón de la fauna

El 16 de noviembre de 1864, envía Andrés y Espala, oficial de Sanidad Militar del ejercito español en la República Dominicana, durante el período de la anexión, una comunicación sobre uno de los temas más importantes de la salud en la isla, la fiebre amarilla:

“Continuando el bosquejo de las enfermedades peculiares de este ejército, por el orden en que ha ido haciéndose su presentación más frecuente, debo ocuparme en la actual correspondencia de la fiebre amarilla, que no nos había visitado felizmente al principio de la campaña, mientras las operaciones se emprendían con tropas procedentes de Cuba o de Puerto Rico, pero que a medida que las necesidades de la guerra fueron exigiendo llegasen a esta isla reemplazos nuevos de la península, principio a desarrollarse más o menos lentamente, hasta que en los meses de septiembre y octubre adquirió un desarrollo que ya creíamos no alcanzara, atendiendo a lo adelantado de la estación.

Generalmente hablando, el primer período de la fiebre amarilla se caracteriza en la isla de Cuba y en Veracruz por síntomas de aspecto logístico muy desenvuelto; así es que en su invasión, un práctico poco habituado a observar esta pirexia pudiera confundirla fácilmente con una fiebre inflamatoria por su violenta cefalalgia, con inyección ocular, su cara vultuosa, su lengua rubicunda y la alta fiebre que la acompaña. En breve la coloración ictérica conjuntival, el estado supuroso de la lengua y la intensa raquialgia, caracterizan la Fiebre Americana, que en seguida se revela más a las claras aún por la hemorragia gingival, la epistaxis, la ansiedad epigástrica, las

náuseas, los vómitos, acuosos primero, biliosos después, borráceos al fin, cuando hemorragias pasivas por todas las mucosas anuncian el desencadenamiento de las fuerzas vitales y la postración que corolario de la ataxo-adinamia acaba con el enfermo, que pocos días antes rebosara juventud y lozanía. El antecedente cuadro sintomatológico, propio de los invadidos a la fecha de su llegada a estos climas, no es el que aquí se ha observado más frecuentemente; sólo en corto número se ha presentado esa sucesión de síntomas imperfectamente bosquejados; en los más no ha existido el período inflamatorio, unas veces porque temerosos de pasar a los hospitales, han evadido la vigilancia de los oficiales médicos de sus respectivos batallones, otras porque retirados en un puesto avanzado, incomunicado con la capital, no eran relevados hasta que la enfermedad llegaba a adquirir cierto apogeo, por no haber en aquel punto personas competentes para precisar un diagnóstico exacto; y en los más de los casos, por presentarse la enfermedad en individuos que estaban ya en el hospital afectados de otras dolencias. En varias ocasiones entraba un soldado en el hospital con síntomas catarrales, acompañados de un ligero movimiento febril; su estado general de demacración, su palidez y su aspecto de aclimatado o preservado ya, combatían la idea que pudiera hacer sospechar estuviese invadido de fiebre amarilla, cuando a los dos o tres días una epistaxis o una hemorragia gingival hacía rectificar el diagnóstico y variar el tratamiento”. Este texto ilustra la realidad de la Fiebre Amarilla, que a lo largo de nuestra historia ha producido enormes bajas en los ejércitos que han invadido la isla. DR. HERBERT STERN

Rafael Sánchez Cárdenas

(DÉCIMA CIBAEÑA) Tiene ahora un gran rebú Con loj viru y la epidemia No ej una cuestión de anemia E dei paí su salú Mao o Junumucú La amenaza e generai Nadie ha vito cosa iguai Ni ai paí en cuarentena Arreglan to suj antena Pa’ con la tele aguantai. Tanto y pico caso van No se alaimen, no se alaimen No hagan caso a to ei que ande Recetando ei Curatán “Se probó en orangután” Dicen cuchumil epeito Sean ciego o sean tueito Opinión de mequetrefe Tranquilo, aquí tenemo tre jefe Y no tendremo ma mueito. JOSÉ MERCADER

Cultura

Trascendencia del óleo en el arte

La chica con un arete de perla, de Vermeer.

<VIENE DE LA PORTADA

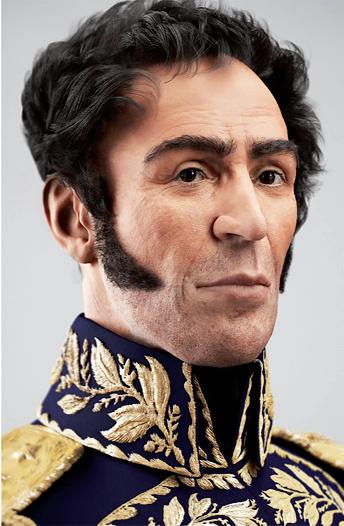

Bolívar, por Philippe Froesch. F.E.

Las Meninas, de Velázquez. F.E.

En época de los faraones se inventó el método de momificación con el mismo afán de no desaparecer para siempre de la humanidad. Y esos pintores lograron un dominio del retrato que es completa y definitivamente incuestionable. Imagínese la suerte de algún pintor que no lograra el parecido de un rey, de un general o de un príncipe. No es difícil entender, puesto que aquellos retratos consiguieron la inmortalidad de los modelos.

¿Podría, el mismo informático, genio… hacer un retrato, o el verdadero retrato de Napoleón? Ningún técnico podrá conseguir un mejor retrato que el que le hizo Jacques-Louis David.

En el caso de Simón Bolívar, tanto Gil Castro y Martín Tovar y Tovar realizaron óleos del prócer venezolano.

En 1873 Tovar recibió un pedido de 30 retratos al óleo de próceres y personalidades. Para 1875, o sea, tan solo dos años después todos estaban listos. Esa destreza que aún se manifiesta en los retratistas callejeros era todo un poder dentro de las Artes Visuales.

La pobreza de Duarte le impidió posar para uno de esos genios que teníamos en cada país latinoamericano formados, en la mayoría de caso, en las academias de San Fernando de Madrid o en la de Rodophe Julian, la de Filippo Colarossi, o de Fernand Cormon de París. Las pocas pinturas de Duarte fueron hechas de la imaginación de los artistas como hizo Michelangelo con los Santos de la Capilla Sixtina.

Aunque la fotografía reemplazó al retrato personalizado, muchos pintores se sirvieron de ella para realizar sus óleos y paisajes complicados. Captar la esencia de un rostro no solo necesita del talento, sino de la pasión y la práctica. John Singer Sargent continuó con sus rostros a pesar de que ya la moda exigía “los tollos” y “garabatos” de la modernidad. Lo mismo hizo Bondini, quien no varió su saber hacer por más que los impresionistas “arrasaban” en Campesino, de Yoryi Morel. F.E.

el mercado de las artes ya instalado en ese París de la Bohemia.

Joaquín Sorolla simplificó su estilo sin abandonar sus trazos seguros y espontáneos que atrapaban de un jalón la luz, la exactitud del parecido.

Chuck Close seleccionó varios de sus amigos y a él mismo como tema de sus enormes retratos hiperrealistas realizados con la seguridad del método de la cuadrícula.

Alex Katz no le hizo caso al abstraccionismo de moda de los años 60 y plasmó en sus telas rostros en dos dimensiones, con colores planos sin ningún tipo de luz ni sombra y menos volumen.

Tom Deinenger realiza unos rostros y figuras pegando elementos reciclados para conseguir un efecto en 3d sumamente creativo y original.

En México, los muralistas incluían amigos para ponerlos en las muchedumbres que rodeaban a los líderes políticos pintados. Diego Rivera incluyó a la misma Frida, sus hermanas, a Tina Modotti, etc. de la misma manera que se reconoce en el “Entierro de Ornans” a los familiares de Courbet, gente común del pueblo en una obra que marcó el paso hacia el Realismo.

Goya se encargó, como Pintor de la Corte, de retratar a los soberanos y sus caprichos, una reina feísima, tal y como era porque tenía que parecerse como hizo Velázquez con su entorno Real, meninas y enanos incluídos. Todos quedaron inmortalizados cuando esta palabra se convirtió en sinónimo de retratado y por eso conocemos a Cervantes, Shakespeare, Colón, los retratos de Washington de Stuart y el Kennedy de Norman Rockwell. La Gioconda de Da Vinci sigue siendo el retrato al óleo más conocido, compitiendo, iconográficamente, solamente con el Che fotográfico de Korda.

La destreza del retrato fue muy poco cultivada en nuestro país a pesar de la insistencia de los refugiados españoles. La mayoría de retratos conocidos, a pesar del parecido al modelo son de muy pobre factura, con algunas excepciones, porque nos llegó el modernismo que dominó la escena del arte nacional y un círculo con dos puntos podía ser un retrato sin necesidad de dominar y conocer nada.

Esa es la huella en la Historia del Arte de los retratistas, son ellos quienes nos dieron a conocer a esas personalidades antes de que existiera la cámara. Negarlos es una aberración y un desconocimiento del arte.

Cuando José Gil de Castro hizo uno de sus retratos a Bolívar, este en una carta a Sir Robert Wilson le escribió “…me tomo la libertad de dirigir a Ud. un retrato mío hecho en Lima con la más grande exactitud y semejanza…”

La representación artística del ser humano será siempre un motivo de interés, hasta que se descubra la fórmula química que impida la vejez y la muerte.

4Cultura Coronación

PEDRO CONDE STURLA pinchepedro65@yahoo.es M ario Vargas Llosa puede ser a veces vargaslítico y llosario, aparte de mariosaurio o vargasllosaurio, tal vez jurasicosario. Su gran talento literario y su fina inteligencia no le impiden cometer juicios políticos y literarios que se salen como decimos nosotros fuera del cajón. Recientemente le oímos o leímos decir que el coranivirus no existiría si China no fuera una dictadura. También lo escuchamos lamentarse de que una novela mediocre como “La peste”, de Albert Camus, se haya puesto, al parecer, tan inmerecidamente de moda en estos días. La novela se está imprimiendo, reimprimiendo y vendiendo, de hecho, como pan caliente y Vargas Llosa lo atribuye a méritos ajenos a su valor literario. Quizás a un simple equívoco, como dijo Borges respecto a la fama de las obras de Federico García Lorca.

El menosprecio de esta obra de Camus, precisamente esta obra, por parte del famoso troglodita ilustrado, es algo que me duele en los timbales del alma, por no decir otra cosa.

“La peste” es una obra que, por su factura minimalista —típica del estilo de un escritor al que embarraron con el sambenito de existencialista—, no tiene desperdicio. Es un libro tan bien escrito, tan bien narrado, tan bien organizado, con tanta densidad de pensamiento, que sobrecoge a cada momento al lector sensible. Lo arrastra al abismo de la narración y lo hace partícipe de lo que en ella ocurre.

Cuenta, a escala local, un poco lo mismo que nos sucede a todos ahora a escala mundial. Despertamos de repente y comenzó la pesadilla. El mundo que conocíamos se derrumbó bajo nuestros pies y el futuro se enturbió, se puso color de hormiga, se convirtió en incertidumbre. Ahora sólo existimos en presente. En un precario presente.

Como dijo el periodista Guadí Calvo, “fundamentalmente cada uno de nosotros ha pasado del cómodo sillón de espectador a una tensa espera en el patíbulo, en diferentes lugares de mundo”.

Muchos lo habían anticipado con tiempo:

“El planeta tierra ha activado su sistema inmunitario. Quiere desembarazarse del parásito humano”. Sería poética la justicia si un virus transmitido por un animal nos hiciera pagar una mínima parte de la cuota de sufrimiento Albert Camus. F.E.

que hemos infligido en cientos, miles de años a tantas criaturas del aire, acuáticas y terrestres. El virus podría ser igualmente una respuesta al calentamiento global. Pero quizás somos víctima de una bomba maltusiana, un virus de laboratorio contra la población “sobrante, la población inútil”. Una bomba que fácilmente podría salirse de control y crear una situación que desborde todos los recursos y provocar un cataclismo social.

El planeta, desde luego, está de plácemes.

El planeta tierra canta de alegría. La atmósfera reverdece, los pájaros florecen, las aguas se esclarecen, los peces regresan a la laguna de Venecia, “los niveles de dióxido de nitrógeno, un gas tóxico que contamina el aire gravemente”, se reducen notablemente.

Mientras tanto, el pánico y la peste se apoderan de la humanidad, igual que se apoderan, en la novela de Camus, de la ciudad de Orán.

Quizás, en ninguno de los escritos que he leído últimamente sobre el tema, se resume el drama de la peste con tanta intensidad como en el artículo que dejo a continuación en manos de los lectores. El mismo que aconsejaría leer a Vargas Llosa: 100 Años de… Albert Camus. En el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Alberto di Franco 7 noviembre, 2013

Les quiero hoy regalar una de las moralejas de “La Peste” de Camus: la imposibilidad de creer en un Dios que hace sufrir a los niños, quienes son, como todos sabemos, seres inocentes, a los que no se puede culpar de pecado alguno. En un capítulo de “La Peste” hay un momento que para mí es la cima de esta

novela. Se describe la muerte del hijo del juez de Orán, víctima de la peste bubónica. Nuestro protagonista, el ateo Doctor Rieux, opina que: “el dolor inflingido a esos inocentes nunca ha dejado de parecerme lo que en verdad es, un escándalo”. Ante el agónico sufrimiento del niño, alguien ruega: “Dios mío, salva a este niño”. Sin embargo, el niño muere horriblemente. Paneloux, el sacerdote, comenta a Rieux: “Pero acaso debamos amar lo que no podemos comprender”. Rieux le responde: “No, padre. Yo tengo otra idea del amor. Y rehusaré hasta la muerte amar esta creación donde los niños son torturados”. Luego el cura le dice noséqué de la salvación del Hombre, a lo que Rieux replica: “La salvación del hombre es una frase demasiado grande para mí. Y no voy tan lejos, es su salud lo que me interesa, ante todo”

Otro gran momento de nuestro héroe, que nunca se rinde en su lucha contra la peste que asola la ciudad de Orán, es cuando dice:

“ ... que si él creyese en un Dios Todopoderoso no se ocuparía de cuidar a los hombres y le dejaría a Dios ese cuidado. Pero que nadie en el mundo, ni siquiera Paneloux (el cura) que creía y cree, nadie cree en un Dios de este género, puesto que nadie se abandona enteramente, y que en esto por lo menos él, Rieux, creía estar en el camino de la verdad, luchando contra la creación tal como es”.

Está claro que el santo es Rieux, que no pierde nunca la fe, pero la fe en sus semejantes, en la vida, en encontrar un suero que cure la enfermedad y en sí mismo. El mal absoluto es la enfermedad y no un demonio con cuernos. Se combate con medicinas y no con oraciones. En el otro lado está el padre Paneloux que arremete en sus sermones contra las gentes de Orán, culpándolas de la plaga que está diezmando la ciudad. Sus pecados, su alejamiento de Dios y similares abstractos conceptos, son los responsables del desastre. Lo que sea con tal de que Dios no cargue con el muerto: “Hermanos míos, habéis caído en desgracia; hermanos míos, lo habéis merecido”. El doctor Rieux defiende al Hombre y el jesuita Paneloux defiende a Dios (que sigue sin hablarnos). El padre Paneloux, tras ver la agonía de aquel niño de Orán, tenía la decencia de suicidarse tras comprobar que su Dios era totalmente ajeno al sufrimiento de un niño: “Hermanos míos, ha llegado el momento de creerlo todo o negarlo todo”. Con su muerte libraba al mundo de una parte de la auténtica plaga de Orán y de muchas partes de nuestro planeta: los sacerdotes y los brujos. Los mismos que todavía hoy, no dejan a la gente morirse en paz.

El título del post no es mío. Es de Albert Camus y es parte de otra genialidad del doctor Rieux en esa obra maestra de la literatura y el pensamiento que es “La peste”.

“yo quiero testimoniar a favor de los apestados, para dejar por lo menos un recuerdo de la injusticia y la violencia que les ha sido hecha y para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio”.

(100 Años de… Albert Camus. En el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. – Blogs de Culturamas

http://blogs.culturamas.es/blog/ 2013/11/07/100-anos-de-albert-camusen-el-hombre-hay-mas-cosas-dignas-deadmiracion-que-de-desprecio/).

Cultura

La escritura desatada Apuntes de infraestructura

PEDRO DELGADO MALAGÓN pedrodelgado8@gmail.com

Las pruebas de la muerte son estadísticas, y nadie hay que no corra el albur de ser el primer inmortal… JORGE LUIS BORGES

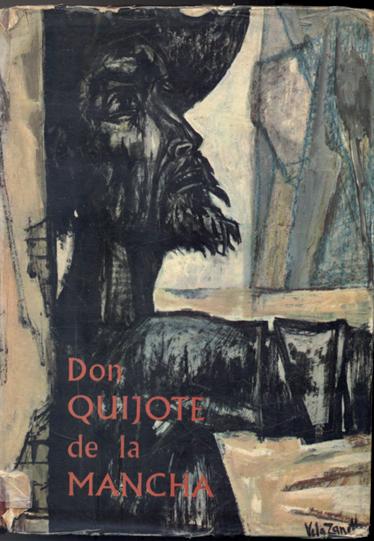

Porque la escritura desatada de estos libros da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria; que la épica tanto puede escribirse en prosa como en verso. DON QUIJOTE (Primera parte, Capítulo XLVII) La cara extraviada de Cervantes L os Quijotes y los Sanchos se multiplican en todos los rincones del sueño. Sobre el delirio de un yermo sentenciado por molinos de viento cabalgan perennemente las siluetas (urdidas, aventuradas por Picasso, Chagall, Miró, Dalí, Vela Zanetti...) del huesudo señor de la Mancha y de su escudero rechoncho. El genuino talante de quien premeditara las tribulaciones de aquella desigual pareja, sin embargo, constituye todavía un enigma.

Se ha dicho que Miguel de Cervantes Saavedra es el ‘Hombre de la mano en el pecho’ de El Greco. Los eruditos cervantinos, al contrario, afirman que en vida de don Miguel nadie plasmó su figura sobre un lienzo. Incluso se ha tildado de apócrifo, de inauténtico el retrato de Cervantes que cuelga en la Real Academia Española (atribuido a Juan de Jáuregui). Las estampas y los grabados de los grandes nombres del Siglo de Oro español son numerosos (los de Góngora, de Lope de Vega, de Quevedo…). Acerca de la efigie de Cervantes, nada cierto sabemos. Todo cuanto pueda uno imaginar ahora de aquella fisonomía lo relata atrevidamente don Miguel (con 64 años) en el prólogo de sus Novelas Ejemplares:

«Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, Retrato inscrito con el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616 (circa 1600; pintura al óleo, atribuida a Juan de Jáuregui; Real Academia Española, Madrid). FUENTE EXTERNA.

Portada de José Vela Zanetti (1913-1999) de la edición completa de Don Quijote de la Mancha realizada por la Editorial Everest en 1967. El volumen está ilustrado con una serie de interpretaciones quijotescas realizadas por este gran artista hispanodominicano “en un juego plástico por igual entreverado de ternuras y de violencias”. F.E.

antes blanca que morena; algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor de “La Galatea” y de “Don Quijote de la Mancha”…» Et illud dixit. Hoc est verum…

El hombre de los mil rostros ¿Quién fue en realidad William Shakespeare? No se conserva su partida de nacimiento, por lo que no se sabe si nació realmente en Stratford-upon-Avon en 1564. Tampoco puede asegurarse que acudiera a la escuela y tuviera conocimientos de gramática latina. ¿Qué hizo durante los ‘años oscuros’, transcurridos entre su boda en 1582 y su aparición en Londres, en 1592, como parte de la compañía de Lord Chamberlain? Todos sus manuscritos se perdieron en un incendio del teatro The Globe. Otros, quizá nunca publicados, es- Retrato Chandos (Chandos Portrait) de William Shakespeare, 1564-1616 (circa 1600; pintura al óleo atribuida a John Taylor; Galería Nacional del Retrato, Londres). FUENTE EXTERNA.

tarían ocultos en su tumba en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford.

Asimismo, las seis rúbricas que de él se guardan son todas de distinta ortografía. Hay diferentes retratos, muchos posteriores a su muerte, y no se sabe cuál de ellos lo describe fielmente. Ciento cincuenta o doscientos años después de su muerte, distintos críticos comienzan a plantearse si el Shakespeare de Stratford es realmente el autor de las obras que se le atribuyen. Sus detractores se basan en la idea de que un hombre procedente de la masa (era hijo de un carnicero) no podía tener una gran cultura, una gran formación clásica, ni un gran vocabulario (en las obras de Shakespeare aparecen más de 21,000 vocablos diferentes; Harold Bloom afirma que en Shakespeare “se han alcanzado muchos de los límites posibles del lenguaje…”).

Nadie asegura, incluso, que Shakespeare haya salido alguna vez de Inglaterra (¿conoció Roma, Verona y Venecia?) ni que supiera tan al dedillo la historia inglesa. Por si fuera poco, tendría que dominar distintas lenguas para acceder a escritores cuya influencia es patente en su obra. Y hay además en ella múltiples referencias al mundo del derecho, la medicina, el protocolo y la cetrería, inaccesibles todas al alcance de un hombre con su origen.

Algunos afirman que la obra de Shakespeare fue escrita por otros literatos. En primer término, se apunta a que el verdadero autor era Christopher Marlowe: graduado de Cambridge, creador teatral de reconocido prestigio en la época, pendenciero y espía de la Corona inglesa, que muere en el 1593 en una reyerta de taberna por asuntos de dinero. Justo el año en que curiosamente Shakespeare comienza a publicar y a ser conocido. Ambos tendrían por entonces la misma edad, pero mientras uno era un desconocido, el otro contaba en su haber con una extensa producción. Los defensores de esta tesis resaltan las numerosas similitudes en la obra de ambos autores (la influencia de Ovidio, el uso del verso blanco, los conocimientos de la historia inglesa, etcétera). Así las cosas, ¿fingió Marlowe su propia muerte y continuó publicando bajo el pseudónimo de William Shakespeare?

Otros apoyan la idea de que Shakespeare era Francis Bacon (1561-1626), un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. Bacon estaba vinculado a la masonería y era miembro de una sociedad secreta: la orden de la Rosa Cruz. Sus iniciados se llamaban a sí mismos Spear–Shakers (‘los que agitan la lanza, en honor a Atenea’). Esto es, el nombre de Shakespeare invertido. Y al parecer es así como figura en las primeras ediciones de la obra del autor inglés.

Los defensores de esta hipótesis destacan también numerosas alusiones biográficas que coinciden con la existencia de Bacon. Él vivía en St. Albans, población cercana a Londres que se menciona quince veces en la obra de Shakespeare. En ambos autores hormiguean las referencias bíblicas, a las leyes y a los clásicos, empleando ambos las mismas citas. En 1917, un estudioso austríaco especializado en la obra de Bacon, Alfred von Weber-Ebenhof, publica un libro donde concluye que sir Francis no sólo es el autor de la obra de Shakespeare, sino que también ha escrito el Quijote. Se basa en lo siguiente: ciertas frases concretas del diario de Bacon aparecen tanto en el Quijote como en la obra de Shakespeare. En el juego de máscaras creado por Cervantes, el novelista se confiesa como padrastro del Quijote e insinúa que el verdadero autor es un cronista morisco llamado Cide Hamete Benengeli. Según Ebenhof, esto se traduciría como Cide (Señor o Lord), Hamete (Bacon o jamón), Ben (hijo) y Engeli (Inglaterra), lo cual encaja: “Lord Bacon, hijo de Inglaterra… escribió nuestra historia”.

Concurrencias Percibo que alguien, en cierto instante y en un espacio de cuyo nombre no espero acordarme, insinuó que Cervantes y Shakespeare eran el mismo personaje. Que las prisiones y las deudas y los combates de Cervantes fueron únicamente patrañas que le permitieron disfrazarse de Shakespeare y escribir su obra de teatro en Inglaterra. En tanto que el comediante Shakespeare, el hombre de los mil rostros, escribía el Quijote en España. Esa discordancia entre fechas reales, unida al suceso imaginario de una muerte simultánea, permitió al espíritu de Cervantes trasladarse a Londres, con tiempo suficiente para volver a morir en el cuerpo de Shakespeare.

He de decir que no rechazo, como tampoco afirmo, el azar de que Shakespeare y Cervantes fuesen el mismo individuo. Para asentarlo con palabras reiteradas en el propio decir de don Alonso de Quijano: “todo podría ser… todo podría ser…”.