HZV-SHOP UNTERSTÜTZT

BEI DER PATIENTENANSPRACHE

HZV: PRAXISNACHFOLGER GEFUNDEN

– FRÜHZEITIG REAGIEREN

(WIEDER-)EINSTIEG IN DIE

HAUSARZTPRAXIS – ABER RICHTIG

PHARMAKOTHERAPIE-THEMA

THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER

HZV-SHOP UNTERSTÜTZT

BEI DER PATIENTENANSPRACHE

HZV: PRAXISNACHFOLGER GEFUNDEN

– FRÜHZEITIG REAGIEREN

(WIEDER-)EINSTIEG IN DIE

HAUSARZTPRAXIS – ABER RICHTIG

PHARMAKOTHERAPIE-THEMA

1

HZV-SHOP

HZV-Shop unterstützt bei der Patientenansprache

2

PRAXISNACHFOLGE

HZV: Praxisnachfolger gefunden – frühzeitig reagieren

3

MFA 2.0

(Wieder-)Einstieg in die Hausarztpraxis – aber richtig

5 FORTBILDUNG

PTQZ-Thema Thrombozytenaggregationshemmer (DMP Koronare Herzkrankheit)

IHRE SERVICEANGEBOTE DES HZV-TEAMS

INFORMATIONEN UND SCHULUNGEN ZUR HZV VOR ORT UND ONLINE

• Individuelle Praxisschulungen

• Infoveranstaltungen für Hausärztinnen und Hausärzte sowie MFA

• Zahlreiche unterschiedliche Online-Schulungen zur erfolgreichen Umsetzung der HZV im Praxisalltag

Schnell, einfach und unkompliziert: Jetzt online und sofort Mitglied im Hausärzteverband werden und zeitgleich die Teilnahme an den HZV-Verträgen beantragen: www.hausarztservice-online.de

Für Ihre Praxis sowie Ihre Patientinnen und Patienten: Wir bieten Ihnen Info- und Werbematerialien wie z. B. Filme für Ihr Wartezimmer, Printmaterialien und verschiedene Give-aways: www.hzv.de

Flyer: HZV, Fotos: iStock.com/Mohammed Haneefa Nizamudeen (mitte), iStock.com/skynesher (unten)

Der HZV-Shop unterstützt Hausarztpraxen dabei, die HZV in unterschiedlichster Form in der Praxis zu präsentieren. Das Angebot wird stetig erweitert.

LINK-TIPP

Den HZV-Shop finden Sie unter www.hzvshop.de

Wer als Hausärztin oder Hausarzt seine Patientinnen und Patienten auf eine Teilnahme an der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) ansprechen möchte, profitiert davon, sie häufig schon über viele Jahre zu begleiten. Denn für jede Patientin oder jeden Patienten ist ein anderer Vorteil der HZV der ausschlaggebende, sich für diese Art der besonderen Versorgung zu entscheiden: Sind es für junge Patientinnen und Patienten vielleicht eher eine zusätzliche Gesundheitsuntersuchung oder die Unterstützung bei Facharztterminen, schätzen ältere oder chronisch erkrankte Personen eher die zentrale Anlaufstelle in allen Fragen rund um alle ihre Untersuchungen und die Überwachung ihrer Medikation. Manche Praxen geben ihren Patienten vor dem ausgiebigen Beratungsgespräch über die verschiedenen Vorteile der HZV Informationsmaterial mit, um dann beim nächsten Besuch alle Fragen in einem vertrauensvollen Gespräch zu beantworten. In jedem Fall kann Informationsmaterial dabei unterstützen, über die HZV aufzuklären.

Das HZV-Team des Hausärzteverbandes stellt Interessierten dafür unterschiedliche Materialien im HZV-Shop kostenfrei zur Verfügung.

Für weitere Fragen zu den HZV-Verträgen steht Ihnen das HZV-Team des Haus ärzteverbandes unter 02203 / 5756 1210 sowie der Kundenservice der HÄVG Rechenzentrum GmbH unter 02203 / 5756 1111 gerne zur Verfügung.

Jetzt auch Bildschirminformationen Von Patientenflyern über Postkarten bis hin zum Praxisposter können Praxen Material für ihr Wartezimmer oder die Anmeldung ordern. Neu hinzugekommen sind jetzt auch HZV-Bildschirminformationen, die für Infoscreens oder Wartezimmer-TV nutzbar sind. Sechs verschiedene Motive informieren Patientinnen und Patienten, während sie warten: wahlweise als gelooptes Video, animierte Powerpoint-Slideshow oder Einzelfolie im JPGFormat. Das funktioniert auch für Digital Signage Systeme.

Neu: Material in Fremdsprachen Gerade für Menschen, deren Muttersprache nicht deutsch ist, kann es sinnvoll sein, fremdsprachiges Informationsmaterial in der Praxis zu haben. Nur so kann man sichergehen, dass sich im Verständnis der HZV keine Missverständnisse einschleichen und die Entscheidung für eine Teilnahme gut informiert erfolgt. Für solche Fälle sind die Patientenflyer in Sprachen wie Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch und Arabisch im Shop zum Download erhältlich. red

Hat die oft mühsame Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger ein Ende, stellt sich vielen die Frage, wie es mit der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) und mit den eingeschriebenen Patientinnen und Patienten weitergeht. Dafür gibt es professionelle Hilfe, die man frühzeitig nutzen sollte.

dieselben Einschreibefristen wie bei einer Neueinschreibung, so dass hier vor allem eine frühzeitige Planung ein Zurückfallen der Patienten ins KV-System verhindern kann. Sieht ein HZV-Vertrag eine geregelte Praxisübernahme vor, kann das Beratungsteam nach Prüfung aller Voraussetzungen die Umschreibung auf den neuen Betreuarzt oder die Betreuärztin veranlassen und die Krankenkassen informieren.

INFOS

Ihr direkter Draht zu den Experten Bayern

089 / 1273927-30

Baden-Württemberg

0711 / 21747-600

Westfalen-Lippe

02303 / 94292-0

Für alle anderen Regionen

02203 / 5756-1414

In Baden-Württemberg, Bayern und Westfalen-Lippe sowie im HZV-Team des Deutschen Hausärzteverbandes für die übrigen Regionen gibt es Experten für alle Fragen rund um die Praxisübergabe und die Implikationen in der HZV. Dabei ist es ganz gleich, ob die Praxis in neue Hände übergeht, eine Hausärztin oder Hausarzt ins Angestelltenverhältnis wechselt oder eine Gemeinschaftspraxis oder ein MVZ verlässt. Hat der- oder diejenige an der HZV teilgenommen, gilt es einiges zu beachten.

Unterschiedliche Regelungen beachten

Da die Patienteneinschreibung in der HZV grundsätzlich LANR-bezogen ist, also auf einen einzelnen Arzt oder eine einzelne Ärztin erfolgt, müssen die Patientinnen und Patienten auf den neuen Betreuarzt umgeschrieben werden. In HZV-Verträgen, die keine „Geregelte Praxisübernahme“ (GPÜ) beinhalten, geschieht das via Arztwechselkreuz auf dem HZV-Beleg digital oder analog. Dabei gelten

Dafür muss der ursprüngliche Betreuarzt zuvor das jeweilige Meldeformular einreichen. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin beantragt, sofern noch nicht geschehen, die HZV-Teilnahme. Das geht ganz einfach und nur mit wenigen Klicks über die Webseite www.hausarztservice-online.de.

Frühzeitige Beratung zahlt sich aus Einen Tipp haben die Experten des HZV-Teams, der über alle Vertrags- und Ländergrenzen hinweg gilt: „Wenden Sie sich frühzeitig an die für Sie zuständigen Experten sobald Praxisstrukturveränderungen absehbar sind. Am besten vor dem eigenen Ausscheiden und selbst dann, wenn noch nicht alles sicher ist. So lassen sich Fehler vermeiden und der Übergang möglichst reibungslos gestalten.“

Frühzeitig heißt am besten mehrere Quartale vor der Übergabe oder Übernahme. Selbst ein bis zwei Jahre vor einem geplanten Ruhestand kann ein erstes Gespräch mit den Experten bereits sinnvoll sein. Da die Übernahme von HZV-Patientinnen und -Patienten nicht in jedem Fall gleich geregelt ist und es vertragsspezifische Unterschiede gibt, lohnt es sich in jedem Fall, die Beratungsangebote durch die Experten in Anspruch zu nehmen. red

Für viele Medizinische Fachangestellte (MFA), die für längere Zeit nicht im Berufsleben stehen, kann der Wiedereinstieg in den Job schwierig sein. Nicht selten haben sich Dinge verändert, sei es im Bereich der Telematik, bei Formularen oder aber in der Behandlung bestimmter Erkrankungen.

Wollen MFA aus dem fachärztlichen oder stationären Sektor in die hausärztliche Versorgung wechseln, ist oft noch mehr neu als für diejenigen, die aus einer längeren Pause zurrückkehren.

Genau für diese und weitere Fälle bietet das Institut für hausärztliche Fortbildung (IHF) mit seinem Fortbildungsformat MFA 2.0 eine maßgeschneiderte Hilfe für alle an, die ihren (Wieder-) Einstieg in die hausärztliche Praxis planen. Gründe für die Entwicklung dieser Fortbildungsreihe gab es mehrere, erklärt Susanne Rupprath, Teamleiterin des MFA- und VERAH®-Fortbildungsteams beim IHF. Einerseits mehrten sich die Anfragen von Hausärztinnen und Hausärzten, die MFA eingestellt haben, die lange aus dem Beruf heraus waren oder aus der Pflege kamen. „Sie haben sich quasi ein Update gewünscht“, erklärt Rupprath. Andererseits haben durch die Pandemie auch Fachfremde den Weg in die Hausarztpraxis gefunden. So ist es nicht selten, dass beispielsweise Hotelfachangestellte jetzt den Empfang besetzen oder organisatorische Aufgaben übernehmen, aber dennoch nicht gänzlich unvorbereitet auf den Praxisalltag sein wollen. Da bietet sich beispielsweise das Modul 7 an, in dem es um häufige Erkrankungen in der Praxis geht oder Modul 8, das sich mit Notfällen beschäftigt.

In acht umfangreichen Modulen zu unterschiedlichsten Themenbereichen können Interessierte sich auf den neusten Stand bringen: Von Modul 1 zu „Praxisorganisation, Datenschutz und Delegation“ bis hin zu Modul 8 über den „Notfall in der Hausarztpra-

xis“ ist alles dabei, was MFA brauchen, um sich nach dem (Wieder-)Einstieg in den Job jeder Herausforderung sicher und kompetent zu stellen.

Susanne Rupprath empfiehlt diese Fortbildungsreihe deshalb auch allen interessierten MFA, die sich ein Update wünschen, Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern aus anderen Bereichen, die aber schon in der Hausarztpraxis tätig sind oder auch Auszubildenden.

Bequem von Zuhause aus

Die acht Module mit insgesamt 41 Unterrichtseinheiten sind in sich inhaltlich geschlossen, sodass sie einzeln und in beliebiger Reihenfolge gebucht werden können. Für MFA, die eine Ausbildung zur Versorgungsassistenz in der Hausarztpraxis (VERAH®) machen wollen, lohnt sich die Teilnahme an der Fortbildungsreihe MFA 2.0 doppelt. Haben sie die Module 1-4 besucht, wird ihnen das Modul Praxismanagement auf die Ausbildung angerechnet, bei Besuch der Module 5-7 das Modul Gesundheitsmanagement.

Die Module sind als Webinare angelegt, sodass Teilnehmende bequem von zuhause oder aus der Praxis dabei sein können. Sie finden vorzugsweise Mittwoch- oder Freitagnachmittag statt. Auf Hausärztetagen, der practica oder bei VERAH®-Kongressen besteht die Möglichkeit, einzelne Module auch in Präsenz zu besuchen.

Am Ende jeden Moduls gibt es einen Selbsttest, um mögliche Wissenslücken identifizieren und nacharbeiten zu können. Zum Abschluss der Fortbildungsreihe erhalten die Absolventinnen und Absolventen ein Teilnahmezertifikat.

„Wir haben immer häufiger Anfragen aus hausärztlichen Praxen nach Fortbildungen für den Wiedereinstieg bekommen. Diesem verständlichen Wunsch sind wir vom IHF mit unserer Fortbildungsreihe MFA 2.0 nachgekommen.“

Susanne Rupprath, Teamleitung MFA- und VERAH®Fortbildungen

Informationen und Anmeldung unter: www.verah.de/fortbildungenbuchen/mfa-20

TIPP: Mitglieder im Hausärzteverband erhalten die Fortbildungen zu einem deutlich reduzierten Preis. Sie sind noch nicht Mitglied in Ihrem Hausärzteverband, möchten aber Ihre politische Interessensvertretung stärken und gleichzeitig von den Angeboten und Vorteilen für Mitglieder profitieren? Dann werden Sie mit nur wenigen Klicks Mitglied unter www.hausarztserviceonline.de

Modul 1: Praxisorganisation, Datenschutz und Delegation 6 UE

• Planung und Steuerung der Praxisabläufe

• Terminorganisation und Management

• Bestellwesen

• Datenschutz

• Rechtliche Grundlagen im Rahmen der Delegation

Modul 2: Digitalisierung und Telematik 4 UE

• Elektronische Patientenakte

• E-Rezept, E-AU

• Videosprechstunde

• Digitaler Impfnachweis

• Telematische Anwendung in Delegation (bspw. EKG während HB anlegen und per Video vorstellen)

Modul 3: Patientenbetreuung und Kommunikation 3 UE

• Effiziente Gesprächsführung in der Patientenbetreuung

• Telefonkommunikation

• Technik des aktiven Zuhörens

• Lösungsorientiertes Kommunizieren im Team

Modul 4: Abrechnungs- und Formularwesen 6UE

• Heil- und Hilfsmittelverordnung

• Häusliche Krankenpflege

• Krankentransportschein

• Anträge zur Reha

• Rezepte (Kassen,-grün- und BTM Rezept)

• EBM

• HZV kurz erklärt

• GOÄ

• Igelleistungen

• BG-Leistungen

Modul 5: Hygiene- und Impfmanagement 6UE

• Maßnahmen zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation

• Umgang mit Medizinprodukten

• Entsorgung von bspw. infektiösem Müll

• Umgang mit infektiösen Patienten

• Hygienecheck(listen)

• Standardimpfungen

• Indikationsimpfungen

• Impfkalender der Stiko

• Impfstoffarten

• Lagerung und Beschaffung von Impfstoffen

• Durchführung und Dokumentation

Modul 6: Der ältere Patient in der Hausarztpraxis 3UE

• Indikationen für geriatrisches Screening

• Sinn, Zweck und Hintergrund des GBA, Einblick in die dementielle Thematik, Bedeutung der Sturzrisiken im Alltag

• Verfahren zur Funktions- und Fähigkeitseinschätzung (Barthel, MAGIC)

• Verfahren zur Beurteilung der Sturzgefahr (TUG, Tinetti)

• Verfahren zur Beurteilung der Hirnleistung (DemTecT, MMST und Uhrentest)

Modul 7: Patientenbegleitung bei allgemeinmedizinischen Krankheitsbildern 9UE

• Hypertonus und Herzinsuffizienz Basics

- Definition, Ursachen, Verläufe

- Symptome, Diagnostik, Therapie

- Behandlungsassistenz: EKG, RR-Messung, INR

- Prävention - DMP KHK

• Diabetes

- Definition, Ursachen, Verlauf, Folgeerkrankungen

- Symptome, Diagnostik, Therapie

- Behandlungsassistenz: BZ Messung, HbA1c, Fußuntersuchung

- Prävention - DMP Diabetes

• Erkältungskrankheiten, Fieber, Harnwegsinfekt

- U-Status und Uricult - Blutentnahme (Reihenfolge Abnahme, Aspekte zur Präanalytik)

- Temperaturmessung

• Magen- Darm- Erkrankungen

- Symptome

- Behandlung

- Verlauf

- Akutes Abdomen

• Asthma und COPD

- Definition, Ursachen

- Symptome, Verlauf

- Differenzierung AB und COPD

- Behandlungsassistenz: Peak flow, Lungenfunktionsprüfung, Umgang mit Dosieraerosol und Pulverinhalatoren

- DMP Asthma und COPD

• Schlaganfall

- Definition, Ursachen

- Symptome, Diagnostik und Verlauf

- Therapie

• Vorsorgeuntersuchungen

- Gesundheitsuntersuchung

- HKS

- KV Mann

- Koloskopie Beratung und Aufklärung

- Immunologischer Stuhltest

- Bauchaorten- Sono- Screening

Modul 8: Notfall in der Hausarztpraxis! - Erste Hilfe für MFA 4UE

• Notfalltasche (Inhalt)

• Allgemeine Verhaltensregeln im Notfall

• Rettungsdienstwesen

• Stabile Seitenlage

• Reanimation

• Hypoglykämie und hypertensive Krise, Angina pectoris

• Vergiftungen und allergische Reaktionen

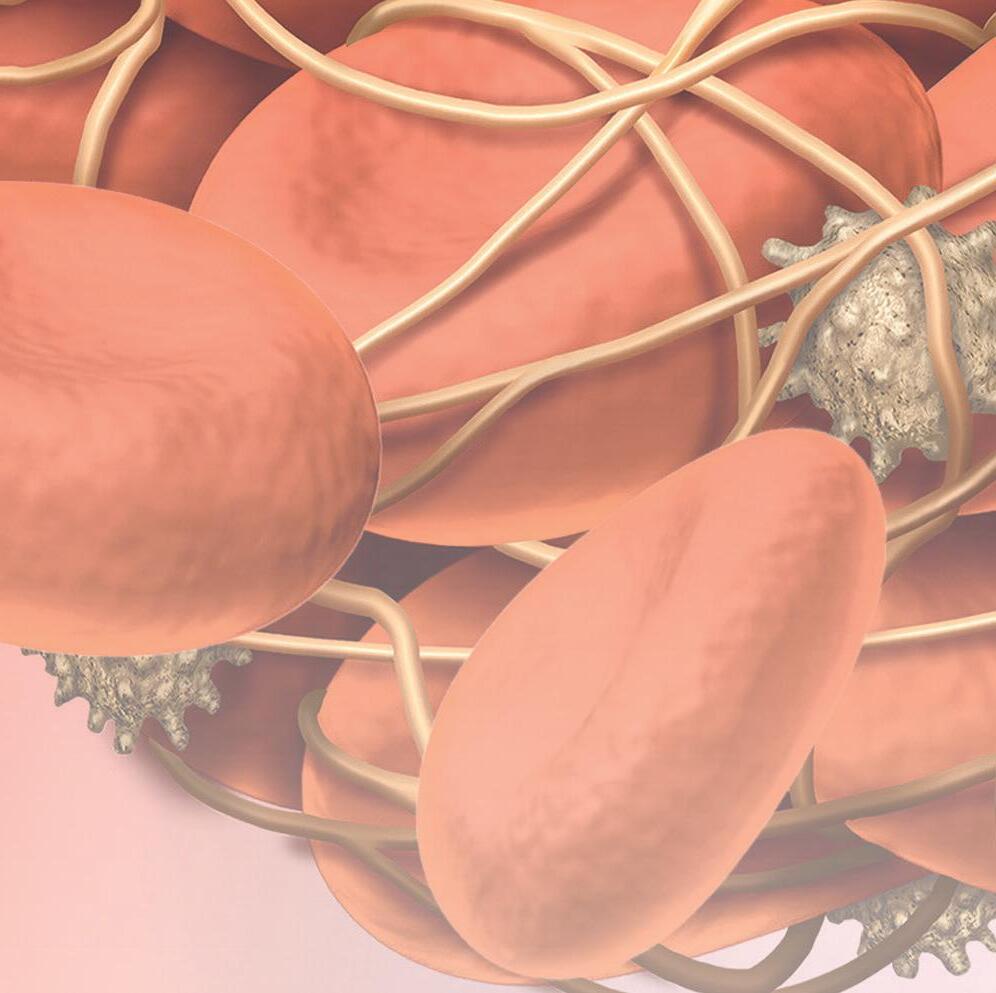

Patienten mit manifester KHK gehören zur Gruppe mit hohem kardiovaskulärem Risiko und profitieren von Maßnahmen zur Sekundärprävention. Bei vielen ist die Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmern – ASS, Clopidogrel, Ticagrelor oder Prasugrel

– indiziert. Diese Fortbildung beschreibt das therapeutische Vorgehen bei stabiler KHK sowie nach ACS oder Koronarintervention. Grundlage ist die DEGAM-Leitlinie Neue Thrombozytenaggregationshemmer in der Hausarztpraxis.

INHALT

• Koronare Herzerkrankung

– Ziele und Einschreibkriterien des DMP

– Therapieplanung, Therapieziele

– Therapeutische Maßnahmen

Verlaufsbeobachtung

• Nichtmedikamentöse Therapie – Bewegung

– Ernährung

– Tabak- und Alkoholkonsum

– Gewichtsmanagement

• Einsatz von TAHs in der Praxis

Kurzcharakteristik der TAHs: ASS, Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor

– TAH bei stabiler KHK

TAH nach Koronarrevaskularisation

– TAH nach akutem Koronarsyndrom

Triple-Therapie

– Patienten mit pAVK

– Patienten mit symptomatischer Carotisstenose

– Risikofaktoren für Komplikationen

• Besondere Therapiesituationen

AUTOREN

• Dr. Reinhard Merz (Interessenkonflikte: keine)

• Dr. Ulrich Scharmer (Interessenkonflikte: keine)

In Deutschland sind mehr als 1,8 Millionen gesetzlich Krankenversicherte in das DMP Koronare Herzkrankheit (KHK) eingeschrieben.

•

Ein individueller Therapieplan für jeden Patienten umfasst vorrangig evidenzbasierte nichtmedikamentöse Maßnahmen sowie die medikamentöse Behandlung.

•

Bei allen Patienten mit makroangiopathischen Erkrankungen soll unter Beachtung von Kontraindikationen / Unverträglichkeiten eine Thrombozytenaggregationshemmung (TAH) durchgeführt werden.

•

Acetylsalicylsäure (ASS) verringert die Thrombozytenaggregation durch Hemmung der Thromboxan-A2-Synthese; Clopidogrel, Prasugrel und Ticagrelor sind Antagonisten am thrombozytären P2Y12-Rezeptor.

•

Viele nichtmedikamentöse Maßnahmen senken sowohl das absolute als auch das relative Risiko für kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität. Rechtzeitig eingesetzt, lassen sich manche medikamentöse Therapien vermeiden.

•

Im Mittelpunkt stehen dabei Rauchen, Alkohol, Ernährung und körperliche Aktivität. Eine individuelle Beratung zu diesen Themen ist für den nachhaltigen Erfolg wichtig und sollte auch psychosoziale Aspekte berücksichtigen.

•

Die Leitlinie empfiehlt allen Patienten mit stabiler KHK sowie nach instabiler Angina und Myokardinfarkt niedrig dosierte Acetylsalicylsäure in einer Dosierung zwischen 75 und 100 mg.

•

Clopidogrel soll bei stabiler KHK nicht als Monotherapie eingesetzt werden und wird in einer Dosierung von 75 mg tgl. lediglich bei ASS-Unverträglichkeit empfohlen.

•

Für eine doppelte Plättchenhemmung (DAPT) mit ASS + Clopidogrel gibt es bei einer stabilen KHK keine Empfehlung, da der mögliche Schaden einer DAPT den möglichen Nutzen überwiegt.

•

Nach ischämischem Insult sollte eine DAPT mit ASS + Clopidogrel nicht über einen Zeitraum von 10–21 Tagen hinaus eingesetzt werden.

•

Protonenpumpenhemmer (PPI) können die Wirksamkeit von Clopidogrel beeinträchtigen. Das Risiko von Interaktionen ist bei Pantoprazol geringer als bei Omeprazol. Nach den Ergebnissen der COGENT-Studie kann das Risiko für gastrointestinale Ereignisse bei ASS-Gabe unabhängig von der Dosis durch eine prophylaktische PPI-Therapie deutlich reduziert werden. •

Nach akutem Koronarsyndrom sollte eine DAPT 12 Monate lang durchgeführt werden.

•

Patienten mit symptomatischer Carotisstenose bei pAVK sowie nach nicht embolischem ischämischem Hirninsult oder TIA soll ASS angeboten werden.

•

Für Patienten mit hohem oder sehr hohem Risiko ohne kardiovaskuläre Erkrankung kann eine Thrombozytenaggregationshemmung unter Berücksichtigung der individuellen Situation sowie von Kontraindikationen erwogen und mit dem arriba-Tool berechnet werden.

In Deutschland starben laut Deutschem Herzbericht 2021 rund 121.500 Menschen an den Folgen einer KHK. Männer (167 pro 100.000) sind deutlich häufiger betroffen als Frauen (125 pro 100.000).

Ziele und Einschreibkriterien des DMP

In Deutschland sind mehr als 1,8 Millionen gesetzlich Krankenversicherte in das DMP Koronare Herzkrankheit (KHK) eingeschrieben. Das DMP KHK verfolgt im Wesentlichen drei Therapieziele:

• Senken der Sterblichkeit

• Verringerung von Herzinfarkten und der Entwicklung einer Herzinsuffizienz

• Steigern der Lebensqualität durch Vermeiden von Angina-pectorisBeschwerden, Verringern psychosozialer Beeinträchtigungen und Erhalten der Belastungsfähigkeit

Die letzte Aktualisierung des DMP erfolgte zum 1. April 2021. Hier hat der G-BA die Kriterien für eine gesicherte Diagnosestellung einer KHK erweitert. Danach gilt die Diagnose „KHK“ für eine Einschreibung mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit als gesichert:

• bei Vorliegen einer typischen Konstellation aus Symptomatik, Anamnese, körperlicher Untersuchung, Begleiterkrankungen und Hinweisen auf eine myokardiale Ischämie (reversibel oder irreversibel) oder – das wurde ergänzt –pathologische Befunde in nicht-invasiven Untersuchungsverfahren, oder

• durch direkten Nachweis mittels Koronarangiografie oder

• bei einem akuten Koronarsyndrom in der Vorgeschichte

Aufgrund von Anamnese und Befunderhebung wird ein individueller Therapieplan für jeden Patienten erstellt. Er umfasst vorrangig evidenzbasierte nichtmedikamentöse Maßnahmen sowie die medikamentöse Behandlung. Patienten mit Diabetes und /

oder Hypertonus haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Das wird im DMP berücksichtigt. So werden eine regelmäßige Kontrolle des Blutdrucks und eine konsequente Behandlung bei Hochdruck gefordert. Ziel ist ein Blutdruck unter 140 mmHg systolisch und 90 mmHg diastolisch. Davon kann jedoch im Einzelfall (Alter, Begleiterkrankungen) abgewichen werden.

Hinsichtlich der Therapieplanung wird die bisher vorgeschriebene jährliche Risikoabschätzung durch eine individuell festzusetzende Verlaufskontrolle ersetzt und die Empfehlungen zu den Kontrolluntersuchungen spezifiziert. Im Rahmen der Verlaufskontrolle (Abb. 1) sollen insbesondere die Erfassung der Symptomschwere (nach der Klassifikation der Canadian Cardiovascular Society, CCS) sowie die Kontrolle der beeinflussbaren Risikofaktoren erfolgen und auf Hinweise für mögliche Komplikationen der KHK (z. B. Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen) geachtet werden.

• CCS I: Keine Angina pectoris unter Alltagsbelastungen wie Laufen oder Treppensteigen, jedoch bei sehr hohen oder längeren Anstrengungen wie Schneeräumen oder Dauerlauf

• CCS II: Angina pectoris bei stärkeren Anstrengungen wie schnelles Treppensteigen, Bergaufgehen oder bei psychischen Belastungen

• CCS III: Angina pectoris bei leichter körperlicher Belastung wie An- und Ausziehen, normalem Gehen oder leichter Hausarbeit

• CCS IV: Angina pectoris nach wenigen Schritten oder bereits in Ruhe

Medikamentöse Therapie gemäß DMP-Richtlinie

Mit der letzten Aktualisierung passte der G-BA die Empfehlungen im DMP für eine medikamentöse Behandlung der KHK an. Grundsätzlich soll bei allen Patienten mit makroangiopathischen Erkrankungen unter Beachtung von Kontraindikationen /

Im Rahmen der DMPVerlaufskontrolle soll v. a. auf die Erfassung der Symptomschwere, die Kontrolle der beeinflussbaren Risikofaktoren und mögliche Komplikationen der KHK geachtet werden

Bei stabiler KHK und einer Indikation zur oralen Antikoagulation ist eine zusätzliche Thrombozytenaggregationshemmung nicht sinnvoll

Was untersucht bzw. ermittelt wird Häufigkeit

Blutdruck bei jedem DMPTermin

Erfassung der Symptomschwere (nach der Klassifikation der Canadian Cardiovascular Society, CSS) und Kontrolle der kardialen Risikofaktoren und der Hinweise auf mögliche Komplikationen , z. B. Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen

Motivierende Beratung zum Thema körperliche (Alltags-)Aktivität / Sport sowie Empfehlung zur Teilnahme an medizinisch begleitenden Sportprogrammen und ggf. Krafttraining unter Berücksichtigung der Gesamtsituation

Bei Rauchern : Beratung und Unterstützung beim Rauchausstieg

Überprüfung der Therapieadhärenz sowie der Indikation und Wirksamkeit der medikamentösen Therapie und ggf. Anpassung

Erfassung aller vom Patienten eingenommener Arzneimittel in einem Medikationsplan sowie ggf. Therapieanpassung aufgrund möglicher Nebenwirkungen und Interaktionen

Bei Verordnung von Arzneimitteln, die über die Nieren ausgeschieden werden, bei Patienten ab 65 Jahren: Überwachung der Nierenfunktion durch Berechnung der geschätzten glomerulären Filtrationsrate (eGFR) auf der Basis des Serum-Kreatinins

Je nach individueller Risikokonstellation Kontrolle von entsprechenden Laborparametern , z. B. geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR), Blutzucker, Lipide Einbeziehung der psychosozialen Situation und ggf. Anpassung der psychosozialen Betreuung sowie Beachtung möglicher psychischer Begleiterkrankungen (z.B. Depression)

Beratung zu ausgewogener Ernährung bei KHK sowie Empfehlung, eine Gewichtszunahme zu vermeiden Überprüfung, ob eine medizinische Rehabilitationsmaßnahme erforderlich ist bzw. eine Anschlussrehabilitation nach akutem Koronarsyndrom bereits durchgeführt wurde

Empfehlung von Schutzimpfungen nach Maßnahme der gültigen Schutzimpfungsrichtlinien des G-BA

Unverträglichkeiten eine Thrombozytenaggregationshemmung (TAH) durchgeführt werden. Eine Kombinationstherapie von Acetylsalicylsäure (ASS) und einem P2Y12Rezeptorantagonisten (z. B. Clopidogrel) ist nach einem akuten Koronarsyndrom in der Regel bis zu einem Jahr indiziert – gefolgt von einer Dauertherapie mit Acetylsalicylsäure. Bei interventionellen und operativen koronaren Eingriffen hängt die erforderliche Thrombozytenaggregation von der Art der Intervention ab. Bei chronisch stabiler KHK und einer Indikation zur oralen Antikoagulation ist eine zusätzliche Thrombozytenaggregationshemmung nicht sinnvoll. Ausnahmen hiervon ergeben sich durch koronare Interventionen und/oder das akute Koronarsyndrom. In diesen Fällen ist die

mindestens 1 x jährlich

keine Vorgaben –abhängig von den persönlichen Umständen

Indikation zu einer Kombination der oralen Antikoagulation mit einer Thrombozytenaggregationshemmung unter individueller Nutzen-Risiko-Abwägung durch den behandelnden Kardiologen zu stellen. Beta-Blocker reduzieren die Angina pectoris und senken das Risiko von KHK-Folgeschäden – sie verbessern also Lebensqualität und Prognose. Nach akutem Myokardinfarkt sollten Patienten für mindestens ein Jahr mit Beta-Blockern behandelt werden. Die NVL empfiehlt die Fortführung einer Therapie mit einem Betablocker nach einem Jahr nur, wenn anderweitige Indikationen bestehen wie systolische Herzinsuffizienz, Hypertonie oder spezifische Arrhythmien. ACE-Hemmer sind grundsätzlich bei allen KHK-Patienten ab der frühen Postinfarkt-

phase (4–6 Wochen) indiziert. Sie sind ebenfalls indiziert, wenn die chronische KHK mit einer begleitenden systolischen Herzinsuffizienz, mit asymptomatischer linksventrikulärer Dysfunktion oder einer chronischen Nierenerkrankung einhergeht. Wird ein ACE-Hemmer nicht vertragen (insbesondere bei Husten, nicht aber nach einem Angioödem), wird stattdessen ein Angiotensinrezeptorblocker (ARB) angewendet. Im DMP KHK ist vorgesehen, dass Patienten mit chronischer KHK unter Beachtung der Kontraindikationen / Unverträglichkeiten dauerhaft HMG-CoA-Reduktase-Hemmer (Statine) erhalten. Die NVL äußert sich dazu nicht konkret, auch weil es keine Head-to-

Head-Studien gibt. Evidenzbasiert ist bisher nur die Therapie der festen Dosis (fire-andforget) – auch wenn Kardiologen das mitunter anders sehen. Hier erhalten alle Patienten eine feste Dosis von 10 mg Atorvastatin oder 40 mg Simvastatin. Die Empfehlung eines LDL-Zielwertes ist bisher in Studien nie untersucht worden und beruht allein auf vagen Hochrechnungen. Die empfohlene Hochdosis-Statintherapie kann bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko erwogen werden. Jedoch sollte bedacht werden, dass die Studienlage dazu nicht überzeugend ist. Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es keine Einschränkungen, alle Statine haben ein rabattiertes Generikum im Vertrag.

Immer mehr Medikamente werden von Fachgesellschaften empfohlen, die das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen senken sollen bzw. können. Dabei wird gerne übersehen, dass viele nichtmedikamentöse Maßnahmen sowohl das absolute als auch das relative Risiko für kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität senken können. Rechtzeitig eingesetzt, lassen sich manche medikamentöse Therapien vermeiden. Der Lebensstil von Patienten hat unterschiedlich starken Einfluss auf die Entstehung und den Verlauf der KHK. Im Mittelpunkt stehen dabei Rauchen, Ernährung und körperliche Aktivität. Es ist bekanntermaßen nicht einfach, kurzfristig Verhaltensweisen zu ändern, die man sich in Jahrzehnten angeeignet hat. Es ist eine hervorragende Aufgabe von Hausärztinnen und Hausärzten, die Patientinnen und Patienten zu den nichtmedikamentösen Maßnahmen zu motivieren.

Soziale und psychische Belastungsfaktoren beeinflussen das Risikoverhalten sowie Risikofaktoren. Sie sollten daher erfasst werden, um Risiken abzubauen und Patienten individuell entsprechend ihren Bedürfnissen beraten zu können. Es konnte gezeigt werden, dass die Berücksichtigung der

Veränderungsphase (vgl. 5A-Konzept S. 8), in der sich ein Patient befindet, im Vergleich zu herkömmlichen Beratungskonzepten zu Bewegung und Ernährung eine höhere Effizienz und einen ökonomischen Einsatz der eigenen Beratungsressourcen ermöglicht.

Nikotin- und Alkoholverzicht Zigarettenrauchen ist ein wichtiger vermeidbarer Risikofaktor für Herz-KreislaufErkrankungen. In einer großen Beobachtungsstudie mit über 50.000 Teilnehmern lag die Hazard Ratio (HR) für die Gesamtmortalität bei 1,48 und für kardiovaskuläre Mortalität bei 2,02. Die Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist bei Raucherinnen höher als bei Rauchern, und Raucherinnen haben ein um 25 % höheres Risiko, an KHK zu erkranken als Männer bei gleicher Exposition gegenüber Tabakrauch.

Die Aufgabe des Rauchens reduziert das Risiko für eine Herzkreislauferkrankung relativ um ca. 35–50 % und ist damit effektiver als jede pharmakologische Intervention. Das kardiovaskuläre Risiko sinkt nach dem Rauchstopp im ersten Jahr um ca. die Hälfte, aber erst nach ca. 10–15 Jahren auf das eines

Viele nichtmedikamentöse Maßnahmen können das relative und absolute Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse senken

Neben Nikotin und Alkohol sind Ernährung und Bewegung die wichtigsten Punkte, die der Patient selbst beeinflussen kann

Nichtrauchers. Für die Risikoabschätzung für Herzkreislauferkrankungen ist zur objektiven Risikoberechnung die Erfassung des Raucherstatus notwendig, er sollte auch dokumentiert werden.

Für den Konsum von Alkohol gibt es eine umfassende Auswertung von 83 Beobachtungsstudien mit fast 600.000 Teilnehmern mit kardiovaskulärer Vorerkrankung. Danach ist bei einem Konsum von > 350 g Alkohol pro Woche (entspricht 12 Bier à 500 ml) die Gesamtmortalität 45 % höher als bei 0–25 g (bis zu 1 Bier) und bei 200–350 g Alkohol pro Woche (entspricht 7–12 Bier) um 20 % höher. Bei weniger als 150 g Alkohol pro Woche (entspricht 5 Bier) wurde keine höhere Gesamtmortalität beobachtet, die kardiovaskuläre Mortalität war reduziert (Abb. 2). Das mediane Follow-up betrug 7,5 Jahre.

kungen zu spielen. Evidenz aus epidemiologischen Studien deutet darauf hin, dass selbst kleine Verbesserungen in der Menge des täglichen Gehens besser sind als kein Gehen, und größere Steigerungen größere kardiovaskuläre Gesundheitsvorteile bringen. Schrittzähler sind erschwinglich und einfach zu bedienen. Die Patienten sollten ihre Gehfähigkeit schrittweise erhöhen, wobei die WHO-Empfehlung von 150 Minuten pro Woche als Mindestziel gilt (Abb. 3). Körperliche Freizeit-Aktivitäten in moderater Intensität über mindestens 30 Minuten an 5 Tagen der Woche verringern das kardiovaskuläre Risiko um rund 35 %. Studien unterstreichen den potenziellen Wert an täglichen Schritten in dieser Größenordnung (HR ca. 0,6, also Risiko-Senkung um 40 %). Der Anteil der Bevölkerung, der dieses Ziel derzeit erreicht, ist jedoch gering (ca. 20 %). Auch in einer Kohorte älterer Probanden (61–81 Jahre) war eine höhere Anzahl an täglichen Schritten mit einem geringeren Sterberisiko verbunden. Jede Erhöhung um 2000 Schritte senkte das Gesamtsterberisiko um 8 %, das Krebsrisiko um 8 % und die kardiovaskuläre Sterblichkeit um 10 % über einen Zeitraum von 7-15 Jahren. Man sollte Patienten darauf hinweisen, dass jeder Schritt zählt – auch wenn man die Empfehlungen der WHO nicht erreicht. Wenig ist besser als nichts.

Neben Nikotin und Alkohol sind Ernährung und Bewegung die wichtigsten Punkte, die der Patient selbst beeinflussen kann.

Praktisch alle Leitlinien empfehlen regelmäßige körperliche Aktivität zur Prävention kardiovaskulärer Ereignisse, und Studien weisen eine relative Risikoreduktion der kardiovaskulären bzw. Gesamtmortalität von 28–40 % aus. Gehen hat das Potenzial, eine Schlüsselrolle in der primären und sekundären Prävention von Herz-Kreislauf-Erkran-

Für „mediterrane Kost“ gibt es viele Studien, die ihren positiven Einfluss auf Senkung der kardiovaskulären Mortalität bewiesen haben. In einer randomisierten, kontrollierten Interventionsstudie zur Primärprävention kardiovaskulärer Ereignisse war die Ereignisrate für Herzinfarkt, Schlaganfall oder kardiovaskulär bedingten Tod über einem Zeitraum von 5 Jahren um 30 % (Olivenöl) oder 28 % (Nüsse) niedriger. Die 2022 veröffentlichte CORDIOPREV-Studie untersuchte Patienten mit nachgewiesener koronarer Herzkrankheit (im Alter von 20–75 Jahren), die randomisiert einer Mittelmeerdiät oder einer fettarmen Diät zugeteilt wurden über eine Nachbeobachtungszeit von 7 Jahren. Primärer Endpunkt war eine Kombination

Ausdauerleistung

mindestens 150–300 Minuten pro Woche

moderate körperliche Bewegung

oder

mindestens 75–150 Minuten pro Woche

intensive körperliche Bewegung

Krafttraining Inaktivität

mindestens 2 Tage pro Woche kräftigende Übungen zur Stärkung der großen Muskelgruppen

Reduzierung der Inaktivität und Bildschirmzeit

Ersetzen durch körperliche Aktivität jeder Art

aus schweren kardiovaskulären Ereignissen (Myokardinfarkt, Revaskularisation, ischämischer Schlaganfall, peripherer arterieller Verschlusskrankheit und kardiovaskulärer Tod). Dabei war die mediterrane Ernährung der fettarmen Ernährung bei der Prävention schwerer kardiovaskulärer Ereignisse überlegen. Nach Ansicht der Autoren unterstützen diese Ergebnisse den Einsatz der mediterranen Ernährung in der Sekundärprävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Patienten sollten wissen, dass die

Supplementation von Fischölkapseln keinen Effekt zeigt – denn das wird gerne gekauft und nachgefragt.

Eine individuelle Beratung ist für den nachhaltigen Erfolg einer Lebensstilumstellung wichtig und sollte auch psychosoziale Aspekte berücksichtigen. Über die Hälfte der Patienten in Hausarztpraxen erwartet, auf Lebensstilfaktoren aktiv angesprochen zu werden. Eine praktikable Beratungsstrategie

Bei Studien zu Fragen des Lebensstils sind Studienabbrecher oder Protokollverletzungen eher die Regel als die Ausnahme. Die für die Evidenz entscheidende Intention-to-treat Analyse – die für zulassungsrelevante klinische Studien bindend ist – sieht vor, dass alle Studienteilnehmer entsprechend der Behandlungsgruppe ausgewertet werden, auch wenn sie im weiteren Verlauf beispielsweise die Behandlung wechseln oder ganz aus der Studie ausscheiden. Halten sich nur 20 % der Patienten an die vorgegebenen Lebensstiländerungen, sind relevante E ekte schon rechnerisch kaum möglich.

Die Per-Protocol Population (PP) dagegen umfasst nur die Studienteilnehmer, die sich im Studienverlauf gemäß des Studienprotokolls verhalten haben. Protokollverletzer werden bei dieser Art der Auswertung nicht berücksichtigt. Die Wirksamkeit der Behandlungen kann durch den Ausschluss von Protokollverletzern höher berechnet werden, als es in der Realität zu erwarten ist.

Dessen ungeachtet gibt es für eine Reihe von Interventionen / Lebensstilfaktoren Hinweise, dass sie positive E ekte auf kardiovaskuläre Ereignisse haben könnten. Demnach ist Magnesiummangel der am meisten unterdiagnostizierte Elektrolytmangel. Eine Auswertung epidemiologischer Studien unterstützt die Bedeutung einer angemessenen Zufuhr von Magnesium in der Nahrung zur Senkung des CVD-Risikos, eine Metaanalyse kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Auch der Konsum von Ka ee (Reduktion Sterblichkeit 15 % bei 3 Tassen Ka ee pro Tag) oder Kakao (42 % Risikoreduktion für kardiovaskuläre Mortalität bei 6 g pro Tag) waren in Auswertungen mit einer Risikoreduktion assoziiert.

Eine individuelle Beratung ist für den nachhaltigen Erfolg einer Lebensstilumstellung wichtig

Zu Lebensstilfragen gibt es methodisch bedingt praktisch keine Evidenz aus Intentionto-Treat-Studien.

Trotzdem geht man von positiven Effekten auf die kardiovaskuläre Gesundheit aus

ist das 5A-Konzept, benannt nach den englischen Begriffen für die einzelnen Stufen. Die Verantwortung für die 5A-Betreuung kann problemlos zwischen Arzt und Praxisteam aufgeteilt werden.

• „Assess” – das Abfragen des Status (z. B. zum aktuellen Tabakkonsum).

• „Advise” – das Anraten der Veränderung (mindestens einmal im Jahr Zusammenhang zur Krankheit erklären).

• „Agree” – das Ansprechen der Bereitschaft zur Veränderung.

• „Assist” – Hilfe bei der Umstellung.

• „Arrange” – die Nachbetreuung. Die Ernährungsberatung sollte eingebettet sein in ein Gesamtkonzept, kombiniert mit regelmäßiger körperlicher Bewegung. Ziel ist es, die Schritte möglichst ressourcenschonend umzusetzen. Es müssen also nicht alle Schritte in der Praxis umgesetzt werden, bei Bedarf sollte die Teilnahme an einer strukturierten Schulung bzw. Beratung (Einzel- oder Gruppenberatung) z. B. durch die Krankenkasse empfohlen werden.

Der Einsatz von Thrombozytenaggregationshemmern (TAH) ist in der aktuellen S2kLeitlinie der DEGAM beschrieben (Gültigkeit bis 2024). Sie unterscheidet wie die internationalen Leitlinien zwischen

• stabiler KHK (Erkrankung gesichert, entweder asymptomatisch oder mit Beschwerden maximal nach NYHA II ohne Progredienz, kein akutes koronares Ereignis im zurückliegenden Jahr)

• akutem koronarem Syndrom mit den Sub-Entitäten NSTEMI, STEMI und instabiler Angina

Rezidive nach einem akuten koronaren Syndrom sind häufig (9–10 % im ersten Jahr, am häufigsten in den ersten 3 Monaten). Bei stabiler KHK ist das Infarktrisiko erheblich niedriger (ca. 2 %).

Kurzcharakteristik der Thrombozytenaggregationshemmer

Das von Thrombozyten freigesetzte Thromboxan A2 ist eine aktivierende Substanz mit prothrombotischen Eigenschaften. Die irreversible Blockierung der ThrombozytenCyclooxygenase durch Acetylsalicylsäure

(ASS) hemmt die Thromboxan-A2-Synthese und verringert dadurch die Thrombozytenaggregation. Die Funktion erholt sich erst allmählich im Verlauf von 3 bis 10 Tagen durch Neubildung von Thrombozyten. ASS wird nach oraler Gabe schnell resorbiert und in Salicylsäure umgewandelt. Salicylsäure wird hauptsächlich durch Metabolisierung in der Leber eliminiert. Die Ausscheidung von Salicylsäure und ihren Metaboliten erfolgt vor allem über die Nieren. ASS ist kontraindiziert bei akuten gastrointestinalen Ulzera, Magen-Darm-Blutungen, Blutgerinnungsstörungen, Leber- und Nierenversagen sowie schwerer, nicht ausreichend eingestellter Herzinsuffizienz. Clopidogrel, Prasugrel und Ticagrelor sind demgegenüber Antagonisten am thrombozytären P2Y12-Rezeptor, der als Aktivator des Glykoprotein-GPIIb / IIIc-Komplexes eine zentrale Funktion bei der Aggregation der Thrombozyten einnimmt. Die wichtigsten Eigenschaften der drei Wirkstoffe sind in der Tabelle zusammengestellt (Tab. 1)

Clopidogrel ist ein inaktives Prodrug, das erst durch Metabolisierung in der Leber aktiviert wird. Daher tritt die Wirkung bei Therapiebeginn mit der üblichen Tagesdosis (75 mg) erst nach 3 bis 7 Tagen ein. Nach einer Loading-Dosis (300 bzw. 600 mg) ist die Wirkung schon nach 12 bzw. 24 Stunden erreicht. Zusammen mit den aktiven Metaboliten wird Clopidogrel überwiegend hepatisch eliminiert. Die Eliminationshalbwertzeiten liegen zwischen 6 und 8 Stunden. Nach Therapieende normalisiert sich die Thrombozytenaggregation entsprechend der Regenerationszeit der Thrombozyten (3–10 Tage). Relevante pharmakodynamische Wechselwirkungen existieren mit Antikoagulanzien, anderen Thrombozytenaggregationshemmern und Serotoninwiederaufnahmehemmern. Kontraindikationen sind aktive klinische Blutungen sowie schwergradige Leberfunktionsstörungen.

Clopidogrel ist zur Prävention atherosklerotischer Ereignisse bei Patienten mit Herzinfarkt, ischämischem Schlaganfall oder nachgewiesener pAVK nur unter den

folgenden zwei Bedingungen zu Lasten der GKV verordnungsfähig:

• bei ASS-Unverträglichkeit, soweit wirtschaftliche Alternativen nicht eingesetzt werden können

• bei pAVK-bedingter Amputation oder Gefäßintervention oder bei diagnostisch eindeutig gesicherter typischer Claudicatio intermittens mit Schmerzrückbildung nach weniger als 10 Minuten in Ruhe

Als Monotherapie zur Prävention atherosklerotischer Ereignisse bei Patienten mit Herzinfarkt, ischämischem Schlaganfall oder nachgewiesener pAVK ist Clopidogrel zwar zugelassen, aber nicht verordnungsfähig.

In Kombination mit täglich 75–325 mg ASS ist Clopidogrel zu Lasten der GKV verordnungsfähig:

• bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom ohne ST-Hebung über einen Zeitraum von 12 Monaten, auch wenn im Rahmen der Behandlung des akuten Koronarsyndroms eine perkutane Koronarintervention zur Anwendung kommt

• bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom mit ST-Hebung, die für eine Thrombolyse infrage kommen, bis zu 28 Tagen (NNT = 63 in 1 Jahr gem. ESC) Beim akutem Koronarsyndrom ohne ST-Hebung ist eine Therapie über bis zu 12 Monate durch die Zulassung abgedeckt, allerdings mit dem expliziten Hinweis, dass bei einer Therapiedauer über 3 Monate hinaus der Nutzen nicht mehr zunimmt, während das erhöhte Blutungsrisiko anhält. Beim Herzinfarkt mit ST-Hebung Therapie über bis zu 4 Wochen.

Prasugrel ist ebenfalls ein inaktives Prodrug und wird durch CYP3A4 und CYP2B6 aktiviert. Die Aktivierung erfolgt schneller als bei Clopidogrel; nach einer LoadingDosis (60 mg) tritt eine ausreichende Thrombozytenaggregationshemmung nach etwa 2–4 Stunden ein. Da auch Prasugrel irreversibel an den Rezeptor bindet, normalisiert sich die Thrombozytenaggregation nach Therapieende erst im Lauf von 3–10

Als Monotherapie ist Clopidogrel nur bedingt verordnungsfähig

Ob man aus hausärztlicher Sicht ASS zur kardiovaskulären Primärprävention empfiehlt, ist eine subjektive Entscheidung

Tagen. Wie alle Thrombozytenaggregationshemmer erhöht Prasugrel das Risiko für Blutungen. Besonders gefährdet sind Patienten über 75 Jahre, unter 60 kg Körpergewicht sowie bei Komedikation mit ASS, NSAR oder Antikoagulanzien. Kontraindikationen sind aktive klinische Blutungen, Schlaganfall oder transitorische ischämische Attacke in der Anamnese und schwergradige Leberfunktionsstörungen.

Prasugrel ist zu Lasten der GKV verordnungsfähig in Kombination mit täglich 75–325 mg ASS bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom (instabile Angina, NSTEMI oder STEMI) mit primärer oder verzögerter Koronarintervention. Therapiedauer über 12 Monate (NNT = 63 in 1 Jahr gem. ESC). Zu beachten ist jedoch der Therapiehinweis des GBA, wonach die Therapie mit Prasugrel für Patienten der Altersgruppe ≥ 75 Jahre oder mit einem Gewicht unter 60 kg als unwirtschaftlich anzusehen ist.

Ticagrelor ist kein Prodrug, wird aber schnell in einen ebenfalls aktiven Metaboliten umgewandelt. Ticagrelor wirkt über eine andere Bindungsstelle als Clopidogrel und

Prasugrel; seine Wirkung ist reversibel. Die Wirkung von Ticagrelor setzt rasch ein, nach einer Initialdosis von 180 mg wird eine ausreichende Aggregationshemmung nach etwa 2 Stunden erreicht. Trotz der reversiblen Bindung an den Rezeptor hält die Aggregationshemmung noch Tage nach Ende der Behandlung an. Dyspnoe in Ruhe und unter Belastung ist unter Ticagrelor häufiger als unter Clopidogrel und tritt vor allem in den ersten Wochen nach Therapiebeginn auf. Kontraindikationen sind aktive klinische Blutungen, intrakranielle Blutungen in der Anamnese, mäßig- bis schwergradige Leberfunktionsstörungen und Komedikation mit starken CYP3A4-Hemmstoffen. Dazu gehören diverse Antibiotika (z. B. Erythromycin, Chloramphenicol, Ciprofloxacin), Antimykotika (z. B. Fluconazol, Ketoconazol), Proteaseinhibitoren (z. B. Ritonavir), Verapamil u. a.

Ticagrelor 90 mg ist seit 2012 ab dem 1. Behandlungsfall als bundesweite Praxisbesonderheit nach §106b Abs. 5 SGB V anzuerkennen. Die Anwendungsgebiete mit Zusatznutzen laut G-BA Beschluss sind:

ASS in der kardiovaskulären Primarprävention – pro und kontra

So klar belegt der Nutzen von ASS in der Sekundärprävention kardiovaskulärer Erkrankungen ist, so uneinheitlich sind die Daten über den Nutzen in der Primärprävention. In einem Beitrag unter dem Titel „ASS für alle?“ zogen Stefan Hensler und Uwe Popert 2004 aus der Analyse zahlreicher Studien zur Primärprävention den vorsichtigen Schluss, ASS könne „ab 1–1,5%/Jahr Gesamtrisiko für Gefäßerkrankungen empfohlen werden“.

Im Jahr 2019 kam eine Metaanalyse aus 13 randomisierten Studien mit zusammen über 160.000 Patienten allerdings zu dem Schluss, dass Low-dose-ASS den primären Endpunkt –die kardiovaskuläre Gesamtmortalität – nicht verringern konnte und das Nutzen-RisikoVerhältnis unbefriedigend ist. Bei den sekundären Endpunkten (größere kardiovaskuläre Ereignisse = MACE, Herzinfarkt und Schlaganfall) wurde zwar eine relative Risikoreduktion in der Größenordnung von 10 % beobachtet, die jedoch mit einem um 46 % erhöhten Risiko für größere Blutungsereignisse erkauft wurde. Die absolute Risikoreduktion (ARR) für MACE betrug 0,052 % pro Jahr, das heißt es mussten 1908 Patienten ein Jahr lang mit ASS behandelt werden (Number needed to treat, NNT), um ein MACE zu verhindern. Für größere Blutungen stieg das ARR unter ASS um 0,077 %, das heißt 1 Ereignis pro Jahr unter 1295 Behandelten (Number needed to harm, NNH). Die Autoren weisen darauf hin, dass die deutlichste MACE-Reduktion bei mit Statinen Behandelten vs. nicht damit Behandelten, Nichtrauchern vs. Rauchern sowie Männern vs. Frauen beobachtet wurde. Zum Einsatz von Acetylsalicylsäure für die Primärprävention von Gefäßereignissen sind in den vergangenen Jahren nochmals mehrere größere randomisierte Studien veröffentlicht worden. Auch bei gepoolter Auswertung aller Studien ist ein Nutzen nicht erkennbar, ein erhöhtes Blutungsrisiko dagegen möglich.

Abb. 4: ALGORITHMUS ZUR TAH BEI STABILER KHK QUELLE: DEGAM S2-LEITLINIE

stabile KHK

ASS 100 mg

nur bei echter Kontraindikation (ASS-Asthma, -Allergie, NICHT Ulcus): Clopidrogrel 75 mg*

* keine Laborbestimmungen hinsichtlich der Thrombozyten-Wirksamkeit von Clopidrogel

unbeschichteter Stent (BMS) beschichteter Stent (DES)

4 Wochen Clopidogrel 75 mg + dauerhaft ASS 100 mg sofern nicht kontraindiziert

3–6 Monate Clopidogrel 75 mg + dauerhaft ASS 100 mg sofern nicht kontraindiziert

Keine Indikation für Clopidogrel

1. Als Monotherapie nach Schlaganfall unter ASS.

2. Clopidogrel zusätzlich zu ASS kann nach TIA/Insult über einen Zeitraum von 10-21 Tagen hinaus nicht empfohlen werden.

3. Magenbeschwerden / Ulcera unter ASS => besser PPI hinzufügen

Reserve-Indikation für Clopidogrel

1. Symptomatische pAVK mit Gehstrecke < 200 Meter und / oder entsprechende Gefäßintervention an den Beinarterien

2. Vorübergehend nach Stent an den das Gehirn versorgenden Arterien (+ ASS)

• Instabile Angina pectoris (IA) oder Myokardinfarkt ohne ST-Strecken-Hebung (NSTEMI). Hier gibt es einen quantifizierbaren Zusatznutzen.

• Myokardinfarkt mit ST-Strecken-Hebung (STEMI), perkutane Koronarintervention, sofern entweder Patienten ≥ 75 Jahre, die nach einer individuellen Nutzen-RisikoAbwägung nicht für eine Therapie mit Prasugrel + ASS infrage kommen oder Patienten mit transitorischer ischämischer Attacke oder ischämischem Schlaganfall in der Anamnese. Hier gibt es einen auf Anhaltspunkten basierenden, nicht quantifizierbaren Zusatznutzen.

TAH bei stabiler KHK

Die DEGAM S2k-Leitlinie empfiehlt allen Patienten mit stabiler KHK sowie nach instabiler Angina und Myokardinfarkt niedrig dosierte Acetylsalicylsäure, und zwar in einer Dosierung zwischen 75 und 100 mg. Clopidogrel bei stabiler KHK soll nicht als Monotherapie eingesetzt werden und wird in einer Dosierung von 75 mg tgl. lediglich bei ASS-Unverträglichkeit empfohlen (Abb. 4). Bei Patienten mit gastrointestinalen Symptomen unter ASS sollte nicht auf Clopidogrel gewechselt, sondern ASS mit einem Protonenpumpenhemmer kombiniert werden (siehe Kasten).

Patienten mit stabiler KHK sowie nach instabiler Angina und Myokardinfarkt sollte ASS in einer Dosierung zwischen 75 und 100 mg empfohlen werden.

Nach BMS koronar oder an den Beinarterien soll Clopidogrel 4 Wochen lang zusätzlich zu ASS angeboten werden

Für eine doppelte Plättchenhemmung (DAPT) mit ASS + Clopidogrel gibt die DEGAM auch in besonderen Situationen einer stabilen KHK keine Empfehlung, da nach aktueller Studienlage der Schaden einer DAPT den möglichen Nutzen überwiegt.

Nach ischämischem Insult sollte eine DAPT mit ASS + Clopidogrel nicht über einen Zeitraum von 10–21 Tagen hinaus eingesetzt werden. Clopidogrel allein verhütet einen Schlaganfall nicht besser als ASS allein.

Die Empfehlungen zur TAH nach Revaskularisation unterscheiden sich in weiten Teilen nach der Art des verwendeten Stents.

Protonenpumpenhemmer (PPI) können die Wirksamkeit von Clopidogrel beeinträchtigen. Für alle PPI wurde ein Einfluss auf die Clopidogrel-vermittelte Hemmung der Thrombozytenaggregation nachgewiesen. Hochdosiertes Omeprazol (80 mg/d) verminderte die Konzentration des aktiven Metaboliten bei der Erhaltungsdosis um 40 % und die Hemmung der Thrombozytenaggregation um 21 %. In der Standarddosis (20 mg / d) lag die Abnahme der Bioverfügbarkeit von Clopidogrel bei 18 % und die Hemmung der Thrombozytenaggregation wurde nicht signifikant beeinflusst. Das Risiko von Interaktionen zwischen Clopidogrel und Pantoprazol ist geringer. Pantoprazol kann laut Fachinformation mit Clopidogrel angewendet werden. Das Risiko einer verminderten kardioprotektiven Wirksamkeit von Clopidogrel ist grundsätzlich patientenindividuell sorgfältig gegen das gastrointestinale Blutungsrisiko bei Verzicht auf den PPI abzuwägen. Von der Verwendung von PPI aus dem Bereich der Selbstmedikation gegen Sodbrennen sollte vorsichtshalber abgeraten werden. Ob bei ASS in niedriger Dosierung eine gastroprotektive PPI-Prophylaxe erforderlich ist, wird kontrovers diskutiert. In einer Substudie zur COGENT-Studie war untersucht worden, wie wirksam die PPI-Prophylaxe in Relation zur ASS-Dosierung war. Verglichen wurden zwei Gruppen von Studienteilnehmern, die entweder „Low-Dose“-ASS (< 100 mg) oder „High-Dose“-ASS (> 100 mg) erhalten hatten. Im Vergleich zu Placebo führte die PPI-Prophylaxe mit Omeprazol in beiden Dosis-Gruppen jeweils zu einer signifikanten Abnahme von gastrointestinalen Komplikationen, unter Low-Dose-ASS von 1,2 vs. 3,1 %. In keiner der beiden Dosis-Gruppen hatte die PPI-Prophylaxe einen Einfluss auf den primären kardiovaskulären Endpunkt. Demnach kann das Risiko für gastrointestinale Ereignisse unabhängig von der ASS-Dosis durch prophylaktische PPI-Therapie deutlich reduziert werden. Vitamin B12-Mangel und Osteoporose sind als Nebenwirkung lang andauernder PPI-Therapie beschrieben.

Unabhängig vom Stent soll allen Patienten nach koronarer Revaskularisation, sofern verträglich und sofern nicht ohnehin eine Indikation zur oralen Antikoagulation besteht, ASS lebenslang angeboten werden. Die DEGAM-Leitlinie empfiehlt eine Dosierung zwischen 75 und 100 mg. Nach elektivem koronarem Metall-Stent (BMS) soll Clopidogrel 4 Wochen lang zusätzlich zu ASS angeboten werden, bei hohem Blutungsrisiko nur 2 Wochen lang. Nach konservativ behandeltem ACS überwiegen die Blutungskomplikationen den Nutzen einer DAPT. Die Empfehlung Clopidogrel für 4 Wochen gilt in Analogie laut Leitlinie auch für BMS an den Beinarterien.

Bei beschichtetem Stent (DES) sollte eine DAPT mindestens über 3 und möglichst über 6 Monate, in aller Regel aber nicht länger als 12 Monate durchgeführt werden. Nach Dilatation einer In-Stent-Thrombose kann eine Verlängerung der DAPT auf 24 Monate erwogen werden.

TAH nach akuten Koronarsyndrom Nach akutem Koronarsyndrom sollte eine DAPT 12 Monate lang durchgeführt werden, in diesem Fall empfiehlt die Leitlinie den Einsatz von Ticagrelor – nach jeder Form (instabile Angina pectoris, Nicht-STHebungs-Infarkt, NSTEMI, oder STHebungs-Infarkt, STEMI) und unabhängig von der initialen Therapie (konservativ, PCI oder ACVB) (Abb. 5). Studien und Metaanalysen legen nahe, dass Prasugrel in diesem Zusammenhang genauso effektiv oder effektiver sein könnte. In der Praxis werden solche Patienten in der Regel von der Kardiologie eingestellt und das entsprechende Präparat sollte dann weiterverordnet werden.

Bei Patienten nach koronarer Stent-Implantation und Indikation zur oralen Antikoagulation empfiehlt die Leitlinie eine TripleTherapie (ASS + Clopidogrel + Antikoagulation). Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Triple-Therapie mit einem hohen

Abb. 5: ALGORITHMUS ZUR TAH NACH AKS QUELLE: DEGAM S2-LEITLINIE

akutes koronares Syndrom

Ticagrelor vertragen, Einnahmetreue gewährleistet

bei jedem koronaren Syndrom, mit koronarer Intervention oder ohne, mit PCI oder Bypass => Ticagrelor*

2 x 90 mg/d für 1 Jahr zusätzlich zu ASS 100 mg/d

* Die Senkung der Gesamtsterblichkeit um 1,4 % in 1 Jahr rechtfertigt die 6-fach höheren Therapiekosten im Vergleich zu Clopidogrel.

Umstellung von Prasugrel auf Clopidogrel

Umstellung von Ticagrelor auf Clopidogrel

Ticagrelor nicht vertragen / Zweifel an Einnahmetreue (2 x tgl. Einnahme)

PCI mit Stent akutes koronares Syndrom ASS + je nach Stent-Typ bei BMS 4 W. Clopidogrel, bei DES 6 Mon. Clopidogrel

ASS + 3 Mon. Clopidogrel

direkt möglich, keine Aufsättigung nötig

Aufsättigung: 1 Tag 300 mg Clopidogrel

1–3 Tage Pause, dann erst Ticagrelor Umstellung von Prasugrel / Clopidogrel auf Ticagrelor

Prasugrel sollte nicht verwendet werden Nutzen-Risiko (Blutungen)-Verhältnis ungünstig

Triple-Therapie (Phenprocoumon + ASS + Clopidogrel) nach Stent bei Indikation für Antikoagulation

1. So kurz wie möglich.

2. NR-Ziel nur 2,0–2,5

3. Planbare Operationen veschieben

4. Clopidogrel statt Ticagrelor (fehlende Erfahrung mit Triple-Therapie unter Einschluss Ticagrelor)

5. OAK + BMS (stabile KHK, akutes koron. Syndr.): Triple 4 Wochen, dann nur Phenprocoumon weiter

Blutungsrisiko verbunden ist und die Patienten sorgfältig überwacht werden sollen. Die Patienten sind zudem darüber aufzuklären, dass sie sich bei beobachteten Blutungen und Hypotonien unklarer Ursache umgehend in der Praxis vorstellen sollten.

Patienten mit pAVK

Patienten mit einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) haben ein

6. OAK + DES (stabile KHK): bei Stent mit Sirolimus oder Everolimus 1–3 Mon, bei Paclitaxel 6 Mon, dann Phenprocoumon + Clopidogrel bis Mon 12

7. OKA + DES (akutes koronares Syndrom): Triple 6 Mon, dann Phenprocoumon + Clopidogrel bis Mon. 12, dann nur Phenprocoumon

erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre und extremitätenbezogene Ereignisse. Eine Intensivierung der antithrombotischen Therapie kann dieses Risiko reduzieren, ist aber mit einem erhöhten Blutungsrisiko verbunden.

Die S2K-Leitlinie empfiehlt für Patienten mit symptomatischer pAVK eine Behandlung mit ASS (eingeschränkte Gehstrecke > 200 Meter mit Erholung innerhalb von < 10 Minuten). Bei höhergradiger pAVK (Gehstre-

Die Triple-Therapie ist mit einem hohen Blutungsrisiko verbunden und die Patienten müssen sorgfältig überwacht werden

Patienten mit symptomatischer Carotisstenose bei pAVK sollte ASS angeboten werden

cke < 200 Meter oder Zustand nach Amputation oder Gefäßintervention) ist Clopidogrel hinsichtlich der kardialen Ereignisrate im Vergleich zu ASS geringfügig überlegen und sollte bevorzugt eingesetzt werden. In dieser Indikation ist Clopidogrel als Monotherapie in Deutschland auch verordnungsfähig.

Patienten mit symptomatischer Carotisstenose

Patienten mit symptomatischer Carotisstenose soll ASS angeboten werden. Die Empfehlung sollte aber keinesfalls dazu führen, dass Patienten nach einer Carotisstenose gescreent und daraufhin – auch bei geringer Ausprägung von Carotisstenose bzw. -Kalzifikationen – mit ASS behandelt werden. Ganz im Gegenteil wird in der aktuellen S3-Leitlinie Carotisstenose von einem allgemeinen Screening auf das Vorliegen einer Carotisstenose abgeraten. Auch Patienten nach nicht embolischem ischämischem Hirninsult oder TIA sollen ASS angeboten bekommen.

Risikofaktoren für Komplikationen

Vorhofflimmern

Auch viele Patienten mit Vorhofflimmern unterziehen sich einer perkutanen Koronarintervention (PCI) aufgrund einer koronaren Herzerkrankung. Bei diesen Patienten stellt die medikamentöse Gerinnungshemmung eine besondere Herausforderung dar. Eine

DAPT bietet Schutz vor Stentthrombosen, nicht aber vor einem thromboembolischen Schlaganfall. Eine orale Antikoagulation (OAK) schützt effektiv vor Vorhofflimmernbedingten Schlaganfällen. Die Triple-Therapie mit beiden gerinnungshemmenden Therapieansätzen ist mit einem erhöhten Blutungsrisiko verbunden.

Bei Patienten mit Erfordernis zur oralen Antikoagulation, die bei stabiler KHK eine PCI bekommen, werden folgende Empfehlungen zur Dauer der Triple-Therapie gegeben:

• Bei BMS 4 Wochen Triple-Therapie, danach sollte nur mit Cumarinen antikoaguliert werden.

• Bei mit Everolimus oder Zotarolimus beschichteten Stents kann die Dauer einer Triple-Therapie auf 1–3 Monate begrenzt werden. Dann OAK + Clopidogrel bis Monat 12, danach nur noch OAK mit Cumarinen.

• Bei Paclitaxel-Stent 6 Monate Triple-Therapie. Dann OAK + Clopidogrel bis Monat 12, danach nur noch OAK mit Cumarinen.

• Bei erhöhtem Blutungsrisiko kann bei antikoagulierten Patienten mit stabiler KHK die Clopidogrel-Gabe auf 6, bei sehr hohem Blutungsrisiko auf 1–3 Monate verkürzt werden.

• Diabetes

Das kardiovaskuläre Risiko von Menschen mit Diabetes wird nach den ESC / EASD-Leitlinien zu Diabetes und Prädiabetes wie folgt kategorisiert:

Sehr hohes Risiko:

• Diabetes mit kardiovaskulärer Erkrankung

• Diabetes mit Endorganschäden (Albuminurie, Retinopathie, Neuropathie)

• Diabetes mit ≥ 3 weiteren Risikofaktoren

– Alter (Männer > 50 J., Frauen > 60 J.) – Hypertonie – Hyperlipidämie

– Rauchen – Adipositas

• Typ 1 Diabetes mit früher Manifestation und > 20 Jahren Krankheitsdauer

Hohes Risiko:

• Diabetes ohne Endorganschäden, aber einer Krankheitsdauer von ≥ 10 Jahren oder zumindest mit einem weiteren Risikofaktor

Mittleres Risiko:

• Junge Patienten (Typ 1 Diabetes < 35 Jahre, Typ 2 Diabetes < 50 Jahre) mit DiabetesDauer < 10 Jahren ohne weiteren Risikofaktor

Eine klare Indikation zur Thrombozytenaggregationshemmung besteht bei Personen mit klinisch manifester kardiovaskulärer Erkrankung. Für Patienten mit hohem oder

sehr hohem Risiko ohne kardiovaskuläre Erkrankung kann eine Thrombozytenaggregationshemmung unter Berücksichtigung der individuellen Situation sowie von Kontraindikationen erwogen und mit dem arriba-Tool berechnet werden (Abb. 6). Für Patienten mit mittlerem Risiko ist eine Thrombozytenaggregationshemmung nicht empfohlen.

Patienten sollten auf jeden Fall noch einmal auf die Wirksamkeit nichtmedikamentöser Maßnahmen, v. a. in Bezug auf Bewegung und Essverhalten, hingewiesen werden.

Da alle TAH die Blutungszeit mehr oder weniger verlängern, ist ihr Einsatz kontraindiziert bei:

• akuter pathologischer Blutung (z. B. bei Magenulzera oder intrakraniellen Blutungen)

• schweren lebensbedrohlichen Blutungen in der Anamnese

• schwerer Hypertonie

• schwerer Leberinsuffizienz

• schwerer Niereninsuffizienz Da alle NSAR (außer ASS) die Cyclooxygenase reversibel hemmen, sind die Bindungsstellen an der Cyclooxygenase nach Einnahme eines NSAR blockiert und ASS kann nicht andocken. Folglich wird die irreversible Hemmung der Cyclooxygenase durch ASS abgeschwächt.

Ist eine Medikation sowohl mit ASS als auch mit NSAR indiziert, wird empfohlen, dass ASS mindestens 1 Stunde vor oder 8 Stunden nach Ibuprofen eingenommen werden soll. Interaktionen mit anderen NSAR als Ibuprofen bezüglich Wirkabschwächung sind nicht bekannt. Metamizol sollte 30 Minuten nach ASS eingenommen werden. Als Alternative bei kardialen Erkrankungen kann Naproxen erwogen werden. Interaktionen von Clopidogrel durch die gleichzeitige Gabe von Protonenpumpenhemmern wurden bereits diskutiert (Kasten S. 12)

Wechsel zwischen TAH

Zum Wechsel zwischen TAH existieren keine klinischen Studien mit patientenrelevanten Endpunkten. Die Empfehlungen der Leitlinie beziehen sich auf eine stabile KHK und basieren weitgehend auf den pharmakokinetischen Daten.

Bei einer stabilen KHK und laufender Therapie mit Erhaltungsdosen von Clopidogrel sollte die Thrombozytenaggregation 1–3 Tage pausiert werden, bevor auf Ticagrelor gewechselt wird. Bei einer laufenden Therapie mit Erhaltungsdosen von Prasugrel kann ohne Therapiepause auf die üblichen Erhaltungsdosen von Clopidogrel oder Ticagrelor gewechselt werden. Beim Wechsel von Ticagrelor auf Clopidogrel erscheint bei der ersten Gabe eine Loading-Dosis von 300 mg sinnvoll (4 Tbl. je 75 mg). Anschließend kann die Behandlung mit der üblichen Erhaltungsdosis (75 mg) fortgeführt werden.

Perioperativer Umgang mit TAH

Hausärzte entscheiden zwar in der Regel nicht über die Notwendigkeit koronarer Eingriffe und auch nicht, welche Art Stent implantiert wird. Durch das Wissen zur Antikoagulation ihrer Patienten können sie aber Einfluss auf die Art der geplanten Koronarinterventionen und die Termingestaltung nehmen. Bei DAPT ist das perioperative Vorgehen abhängig vom Ausmaß des Thromboserisi-

ASS sollte mindestens 1 Stunde vor oder 8 Stunden nach Ibuprofen eingenommen werden, Metamizol mindestens 30 Minuten nach ASS.

IMPRESSUM

Auftraggeber:

Hausärztliche Vertragsgemeinschaft AG (HÄVG) im Auftrag des Deutschen Hausärzteverbandes e.V.

Verlag:

© mm medizin + medien Verlag GmbH, 2023

Geschäftsführung:

Robert Bogenr

Corporate Publishing:

Dr. Monika von Berg

Autor:

Dr. Reinhard Merz

Zertifiziert durch:

Institut für hausärztliche Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband (IHF) e.V.

Für Angaben zu Dosierungen und Applikations formen übernehmen Autoren und Verlag keine Gewähr.

kos einerseits und des Blutungsrisikos andererseits. Das Risiko einer Stentthrombose ist von Stenttyp und Zeitdauer nach Stentimplantation abhängig. Elektive Operationen sollten erst statt nden, nachdem die empfohlene duale Thrombozytenaggregationshemmung beendet und in eine Monotherapie (meist mit ASS) überführt wurde. Bei Notfalloperationen steht die Beherrschung auftretender Blutungskomplikationen im Vordergrund. Bei gleichzeitig hohem Blutungs- und Thromboembolie-Risiko sollte die Dauer der effektiven Unterbrechung der Thrombozytenaggregationshemmung mit einem

P2Y12-Inhibitor auf wenige Stunden perioperativ minimiert und postoperativ schnellstmöglich wieder begonnen werden.

Dosis vergessen

Wird bei ASS, Clopidogrel oder Prasugrel eine Tablette vergessen, kann die Dosis innerhalb von 12 Stunden nachgenommen werden und die nächste Tablette zum vorgesehenen Einnahmezeitpunkt. Bei Ticagrelor sollte die vergessene Dosis nicht nachgenommen werden, sondern gleich die nächste Dosis wie vorgesehen. Doppelte Dosen sind auf jeden Fall zu vermeiden.

Allgemein

Nationale VersorgungsLeitlinie Chronische KHK, AWMF Register-Nr. nvl-004. Stand 2022

DEGAM-S2e-Leitlinie Neue Thrombozyten-Aggregationshemmer.

Einsatz in der Hausarztpraxis. AWMF-Register-Nr. 053-041. Stand 2019, gültig bis 2024

DEGAM S3-Leitlinie Hausärztliche Risikoberatung zur kardiovaskulären

Prävention

GBA: DMP-Anforderungen-Richtlinie, Fassung vom 18. März 2021, https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2574/DMP-ARL_2021-03-18_iK-2021-10-01.pdf

https://deximed.de/home/klinische-themen/herz-gefaesse-kreislauf/ krankheiten/koronare-herzkrankheit/koronarerkrankungen-sekundaerpraevention

https://deximed.de/home/klinische-themen/herz-gefaesse-kreislauf/ krankheiten/koronare-herzkrankheit/chronisches-koronarsyndrom-stabile-khk

https://deximed.de/home/klinische-themen/chirurgie/krankheiten/ anaesthesie/perioperative-thromboseprophylaxe

https://www.herzstiftung.de/system/files/2022-09/DHB21-Herzbericht-2021.pdf

The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the ESC and the EASD. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J 2020; 41: 255–323

Christiansen M et al. Primary Prevention of Cardiovascular Events with Aspirin: Toward More Harm than Benefit—A Systematic Review and Meta-Analysis. Semin Thromb Hemost 2019; 45: 478-489

Gelbenegger G et al. Aspirin for primary prevention of cardiovascular disease: a meta-analysis with a particular focus on subgroups. BMC Medicine 2019; 17: 198. https://doi.org/10.1186/s12916-019-1428-0

Hensler S, Popert U. ASS für alle? Z Allg Med 2004; 80: 77–81. https:// doi.org/10.1055/s-2004-816225

Heran BS et al. Aspirin for primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021. https://doi. org/10.1002/14651858.CD004586.pub2

Khan MS et al. Prasugrel vs. Ticagrelor for Acute Coronary Syndrome

Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Cardiovasc Drugs 2019; 19: 465–476

Schüpke S et al. Ticagrelor or Prasugrel in Patients with Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med 2019; 381: 1524–1534

Nicht-medikamentöse Therapie

Baer HJ et al. Risk Factors for Mortality in the Nurses’ Health Study: A Competing Risks Analysis. Am J Epidemiol 2011; 173: 319–329

Bujisse B et al. Cocoa intake, blood pressure, and cardiovascular mortality: the Zutphen Elderly Study, Arch Intern Med. 2006; 166: 411–417 CAPRICORN Investigators. Effect of carvedilol on outcome after myocardial infarction in patients with left-ventricular dysfunction: the CAPRICORN randomised trial. Lancet 2001; 357: 1385–1390

Delgado-Lista J et al. Long-term secondary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet and a low-fat diet (CORDIOPREV): a randomised controlled trial. Lancet 2022; 399: 1876–1885

Estruch R et al. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet. N Engl J Med 2013; 368: 1279–1290

Gallucci G et al. Cardiovascular risk of smoking and benefits of smoking cessation. J Thorac Dis. 2020; 12: 3866–3876

Lavie CJ et al. Sedentary Behavior, Exercise, and Cardiovascular Health. Circ Res 2019; 124: 799–815

Murtagh EM et al. Walking: the first steps in cardiovascular disease prevention. Curr Opin Cardiol 2010; 25: 490–496

Park SY et al. Association of Coffee Consumption With Total and Cause-Specific Mortality Among Nonwhite Populations. Ann Intern Med. 2017; 167: 228–235

Qu X et al. Magnesium and the Risk of Cardiovascular Events: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. PLoS One 2013; 8: e57720

Rosique-Esteban N et. al. Dietary Magnesium and Cardiovascular Disease: A Review with Emphasis in Epidemiological Studies, Nutrients 2018, 10, 168

Wood AM et al. Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599912 current drinkers in 83 prospective studies, Lancet 2018; 391: 1513–1523

Das HZV-Team des Deutschen Hausärzteverbandes: Sie erreichen uns von Mo-Do 8-17 Uhr, Fr 8-15 Uhr unter Tel.: 02203 57 56-12 09 oder via E-Mail unter ptqz@hzv.de

Impressum

QZ kompakt Q3/2023

Herausgeber:

HZV-Team des Deutschen Hausärzteverbandes. Ein Service der Hausärztlichen

Vertragsgemeinschaft AG (HÄVG) im Auftrag des Deutschen Hausärzteverbandes e. V. Edmund-Rumpler-Str. 2 51149 Köln Tel.: 02203 5756-1209 ptqz@hzv.de

Ihre Ansprechpartnerin Masa Maric beantwortet all Ihre Fragen zu Qualitätszirkeln in der HZV.

Verlag:

V.i.S.d.P.: Johanna Dielmann-von Berg

Redaktion: Siv Astrid Vogeler

Redaktion Medizin: Dr. Reinhard Merz, Dr. Ulrich Scharmer

Corporate Publishing: Dr. Monika von Berg

© mm medizin+medien Verlag GmbH

Konrad-Zuse-Platz 8, 81829 München www.hausarzt.digital

Titelfoto: stock.adobe.com/freshidea

WISSEN AUF DEN PUNKT GEBRACHT.

UnsergesamtesFortbildungsprogrammunter:

FürHausärztinnen&Hausärzte www.ihf-fobi.de

kontakt@ihf-fortbildung.de

FürVERAH&MFA www.verah.de

verah@ihf-fortbildung.de

Weniger Bürokratie, mehr wirtschaftliche Sicherheit und eine bessere Versorgung: Profitieren auch Sie von den vielen Vorteilen der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV). Das HZV-Team des Deutschen Hausärzteverbandes berät Sie gerne telefonisch, per Mail oder auch persönlich bei Ihnen in der Praxis.

Tel.: 02203/5756-1210 · info@hzv-team.de · www.hzv.de

„...eine einfache und schnelle Abrechnung und genug Zeit für meine Patienten.“