13 minute read

Was immer du siehst, könnte auch anders sein

Zur Einführung in diesen Band

Nicht leicht einzuordnen hieß, in Vergessenheit zu geraten.

Friedl Dicker-Brandeis’ künstlerisches Werk ist vielschichtig, gesellschaftsutopisch und multimedial. Es reicht von Grafiken, Malereien, Bühnenbildern und -kostümen über Gebäude- und Innenraumgestaltungen, modulare und wandelbare Möbel, Textilien, Spielzeuge und politisch agitierende Collagen zu ihrer Arbeit als Kunstvermittlerin und -pädagogin, die sie auch noch nach ihrer Deportation ins Ghetto in Theresienstadt ausübte. Während ihrer kurzen Karriere arbeitete Dicker fortlaufend in unterschiedlichen Kollaborationen und Arbeitsverhältnissen. Ihr daraus hervorgehendes komplexes Werk macht sie zu einer herausragenden Position. Wie viele Künstler*innen ihrer Generation ist sie in der Kunstgeschichte der europäischen Moderne dennoch kaum sichtbar. Diese Vernachlässigung hat in Dicker-Brandeis’ Fall vielfältige Ursachen, darunter geschlechtsspezifisch, klassistisch und antisemitisch bedingte Formen der Marginalisierung. Lange Zeit wurde Dicker primär als Partnerin des Architekten Franz Singer rezipiert. Ihre Verfolgung als Sozialistin ab den 1930-er Jahren und ihre Ermordung als Jüdin durch das nationalsozialistische Regime brachte zudem mit sich, dass zentrale Teile ihres reichhaltigen Werks zerstreut und zerstört wurden oder verloren gingen.

Die Tendenz der Kunstgeschichte, den Kanon zum 20. Jahrhundert entlang der Trennung von Medien und einer vermeintlichen Dichotomie von bildender und angewandter Kunst zu etablieren, hat die Einordnung und Interpretation von DickerBrandeis’ interdisziplinärem Œuvre sicherlich erschwert. Das Interesse an der Überschreitung etablierter Kategorien schlug sich jedoch bereits im Frühwerk der Künstlerin sprachlich und konzeptuell nieder. So formulierten Dicker und Singer mit der

Benennung ihrer ersten Firma als Werkstätten Bildender Kunst GmbH ein avantgardistisches Verständnis von bildender Kunst als materielle Arbeit am gesellschaftlichen Ganzen. Dicker-Brandeis, die mit den Mitteln der Kunst auf ihre sich häufig ändernden, zum Teil prekären Lebenssituationen reagierte, war eine höchst widerständige, ästhetisch wie sozial kraftvolle Künstlerin. Ihre starke Persönlichkeit, ihre spezifische künstlerische Sprache und ihre ungewöhnlichen Gestaltungsideen und Formkombinationen, die sie in verschiedensten Bereichen einsetzte, waren sowohl von ihrer vielseitigen Bildung bei Lehrer*innen wie Rosalia Rothansl, Arnold Schönberg, Johannes Itten, Lothar Schreyer oder Paul Klee und an Institutionen wie der Wiener Graphischen Versuchs- und Lehranstalt, der Wiener Kunstgewerbeschule und dem Weimarer Bauhaus als auch durch ihre weit über das Kunstfeld hinausreichenden Netzwerke informiert und durch ihre spezifischen Lebens- und Produktionsverhältnisse als jüdische, aus dem Kleinbürgertum stammende Kommunistin geprägt. Die vorliegende Werkmonografie Friedl Dicker-Brandeis. Werke aus der Sammlung der Universität für angewandte Kunst Wien bildet den letzten Teil eines zweijährigen Forschungsprojekts, in dem die Auseinandersetzung mit einem Korpus des Instituts Kunstsammlung und Archiv der Universität für angewandte Kunst Wien von über 200 Werken und Dokumenten zur Künstlerin – dem größten öffentlich zugänglichen Bestand in Österreich1 – weiter vertieft wird. Die Ergebnisse des Projekts wurden erstmals im Herbst 2022 in der Wiener Ausstellung Friedl Dicker-Brandeis. Werkstätten bildender Kunst präsentiert. In einer Kooperation mit der Graphischen Sammlung ETH Zürich wird diese Ausstellung in überarbeiteter Form im Frühjahr 2023 ebendort gezeigt.

Die vom Künstler Robert Müller gestaltete Schau hatte zum Ziel, den Blick auf das Œuvre der Künstlerin zu erweitern und zu nuancieren. In der Ausstellung wurde dafür die materielle, formale und thematische Komplexität von Friedl Dicker-Brandeis’ gattungs- und medienübergreifend angelegten Produktion ins Zentrum gerückt, und neben den vielfältigen Arbeitsweisen der Künstlerin und deren politischen und historischen Kontexten auch die intellektuellen und künstlerischen Milieus, mit denen sie verbunden war, thematisiert.

Mit entsprechend problemorientierten Fragestellungen liefern die Ausstellung und die vorliegende Publikation neue Beiträge zu Friedl Dicker-Brandeis, aber auch zur Geschichte des Modernismus und seiner Dekanonisierung, und möchten in diesem Sinne das Programm Oswald Oberhubers, des Gründers von Kunstsammlung und Archiv an der Angewandten, zeitgenössisch interpretieren und fortfahren.

Oswald Oberhuber und der Aufbau des Bestands Friedl

an der Angewandten

Die Existenz dieser in Österreich einzigartigen Sammlung zur Künstlerin ist eng mit Oswald Oberhubers Aktivitäten verbunden, der sich als Künstler, Ausstellungsmacher und späterer Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien für die Re-Etablierung einer ‹österreichischen Avantgarde› einsetzte.2 Dicker-Brandeis’ in den Jahren nach ihrer Ermordung kaum beachtetes Werk wurde ab den 1970er-Jahren nach und nach wiederentdeckt.3 Mit der Ausstellung Österreichische Avantgarde 1900–1938. Ein unbekannter Aspekt (1976) und dem Katalog Die Vertreibung des Geistigen aus Österreich. Zur Kulturpolitik des Nationalsozialismus (1985) reihte Oberhuber ihren Namen wieder in den Kunstdiskurs ein. Oberhubers programmatische Arbeit wurde in der Ausstellung Schule Oberhuber. Eine Sammlung als Programm des Instituts Kunstsammlung und Archiv im Frühjahr 2022 umfassend dargestellt.4 Sein Augenmerk lag auf Avantgarde-Künstler*innen und durch den Faschismus ermordeten, vertriebenen oder auf andere Weise marginalisierten Protagonist*innen der österreichischen Kulturlandschaft. Mit der Schenkung einer Druckgrafik Dickers � S. 245 und drei Abzügen fotografischer Abbildungen einer Reihe von (heute verlorenen oder zerstörten) Fotocollagen � S. 206, S. 210, S. 211 legte er 1981 den Grundstein5 für den Aufbau einer Sammlung zu Friedl Dicker-Brandeis an der Angewandten.6

Erika Patka, Sammlungsleiterin von 1980 bis 2004, setzte diesen Fokus fort. Wie Korrespondenzen Patkas und ihres Nachfolgers Patrick Werkner mit Freund*innen und ehemaligen Kollaborateur*innen der Künstlerin zeigen, gelangten durch ihr Engagement zwischen 1990 und 2012 mehrere Konvolute an Grafiken, Gemälden und Briefen aus dem Privatbesitz von Georg Schrom, Judith Adler und Hildegard Angelini-Kothny in die Sammlung der Universität für angewandte Kunst Wien. Alle drei genannten Personen sind in biografischer Hinsicht mit Friedl Dicker-Brandeis verbunden. Leopoldine Schrom, die Tante des Wiener Architekten Georg Schrom, war Mitarbeiterin der Ateliergemeinschaft von Franz Singer und Friedl Dicker und hatte bis zu ihrem Tod den größten Teil der im Atelier entstandenen Werke verwaltet. Aus diesem Konvolut, das gegenwärtig von Schrom verwahrt wird, wurden 1990 und 1991 Entwurfsgrafiken zur Wohnung für Viktor Kraus,7 eine Axonometrie zur Wohnung für Hans Heller,8 zwei Taschen und eine Reihe von Stoffmustern und textilen Entwürfen der Künstlerin an das damalige Universitätsarchiv der Angewandten übergeben. Beginnend im Jahr 1999 mit einem Ankauf von über fünfzig Werken aus dem Besitz von Judith Adler, der Tochter von Dicker-Brandeis’ Studienkollegin und Freundin Anny Wottitz-Moller, gelangte über die Familie Adler bis 2002 der Hauptteil des Konvoluts an künstlerischen Arbeiten und archivalischen Dokumenten an Kunstsammlung und Archiv. Neben acht historischen Glasnegativen, die die erwähnten Fotocollagen aus den 1930er-Jahren – den gegenwärtig am häufigsten rezipierten individuellen künstlerischen Arbeiten Dickers – dokumentieren,9 einigen architektonischen Entwürfen aus der Ateliergemeinschaft mit Franz Singer und Gemälden aus Dicker-Brandeis’ späterem Werk sowie Briefen aus den 1920er- bis in die 1940er-Jahre, beinhaltet dieser Teil zahlreiche Grafiken, die die Künstlerin im Kontext ihrer Ausbildung am Weimarer Bauhaus (1919–23) und während ihrer Arbeit als Bühnenbildnerin in Dresden und Berlin angefertigt hatte. Über den Nachlass von Hildegard Angelini-Kothny gelangten 2002 weitere Korrespondenzen und Gemälde in die Sammlung der Universität für angewandte Kunst Wien. Kothny hatte Dicker-Brandeis 1936 in Prag kennengelernt und stand mit ihr insbesondere während ihres Exils in Prag und Hronov, aber auch noch nach ihrer Deportation ins KZ Theresienstadt in engem Austausch.10

Was immer du siehst, könnte auch anders sein

Friedl Dicker-Brandeis, Weg in Hronov, um 1940, Öl auf Karton, 54 × 57,5 cm © Belvedere Wien, Inv.nr. 9654

Raum-Schleifen

Politische Dimensionen von Schichtung, Verwebung und Verschlingung im Werk von Friedl Dicker-Brandeis im Kontext der europäischen Avantgarden

Stöppel

Die Disparität von Friedl Dicker-Brandeis’ Werk ist nicht leicht zu fassen , es kann mit gängigen kunsthistorischen Erklärungsmodellen in seiner Heterogenität und disziplinären Vielfalt nur schwer adäquat beschrieben werden.

So steht beispielsweise 1941 eine abstrakt-diagrammatische Assemblage � S. 158 gleichzeitig entstandenen naturalistischen Landschaftsbildern mehr oder weniger kontextlos gegenüber. In den 1920er- und 30er-Jahren werden rektilinear-sachliche Konstruktionszeichnungen für funktionalistische Raumgestaltungen � S. 43 von figürlichen Arbeiten � S. 55 begleitet, kurvierte Linienführung und plastische Durcharbeitung sich kaum mit dem strengen modernistischen Vokabular in Verbindung setzen lassen. Auch die webtechnisch ambitionierten Textilgestaltungen im BauhausStil � S. 98 weisen nicht unmittelbar auf die politischen Fotocollagen der 1930erJahre � S. 200 voraus, in denen gesellschaftliche Themen dicht gedrängt und rhetorisch überspitzt präsentiert werden. Zu dieser stilistischen und disziplinären Heterogenität tritt als weitere Facette das äußerst vielfältige pädagogische und szenografische Wirken Dicker-Brandeis’ hinzu. Nicht zuletzt erschweren ihr kollaboratives Zusammenwirken mit anderen Künstler*innen und auch das für eine selbstständig unternehmerisch tätige Künstlerin erforderliche wirtschaftliche Kalkül die Erfassung und Einschätzung ihres gestalterischen Œuvres in seiner Gesamtheit.

Mithin stellt die Auseinandersetzung mit Dicker-Brandeis’ Schaffen methodisch eine nicht geringe Herausforderung dar, da es immer wieder nach neuen Perspektivierungen und veränderten Fragestellungen verlangt.

So wurde die oben beschriebene Spanne im Werk Dicker-Brandeis’ in der Vergangenheit verschieden erklärt und bewertet: als unter bestimmten ‹Einflüssen› entstanden, wie dem Johannes Ittens, als dessen ‹Schülerin› Dicker gemeinhin gilt und mit dem sie 1919 von Wien ans Bauhaus nach Weimar ging;1 als Folge kollaborativer

Praktiken, insbesondere mit Franz Singer und Anny Wottitz, die eine Angleichung oder gar Unterordnung bewirkten;2 oder aber als ein jeweils an bestimmte funktionale Erfordernisse angepasstes Formenvokabular, das bewusst zwischen angewandter und bildender Kunst stilistisch unterschied. Kaum befriedigender fällt der Abgleich mit den großen, sich wandelnden Kunstströmungen aus: Denn mit ‹Phasen›, wie einer expressionistischen, einer konstruktivistischen oder einer neusachlichen, haben wir es, wie die oben angeführten Nebenläufigkeiten von Ungleichzeitigem zeigen, ebenfalls nicht zu tun. Überholt erscheinen heute auch biografisch ausgerichtete Ansätze, die in einem allgemeinen Grundcharakter der Persönlichkeit oder in prägenden Lebensereignissen die bestimmenden Faktoren für Dicker-Brandeis’ künstlerische Produktion sehen möchten.3

Wie also sich nähern, ohne das Werk in Einzelbereiche aufzuspalten, den ‹Einfluss› externer oder biografischer Ereignisse überzubetonen, ohne zugleich in eine homogenisierende oder essentialisierende Perspektive zu verfallen, die allein in der Künstlerin den Antrieb zu einer bestimmten Formgebung sehen möchte? Und wie eine Verortung innerhalb einer europäischen Avantgarde vornehmen, zumal diese im Singular nie existierte und sich somit nur bedingt als normativer Maßstab eignet?

Jüngere Forschungen haben das Werk von Friedl Dicker-Brandeis gewinnbringend unter einer Perspektive des Transitionsraums untersucht (Otto), ihre Stilheterogenität als eine «Ars combinatoria» beschrieben (Johnson) und auch die quellenbasierte Aufarbeitung der (kollaborativen) Entstehungszusammenhänge ihrer Werke vorangetrieben (Hövelmann, Romauch).4 An diese plurikausalen Ansätze möchte ich hier anknüpfen, auch, um in gewisser Weise der Versuchung zu widerstehen, Dicker-Brandeis ex post einen Platz innerhalb des Kanons der europäischen Avantgarde-Kunst zuzuweisen, der nur um den Preis der Homogenisierung ihres Werkes zu gewinnen wäre; ich möchte vielmehr versuchen, den real wirkmächtigen Handlungs- und Reflexionsspielraum auszuloten, innerhalb dessen sie als weibliche, jüdische, um 1900 geborene und in Wien sozialisierte Künstlerin faktisch agieren konnte und agierte. Diese Annäherung würde idealerweise auch dazu beitragen, einen monolithischen Modernerespektive Avantgardebegriff infrage zu stellen.

Es soll hier also zum einen rekonstruiert werden, welche künstlerischen Positionen Dicker gekannt hat, und zum zweiten, in welchen allgemeinen Erfahrungs- und Erwartungshorizont hinein sie ihre Werke produzierte. Dabei beziehe ich die von ihr im Laufe mehrerer Ausbildungen erworbenen praktischen Kompetenzen im Sinne einer praktizierten oder angewandten ‹Kunsttheorie› ebenfalls mit ein, insbesondere um eine passivisch gedachte ‹Einflusskunstgeschichte› zu korrigieren und an deren Stelle eine bewusste, proaktive Aneignungspraxis und reziprok gedachte Auseinandersetzung zu setzen. Es stellt sich des Weiteren die Frage, ob sich mittels formaler Analyse in Dicker-Brandeis’ Arbeiten bestimmte ästhetische Kriterien, die unter Umständen denen einer allgemeineren Ästhetik der Avantgarde entsprechen, identifizieren lassen, oder ob ihr Werk letztlich jenseits dieser Kategorien anzusiedeln ist.

In einem Brief an Hilde Kothny schrieb Friedl Dicker-Brandeis 1940 zu ihren künstlerischen Anliegen, sie wolle «einen Bewegungsablauf im Material ausdrücken. Von der Fläche bis zur Linie.»5 Dieser wenngleich kurze und kunsttheoretisch zunächst nicht sonderlich elaboriert wirkende Satz ist insofern von besonderem Gewicht, als er eines der wenigen Selbstzeugnisse darstellt, in denen Dicker-Brandeis ihr Kunst- verständnis explizit zum Ausdruck bringt.6 Im zitierten Satz kommen zudem zwei wesentliche Gesichtspunkte zur Sprache. Zum ersten: Dynamische Prozesse sollen sich über eine bestimmte Behandlung des Materials vermitteln. Dieses Prinzip beschreibt Dicker-Brandeis interessanterweise, zweitens, als von der Fläche zur Linie ausgehend. Mit erstgenanntem Dynamisierungsprinzip schließt sie an die bereits in Wien, später am Bauhaus und allgemein im internationalen, besonders russisch-sowjetischen Kontext geführten ästhetischen Diskurse an, die im Prinzip der Bewegung eine künstlerische wie politische Dimension erblickten.7 Diese sah Dicker-Brandeis offenbar als materialgebunden an – auch dies eine Denkweise, die sie mit vielen Gestalter*innen ihrer Zeit teilt. Der Bewegung kam in diesen zeitgenössischen Diskursen häufig eine transzendierende Funktion zu, um die materielle Schwere und ontologische Trägheit der Materialien in ein übergeordnetes Prinzip, das oft als ein ‹abstrakt-geistiges› verstanden wurde, zu überführen. So liegt offenbar auch für Dicker-Brandeis der Dynamisierung von Materialien ein übergeordnetes, im weitesten Sinne ‹spirituell› umrissenes, geistiges Ziel zugrunde. Mit solchen Ansichten von dynamisierter Materie war sie durch die ab 1916 in Wien präsente Itten-Schule, in der körperliche Bewegung gezielt in die Lehre miteinbezogen wurde, bereits als junge Künstlerin vertraut. Der zweite Aspekt, von der Fläche zur Linie zu denken, und nicht umgekehrt, spiegelt ebenfalls ihren eigenen künstlerischen ‹Bildungsroman› wider, der sie von einer Lehre der Fotografie und Reproduktionsgrafik an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt Wien 1912 bis 1915 über eine sich anschließende achtmonatige Ausbildungszeit bis zum Sommer 1916 an der Kunstgewerbeschule in der Klasse der «Textil-, Teppich- und Gobelinspezialistin» Rosalia Rothansl8 (wo sie auch mit Franz Čižek in Kontakt kam) zur freien Kunst bei Itten geführt hatte. Die flachen Medien Fotografie und Textil stellten für Dicker-Brandeis also zumindest in bildungsbiografischer Hinsicht den Ausgangspunkt für ihr eigenes gestalterisches Denken dar und nicht die Linie als zeichnerisch orientierter Entwurfsprozess.

In der von Dicker-Brandeis geäußerten Bedeutung der Fläche zeigt sich indes eine gewisse Devianz von gängigen Modellen und Theorien, die vor allem am Bauhaus, das sie von 1919 bis 1923 besuchte, diskutiert und entwickelt wurden. Insbesondere Kandinsky und Klee betonten beide das Primat der Linie. Inwiefern Dicker-Brandeis’ Umkehrung nun aus einer feministischen Perspektive betrachtet dem Aufbrechen genderstereotyper Kreativitätsvorstellungen oder deren Affirmation gleichkommt, kann hier schwer beantwortet werden. Insbesondere ihre Tätigkeit in der Ateliergemeinschaft mit Franz Singer wurde jedoch zumeist genau unter der Prämisse einer binären geschlechtsbezogenen Aufteilung der gemeinsamen Praxis in Entwurf und materiell‹stoffliche› Ausfüllung beschrieben. So wies man Dicker-Brandeis in der retrospektiven Betrachtung den männlich und mit der Linie konnotierten Entwurfsprozess zu, während Dicker-Brandeis für dessen materielle Ausstattung mit Stoffen und Farben, also für die ‹Flächenfüllung› zuständig war.9 Dicker-Brandeis’ Qualität habe demnach unter anderem darin gelegen, die Kund*innen mit anschaulichen Stoffmustern zu versorgen.

Abgesehen davon, dass die genaue Arbeitsteilung der Ateliergemeinschaft noch nicht abschließend rekonstruiert ist, scheint in diesem Zusammenhang von Interesse, dass Dicker-Brandeis’ den rangniedrigeren, feminin konnotierten Bereich der Fläche in ihrem Brief zuerst nennt. Dies ließe sich zum einen als dessen Aufwertung, zugleich aber auch als ein annehmendes Sich-Einfügen in geschlechtsspezifisch aufgeteilte Aufgabenbereiche lesen.

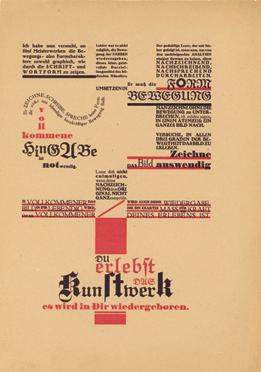

Auch der Blick auf ihre Arbeiten dieser Zeit bestätigt die Deckung ihrer eigenen Theorie mit einer eigenständigen Ästhetik: Selbst die Blätter, die in direkter Zusammenarbeit mit Itten für den von Bruno Adler 1921 herausgegebenen Band UTOPIA entstanden waren, zeigen ein Verständnis von Text, das Schrift weniger als rein lineare Abfolge von Buchstaben verstehen will, sondern als ein – sich in der Fläche entfaltendes – Gewebe, in dem sich unterschiedliche bandartige Stränge buchstäblich ineinander verschränken. Gerade im Vergleich mit Ittens diagrammhaften Schriftbildern zeigt sich der Unterschied: Dicker-Brandeis setzte verstärkt Textblöcke unterschiedlicher Dichte und Struktur nebeneinander und verwob diese über wechselseitig hineinragende Zeilenvorstöße zu einer Art Textur, während Itten sonst eher ‹leiterhaft› sprungartige Junktionen verwendete.10 Tatsächlich scheint bei Dicker-Brandeis ein Bewegungsimpuls von der Fläche auf die Linie überzugehen und nicht umgekehrt. Inwieweit dies nun auf ihre handwerklich-technisch geschulten Kompetenzen in der Flächengestaltung – eine gewisse Ähnlichkeit zu ihren Textilgestaltungen, bei denen sie nicht selten die Webrichtung wechselte, ist offensichtlich – zurückgeht oder reflexiv-subversive Qualität hat, kann heute nicht mehr rekonstruiert werden.11

Die ‹freien› Arbeiten dieser Zeit, die Dicker vor allem im Medium der Kohlezeichnung ausführte, zeigen vornehmlich figurative Motive, vor allem menschliche Körper und Landschaftsdarstellungen.12 � S. 167 Dicker präferierte das weiche Material der Kohle, die sie in großzügiger Strichführung auf das Papier brachte und verwischte. Auch in ihren Pastell- und Ölbildern setzte sie die Farbe vor allem als plastisches Mittel ohne scharfe Konturierungen ein. Die Kohlezeichnung als ‹malerisches› Verfahren nahm noch im 19. Jahrhundert einen eher niedrigen und ebenfalls oft weiblich konnotierten Rang innerhalb der Zeichenmedien ein.13 Möglicherweise knüpfte Dicker an solche latenten Bedeutungszuweisungen an oder sie wurden ihr – von Itten, der an einer Dualität der Geschlechter festhielt – als ihrem Wesen gemäßes Gestaltungsmedium zugeordnet.14 Jedenfalls fällt auf, dass sie Linien nicht im Sinne von Konturierung,

Friedl Dicker, Johannes Itten, Analysen alter Meister, Blatt 10, in: Utopia. Dokumente der Wirklichkeit, Weimar: UtopiaVerlag, 1921, n. p., Andruck, 33 × 24 cm

Bauhaus-Archiv Berlin, Inv.nr. 7293/8, © Bildrecht Wien 2022 und damit als ideell-idealistisches Element, verwendete, sondern diese aus der Farbmaterie heraus arbeitete. Ein Dynamisierungswille zeigt sich dabei nicht nur in einem permanenten Aus-dem-Grund-Auftauchen der Form, sondern ebenso in der häufig im Schwung schwächer werdenden, gleichsam im Nichts endenden Linie, deren Verjüngung auch ein zeitliches Auslaufen suggeriert.

Als Franz Singer 1933 im Zuge des sogenannten Passfälscher-Prozesses, in dem Dicker der Dokumentenfälschung beschuldigt wurde, aussagte «Friedl kann keine gerade Linie ziehen»,15 kam er ihr mit dieser zugespitzten Formulierung nicht nur als Entlastungszeuge zu Hilfe, sondern benannte auch ein charakteristisches Merkmal ihrer Gestaltungsweise: über dynamisch-geschwungene Linien einen zeitlichen Prozess anschaulich zu machen, der nicht durch Konstruktion, sondern durch physische Evokation erreicht wurde. Auch hier kann nicht entschieden werden, ob es sich in dieser fast leiblichen Materialisierung von Bewegung um eine aneignende Rekuperation geschlechtertypisierter Schöpfungsvorstellungen handelt, oder um die Affirmation dessen, was von den männlichen Bauhaus-Lehrern insbesondere von ihren Schülerinnen erwartet wurde. Jenseits dieser Frage bleibt festzuhalten, dass dynamisierte Räumlichkeit offenbar eine der zentralen Kategorien für Dicker-Brandeis darstellte, weshalb es legitim erscheint, an diesem Punkt den allgemeinen Diskurs etwas ausführlicher darzulegen.

Schon Dicker-Brandeis’ Prägung im Rahmen der jüdischen Jugendbewegung in Wien dürfte im Sinne einer dynamischen Umformung der Gesellschaft zu Sozialismus und Gleichberechtigung von Mann und Frau als Form der physischen Materialisierung geistig-intellektueller Prozesse zu verstehen sein.16 Dicker-Brandeis war insbesondere mit Otto Fenichel befreundet, der die Methode der Psychoanalyse im Sinne der oben genannten emanzipatorischen Ziele innerhalb der Jugendkulturbewegung propagierte.17 Psychische (Bewegungs-)Prozesse konnten in diesem Sinne nicht nur als ich-bildend, sondern auch als gesellschaftsumformend begriffen werden.18 Der Begriff Jugendbewegung und noch stärker das zeitgenössisch häufig verwendete Adjektiv jugendbewegt lassen sich damit im wortwörtlichen Sinne als Formen dynamischer Aktivität beschreiben.

Friedl Dicker, Stickmuster/ Netzarbeit, 1920–30 Privatsammlung Georg Schrom, Foto © Lentos Kunstmuseum Linz, Reinhard Haider

Gestalt, 1919–20 Inv.nr. 16.415/6

Liegende mit gestrecktem Arm, 1919–20 Inv.nr. 12.196

Friedl Dicker, Franz Singer, Entwurf des Bühnenbilds für die Aufführung von August Stramms Erwachen (Regie: Berthold Viertel), um 1921, © Victoria and Albert Museum, London, Inv.nr. THM-492-1

Mark Wigley

Der befreiende Innenraum von Friedl Dicker

Die Künstlerin, Architektin, Designerin und Lehrerin Friedl Dicker wurde am 9. Oktober 1944 im Alter von 46 Jahren in Auschwitz-Birkenau ermordet.1 Das sollte nie vergessen werden. Doch wie können wir die Arbeit eines ermordeten Menschen betrachten und daraus lernen, ohne sein Leben so zu behandeln, als wäre es immer schon im nahenden Schatten der bevorstehenden Brutalität gelebt worden? Durch die Vorstellung eines derartigen Schattens wird die Grausamkeit noch gesteigert und das Opfer lange vor der Tat zum Opfer. In gewisser Weise werden Gefangenschaft und Gewalt dadurch wiederholt und ein bedrohlicher Begleiter heraufbeschworen, der an jedem Gedanken und jeder Handlung aktiv beteiligt ist. Sich ein unbehelligtes Leben vorzustellen, ist jedoch ebenso respektlos, so, als wäre das Grauen unangekündigt geschehen. Sicherlich entstehen Kunst und Architektur gleichermaßen im Schatten wie im Licht. Sie werden häufig als eine Art von Licht betrachtet und manchmal im Angesicht der Verzweiflung als kostbares Geschenk an andere weitergegeben. Dies gilt vor allem für Friedl Dicker, deren Geschenk in einer besonderen Art von minimalistischem, aber psychologisch weitläufigem Innenraum bestand. Dieser schützende Raum war als schwebender Kokon abgetrennt von einer unbarmherzig brutalen Außenwelt, ohne jedoch einzusperren, einzuschnüren oder einengend, erstickend oder entmenschlichend zu sein. Im Gegenteil, er war ein Weg, um seine Bewohner*innen zu befreien. Dickers Geschenk war ein befreiender Innenraum, ein beweglicher, aber letztlich zerbrechlicher Raum, der systematisch ausgelöscht wurde, zusammen mit so vielen von denen, die in ihm Schutz gefunden hatten – und doch überlebt der Raum in zurückbleibenden archivarischen Spuren, die selbst trotzige Zeugen sind.