Flori Lang: 50 Meter mit dem schnellsten Schwimmer.

Lebendiges Utopia: Wohnen in 50 Metern Höhe.

Playlist: Die besten Hits von 1974.

Jubiläen & Co.: Was uns Rituale bringen.

Und in Zukun ?

Ein Gespräch über Megatrends.

Flori Lang: 50 Meter mit dem schnellsten Schwimmer.

Lebendiges Utopia: Wohnen in 50 Metern Höhe.

Playlist: Die besten Hits von 1974.

Jubiläen & Co.: Was uns Rituale bringen.

Und in Zukun ?

Ein Gespräch über Megatrends.

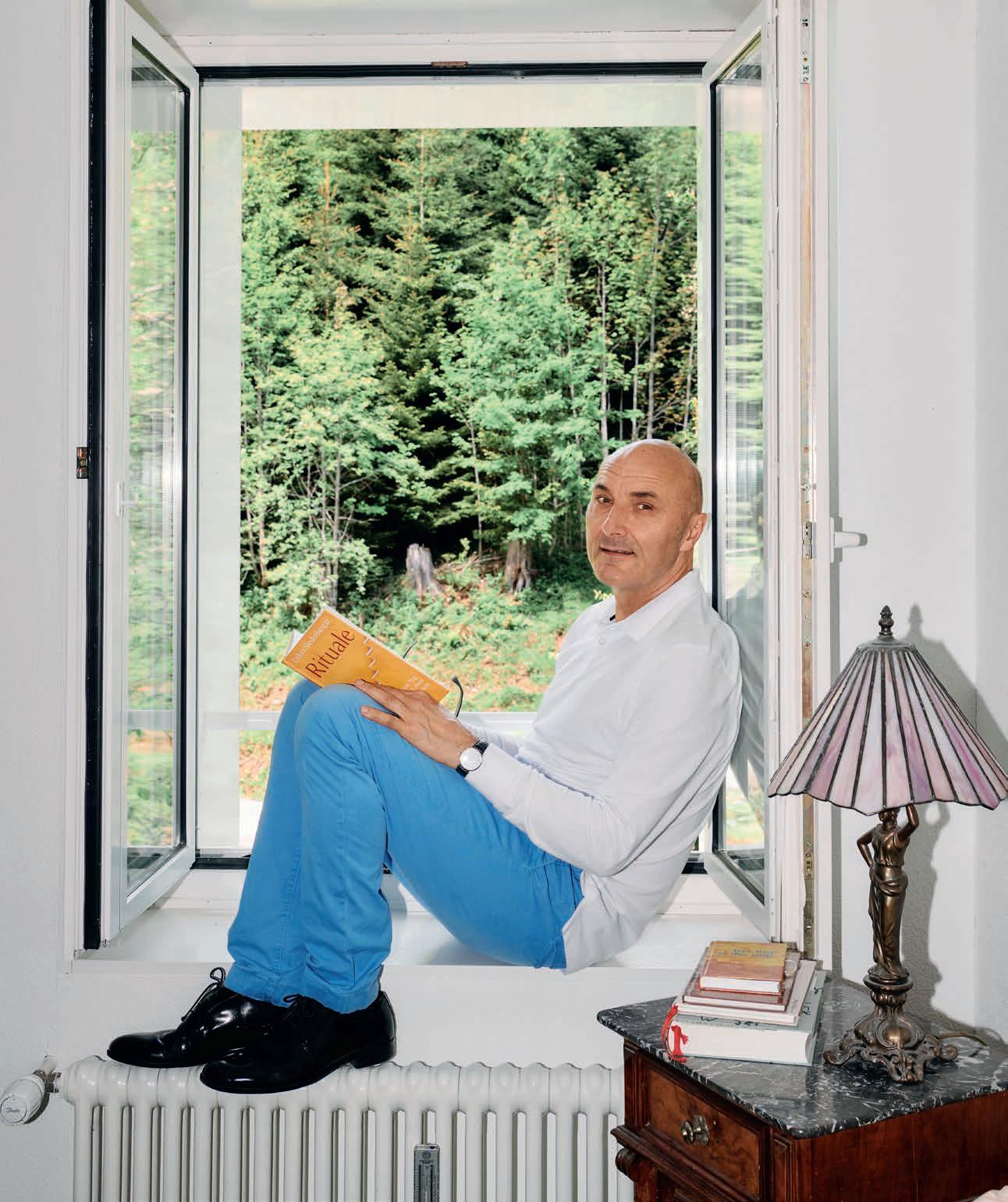

Michael Romer, CEO der Coop Rechtsschutz AG

Liebe Leserin, lieber Leser

Bei bester Gesundheit feiert die Coop Rechtsschutz ihr 50-jähriges Bestehen. Wir finden, das ist ein guter Grund für eine CORE-Ausgabe, die sich dieser Zeitspanne widmet und die Zahl 50 aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.

Bei der Gründung 1974 mussten die drei Mitarbeitenden der Coop Rechtsschutz noch jeden Rappen umdrehen. Über die Jahre und Jahrzehnte hat sich der Erfolg gefestigt – dank einer partnerschaftlichen Ausrichtung und dem Anspruch, unseren Kundinnen und Kunden einen unkomplizierten und bezahlbaren Zugang zum Recht zu ermöglichen. Dazu gehören neben der hohen Fachkompetenz gelebte Werte wie Offenheit und Mut.

Etwas Mut brauchte wohl auch Autor Max Küng, als er sich auf ein 50-jähriges «Bianchi» setzte, um 50 Kilometer durch die Zeit zu radeln. Er scheint es nicht bereut zu haben: Es muss nicht immer alles schneller und komfortabler werden, um Spass zu machen! Den Artikel auf Seite 44 kann ich Ihnen sehr empfehlen.

Wir wollten auch wissen, warum wir Jubiläen feiern, was uns Rituale bringen und weshalb gerade dem 50. Geburtstag oft eine persönliche Krise vorausgeht. Dazu besuchten wir den Philosophen und Ritualbegleiter Lukas Niederberger auf der Rigi (Seite 18).

Beeindruckt hat mich auch die Reportage aus der Telli-Überbauung, nicht zuletzt weil diese in Aarau steht, wo die Coop Rechtsschutz seit ihrer Gründung ihren Hauptsitz hat. Vor allem aber, weil die Hochhaussiedlung es schafft, Wohn- und Begegnungsort vieler Kulturen und Gesellschaftsschichten zu sein – und damit ein Vorbild (Seite 36).

Ich wünsche Ihnen viel Inspiration und Freude bei der Lektüre – und je nach Jahrgang das eine oder andere Déjà-vu!

Michael Romer

core – Das Magazin der Coop Rechtsschutz AG, Entfelderstrasse 2, Postfach, CH-5001 Aarau, Tel. +41 62 836 00 00, info@cooprecht.ch. Projektleitung: Petra Huser, Sibylle Lanz (Coop Rechtsschutz AG); Redaktion: Matthias Mächler, Patrick Tönz (diemagaziner.ch); Art Direction: Adrian Hablützel (artdepartment.ch); Korrektorat: sprachweberei.ch; Druck und Versand: ZT Medien AG, Zofingen; Auflage: D 14 000/F 3500 Exemplare; Das CORE erscheint einmal jährlich; Bestellungen: petra.huser@cooprecht.ch. In dieser Publikation vermittelte Informationen über Dienstleistungen und Produkte stellen kein Angebot im rechtlichen Sinn dar.

6

Déjà-vu

Auch diese Kultobjekte feiern den 50. Geburtstag.

14 7,5 Zentimeter Glück

Playmobil: Zeitmaschinen für eine Reise in die Kindheit.

18

Warum feiern wir Jubiläen?

Ritualbegleiter Lukas Niederberger ordnet ein.

24 Kreuz und quer

Die Energie einer Zahl: Alles rund um 50.

28 Mehr als ein Rekord

Die Geschichte des schnellsten Schweizer Schwimmers.

34 «Waterloo» bis «Lady Marmelade»

Die besten Hits von 1974 – und ein paar Überraschungen.

36

50 Meter vertikal

Wie lebt es sich über den Dingen? Reportage aus der Telli.

44 Am Rad der Zeit

Unser Autor fährt 50 Kilometer zurück in die Vergangenheit.

52 Und wie gehts weiter?

Zukunftsforscher Georges T. Roos über Megatrends.

57 Einfach anders

«Der wahre Fall» und mehr aus dem Alltag der CRS.

66 Das letzte Wort

Aus dem Archiv: Es ging nicht nur um Briefmarken.

Folgende Autorinnen und Autoren, Fotografinnen und Fotografen haben an dieser Ausgabe mitgewirkt:

Nicole Althaus

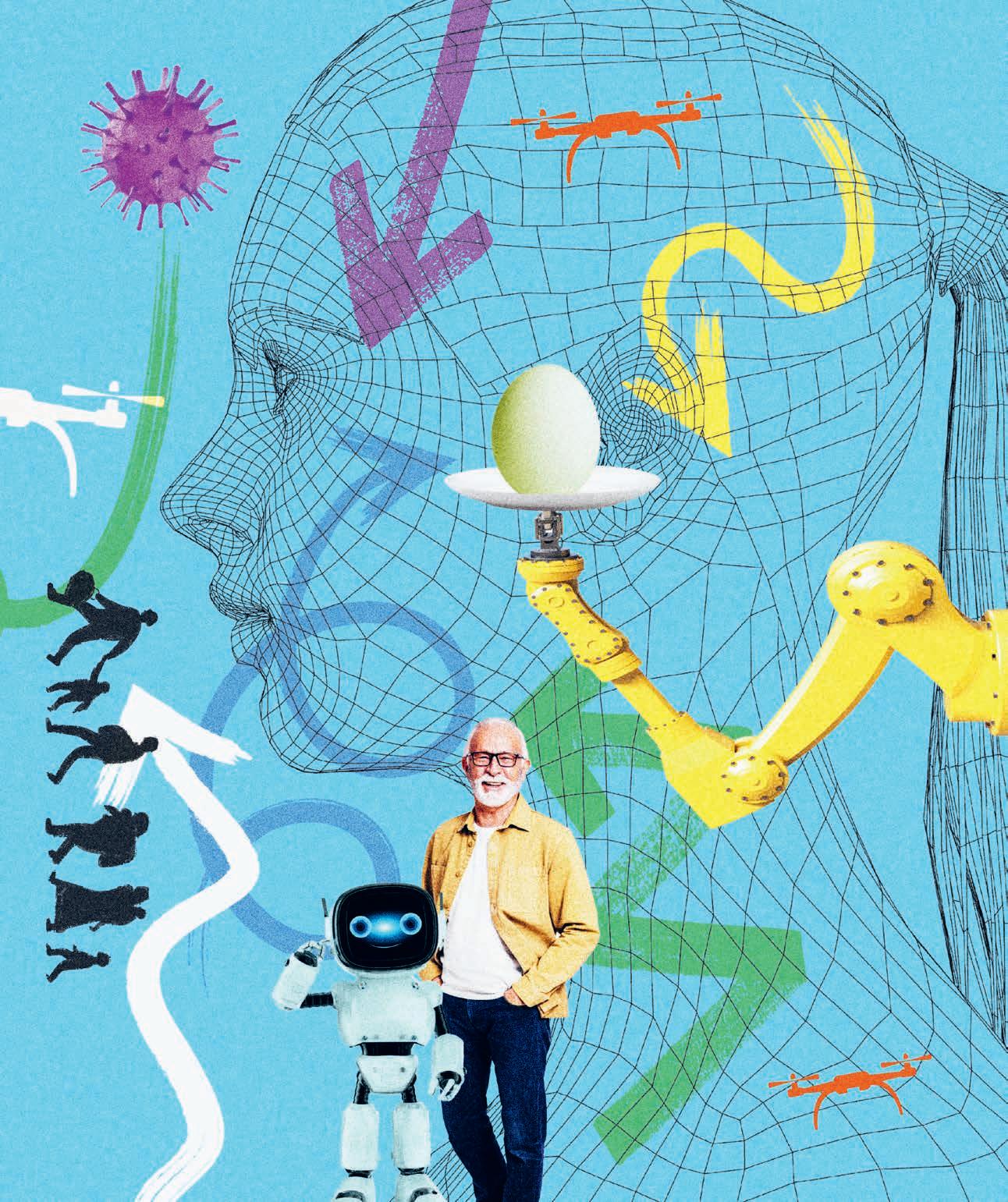

Sie zählt zu den profiliertesten Autorinnen der Schweiz und ordnet normalerweise für die «NZZ am Sonntag» das gesellschaftliche Geschehen ein: Für uns besuchte sie den Zukunftsforscher Georges T. Roos –und war überrascht über seinen Optimismus (Seite 52).

Christof Gertsch

Keiner schreibt schönere Sporttexte: Im Frühling wurde Gertsch mit dem AIPS Sport Media Award geadelt, dem wichtigsten Preis für Sportjournalismus – weltweit. Für uns hat er den Schwimmer Flori Lang porträtiert, der seit 15 Jahren den Schweizer Rekord über 50 Meter hält (Seite 28).

Sie ist eine der renommiertesten Dokumentarfotografinnen der Schweiz und liebt als solche kleine, markante Alltagsgeschichten: In der Telli-Überbauung hätte sie am liebsten noch lange weiterfotografiert (Seite 36).

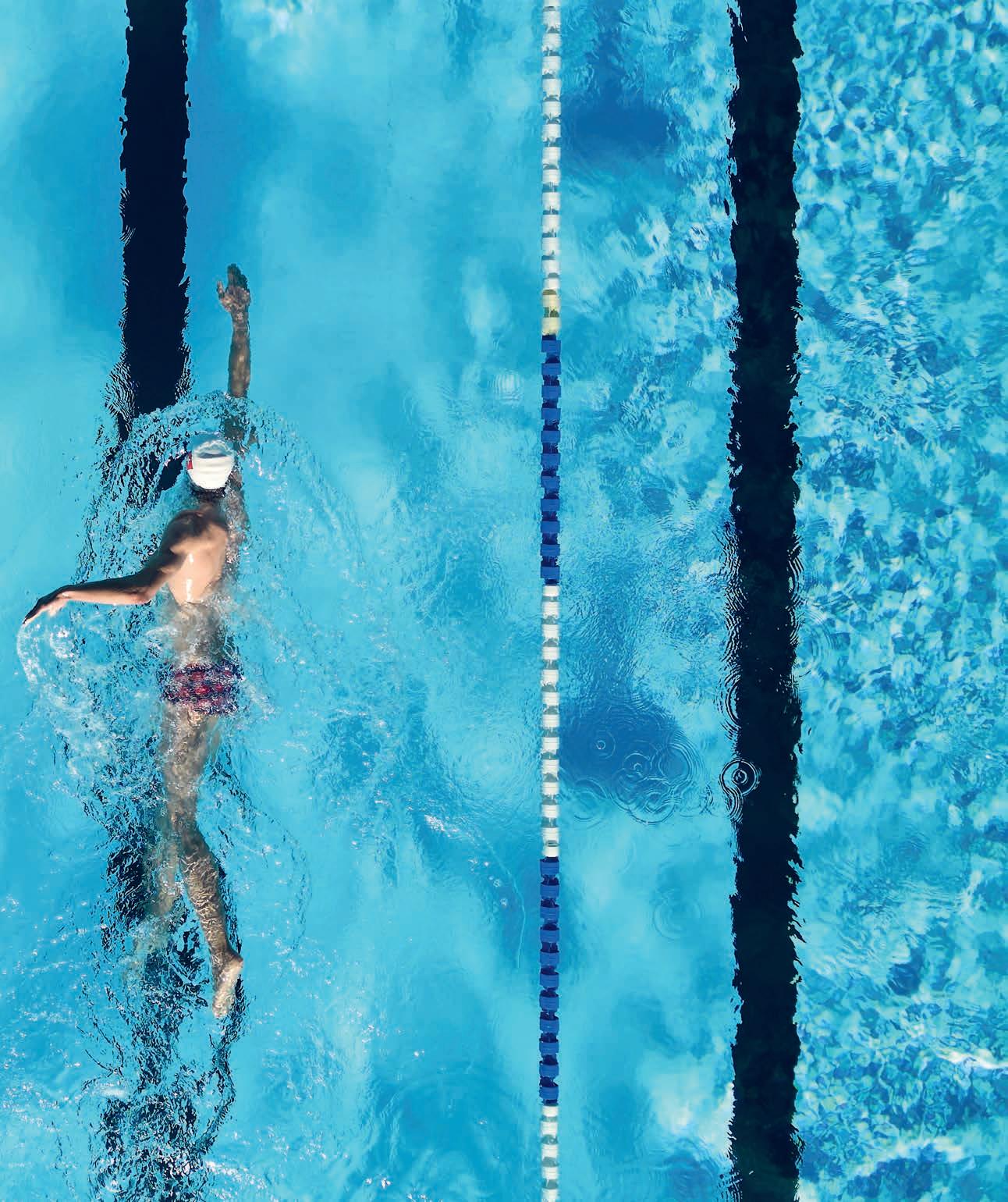

Für die Drohnenaufnahmen von Flori Lang musste er früh aufstehen: Sie entstanden an einem Sonntagmorgen, noch bevor die Badi Horgen offiziell ihre Tore öffnete (Seite 28).

Er ist verantwortlich für die Optik des CORE, für die Temperatur, die Bildauswahl, die Stimmung: Unser Art Director kann aber auch illustrieren (Seite 52).

Am liebsten würden wir jede Illustration von Daniel Müller rahmen und aufhängen: Keiner geht liebevoller mit seinen Figuren um und widmet sich so spitzbübisch kleinen Details (Seite 59).

Bei seiner Recherche zum 50. Geburtstag von Playmobil konnte er nicht widerstehen –und erstand Art.-Nr. 70600 – den Bombenentschärfer (Seite 14).

Ausserdem schickten wir Küng (hier vor 50 Jahren) auf einem 50-jährigen Renner 50 Kilometer in die Vergangenheit (Seite 44).

Das Foto-Team inszenierte die Kultobjekte von 1974 – und trieb unter anderem den wohl einzigen Original-VW-Golf-1 der Schweiz auf (Seite 9). Auch die Playmobil-Bilder stammen von den beiden (Seite 14).

Die Woche davor hatte es geregnet, die Woche danach auch. Doch als Mina Monsef mit Lukas Niederberger auf die Rigi fuhr, herrschte Kaiserwetter. Wars Glück? Oder lag es am guten Draht nach oben von Ex-Priester Niederberger? (Seite 18)

Matthias Mächler und Patrick Tönz

Sie kümmern sich ums Storytelling, um knackige Ansätze und um die Texte der Autoren: Unsere Redaktoren gehen aber auch selber auf die Pirsch und interviewten etwa Ritualbegleiter Lukas Niederberger (Seite 18).

Pointiert und angstbefreit: So kennt man die Zürcherin seit ihrer legendären Kolumne im «Tagi-Magi». Als sie für uns die Telli-Überbauung in Aarau besuchte, begann sie ihre Vorurteile gegenüber Siedlungen ernsthaft zu überdenken (Seite 36).

Roland Tännler

Vom Velo aus zu fotografieren, ist noch schwieriger, als vom Pferd aus mit dem Lasso zu treffen –doch für den passionierten Gümmeler kein Problem: Tännler hat sich samt Kamera an Max Küngs Hinterrad geheftet (Seite 44).

Thomas Wyss

Als DJ Clovis mischt er Musik ab und so manche Party auf: Für uns hat Wyss die schönsten Hits von 1974 gesucht (Seite 34).

Er kann aber auch virtuos Anekdoten erzählen, wie «Der wahre Fall» beweist (Seite 57).

Nicht nur die Coop Rechtsschutz feiert den Fünfzigsten: Wir haben eine Reihe Jubilare in Szene gesetzt – als muntere Rückführung für die nicht mehr ganz Jungen unter uns.

Am 26. Juni 1974 zog Kassierin

Sharon Buchanan in einem Supermarkt in Troy, Ohio, eine Zehnerpackung Wrigley’sKaugummi mit Fruchtgeschmack über eine Glasscheibe: Ein Beep signalisierte, dass der Scanner den Strichcode erkannt hat, auf dem Display der Kasse erschien der Preis. Der erste Scan eines Barcodes markierte den Beginn der Digitalisierung.

Küchenweisheit

Bill Bowerman war Coach des Leichtathletik-Teams der Universität von Oregon und konnte das Jammern seiner Läufer über die unbequemen Schuhe nicht mehr hören. Als seine Frau eines Morgens mit dem Waffeleisen hantierte und er die Struktur des Feingebäcks vor sich sah, kam ihm die Idee für Sohlen mit besserer Stossdämpfung. Daraus entstanden die ersten Sneakers der Firma Nike, die Bowerman mitbegründete.

Einer für alle

Nein, der Nachfolger des legendären VW Käfer wurde nicht «Golf» getauft, weil er sich für Fahrten zur nächsten Driving Range eignet. Vielmehr bezog sich der Name auf den Golfstrom – in der Tradition von Volkswagen, die Modellreihen nach Winden zu benennen (Passat, Scirocco). Das erste Modell hatte 50 PS, kostete 7995 Mark und eroberte den Automarkt im Wirbelsturm. Mit über 35 Millionen verkauften Fahrzeugen gilt der VW Golf als eines der meistverkauften Autos aller Zeiten.

Das Mathe-Genie

Bill Hewlett, Gründer von Hewlett-Packard, liess sich nicht gern von Ideen abbringen: Trotz alles andere als motivierender Marktanalyse trieb er die Entwicklung des ersten programmierbaren Taschenrechners voran, der noch dazu in jede Handtasche passen sollte. 1974 stellte er den HP-65 vor, er kostete das kleine Vermögen von 795 Dollar, was heute rund 4400 Franken entspräche. Im Rahmen des ApolloSojus-Projekts flog das Ding 1975 sogar ins All.

Herzlichen Dank an den Sammler Jürgen Keller aus Gütt ingen für den HP65 (calc.fjk.ch)!

Das Würfelwunder

Du denkst: Kann ja nicht so schwierig sein; drehst ein paarmal daran, doch der Würfel sieht immer mehr aus wie ein Regenbogen im Fieberwahn. Und es wird nicht besser, die Farben scheinen dich regelrecht auszulachen. Du überlegst, die 26 Steine zu lösen und neu zu sortieren, lässt es sein und legst den Würfel frustriert weg … um ihn schon bald wieder in die Hand zu nehmen («Nur noch einen Versuch!») und erneut zu scheitern. Dabei gibt es 43 252 003 274 489 856 000

Möglichkeiten, um den Rubik’s Cube zu lösen, also über 43 Trillionen Wege.

Mit beschränkter Haftung

Jeden Mi wochabend besuchte A hur Fry die Singproben seines Kirchenchors. Zu seinem Ärger elen ihm dauernd die Papierschnipsel aus dem Gesangbuch, mit denen er die Lieder markie e. Fry erinne e sich an ein missglücktes Experiment seines Chemikerkollegen Spencer Silver und an das Resultat: einen nutzlosen Klebsto , der viel zu wenig ha ete. Er testete eine Probe davon an den Schnipseln im Gesangbuch –und e and damit das Post-it.

arbeitete in einer Fabrik für Schlösser und Schli schuhe, als er von einer Frau hö e, ling angegri en worden war: Im Ausgang o preisgegeben. Das muss doch sicherer

Fahndungserfolg

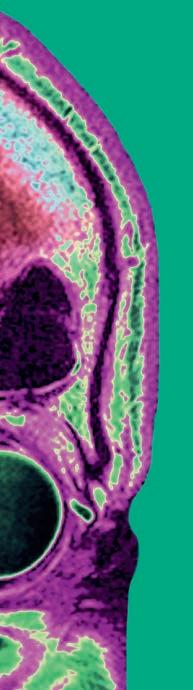

Am 5. Februar 1974 wurde in den USA das Patent Nr. 3 789 832 eingereicht, und vermutlich daue e es seine Zeit, bis die Prüfenden auch verstanden, welche medizinische Revolution sich damit anbahnte: Was Mediziner Raymond Damadian beschrieb, ermöglichte das Sichtbarmachen von Krebszellen – und damit auch die Früherkennung eines der esesten Feinde des

Menschen.

Es war ein Wu : Als Designer Andreas Christen und Firmenchef Ernst Schweizer den Briefkasten «B74» enwickelten, ahnten sie kaum, wie sehr er das Strassenbild verändern würde. Die Kombination von Aluminium und Kunststo war ebenso neu wie das Baukastenprinzip. Und in seiner grundsoliden Ausstrahlung könnte der «B74» typisch schweizerischer gar nicht sein.

Manche treibens bunt

Dem Schokoladenfabrik-Erben Alfred O o Ri er war kaum bewusst, was er anrichtete, als er 1974 entschied, die quadratischen Tafeln je nach So e farbig zu verpacken, blau für Vollmilch, grün für Nuss und rot für Marzipan. Der «Stern» bringt das Verdikt auf den Punkt: «Es war wie die Einführung des Farbfernsehens für Schokolade, denn der E olg war so gross, dass die Marke Milka später mit der Farbe Lila nachzog und heute jedes Schokoregal aussieht wie ein hippiesker Farbteppich.»

Auch Playmobil feiert den 50. Geburtstag: Kultautor

Max Küng über die Plastikfiguren, die als Zeitmaschinen für eine Reise in die Kindheit taugen.

VON Max Küng FOTOS: Maya & Daniele

it das Schönste, wenn man Kinder hat: dass man dank und mit ihnen Teile seiner eigenen Kindheit nochmals durchleben kann. Lego-Türme bauen, mit Matchbox-Autos spielen – und Playmobil-Kataloge studieren. Okay, dies kann durchaus zu Komplikationen führen. Ich erinnere mich, wie ich im Franz Carl Weber an der Zürcher Bahnhofstrasse (R. I. P.) mit dem Sohn an der Hand nach dem neuen Playmobil-Katalog fragen wollte, versehentlich aber den neuen «Playboy»-Prospekt verlangte. Es gab dann einen Moment der Stille, einen schiefen Blick meines Sohnes von schräg unten, die in Falten gelegte Stirn der Verkäuferin, bis ich mich schnell und stammelnd korrigierte. So, wie eigene Kinder Vorteile bringen, tut dies auch der von mir gewählte Beruf des Journalisten: Man kann Rosinenpickerei betreiben, sich über Dinge informieren, die einen persönlich interessieren. Als wir für «Das Magazin» des «Tages-Anzeigers» eine Reportage über das Wirtschaftswunderland Deutschland schrieben

(das war im Jahr 2013, als diesbezüglich alles noch etwas rosiger daherkam), schlug ich vor, die Playmobil-Fabrik zu besuchen. Denn ich wollte schon immer einmal sehen, wo diese Figuren herkamen, mit denen ich so viel Zeit in meiner Fantasie verbracht hatte.

Und nicht nur die Figuren selbst finde ich grossartig, die Cowboys und Ritter und Polizistinnen, sondern auch all die Accessoires, die zum Leben dieser Figuren gehören, liebevoll ausgedachte Requisiten, wunderbar sachlich gestaltet, deutsche Qualität durchs Band. Etwa die schaumgekrönten Humpen samt grossem Bierfass beim «Räubergelage» (Artikelnummer 6464) oder der Kaktus beim WesternSet «Planwagen mit Überfall» (5248) oder das herzige Seepferdchen, das bei der mythischen Figur «Poseidon» (9523) dazugehört.

Also fuhren wir nach Deutschland. Bei Nürnberg ging es weg von der Autobahn und über Land, eine ganze Weile, bis wir in ein Industriegebiet am Rand eines Orts kamen,

Türöffner für Ausflüge in die Fantasie: Playmobil.

dessen Wappen aussieht wie eine PlaymobilFigur: Ein blau gekleideter Hirte, der in ein goldenes Horn bläst, mit goldener Umhängetasche, goldenen Stiefeln und einem federgeschmückten Schlapphut – Dietenhofen (5755 Einwohner). Dort werden seit jeh die Playmobil-Figuren hergestellt, hier befindet sich auch das Logistikzentrum, obwohl man die ganze Ware mit Lkws über die Landstrasse karren muss, da die Autobahn fern ist.

Eine Folge der Erdölkrise

Nach Dietenhofen kam man einst, weil das Bauland günstig war. Und die Kosten waren auch der Grund, weshalb man überhaupt mit der Herstellung der Spielzeugfiguren anfing. Zur Erinnerung: 1970er-Jahre, Erdölkrise, explodierende Preise! Bis dahin hatte man unter dem Namen Geobra aus Kunststoff noch ganz andere Dinge produziert: Pflanzengefässe, Deckenverkleidungen und Möbel. Doch als sich der Preis für den Rohstoff als Folge der Erdölkrise verzehnfachte, suchte man nach einem Produkt, das weniger materialintensiv und folglich günstiger herzustellen war.

So kam man auf die 7,5 Zentimeter grossen Figuren, die 1974 auf der Nürnberger Spielwarenmesse vorgestellt wurden. Die ersten Playmobil-Figuren überhaupt: ein Ritter, ein Bauarbeiter und ein Indianer. Anfangs war die Reaktion der Spielwareneinkäufer verhalten, doch dies sollte sich bald ändern – Playmobil wuchs rasant.

Bei unserem Besuch wurden wir von Judith Weingart empfangen, damals Pressesprecherin von Playmobil. Sie beantwortete uns auch die Frage, weshalb man Kinderspielzeug mitten in Deutschland herstellt und nicht etwa in China, von wo in der Regel die Plastikware herkommt. Natürlich habe man daran gedacht, die Produktion nach China auszulagern, sagte Frau Weingart bei der Führung durch die Fabrik. Sie musste die Worte rufen, denn im Betrieb war es arg laut, wegen des Kunststoffgranulats, das durch zig Röhren zu den Spritzgussmaschinen sauste, die gemächlich, aber stetig Playmobil-Teile ausspuckten – beispielsweise das Gebiss für einen Haifisch, das danach von einem Arbeiter manuell eingesetzt wurde. Gebiss um Gebiss: Deutsche Handarbeit. Doch in China schaffte man lange die erwünschte Qualität

nicht. Und als man mit der Qualität so weit gewesen wäre, hatte man in der deutschen Firmenzentrale begriffen, dass etwas anderes eventuell wichtiger sein könnte als günstigere Produktionskosten: die Logistik. Mit einer flexiblen Produktion und einem Zentrallager vor Ort kann man schneller auf Kundenwünsche reagieren, man ist schneller in den Läden. Und wer schneller in den Läden ist, der ist auch schneller in den Kinderzimmern.

Damals, vor elf Jahren, war Playmobil ein Kosmos für sich. Die Figuren waren Archetypen. Es gab Themenwelten wie Ritter oder Weltraum, Piraten oder Zirkus, jedoch keine Kooperationen mit etwa Disney oder «Star Wars», wie beispielsweise bei Lego. Darauf war man stolz, man verfolgte bei Playmobil einen pädagogischen Ansatz. Die Fantasie der Kinder soll angeregt werden, damit diese mit den Plastikfiguren in immer neuen Geschichten ihre Erlebnisse, Wünsche und Ängste verarbeiten können. «Playmobil-Kinder», sagte Frau Weingart, «sollten nicht durch vorgegebene Charaktere und Storylines eingeengt werden, sondern eigene ‹Drehbücher› entwerfen.»

Unruhige Zeiten

Seither ist einiges geschehen. Judith Weingart machte Karriere, stieg in den Vorstand auf, wurde gar Geschäftsführerin – bis sie 2016 Knall auf Fall den Betrieb verliess (nachdem man eben einen Rekordumsatz von weit über einer halben Milliarde Euro verzeichnen konnte). Ein paar Jahre danach schlitterte der Konzern in die Krise. Der Umsatz brach regelrecht ein. Die Probleme seien hausgemacht, konnte man in der Wirtschaftspresse lesen. Es seien Folgen einer komplizierten Nachfolgeregelung nach dem Tod des langjährigen Firmenpatrons Horst Brandstätter im Jahr 2015. Das Kerngeschäft werde vernachlässigt, die Strategie sei unklar, die Belegschaft demotiviert. Ein aufwendig produzierter Kinofilm («Playmobil: The Movie», 2019) floppte grandios.

Man wird sehen, ob das Playmobil-Schiff wieder in ruhigere Gewässer segelt. Playmobil hofft auf den Erfolg neuer Kooperationen, etwa mit dem Deutschen Fussballbund, der Supermarktkette Edeka und dem Fast-Food-Riesen McDonald’s.

Was sich jedoch niemals ändern wird: die Erinnerungen, die eine jede und ein jeder mit Playmobil verbindet, mal stärker, mal schwächer, aber mit Bestimmtheit so beständig wie die unverwüstlichen Figuren selbst.

Warum zelebrieren wir Jubiläen? Warum ist gerade der Fünfzigste so krisenanfällig? Was bringen feierliche Handlungen? Ritualbegleiter Lukas Niederberger ordnet ein.

«Dieses Gefühl, dass es nicht mehr ewig geht»: Lukas Niederberger in seiner Denkerklause auf der Rigi.

Herr Niederberger, Sie wurden im Juni sechzig. Haben Sie den runden Geburtstag mit einer rauschenden Party gefeiert?

Lukas Niederberger: Es war nicht viel anders als sonst; ich organisiere jedes Jahr ein Geburtstagsfest. Aber im Gegensatz zu meinem Vierzigsten oder meinem Fünfzigsten stellte dieser runde Geburtstag etwas mit mir an.

Was denn?

Dieses Gefühl, dass es nicht mehr ewig geht, dass die Pension in Reichweite ist, dass ich alt werde oder es schon bin. Und die Frage: Was mache ich mit dem Rest?

Was machen Sie mit dem Rest?

Ich entdecke gerade die Zeitautonomie neu, die ich so nur aus der Kindheit oder aus der Ausbildungszeit kannte: Ich will den Übergang vom Pflichtprogramm zur Kür bewusst vollziehen. Auch weil mich dünkt, dass die Jahre zwischen sechzig und siebzig eigentlich die besten sein müssen. Du bist noch kerngesund, steckst voller Energie und besitzt Ressourcen, die du mit vierzig oder fünfzig nicht hattest.

Warum sind runde Geburtstage besonders? Warum sind wir so fixiert auf Dekaden?

Von der Sekunde über die Woche bis zu den Jahrzehnten ist die Zeiteinteilung ein vom Menschen geschaffenes Konstrukt: Es hilft uns, die Dinge einzuordnen, uns in der Geschichte zurechtzufinden, uns zu koordinieren. Die Dekade spielt in unserem Leben wohl eine so grosse Rolle, weil man sich an ihrem Ende oft an einem anderen Punkt wiederfindet, als man sich das an ihrem Anfang vorgestellt hat. Runde Geburtstage werden so zwangsläufig zur Standortbestimmung.

Nicht wenige Menschen fallen vor dem runden Geburtstag in eine Krise. Der Fünfzigste ist berüchtigt dafür. Wieso? Wahrscheinlich hat weniger der fünfzigste Geburtstag Schuld daran als die Lebensumstände: Die Kinder ziehen aus, man wird gezwungen, sein Privatleben neu zu ordnen. Vielleicht hat man seinem Partner nicht mehr viel zu sagen. Oder man steckt im Job fest. Darum sprechen viele von der MidlifeCrisis. Man denkt: Wars das jetzt? Oder kommt noch was? Und wenn was kommt, bin ich bereit, es als Chance zu sehen? Kann ich eine solche Chance überhaupt annehmen oder warte ich lieber einfach das Ende ab?

Viele Menschen werden mit fünfzig melancholisch, weil ihr Leben nicht mehr ist wie mit dreissig. Müssten wir mit fünfzig nicht viel mehr mit uns im Reinen sein? (Lacht.) Ja, diese Männer, die mit fünfzig anfangen, auf einen Marathon zu trainieren, den «New Yorker» machen und sich gebärden, als wären sie nochmals dreissig. Oder sich eine junge Freundin anlachen in der Hoffnung, dass sie das Unausweichliche aufhalten kann –das Älterwerden. Dabei liegt das wahre Abenteuer darin, sich der neuen Lebensphase zu stellen, ihre Chancen zu entdecken. Das Älterwerden bietet oft einen guten Humus, um wesentlicher

zu werden und auf der Sinnebene etwas zu kultivieren, was bisher vernachlässigt wurde.

Jubiläen oder Gedenktage werden oft rituell gefeiert. Warum sind Rituale so wichtig? Was ist ein Ritual überhaupt?

Ein Ritual ist die bewusst gestaltete Verdichtung eines Veränderungsprozesses. Ich vergleiche es gern mit dem Durchlauferhitzer einer Kaffeemaschine: Du hast Pulver und kaltes Wasser – und nach wenigen Sekunden einen guten Espresso. Das Ritual erhitzt nicht Wasser, sondern unsere Gefühle, die mit dem Veränderungsprozess verbunden sind. Manche Menschen wünschen explizit keine rituelle Trauerfeier nach ihrem Ableben, weil sie ihren Angehörigen die Gefühle der Trauer nicht zumuten wollen. Sie bedenken nicht, dass der Trauerprozess ihrer Liebsten ohne das gemeinsame Trauern sehr viel länger dauern wird.

Wie sieht es mit dem anderen grossen Ritual aus, der Hochzeit?

Auch Hochzeiten könnten zu sinnerfüllten Ritualen werden, wenn darin die Abkoppelung der Kinder von den Eltern feierlich gestaltet würde. Es ist absurd, wie viele Brautleute mit dreissig noch immer ein Zimmer im Hotel Mama haben und wie viele Eltern von ihren verheirateten Kindern erwarten, dass man etwa zusammen Weihnachten feiert.

Warum verlaufen Rituale immer nach demselben Muster? Was gibt uns dieses Wiederkehrende?

Auch ein Ritual: Niederberger in der alten Rigi-Zahnradbahn.

Pensionierung, Auszug der Kinder, Menopause: Rituale können helfen, findet Lukas Niederberger.

Gute Rituale verlaufen eben nicht immer nach demselben Muster. Es sind eher Routinen und Zwangshandlungen, die immer denselben Ablauf haben. Wenn Rituale regelmässig gestaltet werden, spenden sie Sicherheit und Stabilität. Kleinkinder hören abends im Bett gern dieselben Lieder von derselben Person. Und grosse Kinder beziehungsweise Erwachsene schauen gern die «Tagesschau». Da kann von Krieg, Mord und Totschlag die Rede sein – solange die Tagesschau pünktlich um halb acht beginnt, scheint die Welt in Ordnung. Dank der Ritualisierung döst das Fernsehpublikum in Scheinsicherheit dahin.

Was ist der Unterschied zwischen Ritual und Routine?

Der Unterschied liegt in der tieferen Bedeutung hinter den sinnlich wahrnehmbaren Handlungen. Wenn ich in einem Ritual eine Kerze anzünde, mache ich das nicht, weil es dunkel ist oder kalt. Sondern weil ich eine Festlichkeit erzeugen und zum Beispiel an jemand Verstorbenen denken will. Manche Rituale haben die Funktion, Identität zu stiften und das Gefühl zu vermitteln,

Der Ritualbegleiter

«Gerade da, wo man Angst

Teil von etwas Grösserem zu sein, von einer Wertegemeinschaft.

Wann und wo würde es uns besser gehen, wenn es ein entsprechendes Ritual dazu gäbe?

Bei jedem dramatischen Veränderungsprozess. Interessant ist ja, dass für viele solche Prozesse Rituale fehlen. Etwa für die Menopause – sie ist ein ungeheurer Einschnitt im Leben einer Frau. Statt dass wir die Menopause feiern und die Frau in eine nächsthöhere Kategorie aufsteigen darf, in der sie nicht mehr über die Fortpflanzung definiert wird, tabuisieren wir den Schritt. Und für junge Männer gäbe es weit sinnvollere Initiationsrituale als die üblichen Besäufnisse bis zur Bewusstlosigkeit. Auch bei der Pensionierung wären

Lukas Niederberger wurde 1964 in St. Gallen geboren. 1985 trat er in den Jesuitenorden ein, studierte Philosophie in München und Theologie in Paris. 1995 bis 2008 leitete er das Bildungszentrum LassalleHaus Bad Schönbrunn bei Zug. 2007 verliess er den Jesuitenorden und wurde Publizist. 2013 bis 2023 führte er die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG). Heute berät und begleitet er Einzelpersonen und Teams, gestaltet Rituale, gibt Kurse und schreibt Bücher zu gesellschaftlichen Themen. 2020 erschien «Rituale – Dem Tag, dem Jahr, dem Leben Struktur geben» (Patmos). Niederberger lebt mit seiner Partnerin in Luzern und auf der Rigi.

● lukasniederberger.ch

Rituale wichtig, denn sie ist ein hochdramatischer Akt in unserer Leistungsgesellschaft, in der sich alle über ihren Job definieren. Auch den Auszug der Kinder aus dem Elternhaus oder die Trennung einer Paarbeziehung könnte –und sollte – man rituell unter stützen. Gerade da, wo Übergänge schmerzhaft sind, wo man Dinge loslässt oder Angst hat vor Neuem, können Rituale Mut machen und Trost spenden.

Als Sie noch Priester waren, welche Rituale mochten Sie am meisten?

Beerdigungen! Bei Hochzeiten ist der Bling Bling Faktor höher und das Essen glamouröser. Aber Beerdigungen sind authentischer. Vielleicht wurde jemand überraschend aus dem Leben gerissen. Vielleicht sind die Angehörigen froh, dass ein Tyrann gestorben ist. Während mehrerer Tage ein durchgeschütteltes Familien system zu erleben, Trost zu spenden, diese Menschen zu begleiten und ihnen Halt zu geben: Das empfinde ich als sinnvoll und erfüllend.

Und heute – welches Ritual schätzen Sie besonders?

In meinem Privatleben sind mir vor allem die Paarrituale wichtig. Das beginnt beim Frühstück, wenn ich meiner Partnerin und mir mit Kaffee aus der Mocca Maschine ein Herz in die aufgeschäumte Milch male. Und es endet am Abend, wenn ich meiner Partnerin aus einem Roman vorlese –und sie nach zwei Seiten einschläft. Wenn wir in den Ferien sind, schreiben wir uns am letzten Tag gegenseitig eine Karte und schicken sie uns nach Hause. In unserem Schlafzimmer hängen an Seidenbändern Postkarten aus fünfzehn Jahren und laden den Raum mit positiver Energie auf.

Wir haben mit der Fünfzig jonglie und nachgesehen, wo sie in der Mythologie vorkommt, welche Rolle sie im Alltag spielt und was die Numerologie über sie weiss.

= 110010

Das Binärsystem (auch Dualsystem) besteht nur aus den Zi ern 0 und 1 und wird vor allem in der elektronischen Datenverarbeitung eingesetzt. Neben dem Dezimalsystem gilt es als das wichtigste Zahlensystem der Welt. Die Binärzahl von 50 ist 110010.

50 Jahre Ehe steht glänzendes Gold. Die goldene Hochzeit gilt als bekanntestes und ältestes Ehejubiläum und ist bereits um 1600 nachweisbar.

Im ägyptischen Totenbuch werden die Verstorbenen von 50 Gö ern der Unterwelt auf ihrer Reise ins Jenseits begleitet: Im alten Ägypten war die Zahl 50 ein Synonym für Vollständigkeit und Pe ektion.

Im Christentum gilt 50. Tag nach Ostern als Gebu der Kirche: An P ngsten wurde der Heilige Geist auf die Apostel herabgesandt.

In der nordischen Mythologie gibt es den Begri «femti» (altnordisch für «fünfzig»). Die Zahl wird auch hier mit Vollständigkeit und Reichtum assoziie . 50 Männer gelten als pe ekte Einheit und das 50. Tor als Symbol für die Erlangung von Wissen und Erleuchtung.

Poseidon ha e seine Freude an den freundlichen Meeresnymphen: Die

in der antiken griechischen Kunst und der nach

Die 5 repräsentie Freiheit, Unabhängigkeit, Flexibilität, Mut und Leidenscha . Sie ist der Freigeist unter den Zahlen. Im Bannkreis der 5 ö net man sich für neue Ideen, Abwechslung und Abenteuer.

Die 0 gilt als Go eszahl, als Wächterin zwischen positiven und negativen Zahlen, zwischen Gut und Böse, dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Sie steht für das Nichts und die Ewigkeit und besitzt die universelle Kra , jede andere Zahl aufzulösen oder ins Unendliche zu potenzieren.

Verbindet sich die 5 mit der 0 zur 50, werden die Eigenscha en der 5 so richtig angekurbelt. Die 50 steht für Idealismus, E indungsgeist, Leistung und E olg – für das Streben, die Welt zu einem besseren O zu machen.

50 ist eine Harshad-Zahl –eine natürliche Zahl, die durch ihre Quersumme teilbar ist, also durch die Summe ihrer Zi ern (5 + 0 = 5 / 50 ist durch 5 teilbar).

50 Cent ist einer der e olgreichsten Rapper der Welt. Woher sein Name stammt? Als junger Drogendealer übernahm Cu is James Jackson den Spitznamen von Kelvin Ma in, einem Verbrecher aus Brooklyn aus den 80ern, dem nachgesagt wurde, er würde jeden ausrauben, selbst wegen 50 Cent.

50 Shades of Grey: Das menschliche Auge kann bis 32 Abstufungen von Grau unterscheiden, 18 bleiben verborgen. Die Zahl 50 im Titel des E olgsromans und seiner Ve ilmung steht also auch für das Verborgene: die Scha ierungen (in der Sexualität), die nicht unbedingt sicht- und benennbar sind.

Auf bis zu 50 Millionen Kilometer nähe sich der Merkur der Sonne. Da kann es schon mal heiss werden – bis zu 430 Grad am Tag. Dafür sind die Nächte eisig – mit bis zu minus 170 Grad. Der Merkur ist mit einem Durchmesser von knapp 4880 Kilometern nicht nur der kleinste Planet im Sonnensystem, sondern auch der schnellste.

Die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika wird auch Sternenbanner genannt. Sie besteht aus sieben roten und sechs weissen Streifen, die für die dreizehn Gründungsstaaten stehen, und aus einem blauen Feld, in dem 50 Sterne die Bundesstaaten der USA symbolisieren.

Die 50-Franken-Note wurde 2016 als erste von sechs neuen Noten eingefüh . Mit dem Haup hema Wind, dargestellt durch eine Pusteblume auf der einen Seite und einen Paraglider auf der anderen, präsentie sie die Schweiz von ihrer erlebnisreichen Seite. Sie wurde von der International Bank Note Society zur schönsten neuen Banknote gekü , knapp vor dem 1000-Ru yaa-Schein der Malediven und der argentinischen 500-Peso-Note.

In der Chemie de nie die Ordnungszahl 50 das Element Zinn. Das silberweiss glänzende, sehr weiche Schwermetall ist etwa im Orgelbau für die Herstellung von Metallpfeifen unverzichtbar.

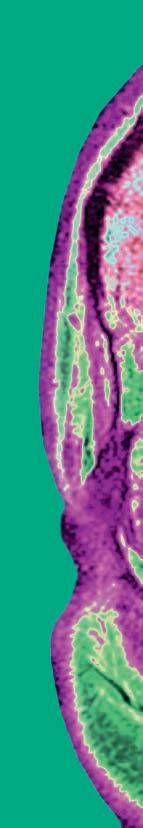

Flori Lang hält seit 15 Jahren den Rekord über 50 Meter: die aussergewöhnliche Geschichte des schnellsten Schwimmers der Schweiz.

FOTOS: Christian Grund

Von Christof Gertsch

Das Rennen dauerte 22 Sekunden – 22,06 Sekunden, um genau zu sein –, aber die Vorbereitung darauf dauerte ein ganzes Leben.

An einem Mittwoch im April vor fünfzehn Jahren schrieb Flori Lang Schweizer Sportgeschichte, in einem Hallenbad in der dänischen Küstenstadt Esbjerg. In 22,06 Sekunden schwamm er an jenem Tag Schweizer Rekord über 50 Meter Crawl. Niemand war seither besser. Flori Lang ist der schnellste Schweizer Schwimmer, der je gelebt hat.

«Schon cool, das von sich sagen zu können», sagt er und lacht, als er in einem Café in Zürich sitzt und sich an dieses Rennen erinnert, das so weit zurückliegt und ihn doch bis heute begleitet. Der Schweizer Schwimmsport hat seither riesige Fortschritte gemacht, alles ist schneller geworden, mit Noè Ponti und Jérémy Desplanches haben zwei Schweizer Olympiamedaillen gewonnen. Diese Zeit aber, diese 22,06 Sekunden von Flori Lang – die sind geblieben. Es ist der älteste bestehende Schweizer Rekord bei den Männern. Irgendetwas muss Lang damals also sehr, sehr richtig gemacht haben. Aber was?

Risiko Pretoria

Vielleicht fangen wir am besten am Anfang an. Flori Lang, geboren 1983, ist ein Kind des Zürcher Sports: Im Schwimmklub Zollikon lernte er schwimmen, im Schwimmverein Limmat (heute Limmat Sharks) wurde er gross, dann wechselte er zum SchwimmClub Uster. All diese Orte – und vor allem: all die

Trainer, die dort arbeiteten – haben zu diesen 22,06 Sekunden beigetragen. Den wichtigsten Schritt aber nahm Flori Lang im südafrikanischen Pretoria, im Hochleistungszentrum des südafrikanischen Schwimmverbands. 2007 zog er dorthin, ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Peking, obwohl die Leute um ihn herum dachten: Warum um Himmels willen geht er so kurz vor dem wichtigsten Wettkampf seines Lebens ein derartiges Risiko ein? Dass man im Jahr vor den Olympischen Spielen besser keine Experimente mehr wagt, ist im Sport so etwas wie eine heilige Regel.

Der Umzug nach Pretoria fiel Flori Lang nicht leicht. Aber er hatte, so sieht er es heute, keine Wahl. Der Leidensdruck, sagt er, sei einfach zu gross gewesen. Sein ganzes bisheriges Schwimmerleben lang war er der verbreiteten Doktrin gefolgt, dass man Kilometer bolzen muss, wenn man im Schwimmen erfolgreich sein will. Je mehr Kilometer, desto besser. Die Grössten dieses Sports sind dadurch erfolgreich geworden, allen voran Michael Phelps: durch jahrelanges hartes Training, jeden Tag viele Stunden lang, bis zur Erschöpfung.

Training radikal geändert

Einerseits hat diese Trainingslehre durchaus ihre Berechtigung, denn Schwimmen belastet nicht die Gelenke, man kann also hart trainieren, ohne dass der Körper Verschleisserscheinungen zeigt. Und da wir Menschen nicht zum Schwimmen geboren sind, müssen wir, um schnell schwimmen zu können, sehr viel Zeit im Wasser verbringen.

Andererseits führt diese Art des Trainings bei vielen Schwimmern zu ständiger Erschöpftheit. Und besonders vergnüglich ist dieses Training auch nicht.

Flori Lang haderte schon lange mit dieser Trainingsweise, aber so war er gross geworden, man hatte ihm eingebläut, dass nur dieser Weg an die Spitze führt. Doch dann lernte er Dirk Lange kennen, einen Trainer aus Deutschland. Lange war ziemlich erfolgreich, bis heute haben seine Schwimmerinnen und Schwimmer über hundert Medaillen an Olympischen Spielen sowie an Welt- und Europameisterschaften gewonnen. Aber

Der Wassermann

Flori Lang, geboren 1983, lebt mit seiner Frau und den zwei Kindern auf einem Bauernhof in Ottikon im Zürcher Oberland. Ebenfalls zur Familie gehören Katzen, Hühner und Hasen. 2008 vertrat Lang die Schweiz an den Olympischen Spielen in Peking, danach schloss er an der Universität Zürich sein Studium in Banking and Finance ab. Seither arbeitet er in der Versicherungsbranche. Auch zwölf Jahre nach dem Rücktritt vom Spitzensport gehört sein Herz dem Wasser: Zusammen mit drei früheren Nationalteamkollegen hat Lang die Schwimmschule SwimBros gegründet, mit der er schutzsuchenden Menschen in der Schweiz dabei helfen will, Freude und Komfort im Wasser zu finden.

● swimbros.ch

Für die Olympiaqualifikation musste er was ändern: Flori Lang ging einen unkonventionellen Weg.

Er wusste, was die meisten Leute in der Szene glaubten: dass er scheitern würde.

Lange war in der Szene auch ein Aussenseiter: Er propagierte eine Trainingsmethode, an die damals noch nicht viele glaubten (und wenn man’s genau nimmt, auch heute noch nicht). Die Kernidee sieht so aus: Man verbringt wesentlich weniger Zeit im Wasser, dafür mehr im Kraftraum. Man schwimmt im Training kürzere Strecken, dafür schwimmt man sie intensiver – mit Wettkampfgeschwindigkeit.

Flori Lang wusste, dass er etwas ändern muss, wenn er die Olympiaqualifikation 2008 schaffen will. Zuvor war er zwei Mal –in den Jahren 2000 und 2004 – gescheitert. Er verfasste eine Bewerbungsmappe, liess sich eine professionelle Website gestalten, organisierte ein Crowdfunding. 130 000 Franken kamen so zusammen, das reichte, um sich ein Jahr Training bei Dirk Lange zu finanzieren. Er unterbrach sein Studium und verabschiedete sich von der Schweiz. Er wusste, was die meisten Leute in der Szene glaubten: dass er scheitern würde.

Die einzigen wahren Sprinter

Und zunächst hatte er wirklich Angst, dass es genau so kommen würde. Acht Kilo Muskeln legte er in Pretoria innert eines Jahres zu, es dauerte Monate, bis er die dazugewonnene Kraft im Wasser umsetzen konnte. Aber es klappte, er unterbot die Limite für die Olympischen Spiele in Peking, schwamm dort über 50 Meter Crawl auf Platz 19. In 22,27 Sekunden.

Bis zu dem Tag, an dem er 21 Hundertstel schneller schwamm – über diese Distanz eine kleine Welt –, sollte dann allerdings noch fast ein Jahr vergehen. Nach den Spielen im Sommer 2008 kehrte Flori Lang in die Schweiz zurück, nahm das Studium wieder auf, trainierte nicht mehr in einem Verein, sondern für sich allein (aber weiterhin nach den Plänen Dirk Langes).

Der Tag, an dem die Arbeit eines ganzen Lebens in einem 22,06-sekündigen Höhepunkt kulminierte, kam am 22. April 2009 am Danish Open in Esbjerg, im Finale der Männer über 50 Meter Crawl.

Schwimmen ist ein Ausdauersport. Das heisst, dass man sich die Kräfte einteilen muss. Man kann nicht kopflos drauflos-

schwimmen. Das gilt für alle Disziplinen ausser eine: die 50 Meter. Die 50-MeterSpezialisten sind – sportphysiologisch gesprochen – die einzigen wahren Sprinter unter den Schwimmern. Sie müssen sich keine Renntaktik überlegen, für sie gibt es nur eines: Vollgas.

Klingt einfach, ist aber kompliziert. Denn je schneller man schwimmt und je weniger Zeit man hat, desto weniger Fehler verträgt es auch. Eigentlich verträgt es über 50 Meter keinen Fehler.

Mit dem Startsignal löste sich Flori Lang vom Startblock und tauchte ins Wasser. Als er merkte, dass die hohe Anfangsgeschwindigkeit nachliess, machte er vier Unterwasserkicks, ehe er nach etwa dreizehn Metern die Wasseroberfläche wieder durchbrach und zum ersten Zug mit dem Arm ansetzte. Und noch ein Zug. Und noch einer. Auf der ganzen Länge des 50-Meter-Beckens atmete er ein einziges Mal, bei fünfunddreissig Metern. Dann war der Blick wieder nach vorne gerichtet. Da! Da sah er ja schon die Wand. Schmerzen verspürte er keine, und wenn doch, hätte das Adrenalin sie weg gemacht. Er schlug an. Schweizer Rekord. Niemand war seither schneller. Als Hobbyschwimmerin oder gelegentlicher Badigänger kann man, was das Schwimmen betrifft, von Flori Lang natürlich alles Mögliche lernen. Er ist ein begnadeter Techniker, verfügt über einen wunderschönen Schwimmstil. Man kann von ihm aber auch noch eine ganz andere Sache lernen, sozusagen fürs Leben. Sie ist ganz banal und doch nicht, denn in der Theorie klingt sie völlig nachvollziehbar. Aber in dem Moment, in dem man sie wirklich beherzigen müsste, fällt einem genau das dann oft schwer: Als Flori Lang merkte, dass er etwas ändern muss, wenn er weiterkommen will – da hat er es einfach gemacht.

Dies ist die wahre Geschichte des schnellsten Schwimmers der Schweiz: dass man manchmal Dinge tun muss, an die niemand anderes glaubt, nur man selbst.

Immer noch sehr schnell unterwegs –hier sogar zu schnell für die Kameradrohne: Flori Lang.

VON Thomas Wyss

ABBA : «Waterloo »Dieg r össtePopbandevergewanndankNapoleon und silberner

R L DOUGLAS : «Kung Fu Fighting» BeknackterText,aberheisserDiscorhythmus, BARRYWHITE :«You ’retheFirst,theLast,myEverything» Dieser

R R Y J ACKS : « SeasonsintheSun» EinLiedübersSterben,das wie ein Hippie-

GROEG E M C C R A E : « Rock Your Baby» DaGwenMcCraezuspätinsStudio kam, 19 BOB AM R L E Y & T H E WA I LERS : «No Woman, NoCry» DieKruxdieserReggae-Hymne? Ihr

QUEEN : «KillerQueen »EinanrüchigerCallgirl-Song ver-

DAVIDBOWIE :«RebelRebel» EinGlamrock-Meilen stein, JOHNDENVER: «Annie’sSong»Einer der innigsten

SPARKS : «ThisTownAin’tBigEnoughforBothofUs» Theatralischer THE RUBETTES :«SugarBabyLove» DreiMinutenlang«Bop-shoo-waddy»

PATTILABELLE :«LadyMarmelade» EineOdeaneineProstituiere erklomm

Titel wirdbis heutefalschverstanden . Richtigwäre: «Nei n Frau , wei n e n i c h t . »

durte ihr Mannran –undwurdezumsexygroovenden O neH i tW o n d e r . 74

Abgesang klang – undMillionenHerzenberühre . bevor Discorhythmenbekanntwurden=Sensationshit! SchmachtfetzengehörbisheuteinsReperoirejedesHobbyCasanovas . HochwasserstiefeldenESC . Crazy! mit dem DavidBowieseinrebellisches, androgynes Alter Eg o outete. LiebesschwürederMusikgeschichte,entstandenaufeiner Skil i ffahr in Asp e n . Ar-Pop mit einemCowboyflmzitatalsTitel–vielorig inellerging s 1974 n ich t me h r . trällern? Niemals,dachtenalle.Unddochträllernesnochimmer a lle mit. weltweit dieHitparadenspitze–andereZeiten, andereSiten. half derBand,diedieKönig inimNamenträgt, zum Durchbruc h.

Die gute alte Schallpla t e hat vielero r s ausgedient. Doch diesen zwölf Songs konnten die letzten fünfzig Jahre nichts anhaben.

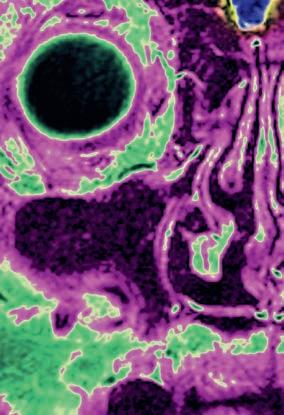

Nicht gerade über den Wolken, aber definitiv über den Dingen: Wie lebt es sich in fünfzig Meter Höhe? Ein Besuch in der Telli-Siedlung in Aarau.

VON Michèle Roten FOTOS : Anne Gabriel-Jürgens

Aussicht bis zum Jungfraujoch:

Bei Martin Alberts ist es still wie in den fernen Bergen.

Es ist ruhig im Telli-Quartier an diesem heissen Tag im Juni, einem der ersten des Sommers. Eine Mutter sitzt im Schatten eines Baums am Handy, den Kinderwagen neben sich. Jemand fährt mit dem Velo durch den Park in der Mitte zwischen den vier grossen Siedlungsgebäuden. Sie werden auch Staumauern genannt –weil sie, nun ja, mit ihrer leicht gebogenen, massiven Form ein bisschen wie Staumauern aussehen. An den Endpunkten sechs bis acht Stockwerke hoch, steigen die Wohnzeilen pyramidenartig auf bis zu fünfzig Meter und 19 Stockwerke an.

Es sind klotzige Bauten, riesige Wohnsilos, und trotzdem fühlt man sich nicht erdrückt von ihnen und überraschenderweise auch nicht beobachtet von den rund 2500 Augenpaaren, die in ihnen leben. Gleich vor den Wohnzeilen, noch im Schatten der überdachten Passerelle sind Kinderspielgeräte installiert, Wippen, Schaukeln, Klettergerüste. Und da stehen Einkaufswagen. Was instinktiv ein Gefühl von Verwahrlosung hervorruft, ist bei genauerem Hinsehen fein säuberlich organisiert mit Parkplatzschild und in der Wand verankerter Anschlusskette – und eines der beliebtesten Angebote der Telli: Man kann die Einkäufe aus dem nahe gelegenen Coop oder Denner im Wägeli bis in die Wohnung rollen und das Gefährt dann hier deponieren. Zweimal täglich wird der scheppernde Fuhrpark, der sich angesammelt hat, wieder zurückgebracht ins Einkaufszentrum unter dem 85 Meter hohen Hochhaus, das die Siedlung weitherum sichtbar macht: Es ist das höchste Wohngebäude im Kanton Aargau.

Steffen Möller streckt einem zur Begrüssung ein Tupperware mit Muffins entgegen. Sie sind von einer Bewohnerin. Der Hauswart der Wohnzeile C sagt, er könnte dick werden von all den Leckereien, mit denen er bedacht

«Das ist mein tägliches Training.»

Der Sommer nimmt Fahrt auf – eine zusätzliche Motivation für Hauswart Steffen Möller, die Treppe bis aufs Dach hochzusteigen.

Die Siedlung wirkt wie eine Art Utopia.

Schwierigkeiten des engen Zusammenlebens? In der Telli wird eine Menge unternommen, um der Anonymität entgegenzuwirken.

wird. Manchmal werden sie einfach vor seinem Büro abgestellt, manchmal kommt ein Anruf, er könne sich etwas abholen: «Vor allem ältere Mieter freuen sich halt auch einfach, wenn man vorbeikommt und ein paar Minuten mit ihnen plaudert», erzählt er. Für ihn ist das keine Nebenklausel seiner Arbeit, sondern integraler Bestandteil derselben: Seine Fähigkeit zuzuhören sei genauso wichtig wie seine Fähigkeit, einen tropfenden Wasserhahn zu reparieren.

Möller liebt seinen Job in der Telli. Vor allem weil er die Multikulturalität der Bewohner spannend finde, nicht zuletzt aber auch wegen der vertikalen Ausdehnung seines Arbeitsplatzes. Höhe ist sowieso sein Ding, in seiner Freizeit klettert der OutdoorFan gern oder geht wandern. Und jeden Morgen steigt er die Treppen hoch bis aufs Dach – «Das ist mein tägliches Training» –und geniesst dort ein paar Minuten die Stille und die Aussicht.

Weit weg und trotzdem Teil davon

Die Aussicht ist es natürlich auch, die Martin Alberts am meisten schätzt an seiner Wohnung im 18. und obersten Stock des Wohnhauses C: «Sie gibt mir Klarheit, Weitsicht, Ruhe und Entspannung. Und Ideen», sagt der Pflegefachmann. Damit bringt er auf den Punkt, was diverse Studien belegen: Durch weitläufige Aussichten mit wenigen Details wird das Gehirn in den «Big Picture»-Modus versetzt; dadurch, dass Objekte abstrahiert werden müssen, setzt ein kreativeres Denken ein. Zuvor wohnte Alberts im Wohnhaus A im vierten Stock und wusste: Irgendwann will er ganz weit oben wohnen. Mit der Sanierung der Gebäude von 2019 bis 2023 und den damit verbundenen Auszügen kam seine Chance. Nun stehen wir auf seiner grosszügigen Terrasse in fünfzig Meter Höhe, ein Springbrunnen plätschert friedlich vor sich hin. Alberts zeigt auf eine Bergkette am Horizont: «Da hinten sieht man das Jungfraujoch, das ist schon fantastisch!»

Es ist absolut still hier oben, was Alberts dabei hilft abzuschalten, wie er sagt. Aber er möge es auch, dass man abends und am Wochenende die Kinder höre oder ab und zu mal eine Veranstaltung im nahe gelegenen

Kulturzentrum KIFF. Und obwohl man sich irgendwie weit weg von allem fühle hier oben, sei ihm sehr wichtig, ein Teil der TelliGemeinschaft zu sein: Generell herrsche hier ein starkes Wir-Gefühl – sei es im Lift oder am Quartierfest.

Gegen Anonymität und Ängste

Das ist es vielleicht, was die Telli von anderen Hochhaussiedlungen unterscheidet. Denn neben positiven Eigenheiten wurden in Studien zum Leben in hohen Gebäuden auch einige negative Effekte festgestellt. Die meisten davon haben mit der Anonymität zu tun, die sich einstellt, wenn Nachbarn sich nur kurz im Lift treffen anstatt beim ausgedehnten Schwatz über den Gartenzaun: die Angst vor Kriminalität etwa oder ein generelles Gefühl der sozialen Unsicherheit. Der Vereinzelung in der namenlosen Masse wird in der Telli in beispielhafter Weise entgegengewirkt – die Begegnungsangebote scheinen endlos . Vom Tennisplatz über Outdoor-Fitnessgeräte bis hin zu Veranstaltungen des Gemeinschaftszentrums wird jedes Bedürfnis irgendwo aufgefangen. Selbst ein Büro für Soziales wurde auf Wunsch der Bewohner eingerichtet: Es unterstützt die Tellianer bei der Umsetzung ihrer Ideen und setzt sich auch ein für einen nachbarschaftlichen Austausch. In der Siedlung gibt es Spielgruppe, Kita und Kindergarten, die Schule ist praktischerweise gleich nebenan. Neben den Geräten vor den Wohnzeilen laden diverse Spielplätze ein, ein Fussballplatz, Minigolf und ein Planschbecken. Jetzt, am späteren Nachmittag, rennen Kinder über die Wiesen, einige Mütter haben im Schatten Decken ausgebreitet und lassen die Babys krabbeln, im Telli Treff sitzt eine Runde bei Kaffee und Kuchen zusammen. Sowohl Hauswart Möller wie Bewohner Alberts fällt nichts ein auf die Frage nach den Schwierigkeiten des engen Zusammenlebens – die Siedlung wirkt tatsächlich wie eine Art Utopia.

Als wir gehen, wird das Planschbecken geputzt und aufgefüllt, mehrere Kinder helfen dem Hauswart dabei. Die Telli läutet den Sommer ein.

Im Januar 1974 wurde er gegründet, schon ein halbes Jahr später veranstaltete der Quartierverein Telli das erste Tellifest – es sollte zu einer beliebten Tradition werden. Auch der diesjährige Jubiläumsevent am 31. August wurde von langer Hand und mit viel Liebe geplant von den freiwilligen Vereinsmitgliedern, mit Highlights wie einem Magier, Tanzshows, einer Lichtinstallation am Hochhaus und einem Kulturenbuffet. Dieser Punkt liegt Präsident Hansueli Trüb besonders am Herzen: Während vor fünfzig Jahren vor allem Schweizerinnen und Schweizer in der Telli wohnten, sind mittlerweile über siebzig Nationen vertreten. «Uns ist wichtig, dass diese Kulturen gelebt werden – nicht nur am Tellifest», sagt er. «Leider ist es nicht ganz leicht, Menschen mit Migrationshintergrund als Mitglieder zu gewinnen. Das Vereinsleben ist halt wirklich ein typisch schweizerisches Kulturgut.»

Rund 2500 Menschen aus siebzig Nationen wohnen in der Telli-Überbauung, die in Aarau ein eigenes Quartier bildet.

Unser Autor fährt 50 Kilometer zurück in die Vergangenheit – mit

einem Bianchi von 1974. Dabei fühlt er sich erstaunlich jung.

Das erste Gefühl: positive Überraschung. Denn kaum bin ich auf das alte Rennrad gestiegen und losgefahren, fühlt es sich nicht gross anders an, wie auf meinem zeitgenössischen Rennvelo unterwegs zu sein. Es rollt. Es fährt. Es geht ganz leicht. Gut, ein paar Unterschiede stelle ich schon fest. Ich hocke gebeugt auf dem Ding, mit gebogenen Armen wie ein Affe. Die Füsse stecken in alten, schmalen Lederschuhen, diese in Metallbügeln, mit Riemen festgezurrt. Und es knarzt und rattert, wenn ich den Gang wechsle. Ansonsten ist das Gefühl ziemlich vertraut: Es ist die Schönheit des Fahrradfahrens, es ist Leichtigkeit, es ist Freiheit.

Das zweite Gefühl ist: Angst. Oder eine leise Ahnung davon – doch man weiss ja, wie schnell so eine Ahnung von etwas eskalieren kann. Es ist die Logik der Physik, dass 85 Kilo Mensch auf einem Velo aus Stahl schneller und schneller und schneller werden, wenn es abwärts geht. Und an die Bremsen eines alten Fahrrads muss man sich erst einmal gewöhnen. Man muss ziemlich kräftig zupacken –und die Wirkung der angejahrten Felgenbremsen setzt eher zögerlich ein, ganz so, als wolle sich der Drahtesel überlegen, ob er überhaupt zum Stillstand kommen möchte. Eine Vollbremsung bei hohem Tempo will ich lieber nicht versuchen müssen, abruptes Stoppen gehört nicht unbedingt zum Konzept eines alten Rennvelos.

Doch nach einer Weile kehrt so etwas wie Vertrauen in das Material ein. Mensch und Maschine freunden sich an. Und sowieso: Man fährt ganz anders auf einem historischen Renner. Gemütlicher. Eleganter irgendwie. Vielleicht sogar würdevoller. Es ist mehr Genuss denn Sport. Es geht nicht um die auf

alten

dem Radcomputer gespeicherte Leistung oder Minuten und Sekunden, sondern um den Moment. Und je länger dieser dauert, desto besser. Wie eingangs erwähnt: Das Ding rollt hervorragend auf den schmalen, auf die Felgen geleimten Collé-Schlauchreifen; auch um die Kurven fährt es sich äusserst geschmeidig.

Mini-L'Eroica im Säuliamt

Das Rad unter meinem Hintern ist ein Bianchi –«MADE IN ITALY», wie stolz auf einem Kleber steht. Es ist ausgeliehen von einem Velofan namens Stefan Koepfli aus Luzern, der gut für ein paar Tage darauf verzichten kann, weil er noch 69 andere alte Renner im Keller stehen hat. Koepfli sammelt die Klassiker aber nicht nur, er bewegt sie auch leidenschaftlich gern, alljährlich etwa an der L’Eroica, einer Radsportveranstaltung für Velos mit Baujahr 1987 oder älter (es wird strikt darauf geachtet) durch die Toscana, Startpunkt Gaiole in Chianti.

Ich bin leider nicht in der Toscana unterwegs, sondern bloss im zürcherischen Säuliamt, auf meiner Hausrunde, der Reppisch entlang und zum Türlersee, schon hundertmal gefahren, die ideale Referenz also, um herauszufinden, was anders ist bei einem Rennvelo, das ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat. Auch andere Gümmeler und Gümmelerinnen sind unterwegs, man grüsst sich, sagt «Hoi» oder lupft lässig den Finger, das gehört zur Gümmeler-Etikette (und wenn einer nicht zurückgrüsst, sondern stur vorbeidonnert, dann sagt man leise: «Tubel»); und es dünkt mich, dass der eine oder die andere etwas neidisch auf mein Bianchi blickt. Denn es ist völlig klar: Früher waren die Velos schöner (wie so vieles andere auch, zum Beispiel Autos … seufz!).

Die klassische Geometrie der filigranen und dennoch robusten Stahlrohre hat eine Eleganz, die den aerodynamisch optimierten Rennhobeln von heute komplett abgeht. Das Bianchi ist aus Stahl und Aluminium, heute

Es geht nicht um Minuten und Sekunden, sondern um den Moment: Max Küng im Reppischtal.

ist die Regel: Plastik aus Fernost. Zur Hausrunde gehört auch die harmlos klingende Riedstrasse, die es jedoch in sich hat. Eigentlich verdient sie den Namen Strasse nicht wirklich, es ist nur ein schmaler Weg. Hinter einem Pferdehof versteckt, führt er in den bewaldeten Hang hinein. Der Belag ist schlecht, und schnell wird der Weg zum Stutz, also steil, sausteil, doch das Bianchi ist erstaunlich willig. Zu meiner Überraschung schaffe ich den Hoger, zwar arg ächzend und schnaufend, aber ohne absteigen zu müssen (oder in den Bügelpedalen gefangen zum Stillstand kommend langsam seitlich auf den Latz zu fliegen).

Fingerspitzengefühl und weiche Knie

Zur Gewöhnung an das Fahren eines klassischen Rennvelos gehört auch eine leichte motorische Umschulung respektive Rückbesinnung: Die Schaltung bedient man nicht wie heute bequem am Lenker, sondern mit zwei Hebeln am Unterrohr. Die Gänge sind nicht indexiert, es braucht folglich ein gewisses Mass an Fingerspitzengefühl (oder Erfahrung), um sie sauber zu wechseln. Und man hat bloss zwölf Gänge zur Auswahl (heute in der Regel vierundzwanzig), zudem andere Kettenblatt- und Ritzelgrössen, kurz gesagt: weniger Möglichkeiten. Und vor allem bergaufwärts ist eine härtere Gangart verlangt, was nicht nur anstrengender ist, sondern auch tüchtig auf die durch moderne, leichte Übersetzungen verweichlichten Kniegelenke gehen kann.

Die Firma Bianchi baut seit 1885 Fahrräder, mit ihnen wurden Menschen zu Helden, Fausto Coppi etwa, der mehrmalige Weltmeister und fünffache Giro-d’Italia-Sieger, «il Campionissimo» genannt, «Champion der Champions». Aber auch Jan Ullrich war auf Bianchi unterwegs, bevor er seinen steilen Doping-Drogen-Alkohol-Absturz hinlegte. Noch ein Wort zur unschlagbaren Schönheit der Farbe des Bianchi: Sie heisst Celeste, Himmelblau, und ist auch heute noch die

Mit ihnen wurden Menschen zu Helden.

markentypische Lackierung. Es kursieren verschiedenste Geschichten, wie Bianchi zu dieser Farbe kam, die schönste davon: Firmengründer Edoardo Bianchi durfte der italienischen Königin Margherita (nach ihr ist übrigens auch die Pizza benannt) das Fahrradfahren beibringen. Er war dabei so fasziniert von ihrem Blick und ihrem Antlitz, dass er fortan seine Räder in der Augenfarbe der Regentin lackieren liess. Se non è vero, è ben trovato.

Eine Schraube locker

Je vertrauter ich mit dem Bianchi werde, desto mehr steigt meine Laune; singend und summend geht es bald über die Felder, das Gras steht hoch, die Äcker sind mohnblumengespickt, es geht vorbei am Türlersee und über die Hügel zurück ins Reppischtal. Als die Vorderradbremse auf der nicht zu scharfen Schussfahrt zu stottern beginnt – es ruckelt erst fein, dann mehr und mehr –, halte ich am Strassenrand. Die Schraube, mit der die Bremse an der Gabel montiert ist, hat sich etwas gelockert. Schnell ist sie wieder festgezogen – ein bisschen Werkzeug dabeizuhaben, ist nie verkehrt –, und es geht weiter. Bis die Kette bei einem unsauberen Schaltmanöver runterfällt. Alterserscheinungen, das gehört dazu, ist ganz natürlich.

Schlusserkenntnis nach 50 Kilometern Fahrt durchs Säuliamt mit dem Bianchi: Früher war nicht alles besser – aber schöner! Und auch auf einem alten Göppel mit einem halben Jahrhundert auf dem Tacho erlebt man das geniale Gefühl der Leichtigkeit und Geschwindigkeit, das ein Rennvelo bieten kann. Das Ding mag alt sein, aber das Gefühl, das man beim Fahren empfindet, ist definitiv jung und lebendig. Denn ein Velo ist ein Velo: einfach eine geniale Erfindung.

Schlusserkenntnis am Tag danach: Die Kniegelenke melden sich, vor allem das rechte hat zu jammern. Und ich spüre den Hintern. Aber der Kopf sagt: Tutto okay! Es war wunderbar.

Willkommene Ausrede für eine kleine Pause: blühender Mohn.

Formschöner Sattel, ergonomisch suboptimal Ersatz-Collé (Must!)

Felgen- statt Scheibenbremse

Filigrane Stahlrohre statt Carbon

Aufgeleimte Schlauchreifen

Halb so viele Gänge wie heute

Bremskabel nicht im Lenker integriert

Rennhandschuhe von damals

Schalthebel am Unterrohr

Unrasierte Beine – wie 1974

Ästhetisch, aber schwer: Gabel

Schmale Wettkampfschuhe Pedal mit Bügel und Lederriemen

Vor fünfzig Jahren steckte die Zukunftsforschung noch in den Kinderschuhen. Wie lässt sich heute von gestern auf morgen schliessen? Wir fragten Zukunftsforscher Georges T. Roos.

VON Nicole Althaus

ILLUSTRATION Adrian Hablützel

Herr Roos, andere lesen Kaffeesatz, Sie lesen Daten. Wie kann man daraus Prognosen erstellen?

Zukunftsforscher prognostizieren nicht. Niemand kann die Zukunft voraussehen. Aber man kann die gesellschaftlichen und technologischen Treiber herausfiltern, welche die Rahmenbedingungen unseres Daseins verändern. Diese Treiber heissen Megatrends.

Die künstliche Intelligenz etwa?

Genau davon reden jetzt alle. Natürlich wird die KI unseren Alltag verändern, mehr noch als damals

das Smartphone. Doch vieles, was fantasiert wird, können wir gar nicht voraussehen. Bezogen auf die KI befinden wir uns im Verblüffungsmodus.

Wie meinen Sie das?

(Schmunzelt.) Die Zukunftsforschung sagte schon vor Jahren voraus, dass smarte Maschinen einen enormen Einfluss haben werden. Das Publikum nahm das regungslos zur Kenntnis, bis ChatGPT auftauchte. Das hat alle in helle Aufregung versetzt. Die Art und Weise, wie wir mit Innovationen umgehen , läuft immer ähnlich ab. Zuerst haben Menschen überrissene Erwartungen,

weil sie verblüff t sind. Darauf folgt Ernüchterung und schliesslich die realistische Adaption.

Was hat man früher im Verblüffungsmodus falsch vorausgesagt?

In der Technikeuphorie der 1980er Jahre etwa hat man von fliegenden Autos geträumt. Heute gibt es zwar Personendrohnen, aber der Individualverkehr fi ndet immer noch auf der Strasse statt . Genau so wird die KI unseren Alltag umkrempeln, viele Jobs obsolet machen und neue schaffen. Aber die KI wird nie sein wie ein Mensch Elon Musk, der behauptet, die KI werde bald dem intelligentesten Menschen überlegen sein, ist zwar ein visionärer Unternehmer, aber ein lausiger Philosoph. Menschsein ist mehr als intelligente Antworten geben zu können. Umarmen Sie mal eine KI!

Braucht ein Zukunftsforscher philosophische Fähigkeiten?

So würde ich es nicht sagen. Aber Zukunft sforscher bedienen sich wie Philosophen der Hermeneutik. Wir versuchen, den Text des Wandels zu interpretieren.

«Elon Musk ist zwar ein visionärer Unternehmer, aber ein lausiger Philosoph.»

Zum Beispiel?

Stellen wir uns vor, eine Maschine beantwortet all unsere Fragen. Welche Form von Wissen wird dann noch gefragt sein? Gerade nicht das Spezialistenwissen, sondern das Einordnungswissen. Die KI wird mir zu allem Information liefern, aber das nützt mir nichts, wenn ich keine Wissensstruktur in mir selbst habe, die mir erlaubt, abzuschätzen, ob die Information überhaupt stimmen, und wie ich sie mit anderem in Relation stellen kann.

Sind in Zukunft wieder Universalgelehrte à la Alexander von Humboldt gefragt?

Das habe ich mir auch schon überlegt. Sicher wird es mehr Allgemeinals Spezialistenwissen brauchen. Vernetzen, Zusammenhänge erkennen, die richtigen Fragen stellen, die richtigen Schlüsse ziehen – das wird wohl immer wichtiger.

Georges T. Roos gilt als führender Zukunftsforscher der Schweiz. Seit 1997 analysiert er die treibenden Kräfte des gesellschaftlichen Wandels. Er ist Gründer des privat finanzierten Zukunftsforschungsinstituts ROOS Trends & Futures und Co-Präsident von swissfuture. Seine Zeitdiagnosen weisen in die Zukunft unserer Gesellschaft in der globalisierten Welt, benennen die Herausforderungen, stellen die Risiken unverblümt dar, betonen aber immer auch nachdrücklich die Chancen.

● kultinno.ch

Welcher Megatrend ausser der Digitalisierung wird unser Leben noch verändern?

Ich bin überzeugt, dass die Menschen total unterschätzen, welche Konsequenzen der demografische Wandel hat. Politisch haben wir bei der AHVAbstimmung einen Vorgeschmack bekommen, wie sich in einer Gerontokratie die Interessen der Pensionierte an der Urne durchsetzen. Doch was es heisst, wenn Afrika der jüngste Kontinent sein wird und seine Bevölkerungszahl verdoppelt, während Europa als einziger Kontinent schrumpft , können wir uns schwer vorstellen. Da kommt in den nächsten dreissig Jahren eine riesige Transformation auf uns zu. Sie ist in der Geschichte der Menschheit einmalig.

Wie verlässlich sind denn die globalen Bevölkerungsprognosen?

Es müsste schon ein Worst-CaseSzenario eintreten, um die Bevölkerungsstruktur zu verändern. Eine ansteckende Krankheit in Form einer Pandemie etwa, die nicht ein paar Millionen, sondern Milliarden Opfer kosten würde. Oder ein extrem seltenes Ereignis wie der Ausbruch eines Supervulkans, der den Himmel über Jahre verdunkelt. In einem solchen Fall würden aber fast alle Zukunftsannahmen überholt sein. Tatsache ist: Die Kinder, welche die Demografi e bestimmen, sind schon auf der Welt. Und die Lebenserwart ung steigt weiter.

Können Sie sagen, was es im Alltag bedeutet, wenn in den nächsten zwanzig

Jahren rund 25 Prozent der Bevölkerung über 65 sein werden?

Corona hat uns aufgezeigt, wie gross der Mangel an Pflegepersonal in der Schweiz, ja in ganz Europa ist. Wenn die Bevölkerung zunimmt, die Anzahl Menschen im erwerbsfähigen Alter aber stagniert, wie es in der Schweiz bis 2050 der Fall sein wird, wird der Arbeitskräftemangel zu einem strukturellen Problem. In einer alternden Gesellschaft wird jedes Kind zu einer Art Rarität, von den Eltern, Grosseltern, Tanten und Onkeln gefördert, geschützt, beobachtet, verwöhnt. Unsere Gesellschaft versteht noch nicht wirklich, wie sie mit diesem absoluten Novum umgehen soll, dass ein derart grosser Anteil der Bevölkerung im Pensionsalter sein wird.

Wird es Familienghettos und Altersghettos geben?

Davon gehe ich nicht aus. Bedenken Sie, dass die heutigen Alten lange noch jung sind. Schon heute ist eine Abkehr von Altersheimen sichtbar, neue Wohnformen werden ausprobiert. Der Trend geht eindeutig dahin, möglichst lange in der eigenen Wohnung zu leben. Mithilfe von Robotern wird das in Zukunft wohl noch länger möglich sein.

Die Gesellschaft altert, junge Menschen fehlen, das Durchschnittsalter wird immer höher. Was macht das mit uns?

Sie sprechen den Megatrend Biotransformation an. Für Zukunftsforscher ist es wichtig, das nächste grosse Ding zu erkennen: die Dampfmaschine, die

Elektrifizierung, die Digitalisierung. Ich glaube, das nächste richtig grosse Thema kommt aus der biologischen Forschung.

Die Gen-Schere CRISPR etwa?

Auch - aber auch Errungenschaften aus der synthetischen Biologie. Wir können heute lebensfähige Zellen künstlich erzeugen. Der Megatrend umfasst Innovationen in allen Bereichen, neue Materialien, Saatgut, das an die klimatischen Veränderungen angepasst ist, medizinische Fortschritte. Alles, was der Menschheit ermöglicht, die Natur zu verbessern.

Ist der unsterbliche Mensch die Zukunft?

Ich lese gerade das Buch des Harvard-Professors und Molekularbiologen David Sinclair und bin überwältigt: Er geht der Frage nach, warum der Mensch altert und warum das nicht nötig sei.

Das klingt wie Science-Fiction. Ja. So, wie die Mondlandung es lange war. Die Langlebigkeitsforschung erklärt das Altern zur Krankheit – und zwar zur tödlichsten aller Krankheiten. Wenn es gelingt, den Alterungsprozess zu stoppen, würde das langfristig sämtliche demografischen Prognosen auf den Kopf stellen. Ich persönlich finde das keine wünschenswerte Zukunftsvision. Länger gesund sein im Alter allerdings möchte ich schon. Als Zukunftsforscher versuche ich, nicht nur negative, sondern vorab

positive Narrative aufzustellen. Es ist ja nicht so, dass alles schlechter wird.

Zum Beispiel?

In Fragen der Ökologie etwa haben wir bisher kein positives Narrativ für ein nachhaltiges Leben entwickelt. Umweltfreundlichkeit assoziieren die meisten mit Verzicht, Einschränkung, Verbot, weshalb es bei vielen Menschen bei Lippenbekenntnissen bleibt. Wenn man demokratische Gesellschaften nachhaltiger machen will, braucht es positive Botschaften – einen Fokus auf das, was man gewinnen könnte.

So wie beim Minimalismus-Trend?

Genau. Marie Kondo hat mit ihrem Ordnungsprinzip etwas negativ Konnotiertes ins Positive gedreht: Aufräumen, Entrümpeln, Minimalismus wurde zum Lifestyle, der befreit und Raum für andere Prioritäten im Leben schafft. Hätte sie ihr Buch darauf fokussiert, den Haushalt zu verkleinern, weil man sich die Miete nicht mehr leisten kann, wäre es kaum ein Bestseller geworden.

Herr Roos, geben Sie uns einen positiven Ausblick.

Viele Innovationen werden zu einem besseren Leben beitragen. Nehmen wir zum Beispiel die Forschung am Mikrobiom. Sobald wir unser Mikrobiom besser verstehen, können wir ganz neue, individualisierte Therapien für viele Krankheiten entwickeln, auch psychische. Fossile Rohstoffe werden wir deutlich reduzieren können und den CO2-Fussabdruck verkleinern, unter anderem durch lebendige Fabriken, die Ersatzstoffe liefern. Auch KI hat ein grosses Potenzial, Teil der Lösung vieler globaler Herausforderungen zu sein –wenn wir sie verantwortungsvoll einsetzen. Da tut sich eine neue, spannende Welt auf.

Herzlich willkommen in der Welt der Coop Rechtsschutz: Auf den nächsten Seiten tauchen Sie ein in eine wahre

Geschichte und erfahren, wie wir mit aussergewöhnlichen Fällen umgehen.

Unser dienstältester Mitarbeiter erzählt, wie sich der Alltag bei der Coop Rechtsschutz in den letzten 50 Jahren verändert hat. Und sieben unserer Mitarbeitenden orakeln, was sie mit 50 Millionen Franken tun würden, wenn sie überraschend im Lotto gewännen. Viel Vergnügen!

Die Lösungsansätze der Coop Rechtsschutz sind zuweilen ziemlich unkonventionell, wie der Fall aus Meiringen zeigt.

VON

Noch Mitte November war in der SRF-Sendung «Meteo» von «frühlingshaften Temperaturen» die Rede gewesen. Nun aber, zwei Wochen später, hatte in der Schweiz quasi über Nacht der Winter Einzug gehalten. Und, das zeigte sich rasch: Er war gekommen, um zu bleiben.

Besonders prekär präsentierte sich die Situation im Berner Oberland. In Meiringen etwa, bekannt als Pilgerort von Sherlock-Holmes-Fans (der berühmteste Detektiv der Welt soll hier am 4. Mai 1891 mit seinem Widersacher Moriarty in den tosenden Reichenbachfall gestürzt sein), war binnen Tagen mehr Schnee gefallen als in den beiden vorherigen Wintern zusammen. Hinzu kamen die frostigen Temperaturen: Getrieben von eisigen Sturmwinden, touchierten sie Nacht für Nacht den zweistelligen Minusbereich.

Den Mosimanns* machte ein strengerer Winter in der Regel nichts aus; als alteingesessene Meiringer hatten sie sich längst an die Wetterkapriolen gewöhnt, die hier oben zum Alltag gehörten wie der Luftwaffenstützpunkt, die «Merängge», Postautos und Sennenhunde. Doch diesmal galt nicht die

Regel, es herrschte der Ausnahmezustand: Aus unerklärlichen Gründen war nämlich die Wärmepumpe ausgefallen, die man sich vor Jahren von einer Berner Heizungskonstruktionsfirma hatte einbauen lassen.

In einer Wohnung hätte man dem Problem zumindest vorübergehend mit mobilen Elektroheizkörpern begegnen können. Aber die fünfköpfige Familie lebte in einem zweistöckigen Haus mit sieben teils verwinkelten Zimmern: In einem so geräumigen Gebäude vermögen solche Heizlüfter nichts auszurichten.

Das Drama spitzt sich zu Natürlich rief Kurt Mosimann umgehend die Firma an, mit der er nach dem Einbau des Heizsystems auch einen Wartungsvertrag abgeschlossen hatte. Man riet ihm, die Anlage runterzufahren und neu zu starten. Gesagt, getan – doch der gewünschte Effekt blieb aus. Mosimann rapportierte den Misserfolg nach Bern, verbunden mit der Bitte, raschmöglichst einen Techniker vorbeizuschicken, das Haus fühle sich inzwischen an wie ein Kühlschrank, seine tapfere Familie leide.

Zwei Tage später klingelte es an der Türe. Als sich der Heizungsfachmann zwei Stunden später verabschiedete,

war aus der schlechten eine dramatische Situation geworden. Der Befund des Experten: Die Wärmepumpe sei irreparabel defekt, sie müsse ersetzt werden. Allerdings, es tue ihm leid, würde sich diese Arbeit wegen voller Auftragsbücher frühestens im Frühling bewerkstelligen lassen.

Wieder griff Kurt Mosimann zum Telefon. Diesmal jedoch wählte er die Nummer der Coop Rechtsschutz, wo er vor Jahren eine umfassende Versicherung abgeschlossen hatte, die auch das Modul «Eigentum selbstbewohnt» einschloss. Dass er bei Stefan Baur an einen nicht nur empathischen, sondern auch kompetenten Ansprechpartner gelangt war, merkte Mosimann an dessen präzisen Rückfragen. Tatsächlich hatte Baur vor seiner Juristenkarriere eine Erstausbildung als Planer in einer Kältetechnikfirma absolviert. Da es bei der Wärme- und bei der Kältetechnik, salopp gesagt, um mehr oder weniger dasselbe mit umgekehrten Vorzeichen geht, war er in diesem Fall also nichts Geringeres als ein Mann «vom Fach».

Als solcher rief er dann selbst bei der Heizungsbaufirma in Bern an. Was man ihm am Telefon schilderte – unter anderen war die Rede von einem kaputten Verdampfer –, habe nicht wirklich Sinn ergeben, sagt er heute auf

Nachfrage am Telefon. «Ich hatte den zwiespältigen Eindruck, man hatte gar nicht versucht, das Problem zu eruieren, gar nichts ausprobiert. Stattdessen wollte die Firma den Mosimanns einfach ein neues Modell verkaufen, was meiner Schätzung nach eher mehr als 10 000 Franken gekostet hätte.»

Schliesslich kontaktierte CoopRechtsschutz-Experte Stefan Baur einen ehemaligen Kollegen der Kältetechnikfirma. Obwohl dieser wegen des plötzlichen Wintereinbruchs kaum freie Zeit hatte, ging er im «Kühlschrankhaus» in Meiringen vorbei, um sich das Problem anzuschauen. Er benötigte eine halbe Stunde, um den tatsächlichen Schaden zu finden: Ein kleines Leck in der Nähe des Ventils hatte zum Ausfall der Wärmepumpe geführt. Nachdem das «Loch» geflickt und Kältemittel ein gefüllt worden war, hatte das Frieren endlich ein Ende.

Doch da war noch der Wartungsvertrag. Notabene mit einem Servicepartner,der Kurt Mosimanns Vertrauen komplett verloren hatte. Also suchte Jurist Baur nochmals das Gespräch, diesmal direkt mit dem Geschäftsleiter der Berner Heizungsbaufirma. Dabei konnte er per Einigungsvorschlag erwirken, dass der Vertrag aufgelöst wurde und sein Klient den Rest der bereits bezahlten Jahrespauschale zurückerstattet bekam.

Tage später erhielt Stefan Baur Post aus Meiringen. Das Paket enthielt nicht nur ein Dutzend Meringues der besten Dorfbäckerei, sondern auch Kurt Mosimanns Dankesschreiben, in dem zu lesen war: «Sehr geehrter Herr Baur. Grandios, der Effort, den Sie geleistet haben! Einen super Kältetechniker haben Sie da aufgetrieben. Bravo! Die Heizung heizt wieder, die ganze Reparatur wird mich ca. 112 Franken plus Kältemittel kosten, alles in allem etwa 500 Franken. Herzlichen Dank, jetzt macht dieser Winter Spass!»

* Name anonymisiert

Michael Beugger über das ungewöhnliche Vorgehen im «Heizungsfall» und die grundsätzliche Haltung der Coop Rechtsschutz bei der Lösungssuche.

Herr Beugger, wie würden Sie die Philosophie der Coop Rechtsschutz beschreiben?

Philosophie ist vielleicht ein grosses Wort. Aber unsere Grundhaltung ist klar kundenorientiert. An erster Stelle steht der Nutzen der Kundinnen und Kunden: Ihr Problem soll so effizient wie möglich gelöst werden, sodass sie wieder frei von Sorgen durch den Alltag gehen können.

Selbst wenn dabei, wie im vorliegenden «Heizungsfall», ein unkonventioneller Weg beschritten werden muss?

Genau. Das aufgezeigte Beispiel ist sicher nicht die Norm, aber es ist bei Weitem auch kein Einzelfall. Es geht bei uns immer darum, der Kundin oder dem Kunden zu vermitteln: «Wir sind da, wir stehen an Ihrer Seite, wir wollen für Sie eine praktikable Lösung finden. Wenn nötig auch mit ungewöhnlichen Methoden.»

Umgangssprachlich formuliert: «Es menschelet» bei der Coop Rechtsschutz. Zweifellos. Denn wer sich ernst genommen fühlt, kann besser damit umgehen, wenn trotz aller Bemühungen mal keine optimale Lösung gefunden

Jurist Michael Beugger ist Leiter des Praktikantenteams der Coop Rechtsschutz und betreute auch das Team, das sich um den «Heizungsfall» kümmerte.

werden kann. Das Engagement gilt bei uns eben nicht allein für den streng juristischen Bereich, sondern auch und insbesondere bei der menschlichen Unterstützung.

Nochmals zum aufgezeigten Fall: Ein immenser Vorteil war zweifellos die passende Sanitär-Erstausbildung des zuständigen Juristen. Auch das ist bei einer Rechtschutzversicherung wohl eher Ausnahme denn Regel?

Fakt ist, dass wir bei der Coop Rechtsschutz das CV einer Bewerbung genau studieren und nach verborgenen Talenten absuchen. Vielleicht beschäftigt sich jemand in der Freizeit mit der Jagd, jemand besitzt ein Segelbrevet, hat mal einen Handwerksberuf ausgeübt, was auch immer. Weil all dieses Wissen in einem künftigen Rechtsschutzfall von Nutzen sein könnte, interessiert uns das. Und in der Praxis ist solches Vorwissen tatsächlich sehr oft relevant, das zeigt sich in den Team-Meetings, wo wir unsere Fälle oft gemeinsam durchgehen und voneinander lernen.

Die Coop Rechtsschutz schaut auf eine erfolgreiche

Vergangenheit zurück und ist für die Zukunft bestens gerüstet.

1974 1981 1979 1984 1992

1993 1994 Zeitraffer

Gründung der Coop Rechtsschutz AG durch die Coop Lebensversicherungs-Genossenschaft (Coop Leben), den Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB), die Coop Schweiz und die Vereinigung Schweizerischer Angestelltenverbände (VSA).

Prämieneinnahmen: CHF 238 087

Schadenfälle: 202

Anzahl Vollzeitstellen: 3

Um unsere Kundinnen und Kunden in der Westschweiz noch besser bedienen zu können, eröffnen wir in Lausanne eine Filiale.

Wir lancieren den «Multi-Rechtsschutz», die clevere Kombination von Verkehrs-, Privat- und Konsumentenrechtsschutz.

Prämieneinnahmen: CHF 1,72 Mio.

Schadenfälle: 1160

Anzahl Vollzeitstellen: 11

Start der Zusammenarbeit mit der Krankenkasse Helvetia (später HeIsana) und mit Helvetia Versicherungen.

Die Coop Rechtsschutz eröffnet eine Filiale in Bellinzona und verbessert dadurch den Kundenservice in der italienischsprachigen Schweiz.

Prämieneinnahmen: CHF 10,37 Mio.

Schadenfälle: 5272

Anzahl Vollzeitstellen: 23

2016 2021 2022 2014 2008 2013 2004 2023

Prämieneinnahmen: CHF 12,40 Mio.

Schadenfälle: 11 567

Anzahl Vollzeitstellen: 29

Wir lancieren die neue Marketingstrategie «einfach anders»: konsumentenfreundlich und grosszügig in den Leistungen –unkompliziert und lösungsorientiert in der Zusammenarbeit.

Das Magazin mit dem Namen CORE gewährt auf unterhaltsame Art Einblick ins Unternehmen und in Rechtsfälle, widmet sich aber grundsätzlich einem übergeordneten Thema. Es erscheint einmal jährlich.

Prämieneinnahmen: CHF 41,11 Mio. Schadenfälle: 24 869

Anzahl Vollzeitstellen: 69

Die Coop Rechtsschutz verteidigt ihren Spitzenplatz und bestätigt nach 2011 den 1. Rang im «K-Tipp»-Ranking der besten Rechtsschutzversicherungen.

An der Fachtagung wollen wir Strategien entwickeln für bessere gesetzliche Rahmenbedingungen.

Künstliche Intelligenz (KI) ist das Thema der Stunde: Auch wir setzen vermehrt darauf – und gehen mit dem ETH AI Center eine Partnerschaft ein.

Prämieneinnahmen: CHF 77,60 Mio.

Schadenfälle: 44 477

Anzahl Vollzeitstellen: 126,8

Was würdest du tun, wenn du im Lotto 50 Millionen gewinnst? Das haben wir sieben Mitarbeitende gefragt – und berührende Antworten erhalten.

Buch schreiben

Doriane Bättig, Anwältin

«Natürlich würde ich die Menschen verwöhnen, die ich liebe. Ich würde intelligente ökologische und ethische Projekte unterstützen, etwa die NGO Sea Shepherd und auch die Krebsforschung. Vor allem aber würde ich ein Buch schreiben – und mir damit einen Kindheitstraum erfüllen. Ganz sicher aber würde ich aufbrechen zu grossen Abenteuern, unbekannte Länder entdecken, durch den Dschungel wandern und so viele Sonnenuntergänge beobachten wie nur möglich. Ich würde den grössten Luxus geniessen, den es gibt: Zeit ganz ohne Zwang und Alltagsstress.»

Patrick Kellenberger, Leiter Vertrieb

«Vor nicht allzu langer Zeit wäre ein Lottogewinn von einer Million schon ausserordentlich gewesen. Bei sogar 50 Millionen komme ich ziemlich ins Träumen und stelle mir vor, wie ich als Neo-Multimillionär am Sandstrand meiner Privatinsel liege, eine Caipirinha in der Hand, den Sonnenuntergang vor Augen … Doch schon klingelt das Telefon, ein Kunde holt mich in die Realität zurück. Eigentlich eine schöne Realität, denn was soll ich mich jahrein, jahraus an einem Strand langweilen? Das Leben ist auch ohne 50 Millionen wunderbar.»

Marvin Nikles, Jurist

«50 Millionen – damit könnte man rund 1000 Bitcoins kaufen, 100 Luxusautos oder David Copperfields Privatinsel Musha Cay auf den Bahamas. Doch was würde ich tatsächlich tun mit einem solchen Vermögen – ausser vernünftige, aber langweilige Sachen wie Sparen, Investieren und Spenden? Ich würde meiner Heimatstadt Aarau eine Flussbadi finanzieren. Bereits vor hundert Jahren gab es eine Aarebadi. Sie musste aufgrund der damaligen schlechten Wasserqualität schliessen. Das wäre heut anders, zum Glück. Neben dem existierenden Freibad hätten die Aarauerinnen und Aarauer mit einer Aarebadi wieder mehr Möglichkeiten, sich in den heissen Sommern abzukühlen.»

Roland Hunziker, Leiter Informatik

«Die eine Hälfte würde ich anlegen, mit der anderen Träume verwirklichen: reisen, das Haus umbauen, Helikopter fliegen lernen, eine Ausbildung zum Hundetrainer machen und Lizenzen erkämpfen, um mich auf den Autorennstrecken dieser Welt auszutoben. Natürlich würden meine Familie und meine Freunde nicht zu kurz kommen, und auch für grosszügige Wohltätigkeitsspenden würde das Geld reichen.»

Benoît Santschi, Marktverantwortlicher Romandie

«Ich würde ein riesiges Fest veranstalten und dann meiner Frau und den Kindern sagen: Packt die Koffer! Wir würden 50 Länder auf fünf Kontinenten bereisen, ohne Zeitdruck, ohne Verpflichtung. Einfach gemeinsam jeden Moment geniessen. Wir würden unser Vermögen teilen mit jenen, die Hilfe brauchen, und wir würden nie vergessen, wie viel Glück wir haben. Natürlich würde es auch auf einer solchen Reise Höhen und Tiefen geben, so wie überall und mit jedem Budget. Aber wir würden sehr viel lernen: Es wäre ein ideales Fundament für die Zukunft unserer Kinder.»

Meron Ermias, Azubi Fachfrau Kundendialog

«Ich würde in bedürftigen Ländern Schulen bauen und möglichst viele Brunnen mit frischem Wasser. Und natürlich würde ich die Träume meiner Liebsten erfüllen und für sie und mich ein Traumhaus am See erstehen. Ich würde in Kryptowährung und in sichere Anlagen investieren. Und mit dem Rest würde ich um die Welt reisen – einfach und unkompliziert, weil ich mir davon unvergessliche Erlebnisse erhoffe.»

Marijana Jevtovic, Anwältin