38 minute read

architettura Moderna

from L'eredità Italiana Nella Repubblica Dominicana

by The Italian Legacy in Philadelphia and in the Dominican Republic

L’ingegner Guido D’Alessandro e la costruzione del Palazzo Nazionale

eMiLio José brea garcía Membro fondatore dell’Ordine degli Architetti della Repubblica Dominicana

La costruzione dell’edificio sede del governo della Repubblica Dominicana è strettamente legata alla vita e alla personalità di un ingegnere italiano giunto nel paese nel 1927. Una vita che perlopiù trascorre nel quadro di un processo di trasformazione concettuale, ideologica e teorica dell’architettura occidentale. Quando Guido D’Alessandro Lombardi arrivò sull’isola aveva 32 anni, carico di sogni e con il titolo di Ingegnere Meccanico e Industriale rilasciatogli nel 1925 dal Politecnico di Torino.1 Una laurea conseguita a 30 anni e su cui probabilmente aveva influito l’ambiente della fiorente città industriale in cui il giovane aveva svolto i suoi studi. L’anno della laurea coincise con l’Esposizione Internazionale di Arti Decorative e Industriali moderne di Parigi, un evento di enorme ripercussione in cui vennero mostrati al mondo i progressi tecnologici e artistici del tempo; tra le eredità di quell’avvenimento epocale rimane il termine Art Déco, coniato proprio per indicare la novità stilistica che avrebbe influito significativamente sulle forme architettoniche. D’Alessandro Lombardi era stato invitato nella Repubblica Dominicana dall’imprenditore Amedeo Barletta, all’epoca console generale d’Italia a Santo Domingo. Una volta conseguita la laurea, nel 1926 Guido D’Alessandro aveva in mente di emigrare a New York. Fu allora che ricevette l’invito dal signor Barletta, così formulato: «Guido, negli Stati Uniti non saresti che un granello di sabbia sulla spiaggia. A Santo Domingo, saresti la spiaggia».2 Con lo scoppio della Prima guerra mondiale, nel 1915, D’Alessandro Lombardi era stato costretto ad arruolarsi; nel 1916 si trovava sul fronte austriaco e qui l’anno successivo era stato ferito in combattimento. Ricoverato nell’Ospedale Militare di Roma era stato assegnato, ancora convalescente, alla Scuola Militare di Modena. Tornato sul fronte di guerra era stato nuovamente ferito e nel 1919 aveva ottenuto il congedo definitivo. Quando l’ingegner D’Alessandro arrivò nella Repubblica Dominicana i fermenti dell’architettura mondiale facevano presagire progressi verso una nuova modernità. In quell’anno furono resi noti i premi del concorso internazionale per la sede della Società delle Nazioni, a Ginevra, un concorso leggendario che alimentò numerosi dibattiti sulle nuove forme e la concezione degli spazi dell’architettura occidentale. Una volta a Santo Domingo, D’Alessandro partecipa al concorso per la costruzione del porto di Montecristi e lo vince. La conclusione dell’opera coincide con la destituzione del presidente Horacio Vásquez; D’Alessandro rientra quindi in Italia, a Bovino, in provincia di Foggia, il paese in cui era nato il 16 dicembre 1895 e dove lo attendevano i suoi genitori, Luigi D’Alessandro ed Emilia Lombardi. In Europa intanto i cambiamenti si susseguono. Nel 1928, al Castello di La Sarraz, nel Cantone svizzero di Vaud, sotto l’egida di un gruppo di architetti interessati a creare un momento di confronto sulle nuove linee direttrici dell’architettura e sulla devastazione bellica, si tiene il Primo Congresso di architettura moderna, ricordato in seguito come ciaM. 3 A Santiago, in Cile, l’Unión Panamericana, l’organismo predecessore dell’osa (Organizzazione degli Stati

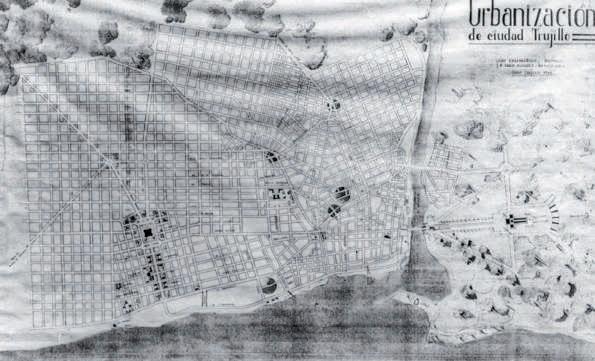

L’ingegner Guido D’Alessandro Lombardi.

Nella pagina precedente:

Interno del Palazzo Nazionale. Dalla cupola principale pende un immenso lampadario in stile fiorentino, portato dall’Italia.

Americani), dando seguito a una risoluzione del 1923 indice il concorso mondiale per la progettazione del «Faro a Colón», il faro dedicato a Cristoforo Colombo da erigere sulle coste della Repubblica Dominicana.4 In Italia intanto un giovane pensava a Santo Domingo. L’ingegner D’Alessandro infatti non aveva lasciato il paese definitivamente. Mentre lavorava a Montecristi si era innamorato della donna che sarebbe diventata sua moglie e il 26 aprile 1930, in una cerimonia alla quale parteciparono in qualità di testimoni il generale Desiderio Arias e Rafael Leónidas Trujillo Molina e il presidente della Repubblica, Rafael Estrella Ureña, sposò la giovane Carmen Tavárez Mayer con la quale avrebbe avuto sette figli, sei dei quali maschi. A Madrid l’anno prima (1929) erano stati annunciati i risultati della prima fase del concorso internazionale per il Faro a Cristoforo Colombo.5 Le pubblicazioni sull’architettura internazionale cominciavano a proliferare e mentre a Londra vedeva la luce la prestigiosa rivista «The Architectural Design» e a Parigi nasceva l’altrettanto prestigiosa «L’Architecture d’Aujourd’hui», a New York veniva fondato il Museum of Modern Art (MoMA). Per poter esercitare sul territorio della Repubblica Dominicana l’ingegner D’Alessandro dovette acquisire la nazionalità dominicana. Fu nominato responsabile dell’irrigazione della zona settentrionale (1930-1932), con quartier generale urbano a Santiago de los Treinta Caballeros. L’anno in cui Guido D’Alessandro si sposò con Carmen Tavárez era appena rientrato nel paese uno dei primi due architetti dominicani ad aver conseguito il titolo, Juan Bautista del Toro Andújar (1892-1953),6 laureatosi in Francia, a Parigi, presso l’Ecole Polytechnique. L’altro architetto, Guillermo González Sánchez (1900-1970), che si era laureato a Yale, negli Stati Uniti, sarebbe tornato in patria solo sei anni dopo (1936). Intanto, nel 1931, in Unione Sovietica venivano annunciati i risultati del concorso internazionale per il Palazzo dei Soviet a Mosca e in Brasile Joseph Lea Gleave era dichiarato vincitore della seconda fase del concorso mondiale per il Faro a Cristoforo Colombo.7 Mentre in Italia, a Roma, si teneva la seconda Esposizione Italiana di Architettura Razionale, negli Stati Uniti, a New York, s’inauguravano il Rockefeller Center (Hood-Fouilhoux; Reinhard & Hofmeister; Corbett, Harrison & MacMurray) e l’Empire State Building (Shreve, Lamb & Harmon); in Germania, a Berlino, apriva la Columbushaus (Mendelsohn). Nella Repubblica Dominicana l’ingegner D’Alessandro lavorava lontano dalla capitale. È il 1933 quando riceve alcuni incarichi ufficiali connessi al regime. Gli è affidato, tra gli altri, il compito di creare il Corpo di Ingegneria dell’Esercito Nazionale e in questo ruolo costruisce varie fortezze, per la maggior parte in aree di confine. A tal fine viene nominato maggiore dell’esercito, grado che mantiene fino al 1938. Lo stesso anno negli Stati Uniti, nella baia di San Francisco in California, inaugura il Golden Gate Bridge. Nei due anni che l’ingegner D’Alessandro trascorre al servizio dell’esercito dominicano l’architettura del mondo occidentale assiste alla nascita di una vera pietra miliare: la casa sulla cascata (Kaufmann House) a Bear Run, in Pennsylvania (1936), opera di Frank Lloyd Wright. In quello stesso anno fa ritorno a Santo Domingo l’architetto Guillermo González Sánchez. Un progetto urbanistico del 1937, intitolato dai suoi autori Guido D’Alessandro e José Antonio Caro Álvarez «Urbanizzazione di Ciudad Trujillo», prevede l’ubicazione del «campidoglio» sull’asse dell’odierna avenida Máximo Gómez, verso la zona ovest, là dove negli anni settanta è sorto il complesso monumentale Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.8 L’intera area, con l’asse rivolto verso il mare, secondo la suddetta planimetria avrebbe dovuto essere occupata da edifici istituzionali volti a conferire all’ambiente l’adeguato ordine gerarchico, schierati ai lati della via che si interrompeva per lasciare spazio al «campidoglio». Verso est però, guardando quel progetto del 1937, «La Generala»,9 in una sorta di premonizione, continuava a essere indicata come «Dimora Presidenziale».In primo luogo, perché fino ad allora era sempre stata lì, e in secondo luogo perché, a quanto pare, il progetto di costruire in quel punto un grande «Palazzo del Governo» era ancora valido. Il dottor Alcides García Lluberes, il cui cognome è tradizionalmente associato a quel luogo, ha svolto delle ricerche indipendenti che ha pubblicato su testate divulgative locali. A suo dire «La Generala» si chiama

così perché vi sorgeva una casa colonica appartenuta al brigadiere Juan Sánchez Ramírez, la cui moglie, Josefa Delmonte y Pichardo, era appunto soprannominata (esagerando un po’, con la tendenza all’adulazione tipica dell’epoca) «La Generalessa». Il processo di ricostruzione della città dopo il ciclone San Zenón (1930) vede imporsi progetti monumentalisti, improntati alla ricerca di spazi per la scenografia propagandistica urbana che puntellasse le strutture su cui si reggeva il nuovo regime. Per esempio, si prevedeva uno spazio in cui erigere un monumento «al Generalissimo Trujillo», là dove ora si trovano i silos e gli edifici dei «Mulini Dominicani» in modo tale da congiungere in asse lo spazio longitudinale della storica calle El Conde, all’interno del nucleo fondativo della città, con il Faro a Cristoforo Colombo, progetto ancora in una fase preparatoria, in attesa che il vincitore del concorso internazionale completasse i progetti definitivi.10 L’anno prima, nel 1936, mentre in Spagna scoppiava la Guerra Civile, nel Congresso di Santo Domingo si tramava un infamante atto di adulazione servile: cambiare la denominazione storica della città per ribattezzarla col cognome del dittatore. Nel 1937 in Brasile si assiste a un contributo innovativo alla modernità dell’architettura. Il gruppo composto da Costa, Niemeyer, Leão, Moreira, Reidy e Vasconcelos, con la consulenza di Le Corbusier, porta a termine l’edificio della sede del Ministero dell’Istruzione e della Salute di Rio de Janeiro. Nella Repubblica Dominicana il nome di Santo Domingo viene abolito: la città si chiamerà (fino al 1961) «Ciudad Trujillo». L’infamia si è compiuta. In quell’occasione viene eretto l’obelisco di Santo Domingo, costruito dall’ingegner Rafael Bonnelly García. L’ingegner D’Alessandro, lasciatosi alle spalle il lavoro nelle fortezze dominicane di confine, parte con la famiglia per l’Italia (1938). A Taliesin West, negli Stati Uniti, Frank Lloyd Wright crea la sua scuola di architettura indipendente. Al suo ritorno l’anno seguente, 1939, D’Alessandro partecipa come capo cantiere alla costruzione del «Mercato Moderno» (sic) di Santo Domingo, opera progettata da Henry Gazón Bona (1909-1982) e costruita da José Ramón (Moncito) Báez López-Penha (19091994). Nello stesso anno viene indetto il concorso locale per la progettazione del «Parco infantile Ramfis», vinto dall’architetto G. González Sánchez e alla cui costruzio-

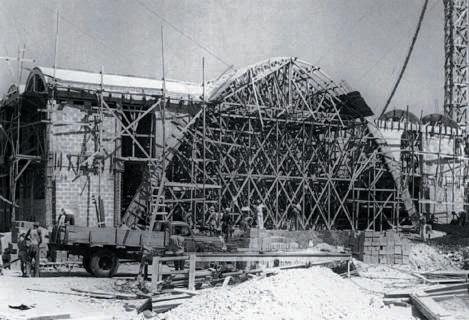

I ponteggi del grande arco della facciata del Mercato Modello in avenida Mella.

In primo piano, già gettate, le piccole volte degli archi. Sullo sfondo si prepara la gettata finale sulla volta centrale del Mercato.

D’Alessandro (con la giacca) e Gazón Bona (con la camicia bianca) sul tetto piano del Mercato.

ll Salone Verde del Palazzo Nazionale. Disegnato dall’ingegner Guido D’Alessandro, è ispirato al Palazzo Reale di Milano. ne attende l’ingegner José R. Báez López-Penha; s’inaugura l’Edificio Copello e vengono elaborati i progetti per l’Hotel Jaragua (1942-1985). Nel «Mercato Moderno» (45 metri di fronte per 72 metri di profondità), noto in seguito come «Modello»,11 si sperimentarono coperture audaci, per l’epoca un’assoluta novità tecnica. Una navata centrale alta 21,60 metri per 60 di lunghezza e coperta da un arco parabolico a due articolazioni costituisce l’elemento più significativo del complesso, che si compone anche, sui lati, di due corpi rettangolari a due e tre piani. Ma l’opera più importante alla quale D’Alessandro avrebbe partecipato non era neppure stata abbozzata sulla carta, sebbene, come si leggerà più avanti, la sua ideazione risalisse al 1924. È il Palazzo Nazionale, sede del governo della Repubblica Dominicana e l’edificio più importante innalzato fino ad allora sul territorio nazionale. Tra il 1939 e il 1944 furono elaborati i piani per il grandioso edificio di 16.500 metri quadrati; in Brasile, nel 1943, l’architetto brasiliano Oscar Niemeyer terminava l’impressionante chiesa sul Lago di Pampulha, vicino a Belo Horizonte.12 Sembrava ovvio che i mentori della costruzione del Palazzo Nazionale volessero aprirlo entro il 1944, anno in cui però erano a malapena pronti i progetti. Quell’anno sarebbe stata l’occasione propizia dal momento che si sarebbe celebrato in pompa magna il centenario della nascita della Repubblica. Ma la situazione economica e politica mondiale peggiorava. L’Europa viveva gli orrori delle guerre, prima la Guerra Civile spagnola, poi il secondo conflitto mondiale, mentre nella Repubblica Dominicana, apparentemente lontanissima dalle zone belliche, si erigeva un’infrastruttura edilizia che ricalcava le linee guida ideologiche fissate dal sistema di potere che manovrava i destini dominicani. L’influenza derivava dal fascismo italiano e dal nazionalsocialismo tedesco, alleati del franchismo spagnolo di cui il regime di Trujillo era sostenitore incondizionato.13 Gli stessi schemi formali di un’architettura massiccia, su scala monumentalista, dominante le prospettive del paesaggio urbano, con una grande profusione di materiali classici (marmo, per esempio) e una grande presenza iterativa; politicamente, serviva come elemento propagandistico, mostrando al contempo, sul piano sociale, sviluppo fisico e progresso economico che consentivano alla Repubblica Dominicana di acquisire un catalogo di opere assai vario e rivelatore della situazione esistente. Un gran numero di immigrati spagnoli stava arrivando nel paese sotto la protezione dello Stato che mirava a «elevare la cultura» e «imbiancare la razza» con nuovi incroci, questa volta con ebrei, libanesi, spagnoli, italiani e altre nazionalità che fossero di etnia bianca; in virtù di quella norma questi entrarono nel territorio dominicano per stabilirvisi e contribuire con il loro lavoro e la loro moltiplicazione etnica allo sviluppo dell’intera nazione. Tra di essi vi erano gli spagnoli Tomás Auñón, che arrivato nel 1941 realizza il progetto del monumento commemorativo per il pagamento del debito estero o l’«Indipendenza finanziaria», eretto nel 1942; e Romualdo García Vera, che era nato ad Albacete nel 1897 e che nella città di Santiago de los 30 Caballeros realizza l’Hotel Mercedes.14 Era questo il contesto ambientale in cui lavorava l’ingegner D’Alessandro, impegnato nella stesura dei progetti per il futuro Palazzo Nazionale che sarebbe stato costruito su un altopiano che ancora all’inizio del xx secolo appariva spoglio, nel nord-ovest della città di Santo Domingo, in pigra crescita. Da quel vasto pianoro all’inizio del secolo si giungeva a dominare con lo sguardo le prospettive del paesaggio nella loro totalità. All’epoca quel promontorio si apriva su un orizzonte totalmente bucolico, punteggiato qua e là da rari segni di cattive intenzioni abitative coperte da foglie di palma e tetti rossicci coronati perlopiù da due o

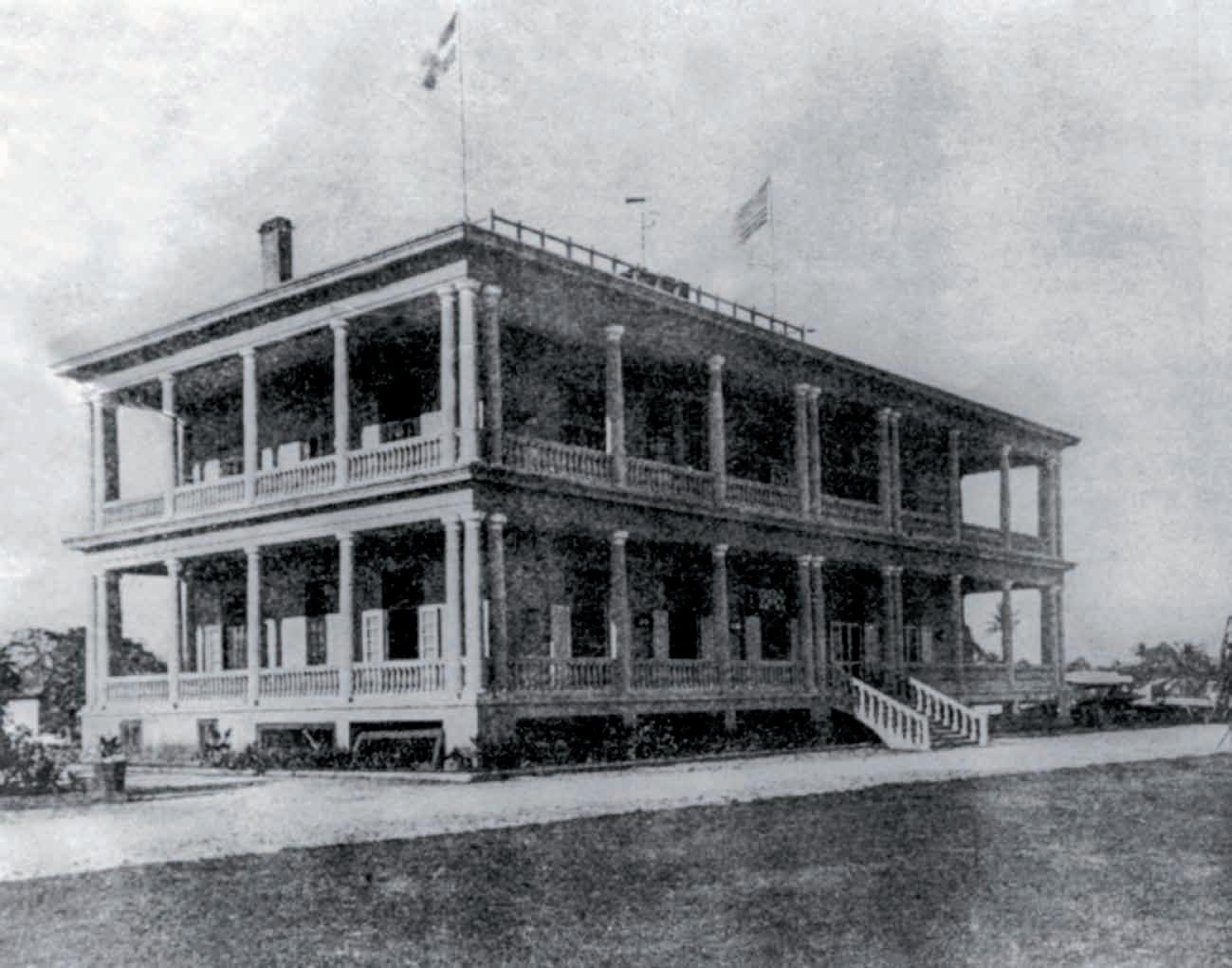

quattro falde, che si stagliavano timidamente e molto lentamente contro un esuberante e fitto verde boscoso che tuttora persiste. Verso la fine del xx secolo, però, il profilo di quella Santo Domingo ancestrale si confonde con i maestosi annuvolamenti formati dagli alisei provenienti da est, compaiono infinite profondità della volta celeste. Dal punto di vista morfologico, quel luogo definisce il punto più alto di quello che intorno alla metà degli anni cinquanta era l’esclusivo quartiere residenziale di Gascue.15 È un sito elevato che incontra, quasi esaurendosi nell’arrampicata, la terza terrazza stratigrafica della topografia locale; gesto naturale che emerge dalla costa della barriera corallina per serpeggiare lungo l’intero letto roccioso della città geologica. A quel tempo, siamo agli inizi del xx secolo, come si è detto, il proprietario di quelle terre ed eccellente amministratore, don Félix María Lluberes, fece un’onorevole donazione allo Stato Dominicano affinché in quel luogo si erigessero le strutture dell’allora Universidad Santo Tomás de Aquino, attuale Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vi fu costruita solo una grande casa nello stile di una fattoria del Sud degli Stati Uniti, elevata su un alto zoccolo e con una galleria perimetrale porticata, con numerose aperture a est, sud e sud-ovest, tetti inclinati a più falde e una mansarda, sviluppata su due piani, con la galleria dell’ultimo piano che ricalcava la medesima soluzione e disposizione formale di quella a piano terra. L’intera area di Gascue, con i suoi ampi spazi ancora vergini, con la sua persistenza e permanenza come nucleo urbano che avrebbe dovuto costituire un precedente abitativo per l’intera città, si andò sviluppando con una certa timidezza verso l’inizio del xx secolo, sui lotti di terreno di un vasto podere di proprietà del magnate Francisco Gascue. Alla fine del xix secolo una successione ereditaria di beni immobili aveva frammentato questi possedimenti tra molti discendenti di varie famiglie abbienti. Il generale Casimiro N. de Moya, nel suo notevole «Piano della città e dei dintorni di Santo Domingo» del maggio 1900, individua con precisione i miglioramenti apportati alla fattoria di Gascue e con quel cognome ne indica i paraggi. Poiché la «Dimora Presidenziale» era situata ai confini territoriali dei quartieri di Gascue e San Carlos e trattandosi di un punto elevato riferito topograficamente all’intera città, il luogo che occupava era anche detto «la collina di San Carlos». La «Dimora» fu utilizzata dalle forze militari nordamericane durante l’occupazione, dal 1916 al 1924, e divenne nota come Tesoreria Generale degli Uffici Doganali. La nobile tenuta aveva inoltre, tra le altre strutture sportive che vi erano state aggiunte in quella fase della sua vita utile, una piscina circolare rimovibile di grande diametro e un campo da tennis, accessori essenziali per il comfort dei suoi occupanti. La sua posizione e presenza dovevano essere stati un vero e proprio evento sociale permanente, ai margini di quel nascente settore urbano-residenziale che era Gascue, un quartiere tradizionale della classe alta e medioalta che alla fine del xx secolo è investito da forti trasformazioni d’uso. Questo ci porta a supporre che non è un caso se lì, su quel promontorio che dominava la città in crescita di Santo Domingo, una volta ripristinata la sovranità nazionale, previ accordi economici e politici che rendessero possibile l’abbandono da parte dei militari nordamericani del territorio, si sarebbe installato il governo sorto da una situazione così singolare e congiunturale.16 Per quanto la sua analisi, com’è giusto che sia, si limiti alla sfera venezuelana, ci consente di congetturare e di fare dei parallelismi, estrapolando giudizi perfettamente adattabili all’ambiente locale dominicano. Tra «La

L’edificio adibito al ricevimento generale della Dogana in seguito trasformato nella «Residenza Presidenziale».

Particolare della facciata del Palazzo Nazionale.

Vista della cupola e dei corridoi esterni del Palazzo Nazionale.

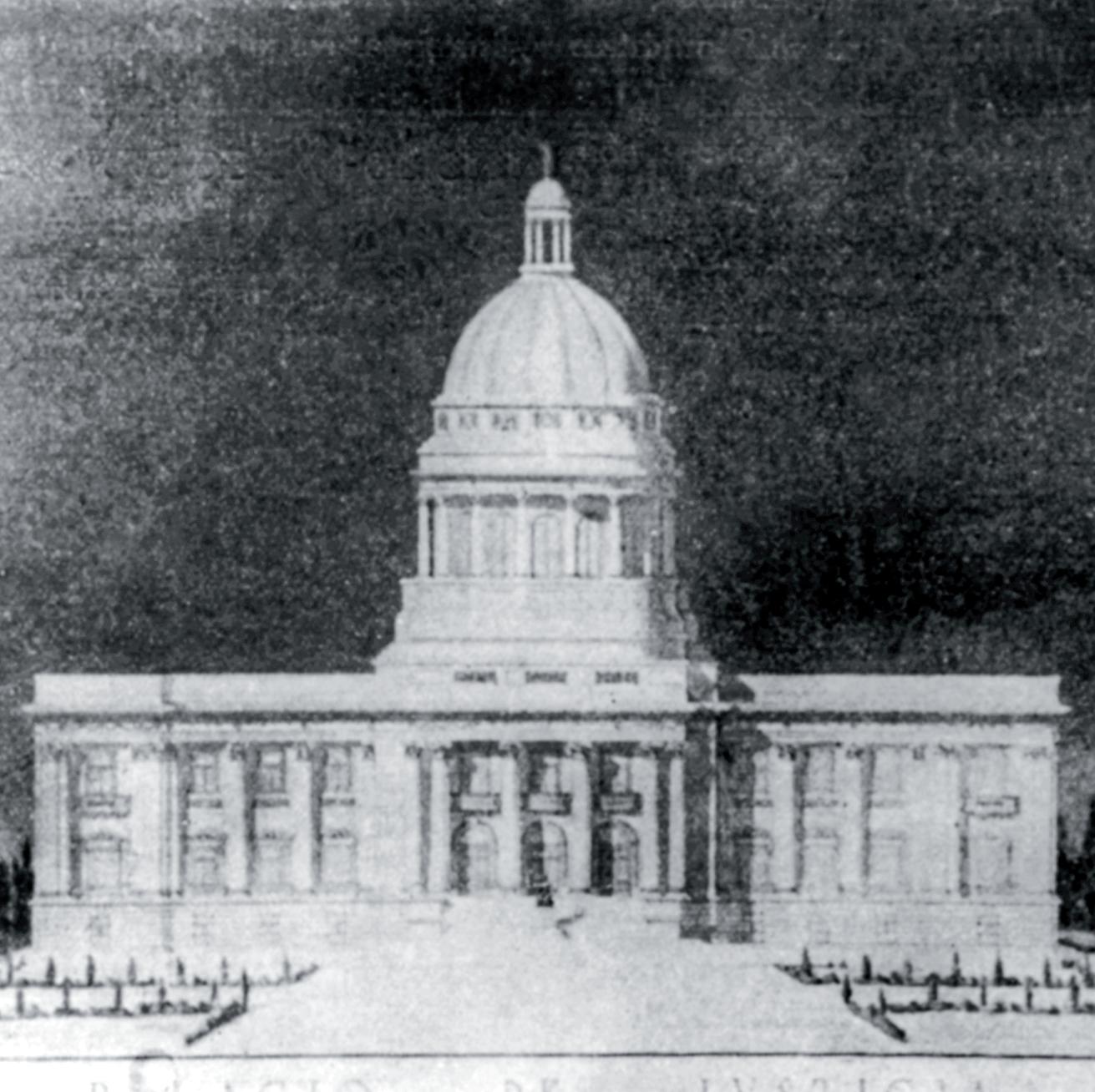

Palazzo di Giustizia. Progetto presentato dalla Direzione Generale per le Opere Pubbliche.

Nella pagina seguente:

Su proposta dell’ingegner J. R. Báez López-Penha, questa nuova visione della futura Città di Santo Domingo è stata concepita da Guido D’Alessandro e J. A. Caro Álvarez.

Mappa della città e del circondario di Santo Domingo di Casimiro N. De Moya.

Facciata moderna del Palazzo Nazionale. Generala» o «Tesoreria Generale degli Uffici Doganali» o la «Dimora Presidenziale», com’era chiamata quando il generale Horacio Vásquez già vi abitava come presidente dominicano, tra il 1924 e il 1930, vi sono alcune somiglianze oltre a quelle ambientali, concettuali e di criteri (per la continuità e la permanenza) che ci sono familiari e che quindi ci consentono di creare una certa unione tra Miraflores, sede del governo venezuelano, e Gascue, in quanto entrambe da residenze private che erano in origine diventano palazzi nazionali. Pertanto in seguito è possibile supporre che l’influenza di quella presenza fisica e simbolica abbia acquisito un significato dimensionale di grande importanza e abbia avuto un’influenza distintiva sulla crescita e lo sviluppo della città e sulla sua potenziale, reale o utopistica, pianificazione urbana, data la sua posizione e l’ambiente circostante. Come ha scritto Roberto Segré Prando: «La crescita delle città in termini di popolazione e superficie e l’aumento delle funzioni identificate con le strutture dello Stato proiettano la tipologia classica al di fuori del primitivo nucleo coloniale. Il repertorio Beaux-Arts predomina per oltre un secolo da un’estremità del continente (americano) all’altra ed esprime l’istituzionalizzazione della borghesia nazionale, le aspirazioni magniloquenti di governi liberali o dittature militari. La maggiore o minore elaborazione nell’uso degli elementi del codice - colonne, fregi, frontoni, cupole ecc. - e la selezione di tipologie stilistiche dipende dal livello culturale della classe al potere o dal grado di dipendenza dai centri metropolitani, nonché dalle risorse disponibili e dalle funzioni che questa simbolizzazione esige. I paesi ricchi, Messico, Argentina o Brasile, non solo concentrano gli edifici nella capitale, incorporandovi un numero insolito di funzioni: palazzo presidenziale, congresso nazionale, municipio, tribunali, posta centrale, biblioteca nazionale, polizia centrale, cattedrale, ministeri, ospedali, caserme, musei ecc. - ma li distribuiscono anche nei capoluoghi di provincia. I paesi con risorse più esigue devono accontentarsi di monumentalizzare il palazzo presidenziale o quello di giustizia, costruito in prossimità delle precarie costruzioni coloniali».17 A Santo Domingo questa similitudine sembra essersi verificata tra due edifici eretti nell’ambito della retorica monumentale che ha sostenuto il discorso ideologico della dittatura dei Trujillo (1930-1961).18 Entrambi sono «palazzi», nel solco della tradizione ereditata che impone di semantizzare e simboleggiare il potere attraverso i codici formali attinti dalla normativa classica, in questi casi passati al setaccio di un eclettismo antologico che baroccheggia le intenzioni estetiche nei loro risultati pla-

stici. Eretti nello stesso periodo costruttivo e commemorativo (il Centenario della Repubblica), il Palazzo Nazionale e il Palazzo di Giustizia divergono nell’uso delle risorse per le immagini ma poggiano sugli argomenti esposti da Roberto Segré Prando quando danno testimonianza delle loro posizioni non discoste dalle «precarie costruzioni coloniali» e per essere stati entrambi parte del tentativo formale di presentare la stessa immagine, coronata da una cupola rialzata.19 Il Palazzo di Giustizia, costruito nel 1944 secondo il progetto di Mario Lluberes Abreu (1906-1967), è sorto in un isolato distante soli cento metri dalle mura che separavano l’area primigenia e l’antico nucleo fondativo dal resto della città che si andava sviluppando a ovest e nord. Si erge all’interno del quartiere residenziale cresciuto all’inizio del xx secolo con il nome di «Città Nuova», una chiara allusione al fatto di lasciarsi alle spalle, nel passato, il resto della città che in quasi quattrocento anni era cresciuta lentamente entro un perimetro molto limitato. Lo storicismo di questo edificio è, evidentemente, molto accentuato. Le semicolonne scanalate addossate alle facciate ricercano, e la ottengono, un’alternativa dalla consistenza attraente. Il resto è una geometrizzazione impeccabile dei vuoti e dei vani di porte e finestre. Il suo rapporto con la politica commemorativa del Centenario della Repubblica vi ricorre come a un codice di identificazione

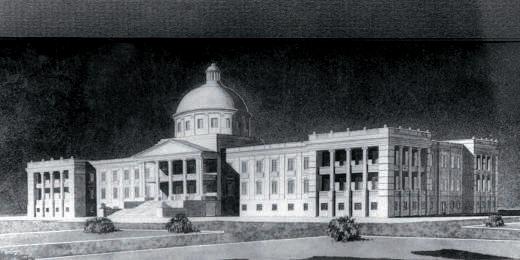

Modello in scala della proposta originale per la sede del Governo della Repubblica Dominicana.

Diagramma della cupola del Palazzo Nazionale e calcoli parziali.

Un gruppo di ingegneri dell’Adia (Asociación de Ingenieros y Arquitectos) accompagnati dai loro coniugi, in visita al Palazzo dell’Esecutivo in costruzione. formale, ribadendone la solidità e la robustezza necessarie per dare un senso di stabilità e forza, equilibrio e sicurezza (è un cubo quasi perfetto); inoltre, il suo uso e la sua destinazione sono, per definizione, legati alle più alte interpretazioni dell’umanesimo come base di tutta la società, dove l’imparzialità della giustizia viene rappresentata da un’invulnerabilità delle forme che garantiscono simbolicamente l’equità della sua funzione. Questi colonnati, fissati a un robusto corpo solido e cubico di piani leggermente elevati e finestrati con insinuazioni manieriste, lo rendono resistente ai tentativi d’intervento sulle sue quattro facciate. La sua simmetria leggibile nella ritmicità dei fori per il passaggio e la ventilazione, esaltata da questi in relazione all’altimetria dell’edificio, non lascia dubbi sulla sua condizione stilistica, evidentemente dipendente dai pensieri più stereotipati dell’epoca. L’altro edificio è il Palazzo Nazionale. Sorge nelle vicinanze del Centro storico e monumentale della città, circostanza che consente alle dichiarazioni di Roberto Segré di avvicinarsi agli esempi dominicani come base per i suoi giudizi. Certo, questo era possibile perché le dimensioni della città erano così piccole che così doveva essere e non altrimenti. La pigra crescita della città di Santo Domingo, soggetta allo sviluppo economico, ha impedito che si verificasse un processo diverso, sia quantitativamente che qualitativamente. Nel caso del Palazzo Nazionale però lo storicismo eclettico si apre esplicitamente a un marcato accento d’intensa presenza neoclassica e d’inconfutabile retaggio italiano, come attitudine grafica all’ostentazione e perché rappresentativo, sul piano formale e come simbolo, degli agognati equilibrio, bilanciamento, sicurezza, prestigio, orgoglio, monumentalità e serenità o freddezza che conferirebbero importanza alla sua posizione e qui raggiunti con il ritmo e le proporzioni di simmetrie quasi perfette, perlomeno nel trattamento delle quattro facciate. Il progetto del Palazzo, realizzato tra il 1939 e il 1944, molto probabilmente sul piano estetico ha subito l’influsso di un gruppo di cineasti dominicani e stranieri dalla formazione Beaux-Arts, tra i quali si possono citare il portoricano di origine spagnola

Benigno de Trueba y Suárez (cfr. la nota18); il dominicano di origine francese Henry Gazón Bona (1907-1982) e il dominicano nato a Las Matas de Farfán Humberto Ruiz Castillo (18951966). Altri hanno svolto vari lavori sia nel processo di progettazione che di costruzione. In una recensione del quotidiano «La Nación» del 16 settembre 1946 compare una rappresentanza dell’Associazione degli Ingegneri e Architetti (adia) in visita ai lavori ormai in fase di completamento del Palazzo Nazionale. A ricevere il gruppo, per la visita guidata degli interni del Palazzo, furono, oltre a D’Alessandro, i «giovani e competenti professionisti Ramón e Carlos Trueba» (sic). È molto probabile che per il Palazzo Nazionale gli ideologi del regime preferissero le forme e le linee tradizionali e classiche anziché le forme audaci e innovative e le linee della nuova modernità.20 Un simile apprezzamento sarebbe prevalso facendo sì che i modelli seguiti a partire dall’uso dell’architettura come risorsa di Stato attuata dal dittatore Trujillo, così come aveva fatto dell’urbanistica un’azione politica, persistessero su qualsivoglia innovazione nell’idea per erigere un edificio (e modello) moderno, come il Mercato inaugurato nel 1944 e che, inoltre, rappresentasse uno Stato «moderno». Bisogna tener presente che negli anni in cui all’italiano D’Alessandro furono affidati i lavori della nuova sede del governo il gran maestro della moderna architettura domenicana, Guillermo González Sánchez, aveva già conseguito tre traguardi significativi all’interno della dinamica urbanistico-architettonica della città che avrebbero segnato l’inizio del movimento moderno, collegandosi formalmente al cosiddetto stile internazionale dell’architettura razionale emersa come conseguenza della pace imposta nel periodo tra le guerre mondiali: a. Il Parco infantile Ramfis (1937-1939)21 b. L’Edificio Copello (1939)22 c. L’autentico e originale Hotel Jaragua (1939-1942).23 Queste tre opere di González Sánchez sono inequivocabilmente di tendenza modernista e rivoluzionaria per l’epoca e per le circostanze così particolari che il paese stava vivendo. González Sánchez aveva ricevuto una formazione Beaux-Arts, ma nella sua particolare ricerca di codici rappresentativi o identificativi all’interno dell’architettura seppe evolversi positivamente verso un miglioramento intellettuale. Tuttavia trasferire la rappresentazione del potere come opera contemporanea in un linguaggio comunicativo che le conferisse un miglioramento plastico era un compito che non poteva essere messo nelle mani di un innovatore, poiché c’era il rischio di adottare un codice troppo audace, soprattutto «per comunicare», come sopra accennato. Nel corso di un convulso processo di sviluppo urbanistico, Santo Domingo era riuscita a varcare i limiti imposti dal proprio sistema di difesa murato risalente ai tempi della Conquista spagnola, un sistema costruito in soli due elementi angolari della scacchiera originale progettata verso il 1502 e avendo il fiume Ozama come fianco di difesa a est e l’estuario e il Mar dei Caraibi come fianco di difesa a sud. La città antica si stava già predisponendo a crescere verso il settore extramuros, estendendosi lungo i confini

Una veduta della Residenza Presidenziale, con il tetto gravemente danneggiato, probabilmente a causa dell’uragano San Zenón del 1930.

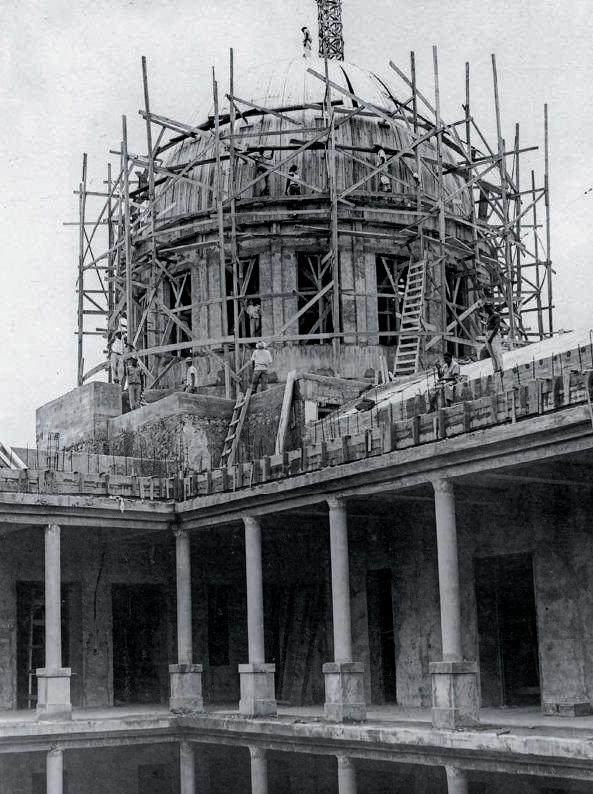

Il Palazzo Nazionale in costruzione.

Il Palazzo Nazionale in costruzione.

Cava di marmo, Villa Ramfis, Samaná.

Il funerale dell’ingegner Guido D’Alessandro. Il momento in cui il feretro viene trasferito dalla Chiesa di San Juan Bosco al cimitero. del terreno in lieve pendenza, soprattutto ad est, poiché la faglia geologica che spezza lo strato roccioso della città diventa scoscesa nel risalire la fascia a nord. Una circostanza che la rendeva soggetta a situazioni peculiari di vario genere, sia quelle originate al suo stesso interno sia quelle prese a prestito dai paesi della zona, assimilando influenze fondamentali per lo sviluppo della vita sociale, politica ed economica. La sua architettura, immanente linea di sviluppo socio-culturale in una nazione emergente, era il riflesso fedele dell’isolazionismo in cui gli eventi politici degli ultimi anni l’avevano costretta.24 Il processo fisico di trasformazione a Santo Domingo era molto lento, privo di un ritmo minimo che le permettesse di fissare un obiettivo immediato sul suo orizzonte e sul suo destino. Tra l’emergere dello Stato indipendente proclamato dalla Repubblica (1844), per esempio, il bando per il Concorso mondiale per la progettazione e la costruzione del Faro monumentale alla memoria di Cristoforo Colombo, che ebbe luogo nel 1928,25 e prendendo questo bando di concorso come punto di partenza per un processo rivendicativo dell’attività architettonica che era stato pressoché nullo,26 trascorre un lungo lasso di tempo in cui su tutto il territorio nazionale si era potuto costruire ben poco che avesse anche un carattere permanente e trascendente, tale da potersi fissare nella memoria collettiva dei dominicani. È nella fertile e pertanto fiorente regione del Cibao dove si sono avuti gli esempi forse più eloquenti ma allo stesso tempo modesti di una nascente architettura rappresentativa dell’avanzamento dei settori economici e sociali emergenti. Le città mediterranee di Santiago, capoluogo regionale; La Vega, San Francisco de Macorís e Moca, capoluoghi di provincia, con i loro centri civici (piazze, templi ed edifici istituzionali) e le infrastrutture di trasporto fornite dalla ferrovia, si concedono il lusso di assumere una rappresentazione formale e ideologica di un quadro referenziale che segna la fine del xix secolo e che continua, formalmente, a denunciare una grande dipendenza dalle metropoli europee. Basti pensare al Palazzo Concistoriale di Santiago per comprendere la magniloquenza cui si tendeva con la rappresentazione simbolica della sua architettura; ancor prima che Santo Domingo si profilasse come la città in ascesa, San Pedro de Macorís, nella regione orientale, guidava i destini del progresso e dello sviluppo commerciale lungo percorsi di prosperità, evidenti nel suo boom edilizio e quindi architettonico. Fu solo all’inizio del xx secolo che Santo Domingo assunse la direzione e la guida dello sviluppo fisico-urbanistico delle località dominicane. A differenza delle città mediterranee citate in precedenza, Santo Domingo e San Pedro de Macorís, città del sud, grazie a una risorsa come il cabotaggio marittimo, che consentiva esportazioni e importazioni, per quanto minime, dispiegarono un potere economico che seppero capitalizzare con l’emergere dell’industria della canna da zucchero, un bene esportabile che divenne rapidamente l’asse dello sviluppo lavorativo, diede impulso al progresso nei successivi sessant’anni e concentrò in esse il capitale, polarizzando la spinta economica tra il Cibao e il Sud-est. In questo quadro di sostegno ambientale, l’apparato del potere politico che governava con mano ferrea l’intero paese rafforzava la propria immagine ricorrendo alle risorse plastico-formali dell’architettura posta al servizio

dello Stato. Basandosi su un’azione demagogica consona al suo spirito nazionalista scaturito, contraddittoriamente, dal suo addestramento militare da parte degli Stati Uniti, il dittatore Trujillo fa voto di finta umiltà e nei suoi primi anni di governo preferisce dirigere i destini nazionali da un vetusto edificio del centro storico. Una lezione e una pratica di falsa modestia che fu capitalizzata nel mezzo dello stupore prodotto dal ciclone San Zenón che distrusse completamente la città.27 La Dimora Presidenziale, situata nel punto più alto del quartiere panoramico di Gascue, deve aver risentito molto dell’impetuoso fenomeno atmosferico che si abbatté sulla città appena pochi giorni dopo l’ascesa del brigadiere Trujillo al soglio presidenziale.28 Durante la costruzione del Palazzo Nazionale, per circa tre anni il dittatore svolse le sue funzioni da quello che è attualmente il Museo de las Casas Reales, già Casa de la Real Audiencia y de los Capitanes Generales e Cancelleria, un edificio che avrebbe ereditato una vocazione al potere in armonia con la sua presenza massiccia rivolta verso lo spazio aperto che si affaccia sul fiume. Il suo volume si staglia netto contro l’asse della strada che ancora lo separa dalla prima di due meridiane (1753) erette durante la Conquista.29 Ricoperto dalla patina del tempo e dagli intonaci degli stili che il tempo ha imposto alla sua superficie, esterna e interna, l’edificio a due livelli, con la sua alta mole scalare e cornicione frondoso, è una tipica «Casa del Governo».30 I lavori nel Palazzo richiesero più tempo del previsto a causa della conflagrazione globale che colpiva il mercato. Alcuni dei materiali elementari furono realizzati da mani dominicane ed estratti da cave, miniere e foreste dominicane (marmo, arenarie, mogano e altri legnami). Il cemento e gli acciai però erano stati ordinati presso società europee e la guerra ormai diffusa in tutto il vecchio continente ne rendeva difficile il trasporto. È per questo motivo che nel paese arriva un gruppo di operai cubani specializzati, portando con sé inoltre legname e opere finite che avrebbero adornato le sale e gli spazi del Palazzo. Mentre fervevano i lavori nel Palazzo Nazionale della Repubblica Dominicana, nel 1946, negli Stati Uniti, Frank Lloyd Wright iniziava quelli del Guggenheim Museum di New York, e proprio l’anno stesso in cui la sede governativa dominicana giungeva a compimento, Kenzo Tange concludeva il Centro per la Pace nella desolata città di Hiroshima (1947), crematorio atomico e vergogna dell’umanità. Il 7 giugno di quell’anno a Santo Domingo viene indetto il Concorso Internazionale per la Basilica Cattedrale di Nuestra Señora de la Altagracia a Higüey.31 Nell’agosto 1947 il Palazzo Nazionale viene consegnato, benedetto e inaugurato. Come si è visto, il progetto e i lavori per l’edificio sede del governo della Repubblica Dominicana, il Palazzo Nazionale nella capitale Santo Domingo, sono un’impresa che attraversa e si forgia in tempi di guerre mondiali. Mentre il Nord America e l’Europa piangevano e quest’ultima vedeva ridotti in polvere molti dei suoi più splendidi scenari storici, il dittatore dominicano rafforzava il proprio dominio e creava le icone della sua propaganda politica: tra queste, il Palazzo Nazionale era destinato ad essere la più rappresentativa. Uno strumento subliminale di convincimento pensato e costruito per essere mostrato come un’allusione inequivocabile alla pace, al progresso e allo sviluppo nel mezzo delle vicissitudini mondiali che dissanguavano l’umanità. Nel frattempo, la persona che aveva diretto i lavori di costruzione di questa monumentale opera si ammalò e sette anni dopo morì, a mezzogiorno del 15 marzo 1954. I suoi resti riposano nel cimitero dell’avenida Máximo Gómez.32

Note

1 Il dato compare nel necrologio del «Boletín de la Asociación Dominicana de Ingenieros y Arquitectos» (adia), giugno 1954, p. 37. «La tesi del suo esame finale, nel 1925, verteva sullo studio di un Regolatore autonomo, autoregolatore di pressione e fermata rapida» (sic). Il diploma originale è conservato dai suoi discendenti a Santo Domingo. 2 Frase estrapolata dalle informazioni biografiche fornite dalla famiglia. 3 Tra il 1928 e il 1956 ne furono realizzati otto, l’ultimo dei quali a Dubrovnik, nell’ex Jugoslavia. Cfr. Historia Crítica de la Arquitectura Moderna, cap. 3, Editorial GG, Barcellona 1981. 4 S’iscrissero 1.926 architetti. Non è certo se vi fosse anche qualche

donna. a. kesley, Concurso para el Faro a la memoria de Cristóbal Colón, Unión Panamericana, Washington 1931, p.155. 5 L’annuncio fu dato il 20 aprile 1929. Le 456 proposte erano giunte da 44 Nazioni di 3 continenti (America, Europa e Africa). Nei saloni del Palacio del Arte e del Buen Retiro il 28 aprile 1929 furono esposti 2.400 disegni in differenti tecniche e formati. a. kesley, Concurso cit. p. 155. 6 Dopo il devastante passaggio del ciclone San Zenón, il 3 settembre 1930, furono intrapresi vari lavori di ricostruzione in tutto il territorio dominicano, soprattutto nella capitale, quasi interamente distrutta. Del Toro Andújar propose delle idee che non furono prese in considerazione, tra cui il recupero delle frange parallele alle mura al fine di creare un parco lineare a protezione delle stesse. Le sue idee però più che urbane furono prese come politiche e di conseguenza sprezzantemente ignorate, tanto che Del Toro Andújar fu costretto all’esilio a Caracas, dove morì l’8 marzo 1953. Era nato l’1 luglio 1892. Archivi del Grupo Nuevarquitectura (gna). 7 Joseph Lea Gleave era nato a Cheshire, in Inghilterra, nel 1907. Fu direttore della Scuola di Architettura di Manchester, dove lui stesso aveva studiato. Morì il 10 gennaio 1965 (foto nella «Revista La Española ’92», n. 3, ottobre 1988, della Comisión Dominicana del Quinto Centenario del Descubrimiento y Evangelización de América). 8 L’architetto Dunoyer de Segonzac, autore insieme a Pierre Dupré del progetto vincitore della Basilica Cattedrale Nuestra Señora de la Altagracia, a Higüey, 1944, in un’intervista concessaci nel 1982 (Grupo Nueva Arquitectura Inc., gna, insieme all’architetto Omar Rancier) ci raccontò che il dittatore gli aveva chiesto di costruire in quel luogo un tempio simile ma di dimensioni maggiori. De Segonzac ribatté che il santuario in realtà era a Higüey e non a Santo Domingo. Archivi del gna. 9 M. de j. Mañón arredondo, Viejos nombres de terrenos y lugares del Distrito Nacional, in «Listín Diario», 17 agosto 1983, p.11. 10 L’architetto inglese Joseph Lea Gleave, vincitore della seconda fase del concorso, resa nota a Rio de Janeiro nel 1931, consegnò i progetti definitivi nel 1948. Archivi del gna. 11 Cfr. «Revista Municipal del Distrito», luglio-agosto 1942. 12 Il dottor Giuseppe Rimoli, in alcune conversazioni informali sulla costruzione del Palazzo Nazionale, ci ha esposto evocazioni molto intime, legate ai suoi familiari più stretti, immigrati italiani che si erano dovuti separare; alcuni erano rimasti nella Repubblica Dominicana, altri avevano proseguito il viaggio fino in Brasile. Suo padre, Umberto, che era arrivato dall’Italia nel 1935, aveva l’incarico di capo del Magazzino dei lavori e lo zio Cesare, arrivato dal Brasile nel 1922, era segretario personale dell’ingegner D’Alessandro. 13 Si veda Nazismo, Fascismo y Falangismo en la República Dominicana, di Bernardo Vega, Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo 1985. 14 L’architetto Romualdo García Vera alla fine degli anni Venti aveva anche lavorato, insieme ad Antonin Nechodoma (1889-1928), di origine cecoslovacca e naturalizzato statunitense, e Benigno de Trueba y Suárez (1887-1948) al restauro e consolidamento del campanile del tempio di San Pietro Apostolo di San Pedro de Macorís. Il suo corpo senza vita fu rinvenuto crivellato di colpi il 30 novembre 1935; sembra si stesse recando nel cantiere dell’edificio Diez, dove lavorava con De Trueba. Archivi del gna. 15 Mañón arredondo, Viejos nombres cit. 16 Silvia Hernández de Lasala, architetta e ricercatrice venezuelana, nel suo testo didattico Malaussena (editorial Ex-Libris, Fundación Pampero, Caracas, 1990) incentrato sull’opera dell’influente famiglia di architetti venezuelani Antonio e Luis Malaussena, nel capitolo La Representación Urbana del Proyecto de la Nueva Sede del Poder Ejecutivo (pp. 300-311) ci riporta alla mente similitudini scaturite dall’eredità del luogo, dagli usi locali e dal radicamento preesistente per, nel caso di Santo Domingo, analizzare la relazione tra la città e l’edificio sede del Governo nazionale. Leggiamo che cosa scrive: «Benché l’esistente Palacio de Miraflores in origine non fosse stato concepito come sede del Governo, bensì come residenza privata di Joaquín Crespo, si può affermare che già da ben prima del 1950 quell’edificio costituiva, tanto per l’uomo comune come per colui che coltivava la speranza di raggiungere la prima magistratura, il simbolo della massima gerarchia del potere, rappresentato in Venezuela dalla figura del Presidente della Repubblica». 17 r. segré prando, Las Estructuras Ambientales de América Latina, capitolo 4: «Atributos de la centralidad urbana: los símbolos de las estructuras del Estado Burgués», pp. 134 e 135, Editores Siglo XXI, Madrid 1977. 18 Per maggiori informazioni raccomandiamo la lettura di Arquitectura Dominicana en la Era de Trujillo, dell’architetto Henry Gazón Bona (1909-1982), prolifico costruttore di origine francese che disegnò una quantità enorme di edifici istituzionali durante il regime dittatoriale dei Trujillo. A lui si devono, tra altre opere non meno notevoli, i prototipi dei «palazzi» del Partido Dominicano, il Monumento alla Pace di Trujillo, l’attuale Monumento agli Eroi della Restaurazione (o semplicemente «Monumento di Santiago»); e il Castello di El Cerro, a San Cristóbal. Un resoconto dettagliato delle opere di quel periodo è consultabile nel I e II tomo di Las Obras Públicas en la Era de Trujillo (Collana «La Era de Trujillo: 25 años de historia dominicana»), del 1955, redatto dall’ingegner Juan Ulises García Bonnelly. 19 Si veda la «Revista de la Secretaria de Interior, Policía y Marina», n. 30, settembre 1927. 20 Nella sua eccellente Historia Crítica de la Arquitectura Moderna (l’edizione in spagnolo da me consultata è quella pubblicata dalla casa editrice GG, Barcellona 1981), Kenneth Frampton, nella seconda parte del suo lavoro affronta il tema «La arquitectura y el Estado: Ideología y Representación. 1914-1943» (p. 212) e annota quanto segue: «La tendenza modernista a ridurre qualunque forma all’astrazione ha creato una modalità insoddisfacente con cui rappresentare il potere e l’ideologia dello Stato. Tale inadeguatezza iconografica giustifica in gran parte la sopravvivenza di un’impostazione storicista dell’edificio nella seconda metà del XX secolo. Si deve allo storico Henry-Russell Hitchcock, già da molto tempo, la percezione della necessità di riconoscere la persistenza di questa tradizione residuale. Tuttavia, il termine “la nuova tradizione”, da lui coniato nel 1929 nel tentativo di distinguere una certa tendenza conservatrice nelle opere dei pionieri, ha resistito a malapena alla prova del tempo... In senso generale, si può considerare il termine come la prova dell’impotenza della forma astratta a comunicare» (sic). Il corsivo è mio. 21 Situato ai confini del quartiere della «Ciudad Nueva» e dell’ampliamento «La Primavera», enfatizza subliminalmente il discorso futuro delle forme pubbliche aperte e si risolve con il fascino discreto di un’area terrazzata che appare a sud, cercando le vedute predominanti per finire al centro, nel punto più alto, con una piscina. Lì sorgeva una maestosa fontana che ha lasciato il posto al recinto costruito di strutture di sostegno su un unico livello, circondato da portici e con solide mura prive di colore. Il Parco è essenzialmente per i bambini, favorito dalle alzate che salgono dolcemente attraverso i pendii del terreno. 22 Un multipiano innovativo dalla massa appena curvata all’angolo riverente della storica calle El Conde (Peñalba), un successo gestuale che attenua la propria presenza nel livello inferiore e poggia le sue superfici verticali verso piani profondi per dare la timida sensazione di sospensione al resto dell’edificio che si eleva discretamente su cinque piani. Allo stesso tempo, dà alla pavimentazione un passaggio coperto, con un’allusione moderna ai vecchi portici, anche se qui lo fa ricorrendo a elementi aggettanti e non con i sostegni delle colonne, che rimangono più arretrate, lasciando che protagoniste siano le masse dei primi piani. 23 Il suo capolavoro. Decantato e celebrato più di qualunque altro edificio dell’epoca, non solo nel Paese, ma anche altrove, dove è servito da ispirazione. Il suo impatto trascende la storia locale e regionale (dell’architettura caraibica e delle Antille). Demolito nel 1985 dopo un’accesa polemica che ha coinvolto interessi economici e politici di turno, l’edificio è stato un riferimento testimoniale razionalista, quasi

cubista, con un grande senso della continuità paesaggistica di un edificio verso il mare, che segue parallelo, appena rispettosamente alto (cinque livelli), di piani lisci aperti da profonde cavità quadrate che mitigavano l’effetto del sole sulla facciata rettangolare e con un volume terrazzato che si affacciava sul mare, nel tentativo di rompere l’apparente monotonia della scatola di stanze, il tutto all’interno del purismo più scrupoloso e delle geometrie assiali di una planimetria impeccabile per l’uso in voga in quel momento. 24 Roberto Segré Prando, nel sottotitolo La ciudad valor de cambio: El imperio del consumo (Op. cit., p. 137), espone le seguenti riflessioni: «L’Architettura delle borghesie liberali latinoamericane, nell’optare per il modello classico, ha trascritto il contenuto essenziale del suo progetto politico: consolidare le istituzioni, esteriorizzarne la perennità, dimostrare la stabilità della classe dirigente, della sua cultura e del suo predominio sul resto della società. È la materializzazione urbana di una cultura universale atemporale o ideale, forgiata da un’aristocrazia latifondista che, sfruttando le ricchezze dell’interno del paese, concepisce la città come spazio in cui si dispiega la sua esistenza sociale». 25 Cfr. la già citata «Revista La Española ’92», n. 3 26 L’architetto dominicano, nonché urbanista, storico e critico dell’architettura dei Caraibi Eugenio Pérez Montás e l’architetto e paesaggista Manuel Vaiverde Podestà (scomparso nel 1988), definiscono il concorso come «il più importante della storia universale dell’architettura», in «Revista La Española ’92», cit., p. 27. 27 Cataclisma a Santo Domingo, 5 settembre (1930). «Un uragano di violenza inaudita si è abbattuto oggi (3 sett. Il corsivo è mio) sulla capitale della Repubblica Dominicana; nelle strade della città si contano centinaia di morti e il Governo ha decretato la legge marziale. Secondo calcoli ufficiali i tre quarti delle abitazioni sono andati distrutti e al momento a Santo Domingo manca completamente l’acqua potabile. Gran parte della popolazione è rimasta senza tetto né cibo. L’uragano soffiava a 250 km orari e al suo passaggio ha trascinato con sé case ed edifici. Le strade sono ostruite dalle macerie, soprattutto nei sobborghi poveri della capitale. Secondo le prime stime degli organismi ufficiali, questo è il bilancio: 1.000 morti, 4.000 feriti, 4.700 edifici completamente distrutti e circa 29.000 persone senza tetto». Crónica del Siglo XX, Plaza & Janés, Madrid, 1986. 28 r. lugo lovatón, Escombros, Editora El Caribe, Ciudad Trujillo 1955. 29 L’altra è a Bánica, località al confine con Haiti, abitata da immigrati delle isole Canarie dal 1774, che possiede un orologio solare dal 1794. Si veda e.w. palM, Los Monumentos Arquitectónicos de la Española, Universidad de Santo Domingo 1955. 30 Simili a quelle a cui allude lo storico e architetto argentino Ramón Gutiérrez nel suo libro Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica. «Le “case del Governo” in America occuparono in prevalenza gli antichi palazzi dei viceré e dei governatori – laddove esistenti – mentre il potere legislativo o municipale tendeva a riutilizzare i cabildos». Tratto dal dal capitolo «La arquitectura academicista entre 1870 y 1914: Arquitectura de Gobierno», Manuales Arte Cátedra, Madrid 1983, p. 421. 31 Participarono 40 progetti in arrivo da 12 paesi americani ed europei. Il concorso fu vinto dai francesi André Dunoyer de Segonzac e Pierre Dupré. Archivi del gna. 32 Il 16 marzo il giornale «El Caribe» coprì il luttuoso evento con un servizio fotografico ed elencando le persone che avevano inviato mazzi e corone di fiori.