34 minute read

Scultori italiani nella Repubblica Dominicana, Myrna guerrero villalona

from L'eredità Italiana Nella Repubblica Dominicana

by The Italian Legacy in Philadelphia and in the Dominican Republic

Scultori italiani nella Repubblica Dominicana

Myrna guerrero ViLLaLona Direttrice del Museo Bellapart a Santo Domingo

La presenza di scultori italiani nella Repubblica Dominicana risale agli inizi del xx secolo, anni in cui furono realizzate opere d’arte pubblica divenute icone di piazze e spazi emblematici della cultura dominicana; lavori in bronzo e marmo che arricchiscono il patrimonio scultoreo dominicano con tecniche e materiali che a quel tempo non erano molto diffusi tra gli scultori del paese. Ad arturo toMagnini (Pietrasanta, Lucca, 1879-1957) e nicola arrighini (Pietrasanta, Lucca, 1905-1977) si devono statue di personaggi di spicco della storia nazionale, come Juan Pablo Duarte e Gregorio Luperón, nonché del gruppo di dimensioni eroiche di Duarte, Sánchez e Mella nell’Altare della Patria, di fontane e del «Monumento alla canna da zucchero». A toMMaso gisMondi (Anagni, Frosinone, 1906-2003), conosciuto come «lo scultore del Papa», fu affidato l’incarico di realizzare le porte di bronzo della Basilica di Higüey, luogo di pellegrinaggio e tempio cattolico in cui si venera la Madonna di Altagracia, protettrice del popolo dominicano. Un altro scultore italiano, aurelio Mistruzzi (Villaorba, Udine, 1880 - Roma, 1960), lavorò per Rafael Leónidas Trujillo e fu l’autore della statua equestre del dittatore, distrutta nel 1961, anno del tirannicidio, quando ogni traccia delle opere erette per glorificare l’oppressore venne cancellata.

Nella pagina precedente:

Porte dello scultore Tommaso Gismondi nella Basilica Cattedrale di Nuestra Señora de la Altagracia a Higüey.

Il monumento a Duarte di Arturo Tomagnini

Proclamata l’Indipendenza nazionale nel 1944, smantellata l’azione dei «Trinitari» con l’eliminazione fisica di alcuni e l’esilio di altri, tra cui Juan Pablo Duarte, compiuta l’annessione alla Spagna sotto le direttive di Pedro Santana (1861-63) e ripristinata la Repubblica dopo due anni di lotte per la Restaurazione (1863-65) con Gregorio Luperón a capo dei liberali, la Repubblica Dominicana riemerge alla vita democratica e inizia un cammino segnato da rivalità tra liberali e conservatori, gruppi-partiti guidati rispettivamente da Gregorio Luperón e Buenaventura Báez, che si alternano nei poteri statali fino a quando, nel 1882, Ulises Heureaux -Lilís- assume la presidenza, rimanendo al potere, con qualche intervallo occupato da altri presidenti, fino alla fine del secolo (1899). In questo contesto la figura di Juan Pablo Duarte cadde nell’oblio; fino al 27 febbraio 1884, quando le sue ceneri furono deposte in una delle cappelle della Cattedrale di Santo Domingo, con una cerimonia solenne promossa dal governo, dal consiglio comunale e dagli abitanti della capitale. Dieci anni dopo, in un memorabile discorso pronunciato il 27 febbraio 1894, Emiliano Tejera chiese al Congresso Nazionale che venisse eretta una statua a Juan Pablo Duarte, eroe trinitario che monsignor Tomás de Portes e Infante, primo arcivescovo della Repubblica Dominicana aveva ricevuto al suo ritorno da Curaçao il 15 marzo 1844 con il saluto «Salve, Padre della Patria!».

«… Ora lo stesso Comune si propone di realizzare un’altra opera di gratitudine e di incoraggiamento: creare una statua in bronzo, raffigurante l’illustre patrizio, che sarà collocata nella piazza che porta il suo nome, teatro della sua prima vittoria nel 1843 contro il partito che sosteneva l’oppressione. Un’opera eminentemente nazionale, voluta e supportata da trentacinque Comuni, trenta comitati, diciotto giornali e innumerevoli cittadini, consapevoli del loro dovere, sparsi in tutta la Repubblica e all’estero. Per questo atto di riparazione, il Consiglio Centrale per l’Ere-

zione del Monumento, composto dal sottoscritto, e a nome del Municipio di Santo Domingo, ha l’onore di chiedere all’Onorevole Congresso Nazionale, il permesso della legge di erigere la statua nel sito citato, e l’obolo con cui la nazione dovrebbe contribuire a un’opera tanto doverosa e patriottica».1

La richiesta di Tejera non ebbe una risposta immediata, tuttavia già nel 1887 il pittore dominicano Alejandro Bonilla aveva dipinto un ritratto di Duarte, attingendo ai ricordi di quando lo aveva conosciuto in Venezuela e servendosi anche del dagherrotipo del venezuelano Prospero Rey, del 1873. Una seconda ricostruzione del volto di Juan Pablo Duarte, basata sull’opera di Bonilla, la realizzò nel 1890 il maestro Abelardo Rodríguez Urdaneta, in versione dipinta e scolpita, come riferisce la sua biografa Belkiss Adróver de Cibrán:

« … Di Juan Pablo Duarte Abelardo realizzò diversi busti e un altorilievo, e il progetto del monumento, commissionato dal Comune di San Pedro de Macorís. Il primo busto sembra essere del 1890, ispirato al famoso ritratto di Alejandro Bonilla».2

Secondo Adróver de Cibrán, l’immagine creata da Abelardo è quella che i dominicani conoscono meglio e considerano più veritiera. Nel 1913 lo scultore eseguì un secondo busto nel quale dimostrava una maggior padronanza della tecnica scultorea. Lo si considera «... un Duarte “abelardiano”, lontano dall’influsso di Bonilla, nel quale l’artista ha incorporato alcuni tratti autobiografici».3 Si trattava di una commessa ufficiale per la Galleria degli Eroi del Palazzo dell’Unione Panamericana a Washington.

«L’opera fu commissionata nel 1913, e l’ordine di pagamento da parte del Congresso reca la data di marzo 1925. 4 (... ) mille pesos d’oro americani per coprire le spese necessarie a realizzare un calco in gesso del busto del Padre della Patria Juan Pablo Duarte e inviarlo a Washington per essere collocato nella Galleria degli Eroi dell’edificio dell’Unione Panamericana in quella città (... )».5 In seguito, furono stanziati altri mille pesos d’oro americani «per scolpire in marmo e collocare nella Galleria degli Eroi dell’Unione Panamericana a Washington il busto di Duarte».6 Del Duarte «abelardiano» Federico Henríquez y Carvajal dice: «Un nuovo busto, più piccolo, con linee più morbide, con più vita, è ora emerso dalle mani creatrici dell’artista. (...) Sono rimasto sorpreso di ravvisarvi caratteristiche di elevazione e serenità, di intensa vita, appena abbozzate nell’altro busto. C’è più vita in questo, c’è il momento psicologico dell’apostolato e quello dell’eroismo; il nuovo busto acquista più forza spirituale. È il Duarte della redenzione e del martirio (...)».7

Due anni dopo, su richiesta del Municipio di San Pedro de Macorís, Rodríguez Urdaneta modellò in argilla «Duarte spezza le catene dell’oppressione o Proclamazione dell’Indipendenza». In questo progetto Duarte è raffigurato stante, su un piedistallo, in dimensioni eroiche; nella mano sinistra stringe i documenti della Proclamazione di Indipendenza, la destra è tesa nell’atto del giuramento. Nel registro inferiore del piedistallo la statua della Libertà – anch’essa identificata con la Repubblica – tiene con la mano destra le catene dell’oppressione spezzate mentre con l’altra mano solleva il velo che le copre il volto, a simboleggiare la liberazione. Il progetto di Abelardo non fu mai realizzato. Lo scultore eseguì anche, nel 1919, i busti in bronzo di Duarte, Sánchez e Mella – già allora riconosciuti come i Padri della Patria – commissionati per il Comune di Santo Domingo, oltre a tre altorilievi in gesso, con una sorta di pergamena come sfondo e il volto di Duarte incorniciato dalla bandiera nazionale, quello di Sánchez da una palma e quello di Mella dall’alloro. Per rilanciare l’idea del Monumento a Duarte proposta da Emiliano Tejera nel 1894 la città di Santo Domingo avrebbe dovuto aspettare fino al 1928, con un concorso internazionale bandito il 19 marzo di quell’anno. Vinse lo scultore italiano Arturo Tomagnini,8 aggiudicandosi i 25.000 pesos d’oro stanziati per l’opera.9 Va osservato che all’epoca era frequente per gli artisti spagnoli, francesi e italiani essere invitati in America Latina con l’incarico di realizzarvi opere monumentali. L’italiano Pietro Tenerani è l’autore della scultura pedestre di «Simón Bolívar» nella plaza Mayor di Bogotà (1846); Salvatore Ravelli del «Monumento a

Colombo» a Lima (1860); Giuseppe Graziosi del «Monumento a Colombo» a La Paz. Tra le opere del catalano Agustín Querol y Subirats in Argentina figurano il «Monumento a Justo José de Urquiza» (1920) a Paraná, composto da un piedistallo in marmo e una scultura equestre in bronzo di Mariano Benlliure, e il «Monumento agli spagnoli» a Buenos Aires, inaugurato nel 1927. A Rio de Janeiro, in Brasile, il francese Louis Rochet realizzò il «Monumento a Pietro I» (1862) e Paul Landowski l’ammirato «Cristo Redentore» del Corcovado (1931).10 A Santo Domingo troviamo la statua di «Padre Billini» (1898) e il «Monumento a Cristoforo Colombo» (1887), entrambi dello scultore francese Ernest Guilbert, nonché il Mausoleo di Colombo, dove sono custodite le spoglie dell’ammiraglio, realizzato dall’architetto Fernando Romeu e dallo scultore Pedro Carbonell y Huguet alla fine del secolo scorso. Il monumento funebre è rimasto nella Cattedrale di Santo Domingo fino al 1992, anno in cui è stato trasferito nel Faro di Colombo, dov’è tuttora. D’altronde verso il 1928 il maestro Abelardo Rodríguez Urdaneta (1870-1933) si dedicava interamente alla fotografia e di fusioni in bronzo nel paese quasi non se ne facevano, il che spiega perché sia stato l’italiano Tomagnini a vincere il concorso indetto per il Monumento a Duarte. arturo toMagnini (Pietrasanta, Lucca, 1879-1957) era un artista di vasta esperienza, autore di opere monumentali in diversi paesi dell’America Latina. A Panama scolpì il fregio della facciata dell’Istituto Nazionale (1911), un’opera in marmo di Carrara di 8,80 metri di lunghezza per 1,60 di altezza, raffigurante le arti, le lettere e le scienze. In Argentina eseguì diverse opere tra cui la scultura equestre in bronzo del generale Belgrano, inaugurata il 28 ottobre 1919 a Santiago del Estero, e il «Monumento al tenente Origone», in marmo di Carrara, inaugurato l’8 luglio 1917 a Villa Mercedes, San Luis. Il «Monumento a Juan Pablo Duarte» è costituito da un piedistallo in cemento rivestito di granito posto su una base quadrata sollevata dal suolo, da un primo livello formato da blocchi squadrati di granito e da una scalinata con quattro gradini che si ripete sui quattro lati. Su tale base sono organizzati i blocchi che sorreggono il piedistallo dove tre sculture in bronzo compongono un insieme molto equilibrato e significativo, dal quale promanano equilibrio, razionalità e armonia. Nella parte superiore del monumento, rivolta ad ovest, si erge la figura del Padre della Patria Juan Pablo Duarte: guarda verso l’orizzonte a testa alta, la mano destra sul petto e nella sinistra una pergamena in cui sono vergate le parole Dio, Patria e Libertà. Repubblica Dominicana. Sulla parte anteriore del piedistallo è una scultura, anch’essa in bronzo, della dea Vittoria – un’allegoria della Repubblica Dominicana – seduta, il braccio destro levato a reggere una corona d’alloro. Al suo fianco, in piedi, è un bronzeo giovane apollineo, seminudo, con il braccio destro rivolto verso la coscia destra della Vittoria e il braccio sinistro che regge una spada. Dietro di lui, a destra e a sinistra, si distinguono due aquile con le ali spiegate, graffite sul granito, un dettaglio ornamentale dalle caratteristiche Art Déco che identifica il monumento con la sua epoca, così come una sorta di cuscino dal decoro a foglie, anch’esse graffite, che sostiene il piedistallo con la figura di Duarte. Il motivo dell’aquila ritorna anche nella parte orientale del piedistallo. Ai piedi della divinità, una targa reca la seguente iscrizione:

Monumento a Duarte di Arturo Tomagnini nel Parque Duarte a Santo Domingo.

juan pablo duarte fondatore della repubblica doMinicana

1813 - 1838 - 1844 - 1876

Le date si riferiscono alla nascita di Juan Pablo Duarte, alla fondazione della società segreta La Trinitaria, all’Indipendenza nazionale e alla morte dell’eroe. Nella parte settentrionale del piedistallo un medaglione con un altorilievo del Baluarte 27 de febrero è incorniciato da una corona d’alloro, mentre a sud un altro medaglione reca lo stemma nazionale. Nella parte orientale è incisa una targa con un frammento della lettera che Juan Pablo Duarte inviò alla madre e alle sorelle da Curaçao il 4 febbraio 1844 nella quale chiedeva di donare i suoi beni alla causa del movimento indipendentista, sormontata dal motto «Tutto per la Patria». Si notano riferimenti al progetto del «Monumento a Duarte» di Abelardo Rodríguez Urdaneta e le caratteristiche fisiche del Padre della Patria rimandano ai busti dello scultore dominicano, mentre la figura verticale di una giovane creola che nel progetto di Tomagnini incarnava la Repubblica qui è sostituita da una figura dalle reminiscenze greco-romane. Il 16 luglio 1930, anniversario della creazione de La Trinitaria, con una solenne cerimonia e alla presenza delle autorità comunali, educative, civili, militari e religiose, fu inaugurato il «Monumento a Duarte», come riferisce una pubblicazione dell’epoca:

«L’APOTEOSI DI JUAN PABLO DUARTE Ieri pomeriggio, 16 luglio, è stato inaugurato il Monumento a Duarte. Un atto solenne, frequentato in massa dal popolo, che ha reso all’eminente patrizio un eloquente tributo di ammirazione e gratitudine. Bellissimi discorsi sono stati pronunciati dal Maestro Don Federico Henríquez y Carvajal, da sempre fervente duartista; dall’Onorevole Presidente della Repubblica, dottor Rafael Estrella Ureña, /.../ sempre incline al /.../ patriottismo; dal dott. Fco. A. Lizardo, Presidente del Consiglio Comunale, che ha ricevuto il monumento a nome della Città Primaziale. Le scuole della capitale sfilavano davanti alla statua, depositando ai suoi piedi le loro offerte floreali. Gli scolari hanno cantato l’Inno di Duarte, accompagnati dalla Banda Musicale Comunale. E – momento culminante della cerimonia - la statua è stata svelata accompagnata dagli accordi dell’Inno Nazionale, mentre la Fortezza di Ozama è esplosa in fragorose salve di artiglieria in onore del Padre della Patria. Dalla sintesi che diamo di questi atti, si vede bene che esse avevano il significato di una vera apoteosi. Così doveva essere. (...)».11

L’inaugurazione del monumento fu una celebrazione patriottica come se ne vedevano di rado; la città si riempì di bandiere dominicane e i presenti indossarono i loro abiti migliori per onorare il Padre della Patria in quella memorabile occasione.

Durante i trent’anni della dittatura di Rafael Leónidas Trujillo Molina (1930-1961) l’esaltazione smodata del tiranno e dei suoi familiari prese il posto che in precedenza era stato dedicato agli eroi della nazione, e le immagini di Trujillo si moltiplicarono in tutto il paese, in fotografie, dipinti e sculture. Di queste ultime, una delle più ammirate fu la statua equestre di San Cristóbal, luogo di nascita del dittatore, opera dello scultore aurelio Mistruzzi (Villaorba, Udine, 1880 - Roma, 1960), un lavoro che fu abbattuto dopo l’esecuzione della condanna a morte di Trujillo. Scultore e medaglista del Vaticano, Aurelio Mistruzzi si era formato presso le Accademie di Venezia, Milano – Accademia di Brera – e la Scuola dell’Arte della Medaglia, a Roma. Prima della Prima guerra mondiale aveva realizzato decorazioni scultoree nel Palazzo Comunale di Udine. Alla fine della guerra eseguì monu-

menti ai soldati caduti e statue di carattere religioso. Una sua opera si trova nella Basilica di Sant’Antonio a Padova. Dagli anni venti in poi si dedicò in modo particolare alla creazione di monete e medaglie, tra cui la moneta di Papa Pio XI e quella di Pio XII. Tra le sue opere civili più note è la Fontana delle rane a Monza. Il suo ultimo lavoro, nel 1957, fu la scultura equestre di Trujillo, due pezzi fusi in bronzo alti 6,5 metri e posti su un piedistallo di 12 metri. Lo scultore ricevette un pagamento di 90.000 dollari, cominciò a lavorare nel 1956, quando venne selezionato tra diversi scultori di fama e, secondo Néstor Uribe Matos, s’ispirò alla scultura equestre di Federico Guglielmo II di Prussia a Colonia. È possibile poi che la visita di Trujillo in Vaticano e la firma del Concordato nel 1954 – la religione cattolica è la religione ufficiale in tutti gli atti ufficiali della Repubblica Dominicana – abbiano favorito la scelta di Mistruzzi, poiché lo scultore era molto vicino alla Santa Sede nonché suo medaglista.12 Riferendosi a questa scultura, Emilio Rodríguez Demorizi sottolinea che «la bella statua equestre eretta all’ingresso di San Cristóbal, la città natale del Generalissimo, fu abbattuta e distrutta nel delirio di distruzione che seguì la caduta del regime politico».13 In precedenza, nel 1952, Mistruzzi aveva eseguito un busto di Julia Molina, la madre del dittatore, per Montecristi. La notizia dell’arrivo del pezzo venne riportata con evidenza sulla stampa dominicana.14

Nicola Arrighini nella Repubblica Dominicana

A partire dal 1966, Joaquín Balaguer Ricardo, presidente dal 1966-1978 e dal 1986-1996, assunse un ruolo di primo piano nella sfera politica dominicana. Era stato ministro dell’Istruzione e presidente della Repubblica durante il regime di Trujillo, grande ammiratore delle arti e fedele sostenitore dell’antichità greco-romana. Il presidente Balaguer attuò una politica di controlli estremi e di eliminazione fisica degli avversari, promuovendo, per contro, importanti opere pubbliche, molte delle quali accompagnate da sculture realizzate da nicola arrighini (Pietrasanta, Lucca, 1905-1977), concittadino del già citato Arturo Tomagnini. Nicola Arrighini (1905-1977) apparteneva a una famiglia di scultori attivi a Pietrasanta dal 1870. La ditta fu fondata dal nonno Luca Arrighini (1845-1915) e vi lavorò anche il padre Enrico Arrighini (1880-1955). È un laboratorio noto a livello internazionale cui si deve la realizzazione di progetti di arte pubblica in vari paesi. Nicola studiò a Carrara ed entrò a far parte del «Gruppo dei Vàgeri Viareggini», capitanato da Lorenzo Viani. Molto attivo, partecipò a numerose mostre in Italia, tra cui la Triennale di Milano, la Quadriennale di Roma, la Biennale di Venezia, e, all’estero, alla Biennale di Parigi. Negli anni quaranta viene insignito del titolo di «Professore d’arte». Specializzato nella scultura in marmo, tra le sue opere ricordiamo La Fede, statua femminile a grandezza naturale della collezione della Galleria d’Arte Moderna di Milano; i busti di san Pio da Pietrelcina e del pittore Lorenzo Viani, di monsignor José Guerra Campos, del presidente Kennedy, di Papa Montini (Paolo VI) e di Papa Giovanni Paolo II. Ha collaborato con Giovanni Ragazzi nella lavorazione di mosaici. Ha realizzato opere per edifici religiosi tra cui la Basilica di Santa Teresa del Bambin Gesù dei Carmelitani Scalzi a Tombetta, Verona; la Chiesa dei Rimedi a Palermo; la St. Anthony’s Church a New York; la Chiesa del Santuario di Sant’Antonio da Padova a Hawthorn, un sobborgo di Melbourne, in Australia. Arrighini è l’autore della Via Crucis di Villa de la Quebrada (1949-51), nel comune di Belgrano, a San Luis, Argentina, che comprende le quattordici stazioni e 62 figure in marmo a grandezza naturale, un gruppo scultoreo inaugurato il 3 maggio 1952. Nicola Arrighini ha perso la vita in un incidente d’auto nel 1977. L’attività familiare viene portata avanti dai suoi discendenti.15 Il progetto di abbellimento pubblico promosso dal presidente Balaguer è improntato a «una politica di riconoscimento dei valori della nazionalità, professa il culto degli eroi e dei padri della Repubblica e lo diffonde tra la cittadinanza, affinché le loro azioni servano da esempio emulativo, soprattutto alle nuove generazioni su cui si fonda l’avvenire della Patria».16 Il criterio sopra citato fu messo in pratica in occasione del 132° anniversario della nascita del generale Gregorio

Il «Listín Diario» del 17 agosto 1971 riporta la notizia dell’inaugurazione dell’avenida Luperón a Santo Domingo e dello scoprimento della statua dell’eroe, opera dello scultore italiano Nicola Arrighini. Luperón, il grande restauratore (1839-1897), evento commemorato con l’inaugurazione di viali e passeggiate che comprendevano sculture equestri dell’Eroe della Restaurazione a Santo Domingo e a Puerto Plata. Il 16 agosto 1971 fu inaugurata l’avenida Luperón e all’incrocio con l’avenida Mirador Sur fu collocata una scultura in bronzo, opera di Nicola Arrighini, del peso di due tonnellate. Alla solenne ceremonia assistettero il presidente Balaguer, il segretario di Stato senza portafoglio César Herrera e alti gradi delle Forze Armate, generali degli istituti militari, rappresentanti dell’Academia Dominicana de la Historia e dell’Instituto Duarteo, dei Ministeri dell’Interno e della Polizia e dell’Educazione, nonché rappresentanti di varie associazioni civiche. In apertura la Guardia Presidenziale, in alta uniforme, suonò l’Inno Nazionale, salutato da una salva di 21 colpi di cannone e lo storico César Herrera, segretario di Stato senza portafoglio e direttore dell’Informazione, lesse un’apologia di Gregorio Luperón, sottolineando quanto segue:

«Luperón impersona meglio di chiunque altro le virtù che hanno permesso al popolo dominicano di uscire vittorioso dalle grandi prove della sua storia /.../ il paladino restauratore si mostrerà sempre alla contemplazione delle successive generazioni dominicane come un autentico prodotto del grembo popolare /.../ le forze morali che hanno sempre permesso ai dominicani di superare le loro più amare disgrazie, e di sconfiggere con decisione i loro più ostinati oppressori, forgiarono il miracolo del 1° agosto 1863, affinché si realizzasse un’epopea senza pari, in cui quasi tutta la nazione in armi fu incenerita e migliaia di uomini di entrambe le parti contendenti persero la vita (...)».17

Infine, dopo il discorso e la posa di offerte floreali, una brigata mista delle Forze Armate tenne una parata militare. Poco dopo la cerimonia tenutasi a Santo Domingo, l’8 settembre 1971 a Puerto Plata si svolse un evento simile, incentrato sull’inaugurazione del malecón (lungomare) Gregorio Luperón e della statua equestre dell’eroe. Vi parteciparono il presidente Balaguer, il governatore civile della provincia, il consigliere comunale e il presidente del Consiglio comunale, consiglieri, rappresentanti delle istituzioni civiche e culturali, membri della Commissione Nazionale per lo Sviluppo, rappresentanti delle Camere Legislative, battaglioni delle Forze Armate e la Guardia Presidenziale in alta uniforme, in un giorno dichiarato di festa popolare nella provincia di Puerto Plata. Il Comitato Organizzatore dell’evento fece un appello pubblico per incentivare la partecipazione dei cittadini:

«Il Comitato Organizzatore invita al grandioso omaggio che sarà reso all’egregio Generale Gregorio Luperón nella città di Puerto Plata, l’8 settembre 1971, per ordine del Presidente costituzionale della Repubblica, Dr. Joaquín Balaguer, hanno (sic) il grande piacere di INVITARE tutti gli abitanti di Puerto Plata assenti, così come tutti gli ammiratori dell’illustre eroe, e il popolo della Repubblica, alla cerimonia di disvelazione (sic) della sua statua equestre e inaugurare il bellissimo lungomare che porta il suo glorioso nome».18

Le sculture citate sono entrambe di Nicola Arrighini. Fuse in bronzo, corrispondono a un modello assai presente fin dall’antichità nella statuaria pubblica per onorare la memoria di grandi personaggi storici, quale ad esempio la statua equestre dell’imperatore Marco Aurelio (ii secolo) oggi al Museo Capitolino di Roma, opera che servì da modello per monumenti rinascimentali come quelli al Gattamelata di Donatello (1447-1453) a Padova e al Colleoni di Andrea del Verrocchio a Venezia (1488). Il tema ebbe molta fortuna nel Barocco e nel Novecento fu ampiamente utilizzato in America Latina per magnificare la memoria degli indipendentisti. La statua inaugurata a Santo Domingo mostra Luperón al galoppo: il cavallo ha la zampa sinistra sollevata e la testa rivolta a sinistra creando un parallelo con il corpo del cavaliere, che ha i piedi nelle staffe, la spada nella

mano destra e indossa divisa e cappello militare. Impressionante la muscolatura dell’animale in una scultura che suscita rispetto e ammirazione. L’opera è visibile di fronte al Monumento agli Eroi della Restaurazione a Santiago de los Caballeros. Nella scultura di Puerto Plata Arrighini ritrae un Luperón che con aria di sfida incita alla battaglia; anche in questo caso ha l’uniforme militare, i piedi nelle staffe, e l’animale è raffigurato con le zampe anteriori sollevate. Entrambe le sculture hanno piedistalli rivestiti di granito, con le date di nascita e morte dell’eroe della Restaurazione della Repubblica. Qualche anno dopo, con l’inaugurazione, il 16 agosto 1973, del Teatro Nazionale a Nicola Arrighini si presenta una nuova opportunità: gli viene infatti affidata la realizzazione di due fontane destinate a ornare la parte anteriore del teatro. Lo scultore eseguì le opere, ma per qualche oscura ragione queste non furono poste nel luogo designato fino al 2018, quando l’edificio è stato sottoposto a lavori di ristrutturazione e su indicazione del ministro della Cultura José Antonio Rodríguez le fontane sono state collocate nel luogo per il quale erano state progettate e realizzate. I due pezzi si trovano ora lì, uno davanti all’ingresso principale del teatro, il secondo più a nord del recinto, vicino alla stazione della metropolitana. Le due fontane in bronzo provengono dalla bottega di Arrighini; d’ispirazione barocca, presentano motivi allegorici con rimandi al teatro e alla musica. Le figure femminili evocano le muse, gli animali marini scolpiti in vari registri sovrapposti mostrano riferimenti alla mitologia greca, in un insieme articolato dall’equilibrio delle curve, delle sporgenze e delle rientranze, dei giochi d’acqua e del movimento. Sono le fontane più belle della città di Santo Domingo, purtroppo però non sono mantenute in funzione in modo permanente, circostanza che contribuisce al loro progressivo deterioramento. In seguito, nel 1976, quando si prospettò il rifacimento del Parco dell’Indipendenza e la costruzione del Monumento ai Padri della Patria, il presidente Balaguer raccomandò di avvalersi dei servizi di Nicola Arrighini. L’architetto Cristian Martínez Villanueva, progettista dell’Altare della Patria, fece visita allo scultore nel suo

Scultura equestre in bronzo di Gregorio Luperón sul lungomare di Puerto Plata, eseguita nel 1971 da Nicola Arrighini.

Statua in bronzo di Gregorio Luperón, opera di Nicola Arrighini. Inaugurata il 16 agosto 1971 a Santo Domingo, l’opera attualmente è collocata di fronte al Monumento agli Eroi della Restaurazione a Santiago de los Caballeros.

Nella pagina seguente:

La statua in bronzo di Gregorio Luperón, opera dell’italiano Nicola Arrighini, nel Monumento agli Eroi della Restaurazione a Santiago de los Caballeros.

Gruppo scultoreo di grandi dimensioni raffigurante Duarte, Sánchez e Mella, realizzato nel 1976 in marmo di Carrara dall’artista italiano Nicola Arrighini per l’Altare della Patria di Santo Domingo. laboratorio di Pietrasanta per esporgli i dettagli del progetto. In quell’occasione Arrighini lavorò con il marmo su espressa indicazione del presidente dominicano, come ci informa l’architetto Martínez Villanueva; l’obiettivo infatti era «rispettare la memoria dei padri nobili e per Balaguer il marmo rappresentava l’eternità». Si decise quindi di lavorare con marmo di Carrara tratto da una cava «destinata solo alla statuaria di eroi nazionali».19 È un marmo bianco, senza venature, che viene estratto con il laser e che dopo la lucidatura acquisisce una grande trasparenza. (Intervista all’architetto Martínez Villanueva del 27 giugno 2019). Per i volti dei Trinitari il riferimento furono i busti di Duarte, Sánchez e Mella realizzati da Abelardo Rodríguez Urdaneta nel 1919. Alti 3,85 metri, si ergono imponenti su piedistalli di 2,30 metri, anch’essi in marmo. Duarte vi è raffigurato in abito da cerimonia, col papillon, i capelli corti, i baffi ben curati, la catena dell’orologio sul fianco, la mano destra nella tasca dei pantaloni e la sinistra appoggiata sulla coscia. Anche Sánchez indossa un abito da cerimonia, ha i capelli lisci, nella mano destra tiene un documento fondativo mentre la sinistra poggia su un piedistallo. Mella è in alta uniforme, il cappello nella mano destra, la sinistra posa sul manico della sciabola. L’inaugurazione del nuovo Altare della Patria, il 27 febbraio 1976, fu una pietra miliare del centenario della morte di Juan Pablo Duarte. Il nome di Altare della Patria gli venne concesso ufficialmente con la legge n. 1185 del 19 ottobre 1936. I resti dei Padri della Patria, che per molti anni avevano riposato nella Cappella degli Immortali nella Cattedrale di Santo Domingo, furono trasferiti nell’Altare della Patria all’interno della Puerta del Conde nel 1943 e da lì nella loro sede attuale. Quel luogo emblematico fu ripensato con l’intento di «integrare all’Altare della Patria un insieme più ampio e conforme al suo significato storico. Tutto il complesso monumentale del periodo coloniale e repubblicano compone un insieme collegato dalle vie che formano la croce della nostra bandiera rendendo il recinto un’area di riverenza e di rispetto. Baluardo, camminamenti vecchi e nuovi, fossato e monumento, formano un’unità che consolida il patriottismo storico del nostro popolo».20 Arrighini realizzò poi il «Monumento alla canna da zucchero», un gruppo scultoreo in bronzo inaugurato nel 1992 sulla riva orientale del fiume Ozama, nella provincia di Santo Domingo Est. Il progetto è dell’architetto Martínez Villanueva, l’opera scultorea di Nicola Arrighini e la fusione si deve alla Fonderia d’Arte Massimo

Del Chiaro di Pietrasanta. Il «Monumento alla canna da zucchero» è costituito da un carro carico di canne trainato da sei buoi e da una famiglia composta da un uomo che incita i buoi, una donna che li segue con un cesto di viveri sulla testa e un bambino seduto sul carro, in rappresentanza delle famiglie coinvolte nel taglio e nella lavorazione della canna da zucchero. Sono figure idealizzate, dai tratti europeizzanti; qualunque traccia dell’origine africana delle persone che nella Repubblica Dominicana si dedicano a questa attività è stata cancellata. L’artista ha qui realizzato un’opera scevra da legami storici o mitologici. Il «Monumento alla canna da zucchero» è uno dei gruppi scultorei di maggiore qualità plastica di Santo Domingo, notevole per il realismo e la volumetria degli animali e per il movimento della figura maschile.

Tommaso Gismondi e le porte della Basilica di Nuestra Señora de la Altagracia

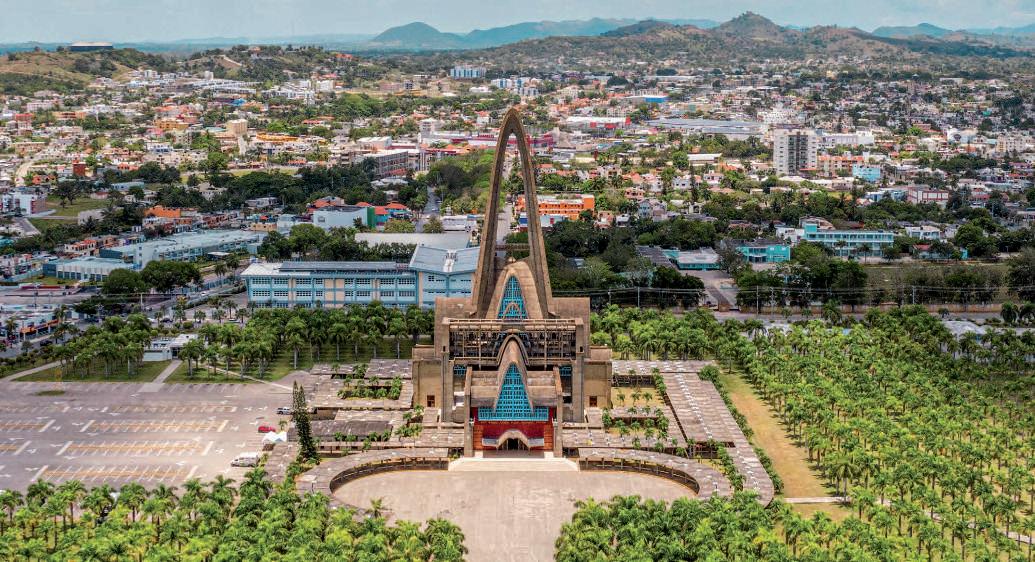

L’architetto francese André-Jacques Dunoyer de Segonzac (1915-2018), progettista della Basilica di Nuestra Señora de la Altagracia a Higüey, una costruzione dalle linee moderne e cemento armato a vista inaugurata il 21 gennaio 1971, per accedere al luogo sacro aveva concepito un semplicissimo e lineare portico ligneo, in armonia con il concetto generale dell’opera che emerge dai disegni del progetto pubblicato nel libro sulla Basilica edito dal Banco Popular.21 Dopo cinque lustri il vescovo della diocesi di Higüey, monsignor Hugo Eduardo Polanco Brito, è riuscito a far progettare allo scultore italiano Tommaso Gismondi (Anagni, 1906-2003) delle porte bronzee, che sono state collocate nel portico nel 1988. Per concretizzare il progetto Polanco Brito ha potuto contare sul sostegno del presidente Balaguer e di Sua Santità Giovanni Paolo II. Gismondi era noto come lo «scultore del Papa» in virtù dei suoi rapporti con i papi Paolo VI e Giovanni Paolo II, per i quali disegnò le rispettive medaglie, oltre che per i suoi lavori sulla porta della Biblioteca Vaticana e sulla porta dell’Archivio Segreto Vaticano. Per la Basilica de la Altagracia Gismondi si ispira alle porte di Lorenzo Ghiberti nel Battistero di San

Monumento di Nicola Arrighini alla canna da zucchero. Santo Domingo Est.

La Basilica Cattedrale di Nuestra Señora de la Altagracia a Higüey.

Giovanni a Firenze (1452) e le divide in otto formelle in cui ricrea le tappe fondamentali della storia della devozione per la Vergine. Gismondi vi ha plasmato apparizioni e miracoli, dall’inizio della devozione nel 1504 fino al dono di un diadema alla Vergine da parte di Giovanni Paolo II, durante la sua visita nella Repubblica Dominicana il 25 gennaio 1979. Ogni avvenimento è identificato con le date corrispondenti all’evento evocato. Nelle otto formelle appaiono dunque i seguenti temi: 1. 1504-08 Sullo sfondo la casa di Juan Ponce de León, tuttora esistente. A sinistra le figure dell’adelantado e del capitano Juan de Esquivel, fondatore di Higüey; a destra il cacicco

Porte dello scultore Tommaso Gismondi nella Basilica Cattedrale di Nuestra Señora de la Altagracia a Higüey.

Porte dello scultore Tommaso Gismondi nella Basilica Cattedrale di Nuestra Señora de la Altagracia a Higüey.

Cayacoa e, in ginocchio, la moglie, battezzata secondo il rito cattolico con il nome di Catalina; 2. 1508-1514 Arrivo dell’immagine della Vergine; 3. 1512-72 Costruzione del Santuario di Higüey; 4. 21-1-1691 Battaglia di La Limonada, motivo per il quale quel giorno è dedicato alla festa di Altagracia; 5. 15-8-1822 Incoronazione dell’immagine di Altagracia durante l’intervento americano del 1916-1924 nella Puerta del Conde. Sulla destra compare monsignor Alejandro Nouel e sulla sinistra alcuni rappresentanti pontifici; 6. Le date di costruzione della chiesa, 1954-1972, e la firma dell’autore dei bronzi Tommaso Gismondi, 1988; 7. 1-4-1959 Il Papa concede alla chiesa il

Lapide sulle porte della Basilica Cattedrale Nuestra Señora de la Altagracia, Higüey il cui testo recita: «La Vergine di Altagracia ha miracolosamente scelto Higüey come sua dimora dal 1508, e la sua casa è il primo santuario in America. È rimasta nell’antico tempio per quattro secoli dal 1572 fino al 1972, quando l’immagine fu trasferita in questa basilica, progettata dagli architetti Pierre Dupré e J. A. Dunoyer de Segonzac». Fu consegnata nel 1972 a Monsignor Juan F. Pepén, Primo Vescovo di Higüey, dal Presidente dottor Joaquín Balaguer, che oggi a nome del popolo dominicano dona questa porta alla diocesi di Altagracia, creata da papa Giovanni XXIII nel 1959. Paolo VI le ha concesso il titolo di Basilica. Inaugurazione di questa porta, 15 agosto 1988, a chiusura dell’“Anno Mariano”. Opera dello scultore Tommaso Gismondi, eseguita in Italia, nella città di Anagni, residenza di Papi nel Medioevo».

Porte dello scultore Tommaso Gismondi nella Basilica Cattedrale di Nuestra Señora de la Altagracia a Higüey.

Nella pagina seguente:

Particolare di due formelle delle porte eseguite da Tommaso Gismondi. titolo di Basilica Minore; 8. 25-1-79 Visita di Giovanni Paolo II. Offerta di un diadema alla Vergine. In una porta laterale, a sinistra delle precedenti, è inserita un’immagine della Vergine con due iscrizioni: «Papa Giovanni Paolo II ha visitato la Repubblica Dominicana il 25 gennaio 1979 e offerto un diadema alla Vergine di Altagracia. Il 12 ottobre 1984 ha dato inizio alla celebrazione del V Centenario della Scoperta dell’America e proclamato l’”Anno Mariano” dal 7 giugno 1987 al 15 agosto 1988». Sotto il testo una ricostruzione dell’arrivo degli Spagnoli sull’isola reca la didadscalia: «12 ottobre 1492. Inizio della colonizzazione in America». Un’altra porta laterale, a destra, presenta nel registro superiore un’immagine di san Giuseppe e in quello inferiore lo stemma nazionale con la data dell’indipendenza, 27 febbraio 1844. Al centro lo stemma di monsignor Polanco Brito e la scritta «L’arcivescovo Hugo Eduardo Polanco Brito, primo vescovo di Santiago, 1958-65, amministratore apostolico di Santo Domingo 1966-70, arcivescovo coadiutore di Santo Domingo 1970-75, 2º vescovo di Higüey 1975... dedica questa porta in bronzo a Nostra Signora di Altagracia, 15 agosto 1988, Chiusura dell’“Anno Mariano”».

Sul telaio che sostiene le porte campeggiano lo stemma del nunzio Blasco Francisco Collaço, del cardinale O. A. Beras (Octavio Antonio Beras Rojas), del vescovo Pepén (Juan Félix Pepén Solimán, primo vescovo della diocesi di Nuestra Señora de la Altagracia), del cardinale Nicolás de Jesús López Rodríguez, arcivescovo di Santo Domingo e quelli dei vescovi delle diocesi esistenti nel 1988: La Vega, J. A. Flores (Juan Antonio Flores Santana); Santiago, R. Adames (Roque Adames Rodríguez); San Juan de la Maguana, T. F. Reilly (Thomas F. Reilly) e R. Connors (Ronald Gerard Connors); Barahona, F. M. Rivas (Fabio Mamerto Rivas Santos); San Francisco de Macorís, Jesús Moya (Jesús María de Jesús Moya); Mao-Montecristi, J. P. Abreu (Jerónimo Tomás Abreu Herrera); Baní, P. Tejeda (Príamo Pericles Tejeda Rosario). Il portico è incorniciato da una bellissima raffigurazione di un arancio, l’albero su cui secondo la tradizione si posò l’immagine della Vergine di Altagracia. Rami di aranci adornano gli interspazi tra i pannelli centrali e le porte laterali. Gli otto pannelli centrali hanno composizioni molto simili, ciascuno con figure umane a destra e a sinistra – ad eccezione di quello in cui compare un albero – e al centro il tema principale. Questo disegno dà coerenza ed equilibrio all’insieme non esente da una certa monotonia. Le Porte della Basilica di Higüey costituiscono un’opera monumentale di 38 metri quadrati di bronzo bagnato in oro 24 carati; la loro inaugurazione si tenne a mezzogiorno di sabato 10 settembre 1988, alla presenza del presidente Balaguer, del vicepresidente Carlos Morales Troncoso, dei membri del gabinetto presidenziale, del nunzio di Sua Santità, monsignor Blasco Francisco Collaço, dell’arcivescovo di Santo Domingo, di monsignor Nicolás de Jesús López Rodríguez e di diversi vescovi del paese, delle autorità civili, comunali e militari. Monsignor Polanco Brito nel descrivere l’opera ai presenti spiegò che essa era costata 2,5 milioni di pesos, somma donata dal governo dominicano, e che «queste porte di bronzo, placcate d’oro per proteggerle dal castigo del salnitro sprigionato dal Mar dei Caraibi che bagna questa regione, nel loro insieme sono uniche al mondo perché non sono incassate nelle mura, ma costituiscono invece un meraviglioso insieme di tre porte, contornate da un albero di arancio, per colmare la lacuna che dà accesso al tempio».22 L’1 giugno di quell’anno le porte di Gismondi erano state benedette a Roma da papa Giovanni Paolo II. L’evento tuttavia fu messo in ombra dal passaggio dell’uragano Gilberto che si abbatté sulla costa sud-occidentale del paese la notte dell’11 settembre 1988. Sono opera di Tommaso Gismondi anche i simboli degli evangelisti (l’aquila di san Giovanni, l’uomo di san Matteo, il toro di san Luca e il leone di san Marco) raffigurati sulla porta est della plazoleta de los Curas, confinante con l’ingresso su calle Isabel la Católica della Cattedrale di Santo Domingo, nella Città Coloniale. I piccoli bronzi aderiscono a una fascia di ferro posta al centro della porta e tutte le figure sono alate. Si tratta delle ultime opere realizzate da Tommaso Gismondi per la Repubblica Dominicana. Come abbiamo visto, nel corso del xx secolo si è assistito a una notevole produzione di arte pubblica per la Repubblica Dominicana ad opera di artisti italiani, che oltre a fontane, porte e sculture hanno immortalato a beneficio della memoria collettiva figure chiave della storia nazionale, come Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella e Gregorio Luperón; il dittatore Trujillo, poi, a suo tempo si avvalse dei servizi di Aurelio Mistruzzi. Le opere eseguite da Arturo Tomagnini, Nicola Arrighini e Tommaso Gismondi hanno dimostrato e riaffermato la loro qualità artistica resistendo nel tempo, sfidando le aggressioni di uragani, terremoti e vandalismi per costituire, oggi, una parte importante del patrimonio artistico dominicano.

Note

1 a. blanco díaz (a cura di), Emiliano Tejera. Escritos diversos, Colección Banreservas, Archivo General de la Nación, Santo Domingo 2010, p. 237. 2 b. adróver de cibrán, Abelardo Rodríguez Urdaneta. Su vida, sus obras, y sus maestros, Impresora Grafinsa, La Coruña 1974, p. 99. 3 y. nacidit perdoMo, Duarte es Abelardo, in acento.com, 25 gennaio 2015. 4 adróver de cibrán, Abelardo cit., p. 99 5 ibidem, p. 102. 6 Ibidem, p. 104. 7 Ibidem, p. 107. 8 e. rodríguez deMorizi, En torno a Duarte, Centenario de la muerte de Juan Pablo Duarte, Academia Dominicana de la Historia, vol. XLII, Editora Taller, Santo Domingo 1976, p. 134. 9 adróver de cibrán, Abelardo cit., p. 113. 10 r. gutiérrez viñuales (ed.), Monumento conmemorativo y espacio público en Iberoamérica, Cátedra, Madrid 2004. 11 «Listín Diario», 17 luglio 1930, p. 1. 12 n. uribe Matos, Cosas de San Cristóbal: El monumento ecuestre a Trujillo, terza parte, en almomento.net, 16 aprile 2019. 13 e. rodríguez deMorizi, Pintura y escultura en Santo Domingo, Julio D. Postigo e Hijos Editores, Santo Domingo 1972, p. 135. 14 C.T., en «El Caribe», 3 agosto 1952, p. 24. 15 Fonte: Museo dei Bozzetti «Pierluigi Gherardi», Pietrasanta, www. museodeibozzetti.it. 16 «Listín Diario», 8 settembre 1971, p. 4. 17 «Listín Diario», 17 agosto 1971, pp. 1 y 4. 18 «Listín Diario», 7 settembre 1971. p. 4A. 19 Intervista all’architetto Cristian Martínez Villanueva (Crismar) el 27 giugno 2019. 20 «El Caribe», 27 febbraio 1976, p. 2. 21 a. j. dunoyer de segonzac, Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, Colección Banco Popular, Santo Domingo 2000, pp. 194-195 y 268. 22 «Listín Diario», 11 settembre 1988, p. 14.

Bibliografia

b. adróver de cibrán, Abelardo Rodríguez Urdaneta. Su vida, sus obras, y sus maestros, Impresora Grafinsa, La Coruña 1974. s. barbieri, Los Medallones. 16 pinturas del siglo xviii, Publicaciones Museo de la Altagracia, Santo Domingo 2013. a. blanco díaz (a cura di), Emiliano Tejera. Escritos diversos, Colección Banreservas, Santo Domingo 2010. Bodas de Oro del Instituto Nacional de Panamá. Nido de Águilas, Instituto Nacional de Panamá, Panama 1959, bdigital.binal. ac.pa. r. cassá, Padres de la Patria, vol. V, Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Archivo General de la Nación, Santo Domingo 2008. a. j. dunoyer de segonzac, Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, Colección Banco Popular, Santo Domingo 2000. r. gutiérrez viñuales (a cura di), Monumento conmemorativo y espacio público en Iberoamérica, Cátedra, Madrid 2004. r. gutiérrez viñuales, «Arte público en Latinoamérica. Algunas experiencias entre la investigación y el coleccionismo», in j. a. hernández latas (a cura di), Arte público a través de la documentación gráfica y literaria, Institución «Fernando el Católico»-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Saragozza 2015. j. i. jiMenes grullón, El mito de los Padres de la Patria. Debate histórico, vol. CCXIII, Archivo General de la Nación, Santo Domingo 20143. a. lluberes, s.j., Breve Historia de la Iglesia Dominicana 14931997, Amigo del Hogar, Santo Domingo 1998. d. Martínez e l. pérez, Arte Urbano en los Espacios Públicos de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Ayuntamiento del Distrito Nacional, Santo Domingo 2009. p. Mella, s.j., Los espejos de Duarte, Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó, Ediciones Paulinas, Ediciones Msc, Santo Domingo 2013. g. Montenero, Aurelio Mistruzzi 1880-1960, Arti Grafiche Friulane, Udine 1974. e. rodríguez deMorizi, Pintura y escultura en Santo Domingo, Julio D. Postigo e Hijos Editores, Santo Domingo 1972. e. rodríguez deMorizi, En torno a Duarte, Centenario de la muerte de Juan Pablo Duarte, Academia Dominicana de la Historia, vol. XLII, Editora Taller, Santo Domingo 1976. e. tejera, Escritos diversos, a cura di Andrés Blanco Díaz, Colección Banreservas, Archivo General de la Nación, Santo Domingo 2010

interviste, giornali e risorse in rete

Intervista all’architetto Cristian Martínez Villanueva (Crismar), 27 giugno 2019. C. T., «El Caribe», 3 agosto 1952, p. 24. «El Caribe», 27 febbraio 1976, p. 2. «Listín Diario», 17 luglio 1930, p. 1. «Listín Diario», 17 agosto 1971, pp. 1 e 4. «Listín Diario», 7 settembre 1971, p. 4-A. «Listín Diario», 8 settembre 1971, p. 4. «Listín Diario», 10 settembre 1988, pp. 1, 9 e 10. «Listín Diario», 11 settembre 1988, pp. 1, 14 e 15. «Listín Diario», 12 settembre 1988, p. 1. Arrighini Nicola. Fonderia d’Arte Massimo Del Chiaro, Pietrasanta, http://www.delchiaro.com/schedaartista_ita. php?idartista=300 Museo dei Bozzetti «Pierluigi Gherardi», Pietrasanta, www. museodeibozzetti.it. y. nacidit perdoMo, Duarte es Abelardo, in acento.com, 25 gennaio 2015. n. uribe Matos, Cosas de San Cristóbal: El monumento ecuestre a Trujillo, terza parte, almomento.net, 16 aprile 2019.