22 minute read

Un progetto per lo studio dei caratteri costruttivi dell’architettura militare dominicana, sandro parrinello Il monumento funebre di Alessandro Geraldini nella Cattedrale di Santo Domingo

from L'eredità Italiana Nella Repubblica Dominicana

by The Italian Legacy in Philadelphia and in the Dominican Republic

Il monumento funebre di Alessandro Geraldini nella Cattedrale di Santo Domingo

Virginia FLores sasso Architetto, PhD.

L’umanista Alessandro Geraldini (Amelia, 1455 - Santo Domingo, 1524), considerato uno dei religiosi di maggior spicco del suo tempo, cappellano maggiore della regina Isabella di Castiglia (1487), precettore delle infantas Maria e Caterina dal 1493 e confessore della regina Caterina d’Inghilterra (1496), era al servizio dei re di Castiglia da trentanove anni, con incarichi culturali e diplomatici, ed era vescovo della diocesi di Vulturara e Montecorvino dal 1496, quando Ferdinando il Cattolico lo presentò al papa per la sede vescovile di Santo Domingo, rimasta vacante a causa della morte di fra Francisco García de Padilla.1 Morto Ferdinando il Cattolico, è il cardinale Cisneros, all’epoca reggente di Castiglia, a firmare la lettera di presentazione a papa Leone X (Giovanni di Lorenzo de’ Medici), datata 26 gennaio 1516. Geraldini stesso consegnò la lettera, accompagnandola con una scritta di suo pugno, firmata a Colonia il 30 giugno 1516, in cui muoveva una supplica personale. Il 23 novembre 1516, Alessandro Geraldini fu nominato vescovo di Santo Domingo con bolla di Leone X nella Villa della Magliana. Il 13 febbraio 1517 gli ordini esecutivi furono trasmessi al vescovo di Madrid;2 Geraldini li ricevette a Londra, il 13 settembre dello stesso anno, dove in qualità di delegato di papa Leone X sollecitava l’aiuto dei re e principi europei contro il sultano di Turchia Solimano.3 Per questioni politiche, tuttavia, non poté partire immediatamente; decise quindi di inviare il nipote Onofrio Geraldini e il suo servitore Diego del Río, che sarebbero arrivati a Santo Domingo alla fine del 1517 e avrebbero preso possesso della diocesi per procura. Nel 1519, prima di partire per le Indie, Geraldini avrebbe ottenuto per il suo cameriere e protetto, Diego del Río, chierico di Segovia, un canonicato vacante nella Cattedrale.4 Il 4 agosto 1519 il vescovo Alessandro Geraldini salpò da Siviglia «diretto alle Indie», come riferisce il cronista dell’epoca Francisco López de Gómara nella sua Historia de las Indias. Giunse a Santo Domingo il 17 settembre 15195 e assunse l’incarico il 6 ottobre 1519, divenendo il primo vescovo residente della diocesi di Santo Domingo. Nel 1519 vennero inviate cedole reali a favore di Geraldini. In una di queste si ordinava a Rodrigo de Figueroa, di recente arrivato a Santo Domingo come giudice residente e governatore di Hispaniola, di consentire all’alguacil (vicario) del vescovo di usare il baculo pastorale, segno della sua rispettata giurisdizione episcopale, e che al vescovo fosse affidata per due anni l’educazione dei bambini dei cacicchi di Hispaniola, autorizzandolo anche a punire coloro che ne ostacolassero il compito o violassero le ordinanze da lui dettate allo scopo.6 Figueroa osservò gli ordini, ma il suo incarico di governatore dell’isola non si protrasse a lungo e nel 1520 fu presto sostituito da Diego Colombo, che riservò a Geraldini un trattamento preferenziale. Al suo arrivo in città Geraldini trovò una chiesetta di legno coperta di foglie di palma, che era stata la chiesa

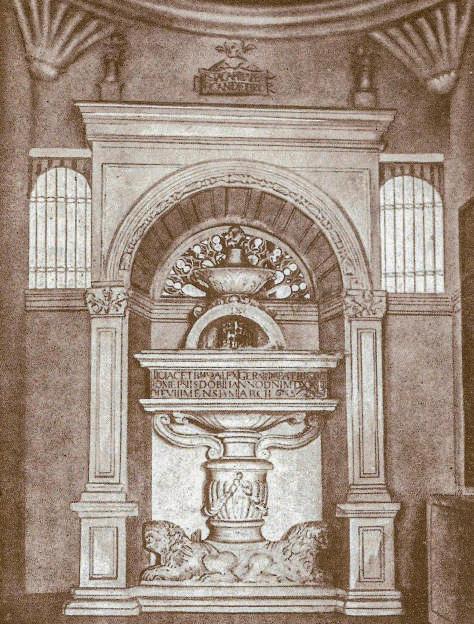

Mausoleo dedicato al primo Vescovo residente di Santo Domingo, Alessandro Geraldini.

Nella pagina precedente: Mausoleo in pietra dedicato a Geraldini. All’interno del grande arco che costituisce il mausoleo si apre una finestra semicircolare con un elaborato intreccio lapideo dalla forma a ventaglio; analogamente, sui due lati della tomba, due finestre ad arco a tutto sesto e intrecci lapidei permettono alla luce di filtrare.

del villaggio da prima della creazione della diocesi nel 1511. Accelerò pertanto l’avvio dei lavori della fabbrica della Cattedrale di Santo Domingo, e ne benedisse la prima pietra il 25 marzo 1521.7 A quel tempo regnavano l’imperatore Carlo V e la regina Giovanna, e il vescovo Juan Rodríguez de Fonseca ricopriva il ruolo di presidente del Consiglio delle Indie, figura assai influente nel processo decisionale relativo a questioni indigene. Fu lui probabilmente a inviare le piante della nuova Cattedrale di Santo Domingo. Ad oggi le piante della Cattedrale risultano scomparse, ma è molto probabile che più di un maestro vi sia intervenuto e che il progetto originale abbia subito delle varianti, come si evince da documenti e da alcune tracce presenti nell’edificio. La Cattedrale di Santo Domingo è in stile tardogotico, un modello di Hallenkirche castigliana, un tipo di chiesa colonnare in cui coesistevano elementi «moderni» e «romani», come all’epoca venivano definiti. L’opera fu interrotta e ripresa più volte con alcune modifiche. La prima volta che i lavori si interruppero fu dopo la morte di Geraldini, l’8 marzo 1524. In quella circostanza a prendere le redini dell’impresa fu il decano Rodrigo de Bastidas. Questa seconda campagna costruttiva durò solo tre anni e si interruppe di nuovo alla fine del 1527, quando Bastidas andò in Spagna. La terza campagna iniziò nel 1528, con l’arrivo nella Cattedrale di nuovi costruttori. I lavori si bloccarono nuovamente nel 1531 a causa di problemi finanziari e Bastidas fu nominato vescovo della diocesi di Coro (Venezuela). Bastidas tuttavia non rimase a lungo a Coro e tornò a Santo Domingo per rimetter mano ai lavori. Nel 1535, stando alle notizie pervenute, questi erano in una fase ormai avanzata. I costruttori si affrettarono a chiudere la navata centrale, quelle laterali e le cappelle nelle nicchie per consentire l’inizio delle funzioni liturgiche nel tempio e nel novembre del 1537 Rodrigo de Bastidas officiò la prima messa nella Cattedrale. La consacrazione al culto avvenne il 31 agosto 1541, durante il vescovato di Alonso de Fuenmayor. Una quarta campagna costruttiva fu avviata nel 1542, con l’innalzamento del campanile, e si interruppe nel 1546. È in questa fase che viene costruito il mausoleo del vescovo Alessandro Geraldini e che all’interno della Cattedrale vengono apportate importanti modifiche.

Arte sepolcrale nel Rinascimento spagnolo

Nel corso del tempo la morte è stata interpretata in differenti modi, a seconda della società di riferimento. Nella storia le tombe o i mausolei svolgono di norma un ruolo importante, diventano elementi caratteristici di talune regioni e culture, rispecchiano aspetti religiosi e ideologici, rappresentano lo status sociale che si aveva in vita e sono la dimostrazione del potere politico ed economico. I monumenti funebri passano dall’essere il luogo che custodisce i resti mortali di una persona a testimonianza di vita, simbolo di potere e grandezza, del passaggio sulla terra di un personaggio cui si deve questa o quell’impresa. Un santuario destinato al culto della memoria del defunto, per timore dell’oblio. Il Medioevo si chiude con un’Europa divisa in quanto a filosofie e idee, a causa della situazione socio-politica di ciascuna regione. Nella Penisola iberica prevaleva ancora la filosofia medievale, secondo la quale al centro di ogni atto erano Dio e il cristianesimo; l’essere umano restava in secondo piano e invitato a passare inosservato, spesso anonimo. Un pensiero che si rafforza con i Re Cattolici che si servono della religione come punto comune per unire i regni della Penisola, integrare musulmani ed ebrei e colonizzare i nuovi territori d’oltremare. Altrove, in Italia, si affermavano le idee umanistiche e antropocentriche, che ponevano l’essere umano al centro di tutte le cose. A metà del xv secolo, con l’invenzione della stampa ad opera del tedesco Johannes Gutenberg e grazie agli scambi culturali e scientifici dell’epoca, le idee umanistiche si diffusero in tutta Europa e giungono in Spagna veicolate delle relazioni politiche e militari con l’Italia. Le idee umanistiche portano al Rinascimento, che attribuisce un valore nuovo alla dignità dell’uomo e implicano un interesse a recuperare la cultura dell’Antichità classica. Dio non perde il ruolo predominante, ma si situa su un piano differente e non è più la risposta a tutti i problemi. La fama torna a essere apprezzata come

virtù e come diritto legittimo dell’essere umano. Gloria, prestigio e potere, valori in precedenza ritenuti pagani, assumono un nuovo rilievo. Anche la Chiesa è influenzata da queste idee e inizia a introdurre elementi rinascimentali in edifici, sculture e ornamenti. Lo stile di riferimento è ispirato dalle nuove tendenze architettoniche e artistiche del Cinquecento italiano. Leon Battista Alberti, considerato il primo teorico artistico del Rinascimento, accostava nelle sue proposte l’antico e il moderno, coniugando in tal modo la prassi degli antichi e dei moderni che Filippo Brunelleschi aveva avviato, ma aggiornata all’avanguardia umanista. In Spagna si diffonde il trattato di Diego de Sagredo, formatosi in Italia nel xvi secolo. La sua opera, nota come Misure romane (Medidas del Romano) e pubblicata per la prima volta nel 1526, fu più volte ristampata. Nel suo trattato Sagredo descrive le caratteristiche ideali del sepolcro, sottolineando come questo debba essere sontuoso e proponendo l’uso di elementi dell’antichità biblica e pagana; nelle sue illustrazioni ne presenta uno alla maniera di «arcosolio», di stile molto classico. Nel Rinascimento i monumenti funebri sono improntati all’idea di grandezza, trionfo e immortalità; vi si mettono in risalto le virtù e le qualità del defunto. In un primo momento solo i religiosi e le persone legate alla Chiesa e con una buona posizione economica avevano la tomba o erano sepolti in chiesa, ma anche qui vigeva un ordine gerarchico. Il resto della popolazione poteva, o meno, avere una lapide, ed essere sepolta all’interno o all’esterno, nel cimitero della chiesa. A seconda delle possibilità economiche e delle relazioni personali di ciascuno con la chiesa, si poteva essere sepolti più vicino all’altare maggiore; quanto più si era poveri, tanto maggiore era la distanza dall’altare. Taluni avevano il privilegio di possedere una propria cappella, dove essere sepolti insieme al resto dei familiari. Insieme al monumento funebre arriva la scultura funeraria, un tentativo di ottenere una permanenza storica. In Spagna la scultura funeraria rinascimentale si sviluppò a metà del xvi secolo. A quell’epoca il monumento funebre poteva anche non avere una scultura funebre. Inizialmente, non essendovi scultori rinascimentali spagnoli, si importavano sculture e opere da botteghe italiane, o si ingaggiavano scultori italiani chiamandoli a lavorare in Spagna. Questi maestri formarono a loro volta la prima generazione di scultori spagnoli del Rinascimento, che cominciarono così a eseguire opere nella Penisola iberica. A quel tempo erano rinomate le botteghe dei della Robbia a Firenze, di Gagini e Aprili a Genova e le botteghe di Napoli. Tra i sepolcri di marmo importati in Spagna dall’Italia si annovera la tomba del cardinale Pedro González de Mendoza, eseguita tra il 1493 e il 1504 per la Cattedrale di Toledo e caratterizzata da un arco di trionfo di tipo romano. L’autore è ignoto, così come non è certo se l’opera sia stata importata o se sia invece stata realizzata in situ da uno scultore italiano. Nel 1508 circa botteghe napoletane eseguono il sepolcro di Juan II de Ribagorza per il Monastero di Montserrat. D’importazione sono anche, solo per citarne alcune, la tomba italiana del canonico Baltasar del Río, vescovo di Scala (Salerno), giunta nella Cattedrale di Siviglia nel 1521 e il sepolcro, realizzato nel 1524, di fra Francisco Ruiz, vescovo di Avila. Gli scultori contrattati per lavorare nei regni spagnoli acquistavano il marmo in Italia, quasi sempre a Carrara, e lo trasportavano in Spagna dove poi eseguivano l’opera. Tra gli scultori italiani attivi in Spagna troviamo Domenico Fancelli, Pietro Torrigiano e Jacopo Fiorentino (Jacopo Torni, detto l’Indaco da Giorgio Vasari). Alcuni dei primi scultori del Rinascimento spagnolo sono Vasco de la Zarza, Felipe Vigarny, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloé, Juan de Balmaseda, Juan Rodríguez (allievo di Vasco de la Zarza), Juan de Juni, Damián Forment, Joly e Juan de Juan Moreto e Juan Aila, tra molti altri. Nel tempo le figure religiose vengono quasi completamente eliminate, ma il contenuto religioso permane nella decorazione, con elementi che alludono a eventi o personaggi religiosi. Nelle biblioteche diocesane e nelle mani di maestri e artisti si custodiscono gelosamente i trattati italiani di architettura, in particolare quelli di Sebastiano Serlio, nonché di Vignola, Vitruvio, Leon Battista Alberti e Palladio. Alcuni scultori inoltre possedevano stampe e incisioni di maestri italiani, di Dürer e di altri maestri antichi.

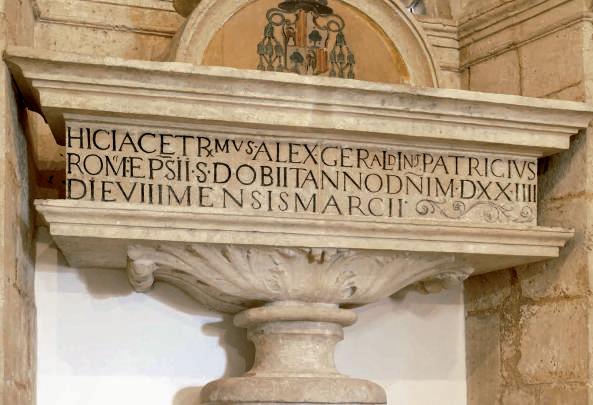

Epitaffio sul monumento funerario di Geraldini: hiC iaCet

Rmas alexandeR GeRaldinUs patRiCiUs Rome episCopUs il sanCti dominiCi obiit anno domini m.d. xx iiii die Viii menCis maRtis.

Cappella del Cristo dell’Agonia o di Geraldini. Il monumento funebre di Alessandro Geraldini

Il vescovo Alessandro Geraldini muore nella città di Santo Domingo. Il giorno preciso della sua morte è stato oggetto di discussioni e controversie. Il suo epitaffio dice che morì l’8 marzo 1524. Al momento della sua morte la Cattedrale di Santo Domingo era ancora in costruzione, pertanto «gli si diede sepoltura in un primo momento nel presbiterio della sua Cattedrale, e in seguito i suoi resti vennero traslati nella cappella del Cristo dell’Agonia, nella suddetta Cattedrale, depositandoli nell’urna che vi si trova, sopra due leoni accovacciati».8 Sulla sua tomba un’iscrizione latina recita: «Hic iacet Rmus Alexander Geraldino Patricius - Rom. Epsii S.D. Obiit - Anno Dni Mdxxiiii die viii Mensis Marcii». («Qui giace il reverendissimo Alessandro Geraldini, patrizio romano, secondo vescovo di Santo Domingo, morto l’8 marzo dell’anno del Signore del millecinquecentoventiquattro»). Il mausoleo di Alessandro Geraldini fu costruito all’interno della terza cappella del lato dell’Evangelio o lato nord della Cattedrale, partendo dalla cappella principale a ovest, proprio accanto alla porta nord. Nel tempo la cappella è stata conosciuta come la cappella dei Due Leoni o del Cristo dell’Agonia.9 A partire dal Seicento venne chiamata anche la cappella del Santo Cristo di Viera o Vieira,10 in relazione a Lorenzo de Vieira, che nel xvii secolo aveva fornito sostegno finanziario alla chiesa.11 È anche nota come la cappella Diego del Río o la cappella Geraldini. È probabile che la sua costruzione risalga agli anni tra il 1542 e il 1550; nel 1540 infatti non era ancora stata costruita, poiché si dice che «mancano da fare ancora dieci cappelle, che chiamano “nicchie”, che sono cinque di ciascun lato perché delle altre due sono finite e le altre due si stanno lavorando».13 Inoltre, nel 1542, arriva il vescovo Rodrigo de Bastidas, di ritorno dopo due anni in Venezuela come governatore ad interim, e di nuovo ricominciano i lavori nella Cattedrale con l’obiettivo di creare «il capitolo che è tracciato e collegato alla sagrestia... e la torre per mettervi le campane e l’orologio».14 Allo scopo ci si affidò ai costruttori che erano sull’isola e altri arrivarono nel 1541. I documenti indicano che la cappella fu completata prima del 1549,15 poiché in un resoconto del 1550 se ne parla come di opera conclusa.16 La costruzione della cappella e del monumento funebre fu ordinata dal servitore di Geraldini, il canonico Diego del Río, che alla fine del 1517 insieme a Onofrio Geraldini aveva preso possesso del vescovato di Santo Domingo, a nome del vescovo Geraldini. Al momento dei lavori, Diego del Río vantava la carica di tesoriere della Cattedrale,

ma in precedenza e per vari anni aveva avuto l’incarico di raccogliere le decime. Da un interrogatorio del 1532 risulta che Diego del Río «fa le dette decime ed egli le riscuote e le dà e le distribuisce come meglio gli pare senza renderne conto al notaio e al consiglio come l’elezione ordina loro di essere di intero importo ciascuna, sempre che convengano alla persona o alle persone che le richiedono».17 La cappella ha pianta rettangolare quasi quadrata, circa 17,5 piedi castigliani (4,88 m) per 16 piedi castigliani (4,48 m). È sormontata da una cupola circolare in pietra, una sorta di volta sferica che poggia su pennacchi a conchiglia, molto comuni nell’arte lapidea rinascimentale. Dal suo centro si dipartono due anelli scolpiti e decorati a guisa di ghirlanda di fiori e frutti, delicatamente dipinti a colori pastello. La pittura è riemersa nel 1988 nel corso di un restauro; durante i lavori si è subito proceduto a riportare alla luce il colore originale esistente.18 La pianta quadrata o semiquadrata e la cupola circolare sono espressioni dal significato ben definito nell’Umanesimo: il quadrato infatti è immagine di ciò che è terreno e umano, laddove il cerchio, figura perfetta come ci dice Platone nel Timeo e nel Filebo, è espressione di ciò che è celeste.19 Pertanto, collocando questi due elementi nella cappella si raffigurano l’umano e il divino, la permanenza delle virtù e della nobiltà del defunto oltre la morte. Si indica che la persona scomparsa è destinata alla vita eterna per aver osservato fedelmente le virtù cristiane. In un primo momento la cappella nella nicchia aveva all’ingresso un arco a sesto acuto o ogivale come tutte le altre, ma al momento della sua costruzione si preferì un arco a tutto sesto, sostenuto da due colonne scanalate con capitello corinzio e base quadrata, secondo lo stile rinascimentale del momento. Le pareti sono in muratura di pietra, ad eccezione del muro occidentale, che è a secco, e condiviso con la cappella attigua. Sulla parete orientale c’è una grande nicchia poco profonda, forse ornata in un determinato momento da una pala d’altare. Secondo alcuni potrebbe aver ospitato un altare poiché in origine la cappella era «dedicata a san Cosma e san Damiano»,20 i medici gemelli. La tomba di Geraldini è addossata alla parete nord della cappella. Sulla stessa parete, ai due lati della tomba, vi sono due finestre semicircolari ad arco a tutto sesto e con un traforo di pietra che consente il passaggio della luce. Il monumento è in pietra calcarea corallina, probabilmente proveniente dalla stessa cava del resto dell’opera della Cattedrale. Il monumento che custodisce i resti mortali del vescovo Alessandro Geraldini è un arco trionfale, incorniciato da una piccola trabeazione, solo delle frange dritte compongono la cimasa con un fregio privo di decorazioni e l’architrave a due piccole piattabande. Sulla trabeazione in ogni angolo c’è un vaso o un’anfora dall’imboccatura larga (forse un calice)21 oggi mutili, e su ciascuno di essi un pennacchio a conchiglia. A metà, in alto, in una targa a imitazione di una pergamena si legge: «Questa cappella fu costruita dal Can. Diego del Río». La trabeazione poggia su due pilastri dal fusto rettangolare con modanature. I pilastri hanno capitelli decorati con foglie d’acanto sugli angoli e con caulicoli sotto il gambo del fiore al centro; la base è essenziale, il piedistallo modanato e lo zoccolo semplice. Apportano allo spazio interno valori classici, come l’onestà e la giustizia della tradizione greco-romana. Dai pilastri si diparte un arco svasato a tutto sesto che trasmette quella prospettiva tanto utilizzata nel Rinascimento, riuscendo a far convergere lo sguardo verso il centro della tomba. L’intradosso dell’arco ha decori a cassettoni di chiara origine rinascimentale. All’esterno, come a delimitare l’arco, è scolpito una sorta di cordone di pietra che termina su ciascuna estremità in una nappa. All’interno del grande arco che forma il mausoleo

Lapide posta sulla parete nord del monumento funerario di Geraldini. Vi si dice che la cappella fu fatta costruire per ordine del canonico, allora tesoriere della Cattedrale, Diego del Río, criado del Vescovo Alessandro Geraldini.

Volta della Cappella del Cristo dell’Agonia o di Geraldini. La volta in pietra, sferica, poggia su pennacchi a conchiglia, molto comuni nell’arte lapidea rinascimentale.

una finestra semicircolare con un elaborato traforo di pietra a forma di ventaglio funge da sfondo. Il sarcofago è un «arcosolio» di pietra al cui centro è scolpito lo scudo vescovile. È retto da un robusto pilastro a profilo curvo che si apre nella parte superiore fungendo da base. Questa, a sua volta, poggia sul dorso di due leoni accovacciati, dorso contro dorso. Sin dall’antichità la presenza del leone è stata associata ai complessi funerari; è l’emblema della guardia o della vigilanza e della forza ed è in questo senso che la sua immagine figura nella letteratura artistica. Alcune sepolcri romani presentano raffigurazioni di leoni, considerati una protezione contro il male22. Rappresentano anche la risurrezione. Nel 1650 il canonico Gerónimo de Alcocer descrive il mausoleo come «un sontuoso sepolcro di pietra che a guisa di urna assai vistosa si erge su due leoni di pietra con molte modanature e le armi del Vescovo»23. Senza alcun dubbio in questo monumento funebre si possono riscontrare la penetrazione delle influenze italiane, il rapporto con i trattati italiani che circolavano all’epoca della sua esecuzione e la reciprocità della proposta spagnola di Diego Sagredo nelle sue Misure romane.

Note

1 r. M. tisnés j., c.M.f., Alejandro Geraldini, Primer Obispo Residente de Santo Domingo, en la Española, Amigo y Defensor de Colón, Arzobispado de Santo Domingo y Oficina de la Obra y Museos de la Catedral Metropolitana de Santo Domingo, Primada de Indias, Santo Domingo, Amigo del Hogar 1987, p. 117. 2 a. ybot león, La lglesia y los eclesiásticos españoles en la empresa de Indias, tomo II, Salvat Editores Barcellona 1963, p. 47. 3 e. schäfer, El Consejo Real y Supremo de las Indias su historia, organización y labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria, Marcial Pons Ediciones de Historia, Madrid 2003. 4 j. paniagua pérez, Vida de Alejandro Geraldini, in j. chez checo, e. pérez Montás ed e. prieto vicioso (a cura di), Basílica Catedral de Santo Domingo, Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Santo Domingo 2011, p. 88. 5 e. dussel, El Episcopado Hispanoamericano. Institución Misionera en defensa del indio (1504-1620), Una colección de estudios sobre el fenómeno religioso en América Latina, in «Sondeos», n. 35, Centro Intercultural de Documentación, Cuernavaca 1970. 6 M. giMénez fernández, Política inicial de Carlos I en las Indias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1984, p. 285. 7 tisnés, Alejandro Geraldini cit. 8 tisnés, Alejandro Geraldini cit., p. 222. 9 l. e. aleMar, La Catedral de Santo Domingo. Descripción históricoartístico arqueológica de este portentoso templo, Primada de las Indias, facsimile della prima edizione del 1933, Editora de Santo Domingo, Santo Domingo 1974, p. 36. 10 e. rodríguez deMorizi (a cura di), Apuntes y Documentos I, Librería Dominicana, Ciudad Trujillo 1957, p. 104. 11 l. g. alcocer, Relación Sumaria del estado presente de la Isla Española en las Indias Occidentales, in «Boletín del Archivo General de la Nación», vol. 20-21, Ciudad Trujillo, gennaio-aprile 1942, p. 59. La famiglia Vieira non compare nei registri parrocchiali fino al 1672, anno in cui muore Salvador de Vieira. Cfr. ASD Cattedrale, Libro I, Funerali (1666-1701), f.66v. 12 e. w. palM, Los Monumentos Arquitectónicos de la Española, tomo I e II, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo 2002, p. 33. 13 p. j. santiago, La Catedral Primada: Obra y Fabrica. Pleitos entre partes y diezmos del azúcar. (Documento para estudio. 1533-1557), in «Casas Reales», 19, ottobre 1988, Santo Domingo, p. 20. 14 Ibidem, p. 21. 15 palM, Los Monumentos Arquitectónicos cit., p. 33. 16 Ibidem. 17 Proceso contra Álvaro de Castro, 1532, Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Santo Domingo 1995, p. 21. 18 v. flores sasso, Arquitectura de la Catedral, in j. chez checo, e. pérez Montás ed e. prieto vicioso (a cura di), Basílica Catedral de Santo Domingo, Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Santo Domingo 2011, p. 334. 19 j. M. gonzález de zárate, El arte sepulcral en el Renacimiento en la Vitoria del siglo XVI, in «Ondare: cuadernos de artes plásticas y monumentales», n. 6, 1989, Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, Donostia - San Sebastián 1989, p. 149. 20 e. rodríguez deMorizi (selezione e note a cura di), Relaciones Históricas de Santo Domingo, vol. I, Editora Montalvo, Ciudad Trujillo 1942, p. 224. 21 M. ugarte, La Catedral de Santo Domingo, Primada de América, Comisión Dominicana para la Celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento y Evangelización de América, Santo Domingo 1992, p. 84. 22 gonzález de zárate, El arte sepulcral cit. 23 rodríguez deMorizi, Relaciones Históricas cit., p. 225.

Bibliografia

l. g. alcocer, Relación Sumaria del estado presente de la Isla Española en las Indias Occidentales, in «Boletín del Archivo General de la Nación», vol. 20-21, Ciudad Trujillo, gennaio-aprile 1942. l. e. aleMar, La Catedral de Santo Domingo. Descripción Histórico- Artístico- Arqueológico de este portentoso templo, Primada de las Indias, facsimile della prima edizione del 1933, Editora de Santo Domingo, Santo Domingo 1974. e. dussel, El Episcopado Hispanoamericano. Institución Misionera en defensa del indio (1504-1620). Una colección de estudios sobre el fenómeno religioso en América Latina, in «Sondeos», n. 35, Centro Intercultural de Documentación, Cuernavaca 1970. v. flores sasso, Arquitectura de la Catedral in j. chez checo, e. pérez Montás ed e. prieto vicioso (a cura di), Basílica Catedral de Santo Domingo, Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo - Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Santo Domingo 2011. M. giMénez fernández, Política inicial de Carlos I en las Indias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1984. j. M. gonzález de zárate, El arte sepulcral en el Renacimiento en la Vitoria del siglo XVI, in «Ondare: cuadernos de artes plásticas y monumentales», n. 6, Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, Donostia - San Sebastián 1989, p. 149. Proceso contra Álvaro de Castro, 1532, Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Santo Domingo 1995. e. w. palM, Los Monumentos Arquitectónicos de la Española, tomo I e II, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo 2002. j. paniagua pérez, Vida de Alejandro Geraldini in j. chez checo, e. pérez Montás ed e. prieto vicioso (a cura di), Basílica Catedral de Santo Domingo, Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo - Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Santo Domingo 2011. e. rodríguez deMorizi (a cura di), Apuntes y Documentos I, Librería Dominicana, Ciudad Trujillo 1957. e. rodríguez deMorizi (selezione e note), Relaciones Históricas de Santo Domingo, vol. I, Editora Montalvo, Ciudad Trujillo 1942. p. j. santiago, La Catedral Primada: Obra y Fabrica. Pleitos entre partes y diezmos del azúcar. (Documento para estudio. 1533-1557), in «Casas Reales» n. 19, ottobre 1988, Santo Domingo. e. schäfer, El Consejo Real y Supremo de las Indias su historia, organización y labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria, Marcial Pons Ediciones de Historia, Madrid 2003. r. M. tisnés, Alejandro Geraldini, Primer Obispo Residente de Santo Domingo, en la Española, Amigo y Defensor de Colón, Arzobispado de Santo Domingo y Oficina de la Obra y Museos de la Catedral Metropolitana de Santo Domingo, Primada de Indias, Amigo del Hogar, Santo Domingo 1987. M. ugarte, La Catedral de Santo Domingo, Primada de América, Comisión Dominicana para la Celebración del Quinto Centenario del Descrubrimiento de América, Santo Domingo 1992. a. ybot león, La lglesia y los eclesiásticos españoles en la empresa de Indias, tomo II, Salvat Editores, Barcellona 1963.