18 minute read

e primo Ammiraglio della Repubblica, juan daniel balcácer Francisco Gregorio Billini. Presidente e letterato, roberto cassá

from L'eredità Italiana Nella Repubblica Dominicana

by The Italian Legacy in Philadelphia and in the Dominican Republic

roberto cassá Direttore dell’Archivo General de la Nación. Ricercatore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Universidad Autónoma de Santo Domingo

Legato alla sua generazione

Francisco Gregorio Billini apparteneva a una generazione che vedeva nel progresso culturale una forma di partecipazione agli affari pubblici con cui rendere compatibili la riflessione e l’azione politica. Come la maggior parte dei suoi compagni di classe al Colegio San Buenaventura, mise in discussione la visione conservatrice del cosmo arguendo che il popolo dominicano aveva raggiunto un’identità nazionale dalla quale gli derivava il diritto all’autodeterminazione. Fin da giovane Billini scrisse sulla stampa animato dalla difesa dei principi. Passò quindi all’azione patriottica, non con una convenzionale posizione di comando, bensì come combattente alla pari con gli altri, pronto a correre dei rischi. Nonostante la sua elevata estrazione sociale, sviluppò un’inclinazione verso svaghi che implicavano una sua identificazione con gli usi propri degli strati più umili della popolazione. Come ha osservato Rufino Martínez, Goyito, com’era comunemente conosciuto, era il classico creolo tutto feste, bevute e persino gioco d’azzardo, attività che gli procuravano uno spazio di piacevole interazione. Forse questa personalità, in cui il sapere accademico conviveva con il retaggio popolare, era un prodotto dell’ambiente di Baní, la città natale della famiglia. I Billini, infatti, costituivano una categoria sociale a sé nell’ambiente del Banilejo che si estese alla capitale; Billini alternava dunque usi urbani e rurali, guidato dall’esplorazione di soluzioni ai problemi della sua epoca basate sulla comprensione della realtà sociale. Le sue radici familiari erano estese e profonde. Il cognome era stato portato nell’isola da un soldato dell’esercito francese di origine italiana, Giovanni Antonio Bellini, il quale lo naturalizzò in Billini, annoverandosi tra i tanti che avevano deciso di rimanere nel paese. I suoi figli si legarono a una parte dei ceppi familiari creoli risalenti al xviii secolo, quasi tutti di origine canaria. Goyito Billini, dunque, era imparentato pressoché con tutti i banilejos di tradizione urbana. In gioventù si distinse in episodi bellici volti a contrastare l’annessionismo conservatore. Scampato questo pericolo, dalla fine degli anni Settanta del xix secolo iniziò una lunga carriera nelle fila di «El Eco de la Opinión», uno dei giornali più influenti degli ultimi due decenni del secolo. Incoraggiato dal suo precettore, Fernando Arturo de Meriño, ricoprì dapprima una posizione ministeriale, fino a diventare presidente della Repubblica nel 1884. Non durò in carica a causa delle pressioni congiunte di Ulises Heureaux e di Gregorio Luperón. Da quel momento in poi, pur cercando di opporsi all’ascesa del primo alla dittatura, come molti dei suoi compagni, abbandonò l’attività politica e si concentrò sul giornalismo d’opinione. Allo stesso modo, prese parte ad attività educative, coerentemente con la sua convinzione che in esse risiedesse la salvezza. Infine, si distinse come autore di opere letterarie, tra cui spiccano Baní o Engracia y Antoñita. Morì giovane, il 28 novembre 1898, a soli 54 anni. Nell’ultimo decennio della sua vita fu dilaniato da gravi

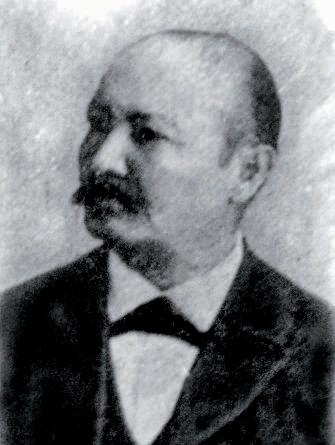

Francisco Gregorio Billini.

Nella pagina precedente:

La copertina di Amor y expiación di Francisco Gregorio Billini.

dilemmi, consapevole del disastro che l’andazzo del paese comportava, ma incapace di opporvisi. In primo luogo, come si vedrà più nel dettaglio, si limitò a una critica teorica che collocava i mali in una dimensione atemporale, sfuggendo a uno scontro che gli sarebbe costato il carcere o l’esilio. L’evolversi della vita nazionale, che segnava il destino della sua generazione, lo pose in una situazione patetica, condannato a predicare senza prospettive di effetti tangibili. Si può forse così capire la svolta verso posizioni contrarie a quelle che aveva difeso per tutta la vita, fino a spingersi al punto di giustificare l’autocrazia e di abiurare molte delle sue convinzioni. Drammaticamente, sentiva che la sua vita da combattente era stata un assoluto errore.

La copertina di Baní o Engracia y Antoñita di Francisco Gregorio Billini. Presidenza turbolenta

Nel 1882 divenne presidente Ulises Heureaux. Nonostante la sua inclinazione per le maniere forti, Meriño non si fidava di Heureaux e cercò di convincere qualcun altro a sostituirlo. Luperón, imbevuto di illusioni civiliste, offrì di nuovo la presidenza a Pedro Francisco Bonó e poi ad altri che la rifiutarono. A quel tempo Heureaux era il braccio destro di Luperón, al quale all’apparenza riservava una devozione filiale. Luperón sembrava non accorgersi del carattere violento del personaggio, convinto com’era che contro i nemici fosse obbligatorio l’uso della forza. Luperón si dedicò agli affari e per molto tempo lasciò il paese. Non si accorse che in quella prima amministrazione Heureaux si fece in modo di mettere lo Stato al servizio degli interessi privati da cui emerse una sintesi tra la borghesia moderna e la cricca governante. Sinuosamente, dal governo, il delfino stava guadagnando terreno, con l’obiettivo di minare l’egemonia fino a quel momento indiscussa del leader del Partido Azul. Luperón finì per proporre il suo caro amico di Puerto Plata Segundo Imbert, un veterano dei combattimenti, e Heureaux si rivolse a Meriño, per il quale il candidato ideale era Billini. Da questa discrepanza il prestigio del leader cominciò a incrinarsi, complici anche le ricusazioni delle capacità di Imbert e soprattutto motivazioni regionaliste. Con tutto ciò, Imbert era più popolare di Billini, essendo la sua base nella regione del Cibao, la più ricca e popolosa. Ci voleva un broglio elettorale, un lavoro sporco di cui si occupò Heureaux. Logicamente, si crearono disaccordi e malcontento tra Heureaux e Luperón, ma i loro legami non arrivarono a deteriorarsi del tutto. Billini non si diede per inteso di aver vinto grazie a una frode elettorale, dietro la quale si celava un personaggio sinistro. Inaugurò il suo governo gravato da quella zavorra. Fin dall’inizio Heureaux decise di impedire che quell’amministrazione avesse successo. Al nuovo presidente mancò il sostegno necessario a garantire un governo stabile, considerato che pressoché tutti i notabili del Partido Azul lo osteggiavano, o quantomeno lo scrutavano da lontano e con cautela. Meriño non ebbe sufficiente influenza per spianare la strada al suo protetto. La situazione divenne insostenibile quando Cesáreo Guillermo colse l’occasione di una precedente amnistia per tornare dall’esilio. Come presidente, Billini agì nel rispetto della legge, giudicando che ogni cittadino aveva il diritto di risiedere nel paese e di godere delle libertà pubbliche vigenti. C’entrava anche la vecchia amicizia tra lui e Guillermo, che le questioni politiche non avevano compromesso. Di fronte a questa posizione di Billini, Luperón e Heureaux per la prima volta dopo un bel po’ di tempo si misero d’accordo per ricusare il presidente, sentendosi parimenti minacciati dalla presenza di colui che consideravano il nemico più temibile. Retrospettivamente, è chiaro che chi aveva un reale interesse a forzare il fallimento del presidente era Heureaux. Consapevole che sarebbe stato rovesciato, Billini non ebbe altra scelta che rassegnare le dimissioni, a poco più di otto mesi dal suo insediamento. Ovviamente fu un duro colpo per l’evoluzione del processo che in

teoria si stava avviando verso la democrazia. Il presidente destituito non si perse d’animo e nel comunicare la sua decisione al paese, nel discorso pronunciato davanti al Congresso, apparso sulla Gaceta Oficial n. 563 del 19 maggio 1885, mantenne un atteggiamento fiero.

Quando ascesi i gradini del soglio per reggere i destini della Patria, pur se calpestai con fermezza fino all’ultimo scalino, diffidai della mia gloria, perché in me albergava il desiderio di fare molto per il bene della Repubblica. Oggi, avendo fatto ben poco, date le circostanze, mi sembra che questa discesa mi esalti: discende la mia personalità vacua ed effimera perché grande e immortale si elevi la Repubblica. Voglio dare l’esempio rassegnando spontaneamente le dimissioni dal mio incarico ed eclissandomi nelle ombre del focolare domestico, senza meschine aspirazioni per il futuro. Potrà sembrare a tutti che io stia scendendo; io sento però di essere ben saldo in piedi sulla vetta!

Pur evitando di criticare Heureaux o qualunque altro avversario camuffato, Billini si vide costretto a spiegare le sue dimissioni mettendo in chiaro che il proseguimento della sua presidenza nella difficile situazione economica avrebbe potuto portare all’alterazione dello stato di pace, il bene più prezioso. Era il suo modo di lanciare un moderato avvertimento su quanto si veniva covando.

Francisco Gregorio Billini.

[...] Permettetemi di ripetervi che il passo che sto compiendo nel rimettere il mio mandato nelle mani del vicepresidente della Repubblica non obbedisce a moventi meschini o a timori di infondata vigliaccheria, no! Sto rimettendo il mio mandato, perché data la situazione politica e la situazione economica che è angustiosa, e che con un nuovo governo può cambiare, nelle mie mani la pace potrebbe perire a causa degli impedimenti che mi si presentano.

Di seguito alluse quindi al suo rifiuto di scendere a compromessi con le pratiche della corruzione. «La mia politica ha seguito una via del tutto retta e ben chiara. Ho sempre voltato le spalle all’ombra affinché la mia fronte fosse bagnata e la mia coscienza vivificata dai bagliori della libertà». Al momento della presentazione delle dimissioni, il suo sostituto, Alejandro Woss y Gil, un uomo capace ma ormai già assoggettato a Heureaux, come se nulla di straordinario fosse successo si congratulò con Billini per il suo patriottismo e perché il passaggio di consegne era avvenuto senza violenza.

Tentativi di realizzazione

Billini era arrivato alla presidenza con un insieme di progetti di cambiamento che non avevano precedenti, neppure nel breve periodo di Ulises Francisco Espaillat (che ricoprì l’incarico dal 29 aprile al 5 ottobre 1876). Senza dubbio vi furono convergenze negli intenti dei due governanti, benché appartenessero a generazioni diverse. Nel piccolo ambiente degli intellettuali erano andate maturando intuizioni in merito alle azioni da intraprendere, poi assunte come programmatiche da entrambi i presidenti. Realizzare un programma implicava però il superamento dell’ostacolo dell’instabilità. A Espaillat i partiti ribelli non avevano dato tregua e per quanto Billini non si trovasse nella stessa situazione, dovette concentrare tutti i suoi sforzi per prevenire lo scoppio della violenza. Nel suo discorso di dimissioni rammentò: «È stata la mia aspirazione più ardente fin dall’inizio evitare la lotta materiale; perché ho sempre voluto rimanere alla guida di un governo di conciliazione senza che mai arrivasse il tempo di combattere». Fu costretto a riconoscere di non aver potuto fare quasi nulla nei mesi precedenti. Al centro delle loro visioni del mondo in merito al buon governo Billini ed Espaillat condividevano il criterio secondo cui il ruolo dello Stato dovesse essere volto principalmente alla creazione di agevolazioni grazie alle quali i privati cittadini potessero generare ricchezza. Entrambi nutrivano l’aspettativa che si sarebbe formato un settore sociale in grado di connettere il paese con i progressi dell’industrialismo. A tal scopo, individuarono la panacea, come in tutta l’America Latina, nel fomento dell’immigrazione. Coloro che giungevano da altre terre avrebbero apportato al paese qualità convenienti, tra cui abitudini lavorative, livelli di istruzione e

disponibilità di capitale. In ultima analisi, dai testi di Billini si evince che la politica migratoria costituiva il quid di una corretta azione governativa, molto più importante persino di qualsivoglia dispositivo di sostegno agli investimenti di capitale. Per Billini in ogni caso la promozione della classe contadina era un meccanismo indispensabile per integrare nella vita moderna la fetta più grande della popolazione. Di fronte all’impossibilità di un flusso migratorio massiccio occorreva prestare attenzione a meccanismi fattibili per migliorare la condizione delle persone. Individuò la chiave nel miglioramento dei livelli di istruzione di tutta la cittadinanza, in particolare degli strati più poveri. Fu intorno a questo proposito che concentrò quel poco che poté fare nel corso del suo mandato presidenziale. Nonostante le trame di cui abbiamo riferito, Billini poté contare su condizioni migliori rispetto a Espaillat. Negli anni precedenti, i suoi tre predecessori nel Partido Azul avevano sopraffatto i caudillos e si era assistito a una crescita dinamica delle esportazioni, in particolare dello zucchero. Il risultato era stato un aumento della ricchezza e del gettito fiscale. Questo tuttavia non significava che si vivesse nell’agiatezza. In realtà, per implementare qualsiasi tipo di piano governativo si disponeva di somme esigue, riducendo così al minimo i margini per il dispiegamento di politiche pubbliche. Una decina di anni prima era stato attivato un meccanismo per il funzionamento delle finanze pubbliche che consisteva nell’accettare prestiti dalle imprese dei principali commercianti dei porti. Gli interessi maturati su quei prestiti allo Stato erano esorbitanti, dal 24 al 36 per cento all’anno. Il paese lavorava per accrescere le fortune di quella piccola classe mercantile, da cui proviene, non a caso, una parte della moderna borghesia. In mancanza di risorse, il presidente delineò un principio utile a compensare quella situazione: l’onestà. Stava ormai cominciando a diventare chiaro che alcuni gerarchi del collettivo dirigente stavano approfittando delle loro prerogative per arricchirsi. Su tutto gravitava l’ombra di Heureaux, visto come l’incarnazione della corruzione. Billini decise di perorare la causa dell’integrità, sia per una questione di principio, sia perché era indispensabile per un’amministrazione razionale che consentisse di investire in programmi essenziali. Dovette accantonare la modestia. «Non sono andato a cercare le ispirazioni del mio governo in antri di corruzione. La mia politica ha seguito una via del tutto retta e ben chiara». Anche se riuscì a fare molto poco, alcune delle misure adottate dimostrano la chiaroveggenza del presidente. È il caso della sospensione dei dazi doganali per le esportazioni quale mezzo per incoraggiare la produzione agricola e gli investimenti di capitale nell’agro. Si scommise sulla riduzione del gettito fiscale partendo dal presupposto che esso avrebbe avuto un impatto sul dinamismo del prodotto. Le condizioni erano talmente precarie che poco dopo la misura dovette essere sospesa. I piani per favorire l’immigrazione e sostenere l’unità dei contadini forzatamente si ridussero quasi a zero. A emergere nei mesi della sua gestione fu l’intenzione di invertire l’incidenza nulla dello Stato nella riproduzione economica in vista della modernizzazione del paese. Per contro, l’attenzione si concentrò nell’ambito dell’istruzione. Lo sforzo più innovativo fu l’istituzione di maestri itineranti, il cui compito era di spostarsi nelle aree urbane e rurali per diffondere la cultura e rispondere alle esigenze di accesso ai livelli elementari di istruzione, primo fra tutti l’alfabetizzazione. L’iniziativa ampliava gli obiettivi delle amministrazioni precedenti, più focalizzate sulla formazione del personale dirigente, attraverso la Scuola Normale di Hoscos, il Seminario di Meriño e l’ancora in erba Istituto Professionale. Billini impresse un accento più popolare all’azione educativa, vista come la chiave maestra per trasformare il paese. Oltre alla prevenzione della corruzione, un altro aspetto chiave fu affrontato in una dimensione macropolitica: il rafforzamento delle libertà pubbliche. Più che in ogni altro aspetto, il governo di Billini si distinse per il rispetto dei diritti dei cittadini sanciti dalla Costituzione. Tentò di ridurre il divario tra il testo giuridico e la realtà effettiva, una costante fin dalla fondazione della Repubblica. Si proseguì poi in modo anche più ambizioso una misura già avviata da Luperón che consisteva nel finanziare con risorse pubbliche periodici e libri, quale mezzo per lo sviluppo culturale e la partecipazione di una fetta sempre più ampia della cittadinanza. Nel resoconto sommario della sua esperienza come presidente, uno dei risultati che salvava era l’aver dato

inizio a un flusso di immigrazione dalle Isole Canarie. Presentò con orgoglio il fatto che il Ministro dello Sviluppo fosse riuscito a dare una sistemazione nelle «loro terre» ai componenti di quella prima spedizione di canari. Dopo aver annunciato che si stava preparando un secondo contingente, chiese al suo successore di non venir meno a quell’impegno. Se non aveva fatto di più, spiegò, era stato a causa di una situazione economica disastrosa, dell’attenzione prioritaria riservata al mantenimento della pace, della mancata risoluzione di divergenze con Francia e Spagna e di un allarme relativo alla situazione interna di Haiti.

Romanziere locale

Dissipate le aspettative di rovesciamento della tirannia, Billini si allontanò dalla politica, forse nel 1891, e cominciò a scrivere un romanzo destinato a diventare il suo testo più conosciuto. La trama era ambientata a Baní, città che può essere considerata il suo luogo di nascita, anche se il caso volle che venisse al mondo a Santo Domingo. Le pagine di Baní o Engracia y Antoñita mostrano una conoscenza minuziosa dell’ambiente; il tentativo di ricreare la vita quotidiana di una ventina d’anni prima era un mezzo per postulare tesi sulla realtà del paese e in particolare sul fenomeno delle guerre civili. Non esistevano molti precedenti per una impresa letteraria di quella natura. I più importanti erano le opere indigeniste, intrise di un romanticismo che rifuggiva dalla realtà contemporanea per rifugiarsi nel paradiso perduto degli aborigeni. Billini cercò sempre di evitare quel genere, pur continuando intempestivamente a essere segnato dai canoni del romanticismo. In gioventù aveva scritto vari testi poetici e narrativi rimasti inediti, dal momento che aveva sacrificato la sua vocazione di scrittore alle esigenze della partecipazione attiva per la salvezza dell’indipendenza nazionale. Andrés Blanco riferisce che nel 1887 Bellini annunciava su «El Monitor» la prossima pubblicazione dello spettacolo teatrale «Una flor del Ozama», che non uscì mai, pur essendo stata ritrovata nell’Archivio Storico di Baní. Dovettero passare venticinque anni prima che il combattente e giornalista trovasse la serenità per cominciare a scrivere il romanzo. Si addentrò in un ambito che ammise di non padroneggiare, una dichiarazione che colpisce se pensiamo al suo interesse giovanile per la letteratura e alla vasta esperienza nel giornalismo. I suoi articoli e saggi mostrano un dominio della lingua che in Engracia y Antoñita non raggiunse. Dalla sua corrispondenza con Meriño sappiamo che aveva deciso di inserire le sue osservazioni critiche man mano che procedeva nella stesura dei capitoli. Meriño lesse con estrema cura il manoscritto, apportando suggerimenti su forma e contenuto. Anche l’amico poeta José Joaquín Pérez contribuì al romanzo con consigli redazionali. Il recupero dei precetti del Romanticismo è testimoniato da riferimenti ad autori come Chateaubriand. A Billini interessava intercalare piani diversi, come la descrizione del paesaggio che fa da sfondo alle emozioni degli eroi del romanzo, così come i costumi patriarcali dell’ambiente locale, elevati a un grado idilliaco. La trama si articola intorno a personaggi rappresentativi di diverse mentalità. Engracia e Antoñita, ad esempio, sono due fanciulle dell’ambiente urbano, caratterizzato dalla semplicità dei costumi, che aspirano all’amore puro, alla vita pulita e alla realizzazione culturale. Tutti sono costruiti secondo schemi stereotipati che rappresentano principi morali. Enrique Gómez è lo spregiudicato che abusa del candore delle giovani ragazze; don Pancracio è il civilista interessato agli affari pubblici; Candelaria Ozán è la personificazione della cattiveria al servizio del gruppo di Buenaventura Báez, lesta ad assecondare qualunque piano. Al di là degli intrighi amorosi, le delusioni e gli esiti infelici per la virtù delle fanciulle, l’interesse del romanzo si sposta verso la sua dimensione storico-politica. L’opera si colloca nel terreno delle emozioni, dove l’originalità sta nel descrivere le condizioni politiche e nel proporre chiavi interpretative del fenomeno delle rivoluzioni. Tuttavia evita di andare in profondità, sicché l’approccio il più delle volte non va oltre i livelli manichei. In ultima analisi, il tema dominante è la lotta del bene contro il male.

Gli eventi romanzati si dipanano durante i mesi della rivolta dei sostenitori di Buenaventura Báez contro il secondo governo di José María Cabral. L’autore evita di dare una precisa collocazione cronologica all’azione, probabilmente perché non voleva che l’opera fosse etichettata come un romanzo di carattere storico. Don Postumio, un dirigente locale, incarnava la vita civile, ovviamente identificata con coloro che erano conosciuti come gli «azzurri» o ghiozzi. I nemici di questi altri non erano che delinquenti presi dalla vita reale, ben noti per i loro soprannomi, tra cui spiccavano Solito, Baúl e Musié; si alludeva poi ad altri come Llinito, Sindo, Estrella, Ventana, Mandé, La Guinea e La Chiva. Erano personaggi che avevano affascinato lo scrittore, che qui li caratterizza come i rappresentanti di un’epoca. Alcuni di loro uccidono don Antonio Díaz, un uomo d’affari della capitale che si era rifugiato a Baní per motivi personali. Il movente dell’omicidio sarebbe stato la ricerca di un orcio pieno di monete d’oro nascosto da Díaz. Engracia, che aveva ricevuto informazioni sul tesoro, si ripropone di consegnarlo a tutti i costi agli eredi del defunto. Quando i malfattori seguaci di Báez entrano in città, seminano il terrore. Solo uno di loro, Felipe Ozán, nipote di Candelaria, si riabilita e finisce con l’essere accettato dalla comunità. Billini esercita una critica culturale perseguendo l’esaltazione di valori come l’onestà, l’amicizia e la sincerità dei sentimenti. A risaltare però è l’apprezzamento per una cultura del passato chiamata a essere il paradigma di una buona società. Il mondo urbano era tuttavia circondato dalla barbarie rurale, compendiata dai macheteros, e afflitto dall’inconsistenza di molti dei suoi componenti. Le proposte di riforme che Billini aveva elaborato negli anni precedenti furono ridefinite per essere divulgate in forma letteraria. Per farlo, si ricusavano i mali della società: la violenza legata alla guerra civile, la mancanza di patriottismo di molti, la passività generalizzata e, il peggiore di tutti, il personalismo. A mo’ di tesi, si offriva la soluzione per il futuro sviluppo della Repubblica grazie alla combinazione di un lavoro costante e di un’istruzione che illuminasse le coscienze. Don Postumio fungeva da paradigma del politico semplice, interessato a dare l’esempio, predicatore di libertà e di un atteggiamento moderato alla ricerca della fratellanza. Come di rigore, il romanzo fu letto con interesse dalla classe colta, tanto da costituire un evento letterario, nonostante i suoi difetti formali. In un certo senso, mettendo l’accento sulla barbarie del mondo rurale, costituiva l’antitesi di El Montero di Pedro Francisco Bonó. Non è da escludere che Billini sotto sotto polemizzasse con Bonó, nell’offrire un’alternativa civilizzatrice potenzialmente realizzabile, come aveva fatto più di un decennio prima in relazione all’industria dello zucchero. Durante il governo di Trujillo il romanzo si guadagnò una rinomanza silenziosa dopo essere stato messo al bando sulla base del presupposto che a ispirare il personaggio della perfida Candelaria Ozán fosse stata Silveria Valdez, la nonna del tiranno.

(Tratto dal capitolo Francisco Gregorio Billini, in R. Cassá, Pensadores decimonónicos, Archivo General de la Nación y Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo 2019.).

Bibliografia

f.g. billini, Baní o Engracia y Antoñita, Librería Dominicana, Santo Domingo 1962. f.g. billini, Más que un Eco de la Opinión, 4 vol., a cura di Andrés Blanco, Archivo General de la Nación, Santo Domingo 2009. r. Martínez, Diccionario biográfico-histórico dominicano, 1821-1930, Editora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo 1971. e. rodríguez deMorizi, Baní y la novela de Billini, Editora del Caribe, Santo Domingo 1964.