43 minute read

NOVEDADES

PROGRAMA DE COMERCIO EXTERIOR

Se lanzó el programa de Comercio Exterior de CAENA. El plan de trabajo apunta a lograr que las empresas socias de la Cámara potencien su participación del comercio exterior y puedan realizar su primera exportación o volver a exportar antes de fines del 2022. El programa pone un plazo de cinco años para lograr estos objetivos, y la propuesta supone aumentar las oportunidades de negocio y pone el foco en explotar las ventajas competitivas del sector para poder hacer crecer el comercio exterior. Para más información envíenos un mail a Info@caena.org.ar con el asunto COMERCIO EXTERIOR.

Advertisement

CONGRESO ARGENTINO DE NUTRICIÓN ANIMAL

Tal como cada dos años, este año habrá un nuevo Congreso Argentino de Nutrición Animal que se dará de forma virtual y será durante el mes de Octubre.

Próximamente estaremos lanzando la fecha oficial así como los contenidos y disertantes que tendremos en esta oportunidad que esperamos sea tan exitosa como las anteriores! Para más información envíenos un mail a Info@caena.org.ar

COMISIONES DE TRABAJO

Seguimos trabajando de manera virtual con las comisiones de Trabajo de CAENA, en esta oportunidad contarles que poseemos las siguientes comisiones vigentes: Asuntos Regulatorios, Feed, PreMezcladores, Comercio Exterior, Aditivos y Proveedores, Comisión de Asuntos Laborales y Comisión Directiva. Estaremos enviando los comunicados de las invitaciones vía mail y recuerden también que pueden suscribirse a los grupos de Whatsapp para recibir allí la última información y novedades.

CURSOS CAENA

En el contexto de la pandemia y tal como venimos trabajando desde el año pasado, hemos lanzado los cursos de Ventas, Entrenando a Entrenadores, BPM y HACCP y pronto habrá más relacionados con Integración Digital y tendencias. Además estaremos trabajando en nuevos cursos para el segundo semestre así como también retomar la especialización de Nutrición Animal. Como siempre los mantendremos informados de todos estos lanzamientos y novedades. Para más información envíenos un mail a Info@caena.org.ar con el asunto CURSOS.

INVERNADA 2021: LA CLAVE ESTÁ EN LA RECRÍA

Ante el inminente destete masivo de nuestros rodeos de carne, se renueva la incertidumbre en nuestro sistema de producción. El objetivo de destetar terneros que superen los ��� Kg de peso en buen estado sanitario y nutricional, en rodeos con aplicación de tecnología y buena base genética, aún en cruzas, se ha logrado. Tenemos ahora el desafí o de ser efi cientes para lograr rentabilidad en la etapa de mayor efi cacia y respuesta animal si respetamos sus curvas de crecimiento. Desarrollo de hueso y músculo sostenido es el nuevo desafí o en un correcto planteo de recría.

Lo primero a defi nir es si será un ciclo corto para llegar a 250/260 Kg al corral de confi namiento o si vamos a optar por ciclos de más días en recría, pasando al año siguiente llegando con 18/20 meses de edad a 350/360 Kg, este caso se terminaría luego a corral o con este esquema de alta suplementación, con cereales y subproductos que garanticen un correcto nivel de engrasamiento a la faena.

Es este un planteo que logrará más efi ciencia individual, aunque el límite en cantidad de cabezas lo dará la calidad y cantidad de pastura disponible. Ciclos completos nos permiten diluir sobrecostos de la actualidad al comparar precio de invernada vs. precios del gordo.

En el caso de los ciclos cortos, nos posicionamos en un productor que luego ingresa ese animal al corral del Feed Lot. Aquí se

pondrá mucho énfasis en la adaptación del sistema digestivo y metabólico, previo a la dieta de alta cantidad de almidones, concentrados proteicos y aditivos, permitiendo maximizar la producción con buena salud ruminal y garantizando mínimo costo con adecuado índice de conversión alimenticia.

En cualquiera de los dos casos es necesario priorizar el desarrollo de los tejidos de menor costo de producción como hueso y músculo sin sobreengrasamientos precoces que encarecen el sistema.

Ser preciso en el sistema de alimentación, es fundamental. En recrías debemos tener como objetivo, sostenidas ganancias diarias de 600/800 grs/animal/día, pero es importante la consistencia, es decir que ganen sostenidamente esos gramos, sin periodos serrucho con altas y bajas, aunque los promedios sean óptimos. Un engrasamiento temprano en esta etapa, no solo resulta en mayor costo, sino que condiciona la conversión alimenticia posterior.

Controlar los alimentos voluminosos (pasturas, silajes, heno, etc.), en cantidad y calidad es prioritario para luego hacer un ajuste de défi cits con la suplementación. De esta manera vamos a ayudar a que se explote al máximo las mencionadas curvas de crecimiento.

Nuestros masivos destetes nos ponen frente a recursos forrajeros que no son capaces por si solos de garantizar los aportes de nutriente necesarios. Si el planteo es corto, prefeedlot, es recomendable un planteo en el que el 65/70 % de la materia seca provenga de los voluminosos y la suplementación concentrada complemente el 100 %.

En el caso de ciclos largos, la pastura aportará mas materia seca (80%) y el 20 % será para los más concentrados. Suplementar en el invierno asegura llegar a pasturas de primavera con tasas de ganancias diarias adecuadas. Por supuesto que la calidad del forraje juega un rol fundamental en esta categoría. Si hacemos una correcta inversión en esta etapa, el benefi cio superar claramente al costo, y podemos afi rmar que maximizar carga es el objetivo en cualquier planteo de recría que se precie de ser efi ciente.

Cada vez que suplementamos sobre pasturas de invierno (estacionales o perennes), debemos tener en cuenta que el benefi cio, no está en subir ganancias individuales, sino en el aumento de la carga, la que, dependiendo el sistema de pastoreo, se podrá incrementar entre un 20 y un 40%.

Así, los Kg logrados por Ha aumentaran en proporción haciendo más efi ciente la utilización del forraje por el efecto sinérgico del concentrado (cereal, concentrado proteico de calidad).

Si hacemos una correcta inversión en esta etapa, el benefi cio superar claramente al costo, y podemos afi rmar que maximizar carga es el objetivo en cualquier planteo de recría que se precie de ser efi ciente.

Autor: FERNANDO ELUCHANS Presidente Vetifarma

RECLAMOS EN LAS EXPORTACIONES DE CARNES ¿CONTAMOS CON ARGUMENTOS DE DEFENSA?

INTRODUCCIÓN

La cadena de producción y comercialización de carne (desde el campo o criadero hasta el punto de venta al consumidor final) es larga, ramificada y requiere la participación de profesionales y técnicos de múltiples actividades y formaciones. Y como toda cadena, se rompe por el eslabón más débil. Un claro ejemplo es lo que estuvo pasando en 2020 y sigue pasando este año relacionado con las exportaciones de carnes a China y la actual pandemia. Rechazos por razones técnicas que no serían tan técnicas y nuevas exigencias suman al punto final de esta cadena (frigoríficos) frenos que afectan a toda la estructura productiva, agregando a la ya ardua tarea que tiene el productor y exportador de Argentina dificultades adicionales.

Es cada vez más evidente que la actual pandemia, más allá de los aspectos estrictamente sanitarios, intensifica conflictos pre-existentes y/o es utilizada como barrera en estrategias de comercialización. Un ejemplo con complejas ramificaciones son los ya mencionados rechazos por parte de China a partidas de productos congelados (carnes, mariscos) originados en distintos países (dentro de los cuales está incluida

la Argentina) por identifi car ácido nucleico de coronavirus en los envases. Cabe preguntarse por qué pese a la contundente información generada por especialistas y organizaciones de todo el mundo indicando que los alimentos no son fuente probable o vía de transmisión de la enfermedad, que no se trata de fallas en la seguridad de las cadenas de producción de alimentos, que no existe hasta el momento evidencia científi ca que demuestre que el virus pueda transmitirse por superfi cies y/o mantenga su viabilidad por tiempos largos en las mismas, China insiste en incluir nuevos protocolos (desinfección de envases, controles de personal, etc.) y rechazar partidas por identifi car presencia del ácido nucleico del virus en envases de partidas exportadas y, lo que quizás parece más llamativo, no lo hace con otros alimentos que les vendemos. De hecho la respuesta oportunamente publicada en la página web de la Ofi cina de Seguridad Alimentaria de Importación y Exportación de la Administración General de Aduanas china (GACC) no puede ser ignorada ya que si bien acepta que no necesariamente el virus en estas condiciones es infeccioso, alega que su presencia es indicadora de lagunas en el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria por parte de las empresas exportadoras que hacen a los productos menos confi ables. Para quienes trabajamos en comercio internacional, un rápido análisis de estos rechazos puso en evidencia desde los primeros casos una serie de estrategias por parte de China que se apoyan formalmente en aspectos técnicos pero cuyas causas/objetivos reales los exceden. No es la primera vez que una contaminación es utilizada como argumento técnico cuando el objetivo es otro. Las preguntas que cabe formularse entonces son:

1¿Contamos con estrategias de defensa adecuadas ante estos y otros reclamos semejantes? 2¿Tenemos identifi cadas las falencias en nuestras cadenas de producción que facilitan que estos reclamos prosperen?

3¿Porqué siendo tantos los alimentos que se exportan a China parecería que solamente interesan los envases de productos cárnicos?

IDENTIFICANDO PUNTOS DÉBILES

La discusión generada a nivel mundial parece haberse centrado en la viabilidad (y por ende capacidad potencial de contagio) del virus identifi cado en los envases considerando los tiempos y condiciones de almacenamiento desde que el producto sale de planta elaboradora hasta que llega a destino. Pero parecerían destinarse menos esfuerzos en fi jar estrategias que permitan identifi car dónde se origina la contaminación, lo cual por cierto requiere una trazabilidad de contaminantes que no es frecuente en nuestros productores. Evaluando las respuestas ofi ciales tanto de empresas como de organismos gubernamentales, el esfuerzo parece centrarse en acciones “para afuera” (implementar las exigencias del gobierno chino en cuanto al acondicionamiento de los envases y controles de personal en plantas se refi ere, lo cual obviamente es necesario si se trata de una normativa del país de destino) pero no habría simultáneamente un movimiento complementario “hacia adentro” orientado a identifi car y solucionar posibles fallas en las estructuras de seguridad alimentaria que pudieran facilitar estos reclamos, acciones que además fortalecerían la posición de nuestros productos aportando sólidos argumentos de defensa. El análisis de los peligros asociados a nuestras exportaciones de carnes por los cuales son rechazadas en otros destinos puede ser un punto de partida para identifi car debilidades en los sistemas de producción/ comercialización, diseñar herramientas que permitan evaluar la veracidad de estos reclamos y defi nir estrategias de defensa.

TABLA 1

% de rechazos en frontera y alertas (mundial y de Argentina, Brasil y Uruguay) expresados como % del total de notifi caciones en cada caso generados para todos los alimentos y solamente carnes y productos cárnicos según el portal Rasff entre enero de 2011 y diciembre de 2020

Mundial

Argentina

Brasil

Uruguay

Todos los productos Carnes

% rechazos % alertas % rechazos % alertas

41,7

73,6

81,3

72,2 24,9 18,0

8,1 68,0

6,7 80,2

10,1 65,6 42,5

9,3

1,2

13,1

A diferencia de lo que ocurre con China (donde la principal fuente de información de acceso libre son las noticias periodísticas y algunos pocos datos publicados en las páginas ofi ciales del gobierno), la Unión Europea publica en el portal RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed, de acceso libre) bajo la forma de notifi caciones las razones técnicas por las que rechazan partidas de alimentos importados. Hay cuatro tipos de notifi caciones. Dos son informativas. Las otras dos signifi can costos importantes tanto económicos como a la imagen del producto y del país. Nos referimos a los rechazos en frontera y a las alertas. En ambas se identifi ca un peligro asociado a la partida en cuestión que signifi ca un riesgo para la salud humana o animal. En el primer caso el producto es detenido en la frontera y devuelto al productor o destruido. El segundo corresponde a productos que ya se distribuyeron y por ende requieren acciones rápidas para su retiro del mercado.

Es cierto que estos rechazos representan solamente un pequeña proporción de la producción, pero revelan patrones y tendencias generales en el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad alimentaria que pueden servir como indicadores. No es menos cierto que aunque no representan a la totalidad de las empresas exportadoras, los efectos negativos de estos rechazos sobre la imagen del país exportador, del producto y/o de las demás empresas son difíciles de remontar y tienen asociados fuertes costos directos e indirectos.

Una primera aproximación para comprender dónde están ubicados nuestros productores/exportadores es ver cómo estamos con relación a nuestros vecinos que compiten con nosotros en este rubro. Nos referimos a Brasil y Uruguay. La primera pregunta que debemos formular es cómo estamos comparativamente con los rechazos en frontera y las alertas (Tabla 1). En los tres países evaluados tanto para la totalidad de los productos exportados a la Unión Europea como para carnes y sus derivados, los porcentajes de rechazos en frontera (expresados sobre el total de notifi caciones para cada caso) publicados en el portal Rasff entre enero de 2011 y diciembre de 2020 son signifi cativamente mayores que los correspondientes para todo el mundo pero mientras para todos los productos estamos en promedio 1,8 veces por encima del valor mundial, con las carnes estamos cuatro veces por encima. Lo contrario sucede con las alertas que para todos los productos signifi can aproximadamente un tercio del valor mundial mientras que para productos cárnicos son la quinta parte. Independientemente de posibles razones no técnicas potencialmente subyacentes que podrían explicar estas diferencias, el hecho concreto es que hay razones técnicas que permiten avalar estos rechazos (Tabla 2).

Las tres causas que para las exportaciones de productos cárnicos dan cuenta de prácticamente todas las notifi caciones son contaminación por microorganismos, presencia de sustancias no autorizadas o prohibidas y fallas en los controles. Acá Brasil se diferencia claramente de Argentina y Uruguay. Mientras Brasil está por debajo del porcentaje mundial de rechazos por contaminación con microorganismos, Argentina y Uruguay están por encima. Lo contrario ocurre con la presencia de sustancias no autorizadas, prohibidas o en concentraciones superiores a las permitidas, donde los rechazos de los productos brasileños son alrededor de tres veces mayores que el total mundial mientras que tanto los de Argentina como los de Uruguay son aproximadamente diez veces menores. Cuando se evalúan fallas en controles (temperatura, conservación, etc.) Argentina es el país mejor ubicado, ya que está considerablemente por debajo del valor mundial, mientras que Brasil y Uruguay están en valores muy cercanos. Los rechazos debido a contaminación con microorganismos requieren atención especial. Cabe destacar que en los tres países la contaminación que predomina es la de E. Coli generadora de toxina Shiga. Indepen-

TABLA 2

Principales causas de rechazos expresadas como % de notifi caciones sobre el total en cada caso para todos los países, Argentina, Brasil, Uruguay publicados para carnes y productos cárnicos en el portal Rasff entre enero de 2011 y diciembre de 2020.

Mundial

Argentina

Brasil

Uruguay

Contaminación Sustancias Fallas

con microorganismos no autorizadasen controles

61,0 13,8 13,0

89,7

50,6 1,0

38,3 4,1

11,1

85,2 1,6 11,5

dientemente de las discusiones sobre su importancia relativa desde el punto de vista estrictamente sanitario, hay un aspecto que no puede ser ignorado: la presencia de E. Coli es indicadora de contaminación fecal y en los tres países esta contaminación es considerablemente superior a la mundial (Tabla 3).

CONCLUSIONES

Ante la catarata de reclamos por parte de China por contaminación de envases de productos congelados con coronavirus y las nuevas exigencias relacionadas con controles (personal, superfi cies, desinfección de envases), las respuestas difi eren entre los países y empresas involucrados. Si bien públicamente todos se apoyan en aspectos técnicos, las diversas modalidades permiten vislumbrar que no es la única variable que incide. En todos los casos los análisis parecen centrarse en demostrar que el virus al llegar a destino estaría inactivo y por ende el riesgo de contagio es bajo o nulo. Llama la atención que en ningún caso se busque identifi car las posibles fuentes de contaminación luego que el producto sale de la empresa y menos aún las falencias en el sistema de producción que faciliten la generación de estos reclamos y/o trabajar sobre los posibles argumentos de defensa.

La cadena de producción de carne en Argentina realiza enormes esfuerzos en todos los niveles para poder ofrecer productos de primera calidad que son apreciados en todo el mundo. Desde hace ya unos años se está trabajando en la trazabilidad para cada animal (con todos los controles asociados). Sin embargo, como se desprende de la información presentada en este trabajo, no se está actuando con la misma intensidad en la trazabilidad de contaminantes presentes en el producto fi nal (por ejemplo la debida a microorganismos fecales) y al cuidado de

TABLA 3

% de notifi caciones para productos cárnicos debidas a presencia de E. Coli generadora de toxina Shiga expresadas sobre el total de notifi caciones en cada caso para todos los países, Argentina, Brasil, Uruguay publicados en el portal Rasff entre enero de 2011 y diciembre de 2020

Mundial

Argentina Brasil

Uruguay 20,0 84,5 46,3 73,8

la cadena de conservación desde el frigorífi co hasta su destino fi nal convirtiéndolo en uno de los eslabones más frágiles y como tal afecta negativamente toda la cadena. El análisis de la sección anterior presenta un panorama integral de las falencias en las estructuras de gestión en la cadena de producción/comercialización que se traducen en una falta de argumentos de defensa sólidos tanto a nivel ofi cial como empresarial. Las persistencia en los últimos 10 años de los parámetros evaluados indica no solamente lagunas en los sistemas de gestión de calidad/seguridad alimentaria/ ambiental sino también defi ciencias en la identifi cación de las posibles fuentes de contaminación. Queda claro que no todas las empresas exportadoras presentan los mismos puntos débiles, pero no se puede negar que la mala imagen que generan afecta directa o indirectamente en forma negativa no solamente a todos los exportadores del país, sino también a toda la cadena de producción. Y un claro ejemplo es la explicación mencionada al principio de este trabajo publicada oportunamente en la página web de la Ofi cina de Seguridad Alimentaria de Importación y Exportación de la Administración General de Aduanas china (GACC).

Nuestra experiencia en comercio internacional indica que en estas situaciones la interrelación entre los sectores técnicos, comerciales y ofi ciales a lo largo de toda la cadena no tiene la fortaleza que debería tener debilitando la posición del país y/o de la empresa ante planteos que claramente exceden aspectos técnicos/sanitarios pero que se apoyan en ellos. Falencias en la trazabilidad de contaminantes, eslabones en una cadena que parecen funcionar como compartimentos estancos, poca agilidad en los sistemas de respuesta ofi ciales, no adelantarse a problemas previsibles debiéndose actuar detrás de los acontecimientos (con los costos asociados no solamente en dinero sino también en una imagen negativa muy difícil de remontar) parecen ser algunos de los aspectos sobre los que se debe trabajar.

BIBLIOGRAFÍA

- Portal Rasff

- Meeting standards, winning markets- Trade Standards compliance 2015-UNIDO- Norad- IDS

- Exportaciones de América Latina a Estados Unidos y la Unión Europea. Principales causas de rechazos. Alicia, A.I., Fernández Dillon, D. Agroindustria 154 – diciembre 2020- pags 42-48

Autores: ALICIA INÉS VARSAVSKY (*) DANIEL FERNÁNDEZ DILLON (**)

(*) Coordinadora del área científi co técnica de Fundación Nexus (**) Presidente de Fundación Nexus

EN BÚSQUEDA DE EFICIENCIA EN EL FEEDLOT

Durante las últimas dos décadas, la toma de decisiones en ganadería de carne, han sido poco programadas, este año, no es la excepción. A los factores internos, se agregan los globales por esta pandemia que no da respiro y de alguna manera ejerce su impacto en la indispensable programación a mediano plazo.

Buscar eficiencia en este contexto es el desafío. Ya hemos visto que, en el engorde a corral, más días de permanencia, con buenas performances, significara más eficiencia productiva por dilución de costos fijos. El mercado interno argentino sigue siendo caprichoso, buscando reses de bajo peso y buena terminación, desestimando la capacidad de entrega de kilos con calidad de carne por parte de esos individuos.

Como consecuencia, no se respetan los ciclos de crecimiento de manera adecuada y se utilizan los ingredientes alimenticios sin que se exprese el máximo potencial de conversión en Kg de carne en muchos casos. Si no usamos adecuados niveles de energía, proteína y fibra efectiva que garantice sanidad ruminal en periodos más largos, difícilmente logremos minimizar pérdidas.

Con recrías adecuadas y un inicio correcto las tres primeras semanas de los animales en el corral, podemos pasar a raciones de alta concentración energética.

Garantizar homogeneidad en la dieta a partir de la cuarta semana de ingreso, hasta el final del engorde, con gran consistencia y sin cambios de ingredientes en medio del ciclo, darán como resultado una producción estable sin presencia de desórdenes digestivos, muchas veces subclínicos, como la acidosis, que producen un encarecimiento del costo y hasta pérdida de calidad de carne.

Muchos de estos cuadros no son percibidos por el productor y esto agravado cuando no se tiene una buena toma de datos, se forma una historia y esto se ve agravado a través de los años de ese establecimiento que permita detectar precozmente la ineficiencia.

El sistema productivo en Argentina en los corrales de engorde, no es, por lo general, un “todo adentro todo afuera”, esto agrava la real toma de datos y su fiabilidad. Nadie puede tomar decisiones correctas sin datos precisos. La investigación internacional, encabezada por los Estados Unidos, pero también en centros de Argentina, nos muestra claramente cuáles son los puntos de pérdidas y que hacer para que esto no ocurra, pero en el campo y el día a día, repetimos errores, no dando importancia al factor más importante. que es el manejo.

Es necesario que cada establecimiento logre su verdadero punto de equilibrio en cuanto al tiempo en los corrales, pero la permanencia en el corral no debería ser inferior a los 120 días.

21

A principio de la década de los 90, pensábamos que la producción “ternero bolita” sería temporal, pero 25 años después, vemos que el crecimiento del peso mínimo de faena es más lento que lo previsto. Nuestra genética nos indica que 420 Kg de mínima en machos y 380 Kg de Peso Vivo en hembras, debería ser lo mínimo a la hora de la faena.

Explotando lo máximo que nos ofrecen los planes genéticos, haríamos más eficientes aun los sistemas de alimentación, mejor utilización del recurso nutricional y bajar costos productivos de manera real.

Surge la pregunta entonces, si la mejora genética está realmente valorada en nuestro país. La valoración es siguiendo la respuesta animal y a veces sentimos que no es tan tenido en cuenta, entender definitivamente que, entre una buena y una mala historia sanitaria y nutricional, puede haber diferencias de performance de un 30 % en eficiencia, y entre una genética adecuada y una no tanto también hay mucha diferencia en producción y fundamentalmente en costos de alimentación, que representan más del 60 %.

La clave es aprovechar sinergias en los eslabones productivos con programas ganaderos estables, priorizando el biotipo, sanidad, alimentación, nutrición y manejo, imitando lo que hacen los países líderes en los que los investigadores están preocupados en extraer el máximo de Kg de carne al menor costo y con homogeneidad de carcasas. Perdemos al menos un 20 % de producción por no dejar expresar al máximo el peso de faena.

En Argentina ha llegado la hora de ser eficientes sin esperar que alguna variable nos ayude a subsistir, perjudicando a parte de la cadena productiva, como ocurre durante las últimas décadas.

Autor: FERNANDO ELUCHANS Presidente Vetifarma

LA CLAVE ESTA EN LA RECRIA

Ante el inminente destete masivo de nuestros rodeos de carne, se renueva la incertidumbre en nuestro sistema de producción. El objetivo de destetar terneros que superen los ��� Kg de peso en buen estado sanitario y nutricional, en rodeos con aplicación de tecnología y buena base genética, aún en cruzas, se ha logrado. Tenemos ahora el desafío de ser eficientes para lograr rentabilidad en la etapa de mayor eficacia y respuesta animal si respetamos sus curvas de crecimiento. Desarrollo de hueso y músculo sostenido es el nuevo desafío en un correcto planteo de recría.

Lo primero a defi nir es si será un ciclo corto para llegar a 250/260 Kg al corral de confi namiento o si vamos a optar por ciclos de mas días en recría, pasando al año siguiente llegando con 18/20 meses de edad a 350/360 Kg, este caso se terminaría luego a corral o con un esquema de alta suplementación, con cereales y subproductos que garanticen un correcto nivel de engrasamiento a la faena. Es este un planteo que logrará mas efi ciencia individual, aunque el límite en cantidad de cabezas lo dará la calidad y cantidad de pastura disponible. Ciclos completos nos permiten diluir sobrecostos de la actualidad al comparar precio de invernada vs precios del gordo. En el caso de los ciclos cortos, nos posicionamos en un productor que luego ingresa ese animal al corral del Feed Lot. Aquí se pondrá mucho énfasis en la adaptación del sistema digestivo y metabólico, previo a la dieta de alta cantidad de almidones, concentrados proteicos y aditivos, permitiendo maximizar la producción con buena salud ruminal y garantizando mínimo costo con adecuado índice de conversión alimenticia.

En cualquiera de los dos casos es necesario priorizar el desarrollo de los tejidos de menor costo de producción como hueso y musculo sin sobreengrasamientos precoces que encarecen el sistema. Ser preciso en el sistema de alimentación, es fundamental. En recrías debemos tener como objetivo, sostenidas ganancias diarias de 600/800 grs./animal/día, pero es importante la consistencia, es decir que ganen sostenidamente esos gramos, sin periodos serrucho con altas y bajas, aunque los promedios sean óptimos. Un engrasamiento temprano en esta etapa, no solo resulta en mayor costo, sino que condiciona la conversión alimenticia posterior. Controlar los alimentos voluminosos (pasturas, silajes, heno, etc.), en cantidad y calidad es prioritario para luego hacer un ajuste de défi cits con la suplementación. De esta manera vamos a ayudar a que se explote al máximo las mencionadas curvas de crecimiento. Nuestros masivos destetes nos ponen frente a recursos forrajeros que no son capaces por si solos de garantizar los aportes de nutrientes necesarios. Si el planteo es corto, prefeedlot, es recomendable un planteo en el que el 65/70 % de la materia seca provenga de los voluminosos y la suplementación concentrada complemente el 100 %. En el caso de ciclos largos, la pastura aportará mas materia seca (80%) y el 20 % será para los concentrados. Suplementar en el invierno asegura llegar a pasturas de primavera con tasas de ganancias diarias adecuadas. Por supuesto que la calidad del forraje juega un rol fundamental en esta categoría. Cada vez que suplementamos sobre pasturas de invierno (estacionales o perennes), debemos tener en cuenta que el benefi cio, no está en subir ganancias individuales, sino en el aumento de la carga, la que, dependiendo el sistema de pastoreo, se podrá incrementar entre un 20 y un 40%. Si hacemos una correcta inversión en esta etapa, el benefi cio superara claramente al costo, y podemos afi rmar que maximizar carga es el objetivo en cualquier planteo de recría que se precie de ser efi ciente.

Así, los Kg logrados por Ha aumentaran en proporción haciendo más efi ciente la utilización del forraje por el efecto sinérgico del concentrado (cereal, concentrado proteico de calidad).

Si hacemos una correcta inversión en esta etapa, el benefi cio superara claramente al costo, y podemos afi rmar que maximizar carga es el objetivo en cualquier planteo de recría que se precie de ser efi ciente.

Autor: FERNANDO ELUCHANS

Ingeniero Agrónomo

Presidente Vetifarma

VITAMINA D: ¡MÁS IMPORTANTE QUE LOS NIVELES NUTRICIONALES, SON LOS NIVELES EN SANGRE!

En producción animal, contar con métricas que nos permitan evaluar los parámetros de producción y monitorear el avance de los resultados es esencial para lograr la máxima expresión genética, mejores índices zootécnicos y mayor retorno fi nanciero.

Evaluar de manera precisa si alguna acción, producto o tecnología genera los resultados esperados y nos brinda la seguridad en la toma de decisiones, es fundamental dentro de este mercado extremadamente tecnifi cado y meticuloso; como menciona Lord Kelvin, “lo que no se puede medir, no se puede mejorar”.

Está bien documentado el rol de la vitamina D en el metabolismo del Ca y P, los procesos fi siológicos

y sus requerimientos en la avicultura moderna (Rama-Rao et al., 2006; Rama-Rao et al., 2009). Adicionalmente, su participación en la regulación de la respuesta inmune (Fritts et al., 2004; Chou et al., 2009; Morris et al., 2014) y su participación en los procesos de generación de músculo y rendimiento de carne (Hutton et al., 2014; Prokoski et al., 2019) son ampliamente descritos en la literatura reciente. El punto para discutir en este artículo es: ¿Cómo estamos evaluando nuestros niveles de vitamina D? ¿Cuál es realmente la forma ideal?

El nivel óptimo de inclusión de la vitamina D₃ en aves de corral ha sido objeto de investigación durante varias décadas (NRC, 1994; DSM, 2016, Rostagno et al., 2017). En principio, los estudios sobre los requerimientos vitamínicos se llevaron a cabo utilizando dietas purificadas o semi purificadas en condiciones experimentales controladas. Sin embargo, estos experimentos resultaron en recomendaciones nutricionales inferiores a los requeridos en campo.

Se ha podido determinar que debido a la presión de selección genética, el pollo de engorde actual tiene una tasa de crecimiento de hasta 400% más si lo comparamos con aves de la década de los años ‘50. Adicionalmente la conversión alimenticia a los 42 días de edad ha disminuido a un ritmo aproximado de 2,55% por año (Zuidhof et al., 2014). Estos avances genéticos sin duda han impactado los requerimientos nutricionales necesarios para expresar el máximo desempeño.

Por ejemplo, las recomendaciones de vitamina D₃ publicadas en las tablas de referencia como las Tablas Brasileñas para Aves y Cerdos (Rostagno et al.,2017) y la Guía DSM de Suplementación Vitamínica (DSM, 2016), e incluso los manuales de líneas genéticas presentan valores hasta 25 veces más que los reportados por el NRC, 1994: 200 UI/kg de alimento. Hoy en día, el rango normal puede variar entre 3.000 y 5.000 UI/kg de alimento (Fritts and Wal-

FIGURA 1

Zuidhof et al., 2014

droup (2003); Khan et al. (2010), pero lo más común es que cada empresa avícola busca dentro de su realidad, lo que considere como el nivel más adecuado de vitamina D₃ para sus aves. Además de la determinación del nivel adecuado de suplementación de vitamina D₃, las adecuadas fuentes de vitaminas, las buenas prácticas de fabricación y el control de calidad, aseguran que el aditivo llegue correctamente al comedero de los animales.

La vitamina D₃ por ser una vitamina liposoluble necesita pasar en el intestino por un proceso de degradación enzimática (lipasa) para estar disponible y además requiere la formación de micelas para ser absorbida (Combs Jr. y McClung, 2017). Al pasar por el hígado es hidroxilada y se produce un primer metabolito: 25-OH-D3, que es la forma más abundante en el organismo y la que estará disponible para su uso y posterior conversión en la forma activa de Vitamina D.

Debido a la importancia y características de este primer metabolito, el suministro del 25-OH-D3 en la dieta es una estrategia usada actualmente en la nutrición animal. Por ejemplo, al mismo nivel de inclusión, la absorción del 25-OH-D3 es mayor (74,9%) en relación con la vitamina D3 (66,5%), lo que probablemente esté relacionado con una mayor polaridad (Bar et al., 1980). Otras ventajas son que el 25-OH-D3 no necesita de la etapa de transformación en el hígado (Soares et al., 1995), permite una absorción más eficiente en el intestino, mayor retención y menor excreción (Bar et al., 1980), tiene una actividad biológica de 2,0 a 2,5 veces mayor por molécula que la vitamina D3 (Soares et al., 1978; Fritts y Waldroup, 2003) y además no presenta efectos tóxicos hasta 10 veces su dosis recomendada (Yarger et al., 1995).

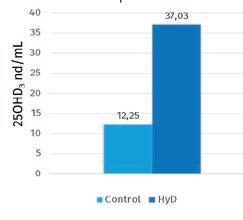

Por último, pero no menos importante, 25OH-D3 es la forma más abundante en el suero sanguíneo, así que, el análisis de 25OH-D3 es la métrica adecuada para evaluar el estatus de vitamina D3 y además permite determinar correlaciones con otros parámetros como, por ejemplo: nivel de calcio en sangre (Norman, 2008) y expresión de marcadores relacionados con la síntesis de

proteína, ej: mTor, SK-1. (Vignale et al., 2015; Prokoski et al., 2019).

Por este motivo, el uso de una herramienta práctica y eficiente para medir los niveles de vitamina D que realmente están siendo absorbidos por el animal, dejan de hablar solo de los niveles suplementados en la dieta, sino más bien de los niveles aprovechados por el animal, que al final del día lo que realmente importa es cuánta vitamina D3 estará biodisponible para el ave. Esa herramienta es lo que hoy en día se denomina: DBS - Dried blood Spot Test (Falleiros et al., 2019; Técnica Desarrollada por DSM - Patente en proceso).

El DBS es un análisis realizado con la ayuda de una tarjeta FTA* (Flinders Technology Associates), que consiste en recolectar una gota de sangre para posteriormente a través de análisis de masas por cromatografía líquida (HPLC) se determine el nivel de diversos metabolitos, en este caso el nivel de 25-OH-D3, que como decíamos es la forma estándar de determinación del estatus de Vitamina D en todas las especies animales, incluidos los humanos.

Esta técnica nos permite realizar muestreos en los animales de una forma más fácil y menos invasiva, ya que solo se necesita una gota de sangre por animal. Y si hablamos de la forma de envío de pruebas, es más seguro y menos complicado. El FTA es un papel de filtro que conserva el material biológico durante períodos de tiempo más largos, inhibiendo la presencia de cualquier agente infeccioso y permite que las muestras se transporten o almacenen fácilmente a temperatura ambiente. Todo esto ayuda a mejorar la calidad y agilidad en el envío de las muestras. Finalmente, es muy importante señalar la alta correlación del DBS con la prueba de convencional HPLC con plasma sanguíneo que ha sido el estándar para análisis de vitamina D; (r = 0.836, p<.0001; Falleiros et al., 2019). Estos puntos hacen del DBS una herramienta útil y muy importante para las empresas avícolas.

FIGURA 2

El DBS es un análisis realizado con la ayuda de una tarjeta FTA*

(Flinders Technology Associates)

FIGURA 2

El DBS es un análisis realizado con la ayuda de una tarjeta FTA*

(Flinders Technology Associates)

C04

RT (Exp. RT)

Calculo

Conc: 2.29 (2.25) min

43,9 ng/mL

Area: 5.70e+003

Sample Type: (Satandart)

El uso de métricas a través de procedimientos prácticos y eficientes que permiten la toma de decisiones basadas en datos y números, son factores claves para la avicultura moderna y exitosa. Sin duda, DBS es la herramienta que permite ajustar la nutrición a un nivel óptimo de vitamina D₃, garantizando así todos los beneficios esperados de este nutriente en la nutrición y salud animal

FIGURA 2

DBS plasma level

* Datos prueba Pollo de engorde, Brasil 2019

BIBLIOGRAFÍA

Bar, A.; Sharvit, M.; Noff, D., Edelstein, S.; Hurwitz, S. 1980. Absorption and excretion of cholecalciferol and of 25-hydroxycholecalciferol and metabolites in birds. Journal Nutrition, v.110, p.1930-1934.

Chou, S. H.; Chung, T. K. and Yu, B. 2009. Effects of supplemental 25-hydroxycholecalciferol on growth performance, small intestinal morphology, and immune response of broiler chickens. Poultry Science, v. 88, p. 2333-2341.

DSM Vitamins Supplementation Guidelines for domestic animals. Switzerland: DSM Nutritional Products, 2016.

Falleiros, F.; Cesco, M.A.; Lebre, D.; Luvizotto Jr., J.M. 2019. 25-hydroxycholecalciferol blood levels by dried blood spot (DBS) technology evaluation for broilers. In: Poultry Science Meeting 2019, Montreal, Canada. Anais (on-line).

Fritts, C. A., P. W. Waldroup. 2003. Effects of source and level of vitamin D on live production and bone development of broilers. Journal Applied Poultry Research, v. 12, p. 45–52.

Fritts, C.A.; Erf, G.F.; Bersi, T.K.; Waldroup, P.W. 2004. Effect of Source and Level of Vitamin D on Immune Function in Growing Broilers. Poultry Science, v.13, p. 263-273.

Hutton, K. C.; Vaughn, M. A.; Litta, G.; Turner, B. J.; Starkey, J. D. Effect of vitamin D status improvement with 25-hydroxycholecalciferol on skeletal muscle growth characteristics and satellite cell activity in broiler chickens. Journal of Animal Science, v. 92, p. 3291-3299, 2014.

Khan, S.H.; Shahid, R.; Mian, A.A.; Sardar, R.; Anjum, M.A. 2010. Effect of the level of cholecalciferol supplementation of broiler diets on the performance and tibial dyschondroplasia. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, v. 24, n. 5, p. 584-593.

Morris, A.; Shanmugasundaram, R.; Lilburn, M.S.; Selvaraj, R.K. 2014. 25-Hydroxycholecalciferol supplementation improves growth performance and decreases inflammation during an experimental lipopolysaccharide injection. Poultry Scienc, v. 93, p. 1951-1956.

Norman, A.W. 2008. From Vitamin D to hormone D: Fundamentals of the Vitamin D endocrine system essential for good health. American Journal of Clinical Nutrition, v. 88, n. 2, p. 491S-499S.

NRC. Nutrient Requirements of Poultry (9th rev. ed.), Natl. Acad. Press, Washington, DC (1994). Prokoski, K. Suplementação dietética de 25-hidroxicolecalciferol (25-0HD3) em diferentes fases de criação no crescimento ósseo e muscular de frangos de corte. Disertación (Maestria em Ciência Animal – Universidad Federal del Paraná. Palotina, p. 98. 2019.

Rao, S.V.R.; Raju, M.V.L.N.; Panda, A.K. 2006. Effect of high concentrations of cholecalciferol on growth, bone mineralization and mineral retention in broiler chicks fed suboptimal concentrations of calcium and nonphytate phosphorus. Journal of Applied Poulry Research, v.15, n.4, p. 493-501.

Rao, S.V.R.; Raju, M.V.L.N.; Panda, A.K.; Sunder, G.S.; Sharma, R.P. 2009. Performance and bone mineralisation in broiler chicks fed on diets with different concentrations of cholecalciferol at a constant ratio of calcium to non-phytate phosphorus. British Poultry Science, v.50, n.4, p. 528-535.

Rostagno, H.S.; Albino, L.F.T.; Hannas, M.I.; Donzele, J.L.; Sakomura, N.K.; Perazzo, F.G.; Saraiva, A.; Teixeira, M.L.; Rodrigues, P.B.; Oliveira, R.F.; Barreto, S.L.T.; Brito, C.O. Tablas Brasileñas para Aves y Cerdos. 4. Ed. – Viçosa : Departamento de Zootecnia, UFV, 2017. 488 p. Soares, J.H., Jr., Swerdel, M.R.; Bossard, E.H. 1978. Phosphorus availability 1 . The effect of chick age an d vitamin D metabolites on the availability of phosphorus in defluorinated phosphate. Poultry Science, v. 57, p. 1305-1312.

Soares Jr., J.H.; Kerr, J. M.; Gray, R. W. 1995. 25-Hydroxycholecalciferol in poultry Nutrition. Poultry Science, v. 74, p. 1919-1934.

Vignale, K.; Green, E. S.; Caldas, J. V.; England, J. A.; Boonsinchai, N.; Sodsee, P.; Pollock, E. D.; Dridi, S. and Coon, C. N. 2015. 25-Hydroxycholecalciferol Enhances Male Broiler Breast Meat Yield through the mTOR Pathway. The Journal of Nutrition Poultry Science, 145:855–63.

Yarger, J. G.; Saunders, C. A.; Mcnaughton, J. L.; Quarles, C. L.; Hollis, B. W.; Gray, R. Comparison of dietary 25-hydroxycholecalciferol and cholecalciferol in broiler chickens. 1995. Poultry Science, v. 74, p. 1159-1167.

Zuidhof, M.J.; Schneider, B.L. Carney, V.L.; Korver, D.R; Robinson, F.E. 2014. Growth, efficiency, and yield of commercial broilers from 1957, 1978, and 2005. Poultry Science, v. 93, p. 2970–2982.

Autores:

MARCO AURÉLIO DE O. CESCO | Specialty Business - Vitamins Specialist LATAM

ANH - DSM Nutritional Products Brasil S.A.

DIANA SUCKEVERIS | Supervisor N&H Solutions

ANH DSM Nutritional Products Argentina S.A.

CARLOS A. LOZANO POVEDA | Manager, Specialty Vitamins/Hy-D LATAM, ANH

DSM Nutritional Products Colombia S.A.

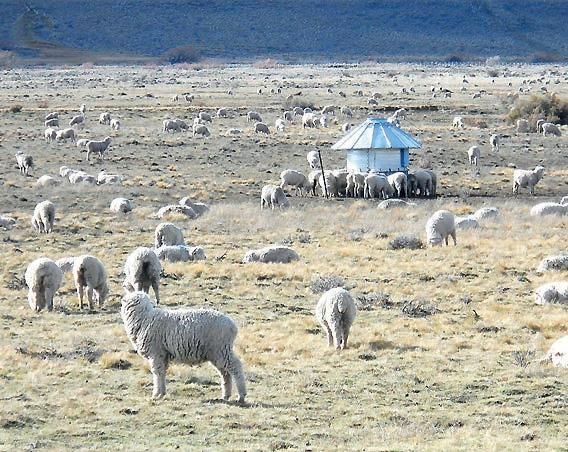

SUPLEMENTACIÓN DE CORDERAS EN RECRÍA

LA REALIDAD – CORDERAS 2017 LA REALIDAD – CORDERAS 2017

La rentabilidad de la majada hoy depende de la cantidad y calidad de lana junto con la producción de carne. La calidad de la reposición y su supervivencia deben ser atendidas.

Específicamente en el tema de alimentación es mucho lo que se ha investigado y desarrollado a manera experimental. Productores de avanzada ya pueden compartir experiencias y colaboran en nuevos desarrollos. Hoy el desafío es que esa información esté accesible para todos. Teniendo conocimiento, las decisiones son más racionales y podemos de alguna forma acompañar mejor a la naturaleza. Quisiera motivarlos a que busquen asesoramiento y elijan prácticas que se puedan adaptar a sus campos. Me voy a referir a situaciones en las que el forraje disponible no cubre los exigentes requerimientos de esta categoría. En este contexto, y considerando el valor diferencial de la lana algo más fina y las perspectivas de la carne, me parece interesante prestar atención a la buena alimentación de las corderas de reposición. La posibilidad de expresión del potencial SUPLEMENTACIÓN INVERNAL DE BORREGAS EA.EL ZAINO

genético comienza en la gestación, especialmente el último tercio, cuidando de cubrir los requerimientos en forma adecuada. Recordemos que en esta etapa se define tanto la densidad de folículos y su maduración (importante para la lana) como la cantidad de fibras musculares y el peso del cordero al nacimiento, muy relacionado con el futuro crecimiento. Incorporar genética superadora no tendría demasiado sentido si no estamos atentos para alimentar a las madres de forma tal que logremos ver su expresión. Sigue en importancia para lograr una buena conformación la nutrición inicial de la cordera. En especial llegar al invierno con buen peso es fundamental para la mejor supervivencia y adelantar la pubertad. Adicionalmente alimentar a la categoría corderas de reposición es muy útil ya que le da valor agregado a la majada el hecho de conocer la mecánica de la suplementación para una futura emergencia. Una majada que sabe comer y tener el personal capacitado son herramientas necesarias para la nutrición de precisión. Finalmente, no por menos importante, hay que considerar el tema económico. Cada establecimiento conoce sus índices productivos. Es fundamental contar con una evaluación forrajera y contrastar disponibilidad y cantidad versus requerimientos. Cuando los recursos no son suficientes, siempre debemos mirar aquella categoría en la que podemos conseguir más impacto si atendemos correctamente sus necesidades.

Suplementar esta categoría permite aumentar los kilos de lana en la borrega y disminuir drásticamente la pérdida por mortandad en el invierno y así cubrir en forma consistente los costos de su implementación. Una ventaja adicional podría ser también adelantar la fecha de servicio (por el adelanto de la pubertad). La idea es compartir algunos conceptos generales sin recetas específicas porque creemos que estas deben ser adaptadas en forma estratégica para cada explotación.

EL PODER DE LA NUTRICIÓN ESTRATÉGICA

Definido el objetivo (mejora del desarrollo y peso antes del invierno, servicio más precoz, aprendizaje, etc.) y seleccionadas las corderas a suplementar, es importante elegir el alimento balanceado considerando tanto los requerimientos a cubrir como las posibilidades prácticas de manejo (comederos, distribución, frecuencia suministro, etc.) además de la interacción forraje-balanceado. La incorporación de un suplemento, producen cambios a nivel del rumen que requieren de una adaptación. Todo esto exige planificación anticipada. Un párrafo especial para considerar la mano de obra: Es fundamental en estos procesos de intensificación considerar la capacitación del personal y ponerle a disposición las herramientas y comodidades básicas para que puedan mantener una buena rutina de suministro.

SUPLEMENTACIÓN INVERNAL DE BORREGAS EA.EL ZAINO ALIMENTACIÓN AD LIBITUM SIN AGREGADO DE FIBRA. DR. DANTE ÁLVAREZ

RECOMENDACIONES INICIALES

Ciertas pautas básicas debiéramos tener presentes antes de comenzar cualquier planteo de suplementación, más aún en una categoría tan valiosa como la reposición:

• Aplicar un plan sanitario completo y revisión fenotípica inicial para descartar por defectos. • Control de peso al momento del destete. • Tener presente que hay que enseñarles a comer. Planear la estrategia: uso de fibra, arreo al comedero, enseñar en el corral, etc. • Realizar acostumbramiento gradual al suplemento y tener presente que al finalizar el período se suplementación,

el pasaje de concentrado a forraje también debe hacerse en forma gradual. Hay que tener presente los tiempos de adaptación de la flora ruminal que van de 10 a 15 días según el tipo de ración.

• Ubicar los comederos a cierta distancia de las aguadas (100 a 300m). • Elegir el tipo de comedero que mejor se adapte: lona (ver forma W para solucionar movimiento con el viento), madera, caños, silo, consumo limitado, etc.

• Metros de comedero: si es lineal mínimo 25 a 30cm/cabeza. En general con autoconsumo un silo cada 200-400 corderos, depende de cantidad de bocas y de la capacidad de reposición para que sea práctico y no requiera llenado permanente. • Es importante ver el nivel total de proteína para satisfacer un buen ritmo de ganancia de peso sin engrasar precozmente. Evaluar calidad de forraje y elegir si es necesario un suplemento que cubra lo faltante.

ELECCIÓN DEL SUPLEMENTO

La elección del tipo de suplemento va en relación en primer término a la calidad y disponibilidad de forraje. Adicionalmente debemos establecer el peso inicial y final requerido, objetivo de ganancia de peso diaria y forma de suministro seleccionada. Las opciones son muchas y variadas y es fundamental que se consulte a un técnico para diseñar en conjunto un plan que se adapte a las posibilidades del campo. Podemos usar comederos de autoconsumo con limitadores físicos del tipo de los que requieren un esfuerzo para extraer el alimento o los típicos silos comederos donde el alimento se puede ofrecer a discreción o limitar el consumo con el agregado de sal al suplemento. Otra alternativa es el suministro diario a campo e incluso el encierre temporario a corral si en el verano-otoño no contamos con un cuadro adecuado disponible. El punto más importante es considerar los requerimientos particulares de esta categoría, ya que requiere crecimiento y desarrollo sin engrasar precozmente. Es fundamental tener en cuenta el aporte de proteína de buena calidad en cantidad adecuada. En razas carniceras tenemos un buen potencial de crecimiento que debemos acompañar con la alimentación para su expresión.

ALGUNOS EJEMPLOS DE SUPLEMENTACIÓN

Suplementos altos en sal Los suplementos altos en sal, ofrecidos a voluntad, son muy útiles para realizar suplementación proteica en corderas de reposición sobre pasturas diferidas o con disponibilidad insuficiente, donde el suministro diario del suplemento es complicado. El contenido de sal y nutrientes (en particular energía, proteína, vitaminas y minerales)

LAGUNA DEL TORO – CORDERAS 2017

se formula de forma tal de suministrar los mismos en los gramos que se requiera suministrar para cubrir determinadas necesidades o requerimientos. El cálculo se realiza teniendo en cuenta que la tolerancia a la sal de los ovinos en estos sistemas es aproximadamente 5gr x kilo de peso metabólico. Una recomendación especial es tener buena cantidad de agua de calidad ya que aumenta mucho el consumo de la misma. Se requiere un período de acostumbramiento inicial y aprendizaje que resulta más fácil a veces hacerlo a corral, una de las estrategias es poner forraje alrededor del silo o distribuir algo de alimento por fuera del silo para que lo prueben. Siempre en la adaptación se debe suministrar forraje de buena calidad.

Suplementación a voluntad SIN limitador de consumo Lo usamos cuando no tenemos nada de forraje en el campo y comprar la fibra es demasiado caro. En este tipo de sistemas se usan alimentos que si bien NO contienen fibra efectiva tienen una formulación y aditivos que permiten pasado los primeros 15 días retirar la fibra efectiva aportada por el forraje y mantener la alimentación sólo con el pellet de alimento balanceado. Es muy importante tener en cuenta que independientemente del tipo de comedero (silo o lineal) el mismo SIEMPRE DEBE TENER ALIMENTO. No funciona correctamente este sistema si hacemos dos alimentaciones diarias y las corderas pasan horas sin disponibilidad. Es fundamental que puedan comer todo el día a cualquier hora en pequeñas cantidades. Para desacostumbrar hay que volver a incorporar fibra en forma paulatina o llevar el suplemento unos días al campo dónde van a quedar las borregas.

Suministro diario

En este caso tenemos el control de lo que comen de suplemento en forma diaria y nos permite regular la cantidad ajustando a la evolución del peso vivo y la ganancia de peso diaria. Requiere de personal disponible todos los días a un mismo horario para poder sostener la rutina. Puede usarse a campo o a corral según la necesidad. Cuando se suministra más del 1,5% de la dieta con balanceado es conveniente distribuir dos veces por día. Inicialmente es bueno colocar una base de forraje sobre el comedero para el acostumbramiento, luego de creado el hábito las corderas vendrán a comer diariamente al mismo horario. Puede usarse también esta práctica para facilitar el encierre nocturno.

Nuevos Comederos Autoconsumo con limitador físico

Se trata de un nuevo tipo de comederos que permiten la regulación exacta de los gramos que va a consumir el animal. Tiene la gran ventaja de la precisión en el suministro, cosa que permite usar balanceados especialmente diseñados para suministrar nutrientes específicos como ser en el caso de las corderas en verano proteína que permita una mejor degradación de la pastura base, minerales, vitaminas, etc. Otro beneficio es que en el caso de suplementos energéticos, la adaptación se realiza mediante la apertura progresiva del suministro. Para su correcto funcionamiento a campo debe estar a más de 100mts del agua, de forma tal que los animales al cansarse de lamer vayan a tomar agua y puedan pastorear entre comidas. Están probados en Australia y ahora contamos con un diseño adaptado a nuestra necesidad de alimentación focalizada.

CONCLUSIÓN

Las opciones del uso estratégico de la suplementación son tan variadas como diferentes son los planteos productivos de cada explotación. Esta categoría de corderas no es la excepción. No existen recetas pero sí existe información y experiencias que pueden servir de base para diseñar una estrategia. Se puede ajustar la alimentación aunque sea una producción extensiva, se dispone de diferentes suplementos y formas de realizar el suministro, sólo requerimos de la información básica del forraje disponible. Realizar una buena recría de la cordera de reposición es uno de los pilares básicos para el mejoramiento y la rentabilidad de la majada y en especial para zonas con riesgo climático. Tener una majada que sabe comer aumenta mucho su valor y debería ser una práctica rutinaria de prevención. Nuestras majadas tienen un alto valor genético que es fundamental acompañar con una buena alimentación para que se pueda expresar.