7 minute read

Was wir dringend benötigen, ist Produktion von Zukunft

Was wir dringend benötigen, ist Produktion von

Zukunft! Utopie. Also der Entwurf einer möglichen, zukünftigen, meist aber fiktiven Lebensform oder Gesellschaftsordnung, die nicht an zeitgenössische historischkulturelle Rahmenbedingungen gebunden ist. So will es Wikipedia. Also nur ein weit entfernter Ort, den es nicht gibt? Nein, viel mehr, sagt Schriftsteller Ilija Trojanow.

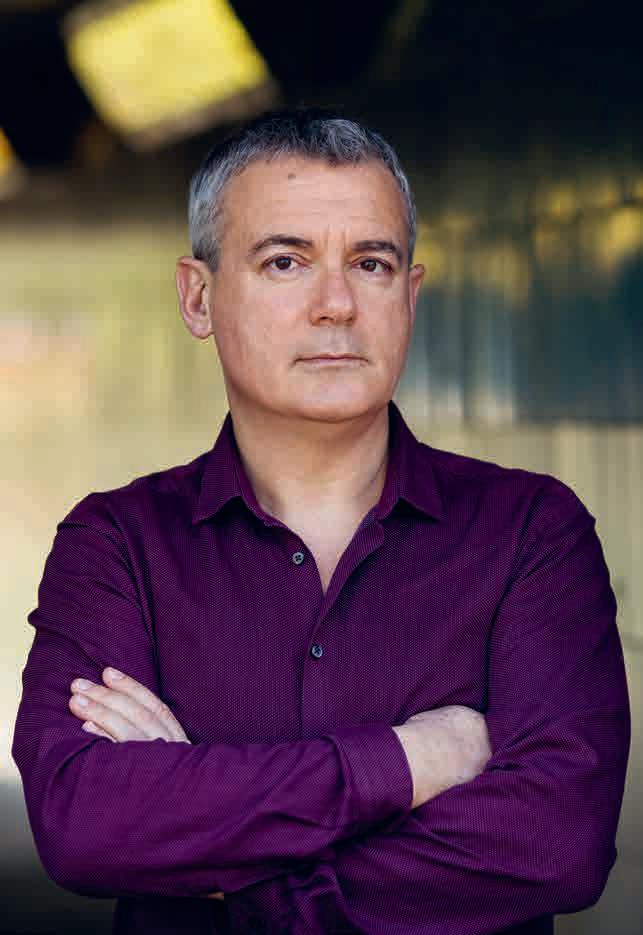

Ilija Trojanow Vielfach ausgezeichneter Schriftsteller, Übersetzer, Verleger, Weltenbummler. Geboren in Bulgarien. Seine zahlreichen Bücher wurden unter anderem ins Arabische, Chinesische und Russische übersetzt.

Die Essenz des utopischen Denkens

Zur Vorbereitung auf meinen noch andauernden Versuch, einen utopischen Roman zu verfassen (einen wirklich utopischen, keinen apokalyptischen, wie es gegenwärtig Mode ist, weder Überlebensthriller noch Zombiehorror), habe ich in letzter Zeit einige Dutzend berühmte sowie eine Reihe in Vergessenheit geratene Vorläufer gelesen – aus verschiedenen Epochen und unterschiedlichen Kulturen, Klassiker des Genres sowie gegenwärtige Erzählungen. Narrative, die in einer Zukunft verortet sind, die wir – kalendarisch betrachtet – schon erreicht haben. Oder auch solche, die eine Epoche vorausdenken, die noch in unserer Zukunft liegt (etwa das Jahr 2086). Auch die Form ist sehr mannigfaltig; sie reicht von (mehr oder weniger gelungenen) Romanen über Essays und philosophischen Betrachtungen bis hin zu politischen Pamphleten. Es gibt eine reiche Tradition an utopischen Texten. Natürlich zeichnet sich an diesem utopischen Horizont, wie nicht anders zu erwarten, eine Vielfalt an Visionen und Ideen, an Ansätzen und Lösungen ab. Und doch verblüffte mich beim Lesen zunehmend eine überraschende Übereinstimmung der Texte hinsichtlich der wesentlichen Aspekte dieser besseren Welt. Je mehr ich las, desto klarer zeichnete sich ab, dass die menschliche Sehnsucht nach einem guten Leben eine bestimmte Richtung vorgibt, eine klare Tendenz vorweist. Bei aller Differenz erstrahlt in jeder der Utopien ein vertrautes Licht. Viele Sprachen, und doch eine zugrundeliegende Grammatik. Es erschien möglich, aus all diesen visionären Entwürfen ein Destillat zu gewinnen, quasi ein hochkonzentrierter utopischer Brühwürfel (oder Zaubertrank). Die Vorstellung faszinierte mich, weil ich mir einbildete, dass ein solches Destillat uns einiges vermitteln könnte über das Wesen des Menschen jenseits von Zurichtung und Manipulation (an seinen Tagträumen sollst du ihn erkennen, nicht an seinen Alpträumen). Ein solches Destillat könnte zudem einen der zentralen Kritikpunkte gegenüber dem utopischen Denken entkräften. Der Fehler aller Utopisten bestünde in der Annahme, so die herrschende Kritik, ihre ausgedachte ideelle Gesellschaft könnte für alle Menschen gleichermaßen funktionieren, ergo alle beglücken. Das sei aber ein Trugschluss, denn unabhängig davon, wie die Gesellschaft konkret organisiert sei, werde es stets Menschen geben, die sie in ihrer jeweiligen Form grundsätzlich ablehnen, weswegen jede Gesellschaftsform unweigerlich für manche Menschen darin zu einer Dystopie verkommen müsse. Anders formuliert: Da sich die Menschheit nie über das Utopische einigen wird, müssen wir notgedrungen in der real existierenden Mängelwelt ausharren.

Was wäre wenn?

Was wäre, wenn die Antwort auf diese Einwände lauten könnte: Im Wesenskern des seit fünf Jahrhunderten reichhaltigen visionären Nachdenkens existiert eine Haltung, die trotz aller Unterschiede hinsichtlich von Erfahrung und Geschmack, von Prägung und Bestrebung, auf ein bestimmtes Idealbild von Gesellschaft hinweist. Vergleichbar der Tatsache, dass alle Religionen und ethische Konzeptionen weltweit ohne Absprache und oft ohne gegenseitige Beeinflussung die „Goldene Regel“ postuliert haben:

Und was wäre, wenn gerade diese Übereinstimmung einen Stimulus für die Verbesserung der Verhältnisse bildet, indem sie ermöglicht, dass das Visionäre als mehrheitsfähiger Vorschlag wahrgenommen wird, und nicht als absurde, eigenwillige Phantasmagorie. Hannah Arendt hat einmal betont, „dass keine hervorragende Leistung möglich ist, wenn die Welt selbst ihr nicht einen Platz einräumt.“ Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die utopischen Werke erst den Raum schaffen für eine Veränderung, für die zuvor kein Platz da war. Für das Neue. Und kann natürlich nur funktionieren, wenn es einer großen Anzahl von Menschen – gefühlsmäßig und/oder rational – einleuchtet? Wie etwa die Utopie der Allgemeinen Menschenrechte. Aus diesen Gründen möchte ich den – zugegebenermaßen groben – Versuch wagen, eine Essenz des utopischen Denkens herauszudestillieren. Die angeführten Aspekte kommen alle in einer Mehrzahl der von mir gelesenen Utopien vor. Sie sind natürlich meist kausal miteinander verknüpft und stehen in den Werken nicht so prosaisch nackt da wie in dieser Aufzählung.

„Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“ Wir sind uns ähnlicher, als uns eingeredet wird, auch beim utopischen Denken!

Essenz des utopischen Denkens

Das Wirtschaftliche

• Wertschätzung der Natur; umweltbewusste Lebensweise, nachhaltige

Produktion, Recycling als ökonomische Basis; Einsatz erneuerbarer

Energien und Ressourcen; Herstellung von äußerst langlebigen

Produkten, die dem tatsächlichen

Bedarf der Menschen entsprechen, nicht dem künstlich durch Werbung erzeugten • Wirtschaftswachstum gilt nicht mehr als Ziel • Kooperation und Tausch statt Wettbewerb und Profit • freier Zugang zu materiellen Gütern der Grundversorgung für alle • Technologie im Dienst einer höheren

Lebensqualität aller Menschen • kein obsessiver Konsum mehr; keine

Verschwendung • kein Hunger („Wenn wir erfahren würden, dass ein einziger Mensch irgendwo auf Erden hungert, würden wir uns alle als schuldig betrachten, würden wir uns alle aufgefordert fühlen, diesen Missstand zu beseitigen.“ • hohes Maß an Selbstorganisation und Selbstversorgung • bevorzugt vegetarische Ernährung (interessanterweise erkannte schon

H.G. Wells den dieser Tage höchst aktuellen Zusammenhang zwischen

Krankheit und Fleischindustrie: „Wir können den Gedanken an

Schlachthöfe nicht mehr ertragen. (…) Wir haben die hygienische Frage des Fleischessens nie klären können.

Dieser Aspekt war entscheidend. Ich erinnere mich, wie ich als Junge über die Schließung des letzten

Schlachthauses gejubelt habe.“) • Abschaffung des Geldes; stattdessen ein System sozialer Guthaben, mit einer gesicherten Befriedigung aller

Grundbedürfnisse; freier Zugang zu allen Allmendegütern (Luft, Wasser,

Musik, Gesundheitsversorgung) • Abschaffung erniedrigender und gefährlicher Arbeit durch Automatisierung • Statt Arbeit sinnvolle Beschäftigung, kreative und soziale Aktivitäten

Das Politische

• flache Hierarchien, keine rigiden, verkrusteten Institutionen; keine

Machtkonzentration in den Händen weniger Menschen • keine festgeschriebenen oder ungeschriebenen Privilegien für eine bevorzugte Minderheit • Netzwerke statt Autoritäten • Dezentralisierung • direkte Demokratie, Plebiszite, Teilhabe an politischen Entscheidungen; lokale Vollversammlung aller

Bürger*innen • Frieden, Gewaltlosigkeit;

Abschaffung von Militärs und

Rüstungsindustrie • Achtung der Tiere • keine Strafjustiz; statt Bestrafung

Behandlung; schlimmstenfalls

Verbannung/Verstoßung aus der

Gemeinschaft

Das Gesellschaftliche

• Überwindung des Patriarchats sowie aller Formen von Rassismus • Gleichwertigkeit und

Gleichberechtigung aller

Bürger*innen • freie Entfaltung jedes Einzelnen,

Selbstständigkeit im Denken und

Handeln; freie Wahl der eigenen

Tätigkeit gemäß den Talenten und

Bedürfnissen des Individuums • die Menschen kommunizieren würdevoll gleichberechtigt miteinander; ein gegenseitiges (Zu)

Hören und (An)Sehen • es herrscht Toleranz und Akzeptanz gegenüber allen Lebensstilen vor; keine (moralisch begründeten)

Vorschriften bezüglich Glauben, sexueller Orientierung, Kleidung, und so weiter, und so fort • eine grundsätzliche Wertschätzung von Vielfalt; eine Akzeptanz individueller Eigenwilligkeiten (Exzentrik als neue Normalität) • Altruismus als selbstverständliche

Grundhaltung; gelebte Hilfsbereitschaft und Solidarität • Nähe und Wärme innerhalb der

Gemeinschaft • Offenheit für Veränderung • freier Bildungszugang für alle • eine Erziehung, die den Fokus auf immaterielle Werte und auf

Gemeinschaftssinn legt (Empathie als wichtigstes Fach) • Spiritualität statt religiöses Dogma • offener, freier Umgang mit

Sexualität; keine Pornografie

Dies hier ist so etwas wie ein Trockendock für Utopien, die ansonsten munter den vermeintlichen Weltgrenzen entgegen segeln, immerzu zu neuen Ufern. Wer diese Liste aufmerksam liest, wird Schwierigkeiten haben, sich ein politisches Programm vorzustellen, das solche Vorstellungen in ihrer Gesamtheit ablehnt und bekämpft, und zugleich auf dem Boden einer auch nur rudimentären Menschlichkeit steht (von der planetarischen Verantwortung ganz zu schweigen). Es wäre ein lohnenswertes Experiment, dieses Destillat zur allgemeinen Wahl zu stellen, als Alternative zu der real existierenden Zerstörung und Ausbeutung von Planet und Menschen. Für welche Alternative würde sich eine Mehrheit entscheiden, wenn sie frei, also gut informiert sowie ohne propagandistische Einflussnahme, entscheiden könnte? Wäre das Gegenteil des Brexit dann ein Kapitalexit?! Immer wieder kreisen die utopischen Narrative um das Spannungsverhältnis zwischen dem Individuum und dem Kollektiv, in dem Bestreben, jene Synthese zu erzielen, die absolut notwendig ist, um individuelle Freiheit und gesamtgesellschaftliche Gerechtigkeit in Balance zu halten. Einerseits trägt das Individuum eine Verantwortung gegenüber seinem sozialen Umfeld – das durch sozialen Austausch erreichte gemeinsame Gut genießt höhere Priorität als die jeweiligen Einzelinteressen. Gleichzeitig wird die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit samt ihren spezifischen Eigenschaften in keiner Weise eingeschränkt oder gar verhindert. Es existiert ein hohes Maß an Solidarität, die gleichberechtigte Partizipation aller wird angestrebt. Zugleich gibt es jene geschützten Räume, in denen der Einzelne sich beim Rückzug aus dem Kollektiv frei entfalten und entwickeln kann, ohne in ein antagonistisches Verhältnis zu den größeren Zusammenhängen und den gesellschaftlichen Interessen zu treten. Was wie eine Quadratur des Kreises klingt in Zeiten, in denen die starre Gegensätzlichkeit von Egoismus und Selbstaufopferung dominiert, ist die wertvollste Quintessenz utopischen Denkens. Vielleicht hat keiner diese Überzeugung besser zusammengefasst als der englische Philosoph John Stuart Mill (der übrigens den Begriff der „Dystopie“ geprägt hat): „Glücklich sind nur diejenigen, die sich auf ein anderes Objekt als ihr eigenes Glück fixiert haben; auf das Glück anderer, auf die Verbesserung der Menschheit, selbst auf eine Kunst oder ein Streben, das nicht als Mittel, sondern als idealer Zweck verfolgt wird. Wenn sie also auf etwas anderes zielen, finden sie übrigens ihr Glück.“

Gelesene Utopien (eine Auswahl)

• Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf 1887,

Edward Bellamy • Freie Geister, Ursula Le Guin (sowie weitere utopische Romane von ihr) • Der rote Planet, Alexander Bogdanow • Ökotopia, Ernest Callenbach • Utopie der Barrikaden, Joseph Déjacque • Triton, Samual Delany • 2086 – Sturz in die Zukunft, Robert A. Heinlein • Die drei Sonnen, Cixin Liu • Das Jahr 2440, Louis S. Mercier • Utopia, Thomas Morus • Die Frau am Abgrund der Zeit, Marge Piercy • Pazifische Grenze, Kim Stanley Robinson (sowie weitere utopische Romane von ihm) • Eine Weile entfernt, Joanna Russ • Ein modernes Utopia, H.G. Wells