15 minute read

Gunter Nitsche

from WINGbusiness Heft 01 2021

by WING

Gunter Nitsche

Die Abgrenzung von Patentrecht, Markenrecht und Urheberrecht – dargestellt am Beispiel von ‘Rubik’s Cube’ (Teil I)

Advertisement

Deskriptoren: Patentrecht; Markenrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Rubik’s Cube Normen: PatG; UrhG; UWG; MSchG; RL (EU) 2015/2436; VO (EG) Nr. 40/94; VO (EU) 2017/1001; Pariser Verbandsübereinkunft; WTO-Abkommen; WUA; RBÜ; WTO-Abkommen

1 Einleitung einen Würfel mit einer Kantenlänge von 57 mm, gemesAls der ungarische Architekt und De- sen an den Mittelachsen. Es signer Ernő Rubik [1] am 30. Jänner gibt allerdings auch größere 1975 beim ungarischen Patentamt oder kleinere Varianten wie in Budapest seinen „Zauberwürfel“, mit einer Kantenlänge von den er ein Jahr zuvor erfunden hat- 54,4 mm. Der Würfel ist in te, um das räumliche Denkvermögen der Höhe, Breite und Tiefe in seiner Studenten zu fördern, zum Pa- jeweils drei Lagen unterteilt, tent anmeldete, konnte er nicht ah- die sich durch 90-Grad-Drenen, dass er damit eine Abfolge von hungen um ihre jeweilige Raumachse vom Gesetzgeber im PatG verselbRechtsstreitigkeit auslösen würde, die drehen lassen. Dadurch können Posi- ständigt und damit verkehrsfähig seit mehr als 40 Jahre die Gerichte tion und Lage von 20 der insgesamt gemacht. Das Patentrecht ist also ein und Verwaltungsbehörden beschäfti- 26 Steine (die Mittelsteine sind fest übertragbares Vermögensrecht (§ 43 gen und die zu Rechtsfragen geführt verbaut) fast beliebig verändert wer- PatG). [9] haben, die vielfach bis heute nicht den. Auf die nach außen sichtbaren Für das „subjektive Patentrecht“ endgültig gelöst sind. Flächen der Steine sind kleine Farb- gilt allerdings, wie für alle Fälle des

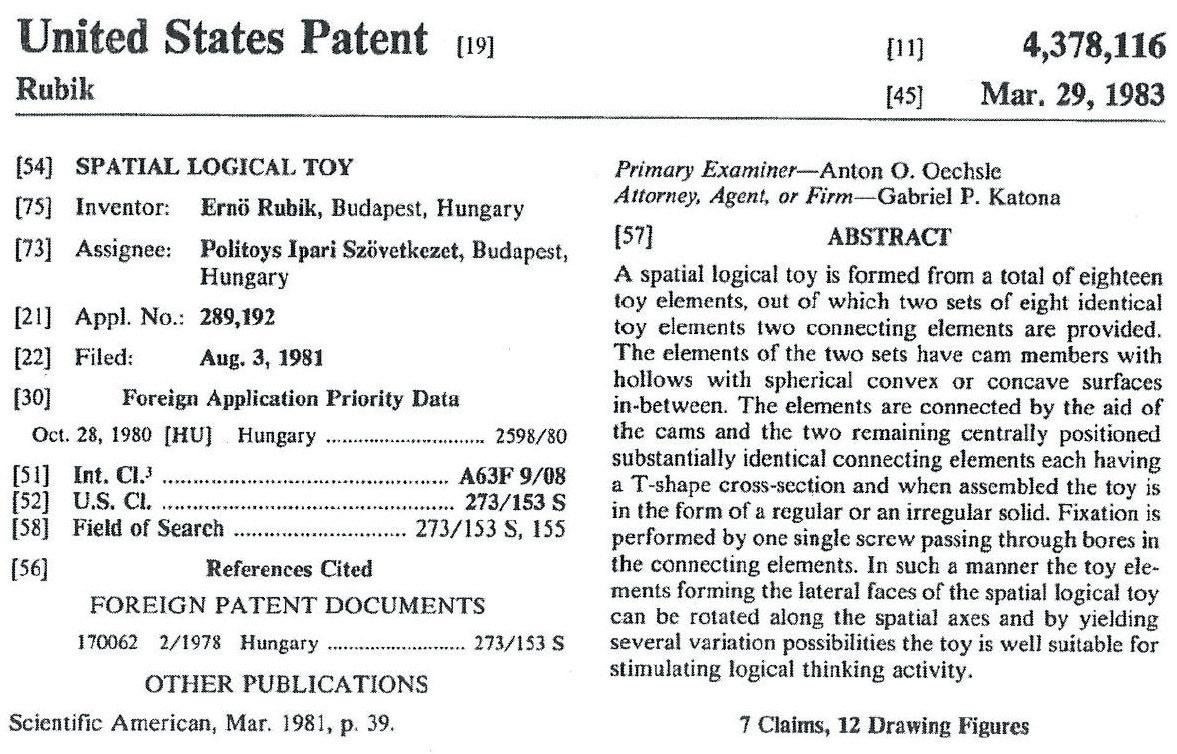

Rubik’s Cube war zwar das be- flächen geklebt oder die Steine selbst geistigen Eigentums, das Territoriakannteste, aber bei weitem nicht sind gefärbt. In der Grundstellung litätsprinzip. Ob dem Patentinhaber das einzige mechanische Puzzle, das sind die Steine so geordnet, dass jede der Schutz, der ihm durch die Pavon Ernő Rubik erfunden wurde. Seite des Würfels eine einheitliche, tentierung seiner Erfindung gewährt [2] Doch erreichte kein anderes Puz- aber von Seite zu Seite andere Farbe wurde, auch in einem anderen Land zle auch nur annähernd den Erfolg, hat. […] gewährt wird, hängt davon ab, ob der den Rubik’s Cube mit geschätzten Ziel ist es für gewöhnlich, den Schutz auch auf dieses Land erstreckt 450 Millionen verkauften Würfeln in Würfel wieder in seine Grundstel- wurde. Diese Erstreckung muss gerund 40 Jahren erzielte. [3] Zu Recht lung zu bewegen, nachdem die Seiten mäß Art 4 C. der Pariser Verbandsühatte Ernő Rubik ein reges Interesse in eine zufällige Stellung gedreht wur- bereinkunft (PVÜ) [10] innerhalb von an Markt erwartet. Daher entschied den.“ [7] zwölf Monaten ab dem Prioritätstag er sich, solange seine Erfindung noch der Erstanmeldung erfolgen. Im Annicht der Öffentlichkeit zugänglich 2 Patentrecht lassfall war daher das Datum, das für gemacht worden war, ein Patent zu die Erstreckung des Patentschutzes erwerben, um selbst die Kontrolle § 1 Patentgesetz (PatG) [8]: für das am 28. Oktober 1976 beim über Herstellung und Vertrieb des Patentamt in Budapest angemeldete „Zauberwürfels“ zu behalten. Vom „(1) Für Erfindungen auf allen Ge- Patent „Rubik’s Cube“ mit der Numungarischen Patentamt wurde am bieten der Technik werden, sofern mer 170062 maßgebend war, der 28. 28. Oktober 1976 unter der Nummer sie neu sind (§ 3), sich für den Fach- Oktober 1977. 170062 für die Patentklasse A 63 F mann nicht in nahe liegender Weise Prüft man die Anmeldung für das 9/12 [4] ein Patenterteilt. Die interna- aus dem Stand der Technik ergeben „Spacial Logical Toy“ beim US Pationale Patentklassifikation (IPC) be- und gewerblich anwendbar sind, auf tent Office, wird zwar als Erfinder zuruht auf dem Straßburger Abkommen Antrag Patente erteilt.“ treffend Ernő Rubik genannt, jedoch [5], welches von 63 Staaten ratifiziert Als „Patentrecht im objektiven als Prioritätsdatum der ungarischen wurde [6]. Die Patentanmeldung Sinn“ wird die Summe der Normen Anmeldung wahrheitswidrig der 28. wurde durch fünfzehn Zeichnungen bezeichnet, die das Patentwesen, also Oktober 1980 (!) angegeben. Offenerläutert, in denen das System darge- den Schutz von Erfindungen regeln. sichtlich wurde zur Wahrung der stellt wurde. „Patentrecht im subjetiven Sinn“ ist Jahresfrist des Art 4 C. PVÜ das Jahr

Die Erfindung wird wie folgt be- das Ausschließungsrecht, das dem der Anmeldung in Ungarn von 1976 schrieben: „Bei einem Zauberwürfel Patentinhaber an seiner Erfindung auf 1980 verlegt. Der Anmelder, Poin Standardgröße handelt es sich um zusteht. Dieses Schutzrecht wurde litoys Ipari Szövetkezet aus Budapest,

dem die Rechte aus dem Patent vom Erfinder Ernő Rubik übertragen worden waren, ging mit guten Gründen davon aus, dass der mit der Neuheitsprüfung befasste Rechercheur (patent examiner) des US- Patent and Trademark Office (USPTO) in Washington [11] keine Rückfrage an das damals noch hinter dem „Eisernen Vorhang“ befindliche Patentamt in Budapest richten werde. Tatsächlich wurde das beantragte Patent in den Vereinigten Staaten unbeanstandet erteilt.

Die allgemeinen Voraussetzungen für die Erteilung des Patents waren beim „Zauberwürfel“ erfüllt. Eine Erfindung ist dann schutzfähig im Sinn des § 1 PatG, wenn sie dem Gebiet der Technik zuzuordnen ist. Die Voraussetzung der „Technizität“ ist durch Art 27 TRIPS-Abkommens [12] vorgegeben: Patententable Subject Matter: „Subject to the provisions of §§ 2,3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application[…]“.

“Technizität” wird verstanden als die Beherrschung von Naturkräften im weitesten Sinn (einschließlich biologischer Kräfte und Energiearten), sozusagen die „Beherrschung der toten Materie“. [13]

Hätte es allerdings in den USA einen Patentprozess der Politoys Ipari Szövetkezet gegen einen Mitbewerber wegen eines Patenteingriffs gegeben, wäre ein solches Gerichtsverfahren zweifellos wegen der fehlenden Neuheit der Erfindung gegen den Kläger entschieden worden, wenn sich im Verfahren die Unrichtigkeit der Angabe der Unionspriorität bei der Anmeldung in den USA herausgestellt hätte. Heute spielt die Verfälschung der Unionspriorität anlässlich der Anmeldung von „Rubik’s Cube“ in den USA keine Rolle mehr. Die Höchstdauer für ein Patent beträgt 20 Jahre (§ 28 PatG). Diese Frist entspricht auch den Vorgaben des TRIPS-Abkommens. Damit können die Herstellung und der Vertrieb von „Rubik’s Cube“ seit dem Auslaufen des patentrechtlichen Schutzes vom Patentinhaber bzw seinem Lizenznehmer einem Dritten nicht mehr unter Berufung auf den Patentschutz untersagt werden.

Im Hinblick auf die enorme wirtschaftliche Bedeutung, die sich in den erwähnten Verkaufszahlen widerspiegelt, liegt für den früheren Patentinhaber der Gedanke nahe zu prüfen, ob es andere Möglichkeiten der Aufrechterhaltung des Monopols an der Produktion und dem Verkauf des „Zauberwürfels“ gibt.

3 Urheberrecht

Ernő Rubik betrachtete selbst seinen Würfel nicht als Rätsel, sondern als Kunstobjekt. [14] Daraus resultiert die Frage, ob der Erfinder des Zauberwürfels mit seinen 43 Trillionen Kombinationsmöglichkeiten, zu deren erstmaliger Lösung er selbst mehrere Wochen benötigte [15], nicht nur eine technische Erfindung, sondern auch ein Kunstwerk geschaffen hat:

„Gemäß § 3 Abs 1 UrhG gehören zu den Werken der bildenden Künste im Sinne dieses Gesetzes auch Werke des Kunstgewerbes. Durch die damit erfolgte Einbeziehung der Werke der angewandten Kunst hat der Kunstschutz (Urheberrechtsschutz) ein breites Anwendungsfeld gewonnen. Die Bestimmung eines Werkes, also der Zweck, zu dem es geschaffen wurde, ob zum Gebrauche (und hier wieder als Einzelstück oder zur Unterlage industrieller Erzeugnisse) ist damit für die Frage des urheberrechtlichen Schutzes bedeutungslos. Die Zweckbestimmung kann sich somit ohne Gefährdung des Urheberrechtsschutzes im Gebrauchszweck erschöpfen.“ [16]

Sollte diese Frage zu bejahen sein, wären die Auswirkungen weitreichend: Der Schöpfer eines Werkes der bildenden Künste, wozu auch Werke der angewandten Kunst zählen, genießt kraft des Realakts der Schöpfung, somit ohne Registrierung, lebenslänglich den Schutz des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) [17]. Gemäß § 23 Abs 3 UrhG ist das Urheberrecht unter Lebenden unübertragbar. Hingegen ist das Urheberrecht frei vererblich. Auch jene Personen, auf die das Urheberrecht des Schöpfers von Todes wegen übergegangen ist, können 70 Jahre lang post mortem auctoris den Schutz des UrhG in Anspruch nehmen. [18]

Ernő Rubik ist 76 Jahre alt. Damit könnte er, wenn er ein Werk iSd § 3 UrhG geschaffen hat, jederzeit selbst das Monopol an den Verwertungsrechten (insbesondere an dem Vervielfältigungsrecht gemäß § 15 UrhG und an dem Verbreitungsrecht gemäß § 16 UrhG) in Anspruch nehmen.

Auch das Territorialitätsprinzip stellt für den Schöpfer eines urheberrechtlich geschützten Werkes in der Praxis kein Problem dar. Dem Welturheberrechtsabkommen (WUA) [19] sowie dessen Zusatzprotokollen I,II und III sind alle westlichen Industrienationen einschließlich der Vereinigten Staaten [20] sowie auch China [21] beigetreten. Auch die revidierte Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ) [22] gewährt dem Schöpfer den gleichen Schutz. Die Vereinigten Staaten (seit 1991), China (seit 1994 mit Vorbehalten) und die wichtigsten europäischen Industrieländer[23] sind Vertragsparteien der RBÜ.[24] Gemäß Art 3 RBÜ sind die einem Verbandsland angehörenden Urheber für ihre veröffentlichten und unveröffentlichten Werke in allen Ländern, auf die die RBÜ Anwendung findet, geschützt. Nach dem Gegenseitigkeitsprinzip (Art 5 RBÜ) genießen die veröffentlichten und unveröffentlichten Werke der Angehörigen eines vertragschließenden Staates in jedem anderen vertragschließenden Staat den gleichen Schutz, den dieser den inländischen Urhebern gewährt. Ungarn ist seit 1982 Mitglied der RBÜ. Nur dort, wo der Urheber nicht An-

gehöriger eines Mitgliedslandes der RBÜ ist, kommt als Auffangnetz der Schutz durch das WUA in Betracht. [25]

Wenn der Zauberwürfel ein Werk der bildenden Künste ist, kann Ernő Rubik als Schöpfer dieses Werkes sein ausschließliches Recht, den Würfel herzustellen und zu vertreiben, gegen jeden Dritten geltend machen, der in einem Mitgliedstaat der RBÜ gegen Ernő Rubiks Urheberrecht verstößt.

Ist also der Zauberwürfel ein urheberrechtlich geschütztes Werk der bildenden Künste? [26]

Die Antwort auf diese Frage setzt eine vertiefte Befassung mit dem Werkscharakter von Schöpfungen im Bereich der bildenden Künste voraus. Der OGH [27] hat in der bekannten Entscheidung „Formblätter des Bundesheeres“ ein klassische Zirkeldefinition vollzogen: „Entscheidend für das Vorliegen eines Werks der bildenden Künste ist, dass das Schaffensergebnis objektiv als Kunst interpretierbar ist“. Auch die weiteren Merkmale eines Werkes nach § 3 Abs 1 UrhG, wonach es sich „um das Ergebnis schöpferischer geistiger Tätigkeit handeln muss, das seine Eigenheit, die es von anderen Werken unterscheidet, aus der Persönlichkeit seines Schöpfers empfangen hat“, machen die Qualifikation nicht einfacher. [28] Dazu kommt, dass die Frage, ob ein „Werk“ iSd §§ 1,3 UrhG vorliegt, eine reine Rechtsfrage ist und folglich nur vom Richter und nicht von einem Sachverständigen zu entscheiden ist.

Grundsätzlich kann für ein Werk des Kunstgewerbes, welches die erforderliche Individualität aufweist, neben dem Patentschutz auch der Schutz durch das UrhG in Anspruch genommen werden. In der Entscheidung „Mart Stam“-Stuhl [29] stellt der OGH das Erfordernis eines „erheblichen ästhetischen Überschusses“ als Bedingung für die Zuerkennung des Werkscharakters auf. Diesem Erfordernis ist zu folgen. Immerhin setzt der Urheberrechtsschutz – anders als das Patentgesetz, das Gebrauchs- und Geschmacksmustergesetz und das Markenschutzgesetz – keine Registrierung voraus. Folglich muss das „Werk“ als Ergebnis schöpferischer Geistestätigkeit sich durch die persönliche Note, die es durch das geistige Schaffen des Schöpfers erhalten hat, deutlich von anderen Erzeugnissen ähnlicher Art abheben. Auch wenn der OGH seit der Entscheidung „Blumenstück“ ausgesprochen hat, dass der Grad des ästhetischen Wertes außer Betracht zu bleiben hat und nur die Individualität entscheidend ist, bleibt doch der Kunstbegriff mit der Vorstellung von Ästhetik – richtig verstanden – untrennbar verbunden.

Von einem ästhetischen Wert des „Zauberwürfels“ kann keine Rede sein. Vielmehr ist der Würfel seinem äußeren Erscheinungsbild nach nur dadurch gekennzeichnet, dass er aus 26 Steinen besteht, die insgesamt nur in einer Ebene horizontal oder vertikal verdreht werden können. Eine Wahl des Würfels aus Gründen des Geschmacks oder der Schönheit oder Ästhetik liegt nicht vor. Die technische Vorgabe ist durch das Ziel, jede der sechs Seitenflächen des Würfels in einer Farbe darzustellen, eingeengt. Von einem Werk der bildenden Künste kann erst dann gesprochen werden, wenn sich die Ausführung nicht bloß als technische Notwendigkeit, sondern als künstlerische Gestaltung darstellt. [30] Davon kann beim „Zauberwürfel“ keine Rede sein. Die Qualifikation als urheberrechtlich geschütztes Werk der bildenden Künste scheidet damit aus.

4 Zwischenergebnis

Wie aufgezeigt, wurde die Erfindung des „Zauberwürfels“ von Ernő Rubik am 28. Oktober 1976 beim Patentamt in Budapest angemeldet. Aufgrund des Territorialitätsprinzips war der Schutz, den die Patenterteilung gewährte, auf Ungarn beschränkt. Von der Möglichkeit der Erstreckung auf weitere Mitgliedsländer innerhalb der Jahresfrist des Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft wurde kein Gebrauch gemacht. Damit bestand nach dem 28. Oktober 1977 keine Möglichkeit mehr, außerhalb Ungarns ein Schutzrecht an dem „Zauberwürfel“ zu erwerben. Dies galt auch für Ernő Rubiks selbst. Bis zu diesem Zeitpunkt wäre aufgrund des Art. 4 PVÜ nach Maßgabe der Priorität der Erstanmeldung innerhalb der Jahresfrist der Erwerb des Patentrechts auch in allen anderen Mitgliedsländern der PVÜ möglich gewesen. Die Erteilung des Patents in den USA erfolgte aufgrund einer wahrheitswidrigen Angabe der Priorität der Erstanmeldung (1980 statt richtig 1976). Wäre die Wahrheit ans Tageslicht gekommen, hätte das Patent beim US Patent and Trademark Office wegen fehlender (weltweiter) Neuheit zum Anmeldungszeitpunkt wieder gelöscht werden müssen, ebenso wäre eine allfällige Klage, gestützt auf das USPatent, abzuweisen gewesen. Aber das ist Schnee von gestern. Da der patentrechtliche Schutz höchstens 20 Jahre ab der Anmeldung dauert, ist es seither weltweit nicht mehr möglich, Dritten die Herstellung und den Vertrieb des „Zauberwürfels“ unter Berufung auf das Recht des Erfinders an seinem Patent zu untersagen. Das führt zur weiteren Überlegung, ob Ernő Rubik (oder ein Lizenznehmer), gestützt auf eine andere Rechtsgrundlage, heute noch ein Recht an seiner Erfindung geltend machen könnte. Da Ernő Rubik seinen „Zauberwürfel“ selbst als „Kunstwerk“ bezeichnet hat, ist zu prüfen, ob der urheberrechtliche Schutz, den der Schöpfer an seinem Werk der bildenden Künste genießt, auch im Anlassfall Anwendung findet. Diese Frage ist jedoch zu verneinen. Ob ein „Werk“ iSd §§ 1,3 UrhG vorliegt, ist eine reine Rechtsfrage, die nicht vom Schöpfer, sondern vom Gericht zu entscheiden ist. Beim „Zauberwürfel“ steht die technische Funktion im Vordergrund. Die künstlerische Gestaltung spielt, auch wenn der Schöpfer selbst dazu eine andere Auffassung vertreten mag, nur eine untergeordnete Rolle. Ein Urheberrechtsschutz scheidet damit für den „Zauberwürfel“ aus. Im zweiten Teil dieser Untersuchung wird geprüft, ob Ernő Rubik einen wettbewerbsrechtlichen oder einen markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann.

Referenzen:

[1] Ernő Rubik, geb 13. Juli 1944, Bildhauer, Architekt und Designer, war Professor an der Moholny-Nagy-Universität für Kunsthandwerk und Gestaltung in Budapest. Er erwarb 1967 den akademischen Grad des Diplomingenieurs für das Fach Bauwesen an der Technischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Universität Budapest.

[2] Zu den mechanischen Rätseln und mathematischen Brettspielen, die von Ernő Rubik erfunden wurden, gehören auch Rubik’s Tac Toe, Rubik’s Kalender Cube, Rubik’s Magisches Domino, Rubik’s Magic, Rubik’s UFO Puzzle, Rubik’s Clock oder Rubik’s 360. [3] Süddeutsche Zeitung, Ein Mann und das 43-Trillionen-Projekt, 31.01.2020; < https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ rubik-zauberwuerfel-1.4777930 >. [4] Die Buchstaben A – H bezeichnen die Sektionen, welche die technischen Erfindungen in acht Bereiche unterteilen. „A“ ist der Technikbereich „täglicher Lebensbedarf“. Die Sektionen sind in Klassen (Ziffern) und Unterklassen (Buchstaben) unterteilt. Insgesamt gibt es rund 70.000 Haupt- und Untergruppen. [5] Amtlicher deutscher Text gemäß Artikel 16 Absatz 2 Straßburger Abkommen über die internationale Patentklassifikation vom 24. März 1971, BGBl 1975/517 idF BGBl III 2020/216. [6] Saudi Arabien wird gem BGBl III 2020/216 am 16. Oktober 2021 beitreten. [7] „Zauberwürfel“ in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungs-stand: 2. Januar 2021; Die Darstellung folgt der Beschreibung in der Patentschrift. Der Würfel wird in der englischen Übersetzung als „Spatial Logic Game“ bezeichnet: „The object of the invention is a spatial logic game consisting of 27 spacial shapes that can be assembled into a closed cube or a spherical surface – expediently sphered – or other amorphous body, while in the geometrical center of the cube is a small cube with flexible pins forming along the axis of its transverse spatial axes. Of the 27 elements a big cube can be made.” [8] Patentgesetz 1970, BGBl 259/1970 idF BGBl I 37/2018. [9] Kucsko, Geistiges Eigentum (2017) 130f. [10] Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, im Haag am 6. November 1925, in London am 2. Juni 1934 und in Lissabon am 31. Oktober 1958, BGBl 385/1969 idF BGBl I 2/2008. [11] Dieses befindet sich seit 2006 in Alexandria, Virginia. [12] Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO-Abkommen) samt Schlußakte, Anhängen, Beschlüssen und Erklärungen der Minister sowie österreichischen Konzessionslisten betreffend landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Produkte und österreichische Verpflichtungslisten betreffend Dienstleistungen, Anhang 1C: ABKOMMEN ÜBER HANDELSBEZOGENE ASPEKTE DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS, BGBl 1/1995. [13] Wieser, Patentgesetz – Gebrauchsmustergesetz Kommentar (2016) § 1 PatG III B. [14] Vgl. Rubik, CUBED – Der Zauberwürfel und die großen Rätsel dieser Welt(2020) 98: Rubik bezeichnete den Würfel als sein „geistiges Kind“ und als Kulturgut (S 109); Für die Einverständniserklärung zur Nutzung seines Namens für den Würfel erhielt er von der Ideal Tox Corporation eine Entschädigung von einem (!) Dollar; Schulze, Ein Mann und das 43-Trillionen Projekt, Süddeutsche Zeitung GmbH vom 31.01.2020. < https:// www.sueddeutsche.de/wirtschaft/rubikzauberwuerfel-1.4777930 > [15] Der deutsche Rekord im „Speedcubing“ liegt bei 11,74 Sekunden. Vgl Stolz, Die Rückkehr des Zaubers, ZEITONLINE 15.01.2009; um den Würfel mit Füßen zu lösen, benötigt der Rekordhalter 16,96 Sekunden. Vgl Zauberwürfel ist doch keine geschützte Marke, ZEITONLINE 24.10.2019. [16] RIS-JUSTIZ RS0076423. [17] Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), BGBl 111/1936 idF BGBl I 105/2018. [18] Salomonowitz in Kucsko/ Handig(Hrsg), urheber.recht2 § 23 UrhG Rz 3ff. [19] WELTURHEBERRECHTSABKOMMEN, BGBl 108/1957; revidierte Fas-sung am 24. Juli 1971 in Parin, BGBl 293/1982. [20] Die Vereinigten Staaten sind dem WUA im Jahr 1982 beigetreten. [21] China ist dem WUA im Jahr 1993 beigetreten. [22] Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst vom 9. September 1886 *), vervollständigt in Paris am 4. Mai 1896 *), revidiert in Berlin am 13. November 1908 *), vervollständigt in Bern am 20. März 1914 *) und revidiert in Rom am 2. Juni 1928 **), in Brüssel am 26. Juni 1948 ***), in Stockholm am 14. Juli 1967 ****) und in Paris am 24. Juli 1971, BGBl 319/1982. [23] Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Vereinigtes Königreich jeweils seit 1982. [24] OGH 10.07.1984, 4 Ob 337/84: Art XVII WUA (Genf): Gem lit b der Zusatzerklärung zu diesem Art werden "verbandseigene" Werke der RBÜ - ds alle Werke, deren Ursprungsland ein Verbandsland dieser Übereinkunft ist - in den Verbandsländern der RBÜ, die gleichzeitig Vertragsstaaten des WUA sind, ausschließlich nach der RBÜ geschützt. Der Urheber eines solchen Werks kann sich im Geltungsbereich der RBÜ nicht auf das WUA berufen, sondern nur den Schutz nach der RBÜ in Anspruch nehmen. [25] OGH 29.06.1982, 4 Ob 413/81. [26] Rubik, CUBED – Der Zauberwürfel und die großen Rätsel dieser Welt 152: „Obwohl ich für die Farben und das Design verantwortlich bin, existiert [der Cube] als Kunstwerk in einer ganz eigenen Sphäre, irgendwie unabhängig von mir […] in diesem Bereich ist der Cube deshalb ein Kunstwerk, weil er eine Art Perfektion besitzt.“ [27] OGH 07.04.1992, 4 Ob 36/92; OGH 15.11.1988, 4 Ob 76/88, MR 1989,99 (Walter). [28] OGH 10.07.1984, 4 Ob 337/84. [29] OGH 10.07.1984, 4 Ob 337/84. [30] OGH 04.09.2007, 4 Ob 62/07g.

Autor:

Prof. Dr. Gunter Nitsche (of Counsel): Juristisches Studium an der Karl Franzens Universität in Graz; seit 1988 Gastprofessor an der Technischen Universität Graz; ständiger Berater der Stadt Graz; Vortragender für die Rechtsanwaltskammer, die Kammer der Notare und die Kammer der Wirtschaftstreuhänder; Funktionen als Mitglied des Vorstandes mehrerer Privatstiftungen und als Mitglied des Aufsichtsrates mehrerer Aktiengesellschaften; seit 2009: Of Counsel bei Graf & Pitkowitz Rechtsanwälte GmbH

Prof. Dr. Gunter Nitsche

Gastprofessor an der TU Graz