9 minute read

Emilia Salazar - Class of 2023 Mi infierno

¿Agnóstica? ¿Atea? ¿Perezosa espiritual? Llámese cómo sea mi condición de creyente, no es relevante a la hora de describir un infierno definido por su propósito más básico: el de castigar Tal fin se cumple en cualquier espacio en donde haya personas puesto que cada palabra, cada mirada, cada acción, y hasta silencio tiene el poder de hacer al otro sentir un retorcijón en el pecho, leve o fuerte, que se disipará eventualmente antes de volver a atacar con otra arma. De esta manera, si se reconocen al reino de Hades, al sótano de Dios o al purificador de Gehinom por lo que parecen ante ojos burdamente escépticos––pesadillas diseñadas por líderes religiosos para establecer su hegemonía en la sociedad––es razonable pensar que el infierno pueda estar aquí. En la Tierra que pisamos; en el hoy que experimentamos; en la vida que a través de los sentidos percibimos.

¿Dónde más, si no en la única realidad que verdaderamente conocemos, encontraremos infiernos temibles que haya que evitar a toda costa? Ninguno de los que describen los libros sagrados tiene tanto potencial para el castigo como las dinámicas que en la Tierra causan sufrimientos capaces de hacer que aquellos que caen en ellas, “¡oh, …abandonen toda esperanza!” porque afectan a los que todavía ven, trabajan, y sienten, cargando a cuestas el recordatorio más amargo: aún se pueden librar, pero puede que no tengan la fuerza para hacerlo

Onetti, en su cuento El infierno tan temido, prueba esta tesis con un infierno producto del sentimiento que, si ya no lo experimentan, siempre lo buscan los seres humanos: el amor. Gracia y Risso se encontraban entre los segundos––los buscadores––y en el otro hallaron una solución para el deseo de descansar de la lujuria y la falsedad del teatro, y de la soledad de la viudez, respectivamente. Juntos se complementaban: “Gracia César, hechura de Risso, segregada de él para completarlo, como el aire al pulmón”. Sin embargo, al no verse realizadas las fantasías de pasión con que ambos llenaron sus cabezas camino al altar, aquella gloria que ante otros ostentaban haber alcanzado, se tergiversó y se convirtió (para Risso principalmente) en una pesadilla segmentada en cartas enviadas desde toda Sudamérica. El mantra que repetían en su lecho––“todo puede suceder y vamos a estar siempre felices y queriéndonos”––se hizo una realidad condenatoria. Se siguieron amando de una manera enfermiza, jugando Risso el papel de víctima y Gracia el de victimario, cuando llegó el “recuerdo de Bahía”, el sobre de la mano de Policiales, la captura de una sensual cuadrúpeda, y la cuarta adición a la “colección Risso”. Como un pecado en el cristianismo que proporciona placer en la vida, pero después castiga, el amor que compartieron estos personajes los satisfizo cuando seguían juntos en Santa María para martirizarlos seis meses después. Las fotos eran la daga que se enterraba cada vez más profunda en el pecho de Risso, ya que, tal y como sucedía con los incontinentes, maliciosos, y locos bestiales del Infierno de Dante, el efecto pernicioso de una se seguía inmediatamente de otra dosis,hasta que el alivio entre una cuchillada y la otra se redujera a un momento, un pestañeo, un sueño, un recuerdo. Nada de lo que él hiciera “podría debilitar la locura, el amor sin salida ni alteraciones [para el cual] todo estaba condenado para servir de alimento”, y así habrían seguido de no tocar fondo. Puesto que, en el infierno terrenal, la muerte sí puede suponer un descanso si se le pone el punto final ahí a la historia y se amarra a la imaginación. Gracia, habiendo amedrentado al máximo a su esposo bajo el pretexto de un amor inagotable y subliminal por él, logró que él asumiera la culpa que supuestamente lo condujo hasta esa dinámica castigadora, accediendo finalmente a la absolución que el aguantar una eternidad de sufrimiento garantiza: para Risso, la muerte.

Terrible, ¿verdad? Ese infierno tan temido se dio sin reparos en la vida que supone ser el preámbulo para el “verdadero castigo”, por lo que no es extraño señalar otras dinámicas, aparte del amor, que puedan transformar el día a día en una fosa de pez, caliente, burbujeante, y vigilada por demonios listos para sumergirte de nuevo Dos son tales situaciones: el vivir sin reflexionar y el hacerlo a la merced del juicio ajeno.

La primera puede parecer débil para acondicionar tan terriblemente la vida de un individuo, sin embargo, lo logra al comprometer el desarrollo de la segunda mitad más importante de la persona: su esencia. Tal padecimiento lo hace patente el narrador de La Tribuna al dejar en evidencia a su protagonista, Amparo, ante las inocentes pero críticas preguntas de su amiga Carmela, la encajerita Esta última le cuestionó la base de todos sus ideales revolucionarios al formular, “¿y qué significa eso de república federal?” La cigarrera replicó con “significa…lo que predicaron ésos…que haya honradez, paz, libertá, trabajo…[el Gobierno] chupa y engorda y se hace de oro y nosotras, infelices, lo sudamos”. Su respuesta (o falta concreta de ella) demostró la profunda incomprensión que la limitaba. Amparo diseñó los persuasivos discursos que compartió con las demás cigarreras a partir de la regurgitación de los periódicos regionales sensacionalistas que leía, además de los discursos que escuchaba durante sus incansables paseos por el pueblo. La inestabilidad que trajo la Revolución de 1868, la intención de nombrar a Amadeo I como rey, y las dificultades de establecer una república federal en un país notable por la arraigada tradición monárquica suponían detalles fundamentales para argumentar una posición política fuerte y estos simplemente se le escapaban. Era más fácil para la Tribuna el aceptar la última versión de lo que exclamaban, y de quiénes lo hacían, con más fuerza––“honradez, paz, libertá, trabajo”––en Galicia. Por supuesto que su falta de educación obstaculizaba su potestad de criticar los ideales que tan seductoramente le vendían esos “hombres…que miran por el bien del pueblo”, pero la suya––su manera de dejar una huella en el mundo––sigue siendo vacua. Si asumimos como cierta la postura de la filósofa Hannah Arendt de que la libertad de cada persona reside en su habilidad para innovar y hacer lo inesperado solo por haber nacido, el no reflexionar, el no amoldar a nuestros propios procesos mentales los mensajes que nos rodean, nos lleva a fallar inmediatamente en la misión de vivir. Actuar como un ventrílocuo es una condena al volver insignificante nuestro paso por la Tierra, reduciéndonos a un cuerpo más que comió, creció, profirió ruidos, y murió, sin más huella que una lápida que eventualmente nadie visitará Así, como en el infierno de Dante, el olvido supondría una segunda muerte, y con ello, cualquier esperanza que pudieron albergar, personajes tan capaces de “ruido y pocas nueces” como Amparo, de marcar una diferencia. De cierta manera, la incapacidad de hacer suyo el discurso de la república federal limitó el alcance de su mensaje y personaje, confinándolo a los oídos ávidos e igualadores (valían tanto los ¡barquilleeeeé! del padre como los ¡viva! de la hija) de sus vecinos. Jamás sería la Libertad, solo se le parecería porque, al no haber una interacción personal entre lo que sus sentidos recogían y cómo su mente lo procesaba, sus esfuerzos de mobilizar a los gallegos en pro de una España más justa siempre serían en vano. Así, ella, y aquellos que tras sus pasos también evitan la reflexión, están condenados sin saberlo a traquetear en zapatos prestados––¿qué castigo más terrible puede haber que una vida carente de sustancia como esta?

Siguiendo la lógica de un infierno terrenal, llegamos a su segundo acto: la existencia vivida a través de los ojos de otros. Con esto no me refiero a personajes como la arrendadora del poema The Landlady de P.K. Page, quien se valía del trajín y las conversaciones de sus inquilinos para llenar la monotonía del silencio y de la soledad que la acosaba. No. Me refiero a personas (o personajes, ya que la literatura nos sirve de marco experimental) que permiten que opiniones y pensamientos ajenos a ellas dicten su vestimenta, su cabellos, sus palabras, sus expresiones, sus posturas, sus comidas, su rutina, sus amistades, sus enemistades, sus alegrías, sus tristezas, su autoestima…en fin, su existencia. Tal es el caso con el trío que protagoniza la obra de teatro, A puerta cerrada, de Jean-Paul Sartre. Garcin, Estelle e Inés buscaban en el otro una satisfacción que no podían proveerse mutuamente al ser producto del deseo de no querer reconocer, a sí mismo, los defectos y las carencias propias. El primero deseaba que reconocieran su abandono del periódico revolucionario como un acto de cautela y no de cobardía; la segunda, que la confirmación de que su belleza rindiera irrelevante la podredumbre de su alma infanticida y egoísta; la última, que se reconociese como a una homosexual merecedora de amor y no como a una condenada por un gusto irremediable. Ninguno fue capaz de hacer las paces en vida con su manera particular de navegarla (sea correcta éticamente o no) por lo que, al llegar al infierno fabricado por el filósofo francés, seguían atados a las palabras de terceros, incluso completamente ajenos en un principio a ellos. Los tres temían el fervor de sus sentimientos en vida por lo que se revestían de indiferencia, glamour y maldad, respectivamente, para que la verdad que les revelaran los ojos de aquellos que ignorantemente los juzgaban fuera agradable. Sin embargo, esta búsqueda siempre sería para ellos, y será para quien la asuma, insaciable porque se vale de sombras y humo Entregarle a otro la antorcha que ilumina el camino que recorremos durante nuestra estadía en la Tierra significa quedarnos a oscuras en las partes más empinadas de la ruta––nos caemos, nos embarramos, nos traicionamos y erramos por insistir en no desarrollar un criterio propio para definir la nuestra en el mundo. Si lo ponemos en un contexto banal, enfatizar la palabra de un tercero es como que un hispanohablante que desconoce otros idiomas construya un mueble en alemán, por ejemplo Se sentará en él si es una silla, comerá en él si es una mesa, acumulará en él si es una estantería, pero, ¡qué precaria va a ser la estructura de cada uno!

Cualquier peso excesivo o movimiento brusco hará que se desmoronen y se tornen obsoletos. De igual manera ocurrió en la obra y ocurre en la sociedad contemporánea: guiarse con las palabras de otro que no nos entiende yergue pilares débiles sobre los que tomamos decisiones, construimos nuestras vidas, y, por consecuencia, nos definimos como personas––¿qué castigo más terrible puede haber que una vida inauténtica como esta?

Si se enfoca el paso del individuo por la Tierra, a través de un lente escéptico y crítico, como la primera y única certeza que tenemos, es fundamental reconocer lo que podría hacer de él un martirio. Según lo expuesto, defino que la vida sin reflexionar y aquella guiada por manos ajenas, suponen dos circunstancias que castigan al individuo al hacer su contribución en el mundo irrelevante y su conducción irreconocible, para él mismo y para los demás. Las tendencias, la presión social con sus expectativas, y la opinión de quiénes admiramos forman parte del paisaje terrenal; sin embargo, no tienen por qué componer la mano que guía el trazo del lienzo propio. Cuestionar los ideales más preciosos o valorar el instinto propio por sobre los demás es tremendamente difícil y siempre estarán las posibilidades de hacerlo limitadas por el contexto aleatorio que rodea nuestras vidas. Pero, una vez que la cabeza emerge de esta nebulosa, no puede volver a absorber estrofas sin añadir sus propios versos o a seguir el patrón de un gorro que le quedará grande.

Como muestra final de lo infernal de ambas circunstancias quedan personajes como Orlando en la novela del mismo nombre de Virginia Woolf, quién una vez que criticó las expectativas del segundo siglo en que le tocó vivir (el siglo diecisiete), no pudo dejar de hacerlo, incluso como mujer décadas más tarde. O como Tove en la Trilogía de Copenhague de Tove Ditlevsen, quién nunca más pudo separar su lápiz del papel una vez que le hizo caso a las interminables palabras que componían poemas en su cabeza a pesar de que su familia y la sociedad danesa del siglo veinte no creyesen en la habilidad femenina de escribir buena literatura Ninguna de las dos, una vez que sus cabezas estuvieron fuera de la pez, permitieron que los demonios circundantes las sometieran de nuevo. Con esto expiaron el pecado que fácilmente se comete al faltar el primer mandamiento de lo que debería ser nuestro Segundo Testamento para la Vida Moderna: sé rebelde.

Bibliografía

Bazán, E. P. (2019, 19 junio). La Tribuna (Spanish Edition). Independently published.

Ditlevsen, T., Nunnally, T. & Goldman, M. F. (2021, 26 enero). The Copenhagen Trilogy: Childhood; Youth; Dependency Farrar, Straus and Giroux.

Hannah Arendt (Stanford Encyclopedia of Philosophy). (2019, 11 enero). Recuperado 2 de octubre de 2022, de https://plato.stanford.edu/entries/arendt/#CitAgeColIde

Onetti, J. C. (2016, 18 julio). Cuentos completos. DEBOLS!LLO.

Pardo Bazán, E. P. B. (2021). La Tribuna (2.a ed.). Alianza editorial.

Sartre, J. P. (2016, 6 febrero). A Puerta Cerrada (Spanish Edition). Van

Haren Publishing

Woolf, V. (2020, 30 julio). Orlando (Penguin Modern Classics). Penguin Classics.

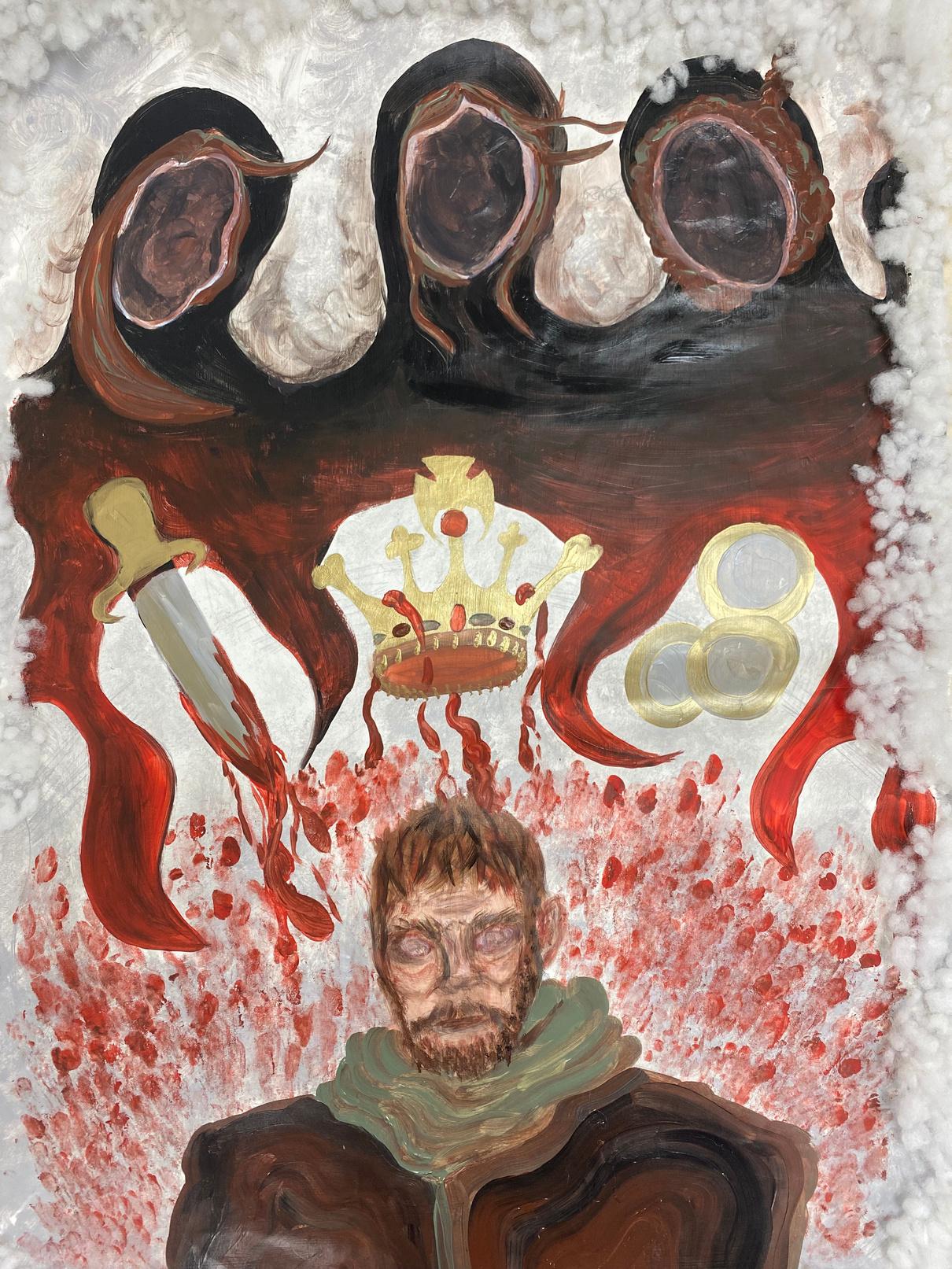

THREE WITCHES FROM MACBETH- MARIE SHWARZ-CLASS OF 2023