9 minute read

La Reconversion, manière d’appréhender un bâtiment … le recycler

1. Qu’est-ce qu’une reconversion ?

Définie précédemment, une reconversion est le fait de transformer, ou plutôt d’adapter la fonction d’un bâtiment, tout en respectant la mémoire du lieu. Celleci rend l’édifice plus approprié aux besoins. En effet, lorsque le cycle d’un bâtiment arrive à son terme, plusieurs procédés peuvent être utilisés, mais pour une reconversion, l’édifice doit disposer d’une fondation et de structure qui tiennent. Cette procédure s’avère être nécessaire et permettra de redonner de nouvelles fonctionnalités aux bâtiments (tels que restaurants, magasins, bureaux) tout en veillant à ne pas oublier de respecter les valeurs du « patrimoine ». Outre la fonction, la forme du bâtiment peut aussi être modifiée (une extension) afin d’adapter ce dernier à la nouvelle évolution.

Advertisement

La reconversion est la jonction de deux problématiques : le devenir d’un bâtiment désaffecté et la recherche d’une implantation pour un programme. Alors que tant d’ouvrages désaffectés ou laissés à l’abandon risquent de tomber en ruines, il semble opportun aujourd’hui de se poser la question de leurs réutilisations.

2. « Légitimer » la Reconversion d’un bâtiment

Au début des années quatre-vingt, la pratique de la reconversion dans le domaine de l’architecture, devait être légitimer. En effet, soit par l’évocation d’exemples historiques, soit par le problème d’économie d’énergie ou par l’écologie, un besoin de justification devait être établi.

Aujourd'hui, cette justification, ne semble plus avoir besoin de discours légitimant. La reconversion des bâtiments devint une pratique courante : des hôtels sont transformés en musées, des halles en maisons de spectacles, des usines en lofts ou en centres commerciaux … la liste est interminable.

« Les limites du terme patrimoine se sont effacées et la coïncidence entre monument et patrimoine a cessé d’être possible ».

Henri-Pierre Jeudy, Mémoires du social, Paris, PUF, 1986

Selon H-P Jeudy, les métamorphoses des modes de vie et des savoirs-faires provoqués par la mondialisation, créent un nouveau dynamisme urbain.

Ce processus complexe contribue à forger une continuité entre passé, présent et

futur. De plus, suite à l’expansion et l’étalement rapide des villes, la notion de reconversion est devenue une pratique à faire.

« Les reconversions architecturales sont devenues, au cours des vingt dernières années du XXe siècle, pratiques courantes. Elles peuvent être associées au phénomène de l’émergence des villes globales. En effet, ce sont des villes à la physionomie particulière, qui, en fonction du rapport qu’elles entretiennent avec leur histoire, pratiquent des reconversions d’anciens bâtiments de plus en plus présents dans le paysage urbain. C’est toute une autre géographie de la production qui est en train de se définir. »

Saskia Sassen, « La ville globale : une introduction au concept et à son histoire », Bordeaux, Arc en rêve, d’Architecture, 2000).

Même si l’idée de reconvertir un ouvrage est rarement évidente, vu qu’il semble compliqué ou insensé de le faire, ou tout simplement on n’y pense pas, le faire devrait être une chose évidente. En effet, s‘inscrivant dans le registre du développement durable, cette notion devrait être logique. Utiliser ce qui existe avant d’entreprendre de nouvelles constructions est ce qu’il y a de mieux à faire.

3. Les notions de la reconversion

Pour parler reconversion, il s’agit, d’assurer les notions suivantes :

▪ La compréhension de l’édifice ▪ La priorité à l’existant ▪ La lisibilité des interventions

▪ La révélation des dispositions d’origine ▪ La symbiose avec l’édifice ▪ La réversibilité et la mutabilité ▪ La créativité et l’innovation

La compréhension de l’édifice

Une bonne compréhension culturelle, historique et structurelle de l’édifice existant est indispensable pour comprendre le génie du lieu et pouvoir préserver son authenticité.

Sa fonction originelle, son processus de construction, ses différentes étapes d’évolution sont des éléments à analyser pour pouvoir réussir une reconversion. Il ne faut surtout pas oublier d’identifier aussi les différents éléments qui composent le bâtiment.

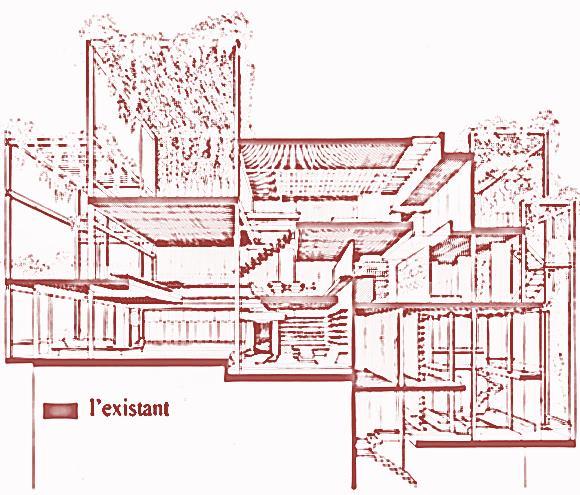

Figure 14 Distinction des limites et de l’histoire du bâtiment

La priorité à l’existant

Figure 15 Distinction de l’existant Contrairement au « Form follows fonction » de Louis Sullivan, 1896, l’existant prédomine dans une reconversion. En effet, cette dernière défend une démarche inverse.

Ce n’est plus le programme qui détermine l’espace, mais plutôt, l’espace qui

détermine la fonction, dans cette pratique le programme devient une variable.

La lisibilité des interventions

D’après la charte de Venise (1964), cette notion impose aux architectes d’exprimer sans modestie leurs nouvelles interventions afin qu’elles soient bien lisibles. Elles doivent toujours s’exprimer sur un registre stylistique différent afin de rendre lisibles les diverses strates

temporelles.

Figure 16 Différence entre l'ancien et l'extension

La révélation des dispositions d’origine

Lors d’une reconversion d’un bâtiment, la révélation du potentiel architectural et structurel doit être mise en évidence. Les matériaux qui le constitue, la structure et les détails de sa mise en œuvre, doivent ressortir, pour montrer l’évolution du temps.

La symbiose avec l’édifice

Figure 17 Mise en évidence des éléments structuraux

Ce principe impose à l’architecte de se limiter strictement aux interventions nécessaires compte tenu de la nouvelle fonction du lieu.

La démarche doit être subtile : le traitement effectué doit réunir conservation et

intervention, mais cela doit être en accord avec la mémoire et à l’atmosphère des lieux.

La reconversion ne doit ni être une plate architecture d’accompagnement ni un

maintien de l’existant.

La créativité et l’innovation

Cette notion rejoint les autres dans le sens où l’ancien édifice doit être mis en valeur par les nouvelles innovations introduites. En effet, le bâtiment va être remodelé de l’intérieur mais aussi de l’extérieur si cela le permet. Grâce au génie créatif de l’architecte le bâtiment offrira une nouvelle vie.

Figure 18 Des vitres en couleur comme élément de distinction. La partie créative touche la partie technique (la structure) mais aussi la partie utilisable (l’intérieur), ces deux parties peuvent être mises en valeur grâce à la couleur, la lumière, le mobilier, ou encore grâce à des éléments signalétiques.

La réversibilité et la mutabilité

La difficulté de la reconversion réside dans le

mélange des deux jonctions : Garder les traces architecturales de l’édifice et Maitriser la nouvelle fonction affectée qui risque d’être limité dans le temps.

Il s’agit donc de ne pas exclure, par une

intervention radicale, l’éventualité d’un

changement d’usage ultérieur.

Figure 19 Schéma expliquant la réversibilité fonctionnelle et/ou formelle

4. Les modes de Reconversion

Exactement comme pour les notions de la reconversion, les modes sont eux aussi établis et définis selon la revue : In Situ Revues des patrimoines 2015 : « Reconversion, Architecture industrielle réinventée » Emmanuelle Real.

Ces derniers, dépendent de la nature de la reconversion, certains ne traitent que l’extérieur d’autres que l’intérieur, et pour certains c’est un mélange des deux.

Leur classification se présente comme suit :

▪ Conservation de l’ancien ▪ Façadisme ▪ Construire dans l’existant ▪ Greffe dans l’existant ▪ Agir en négatif

Par ailleurs, pour qu’une reconversion soit réussie, plusieurs de ces facteurs doivent être réunis, ce qui demande un grand savoir-faire.

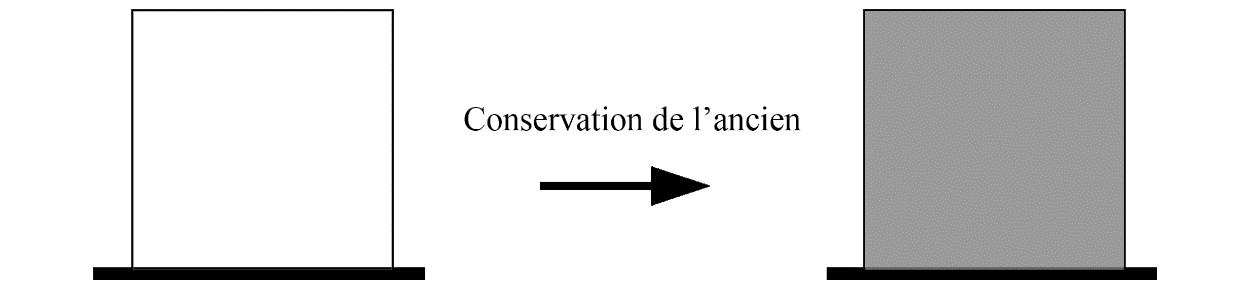

Conservation de l’ancien

Cette conception cherche à conserver de façon intégrale le bâtiment d’origine, voire à le reconstituer à l’identique, en lui donnant une nouvelle fonction pas trop éloignée de l’ancienne. Cette approche conservatrice est l’objectif de nombreux musées de site, d’autant que dans ce type de projet, le bâtiment est en lui-même la pièce maîtresse de la collection.

Figure 20 Représentation de la conservation de l’ancien / Source Prod. Personnelle

Exemple de reconversion du château d’eau en mur d’escalade. Cette reconversion originale a modifié le paysage et a créé un pôle d’attraction qui a rejailli sur toute la commune de Fretigny.

Figure 21 Reconversion du château d’eau en mur d’escalade / Source Internet

Façadisme

Le façadisme consiste à « démolir » les structures du bâtiment existant pour laisser place à de nouvelles façades. Cette approche s’imbrique de l’extérieur du bâtiment, elle peut être partielle ou totale, c’est une intervention additive, qui se focalise sur la continuité avec l’environnement et qui doit maintenir une trace du passé.

Figure 22 Représentation du façadisme/ Source : Personnelle

Exemple de Reconversion par le façadisme d’un ancien bâtiment industriel en

musée d’art de la calligraphie et de la peinture contemporaine en Chine. A travers cette photo on distingue deux éléments : l’ancienne partie et la nouvelle façade. L’intégration du nouveau volume est bien visible et on constate que grâce au façadisme, un nouvel espace a été créé permettant en premier lieu d’agrandir l’espace mais aussi de faire jaillir une toute nouvelle déambulation.

Figure 23 Analyse du musée d’art de la calligraphie et de la peinture contemporaine en Chine / Source Internet

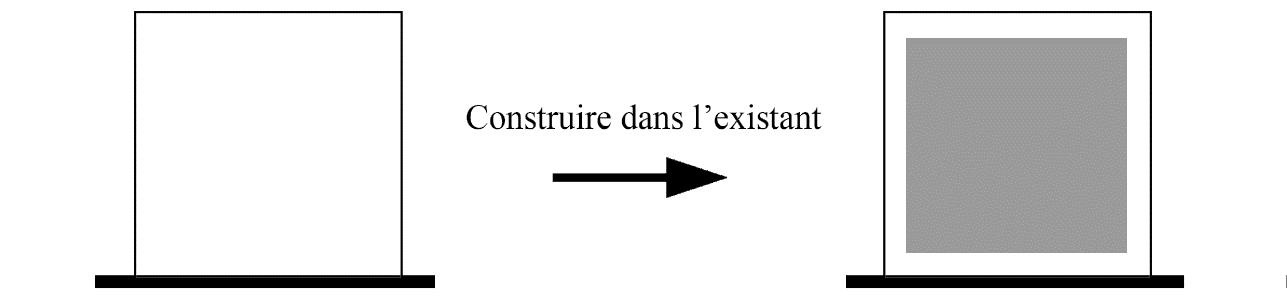

Construire dans l’existant

L’idée est de faire du neuf avec de l’ancien. En effet, on conserve l’enveloppe extérieure du bâtiment, et on y ajoute une architecture à l’intérieur, tout en conservant le génie du lieu. Les intérieurs sont modifiés pour s’adapter à la nouvelle fonction, dans des cas extrêmes, une démolition ou un remplacement de plancher est possible.

Figure 24 Représentation de la construction dans l’existant / Source Prod. Personnelle

Exemple de reconversion de la bourse de commerce de Paris où l’on a construit dans l’existant :

Figure 25 : Photos de l’insertion du cylindre en béton à l’intérieur de la bourse / Source Internet

Greffe dans l’existant

Dans ce mode, il faut dialoguer avec l’existant, tout en respectant le principe de lisibilité des interventions définies auparavant. La différence entre éléments anciens et contemporains doit être visible. En effet, une corrélation entre continuité et rupture, contextualité et geste affirmé devra être bien exprimé.

Figure 26 Représentation d’une greffe dans l’existant / Source Prod. Personnelle

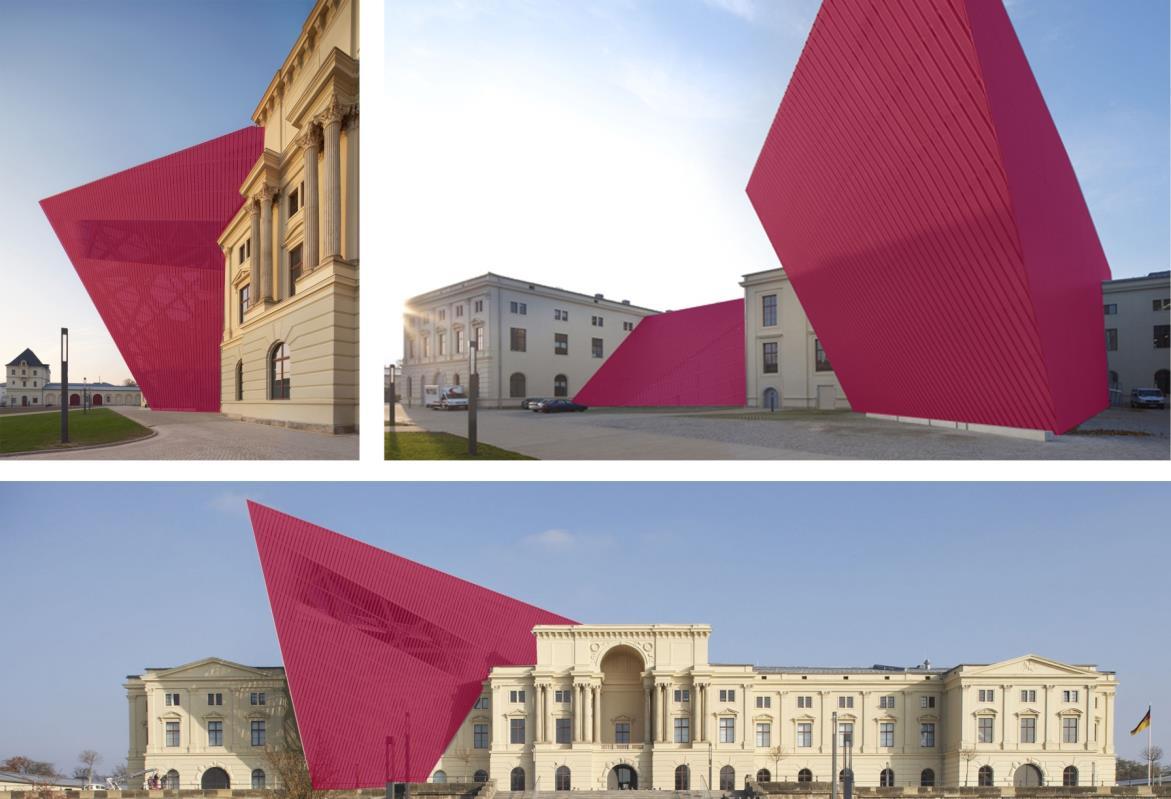

Exemple de reconversion par une greffe dans l’existant réalisé par Daniel

Libeskind. de l’arsenal de la garnison impériale de Dresde devient le Military history Museum. A travers cette photo, on remarque la lisibilité de la greffe. La structure de verre contraste avec l’ancien bâtiment.

Figure 27 La lisibilité des greffes sur l’ancien bâtiment / Source Internet

Agir en négatif

La reconversion peut dans certains cas être négative. En effet, lorsqu’il y a trop d’espaces disponibles, il est parfois nécessaire de soustraire une partie, évidement, ceci modifie la silhouette du bâtiment et créant des vides et des retraits.

Figure 28 Représentation d’une soustraction de parties d’un bâtiment / Source Prod. Personnelle

Figure 29 La soustraction des éléments (Toitures et Planchers) / Source Internet

Exemple de reconversion où il y’a une soustraction :

Les halles des anciennes Fonderies de l'Atlantique transformées en jardin public

(Par Atelier Doazan). Les planchers ont été éliminés et la couverture de la structure a été évidée pour être remplacée par des vitres accommodées au climat.