6 minute read

Vicinité.

Ressource essentiel prise pour acquis, l’eau, en amérique du nord et dans d’autre pays développés, est devenu si banale que les gens tente même de l’éviter. En effet, rester chez soi lors d’averse, ou jamais vu sans son parapluie et ses botte de caoutchouc, l’humain de la société développée a perdu la conscience de son importance.

Vicinité cherche à amener une réflexion poussant ses spectateurs à remettre en question leurs habitudes de consommation de cette ressource. En mettant de l’avant les qualités visuelle, auditive, olfactive et rafraîchissante de l’eau, cette fontaine permettra une interaction originale avec l’utilisateur.

Advertisement

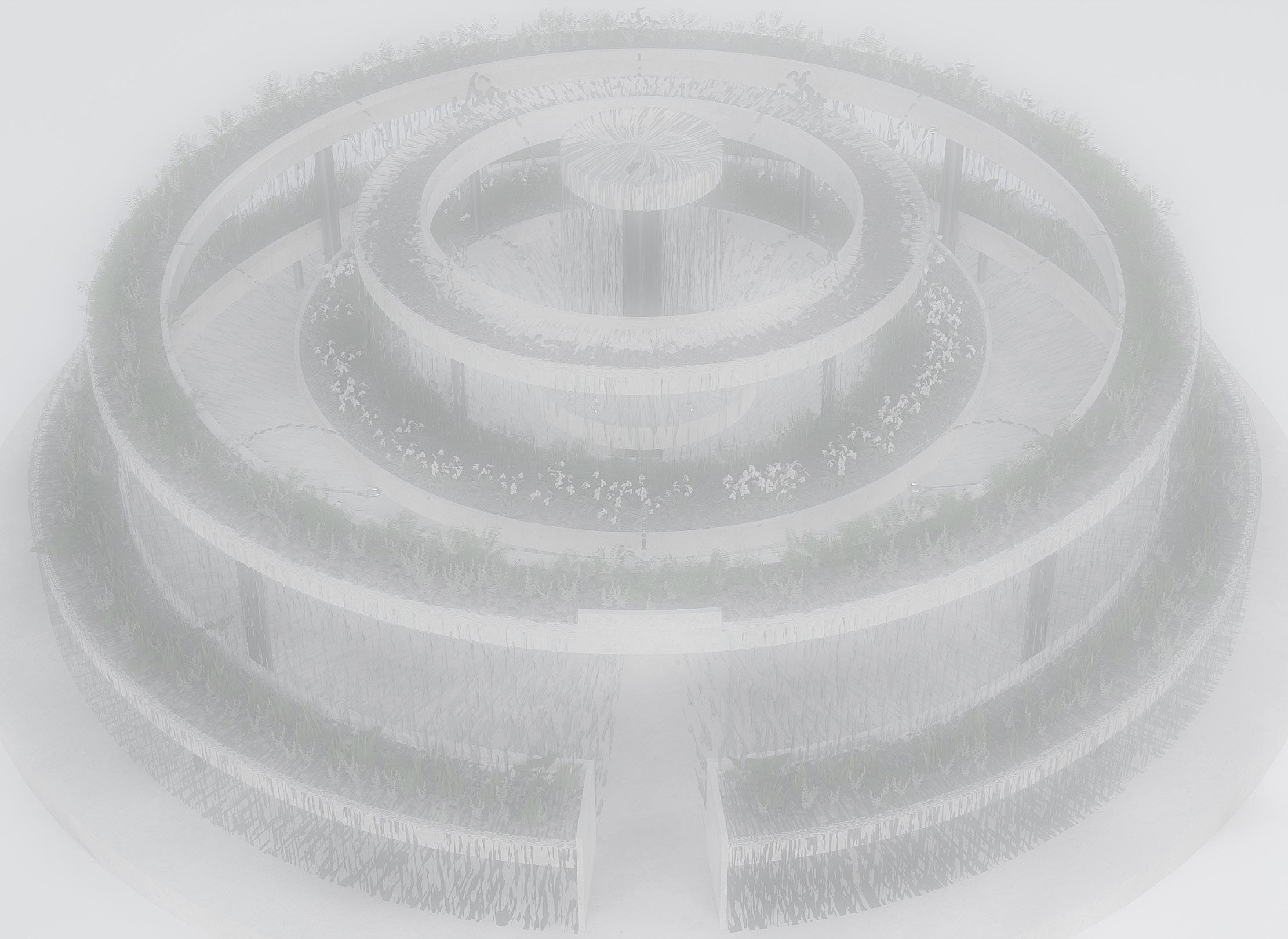

En s’approvisionnant de l’eau de pluie accumulé sur le viaduc VanHorne maintenant recouvert de verdure, la fontaine permet l’acheminement de ces eaux, vers des bassins d’accumulation sous-terrain. Sa structure, étant une superposition de strates délicates, n’est que recouvert par une enveloppe de jeux d’eau, laissant place à toute sorte de réflexion et réfraction de la lumière. Contrairement à la fontaine traditionnelle, Vicinité permet l’utilisateur de se rendre en son centre, à l’intérieur de la structure. Offrant une espace de contemplation méditative hors du commun.

Changer le rapport entre l’humain et le cycle de l’eau.

Projet de réf.

Thèmes

Vicinité Auteur

Fontaine

Espace publique

Cycle de l’eau

Cédric Hamel-Bruneau

Dans le contexte actuel où sévissent les problèmes écologiques, les crises sanitaires, les conflits d’inégalités, la pauvreté ainsi que tous les autres aspects mettant en péril notre environnement, nous avons la mission de changer nos habitudes de vie afin de dévier notre trajectoire alignée vers le gouffre. La première étape est de s’informer et d’informer les autres sur les enjeux contemporains. Dans cette optique, la discipline du design a toujours été un médium efficace pour véhiculer des messages importants. Serait-il envisageable de se pencher sur le problème du dérèglement du cycle de l’eau en influençant le rapport qu’ont les gens avec cette ressource vitale, par le biais d’un projet de design qui ne se voit pas intrinsèquement éducatif? Afin de parvenir à influencer la manière dont les gens consomment l’eau et l’importance qu’ils lui attribuent, tout en conservant sa programmation initiale intacte, la conception d’une telle œuvre devra être faite en tenant compte des facteurs permettant d’atteindre le subconscient de son usager. Dans le but d’en apprendre sur cette discipline, le concept d’agentivité ainsi que ses catalyseurs, tels que la sensorialité, seront explorés par l’entremise du projet de la fontaine Vicinité.

Tout d’abord, tel que mentionné ci-dessus, il arrive souvent que les designers véhiculent certaines idéologies au travers leurs créations. Cependant, il n’est pas rare que ceci soit un effet secondaire non prémédité, soit la conséquence d’une conception provenant des valeurs fondamentales de son créateur. Lorsqu’il est question d’insérer activement un message à son projet, il est grandement bénéfique de se pencher, à priori, sur le concept de l’agentivité. Le grand dictionnaire du Québec définit l’agentivité comme étant un terme provenant de la sociologie, la philosophie et la psychologie, qui exprime la faculté d’un agent à agir et influencer les évènements et les êtres. Tel que mentionné par Magali Sarfatti Larson, en sociologie, la force d’un agent réside dans sa capacité à initier le dialogue autour d’un thème précis par le discours. Lorsque appliqué à la pratique du design, l’agentivité nécessite une approche distincte; il est plutôt question d’un discours basée sur une certaine appropriation sociale. Par la suite, Tatjana Schneider et Jeremy Till écrivent:

«So, what may the notion of agency mean within architectural production if it is to gain a more empowering sense? If we take ‘agency’ in its transformative sense as action that affects social change, the architect becomes not the agent of change, but one among many agents.»

En se détachant de l’égo et en acceptant le fait que nous ne sommes pas l’influenceur, mais bien un agent parmi plusieurs, il devient facilement percevable qu’un projet de design, ayant pour but d’éduquer les gens, ne devrait pas être intrinsèquement éducatif. Dans cette optique, Tatjana Schneider et Jeremy Till soulignent que:

«The aim is not just to bring up examples that have previously fallen beneath the architectural radar, but to contextualize them within a critical framework. By doing so, this ‘history’ breaks away from the recent fashion of post-theorizing and still ending up with pure form. It attempts to move beyond discourse for discourse’s sake, and posits some examples of spatial production that live up to the promise of that elusive term ‘agency.’»

Il semblerait qu’afin d’atteindre la version optimale de l’agentivité, un designer devrait éviter la forme pure accompagnée d’un discours théorique littéral, mais bien inventer de nouveaux espaces qui aiguiseront l’esprit critique de ses usagers. Dans le projet Vicinité, il est largement question du rapport de l’humain à l’eau; à cet égard, un parallèle peut être fait avec le rapport entre la société et la femme mis de l’avant par la firme muf. En effet, sans se définir explicitement comme étant féministe, cette firme londonienne intègre plusieurs principes fondamentaux du féminisme au coeur de sa pratique, ce qui transparaît dans chacun de ses projets. Par exemple, à défaut de prétendre être des hommes, en collant à l’ordre établi, les femmes de muf ont spécifiquement choisi de s’appeler ainsi car elles étaient conscientes d’être marginalisées et s’opposaient à une déformation de leur réalité. En mettant ainsi en exergue l’acceptation d’être des femmes, leur travail s’imprègne de cette ambition sociale de faire briller la lutte féministe dans un milieu traditionnellement masculin. Au-delà de la fixité de l’objet, muf croit que chaque oeuvre de design est toujours emprunt de minimalement deux histoires. En d’autres termes, la puissance d’agentivité de muf découle principalement de sa capacité d’agir autrement et de donner échos aux voix des autres. Les décisions sous-tendant leur travail sont guidées par leur intuition féminine et l’idée de non-imposition, en laissant libre cours à la fluidité entre le produit et le processus. Bref, Vicinité s’inscrit dans la même optique, en prônant une oeuvre qui harmonise la finesse des catalyseurs de l’agentivité et l’ouverture des possibilités de réflexions pour les utilisateurs.

En deuxième lieu, dans le cas de Vicinité, il est question d’exploiter le caractère sensuel de l’être humain afin de communiquer avec celuici par le biais de la sensorialité du projet. En effet, l’humain est un être sensuel, c’est-à-dire qu’il est naturellement porté vers le plaisir des sens. Dans cet ordre d’idée, l’exploitation de la sensorialité comme médium de communication est tout à fait logique. Il est d’autant plus cohérent d’utiliser cette notion en se rappelant que l’agentivité du projet sera amplifiée en se détachant de la finalité, qui, dans notre cas, consiste à conscientiser les gens à l’importance du cycle de l’eau. De cette façon, l’attention est portée à conceptualiser une expérience sensorielle qui imprégnera son message dans le subconscient de l’usager. De plus, c’est par notre corps que nous appartenons à la nature, c’est donc par le chemin des sens qu’il devient possible de raviver notre sentiment de responsabilité face à la fragilité de notre environnement. Les propos de Monteil reflètent bien ce principe:

«[M]on ancrage dans le monde ne passe pas par ma volonté, mais d’abord par mon corps, médiateur entre moi et le monde vivant. La nature est devenue pour nous le théâtre où l’homme déploie sa maîtrise. Mais cette conception est une fiction qui anesthésie notre expérience corporelle du monde et qui tend à nous la rendre insensible et invisible – si ce n’est sous la forme d’un problème qui appelle de nouvelles solutions techniques.»

En effet, la construction purement technique, théorique et cartésienne vient inhiber l’expérience sensorielle, réduisant ainsi l’agentivité du projet. En amont, l’éthique de la responsabilité environnementale de chacun germe dans le registre du sensible. Par la suite, elle pousse dans le registre des sentiments, puis finit par fleurir dans celui des significations. Dans cette optique, la fontaine Vicinité a pour but d’engendrer la première étape de ce cycle. Outre sa capacité de véhiculer subliminalement une idéologie, les attributs sensoriels d’un projet sont dorénavant nécessaires afin d’assurer une meilleure qualité de vie urbaine:

«Une meilleure qualité de l’environnement s’impose aujourd’hui plus que jamais. Comme le note Cedric Price, “le bien-être mental, physique et sensoriel est absolument nécessaire.” Il ne s’agit pas de revenir à une conception qui a établi l’environnement comme facteur uniquement climatique ou visuel, tels les paysages urbains anglais (townscape) de ces deux décennies, mais de proposer une idée de l’environnement plus vaste, qui tienne compte des différents phénomènes perceptifs et des capacités sensorielles de l’individu.»

C’est pour ces raisons que Vicinité offre une multitude d’expériences sensorielles, notamment les jeux de lumières et d’ombres par sa structure de matérialité réfléchissante ou mate, ainsi que par son enveloppe constituée d’eau; les sons générés par l’eau tombant de hauteurs variables et atterrissant sur une alternance d’eau et de flore aquatique; la végétation qui vient ajouter un odorat variant au gré de la météo; l’humidité réconfortante que ressent un usager contemplant la fontaine de l’intérieur (voir image 4).Toutes ces expériences constituent la semence d’un développement de la conscience face au cycle de l’eau chez ses utilisateurs. Par antithèse, cette semence sera arrosée lorsque le bassin d’eau de pluie qui alimente la fontaine sera complètement asséché, poussant les gens à vivre la fragilité du cycle de cette ressource vitale.

À la lumière de ce cheminement, il est possible de confirmer que la transmission d’une idéologie et d’une influence positive à travers un projet de design, conceptualisé sans programmation précisément éducative, est non seulement envisageable, mais se verra en plus munie d’une forte capacité d’agir sur les événements et les êtres. En effet, mettre l’accent sur la sensorialité, lors de la conceptualisation d’un projet de design, permettra de faciliter le transfert d’idées entre le créateur de l’oeuvre et les usagers. Finalement, il serait souhaitable d’approfondir cette réflexion en se questionnant sur l’influence des sens en milieu scolaire. Serait-il possible d’améliorer le cheminement scolaire en échangeant une partie du curriculum théorique et visuel par des programmes sensoriels favorisant l’absorption de certaines notions ?