14 minute read

Cycle.

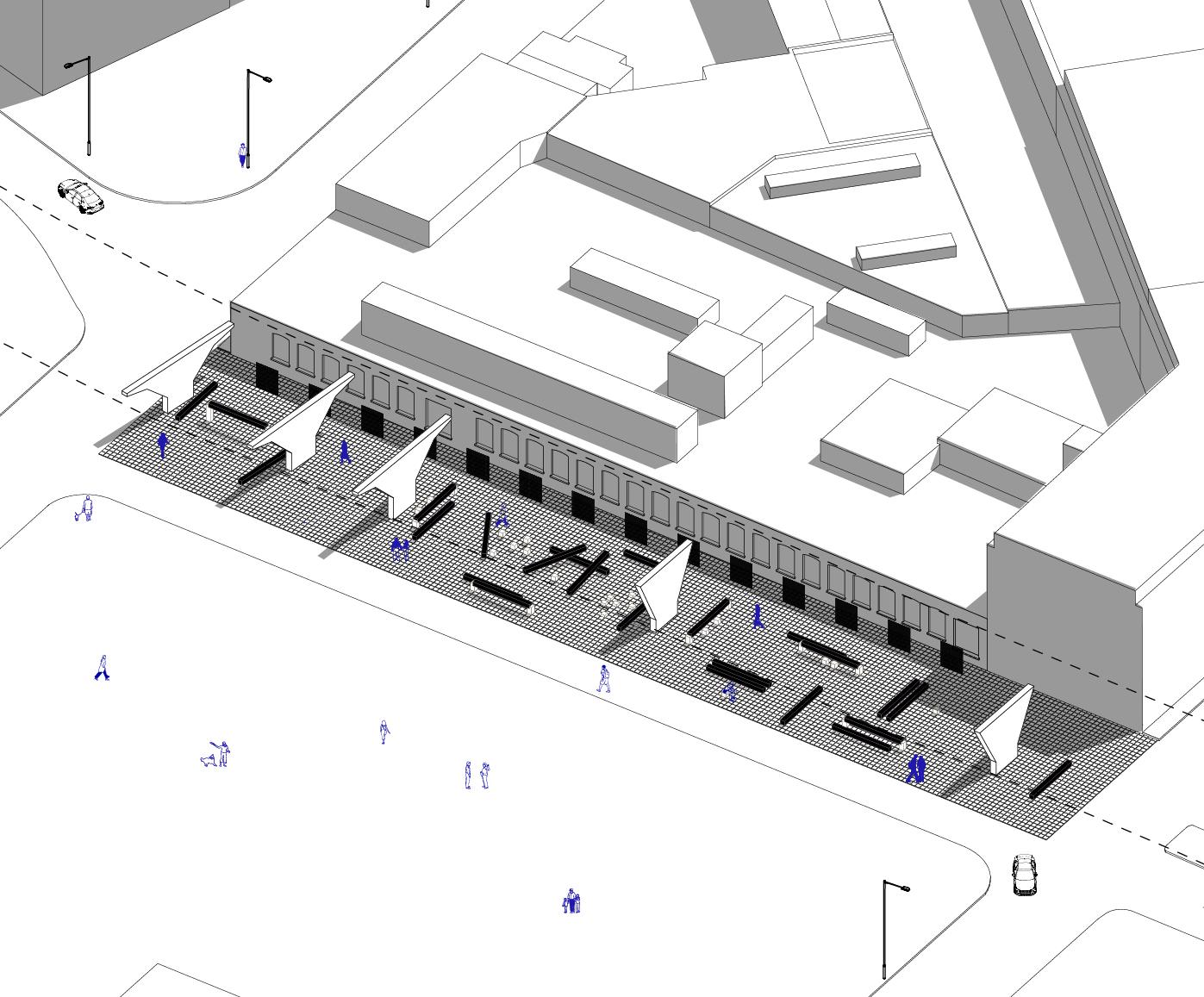

Cycle s’articule autour d’une réflexion modulaire, tentant de valoriser l’espace en friche sous le viaduc Van-Horne situé dans le secteur Rosemont/ Mile-End à Montréal.

À grande échelle, le secteur Bellechasse, composé de multiples infrastructures industrielles, se voit être de plus en plus abandonné ; la complexité urbaine joignant la présence des voies ferrées, l’itinérance et la gentrification ascendante devient de plus en plus difficile pour les habitants du quartier. De plus, l’interstice sous le viaduc, constitué d’une série d’espaces sous-jacents inexploités, délimite une réelle friche urbaine. Cycle vient donc structurer notre volonté d’intervenir, à une plus petite échelle, en s’intégrant précisément au sein de cette zone. Ce projet nous permet alors de couvrir modestement une partie de ce secteur résiduel, ainsi que de réhabiliter ces espaces déjà sujets à de multiples transformations, avec pour objectif une réinsertion sociale, vitale pour le quartier.

Advertisement

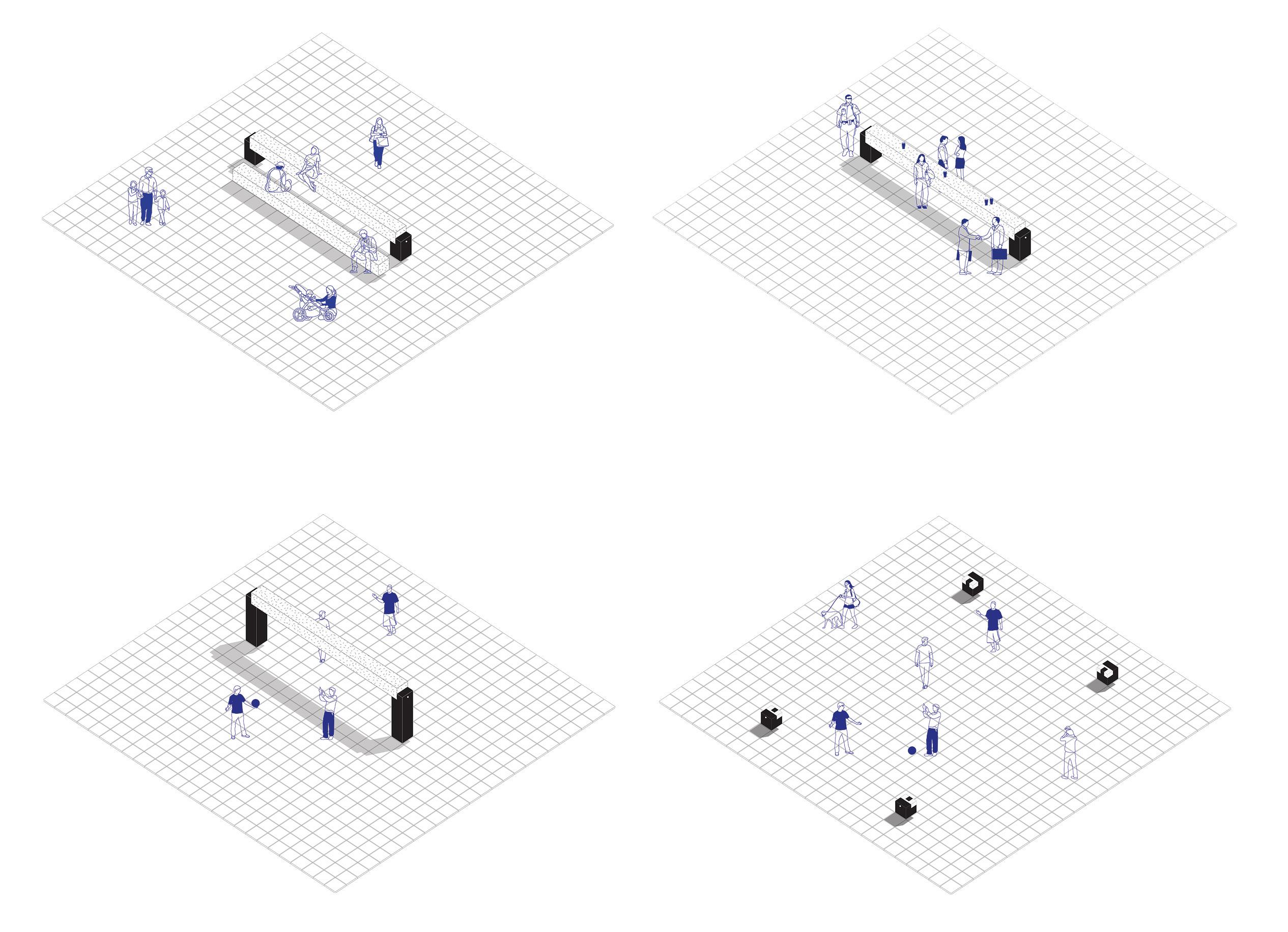

Ainsi, nous venons créer une place publique déployée sous plusieurs compositions rendant l’espace mutable ; l’approche conceptuelle du projet repose sur donc idée de cycle, en refus de cette monofonctionnalité peutêtre trop présente, voire ancrée, dans nos habitudes de vie.

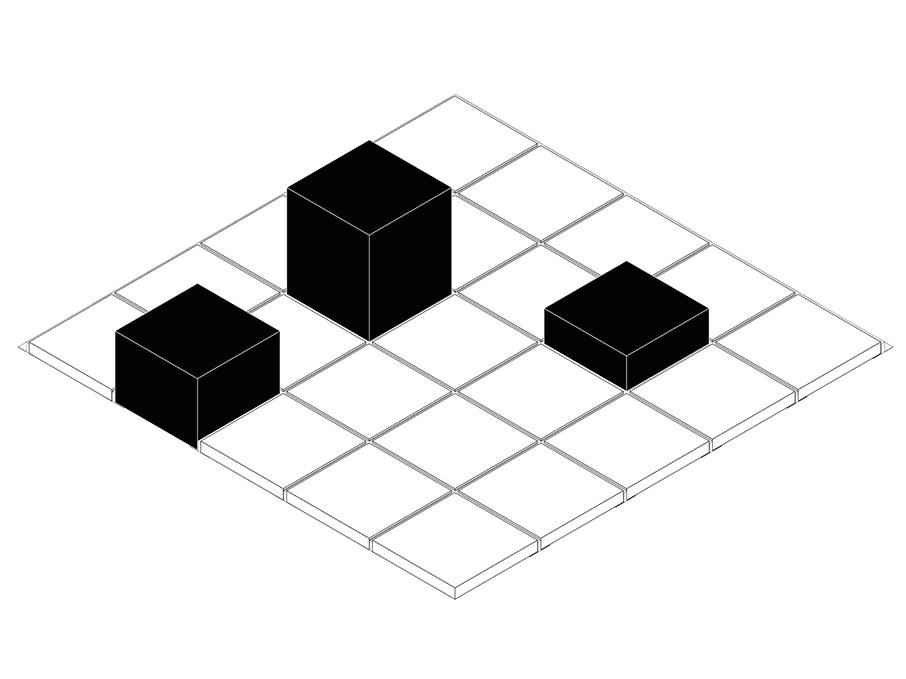

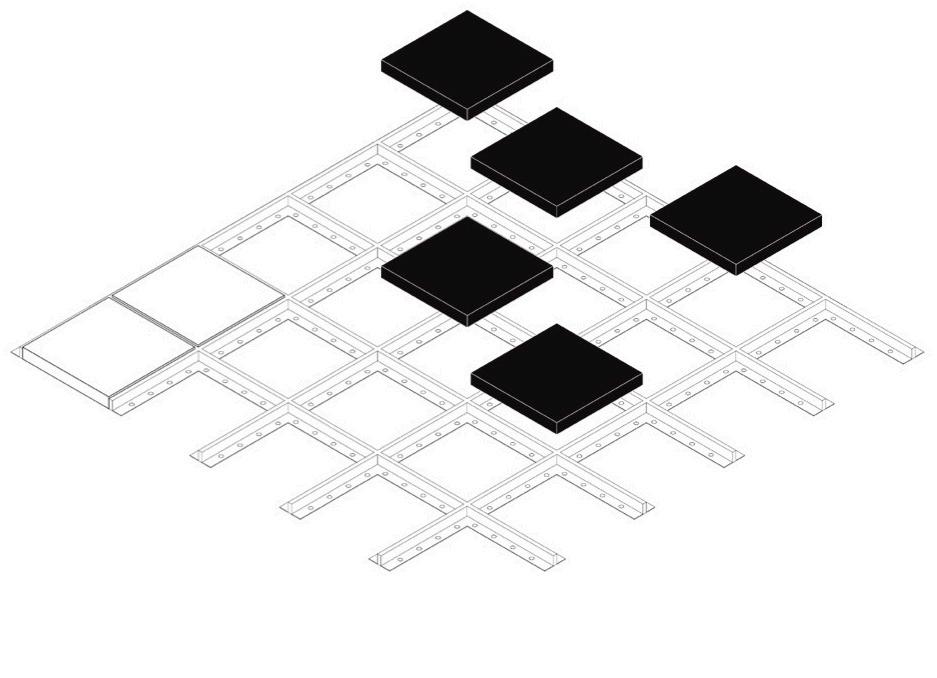

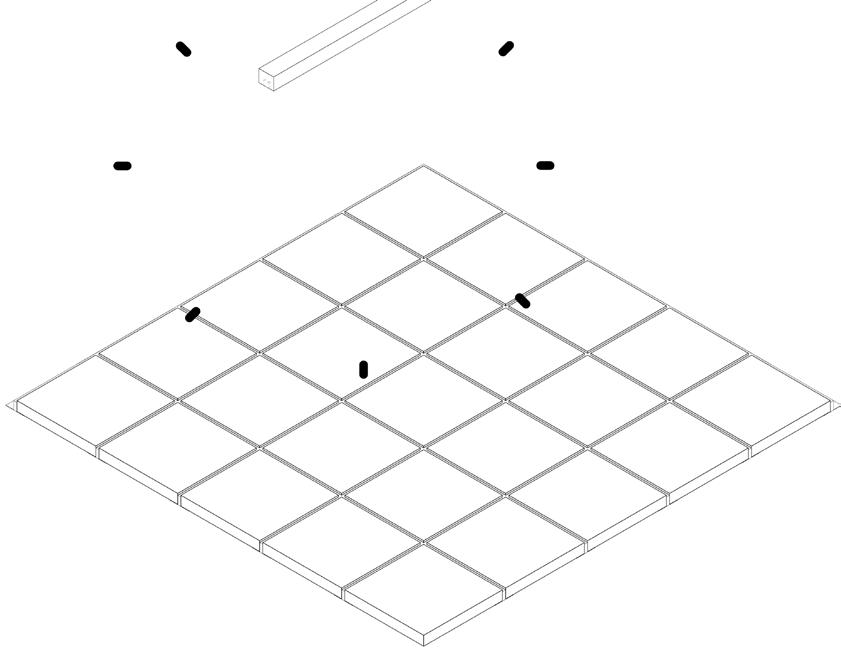

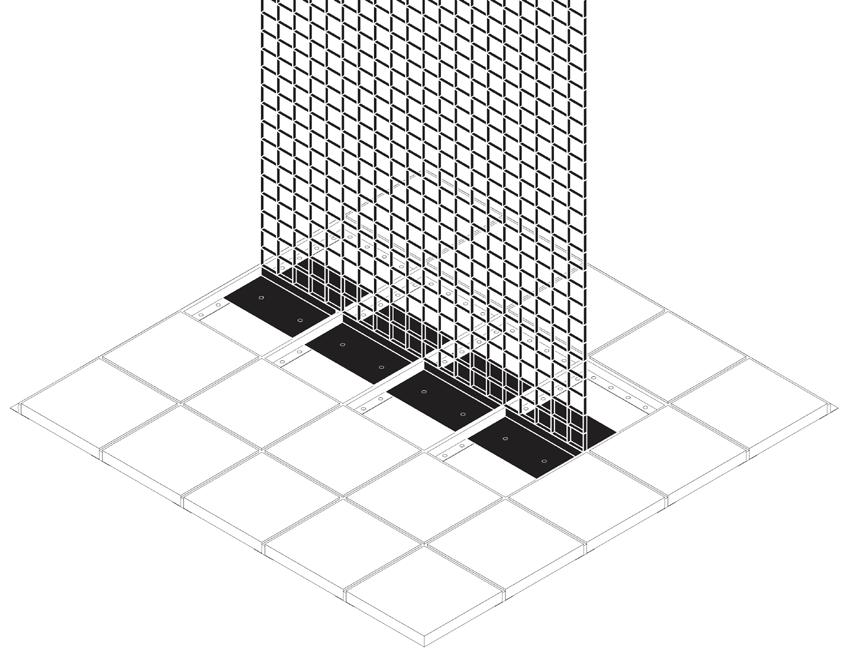

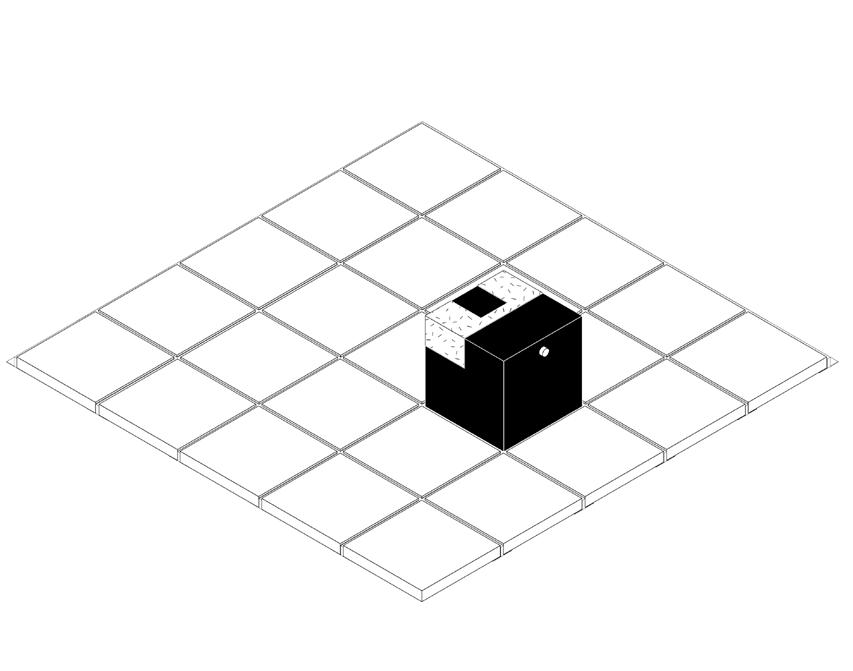

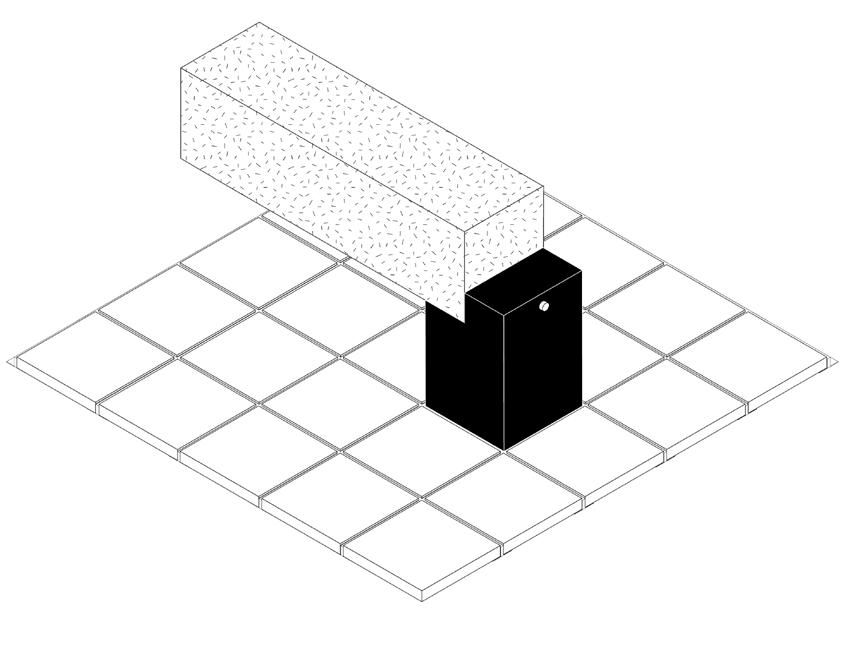

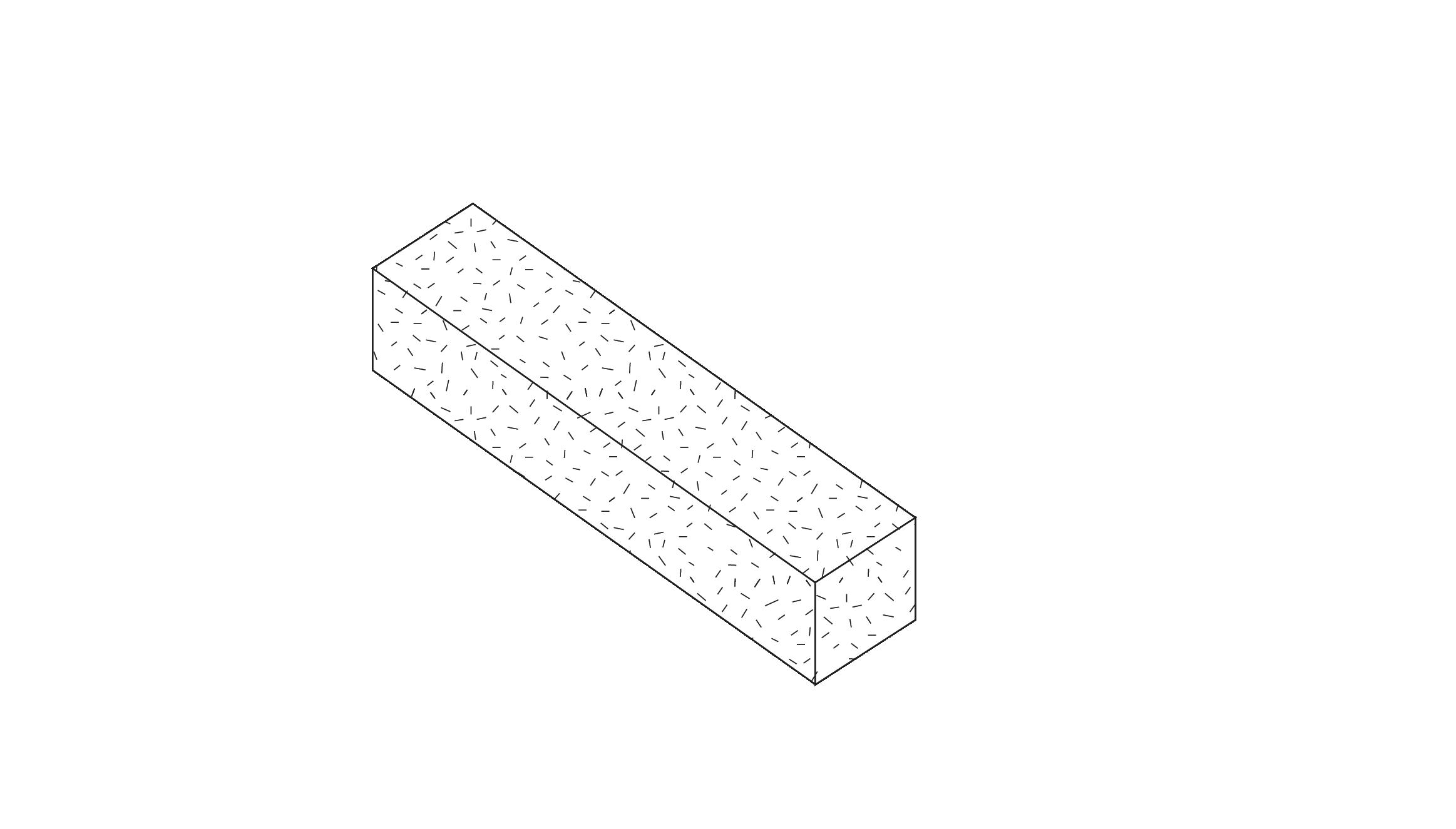

La mutabilité se retrouve sous plusieurs formes, premièrement dans la trame en béton (50x50cm) qui vient « restructurer » l’espace en friche et constituer le support de notre objet, mais aussi dans l’objet lui-même. Constitué de deux volumes parallélépipèdes surdimensionnés (barre de 6m + socle), l’assemblage de l’objet, guidé par la trame, nous offre une flexibilité dans la mise en place et une adaptation à l’usage sans limites. Conformément à cette approche, la « barre » s’apparente alors à l’image d’un élément concepteur et formateur d’ambiance et d’espace, qui grâce à son échelle démesurée vient bouleverser nos habitudes, modifier notre vision de l’espace, mais surtout instaurer un dialogue (rassembler et non diviser).

Dans ce refus de monofonctionnalité, l’utilisation du plastique dans la création de nos modules est devenue rapidement le propos central dans nos réflexions. Un designer à la démarche contemporaine se doit de respecter l’environnement et de prioriser cette notion d’écoconception. Matériaux contentieux depuis des années, recycler le plastique rejoint donc directement cette idée de changement, d’adaptabilité, de Cycle.

Thèmes Design modulable et modulaire, différences d’échelle, obsolesence d’usage et sociabilité

L’architecture est sûrement le domaine du design où le terme de flexibilité est le plus récurrent pourtant, certaines échelles comme celle de l’objet ont commencé, depuis quelques années, à répondre à ces nouvelles questions d’adaptabilité. De plus, l’évolution des mentalités en matière d’habitat nous amène, de nouveau, à nous poser des questions sur nos habitudes de vie, ainsi qu’à avoir d’autres besoins.

De nos jours, on démontre que ce mode de conception répond à beaucoup de difficultés contemporaines, notamment économiques, ces dernières souvent mises en avant ; il existe cependant beaucoup d’autres avantages que l’on peut prêter au design modulable.

La flexibilité est un sujet traité, entre autres, par Luc Gwiazdzinski qui s’est penché en 2014 sur les enjeux de l’espace adaptable à l’échelle urbaine en mettant en avant la « métropole malléable ». Ainsi que par Nikolaas John Habraken qui en 1965, avec sa fondation de recherche (SAR), a développé des méthodes de conception et de construction de logements adaptables.

Notre intention ici, sera avant tout de différencier le design modulable du design modulaire, qui sont deux notions différentes, en se référant à deux oeuvres architecturales. Mais aussi montrer que les enjeux du design modulable ne demeurent pas seulement sur le point économique, en s’appuyant sur plusieurs études de cas et pratiques contemporaines.

La conception modulable (ou flexible) est une réalité à laquelle sont confrontés beaucoup de designers contemporains. Faisant l’objet de beaucoup de recherches au cours des années 60, c’est une tendance qui s’est malheureusement essoufflée à l’aube du 21e siècle. Si les problématiques environnementales sont au centre des discussions, les projets modulables réapparaissent petit à petit pour y répondre, avant tout dans une démarche écoconstructive.

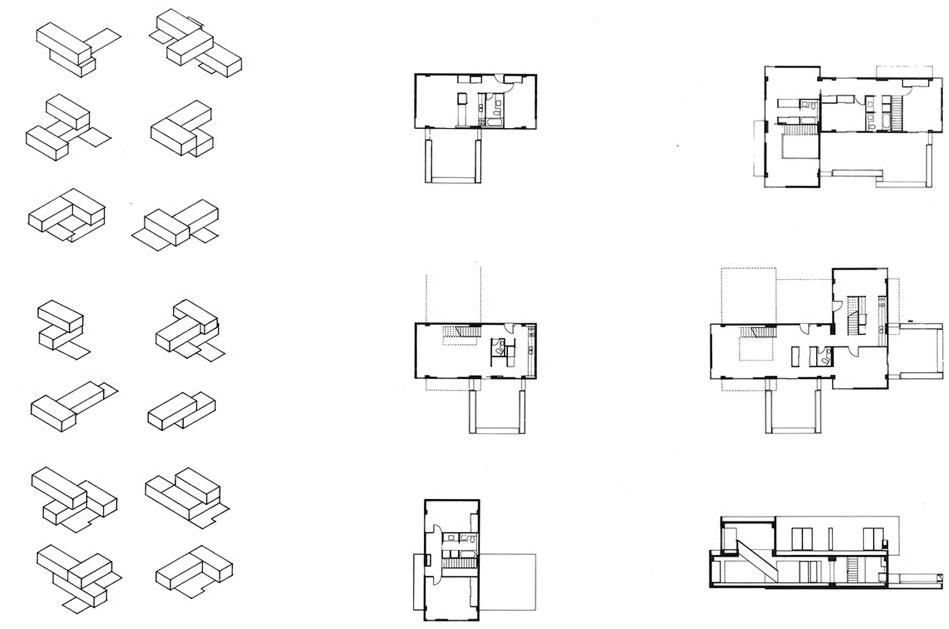

Malgré une forte corrélation, le design modulaire et le design modulable sont deux termes distincts. Le design modulaire est avant tout un mode constructif. En effet, composé de différents modules préfabriqués, l’ensemble vient s’assembler au fur et à mesure, en fonction du besoin. C’est une technique qui a révolutionné le design ; versatile, elle permet de réinventer un espace simplement, à moindres coûts. Habitat ’67, de Moshe Safdie1, est un exemple d’architecture bâti sur le principe de blocs modulaires emboîtables (cf. im1), le projet est capable de se déployer dans l’espace pour répondre aux besoins d’architecture urbaine à haute densité de l’époque, à prix réduit.

Le design modulable, lui, est un modèle de conception, voire un objectif. Conçu pour lutter contre l’obsolescence d’usage, c’est un design capable de s’adapter, tout au long de sa vie, à la demande, aux changements de programme et aux différents besoins. Plus précisément, c’est un enjeu sociétal qui nous permet la garantie de s’adapter demain. Néanmoins, la conception modulable n’est pas forcément modulaire puisqu’elle n’est pas toujours composée de modules, et inversement.

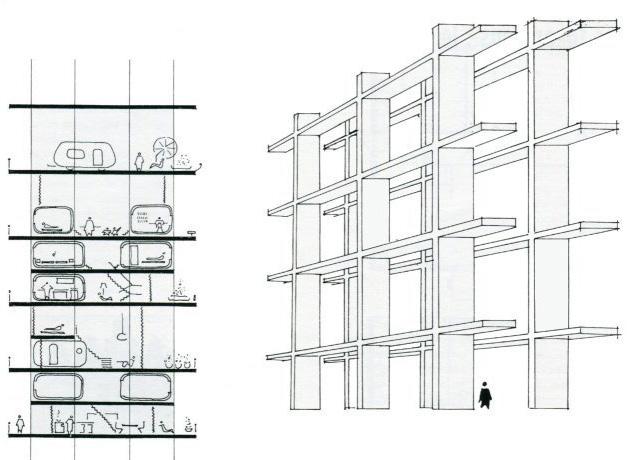

Les recherches de l’architecte et théoricien Nikolaas J. Habraken, sur l’architecture modulable, ont souvent suscité l’intérêt. En s’appuyant sur la dissociation du support et des unités d’habitation (cf. im2), la conception modulaire permet à ces dernières de s’adapter à n’importe qu’elle support. Le support, lui, est structuré de manière à ce que toutes sortes de plans soient possibles en son sein. La coordination entre le modulaire et le modulable nous permet alors de nous adapter sur le long terme. Les travaux du SAR2 ont ainsi porté leurs recherches sur l’adaptabilité du logement avant de réorienter, en 1970, leur analyse à l’échelle de l’urbanisme. À cette époque, beaucoup d’autres théoriciens comme Yona Friedman et sa ville-continent ou architecture mobile (cf. im3), ont eux aussi travaillé la mobilité à l’échelle de la ville. La conception flexible est donc capable de s’adapter aux différentes échelles traitées en design.

Cycle est un projet qui, tout comme les recherches du SAR, vient mêler une conception modulaire et modulable, autant à l’échelle de l’objet avec la barre et son support, qu’à l’échelle de l’urbanisme avec une trame (2000m2) nous permettant d’organiser et transformer l’espace comme souhaité.

2 SAR : (Stichting Architecten Research ou Foundation for Architects’ Research).

Le SAR a été fondé aux Pays-Bas en 1965 pour stimuler l’industrialisation du logement.

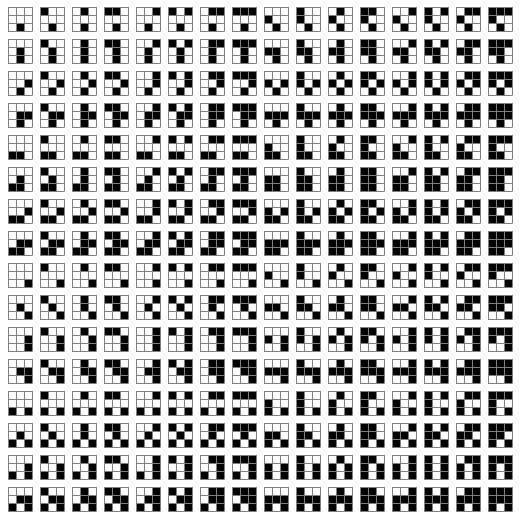

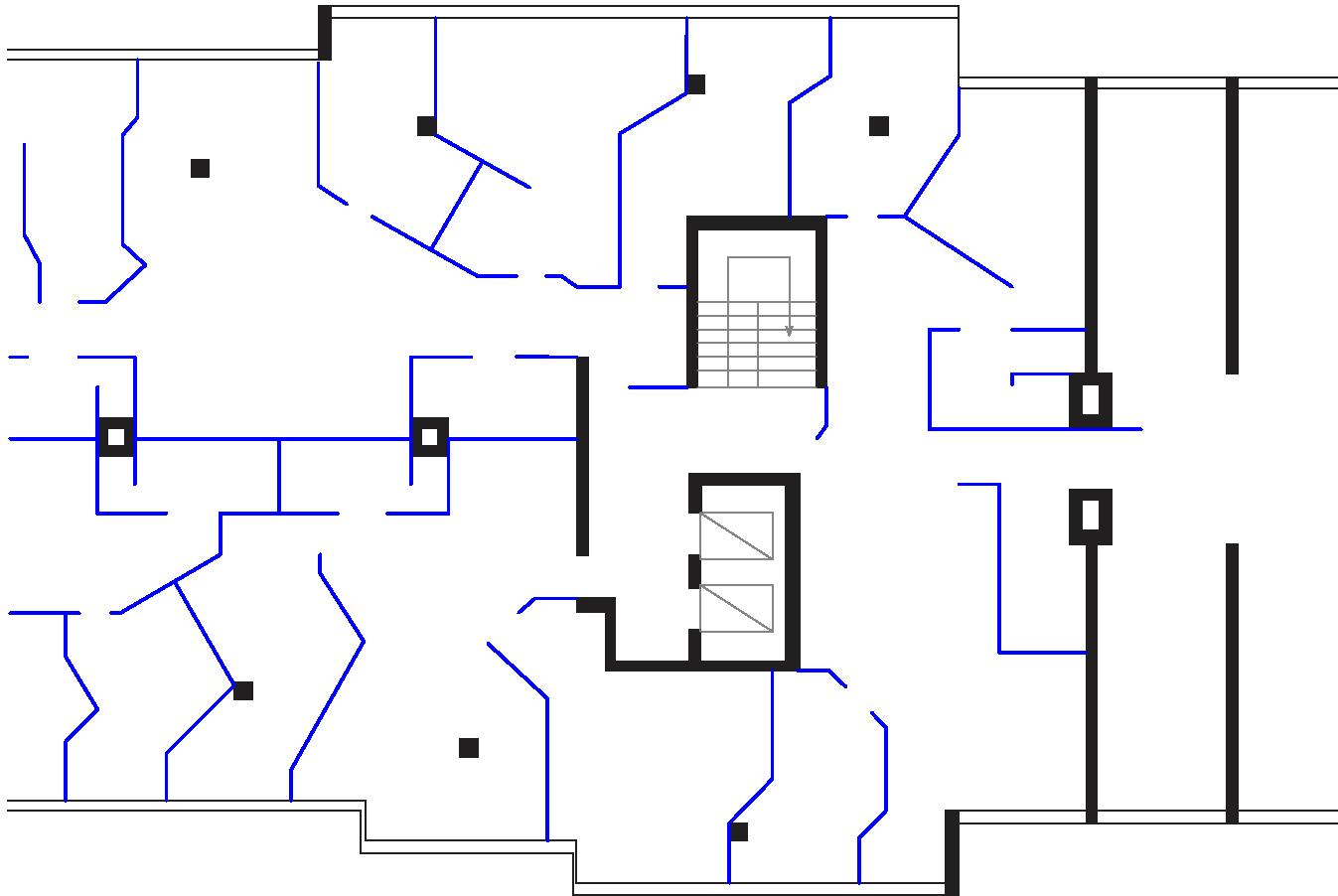

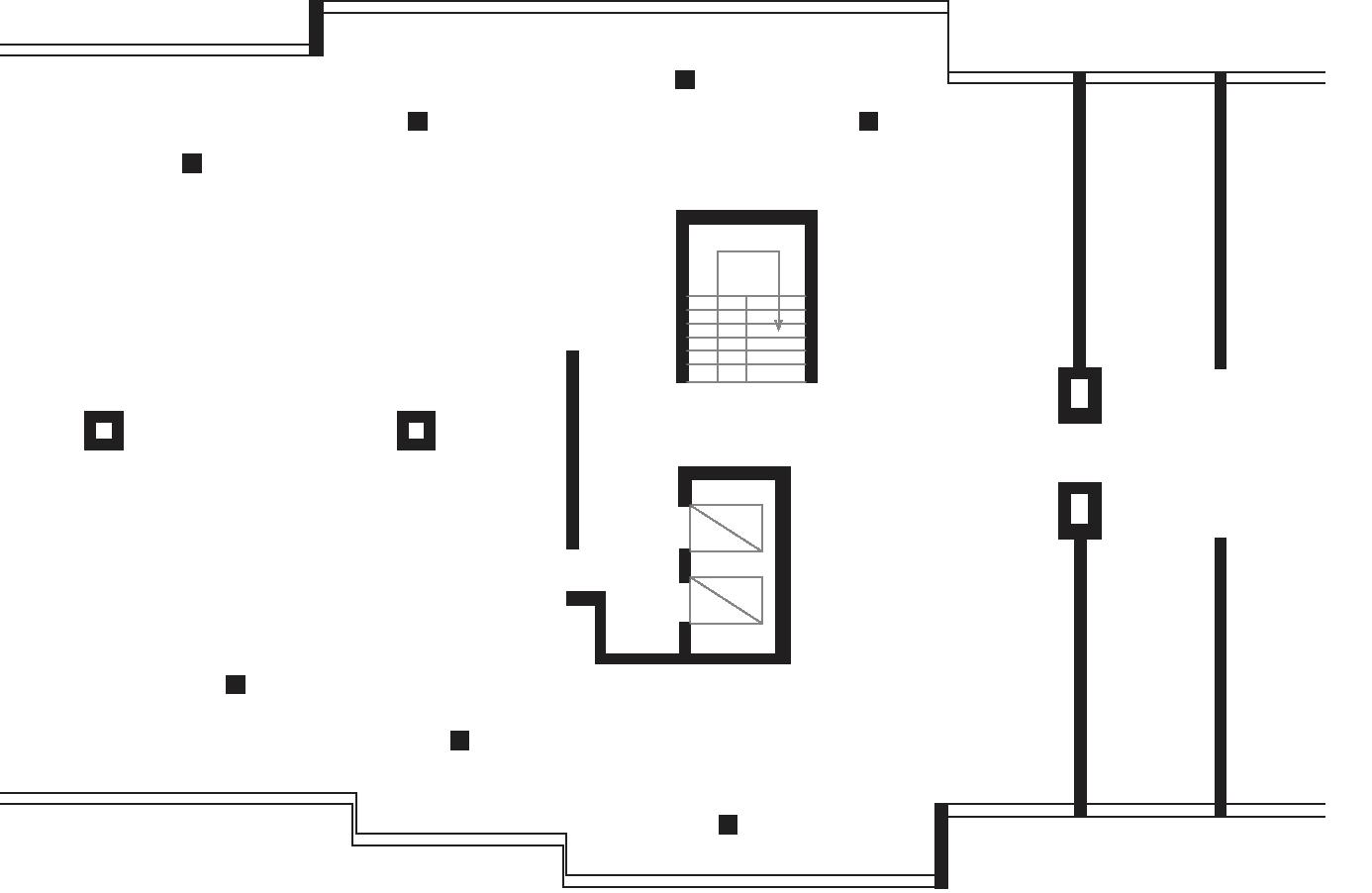

La conception flexible c’est donc concevoir en anticipant les changements sur le long terme. Dans la lignée des recherches d’Habraken sur le support et ses unités, Lucien Kroll vient avec La Mémé3, une maison médicale, créer une trame structurelle très rigide capable de laisser, au contraire, une totale liberté quant à l’occupation de l’espace (cf.im4). Catégorisée de mouvement participatif, La Mémé est un parfait exemple d’architecture « mobile, ouverte, transformable »4 où le design modulable, en plus de permettre au bâtiment de durer à travers le temps, nous permet aussi de venir moduler l’espace différemment en fonction des besoins, en nous axant sur la temporalité, sans bloquer l’usage.

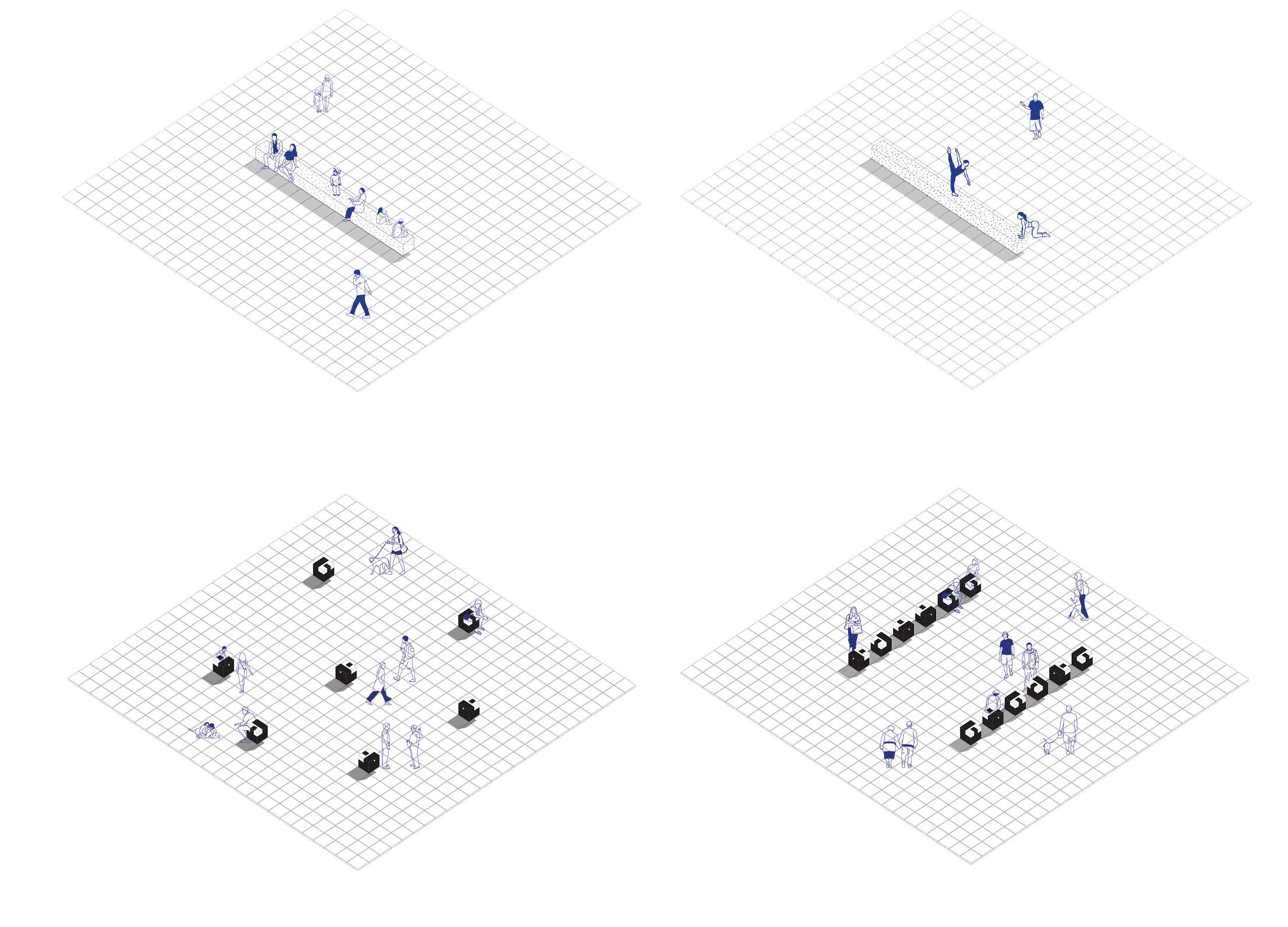

Il est donc très important de penser, lors dès la première phase de conception, à l’usage que l’on aura du projet, mais aussi à ne pas le figer. Lors de la conception de notre objet d’atelier, nous avons décidé de prédéterminer plusieurs usages qui pourraient être étoffés au besoin, tous capable d’être réalisé avec le même objet et ses variations. Notre intention ici, avant tout concentré sous une durabilité d’ordre physique, se décuple aussi sous une durabilité fonctionnelle et sociale, axée principalement sur l’usager, où l’on essaie de répondre aux besoins d’une population de façon homogène et égalitaire.

C’est en se penchant sur certains enjeux sociaux et sociétaux que nous pouvons développer la seconde partie de notre problématique. Si l’on s’axe sur l’usager autant que l’usage en lui-même, nous pouvons permettre à chaque individu de prendre part à l’espace individuellement, mais aussi collectivement notamment par le biais de la collaboration. Dans le cas de la cuisine communautaire mobile de Mount Dennis5, des étudiants en architecture collaborent avec un groupe de résidents du quartier :

«Lors de rencontres le vendredi soir, on y cuisinait les uns pour les autres »6

Considéré comme un « espace collectif – plutôt qu’individuel », les trois chariots-bicyclettes constituants la cuisine mobile sont assemblés différemment en fonctions des besoins, créant une relation architecturale et urbaine avec les sites disponibles (rues, parcs, etc.).

Ces nouvelles tendances apparaissent de manière récurrente dans les villes ces dernières années, si bien que les relations entre l’architecture, la société et l’écologie ne cessent de se développer.

Pascal Nicolas-Le Strat, favorisant des interactions égalitaires, axe sa recherche sur le travail en commun, plus précisément sur la conception égalitaire capable de créer une communauté, libre et autonome. Pour lui le commun est « un enjeu et ressource accessibles à tous et appropriables »7.

Nous avons donc décidé, au sein de notre projet de diversifier au maximum les usages (cf. im5), de manière à harmoniser les besoins de chacun. L’espace commun dans lequel s’inscrit Cycle et la simplicité de notre objet lui permet d’être appropriable autant par les jeunes, les sportifs, parents ou personnes âgées. C’est un espace qui se veut équitable, pour pouvoir, sur le long terme créer une communauté, une collectivité, sur une période indéfinie.

5 Blackwell, A. (2011). Agencement d’une architecture moléculaire : construire la cuisine communautaire mobile de Mount Dennis. Inter, (108), 22–23.

6 Idem

7 Nicolas-Le Strat, P. (2014), Agir en commun / agir le commun, Les cahiers du commun, n°.1. im.5

Un autre aspect que nous pouvons soulever est le caractère éphémère que nous attribuons à ces objets. Dans notre projet, l’espace est conçu pour varier en fonction des saisons et des événements. Dans un article paru en 2014, Luc Gwiazdzinski, nous explique que,

« par son caractère éphémère et cyclique, par sa capacité à métamorphoser tout ou partie de la ville…»8, l’espace lui-même incite les riverains à l’investir. L’auteur met aussi en avant l’importance de cet « urbanisme temporaire » qui nous permet une facilité d’adaptation tout en coordonnant les activités et calendriers. De plus, la simplicité d’usage du module Cycle rend le dispositif d’autant plus accessible. Ainsi, c’est en offrant aux citoyens tous les outils pour bâtir eux-mêmes leur ville que cette communauté se renforcera notamment en faisant naître une notion d’identité rattachée à l’espace.

L’urbanisme, l’architecture ou le design d’objets conçu pour être modulables peuvent finalement être considérés comme un moteur à sociabilité. Capables de créer de réelles communautés au sein d’un bâtiment, d’un quartier ou même d’une ville, les contacts entre les habitants ne seront par la suite que facilités. En effet, si chaque résident prenant par au projet et s’appropriant l’espace, le fait de la bonne manière, le lieu vu comme un espace sécuritaire, engendrera des dialogues entre les individus, plus enclins à se socialiser, notamment grâce cette ambiance, plus saine.

À l’échelle d’une ville, comme dans notre projet, nous venons créer de réels pôles sociaux qui n’existaient pas avant. En s’appuyant sur l’exemple de l’interstice présent sous le viaduc Van-Horne, l’implantation de notre place publique et son caractère modulable nous permettent de venir réanimer ce quartier, lieu privilégié pour sa facilité de transit plutôt que pour son caractère accueillant et convivial. Cycle s’axe donc sur une approche sociale, capable d’assurer à lui seul les besoins programmatiques et sociaux de toute une population.

Finalement, outre le facteur économique, le design modulable nous apporte de réels changements dans nos habitudes de vies que ce soit spatialement ou socialement. C’est un modèle et un objectif que les designers contemporains doivent absolument prendre en compte dans leur démarche conceptuelle, car nous sommes les premiers acteurs de ce changement d’habitudes. Si le premier objectif est la création d’espaces mobiles, transformables dans le temps et surtout adaptables, nous avons pû voir que le design modulable est aussi capable de générer de vrais pôles sociaux à plusieurs échelles.

En proposant Cycle, notre souhait est de venir stimuler un lieu désuet, tout en luttant contre cette obsolescence d’usage qui règne aujourd’hui. À une époque, où l’on privilégie le remplacement et la destruction plutôt que la transformation et l’économie de moyens, toutes échelles confondues, il est alors nécessaire de venir changer de regard et surtout d’adopter une nouvelle approche : celle du cycle.

Si nous poursuivons notre réflexion sur le caractère modulable d’un projet et donc par corrélation son aspect éphémère, nous pouvons ainsi nous demander si, a contrario, est-ce que le fait que le projet ne soit pas permanent transforme l’espace en un lieu sans qualité ? Si finalement, le caractère ancré et immuable d’un projet ne le rend-il pas plus notable ?

Notre valeur à l’usage peut s’interpréter dans un quotidien, dans la perception que l’on entretient avec différents éléments types, de l’environnement à l’objet. Cette perception, parfois négative, peut à la fois être une construction sociale ou une sensibilité personnelle et mener à une dévaluation. Le projet Cycle traite d’un questionnement face à la revalorisation d’un lieu interstitiel, défini tel une friche architecturale. Il explore la dimension dialogique et interactive découlant d’une telle intervention sur le site. C’est donc avec la volonté de développer une proposition détenant une dimension sociale dynamique et porteuse d’une conscientisation face aux enjeux écologiques, que le projet Cycle fut articulé.

Ce projet nous permet d’explorer “la valeur d’usage” par le biais d’une revalorisation du plastique : ainsi l’hypothèse de recherche s’articule autour de ce concept, par une argumentation développant à la fois un rapport à la matérialité qu’un rapport à l’urbanité. Comment la pratique du réemploi, d’une revalorisation d’éléments désuets redéfinitelle la valeur d’usage, la relation à l’objet et au lieu et comment celle-ci s’intègre-t-elle dans le projet ? Les enjeux soulevés dans cette analyse s’intéressent au concept d’écodesign et à son analogie entre design de l’environnement et design du milieu, également aux principes écosophiques et écosystémiques, ceci traduisant la posture que prend le projet d’atelier face à ces enjeux.

La valeur de l’usage et matérialité

L’idéologie d’une valorisation des déchets comme ressource est un propos qui place le projet dans une perspective d’économie circulaire, du cycle de la matière et intègre la notion du réemploi. La notion de cycle se définit ici dans le processus de réalisation et ainsi le place dans une pratique « éco-conceptuelle ». Cet aspect s’intègre dans une vision qui remet en question le fonctionnement, tel qu’on le connait, de notre urbanité contemporaine et du traitement actuel des ressources et matières premières ou secondaire. Ainsi il est approprié de dire que la valeur de l’usage illustré dans ce projet comprend à la fois une dimension écologique mutable (à titre de matière et de sens) et des vertus écologiques sociales (relatives aux interactions).

Cette valorisation de la valeur de l’usage peut s’interpréter dans un premier temps dans le traitement du cycle de vie de la matière. Le propre du réemploi réside dans le développement d’une culture durable en plaçant des éléments perçus comme déchets à l’avant-plan d’une création. Nous pouvons citer comme exemples des projets qui pratiquent le réemploi et l’intègrent dans des vertus sociales, tels que le projet de briques de gravats des ruines du tremblement de terre au Sichuan de Jiakun Architects qui a été utilisé pour la construction du musée Shuijingfang et également le projet Sea Chair de Swine Studio réalisé dans une création in situ d’une transformation de déchets rétrouvés en mer.

Il est alors question d’une pratique se souciant également de concepts environnementaux qui prennent part de ces deux variantes, soit celle du design de l’environnement et celle du design du milieu. En tant que designer de l’environnement, cette attitude qui démystifie ces deux notions semble des plus essentielles pour définir la pratique exercée dans ce projet d’atelier. Comme le concept de design de milieu s’ancre dans une philosophie qui aborde l’environnement comme un « milieu qualitatif et relatif à celui qui l’habite »1 , par ce point, on peut lui associer les concepts d’éco-design et de design social. Bien que le design de l’environnement s’articule généralement, et ceci, en lien avec la philosophie de Buckminster Fuller, sous le « paradigme de l’écologie industrielle »2 et renvoie à quatre points décisifs qui expriment le propre d’un programme écologique ; « valoriser les déchets comme des ressources; boucler les cycles de matière et minimiser les émissions dissipatives; dématérialiser les produits et les activités économiques; décarboniser l’énergie »3 , cette approche s’en différencie par la nuance de son traitement objectif et technique de ce qu’est le design écologique.

La pratique du design du milieu s’exprime dans une réalité plus actuelle ou du moins, qui relate à l’environnement dans ses aspects sociaux. L’idéologie propre à cette approche, dont le précurseur Victor Papanek avançait les « trois processus en R, soit ; recycler, réparer et réutiliser »4 , allie biodiversité et aspects sociaux et place ainsi cette conception du design en lien avec la notion d’écosystème. C’est ce point qui permet une critique forte de la pratique du designer, par l’entremise du « design comme vecteur »5 de changement, d’habitude de vie, de geste social, et qui imprégnant un projet transforme également sa culture écologique connexe.

L’approche, qui s’énonce dans le projet par l’interaction qu’il entretient avec son environnement et également avec les différents acteurs et consommateurs du projet, s’intègre à la philosophie du design dit « du milieu » par ses prémisses à l’essence même du développement de l’idée, et par une posture critique face à l’utilisation et notre consommation du plastique.

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.

La valeur de l’usage et une vision écosophique

Une analogie peut aussi être faite face à l’esthétisme et l’idéologie de l’écosophie. L’esthétique qui, dans le cas du projet et du propos de la valeur de l’usage et de la revalorisation de celle d’une matérialité, renvoie au percept et à la dimension subjective. Ainsi en ralliant l’esthétique aux principes écosophiques que nous propose Felix Guattari, on peut d’autant plus parler d’un rapport à l’imaginaire qui nous mène à une remise en question des concepts prédéterminés ou inculqués par la société, et peut introduire un questionnement ou une façon de repenser « la réalité urbaine »6 . Ce rapport à l’imaginaire, cette volonté de restructure, de redéfinition de la ville urbaine, d’une idéologie quasi utopique, est une réflexion qui doit prendre position dans la pratique du designer contemporain pour ainsi participer à la réappropriation et redéfinition de lieux délaissés. La valeur de l’usage peut alors autant relier le lieu que le rapport aux matières secondaires et permettre une restructuration de cette perception, qui peut être associée au concept écosophique de « resingularisation »7 .

Dans l’écosophie de Felix Guattari on transpose cette relation à l’esthétique notamment dans la singularité que l’on peut donner à un lieu et qui vient à l’encontre de « toute série généralisée »8 . Son rapport au concept « éthico-pragmatique »9 soit l’élément fondamental d’un projet qui s’inscrit dans une philosophie écosophique et ce, dans une dimension holistique, participe donc à cette « réinvention du design »10 . L’écosophie s’ancre alors dans un dialogue entre « nature et culture »11 et place l’objet design en résonnance à ce rapport qui le qualifie. Cette philosophie du design est à son apogée lorsque « la forme, l’enveloppe, la manière de faire ne seront plus des déchets mal dégradables, mais passeront au cœur du projet productif »12

Selon cette ligne de pensée, ce principe d’écosophie dialogue notamment avec le projet Cycle par la relation que celui-ci entretient avec le lieu. Cycle s’articule en plusieurs étapes qui en constituent l’ensemble et déploie, dans ce processus, plusieurs pratiques du réemploi. La complexité des interrelations entre les différents éléments qui prennent place dans l’espace renvoie dans le projet Cycle à l’utopie propre à l’écosophie, et à la problématique qu’elle soulève à laquelle le projet tente de répondre.

6 BORASI, Giovanna, «Actions», publication indépendante, extrait p 21-26

7 ANTONIOLI, Manola, « Design et écosophie, pour un design de la singularité », cairn.info, 2013. En ligne < https://www.cairn.info/revue-multitudes-2013-2-page-171.htm >.

8 Ibid.

9 Ibid.

10 Ibid.

La valeur de l’usage s’articule ainsi dans le projet Cycle sous deux différents rapports, l’un, social, et l’autre, à travers son nom Cycle, à un rapport à l’environnement, par la réutilisation des déchets de plastique et notamment par les vertus artisanales du traitement et de la composition de sa matérialité.

Le cycle renvoie au projet dans tous ces processus, de la conceptualisation à la réalisation, en tissant ces enjeux écologiques entre pratique et idéo-éco-conceptuel. Le projet Cycle permet oui, une revalorisation d’usage en s’appuyant sur ces concepts, par son emploi de matières secondaires et dans la redéfinition de son usage et la transformation de son aspect physique qui crée ce nouvel « objet technique »13 .

Cycle est donc en tension avec l’environnement du lieu et en interaction avec « l’action humaine »14 . Ainsi son développement renvoie à une posture et à une position écosophique par son processus et par la dimension sociale qu’il prend et dans la réflexion que propose le projet face son écosystème et à son impact social. On peut alors parler d’un projet d’écologie sociale en reflet à notre imaginaire collectif.

Cependant on peut émettre une critique face à la conception holistique de cette pensée écosophique, car elle peut être rigide, notamment car elle dévalue des pratiques écologiques plus simples. Alors une question s’impose, le design peut-il englober l’ensemble de ces concepts et exprimer ceux-ci dans sa pratique de façon indissociable, sans pour autant que notre pratique ne soit perçue comme drastique?

13 ANTONIOLI, Manola, « Design et écosophie, pour un design de la singularité », cairn.info, 2013. En ligne < https://www.cairn.info/revue-multitudes-2013-2-page-171.htm >.

14 Ibid.