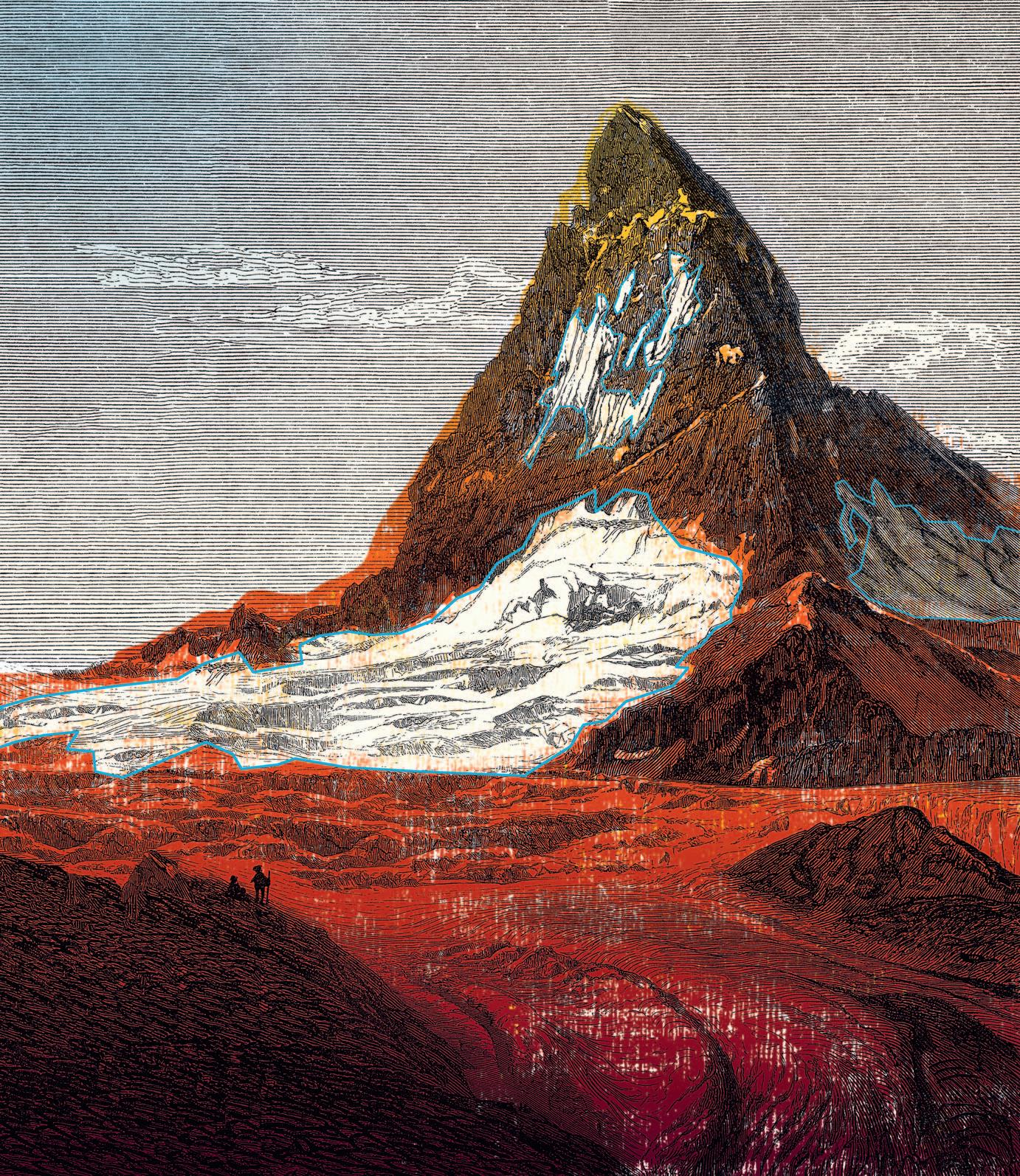

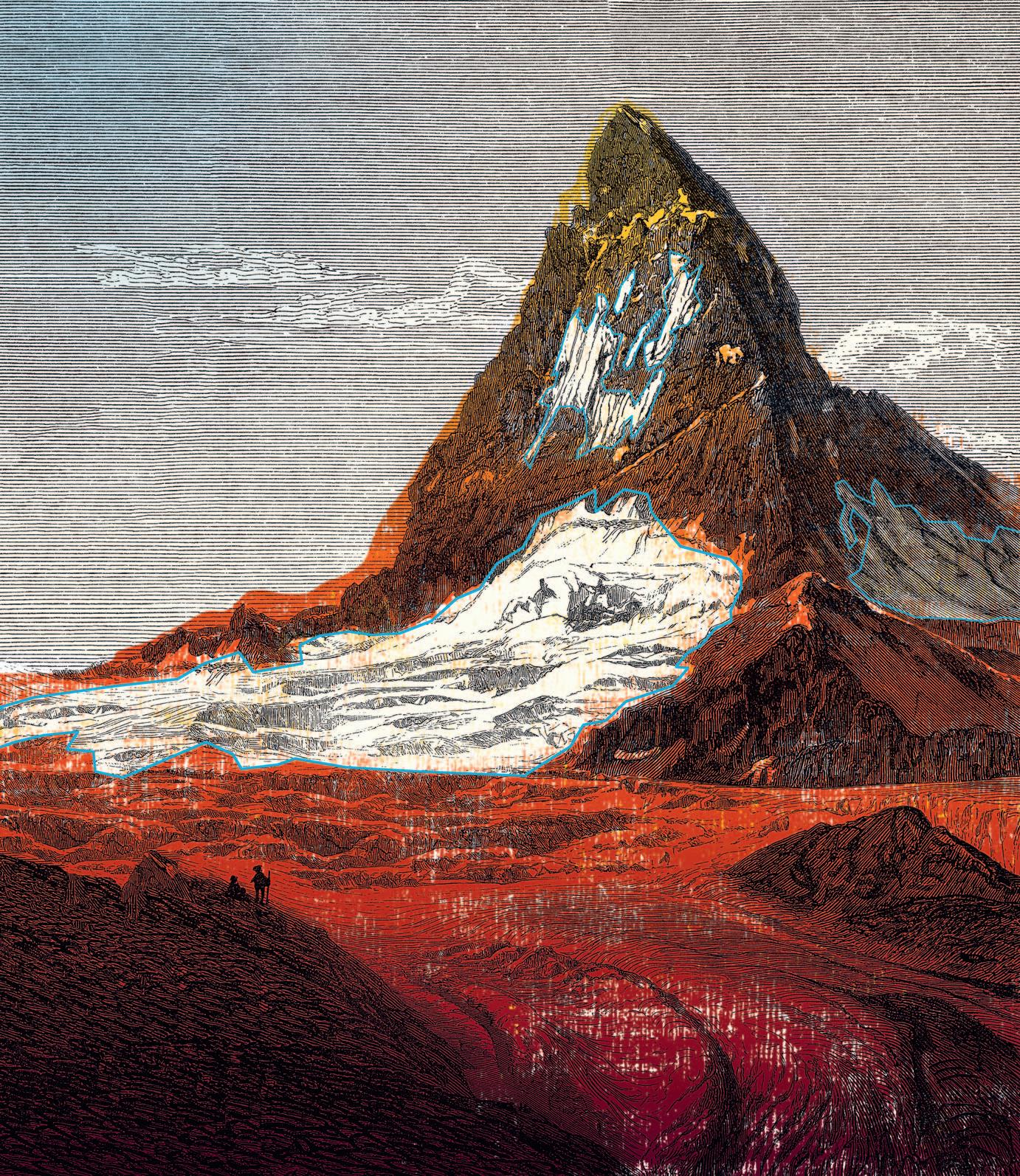

Hitze

100 Jahre LOWA – das sind 100 Jahre Präzision. Innovative Technologien und hochwertige Materialien, gepaart mit dem Wissen aus einem Jahrhundert Schuhhandwerk, lassen Produkte entstehen, die einzigartig sind. Wir danken allen, die Teil unserer Erfolgsgeschichte waren.

Liebe Leserin, lieber Leser!

2022 war es in Österreich 2,3 Grad wärmer als im Schnitt der Jahre 1961 bis 1990, gegenüber dem Mittel 1991 bis 2020 beträgt die Abweichung 1,1 Grad. Damit landet das Jahr 2022 im Tiefland auf Platz drei in der 256-jährigen Messreihe Österreichs, heißt es von der Zentralanstalt für Meteorologie (GeosSphere Austria).

An der Spitze liegt unverändert das Jahr 2018 vor 2014. Auf den Bergen war 2022 aber das wärmste Jahr der Messgeschichte. Der Trend zu einem immer wärmeren Klima ist ungebrochen. Die sechs wärmsten Jahre der Geschichte Österreichs waren alle in den vergangenen zehn Jahren.

In der Schweiz war der Sommer 2022 mit verschiedenen Hitzeperioden der zweitwärmste Sommer (nach dem Sommer 2003) seit 1864. „Als Folge hielten sich vermutlich so viele Personen wie noch nie in den Bergen auf, was eine deutliche Zunahme der Notfälle auf Hochtouren, auf Klettersteigen und beim Trailrunning hatte“, heißt es in der Bergnotfallstatistik des SAC. Weiters sei die Anzahl der Spaltenstürze auf Gletschern mit 70 Personen beinahe doppelt so hoch gewesen als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre (38). Es gab sechs Stürze mit Todesfolgen (der 10-Jahresdurchschnitt liegt bei weniger als zwei). Dies sei auf die schlecht eingeschneiten Gletscher zurückzuführen.

Überall in den Alpen war die Ausaperung auch in hohen Lagen deutlich früher als normal. Weitere Folgen des Klimawandels beim Bergsteigen sind die zunehmende Gefahr von Eisund Felsschlag oder die Absturzgefahr auf steilen Blankeisfeldern. Klassische Hochtouren verschieben sich in Zukunft immer weiter in Richtung Frühjahr, weil man noch mehr Schnee auf den Gletschern vorfindet und die Eis- und Steinschlaggefahr geringer ist.

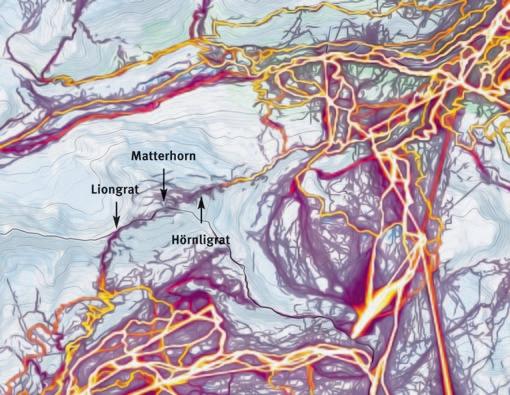

Letzten Juli verlautbarten dann sogar die Zermatter Berführer: „Gerade im Bereich des Hörnligrates haben wir viele Steinschläge bemerkt, deshalb führen wir bis auf Weiteres keine Touren mehr aufs Matterhorn durch.” Alpenweit haben sich zahlreiche Normalanstiege auf bekannte Gipfel bereits stark verändert und sind mittelfristig schwieriger oder womöglich gar nicht mehr zu begehen. Dieser Trend ist weltweit zu beobachten. Als wir im Januar, also im südamerikanischen Hochsommer, in Patagonien eine Route auf den Cerro Pollone klettern wollten, mussten wir feststellen, dass die erste Seillänge nicht mehr wie angegeben 6a, sondern inzwischen eher 7a+ und kaum mehr absicherbar ist. Der Gletscher am Fuß ist nämlich in den letzten fünf Jahren um mindestens 20 Meter abgeschmolzen und hat steilen, brüchigen Fels zu Tage gefördert.

Solche Beispiele können viele von uns aufzählen. Alles ist in Bewegung. Was uns diesen Sommer in den Bergen erwartet, wird sich erst zeigen. Jedenfalls wünsche ich euch schöne und vor allem unfallfreie Touren – trotz Klimawandels und Hitze.

Gebi Bendler, Chefredakteur bergundsteigen

„Always look on the bright side of life ...“Markus Schwaiger bei der Erstbegehung des Boulders „The Will to Live“ (7C) an der Klausenalm im Zillertal. Foto: Rainer Eder

Dieses Mal stellen wir euch ein Mitglied unseres Redaktionsbeirates vor, und zwar Markus Schwaiger. Er arbeitet seit 2009 beim Österreichischen Alpenverein und ist dort für den Bereich Sportklettern zuständig. Manche von euch kennen Markus als kompetenten Ratgeber für persönliche Fachfragen an die Redaktion und als eifrigen Leserbriefbeantworter. Routinierte und erfahrene Klettermagazinleser:innen unter euch – also eher die Generation Ü40 – kennen das Konterfei von Markus möglicherweise auch aus einschlägigen Gazetten. Darin war er Anfang der 2000er-Jahre öfter zu bewundern.

Alter? 44

Ausbildung? Psychologiestudium (angefangen), Spengler (Metallverarbeitung), Klettertrainer

Kletterstart? 1994

Härteste Kletterroute? „Love 2.1.“ (8c+), Ewige Jagdgründe, Zillertal. Härtester Boulder: „Incubator“ (8b), Zillertal

Eindrücklichste Alpinkletterei? Die „Ottovolante“ am Bruneckerturm in den Dolomiten zusammen mit meiner Frau bei einem Wettersturz. Da wurde das vermeintlich entspannte Klettern schnell spannend.

Ungefähre Zahl der Erstbegehungen beim Sportklettern und Bouldern? Sicher mehrere hundert Boulder und über 100 Sportkletterrouten.

Markus, Bouldern oder Seilklettern? Beides gerne; mal das eine mehr, mal das andere und zwischendurch auch gerne mal ins Alpine.

Kalymnos oder Korsika? Jeder schwärmt von Kalymnos, zu meiner Schande war ich dort noch nie. Korsika ist mit der Familie perfekt.

Skitour oder Eisklettern? Eindeutig Skitour, ich bin ja eher der Schönwetter-

kletterer. Eisklettern ist mir zu kalt und/ oder zu nass, also nicht so ganz mein Sport.

Ötztal oder Zillertal? Gemeine Frage (lacht). Ich bin im Zillertal aufgewachsen, vor allem hinten die Gründe finde ich unglaublich schön und sie sind ein Paradies zum Klettern. Jetzt lebe ich mit meiner Familie im Ötztal und auch da geht mir nichts ab. Ich muss eindeutig sagen: beides.

Achter oder Bulin? Komischerweise habe ich immer den Achter gemacht, obwohl fast alle meine Freunde den Bulin machen. Manchmal klettere ich bewusst mit dem Bulin, damit auch ich etwas cooler rüberkomme (lacht).

Welches Sicherungsgerät verwendest du meist? Früher immer den Grigri, seit einiger Zeit meistens den Lifeguard von Madrock. Im alpinen Gelände den Reverso.

Glücklichster Moment in deiner Kletterkarriere? Ist ganz schwer zu sagen, aber ich kann mich noch wie heute daran erinnern, als ich das erste Mal vor der Wand an der Bergstation im Zillertal stand – kein einziger Bohrhaken drinnen – und ich nicht wusste, wo ich anfangen soll. Ich bin der Meinung, für einen Kletterer, der gerne selber Routen einrichtet, gibt es nichts Schöneres als eine so perfekte Wand zum „Spielen“. Ich glaube, da war ich richtig glücklich.

Gefährlichste Situation in deiner Kletterkarriere? Ich war alleine beim Einbohren und wollte eine lose Schuppe hinunterwerfen. Sie hat sich verkeilt und hätte mir beinahe das Bein eingeklemmt, vielleicht sogar abgerissen. Das Handy war unten am Boden. Da war mehr Glück als Verstand dabei. Ich musste gleich zum Boden abseilen und hab einige Zeit gebraucht, bis ich mich wieder beruhigt hatte und weitermachen konnte.

Schönste Erstbegehung von dir? Auf welche bist du am meisten stolz und warum? Mir gefallen ganz viele meiner Erstbegehungen. Ist vielleicht manchmal eine nicht ganz objektive Wahrnehmung (lacht).

Es gibt aber zwei Crashpads einer Firma, die heißen „Moonwalk“ und „Incubator“, benannt nach zwei Bouldern im Zillertal, die ich erstbegangen habe. Das hat mich dann schon ein bisschen stolz gemacht. Vielleicht bilde ich mir aber auch nur ein, dass die wegen der Boulder so heißen; hab’s nie nachgeprüft, aber bitte lasst mir meine Illusion (lacht).

Für welche Dinge hast du dich als Kind begeistert und dir diese Begeisterung bis heute erhalten? Ich bastle gerne.

Bei welchem Film musst du lauthals lachen, auch wenn du ihn alleine schaust? Bei allen Monty-Python-Filmen.

Für welche Konzertkarte würdest du richtig viel Geld hinblättern? Ich gebe schon sehr viel Geld für Konzerte aus. Ich schau mir gerne neue gute Sachen an, aber auch die alten Legenden. Für den Eric Clapton habe ich zuletzt tief in die Tasche gegriffen, weil ich ihn unbedingt mal live sehen wollte. Wenn’s mal eine Reunion von Led Zeppelin geben würde, müsst’ ich unbedingt hin. Die haben so einen speziellen Sound gemacht und das Gitarrenspiel vom Jimmy Page ist einfach unglaublich …

Glücklichster Moment in deinem Leben? Gibt es schon einige, aber die beiden prägendsten waren sicher die, als ich meine beiden Söhne nach der Geburt das erste Mal an mich drückte.

Angst befällt mich, wenn … ich über die Zukunft meiner Kinder nachdenke und sehe, wie sich die Welt gerade jetzt verändert.

In 10 Jahren möchte ich … noch gesund sein und hoffentlich wieder mehr als jetzt zum Klettern kommen.

Welchen Rat möchtest du der jungen Klettergeneration geben? Das klingt nach weiser alter Mann (lacht). Wenn, dann vielleicht: Nehmt Rücksicht, habt Respekt und seid freundlich! Man darf andere Leute, auch wenn man sie nicht kennt, ruhig grüßen (lacht). ■

In den höheren Alpen, in denen bereits der Permafrost als „Kitt der Alpen“ wegschmilzt, droht eine Vielzahl von Felsstürzen. Besonders Berge über 2800 Meter seien davon betroffen. Zusätzlich setzen intensive Niederschläge Steinschläge und Rutschungen in Gang. Der Hochvogel im Allgäu ist zwar nur 2592 m hoch und unterhalb der Permafrostgrenze, bricht aber trotzdem auseinander. Felsstürze ereigneten sich 1935, 2005, 2007 und 2016, letzterer in einer Größenordnung von mehreren tausend Kubikmetern Gestein. Die seit über 50 Jahren bekannte Spalte im Gipfelbereich dehnt sich weiter aus. Alles eine Folge des Klimawandels oder nur ein „normaler“ Felssturz, wie es ihn seit Jahrmillionen in den Bergen gibt? Mehr dazu auf S. 94 ff.

Die Selbstrettung ermöglicht das selbstständige Aussteigen aus einer Gletscherspalte nach einem Spaltensturz. Doch wie komme ich über die Bremsknoten?

126

Prusikknoten lockern und über den Bremsknoten schieben

Christoph Schranz konnte mit „Ocha- Schau-Schuich“ (8c) eine der schwersten Mehrseillängenrouten der Ostalpen klettern. Das Einrichten der Route erfolgte im Alleingang von unten.

40

Münchhausentechnik bis zum Bremsknoten

Die Dolomiten und ihre Felstouren sind einzigartig. Dies führt zu Besonderheiten bei der Anwendung der Kurzseiltechnik.

Meldungen über Fels- und Bergsturzereignisse, über geschlossene Hütten, gesperrte Wege, nicht mehr gangbare Anstiege und steiler und damit schwieriger werdende Touren in den Bergen scheinen sich in letzter Zeit zu häufen.

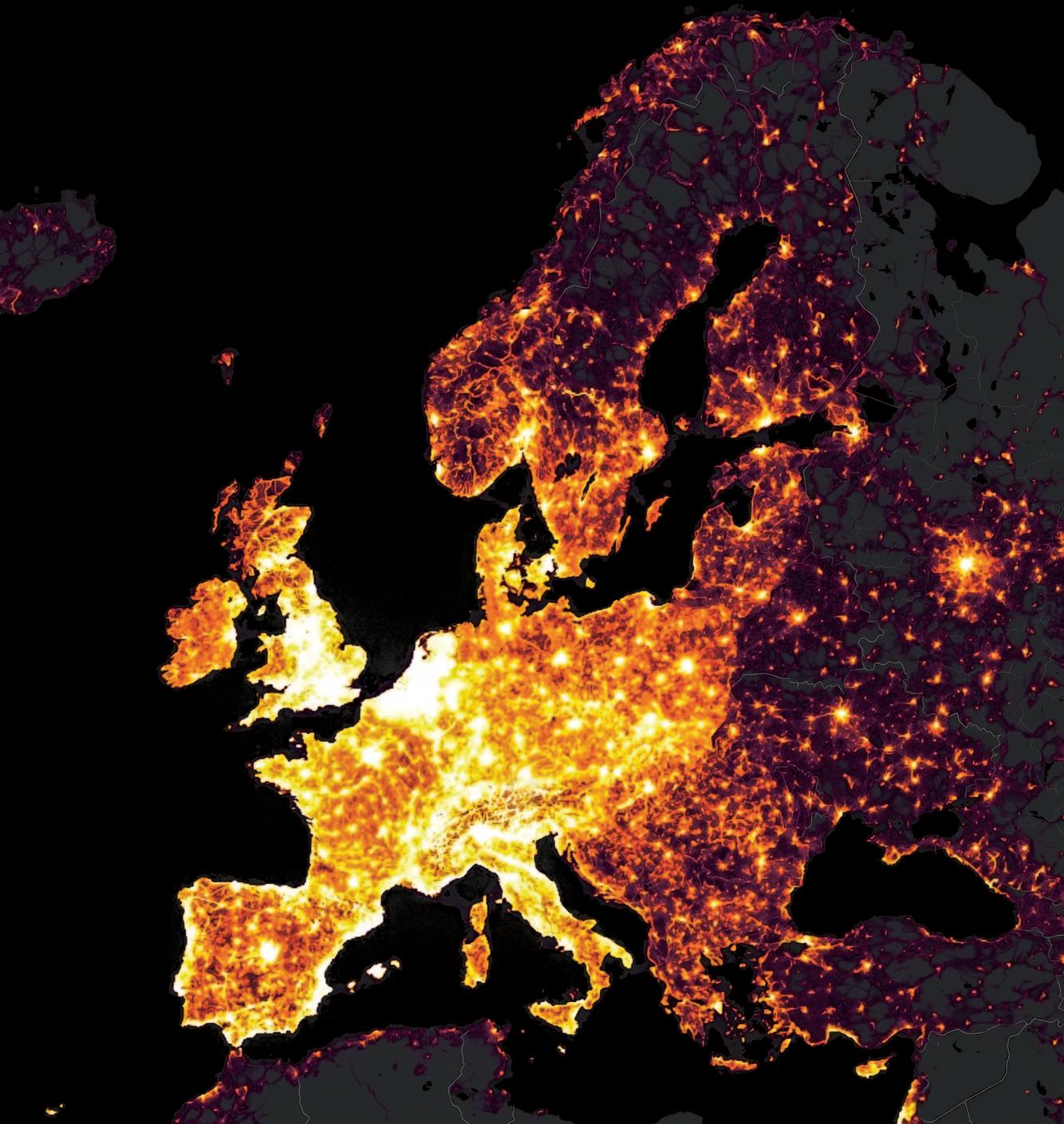

Heatmaps auf Routenplaner-Portalen und Fitness-Tracking-Apps geben einen guten Eindruck wieder, welche Routen bei der großen Masse gerade angesagt sind. Das birgt aber auch Gefahren.

12 kommentar

14 dialog

18 dies & das

20 pro & contra

22 Bindungsprobleme

Florian Hellberg

30 Kalte Schnauzen in Bergnot

Klaus (Nik) Burger

40 Solo-Seilschaft

Christoph Schranz

50 Die feinen Unterschiede Susi Kriemler

58 Kurzschluss 2.0 Erwin Steiner

66 verhauer Achtung Seilende!

68 bergsönlichkeit

In Memoriam Robert Renzler

80 Heiße Liebe, kaltes Herz

Andi Dick

88 Brennpunkt: Kochen unter Extrembedingungen Alexandra Schweikart

94 Wenn’s wärmer wird, sollten wir vielleicht die Taktik ändern

Christina Schwann

104 Alles im blauen Bereich

Franziska Haack

112 Heiße Karten

Dominik Prantl

118 Überhitzt Protokolle von Gebi Bendler

124 lehrer lämpel T-Anker

126 alpinhacks Bremsknoten: Selbstrettung Gletschersspalte

130 medien

132 kolumne

n rubrik n unsicherheit n hitze

RespektAmBerg. So heißt die Initiative des Österreichischen Alpenvereins, mit der für ein natur- und umweltverträgliches Miteinander am Berg geworben wird. Auch Verhaltensempfehlungen zur klimabewussten Anreise, zum Dauerbrenner Müll am Berg oder zum Thema Wildtierstörungen sind Teil davon. Wie gelingt die Kommunikation derartiger Empfehlungen, ohne moralisierend an den Nerven der Zielgruppe zu sägen?

„Moralische Entrüstung ist der Heiligenschein der Scheinheiligen.“ Damit lieferte der legendäre Kabarettist Helmut Qualtinger eine mögliche Erklärung dafür, warum der erhobene Zeigefinger als Wegweiser im Nebel der Bevormundung gerne übersehen wird und deshalb als Kommunikationsmittel erster Wahl selten taugt. Wer kennt nicht die hitzigen Social-Media-Diskussionen, in denen vermeintliches Fehlverhalten anderer leidenschaftlich und schnell angeprangert wird? Allzu oft entpuppt sich diese Empörung aber als Selbstzweck. Es geht primär nicht um die gute Sache, sondern darum, sich in selbstgerechter Weise als moralisch erhaben darzustellen. Christian Seidel, Professor für Philosophische Anthropologie, sieht darin die Gefahr, dass sich die moralische Kritik selbst konterkariert und psychologische Abwehrreflexe hervorruft. Strenge Maßstäbe an das eigene Verhalten anzulegen sei löblich, man solle andere aber nicht mit diesen bedrängen oder bloßstellen.

Auch Vereine sollten sich vor moralischer Selbsterhöhung in Acht nehmen und zuerst vor der eigenen Tür kehren. Verhaltensempfehlungen müssen umsichtig kommuniziert werden, vor allem aber braucht es überzeugende Erklärungen. Denn häufig ist nicht mutwilliger Sittenverfall, sondern Unwissenheit die Ursache für konfliktträchtiges Verhalten und überhitzte Gemüter. Mit dem Booklet „Natur und Umwelt“, dem Sommer- und Winterquiz für Kurse und einem eLearning-Angebot ist RespektAmBerg vor allem eine Bildungsinitiative. Aufklären statt moralisieren! Auch das geschieht idealerweise mit Respekt.

Benjamin Stern, Mitarbeiter Abteilung Raumplanung und Naturschutz, Berg- und Skiführer

Risikomanagement?

Risikokompetenz!

Seit über 30 Jahren gehen wir zusammen skibergsteigen und haben aus kritischen Ereignissen gelernt, unsere Touren sauber zu planen, regelmäßig Informationen abzugleichen und Entscheidungen zu besprechen. In den letzten Tagen haben wir im anspruchsvollen Gelände unsere Wahrnehmung verfeinert und uns Stück für Stück ein umfassendes Bild der gegenwärtigen Schneeund Lawinensituation erarbeitet. Wir wollen schließlich nicht (mehr) ohne bewusste Entscheidung in gefährliche Situationen geraten.

Aber jetzt im steilen Gipfelhang ist es schlagartig und unvorhersehbar hart geworden – optisch kein erkennbarer Unterschied zum bisherigen Teil des Hanges. Wir bekommen die Harscheisen gerade noch ein paar Millimeter in den Schnee. Die potenzielle Sturzbahn ist an dieser Stelle mit Steinen durchsetzt. An Ski aus- und Steigeisen anziehen ist nicht zu denken. Ganz offensichtlich keine gute Situation mehr. Unser Risikomanagement hat versagt.

Oder doch nicht? Was wäre denn gutes Risikomanagement nach der gültigen ISO-Norm gewesen? Das Risiko im Gipfelhang vorab identifizieren und analysieren – haben wir gemacht. Wir haben es auch bewertet und uns beratschlagt. Und das für uns vorab identifizierbare Risiko haben wir bewusst akzeptiert. Aber das Absturzrisiko, dem wir uns schließlich aussetzten, mit sicher eintretenden ernsthaften Verletzungen als Konsequenz hätten wir vorab nicht akzeptiert. Dann wäre der Beginn des Gipfelhangs unser Umkehrpunkt gewesen. Waren wir deshalb leichtsinnig und unvernünftig?

Oder ist es vielleicht eher so, dass die Idee eines systematischen Vorab-Quantifizierens von Risiken nicht immer zu bergsteigerischen Situationen passt, weil wir häufig weder Eintrittswahrscheinlichkeiten noch Schadensausmaß ausreichend genau kennen? Und manchmal erkennt man die Gefahr erst, wenn man schon mittendrin steckt. Die Ideen des Risikomanagements sollten ein Baustein in unserem Umgang mit Risiken und Unsicherheiten sein. Aber sie passen nicht für alle Situationen. Wissen, Erfahrung, Selbstwahrnehmung und –reflexion, gepaart mit Demut, Selbstverantwortung und der Freiheit, für die eigene Person auch unvorhergesehene Risiken eingehen zu können, sind weitere Zutaten, um im Gebirge gut zu bewussten Entscheidungen zu kommen. Alles zusammen ergibt Risikokompetenz.

Vielleicht war unser Risikomanagement des Gipfelhangs mangelhaft, aber risikokompetent waren wir durchaus – und darauf kommt es beim Bergsteigen an.

Dr. Bernhard Streicher, DAV-Kommission Sicherheitsforschung, Psychologe, Risikoforscher

Wie man (nicht) stark bleibt am Berg

Echte Bergsportler sind harte Kerle. Sie trotzen Kälte und Sturm, ertragen zwölfstündige Touren mit 0,5 Dezilitern kaltem Wasser aus der Petflasche, ernähren sich von gesalzenen Erdnüssen und Käse, kippen nach der Eistour ihr eiskaltes

Getränk und dehnen nie, niemals ihre Muskeln in der Sichtweite anderer Hüttengäste. Als erfahrene Therapeutin für traditionelle chinesische Medizin, langjährige SAC- Tourenchefin und Ehepartnerin eines Bergführers läuten bei solchen Bildern regelmäßig die Alarmglocken. Denn spätestens wenn die gleichen Protagonistinnen mit chronischen Rückenschmerzen, Knie- oder Nierenbeschwerden in der Praxis auftauchen, wünschte ich mir mehr Bekenntnis zur Gesundheitsvorsorge im Bergsport. Gesunden Ernährungsgrundsätzen sind im Outdoor-Alltag gewisse Grenzen gesetzt, besonders wenn dieser beruflich ausgeübt wird. Dementsprechend gilt es, dem wichtigsten Hightech-Material, seinem Körper, vorbeugend die verdiente Aufmerksamkeit zu schenken.

Lösungsansätze, um Bergsport lange und gesund betreiben zu können, finden sich diesmal nicht in der Pharmaindustrie, sondern beispielsweise in der Lehre der gesunden Lebensführung, einem festen Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin (TCM). Dieses jahrtausendealte und umfassende Medizinsystem bietet nicht nur Abhilfe mittels Akupunktur bei chronisch kalten Händen. Das Wissen um Ernährungsgrundsätze und der Einsatz von Kräutern sind ebenso von großem Nutzen im Bergsport. Frischer Ingwer etwa vertreibt Kälte im Inneren des Körpers. Warum im Winter nicht mal ein paar Scheiben Ingwer in den heißen Marschtee werfen? Leicht gesüßt und mit Zitronensaft ergänzt ergibt dies den perfekten immunstärkenden Durstlöscher. Oder wie wäre es mit einer Bouillon auf der Hütte – und dann erst das Bier? Wer länger stark bleiben will, sorgt morgens am besten mit Porridge vor. Gekochter Hafer ist eine langsam fließende Kohlenhydratquelle und füllt den Tank exzellent den ganzen Tag zudem ohne Verdauungsstörungen. Wir konsumieren ohnehin zu viel Brot, was die Muskeln übersäuert und müde macht.

Wer oft friert oder sich erschöpft fühlt, muss an seiner Ernährungsund Lebensweise zwischen den Touren schrauben: Gekochte und ausgewogene Kost dreimal pro Tag, ausreichend Flüssigkeitszufuhr, weniger Stress und regelmäßig acht bis neun Stunden Schlaf beugen mancher Unbill vor.

Ein fernöstliches Sprichwort sagt außerdem: Man soll alles im Maß üben, sogar die Mäßigung.

Iris Kraaz, SAC-Tourenleiterin und Therapeutin für TCM und Akupunktur

Neues aus Südtirol

Liebe AVS-Funktionärinnen und -Funktionäre!

Viele von euch lesen bergundsteigen, weshalb wir diese Zeilen auch immer wieder nutzen, um euch über aktuelle alpine Themen des AVS zu informieren.

So stand Ende April die Diskussion rund um die Weiterführung des AVS-Projektes ALPINIST auf dem Programm. Gemeinsam mit jungen Südtirolern, ehemaligen und aktiven Teilnehmern sowie Bergführern wollen wir am zukünftigen Konzept arbeiten. Es wird spannend, was sich die nächste Bergsteigergeneration vom Alpenverein erwartet und wie sich die Jugend die Entwicklungen im Alpinismus vorstellt. Wir erhoffen uns, schon im Sommer der Landesleitung die Idee des ALPINIST-Projektes für die kommenden Jahre präsentieren zu können.

Das Referat Alpine Führungskräfte beheimatet Tourenleiter, AVSWanderführer und Gruppenleiter Mountainbike. Alle drei Gruppen haben nun ihren eigenständigen Ausschuss gebildet und kümmern sich um ihre spezifische Aus- und Weiterbildung. So wurde bereits die Ausbildung zum Gruppenleiter Mountainbike für dieses Jahr überarbeitet und erweitert. Die Abschluss-Ausbildung zum Tourenleiter wird diesen Sommer leider nicht organisiert, weil sich zu wenige Teilnehmer gemeldet haben. Es wurde entschieden, 2024 zwei Abschluss-Jahrgänge zusammenzulegen.

Eine der großen Herausforderungen war und bleibt die Weiterbildung, welche für alle alpinen Führungskräfte verpflichtend ist. Auch wenn die ehrenamtliche Tätigkeit in den Sektionen Vorrang hat und die persönliche freie Zeit beschränkt ist: Eine ständige Auseinandersetzung mit aktuellen Lehrmeinungen, alpinen Themen und Führungsmethoden sowie der Austausch mit Gleichgesinnten ist für jeden Einzelnen wichtig. Alle unsere Referate sind bemüht, jährlich ein attraktives Weiterbildungsangebot für ihre ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre auszuarbeiten. Der gemeinsame Appell richtet sich an jeden Einzelnen! Nutzt die Chance und klickt online das Kursangebot durch! Für jeden ist was dabei!

Wenn ihr dieses Heft in den Händen haltet, sind wir bereits voll in der Planung für 2024! Ihr habt eine gute Idee oder einen speziellen Wunsch für das Weiterbildungsprogramm? Wir freuen uns auf jede Anregung, die uns hilft, für euch das Richtige umzusetzen!

Stefan Steinegger, Mitarbeiter Referat Bergsport & HG und Ausbildung

bergundsteigen #123 / sommer

[FB-Kreuzklemmknoten] Im aktuellen Frühlingsheft 2023, #122, habt ihr unter „Sicher am Berg“ den Link zu den „Lernvideos Knoten“ des Österreichischen Alpenvereins veröffentlicht, dem ich sofort und mit großer Begeisterung für die didaktisch saubere Darstellung und das sympathische Auftreten der Akteure folgte, bis ich bei dem von euch so bezeichneten „Bandschlingen Klemmknoten“ ankam. Dort wird nach dem Prusikknoten und seinem umfangreichen Anwendungsspektrum ein „Kreuzklemmknoten“ mit Bandschlingen gezeigt, meilenweit weg in Machart und Effizienz von dem euch bestens bekannten „FB-Kreuzklemm“ des Franz Bachmann (siehe bergundsteigen #108/Herbst 19, S. 24–25). Das entscheidende „Bauteil“ des FB-Kreuzklemm, die doppelte und dadurch steife und offene Nahtschlinge wird leider nicht genutzt. Sie aber y erleichtert das schnelle Durchschlaufen und bewirkt, dass y bei Belastung die Klemmwirkung des Knotens voll zur Geltung kommt, y bei Entlastung der Knoten sofort gelöst ist und leicht verschoben werden kann.

2019 ereigneten sich bei Kursen von DAV-Sektionen zwei Abseilunfälle (ein Unfall tödlich). 2020 analysierte die DAV-Sicherheitsforschung unter Christoph Hummel mit seinem Team die beiden Unfälle und führte im Zentrum für Sicherheit und Ausbildung (ZSA) der Bergwacht Bayern mit deren Unterstützung weitergehende Untersuchungen durch. Die Ergebnisse hinsichtlich der Effizienz von verschiedenen Klemmknoten bei unterschiedlichstem Seil-, Schnurund Bandmaterial wurden in DAV-Panorama 4/2020 veröffentlicht. Kurz gefasst zeigte „die Dyneema-Bandschlinge mit 2,5-fachem FBKreuzklemmknoten das beste Ansprechverhalten“ als Hintersicherung sogar bei dünnen Seilen (dünne Zwillingsseile oder Hilfsleinen). Eine alte Erkenntnis wurde bei den Versuchsreihen bestätigt: Der Prusikknoten muss sauber gelegt sein, um seine optimale Wirkung zu erzielen. Wenn diese Sorgfalt fehlt, rauscht der Prusik durch. Diese peinliche Sorgfalt ist nach nun mehrjähriger Erfahrung der Bergwacht Bayern beim FB-Kreuzklemm nicht erforderlich; 1,5- oder 2,5-mal (je nach Seilstärke und Gewicht der möglichen Last) ohne besonderen Aufwand gewickelt hält der FB-Kreuzklemm zuverlässig. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass der FB-Kreuzklemm einmal geknüpft wie der Prusik in beide Richtungen hält.

Zusammengefasst: Der FB-Kreuzklemm ist sicher, leicht zu knüpfen und schnell zu lösen; er erfüllt das gleiche Anwendungsspektrum wie der Prusik. Darüber hinaus haben sich in der Kletterszene und der Bergrettung Bandschlingen weitgehend durchgesetzt und die Reepschnüre abgelöst. Somit gehört dem „heiß geliebten“ Prusikknoten sicher ein ehrenvoller Platz in der alpinen Geschichte, nicht aber im aktuellen alpinen Geschehen. Das sollte jedenfalls das Ziel von bergundsteigen sein. Empfehlung: Der Österreichische Alpenverein möge seine wertvollen „Lernvideos Knoten“ bei den Klemmknoten aktualisieren und dem FB-Kreuzklemm (endlich) den angemessenen ersten Platz in der Reihe der Klemmknoten zugestehen. Jost Gudelius, Oberst a. D., Berg- und Skiführer, Jachenau (D)

[Welches Seil wofür? #120] Herzlichen Dank für die super Berichte zum Thema Material und zu den Seiltechniken. Das ist jedes Mal spannend zu lesen. Im bergundsteigen #120 wurden im Artikel „Welches Seil wofür?“ die Empfehlungen

der österreichischen Bergführerausbildung für das Führungswesen u. a. für das Nachsichern von zwei Personen im Fels (Dreierseilschaft) dargestellt: „Für das Nachsichern in der Dreierseilschaft wird die Verwendung von Einfachseilen für beide Nachsteiger empfohlen“ bzw. „Seile mit Dreifach-Zertifizierung“. Die Verwendung von Halbseilen ist nur „in Ausnahmen möglich, keine Kanten, wenn Pendelgefahr unwahrscheinlich, Risikoabwägung Pro/Contra“. Zusätzlich wird erwähnt, dass laut Kenntnisstand des DAVSicherheitskreises „der Durchmesser zu den Seiltypen eine untergeordnete Rolle spielt.“ Also ein allgemeines NEIN für die Verwendung von Halbseilen in der Dreierseilschaft. In unserer ÖAV-Sektion verwenden wir das Buch „Seiltechnik“ von Michael Larcher und Heinz Zak (ÖAV) als Lehrmeinung in den Kletterkursen sowie beim Tourenführen. Aktuell die 8. Auflage 2019 –meines Wissens nach die neueste Auflage (Anmerkung der Redaktion: Es gibt inzwischen die 9. überarbeitete Ausgabe, 2022). Auch persönlich wende ich großteils die darin dargestellten Methoden an. Dort heißt es im Kapitel „Sichern in Mehrseillängenrouten“, S. 90: „Eine Dreierseilschaft wird mit zwei Halbseilen (...) gebildet. Dadurch können beide Nachsteiger unabhängig klettern und optimal gesichert werden“ sowie im Kapitel „Seilkunde“, S. 153: „Halbseile Anwendung: Dreierseilschaft“. Also ein unmissverständliches

JA für die Verwendung von Halbseilen in der Dreierseilschaft (Anm. d. Redaktion: Auch in der neuen Auflage von „Seiltechnik“ wurden diese Aussagen nicht verändert und sind weiterhin gültig.).

Auch im ÖAV Booklet „Alpinklettern“, 2. Auflage 2022, wird dies thematisiert. So heißt es im Kapitel „Seiltechnik, Seilschaft – Organisation & Kommunikation“, S. 181: „Die Dreierseilschaft klettert mit zwei Halbseilen, keinesfalls mit Zwillingsseilen. Dadurch können beide Nachsteigerinnen bzw. Nachsteiger unabhängig voneinander klettern und sind stets optimal gesichert.“ Allerdings wird im Kapitel „Ausrüstung – Dynamische Bergseile“, S. 55, Folgendes erwähnt: „Sind wir als Dreierseilschaft unterwegs, ist es nicht von Vorteil, extrem dünne Halbseile zu verwenden, da an jedem Strang eine Person hängt und diese nicht redundant über einen zweiten Strang gesichert ist. Deshalb greifen wir in diesem Fall zu robusteren Halbseilen mit Durchmessern ab 8,2 bis 8,5 Millimeter oder –noch besser – zu dreifach zertifizierten Einfachseilen, deren Durchmesser mittlerweile schon bei 8,5 Millimeter beginnen.“ Also ein JA für die Verwendung von dickeren Halbseilen in der Dreierseilschaft. Summa summarum ist es für mich nicht klar, ob eine Dreierseilschaft mit Halbseilen okay ist oder nicht? Was sollen wir nun nächstes Jahr im Kletterkurs lehren bzw. wie sollen wir bei geführten Touren sichern? Und kann/soll ich meine privaten 8.1-mmHalbseile weiterhin in einer Dreierseilschaft verwenden?

Florian Kulmer, ÖAV Sektion Anger

Florian Kulmer, ÖAV Sektion Anger

Vielen Dank für dein Nachfragen. Die Sache mit den Halbseilen ist grundsätzlich völlig klar und unmissverständlich: Ja, die EN 892 erlaubt das Nachsichern von einer Person an einem Halbseilstrang! Dass Verbände zusätzliche Empfehlungen für ihre eigenen Kurse abgeben, ist dabei völlig legitim. So kann selbstverständlich der österreichische Bergführerverband vorgeben, dass bei seinen Ausbildungskursen nur dreifach zertifizierte Seile zum Nachsichern einer Person zum Einsatz kommen; im Artikel wird auch begründet, warum. Wir vom Österreichischen Alpenverein verlangen hingegen bei unseren Kursen keine dreifach zertifizierten Seile (wenn jemand welche mitbringt, wird das zwar begrüßt, weil die Seile einfach viel

DIALED IN Perfekt eingestellt – BOA Dual Dial ermöglicht eine zonale Anpassung für einen präzisen Fit.

LOCKED IN Fest umschlossen –PerformFit™ Wrap erhöht die Laufgeschwindigkeit und Stabilität –wissenschaftlich erwiesen.

Zuverlässig – Performt selbst unter härtesten Bedingungen.

Erfahre auf BOAfit.com wie das BOA® Fit System Passform neu definiert.

Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

BOA® JACKAL II BOA® FLORIAN GRASEL BOA Pioneeruniverseller einsetzbar sind: eben als Einfach-, Halb- oder Zwillingsseile). In der Empfehlung, keine extrem dünnen Halbseile (zwischen 7,1 und 7,5 mm) für das Nachsichern einer Person zu verwenden, sondern stattdessen dafür zu robusteren Halbseilen mit einem Durchmesser zwischen 8,2 und 8,5 mm zu greifen (8,5 mm entspricht im Durchmesser den dünnsten dreifach zertifizierten Seilen, wobei auch die dynamische Dehnung mit ca. 30 % ziemlich ident ist), sehen wir keinen Widerspruch. Letztlich ist es ja nicht nur die scharfe Kante (da spielt tatsächlich die Vorspannung – also das Gewicht, das unten dranhängt – eine größere Rolle als der Durchmesser; vgl. Artikel „Schnittfestigkeit von Seilen“, https://edelrid.com/chde/ wissen/ knowledge-base/schnittfestigkeit-von-seilen), sondern sind es auch Faktoren wie Steinschlag, Beschädigung durch Eisgeräte etc. und letztendlich auch vor allem die psychologische Komponente, die uns für einen Nachsteiger zu einem robusteren Seil greifen lassen.

Gerhard Mössmer, Berg- und Skiführer, ÖAV Abteilung Bergsport[Zum Leserbrief von Peter Harlacher in #122 bezugnehmend auf Kolumne: Verschämt –unverschämt, #120] Lieber Peter, herzlichen Dank für die Zeit, die du dir für das Lesen des Textes und deine differenzierte Antwort genommen hast. Ich hoffe, dass ich mit meiner Replik wiederum einen Beitrag zu einem fruchtbaren Dialog leisten kann. Dazu würde ich gerne auf einen Unterschied hinweisen, den ich in meiner Kolumne vielleicht nicht deutlich genug herausgearbeitet habe: den Unterschied zwischen moralisch motiviertem Handeln und moralisierendem Denken. Ersteres stelle ich keineswegs in Frage, im Gegenteil. So habe ich zum Beispiel in meiner ersten Kolumne, die ich für bergundsteigen schreiben durfte (#114), darauf hingewiesen, dass „moralische Tatsachen“ (Markus Gabriel) eine Orientierungshilfe bieten können, wenn wir Handlungen nach richtig und falsch oder irgendwo dazwischen beurteilen wollen. Und in dem Text „Verschämt – unverschämt“, den du ansprichst, beurteile ich die Reisen von „Grüppchen gesponserter Athleten an irgendein Ende der Welt“ ja selbst nach moralischen Maßstäben, indem ich „das Argument, sie wollten Aufmerksamkeit erregen für die Probleme, die der Klimawandel mit sich bringt“, als „Witz“ bezeichne. Was ich also kritisiere, ist das moralisierende Denken und Sprechen derjenigen, die übertrieben nachdrücklich darauf hinweisen, was angesichts vielfältiger bedrohlicher Entwicklungen zu tun wäre, diese Maßstäbe aber nicht zu Leitfäden ihres eigenen Tuns machen. Ich bin überzeugt davon, dass dies kontraproduktiv, weil durchschaubar ist. Und eben gerade nicht moralisch motiviertes Handeln, sondern lediglich gepredigte Moral. Was ich dagegen keinesfalls kritisieren wollte, ist „moralisches Denken in Verbindung mit klimaschädigendem Verhalten“, wie du schreibst. Ich hoffe, dass meine Position jetzt deutlicher geworden ist. Und natürlich verstehe ich deine Zeilen nicht als Moralpredigt, weil sie die Übereinstimmung deines Handelns und Denkens zeigen. In diesem Sinne bedanke ich mich auch für dein Angebot, zusammen durch das Ybbstal zu radeln. Sollte ich einmal in der Gegend sein, nehme ich es gerne an.

bin ich heil froh und erleichtert, dass dieses Unglück glimpflich endete und wünsche allen weiterhin tolle Touren und gesunde Heimkehr. Aufgefallen ist mir zunächst eine Art Airbag-Effekt: Vom Airbag wird vermutet, dass er dazu verleiten kann, härter an die Grenzen zu gehen und allenfalls mehr zu riskieren. Gilt Gleiches auch für das GPS? Neigt der Alpinist dazu, bei Bedingungen zu Touren aufzubrechen, die ohne dieses Gerät nicht zu bewältigen wären und somit (zu) hart an die Grenzen des Möglichen zu gehen? So richtig hängen geblieben bin ich aber am Satz: „Die Ausrüstung war perfekt.“ Da steht doch „...das Handy zur Orientierung zücken...“. Das Handy zur Navigation?

Wir lesen in diesem Heft oft über die Grenzen dieser eierlegenden Wollmilchsau-Geräte, konzipiert zum Telefonieren, Filme-Gucken, Gamen, Nachrichten-Checken und ganz neben bei noch zur Standortbestimmung. Sie leeren ihren Akku in Windeseile, schalten um null Grad auch bei vollem Akku aus, stören das LVS und dann noch dieser unsägliche Touchscreen: Jede Schneeflocke und jeder Wassertropfen kann als Fingertouch interpretiert werden und die Bedienung bei Niederschlag unmöglich machen. Und sie haben einfachste Satelliten-Empfangssysteme. „Keine Satelliten sichtbar –befinden Sie sich in einem Gebäude?“, musste ich mal auf dem Claridengletscher im dichten Schneegestöber bei einem (sehr alten) Markengerät lesen – das hätte ein Handy bestimmt nicht besser gemacht. Ein richtiges Outdoorgerät namhafter Hersteller ist auch mit Handschuhen und bei Niederschlag zu bedienen, hat optimierte Antennen und Elektronik, läuft bei minus 20 Grad Stunden oder gar tagelang und ist mit zwei einfachen Reservebatterien gut zu retten und stört nebenbei das LVS nicht. So ein Gerät schaltet man nicht ständig aus, um es zu schonen, ärgert sich nicht an der zeitraubenden Bedienung, sondern man hängt es bei kritischer Orientierung vor und lässt es laufen, so dass eine Kursabweichung auch sofort bemerkt wird (wie auch die Höhenabweichung).

Nein, das Handy als Navigationsgerät ist bestimmt keine perfekte Ausrüstung – siehe auch Pigne d'Arolla. Und damit es auch noch geschrieben steht: Natürlich sind immer Karte, Kompass, unabhängiger Höhenmesser sowie die gedruckte Karte dabei (Backup, „Fluchtwege“ finden). Dem Autor gebühren auf jeden Fall Dank und Anerkennung für den lehrreichen Artikel und den Mut, so offen zu schreiben und uns an seiner Erfahrung teilhaben und mitdenken zu lassen.

Fabio Vassalli, Brugg (CH) Tom Dauerz m

[19 Minuten] Als qualifizierter Experte für Tastatur- und Sofa-Alpinismus sei es mir vergönnt, Gedanken zum eindrücklichen Artikel „19 Minuten“ (#122) zu äußern. Erst mal

Danke für deine umfassende Analyse. Wir teilen deine Einschätzung nur teilweise. Mag deine Kritik, was Handy betrifft, in vielen Situationen zutreffen, so war die Wahl des Handys als Navigationsmittel in diesem Fall aber nicht unfallkausal, wie der Verunfallte Chris Semmel bestätigt. Das Handy als Navigationsmittel hat Vor- und Nachteile, auf die in Ausgabe #119 detailliert eingegangen wurde. Die Akkuund Navigationsleistung von Handys hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Nicht jedes Handy schaltet bei null Grad sofort aus und im Flugmodus lässt sich mit den meisten Geräten auch problemlos einen Tag lang navigieren (und dann gäbe es noch zusätzliche Powerbanks/Akkuhüllen). Diesbezüglich bilden deine Aussagen nicht mehr den letzten Stand der Technik ab. Zudem hat inzwischen sowieso jede:r immer ein Handy zum Telefonieren als Notfallausrüstung dabei und durch die sehr einfach zu bedienenden Karten- und Tourenplanungsapps wird es sich deshalb auch mehr und mehr als Navigationsgerät durchsetzen. Klar, das, was du zur

Bedienbarkeit mit Handschuhen und bei Regen und Schneefall schreibst, ist völlig richtig und da stimmen wir vollinhaltlich zu. Unter Extrembedingungen ist ein GPS-Gerät das Mittel der Wahl. Wir selbst führen bei anspruchsvolleren Führungstouren immer ein herkömmliches GPS-Gerät als Backup im Rucksack mit. Tatsächlich gebraucht haben wir es in letzter Zeit aber – ehrlich gesagt – nicht oft. Gebi Bendler und Gerhard Mössmer, Berg- und Skiführer

k[Kletterausrüstung recyceln] Mangels besserer Idee, wer dazu Informationen hat, und da ich mir vorstellen kann, dass auch andere Kletter- und Bergsportbegeisterte sich für die Thematik interessieren und es damit ggf. ein Artikel wert wäre: Wie kann ich als Einzelperson, aber auch z. B. als Materialwart einer Sektionsklettergruppe ausgesondertes Material (von Seilen, über Reepschnurstücke bis zur Hardware, ob Karabiner oder Helme und Klettergurte) einem Recyclingprozess zuführen? Eine Entsorgung in der gelben Tonne in Deutschland dürfte ja mangels „Grünem Punkt“ kaum das Richtige sein. Im Bereich Bekleidung hat sich ja sehr viel in den letzten Jahrzehnten getan. Auch bei den Produktionsstandards. Bei der Ausrüstung vermisse ich dies aber sehr. Ich weiß, dass es früher in einer meiner Stammkletterhallen zumindest eine „Recycling-Tonne“ für Seile gab, aber auch das ist Geschichte. Das einzige, was ich derzeit finde, ist folgende Initiative: www.newseed.de. Was für die Nordlichter aber auch nur über Versand geht. Die Hardware bleibt da leider vollkommen außen vor. Übersehe ich da was? Gibt es da Entwicklungen? Oder Bestrebungen der Hersteller und/oder der Verbände, da was voranzubringen? Steffen Arns (D)

Gemeinsam mit der panorama-Redaktion sind wir dran, den Status quo zu diesem Thema zu recherchieren und in einem Artikel zusammenzufassen. Welche Initiativen gibt es? Welche Firmen machen konkret was? Ideen, was wir als alpine Vereine tun könnten, bitte an uns schicken (redaktion@bergundsteigen.com). Mehr dazu demnächst auf www.bergundsteigen.com

Gebi Bendler

Gebi Bendler

s[Südtiroler-Stand statt Quad-Anchor] Ich habe gesehen, dass Gerhard Mössmers Antwort auf meine Frage zum Quad Anchor abgedruckt wurde (#122, S. 12), was mich sehr gefreut hat! Ich muss trotzdem eine kleine Anmerkung nachschieben: Ich glaube das Bild „Der Quad-Anchor in der Anwendung“ auf Seite 12 zeigt eher einen Südtiroler Stand mit 2 Schnappern :-). Paul (D)

DIALED IN Perfekt eingestellt – Fein anpassbar für eine präzise Passform.

LOCKED IN Fest umschlossen – Eine eng anliegende, sichere Passform bietet mehr Stabilität im Fußgelenk.

CONFIDENT

Zuverlässig – Performt selbst unter härtesten Bedingungen.

Da ist uns leider im letzten Layoutschritt ein falsches Bild hineingerutscht. Du hast natürlich völlig Recht. Entschuldige bitte den Fehler!

Erfahre auf BOAfit.com wie das BOA® Fit System Passform neu definiert.

BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

BOA® FIT SYSTEM MAX BERGER BOA Pioneer G-TECHVom 1. bis zum 12. August 2023 trifft sich die internationale Sportkletterelite in der Schweiz, um bei den Weltmeisterschaften ihre neuen Titelträger:innen zu küren. Rund 750 Athlet:innen aus mehr als 50 Nationen werden sich dabei in der PostFinance-Arena und der Curlinghalle Bern in den Disziplinen Boulder, Lead, Speed und Boulder & Lead messen – mittendrin werden auch die Weltmeisterschaften im Paraklettern, dem Klettern für Menschen mit Behinderungen, ausgetragen.

Zusätzlich zum WM-Spektakel, zu dem mehr als 55.000 Zuschauende erwartet werden, gibt es eine ganz besondere sportliche Würze: Neben den Medaillen für die WM-Titel werden die ersten Startplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben. Es steht dementsprechend viel auf dem Spiel und spannende Wettkämpfe sind garantiert!

Info: www.bern2023.org oder auf Social Media über den Hashtag #berntoclimb.

Die gefälschten Schnallen sind von den originalen Cobra-Schnallen kaum zu unterscheiden, da sie sämtliche Original-Kennzeichnungen aufweisen (Firmenlogo, Chargennummer, europäisches Prüfzeichen). Allerdings brechen sie schon bei geringen Belastungen und stellen ein immenses Risiko dar. AustriAlpin bittet darum, Cobra-Schnallen nur von vertrauenswürdigen Quellen zu beziehen.

Info: nopiracy@austrialpin.com

Wild Country Superlight Rocks, die vor Januar 2023 hergestellt wurden, können an der Quetschverbindung des Kabels, das sich unter der Banderole mit der Kennzeichnung befindet, korrodieren. Vor allem dann, wenn sie über längere Zeit maritimer Umgebung oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch die Korrosion verringert sich die Bruchlast des Kabels erheblich. Wild Country bittet darum, diese Keile ab sofort nicht mehr zu benutzen und sich mit der Firma in Verbindung zu setzen, um einen Austausch der Keile zu organisieren. Betroffene Produkte: „Superlight Rocks“ (Code 40-RSL) und „Rocks Set 1-6“ (Code 40-RSLSET).

Seriennummern: 01A1117, 01A1217, 01A1219, 03A1219, 02A0221 (steht auf der Banderole) Kontakt zur Einsendung des Produktes unter:

SuperlightRockRecall@wildcountry.com

Ortovox ist auf ein technisches Problem aufmerksam geworden. In seltenen Fällen wirkt sich dieses Problem auf das Aufblassystem des Airbags aus und verringert dessen Schutzwirkung. Von dem LiTRIC-System selbst geht keine Gefahr aus. Aus Sicherheitsgründen bittet Ortovox, den AVABAG LiTRIC in lawinengefährdetem Gelände nicht mehr zu benutzen und ihn zurückzusenden.

Betroffene Produkte: AVABAG LiTRIC TOUR, AVABAG LiTRIC FREERIDE, AVABAG LiTRIC ZERO inklusive Zip-ons.

Einsendung des Produktes: Käufer:innen bei Ortovox online werden automatisch kontaktiert. Wer im Fachhandel gekauft hat, kann den Rucksack direkt in den Laden zurückbringen (mit Kaufbeleg).

Aufgrund eines Materialfehlers kann bei einzelnen Lawinenschaufeln das Schaufelblatt nicht korrekt in den Schaft eingerastet werden. Vom Mangel betroffene Lawinenschaufeln können bei einer Lawinenrettung nicht als Rettungsgerät eingesetzt werden. Betroffene Lawinenschaufeln werden kostenlos repariert. Es handelt sich ausschließlich um Produkte, die ab November 2021 produziert wurden. Mammut bittet, diese nicht mehr zu verwenden und die Schaufel gemäß Anweisungen auf die Fehlfunktion zu überprüfen. Bei einer Fehlfunktion ist die Schaufel zur Reparatur an die Mammut Sports Group AG zurückzusenden oder in einem Mammut-Shop abzugeben. Die Portokosten werden zurückerstattet.

Betroffene Produkte: „Alugator Ride 3.0 Hoe“ sowie „Alugator Ride SE“. Letztere ist Bestandteil des Barryvox Package, des Barryvox S Package und des Barryvox Package Tour.

Seriennummern: 1121, 1221, 0322

Info: customerservice@mammut.ch

Anleitung zur Kontrolle: https://mammut.prezly.com/ vorsorglicher-kontrollaufruf-schaufel-verschluss-arretierung

Rückruf Ortovox „Avabag Litric“

Rückruf Mammut-Lawinenschaufeln

Seriennummer: 0322 (links)

Seriennummer: 1221 (rechts)

Weniger fliegen, mehr Freiheit. Wer den Leuten ihr Leben lässt, wie es ist, wer sich gegen „Verbote“ ausspricht und für die „Freiheit“ starkmacht, entledigt sich jedes Ideologie-Verdachts. Er ist schließlich nicht der Sauertopf, der anderen was vorschreiben will, auch nicht für den Klimaschutz. Es gehört zur Rhetorik unseres Konsum- und Lebensstils, diesen als zeitlose Normalität auszugeben. Jeder Ruf nach Regelung und Beschränkung darf indes als „öko-radikal“ etikettiert werden. Diese Logik ist unbewusst in viele Köpfe eingesickert. Sie versteckt sich verbrämt auch in dieser Behauptung: „Wir ältere Bergsteiger können doch jetzt den jüngeren das Fliegen nicht verwehren.“ Doch ökologische Grenzen lassen sich nicht durch Sprache aus der Welt schaffen. Physik lässt sich nicht überrumpeln. Die Folgen der Erderwärmung mit Hitzewellen,

in jeden Winkel und jede Ritze unseres Lebens eindringen. DAV, ÖAV, AVS und SAC sind in der Gesellschaft wichtige Player und Multiplikatoren. Sie haben zusammen mehr als 2,3 Millionen Mitglieder. Alle vier Vereine haben Strategien zum Klimaschutz entwickelt – oder sind dabei –, was die Treibhausgas-Bilanzen der Vereine selbst angeht. Den ambitioniertesten, weil messbaren Plan hat der DAV, der Klimaneutralität bis 2030 erreichen will. Natürlich, Alpenvereine können ihre Mitglieder damit nicht hindern, privat ins Flugzeug zu steigen. Aber sie können auf deren Bild vom Bergsteigen Einfluss nehmen. Als Naturschutzverbände stehen sie sogar in der Pflicht, auf ihre Mitglieder einzuwirken, weniger zu fliegen. In den Satzungen aller Alpenvereine sind Natur- und Umweltschutz als Ziel und Zweck verankert. So steht in den Statuten des DAV, dass Schutz und Pflege der Natur in den Alpen „insbesondere bei der Ausübung des Bergsteigens“ zu erfolgen hat. Der ÖAV versteht sich gar als „Anwalt der Alpen“. Und der AVS verpflichtet sich zu „Natur- und Landschaftsschutz im Sinne von Sensibilisierung, Vorbild und aktiver Betätigung“. Kleine Erinnerung: Jeder, der Mitglied in einem Alpenverein ist, hat der jeweiligen Satzung zugestimmt und sie damit unterschrieben.

Bei ihren Tourenprogrammen sollten die Vereine Flugreisen reduzieren. An die Stelle müssen Destinationen rücken, die per Zug erreichbar sind. Der Orient-Express war übrigens nicht nur ein berühmter, sondern auch ein erfolgreicher Zug. Natürlich, eine Schienenreise dauert länger. Na und? Es gibt kein

auch aus der Identität „Alpinist“ lassen sich nicht einfach Privilegien ableiten. Die Selbstverständlichkeit, mit der Bergsteiger:innen ins Flugzeug steigen, muss verschwinden. Eine Rechtfertigung für Fernreisen ist, sie würden Menschen Augen und Herzen öffnen für andere Kulturen. Stimmt, die Begegnung mit fremden Lebensweisen und Landschaften kann Reisende tief berühren. Im besten Falle ist das Erlebte ein Anstoß, den eigenen Lebensstil in Frage zu stellen und sich in der Völkerverständigung zu engagieren. Das wäre aber mehr, als über dem Balkon eine Gebetsfahne zu drapieren. Gegen die Erfüllung ein, zwei solcher Herzenswunsch-Reisen oder einen internationalen Austausch ist nichts einzuwenden. Es darf nur nicht zur Wiederholungstat werden. Mit der Klimakrise steht alles auf dem Spiel. Alles. Noch können wir die schlimmsten Folgen abmildern. Einschränkung bedeutet daher nicht Gängelung, sondern die Bewahrung von Freiheit für all jene, die nach uns kommen. Politik ohne Physik ist Fantasiepolitik. Das gilt auch für Vereinspolitik.

Margarete Moulin ist freie Journalistin und lebt südlich von München. Sie schreibt unter anderem für die „Zeit“ und die „taz“ und war Redakteurin bei der von Michael Pause geleiteten Zeitschrift „Berge“. Sie ist Autorin des Handbuches „Schreiben über die Klimakrise. Berichterstattung in einer heißer werdenden Welt“, welches Journalist:innen dabei unterstützen soll, kompetent und verständlich über das Thema zu informieren.

Margarete Moulin ist freie Journalistin und lebt südlich von München. Sie schreibt unter anderem für die „Zeit“ und die „taz“ und war Redakteurin bei der von Michael Pause geleiteten

Wschmalen Grat. Es ist schwierig, über ein so stark polarisierendes Thema zu schreiben. Auch ich habe mit dem Thema zu hadern und kann mich nicht kategorisch auf eine Position festlegen. Der Klimawandel ist real, die Situation ist dramatisch. Wir alle müssen unseren Beitrag leisten, um die Katastrophe doch noch zu verhindern bzw. den Schaden einzudämmen!

Die Alpenvereine, die in erster Linie ja Bergsteigervereine sind, sitzen hier zwischen den Stühlen. So haben sie doch auch den Naturschutz als wichtigen Baustein in ihren Leitlinien fest verankert. Die Vereine haben hier einen massiven Interessenkonflikt, der diskutiert werden muss.

Trotz fortwährender Warnungen des Weltklimarats hat das Thema Klimaschutz jahrzehntelang wenig Beachtung gefunden. Jetzt, um fünf nach Zwölf, wird wieder einmal verlangt, dass es die jungen Generationen richten, indem sie Flugreisen in die weite Welt kategorisch ausschließen sollen. Karawanen von Autos wälzen sich am Wochenende in die Berge, Hubschrauber beliefern die Hütten für die Gäste, Wanderwochen werden auf fernen Inseln organisiert. Komfort wie warme Duschen und üppige Menüs sind auf Schutzhütten zum Standard geworden. Alles klimaschädlich. Mehr oder weniger Notwendigkeiten, das ist klar. Doch weil wir jetzt das Klima retten müssen, verdonnern wir einfach die Jugend dazu, darauf zu verzichten, sich die Welt anzusehen. Sie sollen diese Handvoll an Flugreisen einsparen und wir tun so, als wäre damit das Problem gelöst.

möchten das Klima schützen. Aber sollen wir deswegen unser Leben stoppen? Wollen wir einen der Gründe der Existenz der Vereine beschneiden? Wir sind eben auch Alpinist:innen. Wir suchen die Herausforderung am Berg, wir suchen Wege, die unmöglich erscheinen, die noch niemand gegangen ist, fernab jeglicher künstlich geschaffener Illusion von Sicherheit. Manchmal führt uns diese Suche in die weite Welt, auch deswegen, weil manches bei uns nicht mehr möglich ist und weil viele große Herausforderungen nur anderswo zu finden sind.

Fliegen wir deswegen ständig? Nein. Aber manchmal geht es nicht anders. Diese Reisen erweitern unseren Horizont – besonders durch das Kennenlernen fremder Kulturen und Lebensweisen, die oft einen kleineren ökologischen Fußabdruck haben. Besonders für junge Menschen ist dieses Eintauchen in das Fremde, diese Lebensschule, wichtig. Nicht zuletzt bauen die Menschen, die durch unseren Tourismus leben, auf unsere Besuche. Klar, das Zeigen mit Fingern auf andere wird keine Probleme lösen. Was für die eine Bevölkerungsgruppe entbehrlich ist, ist für die andere wichtig und Teil ihres Lebens. Die Erzählungen über die Berge dieser Welt mit ihren Abenteuern haben bereits Generationen vor uns beeinflusst. Die Menschen werden ihre eigenen Ziele und Abenteuer auch in der weiten Welt suchen. Ob mit oder ohne Alpenvereine.

Die Vereine sollten mit ihren Aktionen Multiplikatoren für die Gesellschaft schaffen. Geben wir hier die Möglichkeit aus der

nistischen Aktionen in der Ferne mitzugeben? Sollten wir nicht viel mehr alles umfassend betrachten? Jede Aktion auf ihre Klimafreundlichkeit untersuchen, um klimabewusste Entscheidungen zu treffen und dort zu sparen, wo es geht und sinnvoll ist?

Vielleicht sollten wir die Frage für uns klären: Wenn wir schon wissen, dass Flugreisen den Klimawandel antreiben, warum glauben wir sie trotzdem unternehmen zu dürfen und was tun wir dafür, um den Schaden in Grenzen zu halten und ihn auszugleichen?

Peter Warasin ist Alpenvereinsfunktionär in Südtirol (Mitglied der Fachgruppe Tourenleiter, der Arbeitsgruppe IKT, des Fachausschusses Ausbildung und der Arbeitsgruppe Klimaschutz), Informatiker und begeisterter Alpinist. ■

Seilverbindungsknoten beim Abseilen. Es gibt diverse Szenarien beim Abseilen, in denen zwei Seile verbunden werden müssen: erstens, um die ganze Länge von Doppelseilen nutzen zu können. Zweitens für eine Seilverlängerung bei Bergemanövern. Oder drittens, wenn im Aufstieg mit Einfachseil geklettert und in Kombination mit einer dünnen Hilfsleine abgeseilt wird. Die Diskussion, welcher Knoten sich dafür am besten eignet, ist alt und wird in verschiedenen Ländern, verschiedenen Verbänden, verschiedenen Bergsportdisziplinen und der professionellen Höhenarbeit jeweils anders beantwortet. Im Folgenden werden die Festigkeiten sowie Vor- und Nachteile der meistverbreiteten Seilverbindungsknoten beleuchtet und es wird auf das Verbinden von Seilen unterschiedlicher Durchmesser eingegangen.

Lasten beim Abseilen

Um die Eignung eines Knotens zum Verbinden von Seilen bewerten zu können, stellt sich zunächst die Frage, welche Kräfte beim Abseilen auftreten. Die exakte Kraft hängt vom Gewicht der oder des Abseilenden, der Art des Seils und vom Verhalten beim Abseilen ab.

In Versuchen wurden die Kräfte gemessen, die auf die Umlenkung wirken, wenn eine 86 kg schwere Person abseilt. Ein exemplarischer Kraft-Zeit-Verlauf ist in Abb. 1 dargestellt. Kurze Kraftspitzen entstehen, wenn man sich ruckartig in das Abseilgerät fallen lässt oder bei einem heftigen Ruck beim Abseilen („Durchsacken“). Diese Kraftspitzen erreichen maximal 2,6 kN, also etwa das Dreifache des Körpergewichts der oder des Abseilenden. Höhere Werte sind fast nur

Kräfte am Fixpunkt beim Abseilen einer 86 kg schweren Person

durch einen Sturz in das Abseilgerät möglich. Die Versuche wurden mit verschiedenen Sicherungsgeräten und Seilen wiederholt und die Kräfte wurden auch mit einem Seil mit geringer Dehnung nach EN 1892 nicht überschritten.

Beim gleichmäßigen Abseilen bewegen sich die Kräfte um das Körpergewicht, also ca. 0,9 kN. Diese Unterscheidung macht deshalb Sinn, da Seilverbindungsknoten zum Teil die Eigenschaft haben, bei einer konstant wirkenden Kraft zu rollen und sich dagegen bei nur kurz wirkenden Kraftspitzen zuzuziehen, ohne zu rollen. Umgerechnet auf eine 120-kg-Person sollten beim freihängenden Abseilen auf die Umlenkung maximal 3,6 kN und eine Dauerlast von 1,2 kN wirken. Im Einzelstrang wirkt die gesamte Last auch auf den Seilverbindungsknoten. Wird im Doppelstrang abgeseilt, wirkt auf den Seilverbindungsknoten nur die halbe Last.

ruppiges Durchsacken beim Abseilen

Florian Hellberg ist Physik-Ingenieur, B ergund Skiführer und arbeitet bei Edelrid im Bereich Forschung und Ausbildung. Er ist Mitglied im VDBS Bergführerlehrteam und w ar langjähriger Mitarbeiter bei der Sicherheitsforschung des DAV.

Fallenlassen ins Abseilgerät

dauerhafte Last, die beim Abseilen wirkt

Last am Ankerpunkt beim Abseilen einer 86-kg-Person mit einem MEGA JUL im Doppelstrang mit einem Seil mit 8,9 mm Durchmesser nach EN 892. An jedem Seilstrang wirken 50 % der Kraft.

Diese Seilverbindungsknoten wurden auf ihre Festigkeit hin getestet.

Sackstich Achter doppelter Spierenstich zwei Sackstiche Paketknoten

Dass der Seilverbindungsknoten hält, ist Grundvoraussetzung. Darüber hinaus ist es für die Praxis wichtig, dass der Knoten beim Abziehen des Seils und am Umlenker möglichst wenig zum Verklemmen neigt. Asymmetrische Knoten, wie Sackstich, Achter und Paketknoten, können auf die Seite mit weniger Struktur rollen und neigen deshalb weniger dazu, an Felskanten hängen zu bleiben. Je kleiner der Knoten ist, desto engere Risse kann er durchrutschen.

Folgende Knoten zum Verbinden von Seilen wurden überprüft: Sackstich, Achter, doppelter Spierenstich, zwei Sackstiche hintereinander und Paketknoten.

Methode. Die Knoten wurden mit min. 30 cm langen Seilenden sauber gelegt (ohne Kreuzungen) und an allen vier Enden festgezogen. Die Belastung der Knoten erfolgte zwischen zwei Schlingscheiben mit 180 mm Durchmesser und einer Geschwindigkeit von 1000 mm/min. Bestimmt wurde die Kraft, bei der es zu einem ersten Rollen des Knotens kam („1. Rollen“). Wenn der Knoten über die Enden hinausrollte, wurde die höchste Kraft ermittelt, die beim Rollen des Knotens auftrat („Rollen“). Wenn es zu einem Bruch des Seils kam, wurde die höchste Zugkraft vor dem Bruch angegeben („HZK“). Die angegebenen Werte sind die Mittelwerte aus drei Versuchen.

Sackstich (links) versus doppelter Spierenstich (rechts) – der Sackstich rollt leichter über Felskanten. Asymmetrische Knoten neigen weniger dazu, an Felsvorsprüngen und -kanten hängen zu bleiben.

Je kleiner der Knoten ist, desto leichter kann er durch enge Risse rutschen. Sackstich (links) versus Achter (rechts) – der kleinere Sackstich rutscht leichter durch enge Risse als ein Achter oder Paketknoten.

SWIFT 48 PRO DRY 8,9 mm Durchmesser

Einfach-, Halb- und Zwillingsseil nach EN 892 mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 18,1 kN:

Rollen, dann Bruch

Bruch ohne Rollen

erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch

Zuziehen/Rollen, dann Bruch

SWIFT 48 PRO DRY 8,9 mm

Knotenfestigkeiten SWIFT 48 PRO DRY 8,9 mm Durchmesser; Einfach-, Halb- und Zwillingsseil nach EN 892 mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 18,1 kN.

CANARY PRO DRY 8,6 mm Durchmesser

Einfach-, Halb- und Zwillingsseil nach EN 892 mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 16,8 kN:

dann Bruch Bruch ohne Rollen

erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch Zuziehen/Rollen, dann Bruch

Gebrauchtes CANARY PRO DRY 8,6 mm Durchmesser

Einfach-, Halb- und Zwillingsseil nach EN 892 mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 17,6 kN:

Rollen/Zuziehen, dann Bruch im Knoten

einmaliges Rollen, dann Zuziehen bis Bruch

Zuziehen bis Bruch

erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch

Zuziehen/Rollen, dann Bruch

APUS PRO DRY 7,9 mm Durchmesser

Nach EN 892; Halb- und Zwillingsseil mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 15,1 kN:

rausgerollt Rollen, dann Bruch Bruch ohne Rollen

erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch

dann Bruch

Gebrauchtes APUS PRO DRY 7,9 mm Durchmesser

Nach EN 892; Halb- und Zwillingsseil mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 14,7 kN:

Rollen/Zuziehen, dann Bruch im Knoten

einmaliges Rollen, dann Zuziehen bis Bruch

Zuziehen bis Bruch

erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch

Zuziehen/Rollen, dann Bruch

SKIMMER PRO DRY 7,1 mm Durchmesser

Halb- und Zwillingsseil nach EN 892 mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 13,3 kN:

Sackstich

RAPLINE PROTECT PRO DRY 6,0 mm Durchmesser

Nach EN 564 mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 11,0 kN:

Rollen, dann Bruch

Bruch ohne Rollen

erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch

Zuziehen/Rollen, dann Bruch

rausgerollt

Rollen, dann Bruch

Bruch ohne Rollen

erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch

Zuziehen/Rollen, dann Bruch

PROSTATIC SYNC TEC 10,5 mm Durchmesser

Nach EN 1891 Typ A mit einer Ausgangsfestigkeit (Knoten) von 34,5 kN:

In Bezug auf die Festigkeit erreicht der doppelte Spierenstich die höchsten Werte; selbst beim Verbinden von zwei RAPLINES noch 6,9 kN. Der Achterknoten fängt bei den niedrigsten Kräften an zu rollen, was nicht optimal ist. Der Sackstich rollt aus den meisten Materialien heraus, ist aber der kleinste und ein asymmetrischer Knoten und bietet damit die kleinste Verhängungsgefahr. Der Paketknoten rollt wenig und liegt von der Festigkeit zwischen Achter und Spierenstich, ist aber relativ groß.

Einfluss vom Gebrauch: Die im Versuch gebrauchten Seile waren etwa fünf Jahre mittelhäufig beim Klettern am Felsen im Einsatz. Durch den Gebrauch ist der Seilmantel rauer im Vergleich zu neuen Seilen, denn die Imprägnierung ist abgenutzt und der Mantel leicht aufgepelzt. Knoten neigen weniger stark zum Rollen. Dieser Effekt wird bei Seilen im Gebrauch für gewöhnlich eintreten. Die Festigkeit der Knoten war bei diesen Seilen nicht nennenswert reduziert. Die Festigkeitsreduktion hängt aber von der Art des Gebrauchs sowie vom genauen Zustand eines Seils ab und die Ergebnisse lassen keine allgemeingültigen Rückschlüsse zu.

Für eine Bewertung stellt sich die Frage, wie viel ein Seilverbindungsknoten halten muss. Mit den Ergebnissen aus den Abseilversuchen lassen sich folgende Anforderungen ableiten: Seilverbindungsknoten, die bei 2 kN noch nicht zu rollen anfangen und bei 5 kN noch nicht reißen, bieten für das Abseilen/Ablassen einer 120-kgPerson im Einfachstrang immer noch einen Sicherheitspuffer von etwa Faktor 1,5 für den Fall einer „worst case“-Anwendung. Im Doppelstrang wird die Last auf den Knoten halbiert und Seilverbindungsknoten, die bei 1 kN noch nicht zu rollen anfangen und bei 2,5 kN noch nicht reißen, bieten ebenso einen Sicherheitspuffer von etwa Faktor 1,5 für den Fall einer „worst case“-Anwendung.

Alle Seilverbindungsknoten mit Einfachseilen erreichten bei den Versuchen die Anforderungen für eine 120-kg-Person im Einzelstrang. Bei einer Seilverbindung mit Einfachseil und RAPLINE PROTECT werden die Anforderungen knapp erreicht. Mit den Halbseilen werden mit dem Sackstich die Anforderungen fürs Abseilen im Doppelstrang erreicht, für das Arbeiten im Einfachstrang bieten sie zu wenig Puffer.

Mit dem doppelten Spierenstich ist man in puncto Festigkeit auf der sicheren Seite. Allerdings birgt das Verhängen des Seils in der Gesamtbetrachtung des Abseilvorgangs enorme Gefahren und Nachteile. Deshalb hat der Sackstich seine Berechtigung als Seilverbindungsknoten. Er bietet für das Abseilen/Ablassen im Doppelstrang genügend Festigkeit und neigt weniger zum Verhängen. Beim Abseilen/Ablassen im Einzelstrang mit dünnen, glatten Halbseilen macht es Sinn, den Sackstich durch einen zweiten vor dem Herausrollen zu sichern.

Extrem wichtig bei allen Seilverbindungsknoten ist es, die Seilenden ausreichend lang zu lassen (ca. 30 cm) und den Knoten an allen vier Seilenden ordentlich zuzuziehen. ■

Der Sackstich bietet für das Abseilen im Doppelstrang genügend Festigkeit. Mit dünnen und glatten Seilen macht es Sinn, den Sackstich mit einem zweiten gegen das Herausrollen zu sichern.

Foto: Bergwacht Berchtesgarden

Foto: Bergwacht Berchtesgarden

Hundewanderführer1 , Hundekurse für Bergsteiger2 und omnipräsente, allumfassende mediale Tipps für bergbegeisterte Hundebesitzer3. Notrufe über kalte Schnauzen in Bergnot bleiben da nicht aus, allein im Berchtesgadener Land mehrmals jährlich. Meldebild: hilfloser Hund, ungesicherte Pfoten!4 Hunderettungen sind im Bergrettungsdienst keine Seltenheit mehr.

Über 10 Millionen Hunde leben in Deutschland5, in über 21 Prozent der deutschen Haushalte. Im Jahr 2021 gab es in Österreich insgesamt rund 837.000 Hunde6, in der Schweiz 544.000 Hunde als Haustier (im Jahr 2022)7 , in Südtirol mehr als 42.000 (Stand 2021).8 Tendenz jeweils steigend. Medien lieben Hunderettungen, Updates eingeschlossen; gerettete Tiere sind nahezu immer Nachrichten wert, und nicht nur lokal: „Hund Hardy nach einer Woche wieder aufgetaucht“ – eine deutschlandweite Schlagzeile!9 Die Bergwacht suchte mit Drohne und Wärmebildkamera. Aber es gab und gibt kritische Stimmen. Hunderettungen und Hundesuchen polarisieren. Die einen erheben primär Vorwürfe gegen die wandernden Hundebesitzer, andere betonen überdeutlich den Stellenwert der Bergrettung als Menschenrettung und wieder andere setzen die Not von Tier und Mensch absolut gleich. Wichtig ist, sachlich zu bleiben: Ein Tier ist kein Mensch. Aber es ist ein Mitgeschöpf, und niemand soll und darf, wie schon das Gesetz formuliert, einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen, weder durch aktives Tun noch durch Unterlassen.10 Und die Erfahrung vieler Bergretter lehrt: Hunderettung ist fast immer mit einem menschlichen Schicksal verknüpft, und der Hundenotfall entwickelt sich schnell zu einem menschlichen Notfall, da kein Hundebesitzer ohne seinen Liebling vom Berg absteigen, ihn in einer Notlage zurücklassen und bei Rettungsversuchen mitunter selbst in Gefahr geraten wird.

Ristfeuchthorn 2018 – viereinhalbstündige Hunderettung.11

Ein Ehepaar aus Brandenburg steigt mit Gebirgsschweißhund Zorro Richtung Ristfeuchthorn auf, als der Rüde gegen 12.00 Uhr in rund 1.100 Metern Höhe plötzlich aus seinem Leder-Halsband schlüpft und bergab durch steiles, felsdurchsetztes Wiesengelände und eine Felsrinne einer Gamsen-Fährte folgt. Der Mann versucht über eine

Rinne den Hund zu erreichen und verletzt sich leicht. In seiner hilflosen Lage setzt das Ehepaar gegen 14.20 Uhr den Notruf 112 ab. Zwei Fußmannschaften der Bergretter queren jeweils in rund 920 und 1.050 Metern Höhe über steile Grashänge und durch Rinnen zu Felswänden, wo sie Zorro bellen und winseln hören. Die genaue Ortung des Hundes ist bedingt durch die steilen, gestuften und auf den Bändern dicht bewachsenen Felswände aufwändig. Ein Retter seilt in 1.050 Metern Höhe rund 50 Meter tief durch die Rinne auf das Grasband oberhalb der Felswand ab und sichert das Tier notdürftig mit einer Bandschlinge. Ein zweiter Retter seilt sich ab. Die beiden Einsatzkräfte bergen das Tier seilgesichert durch steile, felsdurchsetzte Grasleiten. Gegen 18.45 Uhr können die überglücklichen Urlauber Zorro“wieder in Empfang nehmen.

Hochstaufen 2019 – Hund und Besitzerin mit Heli ausgeflogen.12 Gegen 14.55 Uhr ging ein Notruf wegen eines rund 40 Kilo schweren Retrievers mit Lähmungserscheinungen in rund 1.300 Metern Höhe am Goldtropfsteig auf der Südseite des Hochstaufen ein. Zwei 21-jährige Frauen brachen den weiteren Aufstieg ab und versuchten den Hund zunächst noch selbst talwärts zu bringen, wobei die Besitzerin nach über zwei Stunden und etwa 100 Höhenmetern körperlich und psychisch völlig am Ende war. Gegen 17.15 Uhr ließ der von der Bergrettung nachgeforderte Traunsteiner Rettungshubschrauber „Christoph 14“ seinen Notarzt und einen Reichenhaller Bergwacht-Hundeführer im Schwebeflug auf einem Felskopf in 1.250 Metern Höhe aussteigen. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die 21-jährige Patientin und flogen sie, ihre Begleiterin und den Hund in zwei Anflügen ins Tal.

Lattengebirge 2021 – Personenrettung nach eigenmächtiger Hundesuche.13 Am Freitagabend gegen 17 Uhr musste die Reichenhaller Bergwacht eine 32-jährige Münchnerin retten, der beim Wandern im Lattengebirge am Toni-Michl-Steig zunächst ihr Hund abgestürzt war. Noch bevor die Bergwacht deswegen ausrücken konnte, meldete sich die Frau erneut, dass der Hund mittlerweile von selbst wieder zu ihrer auf dem Weg warteten Begleiterin zurückgekommen sei; gegen 18.30 Uhr folgte dann der zweite Notruf, da sich die 32-Jährige bei der Suche nach dem Hund im Steilgelände verstiegen hatte und in der Dunkelheit den Weg nicht mehr finden konnte. Fünf Bergretter rückten aus und retteten die verstiegene Hundebesitzerin aufwändig.

Dr. Klaus (Nik) Burger ist nicht nur Ju rist, sondern auch Bergretter, Flugretter und Eins atzleiter der Bergwacht Bayern sowie L eiter des Zentralmoduls

Eins atzleiterausbildung Bayern. Als Hundebesitzer verlor er 2011 selbst einen Hund bei einem Absturz am Berg. Als Ei nsatzleiter ist der Autor mit vielfältigen Hunde-Rettungsersuchen betraut, sei es privat oder über den Notruf

Untersberg 2021 – Abgestürzter Hund am Drachenloch, grenzüberschreitende Rettung.14 Gegen 15.20 Uhr ging der Notruf ein. In rund 1.200 Metern Höhe ließen zwei Wanderer ihren Hund kurz von der Leine, der aber dann im Gelände verschwand. Die Urlauber stiegen dann wegen der Dämmerung ins Tal ab, setzten am nächsten Tag zunächst selbst die Suche fort, alarmierten die Bergwacht, da sie das Tier im steilen Absturzgelände zwar bellen hörten, aber selbst nicht erreichen konnten. Die Bergwacht Marktschellenberg und die Bergrettung Grödig konnten den Hund im Grenzgebiet orten, aber wegen der einsetzenden Dunkelheit nicht retten. Der Einsatz eines Hundeführers und eines Polizeihubschraubers musste wegen der Dunkelheit abgebrochen werden. Am darauffolgenden Tag stiegen dann Retter aus Marktschellenberg und Grödig mit den Besitzern auf, zogen das Tier rund 130 Meter aus einem Absturzgelände mit dem Seil nach oben und trugen den Hund ins Tal, wo er operiert werden musste.

Jettenberger Forst 2022 – Wärmebilddrohne sucht nach Hund Hardy.15 Hund Hardy bewegte die Nation. Das Team des Technikbusses der Bergwacht-Region Chiemgau und ein Einsatzleiter suchten mit einer hochleistungsfähigen Wärmebild-Drohne die Aschauer Klamm und das umliegende Steilgelände ab, erfolglos. Er blieb vermisst, ließ sich erst nach Tagen wieder blicken. Die „Bild Zeitung“ beruhigte Deutschland zeitnah: Hund Hardy ist wieder aufgetaucht, die Hundegeschichte hat ein gutes Ende.

Diese Fälle aus jüngerer Zeit sind nur beispielhaft und nur aus dem Berchtesgadener Land. Beinahe alle Ansätze in der Ethik stimmen darin überein, dass der Mensch und damit auch die Bergretter moralische Verpflichtungen gegenüber (empfindungsfähigen) Tieren haben.16 Tieren zu helfen, gehört sich. Diese Ethik in der professionellen Bergrettung umzusetzen, ist aber durchaus komplex:

Gemeinsam und im Ergebnis notwendig ist den organisierten Tierrettungs-Szenarien eines, nämlich die Notlage des Tieres, also eine Situation, in der eine drohende Gefährdung für ein Tier besteht.17 Als begriffliche Konkretisierung einer Notlage ist die Generalnorm des Tierschutzgesetzes (TierSchG) gut verwertbar: „Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“18, aktiv oder passiv. Der Begriff des Leidens umfasst u. a. Empfindungen wie Panik, starke Aufregung oder starke Erschöpfung, negativen Stress über längere Dauer, Hunger, Durst oder Hitzequalen.19 Einschlägige Fälle sind aus der Presse bekannt, in denen die Polizei oder Feuerwehr Hunde aus überhitzten Autos rettet.20 Besonders im Gebirge lässt – für Hundewanderer wichtig – zusätzlich eine bußgeldbewehrte Spezialnorm, nämlich § 3 Nr. 1 TierSchG, aufhorchen: Danach ist es verboten, einem Tier, außer in Notfällen, Leistungen abzuverlangen, denen es wegen seines Zustandes offensichtlich nicht gewachsen ist oder die offensichtlich seine Kräfte übersteigen.21

Die Indikation eines Bergrettungseinsatzes ergibt sich mithin aus der hinreichenden Wahrscheinlichkeit einer Notlage von Tieren, nicht aber daraus, dass ein Tier entlaufen und (nur) einzufangen ist.22 Begrifflich und damit auch journalistisch spreche ich von Tierrettungen und nicht von Tierbergungen. Der wohl überkommene Begriff der Tierbergung geht darauf zurück, dass Tiere ehemals Sachen im rechtlichen Sinne waren. Im Jahre 1990 folgte aber bereits die begriffliche Wende im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB): Tiere sind keine Sachen.23 Der Tierschutz selbst fand in der Folge im Jahr 2002 als Staatszielbestimmung sogar Aufnahme in das Grundgesetz.24

Zunächst besteht eine sogenannte „Jedermann“-Zuständigkeit gemäß der genannten gesetzlichen Vorgabe, dass niemand „einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“ darf. Wer dies nicht beherzigt, aktiv oder auch durch Unterlassen, kann sich strafbar machen oder wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt werden, §§ 17, 18 Tierschutzgesetz (TierSchG). Auch kann sich jedermann – allerdings sehr strittig – wegen unterlassener Hilfeleistung gem. § 323c StGB strafbar machen, wenn ein Tier in Lebensgefahr schwebt bez. dem Tier vermeidbare Schmerzen oder Leiden drohen, und er nicht hilft.25 Aber: Die Hilfe für ein Tier in Notlage muss zumutbar sein. Unzumutbar ist die Tierrettung bei erheblicher Eigengefährdung, so z. B. im absturzgefährlichen Gelände. Diese Prämisse gilt auch für den Eigentümer oder Inhaber der tatsächlichen Gewalt von Hunden, der explizit und besonders die Pflicht hat, Leiden von Tieren zu verhindern und entstehende Gefahren für das Tier oder andere Personen oder Sachen selbst zu beseitigen.26 Jedenfalls bei erheblicher Eigengefährdung ist aber auch für Eigentümer oder Besitzer die Rettung des Tieres aus einer alpinen Notlage weder anzuraten noch zumutbar.

Schafft nun der Eigentümer oder Besitzer keine Abhilfe und ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit mit einem (weiteren) Leiden, einer Verletzung oder dem Tod des Tieres zu rechnen, so wird – außerhalb von Gefahrenlagen im Gebirge oder im unwegsamen Gelände – eine Zuständigkeit der Feuerwehr begründet.27 Denn Feuerwehren leisten neben der Brandbekämpfung auch technische Hilfe bei Unglücksfällen oder Notständen im öffentlichen Interesse.28 Hierzu zählen Maßnahmen gegenüber Tieren, die entweder selbst eine Gefahr darstellen oder sich in hilfloser Lage befinden.29 Die Einsatzkräfte werden entsprechend geschult. Das öffentliche Interesse an der Hilfeleistung besteht aber nur, wenn die sofortige Hilfe zur Gefahrenabwehr notwendig ist.

Wie dargelegt, darf „niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“. Da dieses Gebot bußgeldbewehrt ist, § 18 Abs. 1 Nr. 1 TierSchG, eröffnet sich ein Tatbestand der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der zu einem Einschreiten der zuständigen Behörden oder auch der Polizei zwingen kann.30 Freilich ist die polizeiliche Hilfeleistung subsidiär, und zwar gegenüber der Feuerwehr und den allgemeinen Sicherheitsbehörden sowie letztlich gegenüber der Bergwacht oder der Wasserwacht.31

„Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“

§ 1 Satz 2 TierSchGFoto: Archiv Burger

Nach Alarmierung ist oftmals zu beobachten, dass Hundebesitzer ihren zunächst sicheren Standort verlassen und vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits eigenständig suchen oder retten wollen und dabei erhebliche eigene alpine Risiken eingehen. Dies gilt es vorrangig zu verhindern.

Im Gebirge und im unwegsamen Gelände stößt die Feuerwehr an die Grenzen ihrer Einsatzfähgkeit. Und die Polizei wird regelmäßig zu Recht auf ihre subsidiäre Zuständigkeit verweisen. Ist ein Hund in diesem Gelände in einer Notlage, ist daher die Bergrettung gefordert, sofern eine Hilfe für Eigentümer oder tatsächlichen Begleiter nicht zumutbar oder möglich ist, aus welchen Gründen auch immer.32 Es fragt sich unter welchen Voraussetzungen?

1. „Isolierte“ Rettung eines Tieres in Notlage Rettungsgesetzlich ist die Bergwacht in Bayern explizit (nur) für die Personenrettung zuständig, so Art. 2 Abs. 12 Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG). Die reine Tierrettung ist, man kann es drehen und wenden, wie man will, begrifflich und isoliert betrachtet keine Personenrettung. Eine rechtliche Analogie „Person ist gleich Tier“ verbietet sich.33 Die „isolierte“ Tierrettung findet mithin keine Anspruchsgrundlage im Rettungsdienstgesetz, es gelten nicht die dortigen klaren Vorgaben. „Isolierte“ Tierrettungen sind aber als Aufgabe nach dem satzungseigenen Ordnungsrecht der Bergwacht Bayern34 gut begründbar. Da die Bergwachtbereitschaften mit den jeweiligen Zweckverbänden für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (öffentlich-rechtliche) Verträge über die Durchführung der Berg- und Höhlenrettung abschließen, wird die Tierrettung insofern auch vertragliche Aufgabe der Bergrettung, allerdings, was wichtig ist, nur „nach ihren personellen und strukturellen Möglichkeiten“35 Tiernotfall-Rettung im alpinen und unwegsamen Gelände ist also im Aufgabenspektrum der Bergwacht vertraglich und satzungsgemäß verankert. Auch die Alarmierungsbekanntmachung Bayern36 verwendet unter dem Stichwort RD Bergrettung und nachfolgend unter dem Schlagwort „fachliche Unterstützung für Andere“ explizit den Begriff „Rettung von Tieren“37. Entsprechende Tierrettungen sind in der Bergrettung ständige Praxis und werden in Bayern gebührenbegrifflich unter „Sondereinsätze“ abgerechnet, mit Tarifen je nach Aufwand bis zu aktuell € 1.125,- (ohne Hubschrauberkosten!).38

2. Der „tierische“ Notfall entwickelt sich zu einem menschlichen Rettungsfall Tierrettungen können aber, so lehrt die Einsatzleiter-Erfahrung, gleichzeitig oder sogar vorrangig Personenrettungen sein. Tiere und insbesondere Hunde sind Familienmitglieder mit „Kinderstatus“. Hundebesitzer versuchen verständlicherweise, ihre entlaufenen Tiere zu finden oder/und aus misslicher Lage zu retten, und begeben sich zur Rettung ihrer Lieblinge oftmals selbst in (große) Gefahr, da sie brauchbare Pfade verlassen, auch Wildwechseln folgen, und

sich in absturzgefährliches Gelände wagen. Darüber hinaus sind Herrchen und Frauchen bisweilen wegen der tatsächlichen oder auch vermeintlichen Tiernotlage in einer psychischen Ausnahmesituation mit eingeschränktem aktuellen Urteils- und damit Handlungsvermögen, mithin „hilflos“. Damit eröffnet sich die rechtliche Schnittstelle zum Rettungsdienstgesetz (Personenrettung): „Bergund Höhlenrettung ist nämlich gesetzlich definiert als Rettung nicht nur verletzter, erkrankter, sondern auch hilfloser Personen aus Gefahrenlagen im Gebirge und im unwegsamen Gelände.39

Wichtig: Nach Alarmierung ist oftmals zu beobachten, dass Hundebesitzer ihren zunächst sicheren Standort verlassen und vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits eigenständig suchen oder retten wollen und dabei erhebliche eigene alpine Risiken eingehen. Dies gilt es vorrangig zu verhindern. Die Tierrettung findet allerdings regelmäßig dann als Rettung einer hilflosen Person keine Grundlage im Rettungsdienstgesetz, wenn entsprechende Hilfeersuchen aus geschützter Position der alarmierenden Person erfolgen (z. B. vom Tal oder von einer Hütte aus) oder die hilflose Lage der Begleiter nicht ernsthaft droht, weil diese an dem sicheren Ort verbleiben.

3. Der streunende Hund – Jagdschutz

Streunende Hunde begründen ohne Notlage zunächst kein vertragliches oder gesetzliches Bergrettungsszenario, auch wenn privat oder über Notruf „Suchbitten“ eingehen. Eine besondere Dynamik und bisweilen Dramatik des Geschehens für Tier und Mensch entsteht i n diesen Fällen, wenn der Hund eine Tierfährte aufgenommen hat oder bereits einem Wild nachstellt und sich somit die Gefahr beziehungsweise Sachlage eines wildernden Hundes entwickelt. Denn Berge und Bergwälder sind regelmäßig Jagdbezirke bez. Jagdreviere, und hier erlauben die Jagdgesetze unter bestimmten Voraussetzungen, einen im Jagdrevier wildernden Hund unschädlich zu machen und zu töten.40 So formuliert Art. 42 Abs. 1 Nr. 2 BayJagdG: Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und Katzen zu töten. Hunde gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden können.41 Der Jagdschutz ist tierschutzrechtlich im Grundsatz ein erlaubter („vernünftiger“) Grund der Hundetötung.42 Die Tötungsbefugnis verlangt aber, dass der Hund eine reale Gefahr für das Wild darstellt und ein schonenderes Mittel nicht zur Verfügung steht.43 Für den Bergretter besteht grundsätzlich auch unter diesen Bedingungen keine Pflicht zur Rettung des Hundes aus der Gefahrenlage und auch keine Pflicht, einen Hund, der einer Tierfährte gefolgt ist, zu suchen und einzufangen. Hier käme es überdies sogar zu einem Zielkonflikt der Bergrettung mit dem Jagdschutz. Völlig entkräftete oder verunglückte Hunde durchstreifen aber regelmäßig nicht mehr „fangbereit“ den Jagdbezirk und entwickeln (indiziell) keinen Jagd-

trieb (mehr). Ist der Hund insofern erkennbar in einer Notlage und ist keine Gefahr des Wilderns zu besorgen, löst sich dieser Zielkonflikt auf und es ist an eine isolierte Tierrettung wegen der Notlage des Hundes zu denken. Es empfiehlt sich grundsätzlich für den Einsatzleiter Bergrettung bei entsprechender Sachlage, sich (gegebenenfalls über die zuständige Polizeidienststelle) mit dem für das einschlägige Revier zuständigen Jagdausübungsberechtigten in Verbindung zu setzen und das Weitere abzusprechen.

y Allen Pflichten zur Hilfeleistung ist gemeinsam, dass sich der Hund mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in einer Notlage befinden muss.44 Das bloße Einfangen eines streunenden Tieres gehört ohne Hinzutreten weiterer Umstände weder zu den Aufgaben der Feuerwehr und der Sicherheitsbehörden noch zu den Aufgaben der Bergrettung.45 So ist es nicht notwendig, Katzen von Bäumen zu bergen, weder zur Gefahrenabwehr noch zur medizinischen Tierrettung, sofern die Katze nicht tagelang auf dem Baum verbringt und dabei leidet. Auch das bloße Suchen eines abgängigen Hundes ohne hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Notlage begründet keine Einsatzverpflichtung. In entsprechenden Fällen wird es meist schon an einer Alarmierung über die Integrierte Leitstelle (Notruf 112) fehlen.

y Bei Bitten aus dem privaten (inoffiziellen) Bereich empfiehlt sich schon aus Versicherungsgründen, die Leitstelle zu informieren, einen Einsatz anzumelden und den Einsatz mit der erforderlichen und hinreichenden Wahrscheinlichkeit einer Gefahren- und Notlage des Tieres zu begründen.