heft #3.2025 — September/Okt Ober/NOvember

Das Magazin des Österreichischen Alpenvereins seit 1875

heft #3.2025 — September/Okt Ober/NOvember

Das Magazin des Österreichischen Alpenvereins seit 1875

t hema

Wie die Alpenvereinsjugend Berge versetzt – mit Motivation, Haltung und in Gemeinschaft. Ein Blick auf Projekte, Persönlichkeiten und Perspektiven einer Bewegung, die die Zukunft des Alpenvereins mitgestaltet.

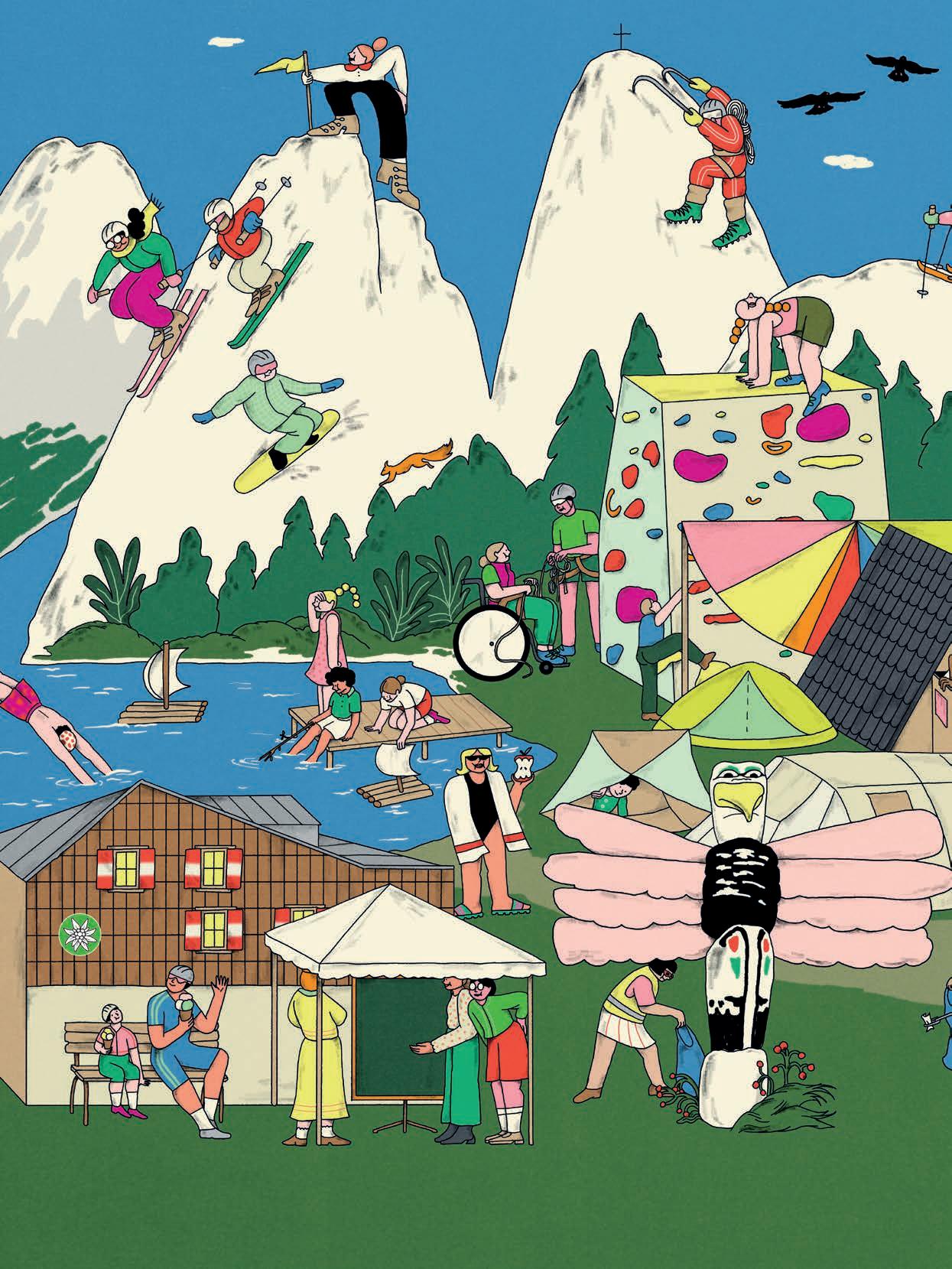

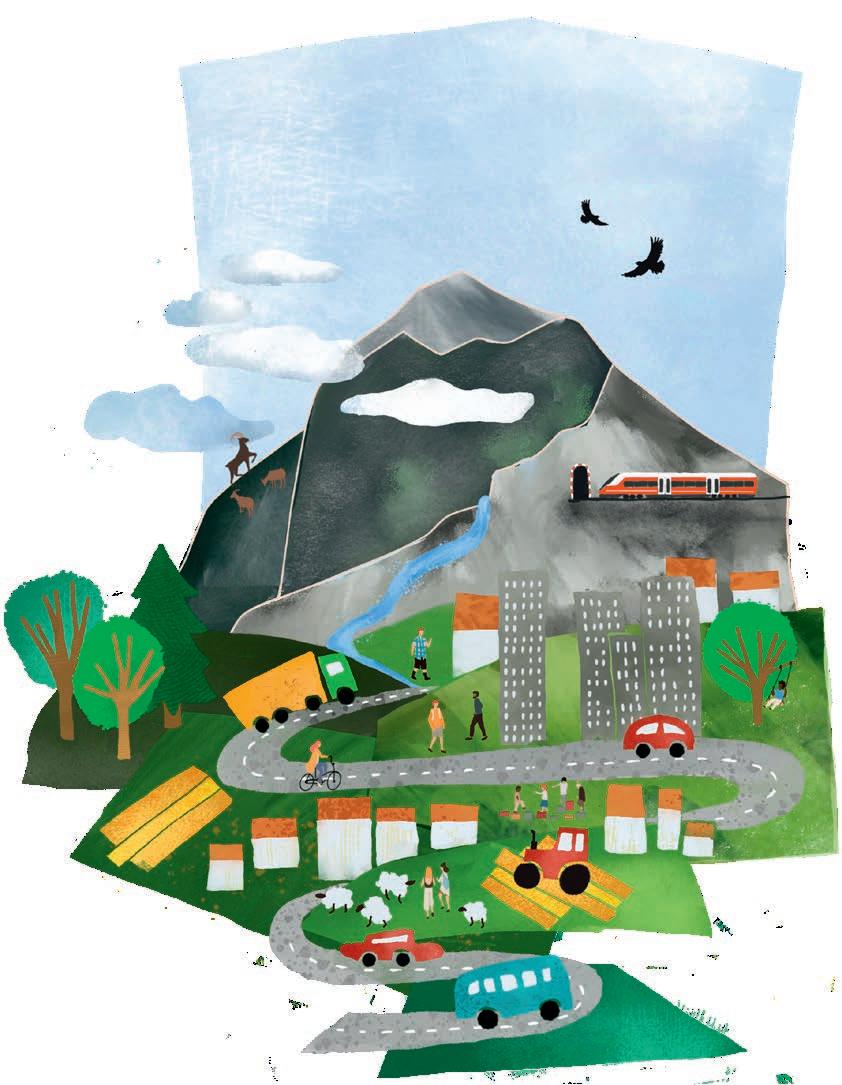

Laura Neuhäuser ist Illustratorin und Designerin aus München, sie visualisiert nachhaltige und komplexe Themen mit einem Augenzwinkern und hat dieses Bergauf illustrativ unterstützt (S. 16, 61). Dabei hat sie viel über die Alpenvereinsjugend gelernt und findet es fast ein bisschen schade, inzwischen zu alt dafür zu sein.

Anna Praxmarer ist im Österreichischen Alpenverein im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig. Die Welt des Journalismus und der Publikation hat es ihr besonders angetan. Umso mehr freut es sie, seit dieser Ausgabe im Redaktionsteam Bergauf mitzuarbeiten.

Simone Hütter ist Chefredakteurin des Jugendleiter*innen-Magazins DREI D und für die Kommunikation der Alpenvereinsjugend Österreich verantwortlich. Privat verbringt sie ihre Zeit am liebsten fernab von Bildschirmen – beim Klettern am Fels und auf den Bergen vor der Haustüre. Fotos:

evelin stark

Chefredakteurin Bergauf

hinter uns liegt ein Sommer, der vieles abverlangt hat. Der Blick in die Wetterkarten ließ oft keine Bergfreuden aufkommen – zu nass, zu unbeständig. Und leider: auch zu viele Unfälle, die uns einmal mehr zeigen, wie wichtig gute Vorbereitung, realistische Selbsteinschätzung und Verzicht im Gebirge sind.

Und dennoch – oder gerade deshalb – tut es gut, in dieser BergaufAusgabe eine andere Seite der Bergwelt zu zeigen: die sonnige, lebendige, zukunftsgewandte. Denn wir widmen diese Ausgabe der Alpenvereinsjugend (ab S. 10) – jenen jungen Menschen, die mit Begeisterung, Ideenreichtum und Verantwortungsbewusstsein die Zukunft unseres Vereins und letztendlich unserer Gesellschaft mitgestalten. Wir geben Einblicke in ihre vielfältige Arbeit, ihre Werte, ihre Haltung zur Welt.

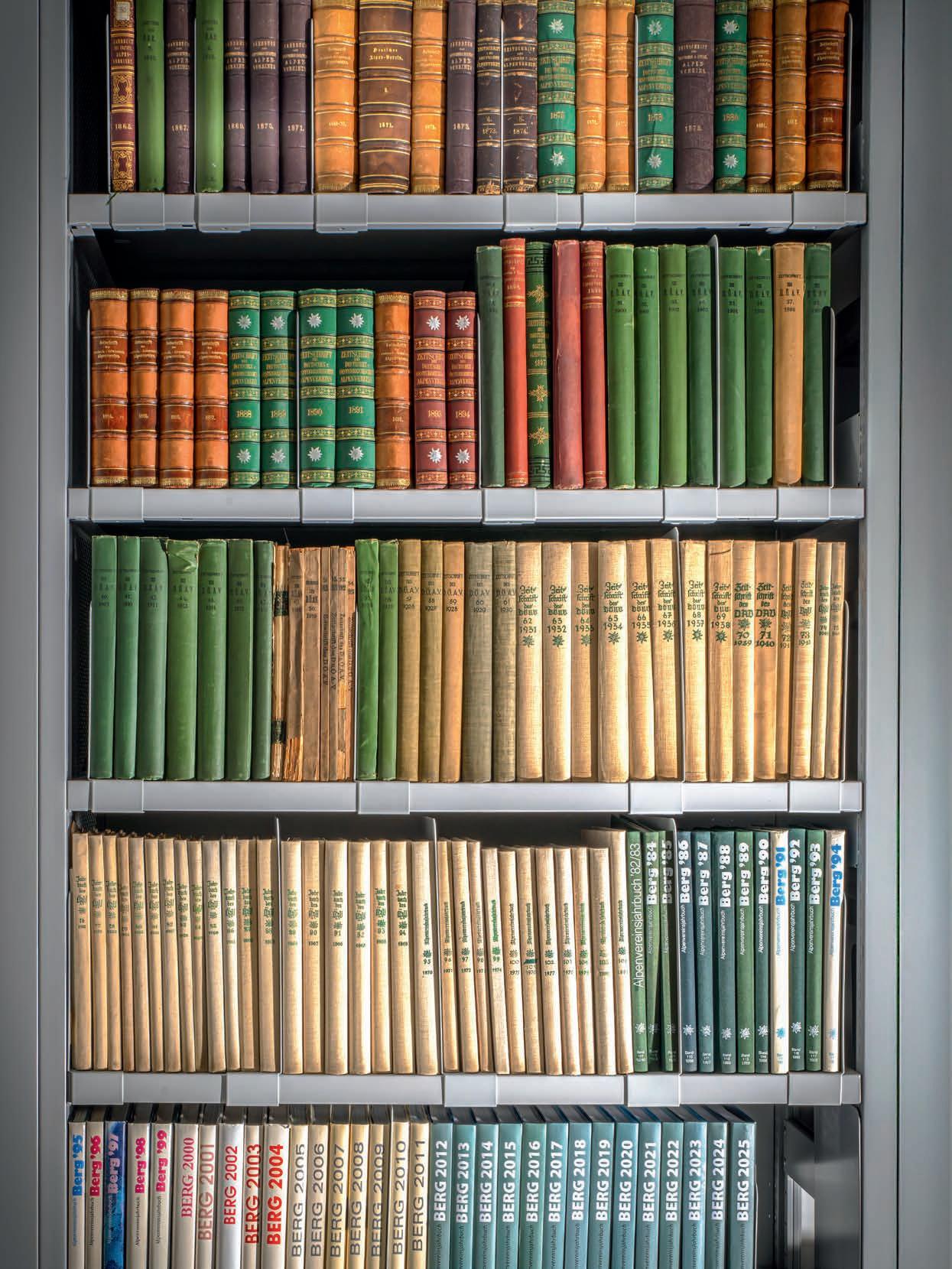

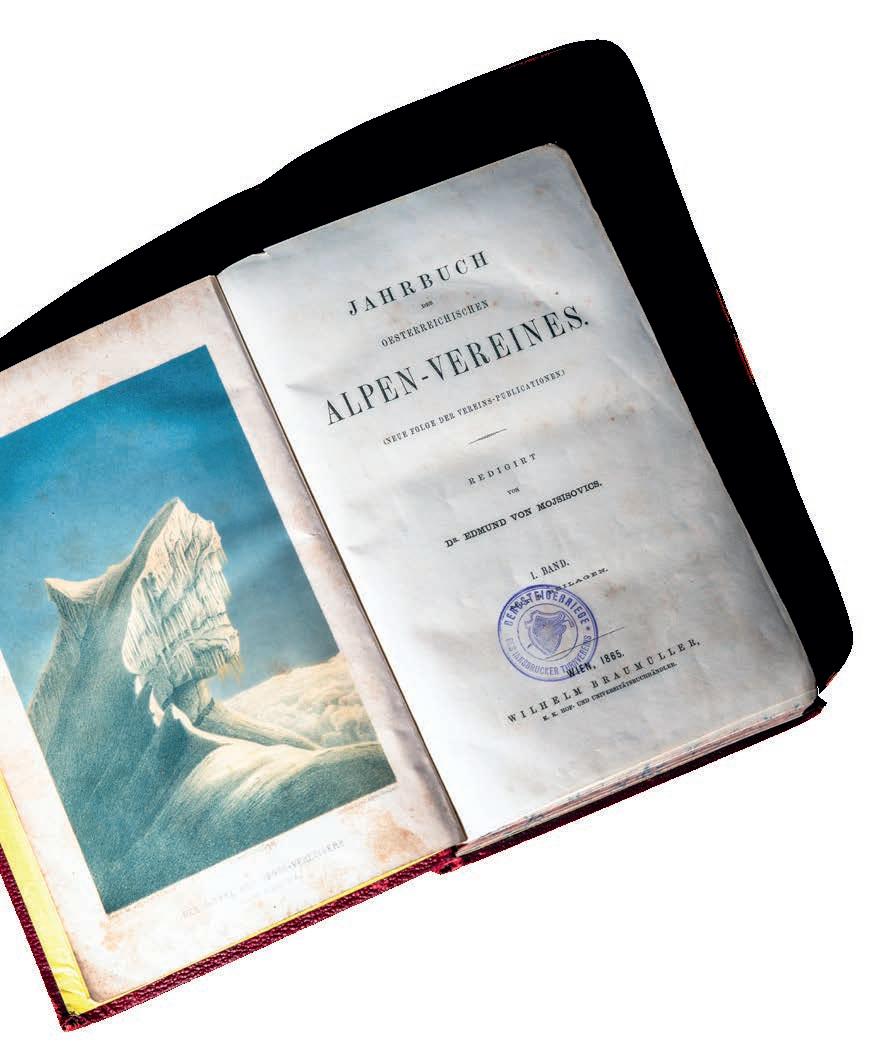

Daneben feiern wir ein stolzes Jubiläum: Das 150. Alpenvereinsjahrbuch (S. 88), das mit dem Großvenediger erneut jenen Berg in den Mittelpunkt stellt, der schon 1869 die erste Ausgabe prägte – eine schöne Verbindung von Tradition und Gegenwart. Und wir werfen einen Blick nach Graz (S. 46) und in die umliegende Region, wo im Oktober die Jahreshauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins stattfindet. Auch hier: viel Neues, viel Bewegung, viele gute Ideen.

Wir wünschen eine inspirierende Lektüre des neuen Bergauf!

Aktuelle Informationen: www.alpenverein.at f facebook.com/alpenverein I instagram.com/alpenverein

September/Okt Ober/NOvember

10 Gemeinschaft erleben

16 Wimmelbild: Die Alpenvereinsjugend

18 Edelweiß Island 2025: Ein Fest der Jugend

22 Orientierung für Tage draußen! Ein pädagogischer Kompass als Wegweiser für die Jugendarbeit.

26 Klettern und Jugendarbeit

28 Kletterhallenheldinnen

32 Top oder Flop? Leitfaden für den Familienausflug am Klettersteig.

34 Tipps vom Bergsport: Kinder sicher sichern am Klettersteig

36 Mountainbiken: Wie Ottensheim das Rad neu erfindet

3 editorial 7 ausgangspunkt

40 paragraph

41 b ergspitzen

61 Wegetation

62 Wege und h ütten im b lick

64 a lpenvereinsshop

Das Titelbild entstammt einer Illustration von Laura Neuhäuser über die Alpenvereinsjugend (S. 16).

77 r espekta m b erg

78 g ood n eWs

87 v ereinsintern

92 auslese

94 150 Jahre b ergauf

98 vorschau/ i mpressum

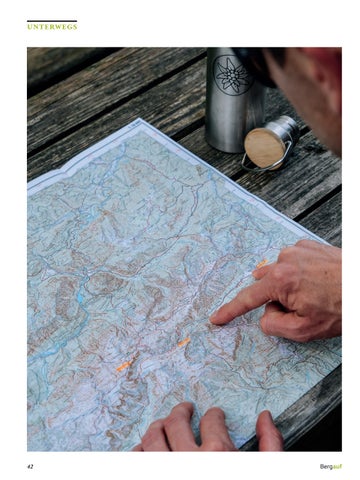

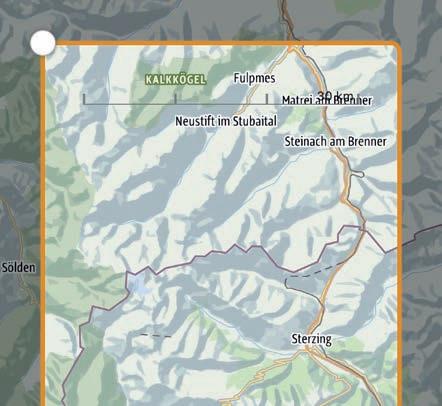

42 Immer der Karte nach Wer liefert die Daten, die uns den Weg weisen?

46 Graz: Zu Gast im Süden

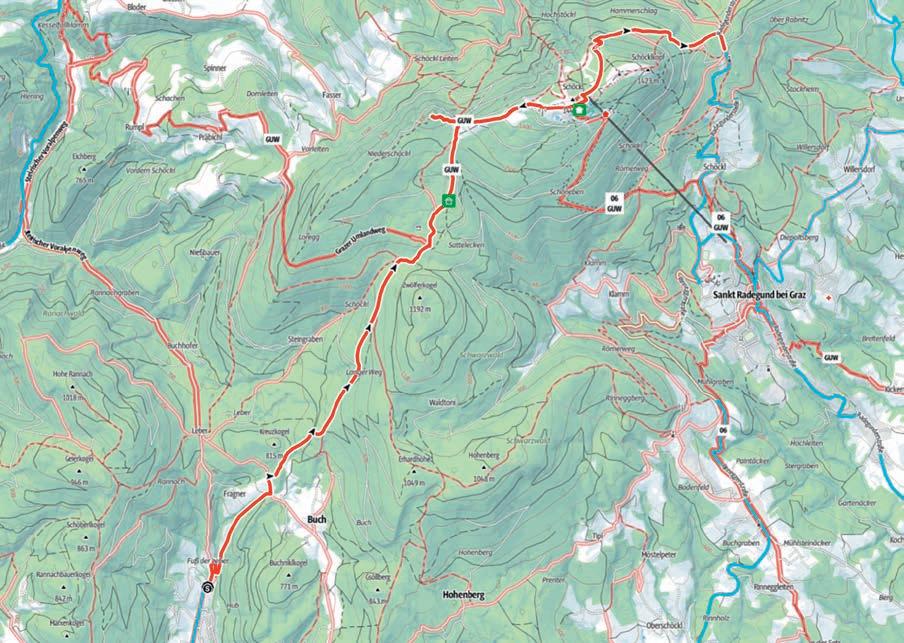

52 Tourentipp: Schöckl-Überschreitung

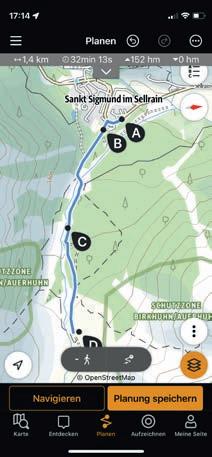

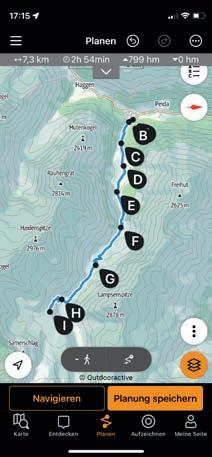

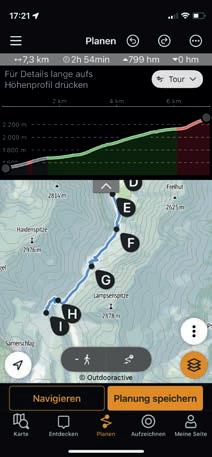

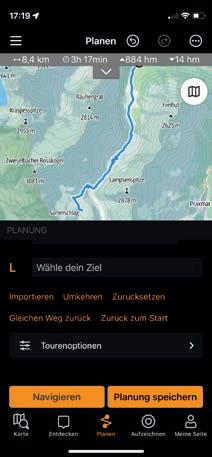

56 Planen wie die Profis Tipps zur Tourenplanung mit alpenvereinaktiv.

58 Das Bergsteigerlied und der alpenländische Jodler

63 Öffi-Kolume: Zügig ins Gesäuse

66 Wie geht’s den Alpen? Lebensqualität im Spiegel des Alpenzustandsberichts der Alpenkonvention.

69 Fragenbaum: Wie viel Alpenkonvention steckt in dir?

70 Die Alpen unter Strom Naturverträgliche Entwicklung beim Ausbau der Photovoltaik in der Steiermark.

74 Almen und Nachhaltigkeit: Die unterschätzte Kraft der Almen

79 Pflanzenraritäten der Kalkalpen

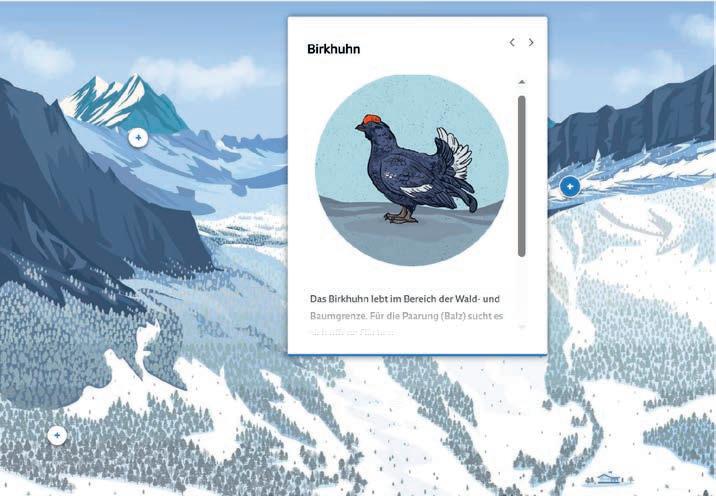

80 Hörenswert – wo weniger mehr ist

82 Campo Vallemaggia ist neues Bergsteigerdorf

85 eLearning im Alpenverein

88 Analoges Langzeitgedächtnis

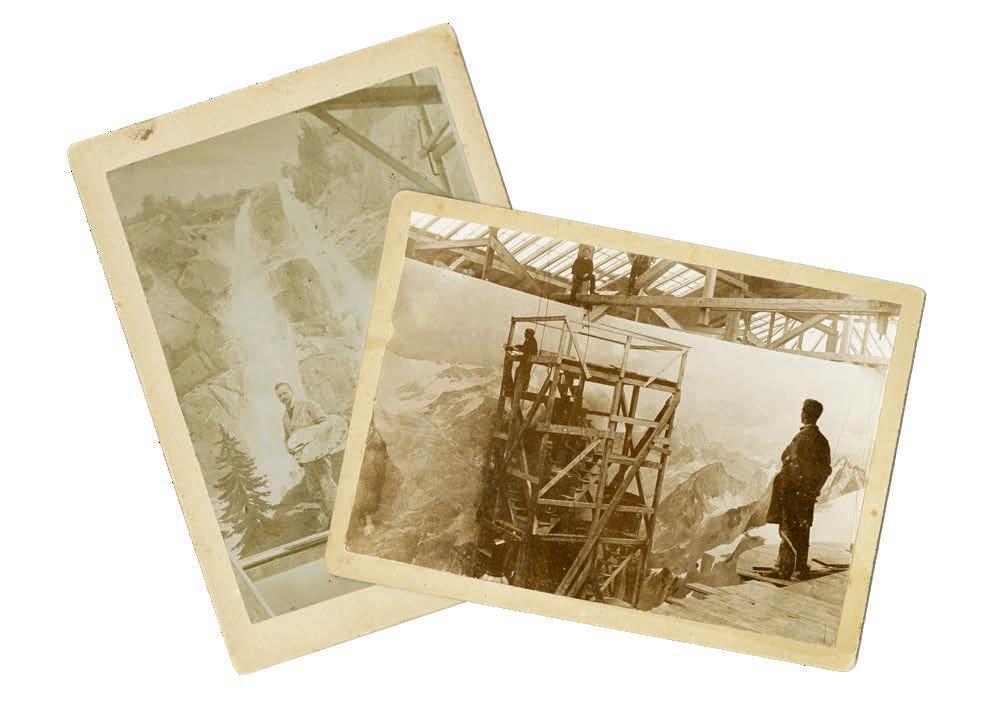

95 Schaukasten: Alpen-Diorama

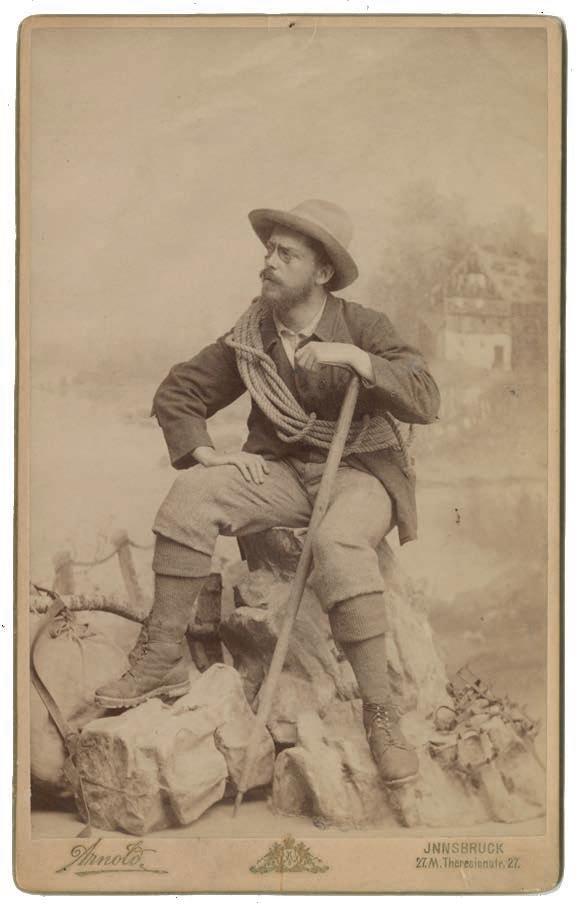

96 Bildgeschichten: Alpinist spielen

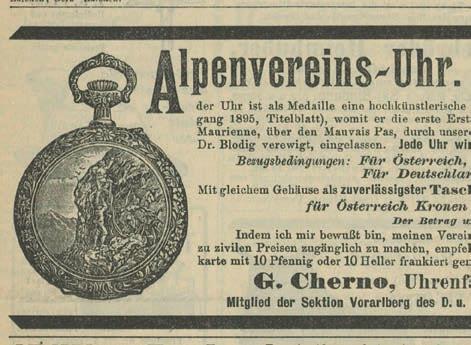

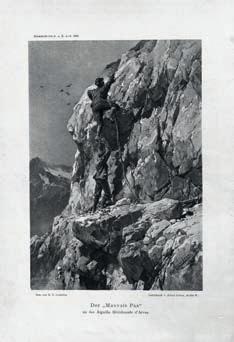

150 ausgaben Jahrbuch Wie wurde das Alpenvereinsjahrbuch zum Traditionswerk der Bergwelt? Bergauf blättert zurück und entdeckt seine Geschichte. Foto: Alpenverein/P. Neuner-Knabl

Je mehr wir sind, desto mehr können wir bewegen. Begeistere deine Freunde von den Vorteilen der Alpenvereinsmitgliedschaft und hole dir dein persönliches Dankeschön!

1 neues Mitglied

Du bekommst eine unserer Alpenvereinskarten* deiner Wahl und zusätzlich einen Alpenvereins-Kuli.

Du bekommst ein Jahresabo PRO für die App alpenvereinaktiv.com im Wert von € 30,–.

Du bekommst einen Gutschein im Wert von € 100,–von SPORTLER**.

* Expeditions- und Sportkletterkarten sind von dieser Aktion ausgenommen.

** Der Warengutschein von Sportler kann im Onlineshop www.sportler.com, in allen Sportler-Filialen oder telefonisch unter +39/0471/208202 eingelöst werden.

SPORTLER Alpine Flagship Store Innsbruck SPORTLER Alpin Kufstein

Als ÖAV-Mitglied bekommst du 5% Rabatt plus Bonuspunkte.

Einfach deine SPORTLER Card und den ÖAV-Mitgliedsausweis bei der Kassa vorlegen.

e lke b ernhard Alpenvereins-Vizepräsidentin

Die Alpenvereinsjugend ist viel mehr als ein Nachwuchsprogramm –sie ist innovativer Impulsgeber, geschützter Erlebnisraum und zentrale Identifikationsquelle für junge Menschen im Verein.

Warum gibt es die Jugend im Alpenverein und was macht uns aus? Die Alpenvereinsjugend ist ein eigenständiger, aber integraler Teil des Vereins. Wir haben unsere eigenen Richtlinien, Ziele und Werte, die sich harmonisch in die Gesamtphilosophie des Alpenvereins einfügen. Unsere Eigenständigkeit erlaubt uns, flexibel zu agieren – stets im Einklang mit den Zielen des gesamten Alpenvereins. Die Alpenvereinsjugend ist „experimentierfreudig“ und mutig, Neues auszuprobieren.

In unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie unseren Ehrenamtlichen legen wir großen Wert auf Wertschätzung und Augenhöhe.

Wir entwickeln innovative Methoden zur Vermittlung von Bergsportwissen und setzen uns aktiv mit Themen wie Gewaltprävention und Klimaschutz auseinander. Vieles, was die Jugend mutig ausprobiert hat, fließt später in den gesamten Verein ein und wird zu einem Gewinn für alle. In unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie unseren Ehrenamtlichen legen wir großen Wert auf Wertschätzung und Augenhöhe. Wir vermitteln nicht nur Skills in verschiedenen Bergsportarten, sondern auch den Bezug zu unserer Umwelt und die Wichtigkeit einer intakten Natur.

Der sorgsame Umgang mit unseren Ressourcen wird bei unseren „Tagen draußen“ thematisiert und gelebt. Laut UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder das Recht auf Ruhe, Freizeit und aktive Erholung. Im Alpenverein schaffen wir Räume, in denen Kinder sicher und frei spielen können. Diese Freiräume sind essenziell für ihre körperliche, geistige und soziale Entwicklung. Spielen bedeutet lernen, entdecken und wachsen – Werte, die wir hochhalten.

Bei der Ausbildung unserer Ehrenamtlichen legen wir besonderen Wert auf eine ganzheitliche Herangehensweise. Eine rein fachsportliche Ausbildung reicht nicht aus, um Kinder und Jugendliche in der heutigen schnelllebigen Welt gut zu begleiten. Pädagogisch geschulte Funktionär*innen erkennen die individuellen Bedürfnisse der Menschen, mit denen sie arbeiten, und passen ihre Methoden entsprechend an. Diese hochwertige Mischung aus fachsportlicher Ausbildung und praktischen pädagogischen Methoden kommt nicht nur den Teilnehmenden und ihren Eltern zugute, sondern auch den Ehrenamtlichen, die beruflich und privat von ihrem Wissen profitieren.

In diesem Bergauf erfahrt ihr mehr über die Themen, die uns aktuell beschäftigen, und von tollen Aktivitäten. Ich bedanke mich herzlich bei den vielen Ehrenamtlichen, die Kinder, Jugendliche und Familien bei ihren Tagen draußen begleiten, und ich freue mich besonders auf das bevorstehende Klettersteigcamp – denn dort erlebe ich immer wieder, wie viel Potenzial in unseren jungen Mitgliedern steckt. Bis bald, Eure Elke Bernhard

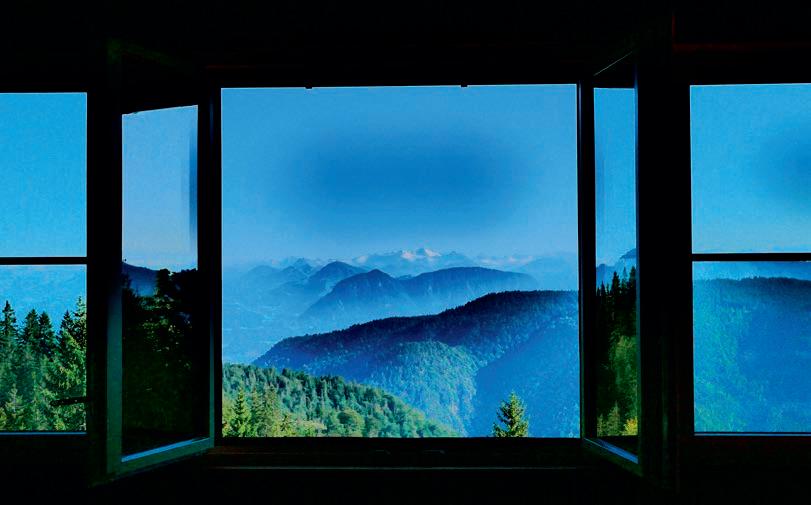

IDas Foto stammt von Yvonne Tremml. Sie hat es beim Fotowettbewerb „Mein BERGfoto“ zum 150. Jubiläum des Alpenvereinsjahrbuches eingereicht. Das Foto zeigt den Blick aus dem Fenster vom Brünnsteinhaus (DAV) Richtung Großvenediger. Yvonnes Titel: „Der schlafende (Pölven-)Elefant und sein Großvenediger“.

Das Bild wurde vor wenigen Wochen auf unserem Instagram-Kanal veröffentlicht. Wir haben einige FollowerKommentare für euch: »Alltag raus – Berge rein.« I »Das Leben ist viel gnädiger mit Blick auf den Venediger.« I »Mountain View.« I »Into the blue.« I »Freiheit beginnt mit dem Blick nach draußen.« I »Unendlichkeit.« I »Fensterblick.« I »Ein Meer aus Bergen.« I »Das Fenster zum Glück.« I »Hol dir die Berge rein!« I »Lasst uns die Perspektive wechseln.« I »Wunsch und Aussicht sind deckungsgleich.« I »Windows 95.« I »Mein Herz geht auf, wenn ich die Berge sehe.« I »Unendlichkeit.« I

aufgestöbert

Bergauf online lesen

Umfrage: Was bewegt dich?

Abenteuerkino: Mountainfilm Graz

Auf der Suche nach spektakulären Naturfilmen, mitreißenden alpinen Abenteuern oder packenden Geschichten über sportliche Ausnahmetalente?

Bergauf ist DAS Medium, das alle Mitglieder über die Themen des Alpenvereins informiert. Für diejenigen, die ihr Magazin lieber online lesen wollen, statt es in Papierform aus dem Briefkasten zu holen, gibt es nun die Möglichkeit, dies unter mein. alpenverein.at > „meine Services“ festzulegen.

Was bewegt die Alpenvereinsmitglieder? Die AlpenvereinAkademie will es wissen – und dafür brauchen wir deine Stimme! In einer kurzen, anonymen Umfrage geht es um Motivation, Sport, Umwelt und Natur. Gemeinsam die Zukunft des Vereins gestalten: www.businessbeat.com/av-befragung

Von 11.–15.11.2025 präsentiert das internationale Berg- und Abenteuerfilmfestival Mountainfilm Graz die neuesten Outdoorfilme. Infos: mountainfilm.com

„Brechen die Berge durch den Klimawandel auseinander?“ Um diese Frage geht es im Alpenvereinspodcast #54. Zu hören sind Wissenschaftlerin Christine Fey und Alpenvereins-Bergsportexperte Gerhard Mössmer. Das alpenverein basecamp entsteht mit Unterstützung der Generali Versicherung. Hier zu hören: alpenverein. at/basecamp

… Jahre lang ist der Österreichische Alpenverein bereits als anerkannte Umweltorganisation gemäß dem österreichischen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G 2000) gelistet. Diese Anerkennung verleiht dem Hauptverein bundesweit Partei- und Beschwerderechte bei Umweltverträglichkeitsprüfungen. Eine

Umweltorganisation im Sinne des § 19 Abs. 6 UVP-G 2000 ist ein seit mindestens drei Jahren bestehender gemeinnütziger Verein, dessen vorrangiger Zweck laut Statuten der Schutz der Umwelt ist.

Mehr über den Naturschutz im Österreichischen Alpenverein, seine Aktivitäten und Ausbildungsangebote unter www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt

inff.eu

Das Innsbruck Nature Film Festival (inff) präsentiert vom 8. bis 12. Oktober 2025 rund 60 herausragende Filme zu Natur, Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit – von Dokumentation über Animation bis Green Fiction, als Kurz- oder Feature-Film. Ziel des Festivals ist es, die Schönheit und Verletzlichkeit der Natur über die Leinwand erlebbar zu machen. Anlässlich des Internationalen Gletscherjahres 2025 vergibt der Österreichische Alpenverein dieses Jahr den „Glaciers & Mountains Award“ für den besten Film über Gletscher und Berge – dotiert mit 2.000 Euro!

o céane l aunay ehem. Praktikantin beim Alpenverein

Als ich mein Praktikum beim Österreichischen Alpenverein begann, wollte ich lernen, wie ein solcher Verein funktioniert und arbeitet. Dabei ging es mir auch darum, meine persönliche Liebe zu den Bergen mit meinem Berufsleben zu verbinden. Dort habe ich nicht nur über einen Einblick in Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation bekommen, sondern auch Menschen kennengelernt, die zutiefst von ihrer Arbeit und den Werten des Alpenvereins überzeugt sind, sowohl hauptamtliche Mitarbeitende als auch Ehrenamtliche. Ob durch Pressekonferenzen, Publikationen oder Social Media, alle arbeiten gemeinsam an einem Ziel: den Bergsport zugänglicher zu machen und dabei gleichzeitig die Natur zu schützen. Dieses Wissen, dass sich ein Beruf mit einer Leidenschaft – dem Sport –verbinden lässt, nehme ich für meinen weiteren Weg mit. —

Océane ist inzwischen für das Olympische Komitee in Lausanne tätig. Wir wünschen ihr alles Gute weiterhin!

Ein zentrales Element der UN-Kinderrechtskonvention ist das Recht auf Ruhe, Freizeit und Spiel. Dieses stellt sicher, dass Kinder nicht nur Schutz und Förderung genießen, sondern auch ausreichend Gelegenheit haben, sich zu erholen, zu spielen und an kulturellen sowie künstlerischen Aktivitäten teilzunehmen.

Spielende Kinder am Sommercamp der Alpenvereinsjugend.

Foto: Anna Repple

In der Alpenvereinsjugend wird Gemeinschaft lebendig – egal ob beim Wandern, Klettern oder Spielen, ob zu Fuß, am Fahrrad, auf den Skiern oder baumelnd in der Hängematte beim Nichtstun, denn: Echtes Miteinander braucht keinen Anlass.

Johanna g rassegger

Gemeinschaft ist ein verbindendes Miteinander, das von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen getragen wird. Es geht der Alpenvereinsjugend darum, Tage draußen gemeinsam zu erleben: füreinander da zu sein, miteinander zu wachsen und Vielfalt als Stärke zu erkennen. Das ist nicht nur in unseren Angeboten erlebbar, sondern auch als zentraler Wert in unserem Leitbild festgeschrieben: „Gemeinschaft: Freunde und Freundinnen finden, miteinander Spaß haben! Kinder und Jugendliche brauchen ein soziales Netz, positive Erlebnisse und freudvolle Erfahrungen.“ Die Förderung von Gemeinschaft ist im pädagogischen Kompass (S. 22) und den Bildungszielen der Alpenvereinsjugend verankert: „Wir ermöglichen Gemeinschaft, Abenteuer und außergewöhnliche Erlebnisse.“

Gemeinsam wachsen

Gemeinschaft prägt die kindliche Entwicklung und ist essenziell für die psychische Gesundheit. Beides liegt uns als Alpenvereinsjugend sehr am Herzen. Sich mit anderen verbunden und zu etwas zugehörig zu fühlen, gehört zum Menschsein und stärkt unser Selbstwertgefühl. Lernen in Gemeinschaft ist ein „Erfolgsmodell“, auch aus neurobiologischer Sicht1 , wie Studien zeigen. Gemeinsames Spielen, Erkunden und Erleben fördert nicht nur soziale Fähigkeiten, sondern auch die kognitive Entwicklung – ein Wissen, das Eltern intuitiv oft schon spüren.

>

1 Vgl. Heckmair, Bernd & Michl, Werner (2012). Erleben und Lernen. Einführung in die Erlebnispädagogik, 7. Auflage, Ernst Reinhardt, S. 84.

Das kindliche gemeinsame Spiel ermöglicht effektives Lernen und bringt Kinder dazu, „das zu tun, was sie für ihre Entwicklung brauchen“.2 Für ihr Wachstum brauchen Kinder jedoch auch ein Fundament aus tragfähigen Beziehungen zu ihren erwachsenen Begleiter*innen – sei es in der Familie, im Freundeskreis, in Bildungs- oder Betreuungseinrichtungen oder bei Angeboten wie jenen der Alpenvereinsjugend. Sie ermöglichen Erfahrungen von Sicherheit, Anerkennung sowie Zugehörigkeit, die wiederum ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Durch diese Erfahrungen und die Möglichkeit zur Mitgestaltung wachsen junge Menschen in Gemeinschaften hinein, lernen kooperatives Verhalten und entwickeln sich zu starken Persönlichkeiten. Kinder bekommen Orientierung, wie ein gutes Zusammenleben gelingen kann.3 Im Zusammensein schließen Kinder und Jugendliche nicht nur Freundschaften, sondern entwickeln soziale Kompetenzen, erleben demokratisches Handeln und wachsen in ihrer Persönlichkeit. Gemeinschaft schafft ein tragfähiges Fundament für ein solidarisches und respektvolles Miteinander – innerhalb der Gruppe und darüber hinaus.

Auch im Familienalltag lässt sich Gemeinschaft bewusst fördern: eine gemeinsam geplante Wanderung, ein regelmäßiger

Gemeinschaft schafft ein tragfähiges Fundament für ein solidarisches und respekt-

volles Miteinander – innerhalb der Gruppe und darüber hinaus.

^ Als Gemeinschaft schöne Momente teilen. Foto: Heli Düringer

‹ Team ROL IT Inklusive Transalp der Alpenvereinsjugend am BrennerGrenzkamm. Foto: Mel Presslaber

Naturnachmittag mit anderen Familien oder einfach das bewusste Teilen von Aufgaben und Erlebnissen – all das stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit. Es muss nicht immer ein großes Abenteuer sein: Oft reicht es, gemeinsam ein Feuer zu machen, ein Zelt im Garten aufzubauen oder nach einem Regentag durch Pfützen zu springen.

Zusammenfinden

Verbundenheit und Zugehörigkeit entstehen durch gemeinsame Visionen, Erlebnisse und Erfahrungen und gemeinsames Tun sowie das Gefühl, dazuzugehören –

unabhängig von individuellen Eigenschaften oder Fähigkeiten. Sie stärkt jede*n Einzelne*n und schafft Zusammenhalt. Gemeinschaft ist kein Zufall und mehr als bloßes Zusammensein – sie entsteht als Prozess, indem wir sie aktiv zusammen gestalten!

Beim Zusammenkommen, Zusammenwachsen, Zusammenhalten und hin und wieder auch beim wertschätzenden „Zusammenraufen“, denn auch Konflikte und deren konstruktive Lösung gehören dazu. Besonders Kinder und Jugendliche sollen in allen Angeboten der Alpenvereinsjugend das Gefühl haben: „Hier bin ich sicher, hier kann ich vertrauen, hier habe ich Wert und Namen, hier fühle ich mich als Teil einer Gemeinschaft.“ 4 Sie sollen die stärkende Erfahrung machen, dass sich jemand auf sie einlässt, das Zusammensein genießt und schöne Momente mit ihnen teilt.5 Ich bin überzeugt davon, dass wir alle zu diesem Erleben von Gemeinschaft beitragen können. Bergauf-Chefredakteurin Evelin Stark, die regelmäßig mit ihrem Sohn an Alpenvereinsaktionen teilnimmt, beschreibt es so: „Ich sehe, wie er dort aufblüht – wie er Verantwortung übernimmt, Freundschaften schließt, sich selbst etwas zutraut. Und ich spüre, wie gut ihm das gemeinschaftliche Draußensein tut.“

Bedürfnisse, die uns im praktischen Tun leiten können:

„Ich bin sicher“

Um gut zu begleiten und die Gemeinschaft zu stärken, ist es wichtig, Vertrauen und Sicherheit zu schaffen. Dazu brauchen wir eine klare, empathische Haltung und die Möglichkeiten zur Beteiligung und Reflexion. Um aktiv die verschiedenen Phasen der Gruppendynamik zu unterstützen, helfen zusätzlich kooperative oder kreative Methoden und Spiele, beispielsweise zum Kennenlernen der Gruppe.

„Ich werde gehört“

Echte Teilhabe entsteht, wenn gemeinsame Entscheidungsprozesse ermöglicht werden. So können sich alle aktiv z. B. bei der gemeinsamen Planung einer Tour einbringen. Dies fördert gegenseitigen Respekt und stärkt das Selbstbewusstsein. Eine wertschätzende Feedbackkultur ist ebenso wichtig. Herausragende Gruppen zeichnen sich nach Daniel Coyle durch ihre Feedbackkultur aus: indem sie sich sehr offen und direkt Feedback geben, es dabei aber gleichzeitig schaffen, ein Klima der Sicherheit, Unterstützung, Verbundenheit und Zugehörigkeit aufzubauen.6

„Wir unterstützen uns gegenseitig“

Etwas gemeinsam zu tragen wird im wörtlichen und übertragenen Sinne erlebt, wenn Aufgaben und Verantwortungen wie Kochen oder das Tragen von Gruppenmaterial gemeinsam übernommen werden. Echte Gemeinschaft zeigt sich besonders in schwierigen Momenten. „Wenn wir einen Misserfolg einstecken mussten, wollen wir vor allem eines: Menschen um uns herum, die uns vermitteln, dass sie zu uns stehen und für uns da sind.“ 7 So wird das Gefühl von Zusammenhalt und Solidarität gestärkt.

„Ich gehöre dazu“

Jede Person bringt als wichtiger Teil der Gruppe individuelle Eigenschaften und Hintergründe wie Herkunft, Kultur, Alter und Geschlecht sowie eigene Fähigkeiten, Stärken und Interessen mit. Diese machen

Es muss nicht immer ein großes Abenteuer sein: Oft reicht es, gemeinsam ein Feuer zu machen, ein Zelt im Garten aufzubauen oder nach einem Regentag durch Pfützen zu springen.

Gemeinschaft lebendig und so können wir gemeinsam verschieden sein. In einer wertschätzenden Gruppe haben alle Platz und ergänzen sich gegenseitig. Als Alpenvereinsjugend sehen wir Vielfalt als Chance oder, um es in den Worten eines Elfjährigen zu sagen, der bei einem unserer Schulprogramme seine Klasse beschrieb: „Wir sind so bunt wie die Herbstblätter im Wald und unsere Unterschiede machen uns gemeinsam stark.“ Gemeinschaft und Inklusion leben heißt für uns auch: gemeinsam schaffen, was man allein für unmöglich hält.

Johanna Grassegger ist pädagogische Mitarbeiterin in der Abteilung Jugend des Österreichischen Alpenvereins und beschäftigt sich als Psychologin, Erlebnispädagogin und Bergwanderführerin gerne mit Gemeinschaft.

2 Renz-Polster, Herbert (2024), Mit Herz und Klarheit, Piper, S. 50.

3 ebd., S. 40 ff.

4 ebd., S. 41.

5 Vgl. Grolimund, Fabian & Rietzler, Stefanie (2019). Geborgen, mutig, frei, Herder, S. 21.

6 ebd., S. 29.

7 ebd., S. 30.

¡ nfo

Wer sich für die Aktivitäten der Alpenvereinsjugend interessiert, wendet sich am besten direkt an die eigene Alpenvereinssektion. Hier geht's zu einer Übersicht der Sektionen und Jugendteams: www.alpenvereinsjugend.at/ueber-uns/ bundesgeschaeftstelle.php

Tage draußen! für Kinder: Begleiter*innen geben Sicherheit. Foto: Franz Walter

Freiräume

Gemeinschaft

Prävention

Risiko

Beteiligung & Inklusion

Ehrenamt

Lernen & Beziehung

Mehr als 3.460 Ehrenamtliche sind in 193 Jugendteams in den Alpenvereinssektionen und Ortsgruppen des Österreichischen Alpenvereins für die Alpenvereinsjugend ehrenamtlich unterwegs und ermöglichen Tage draußen für Kinder, Jugendliche und Familien. Dabei werden sie von acht Landesjugendteams, dem Bundesjugendausschuss und dem Bundesjugendteam unterstützt.

Wir begleiten junge Menschen und Familien bei ihren Tagen draußen.

200 Jugendleiter*innen, 4 Tage, 1 Insel: Gemeinschaft, Kreativität und Inspiration beim bundesweiten Treffen der Alpenvereinsjugend am Attersee.

Alle drei Jahre trommelt die Alpenvereinsjugend ihre Ehrenamtlichen zusammen und lädt am Pfingstwochenende zum bundesweiten Treffen Edelweiß Island ein: gemeinsam draußen sein, klettern, sich austauschen, am Lagerfeuer sitzen und eine Auszeit vom Alltag erleben: all das ist Edelweiß Island und noch viel mehr. Über 200 Jugendleiter*innen aus ganz Österreich haben sich von 6. bis 9. Juni in Weißenbach am Attersee (OÖ) getroffen, ihre Zelte aufgeschlagen und vier wunderbare Tage erlebt. „Für mich ist diese Insel ein Ort fernab von den Konventionen des Alltags, mit einer Atmosphäre der Offenheit – perfekte Voraussetzungen, um sein inneres Kind wieder ans Licht zu lassen und aus einer neuen (oder teils vergessenen) Perspektive auf die Jugendarbeit zu blicken“, erzählt Viktoria Vojtech, Jugendleiterin beim Alpenverein Edelweiß.

Explore the Island

„Der Summa ist koa Wetter! Er ist da, wo die Leut sind und die Freud passiert!“, singt der Musiker Beda mit Palme bei seinem Konzert auf Edelweiß Island. Und genau so war es. Die dunklen Wolken am Himmel taten der Stimmung zu keinem Zeitpunkt einen Abbruch. Mit Live-Band, Inseltänzen und „Aloha-ich-bin-auch-da“-Rufen haben wir das Wochenende am Freitag offiziell eröffnet. Besonders gefreut hat uns der Besuch von Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabl und Generalsekretär Clemens Matt.

Gipfel, Gumpen, Wasserfälle – Kletterwände, Boulder, der Attersee. Das am See liegende Bergsteigerdorf Steinbach hielt unzählige schöne Spots bereit, die von uns entdeckt werden wollten. Bei verschiedenen Aktivitäten waren alle Teilnehmer*innen am zweiten Tag rund um Weißenbach unterwegs und lernten sich bei kleinen Challenges besser kennen. Während einige nach ihrer Rückkehr erst einmal Siesta machten, erkundeten andere die „offenen Zelte“, in denen man nach Lust und Laune kreativ werden konnte: Neue Freundschaften wurden mit Freundschaftsbändern besiegelt, Arme und Beine mit Tattoos verziert, Inselkostüme gebastelt, Taschen bemalt und Boote gebaut. „Mit dem vielseitigen Pro-

»Für mich ist diese Insel ein Ort fernab von den Konventionen des Alltags, mit einer Atmosphäre der Offenheit – perfekte Voraussetzungen, um sein inneres Kind wieder ans Licht zu lassen und aus einer neuen (oder teils vergessenen) Perspektive auf die Jugendarbeit zu blicken. «

Viktoria Vojtech, Jugendleiterin beim Alpenverein Edelweiß

Gemeinsam unterwegs beim Klettern im Gebiet Forstamt Brennerriese am Attersee.

gramm auf Edelweiß Island wollen wir unseren Ehrenamtlichen für ihr Engagement in der Alpenvereinsjugend Danke sagen, sie inspirieren und Raum für Austausch und Vernetzung schaffen“, sagt Elke Bernhard, Bundesjugendleiterin der Alpenvereinsjugend.

Ideenschmiede: Edelweiß Island

Wenn so viele Jugendfunktionär*innen zusammenkommen, wollen wir die Chance nutzen, um als Jugendorganisation zu verschiedenen Themen ins Gespräch zu kommen. Bei den Workshops zum pädagogischen Kompass (siehe S. 22) tauchten wir in eine große Neuentwicklung der Alpenvereinsjugend ein: In Kleingruppen wurden die neuen pädagogischen Grundlagen vorgestellt und reflektiert.

Inspiration gab es an dem Wochenende auch zu Spielideen: Bei den „Island Games“ mussten sich die Jugendleiter*innen beim Bobby-Car-Rennen, Papierflieger-Weitwurf oder Big-Bag-Sackhüpfen beweisen.

Attersee. Abtauchen und abschalten auf Edelweiß Island.

» Das Gemeinschaftsgefühl, das in diesen Tagen zu spüren war, hat mich als Bundesjugendleiterin besonders gefreut!«

Elke Bernhard, Bundesjugendleiterin der Alpenvereinsjugend

» Besonders schön fand ich, dass das Programm fast durchgängig für Erwachsene und Kinder gleichermaßen konzipiert war. So konnten wir als Familie teilnehmen und meine 9-jährige Tochter und ich sowohl gemeinsam Spaß haben als auch eigenständig unterwegs sein, was uns beiden total getaugt hat!«

Sebastian Howorka, Familiengruppenleiter Alpenverein Austria

Und was wäre Edelweiß Island, ohne gemeinsam zu feiern? Der oberösterreichische Künstler Beda mit Palme sorgte mit seinen Austro-Reggae-Songs beim großen Inselfest für karibisches Flair und ausgelassene Stimmung.

Alle in einem Boot

Ob man am letzten Tag einfach nach Hause fahren darf? Auf keinen Fall. Nur wer sich beim „Escape the Island“-Spiel innerhalb von 60 Minuten ein Ticket für das Boot nach Hause erspielte, durfte abreisen. Mit vereinten Kräften musste ein Boot gebaut werden, das nach 56 Spielminuten erfolg-

^ Finale: Teamwork beim Bootbau, um Edelweiß Island auch wieder verlassen zu dürfen.

› Am Lagerfeuer ist die Welt in Ordnung.

reich im Weißenbach zu Wasser gelassen wurde. Der Inselgeist händigte allen ein Ticket für die Heimreise aus und Edelweiß Island verschwindet nun wieder im großen Alpenvereinsmeer.

Das Bundesjugendteam bedankt sich bei allen Ehrenamtlichen, die uns bei der

Veranstaltung unterstützt haben, und bei allen Jugendfunktionär*innen da draußen, die in den Sektionen, Ortsgruppen und Bezirken mit Kindern, Jugendlichen und Familien unterwegs sind. Edelweiß Island 2025 ist Geschichte – danke an alle, die ein Teil davon waren und es zu einem unvergesslichen Wochenende gemacht haben.

Pia Payer ist im Österreichischen Alpenverein für Ehrenamtsbetreuung und -kommunikation zuständig.

» Was mir gefallen hat?

Die Gemeinschaft von so vielen Menschen, die sich eigentlich nicht kennen.«

Moritz Loske (13 J.)

» Man lernt viele tolle Leute kennen und es war eine super Motivation, jetzt selbst die Jugendleiterausbildung zu machen!«

Stefan Obereder (15 J.), Alpenvereinsjugend Bad Hall, OÖ

» Von allen vier Edelweiß Islands war dieses für mich das beste! Die Lage war perfekt, denn sie vereinte Badespaß mit alpinen Aktivitäten. Die Mischung aus wertvoller Zeit mit Gleichgesinnten draußen und gleichzeitiger Arbeit an der Zukunft der Alpenvereinsjugend war wieder super! Und, dass es für mich in guter Entfernung mit dem Reiserad erreichbar war, war klasse!«

Robert Delleske, Jugendleiter Alpenvereinsjugend Salzburg

» Ich blicke zurück auf eine in mehrerlei Hinsicht feuchte (Regen, See und Schweiß) und dennoch oder gerade deshalb gelungene Veranstaltung, bei der ich wieder überrascht war, wie divers die Alpenvereinsjugend aufgestellt ist.«

Stefan Bicherl, Obmann Alpenverein Leibnitz

» Als Highlight würde ich das Lagerfeuer nehmen.«

Florian Obereder (13 J.), Alpenvereinsjugend Bad Hall, OÖ

» Klare Nummer 1:

Die Island Games! Dann das Boot bauen. Und wir lieben die Edelweiß-Island-Shirts!«

Silas Loske (10 J.), Alpenvereinsjugend Jenbach

Tage draußen in einer lebenswerten Umwelt:

Wie die Alpenvereinsjugend mit dem neuen pädagogischen Kompass junge Menschen auf ihren Wegen begleitet.

v ictoria k anduth

Ein Lagerfeuer knistert, irgendwo lacht jemand, eine Stirnlampe huscht durch die Dämmerung. Es riecht nach nasser Erde, Stockbrot und Abenteuer. Für viele Kinder und Jugendliche sind solche „Tage draußen“ prägende Erlebnisse – Momente voller Freiheit, Gemeinschaft, Mut und Neugier. Diese besonderen Tage stehen im Zentrum der Arbeit der Alpenvereinsjugend. Sie verbinden Naturerfahrung mit Bildung, Selbstwirksamkeit mit Spaß –und schaffen einen Raum, in dem junge Menschen wachsen können. Damit das gelingt, braucht es mehr als gute Laune und schönes Wetter. Es braucht Wissen,

Erfahrung und ein gemeinsames Verständnis davon, was gute Jugendarbeit im Alpenverein ausmacht.

Unser Leitbild bildet das Fundament: Es beschreibt unseren Auftrag, unsere Werte und unsere Bildungsziele in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Doch wie lässt sich dieser Anspruch in einer großen, überwiegend ehrenamtlich getragenen Organisation wie der Alpenvereinsjugend umsetzen? Mit dieser Frage haben sich Jugendleiter*innen und Kursleiter*innen intensiv auseinandergesetzt – und gemeinsam etwas entwickelt, das Orientierung bietet: den pädagogischen Kompass der Alpenvereinsjugend.

Tage draußen!

Wir alle, die gern in der Natur unterwegs sind, wissen: Tage draußen sind besonders. Wir hängen ein Rufzeichen an, um aufzuzeigen, wie wichtig und notwendig die Erlebnisse an Tagen draußen für Kinder und Jugendliche sind. Das „!“ steht aber auch für das, wie Tage draußen auf uns wirken: Es kann sein, dass wir vor riskanten Situationen stehen, eine intensive Naturbeziehung spüren oder durch die Gruppe Gemeinschaft und Zusammenhalt erleben. Beim Sitzen am Lagerfeuer, Spielen am Fluss, bei Sonne oder Regen. Egal, ob wir sie mit guten Freund*innen erleben, mit der Alpenvereinsjugend – oder ganz für uns allein. Tage draußen! sind für jede*n anders. Sie sind genau diese Tage, die nachwirken und uns noch lange in Erinnerung bleiben. Sie sind das Herzstück unserer Tätigkeit in der Alpenvereinsjugend.

Tage draußen! sind für jede*n anders. Sie sind genau diese Tage, die nachwirken und uns noch lange in Erinnerung bleiben. Sie sind das Herzstück unserer Tätigkeit in der Alpenvereinsjugend.

Es ist unser Auftrag, junge Menschen zu begeistern, zu bilden und sie für Bergsport, Naturerfahrung und Umweltschutz zu sensibilisieren. Dabei begleiten wir Kinder, Jugendliche und Familien auf dem Weg in die Selbstständigkeit draußen. Unsere Bildungsziele geben uns die Richtung dafür vor:

• Wir unterstützen die ganzheitliche Entwicklung junger Menschen.

• Wir ermöglichen Gemeinschaft, Abenteuer und außergewöhnliche Erlebnisse.

• Wir fördern risikobewussten und eigenverantwortlichen Bergsport.

• Wir stärken Naturbeziehung, Umweltschutz und nachhaltiges Handeln.

• Wir ermöglichen Mitgestaltung, Engagement und Beteiligung.

Gemeinsam mit den Werten der Alpenvereinsjugend wie Ehrenamt, Prävention, Inklusion und respektvolles Miteinander bilden sie die Grundlage für die Arbeit mit jungen Menschen im Alpenverein.

Der Kompass

Tage draußen!

Die Tage draußen!-Website gibt Einblicke, wie die Alpenvereinsjugend junge Menschen auf ihren Wegen begleitet.

Mehr Infos: www.tagedraussen.at

Wie kann es unseren Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit gelingen, den Bogen zwischen Auftrag, Werten, Bildungszielen und ihrem Alltag in den Alpenvereinssektionen zu spannen? Welche Fragen stellen sich dabei? Wie können Kinder und Jugendliche gut begleitet werden? Wie wird eine Umgebung geschaffen, in der sie sich entfalten können?

Eine Arbeitsgruppe aus Jugend leiter*innen und Kursleiter*innen hat genau das erarbeitet – mit Fachwissen,

Praxiserfahrung und pädagogischem Anspruch. Das Ergebnis sind neun pädagogische Grundlagen, die Orientierung geben und in der konkreten Arbeit mit jungen Menschen als Kompass dienen:

1. Beziehung aufbauen Stabile, wertschätzende und respektvolle Beziehungen sind die Basis, mit der wir junge Menschen in ihrer persönlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung begleiten und fördern können. Eine vertrauensvolle Beziehung zu einer Bezugsperson kann eine wichtige Stütze beim Entdecken der eigenen Interessen und Stärken sein. Funktionär*innen haben dabei eine wichtige Vorbildfunktion.

2. Gemeinschaft fördern

In einer starken Gemeinschaft lernen wir, Verantwortung zu übernehmen, uns gegenseitig zu unterstützen und Unterschiede als Bereicherung zu sehen. Das kann gelingen, indem wir Verantwortung teilen, füreinander einstehen und gemeinsame Entscheidungsprozesse ermöglichen.

3. Naturbeziehung stärken

Eine starke Naturbeziehung ist wichtig, weil sie nicht nur Gesundheit und Achtsamkeit fördert, sondern auch Kreativität, Umweltbewusstsein und ökologisches Verantwortungsgefühl stärkt. Kinder und Jugendliche sollen Natur hautnah, auch ohne feste Vorgaben, erleben können. Auch das Vermitteln von Naturwissen und die Planung von ökologisch nachhaltigen Angeboten können die Naturbeziehung stärken.

In den vielfältigen Angeboten der Alpenvereinsjugend werden Kinder und Jugendliche dabei unterstützt, ihre eigene Risikokompetenz zu entwickeln. Foto: Heli Düringer

Freiräume zu schaffen – ohne feste Vorgaben und Leistungsdruck - bietet Möglichkeit zur Selbstbestimmung und fördert die Eigenverantwortung. Foto: Anna Repple

4. Lernen ermöglichen

Wir wollen junge Menschen dabei unterstützen, sich selbst, ihre Umwelt und ihre Möglichkeiten aktiv und selbstbestimmt zu entdecken und zu gestalten. Erlebnisorientiertes Lernen, etwa durch Fördern von Neugier und Wecken von Emotionen, ist dafür entscheidend.

5. Freiraum schaffen

Freiräume sind gestaltbare Räume, in denen man sich ohne feste Vorgaben ausprobieren kann. Sie bieten Möglichkeiten zur Selbstbestimmung und fördern die Eigenverantwortung. In einer geeigneten Umgebung und innerhalb eines sicheren Rahmens kann Kindern und Jugendlichen Zeit gegeben werden, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und ihr eigenes Tempo zu bestimmen.

Eine

starke Naturbeziehung ist wichtig, weil sie nicht nur Gesundheit und Achtsamkeit fördert, sondern auch Kreativität, Umweltbewusstsein und ökologisches Verantwortungsgefühl stärkt. Kinder und Jugendliche sollen Natur hautnah, auch ohne feste Vorgaben, erleben können.

6. Risiko wählen

Risikokompetenz ist lernbar. Wer Grenzen spüren darf, entwickelt Urteilsfähigkeit. Wichtig sind hier Wissen über Risiken, Möglichkeiten zur Selbsteinschätzung und ein Rahmen, in dem kontrolliertes Ausprobieren möglich ist.

7. Beteiligung leben

Beteiligung bedeutet Mitbestimmung, Mitgestaltung und Mitverantwortung. Damit ist gemeint, dass Kinder und Jugendliche nicht nur angehört, sondern wirklich einbezogen werden. Mit der Möglichkeit, sich in Entscheidungen einzubringen, einer offenen Fehlerkultur und Feedbackmöglichkeiten soll dazu motiviert werden, sich engagiert und aktiv einzubringen.

8. Präventiv arbeiten

Prävention in der Jugendarbeit ist wichtig, um jungen Menschen ein sicheres, gesundes und chancenreiches Aufwach-

sen zu ermöglichen. Ein vorausschauender Rahmen hilft, körperliches und mentales Wohlbefinden zu beachten, Risiken zu erkennen und die Widerstandsfähigkeit junger Menschen zu fördern.

9. Inklusiv handeln

Unter Inklusion verstehen wir einen gleichberechtigten und selbstbestimmten Zugang aller Menschen zu allen Lebensbereichen, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen, Fähigkeiten oder Hintergründen. Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der Vielfalt als Bereicherung gesehen wird und jede*r die gleichen Chancen auf Entwicklung, Bildung und Teilhabe erhält.

Der pädagogische Kompass ist dabei kein starres Regelwerk, sondern eine Orientierungshilfe für die Praxis. So bietet er nicht nur den Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit, sondern auch Eltern, die mit ihren Kindern und Jugendlichen Tage draußen verbringen, viele konkrete Umsetzungstipps.

Die Tage-draußen!-Plattform

Auf der Tage-draußen!-Website finden sich Filme, Gespräche und weitere Beiträge zum Thema. Die Seite wird in den nächsten Monaten zur Tage-draußen!Plattform weiterentwickelt. So entsteht ein digitaler Ort, der alles, was in der pädagogischen Jugendarbeit im Alpenverein wichtig ist, bündelt. Neben dem pädagogischen Kompass werden hier auch Methoden und kreative Ideen für die Praxis zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte werden ergänzt durch ein Wiki mit vertiefenden Beiträgen sowie einen Blog mit Ideen aus der Sektionsarbeit. So entsteht eine lebendige Sammlung von Wissen, Werkzeugen und Erfahrungen – für eine Jugendarbeit, die wirkt, begeistert und weiterwächst.

Victoria Kanduth ist in der Abteilung Jugend für den Bereich Kinderschutz und Gewaltprävention zuständig.

TOP-ANGEBOT:

Geprüfte*r Bergwanderführer*in • 4 × Hostel • Halbpension • Öffentliche Bustransfers lt. Detailprogramm (Vinschgau Card) • Versicherungen

5 Tage | 8 – 15 Teilnehmer*innen

Termine: 11.10. bis 15.10. | 15.10. bis 19.10. | 19.10. bis 23.10. | 23.10. bis 27.10. | 27.10. bis 31.10. | 31.10. bis 04.11. | 04.11. bis 08.11.2025

Deutsch sprechende*r Bergwanderführer*in • Interrail Bahnticket 2. Klasse • ab/bis beliebigem Bahnhof in Deutschland • 4 × Hotel****, 4 × Hotel/ Gästehaus jeweils im DZ • Frühstück • Busfahrten und Transfers lt. Detailprogramm • Versicherungen

9 Tage | 8 – 12 Teilnehmer*innen

Termine: 20.05. bis 28.05. | 24.06. bis 02.07. | 12.08. bis 20.08.2026

www.davsc.de/ HHTOPVIN www.davsc.de/ UKRAIL

Der Fuß steht etwas wackelig auf einem kleinen Tritt. Die zwölfjährige Eva setzt immer wieder zum nächsten Zug in der Schlüsselstelle an, geht dann doch zurück in die Rastposition und schüttelt die Arme aus. Die ganze Jugendgruppe sitzt am Fuß des Klettergartens und feuert sie an. „Allez Eva! Du schaffst das!“ Sie und ihr Sicherungspartner Tobi tauschen noch einmal Blicke, dann nimmt sie all ihren Mut zusammen und zieht durch. Geschafft! Alle sind aus dem Häuschen. Dieser Moment steckt voller Lernchancen und Entwicklungsmöglichkeiten: Risiko einschätzen, Grenzen überwinden, Vertrauen spüren und gemeinsam freuen.

Für viele Kinder und Jugendliche ist Sportklettern der erste Kontaktpunkt mit dem Alpenverein. Zahlreiche Angebote der Alpenvereinssektionen bieten einen niederschwelligen Zugang, um erste Höhenluft zu schnuppern. Viele Kids sind begeistert und nehmen an Klettergruppen, Kursen oder unseren Aktivitäten im Freien teil.

Bildungsauftrag als Jugendorganisation

Mit rund 200.000 Mitgliedern ist die Alpenvereinsjugend eine der größten verbandlichen Jugendorganisationen in Österreich. Daraus ergibt sich ein umfassender Bildungsauftrag:

„Organisationen der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit verfolgen einen ganzheitlichen und partizipativen Bildungsansatz und verstehen sich als gesellschaftlicher Gestaltungsraum, in dem junge Menschen ihre Talente entfalten können …“ (Bundeskanzleramt zur verbandlichen Jugendarbeit).

Im Leitbild der Alpenvereinsjugend heißt es: „Wir begleiten junge Menschen und Familien bei ihren Tagen draußen und befähigen sie, selbstständig unterwegs zu sein.“ Unsere fünf Bildungsziele sind für uns richtungsweisende Aussagen darüber, was junge Menschen durch unsere Begleitung lernen, erleben und entwickeln können. Sportklettern ist dafür ein starker Lernraum. Der pädagogische Kompass der Alpenvereinsjugend gibt Orientierung fürs praktische Tun (siehe Artikel „Orientierung für Tage draußen!“ auf Seite 22).

Griff für Griff: Sportklettern und die Bildungsziele der Alpenvereinsjugend

Egal ob 4a oder 7c, beim Klettern wächst jede*r an den Herausforderungen. Foto:

Dieser Moment steckt voller

Lernchancen und Entwicklungsmöglichkeiten: Risiko einschätzen, Grenzen überwinden, Vertrauen spüren und gemeinsam freuen.

Wie Klettern pädagogisch wirkt

Mit Klettern unterstützen wir die ganzheitliche Entwicklung junger Menschen. Ganzheitliche Entwicklung meint die Förderung der körperlichen, emotionalen, sozialen, kognitiven und wertebezogenen Dimension. In unserem Beispiel: Eva löst die Schlüsselstelle (kognitiv), spürt Selbstvertrauen (emotional), vertraut Tobi (sozial), trainiert Bewegungsabläufe (körperlich) und erlebt Sinn (wertebezogen).

Mit Klettern ermöglichen wir Gemeinschaft, Abenteuer und außergewöhnliche Erlebnisse. Die ganze Gruppe fiebert mit. Der Erfolg wird gemeinsam gefeiert, das Erlebnis bleibt lange im Gespräch. Ob am Lagerfeuer oder beim Heimweg – solche gemeinsamen Erfahrungen stiften Zugehörigkeit und bleibende Erinnerungen.

Mit Klettern fördern wir risikobewussten und eigenverantwortlichen Bergsport. Sportklettern erfordert Entscheidungen unter Unsicherheit. Eva hat das Risiko abgewogen, ihre Fähigkeiten eingeschätzt und bewusst entschieden, es zu versuchen. Wir begleiten solche Prozesse mit Austausch, Reflexion und Verantwortung.

Mit Klettern fördern wir Naturbeziehung, Umweltschutz und nachhaltiges Handeln. Viele Klettergärten bieten beeindruckende Naturerlebnisse – am Berg, am Fluss oder im Wald. Wir thematisieren naturschonendes Verhalten, Schutzzeiten, respektvollen Umgang mit Lebensräumen – und machen nachhaltiges Handeln konkret erlebbar.

Mit Klettern ermöglichen wir Mitgestaltung, Engagement und Beteiligung. Ziel, Ort und Ablauf des Ausflugs wurden gemeinsam mit der Gruppe geplant. Vor Ort kön-

nen alle frei wählen, welche Routen sie klettern wollen. Beteiligung schafft Motivation, Verantwortung und Selbstvertrauen.

Fazit: Erlebnisorientiertes Lernen

Sportklettern bietet uns vielfältige Möglichkeiten zur Umsetzung unserer Bildungsziele. Neben technischem Knowhow braucht es dafür vor allem eine bewusste Begleitung. Unterstützt werden kann diese durch den pädagogischen Kompass der Alpenvereinsjugend. Unsere Ausbildungen zur/zum Jugendleiter*in oder Familiengruppenleiter*in bereiten darauf vor. So werden Tage draußen! zu echten Bildungserlebnissen – und das funktioniert nicht nur am Felsen, sondern auch in der Kletter- oder Boulderhalle. Mit einem strahlenden Lächeln wird Eva von ihrem Sicherungspartner abgelassen. Die Jugendgruppe empfängt sie mit High-Fives. Ihr Blick zur Jugendleiterin verrät: Da ist gerade viel passiert. Bildung eben.

David Kupsa ist als pädagogischer Mitarbeiter in der Abteilung Jugend des Österreichischen Alpenvereins für die Funktionär*innenausbildung mitverantwortlich. Im Alpenverein Wattens war er Sportkletterreferent und ist jetzt als stellvertretender Jugendteamleiter aktiv.

Sie fordern, fördern, fangen auf – Herta Gauster und Katharina Bacher stehen sinnbildlich für engagierte Nachwuchsarbeit im Klettersport. Was sie verbindet: viel Erfahrung, wenig Sichtbarkeit – und eine große Leidenschaft.

c hristoph iglhauser

Kletterschuhe schnüren, Chalk drauf, ab an die Wand – so sieht für viele Kinder und Jugendliche ein perfekter Nachmittag aus. Doch damit das klappt, braucht es mehr als bunte Griffe und gute Laune. Es braucht Menschen, die sie begleiten, motivieren, auffangen, fordern – und fördern. Menschen wie Herta Gauster und Katharina Bacher. Zwei Trainerinnen aus unterschiedlichen Generationen, beide verwurzelt im Sportklettern und in der Vereinsarbeit. Was sie verbindet, ist nicht nur die Leidenschaft fürs Klettern, sondern auch ein klarer Blick auf das, was es braucht, damit Nachwuchsarbeit im Verein gelingt – und zukünftig noch besser gelingen kann.

Dranbleiben mit Herz und Haltung

Herta Gauster trainiert seit über 30 Jahren Kinder und Jugendliche beim Alpenverein Gebirgsverein in Wien. Neben vielen Talenten hat sie vor allem eines aufgebaut: eine Trainingskultur, die über die Kletterwand hinausreicht. „Ich glaube, ich werde mein Leben lang beim Klettern bleiben, weil ich die Bewegung einfach an sich super finde. Meine Begeisterung will ich weitergeben“, sagt sie. Katharina Bacher ist

^ Salzburger Landesmeisterschaft Vorstieg Saalfelden. Foto: Marleen Huber

zwar wesentlich jünger, verfolgt in ihrer Arbeit beim Alpenverein Kuchl (Salzburg) aber eine ganz ähnliche Herangehensweise. Sie trainiert die Wettkampfgruppe – mit viel Struktur und noch mehr Gespür. „Mich reizt die Vielfalt – im Sport und in den Persönlichkeiten. Jeder braucht etwas anderes, und das muss man erkennen.“

Beide wissen, dass Trainer*innen heute weit mehr leisten müssen als nur den Klettersport zu vermitteln. Und die Herausforderungen wachsen. Die Anforderungen im Nachwuchsleistungssport sind hoch,

»Wenn sie das Gefühl haben, wir wissen nicht, was los ist, dann funktioniert das Training nicht –Kinder merken das sofort. Chaos

ist vorprogrammiert. «

die Wege zum Erfolg sind komplexer geworden: „Heute hat ein Späteinsteiger mit 15 schon acht Jahre Trainingsrückstand“, erklärt Gauster. Und gleichzeitig will sie keines der Kinder verlieren – weder die besonders Talentierten noch die, die „einfach gern kommen, weil sie Spaß am Sport haben“.

Fair für alle

Ähnliche Gedanken macht sich Bacher. Ihre Motivation? „Ich finde es total spannend, mit einer Gruppe von ganz unterschiedlichen Charakteren zu arbeiten. Jede und jeder bringt etwas anderes mit, und ich versuche, diese Stärken zu entdecken und zu fördern.“ Für Bacher ist die größte Herausforderung, allen das Gefühl zu geben, gleich wichtig zu sein. „Gerade in einer Leistungsgruppe kann es schnell passieren, dass Kinder sich vergleichen und glauben, sie seien ‚nicht gut genug‘. Dagegen arbeite ich aktiv an“, sagt sie überzeugt.

Struktur hilft ihr dabei: Jedes Training wird detailliert geplant, abgestimmt, dokumentiert. Auch für die Co-Trainer*innen, die sie unterstützen. „Wenn sie das Gefühl haben, wir wissen nicht, was los ist, dann funktioniert das Training nicht –Kinder merken das sofort. Chaos ist vorprogrammiert.“

‹ Salzburger Landesmeisterschaft Bouldern Stadt Salzburg. Foto: Thomas Kössl > Foto: Heiko Wilhelm

Katharina Bacher

Trotzdem bleibt viel „Learning by Doing“, wie beide betonen. Erfahrung, Fingerspitzengefühl, die Fähigkeit zuzuhören – das alles kann man nicht in einem Kurs lernen. Aber es hilft, wenn man Teil eines Teams ist.

So wie bei Gauster, die mit bis zu fünf Trainer*innen gemeinsam arbeitet: „weil man sich absprechen, auffangen und vertreten kann“. Oder wie bei Bacher, die in einem eingespielten Team mitarbeitet –„auch wenn der Zuwachs an neuen Trainer*innen leider sehr spärlich ist.“

Nachsatz: „Wer als junge Trainerin anfängt, sollte wissen: Es geht nicht nur ums Klettern. Es geht um Organisation, Kommunikation, Beziehungspflege. Und vor allem: Man muss lernen, loszulassen. Die Kinder gehen ihren eigenen Weg – wir können sie begleiten, aber nicht lenken.“

Zwischen Ehrenamt und Realität

Zeitaufwand, Entschädigung, Motivation. Für beide ist klar: Ehrenamt allein reicht nicht. Es gehört neben den Aufwandsentschädigungen viel mehr dazu. „Ich habe das nie komplett unbezahlt gemacht“, sagt Gauster offen. „Es sind einfach viele Aufgaben, die erledigt werden müssen, nach außen hin aber nicht sichtbar sind. Das ist das Fundament für unser Schaffen. Je genauer wir unsere Dinge vorbereiten, umso leichter und angenehmer laufen dann viele Dinge.“

Auch Bacher sieht die Problematik. „Ihrer Meinung nach braucht es mehr geteilte Verantwortung: „Oft übernehmen Trainer*innen zehn Aufgaben auf einmal. Wenn man das auf mehrere Schultern aufteilen könnte, würde der Einstieg viel leichter und sicherlich die Qualität noch steigen.“

Ohne den Alpenverein läuft vieles nicht –da sind sich Herta Gauster und Katharina Bacher einig. Für Gauster ist der Alpenverein Gebirgsverein seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner: Trainingsmöglichkeiten in der vereinseigenen Halle, finanzielle Unterstützung, keine Eintrittskosten für die Kinder und regelmäßige Präsenz in der Vereinszeitung. „Ohne diese Rückendeckung gäbe es unsere Gruppe in der Form nicht“, ist sie überzeugt.

Auch Katharina Bacher sieht im Alpenverein weit mehr als nur einen Dachverband: „Wir spüren schon, dass wir Teil von etwas Größerem sind – das gibt Sicherheit.

Aber es braucht auch Strukturen, damit wir vor Ort arbeiten können.“ Gerade in kleineren Gemeinden sei es wichtig, dass Verein und Hallenbetreiber am gleichen Strang ziehen. Auch der Kletterverband Österreich spielt dabei eine wichtige Rolle, wenn es um strukturelle Unterstützung und gezielte Nachwuchsförderung geht. Was Gauster hervorhebt: „Unterstützung ist keine Einbahnstraße. Damit Förderungen, Trainingszeiten oder Berichte entstehen, muss jemand aus dem Trainer*innenteam dranbleiben – organisieren, kommunizieren, nachhaken.“ Sichtbarkeit fällt nicht vom Himmel. Und die Basis dafür ist oft ehrenamtlich organisiert – mit viel persönlichem Einsatz.

Wunsch nach Sichtbarkeit

Was in kleinen Vereinsgruppen geleistet wird, bleibt oft unsichtbar – trotz zahlreicher Erfolge, trotz engagierter Menschen. Dabei brauchen die Vereine und die Lan-

» Unterstützung ist keine Einbahnstraße. Damit Förderungen, Trainingszeiten oder Berichte entstehen, muss jemand aus dem Trainer*innenteam dranbleiben – organisieren, kommunizieren, nachhaken. « Herta Gauster

desverbände die Breite, um auch zukünftig Spitzensport zu ermöglichen. „Die Arbeit in den kleinen Gruppen ist das Fundament“, sagt Gauster. „Ohne sie gäbe es keine Weltcupsieger.“

Und Bacher ergänzt: „Ich wünsche mir, dass mehr gemeinsam gedacht und gearbeitet wird – nicht nur wirtschaftlich, sondern im Sinne einer echten Vereinsentwicklung.“ Sie sieht viele Vereine, die noch in alten Strukturen stecken – mit wenig Raum für neue Ideen oder flexible Modelle. „Die Gesellschaft verändert sich. Da muss auch das Ehrenamt neue Wege finden. Wenn das gelingt, können wir alle mit viel positiver Energie in die Zukunft schauen und neue Impulse einbringen.“

Und der schönste Moment?

Herta Gauster muss nicht lange überlegen: „Anna Bolius stand vor ihrem zweiten Jugend-Europacup, dem ersten außerhalb von Österreich. Kurz vor der Abreise sind wir noch ins Plaudern gekommen: ‚Herta, du hast einen schönen Rucksack.‘ Ich habe dann nur geantwortet: ‚Wenn du am Stockerl stehst, gehört er dir.‘ Wir haben beide gelacht – und dann hat sie tatsächlich gewonnen.“ Der Rucksack wechselte die Besitzerin – und das Vertrauen gleich mit. Eine dieser Geschichten, die zeigen, was möglich ist – wenn jemand da ist, der an dich glaubt!

In dieselbe Kerbe schlägt auch Bacher: „Es waren nie die größten Talente, die mir am meisten bedeutet haben, sondern jene, bei denen man merkt: Da kämpft jemand, da wächst jemand. Wenn so ein Kind plötzlich aufblüht, weil du fest daran geglaubt hast – das sind für mich die schönsten Momente. Die bleiben einfach im Kopf hängen und geben so viel Motivation. Und genau dafür opfern wir so viel Zeit.“

Klettern ist nicht nur eine Sportart – es ist ein Raum für Entwicklung, Herausforderung, Beziehung. Und gute Trainerpersönlichkeiten sind mehr als Technikprofis –sie begleiten junge Menschen auf ihrem Weg durchs Leben. Dass es sie braucht, ist klar. Dass man sie unterstützen muss, noch viel mehr.

Christoph Iglhauser ist für die Medienarbeit im Kletterverband Österreich zuständig.

Klettergruppe oder Trainingsgruppe?

Der Fokus im Alpenverein liegt auf der Durchführung von Klettergruppen, die Kindern und Jugendlichen die Freude am Klettern und Bewegung vermitteln sowie Gemeinschaft erleben lassen. Die Werte und Bildungsziele der Alpenvereinsjugend (siehe Artikel in diesem Heft) sowie Kinderschutz sind uns in allen Angeboten wichtig, sowohl in den Klettergruppen als auch den Trainingsgruppen. Die Klettergruppen sollen regelmäßig stattfinden und von qualifizierten Übungsleiter*innen oder Jugendleiter*innen geleitet werden.

Die leistungsorientierte Trainingsgruppe kann motivierte Kinder ab etwa 7 Jahren gezielt auf Wettkämpfe vorbereiten. Mehrmals pro Woche wird strukturiert an Technik, Kraft, Koordination und mentaler Stärke gearbeitet – mit enger Einbindung der Eltern. Außerdem wird regelmäßig an Wettkämpfen teilgenommen. Trainer*innen sollten mindestens die Instruktorausbildung, idealerweise die Leistungssport- oder Trainerausbildung haben.

Ausbildungen für Trainer*innen im Sportklettern

Der Österreichische Alpenverein, die Bundessportakademie (BSPA) und der Kletterverband Österreich (KVÖ) bieten gemeinsam ein abgestuftes und aufeinander aufbauendes Ausbildungssystem:

• Übungsleiter*in Sportklettern (5 Tage, Alpenverein-Akademie): Einstieg in Kinder- und Anfängerkurse, Mitarbeit in Trainingsgruppen.

• Jugendleiter*innenausbildung mit Modul Klettern (8,5 Tage, Alpenvereinsjugend): Erlebnisreiche Jugendarbeit beim Klettern gestalten, Pädagogische Grundlagen

• Instruktor*in Sportklettern Breitensport (21 Tage, BSPA & alpine Vereine): Leitung von Kursen für alle Altersgruppen, Grundlagentraining auch für ambitionierte Hobbykletternde.

• Instruktor*in Sportklettern Leistungssport (14 Tage, BSPA & KVÖ): Planung und Durchführung leistungsorientierter Trainings für junge Talente.

• Trainer*in Sportklettern (staatlich geprüft) (3 Semester, BSPA & KVÖ): Coaching von Spitzensportler*innen, Trainingssteuerung, Wettkampfbetreuung.

Herta Gauster in ihrem Element: Unterwegs mit ihrer Klettergruppe und beim Training in der Halle.

Fotos: (oben) Archiv Alpenverein Gebirgsverein, (links) Archiv H. Gauster

Alpenverein & Kletterverband: ein starkes Team

Der Österreichische Alpenverein und der Kletterverband Österreich (KVÖ) sind starke Partner und arbeiten im Bereich des Wettkampfkletterns eng zusammen. Während der Alpenverein vor allem in der Nachwuchsarbeit aktiv ist – sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport – liegt der Fokus des Kletterverbands auf dem Spitzen- und Wettkampfsport auf nationaler und internationaler Ebene. Der Alpenverein bietet Kindern und Jugendlichen ein breites Spektrum an Möglichkeiten: von regelmäßigen Trainingsgruppen über gezielte Wettkampfbetreuung bis hin zur Organisation regionaler und nationaler Nachwuchswettkämpfe.

Im Unterschied zu anderen Ländern wie etwa Deutschland gibt es in Österreich seit 2005 einen eigenständigen Kletterverband. Der Kletterverband Österreich wurde gegründet, um das Sportklettern als Leistungsund Wettkampfsport konsequent weiterzuentwickeln und zu fördern. Dabei orientiert sich der KVÖ an den Werten der olympischen Bewegung und setzt sich gezielt für die Weiterverbreitung und Professionalisierung des Klettersports ein.

Klettersteige bieten eine großartige Möglichkeit eines unvergesslichen Bergabenteuers für die ganze Familie. Damit aus dem gemeinsamen Klettersteigausflug in den steilen Fels aber ein Top-Erlebnis und kein Flop-Erlebnis wird, gilt es einige Dinge zu beachten. g erhard mössmer

Ab wann macht es Sinn, mit Kindern Klettersteige zu begehen? Hierfür ist weniger das Alter als vielmehr die Entwicklungsstufe des Kindes entscheidend. Das Schöne am Klettersteiggehen ist, dass die meisten Kinder die dafür erforderlichen Voraussetzungen wie Beweglichkeit und die Freude an der kletternden Fortbewegung mit Armen und Beinen von Haus aus mitbringen. Zusätzlich sind ein gewisses Maß an Kraft, Kondition und Trittsicherheit sowie Schwindelfreiheit notwendig. In der Regel bringen Kinder diese Fähigkeiten ab ca. sechs Jahren mit, um mit ihren Eltern gemeinsam einfache (Übungs-)Klettersteige zu begehen. Allerdings gilt es zu bedenken, dass die meisten Klettersteige nicht explizit für Kinder gebaut wurden. Dies kann an manchen Stellen – besonders ungut sind dann Quergänge – dazu führen, dass Kinder das Stahlseil bzw. die Trittklammern gar nicht oder nur schwerlich erreichen.

Welche Ausrüstung ist notwendig?

Die 2017 novellierte EN 958 für Klettersteigsets bietet leichten Personen ab 40 kg einen deutlich besseren Schutz vor schwersten Verletzungen durch einen geringeren Fangstoß1. Können Kinder ihr Klettersteigset bereits selbstständig und zuverlässig bedienen und sind sie sicher genug am Klettersteig unterwegs, dass sie nicht mehr mit einem Kletterseil hintersichert werden müssen, ist es wichtig, dass sie auch ein Set der „neuen“ Norm entsprechend verwenden (… und nicht das „alte“ von Mama oder Papa). Zudem muss auf eine gute Bedienbarkeit der Verschlusskarabiner geachtet werden. Für kleine Kinderhände eignen sich dafür Karabiner mit sogenannter BallenDaumen-Öffnung besonders gut.

1

Sind die Kinder noch zu klein, um selbst ein Klettersteigset zu bedienen, und zudem zu leicht (also unter 40 kg), dass wir davon ausgehen müssen, dass das Klettersteigset auch nach der neuen Norm seine volle Dämpfungsfunktion nicht entfalten kann, müssen wir sie permanent mit einem Kletterseil gegen Absturz sichern. In diesem Fall hängt das Kind dann nur einen Lastarm des Klettersteigsets in das Stahlseil ein, da die eigentliche Sicherung über

das Kletterseil erfolgt. Der zweite Lastarm wird in der Materialschlaufe versorgt.

Wie beim Klettern auch eignen sich für kleine Kinder spezielle Kinderklettergurte mit Hüft-Brustgurt-Kombi sehr gut. Sind die Kinder größer, reicht ein einfacher Kinderklettergurt ohne Brustgeschirr. Wichtig ist, dass der Gurt gut über der Hüfte sitzt. Den Helm betreffend verwenden wir bitte Steinschlaghelme und keine Radhelme – weder für uns noch für unsere Kinder.

Die Tourenplanung ist der Schlüsselfaktor.

Kindergerechte Klettersteige mit moderatem Zu- und Abstieg vermeiden Überforderung. Ist es der erste Klettersteig für die Kinder, darf dieser auf keinen Fall zu schwer und/oder zu lange sein. Überforderung muss unbedingt vermieden und der eigene Ehrgeiz hintenangestellt werden, denn sonst ist das Thema Klettersteig für die nächsten Jahre bei den Kids ad acta gelegt.

Ausgezeichnet geeignet für den Beginn der Klettersteigkarriere – vor allem für die Kleineren – sind spezielle Kinderund Übungsklettersteige. Sie sind meist leicht erreichbar im Tal, im Bereich von Hütten oder von Seilbahnstationen angesiedelt. Zudem verlaufen sie oft wenig exponiert in Bodennähe oder an großen Blöcken, von wo aus man die Kinder gut betreuen und den Klettersteig auch jederzeit abbrechen kann. Gespickt mit Erlebniselementen wie geschnitzten Tieren, Holzplattformen und Brücken etc. erlernen die Kinder spielerisch den Umgang mit der Materie Klettersteig.

Für etwas größere Kinder gibt es inzwischen eine gute Auswahl an „richtigen“, aber kindergerecht gebauten Klettersteigen, bei denen Trittstufen und Sicherungsseile in entsprechend nahen Abständen angebracht sind. Zusätzlich steigern Seilbrücken über Wasserfälle oder Seilrollen über Schluchten etc. Begeisterung und Erlebnisfaktor.

Zustieg und Klettersteig sollen eine überschaubare Länge haben, möglichst frei von objektiven Gefahren wie Steinschlag sein und eventuell auch Ausweichoder Abbruchmöglichkeiten bieten, denn Kinder ermüden schneller und können von einer Minute auf die andere die Lust verlie-

ren. Im Idealfall wartet am Ende des Klettersteiges eine „Belohnung“ wie die Knödelsuppe auf der Hütte oder die Jause an einem gemütlichen Platzerl, wo die Kinder gefahrlos rasten bzw. herumsausen können. Da bei Kindern die Konzentration mit Fortdauer der Zeit nachlässt, ist es wichtig, dass wir auch Augenmerk auf den Abstieg legen: Dieser soll möglichst einfach und nicht absturzgefährdet sein und wiederum eine überschaubare Länge haben.

Da man mit Kindern immer mehr Zeit braucht, ist auf Wetterbericht und Wetterentwicklung im Tagesverlauf besonders zu achten. Drohen am Nachmittag Gewitter, verzichten wir von vornherein auf die Tour. Im Hochsommer sind kühle, schattige Ziele – z. B. Klettersteige in Schluchten – jenen in prallen Südwänden vorzuziehen. Kinder haben zudem einen höheren Flüssigkeitsbedarf als Erwachsene und dehydrieren in der Hitze schneller, weshalb wir auch ausreichend zu trinken mit dabeihaben.

Bei Kindern, die selbst noch kein Klettersteigset bedienen können, ist der Betreu-

ungsschlüssel „eins zu eins“, das heißt, auf ein Elternteil kommt ein Kind. Sind wir mit zwei Kindern unterwegs, muss eines der beiden Kinder ein Klettersteigset sicher selbst bedienen können. Dass das Eigenkönnen des betreuenden Elternteils weit über den Anforderungen des Klettersteigs steht, versteht sich von selbst.

Bevor der ganze Spaß losgeht, zeigen wir den Kindern kurz anhand des Topos und des Geländes, wo’s langgeht, wie lange die Gaudi in etwa dauert und dass sie darauf achten, keine Steine loszutreten. Trinken, Pinkelpause und Einschmieren am Start ist zwar nicht elementar, erleichtert uns das Leben am Klettersteig aber ungemein. Viel wichtiger hingegen ist ein steinschlag- und absturzsicherer Ort, an dem wir die Klettersteigausrüstung anlegen und abschließend bei den Kids noch einmal im Sinne eines Partnerchecks Gurt, Klettersteigset, Helm und Seil checken. Zu guter Letzt instruieren wir die Kinder noch am Einstieg, wie sie mit dem Klettersteigset umgehen.

Gerhard Mössmer ist Mitarbeiter der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein.

Klettersteigkarabiner mit „BallenDaumen-Öffnung“ eignen sich für Kinder besonders gut: Sie sind leicht zu bedienen und die Finger sind beim Einhängen ins Stahlseil nicht im Weg.

Ausdauer, Kraft, Koordination und Beweglichkeit sowie Schwindelfreiheit und Mut sind ausschlaggebend, ob und welche Klettersteige man mit seinen Kindern begehen kann.

Damit wir mit unseren Kindern sicher am Klettersteig unterwegs sein können, stehen uns je nach Alter und Können der Kinder unterschiedliche Sicherungstechniken zur Verfügung. Dabei bedarf es ein hohes Maß an seiltechnischem Know-how für den Elternteil. 5 Tipps vom Bergsport, Teil 13.

g erhard mössmer

Je nach Können, entscheiden wir uns für unterschiedliche Sicherungstechniken:

a) Unser Kind ist noch zu klein, um ein Klettersteigset zu bedienen (links) und

b) Das Kind kann das Klettersteigset bereits selbst bedienen (rechts).

1Abschleppen

Ist unser Kind noch zu klein, um ein Klettersteigset zuverlässig selbst zu bedienen, hintersichern wir es mittels Kletterseil. Dafür binden wir das Kind direkt mittels Achterknoten und nicht mit Karabiner in den Anseilring des Klettergurtes ein. Im leichteren, meist flachen Gelände (bis Schwierigkeitsgrad B) können wir das Kind straff „abschleppen“, indem es in einem Abstand von ca. eineinhalb Metern unmittelbar mit dem Elternteil verbunden ist.

Solange das Kind leicht2 genug ist, kann die Technik ohne ausführliche Unterweisung in das Halten von Stürzen am „kurzen Seil“ angewandt werden. Achtung: Der erwachsene Begleiter muss dabei jederzeit selbst mit dem Klettersteigset gegen einen Absturz durch Mitreißen gesichert sein. Durch den geringen Abstand zum Kind kann man auch jederzeit beim Umhängen behilflich sein, es durch Zug am Seil in etwas steileren Passagen unterstützen und ihm die Hand reichen. Zudem hat man immer direkten Kontakt zum Kind und kann es auch psychologisch gut betreuen. Wichtig ist, dass das Seil zwischen

In Quergängen wird das Sicherungsseil mittels Karabiner nach oben umgelenkt. Diese Technik bietet sich auch bei Zweiseilbrücken sehr gut an.

Kind und Elternteil immer gespannt bleibt, um einen echten Sturz des Kindes von vornherein zu unterbinden.

2

Umlenken bringt’s

In Quergängen oder auf Seilbrücken wird das Sicherungsseil mittels mitlaufendem Karabiner am Stahlseil umgelenkt, sodass für das Kind eine Zugrichtung nach oben gewährleistet ist. Zusätzlich ist das Kind ohnehin noch mit seinem Klettersteigset gegen Wegpendeln gesichert.

3

Alles Gute kommt von oben

In längeren, senkrechten Passagen (ab B/C) kann es Sinn machen, das Kind mittels HMS vom Fixpunkt aus nachzusichern. Der Erwachsene klettert die Passage vor, während das Kind gesichert an einer bequemen Stelle wartet. Von oben über die HMS gesichert, klettert das Kind schließlich nach. Wichtig ist, dass sich der zu kletternde Abschnitt in Falllinie befindet, um ein Wegpendeln des Kindes zu vermeiden. So kann das Kind auch auf das Ein- und Aushängen seines Klettersteigkarabiners verzichten, was die Sache

In steileren Passagen (ab Schwierigkeitsgrat B/C) können wir vom Fixpunkt mittels HMS nachsichern. Wichtig ist, dass sich das Kind in Falllinie befindet und nicht wegpendeln kann. Auf das Einhängen des Klettersteigkarabiners des Kindes kann verzichtet werden.

gerade in steileren, anspruchsvolleren Passagen erheblich erleichtert.

4

Schub von hinten

Ist das Kind im Umgang mit dem Klettersteigset fit, kann dieses ohne zusätzliche Hintersicherung durch ein Kletterseil in Begleitung eines Erwachsenen – nun auch im Rahmen einer geführten Tour – Klettersteige seines Könnens meistern. Dabei befindet sich die Begleitperson in der Regel direkt hinter dem Kind. So kann sie dem Kind Tritte ansagen, am Stahlseil heruntergerutschte Karabiner wieder nach oben reichen oder eventuell einmal Schub geben. Zusätzlich kann man durch die Nähe zum Kind psychologisch gut unterstützen.

5

Backup im Rucksack

Sind die Kinder fit und geübt im Klettersteiggehen, kann in weiterer Folge ein Erwachsener auch mehrere Kinder (bis 4) noch gut betreuen. In diesem Fall klettert der Erwachsene dann als Erstes und für etwaige Hilfestellungen führt die Begleitperson redundant immer noch ein Sicherungsseil im Rucksack mit.

Ist das Kind fit in der Bedienung des Klettersteigsets und den Schwierigkeiten des Klettersteigs gewachsen, kann es diesen ohne Hintersicherung begehen. Die Begleitperson befindet sich für moralische und klettertechnische Unterstützung knapp hinter dem Kind. Für Notfälle ist das Seil im Rucksack.

SAB Booklet Klettersteig Mit dieser Lehrschrift reagiert der Alpenverein auf die anhaltende Klettersteig-Begeisterung. Anschaulich, prägnant und umfassend werden die praxisrelevanten Aspekte des Klettersteiggehens dargestellt. 12,90 €

KOHLA Kinderrucksack Stuhleck 15 l Wasserabweisender und farbechter Rucksack für Kids mit ausreichend Stauraum für Wanderungen und Ausflüge. Highlight: Murmele-Anhänger mit Karabiner und buntes Edelweiß. 49,90 €

Spielen, Forschen, Werkeln … das Buch als kleiner Begleiter für Tage draußen, mit Anregungen zum Forschen, Werkeln und Spielen. Jeder, der sich mit Kindern draußen bewegt, wird eine Fülle von Ideen finden. 7,90 €

Vorsprung durch Fahrtechnik: In Ottensheim (OÖ) hat die Alpenvereins-Ortsgruppe gemeinsam mit der Gemeinde einen Mountainbike Skill Park geschaffen, der Kindern und Jugendlichen sicheres und spaßbetontes Radfahren ermöglicht – fernab von Leistungsdruck, aber nah an der Praxis. Ein Leuchtturmprojekt, das zeigt, wie niederschwellige Infrastruktur Bewegung, Selbstvertrauen und Gemeinschaft fördern kann. h einz z echner, r ené s endlhofer- s chag

Mountainbiken ist mehr als nur Radfahren: Um auch wieder heil vom Berg herunterzukommen, ist die richtige Fahrtechnik entscheidend. Diese erlernt man bei Profis in einem Kurs und durch ständiges Üben: an der Kreuzung mal versuchen, den Fuß nicht abzustellen, sondern zu balancieren. Oder die Stufe zuhause in den Garten nicht schiebend, sondern im Sattel zu bewältigen. Wer weder Stufen noch Kreuzungen vor der Haustüre hat, begibt sich am besten in einen Skill Park – ein Areal mit unterschiedlichen Trails und Hindernissen für alle Könnerstufen.

Besonders für unsere Kinder und Jugendlichen sind Skill Parks und Pumptracks eine einzigartige Möglichkeit, im

Der Mountainbike Skill Park Ottensheim eingebettet ins Rodlgelände, im Hintergrund das Schloss Ottensheim.

sicheren Rahmen ihr Können am Rad zu erweitern. Das sorgt nicht nur für mehr Spaß am Trail, sondern auch für erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr. In Österreich hat nahezu jedes Dorf einen Fußballplatz, aber legale Infrastruktur zum Mountainbiken fehlt. Dabei ist Mountainbiken die zweithäufigste Sportart im Österreichischen Alpenverein und findet nicht nur am Berg statt.

Das Rad erweitert den Bewegungsradius unserer Jüngsten, gibt ihnen Selbstvertrauen und stärkt die Eigenverantwortung. Niederschwellige Angebote wie Übungsplätze wirken daher wie ein Magnet und entwickeln sich rasch zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt. Was in den 1990ern die Skateparks waren, sind nun Pumptracks und Skill Parks.

Gut eingebettet in das „Dorfleben“ und die bestehende Infrastruktur rundherum, sind sie kein Spielplatz für eine Trendsportart, sondern Motor gesunder Bewegung. Ein Pumptrack ist darüber hinaus, je nach Untergrund (Schotter, Asphalt, …), nicht nur Biker*innen vorbehalten, sondern eignet sich auch zum Befahren mit Skateboards und Scootern. >

Einen großen Skill Park hat die Ortsgruppe Ottensheim (Alpenverein Linz) in Oberösterreich gemeinsam mit der Gemeinde entwickelt. 2015 entstand die Idee, Kindern das Radfahren spielerisch und ohne Leistungsdruck näherzubringen – bei einer Veranstaltung des Alpenvereins. Anders als in den meisten konventionellen Radclubs sollten nicht das verbissene Training und der Wettkampf im Vordergrund stehen, sondern der Spaß daran, den Sport in Gemeinschaft zu erleben.

Anfangs wurde der wöchentliche Biketreff auf einer Wiese abgehalten – mit Wasserflaschen als improvisierte Trainingsgeräte. Später entstanden aus Europaletten und Schaltafeln die ersten Parcours. Stetig kamen neue Kinder, um mitzumachen, und gleichzeitig formierte sich ein kleines Team an Trainer*innen. Um die jungen Biker*innen bestmöglich betreuen zu können, wurden die Ausbildungen der Alpenverein-Akademie in Anspruch genommen. Vom Übungsleiter MTB bis zu den Updates „New Kids on the Bike“, „Technische Trails“ und „Enduro“ haben die Trainer*innen alles besucht.

Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde konnte 2022 schließlich im Rahmen eines LEADER-Projektes im Freizeitpark Rodlgelände auf 5.000 m² ein MTB Skill Park verwirklicht werden.

Die Sportanlage wurde mit finanzieller Unterstützung von Bund, Land und aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums errichtet.

Nachhaltig und natürlich

Bei der Planung wurde darauf Wert gelegt, dass ausschließlich Naturmaterialien wie Steine, Holz und Granitbruch verwendet werden. Die Anlage teilt sich in eine Skill Area und einen Skill Trail auf. Dadurch bietet sie für alle Könnerstufen die nötige Abwechslung und kann auch von mehreren Gruppen gleichzeitig genutzt werden. Entlang der Skill Area sind einzelne Stationen wie Bodenwellen, kleine Stufen, Steinfelder und Stege zum Erlernen der Balance aufgebaut, die hintereinander oder auch einzeln befahren wer-

den können. Auf den Skill Trails kann das Gelernte gleich im Gelände weiter geübt und verfeinert werden. Die Trails ziehen sich entlang der Böschung, und auch dort sind einige Hindernisse wie Steine, Stufen und Kehren eingebaut.

Die Sportanlage wird mittlerweile auch sehr gerne von anderen Vereinen und MTB-Trainer*innen der Umgebung für Kurse und Schulungen genutzt. Am Skill Park kann die Geschicklichkeit am Rad verbessert und Grundfertigkeiten wie Balance, Fahren über unebenen Untergrund und zum Beispiel Wenden auf engem Raum trainiert werden.

Das MTB-Team der Ortsgruppe Ottensheim ist neben den Trainings und Touren (die von Ostern bis Oktober immer mehrmals die Woche stattfinden) auch sehr intensiv mit der Pflege und Weiterentwicklung des Skill Parks beschäftigt.

Das Rad erweitert den Bewegungsradius unserer Jüngsten, gibt ihnen Selbstvertrauen und stärkt die Eigenverantwortung. Niederschwellige Angebote wie Übungsplätze wirken daher wie ein Magnet und entwickeln sich rasch zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt.

‹ ‹ Aufstellung zum beliebten Schneckenrennen, das (fast) zu jedem Trainingsabschluss gehört, 2025.

‹ Die Kids shapen sehr gerne selbst auf der Trailstrecke, hier beim Tabletop, 2024.

› Balanceübung auf einem gefinkelten Kurvenkurs, 2024.

Mit Unterstützung der regionalen Gewerbebetriebe, des Bauhofs und den vielen fleißigen Händen einer großartigen Community werden ständig neue Hindernisse wie Anlegerkurven, kleine und größere Tables sowie ganz aktuell drei Drops aus Holz realisiert.

Bei den Arbeitseinsätzen helfen alle mit – vom Kindergartenkind bis zu den Großeltern – und im Anschluss sitzt man gemütlich am Lagerfeuer beisammen und ist gedanklich bereits bei den nächsten

Projekten. In Ottensheim werden laufend neue Ideen verwirklicht, damit der kleine Bike Park dazu beiträgt, junge Biker*innen zu motivieren und bestmöglich für die großen Abenteuer auf den Trails dieser Welt vorzubereiten.

Heinz Zechner ist ehrenamtlicher Mountainbike-Referent der Ortsgruppe Ottensheim.

René Sendlhofer-Schag ist hauptamtlicher Mitarbeiter der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein.

Neugierig geworden? Alle Termine, Touren und Angebote der Ortsgruppe Linz-Ottensheim gibt es online.

Mehr Infos www.alpenverein.at/ linz-ottensheim

Mit der Sonderbriefmarke „Edelweiß reloaded“ legt die Post nach 20 Jahren ein ganz besonderes Sammelstück als 3D-Druck wieder auf. Damit wird die Symbolkraft der Alpenblume, die für Mut, Liebe, Erfolg und Naturverbundenheit steht, auf einzigartige Weise spürbar. Pflück auch du dir dein persönliches Exemplar – jetzt in deiner Postfiliale oder auf post.at/onlineshop

Was sind Kinderrechte?

Kinderrechte sind besondere Menschenrechte, die für Menschen unter 18 Jahren gelten. Sie wurden 1989 in der UNKinderrechtskonvention festgelegt, welche Österreich 1992 ratifizierte und sich somit zur Einhaltung der Kinderrechte bekannte. Dazu gehören beispielsweise das Recht auf Bildung, Freizeit und Spiel, Gesundheitsversorgung oder Selbstbestimmung und Mitbestimmung. Seit 2011 sind einzelne Kinderrechte auch in der österreichischen Verfassung verankert – etwa das Recht auf Schutz vor Gewalt, das Kindeswohlprinzip und das Recht auf Entwicklung und Beteiligung.

Was sagt Art. 31 der UN-Kinderrechtskonvention?

Ein zentrales Element ist auch das Recht auf Ruhe, Freizeit und Spiel. Dieses ist in Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention verankert und stellt sicher, dass Kinder nicht nur Schutz und Förderung genießen, sondern auch ausreichend Gelegenheit haben, sich zu erholen, zu spielen und an kulturellen sowie künstlerischen Aktivitäten teilzunehmen. Für viele von uns mag dieses Kinderrecht selbstverständlich klingen. Jedoch haben weltweit betrachtet zahlreiche Kinder aufgrund von Krisen, Kriegen oder Naturkatastrophen keinen adäquaten Zugang zu angemessener Freizeit oder sicheren Spielbereichen. Ein weiterer Hauptgrund, warum Kinderrechte verletzt werden, ist Armut. In Österreich sind rund 344.000 Kinder und Jugendliche armutsgefährdet, das entspricht 21 Prozent. Dadurch verringert sich nicht nur der Zugang zu angemessener Bildung und entsprechender Gesundheitsversorgung. Sie führt auch dazu, dass viele Kinder nicht an Freizeitangeboten teilnehmen können und somit weniger Chancen auf soziale Teilhabe haben.

Wie sieht es konkret mit der „Frei-Zeit“ aus?

Wir erleben gleichzeitig eine gesteigerte Leistungsorientierung und den Trend, die Freizeit der Kinder und Jugendlichen durchzutakten. Häufig mit dem gut gemeinten Ziel, Kinder bereits früh zu fördern, entstehen so Tage, an denen sich eine Aktivität an die nächste reiht und Kindern und Jugendlichen Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten fehlen. Zwischen Gitarrenunterricht, Hausaufgaben, Kinderturnen und Kletterkurs bleibt dann häufig wenig Zeit für Pause und Erholung. Auch das freie Spiel, ohne feste Vorgaben, kommt häufig zu kurz oder wird als vertane Zeit angesehen. Dabei bietet es wichtige Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten und fördert die Kreativität.

Und was macht die Alpenvereinsjugend?

Das freie Spiel in der Natur hat in der Familienarbeit und in den Kindergruppen der Alpenvereinsjugend einen hohen Stellenwert. Zudem wollen wir weiterhin möglichst einfach zugängliche und kostengünstige Angebote schaffen, die Kindern und Jugendlichen sowohl einfache Teilhabe an unseren Aktivitäten ermöglichen als auch Freiräume schaffen, in denen sie bedingungslos, ohne Leistungsdruck, ihren Interessen und Bedürfnissen nachgehen können.

v ictoria k anduth ist als Mitarbeiterin in der Alpenvereinsjugend für den Bereich Kinderschutz und Gewaltprävention zuständig.

Quellen: www.kinderhabenrechte.at/ die-un-kinderrechtskonvention/ bjv.at/wp-content/uploads/2019/09/ un_konvention_ueber_die_rechte_des_kindes.pdf bjv.at/kinder-jugend/kinderrechte/ www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe? Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer= 20007136 www.worldvision.de/aktuell/ 2023/04/so-werden-kinderrechte-verletzt www.volkshilfe.at/armut-kinderarmut/

Wolfgang s chnabl Alpenvereinspräsident

Die Alpenvereinsjugend Österreich ist kein Anhängsel des Alpenvereins –sie ist Impulsgeberin und Mitgestalterin. Warum sie dafür Freiräume braucht und wie sie diese mit Leben füllt.

Wenn wir vom Alpenverein sprechen, denken viele zuerst an Hütten, Wege, Karten. Wir denken an das, was wir über Generationen hinweg aufgebaut haben. Doch was wären all diese Errungenschaften ohne jene, die heute beginnen, ihre eigenen Spuren im Gebirge zu hinterlassen?

Unsere Alpenvereinsjugend ist nicht schmückendes Beiwerk des Alpenvereins, sondern sein tragendes Fundament für die Zukunft.

Neue gesellschaftliche Themen werden im Verein oft von jungen Menschen als Erste aufgegriffen. Sie thematisieren den Klimawandel nicht abstrakt, sondern fordern konkrete Veränderungen – sei es bei Anreise, Tourenplanung oder Hüttenversorgung. Sie sprechen Diskriminierung offen an, setzen sich für Inklusion und Gleichberechtigung ein, fordern Kinderschutz und hinterfragen tradierte Rollenbilder. Das hat Tradition im Alpenverein: Bereits in den 1920er-Jahren entstand eine eigenständige Jugendbewegung im Verein, die auf Selbstverantwortung und Naturerlebnis setzte.