57 minute read

CAP. 2 – LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

2

La mobilità sostenibile

Advertisement

Londra, Regno Unito

2.1. IL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE

L’approccio verso uno “Sviluppo Sostenibile” è diventato, negli ultimi anni, un riferimento per le politiche sociali ed ambientali a livello internazionale. Quando il termine sia nato è difficile da identificare e la stessa espressione “Sviluppo Sostenibile” ha subìto, nel corso del tempo, così tanti cambiamenti da aver assunto oggi un significato talmente generico e polivalente da rendere impossibile un riferimento univoco. Tre avvenimenti simbolo ne hanno però sostenuto il definitivo successo: la pubblicazione, nel 1987, del World Commission on Environment and Development, WCED (“Our Common Future”, conosciuto come Rapporto Brundtland)1, il Summit della Terra (UNCED)2 tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, ed il Protocollo di Kyoto3 del 1997. Il messaggio comune è che lo sviluppo deve rispondere a criteri di sostenibilità, dunque gli stili di vita, di produzione e di consumo devono trovare un maggior orientamento verso la conservazione delle risorse e la diminuzione delle fonti di inquinamento. L’esigenza di conciliare crescita economica ed equa distribuzione delle risorse in un nuovo modello di sviluppo aveva iniziato a farsi strada a partire dagli anni settanta, in seguito all’avvenuta presa di coscienza del fatto che il concetto di sviluppo classico, legato esclusivamente alla crescita economica, avrebbe causato entro breve il collasso dei sistemi naturali. Nella sua accezione più ampia, il concetto di sostenibilità implica la capacità di un processo di sviluppo di sostenere nel corso del tempo la riproduzione del capitale mondiale composto dal capitale economico, umano/sociale e naturale. Sebbene questa dichiarazione sintetizzi alcuni aspetti importanti del rapporto tra sviluppo economico, equità sociale, rispetto dell’ambiente, è evidente la difficoltà di adottarla operativamente. È la cosiddetta regola dell’equilibrio delle tre “E”: Ecologia (dimensione ecologica), Equità (dimensione sociale), Economia (dimensione economica). Il diagramma a triangolo a lato esprime graficamente la nozione di sviluppo sostenibile4 . Il grafico evidenzia tre diversi approcci: · la sostenibilità economica mira al mantenimento del capitale, il che significa che è possibile consumare il reddito prodotto dal patrimonio senza intaccare la sua capacità di continuare a generarne. Capitale naturale, capitale umano e capitale artificiale, tuttavia, non sono fungibili: non è possibile, cioè, sostituire risorse naturali o funzioni ecologiche con manufatti. Quindi, è necessario che tutte e tre le forme di stock vengano conservate, e non solo la loro somma; · la sostenibilità sociale si fonda sul principio di equità intragenerazionale (che si esplica cioè nel tempo) ed infragenerazionale (che si esplica nello spazio). Esso si esprime attraverso il rispetto dei diritti umani e civili di tutti i cittadini, l’accesso alle opportunità di sviluppo, la partecipazione ai processi decisionali; · la sostenibilità ambientale richiede l’equilibrio tra gli input di risorse naturali (materia ed energia) nei processi di trasformazione e i loro output, in modo da mantenere la produttività e la funzionalità dei sistemi ecologici. Tuttavia, appare fondamentale evidenziare come tali dimensioni siano strettamente interrelate tra loro da una molteplicità di connessioni e, pertanto, non devono essere considerate come elementi indipendenti, ma devono essere analizzate in una visione sistemica, quali elementi che insieme contribuiscono al raggiungimento di un fine comune. Ciò significa che ogni intervento di programmazione deve tenere conto delle reciproche interrelazioni, e nel caso in cui le scelte di pianificazione privilegino solo una o due delle sue dimensioni non si verifica uno sviluppo sostenibile.

Schema obiettivi sviluppo sostenibile (Agenda 2030)

Triangolo di Nijkamp

Sprawl urbano - Canterbury, Regno Unito 2.2. LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA MOBILITÀ

Negli ultimi decenni si è rilevata una crescita ampia dell’assetto urbano delle città. A fronte di uno sviluppo urbano che ha puntato molto, se non del tutto, su parametri quantitativi, per rispondere ad una crescente domanda di abitazioni, aree fabbricabili, infrastrutture e servizi, si è trascurata la riflessione sui parametri di qualità. Una conseguenza diretta di tale tendenza è rappresentata da una maggiore densità di traffico nelle aree urbane e l’ampliarsi eccessivo dei centri urbani comporta un ricorso più ampio ai mezzi di trasporto privati. Tutto questo causa un circolo vizioso influenzato da carenze nei servizi di trasporto pubblico e un ricorso sempre più massiccio di trasporto privato, generando come effetto un incremento del traffico con relativo congestionamento ed inquinamento ambientale. È il modello della città diffusa (urban sprawl) con zonizzazione “single use” o segregata: si vive in località A, si portano i bambini a scuola in B, si lavora in C, si fa la spesa in D, si va al cinema e al ristornate in E, e nel weekend si va fuori porta in F, tutto rigorosamente in auto. L’urban sprawl consiste in una espansione eccessiva dei confini della città che travalica i suoi limiti tradizionali espandendosi verso aree periferiche caratterizzate da bassa densità abitativa. Caratteristici di questa dispersione sono anche l’elevata segmentazione delle aree per funzione: molti quartieri vengono costruiti solo per finalità residenziale senza che vi siano altri servizi in quella zona. Altre aree con finalità diverse (commerciale, ludica, produttiva) vengono costruite lontane dalle zone residenziali. Non vi è quindi nel quartiere quel mix di funzioni che caratterizza i quartieri centrali degli insediamenti urbani. Un’altra caratteristica della dispersione è l’eccessivo proliferare di ipermercati e grandi centri commerciali nelle periferie delle città. Queste strutture sono spesso collocate lungo grandi arterie di traffico e caratterizzati da grandi spazi per i parcheggi. La distanza dagli altri quartieri de11a città presuppone che tali aree possano essere raggiunte esclusivamente con l’automobile.

Effetti dello smog - Shanghai, Cina

F. J. Osbom, il sostenitore britannico della pianificazione urbana, che ha riassunto il grande dibattito sullo sprawl urbano negli anni quaranta, descrive l’espansione urbana come una sorta di crescita urbana, economicamente dispendiosa e socialmente svantaggiosa. È economicamente uno spreco perché il reddito crescente e le modalità di trasporto più rapide hanno indotto le persone ad allontanarsi dai centri città alle periferie dove trovano allettanti ambienti residenziali a scapito di spostamenti quotidiani lunghi e costosi. È socialmente svantaggiosa in quanto la vita della comunità locale è indebolita o addirittura distrutta, e l’accesso alla campagna è reso più difficile per quelle persone che sono rimaste in città. Le maggiori critiche che vengono mosse allo urban sprawl derivano quindi dal fatto che nell’eccessiva espansione della città vengano soddisfatte solo le necessità di beni privati (abitazioni spaziose, terreni meno costosi) a discapito della necessità di beni pubblici quali l’ambiente naturale che viene eroso dalla progressiva urbanizzazione, o a discapito di un altro bene pubblico quale la velocità e qualità dello spostamento all’interno della città che viene complicato dalla presenza di congestione stradale. Secondo la EEA (Agenzia Europea per l’Ambiente)5 più di un quarto del territorio europeo è ormai caratterizzato da usi urbani ed entro il 2020 l’80% della popolazione europea vivrà in contesti urbani. Nel corso degli ultimi decenni anche le città europee hanno iniziato ad espandersi fino ad occupare la aree periferiche prima dedicate a scopi agricoli o naturalistici. Inizialmente tale espansione era guidata da una forte crescita della popolazione e l’espansione delle aree urbane era commisurata alla crescita demografica. Più di recente però la velocità della crescita della popolazione urbana è diminuita, ma non è calata la velocità con cui nuove quantità di suolo vengono utilizzate per essere convertite ad usi urbani. È stato calcolato che mediamente dal 1950 al 2006 la superficie delle aree urbane sia cresciuta del 78% mentre la popolazione sia cresciuta solamente del 33%. Questo fenomeno, noto anche in Italia che con la Spagna è il paese europeo dove maggiore è stato il consumo di territorio, avvalora l’ipotesi che la maggior parte delle nuove abitazioni costruite non siano frutto di operazioni di soddisfacimento di una domanda abitativa, bensì frutto di investimenti immobiliari per trovare collocamento a capitali da investire. Alcuni paesi europei hanno cercato di porre freno alla crescita incontrollata dell’edilizia. La Germania che nel 1998 ha fissato la quota di consumo di suoli liberi a soli 30 ettari al giorno, contro il consumo di 120 ettari al giorno che era al momento in atto. Misure analoghe sono state adottate in Inghilterra, in particolare a Londra, dove si è puntato a costruire nuove abitazioni per un 70% solo su “brown fields”, cioè aree industriali dismesse e solo 30% su “green fields”, cioè aree dedicate ad uso agricolo o suoli liberi. In Italia non sembrano esserci le stesse iniziative o comunque ci sono state ma sono state in qualche modo risultate inefficaci.

La città dispersa, il consumo di territorio, la segmentazione delle aree per funzione, le grandi infrastrutture realizzate per una mobilità centrata sull’automobile, la moltiplicazione delle distanze, il prevalere della speculazione e il mancato recupero del patrimonio edilizio esistente, la scomparsa di ogni limite all’estensione della città, sono nemici della qualità della vita e di un modello di mobilità sostenibile centrato sul mezzo pubblico, la bicicletta e la pedonalità. La disgregazione insediativa aumenta la necessità di compiere spostamenti e accresce la dipendenza dal trasporto motorizzato privato, poiché il sistema del trasporto collettivo non è in grado di soddisfare in modo competitivo le esigenze di accessibilità degli insediamenti dispersi sul territorio. Tra gli urbanisti è opinione sempre più diffusa che sia necessario tornare alla zonizzazione ad usi promiscui, integrando nello stesso quartiere funzioni residenziali, commerciali, terziarie e ricreative, raggiungibili a piedi, in bici o con i mezzi pubblici, con il duplice risultato di ridurre la mobilità e di ridare dignità alle tante città dormitorio che costellano la città diffusa. Ci si sta sempre più convincendo che la città “densa” sia la più eco-compatibile, perché comporta meno spostamenti e migliore qualità della vita.

Svincoli autostradali - Bahasa, Indonesia

Congestione veicolare - San Paolo, Brasile

Incidente stradale

Spazio occupato da 50 persone in 4 modalità di trasporto 2.3. IL NUOVO MODELLO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

La mobilità del futuro sarà sempre più caratterizzata da soluzioni flessibili che evitino quanto più l’inutile consumo di territorio, di un sistema basato su auto di proprietà che rimangono ferme in parcheggio per il 90% del tempo. L’auto privata consuma territorio e sottrae spazio pubblico ai cittadini, infatti un posto auto misura 2x5 metri, ossia 10 m2. Ciò vuol dire che per esempio in una città come Cagliari per far posto alle 170.000 auto che arrivano ogni giorno da fuori città, più le 110.000 auto di proprietà dei residenti, in tutto si sacrificano alla sosta circa 1 milione di m2, l’equivalente di 1518 campi da calcio, quasi il 15% del territorio cittadino. Spazio destinato ad abitacoli privati che rimangono spesso fermi e inutilizzati e che sarebbero potuti essere stati destinati a più spazi pubblici, più verde e marciapiedi più larghi, invece si aggiunge il problema delle auto parcheggiate sul marciapiede, un’occupazione di suolo pubblico stimata a circa centomila ogni giorno: ciò significa un milione di metri quadri di spazio pubblico sottratto agli utenti della strada. L’Unione europea evidenzia che «i centri cittadini devono diventare luoghi piacevoli in cui vivere; in caso contrario, e nonostante le ragioni di ordine ambientale che depongono a favore di città ad alta densità, gli abitanti continueranno a trasferirsi nelle periferie o nella campagna circostante»6 . Elementi cruciali per l’assetto del territorio sono la corretta ubicazione delle infrastrutture di trasporto, la realizzazione di insediamenti a maggiore densità in relazione ai nodi di interscambio modale del trasporto pubblico e la presenza di spazi verdi interni alle città. La politica dei trasporti costituisce, secondo gli esperti europei, uno dei principali pilastri della strategia comune europea in tema di sostenibilità urbana. I numerosi e gravi impatti sull’ambiente, sulla salute umana e sull’economia, provocati dall’attuale sistema dei trasporti, sono noti non solo agli studiosi, ma agli stessi cittadini dell’Unione, i quali percepiscono

Confronto tra strada orientata all’utilizzo dell’auto e strada multimodale

il traffico come uno dei principali fattori che incidono negativamente sulla qualità della vita nelle aree urbane. Appare evidente la necessità di ripensare la mobilità urbana per ovviare a questi effetti negativi, garantendo, nel contempo, il mantenimento del potenziale di crescita economica: a tal fine, occorre delineare un quadro di riferimento a livello europeo per promuovere il trasporto urbano sostenibile, diffondendo nuovi modelli di pianificazione. Un sistema di mobilità efficiente determina una migliore vivibilità e una maggiore fruibilità e funzionalità delle città, mettendo al centro le esigenze del cittadino. Un ruolo molto importante lo gioca in questo senso l’urbanistica. L’importanza del ruolo dell’urbanistica è evidenziato tra l’altro nel quarto punto delle strategie individuate a Kyoto: per ridurre le emissioni di gas serra si tratta esplicitamente la “modificazione e razionalizzazione del settore dei trasporti” in quanto «le politiche in questo campo riguardano la logistica come nel caso del fattore di carico dei vettori per il trasporto delle merci o il telelavoro per ridurre il pendolarismo, ma soprattutto l’urbanistica per una migliore ubicazione degli insediamenti e con l’adozione di piani urbani del traffico, di mobility manager, di trasporti pubblici e di sistemi telematici di gestione del traffico urbano»7. La dichiarazione è rilevante in quanto esplicita la centralità dell’urbanistica nella questione ambientale e che la qualità dell’aria risulta vincolata alle strategie nazionali e alle politiche locali della mobilità urbana. La mobilità sostenibile è un sistema di mobilità urbana in grado di conciliare il diritto alla mobilità con l’esigenza di ridurre l’inquinamento e le esternalità negative, quali le emissioni di gas serra, lo smog, l’inquinamento acustico, la congestione del traffico urbano e l’incidentalità. È quindi fondamentale, che nella scelta delle politiche ottimali, vengano individuati obiettivi di tipo generale, ovvero riferiti al criterio di sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) e specifici del settore della mobilità e dei trasporti. La necessità di un sistema di trasporto sostenibile sta conducendo, nell’ambito urbano, a spostare l’enfasi dalla costruzione di nuove strade all’ottimizzazione delle infrastrutture già esistenti, alla gestione della domanda e allo spostamento della scelta modale verso il trasporto pubblico e gli altri modi di trasporto sostenibili. Si noti che, mentre un numero rilevante di possibili strategie di intervento più specifiche sono orientate ai modi, altre mirano all’ottimizzazione globale delle prestazioni del sistema. In particolare le strategie possibili possono attingere ad una serie di strumenti per una mobilità urbana sostenibile, distinguibili essenzialmente in: incentivi/disincentivi economici, strumenti di regolamentazione, accordi volontari, realizzazioni infrastrutturali da utilizzare sul ciclo di guida, i carburanti, le caratteristiche del circolante, e la mobilità. Anche attingendo a questi strumenti, gli interventi di razionalizzazione e miglioramento della mobilità, orientati alla mobilità sostenibile, sono diventati occasione di riqualificazione urbana attraverso politiche di integrazione tra governo delle trasformazioni urbane e governo della mobilità nella città esistente con l’obiettivo di guidare e controllare le esternalità positive su aree urbane. Tra gli elementi che hanno spinto a questa integrazione vi è senz’altro l’affermarsi del concetto di sostenibilità e la conseguente ricerca di modi di trasporto alternativi all’inquinante automobile. Da questo punto di vista, l’integrazione tra governo delle trasformazioni urbane e territoriali e governo della mobilità viene riconosciuta come fattore d’innesco e di amplificazione di sinergie tra caratteristiche spaziali e funzionali degli insediamenti, mobilità e conservazione delle risorse, al fine di mitigare gli impatti negativi del trasporto privato sull’ambiente.

Ripensare lo spazio urbano (prima) - New York City, Stati Uniti

Ripensare lo spazio urbano (dopo) - New York City, Stati Uniti

Nel momento in cui ci troviamo a dover attuare i presupposti descritti precedentemente sul concetto di mobilità sostenibile, risulta necessario considerare gli strumenti specifici che permettono lo sviluppo corretto del piano. Questi strumenti costituiscono l’input fondamentale dal punto di vista legislativo e delle varie fasi da attuare, e permettono la creazione di tutti quegli interventi tipici della mobilità sostenibile che garantiscono come risultato finale il miglioramento della qualità della vita delle persone in ambito urbano. Lo strumento cardine in questo contesto è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), che è un piano di tipo strategico, costruito cioè su strumenti di pianificazione esistenti, che tiene conto dei principi di integrazione, partecipazione e valutazione per soddisfare i bisogni di mobilità attuali e futuri degli individui, al fine di migliorare la qualità della vita nelle città e nei suoi quartieri. Il PUMS ha come obiettivo fondante la costruzione di un sistema dei trasporti sostenibile che:

· garantisca a tutti un’adeguata accessibilità ai luoghi di lavoro, di studio e dei servizi; · migliori la sicurezza; · riduca inquinamento, emissioni di gas serra e consumo di energia; · aumenti l’efficienza ed economicità del trasporto di persone e merci; · incrementi l’attrattività e la qualità dell’ambiente urbano. Il PUMS è uno strumento per affrontare con più efficienza i problemi connessi ai trasporti nelle aree urbane e si costruisce su pratiche e contesti normativi già esistenti. Le sue caratteristiche fondamentali sono:

· un approccio partecipativo; · un impegno verso la sostenibilità; · un approccio integrato; · una visione chiara con obiettivi e traguardi misurabili; · un esame dei costi e dei benefici dei trasporti.

Obiettivi generali del PUMS

Il PUMS si caratterizza quindi per: 1. l’impegno nei confronti dei principi di sostenibilità, declinata sotto il profilo ambientale ed energetico, economico, sociale; 2. l’utilizzo di un approccio partecipativo che coinvolga cittadini e stakeholder sin dalle fasi di analisi delle problematiche; 3. affrontare unitariamente le problematiche in modo integrato e multidisciplinare prendendo in esame gli aspetti di sviluppo del territorio; 4. delineare obiettivi chiari, condivisi, concreti e quantificabili di lungo periodo che prendano in considerazione tutte le possibili alternative e forme di mobilità; 5. adottare un processo dinamico di piano che preveda il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione, incrementando le conoscenze dalle esperienze fatte. Recentemente sono state emanate le Linee Guida per la redazione dei PUMS, contenute nel DM 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La base di riferimento per la redazione di tale documento sono state le “Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan” di ELTIS - Osservatorio sulla mobilità urbana, approvate nel 2014 dalla Direzione generale per la mobilità e i trasporti della Commissione europea. Tali Linee guida definiscono procedure uniformi per la stesura dei PUMS, l’individuazione delle strategie di riferimento, degli obiettivi specifici e delle azioni che contribuiscono all’attuazione concreta delle strategie, nonché degli indicatori da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Obiettivi specifici del PUMS

Obiettivi del Travel Demand Management

Misure del Travel Demand Management 2.5. MISURE HARD E MISURE SOFT

Quando si intende intervenire per costruire un contesto di mobilità sostenibile, si tratta di combinare quelle che vengono definite misure di natura strutturale o hard con misure di natura informativa soft, riconosciute in letteratura come misure di Gestione della Domanda (Travel Demand Management, TDM), che mirano a modificare la domanda di viaggio incidendo sugli attributi che la caratterizzano. Le prime misure, dette anche “strutturali”8, sono attuate per rendere adatto e conveniente all’uso di modalità sostenibile l’ambiente di scelta (in particolare il sistema di offerta di trasporto urbano ed extraurbano attraverso una cosiddetta infrastrutturazione fisica), ed in generale per realizzare le condizioni fisiche necessarie a far sì che modi attivi e sostenibili siano percepiti come alternative di viaggio competitive e vantaggiose. Tali misure agiscono quindi sulle caratteristiche fisiche e prestazionali dell’ambiente di scelta, modificando fattori contestuali quali: la disponibilità delle alternative di scelta o i costi e i benefici associati, rendendo l’auto privata un mezzo meno attraente e stimolando l’uso di alternative diverse. Tali azioni possono essere intraprese agendo: 1. sul sistema dell’offerta di trasporto, attraverso la modifica delle alternative fisicamente disponibili di uso dei modi alternativi all’auto; 2. sul sistema economico, attraverso politiche dei prezzi, incentivi e disincentivi monetari, sussidi, sconti, imposte, tasse, multe, pedaggi, etc. Tali azioni mirano a modificare l’utilità percepita, agendo sui costi associati all’alternativa, attraverso quelle che vengono definite azioni di pricing (politiche sul prezzo); 3. sul sistema legislativo, attraverso regolamenti, provvedimenti e disposizioni amministrative per regolamentare sotto alcuni aspetti le scelte individuali e collettive legate all’uso dell’auto; 4. sul sistema territoriale, attraverso politiche di densificazione e nuova organizzazione delle attività sul territorio in integrazione con alternative di trasporto pubblico per incoraggiare la realizzazione di spostamenti sostenibili. Tutte queste misure determinano quindi un nuovo contesto di scelta, e come risultato di tale modificazione l’utente è in generale spinto ad operare una nuova valutazione dalla quale può scaturire un comportamento di scelta differente da quello attuale. Le misure hard devono inoltre essere integrate con le misure di infrastrutturazione sociale informative e motivazionali, ovvero quelle misure necessarie a realizzare un contesto sociale complessivamente disponibile, favorevole e preparato all’utilizzo e all’accettazione delle modalità sostenibili come modi di trasporto alternativi all’uso dell’auto privata. In questo senso, la promozione, la sensibilizzazione, la formazione e l’educazione sono indispensabili per rendere consapevole la popolazione e indurla a ritenere i modi sostenibili come concretamente alternativi e competitivi all’uso dell’auto per realizzare uno stile di vita meno sedentario, rispettoso dell’ambiente e più consapevole nei consumi. In particolare, queste misure agiscono sui fattori cognitivo-motivazionali dell’individuo che determinano la scelta. Sono indirizzate ad accrescere la conoscenza dell’individuo in merito alle alternative di viaggio disponibili, la consapevolezza riguardo gli impatti ambientali, le attitudini e le inclinazioni, ed infine ad adottare comportamenti differenti anche in confronto alle conseguenze negative del loro attuale comportamento di viaggio sia sul piano individuale che collettivo. Le misure soft, denominate anche di “cambiamento volontario del comportamento di viaggio” perché vengono assunte liberamente e non in modo coercitivo come le misure hard, comprendono azioni indirizzate a coinvolgere, informare, educare, promuovere e comunicare per sensibilizzare gli individui all’utilizzo dei modi sostenibili in tutte le loro declinazioni. In particolare, rientrano in questa tipologia:

1. programmi di formazione alla mobilità sostenibile; 2. campagne informative e di marketing sociale di massa di sensibilizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico; 3. programmi personalizzati per il cambiamento volontario del comportamento di viaggio (VTBC) come piani e programmi personalizzati di viaggio da/per il luogo di lavoro o di studio; 4. incentivi all’uso di modi attivi come contributi all’acquisto, eco-bonus, sconti presso attività convenzionate, competizioni, etc. Queste seconde misure sono particolarmente importanti per assecondare quelle tendenze già in atto sul versante comportamentale, che tuttavia hanno bisogno ancora di essere accompagnate affinché si traducano in concreti cambiamenti che si ripetano e si consolidino nel tempo. I sistemi di supporto al cambiamento comportamentale costituiscono oggi la più importante leva per promuovere i mutamenti comportamentali volontari, in quanto costruiti sull’utente e sulle sue specifiche problematiche, e pertanto forniscono le giuste informazioni e feedback durante ogni fase del processo di cambiamento9. Le misure informative, anche grazie all’ausilio della tecnologia informativa e comunicativa, possono poi essere particolarmente utili perché in grado di prendere per mano le persone e guidarle nella scelta di una modalità di trasporto maggiormente sostenibile. In questo modo gli individui verrebbero maggiormente coinvolti e si sentirebbero davvero partecipi di un programma che voglia cambiare l’attuale paradigma di mobilità verso uno maggiormente sostenibile.

Confronto tra misure hard e misure soft

Parklet - Mexico City, Messico

Parklet - San Francisco, Stati Uniti 2.6. STRATEGIE E AZIONI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Come ampiamente discusso precedentemente, nel corso degli anni, si è assistito ad un progressivo sviluppo estensivo degli insediamenti urbani, con il decentramento delle residenze che ha portato ad un allungamento dei percorsi casa-lavoro, ma anche a fenomeni di aggregazione spontanea di comuni in metropoli, o in immensi sobborghi che non si distinguono dalla città principale, formando un’unica grande distesa di edifici sia per la residenza sia per il lavoro. In molti casi questi contesti si sono sviluppati senza alcun piano integrato che indicasse in modo congiunto con le altre realtà locali, la localizzazione delle aziende, delle residenze, dei trasporti, e trascurando il vero problema, cioè il collegamento del centro con i comuni attorno da cui ogni giorno si generano flussi pendolari. A livello urbano invece, le strade, le piazze ed in generale gli spazi pubblici urbani, storicamente hanno rappresentato i luoghi privilegiati per le relazioni sociali. Nel tempo il loro ruolo è decaduto a spazio privato delle automobili con l’espulsione di molte funzioni legate alla vita cittadina, trasformandosi in una semplice infrastruttura al servizio dei veicoli motorizzati. Purtroppo, attualmente, la riduzione degli spostamenti in auto non rappresenta ancora un obiettivo prioritario per la maggior parte delle amministrazioni e non figura neppure tra gli obiettivi futuri. Tuttavia le politiche di pianificazione d’uso del suolo e di governo dello sviluppo urbano, partendo dalla considerazione che la mobilità si genera per la necessità degli individui di realizzare attività in luoghi diversi da quello in cui si trovano, si pongono come obbiettivo quello di modificare le caratteristiche delle mobilità, specialmente la scelta del mezzo individuale di viaggio, attraverso la variazione dell’assetto del territorio da cui gli spostamenti dipendono. Per esempio, assicurando la vicinanza relativa tra i luoghi di residenza, di lavoro e gli altri servizi, è possibile ridurre il bisogno di spostamento, la lunghezza dei tragitti e contemporaneamente l’utilizzo dell’autovettura privata a favore di alternative quali la bicicletta, i piedi o differenti forme di trasporto collettivo. Da queste considerazioni preliminari, possiamo analizzare nel dettaglio le principali tendenze in atto soprattutto a livello europeo in merito alla pianificazione territoriale, finalizzate al contenimento dei livelli di mobilità in ambito urbano.

2.6.1. Rigenerazione dello spazio urbano Sulla base delle esperienze raccolte e analizzate e di quanto esposto finora, possiamo stilare un elenco degli interventi principali di pianificazione d’uso del suolo che appaiono realmente efficaci:

· limitazione dello sviluppo delle città al fine di mantenere densità elevate; · predisposizione di una combinazione di destinazioni d’uso del territorio compatibili trasportisticamente ed ambientalmente; · incentivo allo sviluppo di attività ricreative, produttive e di commercio al dettaglio in prossimità delle zone residenziali; · disincentivo alla nascita di attività che generano spostamenti con auto propria in aree che non siano facilmente raggiungibili tramite il servizio di trasporto pubblico; · promozione dell’accessibilità pedonale o ciclabile per i suddetti centri; · spostamento dell’offerta di parcheggi liberi su sede stradale dai quartieri centrali verso parcheggi di scambio da sistemare nelle periferie e comunque all’esterno della città e nei pressi delle reti di trasporto pubblico esistenti; · realizzazione di nuove linee tranviarie che servano i quartieri suburbani esistenti; · ridisegno di spazi urbani e di strade al servizio di tutti i cittadini per promuovere l’uso di modalità non motorizzate ed in particolare di chi transita in bicicletta o a piedi, ampliando i marciapiedi, realizzando aree pedonali, migliorando l’arredo urbano e la piantumazione di alberi e di attività ricreative che incrementino la fruizione e la sicurezza.

2.6.2. Potenziamento e miglioramento del trasporto pubblico Le misure appartenenti a questa categoria nascono dalla consapevolezza che il miglioramento ed il potenziamento di questi servizi possa svolgere un ruolo fondamentale e strategico per il conseguimento del benessere economico, sociale e fisico della collettività urbana. I vantaggi del trasporto pubblico (d’ora in avanti denominato TP) sulle automobili sono indiscutibili in termini di efficienza funzionale ed operativa, riduzione del rumore e dell’inquinamento atmosferico. Ai fini di un’analisi delle misure per il potenziamento del trasporto pubblico, gli interventi possono essere raggruppati in due classi, e cioè interventi diretti sul sistema del TP, oppure interventi indiretti che ne migliorano le prestazioni. Tra i primi rientrano: · il miglioramento del livello quantitativo e qualitativo del servizio di TP, in termini di capillarità (incremento del numero di fermate e di linee), di frequenza, affidabilità, tariffa, comfort e di informazione per gli utenti; · i sistemi di TP a basso impatto, elettrici o bimodali; gli autobus express, i bus rapid transit (BRT), i tram moderni, le metropolitane leggere. Tra i secondi rientrano:

· i nodi intermodali e di scambio tra modalità pubbliche e private, i parcheggi di scambio; · i sistemi di preferenziazione del servizio come le corsie riservate e preferenziali in prossimità delle intersezioni semaforiche.

L’obiettivo essenziale degli interventi sul trasporto collettivo è quello di incrementarne la competitività con i mezzi individuali privati, soprattutto con l’autovettura privata, incidendo su elementi del servizio quali tempi di viaggio e di attesa, frequenze, regolarità, tariffa, sicurezza, comfort, informazione, accessibilità, pulizia, presenza di personale qualificato. Soltanto i sistemi di trasporto pubblico che soddisfano questi standard con buona qualità possono, infatti, costituire una valida alternativa e divenire veramente alternativi all’auto privata. Tuttavia la definizione degli interventi a favore della mobilità collettiva deve essere indirizzata verso un obiettivo più ampio, e per questo più difficilmente perseguibile, che riguarda l’integrazione con gli altri sistemi di trasporto e, più a monte, con il sistema del territorio e delle attività in esso insediate. Una politica dell’offerta del trasporto pubblico qualitativamente più evoluta deve, pertanto, essere impostata su tre punti fondamentali: 1. integrazione fra trasporti pubblici ed individuali; 2. integrazione tra i diversi modi del TP; 3. integrazione tra TP e sistema delle attività. Innanzitutto è fondamentale che il servizio di trasporto pubblico diventi più efficiente in termini di frequenze, tempi di percorrenza e di velocità commerciali. Sono pertanto indispensabili interventi di protezione e separazione del deflusso dei veicoli pubblici dal traffico autoveicolare e di preferenziazione alla intersezioni semaforiche lungo particolari corridoi e direttrici. In secondo luogo, è importante attuare una forte integrazione tra i vari servizi e mezzi di trasporto pubblico e tra trasporto pubblico e trasporti individuali, inclusi gli spostamenti a piedi o in bicicletta. Il ruolo del trasporto pubblico, infatti, non è più limitato alla sola sfera sociale ma risulta fondamentale per la capacità attrattiva di una città e per garantire la libertà “reale” di movimento delle persone. Il futuro delle città, quali luoghi di scambi commerciali e interazioni sociali, è direttamente correlato al futuro del trasporto pubblico che si sta costantemente affermando come un indispensabile soggetto.

Discomfort delle fermate - San Paolo, Brasile

Sistema BRT - Guangzhou, Cina

Filobus elettrico CTM - Cagliari, Italia Tra gli interventi maggiormente efficaci per migliorare il trasporto pubblico, rientrano, come accennato precedentemente, quelli che si concentrano sulla realizzazione delle corsie preferenziali. In pratica si cerca di evitare o limitare l’effetto di rallentamento che la congestione stradale determina sul servizio di TP, anche imponendo all’utente dell’auto una limitazione alla propria libertà di circolazione. L’obiettivo più generale delle misure di protezione e preferenziazione del servizio di trasporto pubblico è quello di rendere regolare ed affidabile il trasporto collettivo, riequilibrando in particolare la ripartizione dello spazio stradale tra i diversi modi del sistema dell’offerta di trasporto. È infatti noto a tutti che attualmente i principali problemi che affliggono il servizio di TP nascono proprio dalla promiscuità nella sede stradale tra mezzi privati e autobus: la congestione e le auto in sosta vietata sono la causa principale dei rallentamenti ed in generale del malfunzionamento dei servizi di TP in ambito urbano. Un intervento particolarmente efficace è l’assegnazione della precedenza ai veicoli del TP negli incroci regolati dai semafori, in quanto è alle intersezioni che si registra la maggior perdita di tempo. Le esperienze di questi interventi indicano che le corsie preferenziali o di sistemi di preferenziazione semaforica possono indurre una diminuzione della velocità media del resto del traffico, in particolare in vicinanza dei grandi nodi, sui quali si concentra il transito di un rilevante numero di mezzi pubblici. Tuttavia vi sono alcuni elementi che possono limitare l’efficacia dell’introduzione delle corsie preferenziali in ambito urbano; essi sono il problema della consegna delle merci, la difficoltà nel controllo del rispetto della corsia da parte degli automobilisti e l’eventuale traffico determinato dagli altri veicoli autorizzati (mezzi di soccorso, taxi, etc.), che deve essere regolato e controllato.

Bus elettrico in corsia preferenziale - Cagliari, Italia

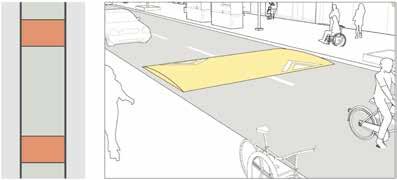

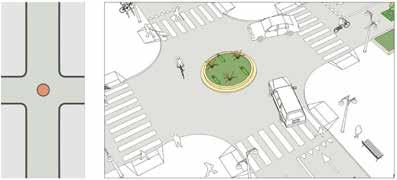

2.6.3. Traffic Calming Con il termine Traffic Calming10, letteralmente tradotto dall’inglese come “moderazione del traffico”, si intende una particolare metodologia di pianificazione di strade e piazze, basata sulla possibilità di definire spazi adeguati alle esigenze di tutti i potenziali utenti della strada. Costituisce, dunque, un’importante tecnica di ecologia urbana, che si fonda sul concetto del recupero da parte degli abitanti dell’uso degli spazi di relazione che il traffico automobilistico aveva sottratto loro. Uno di questi spazi è la carreggiata stradale che, quando il traffico non presenta caratteri di pericolosità, è considerata dagli abitanti parte integrante del loro territorio domestico, un luogo dove le persone possono incontrarsi ed i bambini giocare senza pericolo. Le misure di moderazione del traffico moltiplicano le occasioni d’incontro e contribuiscono a migliorare la comunicazione sociale, e a rendere più attraenti i servizi, gli spazi verdi e le attrezzature della città. Il Traffic Calming si basa, pertanto, sui presupposti di bassa velocità veicolare, pedonalità e sfruttamento degli spazi pubblici. Tra gli esempi di interventi per adottare tali strategie, troviamo: · dossi: elementi convessi in rilievo, prefabbricati o costituiti da ondulazioni della pavimentazione, posti trasversalmente in modo da formare un ostacolo per i veicoli che sono obbligati a sormontarli a velocità ridotta; · attraversamenti rialzati: sopraelevazione della carreggiata realizzata per dare continuità ad un percorso pedonale o ciclabile in una parte di strada compresa tra due intersezioni, oppure per interrompere lunghi rettifili, in modo da moderare la velocità dei veicoli; · platee di incrocio: area piana sopraelevata che copre l’intero spazio dell’intersezione, con rampe di raccordo in tutti i punti di incrocio, permettendo di ridurre il dislivello presente tra la carreggiata e il percorso pedonale e ciclabile, e contribuendo a rallentare i veicoli motorizzati; · strettoie simmetriche: inducono a rallentare mediante restringimento dello spazio di transito nei punti di potenziale pericolo, allargando il marciapiede su uno o su entrambi i lati della strada o allargando la banchina ove non vi sia necessità di inserire attraversamenti pedonali; · isole centrali spartitraffico: inducono a rallentare riducendo lo spazio di transito nei punti di potenziale pericolo, la riduzione dello spazio di transito è ottenuta con interposizione di un’isola spartitraffico/salvagente tra le corsie di transito veicolare; · restringimenti di corsia lungo l’asse: il restringimento di corsie veicolari è finalizzato a ridurre la capacità della carreggiata e al contempo indurre una riduzione del traffico veicolare e un rallentamento della velocità; · fascia centrale polifunzionale: spazio ricavato sulla carreggiata e distinto dalle normali corsie di marcia attraverso la differenziazione della pavimentazione (materiali, colori, etc.); · rotatorie: sistemazione a rotatoria di intersezioni a raso al fine di aumentare la sicurezza, costringendo tutti i veicoli a rallentare e forzandoli a percorrere una traiettoria non rettilinea, rendendo la circolazione più fluida, evidenziando l’intersezione stessa ed interrompendo la linearità di una o più strade. Occorre sottolineare come l’obiettivo principale di tutte queste tipologie di intervento appena descritte, sia quello di realizzare un miglioramento della qualità della vita urbana attraverso la ricerca di una difficile, ma possibile, coesistenza tra i diversi utenti della strada. Infatti, l’adattamento di settori della rete stradale o di intere aree urbane alle differenti esigenze di circolazione, determina una nuova relazione tra le funzioni della strada e la reale utilizzazione del territorio urbano servito. Ovviamente, come tutti gli altri interventi di cui si è discusso in precedenza, è fondamentale che questi siano accompagnati da un’adeguata informazione che favorisca un corretto utilizzo dei nuovi spazi progettati. Gli effetti dal punto di vista ambientale sono ormai molto chiari, dopo alcune decine di anni

Dosso

Attraversamento rialzato

Platea di incrocio

Strettoia simmetrica

Isola centrale spartitraffico

Restringimento di corsia

Fascia centrale polifunzionale

Rotatoria di applicazioni e sperimentazioni, è ormai dimostrato che gli interventi di Traffic Calming consentono:

1. una riduzione notevole del numero e della gravità degli incidenti; 2. una riduzione dell’inquinamento: diminuiscono, infatti, i gas di scarico, e anche il consumo di carburante, visto che essi sono strettamente legati alle brusche accelerazioni e decelerazioni e ai ripetuti cambi di marcia, che invece diminuiscono a favore di una guida più regolare e fluida; 3. una fluidificazione del traffico, essendo le accelerazioni e le decelerazioni più dolci e meno frequenti, con spesso anche un guadagno di tempo; 4. una diminuzione della rumorosità del traffico: la minore velocità produce effetti equivalenti al dimezzamento del flusso di traffico; 5. l’eliminazione delle barriere architettoniche.

2.7. INTERMODALITÀ E INTEGRAZIONE MODALE

Un importante contributo al tema della mobilità sostenibile è offerto dal trasporto intermodale: si tratta di una tipologia di trasporto effettuata mediante l’ausilio di una combinazione di mezzi differenti, che nell’ambito del trasporti di beni viene definita come «il movimento di merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o più modi di trasporto, e che non implica il trattamento diretto della merce nelle fasi di trasbordo modale»11. Infatti, l’intermodalità è un servizio di mobilità reso attraverso l’integrazione tra diverse modalità, che induce a considerare il trasporto medesimo non più come somma di attività distinte ed autonome dei diversi vettori interessati, ma come un’unica prestazione dal punto di origine a quello di destinazione. Per far sì che modi attivi e sostenibili vengano ritenuti un’alternativa praticabile e vantaggiosa rispetto alle forme tradizionali di spostamento, è necessario mettere in campo un insieme integrato di misure di: · infrastrutturazione fisica (misure hard): realizzare cioè le condizioni fisiche per far sì che modi attivi e sostenibili siano effettivamente considerabili come alternative di viaggio reali e concorrenziali rispetto all’uso dell’auto privata; · infrastrutturazione sociale (misure soft): promuovere l’uso dei modi attivi e sostenibili attraverso la comunicazione e l’informazione.

Questo sistema deve essere competitivo rispetto all’uso dell’auto privata per far si che costituisca davvero una valida alternativa, in particolare deve essere in grado di coprire il cosiddetto “primo o ultimo miglio”, cioè la distanza tra il luogo di provenienza o destinazione dell’utente e il luogo in cui può trovare un mezzo pubblico collettivo/individuale alternativo all’uso dell’auto. In questo senso, il trasporto passeggeri ha assunto un ruolo strategico nella definizione di modelli di mobilità sostenibile, con particolare riferimento all’ambiente urbano: infatti, numerose sono le soluzioni di trasporto intermodale urbano promosse negli ultimi anni come servizio di mobilità sostenibile, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di modi di trasporto differenti in ambito cittadino. Questa forma di trasporto intermodale si basa principalmente sull’integrazione dei principali esempi di mobilità sostenibile nell’ambito di un unico percorso urbano: soluzioni quali bike sharing, car sharing, car pooling, trasporto pubblico locale, percorsi e aree pedonali, possono essere combinate tra loro attraverso interventi che promuovano la mobilità sostenibile.

Confronto modello attuale e modello MaaS

Benefici dell’intermodalità

Vista centro intermodale - Iglesias, Italia

Vista centro intermodale - Iglesias, Italia Negli spostamenti intermodali, un ruolo chiave è svolto dai servizi di sharing mobility, che ampliano l’attrattività dei servizi di trasporto di linea: l’integrazione tra servizi complementari, infatti, consente nuove e migliori opzioni di viaggio in grado di competere con gli spostamenti “porta a porta” realizzati con veicoli privati. La piena integrazione commerciale tra servizi di mobilità diversi, con piena interoperabilità dei rispettivi sistemi di pagamento, si realizza oggi con le piattaforme MaaS (Mobility as a Service)12. Con questo tipo di piattaforme, i consumatori possono acquistare servizi di mobilità forniti da uno o più operatori utilizzando un’unica piattaforma e un unico pagamento. La piattaforma fornisce un journey planner intermodale, un sistema di prenotazione, un unico metodo di pagamento per tutti i modi di trasporto integrati nella piattaforma e informazioni agli utenti in tempo reale. Esistono numerosi esempi positivi di piattaforme di mobilità integrata, che offrono diversi servizi di mobilità condivisa tra cui treno, metropolitana, autobus, taxi, bike sharing, car sharing, etc. Elemento fondamentale dell’intermodalità è il centro intermodale, detto anche interscambio modale: si tratta di un luogo posto strategicamente in corrispondenza di incroci significativi tra linee ferroviarie, automobilistiche e parcheggi di scambio, che consente all’utenza di iniziare, proseguire e concludere il proprio spostamento scegliendo il modo di trasporto più rapido ed adatto alle personali esigenze. È quindi il luogo che realizza un’interfaccia tra due o più modi di trasporto o tra più mezzi di uno stesso modo, poiché attraverso speciali accorgimenti organizzativi strutturali facilita il trasbordo dei viaggiatori da un mezzo all’altro. Per le sue caratteristiche è necessario che si trovi posto a ridosso di una stazione del trasporto pubblico, e in tal senso rappresenta un’occasione per la riqualificazione o la riorganizzazione di importanti e strategiche aree urbane solitamente collocate in posizione centrale e spesso di scarsa appetibilità. Non vi è, infatti, progetto di nuovo centro intermodale che non si ponga anche obiettivi di carattere urbanistico, mirati alla riqualificazione dei fulcri urbani delle vecchie stazioni, facendoli diventare attrattori di attività e luoghi del rilancio dell’immagine urbana. All’interno di un centro intermodale, oltre alle funzioni appunto dei vari modi di mobilità sostenibile, possono essere presenti altri tipi di funzioni, come aree commerciali o di servizi alla persona, che fanno di questo luogo un punto focale dell’offerta di trasporto all’interno di una città, permettendo di svolgere determinate attività senza dover necessariamente intraprendere un ulteriore percorso di spostamento, e quindi di conseguenza alleggerendo il peso sui servizi di trasporto, col vantaggio di poterle svolgere nell’attesa tra uno spostamento e l’altro.

Vista centro intermodale - Iglesias, Italia

2.8. SERVIZI DI MOBILITÀ CONDIVISA

Quando parliamo di condivisione di uno o più mezzi di trasporto, intendiamo il concetto secondo il quale l’accesso ad un servizio o ad un bene, avviene senza che ve ne sia reale possesso. Quindi, è possibile usufruire di un posto disponibile su un’autovettura per compiere uno spostamento (car pooling) o di una autovettura con cui realizzare lo spostamento necessario (car sharing). Il car sharing permette l’uso di un veicolo su richiesta per il solo tempo effettivamente necessario allo spostamento, senza affrontare i costi o la responsabilità di una proprietà. Gli utenti che aderiscono ad un programma di car sharing scelgono, infatti, di condividere la proprietà di una o più auto con altri utenti, in genere attraverso una società o ente intermediario, pagandone l’uso in relazione ai chilometri percorsi e al tempo d’utilizzo. Il car pooling, invece, prevede la condivisione di uno stesso veicolo da parte di più passeggeri che realizzano lo stesso spostamento, finalizzato all’incremento dei coefficienti d’occupazione delle autovetture. Tali misure trovano specifica applicazione nel caso degli spostamenti dei pendolari che circolano nelle aree urbane, o che più specificatamente entrano in città in particolari ore di punta. Il consolidamento pubblico di questi nuovi servizi ha avuto un incremento notevole in concomitanza con l’innovazione tecnologica legata alla tecnologia informatica e localizzativa (GPS), e con la presenza nella vita quotidiana degli smartphone, attraverso i quali si sono di gran lunga migliorate e facilitate tutte le procedure di accesso a questi servizi. Di seguito, si da una trattazione dettagliata delle due diverse modalità. 2.8.1. Car pooling Il principale obiettivo del car pooling (CP) consiste nel ridurre il numero di spostamenti effettuati in auto con solo guidatore, con particolare riguardo all’utenza che effettua spostamenti sistematici come quelli casa-lavoro, con il vantaggio di ridurre il numero dei veicoli circolanti ed in ricerca in ricerca di parcheggio, di risparmiare in termini di costi d’uso del veicolo che generano conseguentemente benefici per l’ambiente. Tuttavia, la sola possibilità di poter dividere i costi tra i vari partecipanti o di poter usufruire di corsie preferenziali, non costituisce incentivo sufficiente alla pratica del car pooling. Affinché l’intervento abbia senso e possa ottenere adeguati risultati occorre, infatti, attuare una serie di politiche complementari in modo tale che gli utenti che si accordano per viaggiare in una stessa auto, riconoscano dei vantaggi in questa scelta. Vantaggi che possono presentarsi sotto forma di incentivi economici per chi opta per il servizio, o sotto forma di limitazioni per gli altri utenti, tra cui il divieto di parcheggio in determinate aree, tariffazione differenziata della sosta o costo d’uso di una zona urbana. Anche se l’intervento dovesse produrre soltanto un debole decremento nel numero di autovetture, questo avrebbe comunque luogo durante le ore di massima congestione e nelle aree più affollate di auto in sosta, determinando comunque un significativo vantaggio in termini ambientali. Per il suo funzionamento, il car pooling richiede la presenza di un ente di gestione o almeno di un coordinatore (mobility manager) che ne verifichi l’effettiva realizzazione e conferisca reali vantaggi ai partecipanti. Senza di questo si ottengono generalmente risultati mediocri: in genere, la sola promozione del servizio, priva di una fase di coordinamento e di controllo, non è sufficiente a diffondere e a rendere stabile nel tempo questa forma di trasporto. Difatti, il ruolo dell’ente centrale è anche quello di formare gli equipaggi delle vetture attraverso l’uso di particolari algoritmi (detti algoritmi di matching): recenti esperienze hanno permesso di sviluppare algoritmi di calcolo in grado di costituire gli equipaggi sulla base di dati riguardanti le origini, le destinazioni, gli orari degli spostamenti, le preferenze in merito ai compagni di viaggio. Per gli utenti del servizio, i cosiddetti poolers, sono generalmente previsti diversi vantaggi offerti dall’azienda e concordati prima dell’attivazione del servizio. Infatti, attualmente sono proprio le grandi aziende a incentivare questa forma alternativa di trasporto, sostituendosi

Modalità di trasporto condiviso

Utilizzo del car sharing

Parcheggio riservato Playcar - Cagliari, Italia

Mezzi alternativi Playcar - Cagliari, Italia spesso alle autorità locali nell’organizzazione e nella gestione del servizio. Se adeguatamente gestito, il CP potrebbe rivelarsi un ottimo strumento per agire strutturalmente sulla modalità degli spostamenti sistematici. Recentemente, su questo sistema di condivisone degli spostamenti, si sono inserite un diverso numero di piattaforme online dedicate al servizio, tra cui varie startup che forniscono uno strumento per smartphone con cui mettere in contatto in tempo reale domanda ed offerta. 2.8.2. Car sharing Il car sharing rappresenta un innovativo concetto di proprietà e utilizzo dell’automobile, che da bene proprio diventa strumento flessibile, adattabile alle diverse necessità d’impiego. Gli utenti che aderiscono ad un programma di car sharing scelgono, infatti, di condividere la proprietà di una o più auto con altri utenti, in genere attraverso una società. Solitamente, la partecipazione della società avviene a costi molto bassi, in modo tale che i costi fissi di ammortamento e di mantenimento del veicolo risultino sensibilmente inferiori rispetto alla soluzione tradizionale. Le tariffe chilometriche o “a tempo” sono regolate al fine di assicurare la convenienza del servizio entro certi limiti di utilizzo. La formula del car sharing è vantaggiosa soprattutto per chi utilizza sporadicamente l’auto, tant’è vero che il vantaggio maggiore è quello di poter disporre di un veicolo di caratteristiche adatte ad ogni esigenza di viaggio senza la necessità di dover sostenere gli elevati costi fissi di esercizio legati al possesso che, per basse percorrenze, incidono sensibilmente sul costo totale. A differenza del car pooling, in cui l’utilizzo comune di un’autovettura avviene per accordo fra utenti che percorrono lo stesso tragitto, l’idea di base del car sharing è quella per cui più utenti possono usare autonomamente in tempi diversi lo stesso veicolo. Esistono differenti tipologie di car sharing anche offerte dallo stesso operatore che cercano di attirare l’interesse e la soddisfazione delle diverse esigenze del potenziale utente. Oggi si possono distinguere due tipologie di servizi: su prenotazione (detti anche station based/ round trip), oppure a “flusso libero” (detti anche free floating). Nel primo schema l’utente prenota l’auto localizzata in un apposito stallo di sosta sulla strada prima del suo utilizzo, tramite lo smartphone o un sito internet dedicato, e deve riportare l’auto nel posto dove è stata ritirata. In questo caso il servizio prevede stalli riservati per il prelievo e la riconsegna. Le auto possono essere prenotate anche a distanza di tempo, di conseguenza la peculiarità del modello è che assicura la disponibilità della vettura nel momento in cui è necessaria. Il modello si ispira alla radice storica del car sharing: “puoi vivere senza auto di proprietà poiché il car sharing te la può mettere a disposizione solo quando ti serve davvero”13. È mirato soprattutto all’utenza che decide di sostituire la proprietà della vettura con l’utilizzo di altri mezzi (trasporto pubblico, car sharing, autonoleggio, taxi), per chi quindi fa un uso sporadico della vettura e si affida per gli spostamenti sistematici al trasporto pubblico. Il secondo schema (free floating) prevede che le auto possono essere prelevate solo se disponibili al momento dell’utilizzo, non è possibile quindi prenotazione in anticipo. La vettura può essere rilasciata in un qualunque posto dentro un perimetro urbano predefinito, di volta in volta differente ma in genere ampio, e il prelievo avviene dal punto di rilascio da parte dell’utente precedente. Si connota come un servizio innovativo aggiuntivo di mobilità urbana, essendo mirato a un’utenza che effettua spostamenti che, in caso di indisponibilità della vettura, possono essere svolti con altri mezzi di trasporto. Per questo motivo è alternativo al taxi o al trasporto pubblico o alla bicicletta, e si connota quindi come integrativo al sistema di trasporto pubblico. Richiede flotte numerose, fin dall’avvio del servizio, ed è particolarmente indicato per quelle realtà che hanno un’alta densità di domanda di mobilità. Il mercato del car sharing free-floating è molto ampio perché utilizzabile come un qualunque servizio di mobilità cittadino.

2.9. LA MOBILITÀ CICLISTICA

Tra le modalità di trasporto più sostenibili, l’uso della bicicletta in ambito urbano risulta essere tra la più economica, salutare e sicura, infatti i suoi effetti positivi stanno assegnando al pedalare un ruolo fondamentale nelle politiche dei trasporti. In particolare, i benefici per la comunità sono quelli relativi alla potenziale diminuzione del numero di spostamenti effettuati coi veicoli motorizzati ed alla conseguente diminuzione delle loro esternalità negative, ampiamente discusse all’inizio di questa trattazione, ai costi infrastrutturali più bassi, ad un contro bilanciamento della vita sedentaria, ed in generale ad una migliore vivibilità degli ambienti urbani14. A livello personale, i vantaggi per gli individui che utilizzano la bicicletta riguardano: bassi costi di acquisto e di manutenzione, competitività sulle basse distanze, affidabilità, flessibilità, benessere fisico e mentale15 . Tra i differenti modi di trasporto alternativi all’auto privata, la bicicletta ricopre, quindi, un ruolo fondamentale: si tratta di un veicolo “ad emissioni zero” e rappresenta in assoluto il mezzo di locomozione più ecologico. Inoltre, è un mezzo che possiede tutte le caratteristiche di flessibilità d’uso del veicolo privato, è familiare alla maggior parte delle persone, non richiede un cambiamento radicale delle abitudini e, negli spostamenti urbani a breve distanza, può essere realmente competitivo con gli altri mezzi di trasporto. L’obiettivo principale dell’uso della bici è quello di garantire ai suoi utenti la possibilità di scegliere un modo di trasporto che sia realmente concorrenziale rispetto all’automobile in termini di tempo, comfort e sicurezza. Pertanto, la realizzazione delle sue infrastrutture dovrà tenere conto delle caratteristiche peculiari dell’ambiente urbano e sociale in cui queste devono essere inserite, e varierà sensibilmente nelle diverse realtà urbane. Gli interventi infrastrutturali non devono essere puntuali, ma collegati fra loro ed inseriti razionalmente nella rete dei trasporti urbani. La loro modalità di applicazione deve essere preceduta da analisi specifiche, territoriali e trasportistiche. Occorre individuare, inoltre, una rete di percorsi effettivamente richiesti ed utilizzabili, che coprano interi settori urbani e che raccordino punti attrattori significativi quali zone commerciali, scuole, parchi urbani, chiese e impianti sportivi.

Portland, Stati Uniti

Snake Cycle Bridge - Copenhagen, Danimarca

Snake Cycle Bridge - Copenhagen, Danimarca Le piste ciclabili rappresentano la soluzione maggiormente adottata, ed è importante sottolineare che devono essere separate dal traffico dei veicoli a motore, mentre possono essere in parte promiscue col traffico pedonale o con i mezzi di trasporto collettivo, devono essere continue, facilmente accessibili e devono garantire la massima sicurezza a chi le utilizza. Ad esse è necessario destinare un’equa parte della sede stradale, anche perché l’obiettivo di una diversa ripartizione modale non può essere raggiunto che attraverso una suddivisione proporzionata dello spazio viario fra i diversi modi di trasporto. La realizzazione di un sistema di piste ciclabili dovrebbe essere corredata da una serie di parcheggi appositi, possibilmente custoditi, realizzati in alcuni punti del centro città, presso i punti di interscambio col trasporto pubblico, le stazioni, i grandi attrattori come scuole, uffici amministrativi, centri commerciali. Se l’applicazione viene eseguita in modo ottimale, le piste ciclabili possono ridurre significativamente il livello di utilizzazione dell’auto privata nei brevi tragitti cittadini, con conseguenti effetti positivi sulla congestione e sull’inquinamento. L’uso della bicicletta determina, inoltre, una forte riduzione dei costi interni del trasporto, cioè dei costi sostenuti dall’utente, rispetto al mezzo motorizzato, in particolare dei costi di esercizio e di tempo. Inoltre la superficie occupata dalle biciclette in sosta è notevolmente inferiore a quella occupata dalle automobili che servono la stessa utenza, anche ammettendo un coefficiente di occupazione di queste ultime superiore a quello normalmente rilevato nell’uso urbano. La compatibilità delle biciclette col traffico pedonale, almeno su certi percorsi lenti, e la facilità con cui può essere effettuato lo scambio modale fra lo spostamento in bicicletta e quello a piedi, può portare ad un incremento di quest’ultimo modo di spostarsi, con gli ulteriori effetti positivi che questo comporta. Il circolare può allora ridiventare un modo di vivere e di abitare la città. Per rendere concretamente percepiti i vantaggi e i benefici che l’uso della bicicletta può dare, è necessario e indispensabile che la bicicletta costituisca un’alternativa reale per un numero sempre più elevato di cittadini. In questa prospettiva, molte città europee e nordamericane hanno intrapreso già da diverso tempo un indirizzo concreto per costruire gradualmente un sistema di mobilità ciclistica, che ha l’obiettivo di raggiungere i benefici descritti precedentemente, incrementando il numero di ciclisti giornalieri. Le esperienze delle principali città europee nel campo della mobilità ciclistica, indicano infatti che esiste

Snake Cycle Bridge - Copenhagen, Danimarca

un legame tra la scelta del modo di viaggio a livello urbano e l’insieme delle iniziative, delle misure e degli interventi che favoriscono e promuovono o viceversa ostacolano l’uso di un determinato modo di trasporto. I dati mostrano che i residenti delle aree urbane considerano l’alternativa di usare la bici in città se possono usufruire di: · una rete di piste ciclabili e percorsi ciclabili; · parcheggi sicuri; · trasporto pubblico che consenta il trasporto della bici; · informazioni sui percorsi ciclabili; · informazioni per migliorare la propria sicurezza.

2.9.1. Misure hard per la mobilità ciclistica Le misure hard per la mobilità ciclistica sono attuate per rendere l’ambiente di scelta tale da essere adatto all’uso della bici. Si tratta in pratica di attivare interventi che, modificando il contesto territoriale, cercano di renderlo più idoneo alla circolazione ed all’uso della bicicletta. Rientrano in questa tipologia la realizzazione di: · piste ciclabili e ciclovie o percorsi ciclabili in una configurazione a rete; · isole ambientali, in cui attraverso interventi di moderazione del traffico che limitano le velocità di percorrenza dei veicoli, si circoscrivono delle porzioni di abitato dove possono convivere in sicurezza pedoni, ciclisti ed autovetture; · aree di sosta sicura, cicloparcheggi liberi e ciclostazioni custodite e coperte; · nodi di scambio, in cui attraverso la predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture è consentito realizzare l’intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico; · servizi di bike sharing; · segnaletica specializzata per la ciclabilità.

2.9.2. Misure soft per la mobilità ciclistica Le misure soft comprendono azioni indirizzate ad informare e sensibilizzare gli individui all’utilizzo della bicicletta in tutte le sue declinazioni motivazionali. In particolare, rientrano in questa tipologia campagne informative e di marketing sociale che si possono attivare con la costruzione di mappe, siti web, seminari di formazione, attività culturali e iniziative educative. Diverse esperienze a livello nazionale e internazionale hanno dimostrato che non basta e non è sufficiente realizzare una rete di piste ciclabili per garantire un cambiamento di comportamento di viaggio degli individui, e conseguentemente un incremento dei ciclisti. L’obiettivo, infatti, non è di facile conseguimento, in quanto, spesso l’abitudine all’uso dell’auto è un “competitor” difficile da combattere. Nella scelta di uso dell’auto, infatti, entrano in gioco differenti aspetti psicologico-motivazionali che hanno necessità di particolare attenzione per essere modificati. In questa prospettiva è sicuramente utile investire risorse in un piano di comunicazione che promuova in modo coordinato l’intervento e tutte le azioni fisiche e sociali che lo compongono.

Pista ciclabile - Sydney, Australia

Pista ciclabile protetta - Sydney, Australia

Intersezione ciclo-pedonale - Sydney, Australia

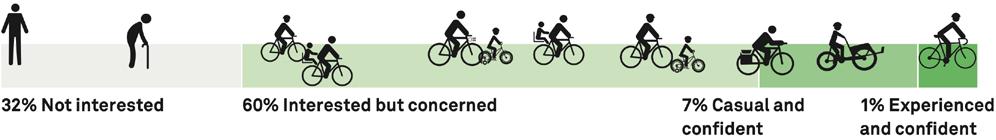

Livello di interesse generale all’utilizzo della bici

PIazze Aperte (prima) - Milano, Italia

Piazze Aperte (dopo) - Milano, Italia

Pista ciclabile progetto Piazze Aperte - Milano, Italia 2.10. IL METODO DELL’URBANISMO TATTICO

Le politiche pubbliche, dopo anni di crisi e di parziale assenza, stanno finalmente ritrovando le loro origini intese come interventi per il bene comune. Anche per questo motivo la figura professionale del pianificatore è destinata a cambiare registro per consolidarsi con nuovi metodi per la progettazione urbanistica, dove le soluzioni adottate sono di tipo temporaneo e sperimentale. Questo approccio alla trasformazione si è ampiamente diffuso sotto il nome di Tactical Urbanism16 e tutt’ora si trova a doversi relazionare all’urbanistica convenzionale. La definizione di Urbanismo Tattico viene costruita a partire da un’attenta rilettura di un insieme diversificato di pratiche collettive orientate a produrre trasformazioni urbane condivise, a breve termine, a basso costo e ad elevato potenziale di replicabilità. La rilettura si focalizza in particolare sui processi, e non solo sugli esiti, perché è intenzionalmente finalizzata a svelare la reale ed effettiva capacità di queste pratiche di produrre non solo trasformazioni spaziali ma anche e soprattutto interferenze, intrusioni e forzature, minime ma significative, nel campo delle norme, delle procedure e degli strumenti convenzionali della pianificazione urbana. Questa possibile, non esaustiva e non definitiva definizione ha molto a che fare con le considerazioni a sostegno dell’esigenza di ripensare il ruolo del progetto urbano come strumento di promozione del protagonismo degli abitanti, a partire da quelli più deboli e svantaggiati: i bambini, gli anziani, le donne, le persone con disabilità. L’Urbanismo Tattico può essere una soluzione per creare nuovi spazi oppure può essere usato per riparare e quindi ri-generarne alcuni che, col tempo, hanno perso forme e funzioni. È molto importante sottolineare, come già accennato, che questo tipo di approccio ha la capacità di migliorare la qualità degli spazi pubblici senza la necessità di investimenti di grandi capitali. Spesso questi interventi sono frutto della diretta partecipazione dei cittadini nella riattivazione del loro quartiere, ma anche attraverso il lavoro svolto da associazioni e amministratori locali. Collettivamente dimostrano che alcune soluzioni temporanee e a basso costo possono creare e sviluppare un cambiamento di lungo periodo. Si tratta di un modo per vedere le nostre città come un laboratorio di creatività, per testare nuove idee in tempo reale. Inoltre, l’Urbanismo Tattico crea proposte di cambiamento “fisico-materiali”, intese come azioni real-time in cui non ci si limita alla simulazione del rendering per capire e vedere gli effetti finali dell’intervento. Possono essere chiamate “tattiche”, pertanto, tutte quelle azioni e trasformazioni low-cost e low-tech, che si originano dal basso e che possono essere rapidamente e facilmente replicate. Difatti l’Urbanismo Tattico è una risposta vera e concreta a questa esigenza; una risposta necessaria, soprattutto se l’obiettivo che ci si pone è quello di trasformare in senso inclusivo la città, i cui tempi e spazi sono effettivamente disegnati e organizzati in funzione delle esigenze dei singoli abitanti. L’Urbanismo diventa tattico quando è in grado di operare attraverso un salutare equilibrio tra il pianificare e il fare, quando cioè oltre a pianificare la città attraverso politiche, piani e progetti a grande scala e a lungo termine, è in grado di garantire e favorire la reale possibilità per gli abitanti di “rifare” la città, gestendo e prendendosi cura degli spazi e dei servizi collocati sotto casa17. Ecco perché l’Urbanismo Tattico viene interpretato come un processo e uno strumento abilitante. I migliori esempi di successo del Tactical Urbanism sono quelli sviluppati all’interno di città caratterizzate da un tessuto urbano diffuso, con un pessimo grado di walkability18. Tuttavia, teoricamente parlando, il Tactical Urbanism potrebbe essere applicato ovunque. Semplicemente, l’effetto immediato generato da un intervento tattico sarà ridimensionato in un contesto già favorevole a pedoni e ciclisti, ad esempio, rispetto a dalle arterie stradali dedicate completamente al passaggio di autoveicoli. Non sono solo le pure condizioni spaziali dei luoghi a determinare dove può nascere un’iniziativa di Tactical Urbanism, ma anche e soprattutto le condizioni sociali ed economiche delle città. Sembra infatti che i luoghi a misura d’uomo, dove il capitale sociale e la creatività vengono facilmente catalizzati, siano un prerequisito per la buona riuscita di iniziative di Tactical Urbanism.

Soluzioni già in fase di sperimentazione le possiamo riscontrare per esempio a Milano, che da settembre 2018, con il programma Piazze Aperte, promosso dal Comune di Milano in collaborazione con Bloomberg Associates, National Association of City Transportation Official (NACTO) e Global Designing Cities Initiatives, ha sperimentato il metodo dell’Urbanismo Tattico per generare nuovi spazi pubblici al posto di strade o intersezioni ridondanti, attraverso la realizzazione di interventi leggeri, veloci ed economici in via sperimentale. Il carattere temporaneo consente di agire rapidamente e testare soluzioni in maniera reversibile, prima di investire tempo e risorse in una sistemazione strutturale definitiva. Questa esperienza ha permesso di sviluppare nuove competenze e sperimentare un inedito kit di strumenti per intervenire sullo spazio pubblico. Tra le progettualità leggere avviate nei quartieri, oltre a vari interventi di pedonalizzazione ed attivazione dello spazio, sono stati sperimentati allargamenti di marciapiede e la realizzazione di piste ciclabili in sola segnaletica, protette da sosta o da dissuasori.

Intervento di rigenerazione urbana - Istanbul, Turchia

NOTE 1. Brundtland G. H., Our Common Future (rapporto Bruntland), in WCED (World Commission on Environment and Development, Oxford (Regno Unito), Oxford University Press, 1987. 2. Earth Summit, Rio de Janeiro (Brasile), UNCED (United Nations Conference on Environment and Development), 1992. 3. COP3, Protocollo di Kyoto, in UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), Kyoto (Giappone), 1997. 4. Giaoutzi M., Nijkamp P., Decision Support Models for Regional Sustainable Development: An Application of Geographic Information Systems and Evaluation Models, Avebury (Regno Unito), Ashgate Publishing Ltd, 1993. 5. EEA (European Environment Agency), Urban Sprawl in Europe. The Ignored Challenge, Bruxelles (Belgio), European Commission, 2006. 6. Commissione delle Comunità Europee, Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano, in COM60, Bruxelles (Belgio), European Commission, 2004. 7. Critelli G. et alii, Mobilità e politiche di riqualificazione urbana sostenibile, in Sostenibilità, qualità e sicurezza nei sistemi di trasporto e logistica, Milano (Italia), Franco Angeli Edizioni, 2011. 8. Bamberg S. et alii, Behaviour theory and soft transport policy measures, in Transport Policy, Rotterdam (Paesi Bassi), Elsevier SCI LTD, 2011, pp. 228-235. 9. Wappelhorst S. et alii, Flexible Carsharing – Potential for the Diffusion of Electric Mobility, in Markets and Policy Measures in the Evolution of Electric Mobility, Berlino (Germania), Springer, 2017, pp. 67-84. 10. Ewing R. H., Traffic Calming: State of the Practice, Washington (USA), Institute of Transportation Engineers, 1999. 11. AA. VV., Terminology on combined transport, Ginevra (Svizzera), Commissione dell’Unione Europea – Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti – Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, 2001, pp. 17-18. 12. MaRS Discovery District, Mobility-as-a-Service. The value proposition for the public and our urban systems, Toronto (Canada), MaRS & ARUP, 2018, pp. 11-12. 13. AA. VV., Le tipologie di car sharing, in ICS – Iniziativa Car Sharing (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), Milano (Italia), icscarsharing.it/le-tipologie-di-car-sharing/, 2019. 14. Heinen E., Maat K., The Role of Attitudes Toward Characteristics of Bicycle Commuting on the Choice to Cycle to Work over Various Distances, in Transportation Research D: Transport and Environment, Rotterdam (Paesi Bassi), Elsevier SCI LTD, 2011, pp. 102-109. 15. Fernández-Heredia Á., Monzón A., Jara-Díaz S., Understanding cyclists perceptions, keys for a successful bicycle promotion, in Transportation Research A: Policy and Practice, Rotterdam (Paesi Bassi), Elsevier SCI LTD, 2014, pp. 1-11. 16. Certeau M., The Practice of Everyday Life, Berkeley (Stati Uniti), University of California Press, 2011. 17. Bazzu P., Talu V., Tactical Urbanism Italia 5, Sassari (Italia), TaMaLaCà Srl, 2016, pp. 18-19. 18. Abley S., Walkability Scoping Paper, Auckland (Australia), abley.com, 2005.

B

Analisi dell’approccio metodologico sui casi studio internazionali

3 Le Tramway du Mans, Richez Associés; Francia, Le Mans - 2007 4 Superillas del Poblenou, Salvador Rueda; Spagna, Barcellona - 2017 5 Cykelbyen, Piano della mobilità ciclistica; Danimarca, Copenhahen - 2010 6 Strade Aperte, Comune di Milano; Italia, Milano - 2020

La prima parte della tesi si è concentrata sull’analisi della mobilità urbana con particolare riguardo al suo sviluppo in chiave sostenibile, mentre in questa seconda parte l’attenzione sarà rivolta all’analisi di esperienze progettuali della mobilità sostenibile a livello urbano. A questo scopo, vengono descritti i risultati di alcuni casi studio condotti sul tema che affrontano la questione metodologica su “come fare la mobilità sostenibile”. Gli studi, in particolare, si concentrano su quattro progetti europei che rappresentano degli ottimi esempi di mobilità sostenibile. Entrambi offrono potenzialità operative interessanti, perché si prestano ad interventi coordinati su urbanizzazione e mobilità, nel creare poli allo stesso tempo misti e compatti e nel garantire una maggiore qualità di vita nell’ambiente urbano. Il livello di sostenibilità raggiunto da tali progetti dipende da quante dimensioni sono state considerate e sul grado dei loro rapporti reciproci. In particolare, le dimensioni di questo modello corrispondono a diverse operazioni per realizzare la mobilità sostenibile1: 1. attitudine al verde urbano e altre innovazioni tecnologiche tese a ridurre la necessità dell’uso di automobile privata; 2. uso del suolo per ridurre le distanze; 3. innovazione tecnologica per aumentare l’efficienza del trasporto pubblico locale e ridurre gli effetti negativi dell’impatto ambientale; 4. politiche programmatiche per promuovere ulteriormente il conseguimento degli obiettivi di mobilità sostenibile con un’informazione diffusa sull’impatto dei trasporti. La maggior parte degli indicatori sono legati ad alcune Green Attitudes2, e grande rilevanza è data alla pianificazione in quanto in grado di promuovere ulteriormente il conseguimento degli obiettivi di mobilità sostenibile, di nuove regolamentazioni e dello sviluppo di nuove tecnologie di trasporto. Ciò che più emerge, è che si può raggiungere la mobilità sostenibile attraverso il coinvolgimento di diverse pratiche, appunto sostenibili, appartenenti ad entrambe le categorie di indicatori di Mobilità Sostenibile3 , diretti e indiretti. Gli indicatori diretti sono:

· strategie di trasporto per ridurre l’uso dell’automobile; · efficacia ed integrazione del sistema di trasporto pubblico; · biciclette e percorsi pedonali; · pianificazione dei parcheggi; · veicoli alimentati in maniera alternativa.

Gli indicatori indiretti sono, invece: · energie rinnovabili utilizzate per la mobilità; · mix funzionale; · fondi per ridurre l’uso dell’automobile; · nuovi posti di lavoro nel settore della mobilità; · coinvolgimento nelle politiche e nei programmi per la sostenibilità.