17 minute read

CAP. 1 – LA MOBILITÀ URBANA

1

La mobilità urbana

Advertisement

New York City, Stati Uniti

1.1. ORIGINE DELLA DOMANDA

La mobilità urbana può essere definita come la costante variazione di posizione delle persone e delle cose nello spazio, ed è generata prevalentemente dall’esigenza degli individui di fruire di beni e servizi in luoghi diversi da quelli in cui si trovano. Accade cioè che, nella società complessa ed organizzata come quella in cui viviamo, ciascun individuo si trovi a dover assolvere ad un preciso compito per lavoro, studio, svago, etc. che la società gli attribuisce. Pertanto, dalla sua conformazione spaziale, l’ambiente urbano genera la mobilità, mentre i trasporti rappresentano lo strumento che consente la realizzazione di tali spostamenti, che generalmente non costituiscono l’obiettivo generale dell’individuo che lo compie, ma solo una fase intermedia necessaria per il raggiungimento dei luoghi dove realizzare quelle attività dalle quali potrà riceve un certo livello di soddisfacimento personale. Quindi la domanda di mobilità, intesa come un certo numero di persone che si spostano in un certo intervallo di tempo, viene definita domanda derivata1, in quanto deriva appunto dalla necessità di usufruire di beni e servizi o partecipare e svolgere attività diversamente localizzate sul territorio in luoghi diversi da quelli in cui si trova. La mobilità rappresenta, dunque, il risultato della scelta di ogni singolo cittadino di realizzare un certo tipo di relazione e di movimento; è quindi il risultato complessivo di una serie di scelte effettuate in momenti diversi, con effetti più o meno duraturi ma strettamente concatenati tra di loro. A questo punto della trattazione è importante fare una distinzione tra scelte di viaggio e scelte di mobilità. Le prime sono quelle strettamente trasportistiche, che riguardano solo le caratteristiche del singolo viaggio, pertanto sono scelte di breve termine in quanto hanno effetto solo sul singolo viaggio che si sta realizzando. Le scelte di mobilità sono, invece, tutte quelle non trasportistiche ma indirettamente legate alle scelte di viaggio in quanto influenzano tali scelte, e sono rappresentate dalle scelte del luogo di residenza, del luogo di lavoro, del possesso d’auto, della costituzione di una famiglia, etc. Si tratta di scelte che hanno generalmente un effetto più a lungo termine e pertanto sono definite gerarchicamente superiori rispetto alle scelte di viaggio. L’analisi e lo studio del fenomeno della mobilità è ulteriormente caratterizzato dalla presenza dell’aspetto comportamentale, dovuto al fatto che in ogni momento dell’interazione sopra descritta, l’individuo effettua una scelta di mobilità o di viaggio, per cui l’effetto dell’interazione dipende non solo dagli elementi da cui dipende oggettivamente, ma anche da come ogni individuo, secondo le sue caratteristiche socioeconomiche e caratteriali, valuta tali effetti. Ancora, la domanda di mobilità è qualitativa e differenziata, ovvero esiste una variegata gamma di tipologie di domanda che si differenziano in base al periodo del giorno, dei giorni della settimana, scopo del viaggio, per tipo di carico, per modo di viaggio, per percorso utilizzato; e infine la domanda è dinamica, ovvero variabile nel tempo. La domanda, quindi, aggrega tutti i singoli spostamenti che sono generati in un luogo preciso (origine) e hanno un arrivo in un altro (destinazione), anche utilizzando più di un mezzo o modo di trasporto.

1.1.1. Criteri che influenzano la domanda Tra gli ulteriori criteri che influenzano la domanda di mobilità si possono citare quelli in funzione del motivo o della sequenza dei motivi che generano lo spostamento, del modo di trasporto utilizzato, del percorso seguito, del tipo di tariffa pagata, etc. In generale, si distinguono le caratteristiche proprie dell’utente da quelle relative allo spostamento effettuato. Le prime, come la classe di reddito o il possesso di patente di guida, vengono definite caratteristiche socioeconomiche; i gruppi di utenti omogenei rispetto alle caratteristiche socioeconomiche rilevanti per lo specifico problema sono anche definiti segmenti di mercato: ad esempio, per lo studio di diverse politiche tariffarie, i segmenti di mercato possono essere definiti in relazione al livello di reddito. Nel caso dei viaggiatori, il modo più preciso per indicare lo scopo dello spostamento è quello di definirne una coppia

Sistema BRT - Guangzhou, Cina

Guangzhou, Cina

Pista ciclabile - Londra, Regno Unito

Londra, Regno Unito di motivi, cioè quello per il quale ci si trova nel luogo d’origine e quello per il quale ci si reca nel luogo di destinazione. Si avranno così spostamenti: · casa - lavoro; · lavoro - lavoro; · casa - studio; · casa - altri motivi (acquisti, svago, etc.). I modi dello spostamento possono riferirsi al mezzo utilizzato (auto come conducente, auto passeggero, moto, bici, piedi; oppure: treno, bus, metro, aereo, nave) o alla sequenza dei mezzi utilizzati (auto+bus, auto+treno, treno+bus, etc.). Schematizzando, la domanda può essere definita come segue: · la domanda di mobilità, e cioè il numero di persone che si spostano in un certo intervallo di tempo con certe caratteristiche, dipende generalmente dalle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione, dalle caratteristiche del sistema delle attività localizzate sul territorio, dalla configurazione geografica del sistema territoriale e dal livello di servizio offerto dal sistema di trasporto; · il livello del servizio è legato alla capacità e al flusso sulla rete, all’organizzazione del sistema e dipende dalla localizzazione delle attività sul territorio; · il sistema delle localizzazioni delle attività è esso stesso funzione del livello del servizio offerto dal sistema dei trasporti, oltre che del sistema sociale, economico ed ambientale; · il sistema sociale o delle caratteristiche sociali e comportamentali della popolazione tiene conto delle caratteristiche del singolo individuo e della sua famiglia, quali il reddito, la tipologia del lavoro, la composizione familiare, il ruolo all’interno della famiglia, etc; · il sistema economico o delle caratteristiche economiche dell’ambiente di riferimento dipende dal mercato del lavoro e dal mercato degli immobili; · il sistema ambientale, inteso nella sua accezione di condizioni di inquinamento, dipende dal livello di flusso presente in area urbana, dalle caratteristiche urbane, e dalle condizioni climatiche.

Le caratteristiche sopra descritte sono in continua evoluzione e variano, per esempio alcuni solo nell’arco di anni, altri ancora anche nell’arco di pochi minuti, e si influenzano e modificano reciprocamente. Pertanto, si può dire che il sistema della mobilità ed i suoi elementi interagiscono reciprocamente secondo configurazioni cicliche sempre più complesse, alla ricerca di un equilibrio che si intende realizzato solo nel momento in cui si manifesta una congruità tra gli elementi che lo compongono.

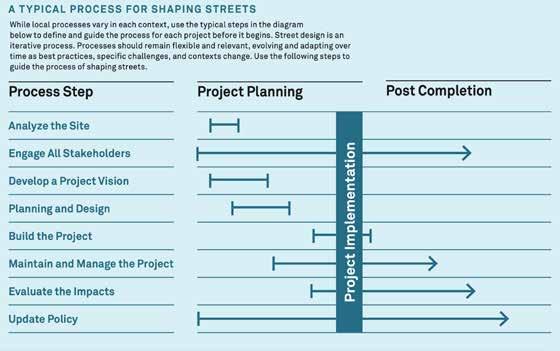

1.2. LA PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI

In linea generale, la pianificazione viene intesa come quel processo attraverso il quale vengono proposti i modi o una serie di decisioni per indirizzare il futuro nella direzione desiderata. Nel contesto in esame, e cioè quello del sistema dei trasporti, la pianificazione si riferisce a quel processo, nella maggior parte dei casi promosso dal settore pubblico la cui azione è volta al benessere collettivo, finalizzato alla determinazione delle azioni da intraprendere per conseguire gli obiettivi voluti. Il processo di pianificazione consta di una serie di attività attraverso le quali si costruisce il passaggio dall’identificazione e definizione dei problemi, alla formulazione delle soluzioni alternative e alla loro valutazione e confronto per arrivare alla scelta di quelle da attivare. Nello specifico, quindi, la pianificazione dei trasporti può essere intesa come quel processo di conoscenza e controllo del sistema territorio–trasporti–ambiente, attraverso il quale ci si propone d’individuare gli obiettivi e le forme d’intervento idonee a consentire che i trasporti possano svolgere il proprio ruolo di accessibilità all’uso delle risorse. Da queste considerazioni si individuano due livelli della pianificazione: · strategica, propone di realizzare interventi infrastrutturali e gestionali, che riguardano tutte le componenti del sistema dei trasporti. Richiedono diversi anni e rilevanti risorse per essere realizzati e vanno ad incidere su diversi settori della vita della collettività; · tattica, riguarda più specificamente la gestione dell’esistente, ovvero di tutti quegli interventi finalizzati a rendere efficiente l’uso delle risorse attuali. Normalmente la tipologia d’intervento è di tipo operativo, da realizzarsi in tempi brevi e con le risorse finanziarie disponibili. In generale, si possono individuare tre macro-fasi all’interno delle quali si sviluppano le diverse attività che compongono un processo di pianificazione: 1. analisi del problema e del fenomeno, individuazione obiettivi e analisi dello stato di fatto; 2. costruzione degli scenari futuri che comprendono l’individuazione delle soluzioni alternative; 3. simulazione, valutazione delle alternative e scelta della proposta di piano.

Schema sul disegno delle strade urbane

Fase 1

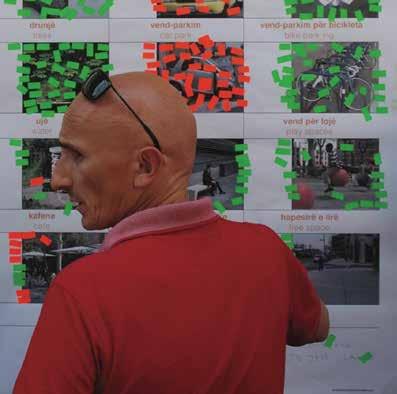

Fase 2 1.2.1. Fase 1: analisi del fenomeno e individuazione degli obiettivi La fase dell’analisi del fenomeno consiste nel delineare il complesso dei fattori che caratterizzano la situazione per la quale emerge l’esigenza di assumere delle decisioni, in particolare si rende necessario delimitare con chiarezza l’oggetto dell’indagine per poi esplicitarne gli obiettivi finali. In questa fase si definiscono gli obiettivi e i vincoli che si intendono perseguire, che sono scaturiti dalla definizione del fenomeno. Nel caso di interventi sul sistema dei trasporti è ovvio che il fenomeno venga analizzato secondo due differenti punti di vista, e cioè da parte del privato, il cui obiettivo è quello della massimizzazione dei profitti, e da parte dell’ente pubblico, dove la situazione risulta più complessa e si punta alla riduzione dei costi ma con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento della qualità per gli utenti. Gli obiettivi di tipo ambientale, nelle aree urbane e metropolitane, si riferiscono soprattutto alla diminuzione del livello d’inquinamento atmosferico e acustico. I centri urbani, infatti, hanno spesso valori degli indicatori di qualità dell’aria e livelli di inquinamento acustico ben al di sopra della norma, provocando un notevole decadimento della qualità della vita. In quest’attività, inoltre, vengono analizzate in modo analitico e quantitativo le attuali condizioni di operatività del sistema di trasporto che sarà oggetto dell’intervento, la consistenza del sistema di attività (economico–sociali e territoriali) che con esso interagisce e che rappresenta il contesto in cui ci si sposta, e del sistema ambientale nel quale gli interventi previsti esplicheranno la maggior parte degli effetti. Scopo dell’analisi è l’individuazione delle principali insufficienze e criticità del sistema dei trasporti attuali rispetto agli obiettivi e ai vincoli esistenti.

1.2.2. Fase 2: costruzione soluzioni alternative Questa fase vede la rappresentazione degli scenari futuri all’interno dei quali rientra anche l’individuazione delle soluzioni alternative di piano. Allo scopo di individuare e valutare tali soluzioni alternative, si rende necessario prevedere come si evolverà il sistema di riferimento, ovvero desumere attraverso variabili quantitative i possibili assetti futuri dell’area. Solitamente vengono utilizzate previsioni che provengono da altri settori d’indagine e di studio. Il primo passo da intraprendere è quello relativo alla definizione dell’arco temporale di previsione, normalmente 10/15 anni (medio-lungo periodo), tenendo comunque conto del fatto che il piano con la sua dinamicità è sottoposto a continue verifiche ed accertamenti. Lo scenario futuro viene, quindi, costruito prendendo in considerazione quei parametri che vanno ad influenzare la domanda di mobilità.

1.2.3. Fase 3: simulazione e valutazione alternative In quest’ultima fase vengono simulati gli effetti prodotti per le diverse ipotesi degli scenari. Attraverso il modello matematico complessivo territorio-trasporti-ambiente, è possibile simulare, per ogni intervento o combinazione di interventi previsti nelle ipotesi d’assetto futuro degli scenari trasportistici, gli impatti che queste producono. In particolare, la simulazione e la valutazione degli effetti sono attività prevalentemente tecniche e con esse l’analista valuta gli effetti prodotti dalle varie ipotesi di scenario trasportistico. Questi effetti vengono valutati e organizzati in modo da fornire un supporto utile al decisore. La rilevanza che il problema ambientale ha assunto nella società e il forte impatto che il sistema dei trasporti può provocare sull’ambiente, impongono la valutazione degli effetti prodotti dalle soluzioni alternative anche da questa prospettiva. In particolare si utilizzano due strumenti per la verifica delle conseguenze degli interventi sull’ambiente:

· VAS2 (Valutazione Ambientale Strategica), concernente la valutazione degli effetti delle scelte del piano sull’ambiente, ha l’obiettivo di verificare il livello di rispondenza delle alternative agli obiettivi ambientali prescritti; · VIA3 (Valutazione Impatto Ambientale), valuta gli effetti sull’ambiente dovuti alla realizzazione di singole opere e agisce solo in fase di elaborazione del progetto per verificarne positività negatività. Pertanto, il decisore politico, utilizzando i risultati del processo di piano, sceglie tra le possibili alternative d’intervento quella che ritiene più efficace e soddisfacente in riferimento agli obiettivi prefissati. Gli interventi che costituiscono l’alternativa prescelta possono essere classificati secondo una lista di priorità che tenga presente i vincoli di bilancio prevedibili e i rapporti di dipendenza tra loro esistenti.

Fase 3

1.3. MODALITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO

Nel sistema del trasporto pubblico rientrano le componenti fisiche (infrastrutture, impianti e veicoli) e le componenti organizzative (regole di funzionamento), finalizzate al trasferimento sicuro e regolare di persone, cose e merci nei luoghi, nei tempi e nei modi richiesti che si originano dalla domanda di mobilità urbana vista nel precedente paragrafo. In particolare, le componenti fisiche infrastrutturali possono distinguersi in infrastrutture di rete e puntuali: le prime si riferiscono alle infrastrutture stradali e ferroviarie, che rendono possibile il transito dei mezzi, mentre le seconde corrispondono alle stazioni, ai porti, agli aeroporti, alle fermate, ai terminali di scambio, etc. Le componenti organizzative, invece, si distinguono in relazione al tipo di trasporto, individuale e collettivo, e riguardano per il trasporto individuale la regolamentazione e la gestione della circolazione veicolare, della sosta, della pedonalità, della ciclabilità; mentre per il trasporto collettivo comprendono la configurazione e la struttura delle linee e dei servizi, la tariffazione, gli orari e la frequenza. Inoltre, il sistema di trasporti si definisce in funzione del modo, determinato a sua volta dal tipo di mezzo e di infrastruttura utilizzati per lo spostamento, nonché del sistema di gestione. A seconda che il trasporto coinvolga uno o più modi si parla appunto si sistema unimodale o multimodale.

1.3.1. Trasporto collettivo I trasporti collettivi pubblici a livello urbano e metropolitano sono l’unico sistema di trasporto in grado di soddisfare la domanda di mobilità con il minor costo e il minor impatto ambientale per passeggero, potendo trasportare un considerevole numero di passeggeri per unità di superficie, e dunque utilizzando uno spazio limitato in modo molto più efficiente rispetto all’automobile privata. Esistono differenti sistemi di offerta di trasporto pubblico in grado di soddisfare le molteplici esigenze e i differenti segmenti della domanda. Questi sistemi di offerta di trasporto pubblico spaziano dai sistemi collettivi convenzionali - autobus, filobus, tram, treni, metropolitane leggere e pesanti - a quelli meno convenzionali - scale mobili, ascensori, funicolari, funivie - innovativi - monorotaie, bus rapid transit4 (BRT) - e automatizzati - Automated Guideway Transit5 (AGT), People Mover (PM), Personal Rapid Transit6 (PRT).

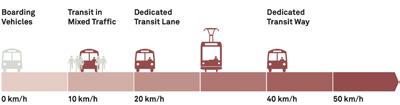

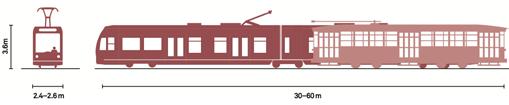

Velocità e dimensioni geometriche del bus e del tram

Fondamentalmente i sistemi si differenziano in relazione alla quantità di domanda da soddisfare e conseguentemente alle capacità operative offerte, di conseguenza ogni sistema è dimensionato per trasportare una specifica quantità di domanda con determinate caratteristiche. In generale la scelta di un sistema di trasporto collettivo dipende dalle caratteristiche generali dell’area da servire e dal profilo della domanda attuale e prevista. Un servizio di trasporto pubblico collettivo (TC) può essere definito in base alle seguenti caratteristiche: il vincolo di percorso (right-of-way) o più semplicemente il tipo di sede, la tecnologia che utilizza, il tipo di servizio e la sua diffusione. I sistemi di TC devono garantire innanzitutto una corretta combinazione e integrazione tra le quattro componenti che li caratterizzano: 1. la via di corsa; 2. la geometria del tracciato e delle fermate; 3. la tipologia di veicolo; 4. l’organizzazione del sistema. In questa sede verranno presi in considerazione solo i primi due punti. Il vincolo di percorso può essere di: · categoria A: la sede viaria del veicolo è completamente protetta e quindi percorsi e flussi sono indipendenti da quelli di altri mezzi di trasporto (es. tunnel); · categoria B: la sede viaria del veicolo è fisicamente protetta e dunque si hanno percorsi con separazione fisica longitudinale dagli altri flussi di traffico, ma con possibilità di passaggio per veicoli e pedoni (es. intersezioni semaforizzate); · categoria C: il percorso si svolge in superficie e sede promiscua con il traffico veicolare, anche se può essere prevista una corsia riservata. Tra le variabili relative alla via di corsa si possono avere sistemi di TC che si muovono: · su strada ordinaria in sede promiscua con altri veicoli (autobus, filobus, tram tradizionali e moderni); · su strada ordinaria, ma in sede riservata su corsie solo a loro disposizione, oppure in sede protetta su strada o ai suoi margini sempre a raso (autobus, filobus, tram moderni, metropolitane leggere, BRT); · in sede propria su rotaia o altra guida vincolante in superficie a raso, sopraelevata e sotterranea in tunnel profondo o sottovia; · in sede speciale (scale mobili, nastri trasportatori, sistemi con motori di trazione non a bordo del veicolo-funicolari, funivie, ascensori). In generale possiamo identificare il trasporto collettivo secondo due sistemi, e cioè a guida libera (sede promiscua e libera circolazione) e a via guidata (sede riservata e guida vincolata). Infine il sistema di trasporto collettivo può essere suddiviso in quattro classi in base al tipo di mezzo utilizzato per lo spostamento: · urbano (street transit o surface transit): autobus, filobus e tram; · semirapido (semirapid transit): bus, tram moderni e metropolitana leggera; · rapido (rapid transit): metropolitana leggera automatica, metropolitana pesante e monorotaia; · speciale (special transit): guida automatica (PRT – Personal Rapid Transit), funicolare, scale mobili e sistema a nastro.

Filobus CTM - Cagliari, Italia

Tram in sede propria - Barcellona, Spagna

Metropolitana in sede propria su rotaia - Londra, Regno Unito

Fermata bus - San Paolo, Brasile

Stazione con fermata coperta - Bogotá, Colombia 1.3.2. Terminal, stazioni e fermate Le fermate e le stazioni differiscono in relazione al sistema di trasporto collettivo da realizzare, in particolare si distinguono quelle dei sistemi a guida vincolata da quelle dei sistemi a guida libera. Una prima considerazione riguarda la necessità di mantenere separate le diverse modalità di trasporto che, eventualmente, afferiscono a un terminale, perciò vi è la necessità di effettuare appropriate canalizzazioni delle diverse modalità di spostamento su percorsi distinti individuabili facilmente da tutte le categorie di utenti, ponendo attenzione ai punti di fermata e a tutti i fattori che concorrono alla sicurezza. Tra i parametri da considerare per sistemi a guida vincolata, indicativamente si citano: · la lunghezza del veicolo; · l’altezza del piano di calpestio della vettura; · il grado d’affollamento alle fermate. I terminali dei sistemi a guida libera possono essere classificati, in funzione della loro importanza, come fermate semplici o autostazioni. Le prime sono costituite semplicemente da appositi spazi delimitati destinati alla fermata del mezzo. L’autostazione, invece, è costituita sia da uno spazio all’aperto denominato piazzale, composto da corsie per la circolazione dei mezzi e dai marciapiedi o banchine per le persone, oltre che da fabbricati per i viaggiatori dove trovano posto sale d’attesa, biglietterie, informazioni, servizi, etc. Il piazzale, che costituisce la zona d’interscambio tra la circolazione dei mezzi e dei pedoni, rappresenta l’elemento fondamentale di un’autostazione. In funzione delle dimensioni e della morfologia della zona si possono studiare diversi schemi funzionali. Tra gli schemi funzionali da considerare si citano:

· soluzione a isola; · soluzione a “U”; · soluzione per area di forma qualsiasi; · soluzione per aree con lati sensibilmente diseguali. I marciapiedi consistono nell’insieme di spazi percorribili dai veicoli e dalle persone separatamente e devono essere studiati per consentire sia il movimento e la sosta dei due sistemi, sia l’interscambio, vale a dire il passaggio delle persone da terra ai mezzi e viceversa. I marciapiedi possono configurarsi secondo quattro tipologie maggiormente ricorrenti: · marciapiede rettilineo; · marciapiede a gradini a 45°; · marciapiedi a denti di sega da 30° 45° 60°; · marciapiedi a pettine.

NOTE 1. Rodrigue J. P., Challenging the Derived Transport Demand Thesis: Geographical Issues in Freight Distribution, in Environment and Planning A, Londra (Regno Unito), Pion Limited, 2006, pp. 1449-1462. 2. Direttiva 2001/42/CE, “Direttiva VAS”, Comunità Europea. 3. Hewitt J. et alii, Environmental Impact Assessment (EIA), Boulder (Stati Uniti), University of Colorado Boulder, 1969. 4. AA. VV., What is BRT?, New York (Stati Uniti), Institute for Transportation and Development Policy, 2016. 5. AA. VV., Transit Capacity and Quality of Service Manual, in Transportation Research Board, Washington (Stati Uniti), The National Academies Press, 2013. 6. Anderson J. E., What is Personal Rapid Transit?, Washington (Stati Uniti), University of Washington, 1978.