RE–

2020-2021 Year Book

2020-2021 Year Book

Feng-Chia University Open Lab

Feng-Chia University Open Lab

Team of Experimental Tectonics

Team of Experimental Tectonics

本書由逢甲大學建築專業學院專款補助發行

感謝過程中黎淑婷院長、林幸長設計課召集 人、盛郁庭老師、徐子軒老師、廖嘉舜老師、 楊紹凱老師、辜達齊老師於課程中與評圖中 的指導與協助。

Task 0 Origins & Objects

物件1 : 一段字句

物件2 : 一張圖像

物件3 : 一本書

物件 4 : 一個案例

物件 5 : 一件生活中的物件

物件 6 : 一件能夠體現「構成、組構」的物件

物件 7 : 一件具有「過程物件」

物件8 : 一種材料,並呈現最初始的狀態

物件9 : 一張A4文字(約500字),說明物件 8

物件0 : 自行定義

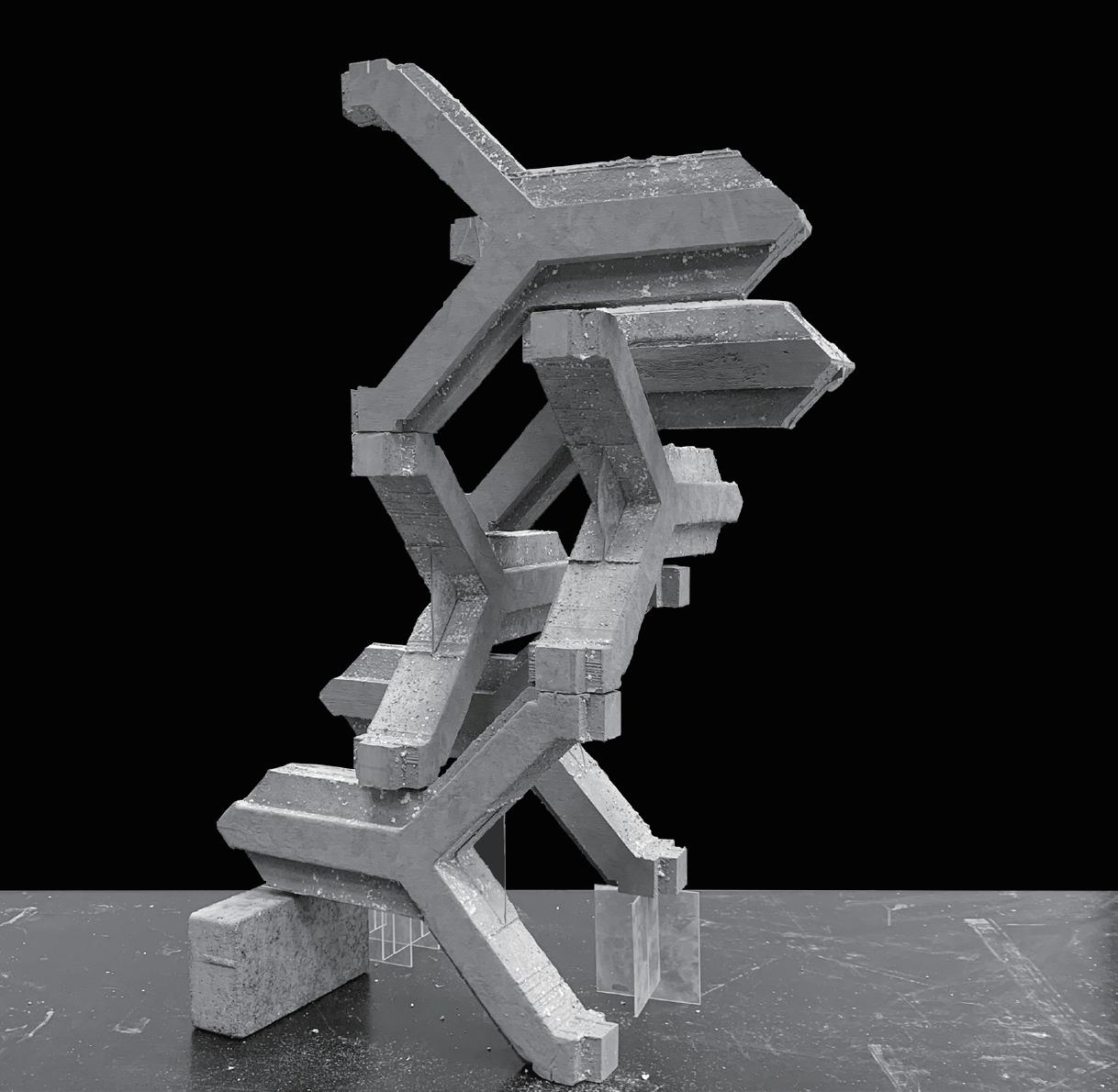

複合夯土構造可行性 構築元素的多元角色

構築元素的多元角色

構築元素的多元角色 構築元素的多元角色

桿件構築的可拆卸性

桿件構築的可拆卸性

構築元素的多元角色

桿件構築的可拆卸性

桿件構築的可拆卸性

桿件構築的可拆卸性

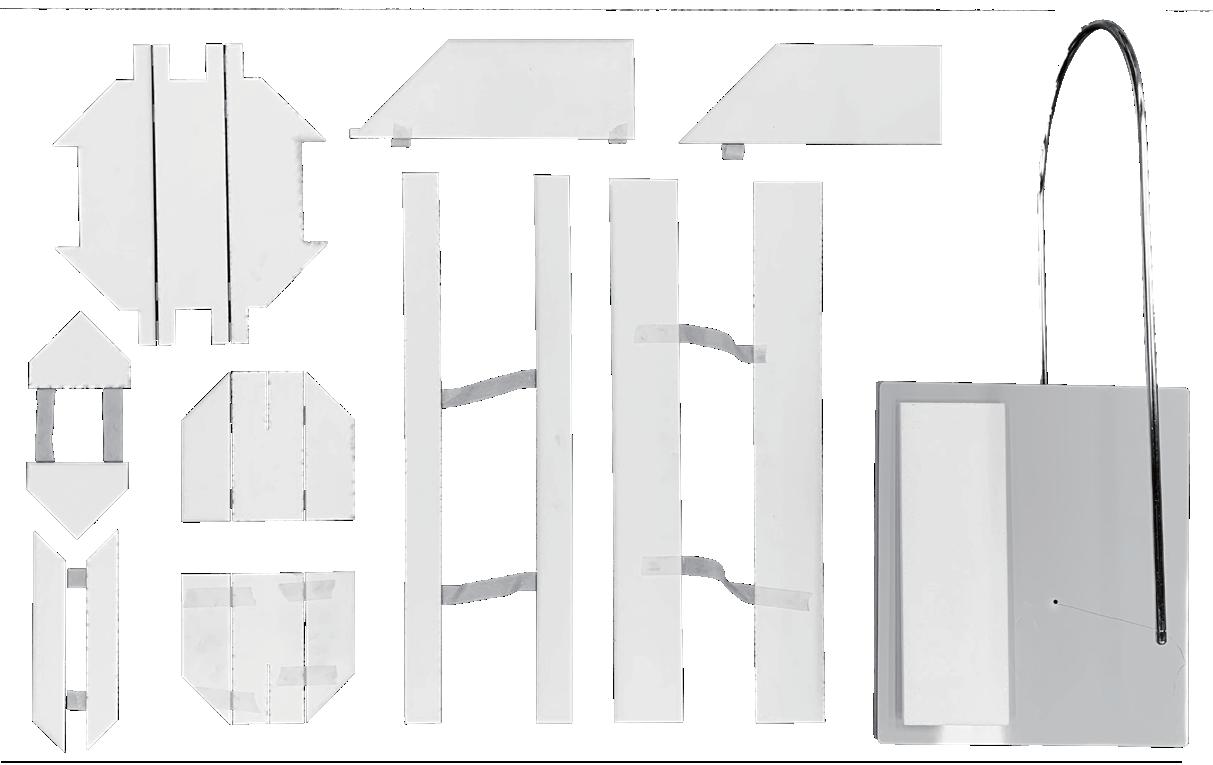

從花器被組成的方式

框架―原始材料 來思考建築應作為 建築材料的資料庫。

Yakushiji

圖中為寺廟群中 TOTO塔的中心柱, 其寺廟每60年會進行 一次維修,以前也因 為遷都而被拆解。

共用壁

建築設計如何預設好被他人 利用的可能性以及自身拓展 增建的可能性

竹

自然材料的重新思考,竹作 為一種建材,具有良好的韌 性,透過這個物件開啟不同 自然材料的使用與思考。

日式木接頭 兩項物品純粹依靠自 身的形式特性相互結 合,無需第二種材料 來完成構築。

蚵殼混凝土

加熱分離出蚵殼中的碳酸鈣來製 作的混凝土磚頭,顯示出主動生 產及培育建築材料的可能性。

盆栽

植物死之前以植物為主體,盆 栽為容器;植物死之後以盆栽 為主體,更換死去的植物與土 壤。物件與物件的關係隨著生 命週期而相互改變。

一個試驗品

測試以物理性接合 來搭構一個Mockup

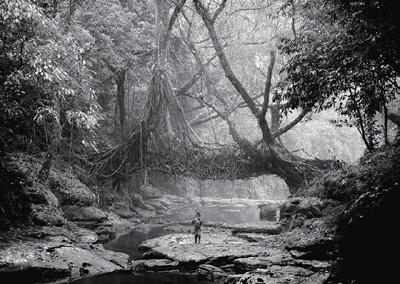

透過研究這樣的複雜系統,

重新思考現代城市以及自然 系統的關係

混合磚

不同材料結合的物件,思考在 不同材料之間的作用以及關係 ,如何產生出不一樣的系統以 及材料變化。

FREITAG

從商品的完成面就能讓人思考 物質上個週期的樣貌,藉此思 考建築建材的生命週期及循環 經濟。

竹編織

物件的製造與重構,將原有 的材料分解,重新製造出不 同材料特性的使用方式,物 件所傳達的是一種思考,自 然的狀態可以透過加工達到 與工藝平衡的狀態。

轉角磚

從樓梯上掉下來的轉角磚 屬建築的介面層,拆卸後 又該如何重新利用呢?

目錄 Contents

構造技術物的永恆:Spolia的當代演繹

#技術物#裝配概念#部件化#永續設計

桿件構築的可拆卸性

#竹纖維#彈簧鋼絲#物理性接合#材料適應性

宋偉辰 江泓陞

複合夯土構造可行性

#鋼材#模板#和土混凝土

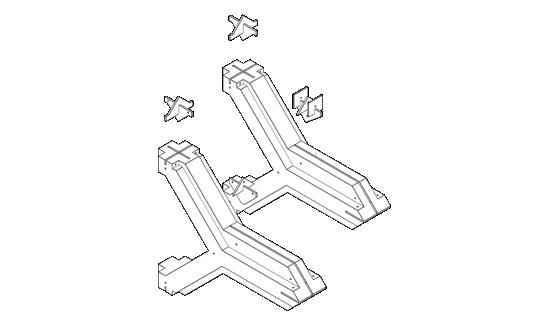

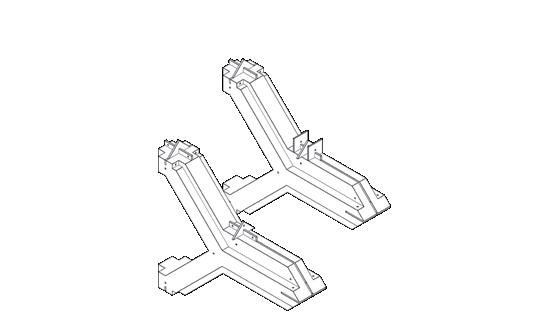

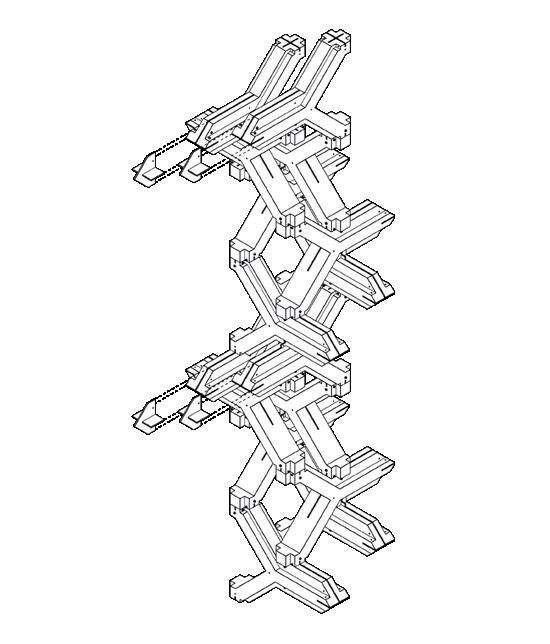

構築元素的多元角色

#水泥#模板系統#物質性

黃承賢 連崑翰

劉詠齊

Wei Hsiang Tseng

構造技術物的永恆:

Spolia的當代演繹

Alternative interpretations of Spolia – The innovation and sustainability in tectonic thinking

“object-conversion [as when an ancient Roman object is given to a church treasury] establishes a relationship of superiority “of the object’s present status over its past”

— Philippe Buc

引言

本文欲透過兩位專注於人機 互動及數位製造的實踐者訪談,除了輪 廓當前看似另類,但指日可待的構築與 建造操作之外,亦進一步初探,其透過 人–機互動以及數位運算下的永續性樣 貌。另一方面,應此趨勢,台灣部分建 築院校相繼設立相關機構,作為知識與 技術的傳授操作場域,並企圖深化於營 建運用及永續思維上的可能性發展,作 為探索材料及人機互動之反饋機制下, 營建技術與設計實作協同並進的前哨與 實驗場域。因此,透過此次訪談,除了 一探參數運作及機械手臂下的建造新境 界之外,更著墨於這樣的「非線性的交 互場域」,如何作為「既為設計亦為工 構」的實踐中介,並有別於設計到施工 的單一向線常態,探討材料-參數輔助

(機)-操作者(人)…等,多方協同下, 所構成的另類建造樣貌。

承如上述,本文將分為三部分,前部由 筆者藉文藝復興時期所興盛的構築技 術:Spolia,做為發想概念,以此建造 與工藝技術融合為開端,開啟永續性及 部件式構築的初探,再透過兩位專業者 的實作經驗作為對照與當代體現,並透 過相關梳理總結於後。希冀藉由不同觀 點、媒材及訪談文字的交匯並置,輪廓 材料構築、人機互動下的現階段樣態以 及對於未來的可期性發酵。

本文原刊載於/建築師雜誌2021年3月刊,<建築相對論>專欄

“object-conversion [as when an ancient Roman object is given to a church treasury] establishes a relationship of superiority “of the object’s present status over its past”

—

Philippe Buc

“Spolia is in a dynamic state of becoming” — Dale Kinney (2006)

Spolia一詞源自於西元1500年左右 的羅馬帝國時期,指涉在宗教性或公共 性建築基地(site)中的建築元素「再利 用」(reuse)工法(圖1),其構件源自掠 奪他處或古蹟遺構中「堪用且耐久性」 高的建築元素(components)、材料 (materials)或者人造技術物(artifacts)。 藉拉丁文字源的探索,「Spolia」一詞 另有自他處、他人「剝離剝奪」(spoils/ stripped)事物的軍事解讀,在當時的 羅馬,已轉化為取自古蹟遺址或源自不 同地方的建築元素(大理石磚塊、柱頭

裝飾、柱體…等等)的再利用(reuse) 技術。然而,這樣具侵奪性原意的詞 彙,因應年代以及技術播散至歐洲海 陸,已由純粹的「重複使用」(reuse) 行為,隨著當下文化背景、技術工藝 演進,轉化為對於「異質(外來)建築 元素」介入於新建基地之下,透過組 構的重新安排(rearrangement),以 融合(incorporated)於整體建築構成( composition)的建造技術(Kinney D., 2006)。

Fig.1 羅馬現今仍然可見建築元素崁於或混用於外牆。

Spolia的技術演繹:構築中的Reuse、Reset、Recontextualize

根據Dale Kinney(2006)所撰 的<The concept of Spolia>(註1)一文 中,藉歐美學者的深入研究,探討不同 時期及年代背景對於Spolia的不同定 義與實踐,已由對於建築元素的「再使 用」(reuse),進化為「重置」(reset), 或者直接以「使用」(use)一詞來指涉這 源自文藝復興時期兼具建造技術與政治 宗教行動的字詞。然而,前述「reuse、 reset、use」的Spolia實踐詮釋,應可 作為一構築技術的演進過程,即根據相 關研究,Spolia一詞,已由初步純粹的

構築元素「再使用」(reuse),進化至對 於源自他處的建造(或工藝、裝飾)物 件,謹慎的檢視其質地、美學及形式… 等,本質上可再利用的實務操作,文化 性的「安排重置」(appropriation)為 新的組構內涵(recontextualize),已有 別於材料或建築元素不加思索的重複使 用,採以對等的方式在整體構築上,講 究其協合整體與組構安排。以下,藉兩 段摘錄自<The concept of Spolia>的文 字梳理,作為「永續性構築思維」的初 探與基調:

Fig.2 羅馬現今仍然可見建築元素崁於或混用於外牆。

“reset rather than reuse”

以構築的思維詮釋Spolia, 除了反應羅馬當下時代背景,建造現場 中「人力技術」及「材料資源」的短缺 限制之外,也因Spolia逐漸成為當時建 造工程的「常態」,影響了當時羅馬建 造技術中,建築「單元化」的製造,並 採用耐候且堅固的材料,以節約後續再 利用時,其他建築基地在構件鑄造及原 料搜羅的時間物力成本,亦考量遷移運 輸、拆解裝組的工構過程。在此演繹下, Spolia除了具備當時宗教與文化的象徵 之外,本文欲藉前述探討其構築的另類 當代性:以「部件化構築元素」下的深 層永續意義,探討當單一建築生命週期

結束之後,部件性構築元素進入下一段 建築週期的再利用思維;亦探究建築中 「永久性」一詞的再定義,即將「建築 生命週期」(Life cycle)視為一長時間軸 的「臨時性」。因此,在Spolia技術下 所衍生的永續性建造思維,則使構築部 件(建築元素)及其材料採用轉化為「長 週期臨時性」的「存放」與「調適」於 當下建造組構之中(註2),並思考建築 在生命週期結束後的「完全拆除」,轉 向「部件化的拆卸再利用」、「構件與 材料它地移轉」與轉移它地的「外部構 件置入」、「調適性重構」的構築技術 創新。

“recontextualized

artifact”

到了中世紀,Spolia的工藝 與建築技術應用意圖,已經遠遠超越純 粹的採用,並進一步「預視」(preview) 其元素在未來被採用的實務性。在Dale Kinney後續的研究中,更指出無論是 在工藝品或是建築中的Spolia實踐, 其外來物件及新物件之間的區分已被模 糊化,而是專注在彼此異質且來源不 同的元素,以對等的態度珍視其「本 質」,作為物件間的「協調重組」與 「調適」(adaption)的交互參照,使 之得以恰當的安置顯現其整體構成質 地(context),並透過Spolia的技術概 念在建築以及工藝上的實踐,賦予「物 件」(components)(註3)變動性與超 越性。藉文章開頭的引言:”Spolia is in a dynamic state of becoming”,以 及前述對於構築元素的採用與操作,

或可歸納以下兩點:(1)在構築設計當 下,即考量該物件於構築中「階段性任 務」結束後,進入新的階段時,「再利 用」(reuse)的永續機制與設計;(2)當 構築部件進入下一段建築週期中,透過 設計操作以及本質性的發揮融於整體 構成(recontextualize),得以「混種」 之姿超越原有組構。在此概念上,援 引Dale Kinney摘錄自Philippe Buc於 <Conversion of Objects>(註4)一文中, 對於Spolia的深層指涉:

「物件在轉化的當下,即形塑了一潛越 過往的超越狀態」(“object-conversion [as when an ancient Roman object is giventoachurchtreasury]establishes a relationship of superiority “of the object’spresentstatusoveritspast”)

部件與材料在建築複合體中的第N循環

承接上述Spolia的概念性 轉化,本文欲進一步輪廓構築中創 新想像與思維,亦提出一對於建造 (construction)的另類永續實踐,有別 單一單向性的建造到拆除的「封閉系 統」,思考建築物做為以「部件化組構」 為導向的(長時間軸)臨時複合體,並 保留(預設)在拆解(卸)後,構件進 入另一階段組構與設計變化的彈性。建 立在此開放系統下的構築行為,部件及 其細部式樣應具備彈性調適的容許度, 亦即考量「拆解之後」的材料、建築元 素與構件,能在互為異質、異地的建造 場域中,具備其重組後的超越性,以長 時間軸「暫行」(provisional)的構築型 態,影響前端設計過程中的對於材料應 用、工構接合行為…等的永續考量。承 上,為後段專業者訪談,先行梳理以下 架構:

(1)構築的部件化與調適性構成—Spolia 在對於構築元素上的使用,除了因應不 同時間或歷史地域背景的重複利用之 外,在工構上,考量建築元素後續異 地運送與技術按裝重置,將「材料」 (material)物質性轉化為部件,並進一 步透過整體構築的重組構成(reset、 recontextualized),似可揭示部件化 在工構過程中,因應不同環境內涵上, 對於構件的材料、尺寸以及運輸與按裝 技術…等等,應有其對往後異地拆組… 等的「調適性」(adaptation)工構探討。 以「infla_crete充氣式模板」為例(註5) (圖例3),技術演示可掃描QR code), 此實驗性構築案例除了應用五金構件作 為可拆卸及異地組裝的「部件化」初探 外,更著重於柔性與輕量化之充氣式模 板,其形態透過參數運算後運用TPU材 質的低功率雷射縫製,將混凝土澆置演 繹出多重變異的單元組構與去同質化的 可能性。

Fig.3 技術與圖像擁有者:林翰、蔡宗翰/陽明交通大學建築研究所數位組。

部件與材料在建築複合體中的第N循環 (2)「臨時性」的再定義:永續意涵下 的循環質地— 根據Spolia概念中對於 reuse、rest、recontextualize的三種演 進式概念,透過整體性的重組與拆卸再 構成,展現其變動性,又因物件隨時間 地域移轉的狀態,或能轉譯為「臨時暫 行」的構築行為,並轉化當前建築「單 一建築生命週期」的設計導向,將永續 思維介入,顯現當代構築對於「材料與 構件循環」的可能性初探。如同Spolia 對於建築部件的再使用,將建築物視為 (長時間軸)臨時組構的「多重部件複合 體」,而非單一週期、同質化的構成。

(3)「組構」與「再構成」中的「材料踰 矩」與「超越」 建立在部件化的構築 思維上,當代構築的另類思考或可望向 材料特性「極致發揮」與構築部件的研 發,建築作為組構式的複合體,或能在 材料「適性而為,適材而用」之下,除 了讓組構呈現不斷變動以及持續超越的 構成樣貌之外,亦或就材料的採用呈現 其淋漓盡致的發揮,促進構築中的「多

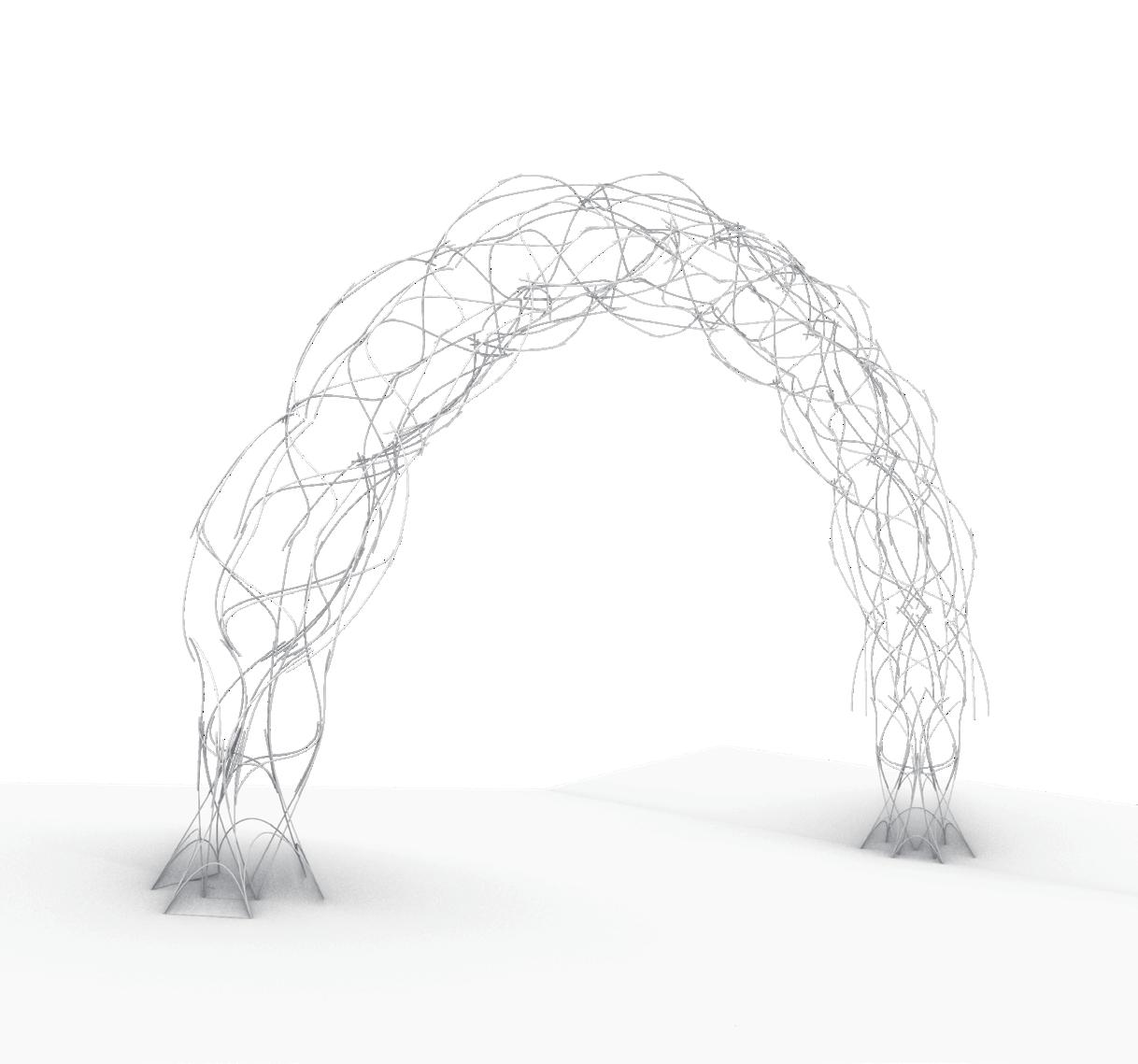

重與繁複」流變,以再定義同質化下的 建築元素及建築類型的既定思維,以 〈Tube in construction〉(註6)一案為 例(圖4), 利用金屬桿件「重構」典範 上的「建築元素」,即在發展過程中, 透過金屬桿件在尺寸與材料質地上的理 性與感性整合,採以金屬彎折組件「拆 分」傳統建築元素。在此案例中,除了 形態上的模糊性之外,在材料運用上, 亦是順應亦是超越地極盡材料之可能 性。

因此,在接下來的內容,本文欲透 過盛郁庭老師於ROSO COOP及曾令理 老師於<森光霧果>,一材料構築與裝 置實踐,探討數位製造及機械手臂於建 造生產中,材料的適性潛越操作與其衍 生的部件化構築探討。值得關注與持續 追蹤的是,在此概念下的構築場域中, 材料透過參數回饋、硬體操作以及人 力…等,物質性協作下,發揮其性能之 極大值,連帶影響組構所呈現的樣貌以 及未來營建運用的可期性,並回應本文 開端對於Spolia構築技術的當代演繹。

Fig.4 技術與圖像擁有者:駱俊宇/陽明交通大學建築研究所數位組、吳謙/哈佛大學設計研究所

訪談主題一:人機協作下的材料踰矩性與工構演繹 受訪者/盛郁庭,逢甲大學建築學院專任助理教授,ROSO COOP數位製造合作社主持人

相較於機械手臂於建造生產端的應用, 在工業生產中的流水線早已經運用得相 當成熟。然而,隨著專業背景而異,機 械手臂介入營建工程中的目標,並非是 建造生產中的標準同質化,而是透過機 械及軟體的應用,不僅在營造工程的精 緻度與效率上的進化,更促發對於材料 探索以及構築的多樣性生產應用。在此 工構環境下,所擾動的不僅是傳統建築 實務操作中,對於設計端與製造生產端 的二元之分,反而以中介之姿,構成了 人—機械—材料…等,多元協同的互動 場域,並透過機械手臂及軟體應用的反 饋機制,使得在「材料開發」到「構築 樣態」的建構過程,充斥著多樣「可能 性」以及「變動性」,並結合科技工藝 的以達新益求新的嶄現。因此,在盛郁 庭老師的訪談內容中,主要會有三個方 向的討論: 一、動態變動過程: 在此,動態所指涉 的並非形式上的動態,而是關於工構過 程中,因機械手臂以及參數式概念軟體 應用下所具備的反饋機制,提供操作者

得以在場(on site)-離場(off site)的來 回調適性操作,以及材料演進下的多樣 性生產,並演示了人–機–材料之間的 協商作用過程,呈現一開放系統。

二、材料本質的發揮與超越: 就材料而 言,適「材」而用早已是構造行為的基 本法則。然而,透過機械手臂中的參數 回饋機制,或能發揮材料特性的極致 化,甚至是「踰矩」的容許。

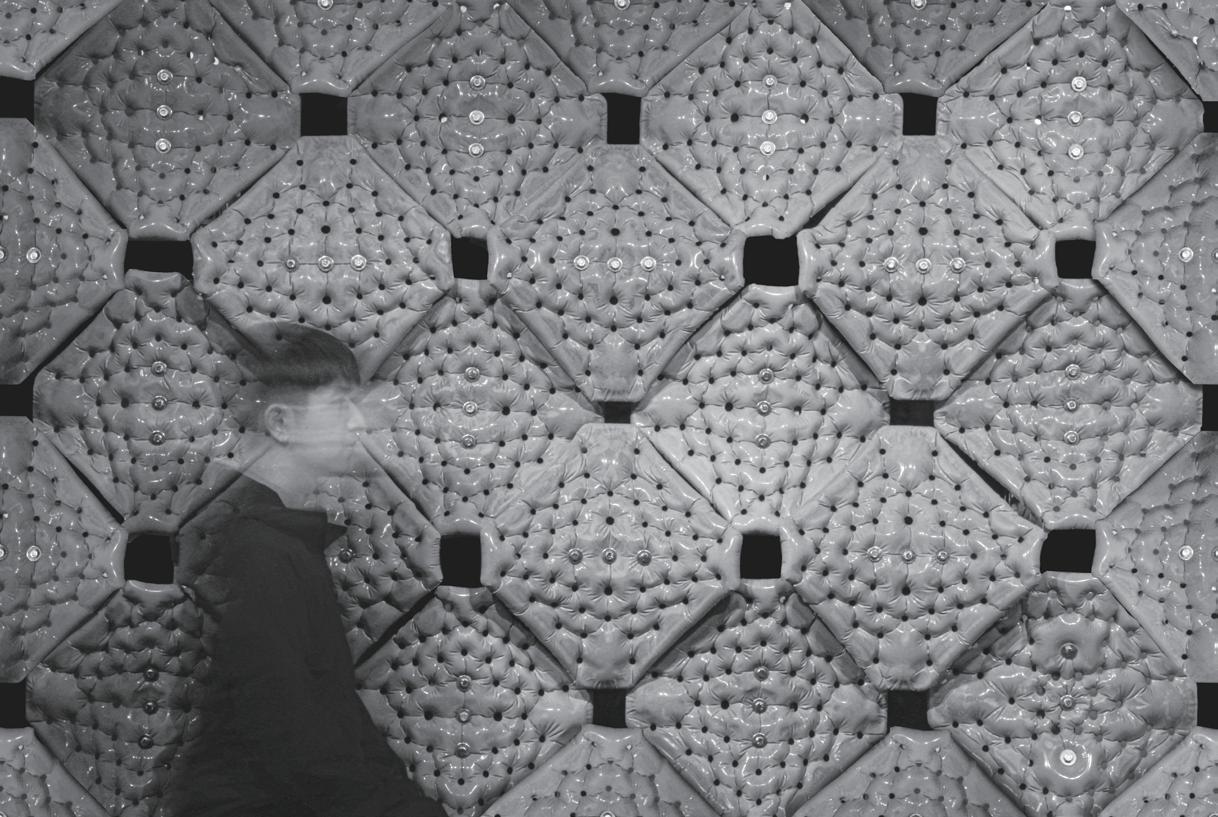

三、部件化思維: 在ROSO COOP的操 作中,亦延續Spolia幾個演繹,其一, 當構築型態導向部件化發展時,除了組 裝拆卸可能作為此類構築型態的主要按 裝方式外,另值得討論且於後續訪談內 容中亦提及的「單元多樣化」,而非尺 寸標準化的工業生產流程,透過機械手 臂控制模板的角度以及高可塑性材料的 採用,使得這樣的建造生產得以「客製 量化」,而非「標準量化」,甚至對應 環境條件與氣候因子,或能得到「因地 制宜」的構築型態…等,相關思考。

前述部件化導向的構築生產,或能呼 應Spolia在後續由reuse的純粹再利

用角度,轉向一在意整體涵構的組構 (recontextualize)過程,也進一步指 涉Design for Deconstruction (DfD)的 概念或者bureau SLA & Overtreders W 於荷蘭的People's Pavilion, 以橡皮捆

綁搭接木構的方式,達到較為物理性 且非破壞性的構築型態,其著重於構 築元件的生成以及材料位於建築生命 週期的循環再利用。前述概念或能藉 參數運用初探其永續性構築型態,相 關文字亦於結論的部分持續探究。

問1:關於操作中的材料選 擇,有別於目前部分工業製程下的建 築材料(例如:角材、角鋼)或其他 現成品,似已有固定目的且具操作的 限制。但在ROSO COOP歷次的操作實 驗過程中,可觀察到所採用的材料幾 乎都是較為原型的(例如陶土、玻璃 原料、塑膠原料…等),請問傾向採用 「原型材料」的動機為何?

盛:會有兩種材料基底是我 們希望透過機械手臂來找尋它們的可 能性:第一種是「軟性且具相變的材

料」,例如,2020暑期工作營操作的 「塑料」,從原始的液態到固態的結晶, 用動態的方式,由軟性瞬間凝結出來, 並將環境資訊溶解在材料的表現上,並 經過反覆的測試,才有辦法看到它的可 能性,也因為它具有相變的難以捉摸與 掌握的特性,促使我們運用機械手臂的 精準穩定特性來反向呈現材料的動態變 異,再透過不同的方式來測試他的多樣 性,來形塑一具體的策略方向後,強化 利於發揮這個材料的可能性。那第二種 即是「相對質地較硬且常見於過去構築 所使用的材料」,例如前次工作營測試 的木料(圖5),在機械手臂尚未介入之 前,其實在實務中,幾乎都有一套既定 的實作與操作方式。但通過機械手臂介 入後,我們企圖將其他被隱藏的性質挖 掘出來,甚至數據化,例如可變形的容 許數值、最大荷重…等資訊,都會是透 過機械手臂能夠紀錄與累積下來的,藉 此再進一步透過這些數據,讓木料的性 質發揮到極致。

問2:站在人機互動的概念上,

有別於既定認知的「機械操作」,在操 作過程中似有一種以「人」為主或者參 數導向的主體性操作。然而,透過觀察, 在ROSO COOP的機械手臂操作場域中, 似乎可見一種動態性,存在於「人-機 械手臂」,或「人-機械手臂-材料參數」…等,不斷變動的過程,這過程 也將不同的角色拉至一同等位階上,相 互協理,彼此產生一不可或缺性的網絡 關係,您作為這類構築型態的操作者, 您的看法是?

盛:這些數位製造的作品, 不是因為我們擁有數位工具才去做它, 而是這些作品沒有數位工具是做不出來 的。這其中牽涉的觀點從材料的本質到 整個過程的操作,以及工具在製造協作 之間的對等性,已經超越以往以人為主 體的階級性工業製造,機械可能作為純 粹生產的工具,但當機械手臂介入建築 生產流程時,不只是精準度,包含資訊 的回饋以及接受反饋的操作者,勾勒出 來回修正與調整機制的人機關係,作為 正式生產前的調修機制,並交織為「溝

通」的構築場域,而非單線性的生產 帶。

相較於已經成熟的建築工 法,我們算是仍走在很前期的狀態, 這是必須承認的。但就算是很成熟的 工法,他在過去可能也經歷了一段實 驗的迴圈。我們目前在找的反而是找 到很多種的可能性,並試圖經過好幾

代的修正與演變之後,發展成為一生 產線以及新的系統化,等到技術更為 成熟時,透過更多的設計者(或建造 者)再打開更多不同的可能性。

而關於對等的角色關係,可能反而著 眼在Computational Design 電腦運算

設計(參數及軟體的應用)部分的討論 能更全面,其實在傳統CAD-CAM(電 腦輔助設計 Computer Aided Design, 電腦輔助製造Computer Aided Manufacturing)的部分,跟以往我們 人手繪畫與型塑造型的方式其實沒有 差距多少,但到了參數與演算法設計 的時代,其運算所造成的複雜度,已 經超越我們人可以處理的關聯性與迭

代關係的範圍。透過程式運算設計可以 產生相較過去,所不可預期,並且超越 直覺想像的邊界,這可能比較符合一種 過程性的展現,而非結果論的最終形式 (resultant form)生成,也不再像過去造 型形塑階段時,設計者對於其設計物, 強烈掌握的狀態。而現今參數與演算法 設計下,重新看待電腦運算工具與設計 者之間的關係來說,人與電腦的角色比 較像是一種partner的存在,透過電腦 運算帶給我們過去看不到的聯結關係與 新的可能性,而人僅是控制與闡述著中 間的規則與關係該如何連接,接著欣賞 電腦帶給我們的結果,如果覺得符合著 所希望的面貌,就選擇了他,或是就結 果的呈現覺得好像不是這麼地適合,便 開始重新修改前面設定的規則與關係, 期待下次更符合的出現。從這樣的過程 中我們發現運算的角色,似乎已經不再 是電腦〝輔助〞設計這樣狀態,而像是 伴侶的存在與遇見。更進一步的,AI設 計的出現,我們認為這樣的角色關係甚 至會更加演化。

問3:承2.,若先撇開人/機 械手臂層級位階的關係。機械或數位介 入建造過程中,關於在場設計(on site design)以及非預期的事情發生,比如 因為材料在運作的過程,因為材料特性 所發生的不可預期性,以及機械行為的 非預測狀態,因此人需要介入調整,彼 此達成彼此間的不可或缺性(協同關 係)。人的存在是時時刻刻的接受機器 或軟體的反饋…因此,我好奇的是,類 似人-機-材料的協同操作,需要大量 的測試,其目標為何?

盛:至少兩個基準點:(1)結 構合理性,也就是從被使用的材料,衍 伸相對應的結構性在哪? 以及相對衍伸 的形式。(2)構築美學及工匠藝術(digital craft),過程的可預期,再加上不可預 期的靈光乍現,使作品昇華到另一個境 界,否則就如虛擬世界模擬(simulation) 是差不多的。所以預期的部分可以透過 電腦有個大概的結構以及表現性的推 測,當然操作的人也需要有構築經驗以 及電腦參數運算(programming)訓練,

並透過實際操作得到新的發現。

問4:承如您所敘述的,材料 有些可被預期的效果,但也有可能因 為既有的操作模式而有所應用上的限 制。但當參數化以及機械手臂介入後, 這些新的可能性藉此被發掘,例如今 年暑期ROSO COOP所舉辦的<Dynamic Molding Workshop>,可否能就這個工 作營,說明一下關於由材料實際狀況 以及透過機械手臂介入後,在預期與 不可預期之間的差異性及可能性探索。

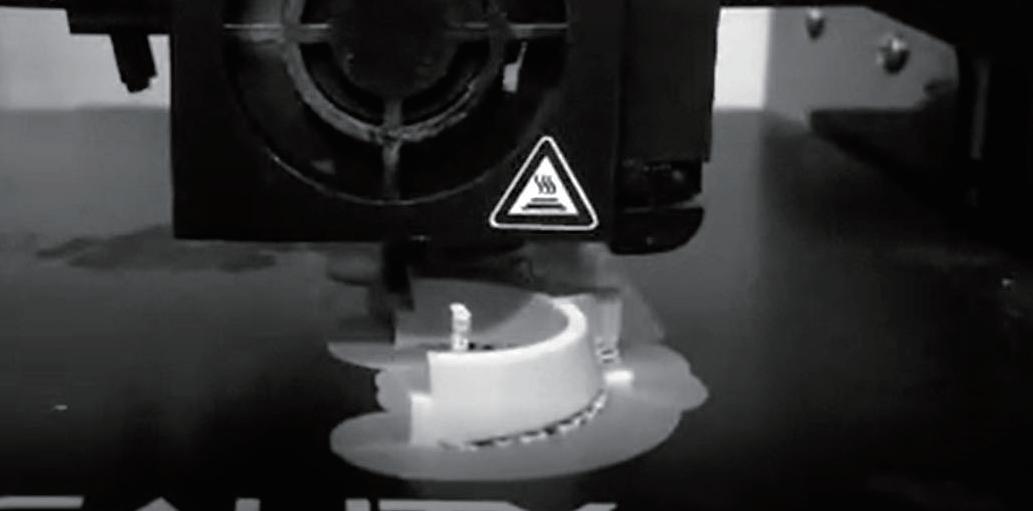

盛:此次Dynamic Molding Workshop(註7)嘗試了一種非基於笛 卡兒座標系的數位製造系統並嘗試提 出新型成形方法之可能(圖6)。試圖 利用機械手臂控制並搭配物理引擎擬 合動態模具之型態。在傳統曲面模板 難以快速精準成形,且需隨著幾何系 統複雜程度而消耗大量製造成本,因 而限制設計上的可能性。此外,透過 TACO機器人控制軟體的新功能開發, 能即時地與外部裝置溝通。再藉由 Hololens 與紅外線測距重新定位與校

正曲面,打造真實與虛擬模型之耦合, 形成digital twin model,並進一步模擬 單元之組成、製造和機械手臂與曲面之 運動模擬。我們以一週為限的時間內, ROSO COOP從開發新的曲面列印工法、

混合實景的即時交互、um級機器人高 精度掃描、最終型態發展與設計、單元 製造、編織組裝,呈現一個高2.5米,

懸挑1.5米的實驗性pavilion(摘錄自 ROSOCOOP官方文稿,相關工作營操 作歡迎掃描QR code觀覽影片)

問5:其實塑料(PRTG)這案 子是蠻有潛能的,原因是一般我們所認 知的塑料應用可能不會是建築材料中作 為主要構件的成分,或僅作為階段性的 協助及部分不影響外觀結構上的工具性 物件,甚至是發生於日常生活中的物件 用品上。但ROSO COOP開始嘗試賦予其 結構性,讓塑料從既定的材料應用上跳 脫,無論在尺度上甚至結構上的探索。

盛:塑料具彈性、拉性,但 不具抗壓,所以我們在想怎樣的整合形 式,可以讓他具備這樣的抗壓能力。但

另外還有一個重點是曲面模板,一般 傳統開曲面模,一定要一個真實1對1 的模板(比如說一個立面被截取50個 不同曲率之曲度,因此可能在製造端 先要生產出50個模板來對應生產)。

但透過新的system,透過機械手臂扭 轉,我們初步討論的是透過參數調整的 (programming)的方式去改變模板的角 度,即可客製化其模板,但不用一直開 新的模,而後續再利用塑料的可塑性依 著模具的角度調適(adaptive)達到客製 化生產的目的。(圖7,photo credit: 姚樹全)

另外,透過虛擬端-真實端的 交互反饋結合,所以在模板上的設定機 械手臂的定位點,透過紅外線的掃描, 重新定位,也就是透過上述的反饋機 制,讓真實與虛擬交叉混合在一起。例 如我們在決定是要用塑膠板、鋼板、鐵 板還是木板作為模板的時候,可能因材 料的不同就會出現機械上臂扭轉後所產 生曲率上的差異,因此需要這樣的反饋 機制讓虛擬和真實的部分同步擬真。但

這個反饋機制是在實驗端的過程,因 此到一個成熟的狀態的時候,接近到 後端,需要面對生產的時候,反而就 會被逐漸收斂掉。

問6:拉回一般建築所謂的 尺度上,比如說這次工作營操作的塑 料,或許透過這個材料以及您們的生 產系統上,可以讓這樣的材料能夠容 忍延展到2~3米,或者懸挑出去1米 左右…等,這樣的材料特性展現。但 關於尺度的部分,想請教關於其後續 的發展未來性?譬如,您剛說道若這 樣的系統進到工業生產模式時,反饋 系統由校正到退場,並且開始運作有 量有質的生產模式。需要被校正到一 個近似完美的狀態?

盛:應該會是說「流暢的系 統」,因為透過參數式下的最終形式 (final form)是千變萬化的,因此是產 生一組能夠運作這樣多樣性的系統。

然後所有可控範圍的變量。設計者也 是可以接受的。

問7:透過實際的操作經驗

以及您所了解的機械手臂操作下的案 例,是否能初步回應「真實性」以及未 來發展的「可能性」?

盛:科技到哪可能性到哪, 建築業一直都是整個工業體系集大成, 但相對應的其實也是在各產業中較晚有 資訊化或智慧化投入之產業。但簡而來 說,我看到的是可能性,過去的預製系 統似乎普及不高,原因可能出在固定模 矩下的固定生產模式,容易造成以相似 的單元去組構出相似的效果,但設計本 來就不是都一樣,也或許設計者大多秉 持著避免建築的類別化或同質化,因此 透過參數、人機製造,現在可以做到快 速多樣客製化,因此在市場上,他同樣 可以帶來工業化的效益,但又維持設計 多樣性或著更為多樣的生產模式與表 現,這裡應該就是可能性的出現。

回到尺度上,那正是我們一定 要解決的。例如這次的模板測試,就會 遇到實際上的真實性,比如光是拿甚麼 材料當作模板就需要經過一番的測試, 比如我們不用鋼板,其實很簡單很基本

的原因就是鋼板沒有3米的長度或者運 輸上有很大的問題,所以我們改採用鐵 板。

因此,在建立工廠時就分為兩 種,一種為ROSO COOP的設置以符合 預製的(prefabrication) 建築構件的規 劃呈現,另一,則是把機械手臂裝載在 移動車(moving vehicle)上,進到真實

的工地場域,但因為目前移動系統壁障 之關係,會先從室內的案子開始實踐, 期許就目前實際營建業所面臨缺工的問 題,提出新的可能性方案。在未來的發 展方向,主要分為:問題導向(problem solving)以及創意導向(new creative) 的機械手臂應用,而前面所述內容比較 偏向問題導向的運用差別,因此必須進 入市場加以驗證,而非只是停留在學術 上的操作。然而,若要在基地上操作移 動車式機械手臂,就會面臨材料上的限 制, 以及工法的變動與困難地浮現,比 如在材料選擇上,剛性高的材料,以木 料以及金屬會較適合,而混凝土在這樣 的操作下就顯得相對的困難。

問8:這樣的感覺,似乎顛覆 了常態模板建造方式,反而以單元組構 的建造型態,所以目前用的是單元或建 築物件(components)的生產,這樣的 狀況可以討論生產線的問題,A地生產、 B地組裝。而且異地同步進行生產/建 造。時間/運輸成本的降低?

盛:應該是擷取既有工構系 統所呈現的材料特色、工法概念與結構 整合…等等的智慧,從而在這樣的概念 下, 思考在新工具的輔助下如何創建新 穎的建造系統可能出現。因此,就現在 的發展,發生新的營造運作系統,新的 系統就會回到材料本質、結構力,並利 用機械手臂去開創新的可能。

攝影/姚樹全

訪談主題二:裝飾性構築與混種建築 受訪者/曾令理,交通大學建築研究所專任助理教授

導言:關於裝飾性的當代演繹 延續文章開端引用的Spolia

構築技術概念,除了在盛郁庭老師的訪 談中,衍伸出部件化構築的可能性之 外,並著重於機械手臂介入工構過程

中,透過反饋機制所迸發的材料無限想 像以及人機互動導向營建系統上的可能 性實踐。而在第二段與曾令理老師的對 談裡,更延續了關於「材料」的探索, 相較於前者機械手臂與人類的多重性協 作構成,令理老師提出一關於「混種」

的定義,藉由裝置藝術與建築之間的模 糊性,得以詮釋其裝飾性的當代演繹, 本文先以一段訪談內容做為開端: ……Thomas Heatherwick曾 經說了一段話:”我深信,在發展構想 並尋找實踐方式的時候,必須有對於材 料的理解和實用經驗加以支撐。由人類 製造並體驗的物件之中,建築物約莫是 最龐大的代表,發現建築設計師對於製 作時所運用的工藝技術竟然如此疏離, 是一件讓人非常訝異的事情。“(註8) 在訪問之前,先藉曾令理

老師於交大建研所的專題演講《The return of ornament and craftmanshipcontemporary hybrid between installation art and architecture》,概 要地剖析其創作理念與立論基礎,作為 訪談的兩個主軸與方向:其一,以「裝 飾性」一詞做為開端,論其在第二次工 業革命的時代下,透過Adolf Loos的 《Ornament and Crime》一書,描述 當時社會背景視裝飾性為「非實質且贅 餘」的形容,並象徵著階級與權貴,因 此在那個提倡「去裝飾性」的時代背景 下,促成了機械生產下的工業與標準化 流程。然而,透過文化的變遷及科技的 加成,當代對於裝飾性的詮釋,或可 藉由《The Function of ornament》一 書中的幾個案例,例如我們所熟知的 <Institut du Monde Arabe>一案,其立 面「裝飾性」,即與外部環境中的物理 條件產生連動,作為立面開闔的機制, 藉此作為當代裝飾性中關於空間操作的 演繹,由過去將建築物上的裝飾視為一 種「累贅附加」,到當代建築物透過「具

體功能性或構築性」的裝飾物件,展 現其建築空間、活動…等等,交互作 用為協同性整體(wholistic)。其二,透 過Antoine Picon的作品與論述,進一 步以前述「當代性裝飾」為基礎,點 出「科技與工藝」融合之下,透過數 位運算以及技術工具(例如:3D列印… 等等)的輔助,除了展現對於材料幾何 繁複與美學之外,並無因形式繁複而 造成材料虛耗,反而透過數位運算及 技術製造協同之下,在材料、構造、

美學、效率…等等取得一平衡性且多 樣的生產模式,並藉以下幾項「裝飾 性的當代詮釋」觀點作為小結(摘錄自 《當代建築關鍵議題》):

1.裝飾可以有整體性的功能

2.裝飾是個人性與文化自由的展現

3.裝飾是對材料與科技探索與掌握

4.壓抑裝飾是對人類天性無效的抑制 進一步,回顧盛郁庭老師於 ROSO COOP的實踐案例以及曾令理老 師的創作,似乎可以轉譯裝飾性為當

代構築中一種「材料真誠的展現」, 透過裝飾性的再詮釋,已由贅餘的象 徵進化為構築透過科技、材料特質發 揮以及工藝匠作之下的交互作用的極 致展現。而在當時所認為的無實質意 義的裝飾物件,似乎透過曾令理老師 對於當代裝飾性的轉譯,已化為構築 上兼具美學與工程下權衡思量的建築 部件,有趣的是,似乎又連結到羅馬 時期Spolia中建築元素的物件導向, 在文藝復興時期下的薰陶,Spolia對 於建築元素的物質性不僅回應當時繁 華豐盛的文化背景,亦融合構築上的 力學及美學的需求,似有一線之連結。

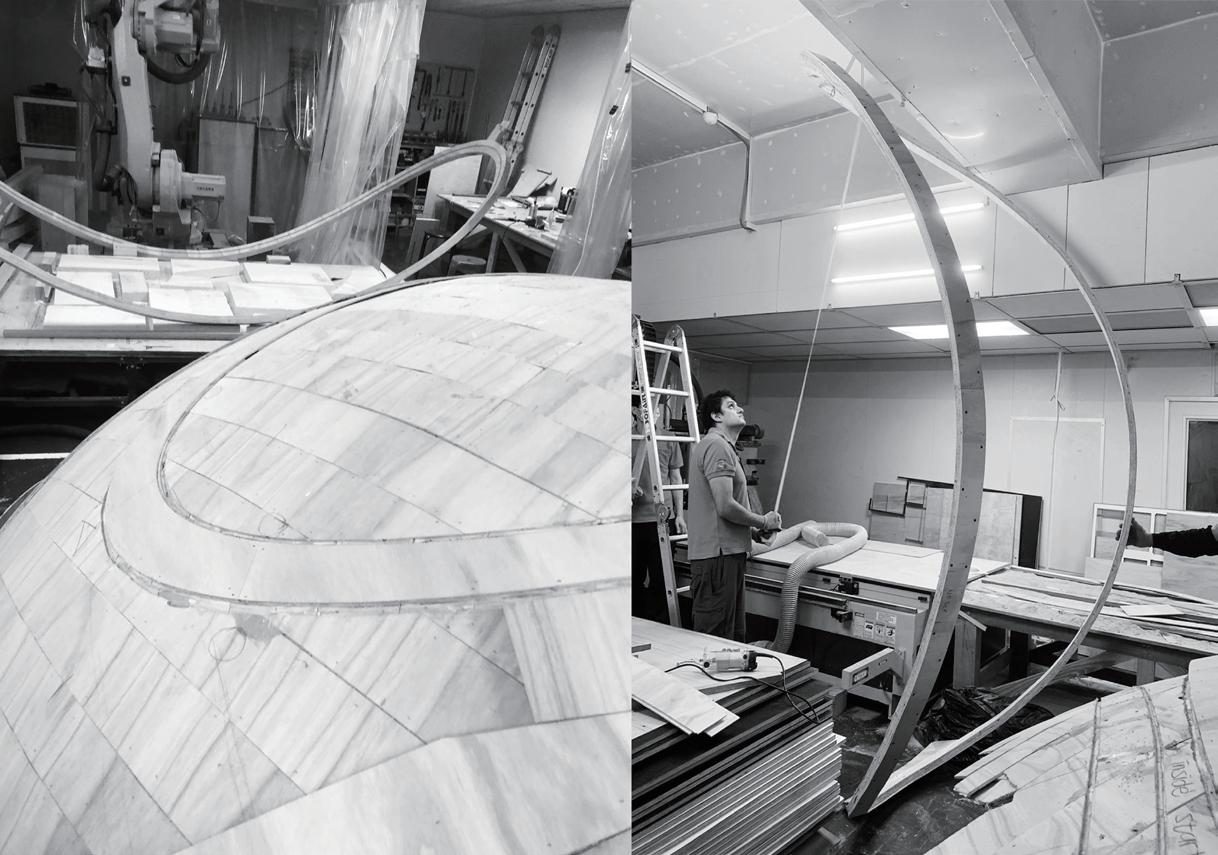

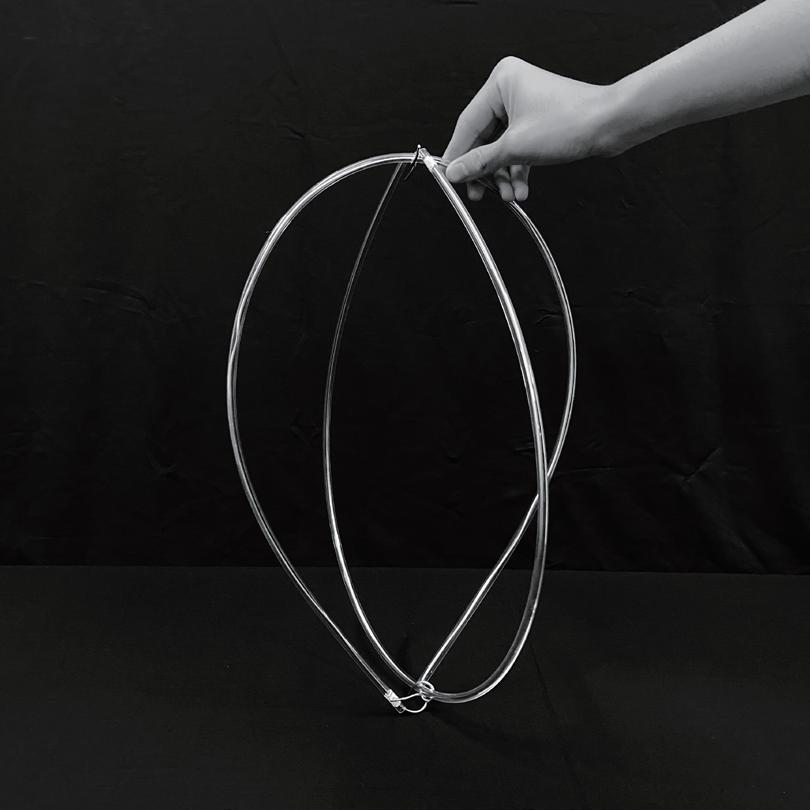

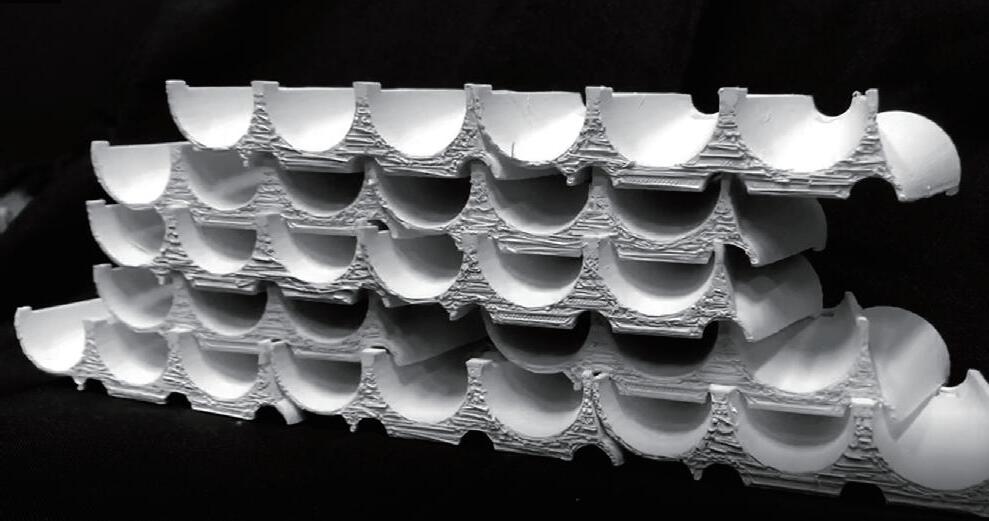

綜觀曾令理老師的近期創 作,呈現一種質地上的「輕」,特別是 《森光霧果》以及《Between Waves 波之間》…等「輕質」的展現,不只 是在視覺上的木構曲線上的美學表達, 就工構技術上,似乎超越了工業化材 料的既定樣態。在訪談的過程中,曾 老師提到之所以會有這樣輕質輕量的 呈現,可歸結於設計面,《森光霧果》

是四大圓四小圓的重複性部件組構而 成,這不僅考量到在人力組裝上,能夠 透過單人或雙人組構的輕易簡便需求, 也助益在運輸上的「輕」:因部件的重 複性使得運輸過程中僅需將物件疊置以 縮小體積,並僅需一台小發財車即可從 工廠製作後運載至現場組裝的程序。除 此之外,回歸到材料應用上的超越,並 非逆向的受材料制約,而是顛覆既有該 材料的既定使用模式,創造材料工構下 的輕質以及柔性可塑性樣態。簡言之, 這似乎反映在工序與工構過程中對於運 輸以及後續人工組構的「輕量化」,也 回應在成果的輕量質感上,可從「工構 過程」反映在「型態」樣貌上的一體兩 面性。(圖8)

此外,本文亦透過曾令理老師的創作, 輪廓另一種「臨時性」的定義。在前面 盛老師的訪談內容,描繪了一「部件 化構築」的可能性,並援引Design for Deconstruction的概念,衍生建築生命 週期的另類解讀,即透過建築元素的部 件化,在建築生命週期結束的當下亦開

啟了材料、單元「拆卸」與「移轉」至 新的建築構成之中。而透過令理老師的 實踐,在時間短促、非永久性質的構築 需求下,其製作中的模具開發以及因應 簡便組裝運載的單元化組合…等等,並 參照使用者行為與空間內涵,輪廓了另 一種「臨時性」構築技術應用(ex:非完 全固著的構造系統),以有別於傳統或 永久性設施所發展出來的構法與材料使 用。其相關內容,援引以下訪談內容節 錄:

「…其實臨時性越來越重要, 就像在協助Google Campus一案設計 的時候,Google的工作團隊其實就覺 得穩定的空間形式不太適用於他們, 反而是變動彈性較高的空間比較符合需 求,這牽涉到研發工作在人數上或者模 時上會隨著時間長短變動,而且每個 team的大小變動的很快,有些team可 能突然要做很大的實驗,有些team可 能要包起來因為機密不能外露,所以根 本上,就不太需要穩定的混凝土牆,因 為他們Google Campus就是需要很多

臨時性的物件,很多牆都是臨時性的, 是真實的需求,他們對臨時性的真實需 求反而是永恆性的,就是要不斷的變 動…所以我並不會覺得往臨時性研究是 一個往後退或者放棄建築的作法,反而 覺得它是在激起未來建築挑戰的一個觀 點。」

另外,透過<森光霧果>(圖9)

這個案子,除了前述關於「輕質」的討 論,藉由這類工構型態,因應短促、臨 時快速,構件必須被拆解運輸,到現場 再被組裝起來,筆者認為這也是另一種 真實性的呈現,藉此問題,曾老師舉了 以「工業設計導向的建築思維」的看法: 「…其實這個部分非常吃工業設計導入 建築的思維,因為Heatherwick studio 很擅長模組化設計,幾乎都是大量製 造,但在建築領域似乎都是限定創作, 一即是永恆,這點真的很不一樣,其實 他們工設背景的人從一開始就在考慮預 算,幾個模組可以組成一個很大的東 西,他們一開始就在為大量生產做預 備的設計,這是在建築訓練裡不常被

Fig.8 攝影/洋鑫先進製造

討論的事情。…回頭看 Heatherwick Studio他們有很多設計都是大量複製 的,比如奧運的聖火盃、上海世博英國 館,它其實都是一根一根的燈具做很不 同的組合方式,因為這些東西都能拆解 開來,它是大量複製的所以可以控制預 算,也比較容易運輸,這部分我覺得在 臨時性構造這方面其實是非常實用的, 它在一開始就可以被設計在框架裡頭, 首先它可不可以複製、一個人拿的動 嗎? 比如說一個元件超過四十公斤工 人是拿不動的,就需要有些機具來輔助 它,像<森光霧果>或<波之間>都不 需要天車或者起重機,以人的尺度就可

以完成,因為它沒有一個構件超過四十 公斤。

關於<森光霧果>以及「材料探索」的 過程

問1:這幾年在學校投入實 驗性構築的操作,很多的時候都會回 過頭來觀看構築過程中的formwork system,可能需要很多輔助性的工具或 模具,這些事情個人覺得在典範類型的 建築教育下,甚至在部分建築實務的操 作上,很容易把工構過程當作是一個標 準化下的制式生產模式,或者僅在意最 後完成的樣貌。但是在《森光霧果》這 個案子當中,可以感受到工構過程中的 繁複性,這個繁複性是獨有的,而非只 是一般認知下的垂直水平或者傳統的構 築方式就可以塑型的狀況。您是否可以 <森光霧果>這個案子,描述整個工構 過程的前後,比較技術性的、實驗性的 內容。

曾:這個案子因為是雙曲面的 球體,一開始找的木工師傅其實沒有很

有信心可以做出來,以往一些類似的施 作案例比較傾向2D,也就是曲率比較小 也方便順著木頭的方法施作,那《森光 霧果》這個案子算是比較任性的在3D 裡面用畫的球型物件,一開始並沒有想 的很清楚如何在施工面克服,因為木頭 是有紋路、有方向性的,要怎麼樣做出 球面分割的幾何,其實跟它的材料性本 身就是有一點衝突的。也曾經想過要用 「藤編」這個材料來做,藤是很軟很好 塑形,它有機會做出曲面的surface, 但是它的結構性較弱,所以最終還是要 回到一個剛性跟曲率都可以吻合的材料 上,…在模具上它其實基本上是對稱 的,幾何上是一個正球分割,之前有想 過比較便宜的模具方法可能是用鐵件一 塊塊地去拼裝出模具形狀,後來是跟工 班的幾次討論下發現了一個機會,就是 將這個正球切成八分,四大圓四小圓, 剛好小圓是可以放在大圓的裡面,其實 那有點意外並不是一開始有算好,所以 這個模具從頭到尾只要八分之一圓就可 以完成,與其用各種拼接方法然後那些

誤差未必可以吸收,那不如我們把模具 放到八分之一圓這樣子,所以你才會看 到它畫面裡有個長的小小的長得像愛斯 基摩人洞穴的造型。底下的球比較簡 單,就採用CNC放樣去做,我們就找了 易可彎的板材,因為它是木料被碎化再 處理過,質地比較軟,在曲度的實驗上 是可行的也容易變形,所以我們就一層 一層像是做膠合板一樣把它膠合出來。

在前面放樣的部分、在數位工具上有比 較多的必要性的輔助,當這個模具完成 後其它其實都蠻典型的工法,一般的木 工來都能幫忙做。其實這也蠻能反映真 實的世界,想辦法得到一個模具、得到 一個基本型之後,其他工人是可以用他 們的技術就可以跟你來完成這種複雜的 作品,這個部分也是受到Heatherwick Studio很多的影響。(圖9)

問2:關於材料的探索,您在 Heatherwick Studio裡似乎透過許多 方式來測試或者探索材料的應用可能。

因此我好奇這類的材料摸索的過程。因 為在實作構築的經驗當中我們可能會運

用到不盡熟悉的材料,也或者某些材料 因為工業製程的關係已經有一套既定的 操作方法,但我覺得您在Heatherwick Studio裡似乎又啟發了一個新的材料的 嘗試,例如《森光霧果》這個案子,其 實曲木板在裝修工程蠻常使用的,但可 能較多為單向曲面的應用,但經過設計 師與匠師的手,這些材料似乎又超越既 定被使用方法或者模式。

曾:應該是說Thomas Heatherwick是工業設計出生,而工業 設計出生的人對於材料的了解比起建築 背景多很多,比如說他們很擅長油土塑 形,而我們比較擅長幾何堆疊,我們很 快速地用美工刀、尺、紙板一切都是工 整的集合開始,但工業設計他們一開始 訓練的時候是雕塑造型導向的,你會得 到油土或者是一塊可以塑型的泡棉,, 比如說用紙板可以很簡單的做出一個工 整的cube,但當你拿到一塊油土的時 候你就不會做一塊工整的東西,因為那 種材料就不適合這樣操作,當你手上拿 到的材料有很大的差異的時候就會養成

很不同的作模式,因為那個時候剛進去 Heatherwick studio,非常非常少是從 box開始的,就如我們典型建築人對於 幾何形比較拿手,可以把方盒跟板用到 極致,可是他們工設、藝術出發的他們 不會這樣子做,他們就一坨東西在捏, 在創作期的起點就跟我們不一樣,那些 東西還蠻有某種原創的,當然有時候也 會有它的問題,有時候容易造價太高, 常常會有做不出來的東西,但在概念發 想上還蠻雙手操作的,因為那種東西比 較不容易在電腦裡面建,但數位能力登 峰造極的人可能可以,一般人透過雙手 所創造出來的複雜度可能更高。

所以那個時候創作就受到很 多材料上的挑戰吧,就像那個時候可能 一個提案就用所有材料都做一遍,有時 候會覺得有點多餘,但是那就是一個設 計單位想要發展它的設計方法的一個脈 絡,有時候用黏土、有時候用布、有時 候用銅片,甚至有時候會倒過來用灌模 的,就像現在有些建築系的同學開始用 不同材料去表達他想做的事情,確實在 當中會看到很多不一樣的呈現。

攝影/曾令理

結論

”

Spolia is a still evolving analytic concept, which functions like a spotlight to make objects appear momentarilydifferent.”

—DaleKinney(2006)

透過以上兩位專業實踐者 的創作訪談與內容,似乎可嗅到一與 Spolia概念演繹交互補綴的脈絡:以曾 令理老師的「裝飾的當代性」為出發點, 能夠理解這兩位的構築創作,皆呈現一 對於「材料本質」最直接且淋漓盡致的 發揮,材料的特性以及其所能展現的 「逾矩性」,似乎透過數位工具以及機 械手臂的協同,展現其力量與組構間的 臨界美學。然而,除了在工藝上的展現 之外,本文亦透過兩組對話,探究其構 築與建造上的「未來性」,包括:(1)「臨 時性」的永續思維:由短暫且封閉建築 週期的起始-結束,演繹為一以結束作 為下段開端的材料或構件循環過程,促 發前期規劃對於材料採用、部件設計到 空間構成的繁複變動內涵。(2) 「亦是設

計,同為工構」:即在前端設計階段已 正面地將工構過程「提前」融入設計操 作之中,有別於目前典型實務操作上, 似將設計及施工劃分為前/後之圖面繪 製與工程製造順序。然而,在盛、曾兩 位的創作實踐中,或能更清晰的展現材 料、工法的試煉已實際在設計階段發 酵,並將真槍實彈的材料、尺度與工構 透過參數反饋與機械手臂,漸趨於真實 環境中的「模擬」(simulation),並以 中介之姿顛覆傳統單向線性操作。(3)藉 Spolia之技術概念轉化,或可探討建築 作為「部件複合體」的構成行為,以及 對於「建築生命週期」的永續性轉化, 有別於單一周期性的材料構築使用,以 複數週期的材料循環、構件循環作為永 續設計下的建造轉捩。 (4)對於部件化 的構築亦反映在營建製造流程與運輸、 拆卸組裝的效益上,除了反映於單元的 「客製化模矩」之外,亦反映永續思維 中Design for Deconstruction的「拆卸 亦為設計先決之一」的構築創新。因此, 在文章的最後一部份,利用三組關鍵字

作為本文的梳理與回顧,也希冀透過 這樣對話的方式,除了演示當前數位 製造的創新思維之外,更積極輪廓其 永續性構築的另類可能。

處於持續變動的過程

在本文中的兩段訪談,同時承載了 兩個本質上的討論,一是關於構築 (tectonic)一詞照映之下,所投射的 「技術與工藝美學」的相輔相成,另 一則是「材料」本質上的探索與發酵。

除此之外,本文著重在工構中的動態 過程演示,有別以往建築單線性的生 產模式(或工業化流程),似乎透過機 器手臂的操作已嶄露其潛越能動,迷 人之處除了實驗室中的真實性操作之 外,亦在空間場域中,企圖以對等無 主從的平衡軸線上,調解多重性的反 饋(人、材料、robot…等),使得其操 作所呈現的是一種多方交互作用下的 「動態性轉化過程」,而非單一成果 性的型塑。

創新工構系統中的材料逾矩性

透過這次的訪談,似乎可以感受到在工 構過程中,人、機械手臂、formwork system、後勤軟體、材料…等,彼此 之間的「同位」關係,並以互動協同 的姿態作為構築形塑的關鍵。以盛郁 庭老師在ROSO COOP的操作為例, 「反饋機制」扮演了很重要的橋梁, 在於鏈接機械手臂-人-材料,三者之 間,產生「網絡性」的資訊與操作的 反覆接受-回饋,藉此得以達到構築中 的「動態調適」(adaptive)機制,使材 料特性得以「淋漓盡致」的展現出來 並超越傳統上該材料的既定操作與認 知,即是透過軟體端以及機械端的感 測裝置,對於材料反饋,作為資訊積 累以及設計操作者的反射性構築調節 動作。

設計協作「者」邁向人與非人之物質性交互參照

個體,無論在現代都市社會環境或者建 築設計建造的思考流程中,常態性的被 作為空間中的主體,意即在設計思考與 建造流程當中,人類的行為模式與活 動往往被視為主角,非人類物件則視為 「輔助性」次等,物理環境條件再次之。

然而,透過專業訪談內容以及Spolia概 念援引中對於物件與運用技術的描繪, 似乎可端睨其創新構築中的物質性「聯 絡」,亦即透過人類與非人類物質性的 交互協同之間,展現一持續性的動態演 進及持續反饋過程。好比在對談中,並 無特別強調人類設計者的完全主導性, 而是以「協同者」一詞,強調與材料、 機械手臂、構築工具、參數系統…等, 協作為一「開放性」之構築體系。

註釋

1. Kinney, D. (2006) The Concept of Spolia, in A Companion to Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe (ed C. Rudolph), Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK.

2. 筆者認為,週期一詞句有「階段性的完成」 意義,但採用「臨時性」 一詞,可指涉「當 下階段結束後,即做為下一階段的起始」的 接續過 程。

3. 建築元素、構築部件、物件。

4. Philippe Buc, "Conversion of Objects," Viator 28 (1997): 99-143

5. 技術與圖像擁有者:林翰、蔡宗翰/陽明交 通大學建築研究所數位組。

6. 技術與圖像擁有者:駱俊宇/陽明交通大學 建築研究所數位組在學生)、吳謙/哈佛大學 設計研究所。

7. 2020年ROSO國際工作營-動態形塑工作 營由姚樹全、紀又文、盧彥臣、宋非凡、林 哲蔚老師們主要帶領此次教學。

8. Heatherwick, T. & Rowe, M. (2013) 從我到 我們:海澤維克談海澤維克設計全紀錄,臺北 市:臉譜,城邦出版(原著出版年:2012)

Wei Chen Sung

Hong Sheng Jiang

宋偉辰 江泓陞

桿件構築的可拆卸性

#竹纖維 #彈簧鋼絲 #物理性接合 #材料適應性

Construction could change from an industry that extracts, transports, uses, and disposes of materials to a service industry that cares for living materials

—Christoph Küffer , The Material book

The Anthropocene

The Anthropocene-人類世,為一個新的 地質學名詞。Paul Crutzen(荷蘭的諾貝 爾化學獎得主)在一場談論Holocene-全 新世的會議上突然與地質學家們提出人類 所造成的環境變化已經不再適用之前一個 地質時期來劃分了,自從18世紀工業革 命開始,更精確地說是從1780年蒸汽機 的發明,更多地質學者認為最具劃分地 質年代的時間點是在1945年7月16日

Trinity-Testing,人類史上第一顆原子彈 投射,注定了人類與自然環境將進入了一 個無止盡的Models of Doom。在人類無 止盡消耗的地球資源中,建築廢料佔了總 消耗的50%,其中的原因可能與現代主 義所提倡的模矩化,促使混凝土的大量使 用,以提高經濟效益有關,現今的建築廢 料佔世界整體的50%,這對環境來說可 謂一大負擔,我們可否改變、甚至逆轉當 前資源與環境將被人們的野心與慾望浩劫 的局面呢?

Fig.1 Trinity-Testing Peter van Assche professor Architecture & Circular Thinking

Design for Deconstruction

Albert Einstein提出的「相對論」,透 過假設,我們的思維模式和行動將遭受 到質疑, 若改變假設,相應的邏輯就會 相應地發生變化。

現今世界上約有50%的資源是建築 產業所消耗的,並且佔生產廢物量的 35%,人們好似開始對環境資源的消 耗有所反應,材料週期性也開始成為 了設計考量的重點之一,所謂的永續 性(Sustainability)應是脫離傳統對「綠 建築」般,法條式的規範與遵從,透 過DFD(Design for Deconstruction)的 論述與實踐,對於材料的可持續性(rematerialization)已成為了現今建築設計 者所需在乎的議題。

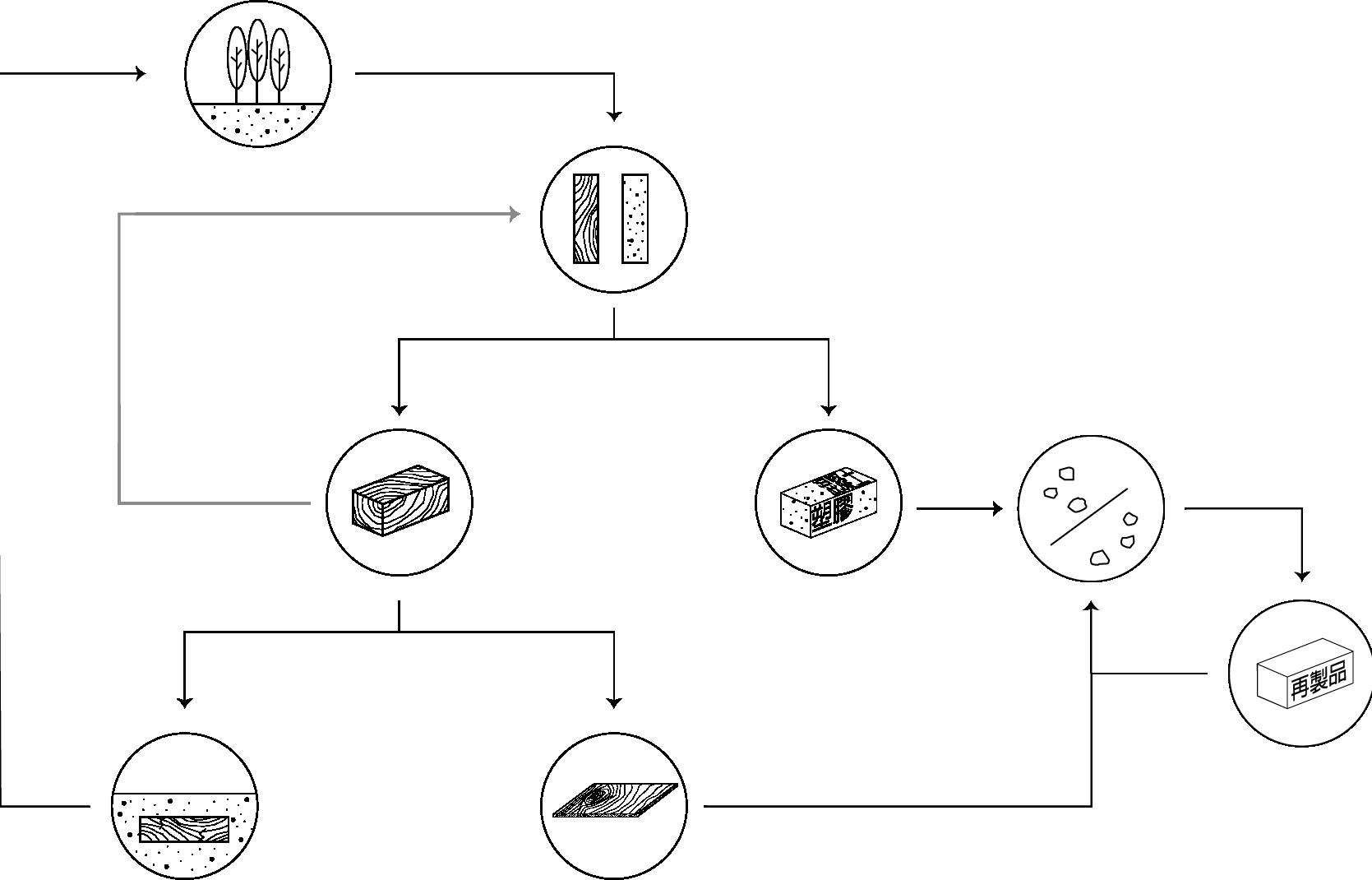

右圖(Fig.2)為一「永續設計」的思維脈 絡,當今對於建築週期的思維仍然是固 化的,此現象歸因急於看見事物的完成 面;反倒缺乏思考形成此事物中那件最 需要被討論的「過程」。

因此,當代建築設計的過程中似乎必須 思考如何使材料能保有其品質、結構 性,使材料能進入下個循環並持續這個 循環經濟的思維,以面對當今環境資源 逐漸耗竭的狀況。

Design

Material Connection

-concrete -timber -steel -bolts

-straps

Deconstruction

Selection

-quantification

-quality of embodied materials

-seperate system -bamboo -heat-shrink tubing -formability

Construction

Process

-3D printing -etc.

Tectonic

-open building

Fig.2 參考資料:Design for Deconstruction in the Design Process: State of the Art /Jouri Kanters

Paradigm Shift:The real-estate pressure

看似遙不可及的循環經濟思維,早 在A.D312年,DFD已經意外的被 實現過。當時在羅馬所建的Arch of Constantine,在物質層面上象徵了對建 築裝飾、材料的再運用;但之所以能體 現標誌性是因為在那些舊材料的裝飾上 暗示了以往羅馬那些輝煌歷史的記憶, 以及人民對帝王的崇拜,在體現歷史與 權力時,這道凱旋門已從純物質性的物 件昇華成非物質的象徵。

延續先前的歷史引例,18、19世紀的歐 洲社會,有著許多建材回收的機構,這 些機構因拆除工程,藉此紀錄材料種類、 數量、狀況等等手法,再轉賣給有需求

的承包商,在當時混凝土技術尚未純熟 的時代,人們可以單純的保持物質/物 資循環的生態,直到20世紀,混凝土 的出現彷彿是繼承了原子彈對世界的震 撼,一種具備低成本、施作快速、抗壓 能力強、防火等優勢,相對於以往的材 料(木頭、泥土)都來的經濟,建商也 因營建效率的壓力而大量、快速的生產 建築,建築被視為工廠產出的商品,人 們開始為了灌漿而運用了天然資源,產 生了一次性的模板,施工的資源變得不 被珍惜,營建的典範也從建築是建材的 資源庫移轉到建材僅為了建造而生產的 線性邏輯。

AVERTISSERMENT.

On vendra publiquement , Jeudi prochain 3 Septembre 1778 , à 2 . heures après-midi au P arc de cette V ille de B ruxells , une grande quantité de Portes , Chaffis , Volets, Jaloufies, Efcaliers, Bois de Charpente &c. Le tout provenant de la démolition de la Maifon dite Charles-quint.

Fig.3 18th 建築物被拆解時屋主會出事公告有和可再利用的建材 Rotor and Reuse /Source : https://rotordb.org/en/stories/rotor-and-reuse

Yakushiji Temple : Assemble Disassemble

在1300年前,日本奈良縣的Yaku-shiji Temple,已經完美的詮釋Design for Deconstruction (DFD)的精神,寺廟被建 成的100年後,經歷了遷換地址和多次的 維修與整理,對於寺廟裡的和尚、人民來 說是一種對於信仰及大自然的崇拜,在經 過一連串的宗教儀式與900多民眾的注目 下,為期110年以來的大規模維修,也讓 眾人見證了雄偉的建築下,承載著多少前 人對於建造環境的永續思維。

首先是在建造寺廟過程中,即對材料的相 當地主觀,例如:謹慎地挑選適合作為「柱 體」的木材(柏木),到柱基石(花崗岩、 鞍山石)等,及如何進行材料的組裝,利 用良好的鑄鐵鑄造鐵件,進行物理接合方 式的卯釘,這些經過仔細考量下的動作無 一不是對環境的珍惜與建築環境的尊重。

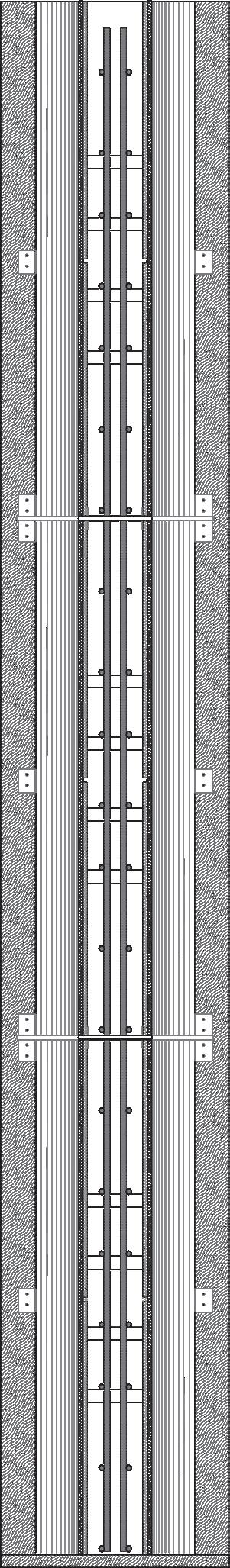

談到寺廟的維修與重組,其中最令人 興奮的是Yakushiji Temple 東塔中象 徵精神性的「心柱」,在構築形式中, 採用金屬鐵件鎖接,透過柱基石的固 定才得以在這1300年之間無數次的重 組與維修,在這次的維修工程主要是 將柱基石更換,藉由考古學家的分析 得知,以往的維修是運用抬高且製作 新的柱基石在原來的基礎上,因此在 最新一次的維修中,他們決定運用鋼 製柱樑抬高現有基礎,只讓心柱的高 度維持以往的高度。

一方面因為地質,一方面也為了「塔 高」做了些微調,並運用了「物理性 接合」的方式使得材料得以永續存在。

Before Repair

After Repair

Fig.5 藥師寺東塔基礎更新修復 /Source : http://www7b.biglobe.ne.jp/~s_minaga/hoso_yakusiji.htm

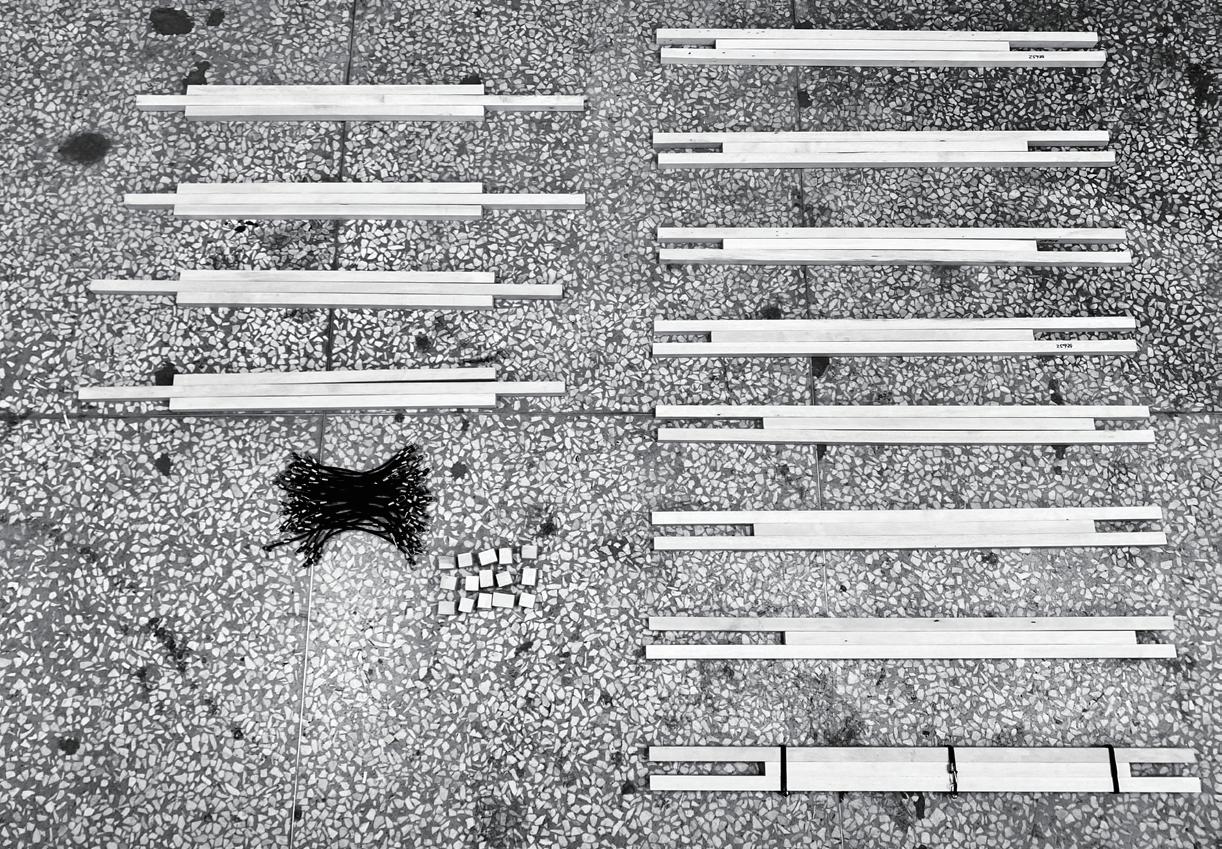

Finding the possible of re-materialization

在2018荷蘭設計週上, bureau SLA & Overtreders W 的案子 :People's Pavilion ,達到了所謂「無建材浪費」 的永續性,也再次的呼應先前所提及 的,「建築應該作為材料的暫置所」的 概念。

場館的任何一物皆是從城市的居民租借 而來,當中最值得關心的莫過於建築結 構的創新思維與組構方式,在 People's Pavilion 這個案子上,設計者捨棄了傳 統木構造所使用的結合方法,如:榫接、 金屬零件等,轉而採用「彈力帶」使建 材本身保有原始的樣貌,及原有木材的 結構性,使木頭可以在設計展結束後, 進到下一個循環。

其中彈力帶使得木頭的組合不僅擁有抗 拉力,亦能承受壓力,如此的組構方法 也令人聯想到了建築施工中,所謂的 「時效性建築」一詞。合計一週的展出 壽命,顯然已有了一個被分解、進入下 個循環的規劃;但當今的「建築週期」 呢?以宏觀的角度來思考,普遍的住宅 建築約莫60年即可能面臨數次的整修、 維護甚至是拆解,那麼,一般建築是否 也應該有週期性的考量呢?

對於週期性的探討,People's Pavilion 在構築思考上持續延伸了永續性 (Sustainability)與循環經濟(Circular thinking)等思維,讓原本壽命一星期 的Pavilion得以在荷蘭設計週(DDW) 結束後,讓材料從A地轉移到B地被 重組。其中,因為材料的模矩與為了維 持材料最原始的模樣,必須思考材料組 合及運輸的方式,在這個案子中,設計 者運用木頭疊加而產生更大的抗力與更 粗壯的結構,並配合彈力帶與木頭的摩 擦力,才得以成就此構築實例中「低耗 能」的可能性。

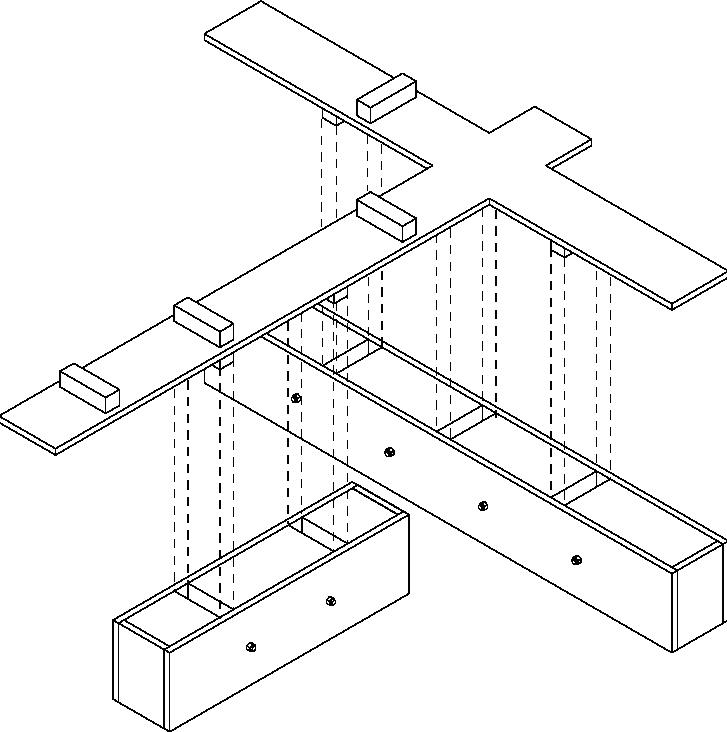

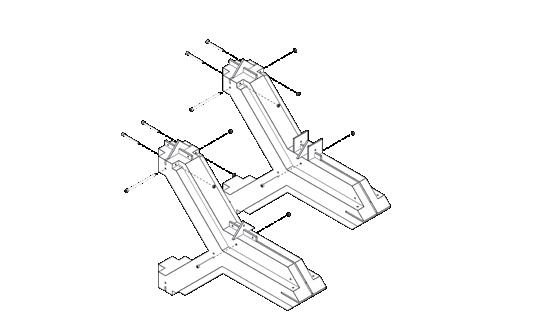

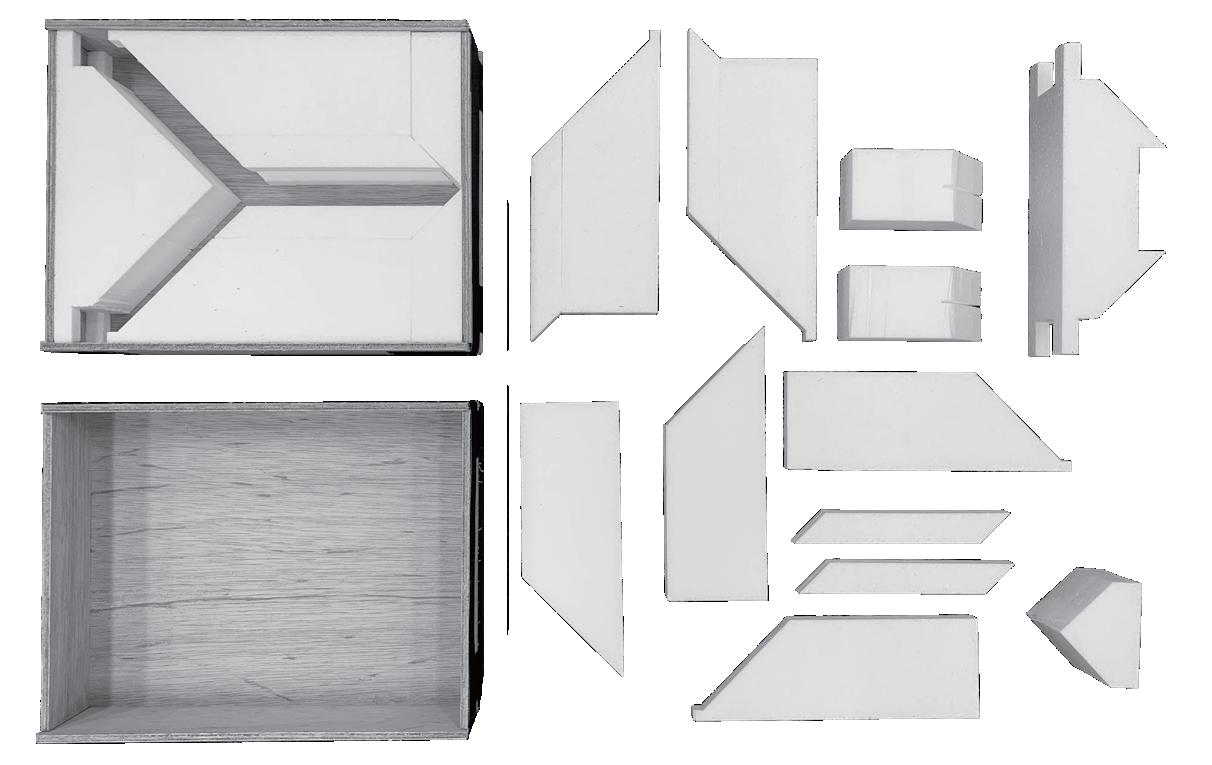

右圖(Fig.7)是Pavilion結構中一局部 細部爆炸圖,場館運用同樣長度的木頭 做結構的思考,運用木頭互相疊加的邏 輯讓局部木料比較突出、內縮,使木材 間互相卡接、密合,讓結構得以成立。

在構築的過程中,施作者、設計者必須 同時考量材料循環,誠實且精準的裁 切、組裝、拆卸、運輸與重組,不斷的 循環到材料的極限。在這次顛覆「傳統 構築」的思維,是在構築材料、構法中 對於材料紀錄與建構過程中的謹慎。

進而,實現循環經濟中最重要的一環, 亦激勵了現今對於材料組裝與重組的可 能性。

From one week to fifty years?

Design for Deconstruction (DFD), 為OMA於鹿特丹市政廳 Rotterdam's Stadskantoor 的設計主旨,對於當今 建築思維的疑問與對環境的責任,承接 People's Pavilion 對於建築為「材料暫 置的臨時所」定義,對於建築材料的重 視,讓我們進一步的探討對於循環經 濟、(DFD)等思維的再興。建築對於材 料、環境的身份與設計師這個主導一切 的角色來說,就如Christoph Kuffer在 The Material Book 裡所說的一段話,

「建築應該成為材料的暫放之處,應是 我們該思考的方向。」

"Construction could change from an industry that extracts, transports, uses, and disposes of materials to a service industry that cares for living materials — akin to gardening— by focusing on their reuse, upcycling, disassembly, and reassembly."

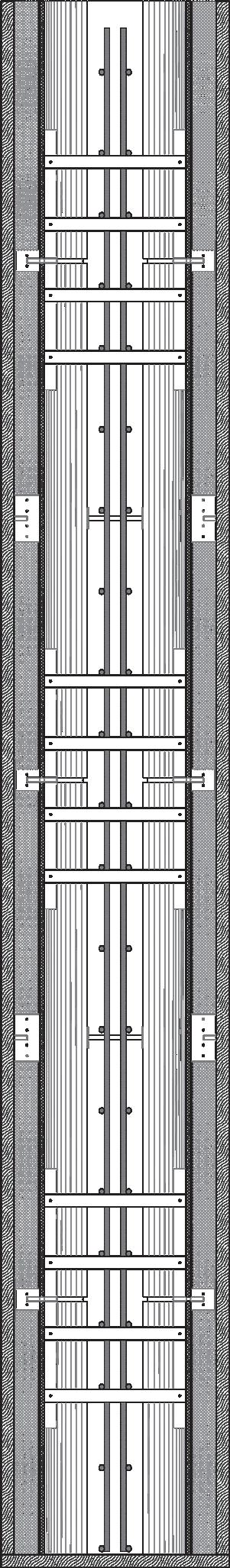

右圖是STUDIO ROTOR對於Rotterdam 's Stadskantoor 一案中,材料在 循環經濟思維下的評估分析,運用不同 程度的灰階去探討一棟建築物內,不管 是室內裝潢,如地毯、家具到建築物的 立面Facade、結構體的評估。讓可循 環性可視化,有意識的選用組裝材料, 來探討建築從材料的選用、組合、拆解 的新思維。

Stainless steel pipe

High recycling

根據英國建築環境評估BREEAM(簡稱 BRE)所做出的資料與統計,在三大常 用的建材中可以把經過建築週期後的使 用做以下五大途徑的分類,分別是Reuse(再利用)、Incineration(焚化)、

Downcycle(降解)、Landfill(掩埋)、 和Recycled(再循環),其中最理想的 情況是Re-Use和Recycled,以 bureau

SLA and Overtreders W 的 People's Pavilion 來討論,比照右圖的路徑表來 看,設計者在決策上,企圖加強木料循 環再利用的可行性。

運用先前提過的物理式接合(Physical Combination),使得木頭跳脫傳統,無 論是榫接,還是直接性破壞的用金屬五 金接合,都能使建材在一次建築週期後 能接續下一次的循環。

依此邏輯,我們可以期待的是建築產業 現今所注重的方向已非以往以設計師為 首的思維,近年因爲環境DFD的相關研 究,使得設計師在面對傳統施工上,面 臨技術與設計思考的優化。

Fig.9 END-OF-LIFE SCENARIOS /Source : SteelConstruction.info

The Combination

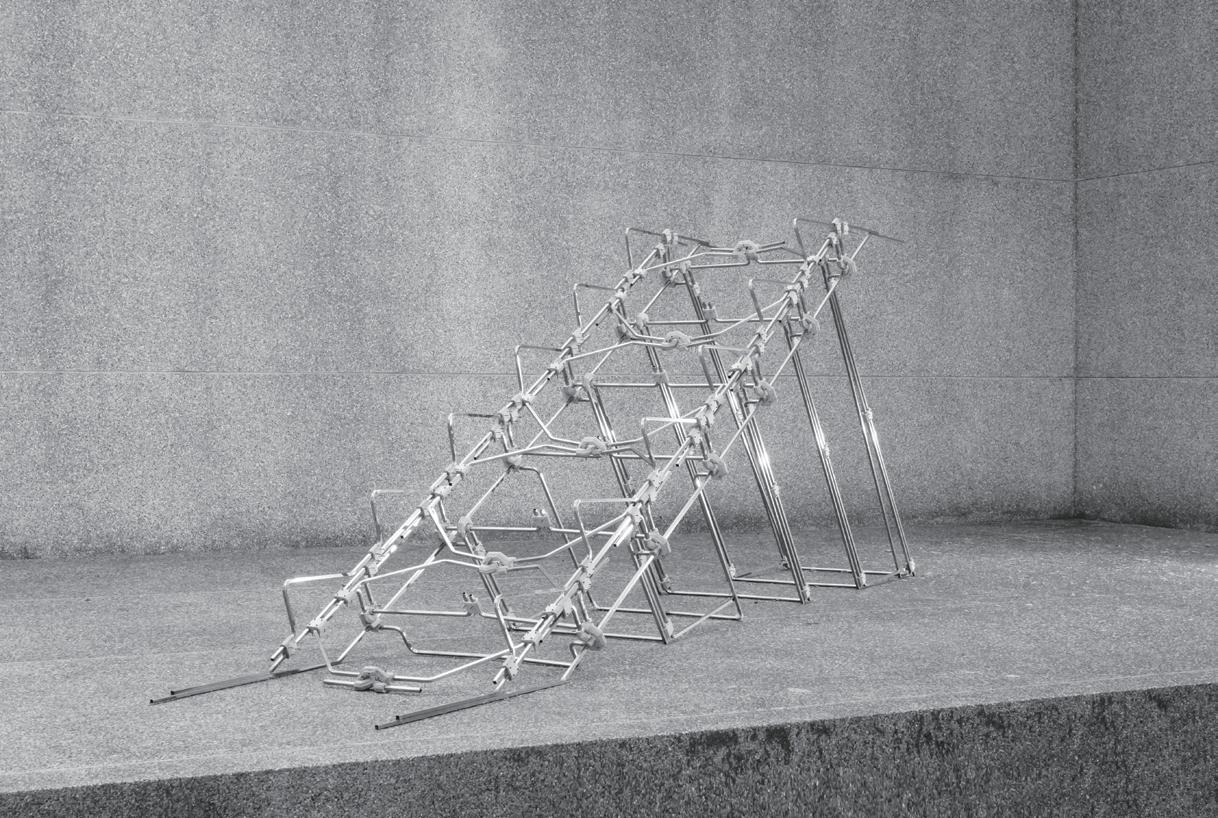

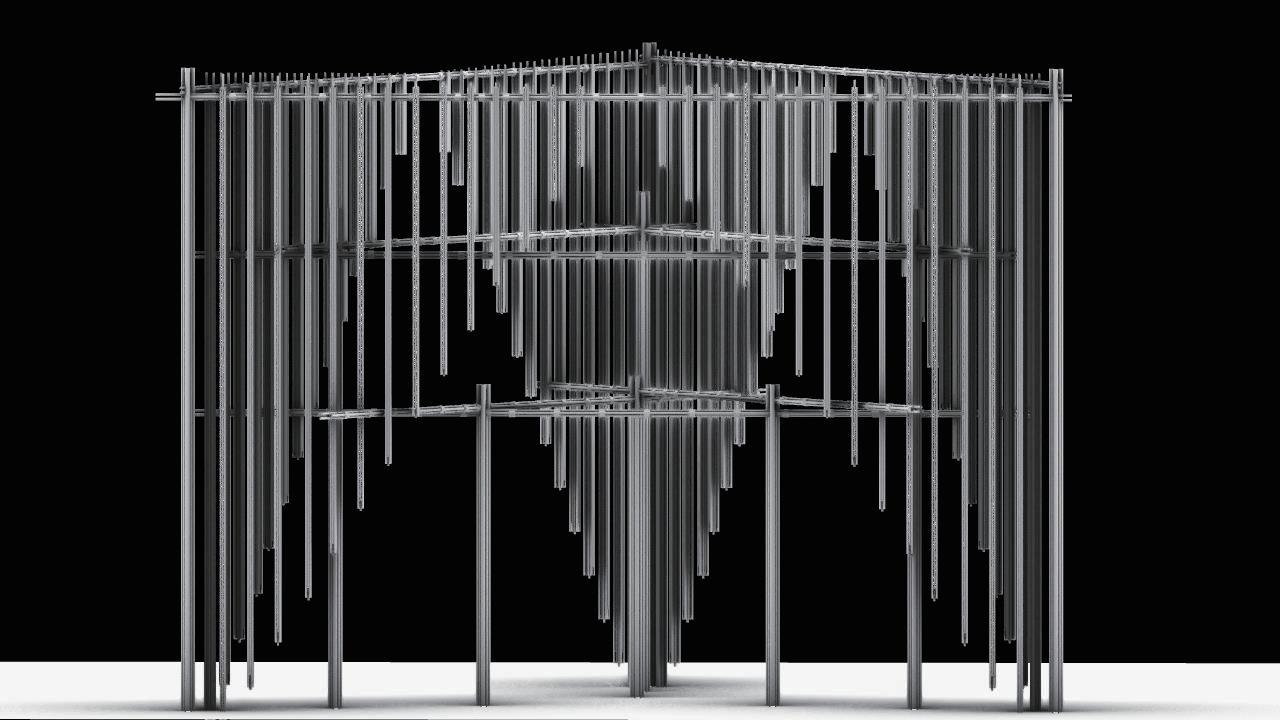

鋼鐵在建築環境中時常扮演著結構關 鍵材料,如:桁架、H型鋼、C型鋼等 等,故在經濟、時間的考量下常常採以 焊接的方式接合,但直接的焊接會造 成鋼材的不可逆,到達傳統建築週期的 盡頭時,這些鋼材只能尋以回收,先前 的資料也顯示鋼材在重複使用上的缺失 和不足,因此,這次設計主要是為了能 讓鋼材在Reuse上有所發展而設計出 一系列有效組合、拆解、重組的方式, 其中的方法參考了bureau SLA and Overtreders W 的 people's pavilion作

為發想,材料上的選用則企圖挑戰不鏽 鋼管,(管徑0.65cm、厚度0.1cm) 為材料的尺寸,在不焊接的狀況下保有 材料的物質性,也讓金屬材在不和接的 狀況下輕盈地,強化其剛性。

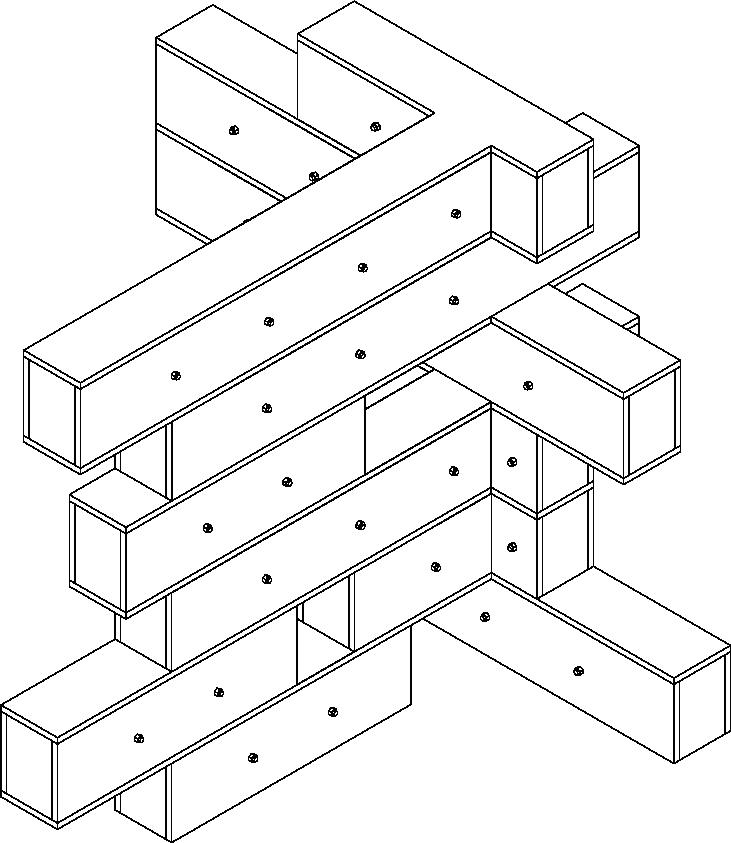

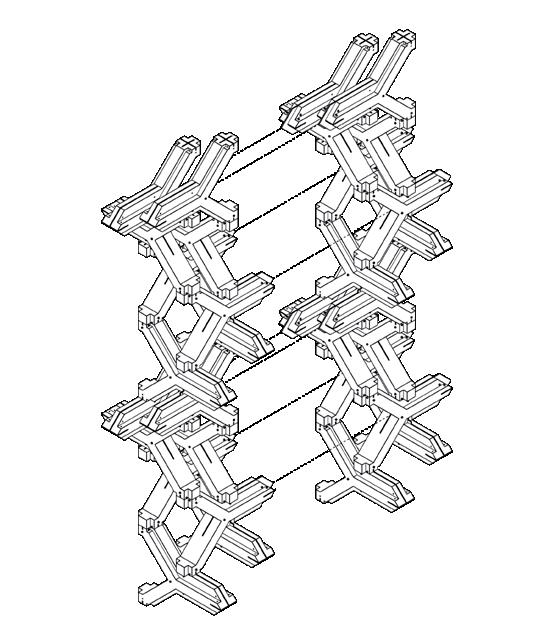

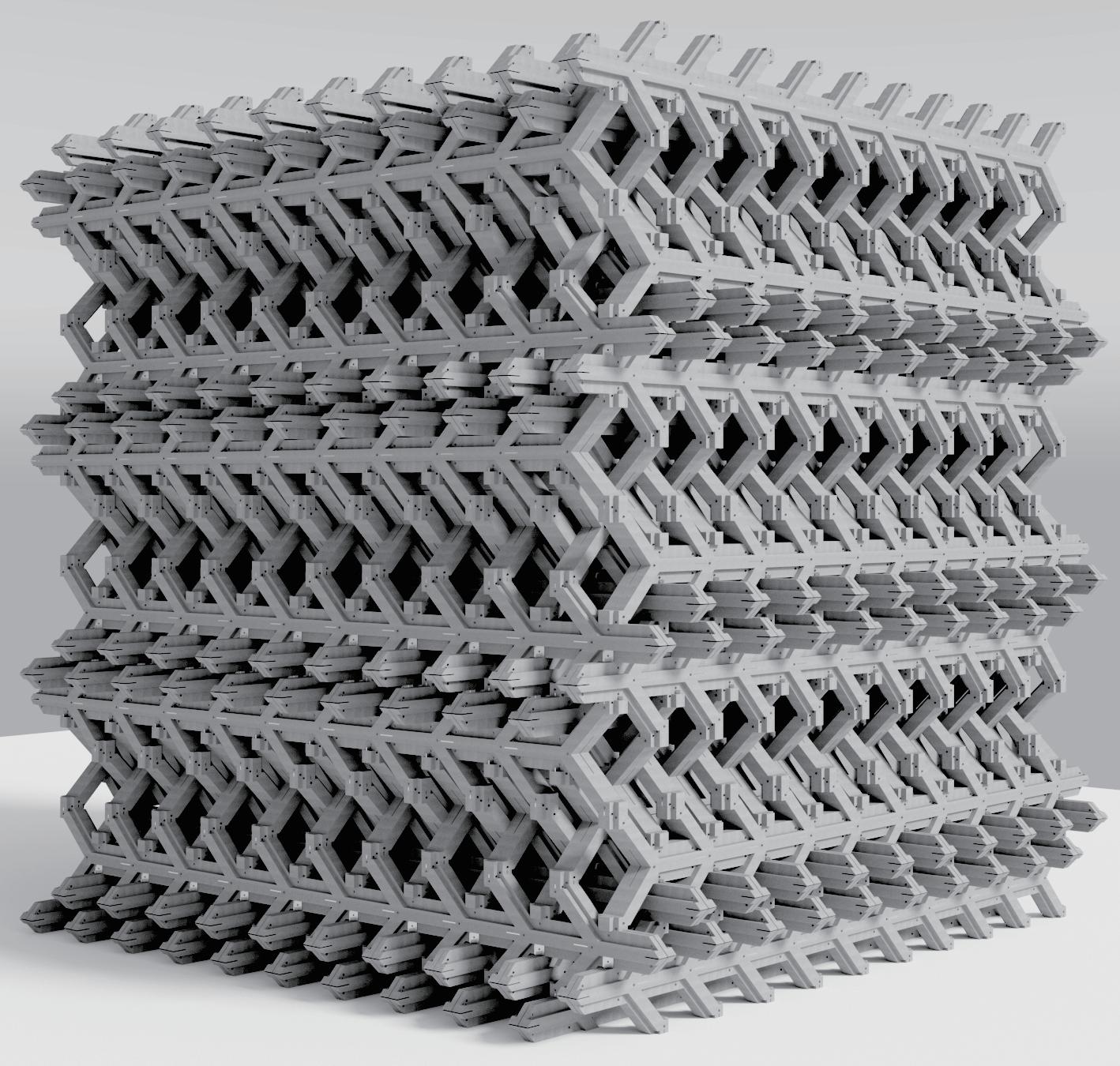

New modular system

New Modular system

透過不同方向圓管的組合形式研究,讓 不同向度的圓管得以互相卡接,從右邊 的圖示可從2D的觀點想像3D的卡接方 式,也可以發展成不同的尺度,讓所謂 建築的「週期性」能被多元的接續。

在接頭(Joint)的設計上運用圓型不鏽 鋼管的物理特性,先行第一層的包覆, 在厚度0.76mm的橡膠膠布包裹下,使 得光滑的不鏽鋼表面有了摩擦力,才能 達到與其他桿件接合的目的,第二層包 覆則是用彈力橡皮筋做綑綁,這樣一來 桿件與桿件間就會因為摩擦力和橡皮筋 的彈力束縛在一起。

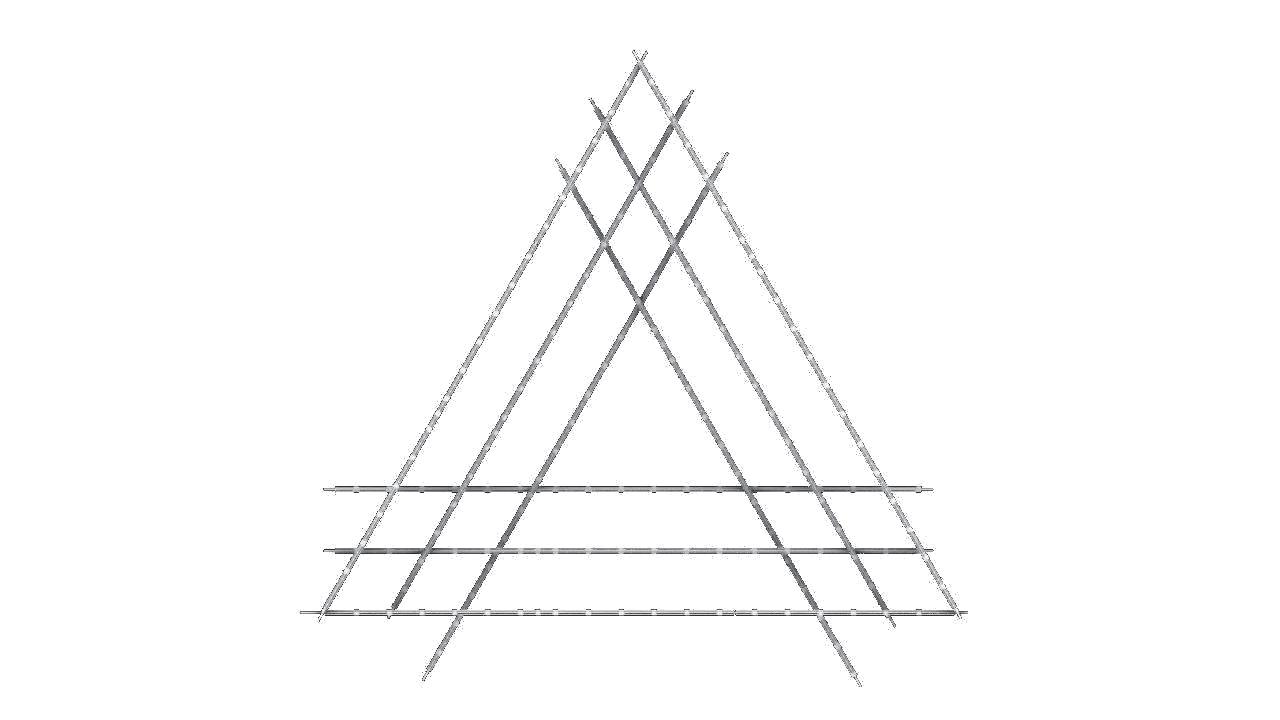

本組先實驗了一個基本型態,由最穩定 的三角形做測試,其中每根柱子是由六 根不鏽鋼管組成,也就是3+3的形 式,運用長接短、短接長的物理特性做 續接,每個向度都因為有不同的幾何平 面排列而產生可變性的空間。

Dimension Three

Two Dimension Three Dimension Geometry Testing

Dimension

Dimension

Geometry Testing

Two Dimension One Dimension

New modular system detail drawing - 1

New modular system detail drawing - 2

Exploded Drawing-1 Exploded

New modular system exploded drawing

New modular system rendering

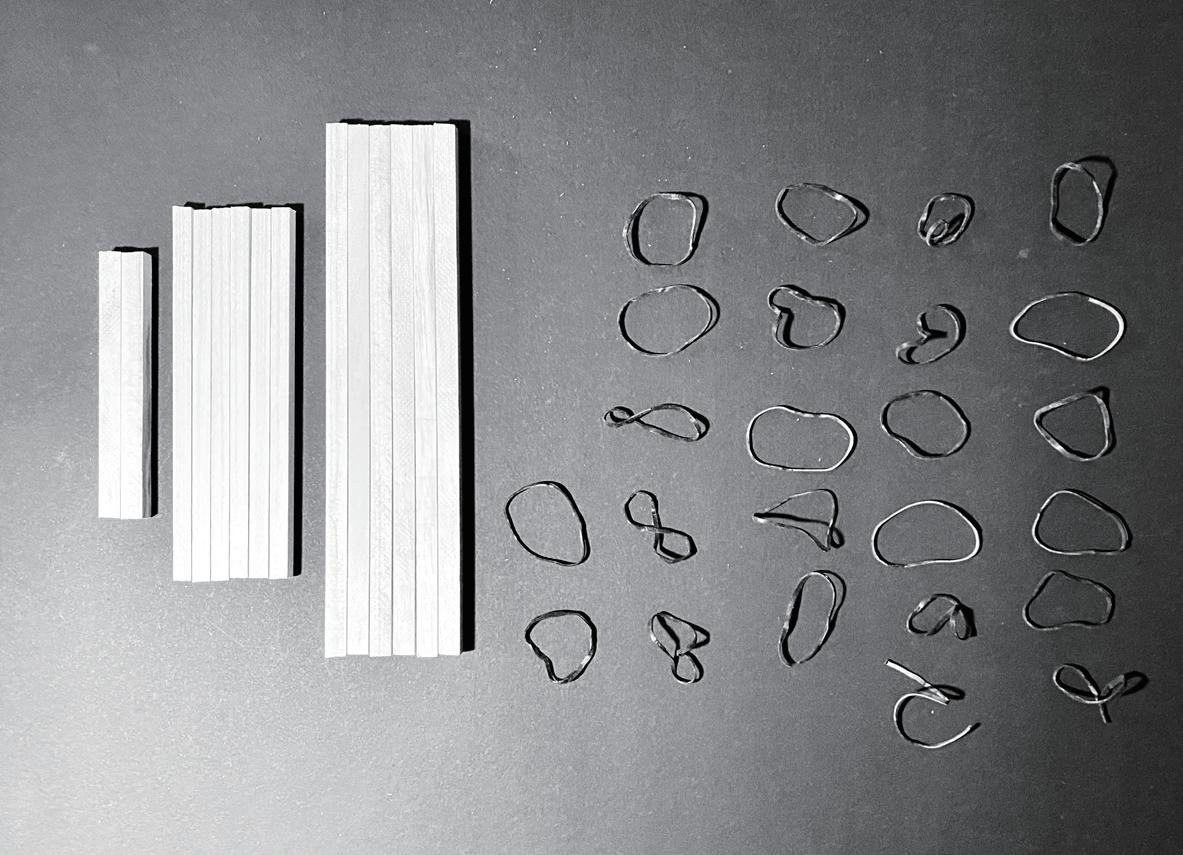

DFD -Joint Testing1

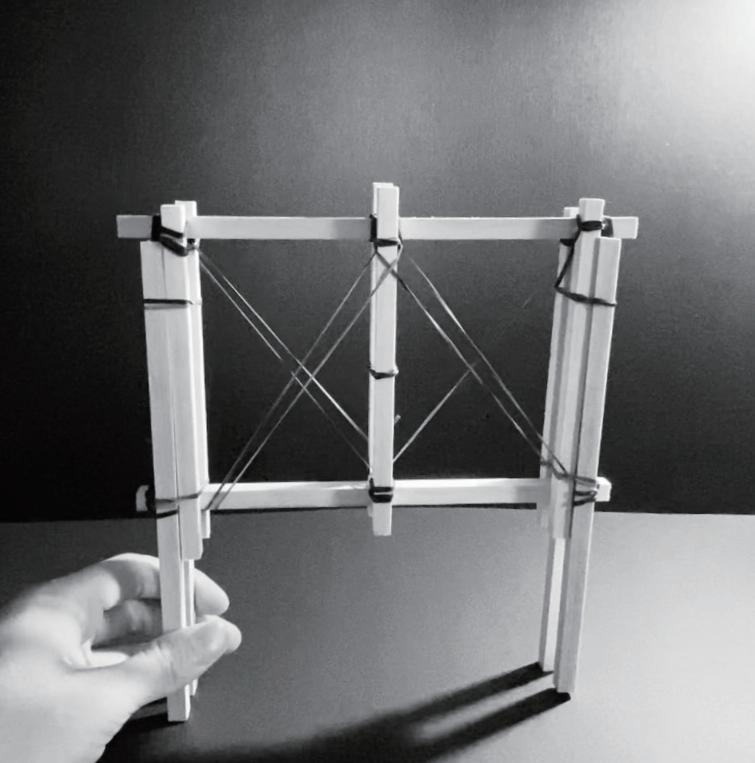

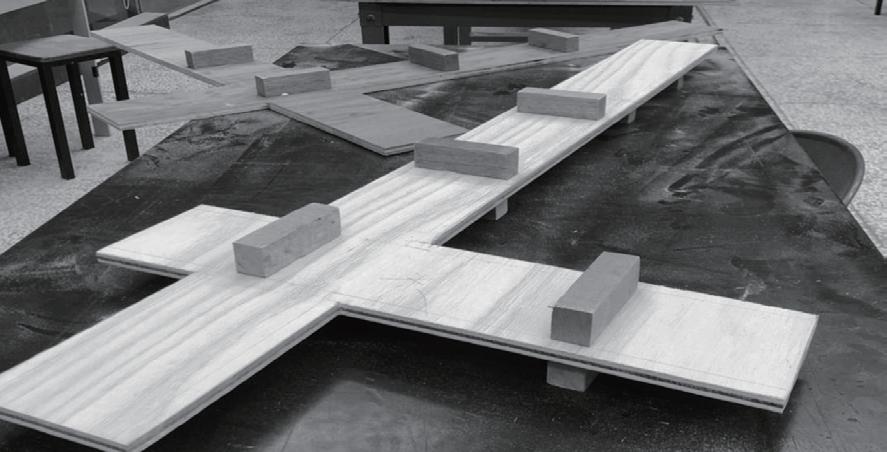

透過「物理接合」的研究,運用建築施 工時常被忽略的角材為主角作為嘗試。

因一般木材的組裝方式大多以金屬構件 或卡接為主,但這些做法都會直接的破 壞材料本身,故本組找尋了身邊可及的 物件作為研究的對象。

首先模擬了People's Pavilion的結構施 作一個二維的小模型,用以結合的物件 為橡皮筋,透過橡皮筋的彈力與木頭的 摩擦力使模型可以作為具有限度的彈性 和可拆解的構築形式,經過影像媒材的 紀錄,確實的了解物件在經過一個星期 的測試下所呈現的狀態。

Joint testing 1 isometric drawing

Fig.11 Joint testing 1 橡皮圈+木桿

Fig.12 Joint testing 2組合材料 木角材+彈力帶+彈力掛勾

DFD -Joint Testing2

第二個測試則進階到三維的組構,組構 時最需要考量的是物件的挑選和接合物 件的媒材,在尺寸不同的限制下,必須 精準的挑選物件,此次實驗所運用的是 機車綑綁貨物的彈力帶,與兩個不同尺 寸的彈力掛鉤,在實驗過程中需要2個 人協同施作才可使結構穩固。

這次實驗後的心得是需要尋找更純粹的 接合物件,新的組構方式,也試圖挑戰 非垂直水平的構築形式來達到材料「超 越性」的程度。

Joint testing 2 isometric drawing

Fig.13 Joint testing 1 成品

Fig.14 Joint testing 2成品 拉力和木條之抗衡

Mechanical properties

材料的機械性質,反應出材料其受力 或負荷時與變形之間的關係,強度、 硬度、延性和彈性為主要的機械性質 (Mechanical Properties)。

金屬中常見的機械性質有彈性係數、 應力、應變和強度,其中強度依受力 方式有八種不同,抗拉強度(tensile strength)、降伏強度(yield strength)為 合適的桿件材的判斷之一。

Fig.15 Stress-strain graphic / Anup Kumar Dey /Source : https://whatispiping.com/stress-strain-curve / Redrawing by 江泓陞

Mechanical properties

金屬根據含碳量的不同,可分為高碳 鋼、中碳鋼、低碳鋼,鋼含碳量越高, 其加熱處理後的硬度、強度和耐磨性也 就越高。不同含碳比例的碳鋼所產生的 彈性形變、塑性形變量也皆為不同。

選材的條件為必須可易彎折亦可承受強 大彎曲且不易進入降伏點,在篩選下, 高碳鋼的材料機械性質似乎吻合設計的 需求。

High-carbon steel

C:0.6% ~1.3%

Medium-carbon steel

C:0.25%< C ≤ 0.6%

Low-carbon steel

C:0.1% ~0.3%

Bamboo slices

Elastic deformation

Plastic deformation

Elastic deformation

Elastic deformation

Plastic deformation

Plastic deformation

Elastic deformation

55Si2MnB

含碳量 C:0.62%~0.90%

屈服強度 σs (MPa):≥1225(125)

伸長率 δ10 (%):≥5

斷面收縮率 ψ (%):≥30

硬度 :熱軋,≤321HB;冷拉+熱處理,≤321HB

Plastic deformation

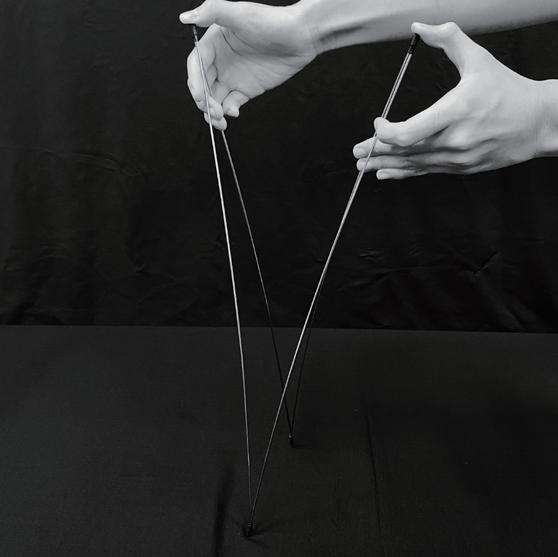

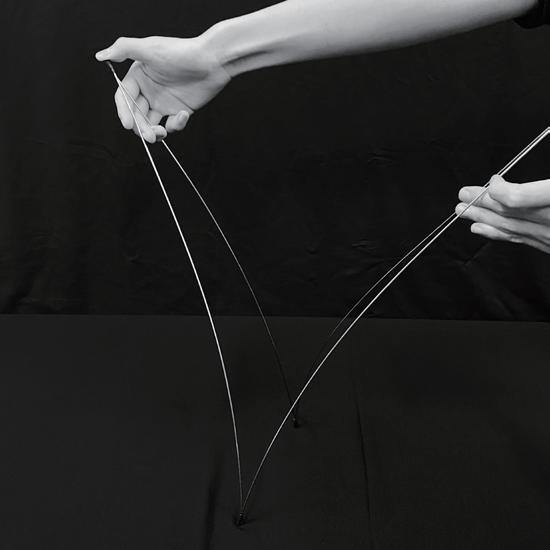

Material compatibility Test-A

不鏽鋼線+透明壓克力圓管

此次實驗中,主要想測試從上次實驗中 所得之金屬在彈性限度內彎折的結果, 把彈性高的壓克力管當成包覆材,可塑 性高的白鐵絲作為主要塑型的材料,將 白鐵絲套入壓克力管中與壓克力管的韌 性相互作用成形。藉此實驗不同材料接 合的可能性與幾何的匹配性。

Material compatibility Test-B

彈簧鋼絲+熱收縮套管

以彈簧鋼絲為桿件材料,運用鋼絲原本 的彈性,與鋼絲纖細的幾何形體,實驗 用熱收縮套管作為物理性接合,讓每根 鋼絲先產生摩擦力,在節點的摩擦力作 用下使鋼絲能在彈性限度內做有限度的 形變。

Material compatibility Test-C

不銹鋼304 牙條+鍍鋅加工鋼索+配線固定鈕+銅套管

鋼索強度取決於鋼線的強度,鋼絲的強 度相當高,一般鋼絲大都經過熱處理或 冷加工的方法,來達到高強度。然而鋼 索表現出的卻是柔韌且可彎曲的性質。

就在於鋼絲與鋼絲間,以及每股間的伸 縮滑動,所以鋼絲數越多或股數越多者 越柔軟,但相對磨損也越快。由於很容 易銹蝕,故常用熱浸鍍鋅處理。

在此,鋼索提供拉力使牙桿彈性形變, 將鋼索鬆綁後牙桿即恢復為原始形狀。

Fiber

在材料的選擇上,比較木頭與竹子的材 料特性,除了亞洲是全世界竹子的盛產 地(約佔90%),竹子在材料結構上「抗 彎」、「抗壓」、「抗拉」,都比木材 來得好,缺點在於竹子是中空的,故能 用的實體體積比木頭來的小很多,所以 在建築產業中木材比竹子更常被採用。

其中標準化成本是個很大的問題,加工 後的木材不管是體積上的比較或是材料 本身的條件,實心的特性使得加工容 易,標準化的過程所會出現的瑕疵與產

品穩定都會比竹子來的可控;反之,這 也是竹材可被優化的機會,竹子的「竹 青」在加工成竹棒後會磨去最外層的表 皮,雖然被磨去了一些表皮,但無損其 「韌皮纖維」的質地,所以不管在材料 的彈性或抗彎強度依然比木材高出許 多。 也因竹子有這樣優於木材的特性, 我們認為更適合構築的系統化,透過優 化而提升竹材於建築產業上的應用。

inner skin

Diaphragm

Fig.16 Bamboo Section Redrawing by 江泓陞 De Agostini Editore . DEA PICTURE LIBRARY . /Source : https://www.agefotostock.com/

Lignin

Internode

Node

Period

當今的建築工法常淪為拆除後的一次性 耗材,假使整體結構中的一個物件,於 受力後出現結構性的破壞也會直接影響 整體的結構。此外,工法上常為破壞性 接合,在週期結束後建材將無法有效的 再利用。

建築終將因建築強度的減弱而結束。我

們試圖找尋一種從組構過程到使用過程 中都可任意替換構件的系統,這種系統 將可透過零件的回收和重組來進行代 謝,維持穩定,傳統構築的建築週期也 將被挑戰。

由於易拆卸和組裝,建築的週期將更可 被調節,其單位或許可以是一日、一週 甚至幾年的使用。

在結束當前的週期後,可以從拆卸的組 件內尋找可持續利用的材料。桿件會因 為定型和角度的變化而形變,有些維持 於彈性區間,而有些則進入塑性形變。

但這些材料上的形變或是狀態都是可以 被記錄的,是系統性的體現,也是本次 設計想要傳達的設計思維。

Model 1:3

Tower A

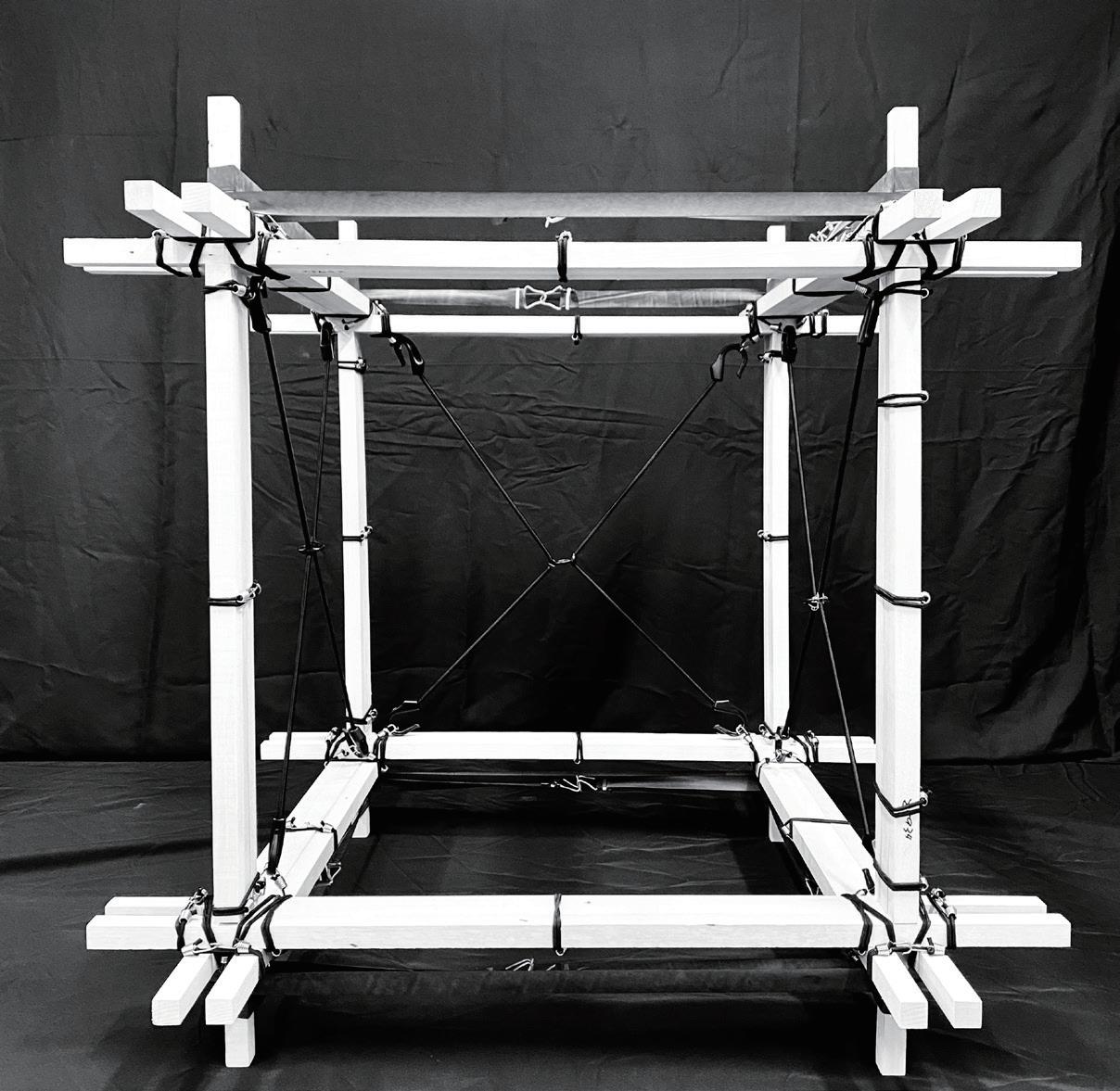

在這次的實構操作中,主要想面對的議 題為「臨時性構築」,並承接了DFD (Design for Deconstruction)的構築思 維,從材料的選用(Material)、接合的 方式(Connection)、構築成形(Form finding)、材料的下個週期(Quality of embodied materials),為設計所需考量 之重點,反思傳統建築設計,重新地看 待材料,了解材料在每個時期所扮演的 角色。

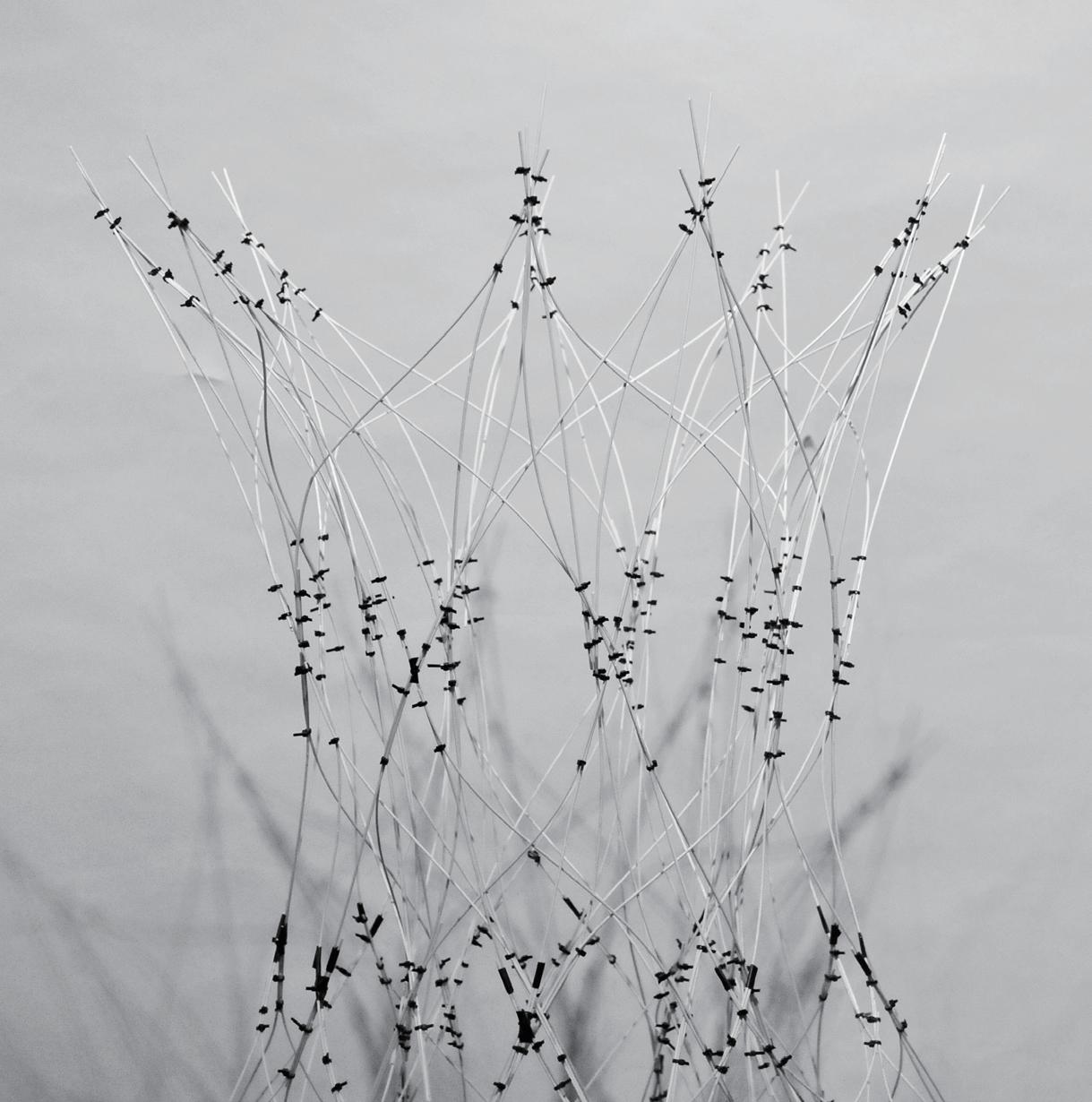

而我們的目標是「輕型桿」的構築,除 了因應各種建築系統中「臨時性」的需 求,亦或是在現今建築的管線設計,也 都透過材料本身的材料特性試圖創造、 投射一種新的原型(new prototype) 。

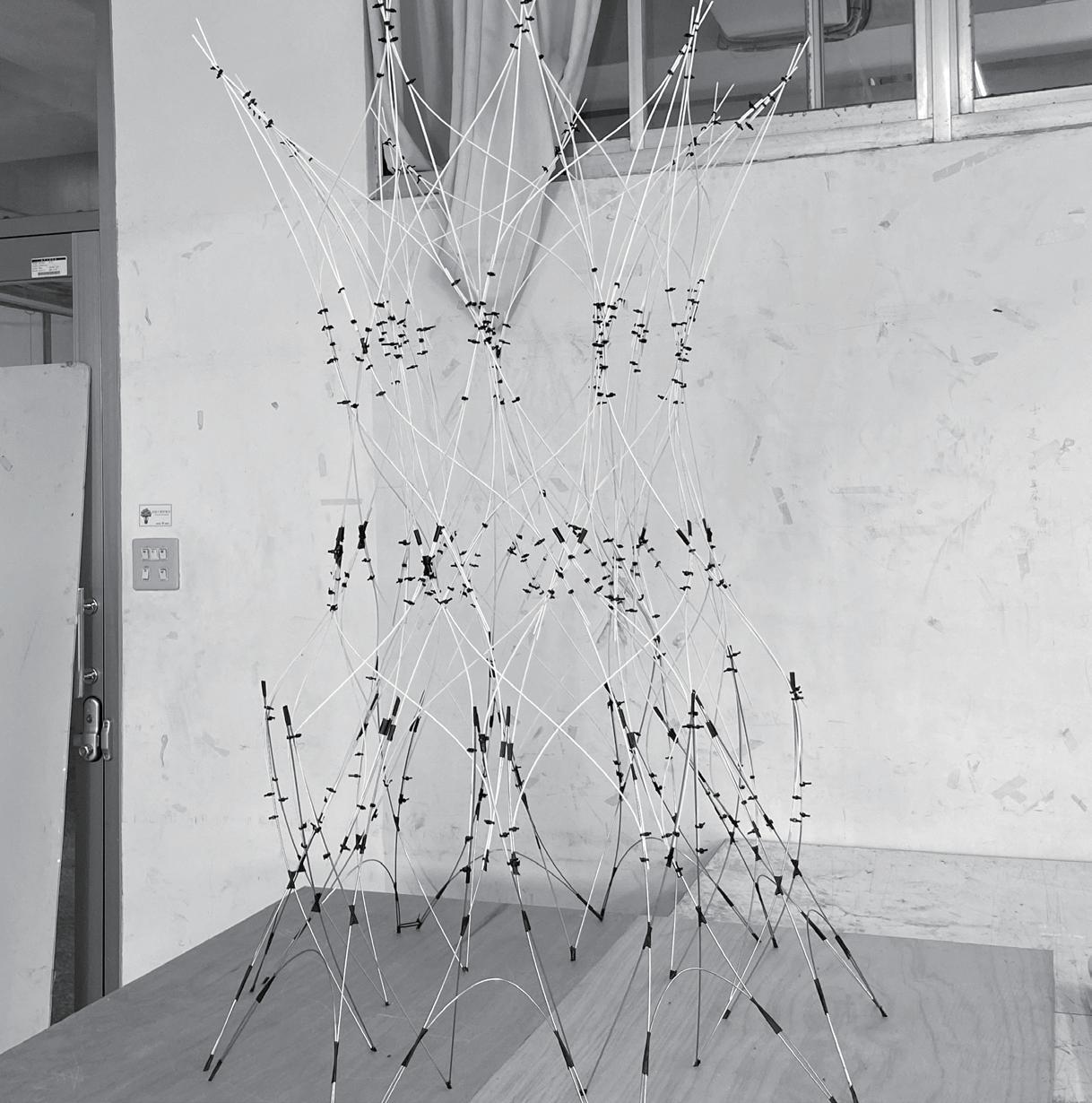

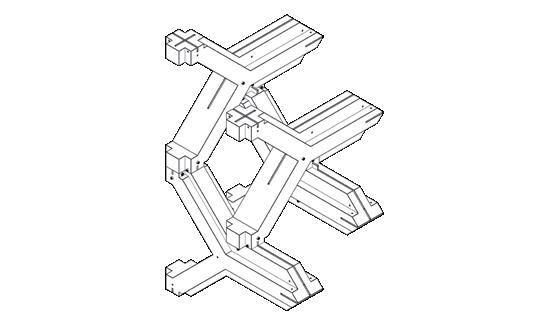

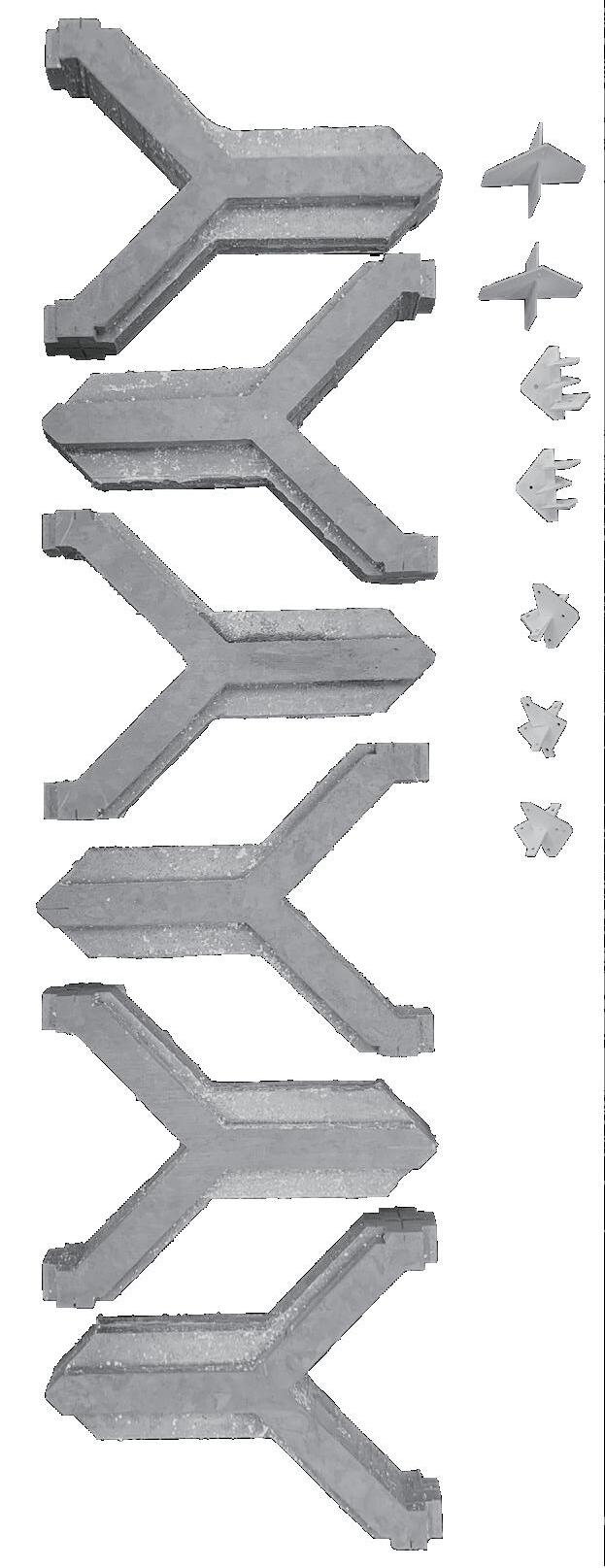

Tower A是我們第一個搭立的構築體, 以2mm的竹棒以及2mm彈簧鋼絲為 材料來進行小尺度的模擬,這次搭建的 目標是理解材料的物性,桿件和接頭的 接合關係與受力狀況,並以其物性來試 圖找到垂直發展的建構邏輯。

A isometric drawing

Fig.18 束帶和膠布提供強大約束力連結多桿件

1:1 Model Proposal_01

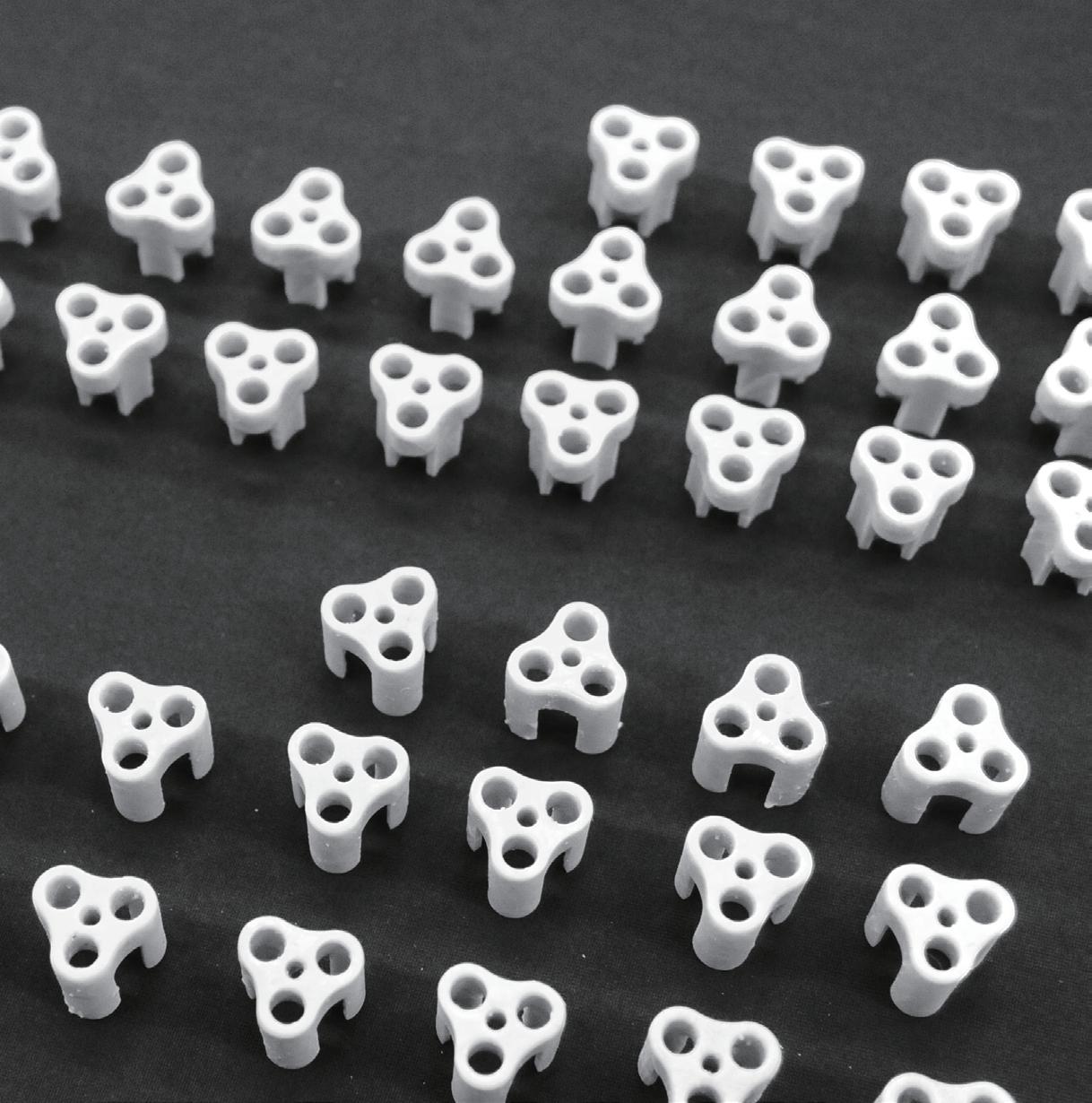

了解竹纖維的柔軟與韌性的特質,我們 嘗試一種能以可控、且在不破壞材料的 物理性質下,使材料在這個構築形式中 出現它物理機械性質的彈性範圍、彈塑 性範圍,另外,透過3D printing生產 接合材(Joint) 去固定和限制其節點。

藉這一Arch

的設計構想,我們想透過材 料基本的物理特性,和可被預測、數值 化的構築過程,來讓材料能在維持物質 性的情況下,順應地形、感知環境,這 也讓我們更進一步的對以往傳統的「臨 時建築」有了新的方法,不再受限於垂 直水平維度,這樣的做法也讓我們更進 一步思考「臨時性」的新定義,是為了 「快速生產」還是為了「供不應求」的 建築型態。

Proposal-1 elevation drawing

Spring wire 4mm;120cm 5mm;120cm

Model 1:1

Column A

從前期的Tower A 1:3 原型發展,我們 以TowerA的建構邏輯為參照,從9個 向度變革為3個向度,進行實構的搭建, 試圖從垂直搭建中找到桿件成為建築元 素的可能性和其真實性。材料上,我們 依Tower A的比例進行調整成1:1,尺 寸上,竹圓棒取代2mm改使用5mm, 彈簧金屬棒取代2mm改使用4mm的 大小,接頭上也從原本的熱縮套管、束 帶改為可標準客製化的實體接頭。

Column A isometric drawing

Fig.24 桿件張力穩固底座使其自體站立

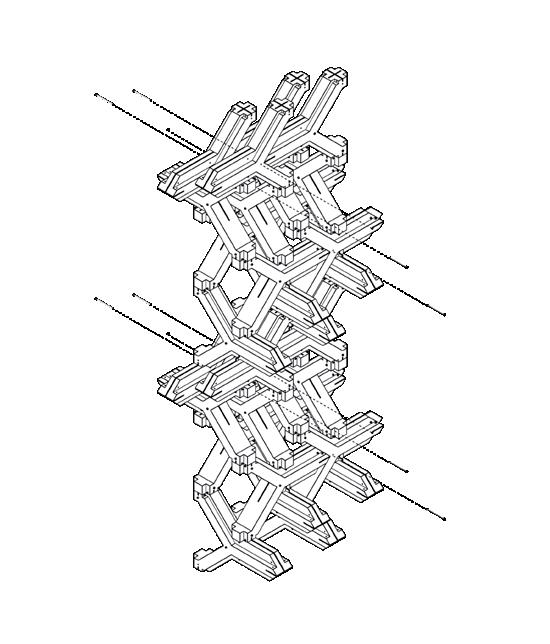

Model 1:1 Final Proposal

同樣從前期的Tower A 1:3 原型發展, 在此次方案中我們避免與Tower A同樣 以平面轉繞立體的方式成形,而是試圖 找尋桿件三維成形的可能性,以此我們 提出Tower Cocoon。以竹棒纖維柔軟 高延展度的材料物性,環繞成圓,維束 圓圈做為分層的邊界。運用圓圍束力, 可自由調整束圈來決定圓圈維束的大 小,並使其上端接續桿件可圍束成體。

在形狀的確定上以Grasshopper嘗試模 擬桿件之物性和可能性。Tower Cocoon 試圖提供桿件建築在臨時性構築提供空 間和其快速運送、可 拆卸性的想像。

System Comparison

Material Joint System

Bamboo stick

1:3

Spring wire

Bamboo stick 1:1

Spring wire 4mm;120cm 2mm;45cm 5mm;120cm 2mm;45cm

Nylon Cable Tie

TE Connectivity Raychem

Cable Protection Electrical tape

Nylon Cable Tie

3d printer PLA(Polylactic Acid) Photosensitive resin FLEXIBLE TPU

三頭式接頭

兩頭式接頭

Outside_part

四頭式接頭+束環 交叉式接頭

1:1 Scale Joint Vers.1

期中製作

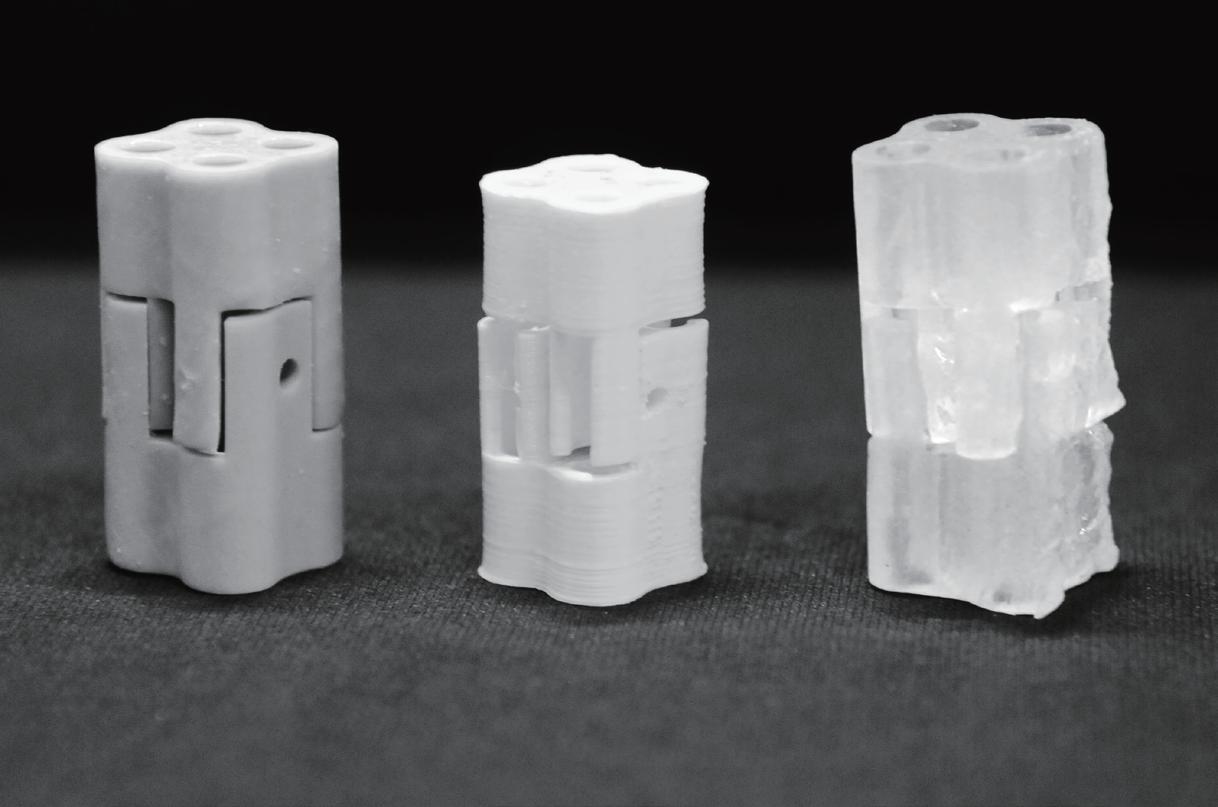

接頭作為桿件與桿件間的接合物件。在 前面接頭的嘗試和演進下,我們認為1:1 的桿件接頭必須符合接合上的精準性和 足夠堅固以維持接合物件的完整性,在 第一版的接頭中,依TowerA桿件的接 合關係設定接頭的形式,分為四種:兩 頭式、三頭式、四頭式以及交叉式。接 頭的組成為分離式的,並以1/4分螺絲 螺帽作為固定端。在螺絲旋緊後,接合 處會因擠壓而產生交互的摩擦力,即可 物理性的緊密接合桿件。

1:1 Scale Joint Vers.2

Final Presentation

在搭建Column A後,在接頭的部分進 行了檢討,並統整了幾個問題:1. 垂直 交合處部分過長,導致容易因壓力而損 壞。2. 接頭的偏移寬度太小,以至於接 頭容易損壞。3.交叉式的接頭切分式 成形較一體式成形容易損壞。整理出以 上問題後,改良出第二版接頭。除了兩 頭式的接頭外我們捨棄掉原有的接合方 式,取代的是將具彈性和韌性的光固化 原件套在桿件的每一端,試圖以摩擦力 來作為接合的方式。

Joint_1 兩頭式

Joint_2 四頭式

Joint_3 三頭式

Joint_4 交叉式

由 Autodesk

三頭式接頭

由 Autodesk

三頭式接頭

兩頭式接頭

束帶

四頭式接頭+束環

Joint_1 兩頭式

兩頭式接頭

束帶

四頭式接頭+束環

四頭式接頭

Joint_2 四頭式

四頭式接頭

三頭式接頭

Joint_3 三頭式

兩頭式接頭

束帶

四頭式接頭+束環

四頭式接頭

Joint_4 交叉式

四頭式接頭+束環 交叉式接頭

Printing Material Compatibility

根據前述建築週期的概念,桿件皆為 標準化的二次加工品,故可被更替與 客製。作為連接端的接頭勢必也將標準 化才得以進入構築的循環鏈中。前頁也 提到接頭單元必須有其精準性和一體 性,因此在篩選後電腦輔助製造CAM (Computer-aided manufacturing)為主 要的製程方向。

在經過優劣分析後,選用3D列印作為 製程工具。首先測試了不同3D列印製 程和材料來比較。製程上分別為FDM熱 熔堆積(Fused deposition modeling)、 DLP(Digital light processing),材料上 則為PLA、標準UV光敏樹脂、軟性光 敏樹脂。

PLA是FDM製程3D列印機之材料,在 列印上精度較光固化差,也較容易有不 可控狀況。在光固化製程的試印中,發 現軟性光敏樹脂和標準UV樹脂分別有 其特性和缺點,軟性光敏樹脂固化後有 著相當的彈性並可依附在桿件上產生摩 擦力,但其韌性較為不足,過量的力會 使其脆裂。UV樹脂則是硬度較高而無 彈性。依著這兩種材料的特性,分別使 其展現特性,UV樹脂印出的元件作為 接頭主體,軟性光敏樹脂印出之元件則 作為輔助其固定的套管單元。

2 DLP(光固化) / FDM(熱融堆疊) / DLP(光固化) 1 DLP(光固化)+

Fig.27 底層基礎用角材形構並以鋼索連繫使之有穩定張力

預算

大四實驗性構築組期末成果

Kun Han Lien

黃承賢

連崑翰

複合夯土構造可行性

We can look to cultures that have been living with natural systems and understanding how to develop civilizations with complex ecosystems as a grounding for moving forward as designers

Lo—TEK: Design by Radical Indigenism

農村製造 循環模式

早期台灣農業社會,鄉村的建築普遍使 用當地材料來製造,採多元且天然的工 法,製作成簡單的磚或是牆面。這些建 築具有極佳的室內溫度調節功能,而這 些建築在生命週期結束之後,能夠較為 輕易的回到土地,所以我們試圖以這樣 的循環模式來發展構築,並且尋找過去 農村建材在當今的定位,以及是否具有 其他構築模式的可能性討論。

如何運用「現代技術」去優化傳統的農 村製造方式且同時能達到與生態共存, 是我們定義循環的方法,同時這個循環

的目的,也是建立在希望創造一個能夠 減少水泥使用的建築產業環境,以達到 整體生態與建築並存的循環。

減少水泥使用的原因是因為現代建築的 工法以水泥作為主要黏結材料,因為水 泥的經濟效益極高,成本又低,可能導 致建築製造並沒有太大的突破,卻同時 持續破壞著自然資源,所以欲透過不一 樣的材料以及構築系統,來改善建築材 料的價值。

農村製造-土角厝

過去存留下來的傳統建築遺跡,即使樣貌已不再完整,卻傳達著過去人們建造的痕跡,這讓我 們對於過去的建築方式產生更多的好奇,這些消失的部分,也引發思考循環的再定義。

事件

"挖山取石 的代價"

生態迫害or經濟價值?

生態與經濟兩件事情在天秤上就好像永遠無法被平衡一樣,過去台灣為了開發,消耗了大量的 自然資源,面對經濟價值,這也是不可避免的。但在為社會帶來進步的同時,我們也應該開始 思考,是否有個達成平衡的可能性?

Fig.1 財團法人公共電視文化事業基金會

/Source : https://newmedia.pts.org.tw/island20/asia-cement-cost /(2021.08.05 檢閱 )

現況

水泥及混凝土在台灣是非常方便且實用的材料,多數的建築也在這個大產業架構下,被建造出 來,但過度的使用也造成生態資源的破壞,因此,如何減少水泥的使用或許是值得思考的。

循環與再生

生產模式

現代建築的製造方法及拆除上大部分無 法以自然且循環性的分解。拆除時,往 往是以直接破壞的方式去拆解,同時拆 除後的廢料都需要經過繁瑣的程序,才 能進入下一段再利用的循環,而這樣的 分解方式並非不好,只是過多的處理程 序往往也增加了中間過程所產生的能源 消耗,故本組將針對「建築週期」中的 循環系統作為研究。

日本建築工作室Atelier Tekuto透過設 計傳達了他們對於材料生產系統以及建 築建造的重視,他們認為對鄉村的環境

來說,必須研發一種環保材料和結構系 統,一種「不被經濟影響的材料」和「環 保材料 」是必要的,故研發了新型態的 土造構築。

在現代建築週期性都較長的背景下,開 始思考建築如何透過更多材料本質的思 考去回應可持續性,進而減少整體環境 的消耗,期望達到這個材料可以在生命 週期之後也能夠透過簡單的處理進入下 一個新循環,所以我們企圖創造一種構 築的系統,透過生產來達成另一種循環 的想像。

可循環生產系統

參考日本建築工作室Atelier Tekuto在東京千葉縣的土磚構築,延伸系統化的構築與材料循環 方式,來生產一項構築物件,這樣取自自然的材料同時保有回歸大地的分解機制,又降低建築 材料受到經濟影響的牽制。

Fig.2 參閱《Atelier Tekuto Listen to the Materials》PP25-41,台北:田園城市,2012

製造

自然資源

天然製成

自然分解

再製

分解、回收

回收、分類

回收 、 分類

再製

材料循環系統

透過生產方式的分類,將材料分為兩種不同的循環模式,以討論材料在生命週期結束之後的循 環模式,進而去引發後續的討論以及思考。

建築建造系統

運用磚頭造型的設計去製作出與樂高有相同作用的卡接形式,透過物理性式的接合以增加建築 強度,亦運用了模板製造的系統,可以大量且簡易的生產。

Fig.3 參閱《Atelier Tekuto Listen to the Materials》PP25-41,台北:田園城市,2012

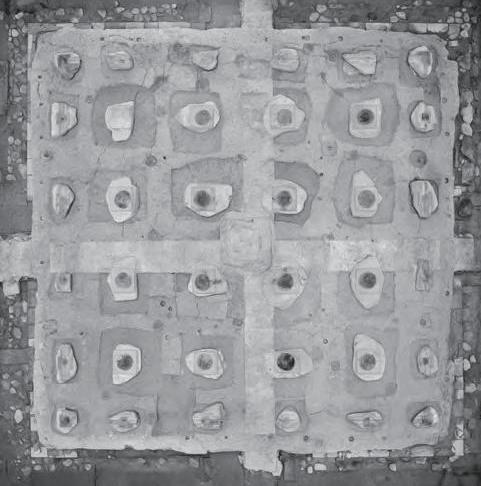

初期實作

磚頭構成

最初我們透過陶土作為發展,運用直觀的方法操作陶土。外型上,企圖回應前面提到的物理性 構築,並嘗試達成循環的討論。

牆面

牆體的內縮孔洞是為了創造室內空氣流動,並調節溫度。同時這些孔隙也能提供微生物進駐, 達到生態環境的共善目的。

加水

填土

壓實

成形

生態與微氣候 材料特性

透過前述對於循環的探討以及操作,選 擇「土壤」作為主要操作的材料,並透 過資料研究,發現比熱關係上,土壤比 熱(約 0.18~0.2 cal g-1 ℃-1)比水小(1 cal g-1 ℃-1)所以土壤透過比熱的特性 以調節室內溫度,同時土壤中水分的存 在,亦提高土壤整體的熱傳導,相對的 也提高了整體比熱, 並需要更多的熱能 量才能使溫度提高,致使室內溫度維持 穩定。

土壤亦可調節空氣溼度,因土磚在室內 溼度太低時會釋放水分,太高時會吸收 水分,這樣的特性也能使這項材料在現 代可以說是大大的改善了水泥混凝土吸 熱的缺點。

所以本設計選擇土壤這項材料去研究, 從最一開始的陶土開始嘗試,到中間土 壤固化劑這項添加劑的加入,到最後選 擇了紅土,這之間透過許多材料試驗去 做選擇,了解土壤比例與種類的差異, 並依照所呈現出來的強度與質感、施工 度去做調整。

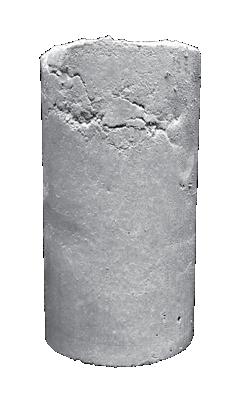

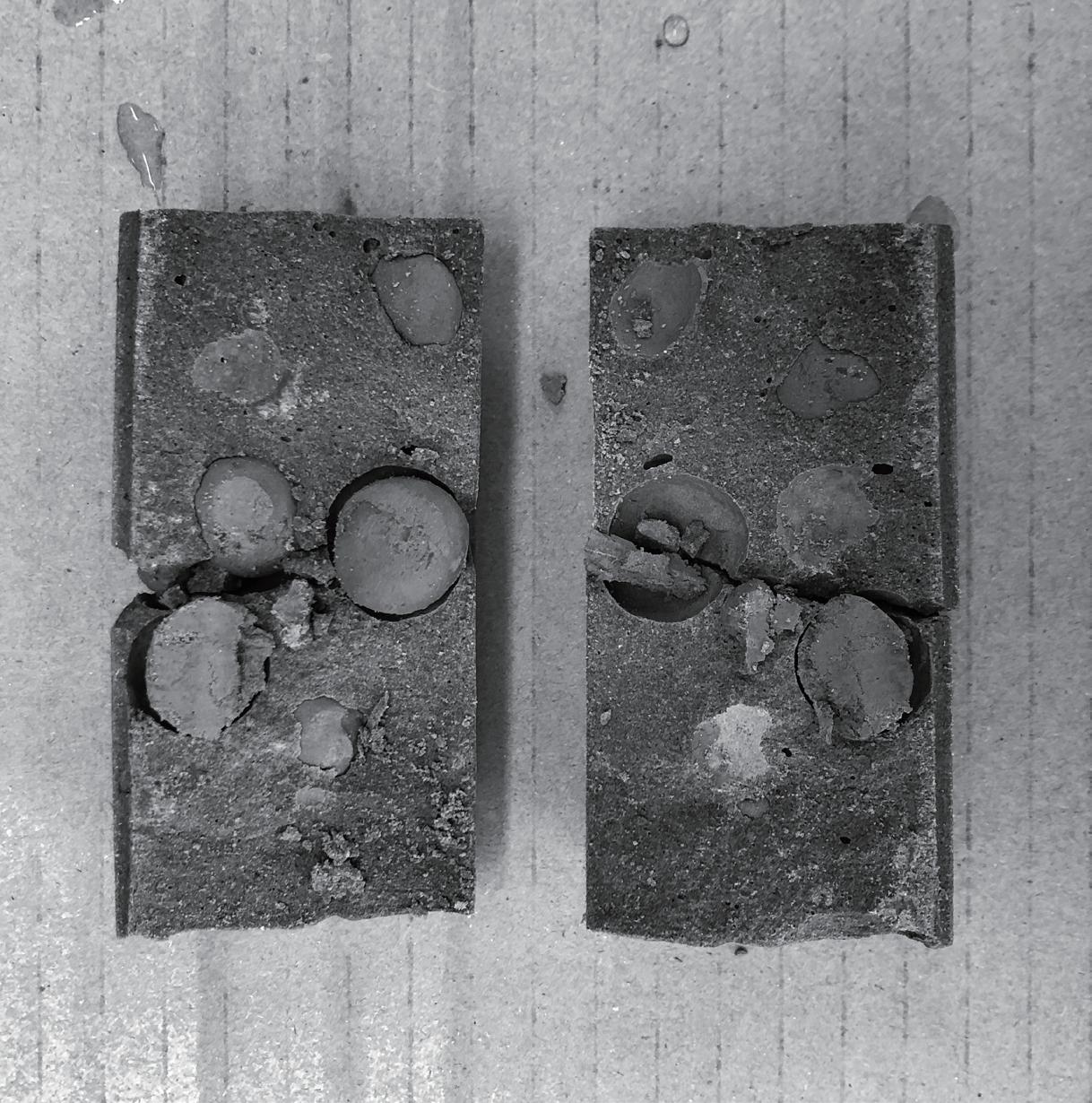

施工度與強度 材料試驗_01

第一階段測試所使用的土,是採用黏性 較高的陶土做為原料測試,分別測試了 陶土與水泥不同比例混合,灌出直徑5 公分的圓柱體。一方面測試材料的施工 度以及成形之後的試體抗壓強度,在實 作的過程中,也了解到陶土的黏性比一 般的土壤來的高,讓我們在測試施工度 時發現當土壤比例過高同時水又添加的 不夠時,會導致整體施工度下降,最終 實驗結果也促使我們尋找施工度較高的 土壤來測試。

陶土與水泥比

紅土與固化劑 材料實驗_02

製作過程中透過大量試體的比較,其中 包含兩種形狀,分別是圓柱及方塊磚, 而混合物則是包括過篩紅土、陶土、水 泥、土壤固化劑、燒製陶土球、上述物 件透過各項比例的調整,呈現出差異, 協助選擇材料發展及運用的走向,其最 大目的也是為了找出能夠符合較佳的強 度以及材料表現性的混合比例、同時也 帶來一些在混和構築上的靈感,進而幫 助思考。

也從過程中發現紅土與水泥體積比在 4:1的狀態下是最適合施工與最少水泥 用量並能達到同樣效果的比例,而其他 的試驗,部份是想測試不同土壤摻雜的 質感與紋理,最終皆以4:1為操作比例。

紅土:水泥 4:1

陶土:紅土:水泥

(分層)

1:1:1

陶土:紅土:水泥

(拌合)

1:1:1

紅土:水泥 1:0

陶土:紅土:水泥

(全拌合)

1:1:1

紅土:水泥 1:1

陶土:水泥 1:1

紅土:水泥 1:2

紅土:水泥 2:1

化學作用與變化

加入土壤固化劑狀態

起初的測試將土壤直接加水泥攪拌灌注,測試結果則是土壤跟水泥的物理特性無法緊密結合, 所以利用土壤固化劑來改變兩項材料的帶電特性,才可以使兩項材料完整結合,以加強水泥與 土壤之間的連結性

Fig.4 土壤固化劑 宏祖企業有限公司

/Source : https://www.hzton.com.tw/pdt68415.html

拌合方式與比例

土壤與水泥拌合

其中水泥跟土的比例為1:4,為測試出來最少量的水泥摻和,這個做法可以讓土不用經過燒製 硬化這道加工,也同時回應了減少工業化製造的可能性,進而減少能源的消耗,讓材料本身具 有經濟效益。

複合性構築

異種材質拌合實驗

在過去有限的構築技術下,大部分建築 都是透過當地材料做為來源,並且透過 物理性黏著的方式,製造出磚及牆,同 時,當地的材料能夠回應氣候與文化, 這些農村建築材料的構成間接反應了物 理性構築的純粹形式,以及工藝材料的 複合性,例如:竹夾泥牆。

現代與土相關的構築方式,皆是透過模 板純粹的垂直夯實,本質上運用了土壤 的特性,這種作法成功地展現出土壤的 魅力,卻也忽略了土壤的潛力,進而減 少了夯土構築的多樣性。未來如何再去 定義所謂的夯土構築?透過ETH的案例

啟發我們思考的方向以及構築模式,預 期透過「混和構造」以及「結構翻轉」 的方式來優化製程,並重新定義新的構 築系統,當此種夯土構築的製造與效率 提升後,或許就可能產生具自主性的建 築類型,進而減少建築水泥的使用量。

透過水泥與土的不均勻混合製造,在這個意外的結果之下,開始思考不同材料之間的適應性問 題,同時也思考著,夯土構築的翻轉可能性。

階段成果概述

思考轉換

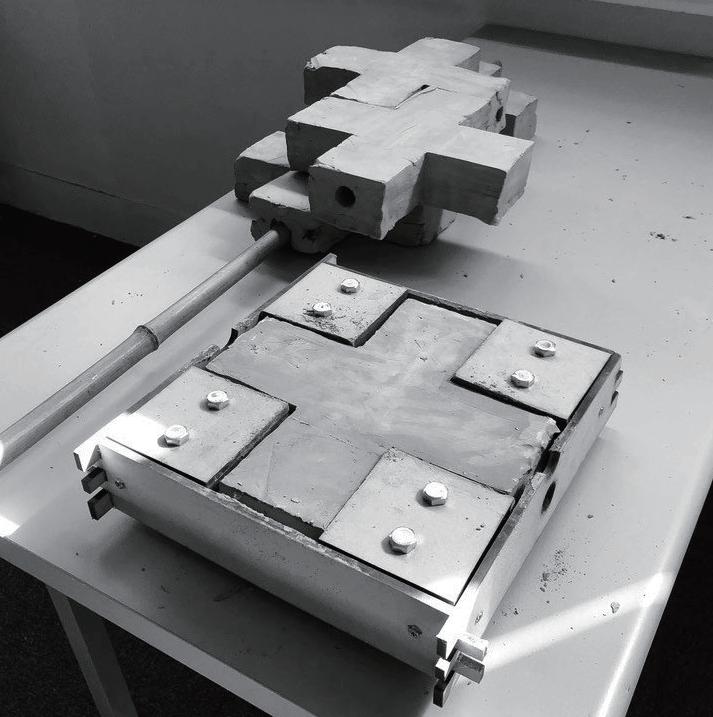

透過材料試驗,一方面了解土壤的特 性,以及夯土的方式去將模具填實,同 時透過模矩化去製造十字型的土磚,以 達成物理性的構築,磚頭內透過預留孔 洞,可用於接續磚頭的操作空間,同時 十字型,是為了能夠在疊砌時,產生更 多變化,賦予材料轉化個性,並透過「材 料可替代性」試圖探討都市環境中,建 築立面的永續可能性。

透過3D列印製作模具,製造出不同於 過去,具有可使空氣流通的磚頭,同時 磚頭具有卡榫的設計,能透過物理性的 構築方式去做疊砌。

所思考的皆以土本身的材料性潛能如何 被呈現出來,或是有什麼樣新的可能 性,從原本土的黏性,到最後重新回到 以結構系統來看待土壤,以回應永續循 環製造的概念。

純粹材料實驗 1

最初期的材料操作,透過直觀的填土以及物理性的組構方式製作出十字形的土磚,當初土磚是 以陶土製作,所以施工的黏性非常的高,也間接推導出水量的控制,對於這個實驗的施工以及 強度來說是非常重要的一個環節。

階段性成果_01

純粹材料實驗2

第二個材料實驗則是從十字型的土磚下去做改良,透過型態造型的變化,回應對於循環價值的 意義以及探討,從中衍生出造型對於室內溫度的重要性,以及造型對於磚頭疊砌時的影響,同 時來回的影響著這個單元化的設計。

階段性成果_02

最終實驗性的構築則是在重新理解土壤混凝土這項材料之後,重新地用「混和構造」來設計。

方法 目標

從結構性去思考,重新回應或是利用土 壤抗壓的特性,企圖運用土壤抗壓的特 性反向創造出不一樣的空間原型,作為 打破夯土單一向線發展的特性,突破純 粹土壤利用,試圖找出不一樣的潛力。

第二是混合構造的使用,採用可相輔相 成的兩種材料,這種方式一定程度的提 高了土壤混凝土的使用性,而也創造出 有別於傳統夯土牆面的紋理或是結構特 性,創造不一樣的空間樣態,混合構造 的搭配更具技術性的方式,達到深層特 性互補。

思考如何讓預製系統成為一種可行的工 法,也是這次設計的系統目標,預製能 夠真正的去達到優化製造的過程,而這 樣的優化是為了能夠更貼近自主的使 用方式,這樣就能夠預先生產出需要模 板,透過簡單的組裝,同時能精準的控 制材料用量,避免不必要的浪費,回應 前面提到的永續製造的精神。

搗實土壤

透過搗實土壤減少水分的使用,同時保有工作度,以填充整個模具,又能壓實土壤,使土壤的 結構更加緊密。

五金加固

模具五金加固

最終的構築實驗,透過重新理解土壤與混凝土的拌和關係後,重新以「混和構造」的方式為設 計主旨。

實驗性構築

過程

將模板頂蓋作為夯土夯實工具的一部 分,同時減少單次夯土的體積,嘗試透 過優化夯土效率以及方法,同時頂板亦 做為牆體構成的一部分。

透過夯實工具做為優化夯實並且成為完 成面的一部分,形成木頭與土的複合構 造形式,透過木頭來達到懸挑交接行 為,打破原本單一向度的牆體,創造出 有別於以往夯土牆的形式,透過這樣的 懸臂延伸出空間,也是設計還需要優化 的部分。

運用傳統模板組裝方法以螺栓固定中間 的間距,避免夯土過程中膨脹,並且透

過簡化使模板具有疊砌性,可以分層搗 實施工,不必一次完成到很高的高度, 提高夯實的精準度。

這次模具製作是採圓盤鋸手工整切,但 在修正之後,有機會以CNC加工去製作 出更多樣的造型,以嘗試各種不同狀態 複合夯土的潛力。

拆模前

拆模後

製作過程

加工

製作過程中先是模板的製作,以手工裁 切,回應自主搭建的尺度,以及土壤的 續接方式,透過續接版的連接,再繼續 往上增加高度,可以使整體土壤的控制 性更佳,搗實的部分則是要增加土之間 的黏結性以及抗壓等結構作用。

模具製作

提案 呼吸的塔

透過材料試驗所得出那些原先未知的資 訊,拼湊出前面那些實驗性構築的目的 是為了提供使用材料上更為開放的想法 以及態度。

而建築設計所要面對的遠遠不止這些 而已,回到1:1構築上,透過這一學期 對於材料的理解,再次詮釋土壤這個材

料,依現有的施工技術加上安全性去考 量,設計這座混和構造所構築出來的'' 呼吸的塔''。

設計概念

混凝土和土構築

透過複合材料的構築加強土壤混凝土的 強度,同時利用五金加工,以及預埋金 屬鋼管的的施工方式組合構築元素的各 項特性。

其中底層的120公分會採用水泥比例 較高的土壤混凝土,而上層以30公分 為單位往上增加,保留了土壤疊合的外 觀,目的在於呈現材料構築中的過程 性,並回應環境條件下的真實面貌。同 時屋頂採用透明浪板,讓光線能依著時 間,透過不同的角度滲入塔內,而土的 氣候調節特性則可以平衡光線帶來的熱 度,就像是一座會呼吸的塔。

呎 呎 分木合板 模板 3.3cm*2.7cm木角材 模板底部橫向支撐

土壤混凝土 水泥砂漿

4呎*6呎*6分木合板 模板

4呎*6呎*6分木合板 支撐板

3.3cm*2.7cm木角材 模板底部縱向支撐

4呎*6呎*6分木合板 支撐板

正向立面圖

透明浪板 1.27cm*1.27cm鍍鋅方管

鍍鋅方管

土壤混凝土

複合夯土構造可行性

水泥砂漿

呎 呎 分木合板 底板 鍍鋅方管

背向立面圖

透明浪板 1.27cm*1.27cm鍍鋅方管

鍍鋅方管

土壤混凝土

複合夯土構造可行性

水泥砂漿

呎 呎 分木合板 底板 鍍鋅方管

短向剖面圖

透明浪板 1.27cm*1.27cm鍍鋅方管

鍍鋅方管

土壤混凝土

複合夯土構造可行性

水泥砂漿

呎 呎 分木合板 底板 鍍鋅方管

透明浪板

鍍鋅方管

土壤混凝土

水泥砂漿

呎 呎 分木合板 底板 鍍鋅方管

長向剖面圖

鍍鋅方管

木角材 模板轉角縱向假支撐

鍍鋅方管

呎 呎 分木合板 底板

木角材 模板底部橫向假支撐

呎 呎 分木合板 模板

∅ 蓮霧頭

分內螺桿

分螺帽

水泥砂漿

土壤混凝土

20

模板剖面大樣圖

6 3 42

鍍鋅方管 6 3 42

土壤混凝土 模板底部橫向支撐 透明浪板 1.27cm*1.27cm 3cm*6cm

鍍鋅方管

鍍鋅方管

鍍鋅方管

3.3cm*2.7cm 木角材 4呎 4 4 4cm 4:1 1:3 *6呎*6 分木合板 模板

3.3cm*2.7cm 木角材 模板底部橫向支撐 分螺帽 分內螺桿 ∅ 蓮霧頭 水泥砂漿

3.3cm*2.7cm 木角材 模板底部橫向支撐 分螺帽 分內螺桿 ∅ 蓮霧頭 水泥砂漿 3.3cm*2.7cm 木角材 4呎 4 4 4cm 4:1 1:3 *6呎*6 分木合板 模板

4呎 *6呎*6 分木合板 模板

4呎 *6呎*6 分木合板 模板 土壤混凝土 模板底部橫向支撐 透明浪板 1.27cm*1.27cm 3cm*6cm

鍍鋅方管 3cm*6cm

鍍鋅方管 3cm*6cm

大四實驗性構築組期末成果 預算

1 3cm*6cm鍍鋅方管(含 工帶料) 組

構築元素的多元角色

"Investing in local industry can, though, eventually give material supply chains the economic basis to become cleaner, making a long-term positive change to a community’s material flow."

— Dirk Hebel , The Vernacular Rediscovered: Applying Local Construction Technologies and Materials in Ethiopia

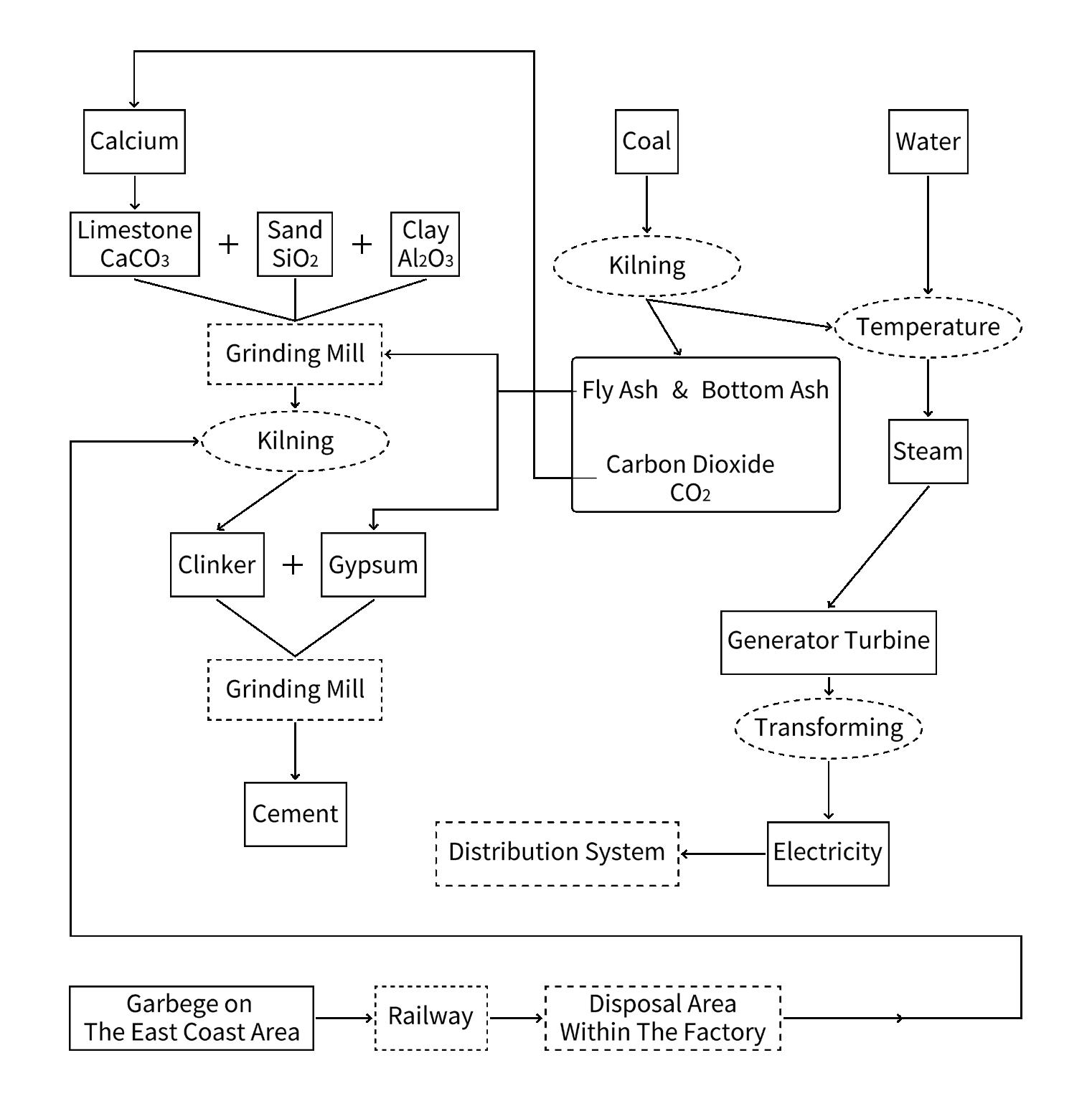

水泥產業的多元角色

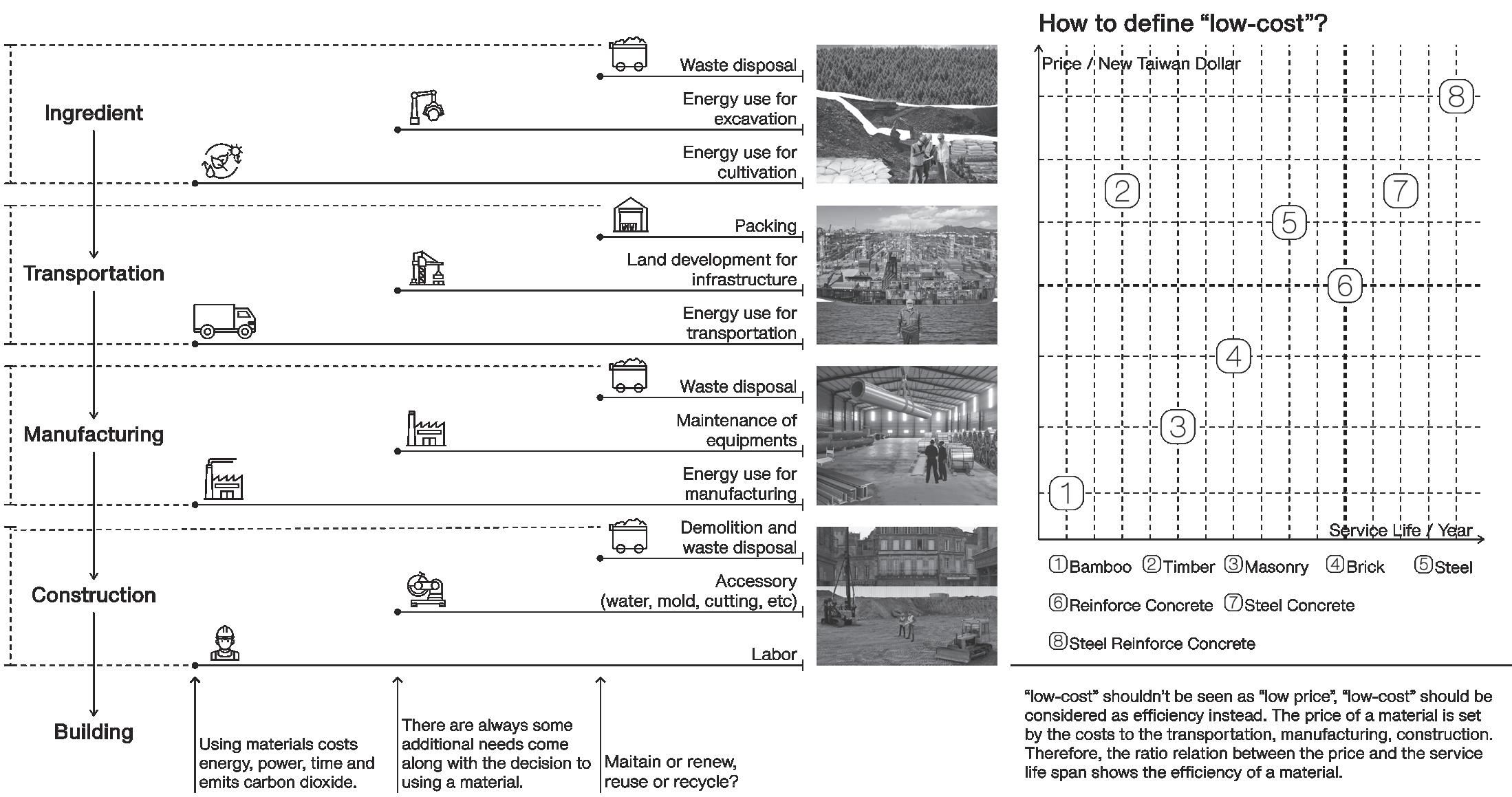

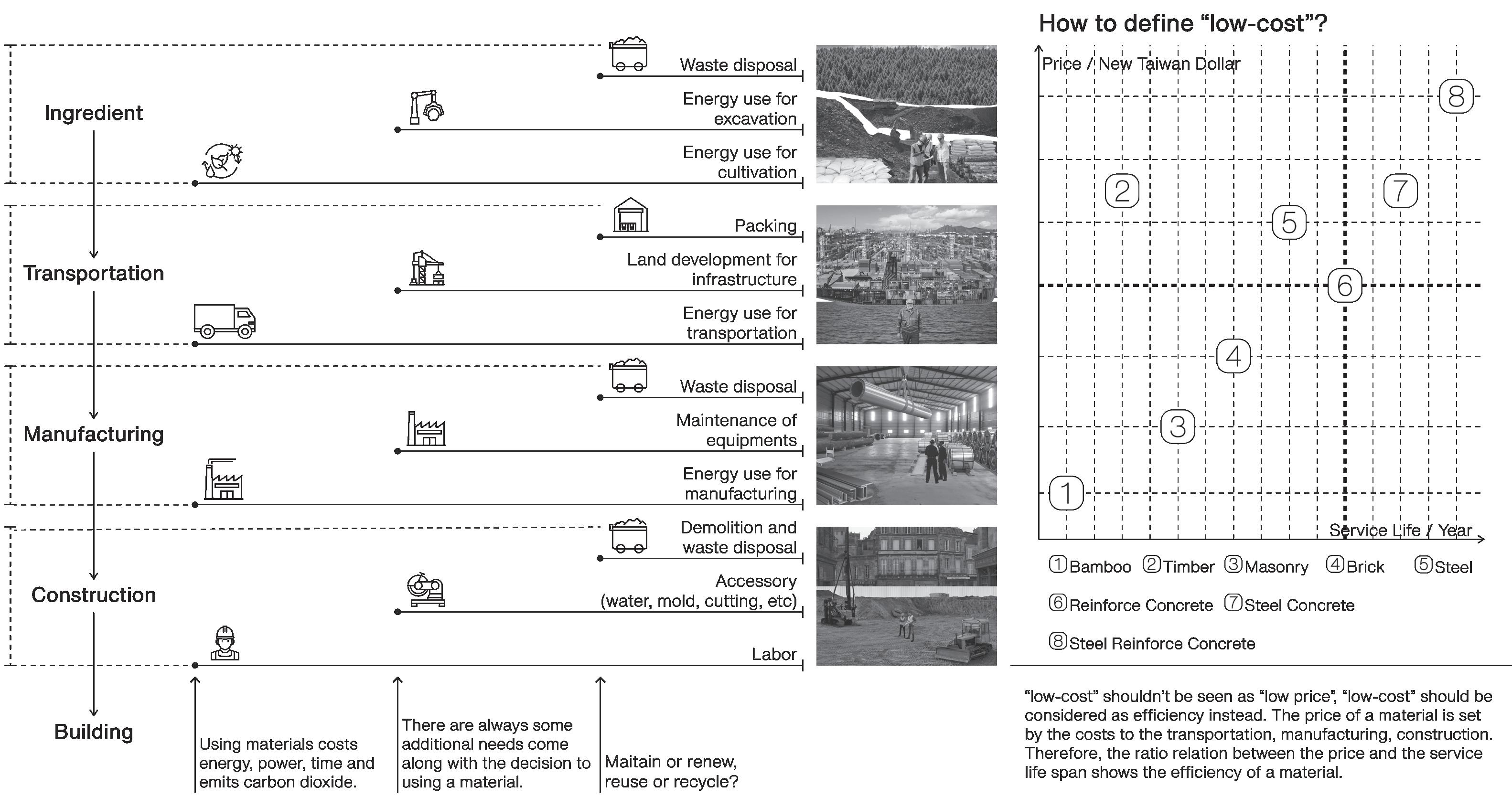

材料如何被使用又去往何處

在混凝土的生產過程中所產生的碳排放 與環境破壞,與因其不可逆的成形方式 而引起的廢棄物料處置麻煩都在在與當 今關於環境永續責任的價值觀悖離。混 凝土的構築方式像是一把雙面刃,在無 法輕易放棄使用它的情況下,又不能忽 視它所帶來的負面影響。我們當今能做 的,或許就只有盡力減少它所產生的負 面影響、想盡辦法去平衡混凝土所帶來 的效益與破壞。

尤其是臺灣,在自給自足的原料產業鏈 之下,單為了純粹的永續面議題而放棄 了混凝土產業的發展,所帶來的負面效 果似乎反而會比繼續使用混凝土所來 得更多。臺灣無論是在經濟上或是環境 發展上都暫時是無法棄混凝土產業於不 顧。如此一來,我們得轉向專注於優化 混凝土的製造過程。

「 協同處理 」是一種將一條生產鏈的廢 棄物作為另一條生產鏈的能源或材料的 思考系統。近幾年來囿於再生能源的普 遍性遲遲無法提升,於是許多人開始將 目光聚焦於協同處理的思維於既有產業 模式之上。而建築物的上游生產鏈—水 泥產業,也是開始採用如此思維模式的 其中一項產業。

這樣的思考方式,也應該被套用在下游 建築物營造的生命週期循環上。傳統的 建築產業是一條直線性的生產鏈,如 今,在營造資源逐日消耗的情形之下, 建築設計者也應該開始納入協同處理的 設計思維,在使用每一項材料的時候, 都思考過這一項材料在完成第一個生命 週期之後,能否進入到下一個階段繼續 發揮價值。

構築方式的政治意義 本土材料

無論是磚構造或木構造,建築物的基礎 的構造都必須用混凝土來處理,也就是 必須要採用水泥來作為基本的材料元素; 除了基礎的構造以外,就算採用鋼構能 夠建造摩天大樓,但建造到一定高度之 後也需要使用混凝土的垂直服務核來維 持整體建築物的剛性。

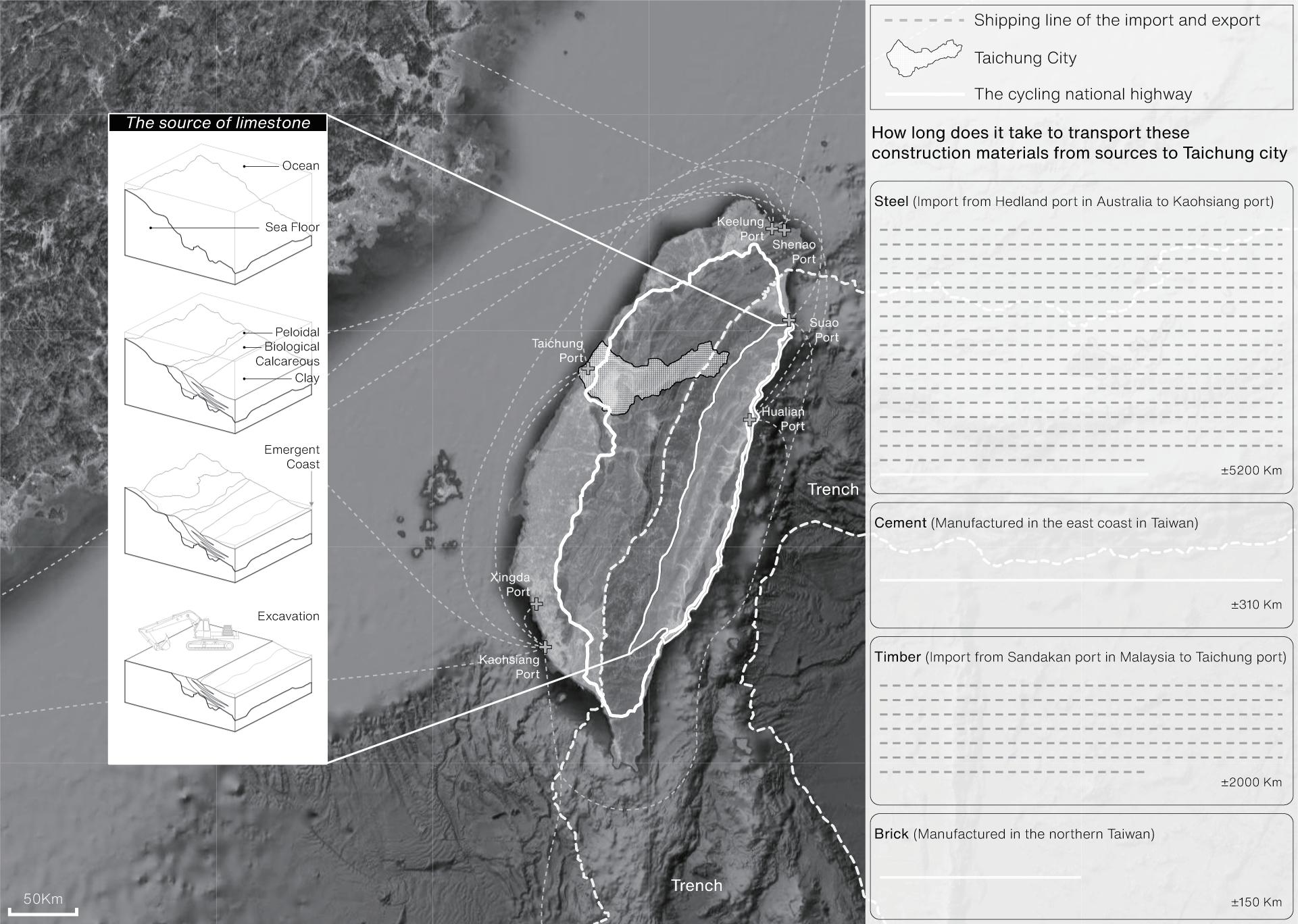

水泥的使用量如此之大,但是其原料卻 是因為成形時間長遠而有限的沉積岩— 石灰石。石灰石是由海水與氣體的化學 沉澱結晶和生物遺骸,在淺海地區日經 月累地沉積而成的岩石,並在板塊作用 之下被抬升到海面以上,而成為人類觸 手可及的一項資源。

對於臺灣這個島國來說,構築的方式是 一種能影響政治利益的經濟體系。針對 能夠自給自足的水泥產業而論,放棄這 項產業對於人民所帶來的負面影響,將 遠遠大過水泥產業對於物理環境的破壞 而對於人民所能帶來的負面影響。

放棄自給自足的模式,就等於會被更加 龐大的經濟體有所箝制,讓國家的建設 發展計劃受限於他國的左右;反之,善 加經營自給自足的模式,這項系統除 了能夠常態性穩定建設的成本以外,也 能作為幫助建造國家基礎建設的國家資 源,令國家在營建以外的方面上,也能 夠擁有獨立而完整的成熟度。

Fig.2 石灰石的生成與各項建築材料所需耗費的交通資源

由採集到生產 理想的新系統

之所以利用石灰石這種岩石來製成水 泥,最主要是要利用其中所含的碳酸鈣 來和其他元素產生反應,去生成高度剛 性的結晶體。也就是說,水泥的基本原 料可以追溯為碳酸鈣。而依照石灰石的 成形原理,我們能夠明白其中的碳酸鈣 大多都是由大量堆積的生物遺骸所提供 的,因此,若能夠製造大量的生物遺骸, 也就能夠提供水泥大量的生產原料。

農業所發展出的養殖業,除了大量產出 食材外,也大量產出相對的生物廢棄物; 臺灣的養殖蚵產出量為世界第六,而每 年也就有相對大量的廢蚵殼蔓延在西海 岸上數十公里。

我們能在此採用協同處理的思維方式, 將養殖業的廢棄物循環利用為水泥生產

的原料,此舉不只能夠保留自然山脈景 觀,也能夠省下開採岩石的機具所需要 耗費的大量能源,使水泥材料的可持續 性向前進步。

在考古學上,舊石器時代進入到新石器 時代的里程碑即是農業的出現,此後, 人類的文明發生了巨大的典範轉移。

若當代的工業生產系統也由開採的原料 取得方式轉為自我培養的原料取得方 式,那麼整體生產線的線性型態就有機 會被重新思考。為了要回饋原料的生產 形式,生產線就有了該被思考循環的機 會,以此,營建的方式與營建的材料組 合都可以被重新審視、調整到對於整體 生產系統有力的狀態。

Bed Shell

Reuse for allowing oyster larvae to embed

Oyster

For sale

Upper Shell

Abandoned

多元牽涉

材料的成本不只是金額

建築師需要考慮的能源消耗除了材料上 的,也應該有過程上的。若是選擇採用 非進口不可的材料,除了建造時運輸而 來的交通要消耗一次人力與交通工具之 能源,往後維修的時候也得要重演一次 這一番舟車勞頓。

為了建築物的成本以及日後的長期養護 方便性,建築物的材料應該源自本土, 這樣的生產模式也同時保證了材料運輸 成本的降低,和建築物在未來的養護上 的方便;除此之外,它也能夠更深地連 結建築物與本土文化之間的關聯性。

全世界的資源有40%為營造產業所用, 對於21世紀的建築設計者來說,考慮 建築設計的方法或許該暫時將目光由形 式語彙與表現風格上移開,而試著考慮 材料本身的性質,到底能夠為建築提供 多少潛力?對於材料的掌握度關聯到許 許多多的營建成本、建築學上的類型、 在地的文化資源,甚至是政治和社會上 的利益;材料的運用不單單只是表現的 外皮,更可以是一層深度的思考系統。

營造可以是消耗大量資源的龐然巨獸, 也可以同時是斬除這些浪費行為的利 刃。我們需要去思考一個完整的體系, 將當代不斷製造問題的龐然巨獸優化為 與人類合作對抗自身問題的利器。

Fig.4 採用一項材料時,究竟會消耗哪些資源?

材料的使用效率取決於如何加工與分割 創造低成本的材料

構築的形式是否可以被回收再利用?再 利用其所包含的材料性質、力學關係?

是值得思考的,能不能夠透過一種構築 的形式,在基地上為了下一座建築物的 營造留下可再利用的既有物?

整體建築物的生產,應該在建築設計 時,也開始思考構築在完工之後的下一

步,是否能夠回饋於最源頭的原料資源?

或是以協同處理的方式流向另外一項生 產的需求鏈中?以期完成一套更完整的 生產關係線,減少整體建築產業的廢棄 物、完成一套更有效率的系統。

構築的臨時性指的不是構成使用時間的 長短性質,而是構築系統的可拆解性。

構築的臨時性指涉一個構築系統是否處 於一個可以被完整拆解、而投入下一個 使用階段的狀態。因此,一座臨時性的 建築也可以是一座矗立百年、六十年的 建築物。

本組認為若要達到構築的臨時性,建築 物勢必得要以架構系統的方式來組構。

然而,架構系統的建築物是不完整的。

除了架構系統以外,此形式的建築構築 還需要面材的介入,才能夠完整成為得 以使用的建築。如此,這些面材要採用 什麼樣的材料、什麼樣的構築方式,是 一項我們可以專注深入討論的題目。

Fig.5 臺灣建築法規中所規定的各項材料之每坪造價與使用年限之相互關係

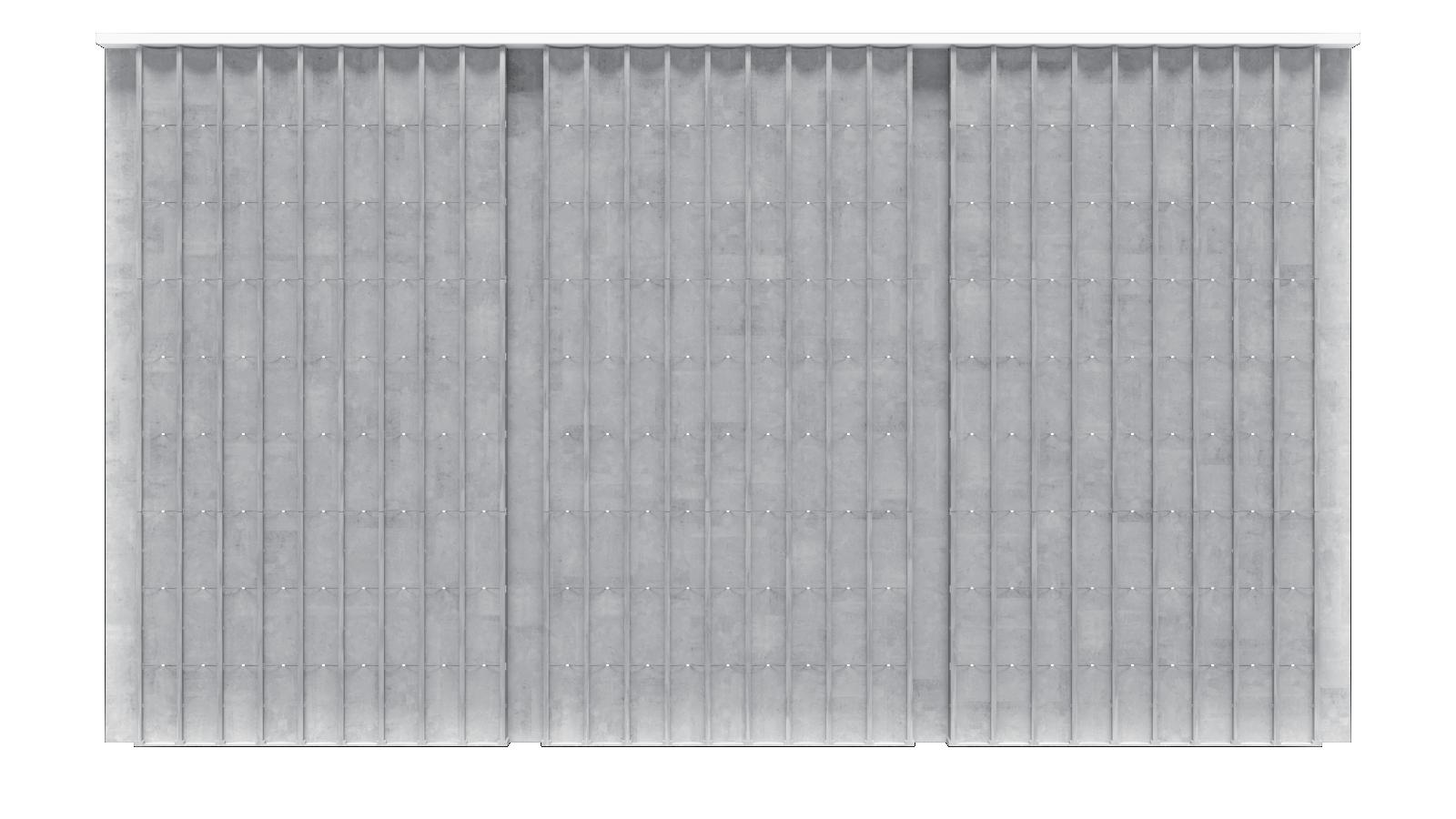

預鑄混凝土

工法與新的建築形式

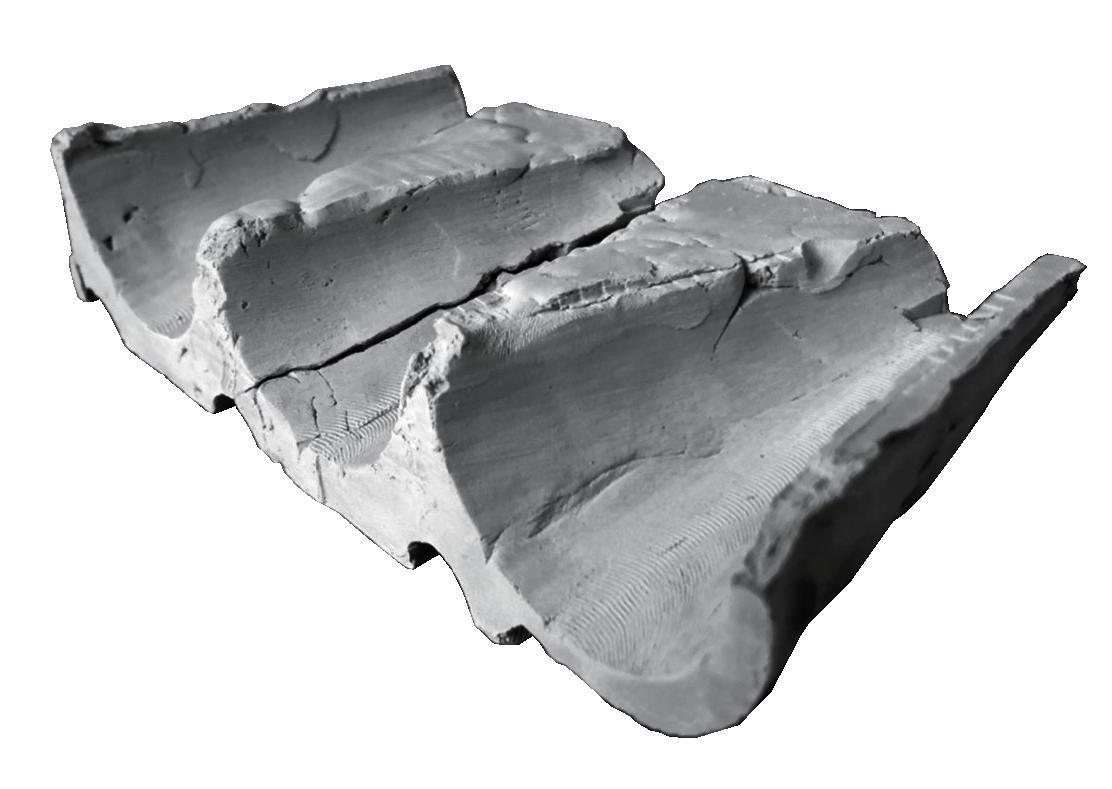

預鑄混凝土工法將混凝土的灌漿成形構 築方法,轉變成一種單元式的構築行 為,如此一來,混凝土構成的建築物也 可以由類似架構的拼裝方法組合成立, 以達到一種近似於臨時性的構築狀態。

然而,混凝土的本質與鋼鐵不同,在拆 解以後,混凝土並不能像鋼鐵一樣重新 高溫熔化、回收處理。因此,若要成立 混凝土的臨時性構築,預鑄的形式成了 探討這一主題的關鍵。至今為止,混凝 土的預鑄思維,皆只是單純地將過往的 澆灌工法能夠成形的建築體加以分割之

後,分別開模灌注,再一一拼組裝起來。

如此一來,預鑄混凝土工法與傳統澆灌 工法最大的不同,也不過就是綁鋼筋、 澆灌的地點不同罷了。

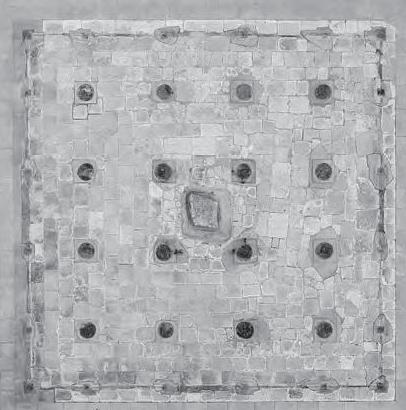

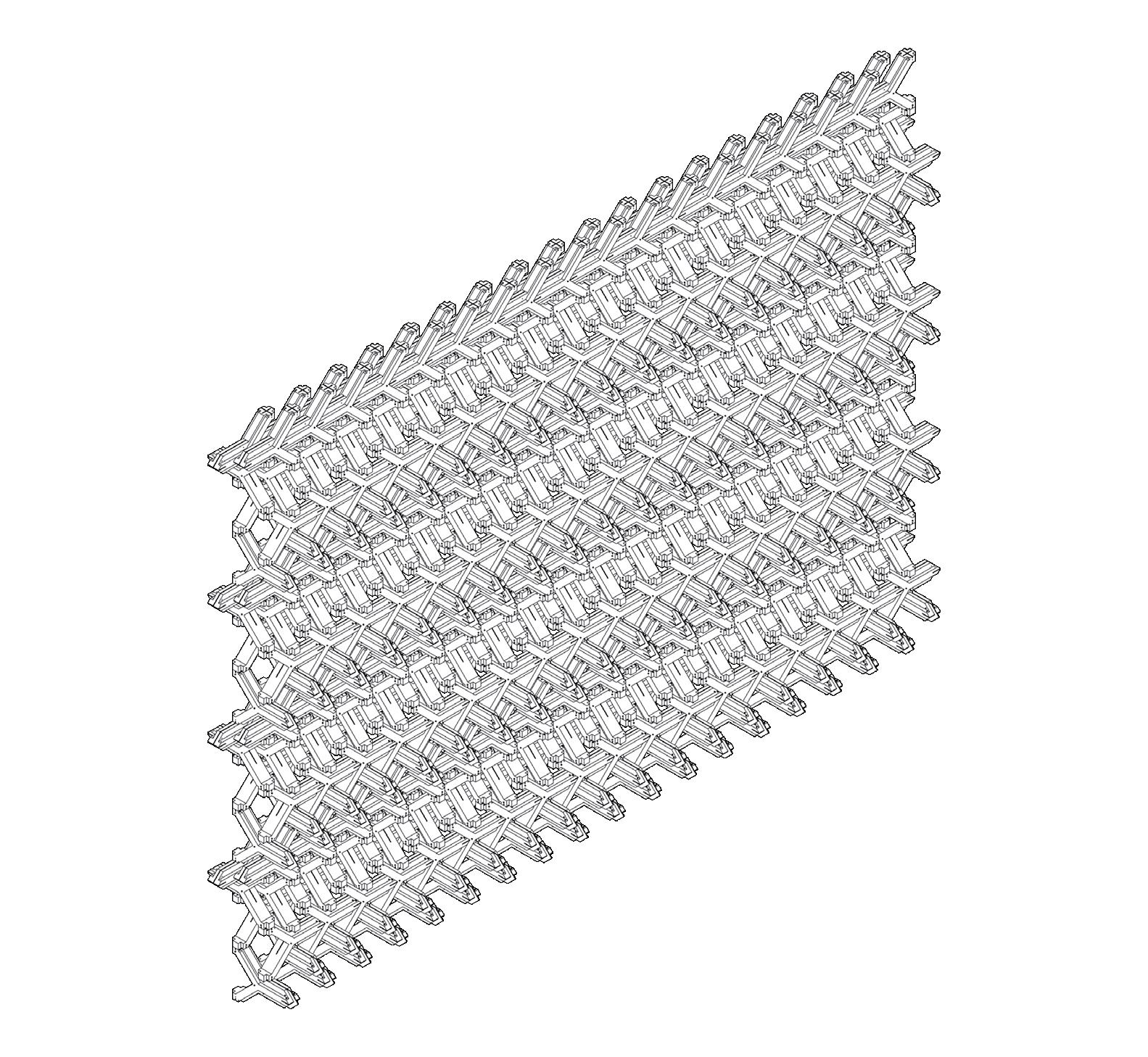

過往由大體而下分割細項的預鑄思維, 或許應該被改變,改為發展一種具多元 潛力的預鑄單元形式,將我們的目光放 往小型的部件,藉由小部件的設計,以 單純且具適應性的形式去往上衍生不同 於以往的建築物形式。

可調適性的元件

單元化與品質控管

以單元化的小型混凝土預鑄部件,去互 相拼裝成大的構件將提供我們得以回收 混凝土構築的機會。過往的混凝土澆灌 工法讓拆除工程只能夠訴諸於破壞性的 拆除,然而,以部件去堆疊、拼裝而成 的構築,能讓拆除工程在保留單一部件 完整性的情況下完成。

單元化的小型混凝土預鑄部件也提供一 項回收使用上的潛力,那就是品質控管 的檢討。拆除之後的部件經過適當的抽 樣檢驗之後,能為再利用的新構築提供 實務性的價值。單元化的預鑄工法將提 供我們更彈性的材料與構築管理形式。

將預鑄混凝土的部件接合方式歸納,整 合出最單純的通則,讓預鑄混凝土的部 件形式單純化,能夠省下過往為了不同 形式的澆灌,而需要消耗的模板數量。

若將部件的形式限縮在個位數,但是部 件仍然能夠提供大可能性的形式潛力, 那麼生產就能夠專注於製造一種堅固、

可長久使用的模板,大量生產單純的混 凝土部件,去服務各式各樣的需求。

混凝土作為複合材料的限制 結構行為

在發展設計的過程中,本實驗也顯示出 除了模板之外,混凝土不抗拉力的弱點 也是限制了混凝土形式的要點。

預鑄混凝土的工法也需要在模具內先行 架立抗拉輔助材料、再澆灌成形、再組 立構造。

混凝土的形式不只受限於模板組立的技 術,也受限於我們對於鋼筋等抗拉力輔 助材料的綁紮技術的掌握。這些抗拉力 輔助材料無法在混凝土成形之後才補 上,就算我們能夠使用自由的3D列印 技術,抑或是布膜模板系統來成形各種 自由的混凝土構造,這些混凝土構造在 沒有抗拉輔助材料的幫助下,幾乎都無 法作為建築的一部分所使用。

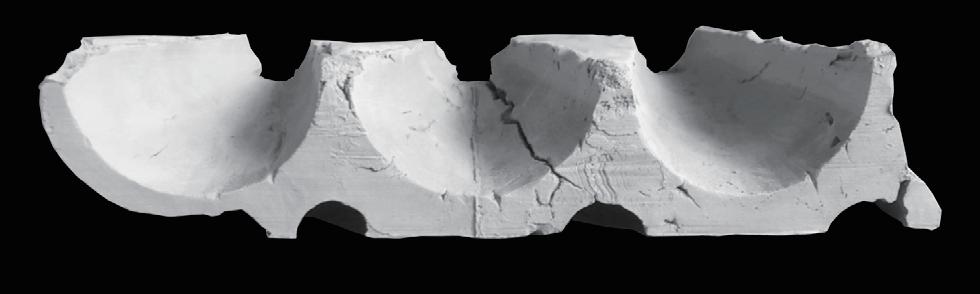

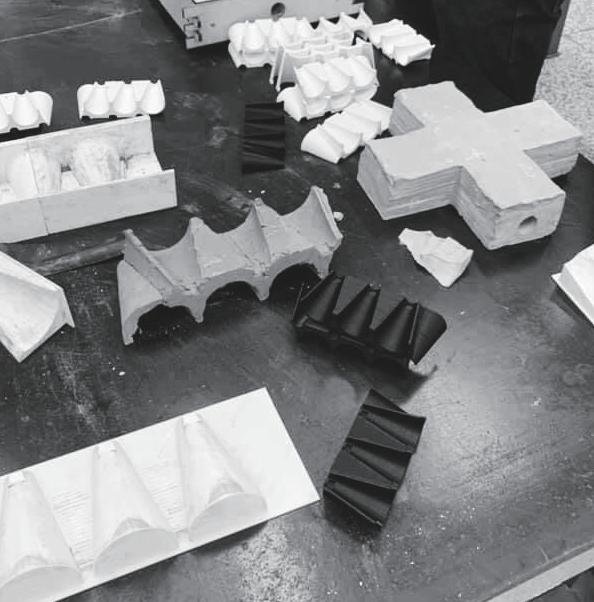

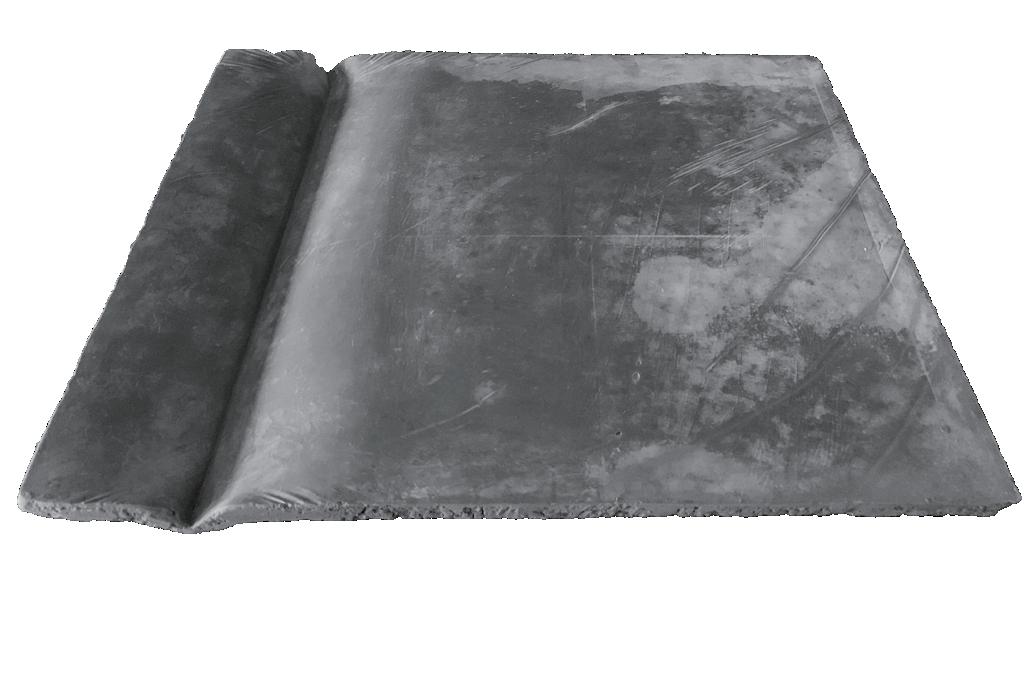

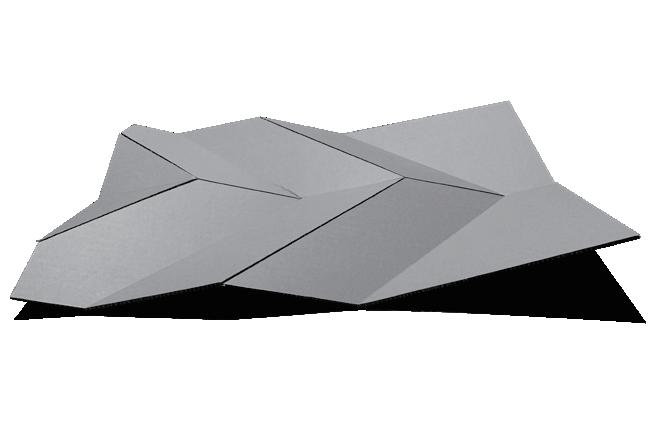

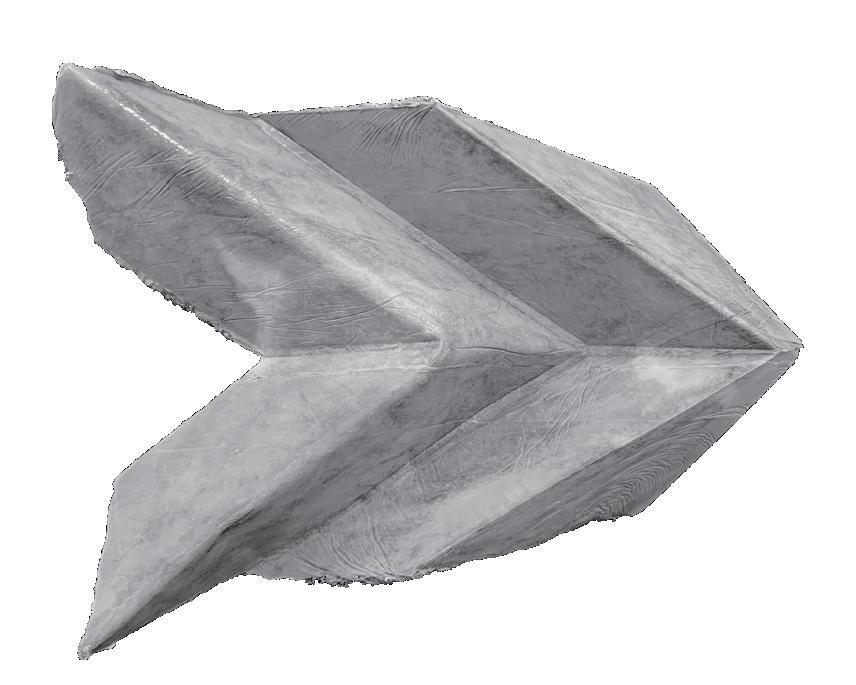

於是,本實驗想使用纖維類的抗拉力輔 助材料,來讓混凝土在加水之後,達到 一種可塑形的似布料狀態,並且在混凝 土還未凝固硬化之前,透過濕混凝土的 狀態來找到一個可利用的混凝土形式。

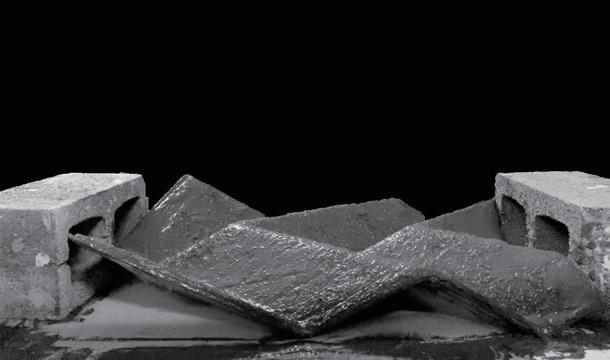

然而,為了塑形的靈活度,混凝土形式 勢必處於厚度不高的狀態,而這樣的特 殊厚度讓本實驗的混凝土構築方法接近 於一種摺紙的方法,透過調整各種波峰 與波谷之間的距離與角度,得以生成各 式各樣近似於摺紙的混凝土薄殼結構。

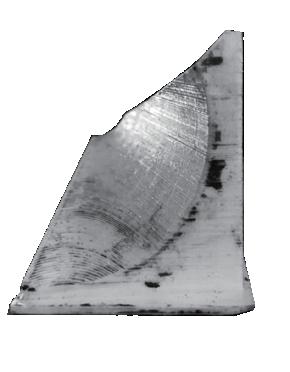

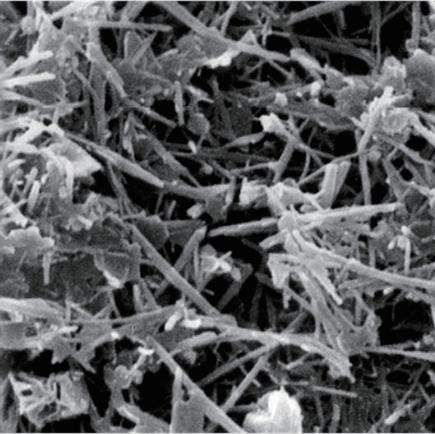

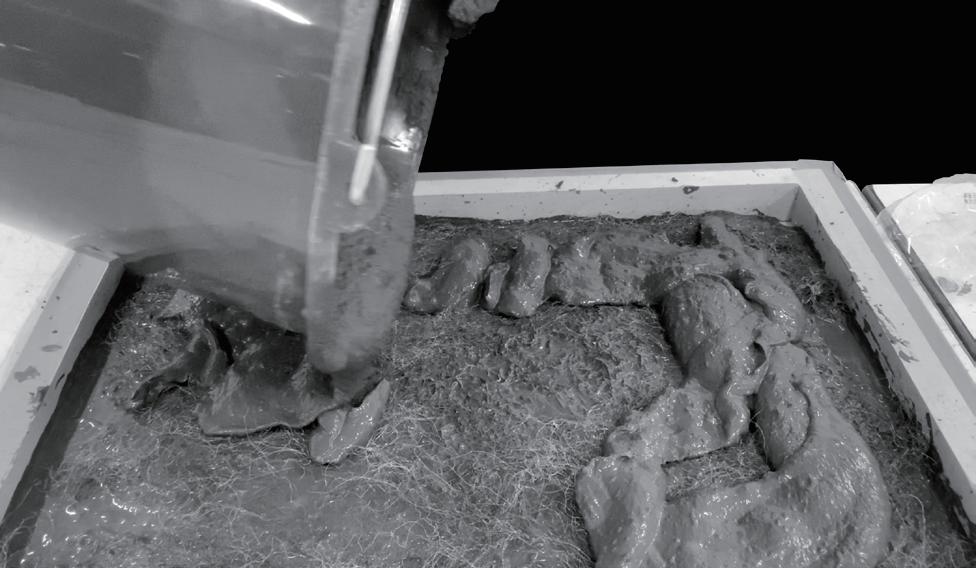

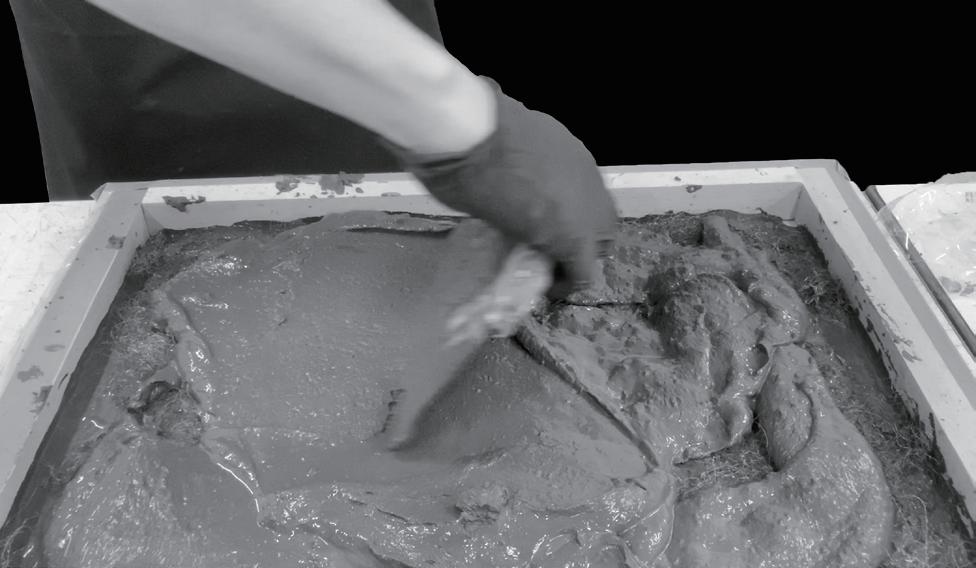

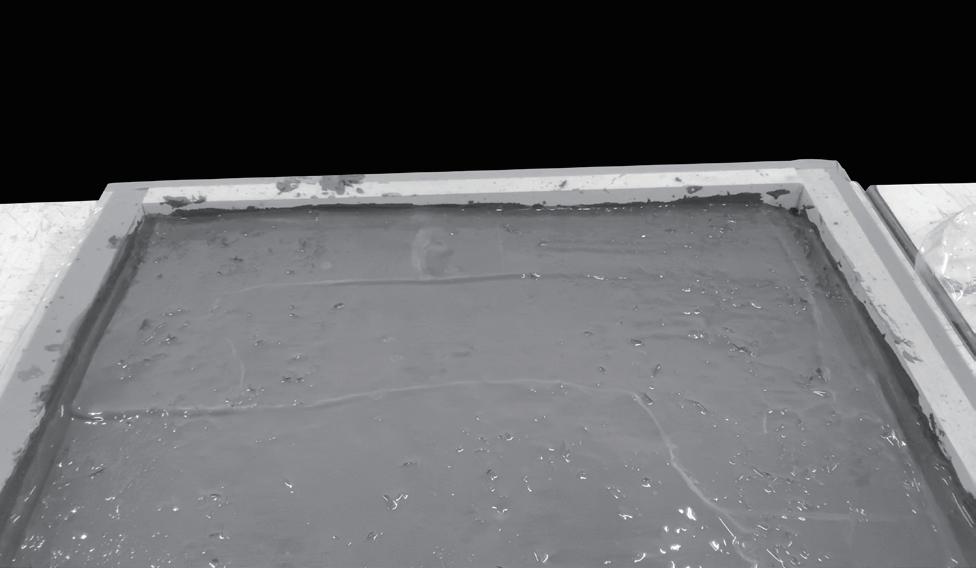

我在濕式混凝土中拌入鋼絲絨,來讓尚 未凝固的濕混凝土達到上述的似布料狀 態,並且進行了一連串的濕式混凝土的 塑型實驗。

混凝土的抗拉強化

Fig.8 與水泥拌合的鋼絲絨,作為混凝土薄板的強化骨材

3

4

Fig.9 手工滾壓混凝土施作法

1 將水泥拌合鋼絲絨

2 加入保護層之水泥厚度

3 將保護層之水泥與混合鋼絲絨之基底滾壓密合

4 靜置20分鐘

5 在模板框架底部置入可彎折之底板

6 將底板彎折,帶動靜置20分鐘過後的濕混凝土變形

1 測試濕混凝土的彎折極限。在可變動的底板上滾壓濕混凝土,靜置20分鐘

2 20分鐘後,將底板變形,彎折濕混凝土薄板至45°,靜置直到凝固

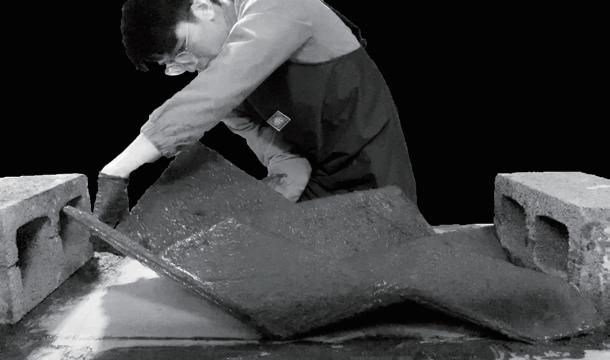

應用施作測試03,且自行設計彎折底板

1 以蜂巢紙板作為可變型底板,在其上滾壓濕混凝土,並靜置20分鐘

2 順著蜂巢紙板被切割出的造型彎折濕混凝土

3 以空心磚之凹洞固定造形

4 靜置變形之後的濕混凝土直到凝固

單面澆灌薄殼 預鑄混凝土

薄殼預鑄混凝土組合之爆炸圖

M5平頭螺絲& 六角螺栓

M5平頭螺絲& 六角螺栓

以最少的材料完成更多的形式 靈活的模板系統

更有效率地使用模板就是更有效率地使 用混凝土。傳統所使用的模板系統,大 多是以筆直的、水平的材料與方式組構 而成的,因此,傳統的模板系統所生產 出來的混凝土也多為較無結構特性的平 版抑或是矩形系統。

若是擁有一套靈活的模板系統、能有辦 法快速地配合所設計的形式找到最有效 化的結構形式,就能顛覆傳統模板所擔 任的角色,使模板的功能同時也成為界 定結構系統的介面,而非單純地服務被 人所設計出來的形式。

而當設計者試圖回過頭去駕馭這種模板 所能產生的結構特性與空間設計之間的 關係時,一種特殊型態的建築也就能夠 誕生。

以上的材料測試,以拌合鋼絲絨的濕混 凝土與模擬摺紙系統的單一底板去測試 這種特殊的似布料濕混凝土的可塑性, 作為之後設計發展的可行性依據。

成形之後的1公分厚薄殼混凝土也確實 在鋼絲絨的幫助之下承受了一個人的重 量,不過,這也是因為透過摺紙的形式 而賦予了薄殼混凝土結構上的剛性特性 的緣故。

本實驗透過上述斬獲的結果,稍微證明 且提供了一種模板與抗拉力輔助材料互 相合作的形式生產方法的展望。透過這 樣的方法,不只能夠降低模板的消耗, 也使得混凝土的構築方法更加接近它自 身流動且自由的材料特性。

模板系統

消失於建築之中的構築行為

混凝土的施工方法與其他構造的施工方 法之間最大的不同,就在於混凝土的施 工方法中有「模板工程」一環節需要被 執行。模板的組立需要耗費大量的工時 與資源,也產生許多廢棄物;但是,模 板工程除了協助混凝土的成形以外,對 於建築就沒有進一步的影響了,而模板 系統的組立構造,也會隨著建築物的完 工而消失於基地中。

使用模板澆灌之後的混凝土,經常還會 對混凝土的表面做完成面或立面的施工 處理,這一行為使得混凝土在構築之中 經常處於一種本質被掩飾的狀態,讓混 凝土在建築中常常只是被視為需要被隱 藏起來的結構體,或是鋪上另外一層材 料的基底。

當使用混凝土作為建築物的材料時,就 必定得採用模板系統,在一個程度上,

我們可以說模板組立的系統也是混凝土 工法的本質,我們能不能夠讓模板更多 的參與到建築之中?除了構成形狀之外, 成為一種結構、完成面或是控制建築物 理環境的系統?

如同水泥的生產鏈開始帶入「協同處理」 的思維方式,模板系統應該在建築設計 中擔任更多元的角色,以達到更有效率 的使用情境。

當模板不再消失於建築之中的時候,就 是往更有效率的構築前進的時候。

Noel Restaurant, Junya Ishigami 案例參考_01

石上淳也(Junya Ishigami)在2013 年,於日本的山口縣設計了一件私人住 宅案。對本組來說,這件案子揭示了另 外一種思考當代構築方式的典範。

這件案子位於偏僻而富有歷史脈絡的鄉 村,當地的街道維持了古早時的形式, 古時的街道無須考量汽車的通行,因此 街道窄小而僅能容納人和小型現代交通 工具的通行;除此之外,街道面上皆保 留了傳統的鋪面材料,因此也不容許載 重過大的車輛行經,避免壓壞這些鋪面 材料。基於以上緣故,構築用的材料的 交通運輸方式被侷限地非常少數,因而 使成本變得較為高昂。

在這樣的情況下,建築師就必須盡可能 地減少交通運輸的次數以控制預算。於

是,在這件案子上,除了不可或缺的混 凝土外,建築師決定完全捨棄掉傳統模 板系統的使用而發展一套新的澆灌方式。

這件案子的開挖不是為了要澆製基礎或 地下室,而是直接澆製出整棟建築物。

在確立了結構系統的柱位關係之後,直 接在柱心放樣點上往下開挖,開挖完成 之後,以夯土的手法將柱位開挖點周圍 的土壤夯實,並且塗上當地用以強化夯 土古蹟的定型防水塗料穩固整個架構, 接著埋設預鑄的基礎,並往上接續整棟 建築物的鋼筋綁紮,最後,進行混凝土 灌漿。灌漿共耗時8小時,只灌漿一次 就完成了整棟建築物的構築,在完全省 去了大量的模板的運輸外,同時也最少 化了混凝土預拌車進場的次數。

Fig.13 澆灌的混凝土(上)與開挖的洞穴(下)

案例參考_02

Bruder Klaus Field Chapel, Atelier Peter Zumthor

彼得.卒姆托( Peter Zumthor )在設 計布魯登.克勞斯填園教堂( Bruder

Klaus Field Chapel )的時候所採用的構 築方法,展現了模板這項構築元素一種 不同於以往的詮釋方式。

這件案子直接採用基地附近的木料來用 作模板,當地寒帶的氣候孕育出了硬直

的松木木料,而建築師直接運用這種木 料的特性,一次將木料以原始的生長長 度搭起高四層樓的內層模板,並且將混 合了當地黏土的混凝土一層一層地以另 外一層外層模板依著內層的松木模板以 相似於夯土的手法澆灌起來。

隨後,在12公尺高的混凝土外牆都澆 灌完成之後,移出內部松木模板的方式 是放一把火讓這些木料燃燒三個星期, 直到燒成灰燼。

這樣的動作其實就是在建構鄉野中常見 的土窯。一如古早時,以黏土所製作的 瓷器都以這種土窯燒製成形,這座教堂 的外牆混凝土中所含有的黏土成分,也 因為這座教堂內傾的倒漏斗狀剖面形式 與松木模板燃燒所蓄積的熱度而產生化 學變化,使得這些黏土就像是瓷器一般 變為更加堅固。

這層內部松木模板的使用,是一種非典 型的建築構築思維。從一開始採取自然 的在地材料與工法之外,也運用基地條 件下所生長的特殊木頭來作為建築物的 形式由來。最後,這放火的動作不僅止 於致敬了傳統的田野窯燒工藝,也讓模 板的角色由塑形的輔助角色成為完成建 築結構的整合角色,讓模板真正與建築 的構築完全息息相關。

建築是模板的形狀還是混凝土的形狀? 非典型模板系統

混凝土建築的形式經常取決於我們對於 模板組立技術的掌握度而決定,看似型 態自由、造型多變的混凝土,其造型實 則掌握在我們對於模板的了解。

這個設計提案想要盡可能透過混凝土因 為透過大量的水來組成,而近似於一種 液態的特性來找到混凝土的「形」,並 且透過將這樣的「形」加以構築,使得 混凝土能夠最大化地降低對於模板的依 賴,並且能將模板與自身的角色對換, 讓模板來配合混凝土的特性而被使用。

本實驗將這種混凝土模板的組立設計成 無需拆模的狀態。混凝土模板作為完成 面,觀者能夠透過這層表皮瞭解到這樣 的形式是取決於混凝土本身的特性而完 成的。透過以混凝土作為混凝土的模板 的行為,讓混凝土的成形依賴於模板的 狀態,回歸到讓混凝土的成形依賴於本 身的特性的狀態。

除了混凝土與鋼構工法,臺灣的其他替 代性的營建體系都還尚未成熟,以木構 築來說,除了建立本土林場的供應系統, 也需要考慮處理與回收木料的市場系統。

根據上述,若要進行一場典範轉移,將 普遍的建築材料由可被開發殆盡的礦業 材料(如水泥、鋼鐵)轉變為可循環且 短時間內自力生產的材料(如木料)必 定會需要一段轉換期。

這項非典型模板系統的設計企圖將傳統 混凝土工法中的模板使用量降到最少, 讓混凝土工法所牽涉的其他資源量降到 最少,使這些原本作為輔助的材料能夠 發揮自身最大的價值去作為推進自身工 法前進的材料。例如,木頭材料的使用 就能夠不消耗一定比例在成為混凝土的 模板上,而能保住大部分的使用比例在 作為木構造而使用上,使得營建體系典 範轉移的過程能夠更加順利。

木作底板

2.5mm扁鐵件

#4鋼筋 @16cm

鐵件A

木頭角料

預鑄混凝土模板 (內層)

導光玻璃塊

防水矽膠

預鑄混凝土模板 (外層)

澆灌混凝土

抗拉力鐵件

防溢漿海綿條 鐵件B

細部大樣

轉軸馬達 拉升齒輪 木作底座

濕混凝土 膠合彎曲木模板 垂直滑軌 水平滑軌

可彎折關節

模具初始狀態

Fig.15 使用模具彎折濕混凝土

在模具上滾壓出濕混凝土

擠壓出曲率

水平與垂直滑軌並用移動支架

加裝固定件

彎折出一垂直角

彎折出兩邊垂直角

退開滑軌支架

以馬達垂直抬升高度以定義曲率

兩端加裝固定件防止濕混凝土溢出

螺絲

彎折過之濕混凝土與固定件套件

吊掛扣環

膠合彎曲木模板

木作框架

濕混凝土

2.5mm厚定位鐵件

封邊鐵板

彎折過之濕混凝土與固定件套件堆疊示意圖

預鑄混凝土模板 (外層)

預鑄混凝土模板 (內層)

抗拉鐵件

#4鋼筋

鐵件A

鐵件B

預鑄混凝土模板 (外層)

預鑄混凝土模板 (內層)

抗拉鐵件

#4鋼筋

鐵件A

鐵件B

導光玻璃塊

Page Credits

40 Peter van Assche , Architecture & Circular Thinking, 2019 , Amsterdam Academy of Architecture

42 Kanters, J , Design for Deconstruction in the Design Process: State of the Art , 2018

44 Rotor vzw-asbl , Rotor and reuse , Retrieved from https://rotordb. org/en/stories/rotor-and-reuse

48 大和薬師寺 大和本薬師寺 - Biglobe , 創建時東塔基壇俯瞰 , Retrieved from http://www7b.biglobe.ne.jp/~s_minaga/hoso_ yakusiji.htm

50 52 58 People’s Pavilion , bureau SLA and Overtreders W

54 Rotterdam's Stadskantoor OMA , Werner Sobek, Engineers ABT

56 SteelConstruction.info , Recycling and reuse , Retrieved from https://www.steelconstruction.info/Recycling_and_reuse

74 Anup Kumar Dey , Introduction to Stress-Strain Curve , Retrieved from https://whatispiping.com/stress-strain-curve/

84 DEA PICTURE LIBRARY . DAE-15007857 . Referenced from https://www.agefotostock.com/ Redrawing by 江泓陞

125

財團法人公共電視文化事業基金會 Retrieved from https://newmedia.pts.org.tw/island20/asiacement-cost /(2021.08.05 檢閱 )

128 130 《Atelier Tekuto Listen to the Materials》PP25-41, 台北:田園城 市 ,2012

143 土壤固化劑 , 宏祖企業有限公司 , Retrieved from https://www. hzton.com.tw/pdt68415.html

222

模型製作 : 洪嘉彤 Chia-tung Hung

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

Re- / 江泓陞主編. -- 初版一刷-- 臺中市:軟設計

有限公司,民110.9

面; 公分

ISBN 978-986-98910-1-1(平裝)

1.建築材料 2.建築史 3.臺灣 441.53 110011256

江泓陞、宋偉辰、劉詠齊、黃承賢、連崑翰 宋偉辰 曾韋翔 軟設計有限公司 408 臺中市南屯區大墩六街一號 886-42315-2015 wei@softformaction.com 978-986-98910-1-1 (平裝)

江泓陞 劉詠齊、 江泓陞