3 minute read

Immaginiamola, insieme!

Appunti sulle influenze di Pier Paolo Pasolini sul mondo dell’arte contemporanea globale

Hou Hanru

Direttore Artistico, Fondazione MAXXI

Ad ogni modo, quanto a me (se ciò ha qualche interesse per il lettore) sia chiaro: io, ancorché multinazionale, darei l’intera Montedison per una lucciola1

Pier Paolo Pasolini

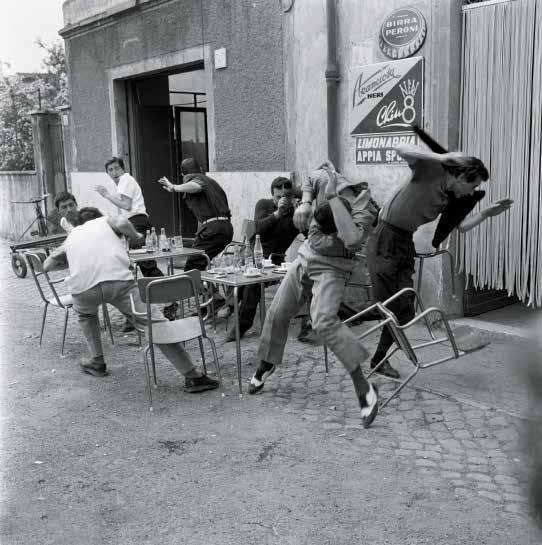

Sebbene Pier Paolo Pasolini abbia avuto contatti diretti relativamente limitati con il mondo dell’arte visiva durante la sua vita, le sue opere, così come la sua figura di icona intellettuale, hanno avuto una notevole influenza sulla comunità artistica contemporanea. Roma ha una lunga storia di accademie internazionali che ospitano artisti in residenza. Centinaia di loro, provenienti da tutto il mondo, giungono qui per svolgere ricerche e portare avanti il loro lavoro nella Città Eterna, la capitale della “civiltà occidentale”. Tra questi, molti si concentrano sull’analisi della vita e dell’opera di Pasolini, già entrato nella leggenda contemporanea. Nel frattempo, il mondo dell’arte italiano è costantemente impegnato a far rivivere la sua eredità. Al di là del contesto romano e nazionale, la sua produzione letteraria e cinematografica, così come le sue opinioni politiche sono state ampiamente riprese da generazioni di artisti in tutto il mondo. Oggi, nel centenario della sua nascita, Pier Paolo Pasolini, simbolo iconico del pensiero critico e della vox populi ribelle (senza vox Dei , ovviamente), è sempre più venerato e seguito dai giovani artisti. Se alcune opere a lui dedicate possono essere considerate “esotiche” poiché rivelano principalmente un interesse nell’esplorare famosi (talvolta anche famigerati) aneddoti controversi della sua vita e della sua morte, molte altre, invece, riescono a indagare le connessioni spirituali, intellettuali e politiche legate al suo lascito, in maniera più essenziale e filosofica, nel contempo distante e intima. Questo non solo contribuisce a perpetuare il “mito” di Pier Paolo Pasolini, ma fa rivivere il vero significato delle sue “imprese” artistiche e politiche. Negli ultimi quarant’anni si è sviluppata una forma di tenace interazione tra lo spirito, o lo “spettro”, di Pasolini e gli artisti viventi, un’interazione “ossessionante” come un regno fantastico, anzi una vera e propria hauntology , in grado di stimolare ogni tipologia di mente creativa.

of the “distant” Marx—hinged upon a sense of “passion,” at once brazenly erotic and vaguely religious, over and against the ratiocinations of class struggle outlined by Gramsci. “To destroy bourgeois culture,” the latter writes, “mean[s] simply breaking down bourgeois spiritual hierarchies, rejecting biases, idols and stultified traditions; it mean[s] not fearing innovation, nor thinking that the world will collapse if a worker makes grammatical mistakes, if a poem limps, if a picture resembles a hoarding or if young men sneer at academic and feeble-minded senility.”5

In the very terms synthesized by Gramsci, a wide swathe of Italy’s contemporary artists and poets set about assailing bourgeois culture in the early 1960s. They rejected subjectivity as the benchmark of aesthetics in both word and image, attacking aesthetic idols and spiritual hierarchies by conflating discourses of high and low. In paintings evacuated of expressivity and poems that willfully “limped,” Italy’s neoavanguardia, Gruppo ’63, and a coterie of related visual artists set about deconsecrating the practice of high culture.

With his stubborn attachment to lyricism and crypto-Catholic humanist piety, Pasolini provided an easy target for this younger generation. Anything but iconoclastic—as he is routinely lezioni di Antonio Gramsci – i cui scritti lo toccavano molto più di quelli del “lontano” Marx –si imperniava su un senso di “passione”, al tempo stesso sfacciatamente erotico e vagamente religioso, che superava le riflessioni sulla lotta di classe delineate da Gramsci. “Distruggere la cultura borghese”, scrive quest’ultimo, “significa distruggere gerarchie spirituali, pregiudizi, idoli, tradizioni irrigidite, significa non aver paura delle novità e delle audacie, non aver paura dei mostri, non credere che caschi il mondo se un operaio fa errori di grammatica, se una poesia zoppica, se un quadro somiglia a un cartellone, se la gioventù si prende gioco della senilità accademica e rimbambita”5

Negli stessi termini sintetizzati da Gramsci, nei primi anni Sessanta un’ampia fetta di artisti e poeti italiani contemporanei iniziò a contestare la cultura borghese. Essi rifiutavano la soggettività come parametro di riferimento dell’estetica sia a livello di parola sia di immagine e si scagliavano contro gli idoli estetici e le gerarchie spirituali facendo dialogare alto e basso. Con dipinti svuotati di espressività e poesie volutamente “zoppicanti”, la neoavanguardia italiana, il Gruppo ’63, e una cerchia di artisti visivi affini si impegnarono a desacralizzare la pratica della cultura alta.